Composizione, proprietà, caratteristiche cristallografiche e strumenti di analisi delle pietre preziose

Basi geologiche delle gemme, composizione chimica, proprietà fisiche e 9 strumenti di analisi

Introduzione:

Scoprite i segreti delle gemme con la nostra guida che illustra i fondamenti della gemmologia e della lavorazione. Esplora le basi dei tipi di gemme, le loro origini geologiche e la loro composizione chimica. Scoprite le proprietà fisiche che definiscono ogni gemma e imparate a identificarle con diversi strumenti di analisi.

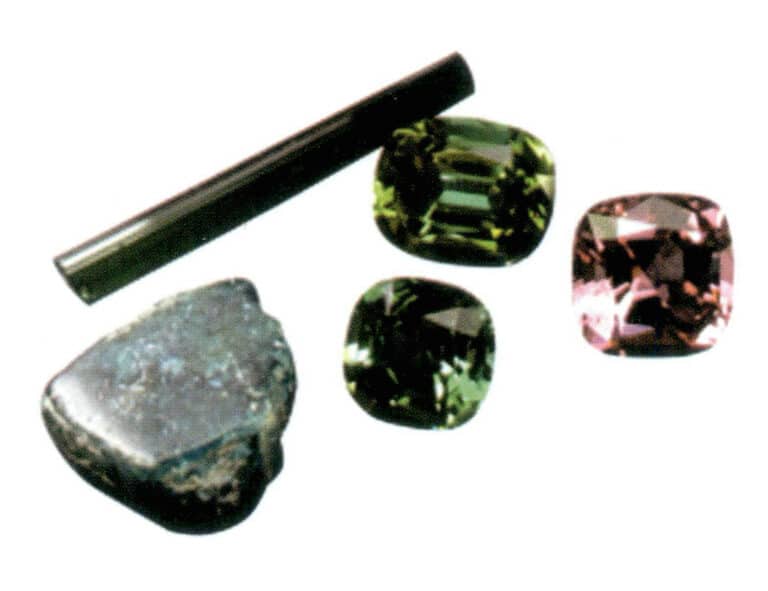

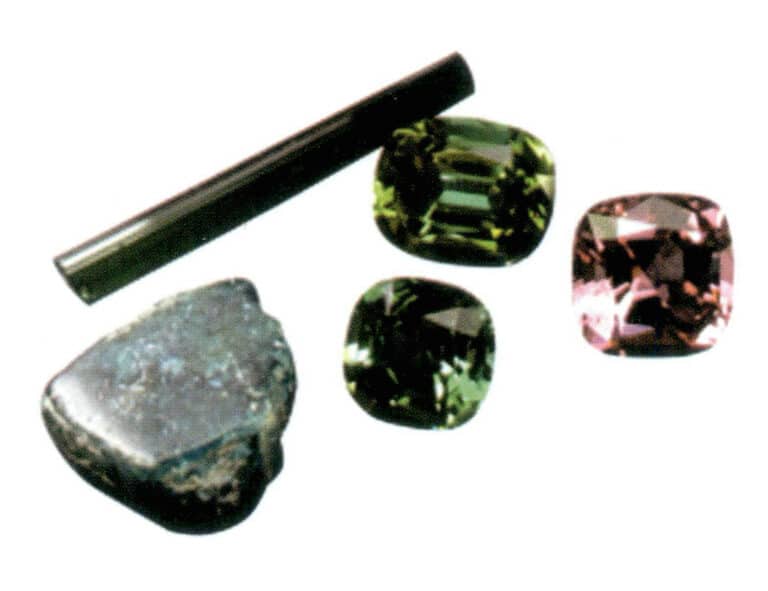

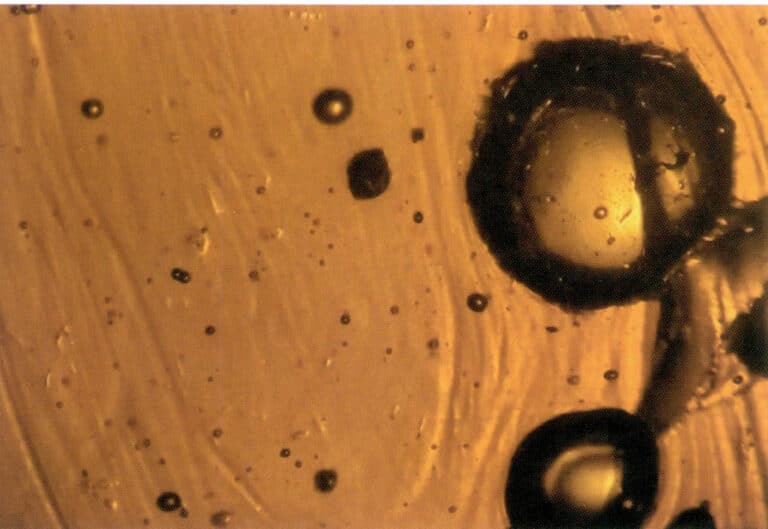

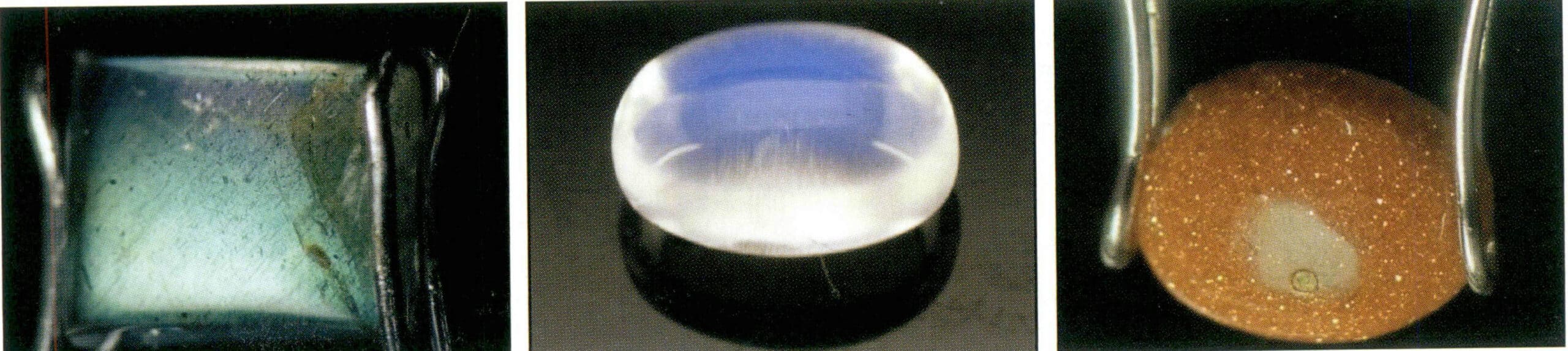

Pietre preziose per lo più trasformate in forme sfaccettate

Indice dei contenuti

Sezione I Concetti di base delle pietre preziose

Le gemme si riferiscono a materiali che possiedono bellezza, durata e rarità e che possono essere trasformati in gioielli o oggetti di artigianato, comprese le gemme naturali e le gemme sintetiche, collettivamente denominate gemme (in senso lato). La classificazione delle gemme è riportata nella Tabella 1-1.

Tabella 1-1 Classificazione delle pietre preziose

| Pietre preziose | Pietre naturali | Gemma naturale |

| Giada naturale | ||

| Gemma organica naturale | ||

| Pietra artificiale per gioielli | Gemma sintetica | |

| Gemma artificiale | ||

| Gemma composita | ||

| Gemma ricostruita |

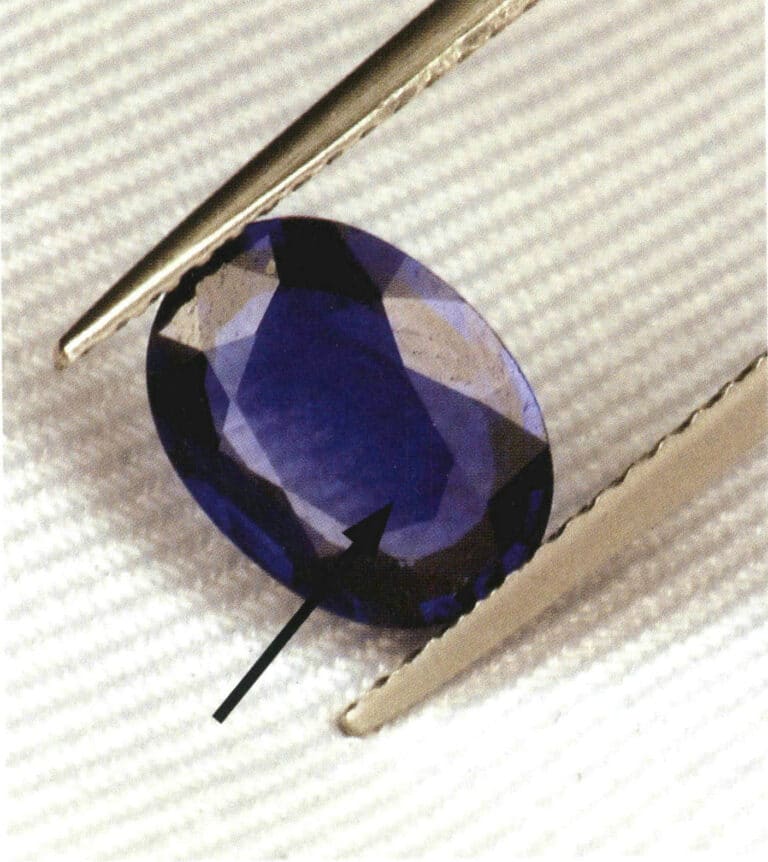

Le gemme naturali si riferiscono a quelle prodotte dalla natura, caratterizzate da bellezza, durata e rarità, comprese le gemme naturali, la giada naturale e le gemme organiche naturali. Tra queste, le gemme naturali (definite gemme in senso stretto) sono cristalli singoli o doppi di minerali, come diamanti, zaffiri (Figura 1-1) e smeraldi. La giada naturale (jade) è costituita da aggregati minerali o sostanze amorfe, come la giadeite, la giada di Hetian e l'agata (Figura 1-2). Le gemme organiche naturali (gemme organiche) sono materiali di gioielleria generati da organismi viventi, parzialmente o interamente composti da materia organica, come perle, coralli e ambra (Figura 1-3).

Figura 1-1 Cristalli di zaffiro naturale e roccia circostante

Figura 1-2 Agata grezza

Figura 1-3 Ambra grezza

Le gemme artificiali si riferiscono a materiali (esclusi i metalli) parzialmente o completamente prodotti o fabbricati come gioielli o oggetti di artigianato, comprese le gemme sintetiche, le gemme artificiali, le pietre assemblate e le gemme ricostruite. Le gemme sintetiche sono materiali prodotti artificialmente che hanno controparti note in natura, con proprietà fisiche e composizioni chimiche coerenti con le loro controparti naturali, come i rubini sintetici, gli smeraldi sintetici (Figura 1-4) e la zirconia cubica sintetica (Figura 1-5). Le gemme artificiali sono materiali prodotti artificialmente senza corrispondenti controparti, come la ferrite di stronzio sintetica e il vetro. Le gemme assemblate si riferiscono a materiali creati unendo artificialmente due o più pezzi di materiale gemmologico per dare un'impressione complessiva, come si vede comunemente negli opali assemblati (Figura 1-6) e negli smeraldi. Le gemme ricostruite si riferiscono a materiali creati fondendo e sinterizzando artificialmente frammenti o detriti di gemme per formare un materiale dall'aspetto complessivo, come l'ambra ricostruita e il turchese ricostruito.

Figura 1-5 Formazione del cristallo di zirconio cubico

Figura 1-6 Opale assemblato

Sezione II Le basi geologiche delle gemme

1. I tre principali tipi di roccia e la produzione di pietre preziose

I minerali sono elementi o composti presenti in natura formati da processi geologici, con composizioni chimiche e strutture interne specifiche e relativamente stabili in determinate condizioni. Le rocce sono aggregati di minerali o materiali amorfi formati da processi geologici, con determinate strutture e tessiture. Le rocce possono essere classificate in tre categorie principali in base alla loro origine: ignee, sedimentarie e metamorfiche. Le origini geologiche delle gemme più comuni sono riportate nella Tabella 1-2.

Tabella 1-2 Origini geologiche delle gemme più comuni

| Tipo di roccia | Nome della pietra preziosa prodotta |

|---|---|

| Roccia ignea | Diamanti, rubini, zaffiri, topazio, spinello, smeraldi, acquamarina, granato, peridoto, cristallo, ossidiana, ecc. |

| Roccia metamorfica | Giada, granato, rubini, zaffiri, legno pietrificato, ecc. |

| Roccia sedimentaria | Opale, calcedonio, turchese, malachite, agata, ecc. |

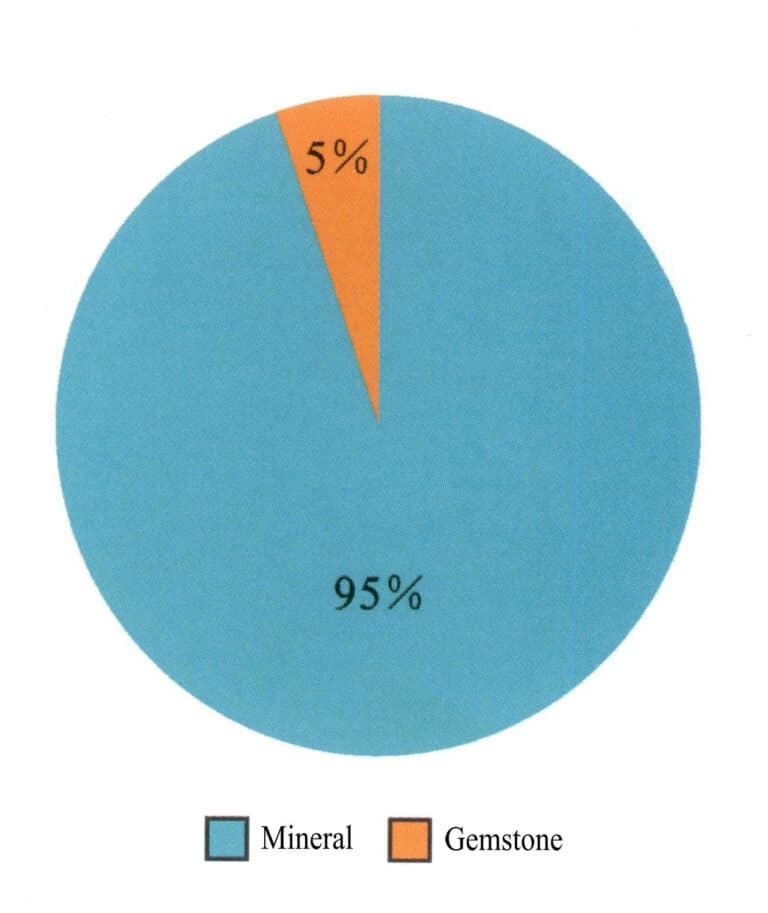

Sulla Terra sono stati scoperti più di 4.000 tipi di minerali, ma solo più di 200 possono essere utilizzati come pietre preziose, come mostrato nella Figura 1-7. Tra questi, i minerali con caratteristiche di bellezza, durata e rarità possono essere utilizzati come pietre preziose, mentre alcune rocce con struttura fine e bell'aspetto possono essere utilizzate come giada (Figure da 1-8 a 1-10). In generale, le pietre preziose sono progettate principalmente in forma sfaccettata per riflettere la loro luminosità e il loro fuoco, mentre la giada è progettata principalmente in forma curva per riflettere il suo colore e il suo aspetto caldo, come mostrato nelle Figure 1-11 e 1-12.

Figura 1-7 Il rapporto proporzionale di gemme e minerali naturali

Figura 1-8 Cristalli di acquamarina

Figura 1-9 Roccia ordinaria (ortoclasio)

Figura 1-10 Serpentina grezza

Figura 1-11 Pietre preziose per lo più lavorate in forme sfaccettate

Figura 1-12 La giada viene spesso lavorata in forme curve.

2. Aree di produzione di gemme comuni

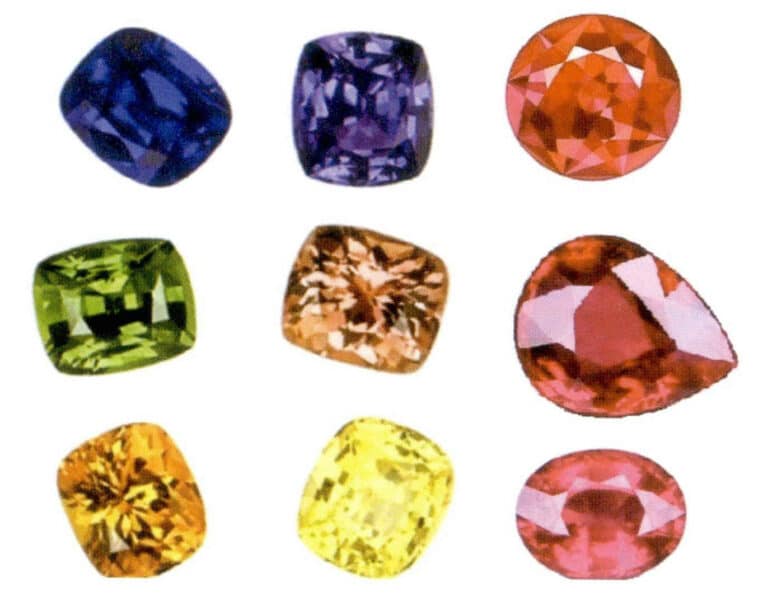

Le cinque gemme più preziose al mondo sono i diamanti, i rubini, gli zaffiri, gli smeraldi e il crisoberillo. Commercialmente, le gemme diverse dai diamanti sono chiamate collettivamente gemme colorate o pietre fantasia.

Russia, Australia, Sudafrica, Congo e Botswana sono le cinque principali aree di produzione di diamanti al mondo. Le cinque principali aree di produzione di gemme colorate sono Myanmar, Thailandia, Sri Lanka, Madagascar e Brasile. Myanmar e Mozambico sono le principali fonti commerciali di rubini, mentre Thailandia, Sri Lanka, Vietnam, Afghanistan, Russia, Pakistan, Tanzania, Australia, Cambogia e Madagascar ne producono. Le principali fonti di zaffiri sono Sri Lanka, Thailandia, Australia, Cina, India, Cambogia, Vietnam e Stati Uniti. La Colombia e lo Zambia sono le principali fonti di smeraldi, prodotti anche da Brasile, Zimbabwe, Russia, India e Canada. Le principali fonti di occhi di gatto e alessandrite sono il Brasile e lo Sri Lanka, con il contributo di India, Madagascar, Zimbabwe, Zambia e Myanmar.

La giada di alta qualità comprende la giadeite e la giada Hetian. Attualmente, l'unica fonte commercialmente valida di giada è il Myanmar, che rappresenta oltre 95% del mercato; negli ultimi anni, è entrata nel mercato anche la giada del Guatemala. Le fonti di giada Hetian sono numerose e le principali fonti nazionali sono Xinjiang, Qinghai, Liaoning e Taiwan. Allo stesso tempo, ci sono fonti all'estero, in Russia, Corea del Sud, Australia, Canada e Nuova Zelanda.

3. I principali mercati di scambio delle gemme

A livello internazionale, il mercato primario per le gemme grezze comprende Madagascar, Sri Lanka, ecc. mentre i mercati secondari includono Thailandia, India, Kenya e Hong Kong, Cina. Tra questi, la Thailandia ha principalmente due mercati delle gemme a Bangkok e Chanthaburi: Bangkok si concentra sulle pietre grezze e sui prodotti finiti, mentre Chanthaburi ha molte fabbriche di lavorazione delle gemme, che si occupano principalmente di pietre grezze, prodotti finiti e materie prime. Il mercato tailandese delle gemme offre un'ampia varietà; Jaipur, in India, è un centro di lavorazione e distribuzione di smeraldi, che tratta principalmente smeraldi grezzi e finiti; il Kenya è un centro di distribuzione emergente di gemme grezze, che si concentra principalmente su gemme di fascia media come tormalina, acquamarina, granato, ecc.

Attualmente, nella Cina continentale non esiste un mercato specializzato per i materiali da taglio delle gemme. La contea di Haifeng, nella provincia di Guangdong, ha un mercato di scambio di materie prime e fabbriche di lavorazione delle gemme che si occupano principalmente di gemme di fascia bassa come tormalina, granato e cristallo.

Sezione III La cristallografia dei minerali preziosi

1. Cristalli e solidi amorfi

I cristalli si riferiscono a solidi con una struttura reticolare, in cui le particelle interne sono disposte in uno schema regolare e si ripetono periodicamente nello spazio tridimensionale, formando esternamente una certa forma geometrica, come il granato, lo smeraldo e il cristallo. I cristalli hanno sei proprietà fondamentali.

- Auto-limitazione: I cristalli possono crescere spontaneamente in poliedri geometrici in determinate condizioni, come mostrato nelle figure 1-13 e 1-14.

- Uniformità: Le proprietà fisiche e chimiche di tutte le parti del cristallo sono le stesse.

- Simmetria: I cristalli presentano simmetria e regolarità nella disposizione delle particelle interne e delle caratteristiche esterne.

- Anisotropia: Alcune proprietà fisiche possono variare in base alle diverse direzioni del cristallo, come ad esempio la durezza.

- Energia interna minima: In determinate condizioni, rispetto alle sostanze amorfe, ai liquidi e ai gas della stessa composizione, i cristalli hanno un'energia interna minima.

- Stabilità: Grazie alla minima energia interna, i cristalli hanno la massima stabilità rispetto alle sostanze amorfe, ai liquidi e ai gas della stessa composizione.

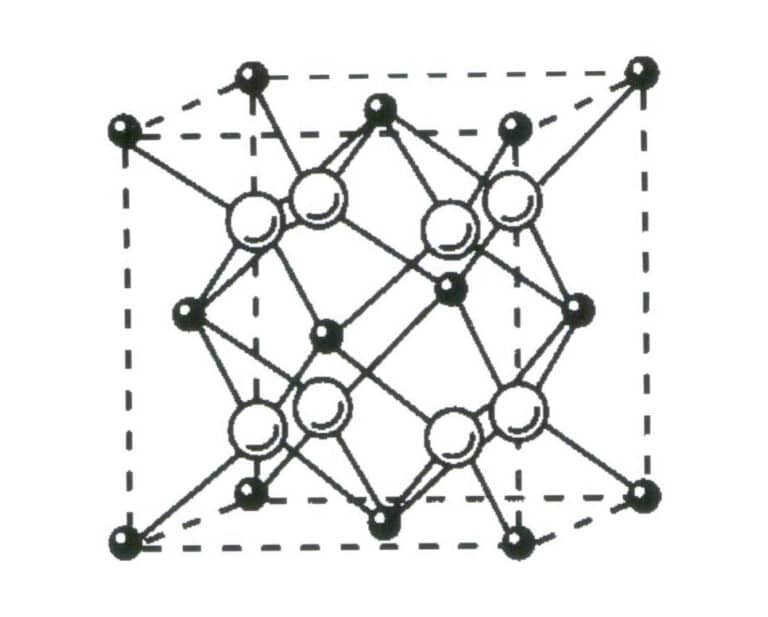

La Figura 1-13 mostra la struttura reticolare dei cristalli di fluorite.

Figura 1-14 Forme geometriche dei cristalli di fluorite

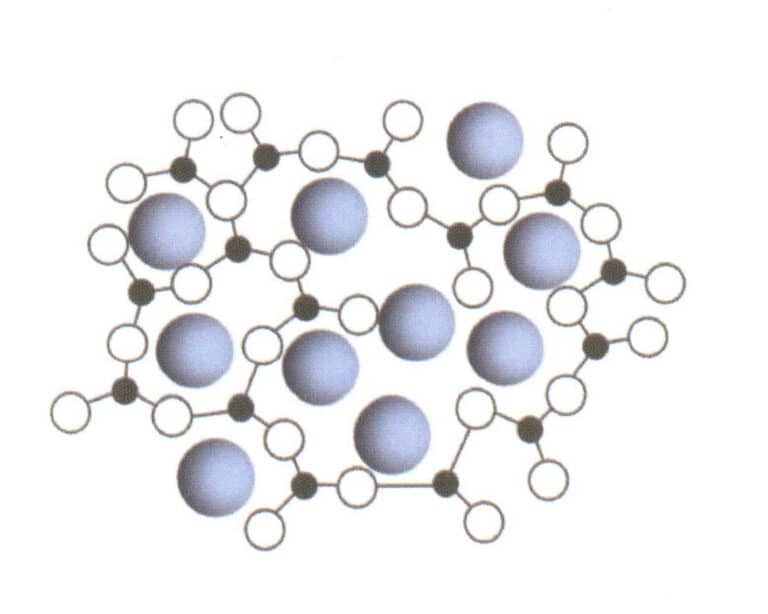

I solidi amorfi (Figure 1-15, 1-16) si riferiscono a solidi che non hanno una struttura reticolare, con le loro particelle interne disposte in modo irregolare, che appaiono quindi macroscopicamente come forme geometriche irregolari e non sfaccettate.

La Figura 1-15 mostra che la struttura dei solidi amorfi non ha una struttura reticolare.

Figura 1-16 Opale senza forma geometrica

2. Classificazione dei cristalli

In base alle caratteristiche della simmetria cristallina, i cristalli possono essere suddivisi in tre grandi famiglie cristalline e sette grandi sistemi cristallini, come mostrato nella Tabella 1-3.

Tabella 1-3 Classificazione dei cristalli

| Famiglia di cristallo | Sistema a cristalli | Pietra preziosa |

|---|---|---|

| Famiglia di cristalli avanzata | Sistema cristallino isometrico | Diamante, granato, spinello, fluorite e sodalite, ecc. |

| Famiglia di cristalli intermedi | Cristallo esagonale | Apatite, berillo e benitoite, ecc. |

| Sistema trigonale | Zaffiro, rubino, tormalina, quarzo e rodocrosite, ecc. | |

| Cristallo tetragonale | Zircone, rutilo, cassiterite, scapolite e idocrasio, ecc. | |

| Famiglia di cristalli di basso livello | Ortorombico | Olivina, topazio, zoisite, iolite, crisoberillo, andalusite, kornerupina e danburite, ecc. |

| Sistema monoclino | Giada (giadeite dura), diopside, nefrite (tremolite), malachite, ortoclasio e spodumene, ecc. | |

| Sistema triclino | Plagioclasio, turchese, rodonite e axinite, ecc. |

3. Orientamento e abitudini di cristallizzazione dei cristalli

(1) Orientamento dei cristalli e costanti cristalline

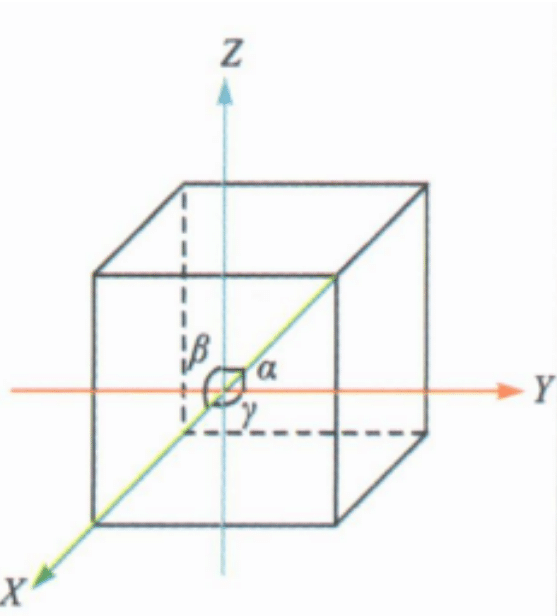

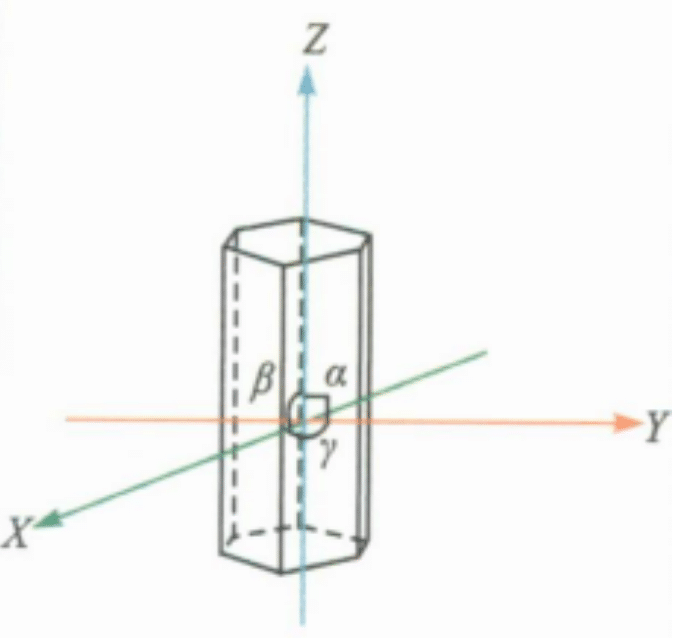

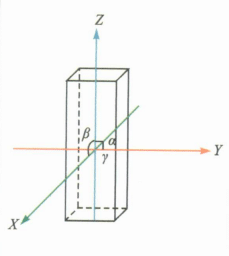

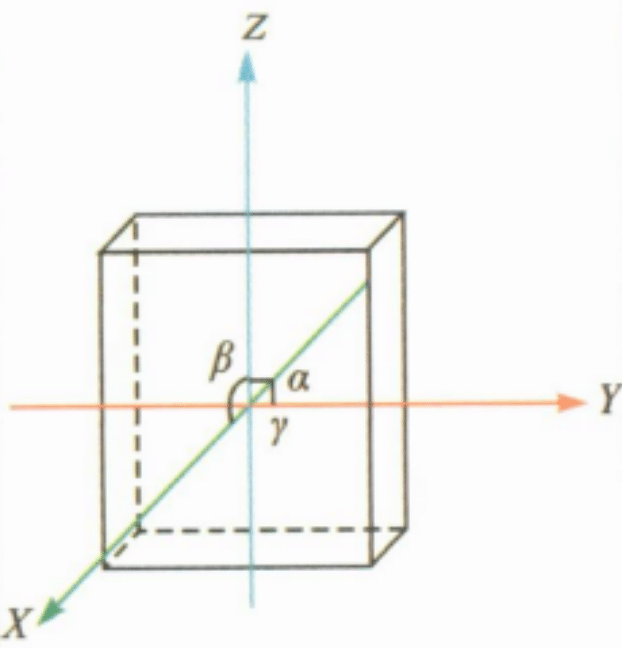

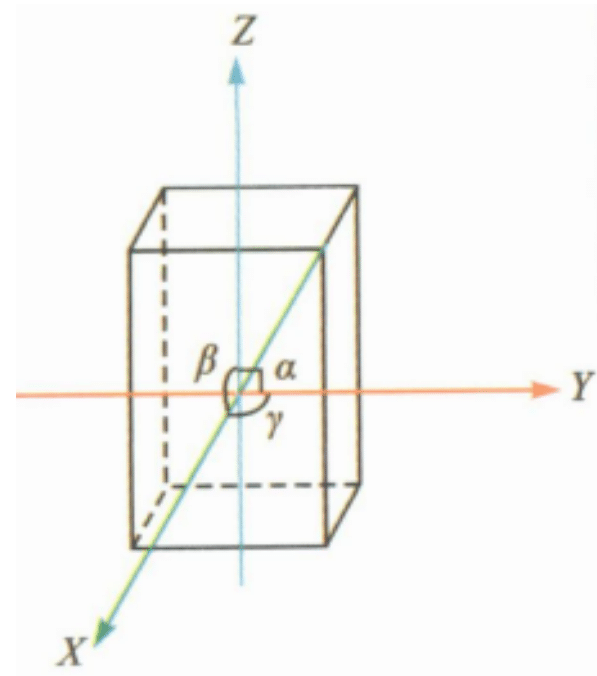

L'orientamento dei cristalli è la determinazione di un sistema di coordinate all'interno di un cristallo, selezionando gli assi delle coordinate (noti anche come assi del cristallo) e determinando il rapporto delle lunghezze unitarie (lunghezze degli assi) lungo ciascun asse del cristallo (rapporto degli assi). Gli assi del cristallo si riferiscono a tre linee rette che si intersecano al centro del cristallo, denominate asse X, asse Y e asse Z (o rappresentate da asse a, asse b e asse c). I sistemi cristallini trigonali ed esagonali richiedono un asse u aggiuntivo, con l'estremità anteriore negativa e quella posteriore positiva.

L'angolo di asse si riferisce all'angolo tra le estremità positive degli assi del cristallo, rappresentato da α(YˆZ), β(ZˆX), γ(XˆY); il rapporto di asse è determinato in base ai metodi della cristallografia geometrica: a: b: c. Il rapporto di asse a : b: c e l'angolo di asse α : β: γ sono chiamati collettivamente costanti di cristallo.

(2) Abitudini di cristallizzazione dei cristalli

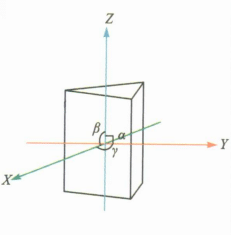

Le abitudini di cristallizzazione si riferiscono alle forme cristalline che i minerali gemmari tipicamente presentano e alle proporzioni in cui i cristalli si estendono nello spazio tridimensionale. L'orientamento cristallino dei sette sistemi cristallini principali e le abitudini di cristallizzazione dei minerali gemmari comuni sono riportati nella Tabella 1-4. In condizioni ideali, i minerali gemmari possono crescere in cristalli ideali secondo la disposizione regolare delle particelle interne. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, le attività geologiche determinano ambienti di crescita instabili per i minerali gemmari, con conseguente crescita comune di cristalli distorti. Gli aggregati minerali (come la giada) in genere non presentano forme geometriche regolari, ma spesso appaiono come blocchi irregolari, come la giadeite e l'agata.

Quando si progetta lo stile di taglio delle gemme, si deve tenere conto delle abitudini di cristallizzazione dei cristalli della gemma per conservare al meglio la qualità. Ad esempio, i rubini sono spesso a forma di barile o di cilindro corto, comunemente disegnati in forme ovali o a goccia; gli smeraldi e le tormaline sono spesso cilindrici lunghi, tipicamente disegnati in stili rettangolari a gradini; i granati sono cristalli granulari, quindi sono spesso disegnati in forme rotonde, a cuore o ovali.

Tabella 1-4 Orientamento cristallografico dei sette principali sistemi cristallini e dei comuni minerali delle gemme

| Il Gruppo Crystal | Sistema a cristalli | Schema di orientamento del cristallo | Costanti di cristallo | Esempi di minerali comuni per le gemme | ||

| Abitudini di cristallizzazione | Diagramma dei minerali delle gemme | |||||

| Il gruppo cristallino superiore | Sistema cristallino equiassiale |

|

a=b=c; α=β=γ=90° | Spinello | Spesso aggregati dodecaedrici ottaedrici, ottaedrici e rombici aggregati ottaedrici e cubici, o biocristalli di contatto ottaedrici |

|

| Granato | Spesso il dodecaedro rombico, il trisottaedro tetragonale e l'aggregazione dei due, la superficie cristallina può essere vista come linee di crescita. |

|

||||

| Il Gruppo Crystal | Sistema a cristalli | Schema di orientamento del cristallo | Costanti di cristallo | Esempi di minerali comuni per le gemme | ||

| Abitudini di cristallizzazione | Diagramma dei minerali delle gemme | |||||

| Gruppo cristallino intermedio | Sistema cristallino esagonale |

|

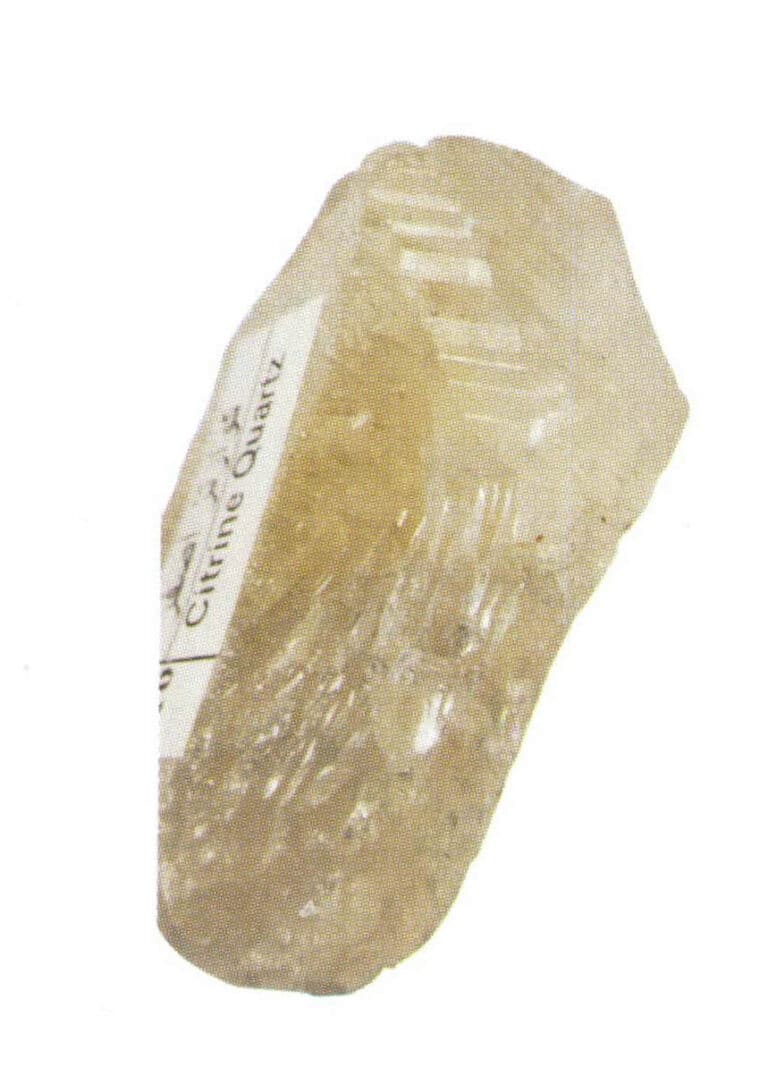

a=b≠c; α=β=90°, γ=120° | Beryl | Spesso si presenta sotto forma di colonne esagonali con linee longitudinali o fosse rettangolari sviluppate sulle facce delle colonne. |

|

| Sistema cristallino tripartito |

|

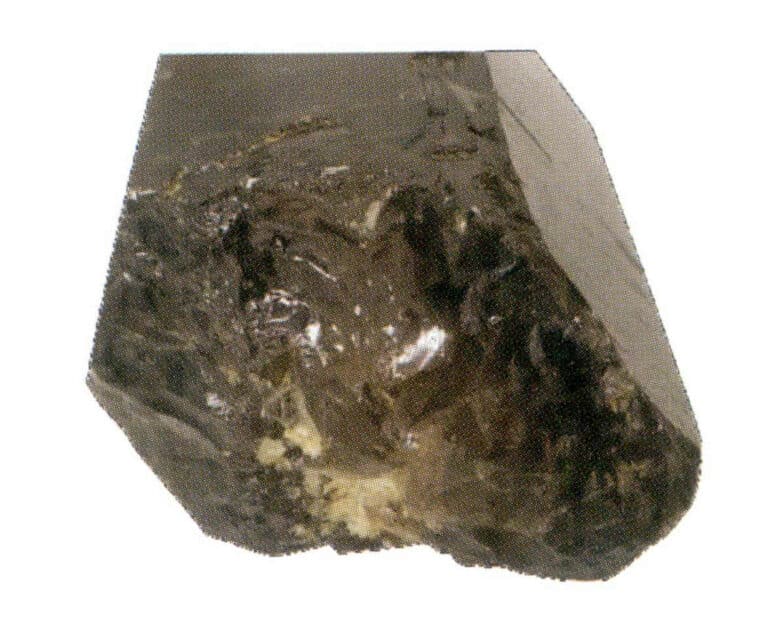

a=b≠c; α=β=90°, γ=120° | Corindone | Spesso colonnari, a forma di botte o di piastra, a sezione esagonale, con linee trasversali sviluppate sulle facce delle colonne |

|

|

| Tormalina | Spesso colonnari, a sezione trasversale arrotondata-triangolare, con linee longitudinali sviluppate |

|

||||

| Cristallo | Spesso prismatici, esagonali o, in gruppi, rombici o triangolari bipiramidali, con vistose linee trasversali sulle facce delle colonne. |

|

||||

| Sistema cristallino tetragonale |

|

a=b≠c; α=β=γ=90° | Zircone | Spesso brevi aggregati colonnari, conici, o colonnari e conici |

|

|

| Il Gruppo Crystal | Sistema a cristalli | Schema di orientamento del cristallo | Costanti di cristallo | Esempi di minerali comuni per le gemme | ||

| Abitudini di cristallizzazione | Diagramma dei minerali delle gemme | |||||

| Famiglia di cristalli di basso grado | Sistema cristallino romboedrico |

|

a≠b≠c; α=β=γ=90° | Crisoberillo | Spesso bicristalli platy, corti, colonnari o a vortice (cristalli tripletti pseudo-esagonali), con strisce che si sviluppano sulla superficie inferiore. |

|

| Peridoto | Spesso brevemente colonnare, con sviluppo di linee longitudinali |

|

||||

| Topazio | Spesso romboedrico: sviluppo di linee longitudinali |

|

||||

| Zoisite (tanzanite) | Spesso colonnare o platy-colonnare |

|

||||

| Sistema cristallino monoclino |

|

a≠b≠c; a =γ=90°, β≠90° | Liofolite, Turbidite, Giadeite | Spesso romboedrico |

|

|

| Sistema cristallino triclino |

|

a≠b≠c; α≠β≠γ≠90° | Turchese, axinite, pietra del sole, cianite | Bifacciale parallelo |

|

|

Sezione IV La composizione chimica delle gemme

1. Classificazione chimica delle pietre preziose

I minerali delle gemme possono essere suddivisi in due categorie in base alla loro composizione chimica: composti ed elementi. I composti possono essere suddivisi in ossidi e sali contenenti ossigeno (come silicati, fosfati e carbonati). La composizione chimica e la classificazione delle gemme più comuni sono riportate nella Tabella 1-5.

Tabella 1-5 Composizione chimica e classificazione delle gemme comuni

| Categoria | Pietra preziosa | Composizione chimica | ||

|---|---|---|---|---|

| Categoria elementare | Diamante | C, può contenere oligoelementi come N, B, H, ecc. | ||

| Categoria di composti | Categoria di ossido | Corindone (Rubino, Zaffiro) | Al2O3 possono contenere oligoelementi come Fe, Ti, CT, V, ecc. | |

| Crisoberillo (Occhio di gatto, Alessandrite, Crisoberillo ordinario, ecc.) | BeAl2O4 possono contenere oligoelementi come Fe, Cr, Ti, ecc. | |||

| Spinello | MgAl2O4 possono contenere oligoelementi come Cr, Fe, Zn, ecc. | |||

| Quarzo (cristallo) | SiO2 può contenere oligoelementi come Ti, Fe, Al, ecc. (alcuni libri lo classificano come silicato). | |||

| Tipi di sale di ossigeno | Silicato | Berillo (smeraldo, acquamarina, morganite, ecc.) | Essere3Al2Si6O18 possono contenere oligoelementi come Cr, V, Fe, Ti, ecc. | |

| Tormalina (berillo) | (Na, K, Ca)(Al, Fe, Li, Mg, Mn)3(Al, Cr, Fe, V)6(BO3)3(Si6O18)(OH, F)4 | |||

| Zircone | ZrSiO4 possono contenere oligoelementi come U, Th, ecc. | |||

| Granato | A3B2(SiO4)3, A为Ca2+ Mg2+ Fe2+ 、 Mn2+ e così via; B为Al3+, 、 Fe3+Ti3+ Cr3+, ecc. | |||

| Peridoto | (Mg,Fe)2[SiO4] | |||

| Topazio | Al2SiO4(F,OH)2possono contenere oligoelementi come Cr, Li, Be, ecc. | |||

| Zoisite (tanzanite) | Ca2Al3(SiO4)3(OH), che può contenere elementi in traccia come V, Cr, Mn, ecc. | |||

| Giada | NaAlSi2O6 , che può contenere oligoelementi come Cr, Fe, Ca, ecc. | |||

| Fosfato | Turchese | CuAl6(PO4)4(OH)8 - 5H2O | ||

| Carbonato | Malachite | Cu2CO3(OH)2 | ||

La composizione chimica dei minerali gemmari può essere suddivisa in componenti chimici principali e componenti chimici in tracce. I componenti chimici principali mantengono la struttura di un minerale gemmato. Allo stesso tempo, gli oligoelementi possono variare all'interno di un piccolo intervallo senza modificare la struttura principale, determinando proprietà fisiche come l'indice di rifrazione e le variazioni di densità relativa. Le variazioni degli oligoelementi possono anche far sì che le gemme formino diversi colori e bande cromatiche. Ad esempio, il componente principale del corindone è Al2O3Quando il corindone non contiene tracce di elementi, appare incolore; quando il corindone contiene tracce di Cr3+, appare rosso (quando raggiunge la qualità di gemma, può essere chiamato rubino); quando il corindone contiene tracce di Fe2+ e Ti4+, appare blu (quando raggiunge la qualità di gemma, può essere chiamato zaffiro); quando il corindone contiene tracce di Fe3+Il berillo è di colore giallo (quando raggiunge la qualità di gemma, può essere chiamato zaffiro giallo). Il componente principale del berillo è il Be3Al2Si6O18Quando un berillo non contiene tracce di elementi, appare incolore; quando un berillo contiene tracce di Cr3+, appare verde (quando raggiunge la qualità di gemma, può essere chiamato smeraldo); quando un berillo contiene tracce di Fe2+Il colore della pietra è blu (quando raggiunge la qualità di gemma, può essere chiamata acquamarina). Le gemme i cui colori sono causati da oligoelementi sono chiamate "gemme allocromatiche", che in genere presentano vari colori. Ad esempio, il componente principale del peridoto è (Mg, Fe)2[SiO4], dove Fe2+ fa apparire il peridoto giallo-verde. Le gemme i cui colori sono causati da elementi principali sono chiamate "gemme idiocromatiche", che generalmente presentano un'unica varietà di colore.

La composizione chimica e la struttura dei minerali delle gemme possono influenzarne la durata. In generale, i minerali silicati e ossidi hanno una durata maggiore, come il granato e il crisoberillo; i minerali carbonati reagiscono facilmente con gli acidi, quindi hanno una durata minore, come la malachite, per cui occorre fare attenzione a evitare il contatto con gli acidi durante la lavorazione e la conservazione. I minerali idratati delle gemme devono essere protetti da temperature eccessive durante la lavorazione per evitare la perdita di acqua, come il turchese (CuAl6(PO4)4(OH)8-5H2O), che contiene acqua di cristallizzazione (H2O) e acqua strutturale (OH–). Quando la temperatura raggiunge i 100~200℃, l'acqua di cristallizzazione fuoriesce e quando la temperatura raggiunge i 600~1000℃, l'acqua strutturale fuoriesce, entrambi i fenomeni possono danneggiare irreversibilmente la struttura del turchese. Casi simili includono la tormalina (OH–) e tanzanite (OH–).

2. Le inclusioni e la classificazione delle pietre preziose

Il concetto di inclusione nelle gemme può essere suddiviso in definizioni ampie e ristrette. La definizione stretta si riferisce ad altri componenti minerali incapsulati all'interno di difetti cristallini durante la crescita della gemma. La definizione ampia comprende tutte le caratteristiche che influiscono sull'uniformità complessiva dei minerali delle gemme, comprese le inclusioni strette e le differenze nella struttura e nelle caratteristiche fisiche delle gemme, come le bande di colore, la gemellatura e il clivaggio. Le inclusioni delle gemme possono essere classificate in base alla loro fase e al tempo di formazione.

(1) Classificazione per fase

Le inclusioni delle gemme possono essere classificate in solide, liquide e gassose in base alla loro fase.

① Inclusioni solide

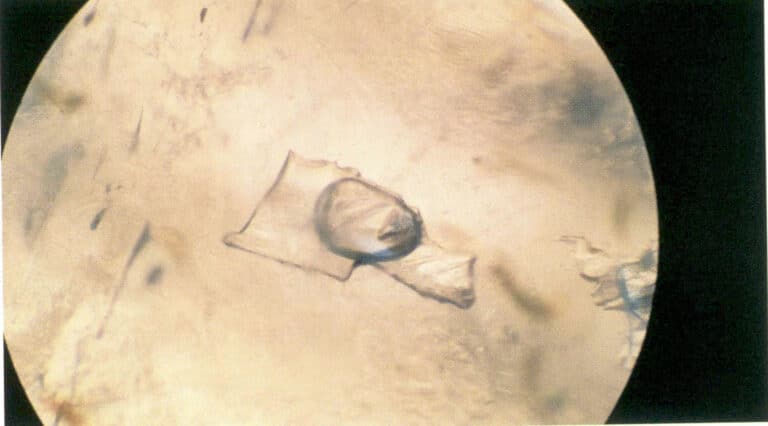

Le inclusioni solide si riferiscono alle inclusioni che esistono in forma solida all'interno delle gemme. Le inclusioni solide possono formarsi prima della gemma o contemporaneamente ad essa. Ad esempio, le inclusioni aghiformi di rutilo nel quarzo (Figura 1-17).

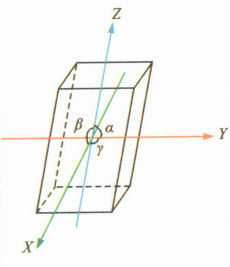

② Inclusioni liquide

Le inclusioni liquide si riferiscono alle inclusioni allo stato liquido all'interno delle gemme, composte principalmente da acqua (Figura 1-18).

Figura 1-17 Inclusioni aghiformi di rutilo nel cristallo

Figura 1-18 Inclusioni liquide nelle gemme

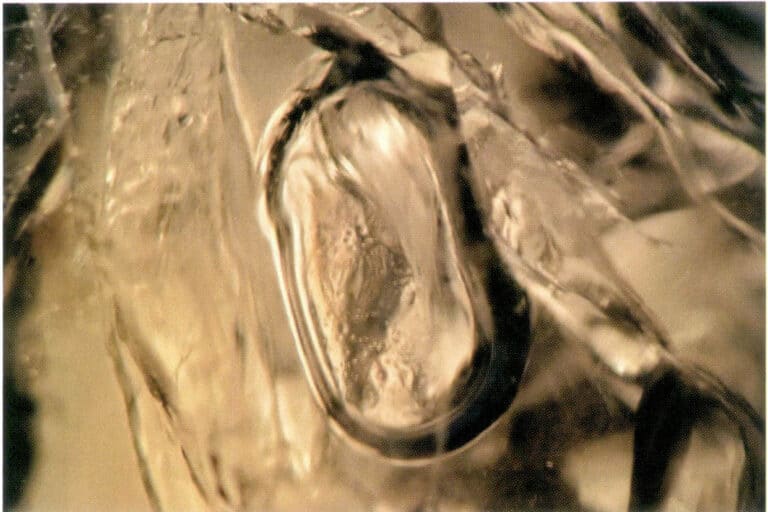

③ Inclusioni gassose

Le inclusioni gassose si riferiscono alle inclusioni che esistono allo stato gassoso all'interno delle gemme. Ad esempio, le bolle si trovano comunemente nell'ambra e nel vetro (Figura 1-19).

④ Inclusioni multifase

Le inclusioni multifase si riferiscono alle inclusioni nelle gemme che esistono in più fasi, comprese le inclusioni bifasiche solido-liquido, le inclusioni bifasiche gas-liquido, le inclusioni trifasiche solido-liquido-gas, ecc.

Figura 1-20 Inclusione trifase solido-liquido-gas

Figura 1-21 Inclusione bifase gas-liquido

(2) Classificato per tempo di formazione

Le inclusioni delle gemme possono essere classificate in base al tempo di formazione in inclusioni primarie, singenetiche ed epigenetiche.

① Inclusioni primarie

Le inclusioni primarie sono inclusioni che si formano prima della formazione del cristallo della gemma. Queste inclusioni sono solide e possono essere della stessa sostanza della gemma o di una sostanza diversa.

② Inclusioni singenetiche

Le inclusioni primarie si formano contemporaneamente al cristallo della gemma, che può essere allo stato solido, liquido o gassoso.

③ Inclusioni secondarie

Le inclusioni secondarie o post-formazionali si formano dopo la formazione del cristallo della gemma. Ad esempio, le inclusioni a forma di ninfea nell'olivina si formano sotto stress.

(3) Inclusioni comuni delle gemme

Lo studio delle inclusioni è uno dei metodi migliori per identificare le varietà di gemme, distinguere tra gemme naturali e sintetiche, determinare se una gemma è stata trattata e ricercare l'origine delle gemme. Ad esempio, i rubini birmani contengono spesso abbondanti inclusioni di aghi di rutilo; gli smeraldi colombiani includono comunemente inclusioni trifasiche gas-liquido-solido; le acquamarine possono avere inclusioni simili a pioggia; l'olivina contiene caratteristiche inclusioni a forma di ninfea; i rubini sintetici ottenuti per fusione alla fiamma mostrano spesso linee di crescita a forma di arco, bolle e polvere; la giadeite, se trattata con resina o tinta, può mostrare modelli di incisione acida e una distribuzione del colore simile a una rete.

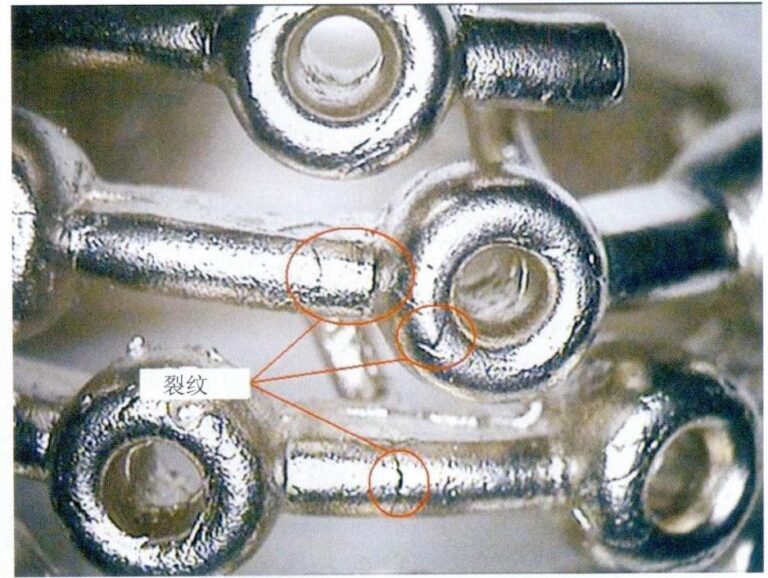

Prima di lavorare le gemme, è necessario effettuare un'osservazione completa delle loro caratteristiche interne ed esterne, come la distribuzione delle inclusioni, le linee di crescita e le crepe. In generale, quando si posizionano le gemme, si deve cercare di evitare i difetti e migliorare la resa e la qualità delle gemme. In casi particolari, alcune varietà di gemme richiedono la conservazione delle inclusioni, come nel caso del demantoide, dove le inclusioni complete a forma di coda sulla tavola ne aumentano significativamente il valore. Inoltre, le gemme ad alta chiarezza sono spesso progettate come sfaccettate, mentre quelle con bassa chiarezza, scarsa trasparenza e crepe sviluppate sono tipicamente progettate come cabochon.

Sezione V Proprietà fisiche delle gemme

1. Proprietà meccaniche delle pietre preziose

(1) Scissione

Il clivaggio è la proprietà dei minerali delle gemme di dividersi lungo piani lisci nella loro struttura cristallina quando sono sottoposti a una forza esterna; questi piani lisci sono chiamati piani di clivaggio. La scissione delle gemme è classificata in cinque livelli in base alla levigatezza dei piani di scissione: scissione perfetta, scissione completa, scissione discreta, scissione imperfetta e scissione imperfetta.

Il clivaggio perfetto è caratterizzato da una gemma che si divide facilmente sotto la forza esterna, con superfici di clivaggio complete e lisce, come la mica e la grafite (Figura 1-22). Il clivaggio completo indica che la gemma può facilmente dividersi in piani sotto la forza esterna, con superfici di clivaggio relativamente complete e lisce, come la fluorite e la calcite (Figura 1-23).

Figura 1-22 Perfetta scissione della mica

Figura 1-23 Scissione completa della calcite

Una scissione moderata indica che la gemma può dividersi in piani sotto la forza esterna, con superfici di scissione evidenti ma non sufficientemente lisce, come nel caso del feldspato (Figura 1-24). Il clivaggio incompleto è caratterizzato dalla difficoltà della gemma a dividersi in piani sotto la forza esterna, con superfici di clivaggio piccole e irregolari, come quelle dell'olivina, visibili a intermittenza. La scissione incompleta o assente si riferisce a gemme che difficilmente si dividono in piani sotto la forza esterna, come il quarzo (Figura 1-25).

Figura 1-24 Scissione media del feldspato

Figura 1-25 Il clivaggio estremamente imperfetto del quarzo

Quando si sviluppa il clivaggio di una gemma, questa può dividersi lungo la direzione del clivaggio, come nel caso del clivaggio completo dell'ottaedro della fluorite. Durante la lucidatura, le direzioni di scissione possono produrre continuamente scissioni, con il risultato di sfaccettature che non possono essere lucidate a specchio. Pertanto, quando si progetta il taglio, si dovrebbe evitare di avere la tavola della gemma e la maggior parte delle sfaccettature parallele alla direzione di clivaggio, formando invece un piccolo angolo con il piano di clivaggio, come mostrato nel disegno del taglio del topazio giallo nelle figure 1-26 e 1-27.

Figura 1-26 Il design del piano di lavoro in topazio deve formare un piccolo angolo con la scollatura della superficie inferiore

Figura 1-27 Il topazio grezzo e i suoi prodotti finiti

(2) Separazione

La separazione si riferisce alla proprietà di una gemma di dividersi lungo i suoi piani strutturali specifici quando è sottoposta a forze esterne. Queste strutture includono i confini dei cristalli gemelli o alcune inclusioni. Il clivaggio è una proprietà intrinseca delle gemme e i piani di clivaggio sono generalmente più lisci delle superfici di separazione.

Quando le gemme si dividono, a causa della loro minore trasparenza, sono soggette a spaccarsi lungo la direzione della separazione. Per garantire la durata della gemma, questa dovrebbe essere progettata con una forma curva piuttosto che sfaccettata. Tra le gemme più comuni che presentano una separazione sviluppata vi sono quelle della famiglia del corindone, come i rubini (Figura 1-28) e gli zaffiri.

(3) Frattura

La frattura è una rottura irregolare che si verifica in modo casuale nelle gemme sottoposte a una forza esterna. I tipi più comuni di fratture includono fratture concoidali, fratture a gradini, fratture irregolari e fratture frastagliate, come mostrato nelle figure da 1-29 a 1-31. La maggior parte delle gemme presenta fratture concoidali, come il quarzo, l'acquamarina e il peridoto; la maggior parte delle pietre di giada presenta fratture irregolari, come la giadeite e la nefrite. Nella scelta delle gemme, il tipo di frattura può essere utilizzato per distinguere approssimativamente tra le diverse varietà di gemme.

Figura 1-28 La scissione del rubino

Figura 1-29 Frattura a conchiglia del quarzo

Figura 1-30 Frattura a gradini del quarzo

Figura 1-31 La frattura irregolare del feldspato potassico

(4) Imbracatura

La durezza di una gemma si riferisce alla sua capacità di resistere alla pressione, ai graffi o alla macinazione. Il metodo più comunemente utilizzato per esprimere la durezza dei minerali delle gemme è la scala di durezza di Mohs. La durezza di Mohs è una misura relativa di durezza, suddivisa in dieci livelli, rappresentati da dieci minerali come standard, come illustrato nella Tabella 1-6.

Tabella 1-6 Scala di durezza Mohs

| Livello di durezza | Campione standard minerale | Livello di durezza | Campione standard minerale |

|---|---|---|---|

| 1 | Talco | 6 | Ortoclasio |

| 2 | Gesso | 7 | Quarzo |

| 3 | Calcite | 8 | Giada gialla |

| 4 | Pietra gialla | 9 | Zaffiro |

| 5 | Apatite | 10 | Diamante |

Alcuni minerali delle gemme presentano una durezza variabile in diverse direzioni, nota come durezza differenziale. Per le gemme con una significativa durezza differenziale, la direzione della sfaccettatura di taglio deve essere ragionevolmente progettata in base alla direzione della durezza differenziale. Ad esempio, la durezza della cianite lungo la direzione di estensione parallela del cristallo è 4,5 〜5, mentre la durezza nella direzione di estensione perpendicolare del cristallo è 6,5 〜7. Il design del tavolo dovrebbe essere parallelo alla direzione di maggiore durezza.

Le gemme di elevata durezza possono graffiare e sminuzzare quelle di durezza inferiore. Per questo motivo, durante la lavorazione è opportuno scegliere abrasivi e strumenti più duri, come le mole diamantate e la polvere di lucidatura diamantata, in grado di levigare e lucidare la maggior parte delle gemme. Poiché nell'aria è presente un elevato contenuto di biossido di silicio (durezza 7), le gemme di durezza superiore a 7 non si graffiano facilmente durante l'uso, mantenendo così a lungo la loro luminosità e un'elevata durata. Le gemme con una durezza inferiore a 7 sono soggette all'attrito con il biossido di silicio presente nell'aria durante l'usura, con conseguenti graffi sottili sulla superficie che riducono la luminosità e causano una notevole usura dei bordi. Per questo motivo, le gemme di durezza superiore a 7 vengono generalmente lavorate in forme sfaccettate per evidenziarne la luminosità e la lucentezza, mentre quelle di durezza inferiore a 7 vengono spesso lavorate in forme curve per ridurre l'attrito tra i bordi e l'aria, prolungandone la durata. I minerali delle gemme con una durezza inferiore a 3 non sono generalmente presi in considerazione per essere scelti come materiali per gemme.

(5) Durezza e fragilità

La durezza di una gemma si riferisce alla sua capacità di resistere alla lacerazione e alla rottura sotto l'azione di forze esterne. La proprietà di essere facilmente frantumabile è chiamata fragilità. Ad esempio, la nefrite e il corindone hanno un'elevata tenacità e non si rompono facilmente se sottoposti a forze esterne; gli smeraldi hanno una fragilità relativamente elevata e, per evitare che si rompano facilmente durante l'incastonatura e l'uso, vengono spesso lavorati in forme a taglio smeraldo.

(6) Densità e densità relativa

La massa di una gemma per unità di volume è chiamata densità. Nell'identificazione delle gemme si utilizza principalmente la densità relativa. La densità relativa è il rapporto tra la massa di una sostanza in aria e la massa di un uguale volume di acqua a 4℃. L'abbreviazione inglese è SG ed è priva di unità.

Densità relativa≈(massa della gemma in aria / (massa della gemma in aria - massa della gemma in acqua))

Quando si selezionano i materiali gemmari, "pesando" le gemme, si può giudicare approssimativamente la loro densità relativa e selezionare rapidamente le gemme con densità relative troppo alte o troppo basse da una pila mista, come mostrato nella Figura 1-32.

2. Proprietà ottiche delle gemme

(1) Sorgenti luminose utilizzate per l'identificazione delle gemme

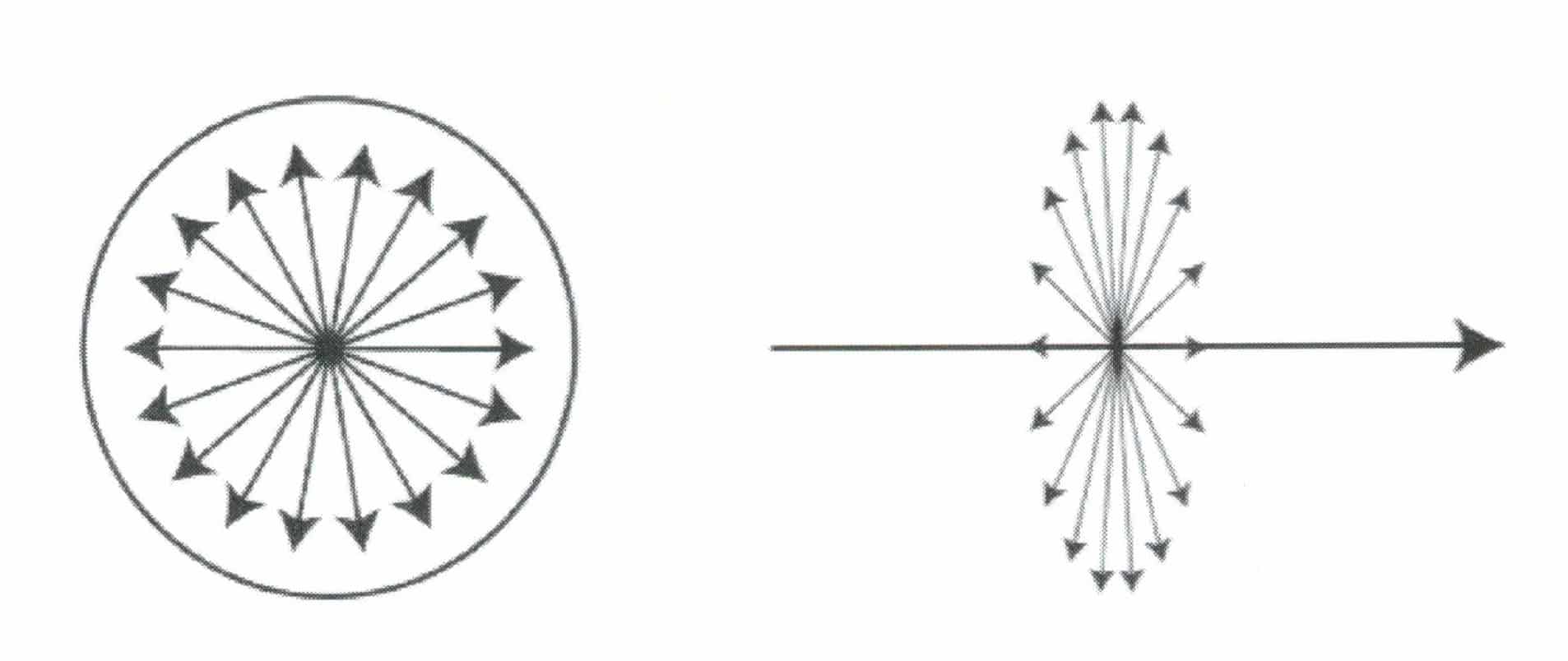

La luce naturale si riferisce alla luce emessa da fonti reali, come la luce solare e l'illuminazione artificiale. La caratteristica della luce naturale è che all'interno del piano perpendicolare alla direzione di propagazione dell'onda luminosa, ci sono vibrazioni luminose di uguale ampiezza in tutte le direzioni, come mostrato nella Figura 1-33.

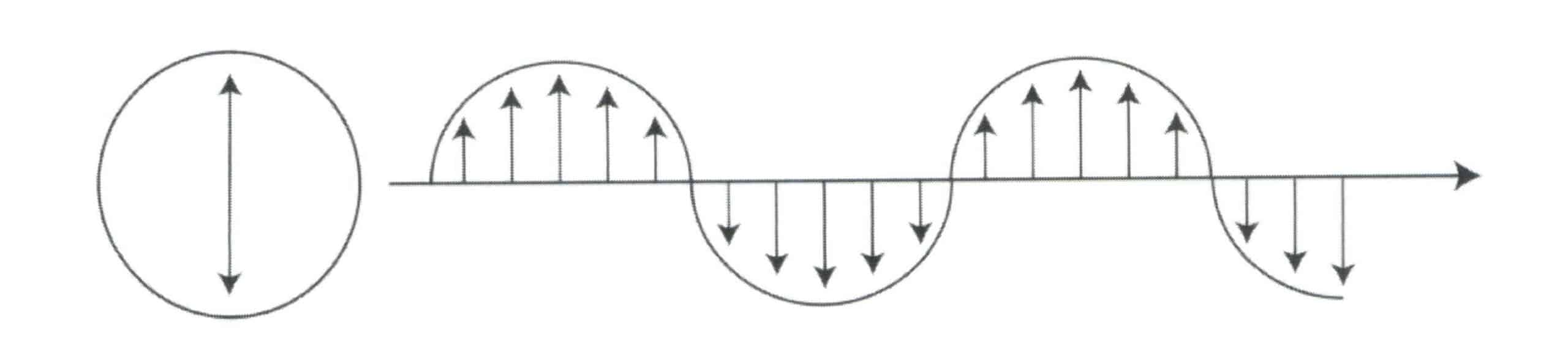

La luce polarizzata si riferisce alla luce che vibra in una direzione fissa, con la direzione di vibrazione perpendicolare alla direzione di propagazione dell'onda luminosa. È nota anche come luce polarizzata piana o luce polarizzata, come mostrato nella Figura 1-34.

La luce visibile si riferisce alla luce dello spettro elettromagnetico che può essere percepita dall'occhio umano, generalmente con lunghezze d'onda comprese tra 380 ~ e 760 nm.

(2) Il colore delle pietre preziose

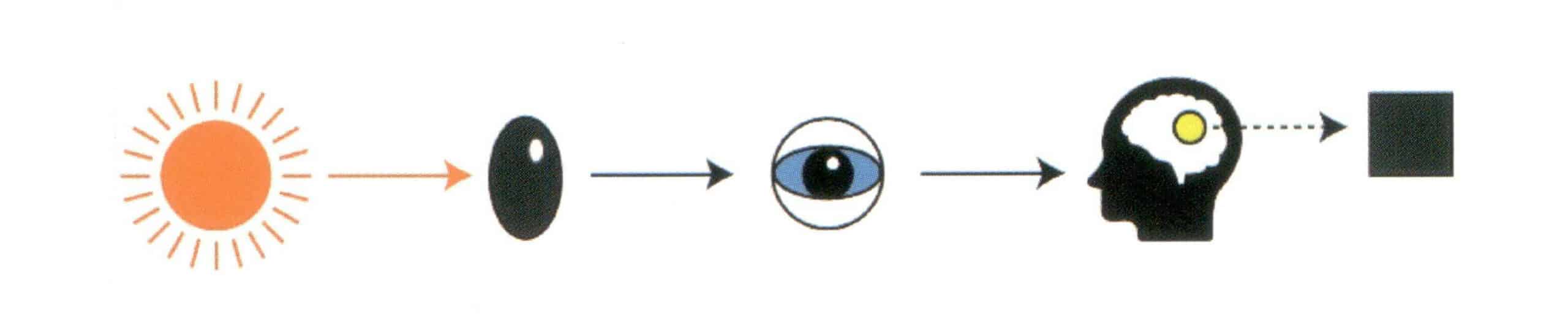

Il colore delle gemme è il risultato dell'assorbimento selettivo di alcune lunghezze d'onda della luce visibile da parte della gemma, mentre la luce visibile rimanente viene percepita dall'occhio e dal cervello umano, come mostrato nella Figura 1-35.

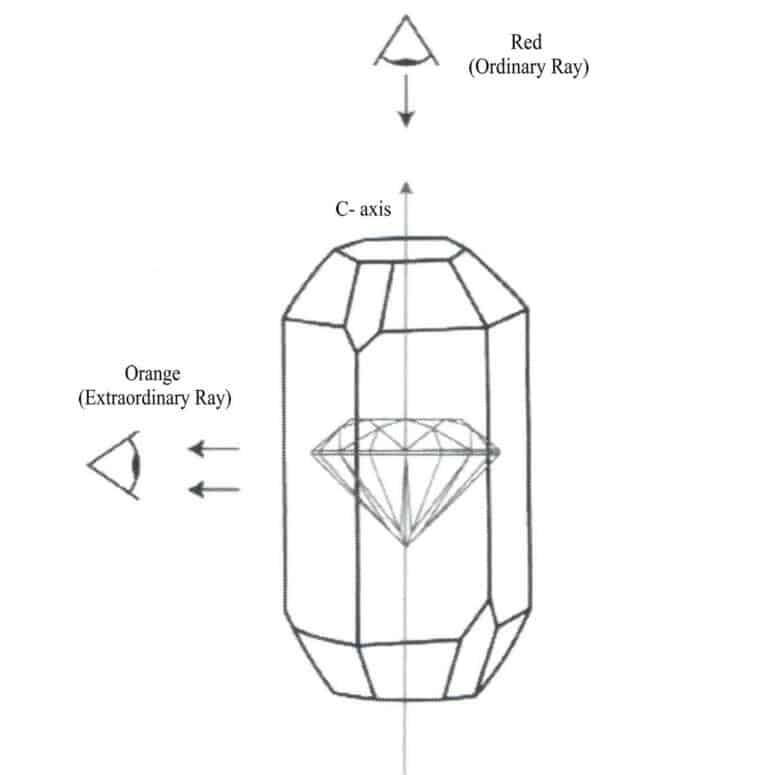

① Pleocroismo

Il pleocroismo delle gemme si riferisce al fenomeno per cui le gemme non omogenee assorbono selettivamente la luce visibile in direzioni diverse, facendo sì che le gemme mostrino colori diversi da angolazioni diverse. Solo le gemme non omogenee, colorate e trasparenti mostrano il pleocroismo; i cristalli monoassiali possono mostrare il dicroismo, mentre i cristalli biassiali possono mostrare il tricroismo. In genere, il pleocroismo è più pronunciato lungo la direzione dell'asse ottico o nel piano dell'asse ottico; non mostrano pleocroismo nella direzione perpendicolare all'asse ottico. Le gemme con un forte pleocroismo sono la tanzanite, la iolite e la tormalina.

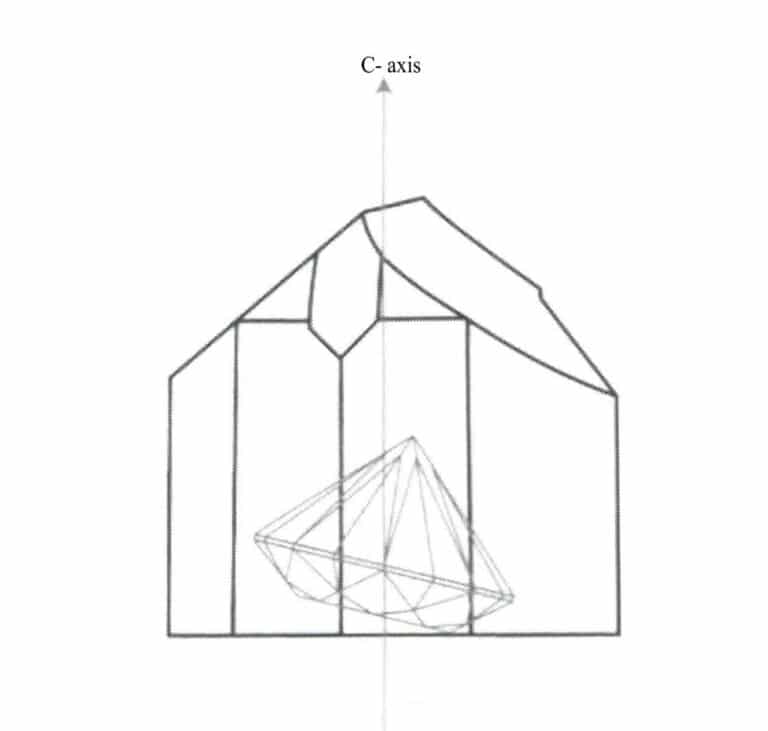

In generale, nella progettazione del taglio delle gemme, la tavola delle gemme dovrebbe essere verticale o parallela alla direzione dell'asse ottico, in modo da consentire alla tavola di visualizzare il colore migliore. Ad esempio, nei rubini, se il colore appare rosso vivo lungo la direzione dell'asse c parallelo e rosso arancio lungo la direzione dell'asse c verticale, la tavola della gemma dovrebbe essere resa verticale rispetto all'asse C durante la progettazione, in modo da poter osservare il colore rosso vivo dalla direzione della tavola, come mostrato nella Figura 1-36. Nella tormalina verde più scuro, il colore appare più scuro lungo la direzione parallela dell'asse c e più chiaro lungo la direzione verticale dell'asse c, quindi il tavolo della gemma dovrebbe essere reso parallelo all'asse c durante la progettazione, consentendo di osservare un colore verde adeguato dalla direzione del tavolo.

② Bande di colore, macchie di colore, forme di colore

Le parti che presentano una differenza di colore significativa rispetto al corpo principale della gemma possono essere definite bande di colore, macchie di colore, forme di colore, ecc. Le bande di colore delle gemme si presentano spesso in forma di strisce o linee direzionali. Quando si progettano i tagli delle gemme, si dovrebbe cercare di evitare che sulla tavola della gemma appaiano bande di colore, forme di colore ecc. non uniformi, come mostrato nella Figura 1-37. Ad esempio, i rubini e gli zaffiri presentano spesso bande di colore esagonali perpendicolari all'asse c; in generale, quando si progettano i tagli delle gemme, si dovrebbe cercare di rendere la tavola delle gemme parallela all'asse c.

(3) Lucentezza delle pietre preziose

La lucentezza delle gemme si riferisce alla capacità della superficie della gemma di riflettere la luce. La lucentezza può essere classificata in lucentezza metallica, lucentezza submetallica, lucentezza adamantina e lucentezza del vetro, come illustrato nelle figure da 1-38 a 1-41. I lustri speciali delle gemme comprendono il lustro oleoso, il lustro resinoso, il lustro setoso e il lustro perlaceo, come illustrato nelle Figure 1-42 e 1-43. Per la stessa varietà di gemme, la qualità della lucidatura è uno dei fattori importanti che influenzano la forza del lustro; migliore è la lucidatura, più forte è il lustro.

Figura 1-38 Lucentezza metallica

Figura 1-39 Lucentezza submetallica

Figura 1-40 Lucentezza dell'adamantino

Figura 1-41 Lucentezza del vetro

Figura 1-42 Lucentezza resinosa

Figura 1-43 Lucentezza perlacea

Copywrite @ Sobling.Jewelry - Produttore di gioielli personalizzati, fabbrica di gioielli OEM e ODM

(4) Effetti ottici speciali

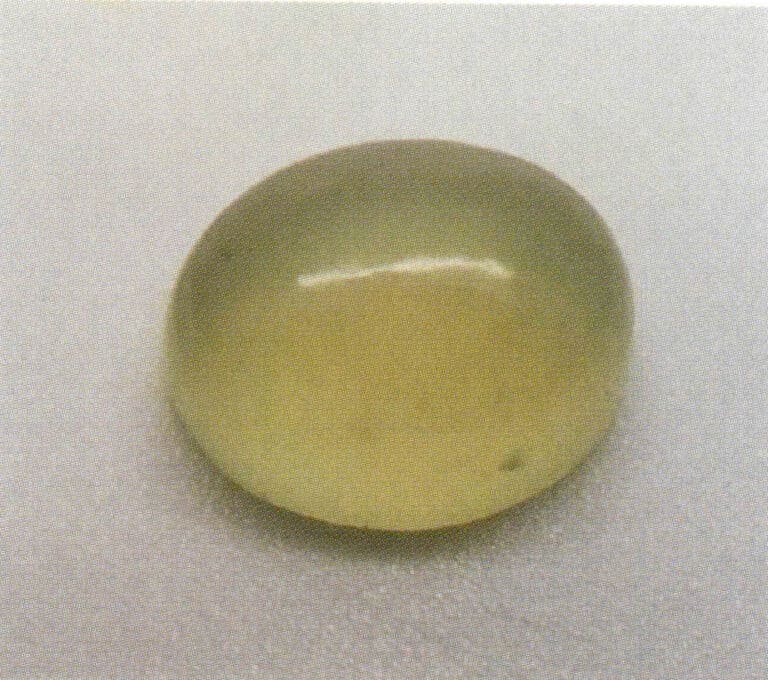

Gli effetti ottici speciali delle gemme comprendono principalmente l'effetto occhio di gatto, l'effetto stella, l'effetto gioco di colori e l'effetto cambio di colore, oltre a fenomeni come l'effetto alone, l'effetto luna e l'effetto oro sabbia. Le pietre con effetti ottici speciali sono spesso lavorate in forme curve, ad eccezione dell'effetto di cambiamento di colore.

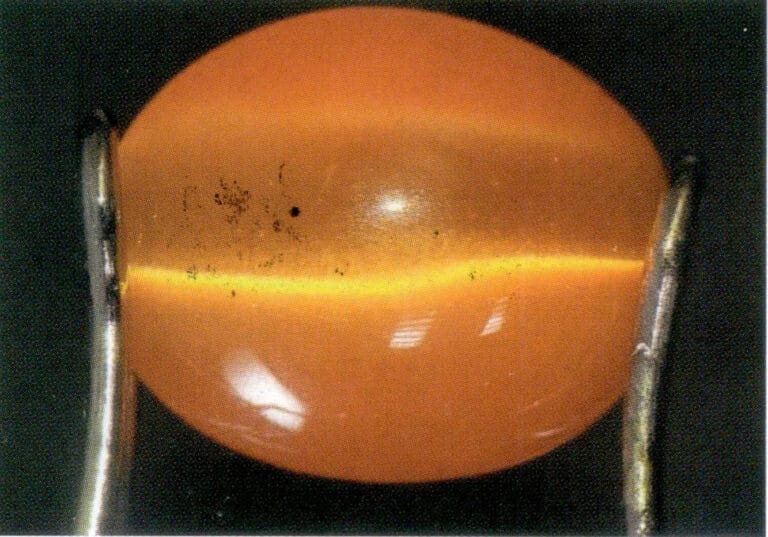

Effetto occhio di gatto ed effetto luce stellare

L'effetto occhio di gatto si riferisce al fenomeno per cui una gemma dalla superficie curva mostra una linea luminosa dovuta alla riflessione e alla rifrazione della luce, simile a un occhio di gatto. L'effetto Star Light si riferisce al fenomeno per cui una gemma dalla superficie curva mostra due o più linee luminose dovute alla riflessione e alla rifrazione della luce, che ricordano lo scintillio delle stelle.

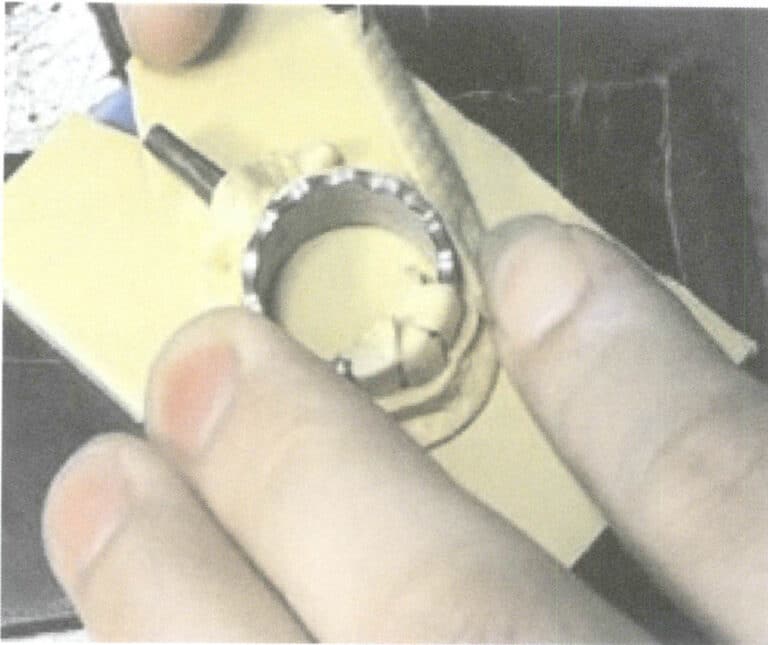

Le condizioni perché una gemma presenti l'Effetto Occhio di Gatto o l'Effetto Luce Stellare: In primo luogo, la gemma deve contenere un insieme (per l'Effetto Occhi di Gatto) o più insiemi (per l'Effetto Luce Stellare) di inclusioni o strutture fibrose, aghiformi o tubolari densamente disposte e orientate. In secondo luogo, quando si progetta il taglio della gemma, la superficie inferiore della gemma deve essere parallela al piano delle inclusioni. L'altezza della gemma curva deve corrispondere al punto focale della luce riflessa dalle inclusioni, con la linea luminosa prodotta dalla gemma perpendicolare alla direzione delle inclusioni. Infine, la superficie curva deve essere lucidata, mentre la superficie inferiore viene generalmente lasciata non trattata o non lucidata, come mostrato nelle figure 1-44 e 1-46.

Figura 1-45 Occhio di gatto in vetro con una serie di inclusioni fibrose disposte parallelamente

Figura 1-46, l'effetto "occhio di gatto" degli occhi di gatto in vetro

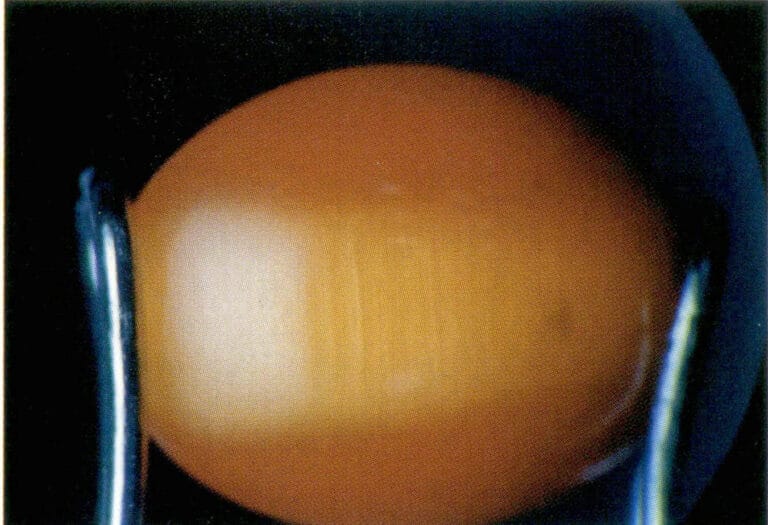

② Gioco di effetti cromatici

L'effetto gioco di colori si riferisce al fenomeno per cui nella stessa gemma si producono diverse macchie di colore dovute principalmente all'interferenza e alla diffrazione della luce, e i colori delle macchie cambiano a seconda dell'angolo di osservazione.

L'opale può esibire un effetto di gioco di colori, e la superficie inferiore della gemma dovrebbe essere parallela alla maggior parte dei piani di macchie di colore. Scegliere la parte con colori vivaci come centro della gemma, principalmente progettata in forma curva, come mostrato nella Figura 1-47.

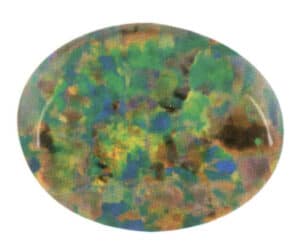

③ Adularescenza, effetto Pietra di Luna, effetto Pietra del Sole

Le gemme del gruppo dei feldspati possono produrre diversi effetti ottici speciali, come l'adularescenza della labradorite, l'effetto pietra di luna e l'effetto pietra del sole. L'adularescenza della labradorite si riferisce al fenomeno per cui la luce interferisce e si diffrange tra i sottili strati di cristalli gemelli della labradorite o le inclusioni orientate a forma di piastra e di ago, mostrando colori come il rosso, il giallo e il blu quando la gemma viene ruotata. L'effetto pietra di luna della pietra di luna si riferisce al fenomeno per cui la luce subisce la riflessione diffusa o l'interferenza e la diffrazione tra gli strati di feldspato di potassio e feldspato di sodio o tra gli strati di cristalli gemellati, presentando sfumature blu e bianche che ricordano la luce della luna quando la gemma viene ruotata. L'effetto pietra del sole si riferisce al fenomeno per cui la luce si rifrange e si riflette tra le inclusioni a forma di piastra e di ago orientate in modo approssimativo, mostrando molti riflessi abbaglianti quando la gemma viene ruotata, come mostrato nella Figura 1-48.

Gli effetti ottici speciali del gruppo dei feldspati sono legati alla struttura stratificata delle gemme; pertanto, quando si progettano le gemme, la superficie inferiore dovrebbe essere parallela alla struttura stratificata e lucidata in forma curva per presentare meglio gli effetti ottici speciali.

(5) Rifrazione e indice di rifrazione dei minerali delle gemme

I fenomeni di riflessione e rifrazione si verificano all'interfaccia quando la luce passa da un mezzo all'altro.

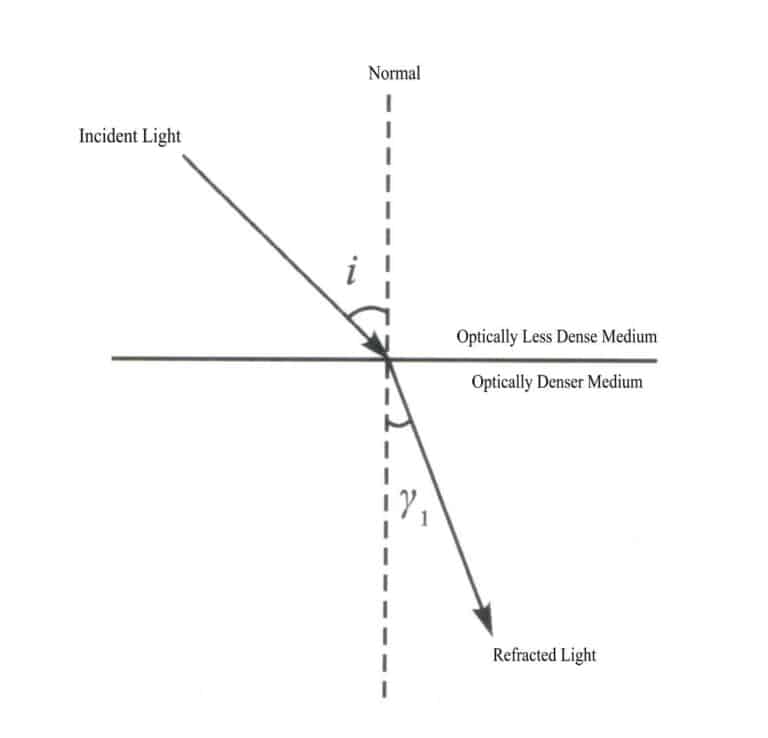

Legge della rifrazione: Quando la luce entra in un mezzo più denso (indice di rifrazione più alto) da un mezzo più rarefatto (indice di rifrazione più basso) con un angolo, il raggio rifratto, il raggio incidente e la normale giacciono nello stesso piano, con il raggio rifratto e il raggio incidente sui lati opposti della normale; l'angolo di rifrazione è minore dell'angolo di incidenza e, all'aumentare dell'angolo di incidenza, aumenta anche l'angolo di rifrazione. Quando la luce entra in un mezzo più rarefatto da un mezzo più denso con un angolo, l'angolo di rifrazione è maggiore dell'angolo di incidenza. Quando l'angolo di incidenza aumenta, aumenta anche l'angolo di rifrazione. Quando il raggio luminoso colpisce perpendicolarmente la superficie del mezzo, la direzione di propagazione rimane invariata e il percorso della luce è reversibile nella rifrazione (Figura 1-49).

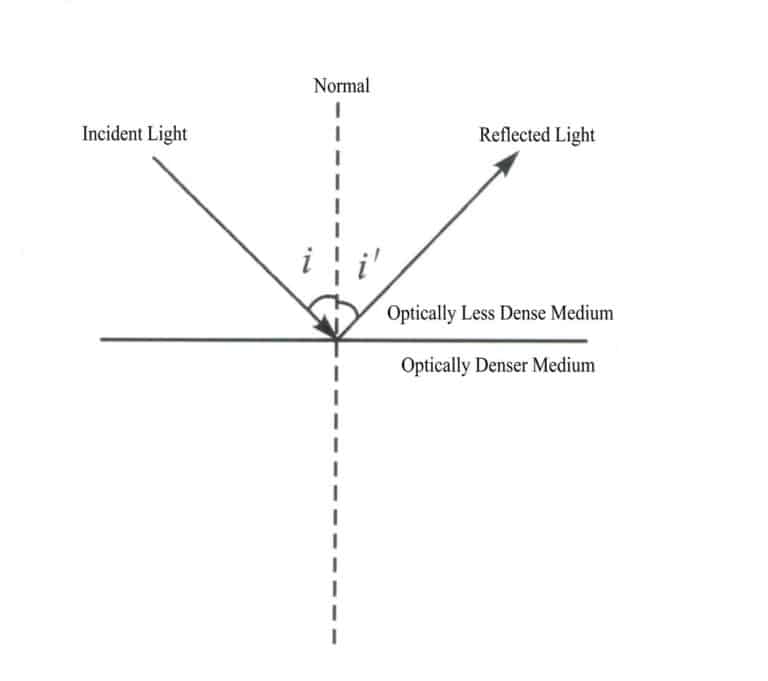

Legge della riflessione: Quando la luce colpisce un confine, il raggio riflesso, il raggio incidente e la normale giacciono nello stesso piano, con il raggio riflesso e il raggio incidente sui lati opposti della normale, e l'angolo di riflessione è uguale all'angolo di incidenza (Figura 1-50).

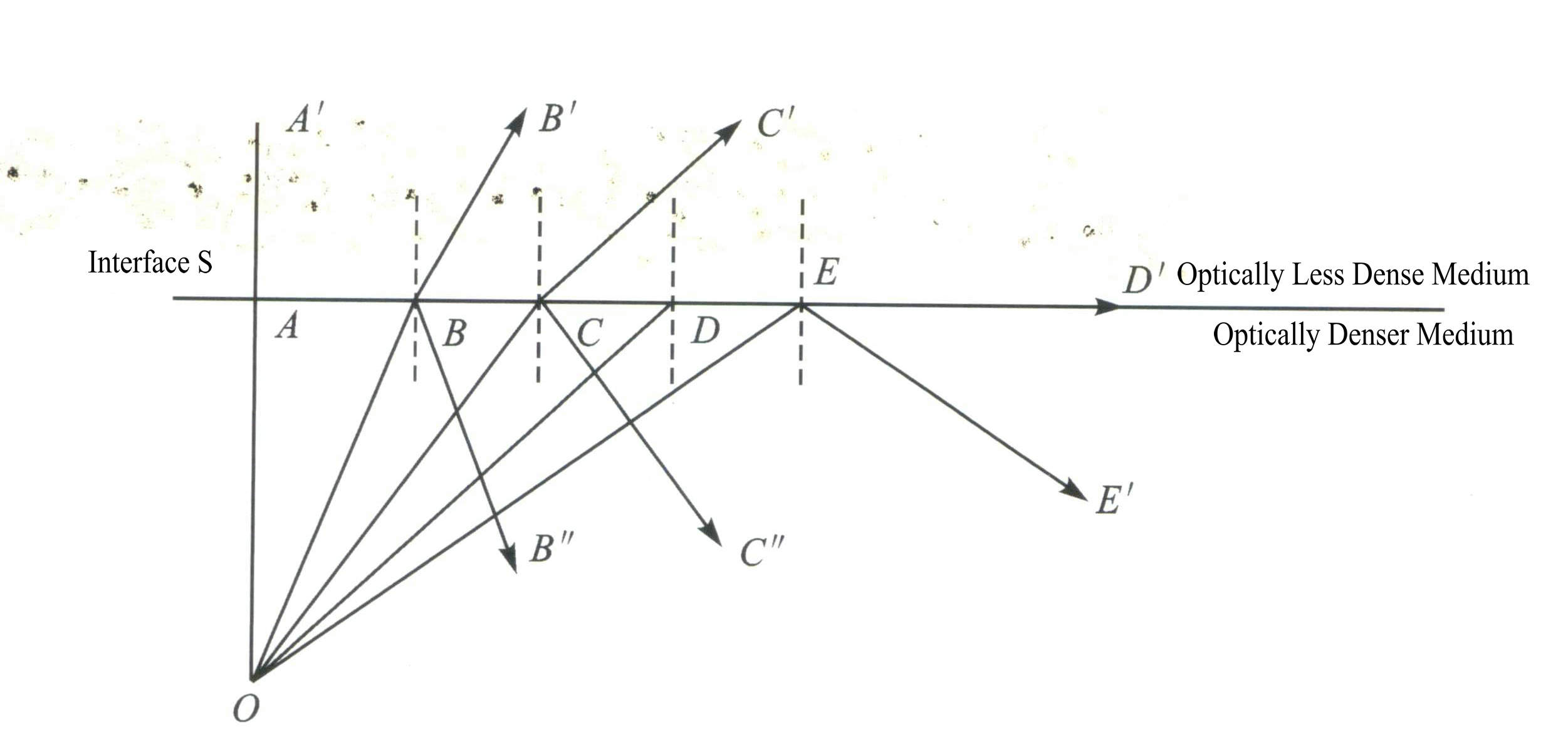

Riflessione interna totale: Quando le onde luminose entrano in un mezzo meno denso da un mezzo più denso, l'aumento dell'angolo di incidenza fa sì che la luce incidente non si rifranga più, ma si rifletta interamente nel mezzo più denso. Questo fenomeno è chiamato riflessione interna totale e l'angolo di incidenza corrispondente è noto come angolo critico per la riflessione totale, come mostrato nella Figura 1-51.

Sia l'indice di rifrazione del mezzo meno denso n1, l'indice di rifrazione del mezzo più denso è n2 (n2 > n1), e l'angolo critico per la riflessione totale è ɸ, sinɸ=n1/n2.

La birifrangenza è la differenza tra gli indici di rifrazione massimi e minimi delle gemme eterogenee. Per le gemme con elevata birifrangenza, la progettazione del taglio deve garantire che la tavola sia perpendicolare all'asse ottico. Quando viene osservata lungo l'asse ottico, la gemma non presenta birifrangenza, evitando così un evidente effetto fantasma dei bordi delle faccette che potrebbe compromettere l'aspetto della gemma, come mostrato nelle Figure 1-52 e 1-53.

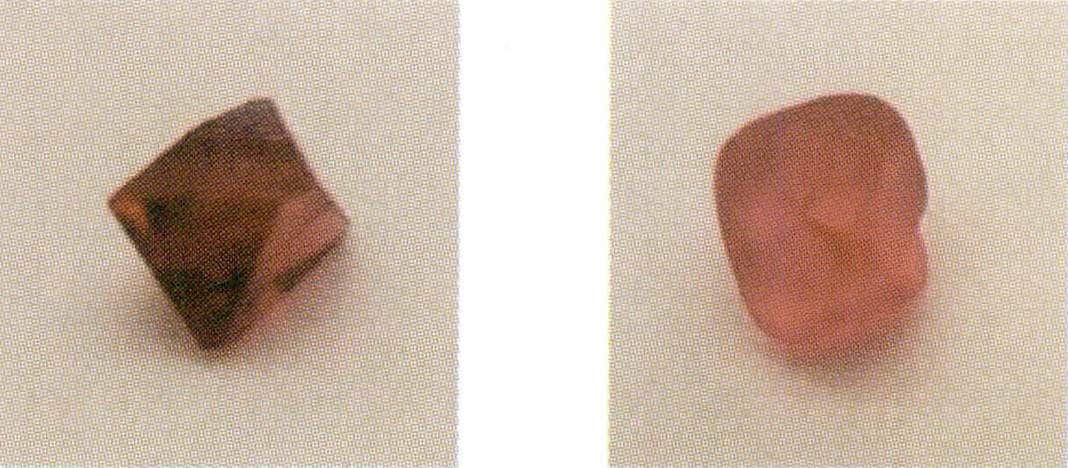

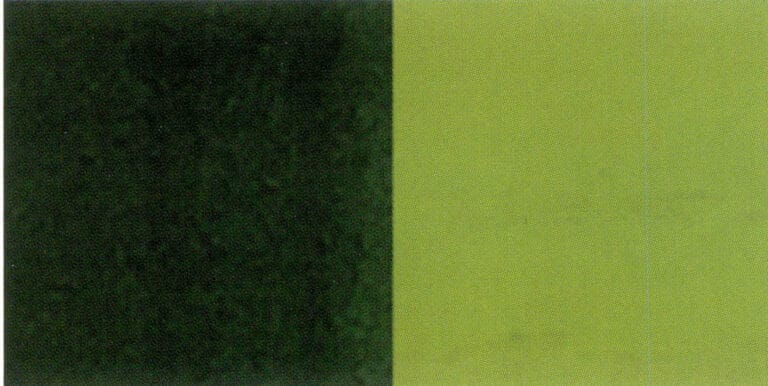

Figura 1-52 Olivina grezza (a sinistra) e prodotto finito (a destra)

Figura 1-53 Doppia rifrazione sfaccettata dell'olivina 6. Dispersione dei minerali delle gemme

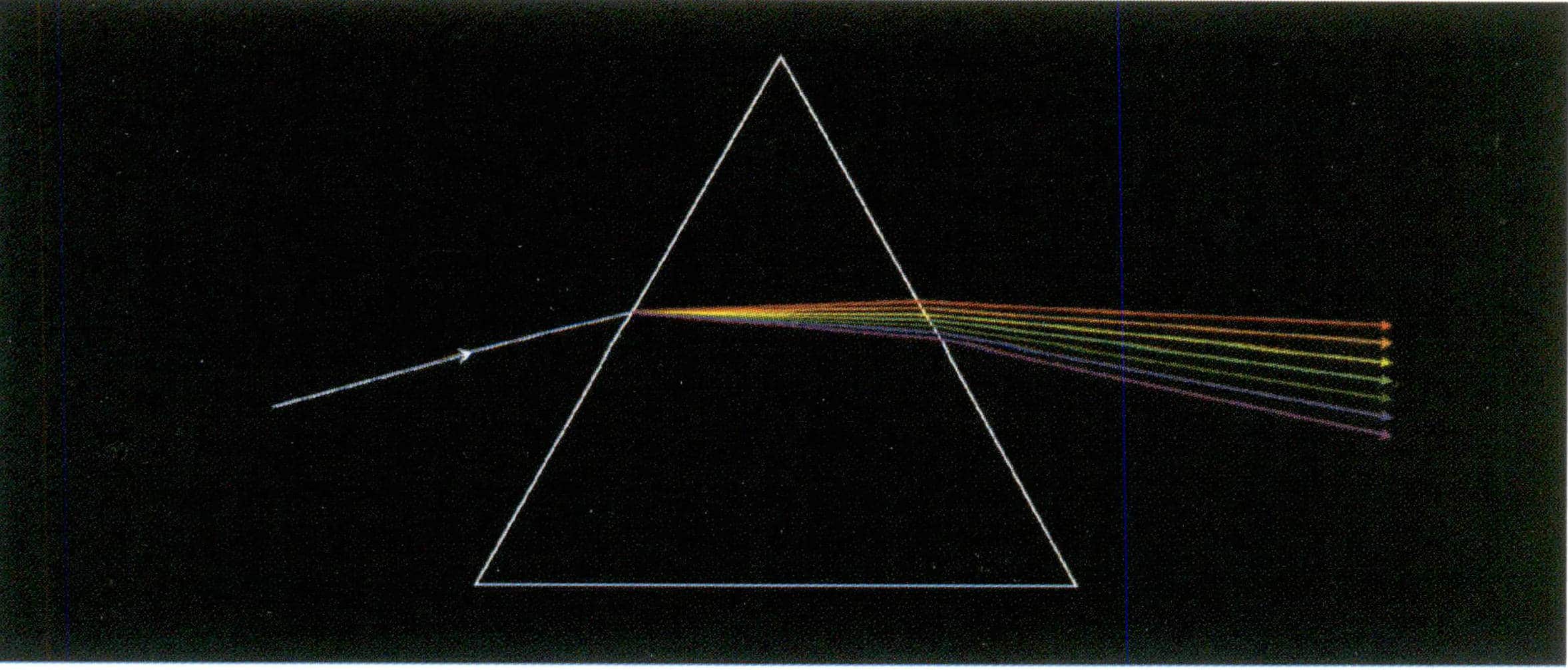

(6) Dispersione dei minerali delle gemme

Il fenomeno per cui la luce bianca si scompone in diverse lunghezze d'onda di luce colorata quando attraversa un materiale è chiamato dispersione. Ad esempio, un fascio di luce bianca viene scomposto nei colori costituenti a causa dei diversi indici di rifrazione, come mostrato nella Figura 1-54. Le pietre preziose ad alta dispersione sono la spessartina 0,027, lo zircone 0,039, il diamante 0,044, lo sfene 0,051, il demantoide 0,057 e la zirconia cubica 0,065.

Le gemme con indici di rifrazione e valori di dispersione elevati, come i rubini, i granati e le olivine, sono spesso disegnate in stili di taglio brillanti per evidenziarne la luminosità e il fuoco. Quelle con indici di rifrazione o valori di dispersione più bassi sono spesso disegnate con tagli a gradini che mettono in risalto il colore della gemma, come gli smeraldi e le acquamarine.

(7) Altre proprietà fisiche delle gemme

① Conducibilità termica

La conducibilità termica si riferisce alla capacità di un materiale di condurre il calore. I metalli hanno la conducibilità termica più forte, seguiti dai cristalli, mentre i materiali amorfi hanno la conducibilità termica più scarsa. Ad esempio, l'oro ha una forte conducibilità termica e toccandolo si sente freddo, mentre la plastica ha una scarsa conducibilità termica e toccandola si sente caldo. Tra i cristalli delle gemme, i diamanti hanno la migliore conducibilità termica; per questo motivo è stato inventato un misuratore di conducibilità termica per distinguere i diamanti da altre gemme simili.

② Conduttività elettrica

La conducibilità elettrica si riferisce alla capacità di un materiale di condurre la carica elettrica. In genere, i metalli hanno una conducibilità elettrica più elevata rispetto ai non metalli. Tra le gemme comuni, i diamanti blu naturali sono semiconduttori, mentre i diamanti blu irradiati non conducono elettricità, il che può aiutare l'identificazione. Allo stesso tempo, i semiconduttori possono essere utilizzati per sviluppare componenti elettronici, come i diamanti di tipo IIb (diamanti), che possono essere utilizzati come semiconduttori.

③ Piezoelettricità

La piezoelettricità si riferisce alla proprietà di un materiale di generare una carica elettrica quando viene sottoposto a una forza esterna. I minerali con proprietà piezoelettriche possono essere applicati nella tecnologia radio e nell'elettronica al quarzo, come i cristalli di quarzo.

④ Termoelettricità

La termoelettricità si riferisce alla proprietà di un materiale che genera una carica elettrica quando viene riscaldato. Ad esempio, la tormalina ha proprietà termoelettriche.

⑤ Elettrostatica

L'elettrostatica si riferisce alla proprietà di un materiale che genera una carica elettrica statica quando è sottoposto a frizione. Ad esempio, l'ambra e la plastica hanno proprietà elettrostatiche.

⑥ Magnetismo

La presenza di elementi metallici come ferro, cobalto e nichel nei minerali delle gemme è la causa principale del magnetismo. Ad esempio, una quantità significativa di inclusioni di magnetite nella labradorite può aiutare nell'identificazione.

Sezione VI Strumenti di analisi delle pietre preziose

1. Lente d'ingrandimento Gemstone 10x

(1) Struttura della lente d'ingrandimento Gemstone 10x

La lente d'ingrandimento 10x comunemente usata è una lente a tre componenti, composta da tre parti: una lente concavo-convessa superiore e una inferiore e una lente biconvessa centrale, come mostrato nella Figura 1-55.

Figura 1-55 L'oggetto fisico della lente di ingrandimento 10x per gemme e la sua struttura ottica

(2) Come utilizzare la lente d'ingrandimento 10x per pietre preziose

- Pulire il campione.

- Tenere la lente d'ingrandimento vicino agli occhi, tenendo entrambi gli occhi aperti per evitare di affaticarsi in breve tempo.

- Con una pinzetta per gemme prendere il campione e appoggiarlo alla mano che tiene la lente d'ingrandimento, osservando a una distanza di circa 2,5 cm da esso.

- Osservare innanzitutto le caratteristiche esterne e interne della gemma nel suo complesso, quindi concentrarsi su osservazioni specifiche.

(3) L'uso di una lente d'ingrandimento 10x per le gemme.

Con una lente d'ingrandimento 10x si possono osservare le caratteristiche interne ed esterne delle gemme, come la distribuzione delle inclusioni, le bande di colore, le linee di crescita, il clivaggio e la qualità della lavorazione.

(4) Precauzioni

- Il campione deve essere pulito prima dell'uso per evitare di confondere le macchie superficiali e la polvere con le caratteristiche della superficie.

- L'osservazione del campione da più angolazioni è necessaria per osservare in modo completo i vari fenomeni.

- Quando si utilizza una lente per gemme, è importante realizzare i "tre appoggi": gomiti sul tavolo, mani unite e la mano che tiene la lente contro la guancia per garantire la massima stabilità.

- Le lenti di vetro hanno una durezza relativamente bassa e devono essere prontamente ritirate e coperte con una custodia protettiva dopo l'uso.

2. Microscopio a gemma

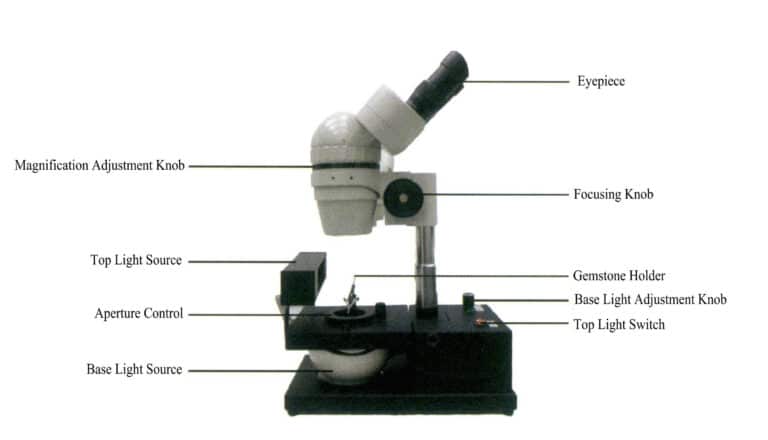

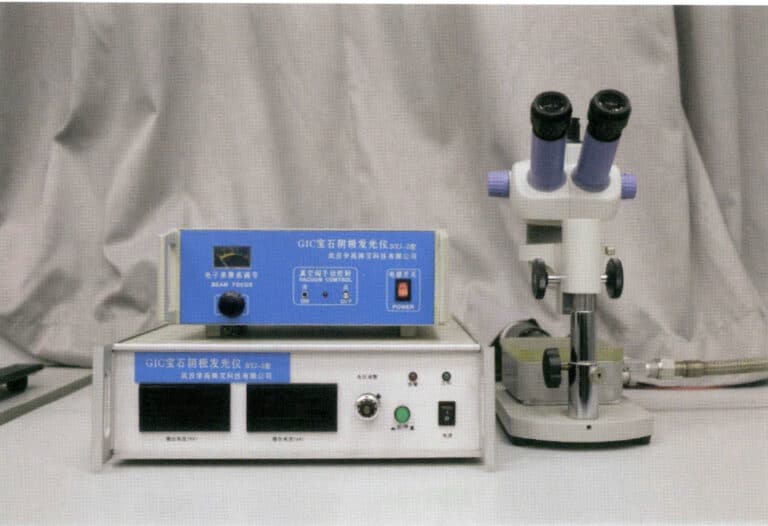

(1) Struttura del microscopio a gemme (Figura 1-56)

Sistema ottico: comprende il sistema oculare, il sistema obiettivo, il sistema zoom, ecc.

Sistema di illuminazione: comprende una sorgente luminosa inferiore, una sorgente luminosa superiore, un interruttore di alimentazione, una manopola di regolazione dell'intensità luminosa, ecc.

Sistema meccanico: comprende staffa, base, manopola di regolazione della lunghezza focale, blocco del diaframma, porta gemme, ecc.

(2) Metodo di utilizzo di un microscopio per gemme

- Pulire il campione e posizionarlo sul fermaglio per gemme.

- Regolare l'obiettivo nella posizione più bassa e accendere la luce del microscopio.

- Regolare l'oculare in base alla distanza interpupillare; il campo visivo diventerà un cerchio completo, a indicare che la regolazione è stata completata.

- Per prima cosa, regolare la lunghezza focale per rendere chiaro il campo visivo dell'oculare a fuoco fisso, quindi regolare la lunghezza focale dell'oculare a fuoco variabile per rendere chiaro il campo visivo e infine regolare la manopola per la messa a fuoco.

- Scegliere il metodo di illuminazione appropriato secondo le necessità, osservare prima le condizioni generali dell'esemplare e poi continuare ad aumentare l'ingrandimento dell'obiettivo per l'osservazione locale.

- Dopo l'osservazione, riporre ordinatamente le gemme, risistemare il microscopio e riporre il coperchio.

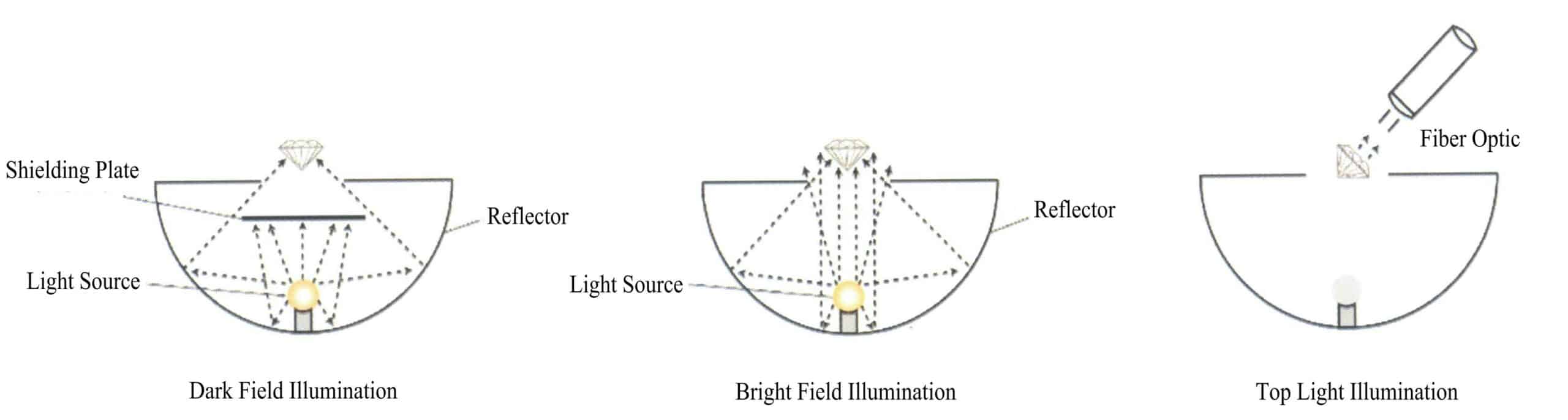

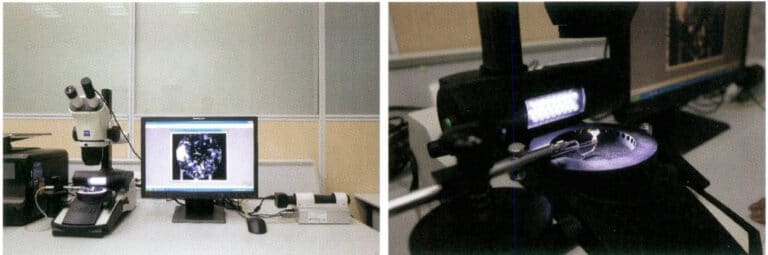

(3) I metodi di illuminazione dei microscopi per gemme

I principali metodi di illuminazione per i microscopi per gemme comprendono l'illuminazione riflessa, l'illuminazione in campo scuro e l'illuminazione in campo chiaro. L'illuminazione riflessa utilizza una sorgente di luce superiore ed è usata principalmente per osservare le caratteristiche esterne delle gemme. L'illuminazione in campo oscuro utilizza una sorgente luminosa inferiore insieme a uno schermo nero, principalmente per osservare le caratteristiche interne delle gemme. L'illuminazione in campo chiaro utilizza la sorgente luminosa inferiore integrata nel microscopio e rimuove lo schermo, per osservare le inclusioni interne o le linee di crescita nelle gemme più scure. Oltre ai metodi sopra citati, vengono utilizzati anche l'illuminazione a diffusione di luce, l'illuminazione puntiforme, l'illuminazione orizzontale, l'illuminazione di mascheramento e l'illuminazione a luce polarizzata, come illustrato nella Figura 1-57.

(4) Gli usi dei microscopi per gemme

Utilizzando un microscopio per gemme, è possibile osservare in modo completo le caratteristiche interne ed esterne dei materiali gemmologici, tra cui crepe, inclusioni, bande di colore e linee di crescita.

(5) Precauzioni

- Quando si usa il microscopio, maneggiare le parti meccaniche con delicatezza.

- Non toccare l'oculare o l'obiettivo con le mani; per la pulizia utilizzare carta speciale per lenti.

- Dopo aver utilizzato il microscopio, regolare la luminosità della sorgente luminosa sull'impostazione più bassa e spegnere l'apparecchio.

- Dopo l'uso, il tubo dell'obiettivo deve essere immediatamente regolato nella posizione più bassa per evitare che la manopola di regolazione si allenti.

3. Rifrattometro

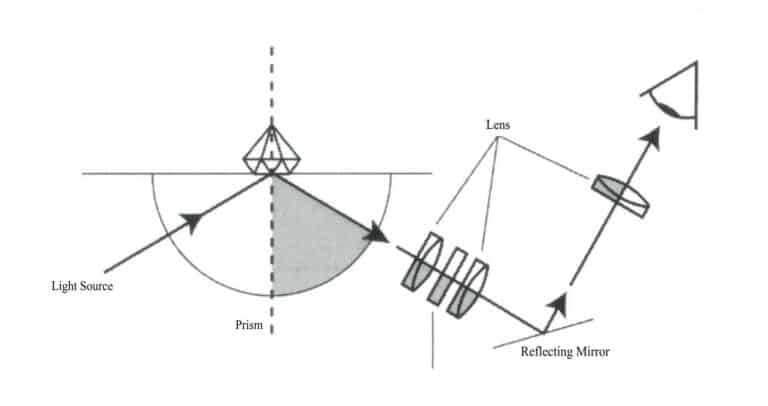

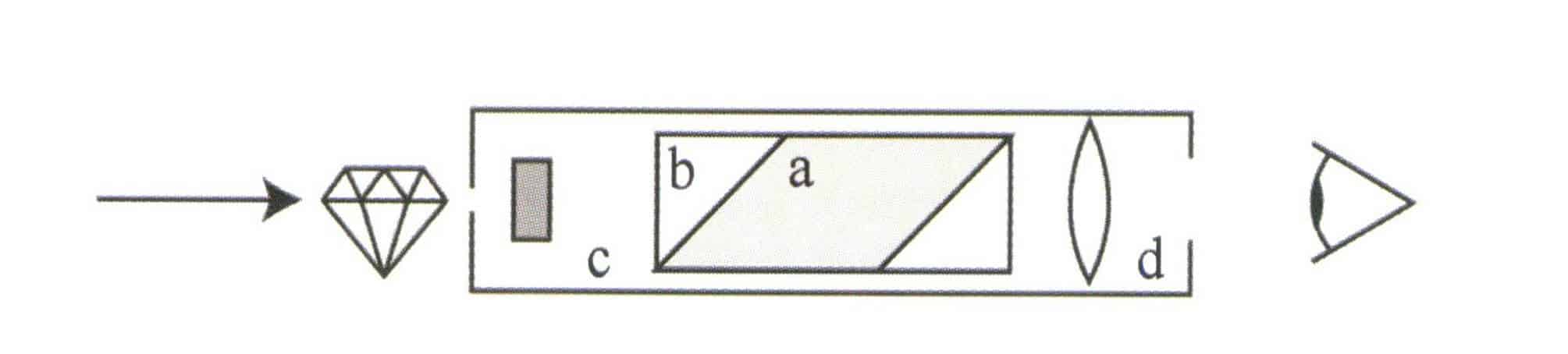

(1) Principio del rifrattometro

Il principio del rifrattometro a gemma si basa sulla legge della rifrazione e sul principio della riflessione interna totale, come mostrato nella Figura 1-58.

(2) Struttura del rifrattometro

Il rifrattometro per gemme è costituito principalmente da un prisma ad alto indice di rifrazione, specchi, lenti, polarizzatori, sorgenti luminose e bilance, come mostrato nella Figura 1-59. Attualmente, la maggior parte dei prismi rifrattometrici presenti sul mercato sono realizzati in vetro al piombo e la sorgente luminosa utilizza generalmente una luce gialla con una lunghezza d'onda di 589,5 nm. Poiché tra la gemma e il prisma è presente un sottile strato d'aria, è necessario un liquido di contatto (olio di rifrazione) per garantire un buon contatto ottico tra i due.

(3) Metodo di utilizzo del rifrattometro

A seconda della situazione specifica della gemma, si può scegliere il metodo da vicino o da lontano. In generale, le gemme sfaccettate vengono misurate soprattutto con il metodo da vicino, mentre le piccole sfaccettature o le gemme curve vengono misurate soprattutto con il metodo da lontano.

① Metodo della miopia

- Pulire il campione e la piattaforma di prova.

- Accendere l'apparecchio e far cadere l'olio di rifrazione al centro della piattaforma di prova del prisma, con un diametro delle gocce di circa 1 〜2 mm.

- Selezionare la sfaccettatura più grande che è stata lucidata e spingerla delicatamente sulla goccia d'olio al centro della piattaforma di prova del prisma.

- Avvicinare gli occhi all'oculare, ruotare la gemma, osservare il movimento della linea d'ombra verso l'alto e verso il basso, leggere e registrare le misure.

- Al termine dei test, i campioni e la piattaforma di analisi devono essere puliti tempestivamente, i campioni devono essere raccolti e l'alimentazione deve essere spenta.

② Metodo dell'ipermetropia

- Pulire i campioni e la piattaforma di prova.

- Accendere l'apparecchio e far cadere una quantità adeguata di olio di rifrazione sulla superficie metallica vicino alla piattaforma di test.

- Posizionare la gemma con la superficie curva rivolta verso il basso, in modo che la superficie curva della gemma venga a contatto con la quantità appropriata di olio di rifrazione.

- Posizionare la gemma con una quantità adeguata di olio di rifrazione al centro del tavolo di prova.

- Muovete gli occhi avanti e indietro per osservare il contorno della gemma.

- Muovete gli occhi verso l'alto e verso il basso per osservare i cambiamenti di luce e buio all'interno del contorno della gemma e registrate le letture al confine tra metà luce e metà buio.

- Dopo il test, pulire tempestivamente il campione e il tavolo di prova, recuperare il campione e spegnere l'alimentazione.

(4) Scopo del rifrattometro

Può testare l'indice di rifrazione, la birifrangenza, le proprietà assiali e le proprietà ottiche delle gemme.

(5) Precauzioni

- La gemma deve avere una superficie ben levigata; se la superficie inferiore di una gemma curva è ben levigata, è possibile utilizzare il metodo della sfaccettatura per il test.

- Le gemme organiche e le gemme porose non devono essere analizzate per l'indice di rifrazione con un rifrattometro.

- Pulire il tavolo di prova e la gemma prima di eseguire il test.

- Per ottenere valori accurati dell'indice di rifrazione doppia, è necessario misurare diverse sfaccettature.

- Fare attenzione a distinguere tra l'indice di rifrazione delle gemme e l'indice di rifrazione dell'olio di rifrazione.

- Fare attenzione a proteggere la piattaforma di prova del rifrattometro per evitare graffi da gemme o pinzette che potrebbero compromettere la durata della piattaforma di prova. L'accuratezza dei risultati del test dipende da diversi fattori, come le condizioni di lucidatura della gemma, la quantità di olio di rifrazione utilizzato e la precisione del rifrattometro stesso.

- Dopo il test, eliminare immediatamente ogni residuo di liquido di contatto sulla piattaforma di prova per evitare la corrosione.

4. Filtro polarizzatore

(1) Il principio dei polarizzatori

Quando la luce naturale passa attraverso il polarizzatore inferiore, produce luce polarizzata parallelamente al polarizzatore inferiore. Quando le direzioni di vibrazione dei polarizzatori superiore e inferiore sono parallele, la visione è più luminosa; quando le direzioni di vibrazione sono perpendicolari, la visione è più scura, come mostrato nella Figura 1-60.

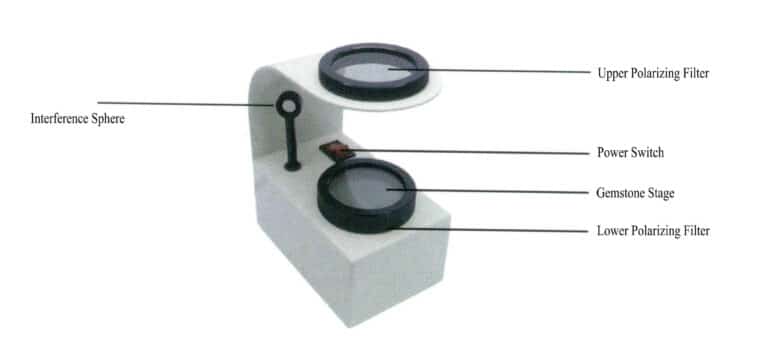

(2) La struttura dei polarizzatori

La struttura principale del polarizzatore comprende il polarizzatore superiore, il polarizzatore inferiore, lo stadio a gemma e la sorgente luminosa, come mostrato nella Figura 1-61.

(3) Come utilizzare un polarizzatore

- Pulire la gemma da analizzare.

- Accendere la sorgente luminosa, ruotare il polarizzatore superiore per rendere perpendicolari la luce polarizzata verticale e orizzontale e osservare il campo visivo dall'alto per individuare il punto più scuro.

- Posizionare la gemma da testare sul palco.

- Ruotare la gemma (palcoscenico) di 360°, osservare i cambiamenti di luminosità della gemma, registrare e concludere i fenomeni osservati con il microscopio polarizzatore, e le conclusioni sono riportate nella Tabella 1-7.

- Proteggere la gemma da testare e spegnere l'alimentazione.

Tabella 1-7 Fenomeni osservati con il microscopio polarizzatore e conclusioni

| Operazione | Fenomeno | Conclusione |

|---|---|---|

| Sotto polarizzatori incrociati, ruotare la gemma di 360°. | Quattro chiari e quattro scuri | Corpo ottico eterogeneo |

| Sotto polarizzatori incrociati, ruotare la gemma di 360°. | Completamente buio/estinzione normale | Corpo ottico omogeneo |

| Rotazione della gemma in luce polarizzata ortogonale a 360° | Completamente luminoso | Aggregato ottico eterogeneo |

(4) Utilizzo del filtro polarizzatore

Utilizzando un filtro polarizzatore per gemme, è possibile verificare le caratteristiche ottiche e le proprietà assiali e osservare il pleocroismo della gemma.

(5) Precauzioni

- Le gemme opache, troppo piccole o con molte crepe o inclusioni non sono adatte al test.

- Durante il test, la gemma deve essere osservata da diverse direzioni per evitare di influenzare le conclusioni.

5. Bilancia elettronica

Il principio dell'utilizzo di una bilancia elettronica per testare la densità relativa delle pietre preziose

(1) Il principio dell'utilizzo di una bilancia elettronica per testare la densità relativa delle gemme è il principio di Archimede.

Densità relativa (d)≈ la massa della gemma in aria / (la massa della gemma in aria - la massa della gemma in acqua).

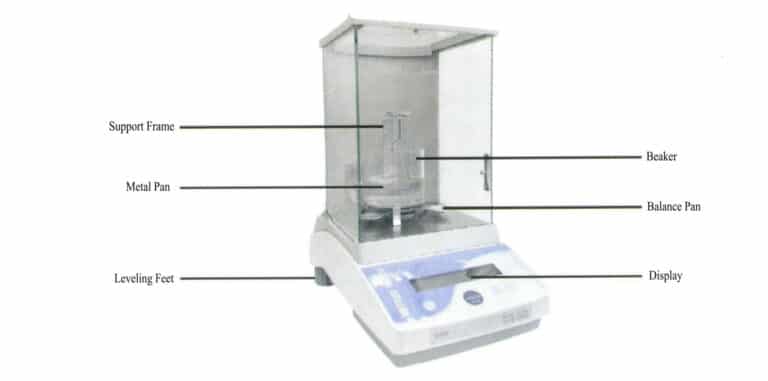

(2) Struttura della bilancia elettronica

La bilancia elettronica è composta da un piatto di pesata, da piedini di livellamento e da un display, come illustrato nella Figura 1-62.

(3) Metodo di utilizzo della bilancia elettronica

① Metodo di misurazione della massa

- Regolare i piedini di livellamento in modo che la bolla della livella sia centrata nell'anello.

- Utilizzare una pinzetta per posizionare la gemma sul piatto della bilancia, attendere che i dati si stabilizzino, quindi leggere e registrare la misura.

- Terminata la pesatura, riporre le gemme e spegnere lo strumento.

② Test della densità relativa con il metodo della pesata in acqua pulita.

- Pulire la gemma da analizzare.

- Accendere la bilancia elettronica e tararla a zero.

- Posizionare la gemma sulla bilancia e registrare la sua massa G空 nell'aria.

- Utilizzare una pinzetta per rimuovere la gemma e regolare la bilancia sullo zero.

- Posizionare delicatamente la gemma nel cestino metallico con una pinzetta, assicurandosi che sia la gemma che il cestino metallico siano completamente immersi nell'acqua, e misurare la massa della gemma in acqua G水.

- Sostituire il valore misurato nella formulaSG≈G空/ (G空 - G水), per ottenere la densità relativa della gemma.

- Estrarre la gemma, asciugarla, conservarla e spegnerla.

(4) Utilizzo dei bilanci elettronici

La bilancia elettronica comunemente usata è in grado di leggere con precisione fino alla quarta cifra decimale e viene utilizzata principalmente per pesare le gemme e determinare la densità relativa.

(5) Precauzioni

- Le gemme porose con molte crepe o troppo piccole (meno di 0,3 ct) non devono essere analizzate per la densità relativa con il metodo della pesata in acqua pulita.

- Le bolle d'aria devono essere eliminate quando il misurino di metallo e la gemma da testare vengono immersi nell'acqua.

- La bilancia elettronica deve essere collocata su una superficie stabile, con porte e finestre chiuse per evitare interferenze.

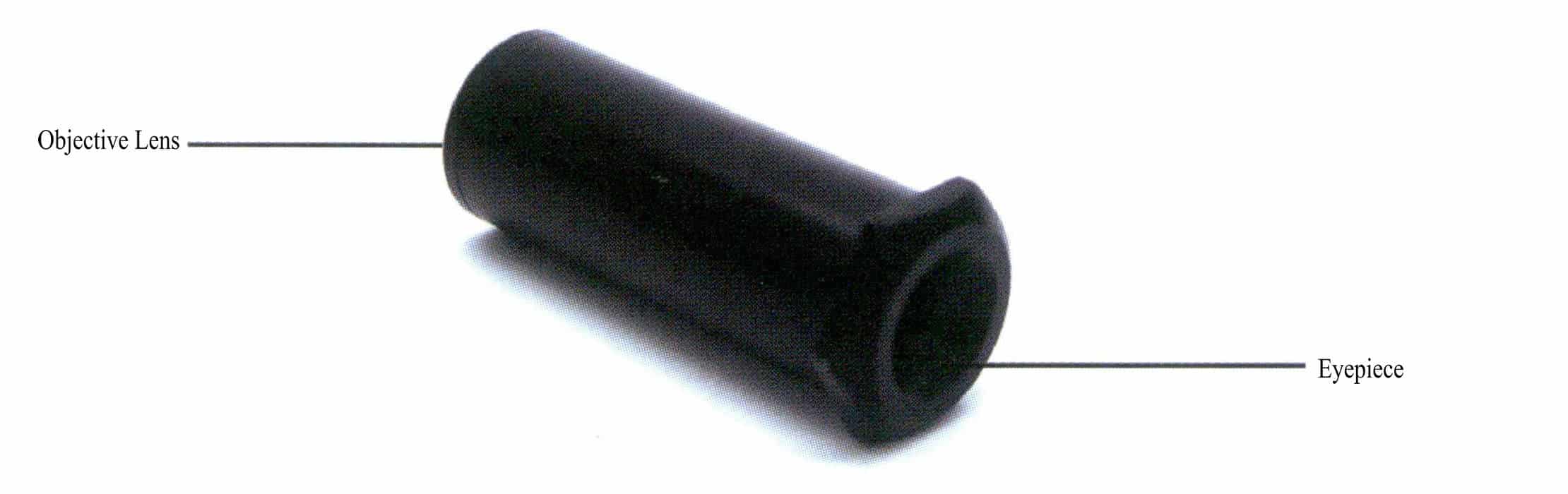

6. Dicroscopio

(1) Il principio del dicroscopio

Quando la luce naturale entra in una gemma eterogenea, si divide in due fasci di luce polarizzata con vibrazioni perpendicolari e diverse direzioni di propagazione. La gemma eterogenea assorbe la luce in modo diverso in base alla direzione di vibrazione, separando questi due tipi di luce, che possono rivelare colori diversi. Solo le gemme eterogenee colorate e trasparenti (permeabili alla luce) possono mostrare il pleocroismo.

(2) La struttura del dicroscopio

Il dicroscopio è composto principalmente da una lente obiettiva, una calcite e un oculare, come mostrato nelle figure 1-63 e 1-64.

(3) Come utilizzare il dicroscopio

- Trasmettere la luce bianca attraverso il campione di gemme.

- Posizionare il dicroscopio vicino alla gemma per assicurarsi che la luce che entra nel dicroscopio sia una luce trasmessa.

- Avvicinate gli occhi al dicroscopio e osservate le differenze di colore nelle due finestre del dicroscopio mentre lo ruotate.

- Registrare e analizzare i risultati.

(4) Uso del dicroscopio

Osservare il pleocroismo della gemma, come illustrato nella Figura 1-65.

(5) Precauzioni

- Solo le gemme colorate e trasparenti possono mostrare il pleocroismo.

- Le osservazioni devono essere effettuate da più direzioni.

- Astenersi dal trarre conclusioni affrettate su gemme con un debole pleocroismo; per la verifica è necessario ricorrere ad altri metodi.

- Evitare di confondere la distribuzione irregolare del colore nelle gemme con il pleocroismo.

7. Lampada fluorescente a raggi ultravioletti

(1) Principio della lampada fluorescente a raggi ultravioletti

La lampada fluorescente a raggi ultravioletti può emettere luce ultravioletta a onde lunghe con una lunghezza d'onda principale di 365 nm e luce ultravioletta a onde corte con una lunghezza d'onda di 253,7 nm, consentendo di osservare le caratteristiche di luminescenza delle gemme alla luce ultravioletta a onde lunghe e corte.

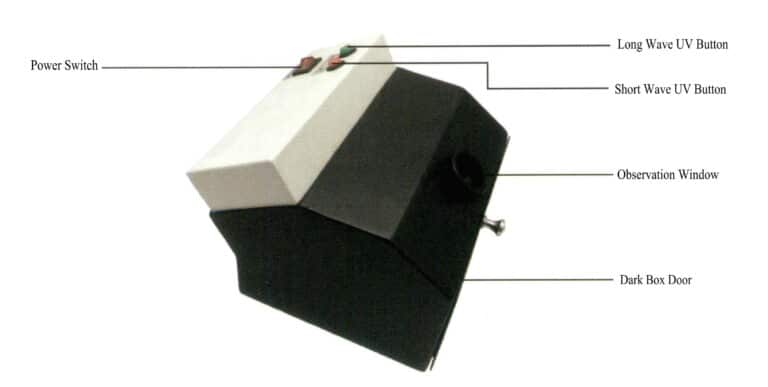

(2) Struttura della lampada fluorescente a raggi ultravioletti

La lampada fluorescente a raggi ultravioletti è costituita principalmente da sorgenti di luce ultravioletta a onde lunghe e a onde corte, da una scatola scura e da un interruttore di alimentazione, come mostrato nella Figura 1-66.

(3) Come utilizzare la lampada fluorescente a raggi ultravioletti

- Pulire la gemma da testare, posizionarla sotto la lampada fluorescente a raggi ultravioletti e chiudere la scatola scura.

- Accendere la sorgente luminosa, selezionare la luce ultravioletta a onde lunghe o corte e osservare le caratteristiche di luminescenza della gemma.

- Registrare i fenomeni, soprattutto l'intensità, il colore e la posizione della fluorescenza.

(4) Utilizzo delle lampade fluorescenti a raggi ultravioletti

L'osservazione delle caratteristiche di luminescenza delle gemme può aiutare a identificare la varietà, l'origine e se sono state trattate o ottimizzate.

(5) Precauzioni

- La luce ultravioletta a onde corte può danneggiare gli occhi e, nei casi più gravi, può portare alla cecità; è necessario evitare la visione diretta delle lampade fluorescenti a raggi ultravioletti.

- La luce ultravioletta a onde corte può causare danni alla pelle; è vietato mettere le mani direttamente sotto la lampada fluorescente ultravioletta durante il funzionamento.

- Occorre fare attenzione a distinguere tra la fluorescenza viola e l'illusione della fluorescenza viola. La fluorescenza viola è la luce emessa dalla gemma, mentre l'illusione della fluorescenza viola è la riflessione della luce ultravioletta da parte della gemma.

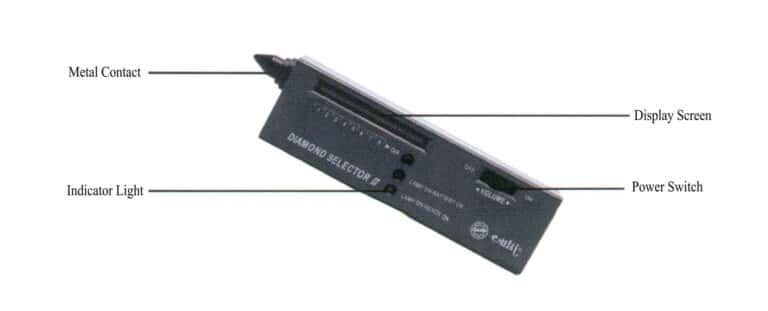

8. Conduttimetro termico a diamante

(1) Principio del conduttivimetro termico a diamante

Il misuratore di conducibilità termica dei diamanti è stato progettato sulla base dell'elevatissima conducibilità termica dei diamanti e serve come strumento per differenziare rapidamente i diamanti da altre pietre simili.

(2) Struttura del conduttimetro termico a diamante

Il misuratore di conducibilità termica a diamante è costituito principalmente da contatti metallici, uno schermo e un interruttore di alimentazione, come mostrato nella Figura 1-67.

(3) Come utilizzare il conduttivimetro termico Diamond

- Pulire e asciugare la gemma da testare e collocarla nella posizione appropriata sulla piastra metallica.

- Accendere l'interruttore del conduttivimetro termico, regolare la modalità appropriata in base alla temperatura ambiente e alle dimensioni della gemma e preriscaldare.

- Impugnare il rilevatore, toccare la piastra metallica con le dita, allinearla ad angolo retto alla gemma di prova, applicare una certa pressione e lo strumento visualizzerà segnali luminosi e sonori per ottenere i risultati del test.

- Quando lo strumento di conducibilità termica emette un segnale acustico nella zona del diamante, il campione in esame può essere un diamante o un carburo di silicio sintetico, che può essere ulteriormente distinto utilizzando una lente di ingrandimento. I diamanti sono omogenei e non presentano immagini dei bordi delle sfaccettature, mentre il carburo di silicio sintetico presenta evidenti immagini dei bordi delle sfaccettature.

(4) Utilizzo dello strumento di conducibilità termica a diamante

Lo strumento di conducibilità termica dei diamanti permette di distinguere rapidamente i diamanti da altre pietre simili.

(5) Precauzioni

- Durante il processo di test, occorre fare attenzione a proteggere i contatti metallici e riporre il coperchio protettivo subito dopo l'uso.

- La batteria deve essere sostituita tempestivamente in caso di bassa potenza per evitare di compromettere i risultati del test.

9. Introduzione ai grandi strumenti

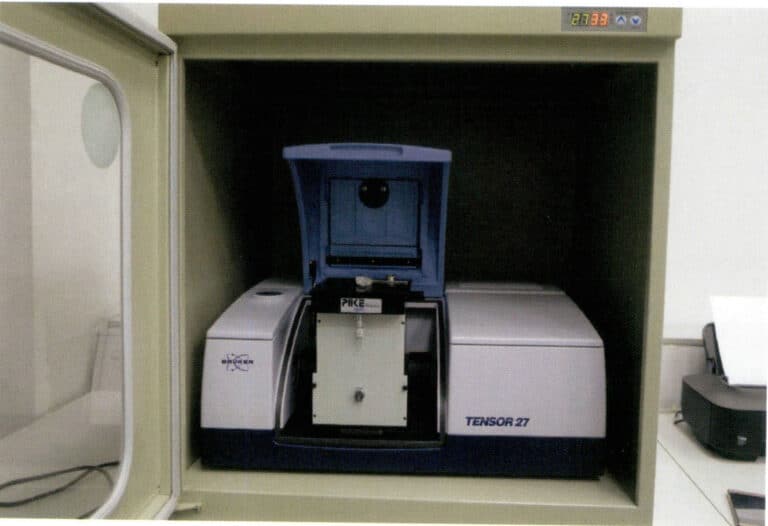

(1) Spettrometro a infrarossi a trasformata di Fourier

Lo spettrometro a infrarossi a trasformata di Fourier è l'uso di onde di luce infrarossa che irradiano il materiale della gemma in modo che il livello di energia di vibrazione del materiale salti, l'assorbimento della luce infrarossa corrispondente e lo spettro risultante, per effettuare l'analisi del materiale dello strumento. I metodi di analisi includono la trasmissione e la riflessione, fornendo test convenienti, accurati e non distruttivi.

In gemmologia, le differenze negli spettri infrarossi possono essere utilizzate per identificare le varietà di gemme. È in grado di rilevare materiali artificiali nelle gemme, identificando così la presenza di trattamenti di riempimento, come la resina epossidica nella giadeite di grado C. Può distinguere tra cristalli naturali e sintetici analizzando le molecole di idrossile e acqua nelle gemme. Può distinguere tra cristalli naturali e sintetici analizzando le molecole di idrossile e acqua nelle gemme. La presenza di atomi di impurità nei diamanti può essere testata per classificare i tipi di diamante, come mostrato nelle Figure 168 e 1-69.

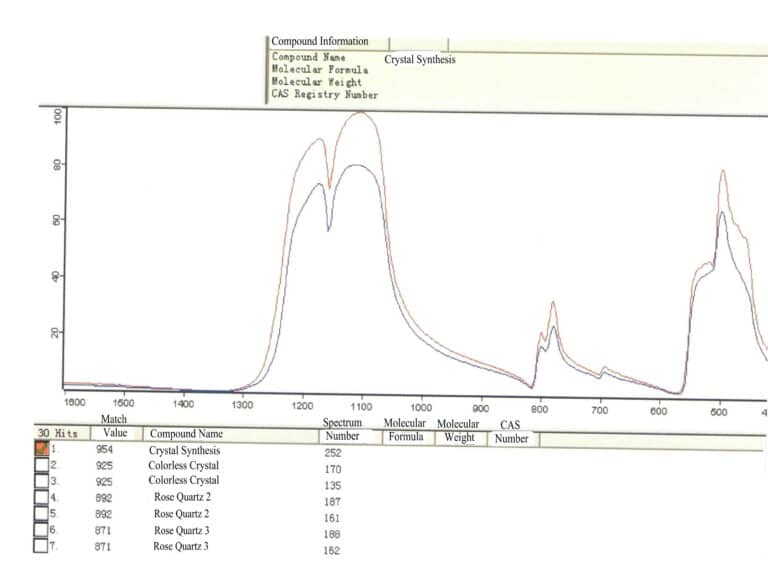

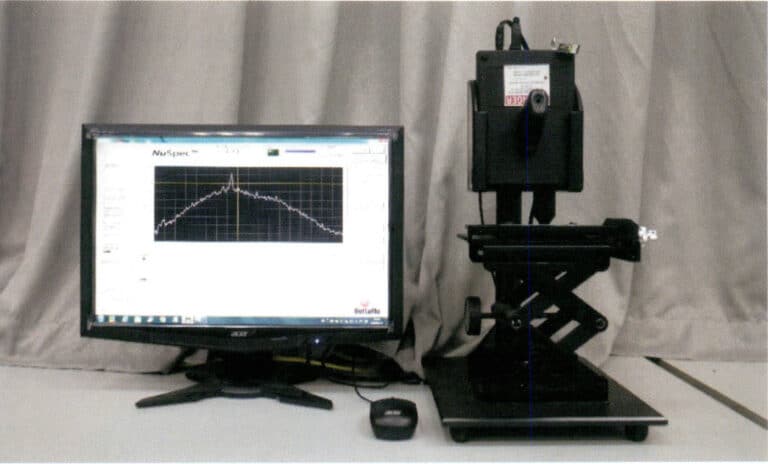

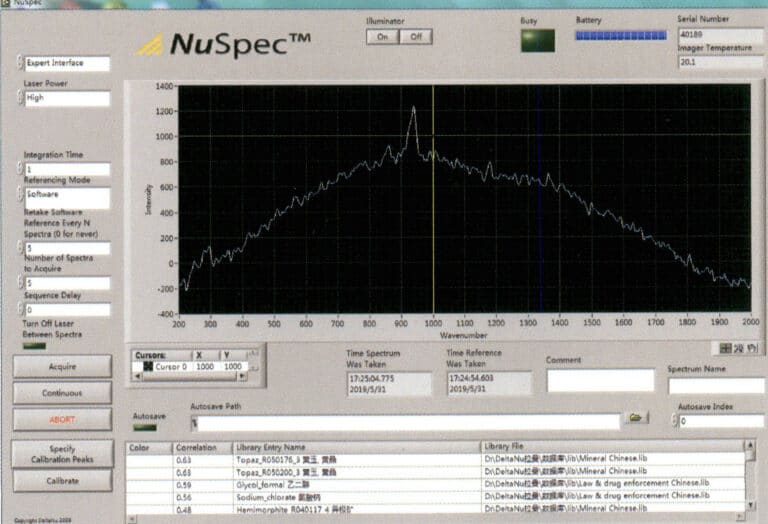

(2) Spettrometro laser Raman

Lo spettrometro laser Raman è uno strumento che analizza i materiali sfruttando la collisione anelastica tra i fotoni laser e le molecole del materiale, producendo spettri di diffusione molecolare. È caratterizzato da un'elevata risoluzione, sensibilità e rapidità di analisi non distruttiva.

La gemmologia è in grado di rilevare la composizione delle inclusioni nelle gemme, in particolare studiando singole inclusioni fluide di dimensioni pari a 1 μm e varie inclusioni minerali solide all'interno della gemma per analizzarne i tipi di genesi. È in grado di rilevare i materiali di riempimento nelle gemme e di distinguere le perle nere tinte (ricche di argento) dalle perle nere coltivate in acqua di mare. Le specie di gemme possono essere identificate in base agli spettri, come mostrato nelle Figure 1-70 e 1-71.

(3) Spettrofotometro ultravioletto-visibile

Lo spettrofotometro UV-visibile è uno strumento che utilizza onde elettromagnetiche ultraviolette-visibili per irradiare i materiali, provocando transizioni elettroniche tra i livelli energetici e producendo spettri di assorbimento per l'analisi dei materiali, come mostrato nella Figura 1-72.

In gemmologia, le gemme possono essere identificate in base alle caratteristiche dei loro spettri di assorbimento. Può individuare le gemme trattate artificialmente, come i diamanti blu naturali e i diamanti blu irradiati; può distinguere tra alcune gemme naturali e gemme sintetiche, come il berillo rosso naturale e il berillo rosso sintetico; può anche studiare i meccanismi di colorazione delle gemme.

(4) Strumento a catodoluminescenza

Lo strumento di catodoluminescenza utilizza un tubo catodico per emettere fasci di elettroni ad alta energia, eccitando la superficie dei materiali gemmologici per renderli luminescenti. Conduce inoltre ricerche sui materiali in base alle caratteristiche di luminescenza.

In gemmologia, i rubini naturali e sintetici, i diamanti naturali e sintetici, la giada naturale e quella trattata possono essere classificati in base alle caratteristiche di luminescenza delle gemme, come mostrato nella Figura 1-73.

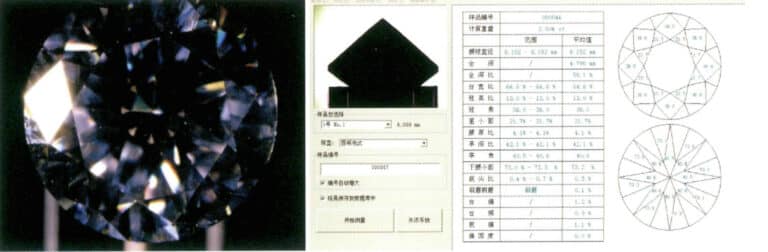

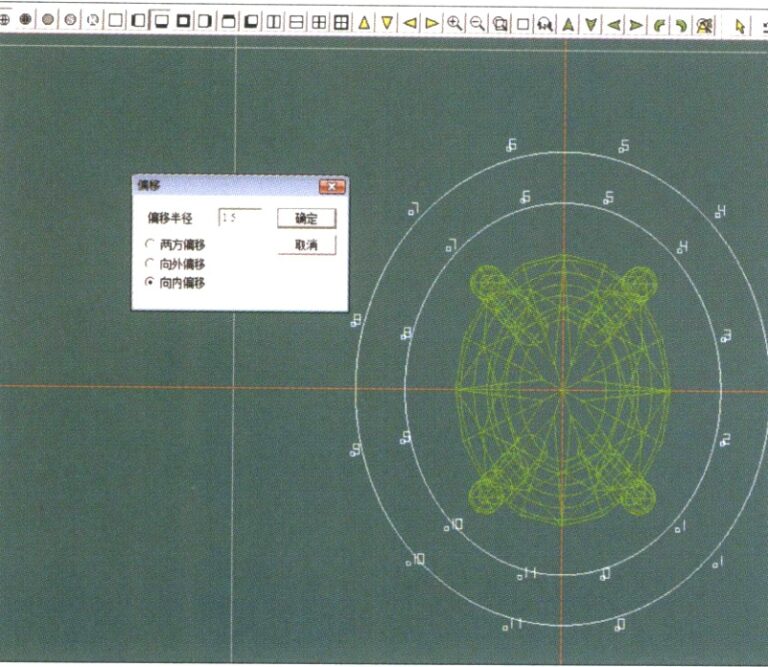

(5) Analizzatore di proporzioni di gemme

L'analizzatore di proporzioni di gemme è uno strumento convenzionale per la misurazione delle proporzioni di gemme, che misura le proporzioni e le principali deviazioni di simmetria delle gemme finite attraverso la relazione tra l'immagine proiettata e la grafica standard e la scala sullo schermo, come mostrato nelle Figure 1-74 e 1-75.

Una risposta

Merci per la qualità dell'informazione