Zusammensetzung der Edelsteine, Eigenschaften, kristallographische Merkmale und Testinstrumente

Geologische Grundlagen der Edelsteine, chemische Zusammensetzung, physikalische Eigenschaften und 9 Prüfgeräte

Einleitung:

Entschlüsseln Sie die Geheimnisse der Edelsteine mit unserem Leitfaden über die Grundlagen der Edelsteinkunde und -verarbeitung. Erforschen Sie die Grundlagen der Edelsteinarten, ihren geologischen Ursprung und ihre chemische Beschaffenheit. Erhalten Sie Einblicke in die physikalischen Eigenschaften, die jeden Edelstein ausmachen, und lernen Sie, wie man sie mit verschiedenen Testinstrumenten identifizieren kann.

Meist zu facettierten Formen verarbeitete Edelsteine

Inhaltsübersicht

Abschnitt I Grundlegende Konzepte der Edelsteine

Edelsteine sind Materialien, die sich durch Schönheit, Dauerhaftigkeit und Seltenheit auszeichnen und zu Schmuck oder Kunsthandwerk verarbeitet werden können, einschließlich natürlicher Edelsteine und synthetischer Edelsteine, die zusammenfassend als Edelsteine (im weiteren Sinne) bezeichnet werden. Die Klassifizierung von Edelsteinen ist in Tabelle 1-1 dargestellt.

Tabelle 1-1 Klassifizierung von Edelsteinen

| Edelsteine | Natürliche Edelsteine | Natürlicher Edelstein |

| Natürliche Jade | ||

| Natürlicher Bio-Edelstein | ||

| Künstlicher Schmuckstein | Synthetischer Edelstein | |

| Künstlich hergestellter Edelstein | ||

| Zusammengesetzter Edelstein | ||

| Rekonstruierter Edelstein |

Natürliche Edelsteine sind von der Natur erzeugte Edelsteine, die sich durch Schönheit, Beständigkeit und Seltenheit auszeichnen, darunter natürliche Edelsteine, natürliche Jade und natürliche organische Edelsteine. Natürliche Edelsteine (im engeren Sinne als Edelsteine bezeichnet) sind mineralische Einkristalle oder Doppelkristalle, wie Diamanten, Saphire (Abbildung 1-1) und Smaragde. Natürliche Jade (Jade) besteht aus mineralischen Aggregaten oder amorphen Substanzen, wie Jadeit, Hetian-Jade und Achat (Abbildung 1-2). Natürliche organische Edelsteine (organische Edelsteine) sind Schmuckmaterialien, die von lebenden Organismen erzeugt werden und teilweise oder vollständig aus organischem Material bestehen, wie Perlen, Korallen und Bernstein (Abbildung 1-3).

Abbildung 1-1 Natürliche Saphirkristalle und das sie umgebende Gestein

Abbildung 1-2 Rohachat

Abbildung 1-3 Rohgelb

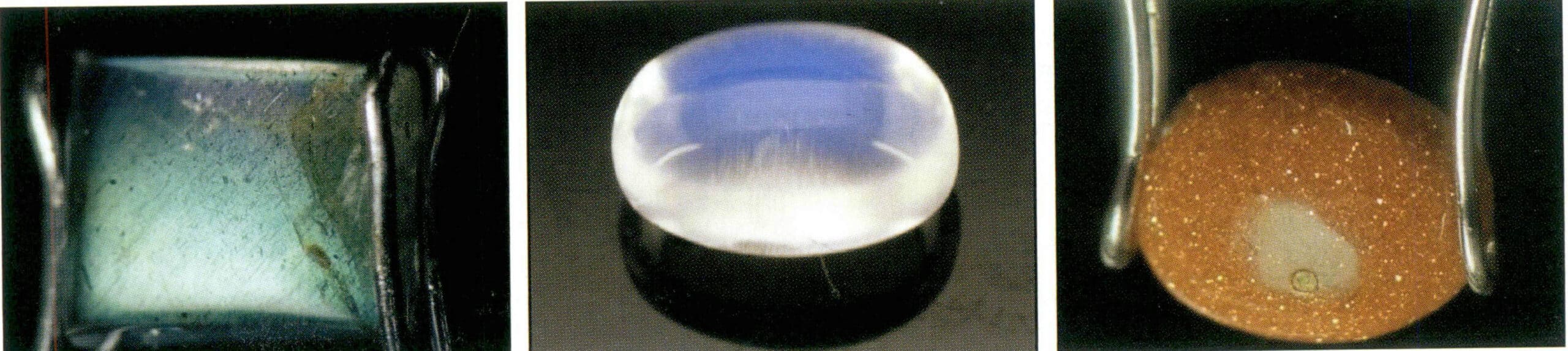

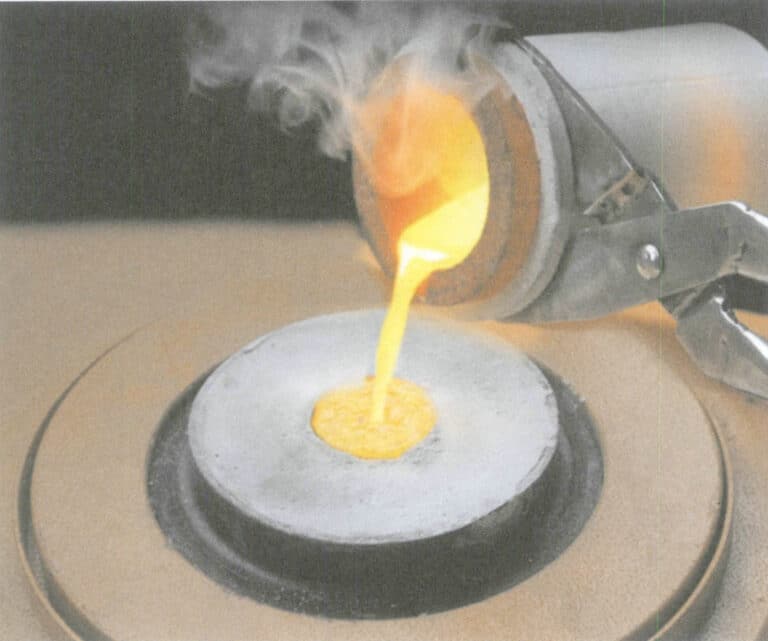

Künstliche Edelsteine beziehen sich auf Materialien (mit Ausnahme von Metallen), die teilweise oder vollständig als Schmuck oder Kunsthandwerk hergestellt werden, einschließlich synthetischer Edelsteine, künstlicher Edelsteine, zusammengesetzter Steine und rekonstruierter Edelsteine. Synthetische Edelsteine sind künstlich hergestellte Materialien, die bekannte Gegenstücke in der Natur haben, mit physikalischen Eigenschaften und chemischen Zusammensetzungen, die mit ihren natürlichen Gegenstücken übereinstimmen, wie z. B. synthetische Rubine, synthetische Smaragde (Abbildung 1-4) und synthetische Kubikzirconia (Abbildung 1-5). Künstlich hergestellte Edelsteine sind Materialien, die künstlich hergestellt werden und keine entsprechenden Gegenstücke haben, wie z. B. synthetisches Strontiumferrit und Glas. Zusammengesetzte Edelsteine sind Materialien, die durch künstliches Zusammenfügen von zwei oder mehr Edelsteinstücken hergestellt werden, um einen Gesamteindruck zu vermitteln, wie z. B. zusammengesetzte Opale (Abbildung 1-6) und Smaragde. Rekonstruierte Edelsteine sind Materialien, die durch künstliches Schmelzen und Sintern von Edelsteinfragmenten oder -trümmern hergestellt werden, um ein Material mit einem Gesamterscheinungsbild zu bilden, wie z. B. rekonstruierter Bernstein und rekonstruierter Türkis.

Abbildung 1-5 Kristallbildung von kubischem Zirkoniumdioxid

Abbildung 1-6 Zusammengebauter Opal

Abschnitt II Die geologischen Grundlagen der Edelsteine

1. Die drei wichtigsten Gesteinsarten und die Edelsteinproduktion

Mineralien sind natürlich vorkommende Elemente oder Verbindungen, die durch geologische Prozesse entstanden sind, eine spezifische chemische Zusammensetzung und innere Struktur aufweisen und unter bestimmten Bedingungen relativ stabil sind. Gesteine sind Ansammlungen von Mineralien oder amorphen Materialien, die durch geologische Prozesse entstanden sind und bestimmte Strukturen und Beschaffenheiten aufweisen. Gesteine lassen sich aufgrund ihres Ursprungs in drei Hauptkategorien einteilen: Eruptivgestein, Sedimentgestein und metamorphes Gestein. Die geologischen Ursprünge der häufigsten Edelsteine sind in Tabelle 1-2 aufgeführt.

Tabelle 1-2 Geologische Ursprünge häufiger Edelsteine

| Gesteinstyp | Name des hergestellten Edelsteins |

|---|---|

| Magmatisches Gestein | Diamanten, Rubine, Saphire, Topas, Spinell, Smaragde, Aquamarin, Granat, Peridot, Kristall, Obsidian usw. |

| Metamorphes Gestein | Jade, Granat, Rubine, Saphire, versteinertes Holz, usw. |

| Sedimentäres Gestein | Opal, Chalcedon, Türkis, Malachit, Achat, etc. |

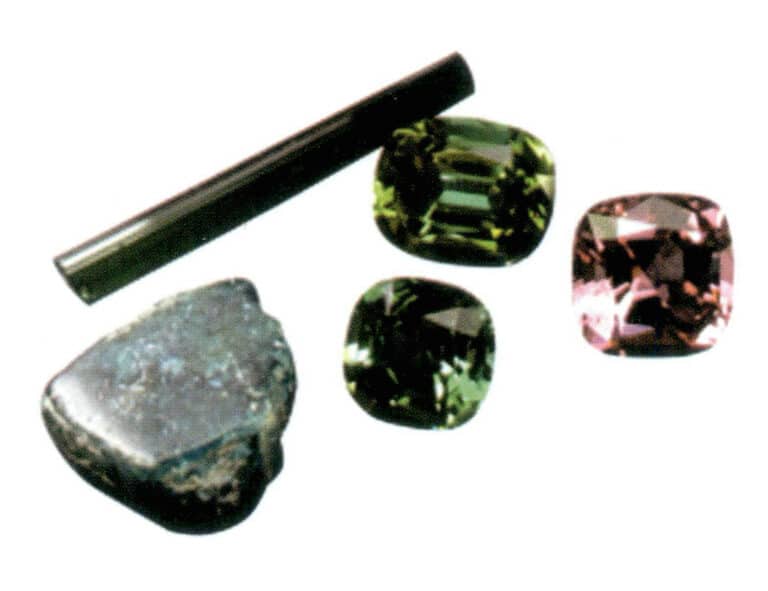

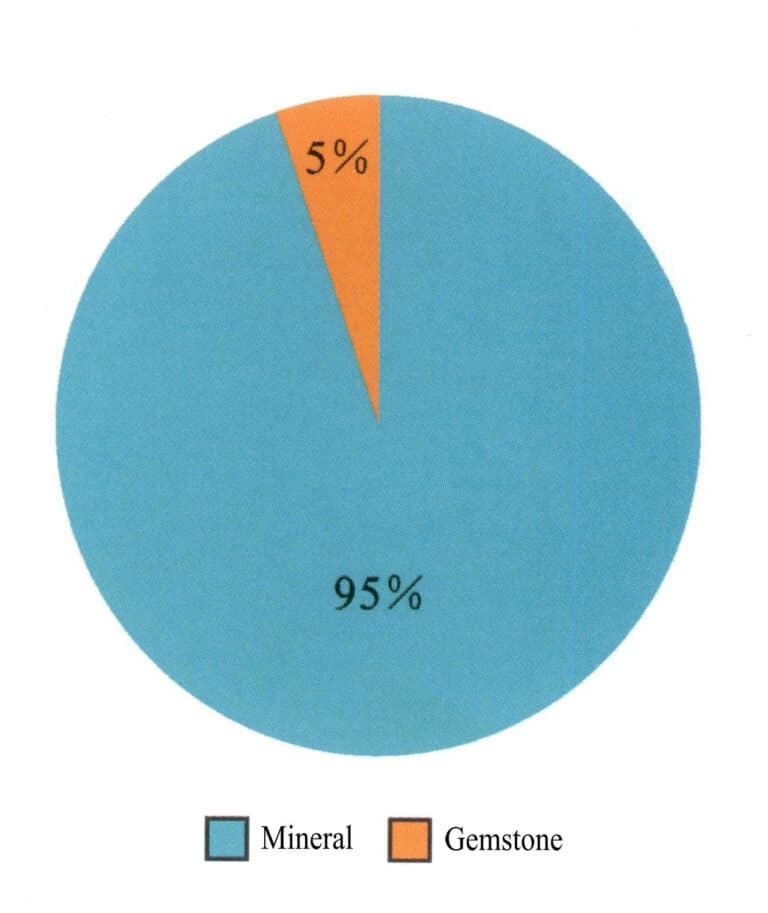

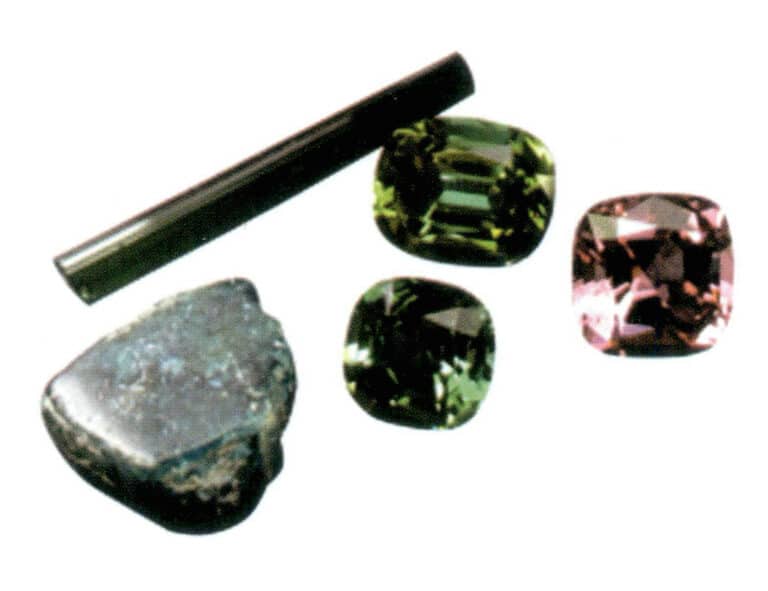

Auf der Erde wurden mehr als 4.000 Mineralienarten entdeckt, aber nur über 200 Arten können als Edelsteine verwendet werden, wie in Abbildung 1-7 dargestellt. Unter ihnen können Mineralien mit schönen, dauerhaften und seltenen Eigenschaften als Edelsteine verwendet werden, während einige Gesteine mit feiner Textur und schönem Aussehen als Jade verwendet werden können (Abbildungen 1-8 bis 1-10). Im Allgemeinen werden Edelsteine hauptsächlich in einer facettierten Form hergestellt, um ihren Glanz und ihr Feuer widerzuspiegeln, während Jade hauptsächlich in einer gebogenen Form hergestellt wird, um ihre Farbe und ihr warmes Aussehen widerzuspiegeln, wie in den Abbildungen 1-11 und 1-12 dargestellt.

Abbildung 1-7 Das proportionale Verhältnis von natürlichen Edelsteinen und Mineralien

Abbildung 1-8 Aquamarin-Kristalle

Abbildung 1-9 Gewöhnliches Gestein (Orthoklas)

Abbildung 1-10 Rohe Serpentine

Abbildung 1-11 Edelsteine, die meist zu facettierten Formen verarbeitet werden

Abbildung 1-12 Jade wird häufig zu gebogenen Formen verarbeitet

2. Gemeinsame Edelsteinproduktionsgebiete

Die fünf wertvollsten Edelsteine der Welt sind Diamanten, Rubine, Saphire, Smaragde und Chrysoberylle. Im Handel werden andere Edelsteine als Diamanten unter dem Begriff Farbedelsteine oder Fancy Stones zusammengefasst.

Russland, Australien, Südafrika, Kongo und Botswana sind die fünf wichtigsten Diamantenfördergebiete der Welt. Die fünf wichtigsten Fördergebiete für Farbedelsteine sind Myanmar, Thailand, Sri Lanka, Madagaskar und Brasilien. Myanmar und Mosambik sind die wichtigsten kommerziellen Quellen für Rubine, während Thailand, Sri Lanka, Vietnam, Afghanistan, Russland, Pakistan, Tansania, Australien, Kambodscha und Madagaskar ebenfalls Rubine produzieren. Zu den Hauptlieferanten von Saphiren gehören Sri Lanka, Thailand, Australien, China, Indien, Kambodscha, Vietnam und die Vereinigten Staaten. Kolumbien und Sambia sind die wichtigsten Herkunftsländer für Smaragde, aber auch Brasilien, Simbabwe, Russland, Indien und Kanada produzieren sie. Die Hauptlieferanten von Katzenaugen und Alexandriten sind Brasilien und Sri Lanka, aber auch Indien, Madagaskar, Simbabwe, Sambia und Myanmar tragen dazu bei.

Hochwertige Jade umfasst Jadeit und Hetian-Jade. Derzeit ist Myanmar mit einem Marktanteil von über 95% die einzige kommerziell nutzbare Quelle für Jadeit, und in den letzten Jahren ist auch Jadeit aus Guatemala auf den Markt gekommen. Es gibt viele Quellen für Hetian-Jade, wobei die wichtigsten inländischen Quellen Xinjiang, Qinghai, Liaoning und Taiwan sind. Gleichzeitig gibt es ausländische Quellen in Russland, Südkorea, Australien, Kanada und Neuseeland.

3. Wichtige Edelsteinhandelsmärkte

Zu den internationalen Hauptmärkten für rohe Edelsteine gehören Madagaskar, Sri Lanka usw., während zu den Sekundärmärkten Thailand, Indien, Kenia und Hongkong (China) gehören. In Thailand gibt es vor allem zwei Edelsteinmärkte in Bangkok und Chanthaburi, wobei sich Bangkok auf Rohsteine und Fertigerzeugnisse konzentriert, während in Chanthaburi zahlreiche Edelsteinverarbeitungsbetriebe angesiedelt sind, die hauptsächlich mit Rohsteinen, Fertigerzeugnissen und Rohstoffen handeln. Der thailändische Edelsteinmarkt bietet eine große Vielfalt; Jaipur in Indien ist ein Verarbeitungs- und Vertriebszentrum für Smaragde, das hauptsächlich mit Rohsmaragden und fertigen Smaragden handelt; Kenia ist ein aufstrebendes Vertriebszentrum für rohe Edelsteine, das sich hauptsächlich auf Edelsteine der mittleren Preisklasse wie Turmalin, Aquamarin, Granat usw. konzentriert; Hongkong, China, handelt hauptsächlich mit Perlenmaterialien der mittleren bis unteren Preisklasse.

Derzeit gibt es auf dem chinesischen Festland keinen spezialisierten Markt für Edelstein-Schleifmaterialien. Im Kreis Haifeng in der Provinz Guangdong gibt es einen Markt für den Handel mit Rohstoffen und Edelsteinverarbeitungsfabriken, die hauptsächlich Edelsteine des unteren Preissegments wie Turmalin, Granat und Kristall verarbeiten.

Abschnitt III Die Kristallographie der Edelsteinminerale

1. Kristalle und amorphe Feststoffe

Als Kristalle bezeichnet man Festkörper mit einer Gitterstruktur, bei der die inneren Teilchen in einem regelmäßigen Muster angeordnet sind und sich im dreidimensionalen Raum periodisch wiederholen, wobei sie äußerlich eine bestimmte geometrische Form bilden, wie z. B. Granat, Smaragd und Kristall. Kristalle haben sechs grundlegende Eigenschaften.

- Selbstbegrenzend: Kristalle können unter bestimmten Bedingungen spontan zu geometrischen Polyedern wachsen, wie in den Abbildungen 1-13 und 1-14 dargestellt.

- Gleichmäßigkeit: Die physikalischen und chemischen Eigenschaften aller Kristallteile sind gleich.

- Symmetrie: Kristalle weisen eine Symmetrie und Regelmäßigkeit in der Anordnung ihrer inneren Teilchen und ihrer äußeren Merkmale auf.

- Anisotropie: Bestimmte physikalische Eigenschaften können mit verschiedenen Richtungen im Kristall variieren, wie z. B. die unterschiedliche Härte.

- Minimale innere Energie: Unter bestimmten Bedingungen haben Kristalle im Vergleich zu amorphen Stoffen, Flüssigkeiten und Gasen der gleichen Zusammensetzung die geringste innere Energie.

- Stabilität: Aufgrund ihrer minimalen inneren Energie haben Kristalle im Vergleich zu amorphen Stoffen, Flüssigkeiten und Gasen derselben Zusammensetzung die höchste Stabilität.

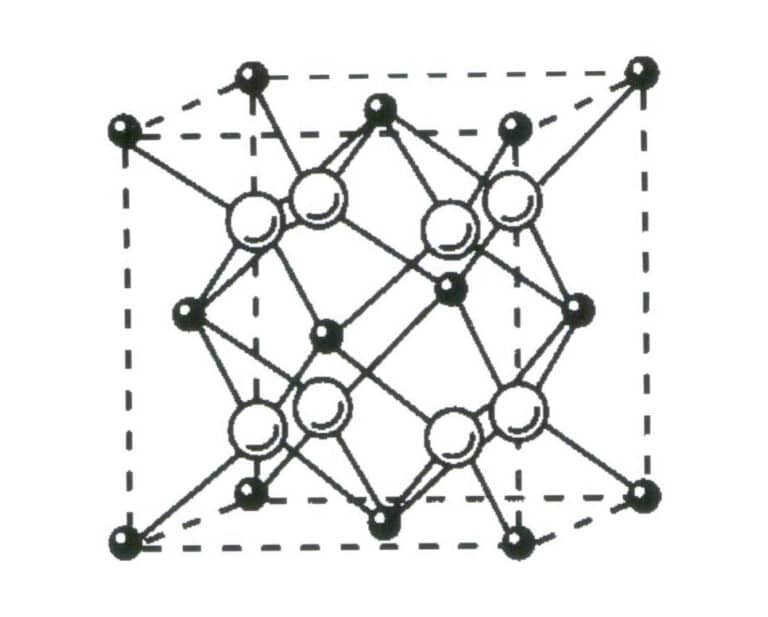

Abbildung 1-13 zeigt die Gitterstruktur von Fluoritkristallen.

Abbildung 1-14 Geometrische Formen von Fluoritkristallen

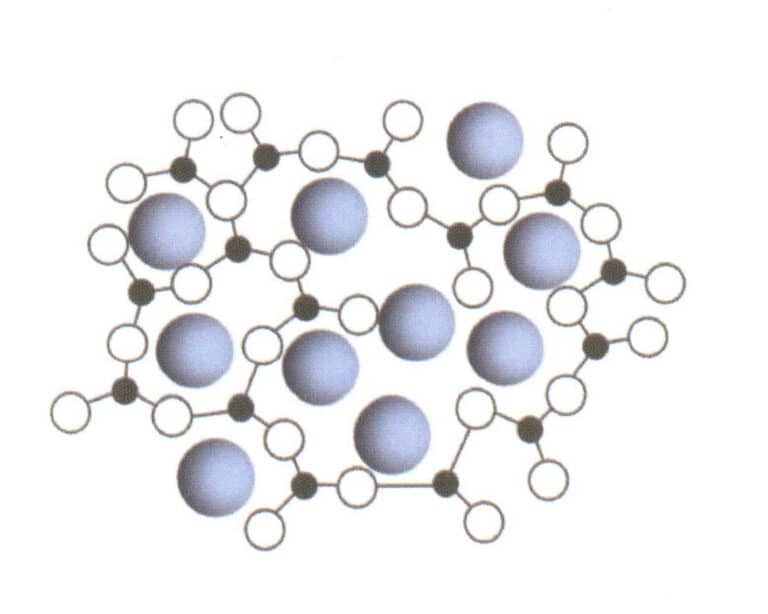

Amorphe Feststoffe (Abbildungen 1-15 und 1-16) sind Feststoffe ohne Gitterstruktur, deren innere Teilchen unregelmäßig angeordnet sind und die daher makroskopisch als unregelmäßige, nicht facettierte geometrische Formen erscheinen.

Abbildung 1-15 zeigt, dass die Struktur amorpher Festkörper keine Gitterstruktur aufweist.

Abbildung 1-16 Opal ohne geometrische Form

2. Klassifizierung von Kristallen

Auf der Grundlage der Merkmale der Kristallsymmetrie können Kristalle in drei große Kristallfamilien und sieben große Kristallsysteme eingeteilt werden, wie in Tabelle 1-3 dargestellt.

Tabelle 1-3 Klassifizierung von Kristallen

| Familie Kristall | System Kristall | Edelstein |

|---|---|---|

| Erweiterte Kristallfamilie | Isometrisches Kristallsystem | Diamant, Granat, Spinell, Fluorit und Sodalith, usw. |

| Intermediäre Kristallfamilie | Sechseckiger Kristall | Apatit, Beryll und Benitoit, etc. |

| Trigonales System | Saphir, Rubin, Turmalin, Quarz und Rhodochrosit, usw. | |

| Tetragonaler Kristall | Zirkon, Rutil, Kassiterit, Skapolith und Idokras, usw. | |

| Low-Level-Quarzfamilie | Orthorhombisch | Olivin, Topas, Zoisit, Iolith, Chrysoberyll, Andalusit, Kornerupin und Danburit, usw. |

| Monoklines System | Jade (harter Jadeit), Diopsid, Nephrit (Tremolit), Malachit, Orthoklas und Spodumen, usw. | |

| Triklines System | Plagioklas, Türkis, Rhodonit und Axinit, usw. |

3. Orientierung und Kristallisationsverhalten von Kristallen

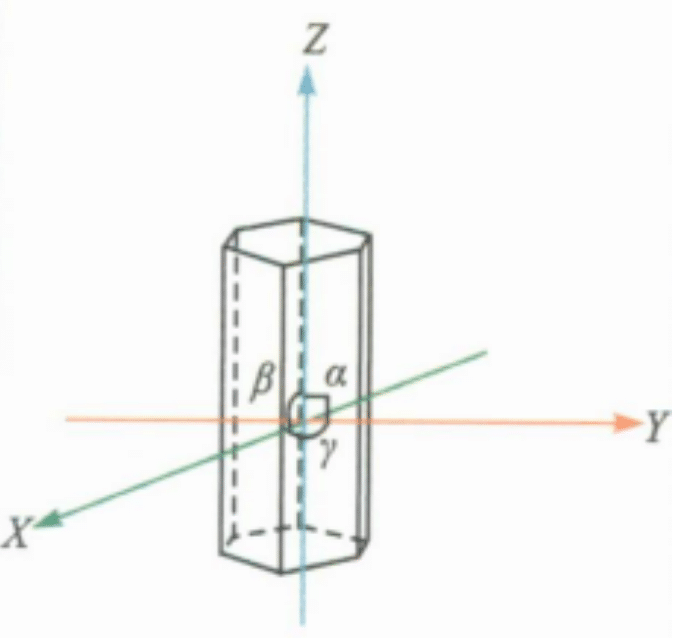

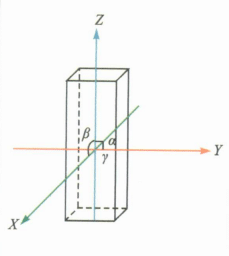

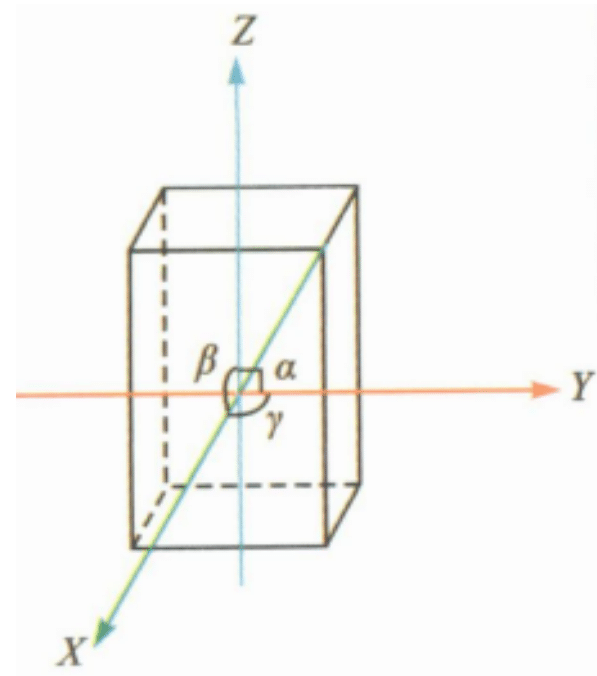

(1) Orientierung der Kristalle und Kristallkonstanten

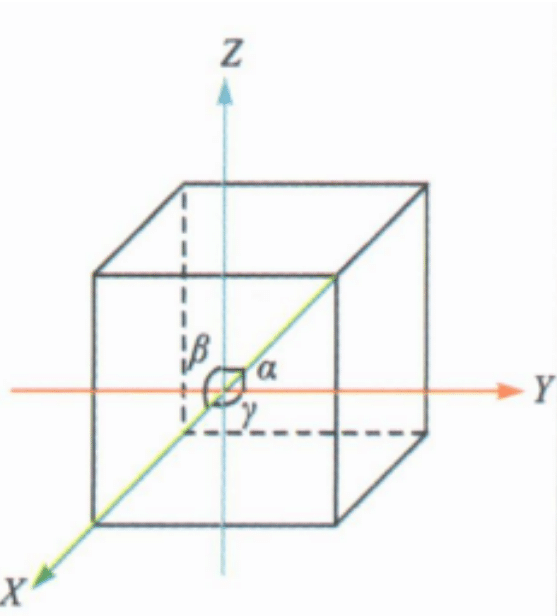

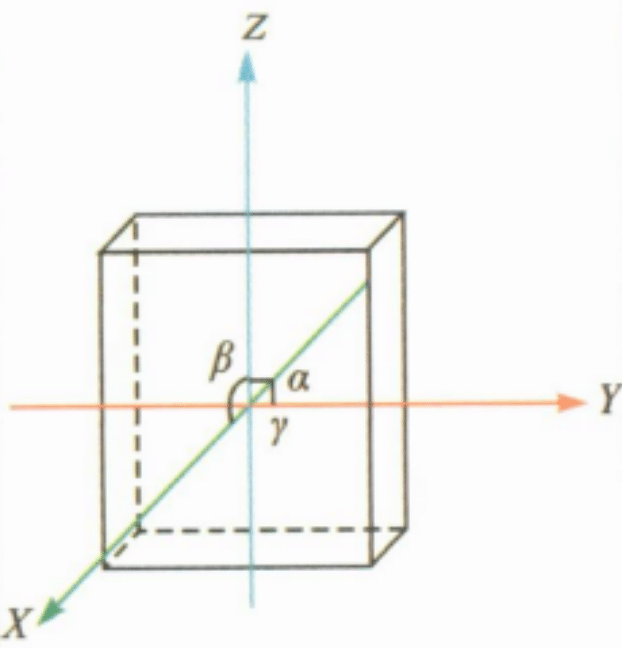

Unter Kristallorientierung versteht man die Bestimmung eines Koordinatensystems innerhalb eines Kristalls, die Auswahl von Koordinatenachsen (auch Kristallachsen genannt) und die Bestimmung des Verhältnisses der Längeneinheiten (Achsenlängen) entlang jeder Kristallachse (Achsenverhältnis). Die Kristallachsen beziehen sich auf drei gerade Linien, die sich im Zentrum des Kristalls schneiden und als X-Achse, Y-Achse und Z-Achse bezeichnet werden (oder durch a-Achse, b-Achse und c-Achse dargestellt werden). Die trigonalen und hexagonalen Kristallsysteme erfordern eine zusätzliche u-Achse, wobei das vordere Ende negativ und das hintere Ende positiv ist.

Der Achsenwinkel bezieht sich auf den Winkel zwischen den positiven Enden der Kristallachsen, dargestellt durch α(YˆZ), β(ZˆX), γ(XˆY); das Achsenverhältnis wird nach den Methoden der geometrischen Kristallographie bestimmt: a: b: c. Das Achsenverhältnis a : b: c und der Achsenwinkel α : β: γ werden gemeinsam als Kristallkonstanten bezeichnet.

(2) Kristallisationsgewohnheiten der Kristalle

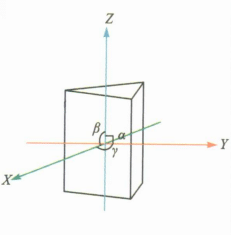

Kristallisationsgewohnheiten beziehen sich auf die Kristallformen, die Edelsteinminerale typischerweise aufweisen, und auf die Proportionen, in denen sich die Kristalle im dreidimensionalen Raum ausbreiten. Die Kristallorientierung der sieben wichtigsten Kristallsysteme und die Kristallisationsgewohnheiten der häufigsten Edelsteinminerale sind in Tabelle 1-4 aufgeführt. Unter idealen Bedingungen können Edelsteinminerale entsprechend der regelmäßigen Anordnung der inneren Teilchen zu idealen Kristallen heranwachsen. In den meisten Fällen jedoch führen geologische Aktivitäten zu instabilen Wachstumsbedingungen für Edelsteinminerale, was dazu führt, dass sie häufig als verzerrte Kristalle wachsen. Mineralaggregate (wie Jade) weisen im Allgemeinen keine regelmäßigen geometrischen Formen auf, sondern erscheinen oft als unregelmäßige Blöcke, wie Jadeit und Achat.

Bei der Gestaltung des Schliffs von Edelsteinen sollte man die Kristallisationsgewohnheiten der Edelsteinkristalle berücksichtigen, um die Qualität so weit wie möglich zu erhalten. Rubine beispielsweise sind oft tonnenförmig oder kurz zylindrisch und werden üblicherweise in ovaler oder tropfenförmiger Form geschliffen; Smaragde und Turmaline sind oft lang zylindrisch und werden üblicherweise in rechteckigem Stufenschliff geschliffen; Granate sind körnige Kristalle und werden daher oft in runder, herzförmiger oder ovaler Form geschliffen.

Tabelle 1-4 Kristallographische Orientierung der sieben wichtigsten Kristallsysteme und der häufigsten Edelsteinminerale

| Die Kristall-Gruppe | System Kristall | Schematische Darstellung der Kristallorientierung | Kristallkonstanten | Beispiele für häufige Edelsteinmineralien | ||

| Kristallisationsgewohnheiten | Edelstein-Mineral-Diagramm | |||||

| Die höhere kristalline Gruppe | Äquiaxiales Kristallsystem |

|

a=b=c; α=β=γ=90° | Spinell | Häufig oktaedrische, oktaedrische und rhombisch-dodekaedrische Aggregate, oktaedrische und kubische Aggregate oder oktaedrische Kontakt-Biokristalle |

|

| Granat | Oft rhombische Dodekaeder, tetragonale Trisoktaeder und die Aggregation der beiden, kann die Kristalloberfläche gesehen werden Wachstum Linien |

|

||||

| Die Kristall-Gruppe | System Kristall | Schematische Darstellung der Kristallorientierung | Kristallkonstanten | Beispiele für häufige Edelsteinmineralien | ||

| Kristallisationsgewohnheiten | Edelstein-Mineral-Diagramm | |||||

| Mittlere Kristallgruppe | Hexagonales Kristallsystem |

|

a=b≠c; α=β=90°, γ=120° | Beryl | Oft in Form von sechseckigen Säulen mit Längslinien oder rechteckigen Vertiefungen an den Seiten der Säulen. |

|

| Dreiteiliges Kristallsystem |

|

a=b≠c; α=β=90°, γ=120° | Korund | Oft säulenförmig, tonnen- oder plattenförmig, sechseckig im Querschnitt, mit Querlinien auf den Seiten der Säulen |

|

|

| Turmalin | Oft säulenförmig, im Querschnitt rund-dreieckig, mit ausgeprägten Längslinien |

|

||||

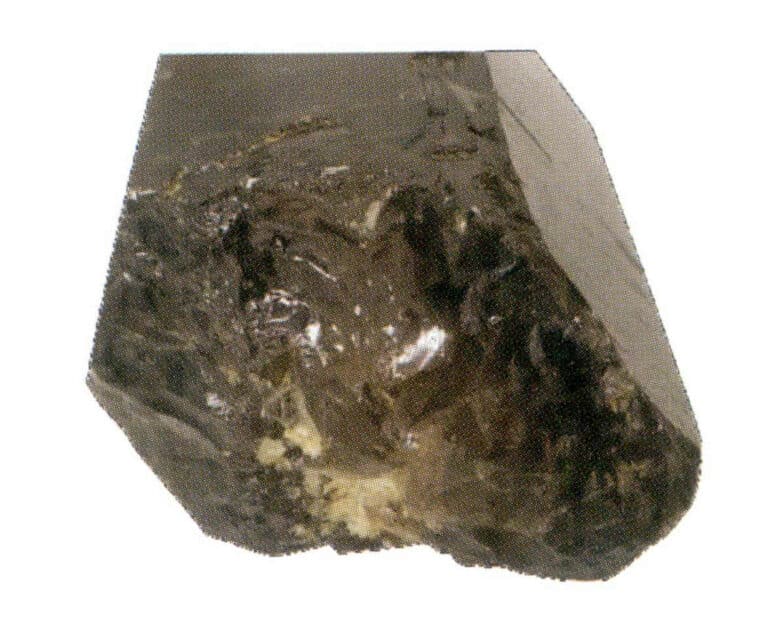

| Kristall | Oft prismatisch, sechseckig oder in Gruppen rhombisch oder dreieckig-bipyramidal, mit auffälligen Querlinien auf den Flächen der Säulen |

|

||||

| Tetragonales Kristallsystem |

|

a=b≠c; α=β=γ=90° | Zirkon | Oft kurze säulenförmige, konische oder säulenförmige und konische Aggregate |

|

|

| Die Kristall-Gruppe | System Kristall | Schematische Darstellung der Kristallorientierung | Kristallkonstanten | Beispiele für häufige Edelsteinmineralien | ||

| Kristallisationsgewohnheiten | Edelstein-Mineral-Diagramm | |||||

| Geringwertige Kristallfamilie | Rhomboedrisches Kristallsystem |

|

a≠b≠c; α=β=γ=90° | Chrysoberyll | Oft plattige, kurze säulenförmige oder quirlförmige Zweikristalle (pseudohexagonale Drillingskristalle), mit Streifenbildung auf der Unterseite |

|

| Peridot | Oft kurz säulenförmig, Längslinien entwickelnd |

|

||||

| Topas | Oft rhomboedrisch: Entwicklung von Längslinien |

|

||||

| Zoisit (Tansanit) | Oft säulenförmig oder plattig-säulenförmig |

|

||||

| Monoklines Kristallsystem |

|

a≠b≠c; a =γ=90°, β≠90° | Liopholit, Turbidit, Jadeit | Oft rhomboedrisch |

|

|

| Triklines Kristallsystem |

|

a≠b≠c; α≠β≠γ≠90° | Türkis, Axinit, Sonnenstein, Kyanit | Parallel bifazial |

|

|

Abschnitt IV Die chemische Zusammensetzung von Edelsteinen

1. Chemische Klassifizierung von Edelsteinen

Edelsteinminerale können aufgrund ihrer chemischen Zusammensetzung in zwei Kategorien eingeteilt werden: Verbindungen und Elemente. Verbindungen können in Oxide und sauerstoffhaltige Salze (wie Silikate, Phosphate und Karbonate) unterteilt werden. Die chemische Zusammensetzung und die Klassifizierung der gängigen Edelsteine sind in Tabelle 1-5 aufgeführt.

Tabelle 1-5 Chemische Zusammensetzung und Klassifizierung der häufigsten Edelsteine

| Kategorie | Edelstein | Chemische Zusammensetzung | ||

|---|---|---|---|---|

| Elementare Kategorie | Diamant | C, kann Spurenelemente wie N, B, H usw. enthalten. | ||

| Zusammengesetzte Kategorie | Kategorie Oxid | Korund (Rubin, Saphir) | Al2O3 kann Spurenelemente wie Fe, Ti, CT, V usw. enthalten. | |

| Chrysoberyll (Katzenauge, Alexandrit, gewöhnlicher Chrysoberyll, usw.) | BeAl2O4 kann Spurenelemente wie Fe, Cr, Ti, usw. enthalten. | |||

| Spinell | MgAl2O4 kann Spurenelemente wie Cr, Fe, Zn usw. enthalten. | |||

| Quarz (Kristall) | SiO2 kann Spurenelemente wie Ti, Fe, Al usw. enthalten (in manchen Büchern werden sie als Silikate eingestuft). | |||

| Arten von Sauerstoffsalzen | Silikat | Beryll (Smaragd, Aquamarin, Morganit, usw.) | Sei3Al2Si6O18 kann Spurenelemente wie Cr, V, Fe, Ti, usw. enthalten. | |

| Turmalin (Beryll) | (Na, K, Ca)(Al, Fe, Li, Mg, Mn)3(Al, Cr, Fe, V)6(BO3)3(Si6O18)(OH, F)4 | |||

| Zirkon | ZrSiO4 kann Spurenelemente wie U, Th, usw. enthalten. | |||

| Granat | A3B2(SiO4)3, A为Ca2+ 、 Mg2+ 、 Fe2+ 、 Mn2+ und so weiter; B为Al3+, 、 Fe3+、 Ti3+ 、 Cr3+, usw. | |||

| Peridot | (Mg,Fe)2[SiO4] | |||

| Topas | Al2SiO4(F,OH)2kann Spurenelemente wie Cr, Li, Be, usw. enthalten. | |||

| Zoisit(Tansanit) | Ca2Al3(SiO4)3(OH) , das Spurenelemente wie V, Cr, Mn usw. enthalten kann. | |||

| Jade | NaAlSi2O6 die Spurenelemente wie Cr, Fe, Ca usw. enthalten können. | |||

| Phosphat | Türkis | CuAl6(PO4)4(OH)8 - 5H2O | ||

| Karbonat | Malachit | Cu2CO3(OH)2 | ||

Die chemische Zusammensetzung von Edelsteinmineralen kann in chemische Hauptbestandteile und chemische Spurenkomponenten unterteilt werden. Chemische Hauptbestandteile halten die Struktur eines Edelsteinminerals aufrecht. Gleichzeitig können die Spurenelemente innerhalb eines kleinen Bereichs variieren, ohne die Hauptstruktur zu verändern, was zu Änderungen der physikalischen Eigenschaften wie Brechungsindex und relativer Dichte führt. Veränderungen bei den Spurenelementen können auch dazu führen, dass Edelsteine unterschiedliche Farben und Farbbänder bilden. Der Hauptbestandteil von Korund ist zum Beispiel Al2O3Wenn Korund keine Spurenelemente enthält, erscheint er farblos; wenn Korund Spuren von Cr3+erscheint er rot (wenn er Edelsteinqualität erreicht, kann er als Rubin bezeichnet werden); wenn Korund Spuren von Fe2+ und Ti4+erscheint er blau (wenn er Edelsteinqualität erreicht, kann er als Saphir bezeichnet werden); wenn Korund Spuren von Fe3+Er erscheint gelb (wenn er Edelsteinqualität erreicht, kann er als gelber Saphir bezeichnet werden). Der Hauptbestandteil eines Berylls ist Be3Al2Si6O18Wenn ein Beryll keine Spurenelemente enthält, erscheint er farblos; wenn ein Beryll Spuren von Cr3+erscheint er grün (wenn er Edelsteinqualität erreicht, kann er als Smaragd bezeichnet werden); wenn ein Beryll Spuren von Fe2+Wenn er blau ist, erscheint er blau (wenn er Edelsteinqualität erreicht, kann er als Aquamarin bezeichnet werden). Edelsteine, deren Farben durch Spurenelemente verursacht werden, werden als "allochromatische Farbedelsteine" bezeichnet, die im Allgemeinen verschiedene Farben aufweisen. Der Hauptbestandteil von Peridot ist zum Beispiel (Mg, Fe)2[SiO4], wobei Fe2+ lässt den Peridot gelb-grün erscheinen. Edelsteine, deren Farben durch Hauptelemente verursacht werden, werden als "idiochromatische Edelsteine" bezeichnet, die im Allgemeinen nur eine einzige Farbvariante aufweisen.

Die chemische Zusammensetzung und Struktur von Edelsteinmineralien kann die Haltbarkeit von Edelsteinen beeinflussen. Im Allgemeinen haben Silikat- und Oxidminerale eine längere Haltbarkeit, wie Granat und Chrysoberyll; Karbonatminerale reagieren leicht mit Säuren und haben daher eine schlechtere Haltbarkeit, wie Malachit, so dass darauf geachtet werden sollte, den Kontakt mit Säuren während der Verarbeitung und Lagerung zu vermeiden. Hydratisierte Edelsteinminerale sollten bei der Verarbeitung vor zu hohen Temperaturen geschützt werden, um Wasserverluste zu vermeiden, wie z. B. Türkis (CuAl6(PO4)4(OH)8-5H2O), das Kristallisationswasser (H2O) und Strukturwasser (OH–). Wenn die Temperatur 100~200℃ erreicht, entweicht Kristallwasser, und wenn die Temperatur 600~1000℃ erreicht, entweicht strukturelles Wasser, was beides die Struktur des Türkis irreversibel schädigen kann. Ähnliche Fälle sind Turmalin(OH–) und Tansanit (OH–).

2. Die Einschlüsse und die Klassifizierung von Edelsteinen

Das Konzept der Edelsteineinschlüsse kann in eine breite und eine enge Definition unterteilt werden. Die enge Definition bezieht sich auf andere mineralische Bestandteile, die während des Wachstums des Edelsteins in Kristalldefekten eingeschlossen werden. Die weite Definition umfasst alle Merkmale, die die Gesamtgleichmäßigkeit von Edelsteinmineralien beeinträchtigen, einschließlich schmaler Einschlüsse und Unterschiede in der Struktur und den physikalischen Eigenschaften der Edelsteine, wie z. B. Farbbänder, Zwillingsbildung und Spaltbarkeit. Edelsteineinschlüsse können nach ihrer Phase und ihrem Entstehungszeitpunkt klassifiziert werden.

(1) Klassifizierung nach Phasen

Edelsteineinschlüsse können je nach ihrer Phase in feste, flüssige und gasförmige Einschlüsse unterteilt werden.

① Feste Einschlüsse

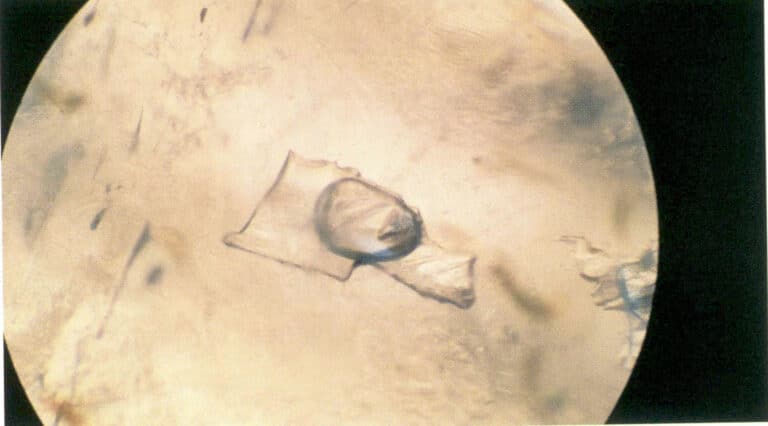

Als feste Einschlüsse werden Einschlüsse bezeichnet, die in fester Form in Edelsteinen vorhanden sind. Feste Einschlüsse können sich vor dem Edelstein oder gleichzeitig mit ihm bilden. Ein Beispiel dafür sind die nadelartigen Rutileinschlüsse in Quarz (Abbildung 1-17).

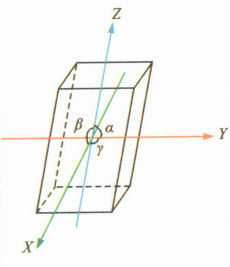

② Flüssige Einschlüsse

Flüssige Einschlüsse bezeichnen Einschlüsse in flüssigem Zustand in Edelsteinen, die hauptsächlich aus Wasser bestehen (Abbildung 1-18).

Abbildung 1-17 Rutilnadelartige Einschlüsse im Kristall

Abbildung 1-18 Flüssige Einschlüsse in Edelsteinen

③ Gasförmige Einschlüsse

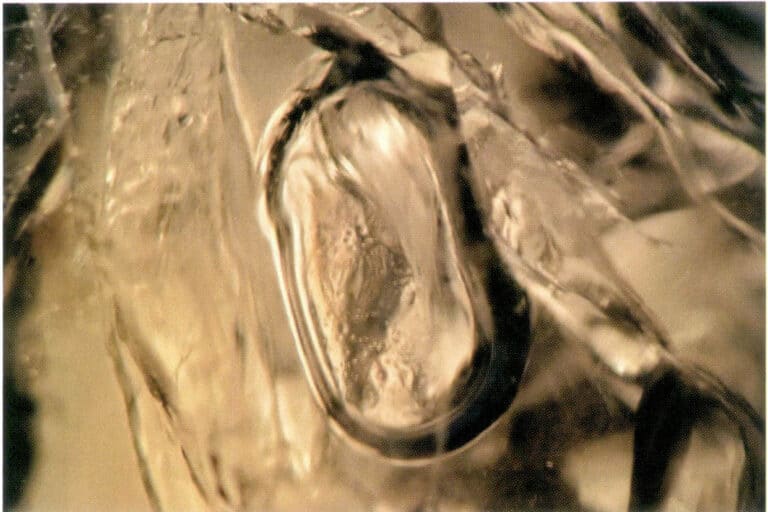

Gasförmige Einschlüsse beziehen sich auf Einschlüsse, die in einem gasförmigen Zustand in Edelsteinen existieren. Blasen sind zum Beispiel häufig in Bernstein und Glas zu finden (Abbildung 1-19).

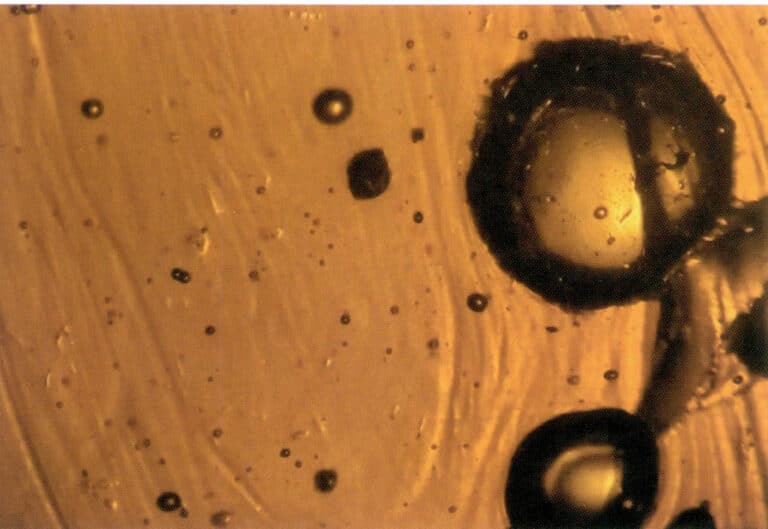

④ Mehrphasige Einschlüsse

Mehrphasige Einschlüsse beziehen sich auf Einschlüsse in Edelsteinen, die in mehreren Phasen vorliegen, darunter fest-flüssig-zwei-Phasen-Einschlüsse, gas-flüssig-zwei-Phasen-Einschlüsse und fest-flüssig-gas-drei-Phasen-Einschlüsse usw. (Abbildungen 1-20 und 1-21).

Abbildung 1-20 Fest-Flüssig-Gas-Drei-Phasen-Einschluss

Abbildung 1-21 Gas-Flüssig-Zweiphaseneinschluss

(2) Klassifiziert nach Entstehungszeit

Edelsteineinschlüsse lassen sich nach ihrem Entstehungszeitpunkt in primäre, syngenetische und epigenetische Einschlüsse einteilen.

① Primäre Einschlüsse

Primäre Einschlüsse sind Einschlüsse, die sich vor der Bildung des Edelsteinkristalls bilden. Diese Einschlüsse sind fest und können aus derselben Substanz wie der Edelstein oder aus einer anderen Substanz bestehen.

② Syngenetische Einschlüsse

Primäre Einschlüsse bilden sich gleichzeitig mit dem Edelsteinkristall, der sich in festem, flüssigem oder gasförmigem Zustand befinden kann.

③ Sekundäre Einschlüsse

Sekundäre oder post-formale Einschlüsse entstehen, nachdem sich der Edelsteinkristall gebildet hat. Die lilienblattförmigen Einschlüsse in Olivin zum Beispiel entstehen unter Spannung.

(3) Übliche Edelsteineinschlüsse

Die Untersuchung von Edelsteineinschlüssen ist eine der besten Methoden zur Identifizierung von Edelsteinsorten, zur Unterscheidung zwischen natürlichen und synthetischen Edelsteinen, zur Feststellung, ob ein Edelstein behandelt wurde, und zur Erforschung der Herkunft von Edelsteinen. So enthalten birmanische Rubine oft reichlich Rutilnadeleinschlüsse; kolumbianische Smaragde weisen häufig Gas-Flüssig-Fest-Drei-Phasen-Einschlüsse auf; Aquamarine können regenartige Einschlüsse aufweisen; Olivin enthält charakteristische lilienblattförmige Einschlüsse; synthetische Rubine aus der Flammenschmelze weisen oft bogenförmige Wachstumslinien, Blasen und Pulver auf; Jadeit kann, wenn er mit Harz behandelt oder gefärbt wurde, Säureätzungsmuster und eine Farbverteilung aufweisen, die an ein Netz erinnert.

Vor der Bearbeitung von Edelsteinen sollte eine umfassende Beobachtung ihrer inneren und äußeren Merkmale durchgeführt werden, wie z. B. die Verteilung von Einschlüssen, Wachstumslinien und Rissen. Generell sollte bei der Positionierung von Edelsteinen darauf geachtet werden, Fehler zu vermeiden und die Ausbeute und Qualität der Edelsteine zu verbessern. In besonderen Fällen ist es bei bestimmten Edelsteinsorten erforderlich, die Einschlüsse zu erhalten, wie z. B. beim Demantoid, bei dem vollständige schwanzförmige Einschlüsse auf der Tafel seinen Wert erheblich steigern. Darüber hinaus werden Edelsteine mit hoher Klarheit häufig als Facettenschliff ausgeführt, während Edelsteine mit geringer Klarheit, geringer Transparenz und ausgeprägten Rissen in der Regel als Cabochons ausgeführt werden.

Abschnitt V Physikalische Eigenschaften von Edelsteinen

1. Mechanische Eigenschaften von Edelsteinen

(1) Spaltung

Spaltung ist die Eigenschaft von Edelsteinmineralen, sich entlang glatter Ebenen in ihrer Kristallstruktur zu spalten, wenn sie einer äußeren Kraft ausgesetzt sind; diese glatten Ebenen werden als Spaltungsebenen bezeichnet. Die Spaltbarkeit von Edelsteinen wird anhand der Glätte der Spaltungsebenen in fünf Stufen eingeteilt: perfekte Spaltung, vollständige Spaltung, mittlere Spaltung, unvollkommene Spaltung und unvollkommene Spaltung.

Perfekte Spaltung ist dadurch gekennzeichnet, dass sich der Edelstein unter äußerer Krafteinwirkung leicht spalten lässt, mit vollständigen und glatten Spaltflächen, wie Glimmer und Graphit (Abbildung 1-22). Vollständige Spaltung bedeutet, dass der Edelstein unter äußerer Krafteinwirkung leicht in Ebenen gespalten werden kann, mit relativ vollständigen und glatten Spaltflächen wie Fluorit und Calcit (Abbildung 1-23).

Abbildung 1-22 Perfekte Spaltung von Glimmer

Abbildung 1-23 Vollständige Spaltung von Calcit

Mäßige Spaltung bedeutet, dass der Edelstein unter äußerer Krafteinwirkung in Ebenen gespalten werden kann, mit spürbaren, aber nicht ausreichend glatten Spaltflächen, wie z. B. bei Feldspat (Abbildung 1-24). Unvollständige Spaltung ist dadurch gekennzeichnet, dass sich der Edelstein unter äußerer Krafteinwirkung nur schwer in Ebenen spalten lässt, wobei nur kleine und ungleichmäßige Spaltflächen, wie z. B. Olivin, intermittierend sichtbar sind. Unvollständige Spaltung oder keine Spaltung bezieht sich auf Edelsteine, die sich unter äußerer Krafteinwirkung nur schwer in Ebenen spalten lassen, wie z. B. Quarz (Abbildung 1-25).

Abbildung 1-24 Mittlere Spaltbarkeit von Feldspat

Abbildung 1-25 Die extrem unvollkommene Spaltung von Quarz

Wenn sich die Spaltbarkeit eines Edelsteins entwickelt, kann er entlang der Spaltrichtung gespalten sein, wie z. B. bei der vollständigen Spaltung des Fluorit-Oktaeders. Beim Polieren können die Spaltrichtungen ständig Spaltungen erzeugen, so dass die Facetten nicht mehr auf Hochglanz poliert werden können. Daher sollte man bei der Schliffgestaltung vermeiden, dass die Tafel und die meisten Facetten des Edelsteins parallel zur Spaltrichtung verlaufen, sondern stattdessen einen kleinen Winkel mit der Spaltfläche bilden, wie bei der Schliffgestaltung von Gelbtopas in den Abbildungen 1-26 und 1-27 gezeigt.

Abbildung 1-26 Das Design der Topas-Arbeitsplatte sollte einen kleinen Winkel mit der Spaltung der unteren Oberfläche bilden

Abbildung 1-27 Rohtopas und seine Endprodukte

(2) Abgang

Unter Spaltung versteht man die Eigenschaft eines Edelsteins, sich entlang seiner spezifischen Strukturebenen zu spalten, wenn er äußeren Kräften ausgesetzt ist. Zu diesen Strukturen gehören Zwillingskristallgrenzen oder bestimmte Einschlüsse. Die Spaltung ist eine inhärente Eigenschaft von Edelsteinen, und die Spaltungsebenen sind im Allgemeinen glatter als die Trennflächen.

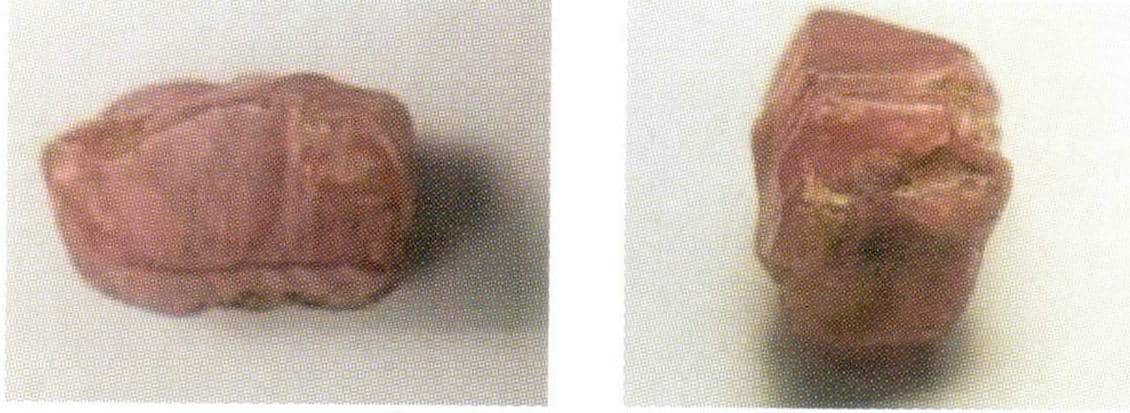

Wenn Edelsteine eine Teilung entwickeln, neigen sie aufgrund ihrer geringeren Transparenz dazu, entlang der Teilungsrichtung zu splittern. Um die Haltbarkeit des Edelsteins zu gewährleisten, sollte er nicht facettiert, sondern gewölbt sein. Zu den häufigen Edelsteinen mit ausgeprägter Schieferung gehören Steine aus der Korundfamilie, wie Rubine (Abbildung 1-28) und Saphire.

(3) Fraktur

Der Bruch ist ein unregelmäßiger Bruch, der in Edelsteinen unter äußerer Krafteinwirkung zufällig auftritt. Zu den üblichen Arten von Brüchen gehören muschelförmige Brüche, stufenförmige Brüche, ungleichmäßige Brüche und gezackte Brüche, wie in den Abbildungen 1-29 bis 1-31 dargestellt. Die meisten Edelsteine weisen muschelartige Brüche auf, z. B. Quarz, Aquamarin und Peridot; die meisten Jadesteine weisen ungleichmäßige Brüche auf, z. B. Jadeit und Nephrit. Bei der Auswahl von Edelsteinmaterialien kann die Art des Bruchs zur groben Unterscheidung zwischen verschiedenen Edelsteinsorten herangezogen werden.

Abbildung 1-28 Die Spaltung von Rubin

Abbildung 1-29 Muschelartiger Bruch von Quarz

Abbildung 1-30 Stufenförmiger Bruch von Quarz

Abbildung 1-31 Der ungleichmäßige Bruch von Kalifeldspat

(4) Gurtzeug

Die Härte eines Edelsteins bezieht sich auf seine Fähigkeit, Druck, Kratzern oder Schleifen zu widerstehen. Die am häufigsten verwendete Methode zur Angabe der Härte von Edelsteinmineralien ist die Mohs-Härteskala. Die Mohshärte ist ein relatives Maß für die Härte, das in zehn Stufen eingeteilt ist, die durch zehn Mineralien als Standards repräsentiert werden, wie in Tabelle 1-6 dargestellt.

Tabelle 1-6 Mohs-Härteskala

| Härtegrad | Standardprobe Mineral | Härtegrad | Standardprobe Mineral |

|---|---|---|---|

| 1 | Talkum | 6 | Orthoklas |

| 2 | Gips | 7 | Quarz |

| 3 | Calcit | 8 | Gelbe Jade |

| 4 | Gelber Stein | 9 | Sapphire |

| 5 | Apatit | 10 | Diamant |

Einige Edelsteinminerale weisen eine unterschiedliche Härte in verschiedenen Richtungen auf, die als Differenzhärte bezeichnet wird. Bei Edelsteinen mit signifikantem Härteunterschied sollte die Richtung des Facettenschliffs entsprechend der Richtung des Härteunterschieds gewählt werden. Zum Beispiel beträgt die Härte von Kyanit in der parallelen Kristallausdehnungsrichtung 4,5 〜5, während die Härte in der senkrechten Kristallausdehnungsrichtung 6,5 〜7 beträgt. Das Tischdesign sollte parallel zur Richtung der größeren Härte sein.

Edelsteinmineralien mit hoher Härte können solche mit geringerer Härte zerkratzen und abschleifen. Daher sollten bei der Bearbeitung härtere Schleifmittel und Werkzeuge gewählt werden, wie Diamantschleifscheiben und Diamantpolierpulver, mit denen die meisten Edelsteine geschliffen und poliert werden können. Da die Luft einen hohen Anteil an Siliziumdioxid (Härte 7) enthält, werden Edelsteine mit einer Härte von mehr als 7 bei der Verwendung nicht so leicht zerkratzt, so dass sie ihren Glanz lange Zeit behalten und eine hohe Haltbarkeit aufweisen. Edelsteine mit einer Härte von weniger als 7 reiben sich beim Tragen mit dem Siliziumdioxid in der Luft, was zu feinen Kratzern auf der Oberfläche führt, die die Helligkeit verringern und einen erheblichen Kantenverschleiß verursachen. Daher werden Edelsteine mit einer Härte über 7 im Allgemeinen in facettierten Formen verarbeitet, um ihren Glanz und ihre Helligkeit zu zeigen, und Edelsteine mit einer Härte unter 7 werden häufig in gebogenen Formen verarbeitet, um die Reibung zwischen den Kanten und der Luft zu verringern und so ihre Lebensdauer zu verlängern. Edelsteinminerale mit einer Härte von weniger als 3 werden in der Regel nicht für die Auswahl als Edelsteinmaterial in Betracht gezogen.

(5) Zähigkeit und Zerbrechlichkeit

Die Zähigkeit eines Edelsteins bezieht sich auf seine Fähigkeit, äußeren Kräften zu widerstehen und zu brechen. Die Eigenschaft, leicht zu zerbrechen, wird als Sprödigkeit bezeichnet. Nephrit und Korund haben zum Beispiel eine hohe Zähigkeit und brechen nicht leicht, wenn sie äußeren Kräften ausgesetzt sind. Smaragde haben eine relativ hohe Sprödigkeit, und um zu verhindern, dass sie beim Einfassen und Tragen leicht brechen, werden sie oft in Smaragdschliffformen verarbeitet.

(6) Dichte und Relative Dichte

Die Masse eines Edelsteins pro Volumeneinheit wird als Dichte bezeichnet. Bei der Edelsteinbestimmung wird hauptsächlich die relative Dichte verwendet. Die relative Dichte ist das Verhältnis zwischen der Masse einer Substanz in Luft und der Masse eines gleichen Volumens Wasser bei 4℃. Die englische Abkürzung lautet SG und ist einheitenlos.

Relative Dichte≈(Masse des Edelsteins in Luft / (Masse des Edelsteins in Luft - Masse des Edelsteins in Wasser))

Bei der Auswahl von Edelsteinmaterialien kann man durch "Wiegen" der Edelsteine ihre relative Dichte grob einschätzen und schnell Edelsteine mit zu hoher oder zu niedriger relativer Dichte aus einem gemischten Stapel auswählen, wie in Abbildung 1-32 dargestellt.

2. Optische Eigenschaften von Edelsteinen

(1) Bei der Edelsteinidentifizierung verwendete Lichtquellen

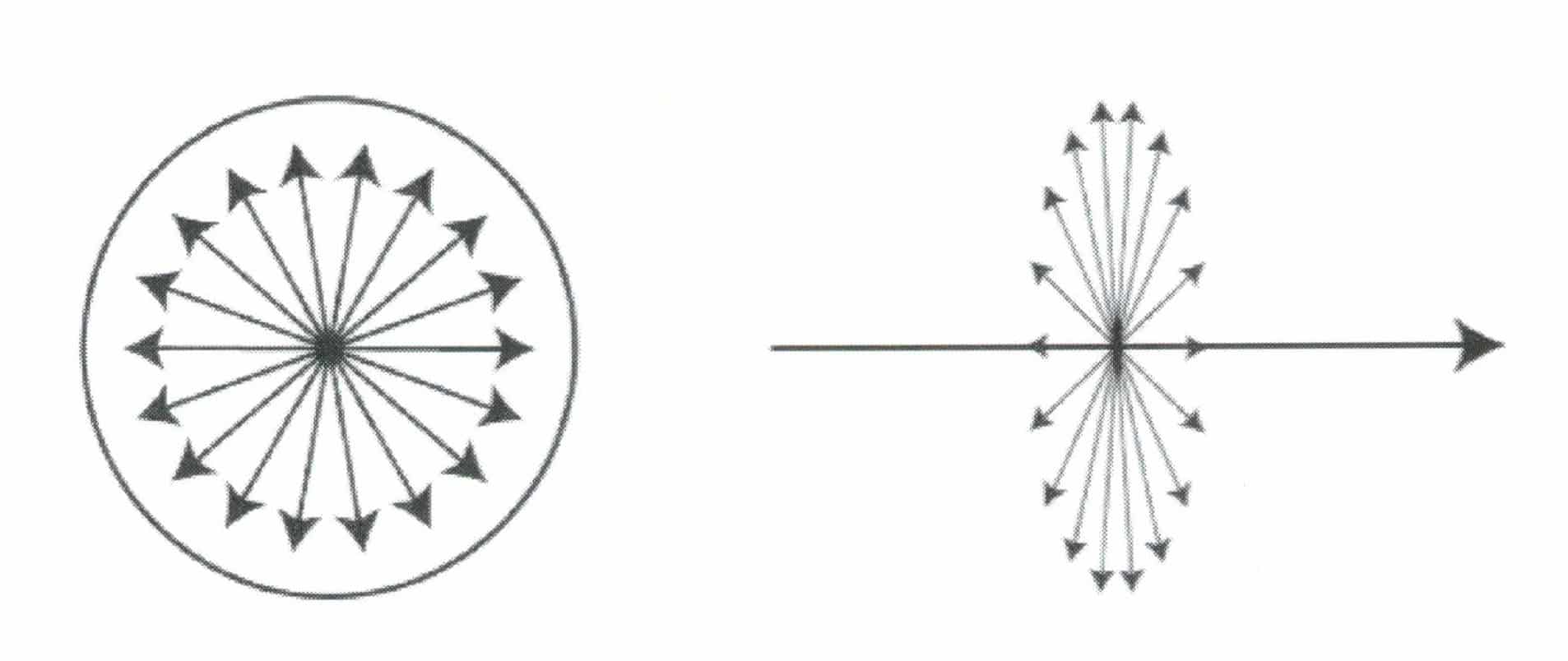

Natürliches Licht bezieht sich auf Licht, das von tatsächlichen Quellen wie Sonnenlicht und künstlicher Beleuchtung ausgeht. Charakteristisch für natürliches Licht ist, dass es in der Ebene senkrecht zur Ausbreitungsrichtung der Lichtwellen in alle Richtungen Lichtschwingungen gleicher Amplitude gibt, wie in Abbildung 1-33 dargestellt.

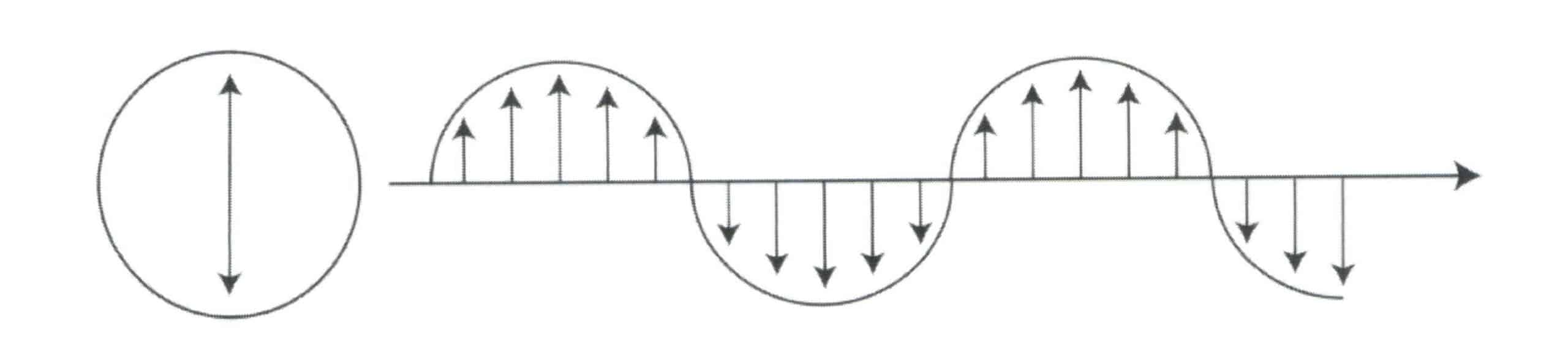

Als polarisiertes Licht bezeichnet man Licht, das in einer festen Richtung schwingt, wobei die Schwingungsrichtung senkrecht zur Ausbreitungsrichtung der Lichtwellen steht. Es wird auch als planar polarisiertes Licht oder polarisiertes Licht bezeichnet, wie in Abbildung 1-34 dargestellt.

Sichtbares Licht bezieht sich auf das Licht im elektromagnetischen Spektrum, das vom menschlichen Auge wahrgenommen werden kann, im Allgemeinen mit Wellenlängen zwischen 380 ~ und 760nm.

(2) Die Farbe der Edelsteine

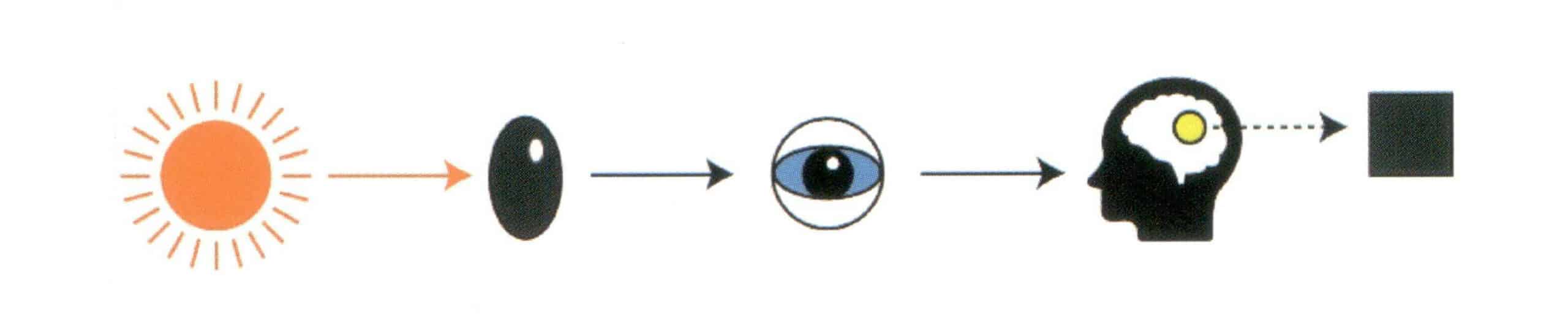

Die Farbe von Edelsteinen ist das Ergebnis der selektiven Absorption bestimmter Wellenlängen des sichtbaren Lichts durch den Edelstein, wobei das verbleibende sichtbare Licht vom menschlichen Auge und Gehirn wahrgenommen wird, wie in Abbildung 1-35 dargestellt.

① Pleochroismus

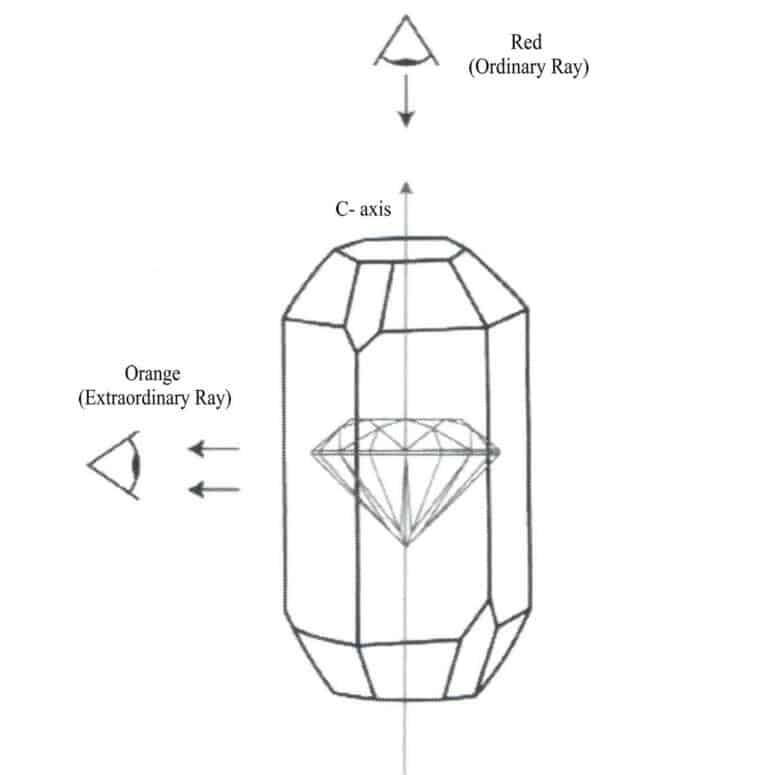

Der Pleochroismus von Edelsteinen bezieht sich auf das Phänomen, dass inhomogene Edelsteine das sichtbare Licht selektiv in verschiedenen Richtungen absorbieren, so dass die Edelsteine aus verschiedenen Blickwinkeln unterschiedliche Farben zeigen. Nur inhomogene, farbige und transparente Edelsteine zeigen Pleochroismus; einachsige Kristalle können Dichroismus zeigen, während zweiachsige Kristalle Trichroismus zeigen können. Im Allgemeinen ist der Pleochroismus entlang der optischen Achse oder in der Ebene der optischen Achse am stärksten ausgeprägt; in der Richtung senkrecht zur optischen Achse tritt kein Pleochroismus auf. Zu den Edelsteinen mit starkem Pleochroismus gehören Tansanit, Iolith und Turmalin.

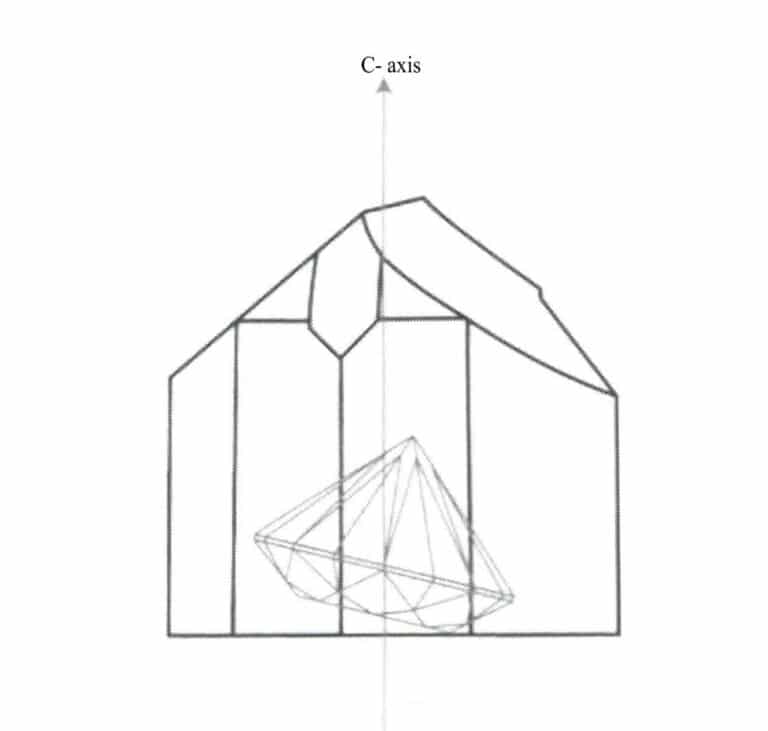

Im Allgemeinen sollte der Edelsteintisch bei der Gestaltung des Schliffs vertikal oder parallel zur optischen Achse ausgerichtet sein, damit der Tisch die beste Farbe zeigt. Wenn beispielsweise bei Rubinen die Farbe entlang der parallelen C-Achse leuchtend rot und entlang der vertikalen C-Achse orangerot erscheint, sollte der Edelsteintisch während des Entwurfs vertikal zur C-Achse ausgerichtet werden, damit man die leuchtend rote Farbe aus der Richtung des Tisches beobachten kann (siehe Abbildung 1-36). Bei dunklerem grünem Turmalin erscheint die Farbe entlang der parallelen c-Achsen-Richtung dunkler und entlang der vertikalen c-Achsen-Richtung heller, so dass der Edelsteintisch während des Entwurfs parallel zur c-Achse ausgerichtet werden sollte, so dass man eine geeignete grüne Farbe aus der Tischrichtung beobachten kann.

② Farbstreifen, Farbflecken, Farbformen

Teile, die einen deutlichen Farbunterschied zum Hauptkörper des Edelsteins aufweisen, können als Farbbänder, Farbflecken, Farbformen usw. bezeichnet werden. Die Farbbänder von Edelsteinen treten oft in Form von Streifen oder Linien in einer bestimmten Richtung auf. Bei der Gestaltung von Edelsteinschliffen sollte man versuchen, ungleichmäßige Farbbänder, Farbformen usw. zu vermeiden, die auf der Edelsteintafel erscheinen, wie in Abbildung 1-37 dargestellt. Rubine und Saphire haben zum Beispiel oft sechseckige Farbbänder, die senkrecht zur c-Achse verlaufen, und im Allgemeinen sollte man beim Entwurf von Edelsteinschliffen versuchen, die Edelsteintabelle parallel zur c-Achse zu gestalten.

(3) Glanz der Edelsteine

Der Glanz von Edelsteinen bezieht sich auf die Fähigkeit der Oberfläche des Edelsteins, Licht zu reflektieren. Wie in den Abbildungen 1-38 bis 1-41 dargestellt, kann der Glanz in metallischen Glanz, submetallischen Glanz, diamantartigen Glanz und Glasglanz unterteilt werden. Zu den besonderen Glanzeffekten von Edelsteinen gehören öliger Glanz, Harzglanz, Seidenglanz und Perlglanz, wie in den Abbildungen 1-42 und 1-43 dargestellt. Bei der gleichen Sorte von Edelsteinen ist die Qualität der Politur einer der wichtigsten Faktoren, die die Stärke des Glanzes beeinflussen; je besser die Politur, desto stärker der Glanz.

Abbildung 1-38 Metallischer Glanz

Abbildung 1-39 Submetallischer Glanz

Abbildung 1-40 Adamantin-Glanz

Abbildung 1-41 Glasglanz

Abbildung 1-42 Harzglanz

Abbildung 1-43 Perlglanz

Copywrite @ Sobling.Jewelry - Hersteller von kundenspezifischem Schmuck, OEM- und ODM-Schmuckfabrik

(4) Besondere optische Effekte

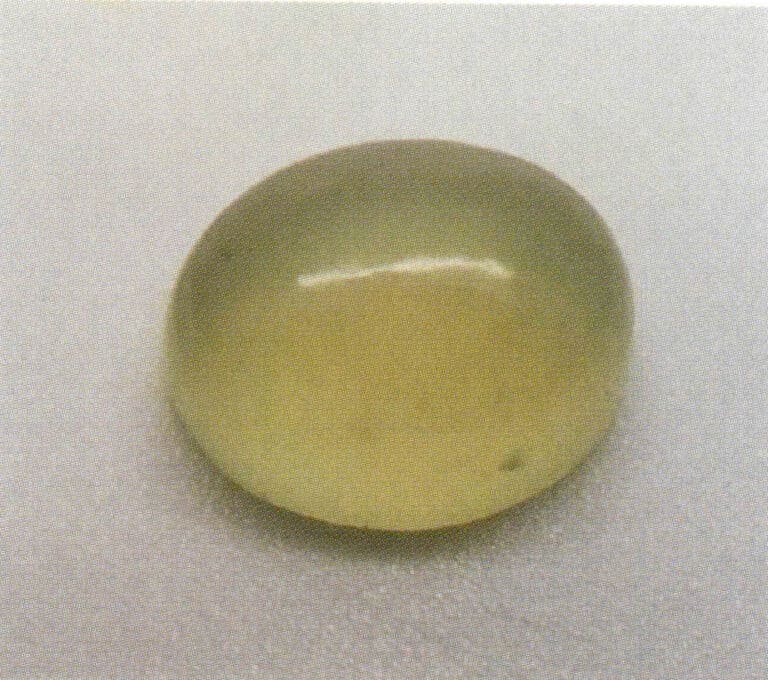

Zu den besonderen optischen Effekten von Edelsteinen gehören vor allem der Katzenaugeneffekt, der Sternenlichteffekt, der Farbspieleffekt und der Farbwechseleffekt sowie Phänomene wie der Halo-Effekt, der Mondlichteffekt und der Sandgold-Effekt. Steine mit besonderen optischen Effekten werden häufig in gebogenen Formen verarbeitet, mit Ausnahme des Farbwechseleffekts.

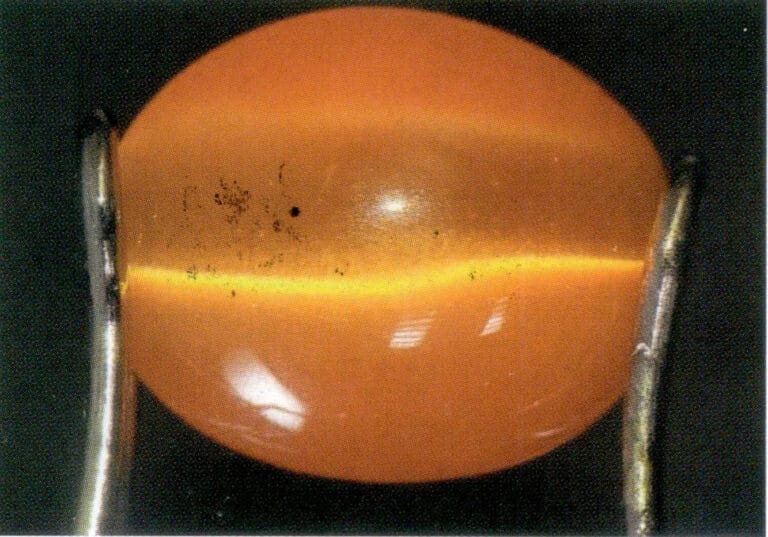

① Katzenaugen-Effekt und Sternenlicht-Effekt

Der Katzenaugeneffekt bezeichnet das Phänomen, dass ein Edelstein mit gewölbter Oberfläche aufgrund der Reflexion und Brechung des Lichts eine helle Linie aufweist, die an ein Katzenauge erinnert. Der Sternlichteffekt bezieht sich auf das Phänomen, dass ein Edelstein mit gewölbter Oberfläche aufgrund der Reflexion und Brechung des Lichts zwei oder mehr helle Linien aufweist, die an funkelndes Sternenlicht erinnern.

Bedingungen, unter denen ein Edelstein den Katzenaugeneffekt oder den Starlight-Effekt aufweisen kann: Erstens muss der Edelstein einen Satz (für den Katzenaugeneffekt) oder mehrere Sätze (für den Sternenlichteffekt) dicht angeordneter, orientierter faseriger, nadelartiger oder röhrenförmiger Einschlüsse oder Strukturen enthalten. Zweitens sollte bei der Gestaltung des Schliffs des Edelsteins die Unterseite des Edelsteins parallel zur Ebene der Einschlüsse verlaufen. Die Höhe des gewölbten Edelsteins sollte dem Brennpunkt des von den Einschlüssen reflektierten Lichts entsprechen, wobei die vom Edelstein erzeugte helle Linie rechtwinklig zur Richtung der Einschlüsse verläuft. Schließlich sollte die gewölbte Oberfläche poliert werden, während die untere Oberfläche im Allgemeinen unbehandelt oder unpoliert bleibt, wie in den Abbildungen 1-44 bis 1-46 dargestellt.

Abbildung 1-45 Katzenauge aus Glas mit einer Reihe von parallel angeordneten faserigen Einschlüssen

Abbildung 1-46, der Katzenaugeneffekt von gläsernen Katzenaugen

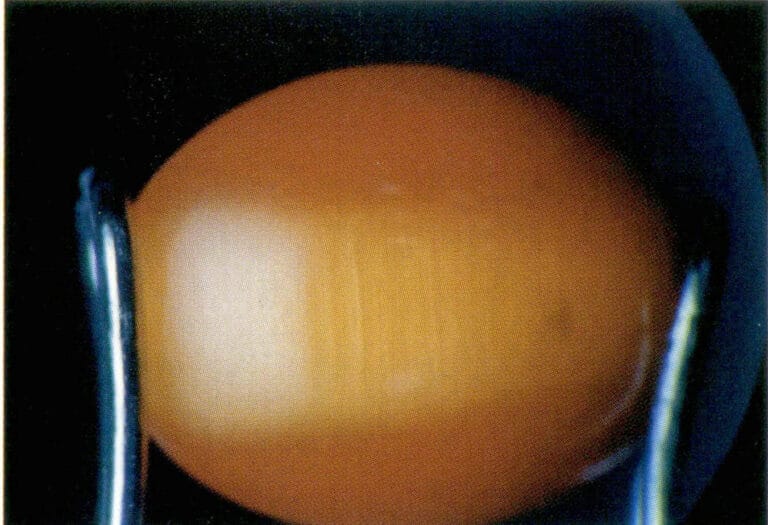

② Farbspiel-Effekt

Der Effekt des Farbspiels bezieht sich auf das Phänomen, dass in ein und demselben Edelstein verschiedene Farbflecken entstehen, die hauptsächlich auf Lichtinterferenz und -beugung zurückzuführen sind, wobei sich die Farben der Flecken mit dem Betrachtungswinkel ändern.

Opal kann das Spiel der Farbeffekt aufweisen, und die untere Oberfläche des Edelsteins sollte parallel zu den meisten der Farbfleckebenen sein. Wählen Sie den Teil mit lebhaften Farben als Zentrum des Edelsteins, der hauptsächlich in einer gebogenen Form gestaltet ist, wie in Abbildung 1-47 gezeigt.

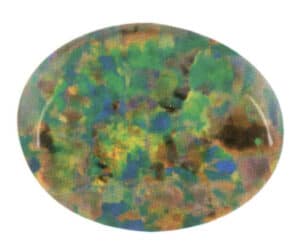

③ Adulareszenz, Mondstein-Effekt, Sonnenstein-Effekt

Die Edelsteine der Feldspatgruppe können verschiedene besondere optische Effekte erzeugen, wie die Adulareszenz des Labradorits, den Mondsteineffekt des Mondsteins und den Sonnensteineffekt des Sonnensteins. Die Adulareszenz von Labradorit bezieht sich auf das Phänomen, dass das Licht zwischen den dünnen Schichten der verzwillingten Labradoritkristalle oder den ausgerichteten plättchen- und nadelartigen Einschlüssen interferiert und sich bricht, wobei Farben wie Rot, Gelb und Blau erscheinen, wenn der Edelstein gedreht wird. Der Mondstein-Effekt des Mondsteins bezieht sich auf das Phänomen der diffusen Reflexion oder Interferenz und Beugung des Lichts zwischen den Schichten aus Kalium- und Natriumfeldspat oder zwischen den Zwillingskristallschichten, wodurch blaue und weiße Farbtöne entstehen, die an Mondlicht erinnern, wenn der Edelstein gedreht wird. Der Sonnenstein-Effekt des Sonnensteins bezieht sich auf das Phänomen, dass sich das Licht zwischen den grob ausgerichteten plättchen- und nadelartigen Einschlüssen bricht und reflektiert, so dass beim Drehen des Edelsteins viele schillernde Reflexe entstehen (siehe Abbildung 1-48).

Die besonderen optischen Effekte der Feldspatgruppe hängen mit der Schichtstruktur der Edelsteine zusammen; daher sollte bei der Gestaltung von Edelsteinen die Unterseite parallel zu ihrer Schichtstruktur verlaufen und in eine gekrümmte Form poliert werden, um die besonderen optischen Effekte besser zur Geltung zu bringen.

(5) Brechung und Brechungsindex von Edelsteinmineralien

An der Grenzfläche treten Reflexions- und Brechungserscheinungen auf, wenn Licht von einem Medium in ein anderes übergeht.

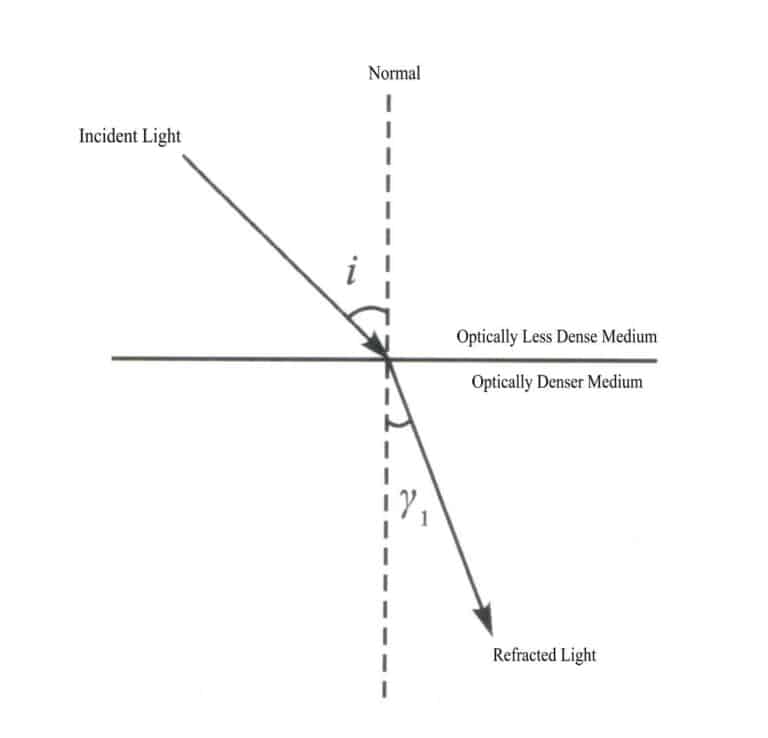

Gesetz der Brechung: Wenn Licht aus einem selteneren Medium (niedrigerer Brechungsindex) unter einem Winkel in ein dichteres Medium (höherer Brechungsindex) eintritt, liegen der gebrochene Strahl, der einfallende Strahl und die Normale in derselben Ebene, wobei der gebrochene Strahl und der einfallende Strahl auf gegenüberliegenden Seiten der Normalen liegen; der Brechungswinkel ist kleiner als der Einfallswinkel, und wenn der Einfallswinkel zunimmt, nimmt auch der Brechungswinkel zu. Wenn Licht aus einem dichteren Medium schräg in ein selteneres Medium eintritt, ist der Brechungswinkel größer als der Einfallswinkel. Wenn der Einfallswinkel zunimmt, nimmt auch der Brechungswinkel zu. Wenn der Lichtstrahl senkrecht auf die Oberfläche des Mediums auftrifft, bleibt die Ausbreitungsrichtung unverändert, und der Lichtweg ist in der Brechung umkehrbar (Abbildung 1-49).

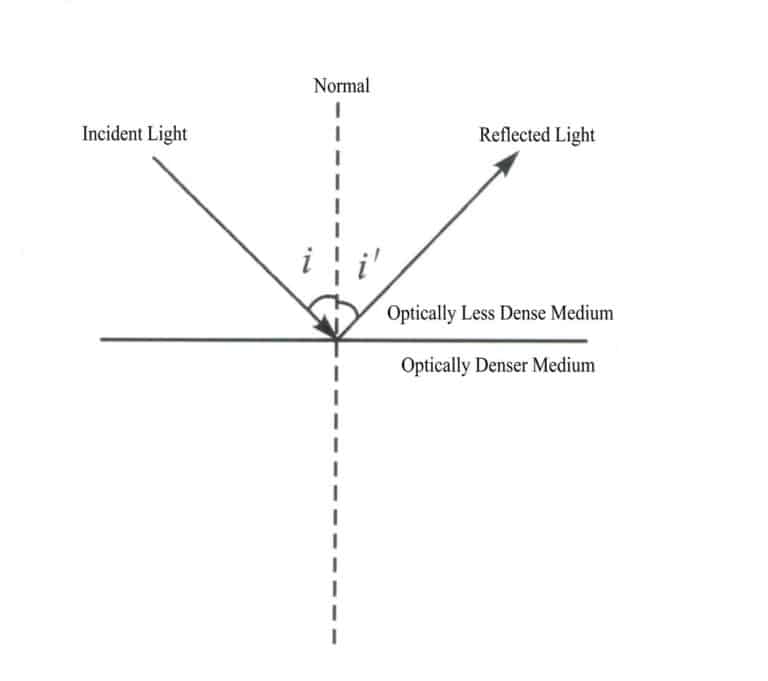

Gesetz der Reflexion: Wenn Licht auf eine Grenze trifft, liegen der reflektierte Strahl, der einfallende Strahl und die Normale in derselben Ebene, wobei der reflektierte Strahl und der einfallende Strahl auf gegenüberliegenden Seiten der Normalen liegen und der Reflexionswinkel gleich dem Einfallswinkel ist (Abbildung 1-50).

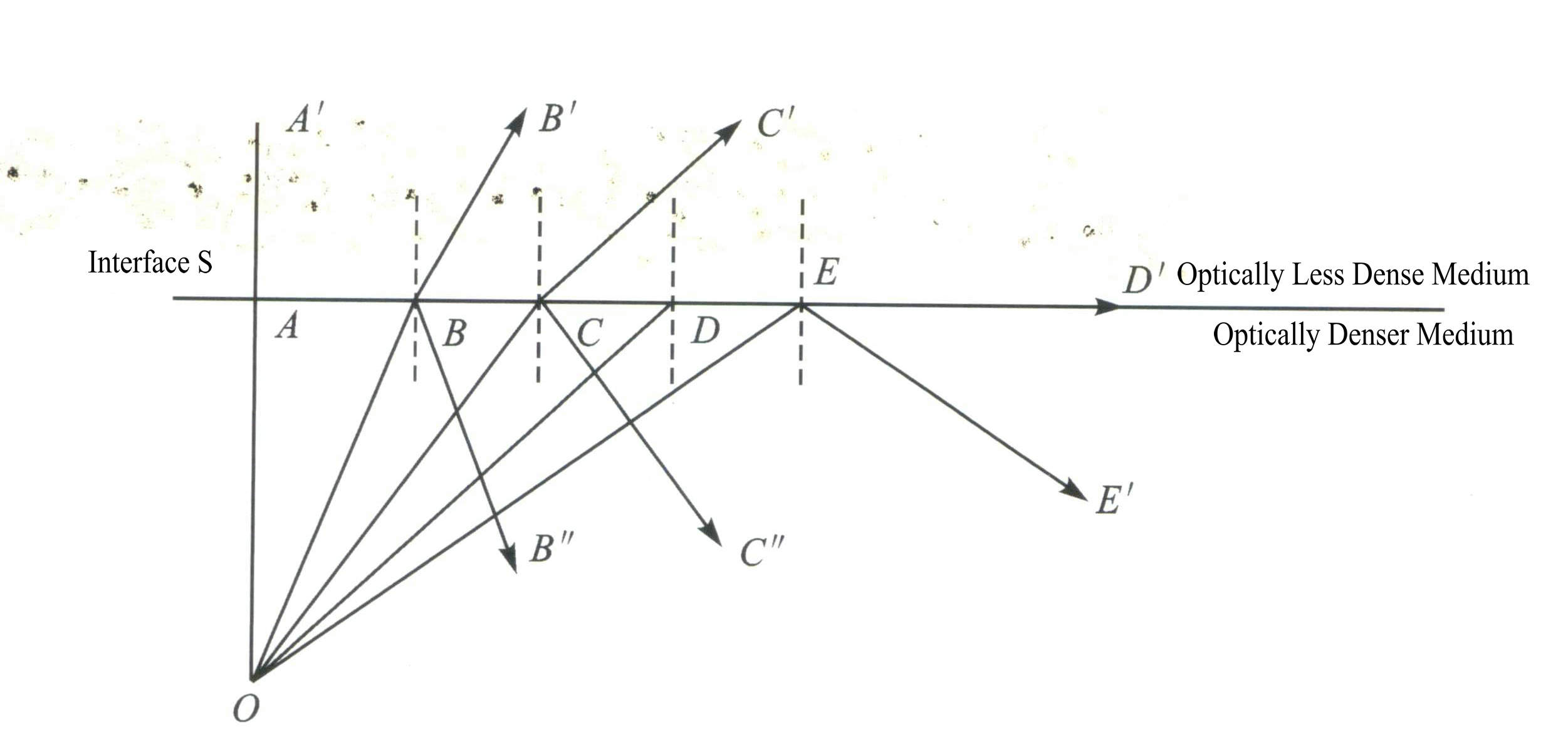

Interne Totalreflexion: Wenn Lichtwellen aus einem dichteren Medium in ein weniger dichtes Medium eintreten, führt eine Vergrößerung des Einfallswinkels dazu, dass das einfallende Licht nicht mehr gebrochen, sondern vollständig in das dichtere Medium zurückreflektiert wird. Dieses Phänomen wird als interne Totalreflexion bezeichnet, und der entsprechende Einfallswinkel wird als kritischer Winkel für die Totalreflexion bezeichnet, wie in Abbildung 1-51 dargestellt.

Der Brechungsindex des weniger dichten Mediums sei n1, der Brechungsindex des dichteren Mediums ist n2 (n2 > n1), und der kritische Winkel für die Totalreflexion ist ɸ, sinɸ=n1/n2.

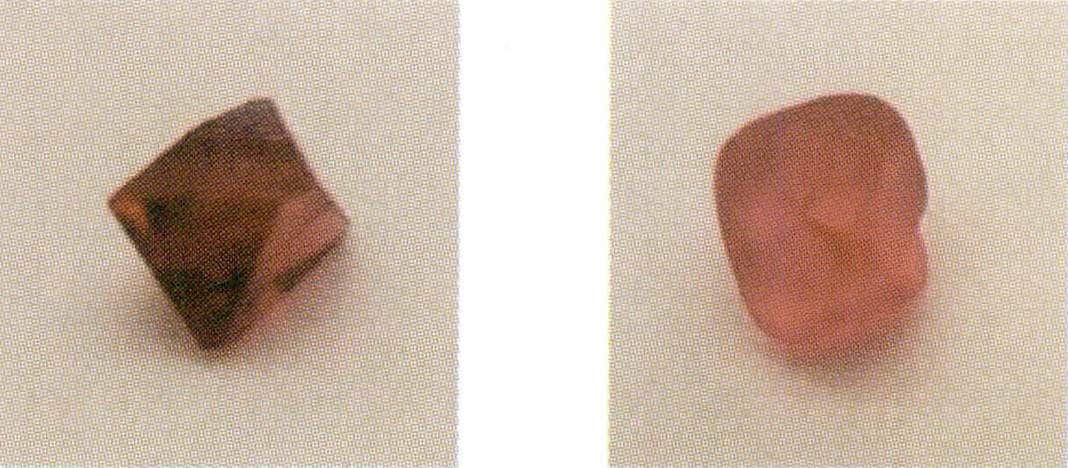

Die Doppelbrechung ist der Unterschied zwischen dem maximalen und minimalen Brechungsindex heterogener Edelsteine. Bei Edelsteinen mit hoher Doppelbrechung sollte der Schliff so gestaltet werden, dass die Tafel senkrecht zur optischen Achse steht. Bei Betrachtung entlang der optischen Achse weist der Edelstein keine Doppelbrechung auf, so dass es nicht zu auffälligen Geisterbildern an den Facettenkanten kommt, die das Aussehen des Edelsteins beeinträchtigen könnten (siehe Abbildungen 1-52 und 1-53).

Abbildung 1-52 Olivin-Rohstein (links) und sein Endprodukt (rechts)

Abbildung 1-53 Facettierte Doppelbrechung von Olivin 6. Dispersion von Edelsteinmineralien

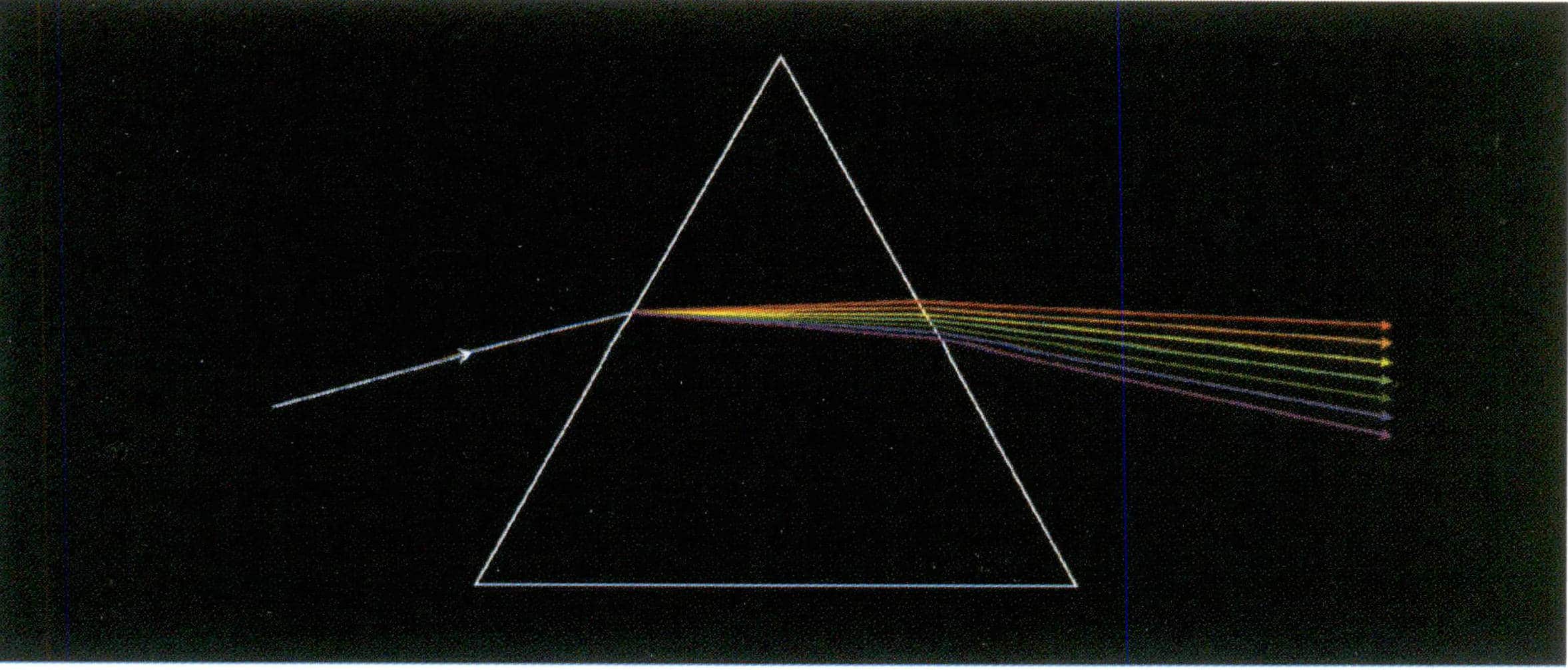

(6) Dispersion von Edelsteinmineralien

Das Phänomen, dass weißes Licht beim Durchgang durch ein Material in verschiedene Wellenlängen farbigen Lichts zerlegt wird, wird als Dispersion bezeichnet. Beispielsweise wird ein weißer Lichtstrahl aufgrund unterschiedlicher Brechungsindizes in die einzelnen Farben zerlegt, wie in Abbildung 1-54 dargestellt. Zu den Edelsteinen mit hoher Dispersion gehören Spessartin 0,027, Zirkon 0,039, Diamant 0,044, Sphen 0,051, Demantoid 0,057 und kubischer Zirkon 0,065.

Edelsteine mit hohen Brechungsindizes und Dispersionswerten, wie Rubine, Granate und Olivine, werden oft im Brillantschliff geschliffen, um ihre Helligkeit und ihr Feuer zu betonen. Edelsteine mit einem niedrigeren Brechungsindex oder Dispersionswert werden häufig im Stufenschliff geschliffen, um die Farbe des Edelsteins hervorzuheben, z. B. Smaragde und Aquamarine.

(7) Andere physikalische Eigenschaften von Edelsteinen

① Wärmeleitfähigkeit

Unter Wärmeleitfähigkeit versteht man die Fähigkeit eines Materials, Wärme zu leiten. Metalle haben die stärkste Wärmeleitfähigkeit, gefolgt von Kristallen, während amorphe Materialien die schlechteste Wärmeleitfähigkeit haben. So hat beispielsweise Gold eine hohe Wärmeleitfähigkeit und fühlt sich bei Berührung kühl an, während Kunststoff eine schlechte Wärmeleitfähigkeit hat und sich bei Berührung warm anfühlt. Unter den Edelsteinkristallen haben Diamanten die beste Wärmeleitfähigkeit; daher wurde ein Wärmeleitfähigkeitsmessgerät erfunden, um Diamanten von anderen ähnlichen Edelsteinen zu unterscheiden.

② Elektrische Leitfähigkeit

Unter elektrischer Leitfähigkeit versteht man die Fähigkeit eines Materials, elektrische Ladung zu leiten. Im Allgemeinen haben Metalle eine höhere elektrische Leitfähigkeit als Nicht-Metalle. Unter den gängigen Edelsteinen sind natürliche blaue Diamanten Halbleiter, während bestrahlte blaue Diamanten keinen Strom leiten, was die Identifizierung erleichtern kann. Gleichzeitig können Halbleiter zur Entwicklung elektronischer Komponenten verwendet werden, wie z. B. Diamanten des Typs IIb, die als Halbleiter verwendet werden können.

③ Piezoelektrizität

Unter Piezoelektrizität versteht man die Eigenschaft eines Materials, bei Einwirkung einer äußeren Kraft eine elektrische Ladung zu erzeugen. Mineralien mit piezoelektrischen Eigenschaften können in der Funktechnik und der Quarzelektronik eingesetzt werden, z. B. Quarzkristalle.

④ Thermoelektrizität

Unter Thermoelektrizität versteht man die Eigenschaft eines Materials, bei Erwärmung eine elektrische Ladung zu erzeugen. Zum Beispiel hat Turmalin thermoelektrische Eigenschaften.

⑤ Elektrostatik

Elektrostatik bezieht sich auf die Eigenschaft eines Materials, bei Reibung statische elektrische Ladung zu erzeugen. Zum Beispiel haben Bernstein und Kunststoff elektrostatische Eigenschaften.

⑥ Magnetismus

Das Vorhandensein von Metallelementen wie Eisen, Kobalt und Nickel in Edelsteinmineralien verursacht hauptsächlich Magnetismus. So kann beispielsweise eine erhebliche Menge an Magnetiteinschlüssen in Labradorit bei der Identifizierung helfen.

Abschnitt VI Edelsteinprüfgeräte

1. Edelstein 10x Lupe

(1) Aufbau der Edelsteinlupe 10x

Die üblicherweise verwendete 10fache Edelsteinlupe ist eine Dreikomponentenlinse, die aus drei Teilen besteht: einer oberen und einer unteren konkav-konvexen Linse und einer mittleren bikonvexen Linse, wie in Abbildung 1-55 dargestellt.

Abbildung 1-55 Das physische Objekt der Edelsteinlupe 10x und ihr optischer Aufbau

(2) Verwendung der 10x-Lupe für Edelsteine

- Reinigen Sie das Exemplar.

- Halten Sie die Lupe nahe an Ihre Augen und halten Sie beide Augen offen, damit Sie nicht schon nach kurzer Zeit ermüden.

- Nehmen Sie die Probe mit einer Edelsteinpinzette auf und lehnen Sie sie gegen die Hand, die die Lupe hält, und beobachten Sie sie in einem Abstand von etwa 2,5 cm davon.

- Betrachten Sie zunächst die äußeren und inneren Merkmale des Edelsteins als Ganzes und konzentrieren Sie sich dann auf spezifische Beobachtungen.

(3) Die Verwendung einer 10fachen Lupe für Edelsteine

Mit einer 10-fachen Lupe lassen sich innere und äußere Merkmale von Edelsteinen wie die Verteilung von Einschlüssen, Farbstreifen, Wachstumslinien, Spaltbarkeit und Verarbeitungsqualität beobachten.

(4) Vorsichtsmaßnahmen

- Die Probe muss vor der Verwendung gereinigt werden, damit Oberflächenflecken und Staub nicht mit Oberflächenmerkmalen verwechselt werden.

- Die Betrachtung der Probe aus mehreren Blickwinkeln ist notwendig, um verschiedene Phänomene umfassend zu beobachten.

- Bei der Verwendung einer Edelsteinlupe ist es wichtig, die "drei Stützen" zu erreichen: Ellbogen auf dem Tisch, Hände zusammen und die Hand, die die Lupe an der Wange hält, um maximale Stabilität zu gewährleisten.

- Glaslinsen haben eine relativ geringe Härte und sollten nach Gebrauch sofort eingezogen und mit einer Schutzhülle versehen werden.

2. Edelsteinmikroskop

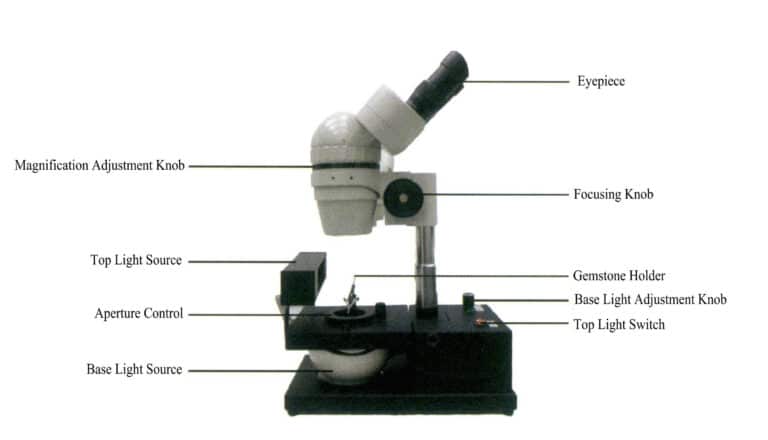

(1) Aufbau des Edelsteinmikroskops (Abbildung 1-56)

Optisches System: umfasst Okularsystem, Objektivsystem, Zoomsystem usw.

Beleuchtungssystem: umfasst eine untere Lichtquelle, eine obere Lichtquelle, einen Netzschalter, einen Knopf zur Einstellung der Lichtstärke usw.

Mechanisches System: umfasst Halterung, Sockel, Einstellknopf für die Brennweite, Blendenverschluss, Edelsteinhalter usw.

(2) Verfahren zur Verwendung eines Edelsteinmikroskops

- Reinigen Sie die Probe und legen Sie sie auf die Edelsteinklammer.

- Stellen Sie das Objektiv in die unterste Position und schalten Sie das Beleuchtungslicht des Mikroskops ein.

- Stellen Sie das Okular entsprechend dem Augenabstand ein; das Sichtfeld wird zu einem vollständigen Kreis, was anzeigt, dass die Einstellung abgeschlossen ist.

- Stellen Sie zunächst die Brennweite so ein, dass das Sichtfeld des Okulars mit fester Fokussierung klar ist, dann stellen Sie die Brennweite des Okulars mit variabler Fokussierung so ein, dass das Sichtfeld klar ist, und schließlich stellen Sie den Fokussierknopf zum Scharfstellen ein.

- Wählen Sie je nach Bedarf eine geeignete Beleuchtungsmethode, beobachten Sie zunächst den Gesamtzustand des Exemplars und erhöhen Sie dann die Objektivvergrößerung für die lokale Beobachtung weiter.

- Bewahren Sie die Edelsteine nach der Beobachtung ordentlich auf, setzen Sie das Mikroskop zurück und setzen Sie den Deckel auf.

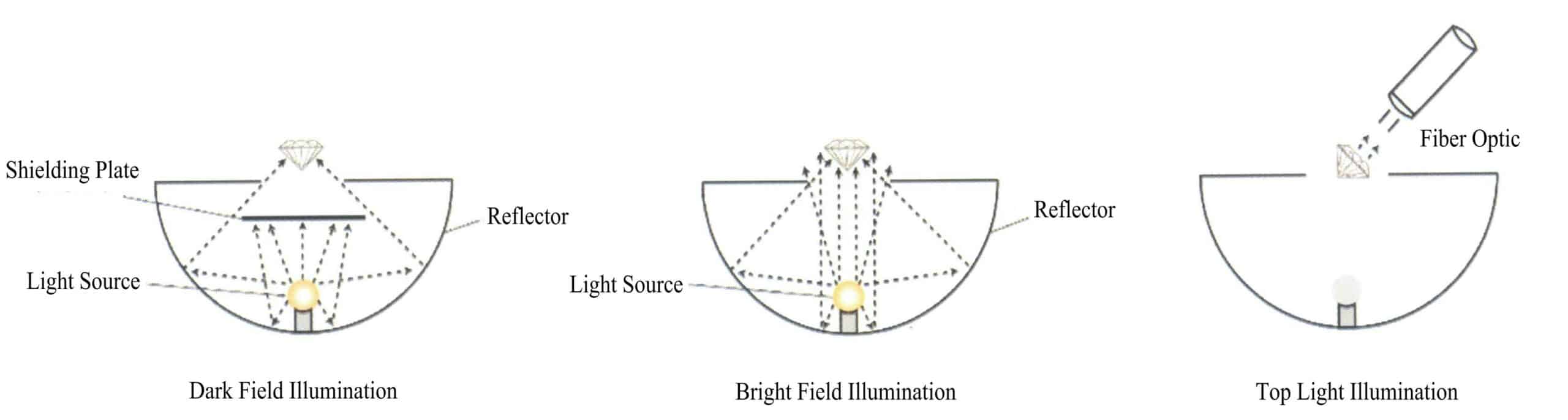

(3) Die Beleuchtungsmethoden von Edelsteinmikroskopen

Zu den wichtigsten Beleuchtungsmethoden für Edelsteinmikroskope gehören die Auflichtbeleuchtung, die Dunkelfeldbeleuchtung und die Hellfeldbeleuchtung. Bei der Auflichtbeleuchtung wird eine Lichtquelle von oben verwendet, die hauptsächlich zur Beobachtung der äußeren Merkmale von Edelsteinen eingesetzt wird. Bei der Dunkelfeld-Beleuchtung wird eine untere Lichtquelle zusammen mit einer schwarzen Abschirmung verwendet, um vor allem die inneren Merkmale von Edelsteinen zu beobachten. Bei der Hellfeldbeleuchtung wird die eingebaute untere Lichtquelle des Mikroskops verwendet und die Abschirmung entfernt, um die inneren Einschlüsse oder Wachstumslinien in dunkleren Edelsteinen zu beobachten. Zusätzlich zu den oben genannten Methoden werden auch Streulichtbeleuchtung, Punktlichtbeleuchtung, horizontale Beleuchtung, Maskierungsbeleuchtung und Beleuchtung mit polarisiertem Licht verwendet, wie in Abbildung 1-57 dargestellt.

(4) Die Verwendung von Edelsteinmikroskopen

Mit einem Edelsteinmikroskop kann man die inneren und äußeren Merkmale von Edelsteinmaterialien umfassend betrachten, einschließlich Risse, Einschlüsse, Farbbänder und Wachstumslinien.

(5) Vorsichtsmaßnahmen

- Gehen Sie bei der Benutzung des Mikroskops vorsichtig mit den mechanischen Teilen um.

- Berühren Sie das Okular oder die Objektivlinse nicht mit den Händen; verwenden Sie spezielles Linsenpapier zur Reinigung.

- Stellen Sie nach der Verwendung des Mikroskops die Helligkeit der Lichtquelle auf die niedrigste Stufe und schalten Sie das Gerät aus.

- Nach dem Gebrauch sollte der Objektivtubus sofort in die unterste Position gebracht werden, damit sich der Einstellknopf nicht lockert.

3. Refraktometer

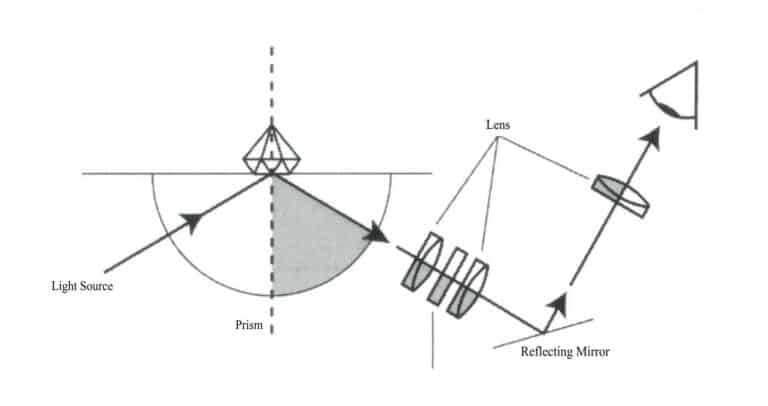

(1) Das Prinzip des Refraktometers

Das Prinzip des Edelsteinrefraktometers beruht auf dem Brechungsgesetz und dem Prinzip der inneren Totalreflexion, wie in Abbildung 1-58 dargestellt.

(2) Aufbau des Refraktometers

Das Edelsteinrefraktometer besteht hauptsächlich aus einem Prisma mit hohem Brechungsindex, Spiegeln, Linsen, Polarisatoren, Lichtquellen und Skalen, wie in Abbildung 1-59 dargestellt. Die meisten derzeit auf dem Markt befindlichen Refraktometerprismen bestehen aus Bleiglas, und die Lichtquelle verwendet im Allgemeinen gelbes Licht mit einer Wellenlänge von 589,5 nm. Da sich zwischen dem Edelstein und dem Prisma eine dünne Luftschicht befindet, ist eine Kontaktflüssigkeit (Brechungsöl) erforderlich, um einen guten optischen Kontakt zwischen den beiden zu gewährleisten.

(3) Methode zur Verwendung des Refraktometers

Je nach der spezifischen Situation des Edelsteins kann entweder die nahsichtige oder die fernsichtige Methode gewählt werden. Im Allgemeinen werden facettierte Edelsteine meist mit der kurzsichtigen Methode gemessen, während kleine Facetten oder gewölbte Edelsteine meist mit der weitsichtigen Methode gemessen werden.

① Myopie-Methode

- Reinigen Sie das Prüfmuster und die Testplattform.

- Schalten Sie das Gerät ein und lassen Sie das brechende Öl mit einem Tröpfchendurchmesser von etwa 1 〜2 mm in die Mitte der Prismenprüfplattform fallen.

- Wählen Sie die größte Facette, die poliert wurde, und drücken Sie sie vorsichtig auf den Öltropfen in der Mitte der Prismenprüfplattform.

- Bringen Sie Ihre Augen nahe an das Okular heran, drehen Sie den Edelstein, beobachten Sie die Bewegung der Schattenlinie nach oben und unten und lesen Sie die Messwerte ab und notieren Sie sie.

- Nach Beendigung des Tests sollten die Proben und die Testplattform umgehend gereinigt, die Proben eingesammelt und der Strom abgeschaltet werden.

② Hyperopie-Methode

- Reinigen Sie die Proben und die Testplattform.

- Schalten Sie das Gerät ein und tropfen Sie eine angemessene Menge Brechungsöl auf die Metalloberfläche in der Nähe der Testplattform.

- Legen Sie den Edelstein mit der gewölbten Oberfläche nach unten, so dass die gewölbte Oberfläche des Edelsteins mit der entsprechenden Menge an lichtbrechendem Öl in Berührung kommt.

- Legen Sie den Edelstein mit einer angemessenen Menge Brechungsöl in die Mitte des Prüftisches.

- Bewegen Sie Ihre Augen hin und her, um die Umrisse des Edelsteins zu beobachten.

- Bewegen Sie Ihre Augen auf und ab, um die Hell-Dunkel-Wechsel innerhalb des Umrisses des Edelsteins zu beobachten, und notieren Sie die Messwerte an der Grenze, wo es halb hell und halb dunkel ist.

- Reinigen Sie nach der Prüfung unverzüglich die Probe und den Prüftisch, bergen Sie die Probe und schalten Sie den Strom ab.

(4) Zweck des Refraktometers

Es kann den Brechungsindex, die Doppelbrechung, die axialen Eigenschaften und die optischen Eigenschaften von Edelsteinen prüfen.

(5) Vorsichtsmaßnahmen

- Der Edelstein sollte eine gut polierte Oberfläche haben; wenn die Unterseite eines gewölbten Edelsteins gut poliert ist, kann die Facettenmethode zur Prüfung verwendet werden.

- Organische Edelsteine und poröse Edelsteine sollten nicht mit einem Refraktometer auf ihren Brechungsindex geprüft werden.

- Reinigen Sie den Prüftisch und den Edelstein vor der Prüfung.

- Um genaue Werte für den doppelten Brechungsindex zu erhalten, müssen mehrere Facetten gemessen werden.

- Achten Sie auf die Unterscheidung zwischen dem Brechungsindex von Edelsteinen und dem Brechungsindex von brechendem Öl.

- Achten Sie darauf, die Prüfplattform des Refraktometers zu schützen, um Kratzer durch Edelsteine oder Pinzetten zu vermeiden, die die Lebensdauer der Prüfplattform beeinträchtigen könnten. Die Genauigkeit der Prüfergebnisse hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z. B. dem Polierzustand des Edelsteins, der Menge des verwendeten refraktiven Öls und der Präzision des Refraktometers selbst.

- Wischen Sie nach der Prüfung sofort alle Reste von Kontaktflüssigkeit auf der Prüfplattform ab, um Korrosion zu vermeiden.

4. Polarisationsfilter

(1) Das Prinzip der Polarisatoren

Wenn natürliches Licht durch den unteren Polarisator fällt, erzeugt es polarisiertes Licht parallel zum unteren Polarisator. Wenn die Schwingungsrichtungen des oberen und des unteren Polarisators parallel sind, ist die Sicht am hellsten; wenn die Schwingungsrichtungen senkrecht sind, ist die Sicht am dunkelsten, wie in Abbildung 1-60 gezeigt.

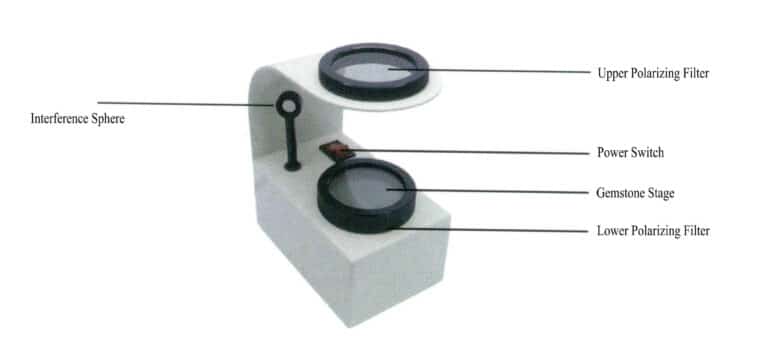

(2) Der Aufbau von Polarisatoren

Die Hauptstruktur des Polarisators umfasst den oberen Polarisator, den unteren Polarisator, die Edelsteinstufe und die Lichtquelle (siehe Abbildung 1-61).

(3) Wie man einen Polarisator verwendet

- Reinigen Sie den zu prüfenden Edelstein.

- Schalten Sie die Lichtquelle ein, drehen Sie den oberen Polarisator so, dass das vertikal und horizontal polarisierte Licht senkrecht steht, und beobachten Sie das Sichtfeld von oben, um den dunkelsten Punkt zu finden.

- Legen Sie den zu prüfenden Edelstein auf die Bühne.

- Drehen Sie den Edelstein (Bühne) um 360°, beobachten Sie die Helligkeitsveränderungen des Edelsteins, zeichnen Sie die mit dem Polarisationsmikroskop beobachteten Phänomene auf und ziehen Sie Schlussfolgerungen, die in Tabelle 1-7 aufgeführt sind.

- Schützen Sie den zu prüfenden Edelstein und schalten Sie den Strom ab.

Tabelle 1-7 Mit dem Polarisationsmikroskop beobachtete Phänomene und Schlussfolgerungen

| Operation | Phänomen | Schlussfolgerung |

|---|---|---|

| Drehen Sie den Edelstein unter gekreuzten Polarisatoren um 360°. | Vier helle und vier dunkle | Optisch heterogener Körper |

| Drehen Sie den Edelstein unter gekreuzten Polarisatoren um 360°. | Völlig dunkel/abnormale Auslöschung | Optisch homogener Körper |

| Drehen des Edelsteins unter orthogonal polarisiertem Licht um 360° | Vollkommen hell | Optisch heterogenes Aggregat |

(4) Verwendung von Polarisationsfiltern

Mit einem Edelsteinpolarisationsfilter können Sie die optischen Eigenschaften und die Achseneigenschaften prüfen und den Pleochroismus des Edelsteins beobachten.

(5) Vorsichtsmaßnahmen

- Edelsteine, die undurchsichtig oder zu klein sind oder viele Risse oder Einschlüsse aufweisen, sind für die Prüfung nicht geeignet.

- Während der Prüfung sollte der Edelstein aus mehreren Richtungen beobachtet werden, um eine Beeinflussung der Schlussfolgerung zu vermeiden.

5. Elektronische Waage

Das Prinzip der Verwendung einer elektronischen Waage zur Prüfung der relativen Dichte von Edelsteinen

(1) Das Prinzip der Verwendung einer elektronischen Waage zur Prüfung der relativen Dichte von Edelsteinen ist das Prinzip von Archimedes.

Relative Dichte (d)≈ die Masse des Edelsteins in Luft / (die Masse des Edelsteins in Luft - die Masse des Edelsteins in Wasser).

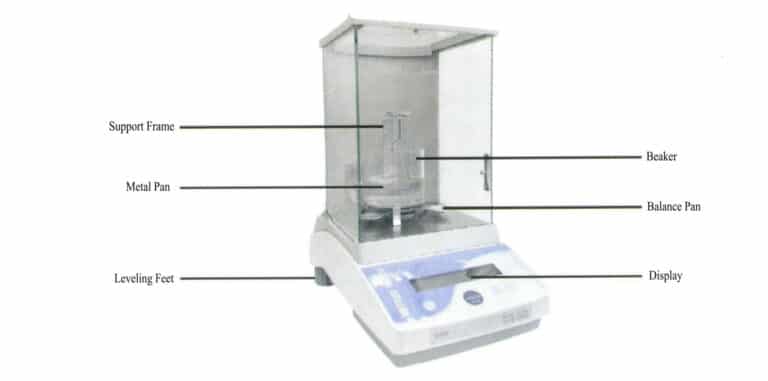

(2) Aufbau der elektronischen Waage

Die elektronische Waage besteht aus einer Waagschale, Nivellierfüßen und einer Anzeige, wie in Abbildung 1-62 dargestellt.

(3) Art der Verwendung der elektronischen Waage

① Methode zur Messung der Masse

- Stellen Sie die Nivellierfüße so ein, dass die Blase der Wasserwaage in der Mitte des Rings liegt.

- Legen Sie den Edelstein mit einer Pinzette auf die Waagschale, warten Sie, bis sich die Daten stabilisiert haben, und lesen Sie dann die Messung ab und notieren Sie sie.

- Nach dem Wiegen legen Sie die Edelsteine weg und schalten das Gerät aus.

② Prüfung der relativen Dichte mit der Reinwasserwägungsmethode.

- Reinigen Sie den zu prüfenden Edelstein.

- Schalten Sie die elektronische Waage ein und kalibrieren Sie sie auf Null.

- Legen Sie den Edelstein auf die Waage und notieren Sie seine Masse G空 in der Luft.

- Nehmen Sie den Edelstein mit einer Pinzette heraus und stellen Sie die Waage auf Null.

- Legen Sie den Edelstein mit einer Pinzette vorsichtig in den Metallkorb, wobei Sie darauf achten, dass sowohl der Edelstein als auch der Metallkorb vollständig in Wasser getaucht sind, und messen Sie die Masse des Edelsteins im Wasser G水.

- Setzen Sie den gemessenen Wert in die FormelSG≈G ein空/ (G空 - G水), um die relative Dichte des Edelsteins zu erhalten.

- Nehmen Sie den Edelstein heraus, trocknen Sie ihn, bewahren Sie ihn auf, und schalten Sie den Strom ab.

(4) Verwendung der elektronischen Waage

Die übliche elektronische Waage kann bis auf die vierte Dezimalstelle genau ablesen und wird hauptsächlich zum Wiegen von Edelsteinen und zur Bestimmung der relativen Dichte verwendet.

(5) Vorsichtsmaßnahmen

- Poröse Edelsteine, die viele Risse aufweisen oder zu klein sind (weniger als 0,3 ct), sollten nicht mit der Methode des Reinwasserwägens auf ihre relative Dichte geprüft werden.

- Luftblasen müssen entfernt werden, wenn die Metallschaufel und der zu prüfende Edelstein in Wasser getaucht werden.

- Die elektronische Waage sollte auf einer stabilen Oberfläche stehen, wobei Türen und Fenster geschlossen sein sollten, um Störungen zu vermeiden.

6. Dichroskop

(1) Das Prinzip des Dichroskops

Wenn natürliches Licht auf einen heterogenen Edelstein trifft, teilt es sich in zwei Strahlen polarisierten Lichts mit senkrechten Schwingungen und unterschiedlichen Ausbreitungsrichtungen. Der heterogene Edelstein absorbiert das Licht je nach Schwingungsrichtung unterschiedlich und trennt diese beiden Lichtarten, wodurch unterschiedliche Farben sichtbar werden können. Nur farbige, transparente (lichtdurchlässige) heterogene Edelsteine können einen Pleochroismus aufweisen.

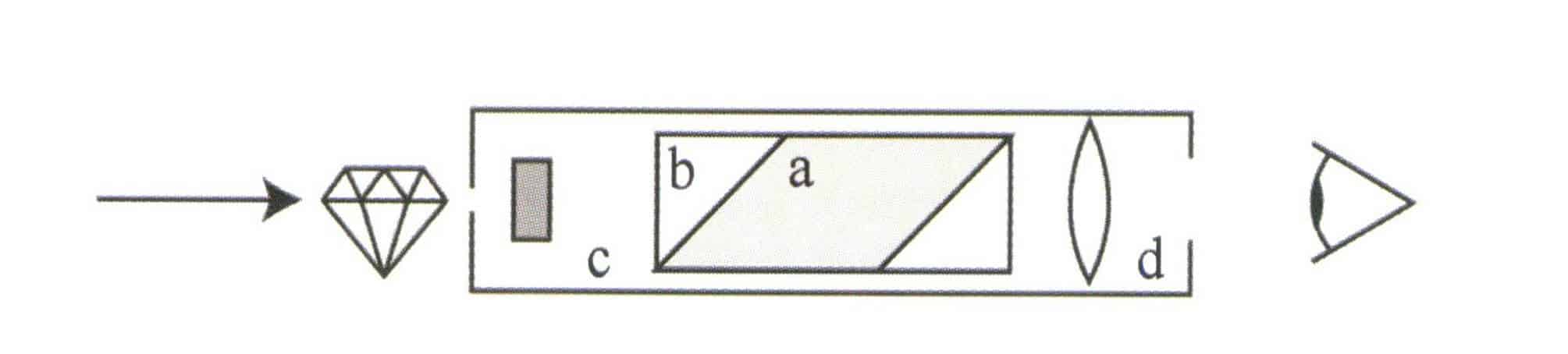

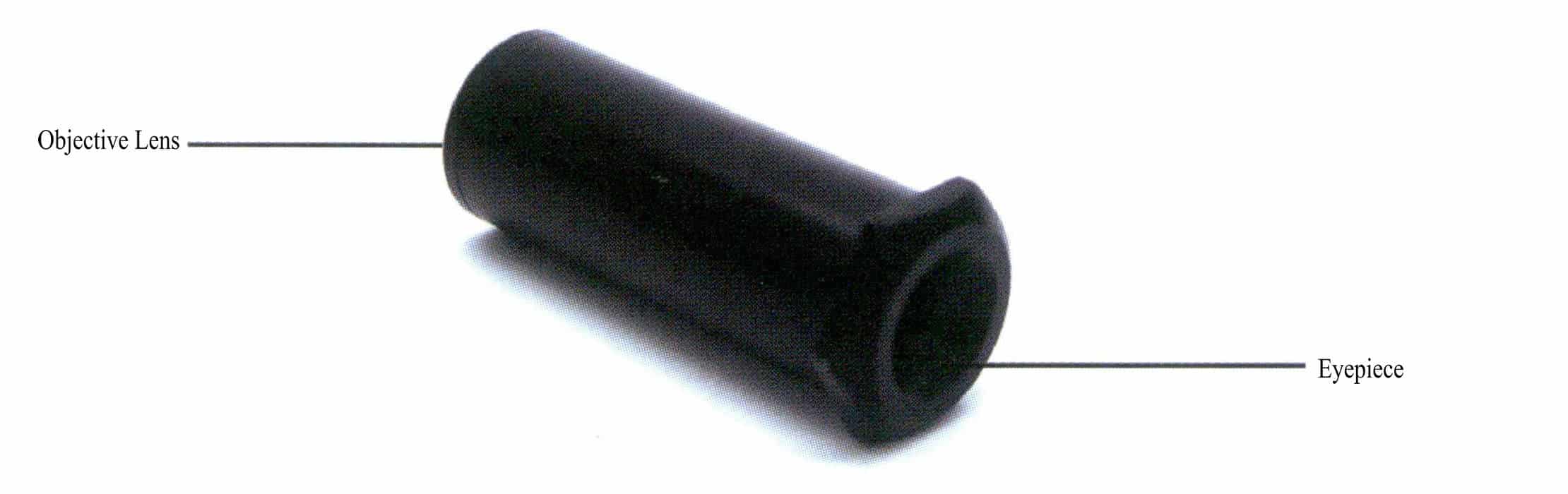

(2) Der Aufbau des Dichroskops

Das Dichroskop besteht hauptsächlich aus einer Objektivlinse, Kalzit und einem Okular, wie in den Abbildungen 1-63 und 1-64 dargestellt.

(3) Wie man das Dichroskop benutzt

- Senden Sie weißes Licht durch die Edelsteinprobe.

- Platzieren Sie das Dichroskop in der Nähe des Edelsteins, um sicherzustellen, dass das in das Dichroskop einfallende Licht Durchlicht ist.

- Bringen Sie Ihre Augen nahe an das Dichroskop und beobachten Sie die Farbunterschiede in den beiden Fenstern des Dichroskops, während Sie es drehen.

- Zeichnen Sie die Ergebnisse auf und analysieren Sie sie.

(4) Verwendung des Dichroskops

Beobachten Sie den Pleochroismus des Edelsteins, wie in Abbildung 1-65 dargestellt.

(5) Vorsichtsmaßnahmen

- Nur farbige und transparente Edelsteine können Pleochroismus aufweisen.

- Die Erfassungen sollten aus mehreren Richtungen erfolgen.

- Ziehen Sie bei Edelsteinen mit schwachem Pleochroismus keine voreiligen Schlüsse; zur Überprüfung sollten andere Methoden herangezogen werden.

- Verwechseln Sie die ungleichmäßige Farbverteilung in Edelsteinen nicht mit Pleochroismus.

7. Ultraviolett-Leuchtstofflampe

(1) Prinzip der Ultraviolett-Leuchtstofflampe

Die Ultraviolett-Leuchtstofflampe kann langwelliges ultraviolettes Licht mit einer Hauptwellenlänge von 365 nm und kurzwelliges ultraviolettes Licht mit einer Wellenlänge von 253,7 nm aussenden und ermöglicht so die Beobachtung der Lumineszenzeigenschaften von Edelsteinen unter lang- und kurzwelligem ultraviolettem Licht.

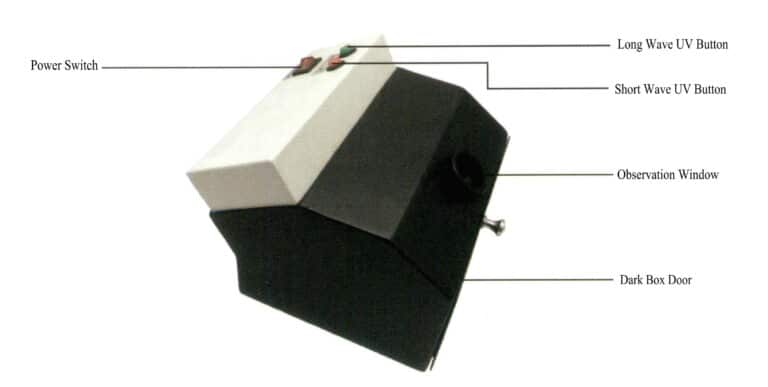

(2) Aufbau der Ultraviolett-Leuchtstofflampe

Die Ultraviolett-Leuchtstofflampe besteht hauptsächlich aus lang- und kurzwelligen Ultraviolett-Lichtquellen, einer Dunkelkammer und einem Netzschalter, wie in Abbildung 1-66 dargestellt.

(3) Verwendung der Ultraviolett-Leuchtstofflampe

- Reinigen Sie den zu prüfenden Edelstein, legen Sie ihn unter die ultraviolette Fluoreszenzlampe und schließen Sie den dunklen Kasten.

- Schalten Sie die Lichtquelle ein, wählen Sie lang- oder kurzwelliges ultraviolettes Licht, und beobachten Sie die Leuchteigenschaften des Edelsteins.

- Zeichnen Sie die Phänomene auf, insbesondere die Intensität, die Farbe und den Ort der Fluoreszenz.

(4) Verwendung von Ultraviolett-Leuchtstofflampen

Die Beobachtung der lumineszierenden Eigenschaften von Edelsteinen kann helfen, die Sorte und die Herkunft zu bestimmen und festzustellen, ob sie behandelt oder optimiert worden sind.

(5) Vorsichtsmaßnahmen

- Kurzwelliges ultraviolettes Licht kann die Augen schädigen und in schweren Fällen zur Erblindung führen; der direkte Blick in ultraviolette Leuchtstofflampen sollte vermieden werden.

- Kurzwelliges ultraviolettes Licht kann die Haut schädigen; es ist verboten, während des Betriebs die Hände direkt unter die ultraviolette Leuchtstofflampe zu halten.

- Es sollte darauf geachtet werden, zwischen violetter Fluoreszenz und der Illusion violetter Fluoreszenz zu unterscheiden. Die violette Fluoreszenz ist das vom Edelstein emittierte Licht, während die Illusion der violetten Fluoreszenz die Reflexion von ultraviolettem Licht durch den Edelstein ist.

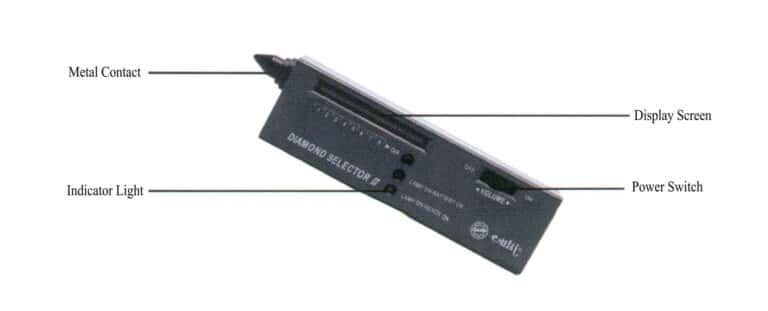

8. Diamant-Wärmeleitfähigkeitsmesser

(1) Das Prinzip des Diamant-Wärmeleitfähigkeitsmessers

Das Wärmeleitfähigkeitsmessgerät für Diamanten wurde auf der Grundlage der extrem hohen Wärmeleitfähigkeit von Diamanten entwickelt und dient als Instrument zur schnellen Unterscheidung von Diamanten und ähnlichen Edelsteinen.

(2) Aufbau des Diamant-Wärmeleitfähigkeitsmessers

Das Diamant-Wärmeleitfähigkeitsmessgerät besteht im Wesentlichen aus Metallkontakten, einem Anzeigebildschirm und einem Netzschalter, wie in Abbildung 1-67 dargestellt.

(3) Verwendung des Diamant-Wärmeleitfähigkeitsmessgeräts

- Reinigen und trocknen Sie den zu prüfenden Edelstein und platzieren Sie ihn in der entsprechenden Position auf der Metallplatte.

- Schalten Sie den Schalter des Wärmeleitfähigkeitsmessers ein, stellen Sie den entsprechenden Modus je nach Raumtemperatur und Edelsteingröße ein und heizen Sie vor.

- Halten Sie den Detektor, berühren Sie die Metallplatte mit den Fingern, richten Sie sie im rechten Winkel zum Prüfstein aus, üben Sie einen gewissen Druck aus, und das Gerät zeigt Licht- und Tonsignale an, um die Prüfergebnisse zu erhalten.

- Wenn das Wärmeleitfähigkeitsmessgerät im Diamantbereich ein akustisches Signal abgibt, kann es sich bei der Probe um Diamant oder synthetisches Siliciumcarbid handeln, was mit einer Lupe weiter unterschieden werden kann. Diamanten sind homogen und weisen keine Geisterbilder an den Facettenkanten auf, während synthetisches Siliziumkarbid deutliche Geisterbilder an den Facettenkanten aufweist.

(4) Verwendung des Diamant-Wärmeleitfähigkeitsmessgeräts

Das Wärmeleitfähigkeitsmessgerät für Diamanten kann Diamanten schnell von ähnlichen Edelsteinen unterscheiden.

(5) Vorsichtsmaßnahmen

- Während des Prüfvorgangs ist darauf zu achten, dass die Metallkontakte geschützt werden, und die Schutzabdeckung sollte unmittelbar nach dem Gebrauch wieder aufgesetzt werden.

- Bei geringer Leistung sollte die Batterie umgehend ausgetauscht werden, um eine Beeinträchtigung der Testergebnisse zu vermeiden.

9. Einführung in große Instrumente

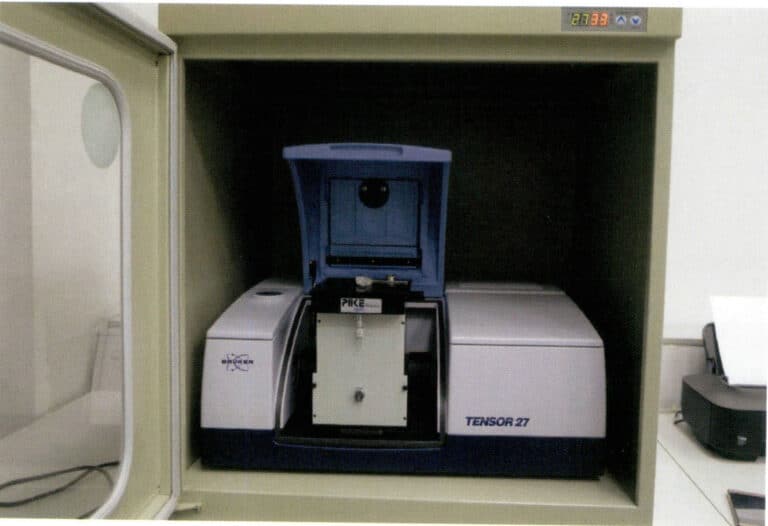

(1) Fourier-Transform-Infrarot-Spektrometer

Fourier-Transformations-Infrarot-Spektrometer ist die Verwendung von Infrarot-Lichtwellen Bestrahlung gem Material, so dass das Material Schwingungsenergie Ebene Sprünge, Absorption der entsprechenden Infrarot-Licht und das daraus resultierende Spektrum, zur Durchführung des Instruments der Materialanalyse. Die Prüfverfahren umfassen Transmission und Reflexion, die eine bequeme, genaue und zerstörungsfreie Prüfung ermöglichen.

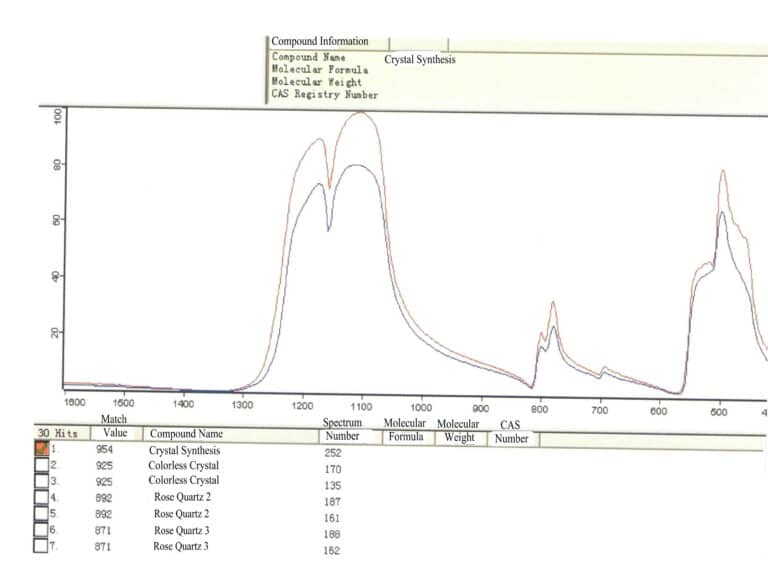

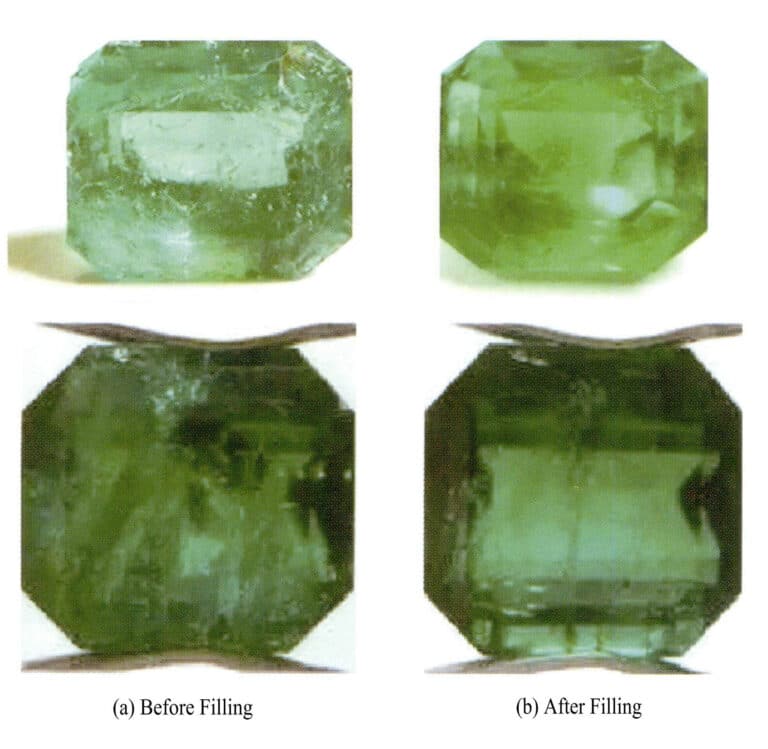

In der Gemmologie können die Unterschiede in den Infrarotspektren zur Identifizierung von Edelsteinsorten verwendet werden. Es kann künstliche Materialien in Edelsteinen aufspüren und so feststellen, ob eine Füllung vorhanden ist, wie z. B. Epoxidharz in Jadeit der Güteklasse C. Es kann zwischen natürlichen und synthetischen Kristallen unterscheiden, indem es die Hydroxyl- und Wassermoleküle in Edelsteinen untersucht. Das Vorhandensein von Verunreinigungsatomen in Diamanten kann getestet werden, um Diamantenarten zu klassifizieren, wie in den Abbildungen 168 und 1-69 gezeigt.

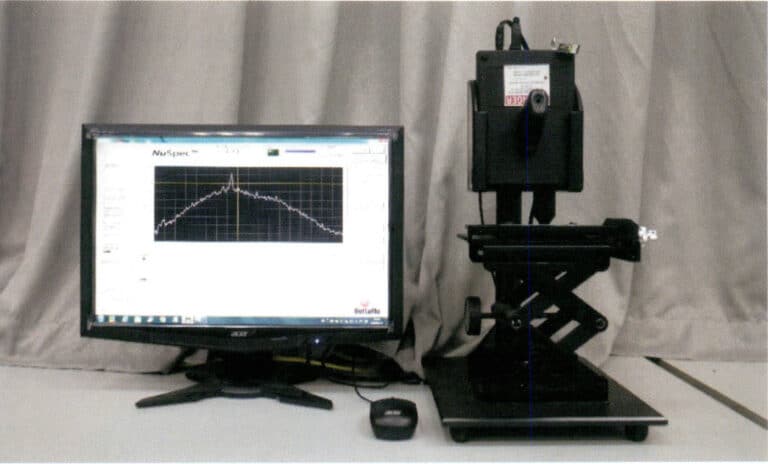

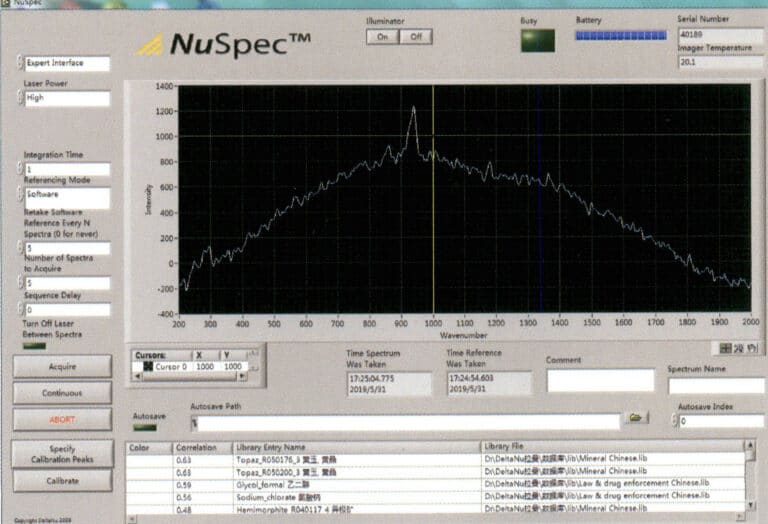

(2) Laser-Raman-Spektrometer

Das Laser-Raman-Spektrometer ist ein Instrument zur Analyse von Materialien, das die inelastische Kollision zwischen Laserphotonen und Materialmolekülen ausnutzt und Molekülstreuungsspektren erzeugt. Es zeichnet sich durch hohe Auflösung, Empfindlichkeit und schnelle, zerstörungsfreie Analyse aus.

Die Gemmologie kann die Zusammensetzung von Einschlüssen in Edelsteinen feststellen, insbesondere durch die Untersuchung einzelner flüssiger Einschlüsse von 1 μm Größe und verschiedener fester Mineraleinschlüsse im Edelstein, um deren Entstehungsart zu analysieren. Sie kann Füllmaterialien in Edelsteinen nachweisen und gefärbte schwarze Perlen (reich an Silber) von schwarzen Perlen aus Meerwasserzucht unterscheiden. Die Edelsteinarten können anhand der Spektren identifiziert werden, wie in den Abbildungen 1-70 und 1-71 dargestellt.

(3) Ultraviolett-sichtbares Spektrophotometer

Das UV-Spektralphotometer ist ein Gerät, das elektromagnetische Wellen im ultravioletten und sichtbaren Bereich zur Bestrahlung von Materialien einsetzt, wodurch elektronische Übergänge zwischen Energieniveaus verursacht werden und Absorptionsspektren für die Materialanalyse erzeugt werden, wie in Abbildung 1-72 dargestellt.

In der Gemmologie können Edelsteine anhand der Merkmale ihrer Absorptionsspektren identifiziert werden. Es kann künstlich behandelte Edelsteine erkennen, wie natürliche blaue Diamanten und bestrahlte blaue Diamanten; es kann zwischen einigen natürlichen Edelsteinen und synthetischen Edelsteinen unterscheiden, wie z. B. zwischen natürlichem rotem Beryll und synthetischem rotem Beryll; es kann auch die Färbungsmechanismen von Edelsteinen untersuchen.

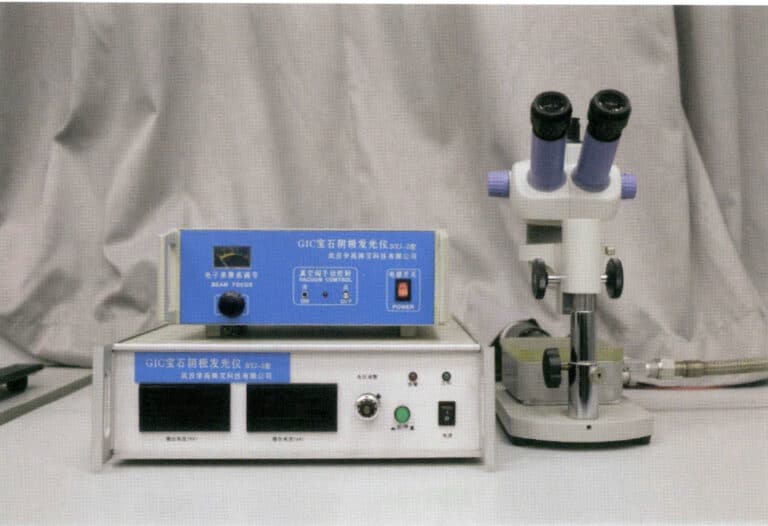

(4) Kathodolumineszenz-Instrument

Das Kathodolumineszenz-Instrument nutzt eine Kathodenstrahlröhre, um hochenergetische Elektronenstrahlen zu emittieren, die die Oberfläche von Edelsteinmaterialien anregen und sie zum Leuchten bringen. Das Gerät dient auch der Materialforschung auf der Grundlage der Lumineszenzeigenschaften.

In der Gemmologie können natürliche und synthetische Rubine, natürliche und synthetische Diamanten, natürliche Jade und behandelte Jade auf der Grundlage der Leuchteigenschaften der Edelsteine klassifiziert werden (siehe Abbildung 1-73).

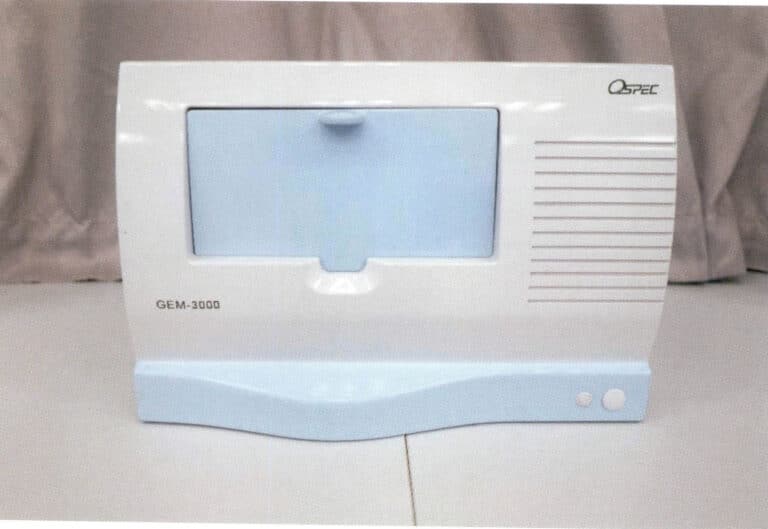

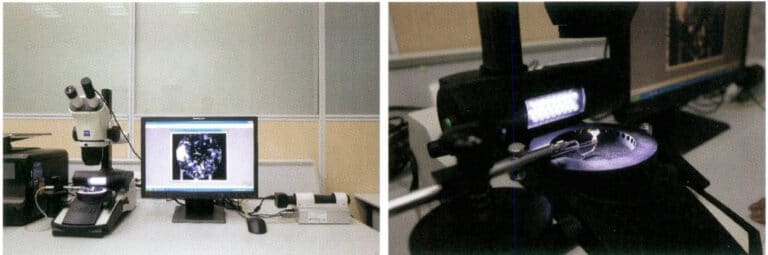

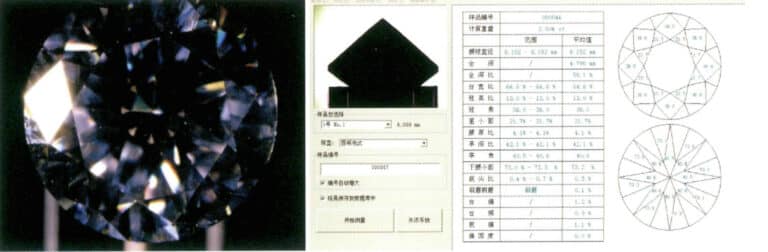

(5) Edelstein-Proportions-Analysator

Der Edelsteinproportionsanalysator ist ein herkömmliches Instrument zur Messung von Edelsteinproportionen, das die Proportionen und Hauptsymmetrieabweichungen fertiger Edelsteine anhand des Verhältnisses zwischen dem projizierten Bild und der Standardgrafik und -skala auf dem Bildschirm misst, wie in den Abbildungen 1-74 und 1-75 dargestellt.

Eine Antwort

Merci pour la qualité de l’information