Aggregati di pietre preziose: Comprendere le definizioni, le proprietà ottiche e meccaniche

Nozioni di base di gemmologia relative agli aggregati

Gli aggregati sono stati tra i primi materiali utilizzati dall'uomo come utensili. Nell'era preistorica, gli esseri umani avevano già iniziato a utilizzare il cerro affilato per macellare la selvaggina e gli abrasivi più duri per lucidare gli aggregati in forme e decorazioni specifiche, diventando così simboli di status e rango. In seguito, con la scoperta dei metalli e lo sviluppo delle tecnologie di fusione dei metalli, i metalli hanno gradualmente sostituito gli aggregati come materiale principale per gli utensili, mentre gli aggregati hanno assunto funzioni più decorative e un significato simbolico.

Indice dei contenuti

Sezione I Il concetto e la descrizione degli aggregati

1. Il concetto di aggregato

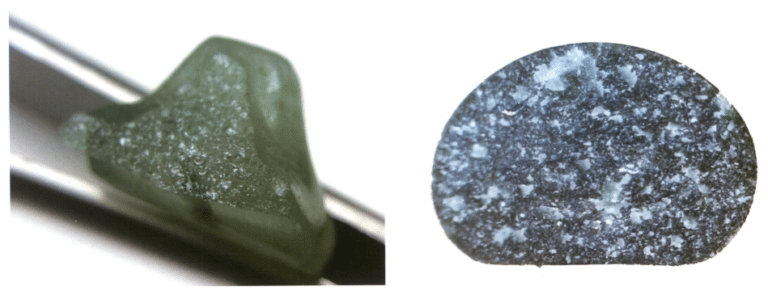

Gli aggregati sono aggregati minerali policristallini presenti in natura con una determinata struttura e composizione (Figura 3-1-1). Possono essere aggregati di singole specie minerali o aggregati di più specie minerali; possono essere aggregati di famiglie cristalline intermedie o di basso grado (Figura 3-1-2) o aggregati di famiglie cristalline di minerali di alto grado.

Un aggregato è un minerale policristallino composto da uno o più tipi di cristalli con composizione chimica e dimensioni variabili. Tuttavia, il metodo di aggregazione dei cristalli è fisso per lo stesso tipo di aggregato.

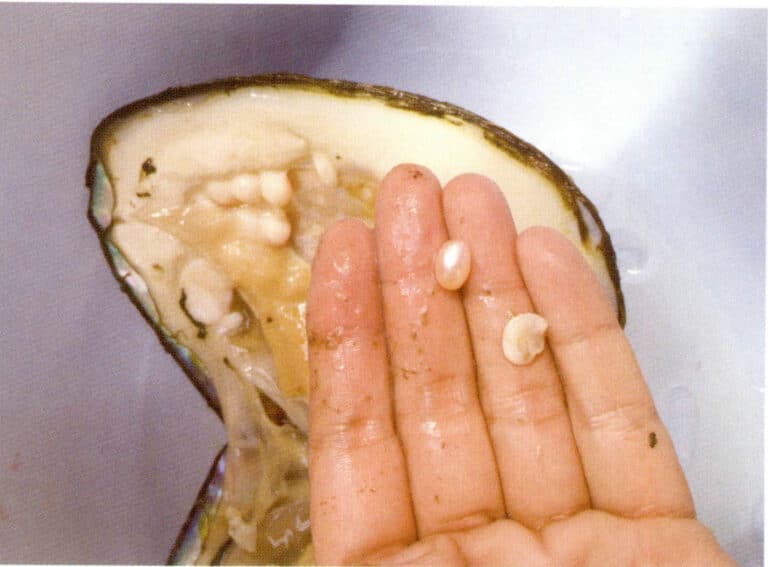

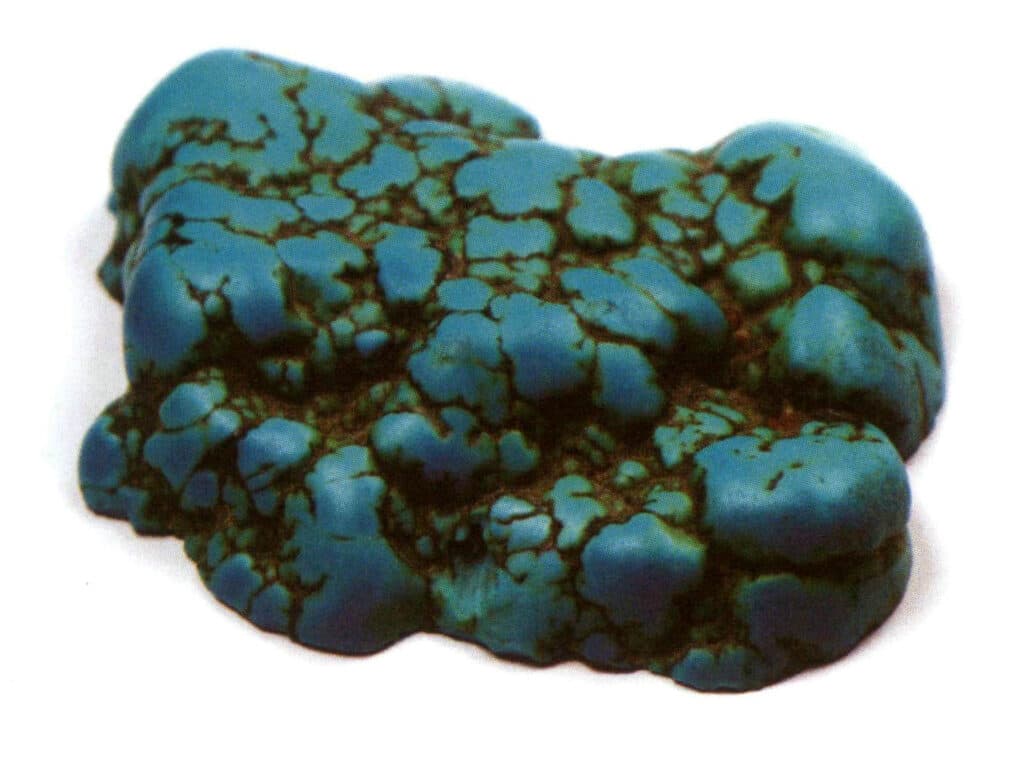

Figura 3-1-1 Morfologia dell'aggregato turchese

Figura 3-1-2 Rubino e Zoisite (la parte rossa è il rubino della famiglia dei cristalli intermedi e la parte verde è la Zoisite della famiglia dei cristalli di basso livello)

2. Descrizione dell'aggregato

A causa della diversità dei minerali che compongono l'aggregato, esistono molti modi per descrivere l'aggregato, come la classificazione basata sulle dimensioni e sulla forma delle singole particelle minerali.

2.1 Descrizione in base alle dimensioni dei minerali costituenti

In base alle dimensioni delle singole particelle minerali che lo compongono, l'aggregato viene suddiviso in tre categorie principali: aggregati di cristallizzazione, aggregati di criptocristalli e aggregati colloidali.

Gli aggregati di cristallizzazione sono quelli in cui i singoli cristalli minerali possono essere osservati a occhio nudo o con una lente di ingrandimento 10X.

L'aggregato di criptocristalli è un insieme di singoli cristalli minerali che possono essere osservati solo al microscopio.

L'aggregato colloidale è un insieme di cristalli minerali che non può essere osservato nemmeno con un microscopio per gemme.

L'aggregato di criptocristalli può cristallizzare lentamente nel corso di lunghi periodi geologici, formando strutture radiali, come la struttura radiale sulla sezione trasversale dei noduli di pirite, che comprende innumerevoli piccoli cristalli aghiformi disposti radialmente. Ciò è dovuto all'elevata energia dell'aggregato di criptocristalli, che tende a convertirsi spontaneamente in uno stato cristallino a più bassa energia.

2.2 Descrizione basata sulla forma dei minerali costituenti

In base alla dimensione delle particelle dei minerali, la descrizione della forma dei minerali costituenti può essere suddivisa in due categorie principali: aggregati cristallini e aggregati colloidali criptocristallini.

(1) Descrizione degli aggregati cristallini

Gli aggregati cristallini sono descritti con termini quali granulare, scaglioso e colonnare, in base alla forma dei minerali costituenti.

① Aggregati granulari.

Questo tipo di aggregato è ampiamente distribuito e formato dall'aggregazione di particelle minerali monocristalline. La forma delle particelle è per lo più vicina a quella equidimensionale. In base alle dimensioni delle singole particelle minerali, esse possono essere suddivise in tre categorie: Grani grossolani (diametro delle particelle superiore a 5 mm), Grani medi (1-5 mm), Grani fini (meno di 1 mm).

② Aggregati scagliosi.

Le particelle minerali dell'aggregato sono allungate in due direzioni, con dimensioni e spessori variabili. Dal punto di vista dell'aspetto dell'aggregato, possono formare aggregati simili a lastre, scaglie o scaglie.

③ Aggregati colonnari.

Se le particelle sono allungate in una direzione, formeranno aggregati colonnari, aghiformi, pelosi, fibrosi o a fascio e a raggiera. Si parla di drusa quando questi cristalli colonnari hanno una base comune, formando un gruppo di cristalli dello stesso minerale o di minerali diversi. La formazione di druse avviene perché i cristalli crescono al massimo. L'angolo di inclinazione rispetto alla base si sviluppa più facilmente. Allo stesso tempo, gli altri cristalli vengono gradualmente eliminati perché ostacolati durante il processo di crescita, un fenomeno noto come legge di eliminazione geometrica.

(2) Descrizione dell'aggregato criptocristallino - colloidale.

L'aggregato colloidale criptocristallino non può essere distinto a occhio nudo o con una lente di ingrandimento 10X a causa delle dimensioni delle particelle minerali e può essere classificato e descritto solo in base alla forma complessiva dell'aggregato. I termini descrittivi più comuni includono corpo di secrezione, corpo di nodulo, corpo di stalattite e massiccio.

① Corpo di secrezione.

Conosciuti anche come ghiandole cristalline, sono aggregati minerali riempiti di materiale cristallino o colloidale nelle cavità della roccia. Questo riempimento inizia dalla parete della cavità e si deposita gradualmente verso il centro. Le pareti delle cavità non riempite sono spesso presenti nelle druse, come gli aggregati di agata e calcedonio.

Durante il processo di sedimentazione, la composizione del materiale di riempimento può cambiare, facendo sì che il corpo secernente presenti strutture concentriche stratificate. I corpi di secrezione con diametro inferiore a 1 cm sono chiamati anche corpi amigdaloidi. I pori delle rocce vulcaniche estrusive sono spesso riempiti da minerali secondari, che conferiscono alla roccia una struttura a mandorla.

② Corpo del nodulo.

Un corpo sferico che precipita gradualmente e cresce dall'interno verso l'esterno attorno a un certo centro (granelli di sabbia, bolle di detriti biologici); il processo di sedimentazione è esattamente l'opposto di quello dei corpi secernenti. I noduli si formano in strati di roccia sedimentaria, comunemente costituiti da componenti come fosforite e pirite. Anche l'interno dei noduli ha generalmente una struttura concentrica a strati.

Quando il diametro di un nodulo è inferiore a 2 mm e forma un conglomerato di molte forme e dimensioni che assomigliano a uova di pesce, viene chiamato aggregato di oolite, come l'ematite oolitica. Gli aggregati che si formano come fagioli con un diametro compreso tra 2 e 5 mm sono chiamati aggregati a forma di fagiolo. Quelli con diametro superiore a 5 mm sono chiamati noduli, come i noduli di pirite.

③ Corpo della stalattite.

Si riferisce a un aggregato minerale formato dall'evaporazione di una soluzione o dalla coagulazione di un colloide, con conseguente accumulo di sedimenti strato per strato. Nelle grotte calcaree si trovano comunemente stalattiti, stalagmiti e stalattiti, che appartengono tutte alla categoria delle stalattiti; a volte le stalattiti hanno anche la forma di uva o di rene.

④ Corpo a blocchi.

Talvolta, le particelle minerali dell'aggregato sono troppo fini per poterne distinguere i confini a occhio nudo e, nelle descrizioni manuali dei campioni, si può parlare di blocco denso.

2.3 Descrizione basata sulle proprietà dei minerali costituenti

Dal punto di vista strutturale, i minerali sono classificati come cristallini, solidi amorfi, corpi isotropi e corpi non omogenei dal punto di vista ottico. Dopo aver confermato le proprietà dei minerali, questi vengono spesso descritti come aggregati isotropi, aggregati non omogenei o aggregati amorfi.

Sezione II La relazione tra Giada e l'aggregato

1. L'antica concezione della Giada

Nell'antichità, le gemme e la giada non erano distinte, come il quarzo cristallino, la giada rubino, la giada nera avorio e l'agata, tutte definite "gemme" in persiano, come l'almandino.

Nel 1863, Alex D'Amour definì la giada di Hetian come nefrite e il feitsui come giadeite.

2. Definizioni moderne

La giada naturale si riferisce ad aggregati minerali prodotti dalla natura, caratterizzati da bellezza, durata, rarità e valore artigianale, con alcuni solidi amorfi. La giada è un tipo particolare di roccia.

I manufatti di giada si riferiscono a oggetti scolpiti nella giada.

3. Il rapporto tra cielo, aggregati e rocce

Aggregati e rocce e pietre sono termini intercambiabili; tuttavia, aggregati e rocce sono termini tecnici nel sistema accademico, mentre pietre sono espressioni colloquiali.

La giada è una parte dell'aggregato; le sue caratteristiche sono la bellezza, la rarità, la durata e il valore artigianale. Gli aggregati che non possiedono queste caratteristiche non possono essere chiamati giada.

Per quanto riguarda il rapporto tra giada, giadeite e nefrite, di cui si parla spesso nella vita quotidiana, da un punto di vista disciplinare, giadeite e nefrite sono varietà di giada. Le definiamo giadeite e nefrite a causa della loro diversa composizione. Allo stesso modo, molte giade specificamente denominate appartengono alla giada, ma non possono rappresentare tutte le giade.

Sezione III Definizioni dei termini ottici relativi agli aggregati

Molte proprietà ottiche degli aggregati saranno coerenti con quelle dei cristalli, ma ci sono anche aspetti unici. In questa sezione verranno discussi brevemente i fenomeni osservati quando si osservano gli aggregati in condizioni di illuminazione e la terminologia professionale utilizzata per descrivere questi fenomeni.

Va notato che negli aggregati sono presenti fenomeni di dispersione, pleocroismo e birifrangenza invisibili.

1. Il colore degli aggregati

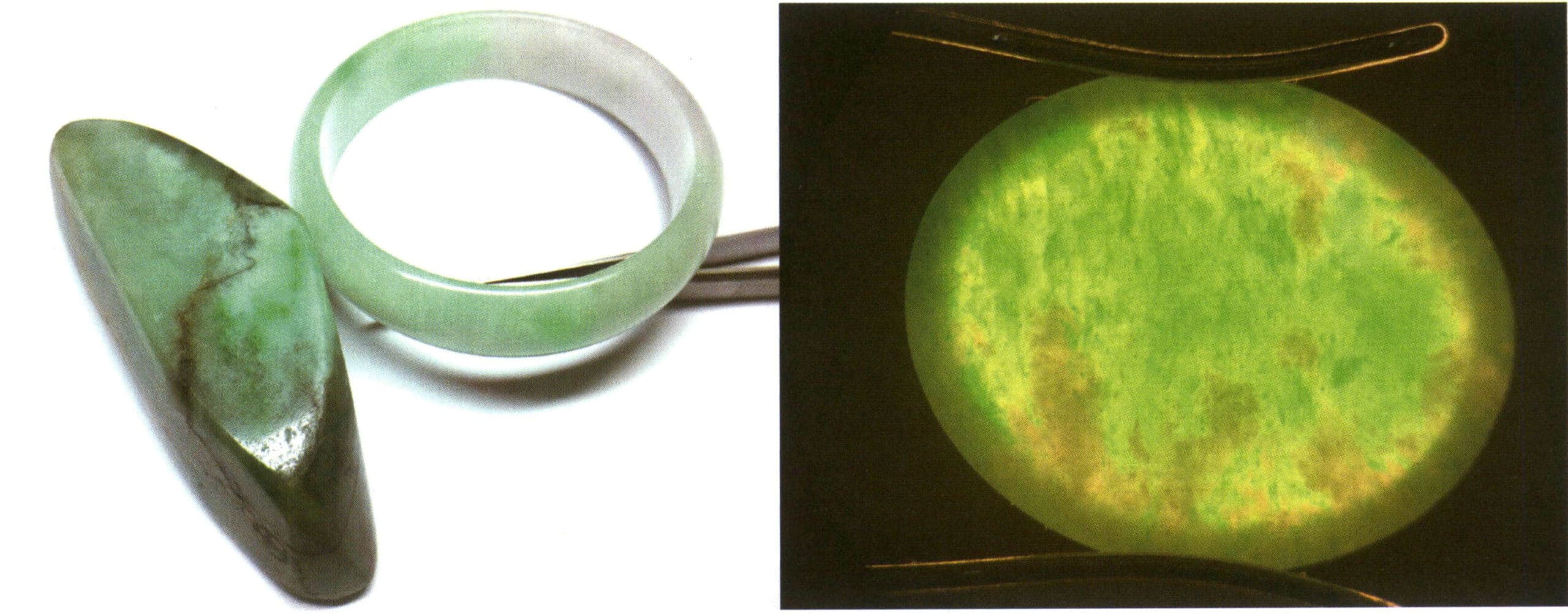

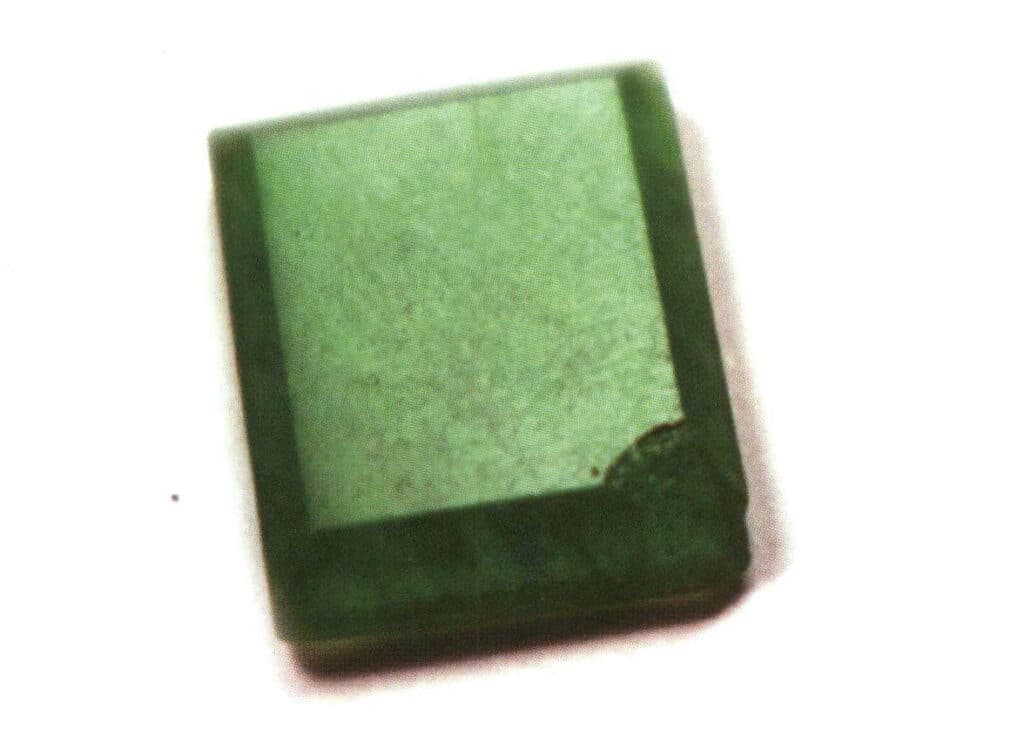

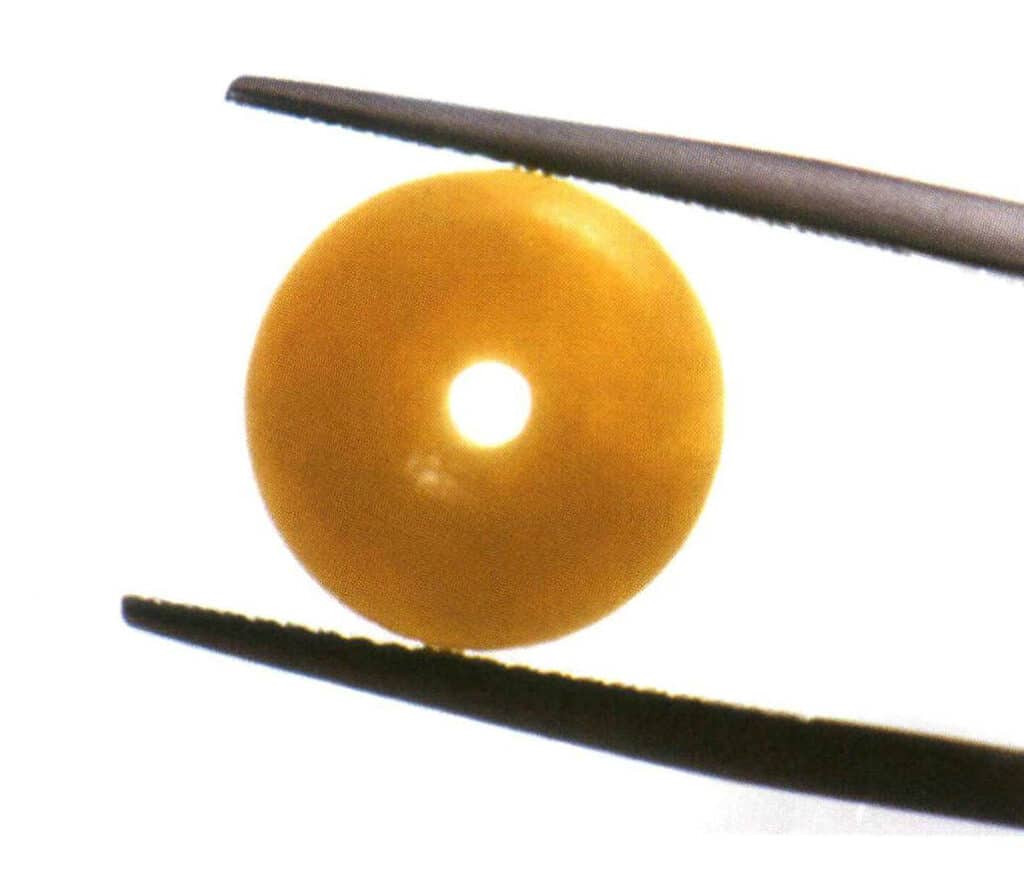

I metodi per descrivere il colore delle gemme includono i metodi colorimetrici standard, binomiali e analogici. La descrizione del colore degli aggregati utilizza spesso il metodo analogico, ad esempio le descrizioni del colore della giadeite come verde spinaci e verde peperone. Per alcuni aggregati che presentano una distribuzione del colore non uniforme, è inoltre necessario evidenziare il fenomeno della disomogeneità del colore (Figure 3-2-1, 3-2-2). Quando si descrive la giadeite, si può anche usare il termine "radice di colore" (Figura 3-2-3).

La Figura 3-2-1 mostra il colore non uniforme della rodonite e della rodocrosite (la rodonite di sinistra è descritta come rosso-brunastra con bande nere e distribuzione irregolare a grumi; la rodocrosite di destra è descritta come rosa con distribuzione irregolare a bande bianche).

Figura 3-2-2 Giadeite colorata (Le singole perle di giadeite del bracciale presentano una varietà di colori, tra cui grigio-viola, giallo-arancio, grigio-verde oleoso, blu-verde e giallo-verde. I colori di ogni perlina sono abbastanza uniformi).

2. Lucentezza degli aggregati

Abbiamo già parlato della lucentezza metallica comunemente osservata nei cristalli, della lucentezza adamantina, della lucentezza vetrosa e della lucentezza oleosa (facilmente visibile nelle aree in cui il cristallo è danneggiato). Oltre alla lucentezza vitrea, negli aggregati si osservano diversi tipi di lucentezza. Si tratta della lucentezza oleosa, della lucentezza setosa e della lucentezza cerosa. Questi tipi di lucentezza appaiono negli aggregati a causa delle differenze nella levigatezza della superficie e nei metodi di aggregazione rispetto ai cristalli singoli.

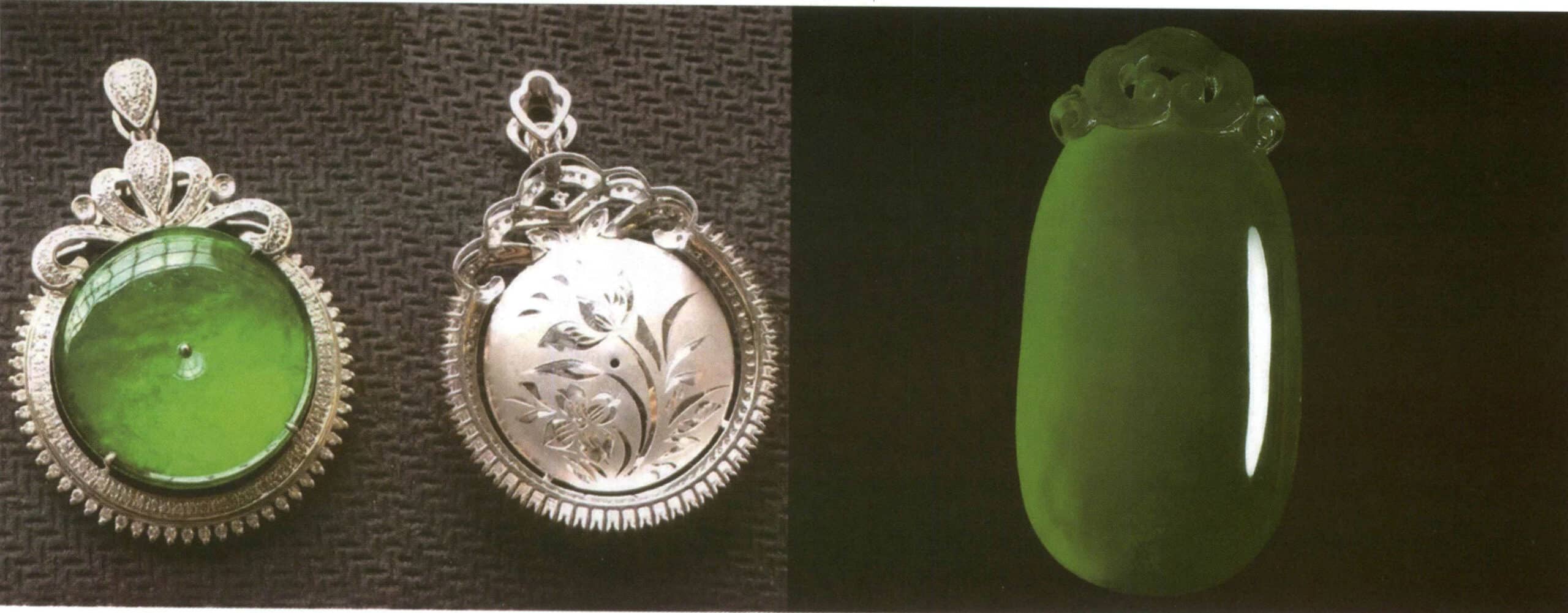

Se si riscontra una differenza di lucentezza sullo stesso aggregato dopo la lucidatura, spesso indica che l'aggregato è stato migliorato (Figura 3-2-4). La differenza di lucentezza prima e dopo la lavorazione può essere significativa, in base all'osservazione reale; ad esempio, la giadeite è spesso descritta come avente una lucentezza che varia da vitrea a oleosa.

2.1 Lucentezza oleosa

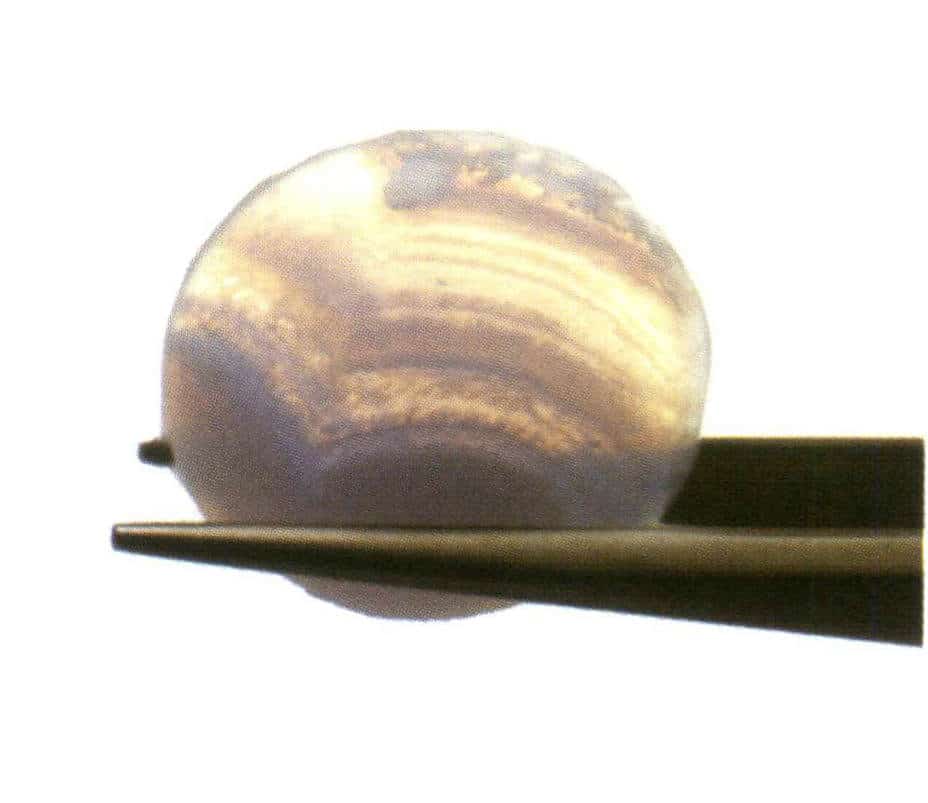

Negli aggregati, si può notare una lucentezza grassa in materiali come la nefrite e alcune giadeiti, simile all'applicazione di uno strato di olio sulla superficie della giada (da Figura 3-2-5 a Figura 3-2-7).

Figura 3-2-5 Lucentezza oleosa (nefrite, luce riflessa)

Figura 3-2-6 Lucentezza vetrosa e oleosa (giadeite, luce riflessa)

Figura 3-2-7 Confronto tra lucentezza vetrosa (cristallo, luce riflessa) e lucentezza vetroso-oleosa (giadeite, luce riflessa)

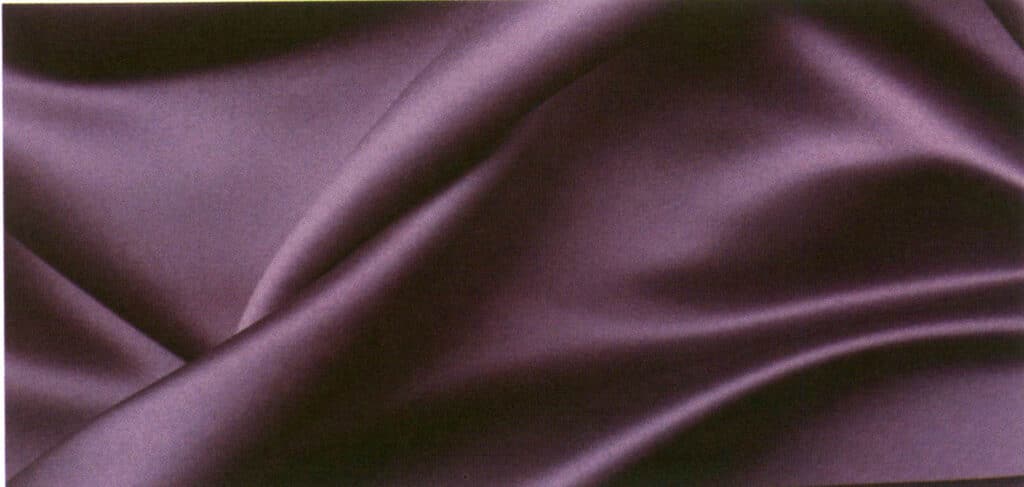

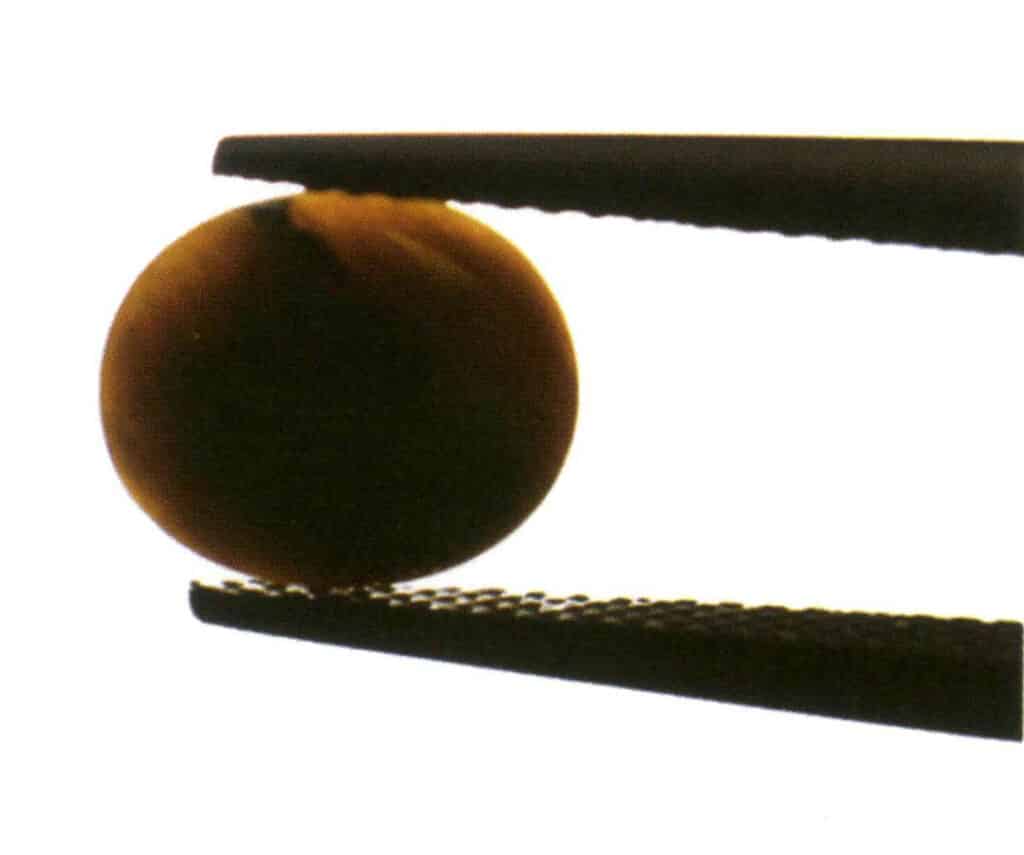

2.2 Lucentezza setosa

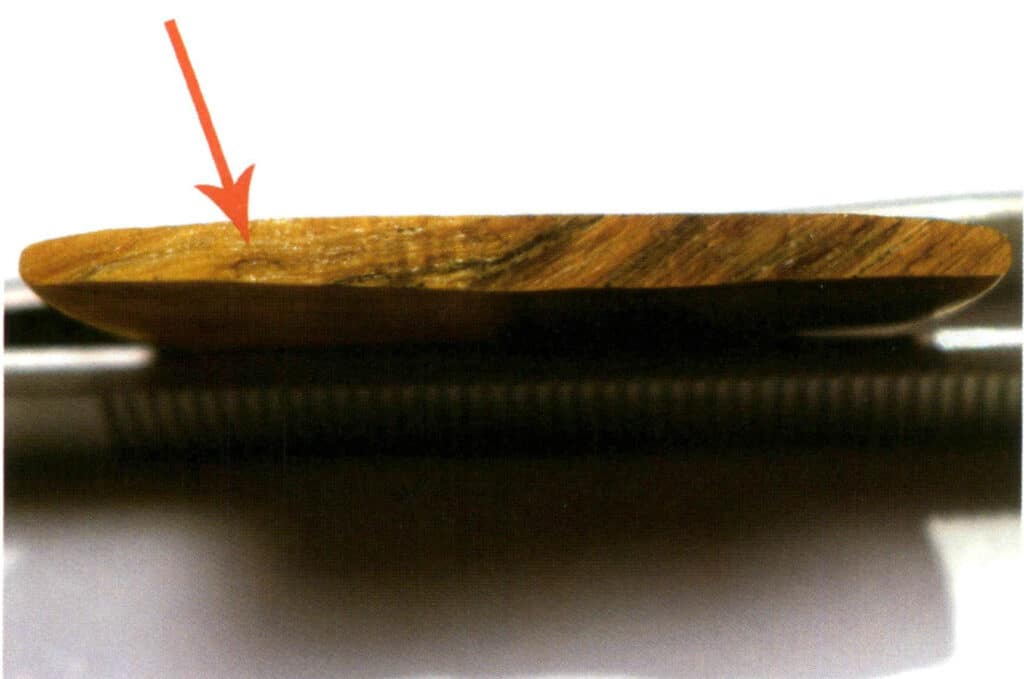

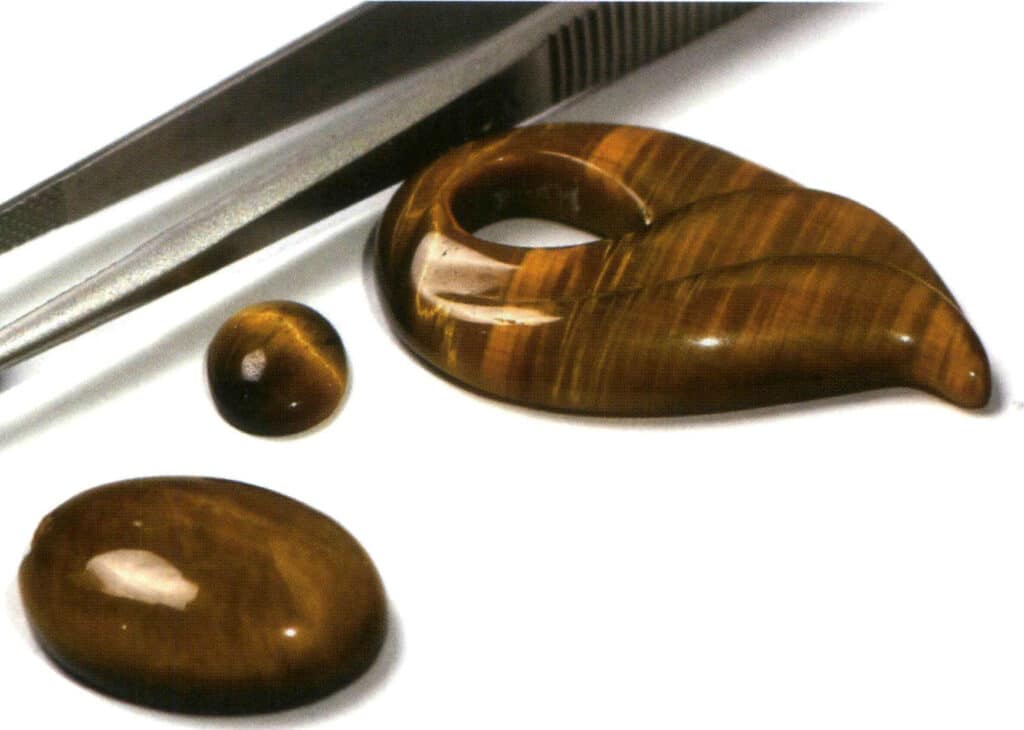

La superficie ruvida degli aggregati fibrosi spesso presenta una lucentezza simile alla seta o ai tessuti di seta. Ne sono un esempio il gesso, l'amianto, l'occhio di tigre, la malachite e le perle di charoite (da Figura 3-2-8 a Figura 3-2-10).

Figura 3-2-8 Lucentezza della superficie di seta (luce riflessa)

Figura 3-2-9 Lucentezza setosa (alla rottura dell'occhio di tigre, luce riflessa)

Figura 3-2-10 Lucentezza vetrosa (occhio di tigre lucidato, luce riflessa)

2.3 Lucentezza cerosa

Alcuni minerali trasparenti presentano una lucentezza cerosa sulle loro masse dense criptocristalline o amorfe, come la pirofillite massiccia, il serpentino e il calcedonio grezzo (Figure da 3-2-11 a 3-2-13).

Oltre alle situazioni sopra descritte, gli aggregati possono presentare due cluster su un singolo piano a causa della diversità dei minerali costituenti o dell'influenza delle inclusioni (Figura 3-2-14).

Esiste anche un tipo di lucentezza terrosa descritta nei minerali (aggregati terrosi, polverosi o poco porosi, che appaiono opachi e privi di lucentezza come le zolle di terra. Esempi sono la caolinite massiccia e la limonite). Attualmente non esistono minerali gemmari con questo tipo di lucentezza.

Figura 3-2-11 Lucentezza cerosa (in alto una candela, in basso a sinistra un diaspro orientale, in basso a destra un turchese, condizione di osservazione la luce riflessa)

Figura 3-2-12 Lucentezza cerosa (nefrite, luce riflessa)

Figura 3-2-13 Confronto tra lucentezza oleosa e lucentezza cerosa (la prima e la seconda a sinistra sono lucide, la seconda a destra è lucida; la condizione di osservazione è la luce riflessa).

Figura 3-2-14 In luce riflessa, le inclusioni metalliche a punta di stella all'interno dell'aggregato mostrano una lucentezza metallica. Al contrario, l'aggregato mostra un'altra lucentezza (a sinistra la giada cerosa hsiuyen, a destra il lapislazzuli vetroso).

3. Trasparenza degli aggregati

In base al grado di trasmissione della luce delle gemme, la trasparenza si divide in cinque livelli: trasparente, semitrasparente, traslucido, microtrasparente e opaco.

La terminologia per descrivere la trasparenza degli aggregati è coerente con quella della trasparenza dei cristalli, e si osserva in luce riflessa; tuttavia, se la trasparenza dell'aggregato è disomogenea, deve essere evidenziata separatamente.

Anche i livelli di trasparenza comunemente coinvolti negli aggregati, come i cristalli, hanno cinque livelli.

3.1 Trasparente

Quando la gemma viene osservata in luce trasmessa, la luminosità complessiva della gemma è trasparente. Rispetto allo sfondo luminoso, la luminosità della parte centrale della gemma è uguale o leggermente superiore a quella dello sfondo, mentre la parte del contorno del bordo è più scura. Come la giada in vetro, la giada albolita (nota anche come schiuma d'acqua), ecc. (Figura 3-2-15. Figura 3-2-16). Un oggetto più visibile sullo stesso lato della luce trasmessa può essere visto attraverso la gemma.

Figura 3-2-15 Giada albite (luce riflessa)

Figura 3-2-16 Trasparente (giada albite, luce trasmessa)

3.2 Sub-trasparente

Osservando le gemme con la luce trasmessa, le gemme appaiono complessivamente luminose. Rispetto allo sfondo, la luminosità della gemma è coerente con quella dello sfondo. Gli oggetti osservati sullo stesso lato della luce trasmessa appaiono più sfocati, come se fosse stato aggiunto uno strato di garza bianca densa tra la sorgente luminosa e la gemma trasparente. Questo fenomeno è più comune nelle gemme aggregate e rappresenta la massima trasparenza delle gemme aggregate, come la giadeite di specie ghiacciata e il calcedonio incolore (figure da 3-2-17 a 3-2-20).

Figura 3-2-17 Giadeite (luce riflessa)

Figura 3-2-18 Sub-trasparente (Giada, luce trasmessa)

Figura 3-2-19 Quarzite (luce riflessa)

Figura 3-2-20 Sub-trasparente (quarzite, luce trasmessa)

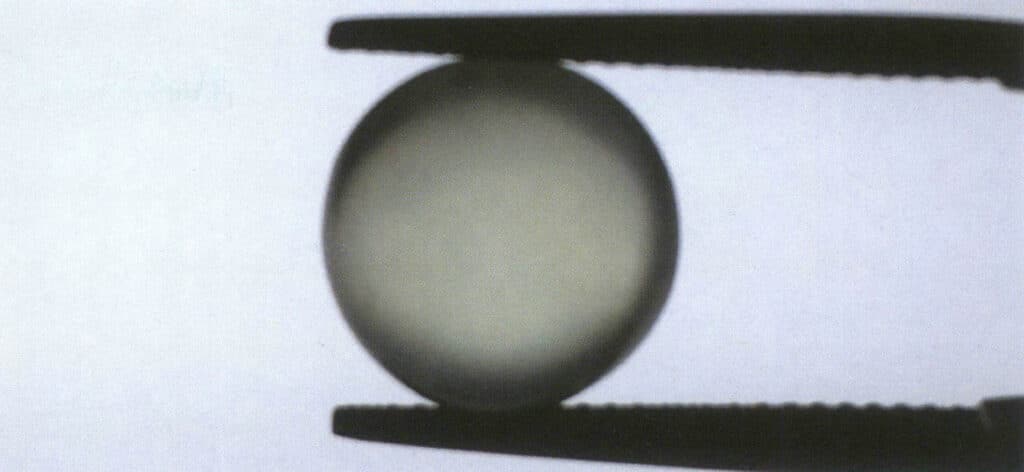

3,3 Traslucido

Osservando la gemma con la luce trasmessa, essa appare nel complesso relativamente luminosa, ma la sua luminosità è più debole rispetto allo sfondo luminoso. È più evidente vedere gli oggetti sullo stesso lato della luce trasmessa, ma è impossibile determinare quale sia l'oggetto; si può solo sapere che c'è un oggetto (da Figura 3-2-21 a Figura 3-2-25).

3,4 Semi-trasparente

Se osservata con luce trasmessa, la gemma nel suo complesso si illumina, ma la luminosità è significativamente più scura e alcune gemme si osservano più scure al centro e trasparenti ai bordi rispetto allo sfondo luminoso (Figura 3-2-26).

Figura 3-2-21 Quarzite (luce riflessa)

Figura 3-2-22 Traslucido (quarzite, luce trasmessa)

Figura 3-2-23 Traslucido (Nefrite, luce trasmessa)

Figura 3-2-24 Calcedonio (luce riflessa)

Figura 3-2-25 Da sub-trasparente a traslucido, trasparenza non uniforme (calcedonio, luce trasmessa)

Figura 3-2-26 Leggermente trasparente (occhio di tigre, luce trasmessa)

3,5 Opaco

Osservando la gemma con la luce trasmessa, la gemma risulta complessivamente opaca, apparendo relativamente luminosa rispetto allo sfondo, con i bordi luminosi e le altre aree che appaiono nere o non lasciano passare la luce (figure da 3-2-27 a 3-2-30).

Figura 3-2-27 Turchese (luce riflessa)

Figura 3-2-28 Opaco (turchese, luce trasmessa)

Figura 3-2-29 Opaco (malachite, luce trasmessa)

Figura 3-2-30 Opaco (Lapislazzuli, luce trasmessa)

Copywrite @ Sobling.Jewelry - Produttore di gioielli personalizzati, fabbrica di gioielli OEM e ODM

4. Luminescenza degli aggregati

Il formato per descrivere la luminescenza delle gemme osservate a occhio nudo è l'intensità e il colore, dove l'intensità può essere descritta utilizzando i seguenti termini: forte, media, debole e nulla. La descrizione del colore può utilizzare uno dei metodi colorimetrici standard, il metodo binomiale o il metodo analogico.

La luminescenza degli aggregati non è generalmente osservabile a occhio nudo. Come per i cristalli, la luminescenza è solitamente invisibile se l'aggregato contiene elementi di ferro (figure da 3-2-31 a 3-2-33). È particolarmente importante notare che quando si osserva sotto la luce fluorescente ultravioletta, è necessario descrivere l'uniformità della fluorescenza, poiché la luminescenza dei singoli minerali che costituiscono l'aggregato può variare (Figure da 3-2-34 a 3-2-36).

Figura 3-2-31 Agata sotto normale fonte di luce (contenente elementi di ferro).

Figura 3-2-32 L'agata non mostra fluorescenza sotto la luce ultravioletta a onde lunghe, non visibile a occhio nudo.

Figura 3-2-33 L'agata non mostra fluorescenza alla luce ultravioletta a onde corte, non visibile a occhio nudo.

Figura 3-2-34 Lapislazzuli alla luce normale.

Figura 3-2-35 Alla luce ultravioletta fluorescente a onde lunghe, la fluorescenza blu (del lapislazzuli) non è visibile a occhio nudo.

Figura 3-2-36 Alla luce fluorescente ultravioletta a onde corte, la fluorescenza gessosa irregolare (del lapislazzuli) non è visibile a occhio nudo.

In questa sede, parleremo brevemente di un tipo di aggregato comune sul mercato: la fluorescenza della giadeite.

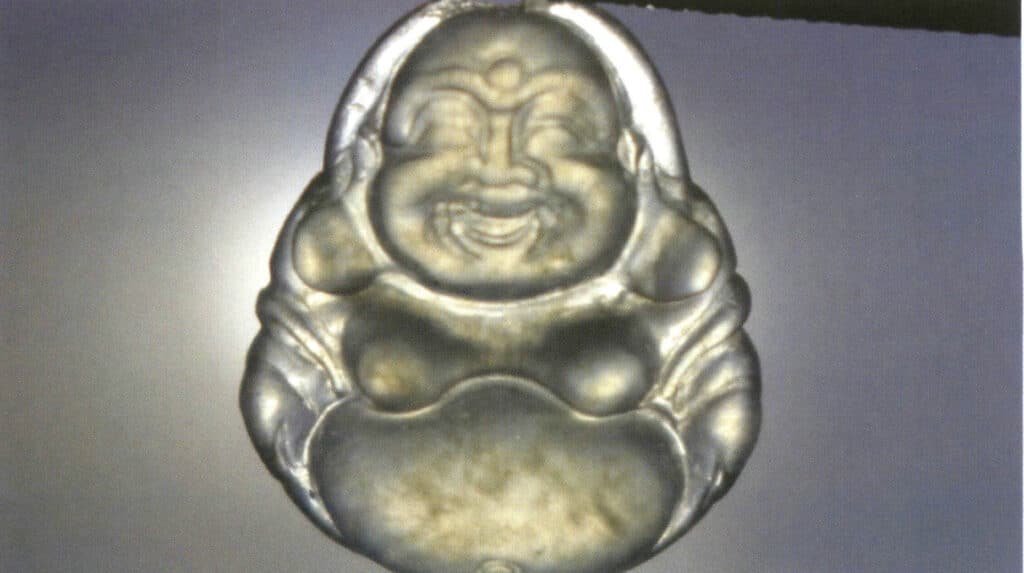

La giadeite naturale generalmente non presenta fluorescenza. Se la giadeite è riempita con sostanze organiche come la resina epossidica, alcune giade possono addirittura mostrare un'evidente fluorescenza bianco-blu sotto una luce forte, senza bisogno di luce ultravioletta (Figure 3-2-37, 3-2-38). L'identificazione accurata di questo fenomeno può aiutarci a distinguere alcune giadeiti sbiancate e riempite presenti sul mercato.

Per la maggior parte della giadeite, la fluorescenza deve essere osservata con luce ultravioletta, ma la fluorescenza non prova che la giadeite sia stata sbiancata e riempita. In generale, per determinare il trattamento di sbiancamento e riempimento della giadeite, la fluorescenza nella giadeite richiede l'esclusione della giadeite viola, della giadeite a struttura granulare grossolana e dell'assenza di attaccamento di materia organica (come cosmetici, macchie di sudore, ecc.).

Nell'osservazione reale, un fenomeno chiamato "riflessione di fluorescenza" può essere facilmente confuso con la fluorescenza. Quando viene illuminata dalla luce riflessa, alcune giadeiti naturali finemente strutturate, da trasparenti a semitrasparenti, mostrano un alone bianco vicino al bordo dello sfondo sulla superficie dell'arco alto e sporgente della giadeite. Questo fenomeno è chiamato "riflessione di fluorescenza" (Figura 3-2-39).

Il motivo della "fluorescenza" è che quando la luce incidente parallela passa attraverso la superficie curva della giadeite, converge sulla superficie curva superiore per rifrazione e poi converge nuovamente sulla superficie curva inferiore per riflessione. Quando viene bloccata dalle particelle minerali all'interno dell'aggregato, si verifica la dispersione/riflessione.

Sul mercato, la giadeite con supporto incorporato presenta un fenomeno simile alla luce riflessa (Figura 3-2-40).

La "risalita della fluorescenza" e la fluorescenza della resina nei trattamenti di sbiancamento e otturazione sono due fenomeni diversi (Tabella 1). Non esiste una relazione necessaria tra "riflessione della fluorescenza" e fluorescenza. Il fenomeno della "fluorescenza" è direttamente correlato alle dimensioni delle particelle minerali che compongono l'aggregato. Quando la dimensione delle particelle di giada della giadeite è di 0,06-0,55 mm, la

Il fenomeno della "fluorescenza" può essere osservato nella giadeite. Dal punto di vista delle dimensioni delle particelle di giada, il fenomeno della "fluorescenza" della giadeite è inversamente correlato alla sua trasparenza, il che significa che quando il fenomeno della "fluorescenza" è evidente, la trasparenza non è evidente. Il fenomeno della "fluorescenza" non è evidente quando la trasparenza è evidente.

Tabella 1: Differenze tra la fluorescenza della giadeite e la "fluorescenza riflessione".

| Analisi delle cause di fluorescenza | Posizione della fluorescenza | Metodo di osservazione | |

|---|---|---|---|

| La giadeite con fluoresce | La giadeite attaccata alla materia organica mostra fluorescenza indipendentemente dal colore, dalla forma, dalla struttura, ecc. | L'intensità della fluorescenza si basa su quanto osservato per l'intera giadeite. | Ad eccezione di alcuni trattamenti sbiancati e stuccati, la giada può essere osservata alla luce naturale fortemente trasmessa; altrimenti, deve essere osservata alla luce ultravioletta. |

| Dopo la sbiancatura della giadeite, si esegue un trattamento di resinatura per rendere la struttura densa, e alcune possono anche essere sottoposte a un trattamento di tintura in seguito. | |||

| Giadeite più grossolana, con singole particelle minerali che formano un aggregato. | L'intera giadeite può presentare una fluorescenza non uniforme a causa dei minerali che la compongono; la forza della fluorescenza si basa sull'osservazione. | ||

| Giadeite viola | |||

| "Riflesso di fluorescenza" Giadeite | La struttura deve essere fine, da trasparente a traslucida e avere una superficie curva; tutte e tre le condizioni sono indispensabili. Questo fenomeno può essere osservato nella giadeite di un certo spessore o nella giadeite più sottile con un supporto. Può comparire anche in altre pietre con caratteristiche visive simili, come la prehnite (Figura 3-2-41), il calcedonio (Figura 3-2-42) e la giada albite (Figura 3-2-43). | Il "riflesso della fluorescenza" appare nelle aree superficiali curve e più ripide della giadeite di un certo spessore. Per la giadeite più sottile con un supporto, il "riflesso di fluorescenza" appare nelle aree più piatte e delicate della giadeite. | Osservare sotto la luce riflessa. L'intensità del colore della giadeite, le condizioni di lucidatura e il grado di curvatura influiscono sul fenomeno della "fluorescenza riflessa". |

Figura 3-2-41 Prehnite che mostra la "riflessione di fluorescenza" in luce riflessa.

Figura 3-2-42 Calcedonio che mostra la "riflessione di fluorescenza" in luce riflessa.

Figura 3-2-43 Giada albite che mostra il "riflesso di fluorescenza" in luce riflessa.

5. Effetti ottici speciali degli aggregati

Gli effetti ottici speciali delle gemme includono l'effetto occhio di gatto, l'effetto stella, l'effetto cambio di colore, l'effetto sabbia dorata, l'effetto cambio di colore, l'effetto chiaro di luna e l'effetto alone, per un totale di sette tipi. Alcuni libri di testo si riferiscono all'effetto cambio di colore, all'effetto chiaro di luna e all'effetto alone come all'effetto alone. In questa sede ci concentreremo sull'effetto occhio di gatto, sull'effetto sabbia dorata e sull'effetto cambio di colore negli aggregati.

5.1 Effetto occhio di gatto

Anche gli aggregati solidi curvi disposti in modo direzionale possono presentare l'effetto occhio di gatto dopo il taglio direzionale. Ad esempio, la Figura 3-2-44 confronta il movimento della linea dell'occhio di gatto quando la sorgente luminosa si sposta per l'occhio di gatto al quarzo con l'effetto occhio di gatto e Jade (Figura 3-2-45), ecc.

5.2 Effetto Goldstone

Se sono presenti inclusioni solide opache e semitrasparenti a scaglie, anche gli aggregati possono presentare l'effetto goldstone, come l'avventurina. (Figure 3-2-46 e 3-2-47).

Vale la pena notare che l'effetto goldstone e la frattura irregolare sono due fenomeni simili; entrambi presentano lampi stellari, ma l'effetto goldstone è visibile sia sulla superficie grezza che su quella lucida dell'aggregato prima e dopo la lavorazione, mentre la frattura irregolare è visibile solo nei punti di rottura grezzi dell'aggregato.

Figura 3-2-46 Avventurina.

Figura 3-2-47 Effetto oro di sabbia dell'avventurina.

Sezione IV Interpretazione delle proprietà meccaniche relative agli aggregati

Le proprietà meccaniche delle gemme presentano sette fenomeni, suddivisi in quattro categorie: scissione, separazione e frattura appartengono a una categoria, mentre le altre tre categorie sono durezza, densità e tenacità. In questa sede discuteremo di scissione, frattura, durezza, densità relativa e tenacità relative agli aggregati.

Il clivaggio e la frattura sono proprietà degli aggregati e dei minerali che li compongono che si verificano sotto l'azione di una forza esterna e le loro caratteristiche e cause di frattura sono diverse. Sono una delle proprietà fisiche importanti per l'identificazione e la lavorazione delle gemme.

1. Scissione degli aggregati

Se i singoli cristalli minerali che compongono l'aggregato possono presentare una scissione, allora nell'aggregato si possono osservare fenomeni di scissione.

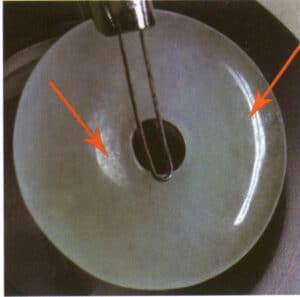

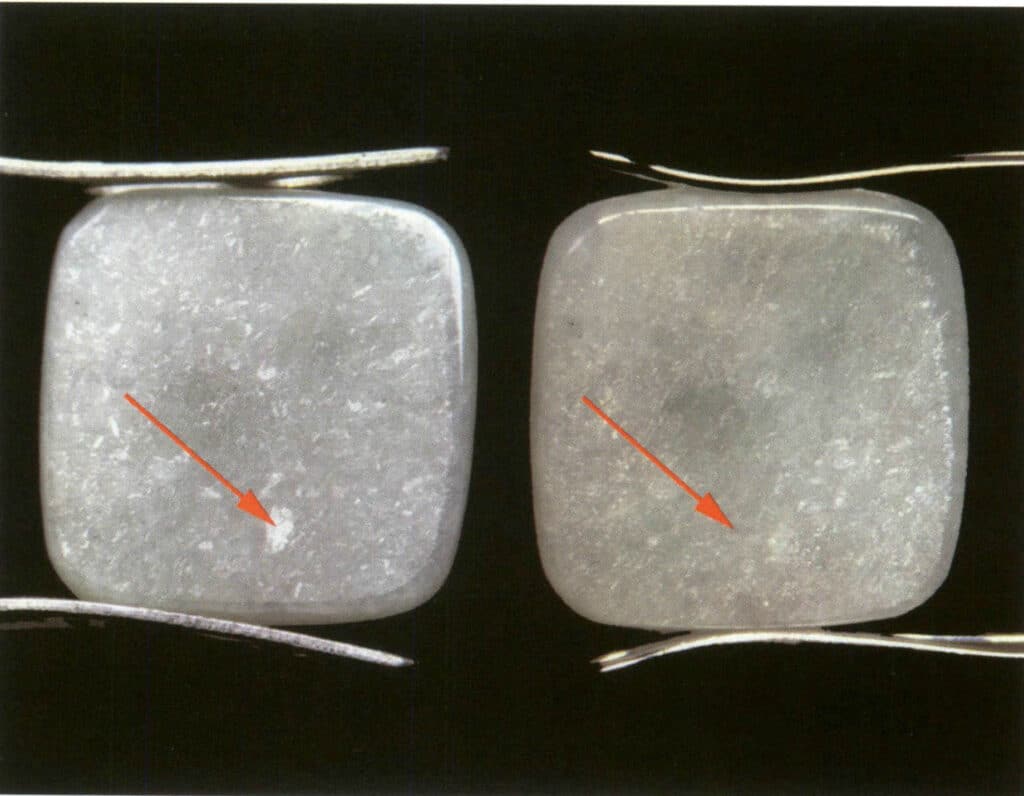

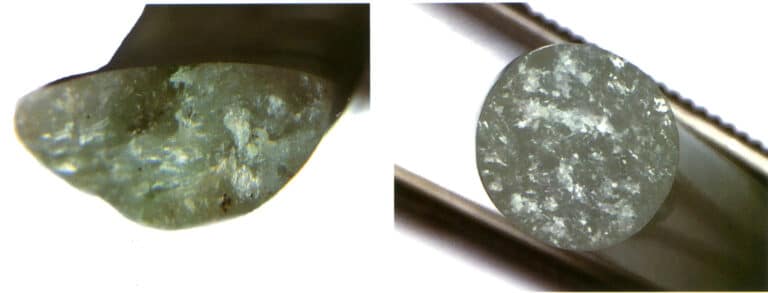

La descrizione del clivaggio negli aggregati è molto più semplice rispetto a quella dei cristalli; è sufficiente descrivere se è presente o assente. Nella giadeite, termini come "colore" e "ala di mosca" sono utilizzati anche per descrivere la scissione nella giadeite che la compone. Quando le particelle di giadeite sono più grandi di 0,15 mm, il colore della giada è visibile; quando sono più grandi di 0,55 mm, il colore è molto evidente (Figure 3-3-1, 3-3-2).

Figura 3-3-1 Giada (luce riflessa)

Figura 3-3-2 Osservando la giada sotto la luce riflessa ad angolo, il fenomeno dei contorni irregolari che lampeggiano in una direzione è chiamato "colore" (nell'immagine di destra, dopo aver ruotato la giada, il lampo indicato dalla freccia rossa scompare).

2. Frattura degli aggregati

Le descrizioni delle fratture utilizzano spesso l'analogia, basandosi di solito su fenomeni comuni nella vita per descrivere la forma della frattura.

L'assemblaggio utilizza due tipi di parole, fibre frastagliate e sfaldate, e questa frattura è facilmente visibile nell'assemblaggio prima della lavorazione, così come il luogo in cui l'incisione e la lucidatura dell'assemblaggio dopo la lavorazione sono visibili.

Una frattura frastagliata si riferisce a una superficie irregolare e ruvida. Ad esempio, l'avventurina, ecc. (Figura 3-3-3).

Una frattura fibrosa multistrato presenta strati sottili intrecciati, come la nefrite, la giadeite, ecc.

Per l'identificazione effettiva delle gemme, osservare il modello di lampo della frattura sotto la luce riflessa. Se l'andamento del lampo è abbastanza tipico, è possibile determinare se l'aggregato ha una struttura granulare o fibrosa intrecciata.

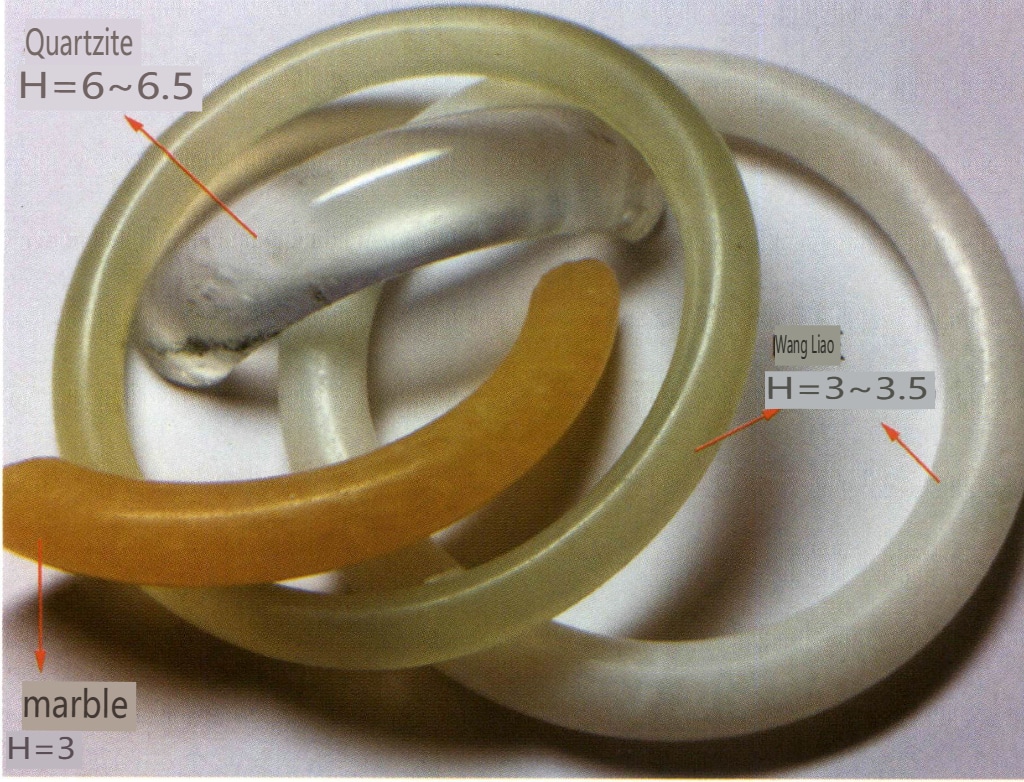

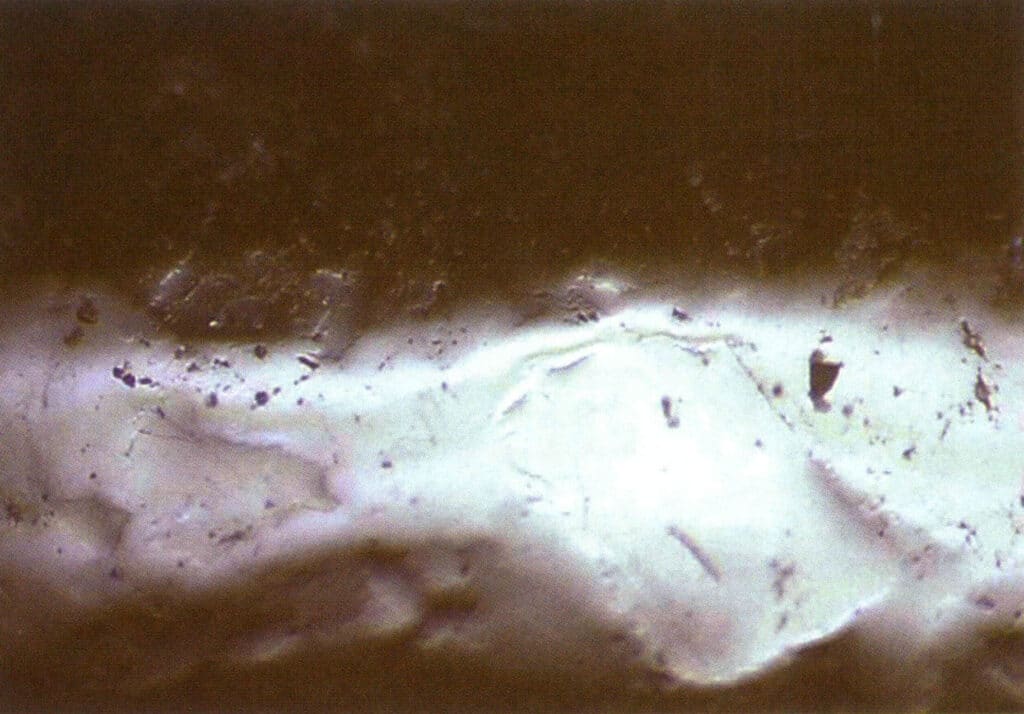

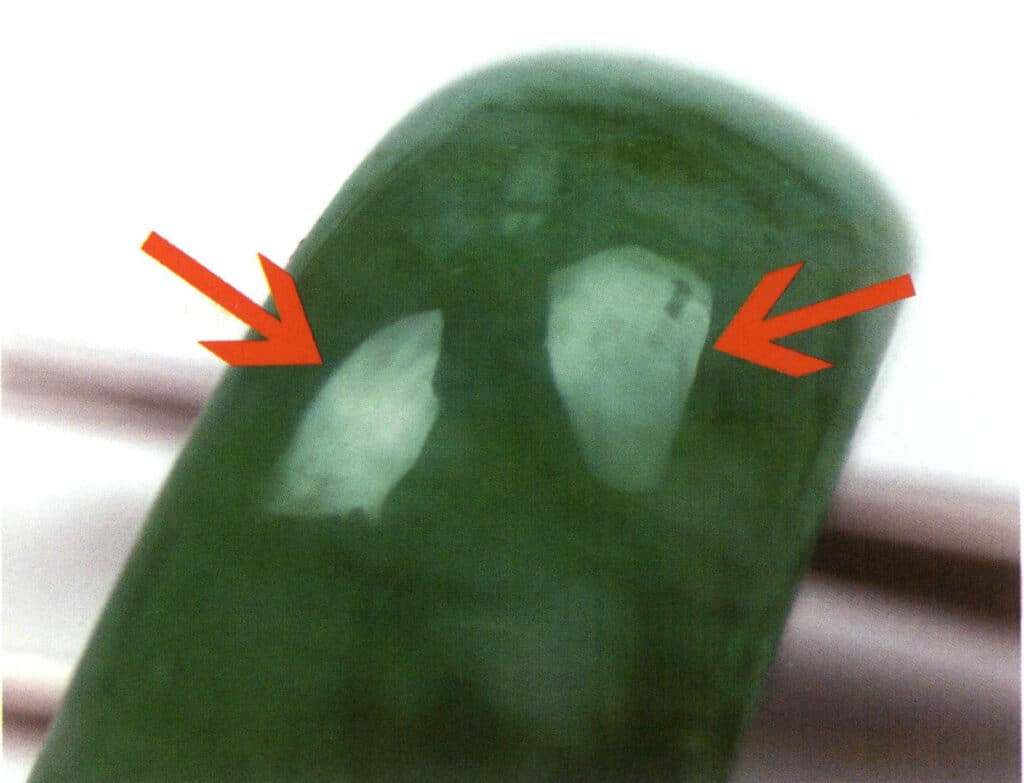

3. Durezza dell'aggregato

La durezza delle gemme aggregate è generalmente superiore a 6, e l'aggregato con durezza Mohs inferiore a sei apparirà opaco e spento a causa dell'usura se non si presta attenzione alla manutenzione e alla cura nel successivo processo di usura (Figura 3-3-5). Nel trattamento di riempimento della giada, a causa della differenza tra la durezza del riempimento e quella della giada, è facile che si verifichi un fenomeno chiamato maglia di incisione acida. Questo fenomeno è anche un'importante caratteristica visiva che distingue la giada naturale dalla giada da riempimento (Figura 3-3-6, Figura 3-3-7).

Figura 3-3-5 La diversa lucentezza degli aggregati dovuta alla diversa durezza dei minerali costituenti nelle stesse condizioni di lucidatura

Figura 3-3-6 Giada naturale con superficie liscia

A questo proposito, è importante citare un termine professionale comune nella Giada: l'effetto buccia d'arancia. Osservando la superficie della Giada con la luce riflessa al confine tra la sorgente luminosa e la Giada stessa, si può notare un fenomeno che assomiglia alla superficie irregolare della buccia d'arancia, definito effetto buccia d'arancia (Figure 3-3-8, 3-3-9). L'effetto buccia d'arancia è legato al grado di uniformità nella disposizione delle particelle non omogenee che compongono la Giada. In generale, più le particelle non omogenee sono disordinate, più è probabile osservare diversi gradi di levigatezza nella lucidatura e maggiore è la differenza di durezza, più è probabile osservare l'effetto buccia d'arancia (Figure 3-3-10, 3-3-11).

Figura 3-3-8 Giadeite con un evidente effetto a buccia d'arancia

Figura 3-3-9 Effetto buccia d'arancia della giadeite al microscopio con ingrandimento di 30 volte

Figura 3-3-10 Giadeite con un effetto a buccia d'arancia poco evidente

Figura 3-3-11 Giadeite senza effetto buccia d'arancia

4. La densità relativa degli aggregati

La densità degli aggregati è diversa da quella dei cristalli; il suo valore non è un numero fisso ma un intervallo fisso. La densità degli aggregati è strettamente correlata ai tipi e ai contenuti dei minerali costituenti. Ad esempio, nella giada di Dushan, i principali componenti minerali sono il plagioclasio (anortite) e la zoisite, con minerali minori tra cui la mica verde cromo, il pirosseno verde chiaro, l'anfibolo giallo-verde, la biotite e un piccolo numero di altri componenti minerali. La densità della giada di Dushan può variare da 2,70g/cm³ a 3,09g/cm³.

5. Durezza degli aggregati

Il fenomeno della resistenza delle gemme alla rottura (abrasione, stiramento, frattura, taglio) è chiamato tenacità.

La tenacità non è correlata alle proprietà ottiche delle gemme e non è nemmeno correlata a scissione, separazione, frattura, durezza, densità e altre proprietà meccaniche. È strettamente legata al legame diretto tra elementi e minerali. In generale, la tenacità degli aggregati è molto migliore di quella dei cristalli, motivo per cui i diamanti neri aggregati sono più duri dei normali diamanti cristallini e persino più duri della giada e della nefrite, il che li rende i più duri tra tutte le gemme.

Le gemme aggregate più comuni, classificate dalla più forte alla più debole in termini di tenacità, sono il diamante nero, la nefrite e la giadeite.

Sezione V Da dove vengono le gemme?

Altri suggerimenti: Da dove vengono le pietre preziose?

La Terra su cui viviamo può essere vista come un'enorme sfera composta da varie rocce, che sono costituite da piccoli frammenti formati da una o più sostanze, e queste sostanze sono minerali prodotti dall'interazione di diversi elementi chimici.

Le gemme naturali inorganiche sono una parte bella, durevole, rara e lavorabile dei minerali e delle rocce. La maggior parte delle gemme naturali si forma nello stesso modo dei minerali rocciosi, mentre una piccola parte di gemme non ha alcuna relazione con la Terra, come il vetro dei meteoriti.

Dove si trovano le gemme? Ovunque ci siano rocce, possono esserci gemme, poiché le gemme si accumulano naturalmente all'interno delle rocce. I luoghi in cui si trova un gran numero di gemme sono definiti depositi.

1. Le rocce

Durante il raffreddamento del magma dallo stato fuso a quello solido, alcuni elementi si dispongono in uno schema regolare per formare solidi minerali cristallini e vari minerali si riuniscono per formare diversi tipi di rocce.

Le rocce sono aggregati naturali di minerali con una certa struttura e composizione, formatisi in condizioni geologiche specifiche. Gli aggregati minerali formati da diversi processi geologici costituiscono diversi tipi di rocce. La formazione e la trasformazione delle rocce sono strettamente legate al magmatismo, alla sedimentazione e al metamorfismo all'interno del sistema di azioni geologiche.

Le rocce ignee, formate dal magmatismo, comprendono varietà di gemme uniche come diamanti, ossidiana e agata. Rubini, zaffiri, cristalli e granati si trovano anche in altri processi geologici.

Le rocce sedimentarie, formate dalla sedimentazione, includono varietà di gemme uniche come il turchese, la malachite e la giadeite. La maggior parte delle varietà di gemme si trova nei depositi sedimentari, che in genere presentano meno fratture interne e una qualità migliore.

Le rocce metamorfiche, formate dal metamorfismo, comprendono varietà di gemme uniche come la giada, la nefrite, il serpentino, l'andalusite e il legno silicizzato.

2. Depositi minerari

In quanto prodotti di processi geologici, la formazione delle gemme avviene in condizioni geologiche molto complesse. In base alla natura dei processi geologici e delle fonti energetiche, la genesi dei depositi di gemme può essere suddivisa in mineralizzazione endogena, mineralizzazione esogena e mineralizzazione metamorfica.

2.1 Mineralizzazione endogena

Si riferisce a una serie di processi di mineralizzazione legati al magmatismo e alle eruzioni vulcaniche.

Include principalmente la mineralizzazione magmatica (le gemme formate includono diamanti, piropi, rubini, zaffiri, olivina, pietra di luna, ecc.), la mineralizzazione pegmatitica (le gemme formate includono rubini, zaffiri, granati, cristalli, spinello, tormalina, topazio, amazzonite, ecc.), mineralizzazione idrotermale (le gemme formate includono rubini, zaffiri, cristalli, smeraldi, agate, topazio, tanzanite, ecc.) e mineralizzazione vulcanica (le gemme formate includono ossidiana, ecc.)

2.2 Mineralizzazione esogena

Si riferisce ai processi di mineralizzazione che si formano in prossimità della superficie terrestre grazie all'azione del sole, dell'acqua, del vento, dell'aria e di altri organismi.

I tipi di depositi minerali che si formano includono principalmente il tipo di crosta atmosferica, il tipo di miniera di sabbia e il tipo sedimentario. I tipi di crosta atmosferica e di miniera di sabbia sono depositi secondari, come opale, calcedonio, turchese, malachite, diamante, rubino, zaffiro, giada, nefrite, berillo, granato, ecc.

2.3 Mineralizzazione metamorfica

Si riferisce alla formazione di gruppi di minerali (rocce o depositi di minerali) sotto l'azione di sollecitazioni crostali interne (come l'azione della temperatura, della pressione, del magma, dell'idrotermia, ecc.) causate dal movimento tettonico, in modo che la composizione minerale materiale, la combinazione di minerali, la struttura e la struttura cambino per formare nuovi minerali, rocce o depositi di minerali, come la giada, il granato, la tormalina, il rubino, lo zaffiro, il legno silicizzato e la pietra di luna.