Agrégats de pierres précieuses : Comprendre les définitions, les propriétés optiques et mécaniques

Notions de gemmologie relatives aux agrégats

Les granulats font partie des premiers matériaux utilisés par l'homme en tant qu'outils. À l'époque préhistorique, l'homme avait déjà commencé à utiliser du chert aiguisé pour dépecer le gibier et des abrasifs plus durs pour polir les agrégats afin de leur donner des formes et des décorations spécifiques, devenant ainsi des symboles de statut et de rang. Plus tard, avec la découverte des métaux et le développement des technologies de fonte et de moulage des métaux, les métaux ont progressivement remplacé les agrégats comme premier matériau pour les outils, tandis que les agrégats ont pris des fonctions plus décoratives et une signification symbolique.

Table des matières

Section I Le concept et la description des granulats

1. Le concept d'agrégats

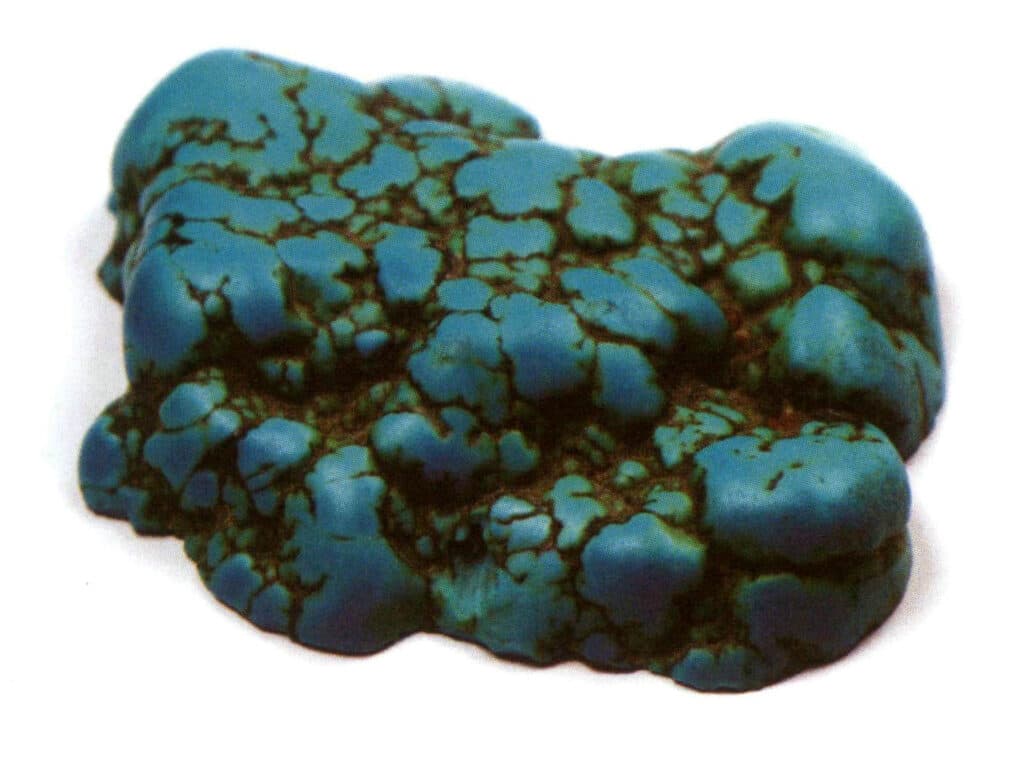

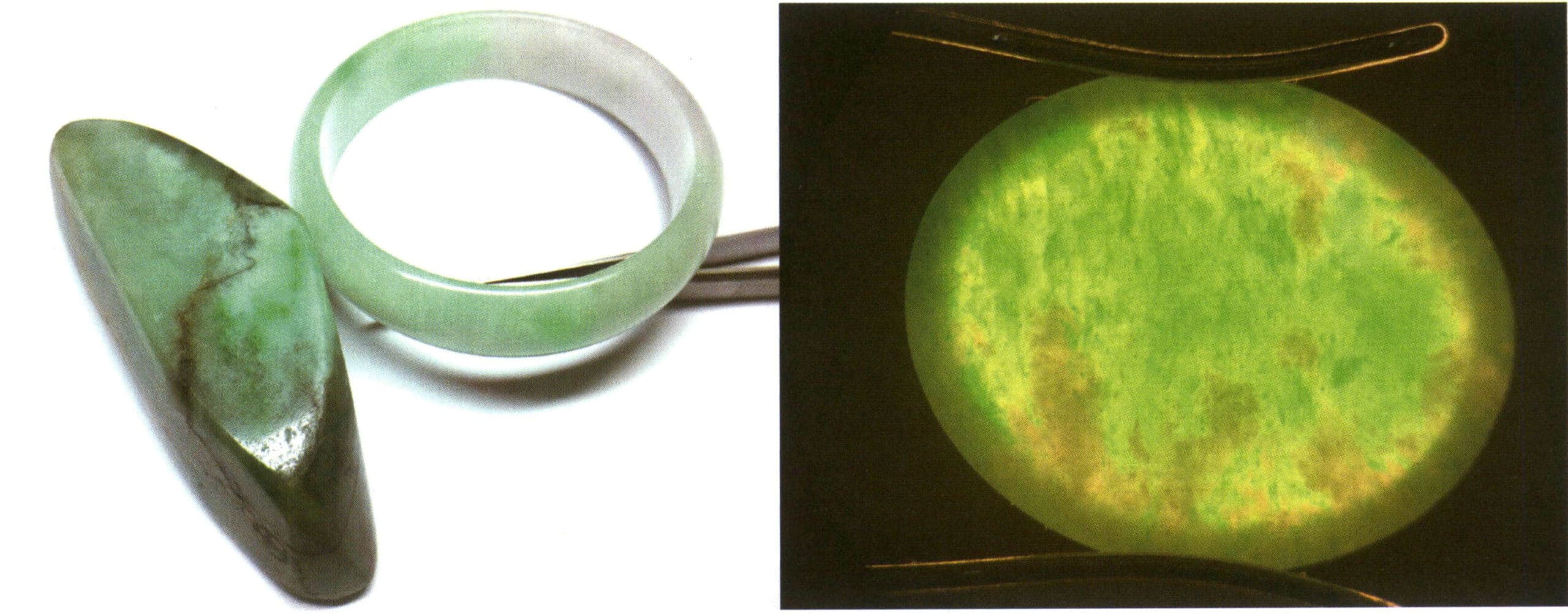

Les agrégats sont des agrégats minéraux polycristallins naturels présentant une certaine structure et composition (figure 3-1-1). Il peut s'agir d'agrégats d'une seule espèce minérale ou d'agrégats de plusieurs espèces minérales ; il peut s'agir d'agrégats de familles cristallines intermédiaires ou de faible qualité (figure 3-1-2) ou d'agrégats de familles cristallines de minéraux de qualité supérieure.

Un agrégat est un agrégat minéral polycristallin composé d'un ou de plusieurs types de cristaux dont la composition chimique et la taille varient. Toutefois, la méthode d'agrégation des cristaux est fixe pour un même type d'agrégat.

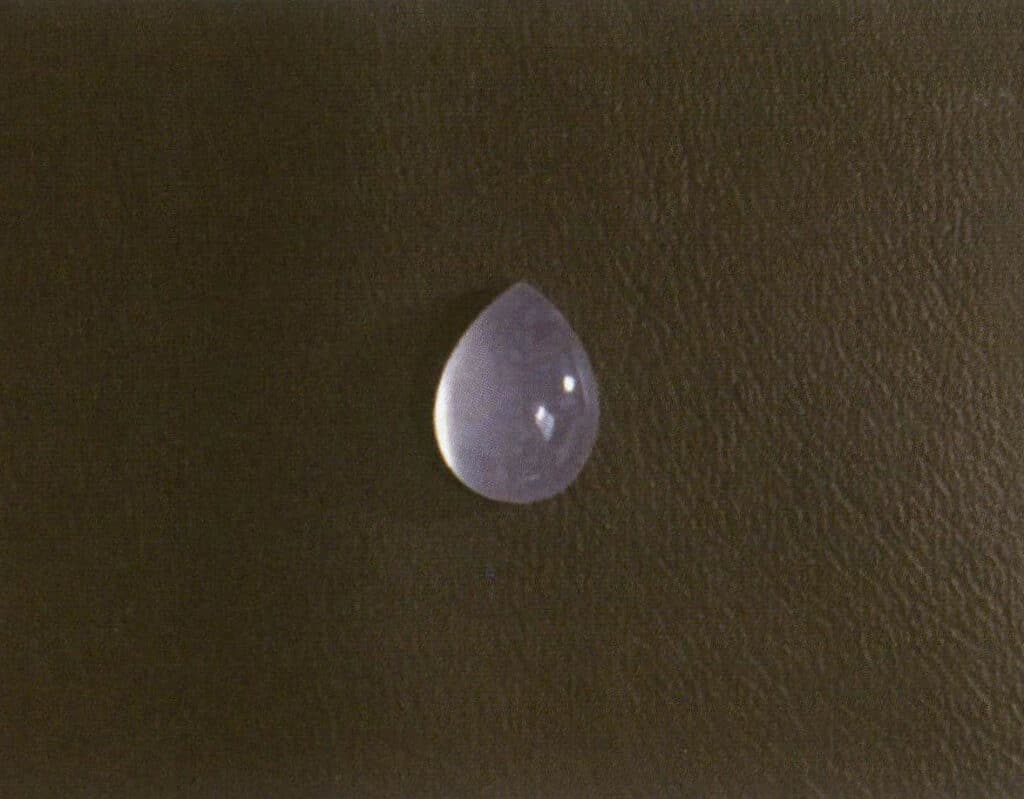

Figure 3-1-1 Morphologie des agrégats de turquoise

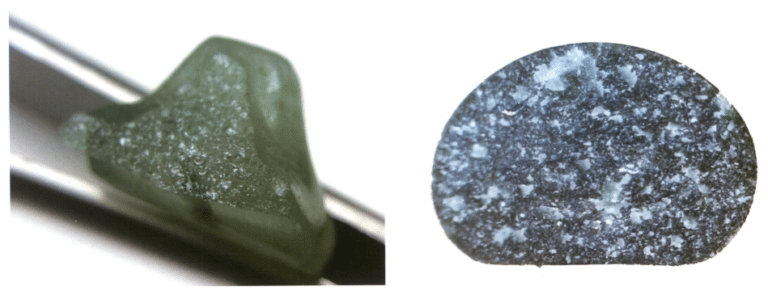

Figure 3-1-2 Rubis et Zoisite (la partie rouge correspond à la famille des cristaux intermédiaires de rubis, et la partie verte à la famille des cristaux de bas niveau de Zoisite)

2. Description de l'agrégat

En raison de la diversité des minéraux qui composent les agrégats, il existe de nombreuses façons de décrire les agrégats, comme la classification basée sur la taille et la forme des particules minérales individuelles.

2.1 Description basée sur la taille des minéraux constitutifs

En fonction de la taille des particules minérales individuelles qui composent l'agrégat, celui-ci est divisé en trois catégories principales : les agrégats de cristallisation, les agrégats de cryptocristaux et les agrégats colloïdaux.

Les agrégats de cristallisation sont ceux dans lesquels des cristaux minéraux individuels peuvent être observés à l'œil nu ou à la loupe 10X.

L'agrégat de cryptocristaux est une collection de cristaux minéraux individuels qui ne peuvent être observés qu'au microscope.

L'agrégat colloïdal est un ensemble de cristaux minéraux qui ne peuvent pas être observés, même avec un microscope à pierres précieuses.

L'agrégat de cryptocristaux peut lentement se cristalliser sur de longues périodes géologiques pour former des structures radiales, telles que la structure radiale sur la section transversale des nodules de pyrite, qui comprend d'innombrables cristaux minuscules en forme d'aiguilles disposées radialement. Ce phénomène est dû à la forte énergie présente dans l'agrégat de cryptocristaux, qui tend à se convertir spontanément en un état cristallin de moindre énergie.

2.2 Description basée sur la forme des minéraux constitutifs

En fonction de la taille des particules des minéraux, la description de la forme des minéraux constitutifs peut être divisée en deux catégories principales : les agrégats cristallins et les agrégats colloïdaux cryptocristallins.

(1) Description des agrégats cristallins

Les agrégats cristallins sont décrits à l'aide de termes tels que granulaire, floconneux et colonnaire, en fonction de la forme des minéraux constitutifs.

① Agrégats granulaires.

Ce type d'agrégat est largement répandu et formé par l'agrégation de particules minérales monocristallines. La forme des particules est généralement proche de l'équidimensionnel. En fonction de leur taille, les particules minérales peuvent être divisées en trois catégories : Gros grains (diamètre des particules supérieur à 5 mm), grains moyens (1-5 mm), grains fins (moins de 1 mm).

② Agrégats floconneux.

Les particules minérales de l'agrégat sont allongées dans deux directions, avec des tailles et des épaisseurs variables. Du point de vue de l'aspect de l'agrégat, elles peuvent former des agrégats en forme de plaques, de flocons ou d'écailles.

③ Agrégats colonnaires.

Si les particules sont allongées dans une direction, elles formeront des agrégats en forme de colonne, d'aiguille, de cheveu, de fibre ou de faisceau et des agrégats rayonnants. On parle de druse lorsque ces cristaux colonnaires ont une base commune, formant un groupe de cristaux du même minéral ou de minéraux différents. La formation d'une druse se produit parce que les cristaux croissent au maximum. L'angle d'inclinaison par rapport à la base se développe le plus facilement. Dans le même temps, les autres cristaux sont progressivement éliminés parce qu'ils sont gênés pendant le processus de croissance, un phénomène connu sous le nom de loi d'élimination géométrique.

(2) Description de l'agrégat cryptocristallin - colloïdal.

Les agrégats colloïdaux cryptocristallins ne peuvent être distingués à l'œil nu ou à la loupe 10X en raison de la taille des particules minérales et ne peuvent être classés et décrits que sur la base de la forme générale de l'agrégat. Les termes descriptifs courants comprennent corps de sécrétion, corps de nodule, corps de stalactite et massif.

① Corps de sécrétion.

Également appelés glandes cristallines, il s'agit d'agrégats minéraux remplis de matériaux cristallins ou colloïdaux dans les cavités rocheuses. Ce remplissage commence à partir de la paroi de la cavité et s'étend progressivement vers le centre. Les parois des cavités non remplies sont souvent observées dans les druses, comme les agrégats d'agate et de calcédoine.

Au cours du processus de sédimentation, la composition du matériau de remplissage peut changer, ce qui donne au corps de sécrétion des structures en couches concentriques. Les corps de sécrétion d'un diamètre inférieur à 1 cm sont également appelés corps amygdaloïdes. Les pores des roches volcaniques extrusives sont souvent remplis de minéraux secondaires, ce qui confère à la roche une structure en amande.

② Corps du nodule.

Corps sphérique qui se précipite et se développe progressivement de l'intérieur vers l'extérieur autour d'un certain centre (grains de sable, bulles de débris biologiques), le processus de sédimentation est exactement l'inverse de celui des corps de sécrétion. Les nodules se forment dans des couches de roches sédimentaires, généralement constituées de composants tels que la phosphorite et la pyrite. L'intérieur des nodules présente généralement une structure en couches concentriques.

Lorsque le diamètre d'un nodule est inférieur à 2 mm et qu'il forme un conglomérat de formes et de tailles diverses ressemblant à des œufs de poisson, on parle d'agrégat d'oolite, tel que l'hématite oolitique. Les agrégats qui ressemblent à des haricots et dont le diamètre est compris entre 2 et 5 mm sont appelés agrégats en forme de haricot. Ceux dont le diamètre est supérieur à 5 mm sont appelés nodules, comme les nodules de pyrite.

③ Corps de stalactite.

Désigne un agrégat minéral formé par l'évaporation d'une solution ou la coagulation d'un colloïde, entraînant l'accumulation de sédiments couche par couche. Les stalactites, les stalagmites et les stalactites, qui appartiennent toutes à la catégorie des stalactites, se trouvent couramment dans les grottes de calcaire ; les stalactites ont parfois une forme de raisin ou de rein.

④ Corps en bloc.

Parfois, les particules minérales de l'agrégat sont trop fines pour que l'on puisse distinguer les limites entre elles à l'œil nu ; dans les descriptions de spécimens, on parle alors de blocs denses.

2.3 Description basée sur les propriétés des minéraux constitutifs

D'un point de vue structurel, les minéraux sont classés en cristallins, solides amorphes, corps isotropes et corps non homogènes d'un point de vue optique. Après confirmation des propriétés des minéraux, ceux-ci sont souvent décrits comme des agrégats isotropes, des agrégats non homogènes ou des agrégats amorphes.

Section II La relation entre Jade et l'agrégat

1. L'ancienne conception du jade

Dans l'Antiquité, les pierres précieuses et le jade n'étaient pas distingués, comme le quartz de cristal, le jade rubis, le jade noir ivoire et l'agate, tous appelés "pierres précieuses" en persan, comme l'almandin.

En 1863, Alex D'Amour qualifie le jade de Hetian de néphrite et le feitsui de jadéite.

2. Définitions modernes

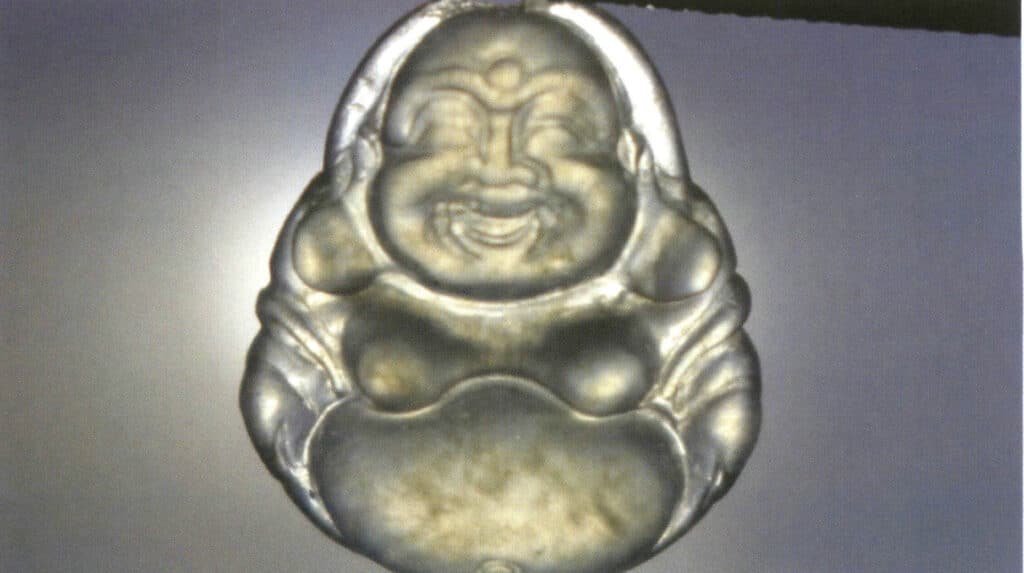

Le jade naturel désigne les agrégats minéraux produits par la nature, caractérisés par leur beauté, leur durabilité, leur rareté et leur valeur artisanale, certains étant des solides amorphes. Le jade est un type particulier de roche.

Les objets en jade font référence aux objets sculptés en jade.

3. La relation entre le ciel, les agrégats et les roches

Les termes agrégats et roches et pierres sont interchangeables ; cependant, les agrégats et les roches sont des termes techniques dans le système académique, tandis que les pierres sont des expressions familières.

Le jade fait partie des agrégats ; ses caractéristiques sont la beauté, la rareté, la durabilité et la valeur artisanale. Les agrégats qui ne possèdent pas ces caractéristiques ne peuvent pas être appelés Jade.

En ce qui concerne la relation entre le jade, la jadéite et la néphrite qui est souvent discutée dans la vie quotidienne, d'un point de vue disciplinaire, la jadéite et la néphrite sont des variétés de jade. Nous les définissons comme jadéite et néphrite en raison de leurs compositions différentes. De même, de nombreux jades nommés spécifiquement appartiennent au jade mais ne peuvent pas représenter tous les jades.

Section III Définitions des termes optiques relatifs aux agrégats

De nombreuses propriétés optiques des agrégats correspondent à celles des cristaux, mais il existe également des aspects uniques. Cette section aborde brièvement les phénomènes observés lors de l'observation d'agrégats dans des conditions d'éclairage et la terminologie professionnelle utilisée pour décrire ces phénomènes.

Il convient de noter qu'il existe des phénomènes invisibles de dispersion, de pléochroïsme et de biréfringence dans les agrégats.

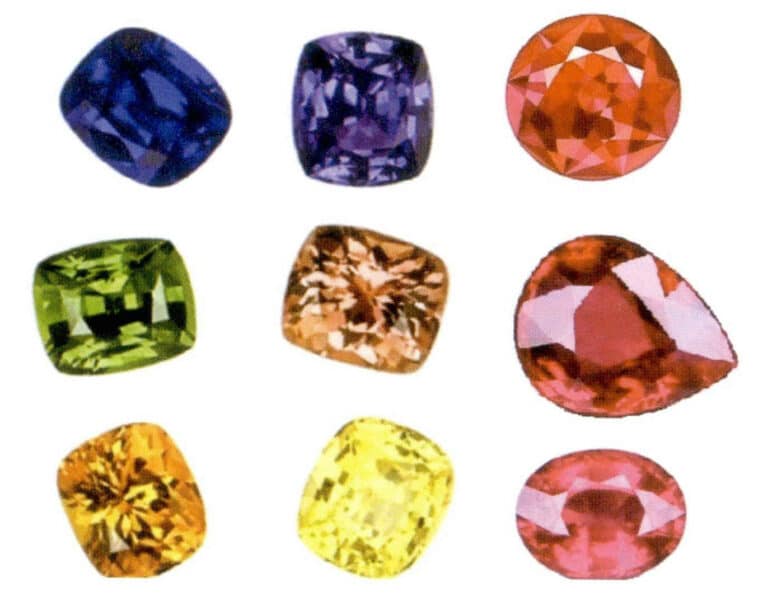

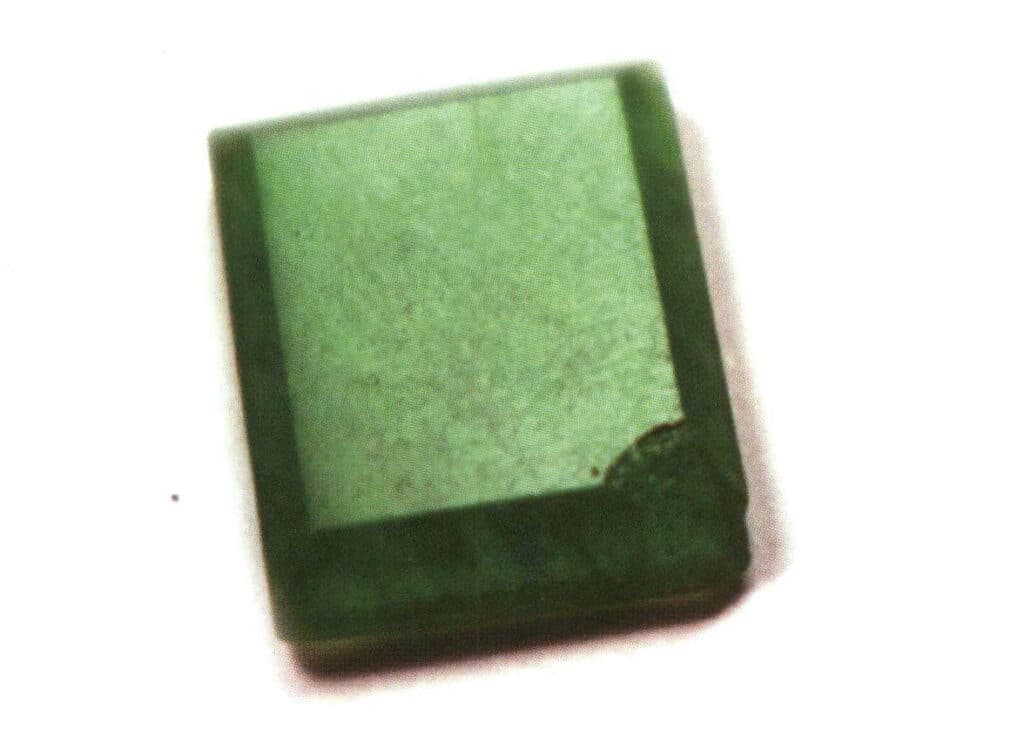

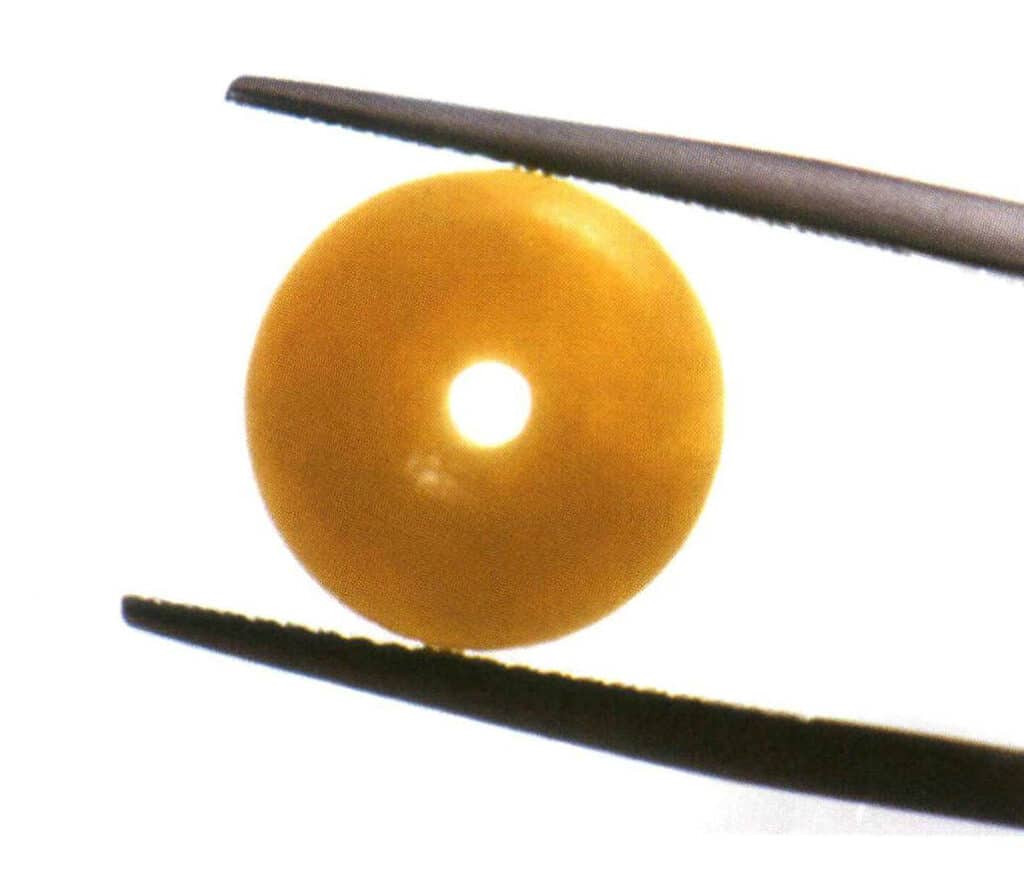

1. La couleur des granulats

Les méthodes de description de la couleur des pierres précieuses comprennent les méthodes colorimétriques standard, binomiales et analogiques. La description de la couleur des agrégats utilise souvent la méthode analogique, par exemple les descriptions de la couleur de la jadéite telles que le vert épinard et le vert poivre. Pour certains agrégats dont la distribution des couleurs est inégale, il est également nécessaire de souligner le phénomène d'inégalité des couleurs (figures 3-2-1, 3-2-2). Lors de la description de la jadéite, le terme "racine de couleur" peut également être utilisé (figure 3-2-3).

La figure 3-2-1 montre la couleur inégale de la rhodonite et de la rhodochrosite (la rhodonite de gauche est décrite comme brun-rouge avec des bandes noires et une distribution inégale ; la rhodochrosite de droite est décrite comme rose avec des bandes blanches et une distribution inégale).

Figure 3-2-2 Jadéite colorée (Les perles de jadéite du bracelet ont des couleurs variées, notamment gris-violet, jaune-orange, gris-vert huileux, bleu-vert et jaune-vert. Les couleurs de chaque perle sont assez homogènes).

2. Éclat des agrégats

Nous avons déjà parlé de l'éclat métallique couramment observé dans les cristaux, de l'éclat adamantin, de l'éclat vitreux et de l'éclat huileux (facilement visible dans les zones où le cristal est endommagé). Outre l'éclat vitreux, plusieurs types d'éclat sont couramment observés dans les agrégats. Il s'agit de l'éclat huileux, de l'éclat soyeux et de l'éclat cireux. Ces types d'éclat apparaissent dans les agrégats en raison des différences de surface lisse et des méthodes d'agrégation par rapport aux cristaux individuels.

S'il y a une différence d'éclat sur le même agrégat après le polissage, cela indique souvent que l'agrégat a été amélioré (figure 3-2-4). La différence d'éclat avant et après le traitement peut être significative, d'après une observation réelle ; par exemple, la jadéite est souvent décrite comme ayant un éclat allant de vitreux à huileux.

2.1 Éclat huileux

Dans les agrégats, on peut observer un éclat gras dans des matériaux tels que la néphrite et certaines jadéites, semblable à l'application d'une couche d'huile sur la surface du Jade (figure 3-2-5 à figure 3-2-7).

Figure 3-2-5 Brillant huileux (néphrite, lumière réfléchie)

Figure 3-2-6 Brillant vitreux et huileux (jadéite, lumière réfléchie)

Figure 3-2-7 Comparaison de l'éclat vitreux (cristal, lumière réfléchie) et de l'éclat vitreux et huileux (jadéite, lumière réfléchie)

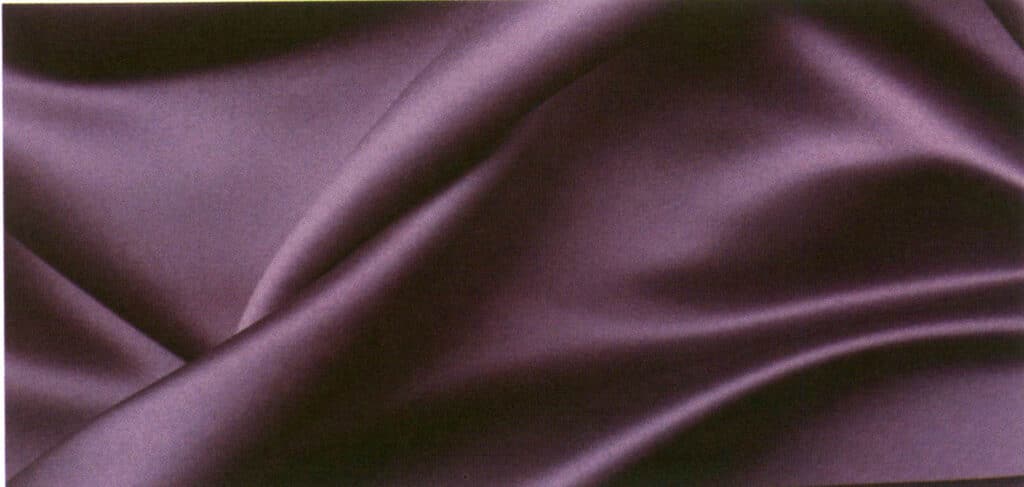

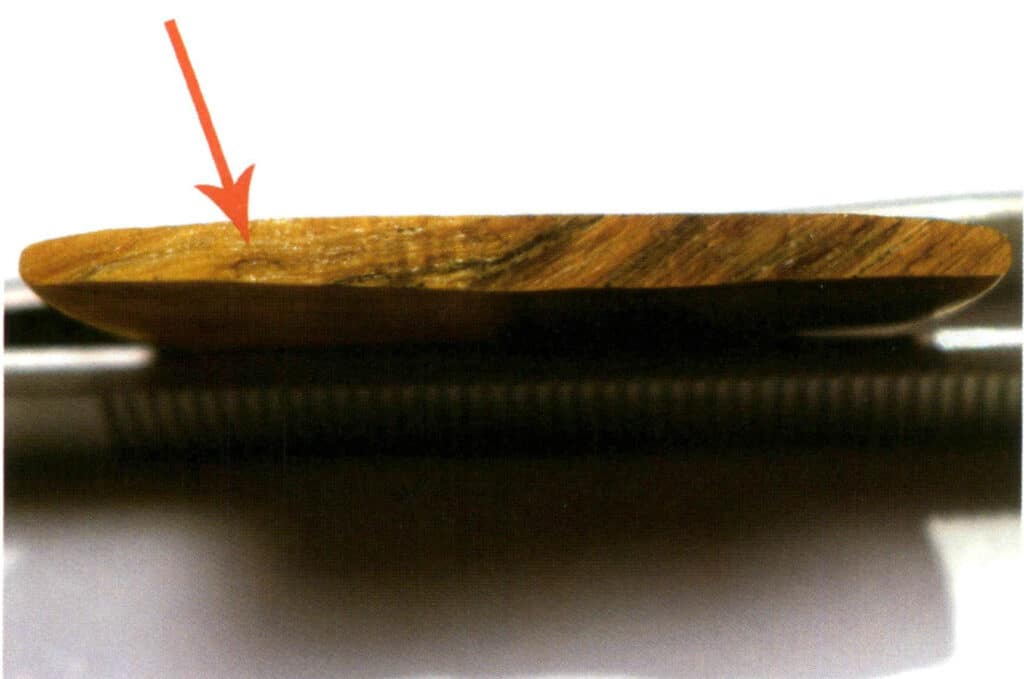

2.2 Éclat soyeux

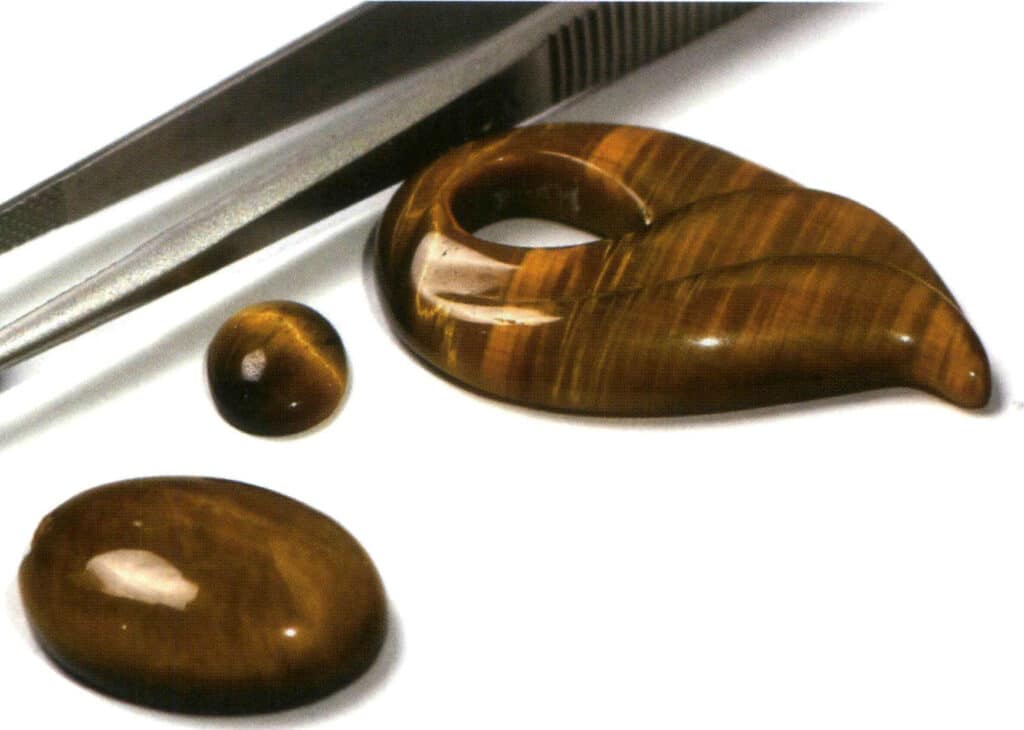

La surface rugueuse des agrégats fibreux présente souvent un éclat semblable à celui de la soie ou des tissus de soie. Le gypse, l'amiante, l'œil de tigre, la malachite et les perles de charoïte en sont des exemples (figure 3-2-8 à figure 3-2-10).

Figure 3-2-8 Brillance sur une surface de soie (lumière réfléchie)

Figure 3-2-9 Brillant soyeux (à la cassure de l'œil de tigre, lumière réfléchie)

Figure 3-2-10 Éclat vitreux (œil de tigre poli, lumière réfléchie)

2.3 Éclat cireux

Certains minéraux transparents présentent un éclat cireux sur leurs masses denses cryptocristallines ou amorphes, comme la pyrophyllite massive, la serpentine et la calcédoine brute (figures 3-2-11 à 3-2-13).

En dehors des situations ci-dessus, les agrégats peuvent présenter deux groupes sur un même plan en raison de la diversité des minéraux qui les composent ou de l'influence des inclusions (figure 3-2-14).

Il existe également un type d'éclat terreux décrit dans les minéraux (agrégats terreux, poudreux ou peu poreux, d'apparence terne et sans éclat, semblables à des mottes de terre. La kaolinite massive et la limonite en sont des exemples). Actuellement, il n'existe pas de minéraux précieux présentant ce type d'éclat.

Figure 3-2-11 Éclat cireux (en haut une bougie, en bas à gauche un jaspe oriental, en bas à droite une turquoise, la condition d'observation est la lumière réfléchie)

Figure 3-2-12 Éclat cireux (néphrite, lumière réfléchie)

Figure 3-2-13 Comparaison de la brillance huileuse et de la brillance cireuse (à gauche et à gauche, la brillance huileuse, à droite, la brillance cireuse, la condition d'observation étant la lumière réfléchie)

Figure 3-2-14 En lumière réfléchie, les inclusions métalliques en forme d'étoile à l'intérieur de l'agrégat présentent un éclat métallique. En revanche, l'agrégat présente un autre éclat (à gauche, le jade hsiuyen cireux, à droite, le lapis-lazis vitreux).

3. Transparence des agrégats

Selon le degré de transmission de la lumière des pierres précieuses, la transparence est divisée en cinq niveaux : transparent, semi-transparent, translucide, micro-transparent et opaque.

La terminologie pour décrire la transparence des agrégats est cohérente avec celle de la transparence des cristaux, et elle est observée en lumière réfléchie ; cependant, si la transparence de l'agrégat est inégale, il convient de le signaler séparément.

Les niveaux de transparence communément impliqués dans les agrégats, comme les cristaux, ont également cinq niveaux.

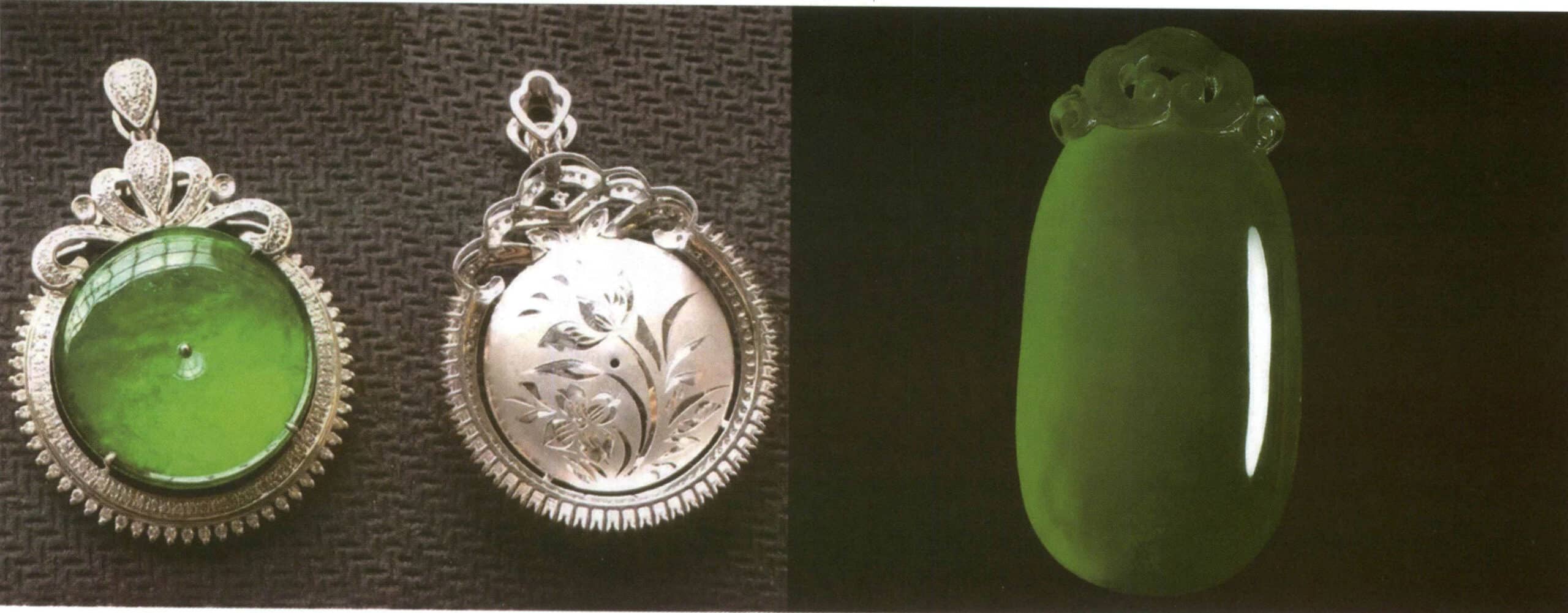

3.1 Transparent

Lorsque la pierre précieuse est observée en lumière transmise, la luminosité globale de la pierre précieuse est transparente. Par rapport à l'arrière-plan lumineux, la luminosité de la partie centrale de la pierre précieuse est identique ou légèrement supérieure à celle de l'arrière-plan, et la partie du contour est plus sombre. Comme le jade en verre, le jade albolite (également connu sous le nom de mousse d'eau), etc. (illustration 3-2-15. illustration 3-2-16). Un objet plus visible du même côté que la lumière transmise peut être vu à travers la pierre précieuse.

Figure 3-2-15 Jade albite (lumière réfléchie)

Figure 3-2-16 Transparent (Jade albite, lumière transmise)

3.2 Manque de transparence

Lorsque l'on observe les pierres précieuses en lumière transmise, elles apparaissent brillantes dans l'ensemble. Par rapport à l'arrière-plan, la luminosité de la pierre précieuse est cohérente avec celle de l'arrière-plan. Les objets observés du même côté que la lumière transmise apparaissent plus flous, comme si une couche de gaze blanche dense avait été ajoutée entre la source de lumière et la pierre précieuse transparente. Ce phénomène est plus courant dans les pierres précieuses agrégées et représente la transparence la plus élevée des pierres précieuses agrégées, telles que la jadéite et la calcédoine incolore (figures 3-2-17 à 3-2-20).

Figure 3-2-17 Jadeite (lumière réfléchie)

Figure 3-2-18 Sub-transparent (Jade, lumière transmise)

Figure 3-2-19 Quartzite (lumière réfléchie)

Figure 3-2-20 Sub-transparent (Quartzite, lumière transmise)

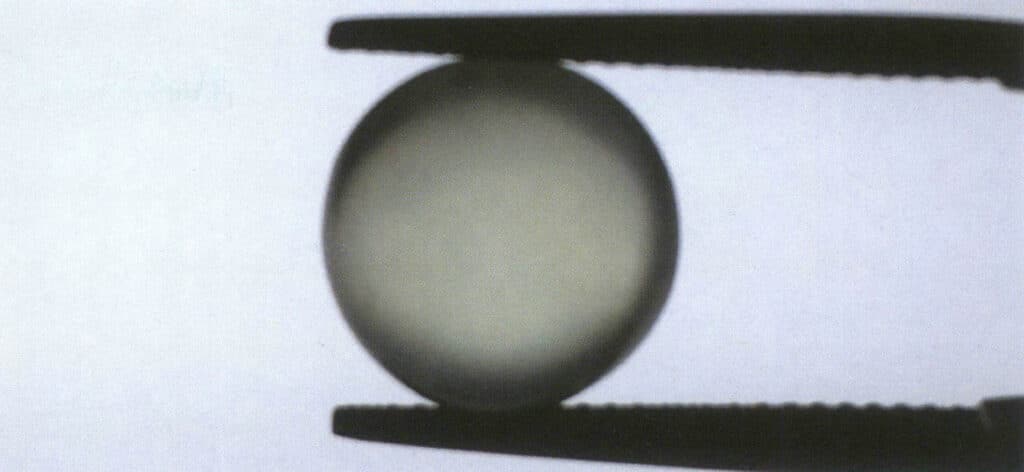

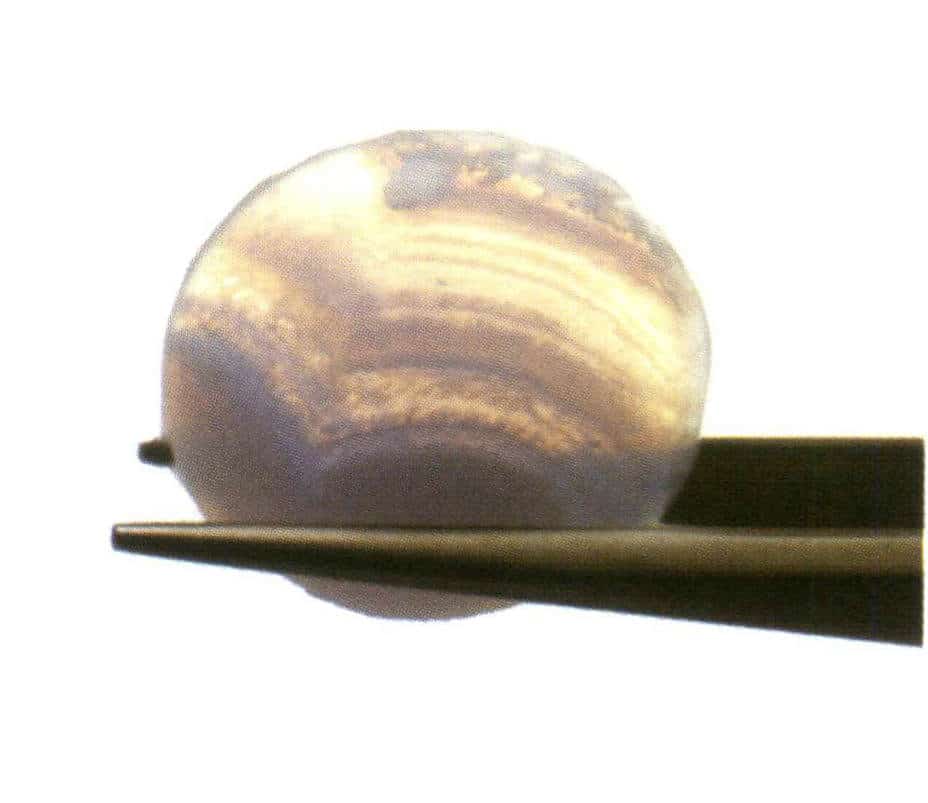

3.3 Translucide

Lorsque l'on observe la gemme en lumière transmise, elle apparaît relativement brillante dans l'ensemble, mais sa luminosité est plus faible que celle de l'arrière-plan. Il est plus évident de voir des objets du même côté que la lumière transmise, mais il est impossible de déterminer ce qu'est l'objet ; on peut seulement savoir qu'il y a un objet (figure 3-2-21 à figure 3-2-25).

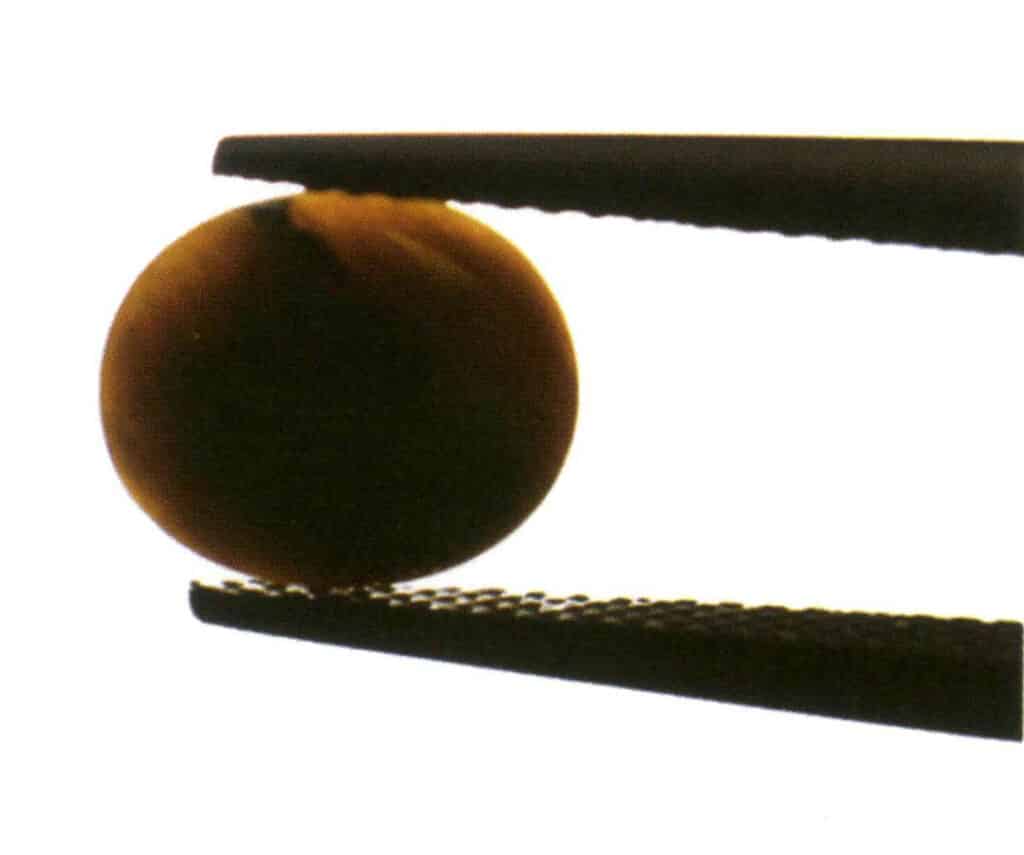

3.4 Semi-transparent

Lorsqu'elle est observée en lumière transmise, la pierre précieuse dans son ensemble s'illumine, mais la luminosité est nettement plus faible, et certaines pierres précieuses sont plus foncées au centre et transparentes sur les bords par rapport à l'arrière-plan lumineux (figure 3-2-26).

Figure 3-2-21 Quartzite (lumière réfléchie)

Figure 3-2-22 Translucide (Quartzite, lumière transmise)

Figure 3-2-23 Translucide (néphrite, lumière transmise)

Figure 3-2-24 Calcédoine (lumière réfléchie)

Figure 3-2-25 Sub-transparent à translucide, transparence inégale (calcédoine, lumière transmise)

Figure 3-2-26 Légèrement transparent (œil de tigre, lumière transmise)

3,5 Opaque

Lorsque l'on observe la gemme en lumière transmise, on constate qu'elle est globalement opaque, qu'elle apparaît relativement claire sur le fond, avec des bords brillants et d'autres zones qui apparaissent noires ou ne laissent pas passer la lumière (figures 3-2-27 à 3-2-30).

Figure 3-2-27 Turquoise (lumière réfléchie)

Figure 3-2-28 Opaque (turquoise, lumière transmise)

Figure 3-2-29 Opaque (malachite, lumière transmise)

Figure 3-2-30 Opaque (Lapis Lazuli, lumière transmise)

Copywrite @ Sobling.Jewelry - Fabricant de bijoux sur mesure, usine de bijoux OEM et ODM

4. Luminescence des agrégats

Le format de description de la luminescence des pierres précieuses observées à l'œil nu est l'intensité et la couleur, l'intensité pouvant être décrite à l'aide des termes suivants : forte, moyenne, faible et nulle. La description de la couleur peut utiliser l'une des méthodes colorimétriques standard, la méthode binomiale ou la méthode d'analogie.

La luminescence des agrégats n'est généralement pas observable à l'œil nu. Comme pour les cristaux, la luminescence est généralement invisible si l'agrégat contient des éléments de fer (figures 3-2-31 à 3-2-33). Il est particulièrement important de noter que lors de l'observation sous lumière fluorescente ultraviolette, l'uniformité de la fluorescence doit être décrite, car la luminescence des minéraux individuels constituant l'agrégat peut varier (figures 3-2-34 à 3-2-36).

Figure 3-2-31 Agate sous une source de lumière normale (contenant des éléments de fer).

Figure 3-2-32 L'agate ne présente pas de fluorescence sous la lumière ultraviolette à ondes longues, non visible à l'œil nu.

Figure 3-2-33 L'agate ne présente pas de fluorescence sous une lumière ultraviolette à ondes courtes, non visible à l'œil nu.

Figure 3-2-34 Lapis-lazuli en lumière normale.

Figure 3-2-35 Sous une lumière fluorescente ultraviolette à ondes longues, la fluorescence bleue (du lapis-lazuli) n'est pas visible à l'œil nu.

Figure 3-2-36 Sous une lumière fluorescente ultraviolette à ondes courtes, la fluorescence crayeuse inégale (du lapis-lazuli) n'est pas visible à l'œil nu.

Nous aborderons ici brièvement un type d'agrégat courant sur le marché : la fluorescence de la jadéite.

La jadéite naturelle ne présente généralement pas de fluorescence. Si la jadéite est remplie de substances organiques telles que la résine époxy, certaines jadéites peuvent même présenter une fluorescence bleu-blanc évidente sous une lumière forte sans qu'il soit nécessaire d'utiliser la lumière ultraviolette (figures 3-2-37, 3-2-38). L'identification précise de ce phénomène peut nous aider à distinguer certaines jadéites blanchies et remplies sur le marché.

Pour la plupart des jadéites, la fluorescence doit être observée à la lumière ultraviolette, mais la fluorescence ne prouve pas que la jadéite a été blanchie et remplie. En général, la fluorescence de la jadéite exige l'exclusion de la jadéite violette, de la jadéite à structure granulaire grossière et de l'absence de matières organiques (telles que les cosmétiques, les taches de sueur, etc.) pour déterminer le traitement de blanchiment et de remplissage de la jadéite.

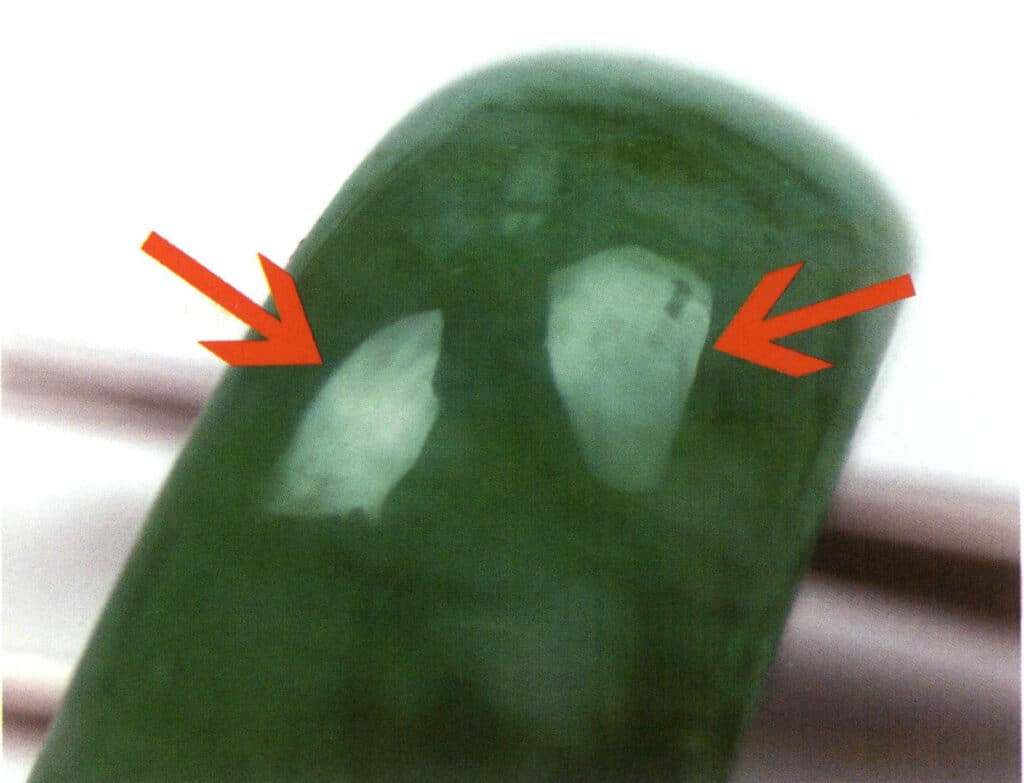

Dans l'observation réelle, un phénomène appelé "réflexion de fluorescence" peut facilement être confondu avec la fluorescence. Lorsqu'elle est éclairée par une lumière réfléchie, une jadéite naturelle finement structurée, transparente ou semi-transparente, présente un halo blanc près du bord de l'arrière-plan, sur la surface de l'arc en saillie de la jadéite. Ce phénomène est appelé "réflexion de fluorescence" (figure 3-2-39).

La raison de la "fluorescence" est que lorsque la lumière incidente parallèle traverse la surface incurvée de la jadéite, elle converge sur la surface incurvée supérieure en raison de la réfraction, puis converge à nouveau sur la surface incurvée inférieure en raison de la réflexion. Lorsqu'elle est bloquée par des particules minérales à l'intérieur de l'agrégat, il y a diffusion/réflexion diffuse.

Sur le marché, la jadéite avec un support encastré présente un phénomène similaire sous la lumière réfléchie (figure 3-2-40).

La "montée de la fluorescence" et la fluorescence de la résine dans les traitements de blanchiment et d'obturation sont deux phénomènes différents (tableau 1). Il n'y a pas de relation nécessaire entre la "réflexion de la fluorescence" et la fluorescence. Le phénomène de "fluorescence" est directement lié à la taille des particules minérales qui composent l'agrégat. Lorsque la taille des particules de jade est comprise entre 0,06 et 0,55 mm, la fluorescence de l'agrégat est plus élevée que celle de l'agrégat.

Le phénomène de "fluorescence" peut être observé dans la jadéite. Du point de vue de la taille des particules de jade, le phénomène de "fluorescence" de la jadéite est inversement lié à sa transparence, ce qui signifie que lorsque le phénomène de "fluorescence" est évident, la transparence ne l'est pas. Le phénomène de "fluorescence" n'est pas évident lorsque la transparence est évidente.

Tableau 1 : Différences entre la fluorescence de la jadéite et la "fluorescence". réflexion".

| Analyse des causes de la fluorescence | Localisation de la fluorescence | Méthode d'observation | |

|---|---|---|---|

| La jadéite fluorescente | La jadéite attachée à la matière organique présentera une fluorescence indépendamment de la couleur, de la forme, de la structure, etc. | L'intensité de la fluorescence est basée sur ce qui est observé pour l'ensemble de la jadéite. | À l'exception de certains traitements blanchis et remplis, le jade peut être observé sous une lumière naturelle fortement transmise ; dans le cas contraire, il doit être observé sous une lumière ultraviolette. |

| Après le blanchiment de la jadéite, un traitement à la résine est effectué pour rendre la structure dense, et certains peuvent également subir un traitement de teinture par la suite. | |||

| Jadéite plus grossière, dont les particules minérales individuelles forment un agrégat. | L'ensemble de la jadéite peut présenter une fluorescence inégale en raison des minéraux qui la composent, la force de la fluorescence étant basée sur l'observation. | ||

| Jadéite violette | |||

| "Réflexion sur la fluorescence Jadéite | La structure doit être fine, transparente à translucide et présenter une surface courbe ; ces trois conditions sont indispensables. Ce phénomène peut être observé dans la jadéite d'une certaine épaisseur ou dans la jadéite plus fine avec un support. Il peut également apparaître dans d'autres pierres présentant des caractéristiques visuelles similaires, telles que la prehnite (figure 3-2-41), la calcédoine (figure 3-2-42) et le jade albite (figure 3-2-43). | La "réflexion de la fluorescence" apparaît dans les zones de surface incurvées les plus raides pour la Jadéite d'une certaine épaisseur. Pour la jadéite plus fine avec un support, la "réflexion de la fluorescence" apparaît dans les zones plus plates et plus douces de la jadéite. | Observer sous une lumière réfléchie. L'intensité de la couleur de la jadéite, l'état de polissage et le degré de courbure influencent l'importance du phénomène de "réflexion de la fluorescence". |

Figure 3-2-41 Préhnite montrant une "réflexion de fluorescence" sous une lumière réfléchie.

Figure 3-2-42 Calcédoine montrant une "réflexion de fluorescence" sous une lumière réfléchie.

Figure 3-2-43 Jade albite montrant une "réflexion de fluorescence" sous une lumière réfléchie.

5. Effets optiques spéciaux des granulats

Les effets optiques spéciaux des pierres précieuses comprennent l'effet œil de chat, l'effet étoile, l'effet changement de couleur, l'effet sable d'or, l'effet changement de couleur, l'effet clair de lune et l'effet halo, soit sept types au total. Certains manuels font référence à l'effet de changement de couleur, à l'effet de clair de lune et à l'effet de halo comme étant l'effet de halo. Nous nous concentrerons ici sur l'effet œil de chat, l'effet de sable doré et l'effet de changement de couleur couramment observés dans les agrégats.

5.1 L'effet œil de chat

Des agrégats solides courbés et disposés de manière directionnelle peuvent également présenter l'effet de l'œil du chat après une coupe directionnelle. Par exemple, la figure 3-2-44 compare le mouvement de la ligne de l'œil du chat lorsque la source lumineuse se déplace pour l'œil du chat en quartz avec l'effet de l'œil du chat et Jade (figure 3-2-45), etc.

5.2 Effet Goldstone

Tant qu'il y a des inclusions solides floconneuses opaques et semi-transparentes, les agrégats peuvent également présenter l'effet de pierre d'or, comme l'Aventurine. (Figures 3-2-46 et 3-2-47).

Il convient de noter que l'effet de pierre dorée et la fracture irrégulière sont deux phénomènes similaires ; tous deux présentent des éclairs en forme d'étoile, mais l'effet de pierre dorée est visible à la fois sur les surfaces brutes et polies de l'agrégat avant et après le traitement, tandis que la fracture irrégulière n'est visible qu'aux points de rupture bruts de l'agrégat.

Figure 3-2-46 Aventurine.

Figure 3-2-47 Effet de l'aventurine sur l'or sableux.

Section IV Interprétation des propriétés mécaniques des granulats

Les propriétés mécaniques des pierres précieuses comportent sept phénomènes, répartis en quatre catégories : le clivage, la séparation et la fracture appartiennent à une catégorie, tandis que les trois autres catégories sont la dureté, la densité et la ténacité. Nous examinerons ici le clivage, la fracture, la dureté, la densité relative et la ténacité liés aux agrégats.

Le clivage et la fracture sont les propriétés des agrégats et des minéraux qui composent les agrégats qui se produisent sous l'effet d'une force externe, et leurs caractéristiques et causes de fracture sont différentes. Il s'agit de l'une des propriétés physiques les plus importantes pour l'identification et le traitement des pierres précieuses.

1. Clivage des agrégats

Si les cristaux minéraux individuels qui composent l'agrégat peuvent présenter un clivage, le phénomène de clivage peut être observé dans l'agrégat.

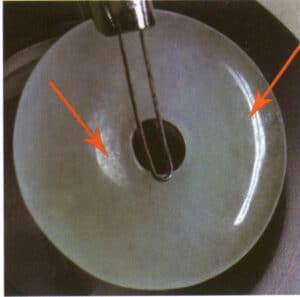

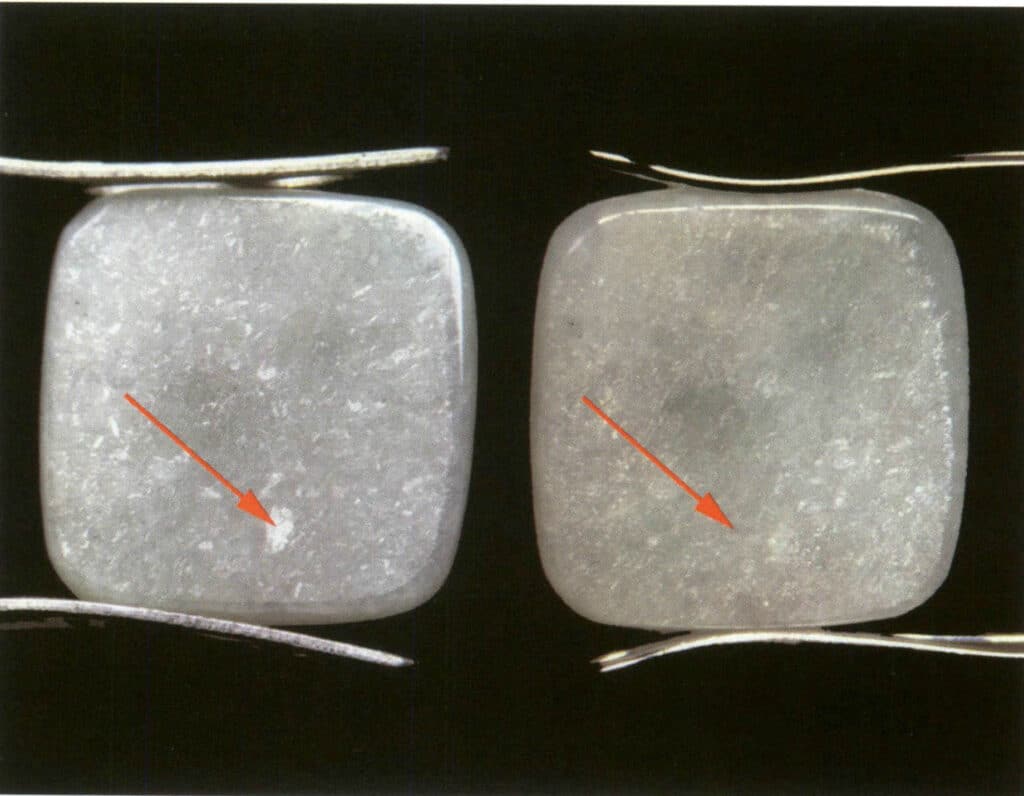

La description du clivage dans les agrégats est beaucoup plus simple que dans les cristaux ; il suffit de décrire s'il est présent ou absent. Dans la jadéite, des termes comme "couleur" et "aile de mouche" sont également utilisés pour décrire le clivage dans la jadéite qui compose le jade. Lorsque les particules de jadéite mesurent plus de 0,15 mm, la couleur du jade est visible ; lorsqu'elles mesurent plus de 0,55 mm, la couleur est très évidente (figures 3-3-1, 3-3-2).

Figure 3-3-1 Jade (lumière réfléchie)

Figure 3-3-2 En observant le jade sous une lumière réfléchie à un angle, le phénomène de contours irréguliers clignotant dans une direction est appelé "couleur" (sur l'image de droite, après rotation du jade, le clignotement indiqué par la flèche rouge disparaît).

2. Fracture des agrégats

Les descriptions de fractures font souvent appel à l'analogie, s'appuyant généralement sur des phénomènes courants de la vie pour décrire la forme de la fracture.

L'assemblage utilise deux types de mots, les fibres déchiquetées et les fibres floconneuses, et cette fracture est facile à voir dans l'assemblage avant le traitement, ainsi que l'endroit où la gravure et le polissage de l'assemblage après le traitement peuvent également être vus.

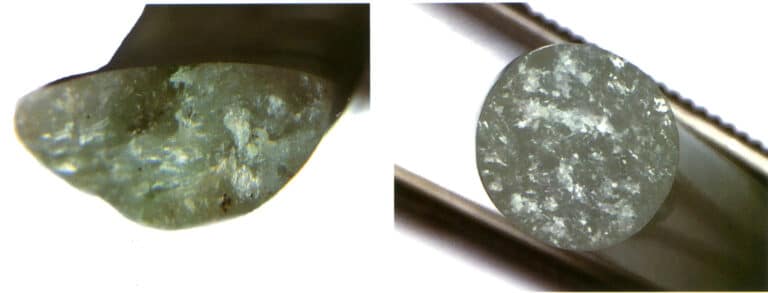

Une fracture en dents de scie se réfère à une surface inégale et rugueuse. Par exemple, l'aventurine, etc. (figure 3-3-3).

Une fracture multicouche fibreuse présente des couches minces entrelacées, comme la néphrite, la jadéite, etc. (figure 3-3-4).

Lors de l'identification d'une pierre précieuse, il convient d'observer le schéma d'éclatement de la fracture sous la lumière réfléchie. Si le motif de l'éclair est suffisamment typique, il est possible de déterminer si l'agrégat a une structure granulaire ou fibreuse entrelacée.

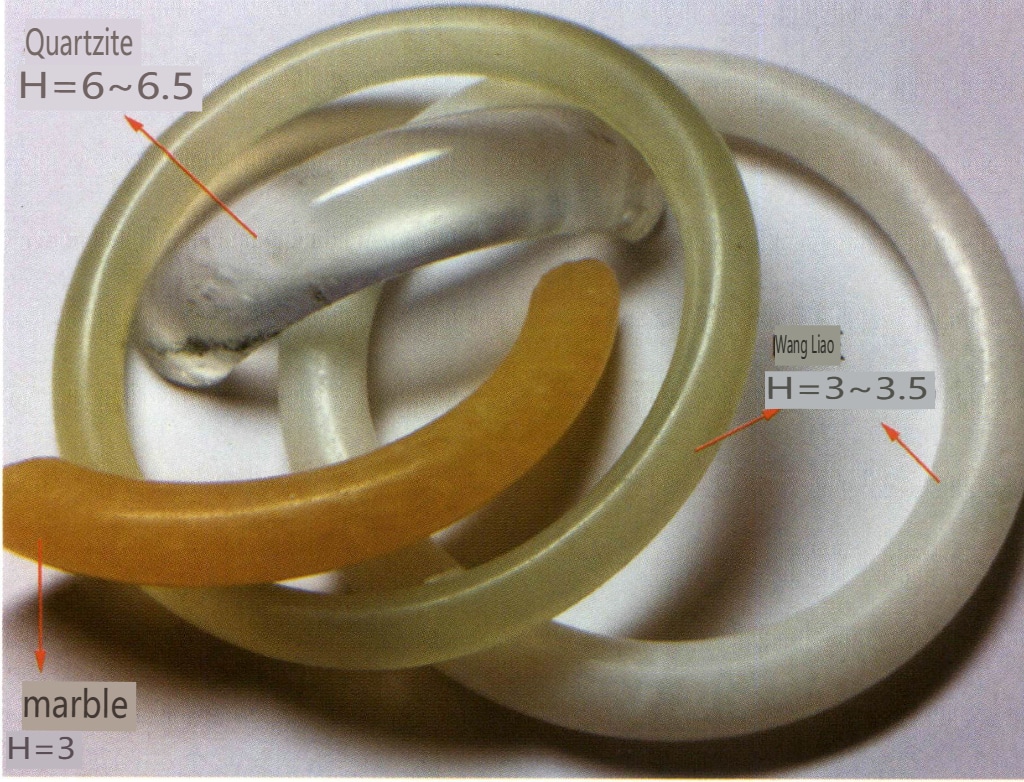

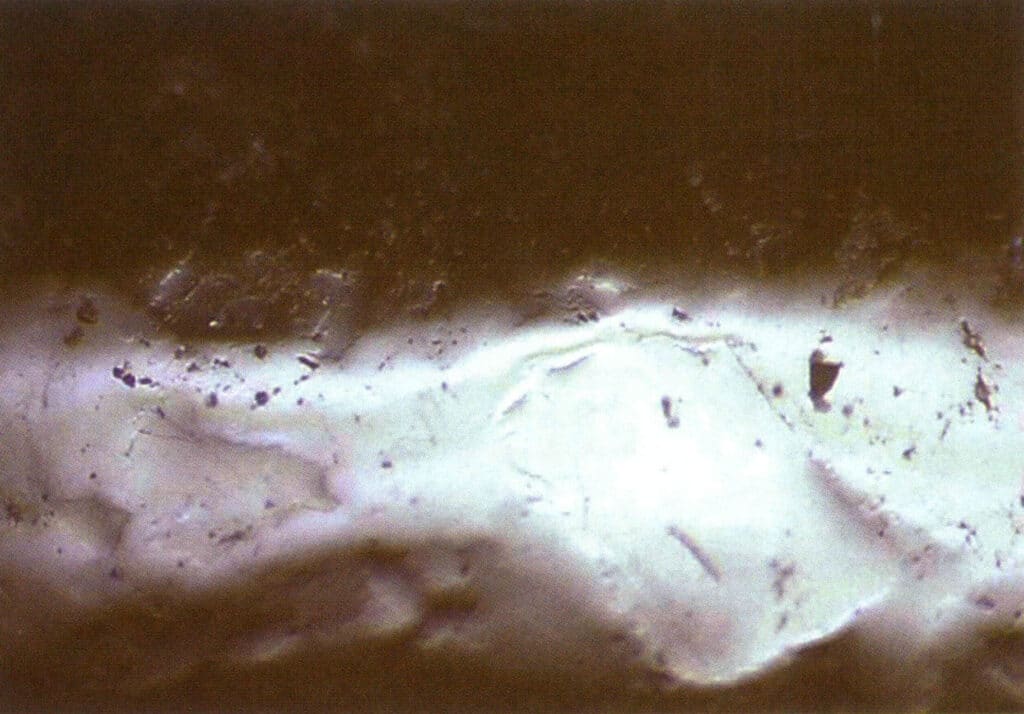

3. Dureté de l'agrégat

La dureté des pierres précieuses agrégées est généralement supérieure à 6, et les agrégats dont la dureté Mohs est inférieure à 6 apparaîtront ternes et ternes en raison de l'usure si aucune attention n'est accordée à l'entretien et à la maintenance au cours du processus d'usure ultérieur (figure 3-3-5). Lors du traitement de remplissage du jade, en raison de la différence de dureté entre le remplissage et le jade, il est facile d'observer un phénomène appelé maille d'attaque à l'acide. Ce phénomène est également une caractéristique visuelle importante qui permet de distinguer la jadéite naturelle de la jadéite de remplissage (figure 3-3-6, figure 3-3-7).

Figure 3-3-5 Brillance différente des agrégats due à la dureté variable des minéraux constitutifs dans les mêmes conditions de polissage

Figure 3-3-6 Jade naturel à surface lisse

Il est important de mentionner ici un terme professionnel courant dans le domaine du jade : l'effet peau d'orange. En observant la surface du jade avec une lumière réfléchie à la limite entre la source lumineuse et le jade lui-même, on peut observer un phénomène ressemblant à la surface irrégulière de la peau d'orange, appelé effet peau d'orange (figures 3-3-8, 3-3-9). L'effet peau d'orange est lié au degré d'uniformité de l'arrangement des particules non homogènes qui composent le jade. En règle générale, plus les particules non homogènes sont désordonnées, plus il est probable que le polissage soit plus ou moins lisse, et plus la différence de dureté est importante, plus l'effet peau d'orange est susceptible d'être observé (figures 3-3-10, 3-3-11).

Figure 3-3-8 Jadéite avec un effet de peau d'orange perceptible

Figure 3-3-9 Effet peau d'orange de la jadéite au microscope, grossissement 30 fois

Figure 3-3-10 Jadéite avec un effet de peau d'orange peu visible

Figure 3-3-11 Jadéite sans effet de peau d'orange

4. La densité relative des agrégats

La densité des agrégats diffère de celle des cristaux ; sa valeur n'est pas un nombre fixe mais une fourchette fixe. La densité des agrégats est étroitement liée aux types et aux teneurs des minéraux constitutifs. Par exemple, le jade de Dushan contient principalement du plagioclase (anorthite) et de la zoisite, ainsi que des minéraux mineurs tels que du mica chromifère vert, du pyroxène vert clair, de l'amphibole jaune-vert, de la biotite et un petit nombre d'autres composants minéraux. La densité du jade de Dushan peut varier de 2,70 g/cm³ à 3,09 g/cm³.

5. Ténacité des agrégats

Le phénomène de résistance des pierres précieuses à la rupture (abrasion, étirement, indentation, coupure) est appelé ténacité.

La ténacité n'est pas liée aux propriétés optiques des pierres précieuses et n'est pas non plus liée au clivage, à la séparation, à la fracture, à la dureté, à la densité et à d'autres propriétés mécaniques. Elle est étroitement liée à la liaison directe entre les éléments et les minéraux. D'une manière générale, la ténacité des agrégats est bien meilleure que celle des cristaux, ce qui explique que les diamants à agrégats noirs soient plus résistants que les diamants cristallins ordinaires et même plus résistants que le jade et la néphrite, ce qui en fait les pierres les plus résistantes de toutes les pierres précieuses.

Les pierres précieuses les plus courantes, classées de la plus forte à la plus faible, sont le diamant noir, la néphrite et la jadéite.

Section V D'où viennent les pierres précieuses ?

Plus de conseils : D'où viennent les pierres précieuses ?

La Terre sur laquelle nous vivons peut être considérée comme une immense sphère composée de différentes roches, qui sont constituées de petits fragments formés par une ou plusieurs substances, et ces substances sont des minéraux produits par l'interaction de différents éléments chimiques.

Les pierres précieuses naturelles inorganiques sont des éléments beaux, durables, rares et transformables des minéraux et des roches. La plupart des pierres précieuses naturelles se forment de la même manière que les minéraux des roches, tandis qu'une petite partie des pierres précieuses n'est pas liée à la Terre, comme le verre des météorites.

Alors, où trouve-t-on des pierres précieuses ? Les pierres précieuses s'accumulent naturellement à l'intérieur des roches, mais partout où il y a des roches, il peut y avoir des pierres précieuses. Les endroits où l'on trouve un grand nombre de pierres précieuses sont appelés "gisements".

1. Les pierres

Lors du refroidissement du magma, de l'état fondu à l'état solide, certains éléments s'agencent de manière régulière pour former des solides minéraux cristallins, et divers minéraux se rassemblent pour former différents types de roches.

Les roches sont des agrégats naturels de minéraux ayant une certaine structure et composition, formés dans des conditions géologiques spécifiques. Les agrégats minéraux formés par différents processus géologiques constituent différents types de roches. La formation et la transformation des roches sont étroitement liées au magmatisme, à la sédimentation et au métamorphisme au sein du système d'action géologique.

Les roches ignées, formées par magmatisme, comprennent des variétés uniques de pierres précieuses telles que les diamants, l'obsidienne et l'agate. Les rubis, les saphirs, les cristaux et les grenats peuvent également être trouvés dans d'autres processus géologiques.

Les roches sédimentaires, formées par sédimentation, comprennent des variétés uniques de pierres précieuses telles que la turquoise, la malachite et la jadéite. La plupart des variétés de pierres précieuses se trouvent dans des dépôts sédimentaires, qui présentent généralement moins de fractures internes et une meilleure qualité.

Les roches métamorphiques, formées par le métamorphisme, comprennent des variétés uniques de pierres précieuses telles que le jade, la néphrite, la serpentine, l'andalousite et le bois silicifié.

2. Gisements minéraux

En tant que produits de processus géologiques, les pierres précieuses se forment dans des conditions géologiques très complexes. En fonction de la nature des processus géologiques et des sources d'énergie, la genèse des gisements de pierres précieuses peut être divisée en minéralisation endogène, minéralisation exogène et minéralisation métamorphique.

2.1 Minéralisation endogène

Fait référence à une série de processus de minéralisation liés au magmatisme et aux éruptions volcaniques.

Il s'agit principalement de la minéralisation magmatique (les pierres précieuses formées comprennent les diamants, les pyropes, les rubis, les saphirs, l'olivine, la pierre de lune, etc.), de la minéralisation pegmatitique (les pierres précieuses formées comprennent les rubis, les saphirs, les grenats, les cristaux, les spinelles, les tourmalines, les topazes, l'amazonite, etc.), la minéralisation hydrothermale (les pierres précieuses formées comprennent les rubis, les saphirs, les cristaux, les émeraudes, les agates, les topazes, les tanzanites, etc.) et la minéralisation volcanique (les pierres précieuses formées comprennent l'obsidienne, etc.)

2.2 Minéralisation exogène

Il s'agit des processus de minéralisation qui se forment près de la surface de la Terre sous l'action du soleil, de l'eau, du vent, de l'air et d'autres organismes.

Les types de gisements minéraux formés comprennent principalement les croûtes altérées, les mines de sable et les gisements sédimentaires. Les types de croûte altérée et de mine de sable sont des dépôts secondaires, tels que l'opale, la calcédoine, la turquoise, la malachite, le diamant, le rubis, le saphir, le jade, la néphrite, le béryl, le grenat, etc.

2.3 Minéralisation métamorphique

Désigne la formation de groupes de minéraux (roches ou gisements de minerais) sous l'action de contraintes internes à la croûte terrestre (telles que l'action de la température, de la pression, du magma, de l'hydrothermie, etc.) provoquées par le mouvement tectonique, de sorte que la composition minérale de son matériau, la combinaison des minéraux, la structure et la structure changent pour former de nouveaux minéraux, roches ou gisements de minerais, tels que le jade, le grenat, la tourmaline, le rubis, le saphir, le bois silicifié et la pierre de lune.