Guida completa all'ottica, alla meccanica e alle proprietà fisiche dei cristalli

carattristici, tra cui colori, lucentezza, trasparenza, luminescenza, dispersione, scissione, durezza, proprietà termiche.

Introduzione:

Per gli appassionati di gioielli, questa guida decodifica l'ottica dei cristalli, le proprietà meccaniche e le caratteristiche fisiche essenziali per le gemme. È un must per gioiellerie, marchi, rivenditori, designer e piattaforme di e-commerce. Imparate a conoscere la dispersione del colore, il pleocroismo e la luminescenza nell'ottica dei cristalli. Capire il significato di trasparenza, lucentezza e indice di rifrazione. Approfondite la durezza, la densità e la resistenza che influiscono sulla durata di una gemma. Questa guida fornisce le competenze necessarie per distinguere le gemme autentiche, fondamentali per i gioiellieri e le celebrità in cerca di pezzi unici. Arricchite la vostra collezione con una panoramica delle proprietà che determinano il fascino e il valore di una gemma.

Indice dei contenuti

Sezione I Definizioni di termini ottici relativi ai cristalli

In natura, il colore o la forma dei cristalli spesso attira immediatamente la nostra attenzione, guidandoci alla loro ricerca. Nel corso degli anni, abbiamo scoperto che i cristalli possono avere molte forme e colori. Con lo sviluppo della tecnologia moderna, è nata una disciplina chiamata cristallografia. Se siete più interessati ai cristalli, potete leggere o studiare libri più specializzati.

In questa sezione si parlerà brevemente dei fenomeni osservati durante la visione delle gemme di cristallo in condizioni di luce e dei termini professionali utilizzati per descrivere questi fenomeni.

1. Il colore dei cristalli

1.1 Definizione di colore

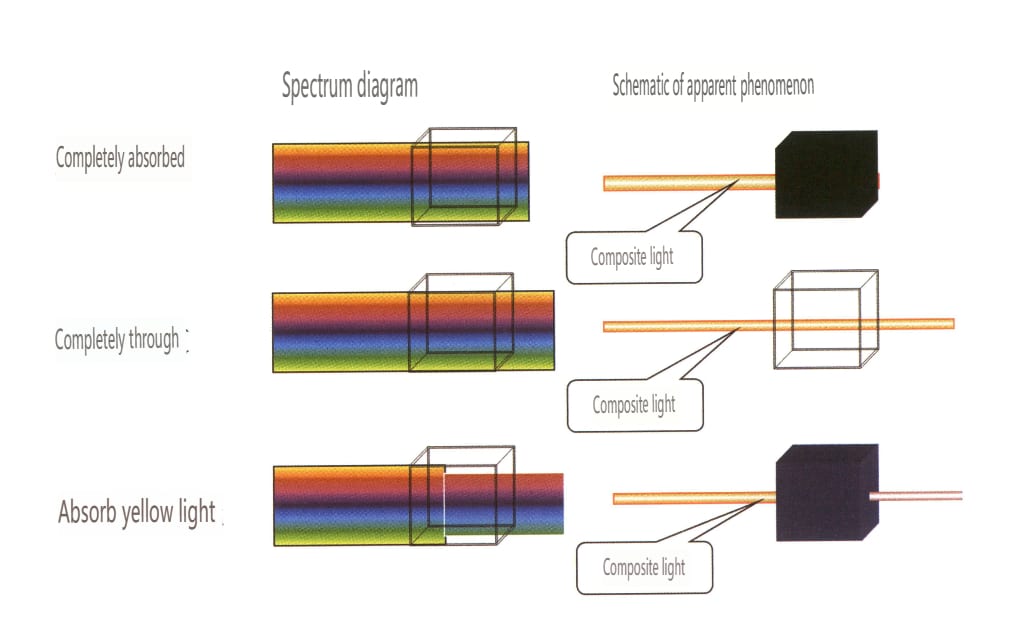

Il colore è una caratteristica visiva causata dalla luce che agisce sull'occhio umano, oltre alle proprietà spaziali. Questa caratteristica visiva dipende dal riconoscimento del colore da parte dell'osservatore e dalle condizioni di illuminazione (Figura 2-3-1).

Il colore in gemmologia è solitamente espresso come il colore della pietra dopo l'assorbimento della luce visibile o può essere descritto come il colore complementare della pietra (Figura 2-3-2) dopo l'assorbimento selettivo della luce visibile alla luce naturale (Figura 2-3-3).

Nell'identificazione visiva pratica, definire chiaramente la tonalità di una gemma può aiutarci a distinguere rapidamente tra le gemme e le loro imitazioni, nonché a differenziare alcune gemme naturali dalle loro versioni migliorate.

1.2 Punti chiave per l'osservazione del colore

① Osservare i colori con la luce riflessa. Se c'è una fonte di luce artificiale, si può fare sotto una lampada colorimetrica professionale con una temperatura di colore costante. Se non c'è una fonte di luce artificiale, si può osservare all'ombra in una giornata di sole. In genere si consiglia di osservare al mattino, poiché è meglio non osservare i colori delle gemme la sera a causa della luce più debole.

② Osservare l'ambiente su uno sfondo neutro nero, bianco e grigio.

Altri fattori non menzionati non influiscono sui risultati dell'osservazione del colore.

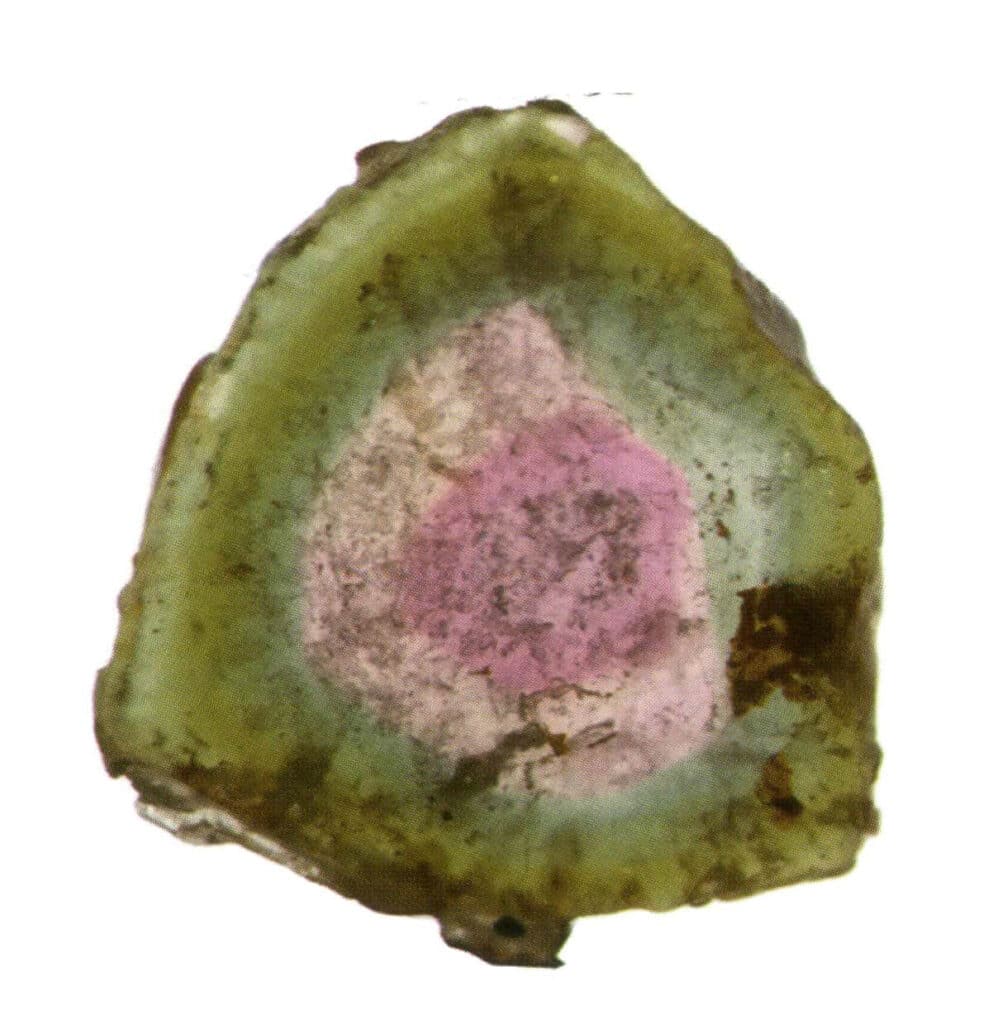

1.3 Metodi di descrizione del colore

La gemmologia è una materia interdisciplinare e la descrizione dei colori delle gemme si basa spesso sui metodi utilizzati per descrivere i colori dei minerali. I metodi comunemente utilizzati includono i metodi colorimetrici standard, binomiali e analogici. Per alcune gemme che presentano una distribuzione non uniforme del colore, è inoltre necessario evidenziare in modo specifico il fenomeno della disomogeneità del colore, che di solito viene definito "banding" quando il colore è distribuito a strisce o intrecciato (in alcune gemme, questo fenomeno è direzionale e richiede l'osservazione della gemma sotto la luce trasmessa) (Figura 2-3-4 Figura 2-3-6).

Figura 2-3-4 Fluorite con bande di colore

Figura 2-3-5 Tormalina con bande di colore

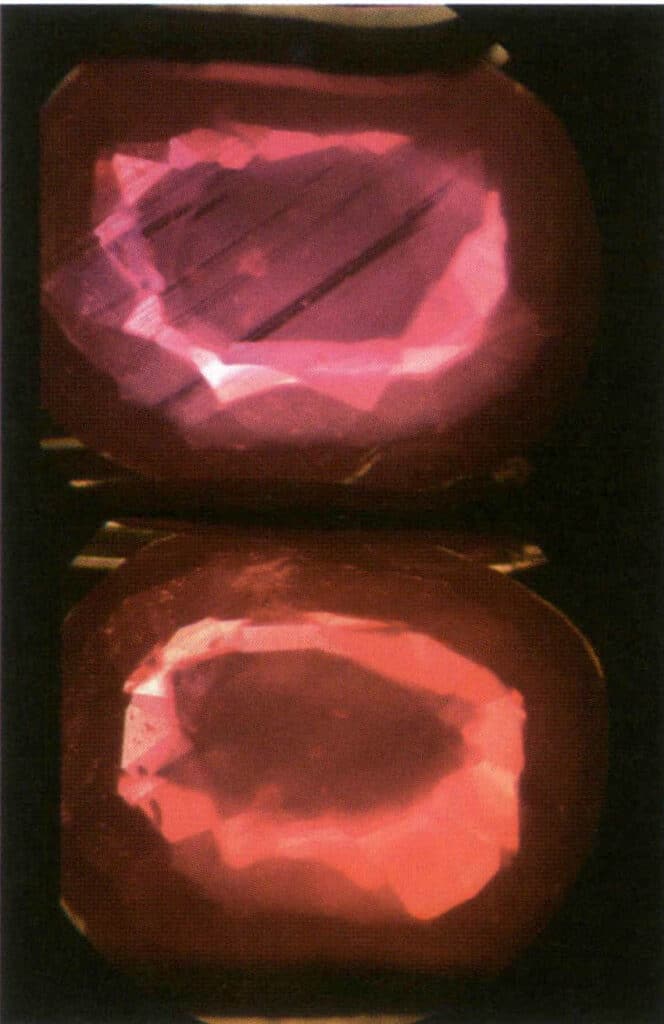

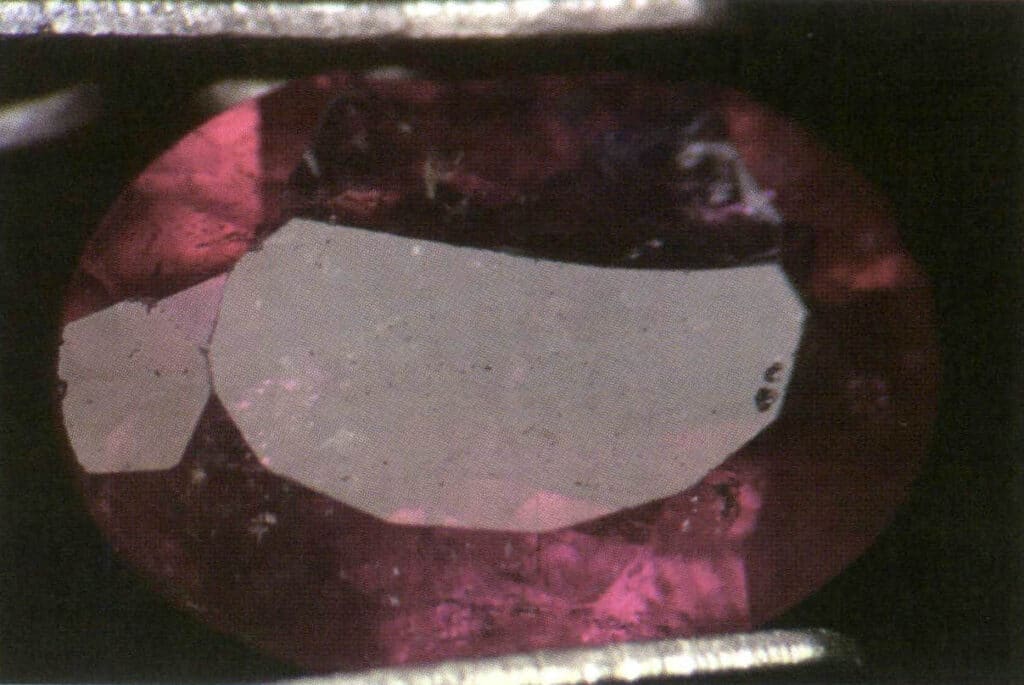

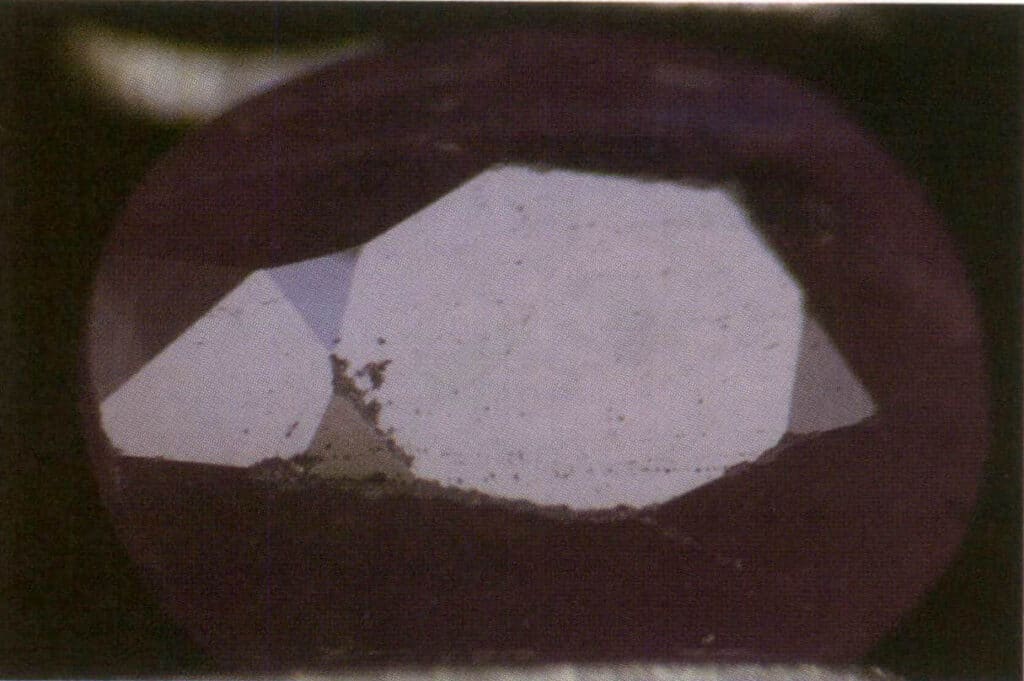

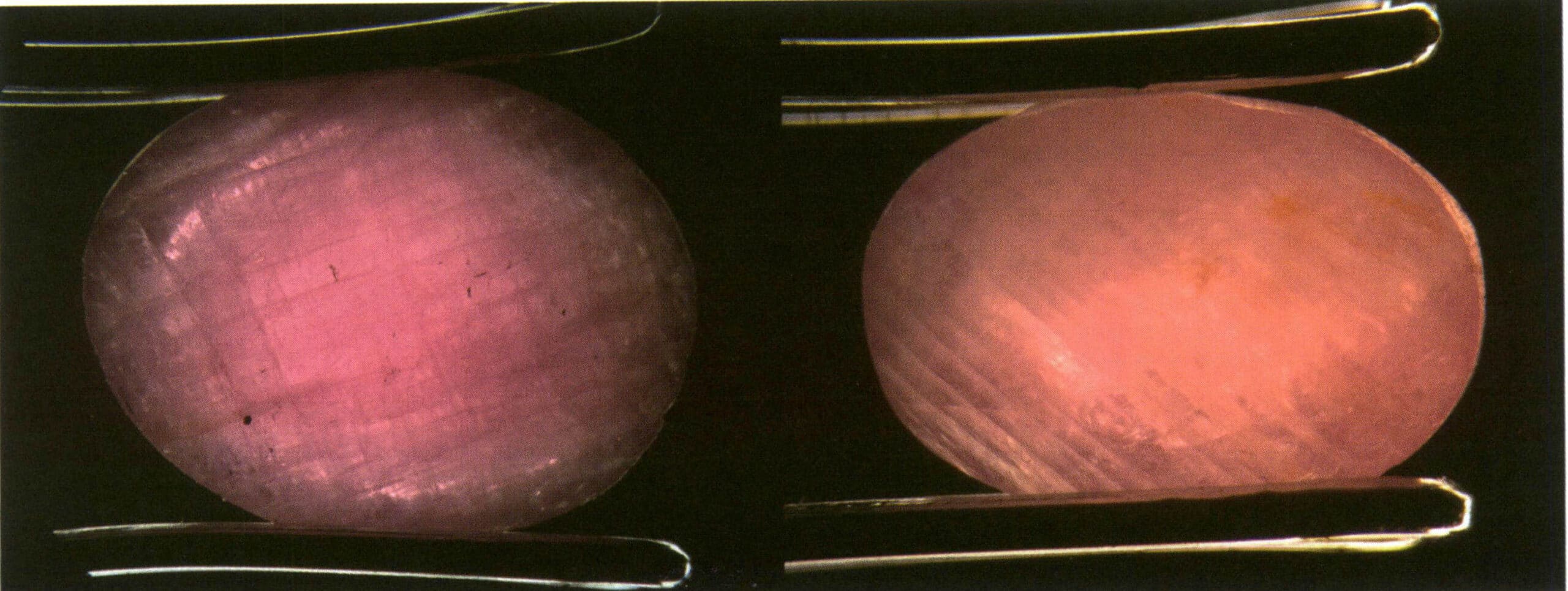

Figura 2-3-6 Rosso porpora, con bande di colore, le bande di colore scompaiono dopo il capovolgimento (la parte superiore mostra le bande di colore del rubino, la parte inferiore mostra le bande di colore del rubino dopo il capovolgimento)

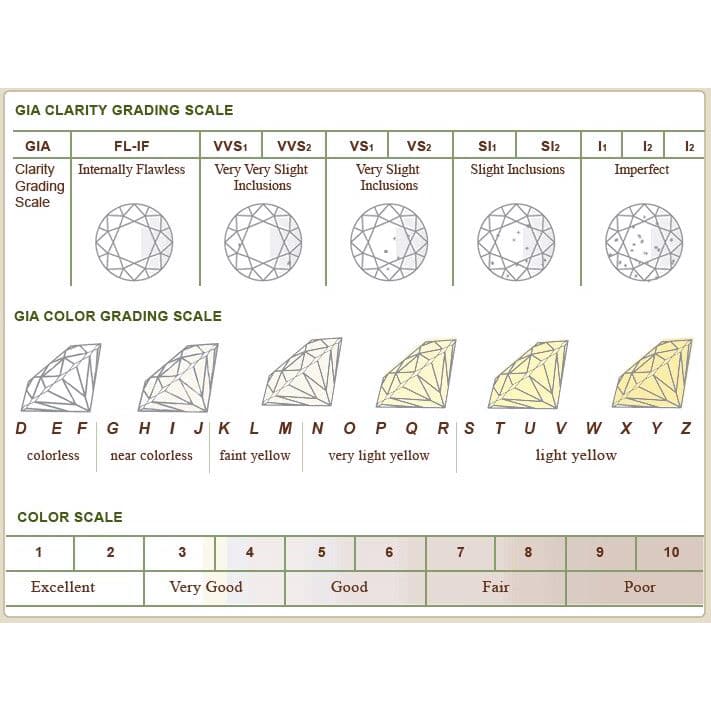

(1) Cromatografia standard

Usare i colori standard (rosso, arancione, giallo, verde, ciano, blu, viola) e il bianco, il grigio, il nero e l'incolore per descrivere il colore del minerale (Figura 2-3-7 ~ Figura 2-3-17).

Figura 2-3-7 Minerale di riferimento rosso standard Cinabro

Figura 2-3-8 Minerale di riferimento arancione standard cromato di piombo

Figura 2-3-9 Orpimento minerale di riferimento giallo standard

Figura 2-3-10 Minerale di riferimento verde standard malachite

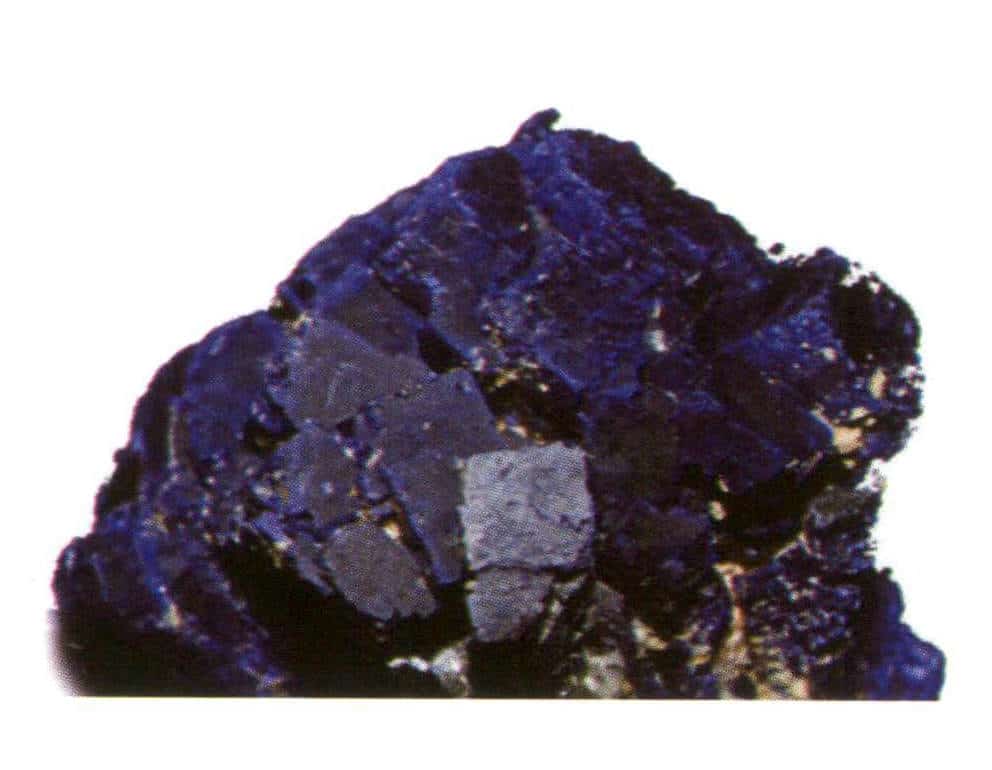

Figura 2-3-11 Minerale di riferimento blu standard azurite

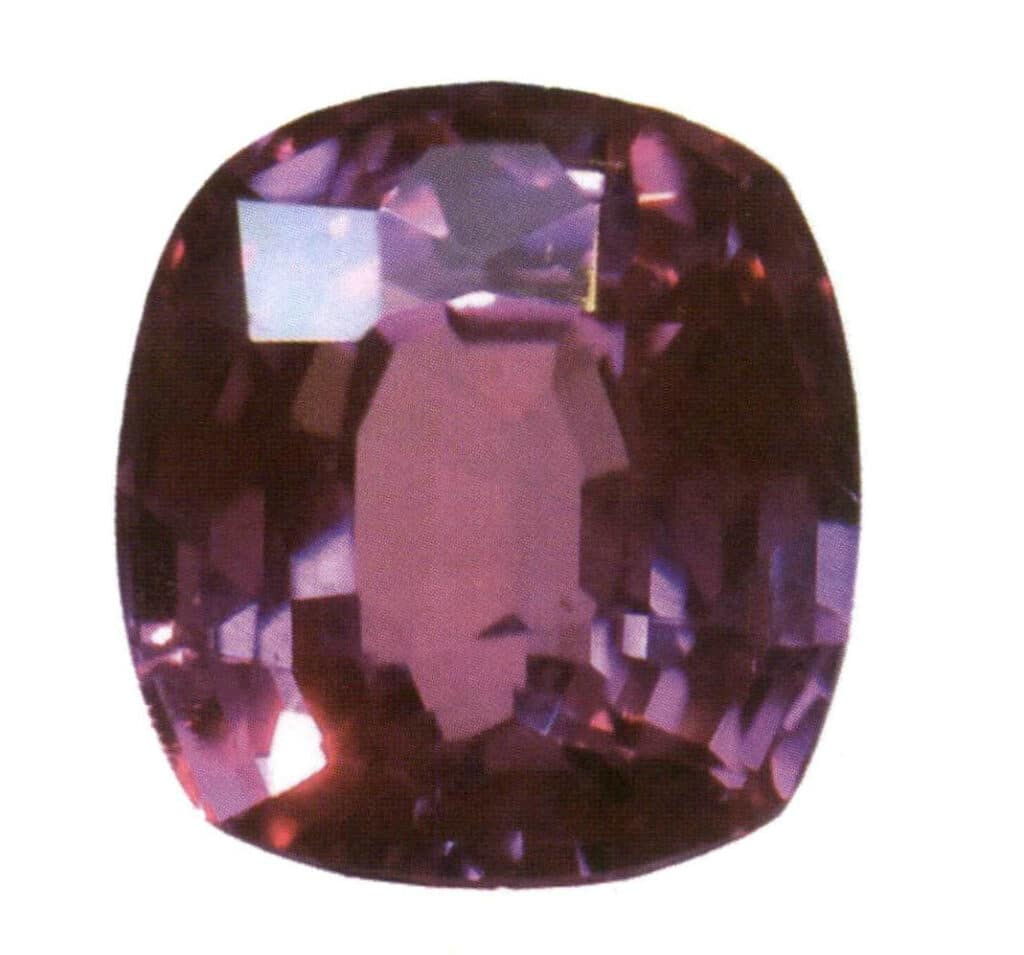

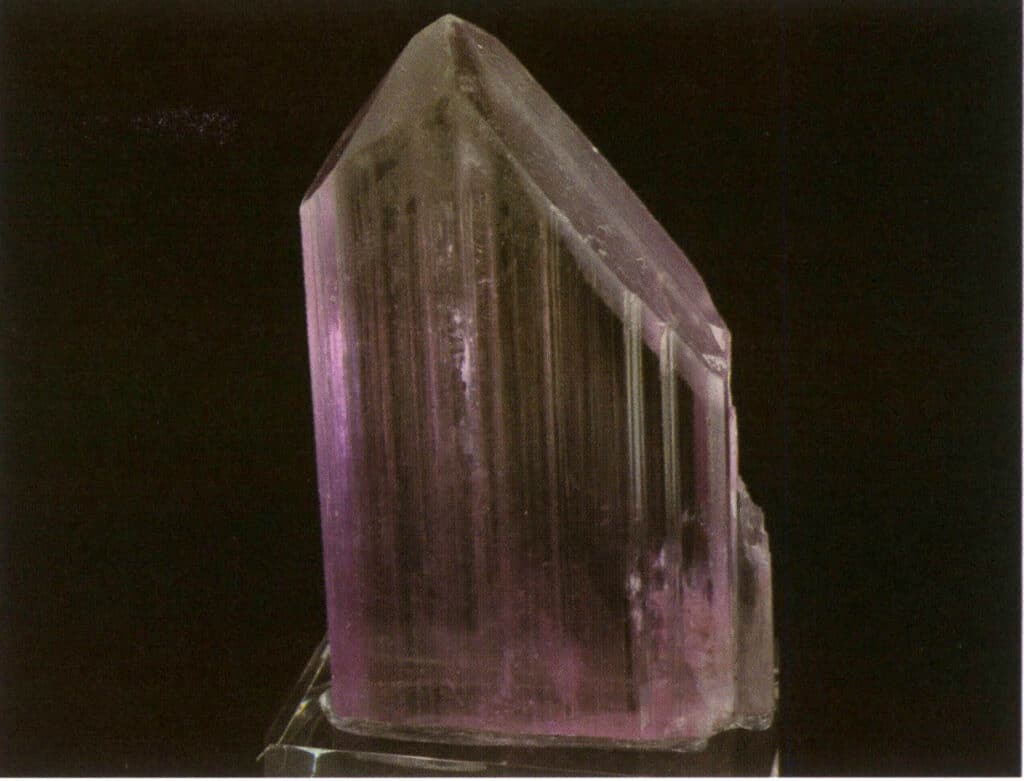

Figura 2-3-12 Minerale di riferimento viola standard Ametista

Figura 2-3-13 Minerale di riferimento marrone standard Limonite

Figura 2-3-14 Minerale di riferimento nero standard tormalina

Figura 2-3-15 Minerale di riferimento grigio standard Bauxite

Figura 2-3-16 Minerale di riferimento bianco standard Plagioclasio

Figura 2-3-17 Minerale di riferimento incolore standard Pietra di ghiaccio

(2) Metodo binomiale

Quando il colore di un minerale è più complesso, si possono usare due colori per descriverlo. Ad esempio, il rosso porpora è principalmente un rosso con una tonalità viola (Figura 2-3-18). Per le gemme con colori non uniformi, è possibile utilizzare anche un metodo binomiale per descrivere ogni categoria di colore, ma è necessario notare che i colori sono distribuiti in modo non uniforme (Figura 2-3-19).

Figura 2-3-18 Rosso porpora (Padma Sapphire)

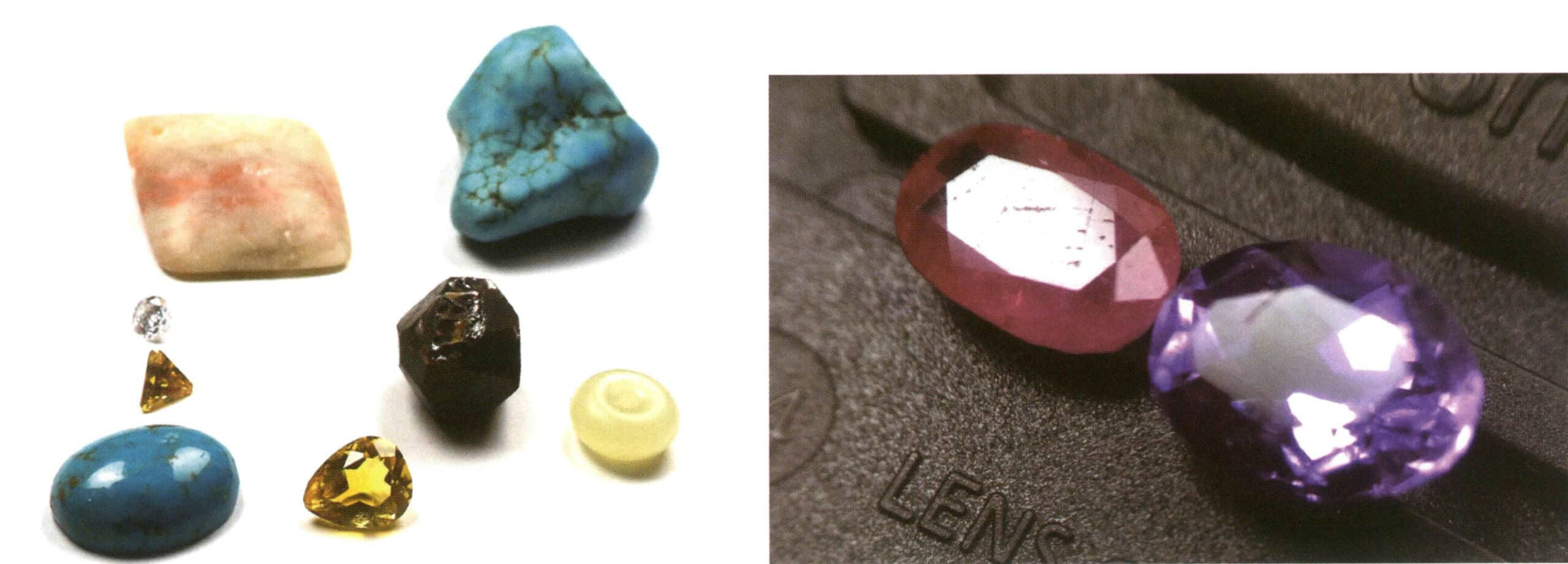

Figura 2-3-19 Blu-verde, rosa-rosso, distribuzione del colore non uniforme (tormalina)

(3) Metodo analogo

Le pietre preziose possono essere confrontate con oggetti comuni per descrivere il colore del minerale, come il verde oliva (Figura 2-3-20).

Il metodo dell'analogia è un modo comunemente usato per descrivere i colori nel mercato del commercio delle gemme, come il Topazio blu di Londra (Figura 2-3-21) e il Blu di Svizzera (Figura 2-3-22).

Alcuni di questi termini di colore comparativi rappresentano la qualità delle gemme, come il blu fiordaliso per gli zaffiri (Figura 2-3-23) e il blu reale (Figura 2-3-24). Rosso sangue di piccione per i rubini (Figura 2-3-25) e rosso sangue di piccione, ecc.

Figura 2-3-20 Colore dell'oliva (a sinistra l'olivina, a destra il colore degli ulivi e dei frutti)

Figura 2-3-21 Topazio blu di Londra

Figura 2-3-22 Topazio blu svizzero

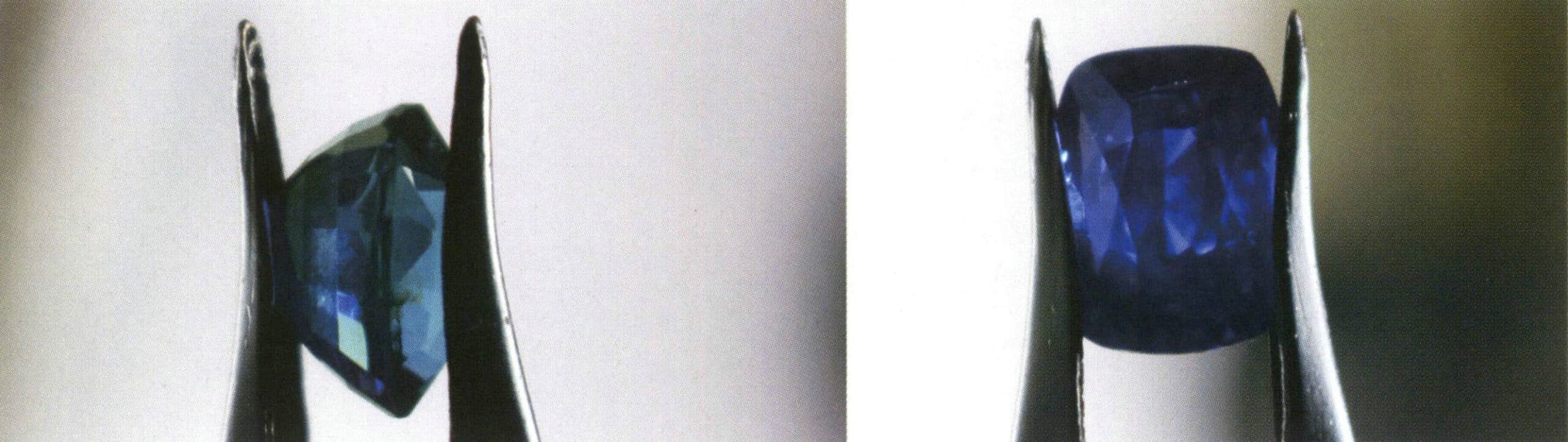

Figura 2-3-23 Blu fiordaliso (a sinistra zaffiro blu fiordaliso; a destra fiordaliso)

Figura 2-3-24 Zaffiro blu reale. Il blu reale è il secondo colore più prezioso degli zaffiri dopo il blu fiordaliso; è il blu più saturo, che può essere blu puro o avere una leggera sfumatura viola.

Figura 2-3-25 Rubino rosso sangue di piccione. Il rosso sangue di piccione è il colore più pregiato del rubino e si riferisce a un colore rosso puro ricco, saturo e uniforme, senza altre tonalità evidenti, come il blu o il marrone, ma con un leggerissimo accenno di porpora entro un intervallo accettabile. Il colore del corpo della gemma presenta una forte risposta di fluorescenza alla luce ultravioletta.

Il 120 dicembre 2014, il GRS (Laboratorio Gemmologico Svizzero) ha annunciato un nuovo colore, "Scarlet" (rosso imperiale), per descrivere il colore rosso dei rubini del Mozambico. I rubini scarlatti sono alcuni rubini mozambicani dal colore rosso vivo con una sfumatura arancione, la cui fluorescenza non influisce sul colore della pietra stessa (rubini di tipo B).

Il GRS classifica i rubini in due tipi: Rubini di tipo A e rubini di tipo B.

I rubini di tipo A si riferiscono a quelli provenienti dal Mozambico che presentano una fluorescenza significativa e sono simili per caratteristiche cromatiche ai rubini di tipo B, noti come rubini sangue di piccione. Il nome è dovuto al fatto che questi rubini hanno un colore simile a quello dei rubini sangue di piccione di alta qualità provenienti dal Myanmar.

I rubini di tipo B sono rubini GRS di tipo "Scarlet" (rosso imperiale), con un certificato che descrive i rubini del Mozambico (tipo B) come rosso vivo sul certificato principale e ulteriori descrizioni fornite su certificati supplementari.

Il 5 novembre 2015, SSEF e Gubelin Gem Lab hanno annunciato un consenso sui termini professionali per descrivere gli zaffiri rossi e blu, il rosso sangue di piccione e il blu reale. Inoltre, questi termini descrivono solo il colore e la chiarezza senza alcun trattamento (riscaldamento o riempimento), senza inclusioni scure visibili. Gli zaffiri rossi e blu devono presentare un colore uniforme e riflessi interni vividi.

2. La lucentezza dei cristalli

2.1 Definizione di lucentezza

La capacità di una superficie di riflettere la luce e la lucentezza dipendono dal grado di lucidatura della superficie e dall'indice di rifrazione. Sul mercato vengono spesso utilizzati termini come "lucentezza" o "luminosità" in sostituzione del termine tecnico "lustro".

Nell'identificazione visiva pratica, la lucentezza può aiutarci a distinguere rapidamente le gemme dalle loro imitazioni e a distinguere alcune gemme naturali dalle loro controparti trattate.

2.2 Punti chiave per l'osservazione della lucentezza

① Osservare la lucentezza con la luce riflessa.

Quando si osservano i cristalli, prestare attenzione all'effetto delle facce dei cristalli sulla lucentezza.

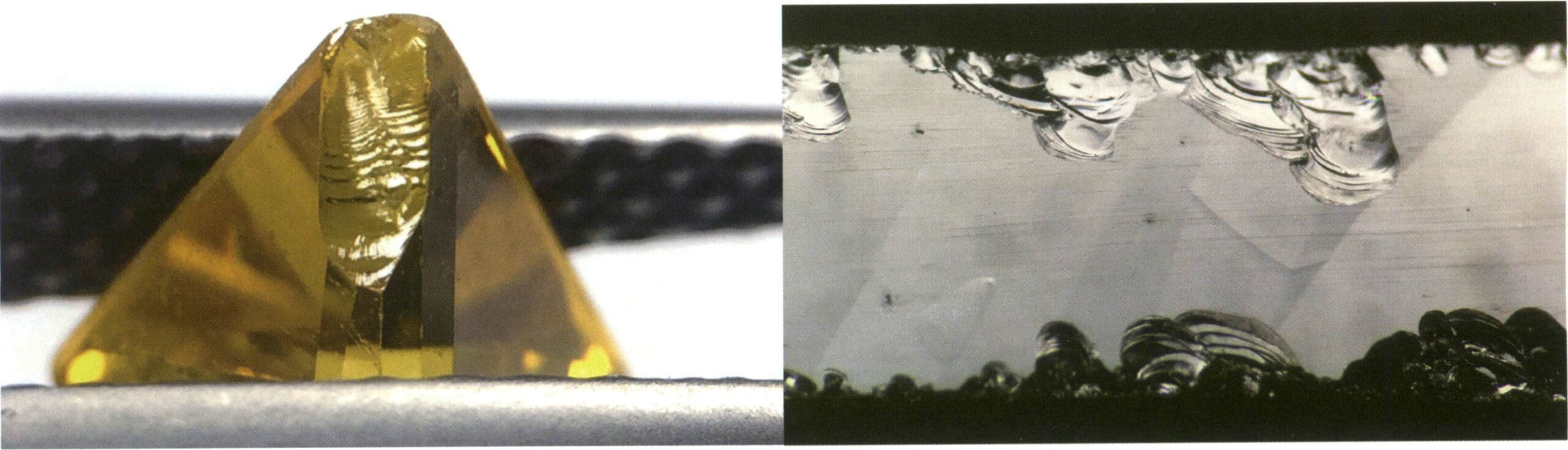

In genere, la lucentezza delle gemme lavorate è migliore di quella dei loro cristalli (Figura 2-3-26).

③ Nella lavorazione, la gemma può essere dovuta alla differenza di durezza del materiale di lucidatura o alla direzione e alla differenza di durezza del materiale stesso, con conseguente differenza di lucentezza delle stesse gemme.

Per le gemme cristalline, a parità di condizioni di lucidatura, più alto è l'indice di rifrazione della gemma, più forte è la lucentezza. Le gemme aggregate possono presentare variazioni di lucentezza dovute alla loro composizione (Figura 2-3-27).

⑤ L'assenza di altri fattori non influisce sui risultati dell'osservazione della lucentezza.

2.3 Metodi di descrizione della lucentezza

Questo libro tratta otto tipi di lucentezza delle gemme. Gli ammassi che si possono osservare nei cristalli comprendono la lucentezza metallica, la lucentezza submetallica, la lucentezza adamantina, la lucentezza vitrea e la lucentezza grassa (che si nota facilmente nelle aree in cui il cristallo è danneggiato). Altri tipi di lucentezza si trovano più comunemente negli aggregati o nelle gemme organiche, che verranno analizzati nei capitoli successivi.

(1) Lucentezza metallica

Quando si osservano le gemme cristalline con la luce riflessa, i metalli o alcune gemme possono presentare riflessi molto forti (la maggior parte della luce incidente subisce una riflessione speculare), come l'oro, l'argento e la pirite (Figura 2-3-28). Questo può essere inteso come un'intensità di riflessione simile a quella dei metalli comuni.

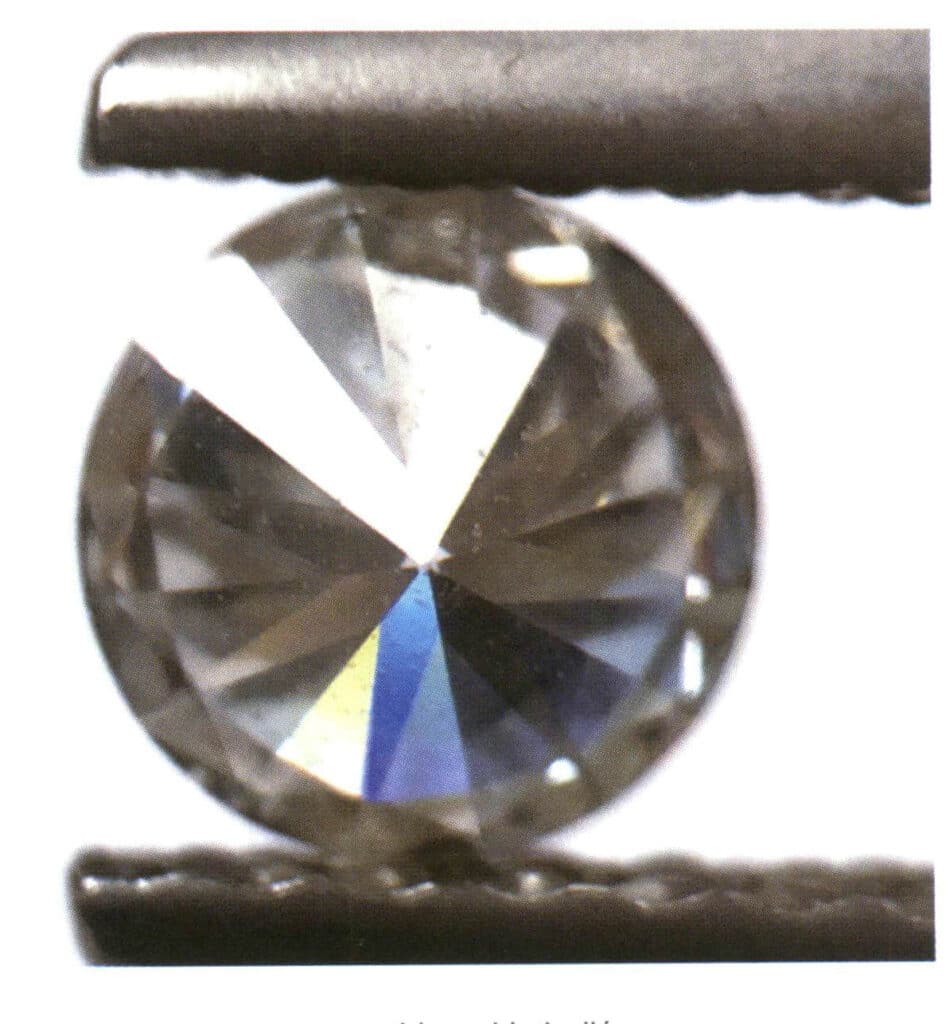

(2) Lucentezza del diamante

Osservando le gemme cristalline con la luce riflessa, lo stato riflettente più forte appare in gemme come i diamanti (Figura 2-3-29). Nell'analisi di identificazione delle gemme, consideriamo che le gemme con un indice di rifrazione (dati osservati con strumenti professionali di analisi delle gemme come rifrattometri o riflettometri) superiore a 2,417 abbiano una lucentezza da diamante dopo la lucidatura. La lucentezza sub-diamante (Figure 2-3-30, 2-3-31) si colloca tra la lucentezza del diamante e la lucentezza del vetro; le gemme con un indice di rifrazione compreso tra 2,417 e 1,780 presentano una lucentezza sub-diamante dopo la lucidatura.

(3) Lucentezza del vetro

Quando si osservano le gemme cristalline sotto la luce riflessa, la maggior parte di esse presenta questo tipo di lucentezza, come gli smeraldi, il cristallo, la tormalina e così via (Figure 2-3-32 e 2-3-34). Nell'attuale analisi di identificazione delle gemme, consideriamo che le gemme con un indice di rifrazione compreso tra 1,45 e 1,78 abbiano una lucentezza vitrea dopo la lucidatura, che può essere intesa come un'intensità di riflessione simile a quella di una superficie di vetro. A parità di condizioni di lucidatura, più basso è l'indice di rifrazione, più debole è la lucentezza vitrea, che può essere descritta come lucentezza vitrea debole; viceversa, più alto è l'indice di rifrazione, più forte è la lucentezza vitrea, che a volte viene descritta come lucentezza vitrea forte.

(4) Lucentezza grassa

Osservando le gemme di cristallo con luce riflessa, alcune gemme possono presentare questo fenomeno sulle facce del cristallo. Al contrario, la maggior parte delle gemme mostra questa lucentezza su parti irregolari causate da danni esterni (questo fenomeno può essere descritto con termini professionali come frattura o scissione non sviluppata) (Figure 2-3-35 e 2-3-36). Si può intendere come un'intensità di riflessione simile a quella di una superficie grassa.

Figura 2-3-28 Lucentezza metallica dei cristalli di pirite in luce riflessa

Figura 2-3-29 La lucentezza del diamante sotto la luce riflessa

Figura 2-3-30 La lucentezza dello zircone sotto forma di sub-diamante in luce riflessa

Figura 2-3-31 Lucentezza subadamantina del granato artificiale di alluminio brasato in luce riflessa

Figura 2-3-32 La debole lucentezza vitrea della fluorite in luce riflessa

Figura 2-3-33 La lucentezza vitrea della tormalina in luce riflessa

Figura 2-3-34 La forte lucentezza vitrea del rubino in luce riflessa

Figura 2-3-35 Confronto tra la lucentezza grassa (sui bordi irregolari) e la lucentezza del vetro (nell'area di evidenziazione quasi triangolare) della superficie rotta della tormalina in luce riflessa

Figura 2-3-36 Lucentezza grassa della frattura del cristallo di granato in luce riflessa

3. Trasparenza dei cristalli

3.1 Definizione di trasparenza

La capacità di un oggetto di trasmettere la luce visibile. Lo spessore e il colore del cristallo influiscono sul giudizio di trasparenza della gemma. In generale, per le gemme colorate, più il cristallo è spesso, peggiore è la sua trasparenza.

Nell'identificazione visiva vera e propria, la trasparenza non può essere utilizzata come fattore di giudizio a sé stante per aiutarci a distinguere rapidamente le gemme dalle loro imitazioni; più spesso, appare come un fattore di valutazione della qualità della gemma.

3.2 Punti chiave per l'osservazione della trasparenza

① Utilizzare la luce trasmessa per osservare la trasparenza; a questo punto, è importante assicurarsi che l'intensità della luce trasmessa sia vicina a quella della luce naturale. Spesso si verificano errori di valutazione quando c'è uno scostamento tra l'intensità della luce di osservazione e quella della luce naturale.

Quando la gemma contiene inclusioni (impurità) evidenti, queste riducono o causano una trasparenza non uniforme.

③ Per pietre dello stesso spessore, più scuro è il colore, meno trasparente è il colore; per pietre dello stesso colore, più spesso è lo spessore, meno trasparente è il colore.

Altri fattori non menzionati non influiscono sui risultati dell'osservazione della trasparenza.

3.3 Descrizione dei metodi di trasparenza

In base al grado di trasmissione della luce, la trasparenza si divide in cinque livelli: trasparente, semitrasparente, traslucido, microtrasparente e opaco.

(1) Trasparente

Osservando la gemma con luce trasmessa, la gemma appare complessivamente luminosa e, rispetto allo sfondo, la luminosità della parte centrale della gemma è coerente o leggermente superiore allo sfondo. Allo stesso tempo, i contorni dei bordi sono più scuri (Figure da 2-3-37 a 2-3-39).

Gli oggetti che si trovano sullo stesso lato della luce trasmessa possono essere visti più chiaramente attraverso la gemma.

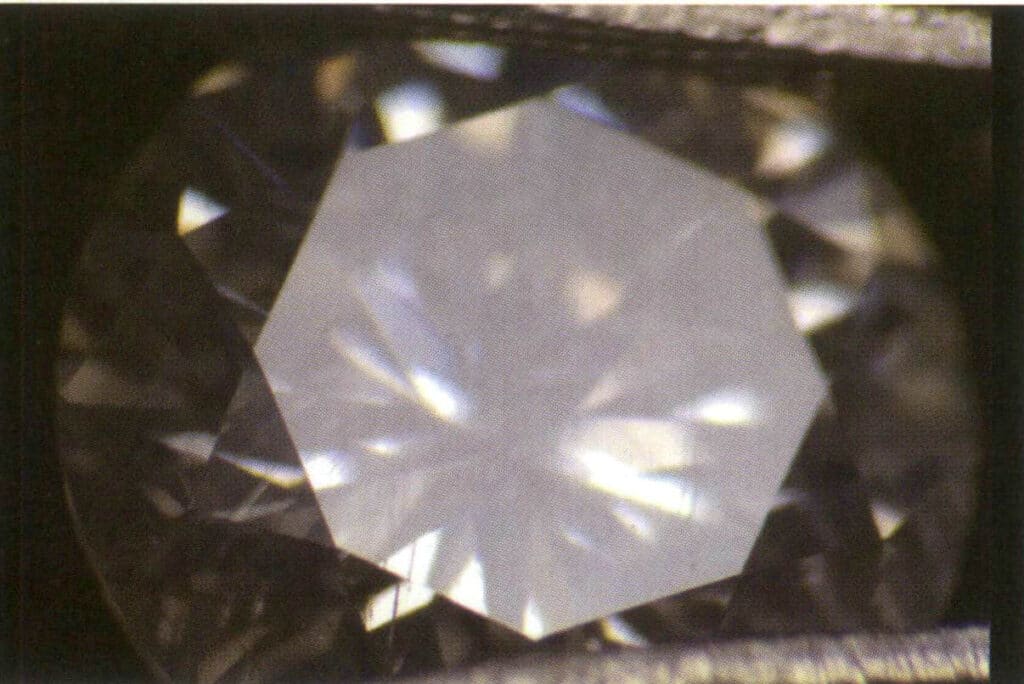

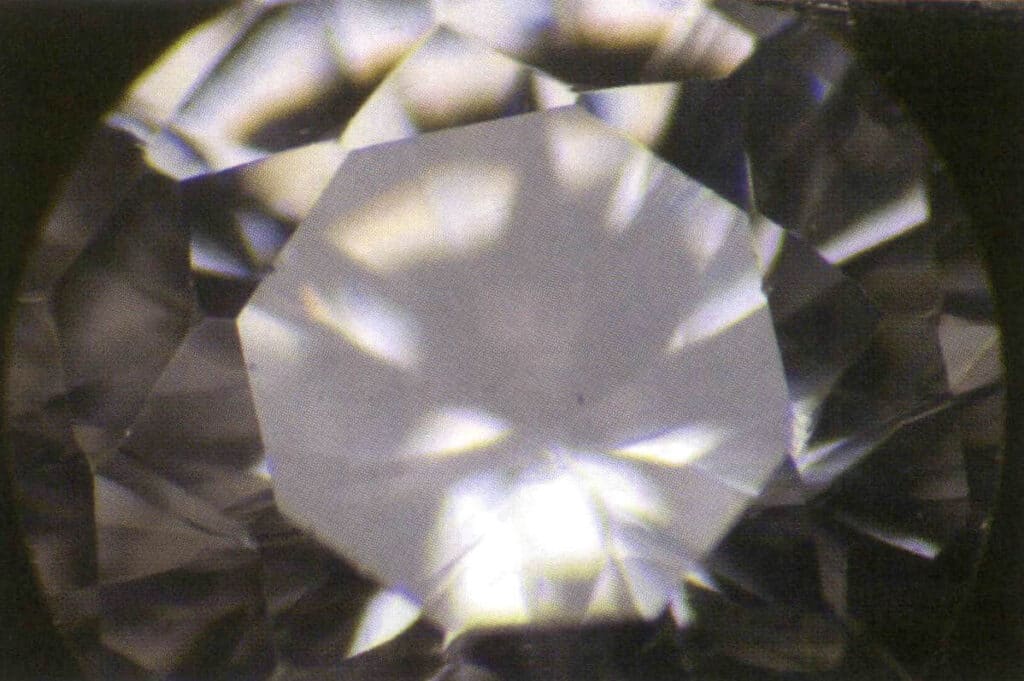

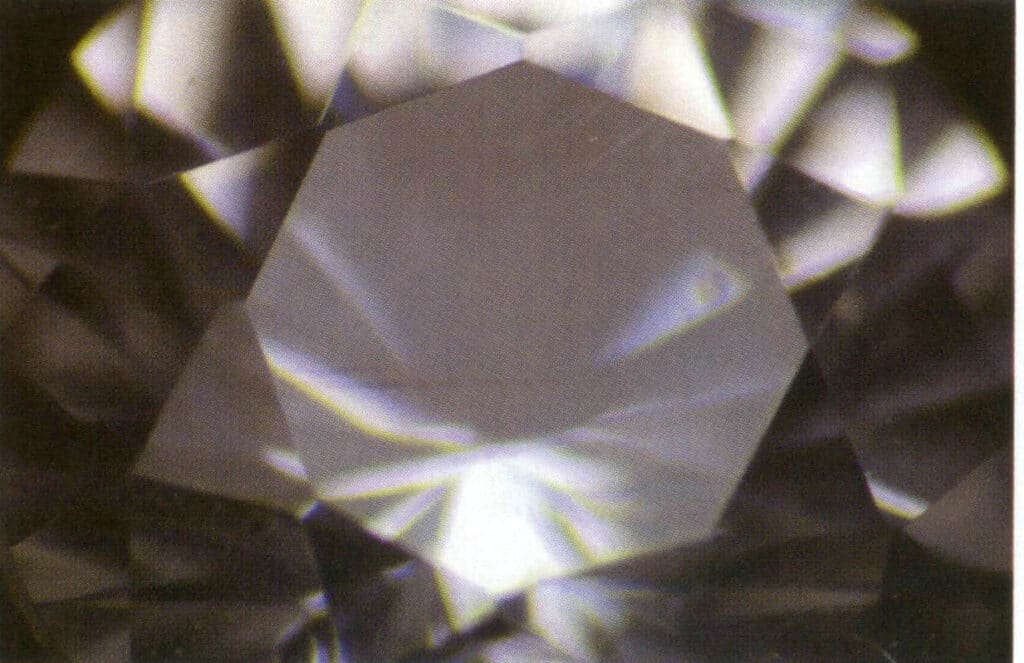

Per le gemme sfaccettate, il significato di trasparenza è vedere chiaramente le sfaccettature e i bordi del padiglione dal tavolo più grande (Figura 2-3-40).

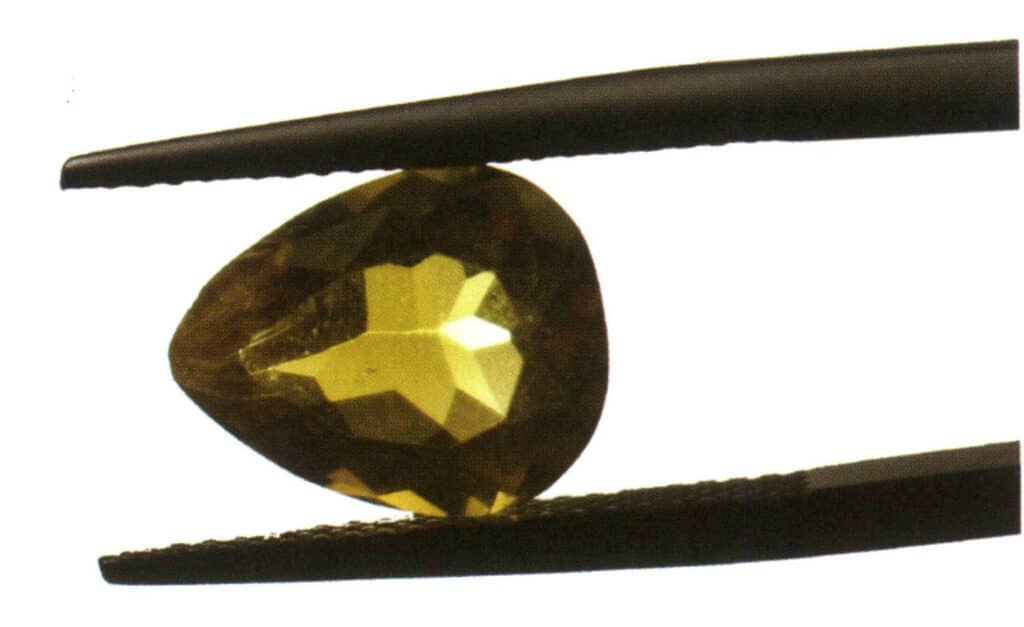

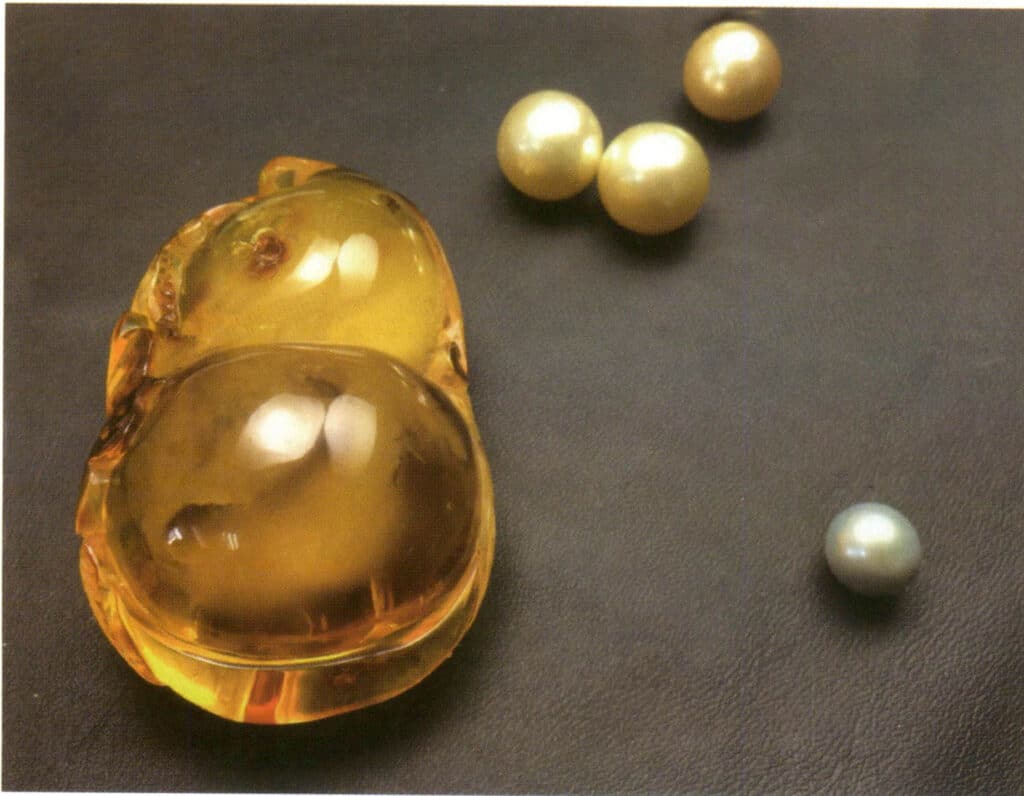

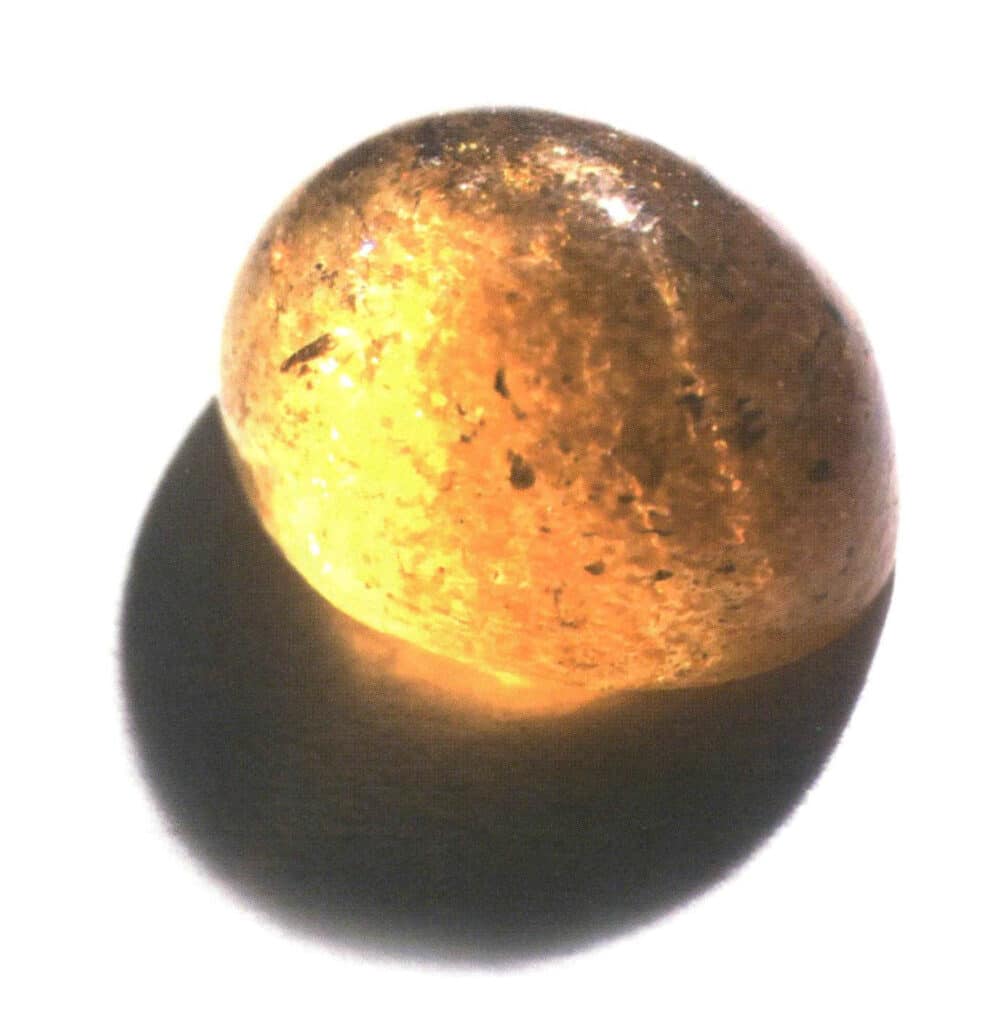

Figura 2-3-37 A sinistra il citrino, al centro il sintetico.

Figura 2-3-38 Trasparente (cristallo giallo, luce trasmessa)

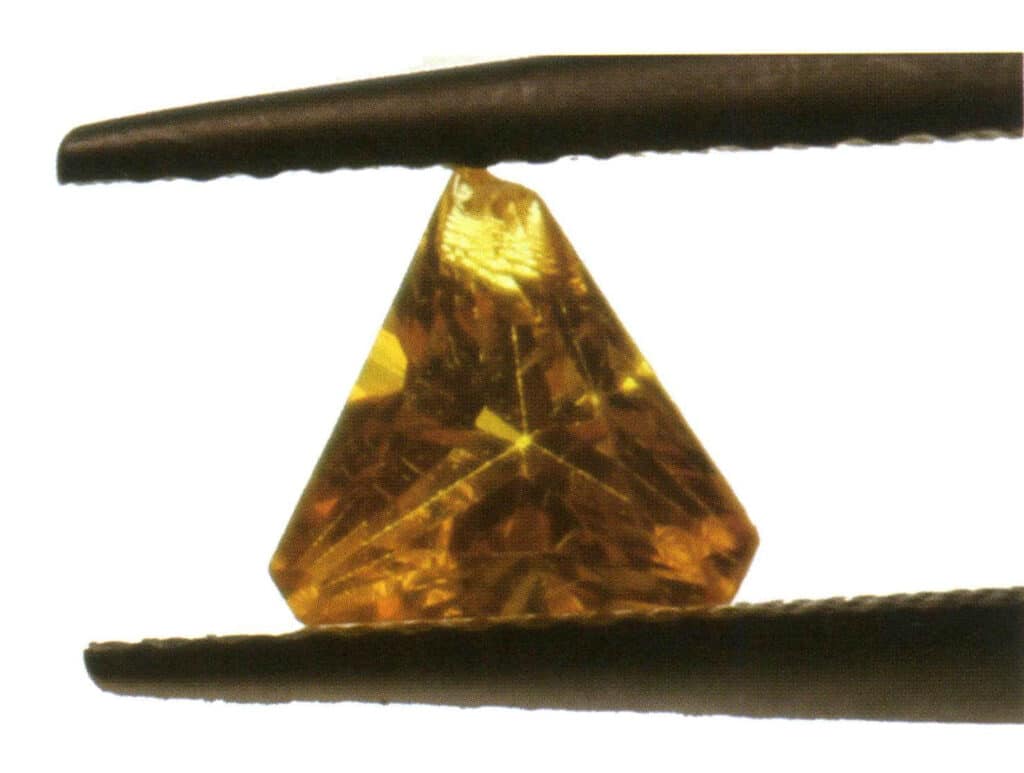

Figura 2-3-39 Trasparente (granato, luce trasmessa).

Figura 2-3-40: Trasparente (granato di alluminio brasato artificiale, luce trasmessa). Il punto chiave per giudicare la trasparenza di gemme ad alto indice di rifrazione come i diamanti è la capacità di vedere le sfaccettature e le superfici sull'altro lato della gemma.

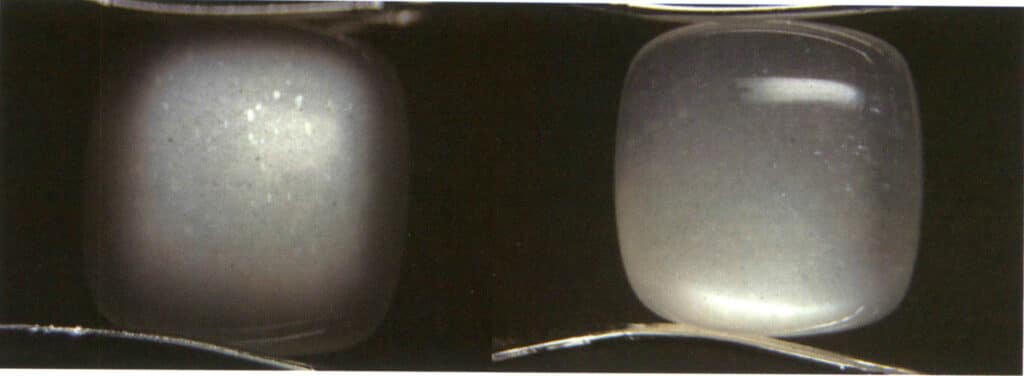

(2) Sub-Trasparente.

Osservando la gemma con luce trasmessa, essa appare complessivamente luminosa. Rispetto allo sfondo, la luminosità della gemma è coerente con lo sfondo. Gli oggetti osservati sullo stesso lato della luce trasmessa sono più pronunciati, mentre gli oggetti appaiono un po' nebulosi, come se fosse stato aggiunto uno strato di garza bianca densa tra la gemma trasparente e la sorgente luminosa (Figure 2-3-41, 2-3-42).

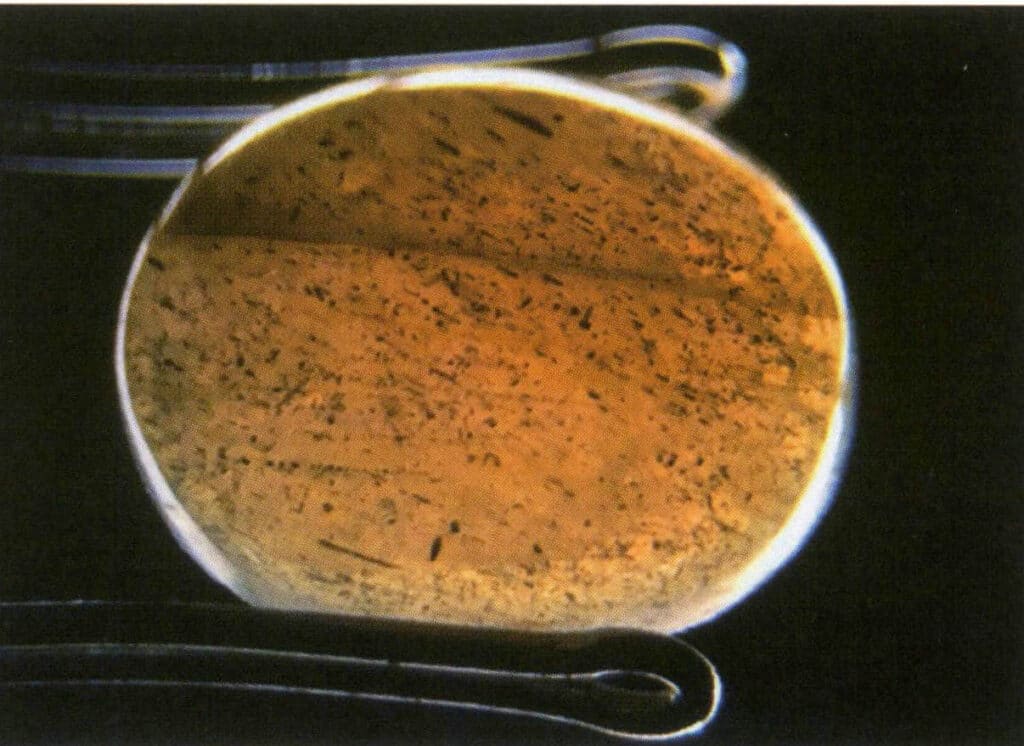

Figura 2-3-41 Cristallo di polvere (luce riflessa)

Figura 2-3-42 Sub-trasparente (cristallo in polvere, luce trasmessa)

(3) Traslucido

Osservando la gemma con la luce trasmessa, essa appare nel complesso relativamente luminosa, ma la sua luminosità è più debole rispetto allo sfondo. Gli oggetti sullo stesso lato della luce trasmessa sono più evidenti, ma non è possibile determinare quale sia l'oggetto; si può solo sapere che c'è un oggetto (figure 2-3-43, 2-3-44).

Figura 2-3-43 Traslucenza (feldspato tirato, luce trasmessa)

Figura 2-3-44 Traslucido (pietra solare, luce trasmessa)

(4) Subtranslucido

Esistono due situazioni di semitrasparenza.

Una situazione è l'osservazione della gemma con luce trasmessa, dove la luminosità della gemma appare nera al centro a causa della bassa trasmissione della luce, ma i bordi appaiono luminosi a causa dell'alta trasmissione della luce.

Un'altra situazione è quella di osservare la gemma con la luce trasmessa. La gemma appare complessivamente nera a causa della sua opacità, ma le caratteristiche interne della gemma possono essere viste in luce riflessa (Figura 2-3-45).

(5) Opaco

Osservando la gemma con la luce trasmessa, si nota che la gemma è opaca e, rispetto allo sfondo relativamente luminoso, i bordi della gemma sono brillanti, mentre altre aree appaiono nere o non lasciano passare la luce (Figure 2-3-46, 2-3-47).

Figura 2-3-46 Opaco (cristallo: tormalina)

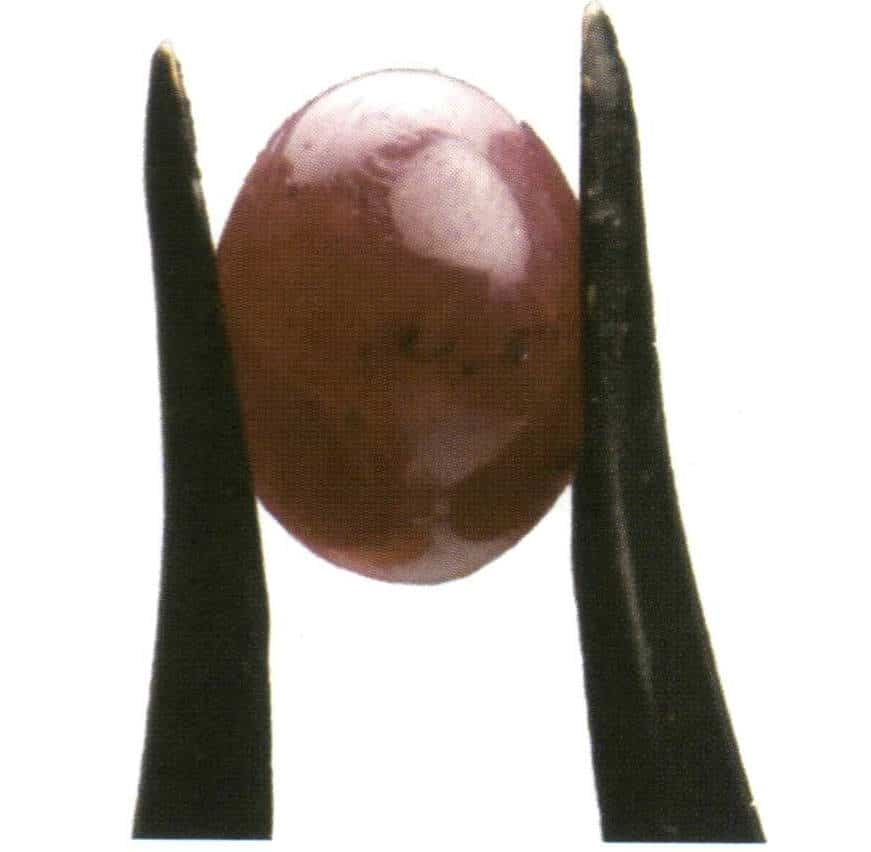

Figura 2-3-47 Opaco (Cristallo: rubino)

4. Il pleocroismo dei cristalli

4.1 Definizione di pleocroismo

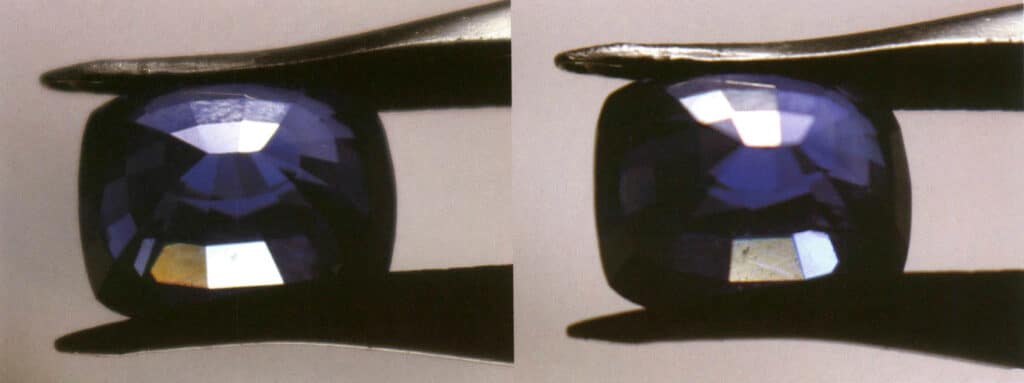

Il fenomeno per cui alcuni cristalli colorati, da traslucidi a trasparenti, appaiono di colori diversi se osservati da angolazioni diverse, è chiamato pleocroismo.

I diversi colori si riferiscono alle differenze di tonalità, luminosità e oscurità.

È importante notare che non tutte le gemme presentano questo fenomeno; solo alcune gemme delle famiglie di cristalli intermedie o inferiori possono mostrare il pleocroismo. In genere, le gemme della famiglia dei cristalli intermedi possono mostrare due colori, il dicroismo; le gemme della famiglia dei cristalli inferiori possono mostrare tre colori, noti come tricroismo, collettivamente indicati come pleocroismo.

Nell'identificazione visiva pratica, il pleocroismo può aiutarci a distinguere rapidamente le gemme dalle loro imitazioni, come lo zaffiro e la sua imitazione, la iolite (Figure da 2-3-48 a 2-3-50).

4.2 Punti chiave per l'osservazione del pleocroismo

Utilizzare la luce trasmessa per osservare il pleocroismo delle gemme. È importante notare che il pleocroismo della maggior parte delle gemme può essere visto solo con l'ausilio di un dicroscopio; è molto difficile da osservare a occhio nudo.

Quando ci sono evidenti inclusioni (impurità) all'interno della gemma, la riduzione della trasparenza della gemma può influenzare l'osservazione del pleocroismo.

Altri fattori non menzionati non influenzano i risultati dell'osservazione del pleocroismo.

4.3 Descrizione dei metodi del pleocroismo

Il formato per descrivere il pleocroismo osservato a occhio nudo è presente e assente.

Il formato della descrizione per l'osservazione del fenomeno del pleocroismo delle gemme con un dicroscopio comprende quanto segue: Il numero di colori pleocroici; La forza del pleocroismo; La descrizione dei colori pleocroici. Ad esempio, le gemme con dicroismo possono essere descritte come dicroismo, forte, rosso/viola-rosso; per le gemme con tricroismo, può essere descritto come tricroismo, forte, blu profondo-viola/azzurro-viola/giallo chiaro.

5. Luminescenza dei cristalli

5.1 Definizione di luminescenza

Le gemme con luminescenza sono ancora più affascinanti. A parte i rubini, che mostrano facilmente l'asterismo, e la fluorite, che mostra facilmente la fosforescenza, la fluorescenza o la fosforescenza della maggior parte delle gemme può essere osservata solo alla luce ultravioletta. Pertanto, nell'identificazione visiva pratica, la fluorescenza dei rubini può aiutarci a distinguere rapidamente i rubini dalla maggior parte delle imitazioni naturali (Figura 2-3-51).

(1) Luminescenza

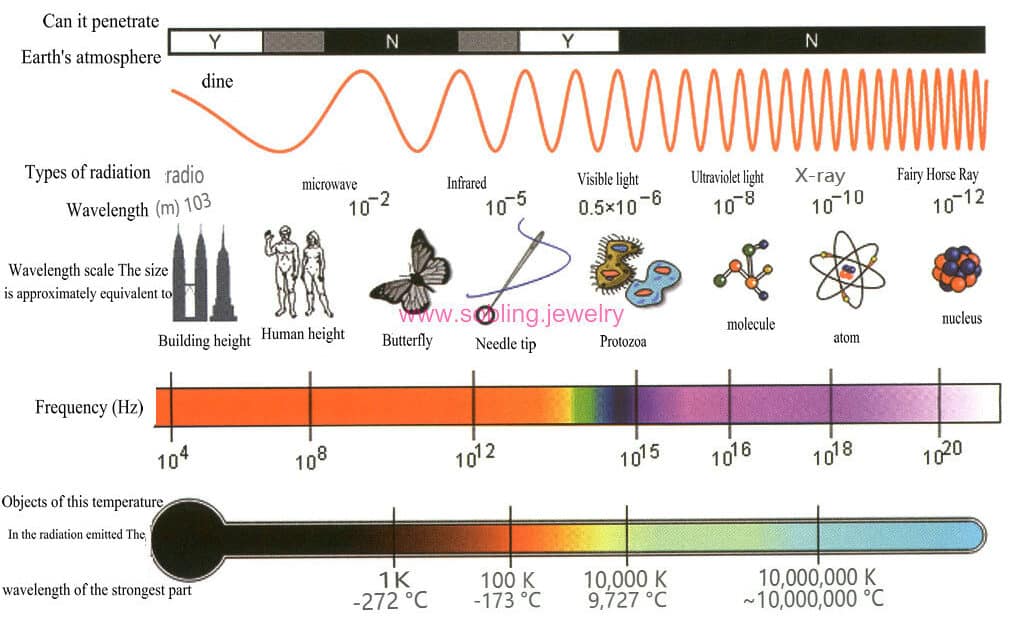

Quando sono stimolati da energia esterna, la proprietà dei cristalli di emettere luce visibile è chiamata luminescenza. L'energia esterna comprende l'attrito, la luce ultravioletta, i raggi X e altre radiazioni ad alta energia.

La luce ultravioletta è una delle fonti di energia esterna più facili da ottenere; la luce solare contiene luce ultravioletta e, nella vita reale, la luce ultravioletta viene utilizzata nelle macchine per la verifica delle valute e per la disinfezione dei reparti ospedalieri.

(2) Fluorescenza e fosforescenza

In gemmologia, per osservare la luminescenza delle gemme si utilizzano spesso sorgenti di luce ultravioletta di diverse lunghezze d'onda, suddivise in due tipi: fluorescenza e fosforescenza.

La fluorescenza si ha quando una gemma emette luce quando viene eccitata dalla luce ultravioletta, e l'emissione cessa quando l'energia esterna scompare (Figure 2-3-52, 2-3-53).

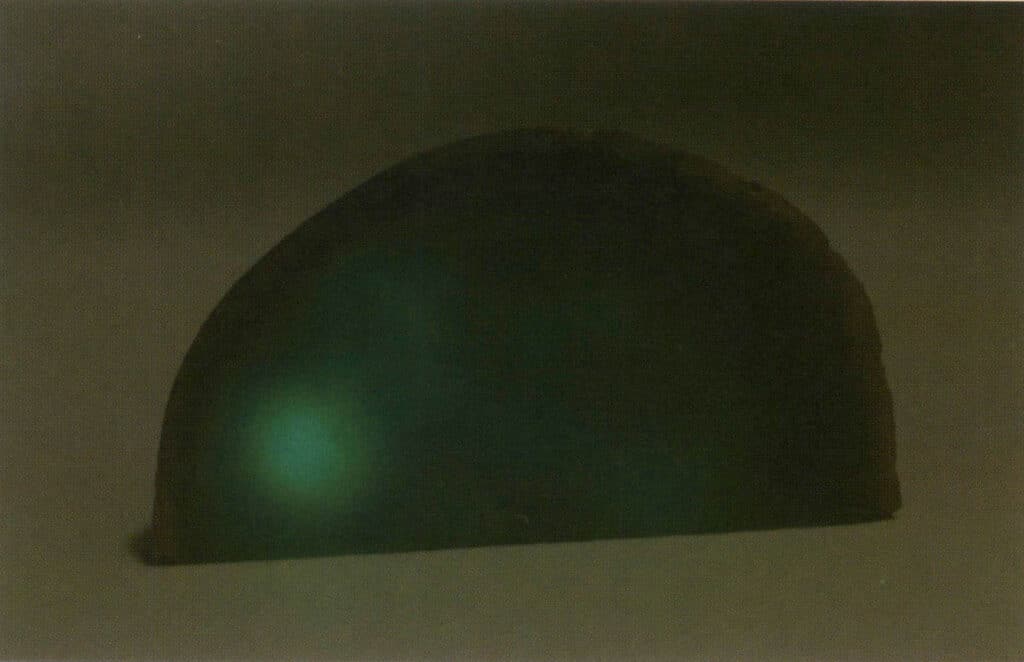

La fosforescenza si riferisce al fenomeno per cui una gemma emette luce quando viene eccitata dalla luce ultravioletta e continua a brillare per qualche tempo dopo che l'energia esterna si è dissipata (Figura 2-3-54).

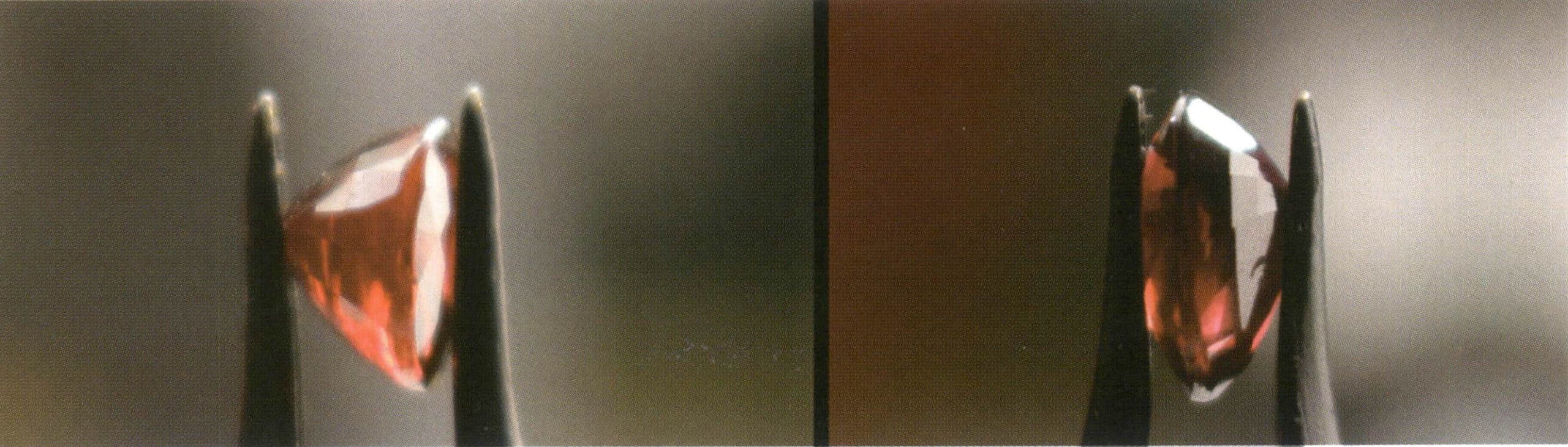

Figura 2-3-51 Fluorescenza di gemme (a sinistra la tormalina, a destra il rubino) sotto forte luce riflessa; la tormalina rossa di sinistra senza fluorescenza mostra un colore non uniforme, mentre il rubino rosso di destra con forte fluorescenza mostra un colore uniforme. Questa è un'importante differenza di identificazione visiva tra i rubini fortemente fluorescenti e le loro imitazioni non fluorescenti.

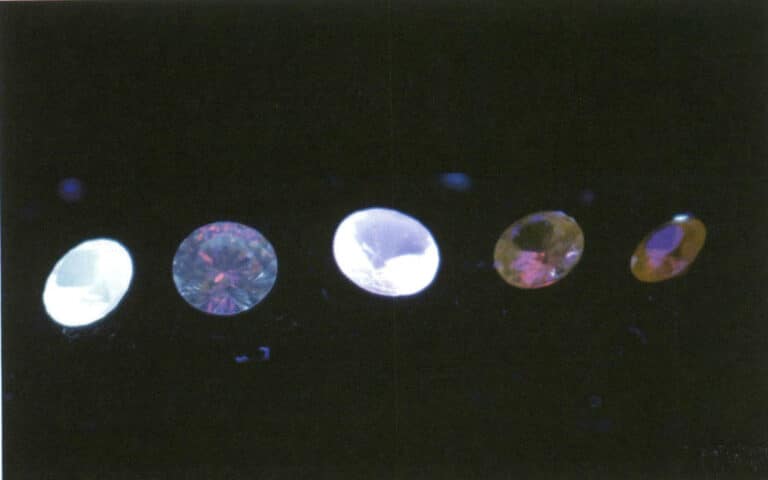

Figura 2-3-52 Fluorescenza dello spinello rosso

Figura 2-3-53 Fluorescenza del rubino (rispetto agli zaffiri blu non fluorescenti, i rubini fluorescenti sono più attraenti)

Figura 2-3-54 Plastica (fosforescenza dell'alluminato di boro stronzio artificiale)

(3) Fattori di influenza

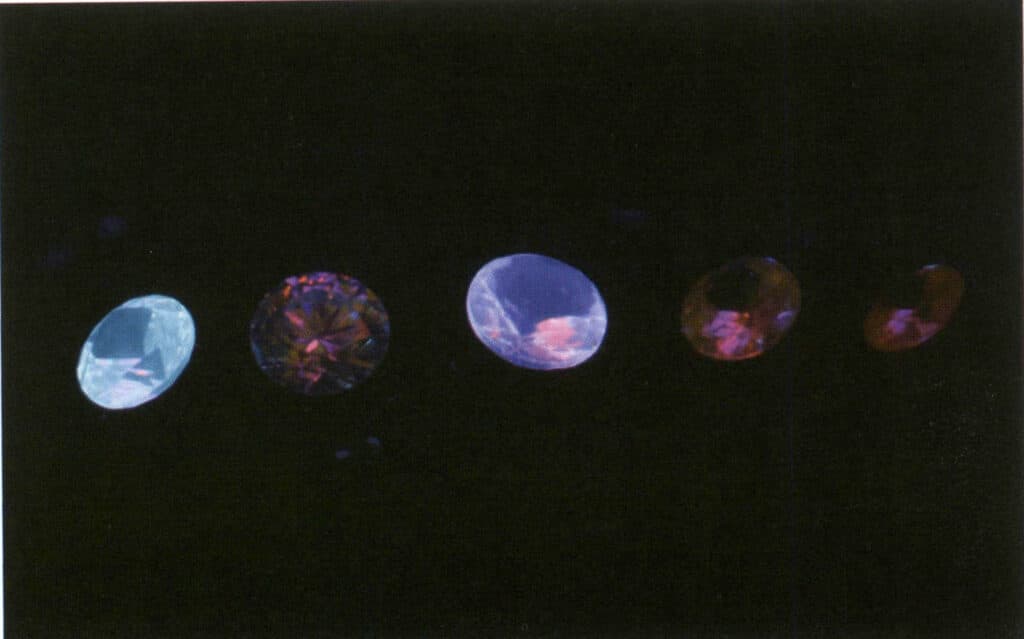

L'intensità della fluorescenza è legata ai tipi e alle quantità di impurità e difetti presenti nella gemma, motivo per cui la fluorescenza di uno stesso tipo di gemma può variare. Quando una gemma contiene ferro, spesso sopprime la comparsa della fluorescenza, motivo per cui il ferro viene anche definito "quencher" della fluorescenza (Figure 2-3-55 - 2-3-57).

Figura 2-3-55 Imitazione di diamante sotto una normale fonte di luce.

Figura 2-3-56 Fluorescenza dei diamanti sintetici alla luce ultravioletta a onde lunghe, non osservabile a occhio nudo.

5.2 Punti chiave per l'osservazione della luminescenza

Ad eccezione di alcune gemme come i rubini e gli spinelli rossi, l'osservazione della fluorescenza nella maggior parte delle gemme richiede una luce ultravioletta di energia specifica.

② Per osservare la luminescenza delle gemme utilizzando un'energia specifica, la luce ultravioletta deve essere utilizzata su uno sfondo scuro.

③ Il tempo di osservazione è il fenomeno della gemma dopo l'eccitazione dell'energia esterna fino alla fine dell'energia esterna.

④ La luminescenza delle gemme cristalline è caratterizzata da cambiamenti nella luminosità complessiva della gemma piuttosto che da un punto, una linea o il riflesso della superficie.

Il colore di fluorescenza della maggior parte delle gemme sottoposte a eccitazione energetica esterna differisce da quello osservato alla luce naturale. Il colore della fluorescenza di una stessa gemma può variare in presenza di diverse intensità di eccitazione energetica e la luminescenza e la fluorescenza di una stessa gemma possono differire.

⑥ L'assenza di altri fattori non influisce sui risultati dell'osservazione della luminescenza.

5.3 Descrizione dei metodi di luminescenza

Osservare a occhio nudo la luminescenza della gemma formato descrizione: presente, assente.

Utilizzare una speciale lampada fluorescente ultravioletta per osservare la luminescenza della gemma. Formato della descrizione: verificare il tipo di luce ultravioletta, l'intensità della luminescenza della gemma e il colore, ad esempio luce ultravioletta a onde lunghe, forte, blu. Per l'intensità si possono usare i seguenti termini: forte, media, debole, nulla. Va notato che il termine "gessoso" è spesso utilizzato per descrivere il colore di fluorescenza blu-bianco.

6. Fenomeno ottico speciale dei cristalli

6.1 Definizione di fenomeno ottico speciale

Quando la luce colpisce la superficie di una gemma, i colori o i fenomeni di aree luminose a forma di stella o di banda visualizzati dalla gemma sfarfallano, si muovono e cambiano quando la sorgente luminosa o la gemma si muovono l'una rispetto all'altra (Figura 2-3-58). Un fenomeno ottico speciale può mostrare cambiamenti di colore solo in due diverse condizioni di illuminazione.

Figura 2-3-94 Gemme del sistema cristallino avanzato (diamante)

Figura 2-3-95 Solidi amorfi (vetro naturale)

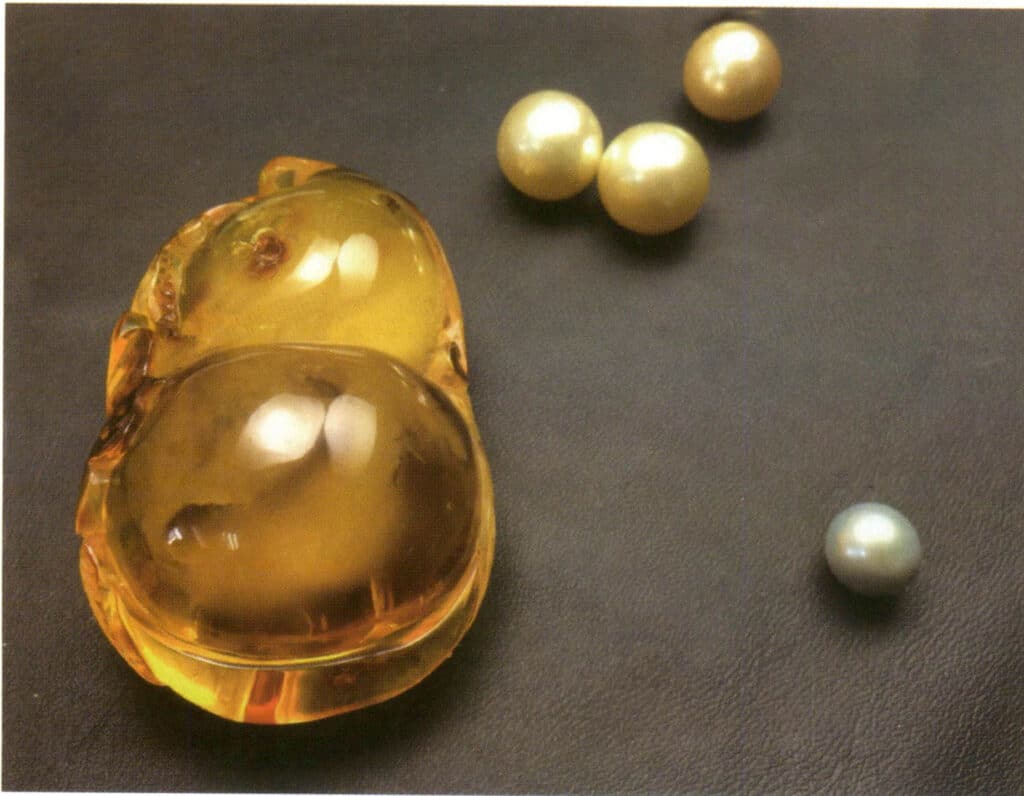

Figura 2-3-96 Gemma organica (ambra gialla trasparente)

6.2 Punti chiave per l'osservazione di fenomeni ottici speciali

La maggior parte dei fenomeni ottici speciali nelle gemme richiede una luce riflessa per essere osservata, ed è meglio usare una torcia per illuminare la gemma e rendere i fenomeni più evidenti.

② L'effetto di cambiamento di colore in un fenomeno ottico speciale deve essere osservato sotto diverse fonti di luce, come la luce naturale di giorno e la luce artificiale di notte.

③ L'assenza di altri fattori non influisce sui risultati dell'osservazione di particolari fenomeni ottici.

6.3 Descrizione dei metodi dei fenomeni ottici speciali

I fenomeni ottici speciali delle gemme includono l'effetto occhio di gatto, l'effetto stella, l'effetto cambio di colore, l'effetto oro sabbia, l'effetto cambio di colore, l'effetto chiaro di luna e l'effetto alone, per un totale di sette tipi. In alcuni libri di testo, l'effetto cambio di colore, l'effetto chiaro di luna e l'effetto alone sono chiamati collettivamente effetto alone.

Tra questi fenomeni ottici speciali, solo l'effetto occhio di gatto, l'effetto stella e l'effetto di cambiamento di colore sono coinvolti nella denominazione delle gemme; gli altri fenomeni ottici speciali non sono coinvolti nella denominazione.

Questo libro tratterà l'effetto occhio di gatto, l'effetto stella, l'effetto cambio di colore, l'effetto oro di sabbia, l'effetto chiaro di luna e l'effetto cambio di colore nei cristalli.

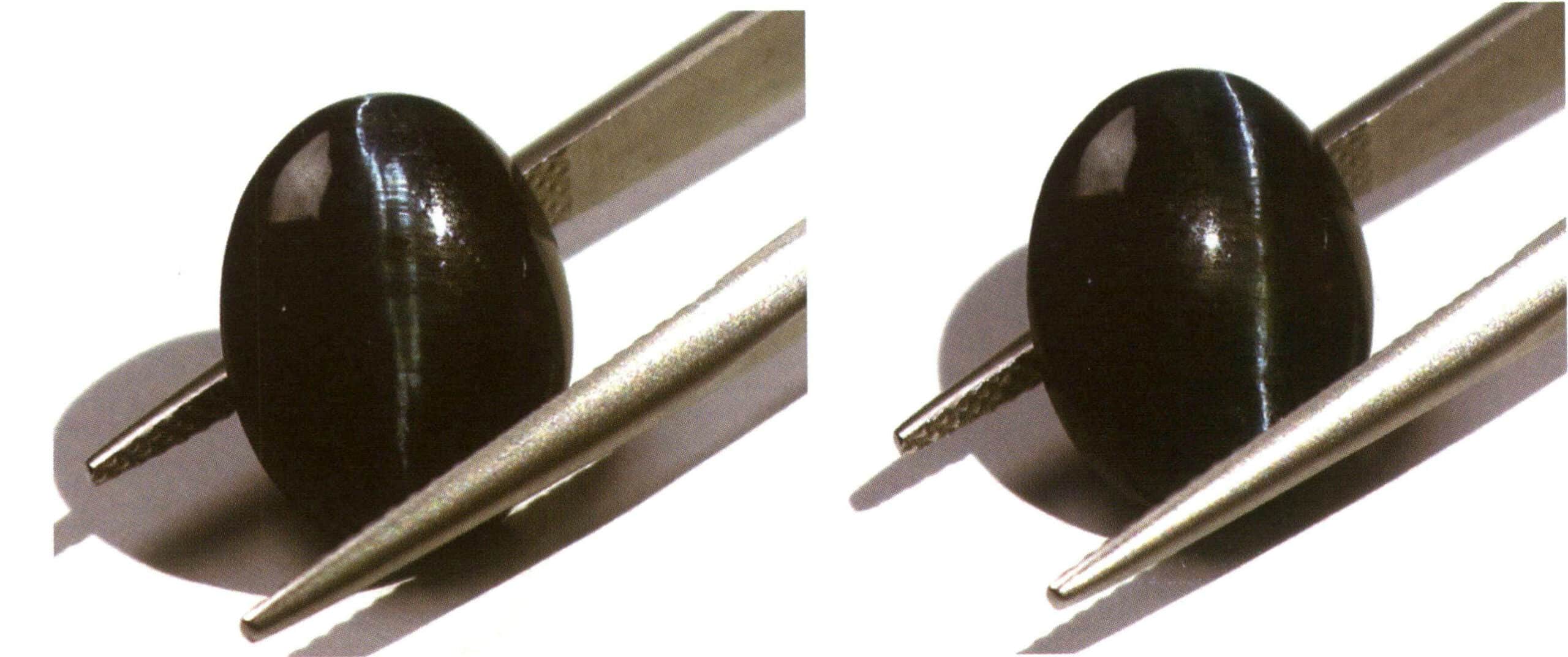

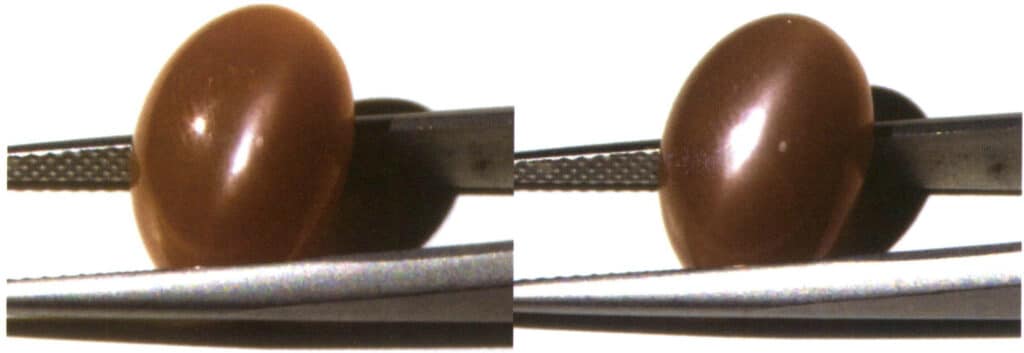

(1) Effetto occhio di gatto

Definizione: Si riferisce al fenomeno per cui una banda luminosa appare sulla superficie di una gemma curva quando viene illuminata, e la banda luminosa si sposta parallelamente sulla superficie della gemma quando la sorgente luminosa e la gemma vengono spostate (Figure 2-3-59, 2-3-60).

Figura 2-3-59 Le pupille del gatto appaiono lineari sotto una luce forte.

La Figura 2-3-60 mostra una gemma con il fenomeno dell'occhio di gatto (sillimanite).

Causa: L'effetto occhio di gatto può essere osservato nelle gemme solo se le tre condizioni sono la forma curva, il taglio direzionale e un insieme di inclusioni direzionali dense e parallele all'interno della gemma (Figura 2-3-61 ~ Figura 2-3-64). Questo fenomeno non ha nulla a che vedere con il fatto che la gemma sia un gruppo cristallino o un sistema cristallino e che sia un cristallo. Questo fenomeno compare anche negli aggregati e nei solidi amorfi.

La Figura 2-3-61 mostra la densa disposizione parallela delle inclusioni osservata in una gemma con effetto occhio di gatto dopo l'ingrandimento della sezione della banda luminosa.

La Figura 2-3-62 mostra la densa disposizione parallela delle inclusioni osservata in una gemma con effetto occhio di gatto dopo l'ingrandimento della sezione a banda luminosa.

Figura 2-3-63 Il fenomeno dell'occhio di gatto è causato da bande luminose verticali ad occhio di gatto con dense inclusioni parallele.

Figura 2-3-64 Il piano inferiore della superficie curva del fenomeno dell'occhio di gatto nel cristallo dell'occhio di gatto.

Metodo di identificazione: Illuminando con luce riflessa la parte in rilievo di una gemma curva, si può osservare una banda luminosa che si sposta con il movimento relativo della sorgente luminosa o con la posizione della gemma (Figura 2-3-65).

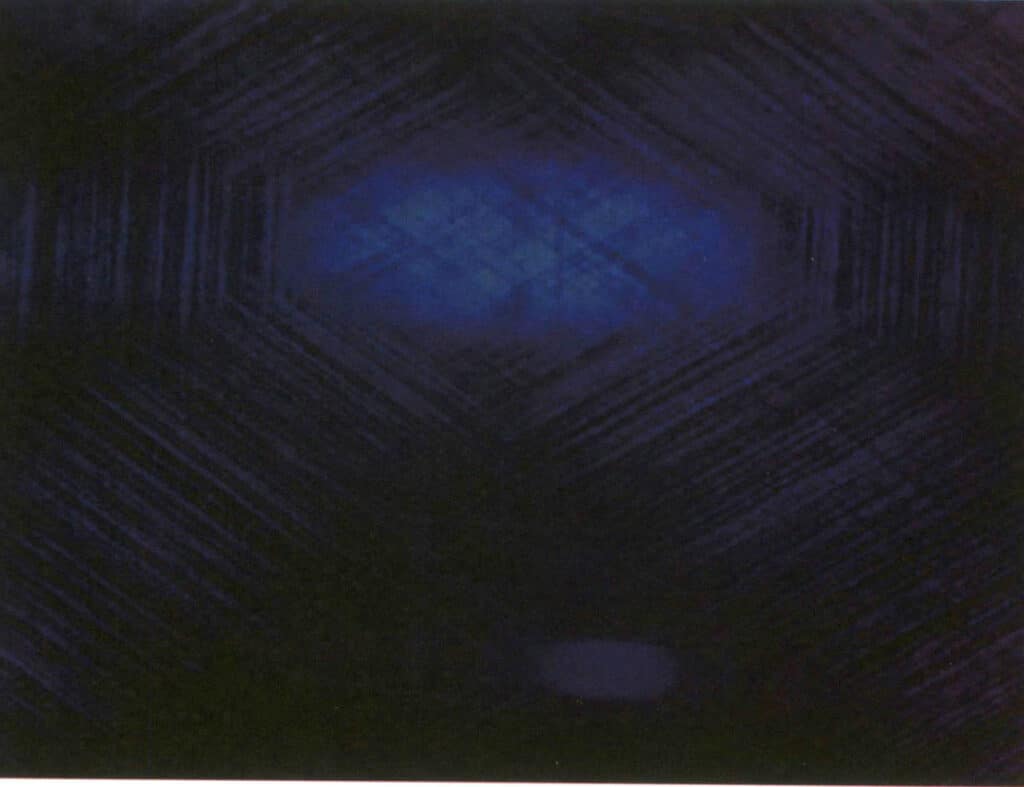

(2) Effetto luce stellare

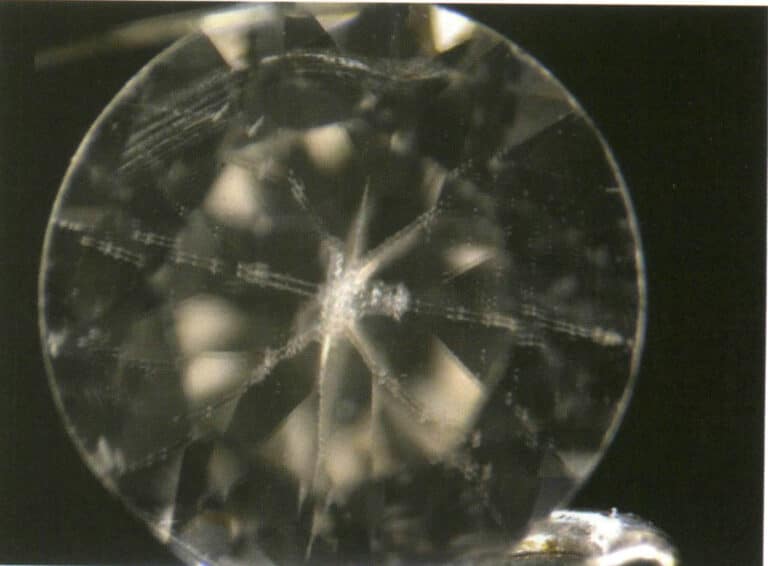

Definizione: Fenomeno per cui una gemma curva presenta due, tre o sei bande luminose che si intersecano quando viene illuminata. Se due bande luminose si intersecano, si parla di starlight a quattro raggi; se tre bande luminose si intersecano, si parla di starlight a sei raggi; se sei bande luminose si intersecano, si parla di starlight a dodici raggi. Le bande luminose nell'effetto starlight sono anche chiamate linee stellari.

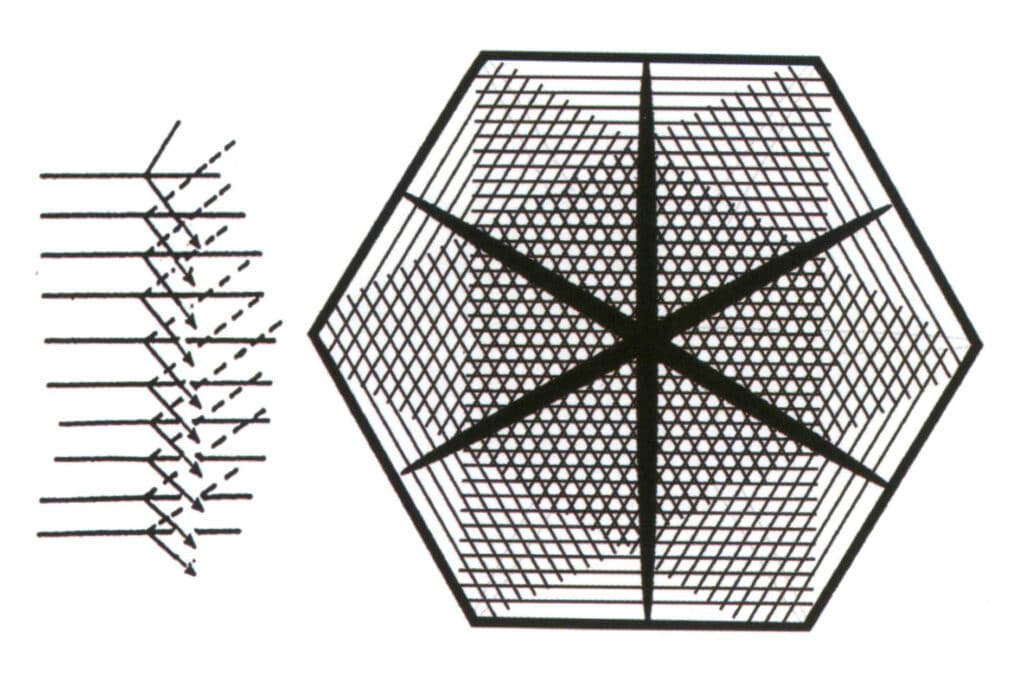

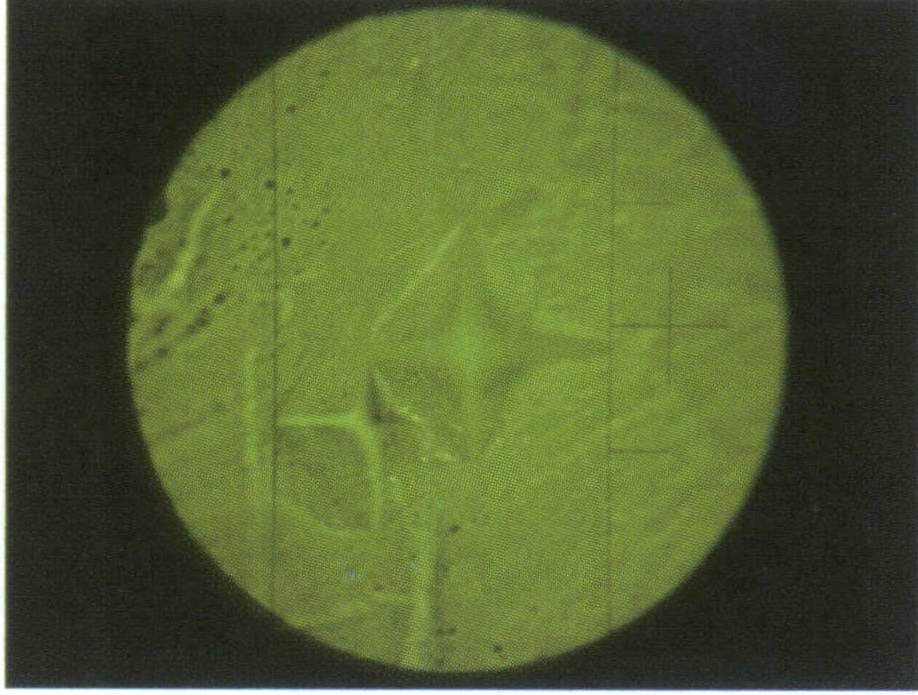

Causa: Affinché la gemma osservi l'effetto starlight, deve essere curva e tagliata in modo direzionale e all'interno della gemma sono presenti due, tre o sei gruppi di inclusioni parallele dense e direzionate (Figura 2-3-66). Figura 2-3-67). Questo fenomeno si verifica più spesso nelle gemme cristalline, soprattutto in quelle di cristallinità intermedia e bassa.

Figura 2-3-66 Rappresentazione dei fattori che contribuiscono all'effetto luce stellare

Figura 2-3-67 Tre gruppi di inclusioni parallele direzionalmente dense nello zaffiro Starlight (30 x, metodo di illuminazione in campo oscuro)

Metodo di identificazione: La luce riflessa sulla parte sollevata di una pietra curva rivelerà due, tre o sei bande luminose, che si muoveranno con il movimento relativo della sorgente luminosa o della posizione della pietra (Figura 2-3-68). Figura 2-3-69) Alcune gemme speciali richiedono che la luce trasmessa passi attraverso la gemma curva per osservare l'effetto starlight, chiamato anche luce stellare trasparente.

Figura 2-3-68 Zaffiro Starlight a luce costante

Figura 2-3-69 Movimento delle linee stellari quando la sorgente luminosa dello zaffiro Starlight si sposta

A causa della presenza di più serie di inclusioni orientate, il quarzo può presentare asterismo in diverse direzioni (Figura 2-3-70). Figura 2-3-66 Diagramma del fattore effetto luce stellare.

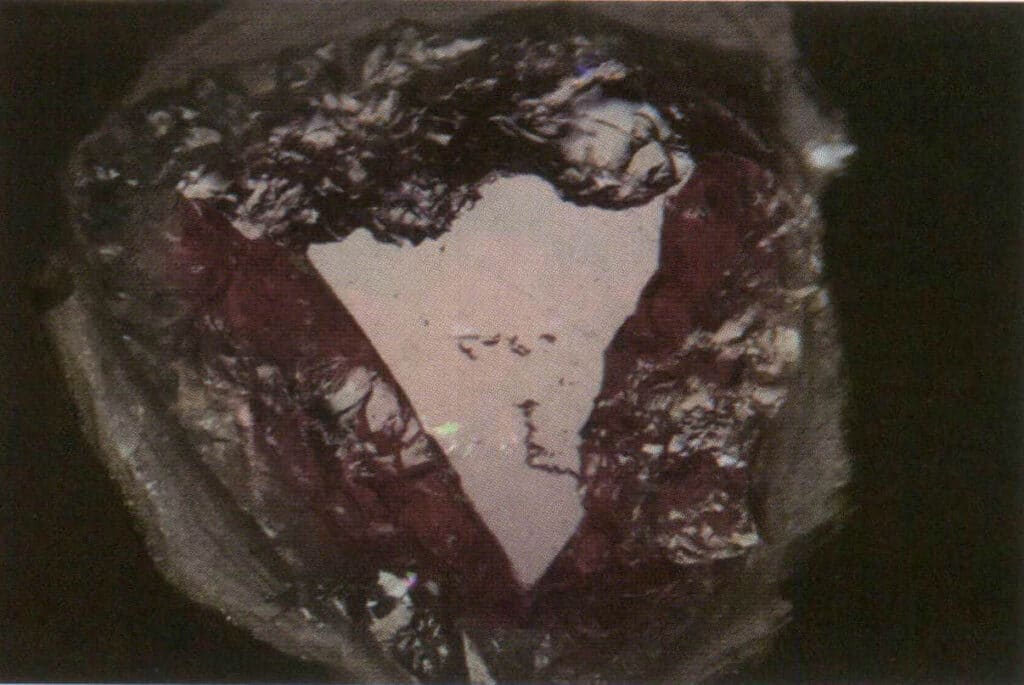

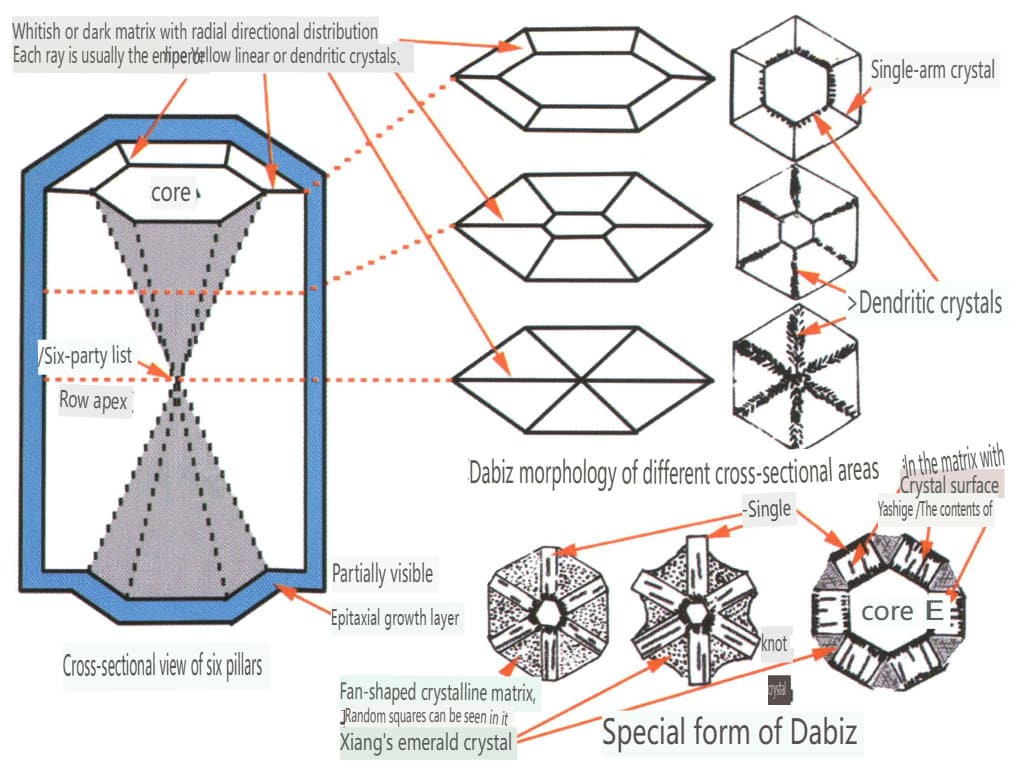

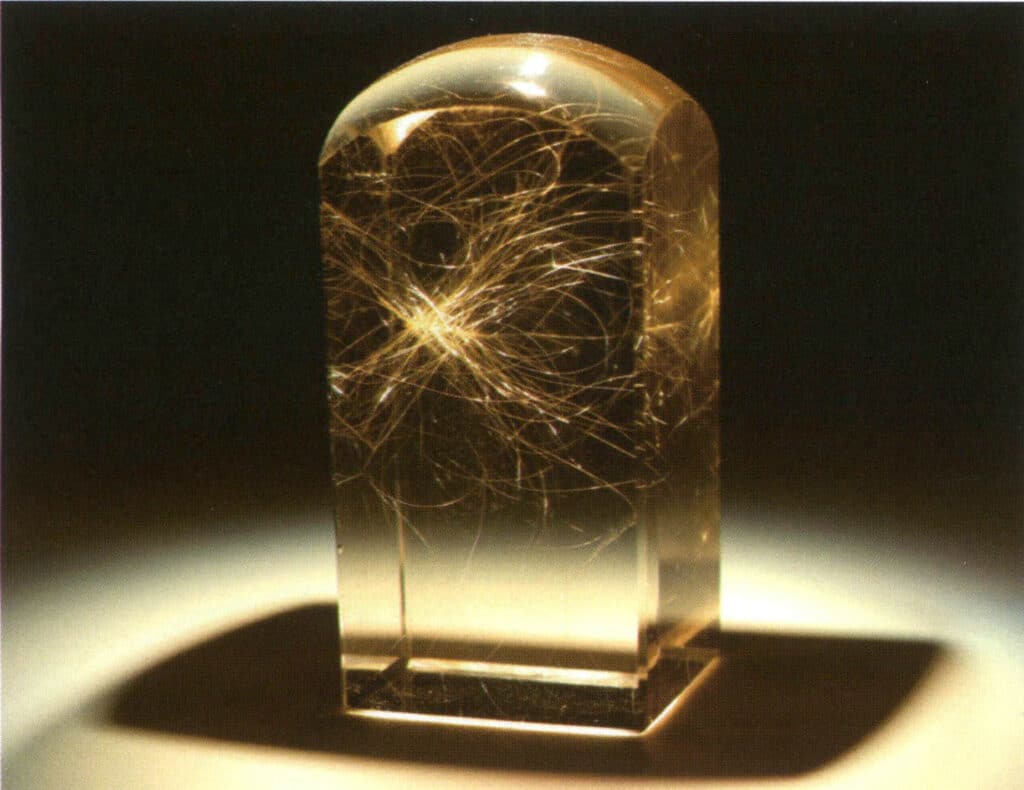

Tre situazioni nelle gemme di cristallo possono essere facilmente confuse con l'effetto asterismo, e il punto in comune di questi fenomeni è che le "linee stellari" sono fisse. La prima è quella chiamata Trapiche, nota anche come asterismo morto, che ha un aspetto molto simile all'effetto asterismo, ma invece di incrociare bande luminose, presenta sei raggi composti da minerali bianchi o neri distanziati di 60° l'uno dall'altro, e questi sei raggi non si muovono con la sorgente luminosa. Questo fenomeno si verifica di solito nelle gemme con cristalli a prisma esagonale, come smeraldi, rubini e quarzo (figure 2-3-71, 2-3-72). Il secondo è un fenomeno simile a quello delle stelle, causato da inclusioni orientate, come nel caso del quarzo rutilato (Figura 2-3-73). Il terzo è dovuto all'inclusione di materiali carboniosi neri, come il carbonio e l'argilla, durante la crescita delle gemme cristalline, con conseguenti motivi speciali; ad esempio, la caratteristica del quarzo vuoto nel berillo rosso è la disposizione orientata delle inclusioni carboniose nere, che appaiono a forma di croce in sezione trasversale (Figura 2-3-74).

Figura 2-3-71 Trapiche Ruby

Figura 2-3-72 La forma di Dabbiz (Isabella Pignatelli et al. 2015)

Figura 2-3-73 Quarzo rutilato

Figura 2-3-74 Cristallo di andalusite (gemma ortorombica, sezione trasversale spesso quadrata)

(3) Effetto cambio colore

Definizione: Fenomeno per cui le gemme presentano colori diversi sotto diverse fonti di luce.

Causa: Quando le gemme contengono una quantità adeguata di cromo (Cr) o di vanadio (V), può verificarsi questo fenomeno, che non è correlato alla naturalezza della gemma e al fatto che la gemma sia stata tagliata o lucidata; l'effetto di cambiamento di colore può essere osservato sia nei grezzi di cristallo che nelle gemme sintetiche.

Metodo di identificazione: Illuminando la gemma con due diverse temperature di colore della luce riflessa (di solito la luce naturale del giorno e la luce di una candela di notte), la gemma mostrerà due colori distintamente diversi (Figura 2-3-75).

(4) Sabbia effetto oro

Definizione: Quando una gemma trasparente contiene inclusioni solide opache e scagliose, produce un fenomeno di riflessione stellare dovuto alla riflessione della luce da parte delle inclusioni solide opache e scagliose (figure 2-3-76, 2-3-77).

Figura 2-3-76 Pietra del sole (rosso-arancio, traslucida).

Figura 2-3-77 Pietra del sole (rosso-arancio chiaro, trasparente)

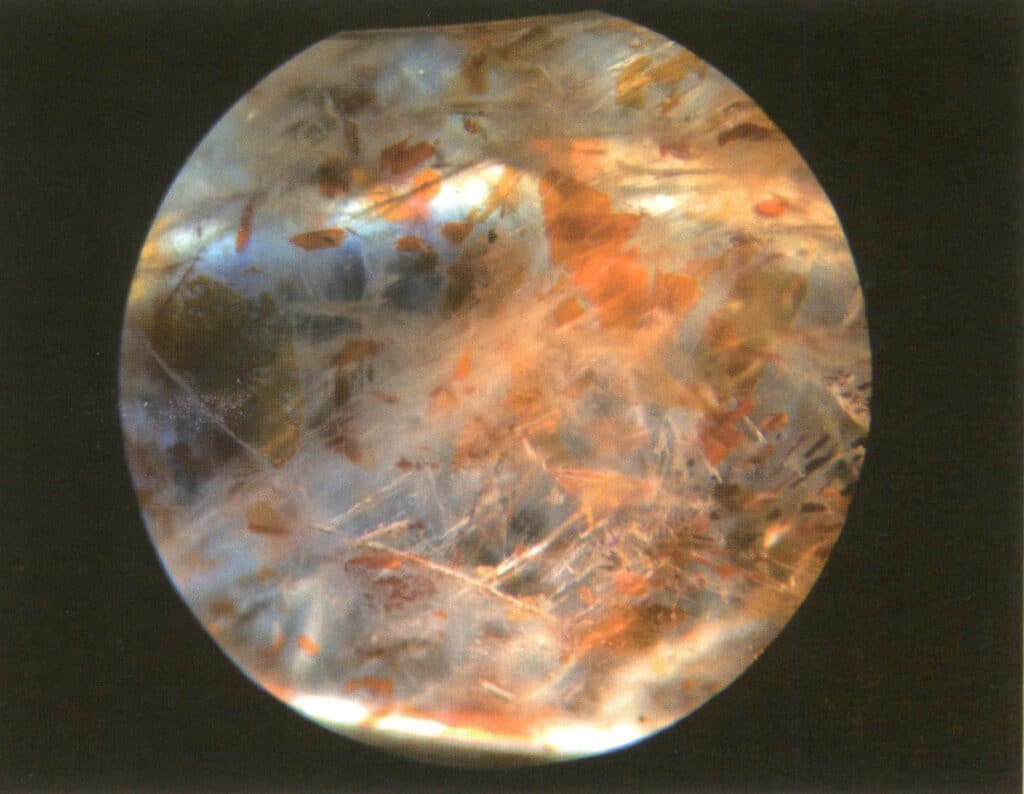

Causa: Quando una gemma trasparente o semitrasparente contiene inclusioni solide opache o semitrasparenti a scaglie (figure 2-3-78, 2-3-79), è visibile l'effetto oro di sabbia, comunemente riscontrato nella pietra del sole e nella cordierite. Questo fenomeno non è correlato alla naturalezza della gemma e al fatto che la gemma sia stata tagliata o lucidata.

Figura 2-3-78 Caratteristiche ingrandite delle inclusioni nella pietra di luna ( 10 x , metodo di illuminazione verticale)

Figura 2-3-78 Caratteristiche ingrandite delle inclusioni nella pietra di luna ( 10 x, metodo di illuminazione verticale) Figura 2-3-79 Caratteristiche ingrandite delle inclusioni nella pietra del sole (40 x, metodo di illuminazione in campo scuro)

Metodo di identificazione: Illuminando la gemma con luce riflessa, l'interno della gemma mostrerà riflessi stellari. I riflessi stellari sfarfallano quando la sorgente luminosa o la posizione della gemma si spostano relativamente (Figura 2-3-80).

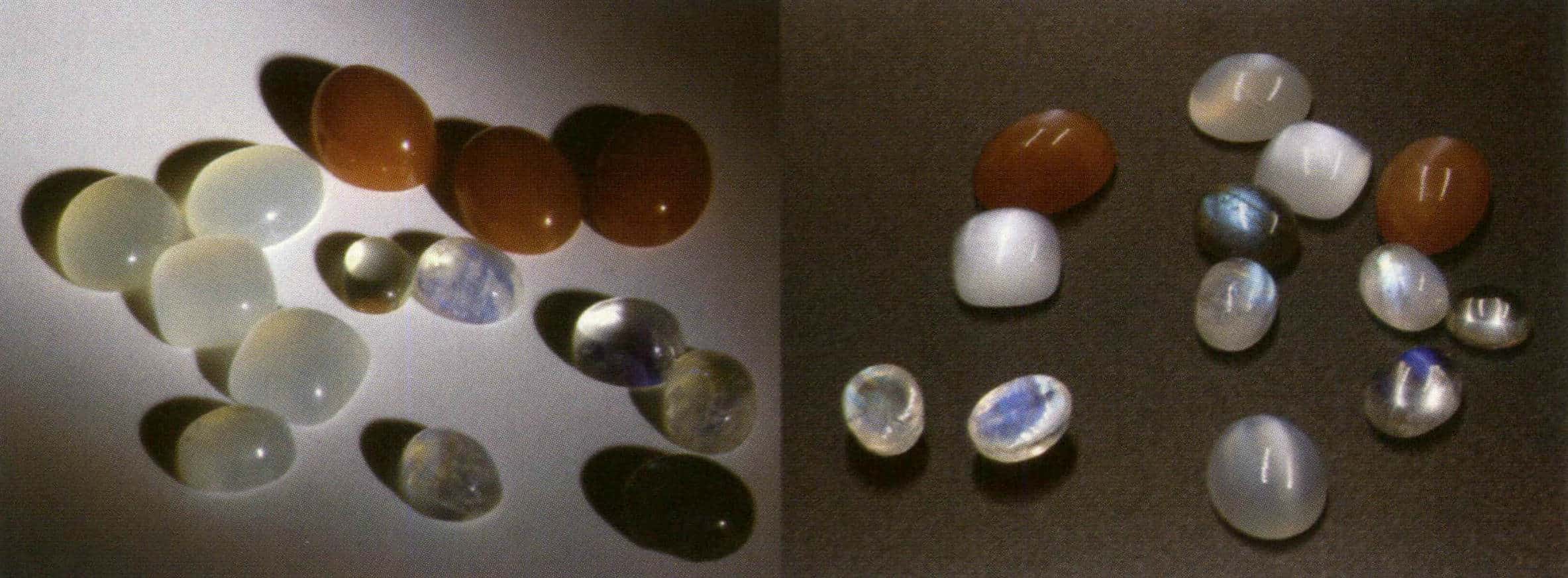

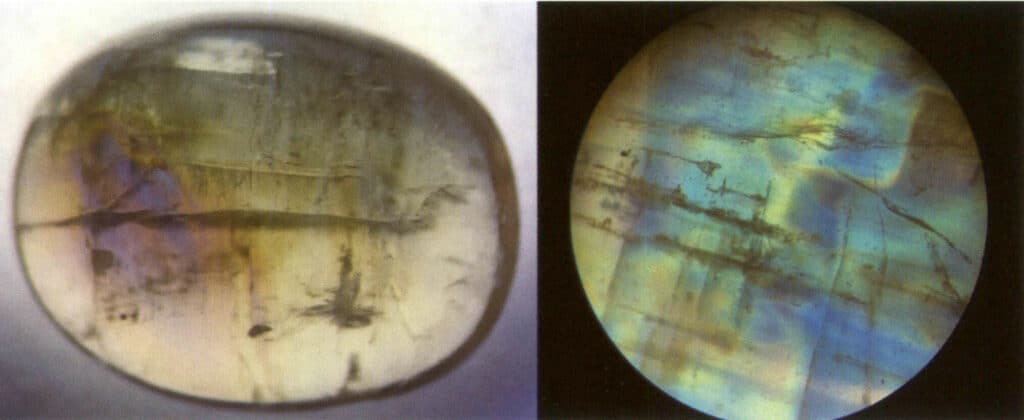

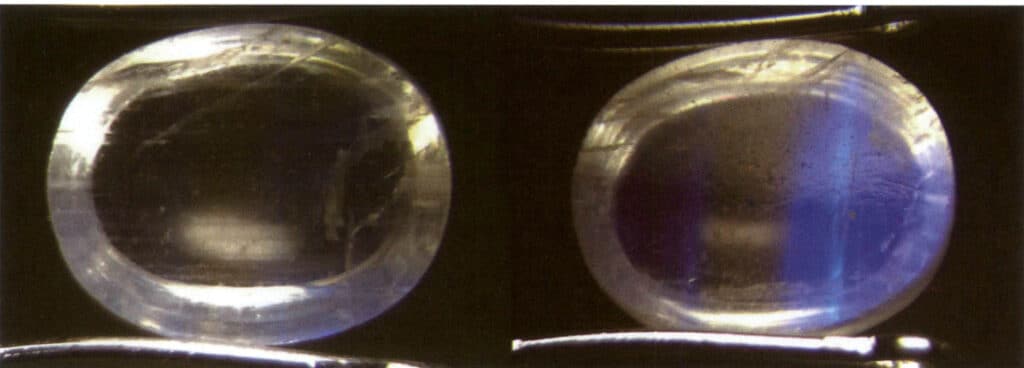

(5) Effetto luce lunare

Definizione: Fenomeno per cui la luce incidente si disperde all'interno della gemma, producendo una luce blu brillante o bianca lattiginosa in aree localizzate sulla superficie della gemma. L'effetto chiaro di luna può verificarsi contemporaneamente ad altri fenomeni ottici speciali, come la pietra di luna a occhio di gatto, la pietra di luna spettrale, ecc.

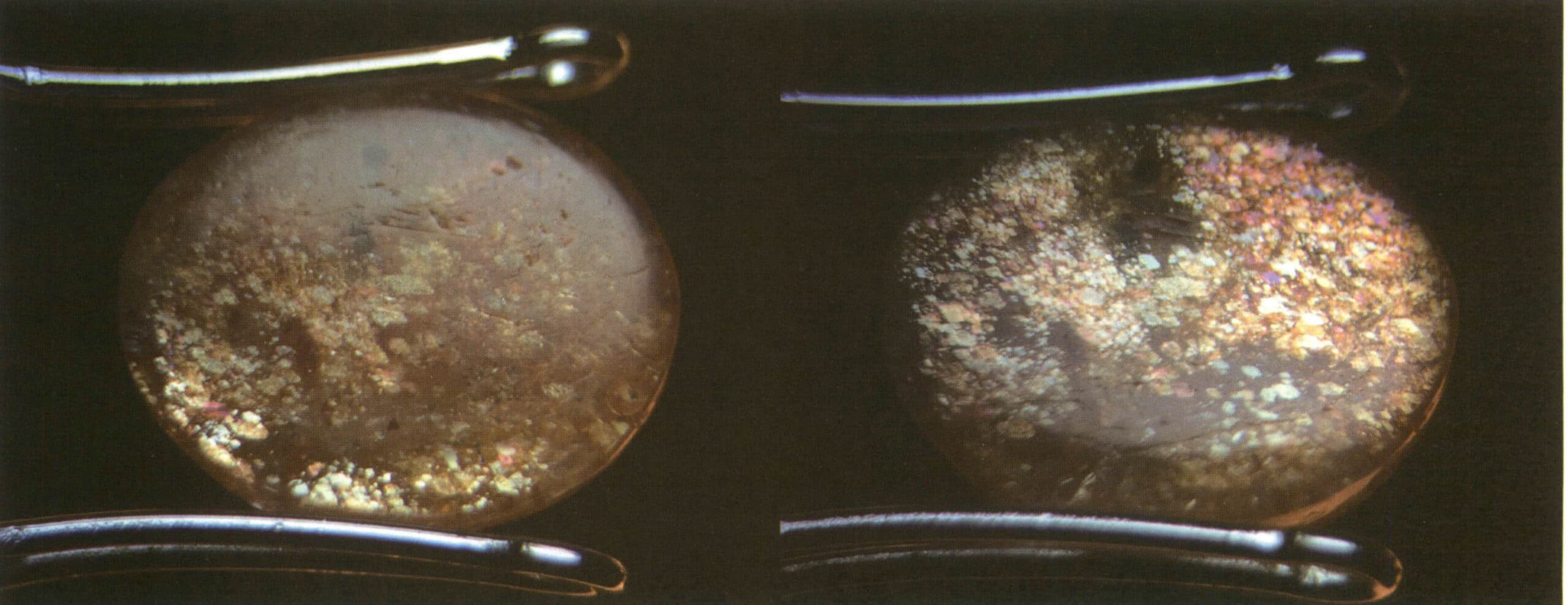

Causa: L'effetto chiaro di luna è comune nella pietra di luna, un minerale gemmato con strati alternati di albite e feldspato di potassio, e lo spessore degli strati paralleli di ciascun componente è compreso tra 50 e 100 nm. Questa struttura a strati incrociati disperde la luce in entrata, creando un colore vagante sulla superficie della gemma. Più spesso è lo strato parallelo, più bassa è la saturazione del colore vagante e più evidente è il bianco grigiastro. Ad esempio, l'effetto blu lunare può essere osservato frontalmente sotto la luce riflessa a causa della forte dispersione della luce blu e viola. Il grado di dispersione della luce di altri colori è ridotto e la maggior parte della luce composita che attraversa il campione diventa il colore complementare della luce blu e viola - luce arancione e gialla (Figura 2-3-82).

Metodo di identificazione: Illuminare la gemma con luce riflessa; sulla superficie della gemma appare un colore nebuloso in una direzione specifica. Il colore si sposta quando la posizione relativa della fonte di luce o della gemma si sposta. Effettuando lievi rotazioni in prossimità dell'area in cui si verifica l'effetto di luce lunare, la tonalità dell'effetto non cambia; tuttavia, se la rotazione è troppo ampia, l'effetto di luce lunare non sarà visibile (Figure da 2-3-83 a 2-3-86).

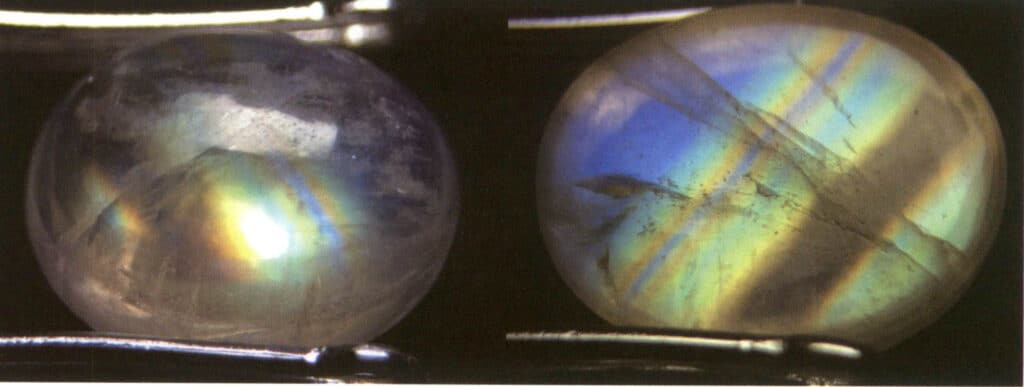

(6) Effetto cambia colore

Il cambiamento di colore è noto anche come gioco di colori.

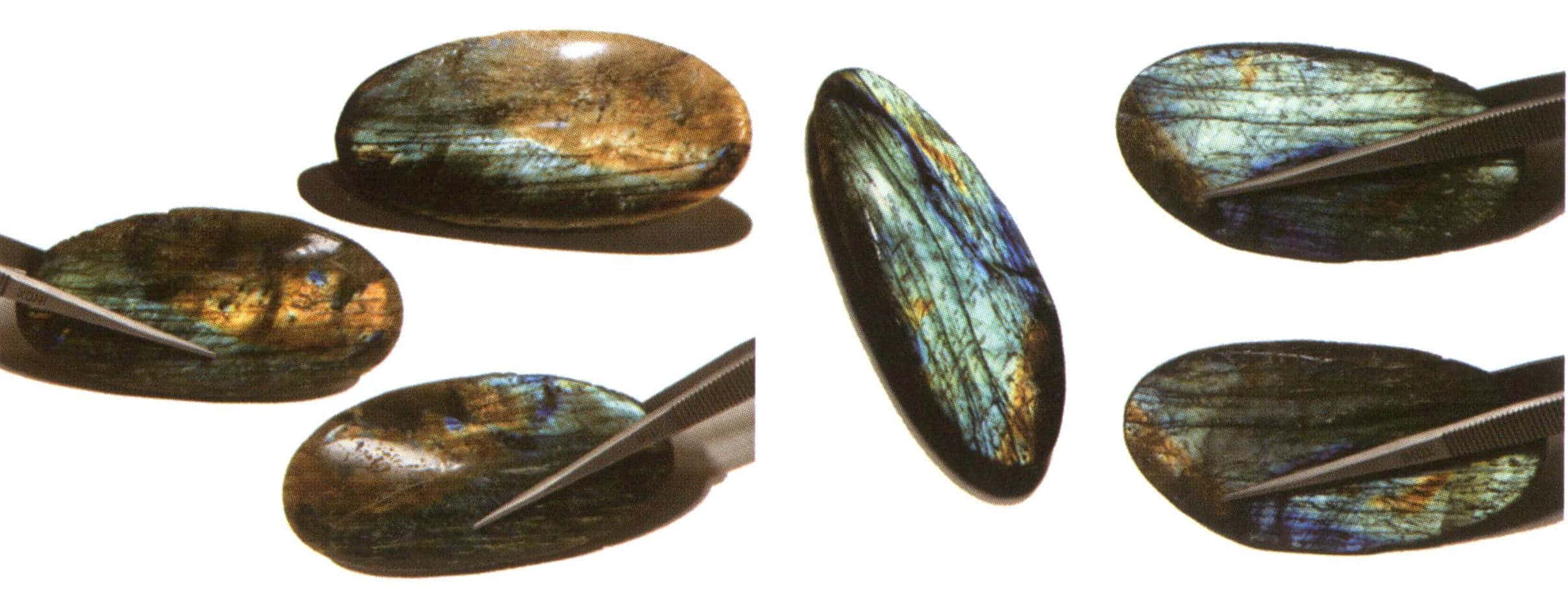

Definizione: Il cambiamento di colore esibito dalle gemme a causa di diverse fonti di luce o angoli di osservazione è chiamato effetto di cambiamento di colore. Le gemme che possono produrre l'effetto di cambiamento di colore includono la labradorite (Figura 2-3-87).

Causa: Quando la luce riflette o trasmette attraverso gemme con composizioni strutturali specifiche, i colori cambiano a causa di effetti di diffrazione e interferenza, a seconda della direzione dell'illuminazione o dell'angolo di osservazione.

Metodo di identificazione: Supponiamo che la luce riflessa venga utilizzata per illuminare la gemma, anche se la direzione di illuminazione e l'angolo di osservazione non cambiano, finché la gemma viene spostata. In questo caso, il suo colore passerà gradualmente a un altro.

Sulla stessa gemma, le parti con colori diversi sono chiamate macchie di colore, che variano per forma e dimensione. I loro bordi sono spesso irregolari e passano da una macchia di colore all'altra (le macchie di colore dell'opale in vetro cangiante, plastica o opale sintetico hanno spesso bordi regolari e seghettati).

Lo spettro presentato dal cambiamento di colore può essere un cambiamento di colore completo dal viola al rosso o un cambiamento di colore dicroico o tricroico dal viola al verde.

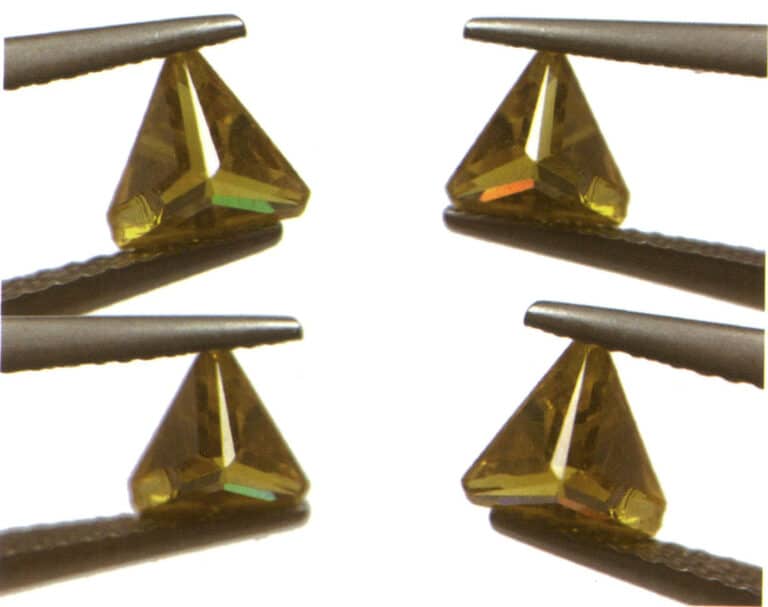

7. Dispersione dei cristalli

7.1 Definizione di dispersione

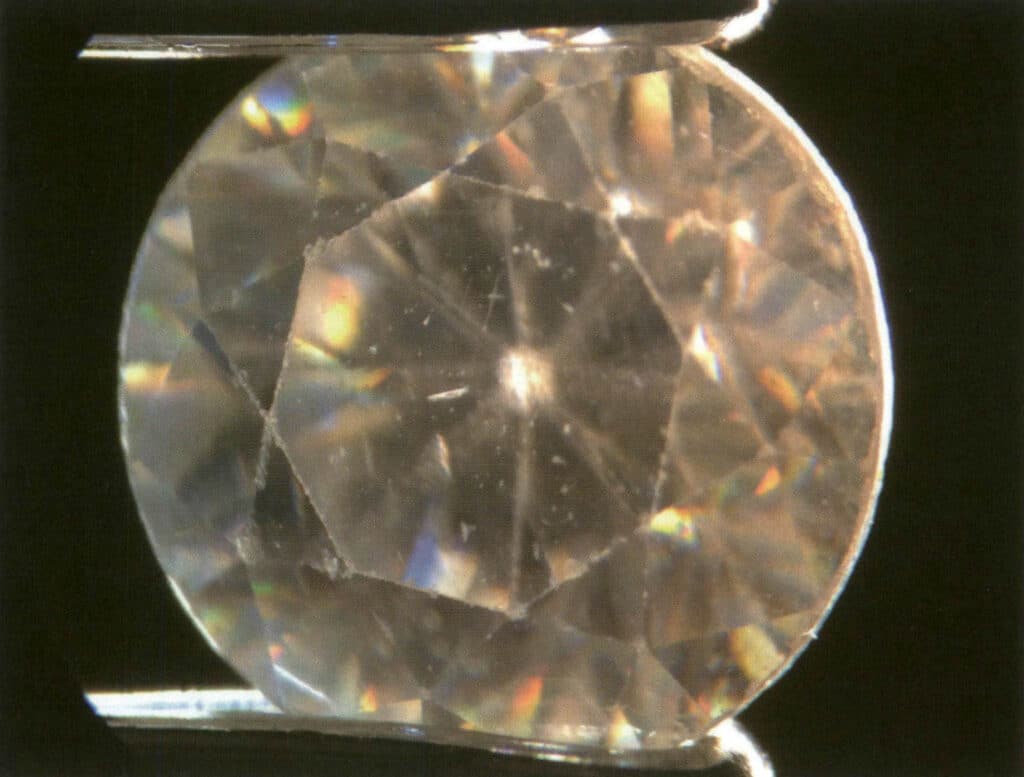

La dispersione è il fenomeno per cui la luce bianca composita viene scomposta in diversi spettri di lunghezza d'onda quando passa attraverso materiali con proprietà prismatiche. Può essere descritta come la capacità delle gemme di scomporre la luce bianca in sette colori o intesa come il fenomeno colorato visibile all'interno delle gemme sfaccettate quando vengono agitate sotto una sorgente luminosa (Figura 2-3-88). Sul mercato si parla comunemente di "fuoco" o "colore del fuoco", un termine tecnico spesso discusso a proposito dei diamanti.

La dispersione è un fenomeno esclusivo delle gemme sfaccettate di tipo cristallino. La dispersione non è correlata alla naturalezza della gemma; anche le gemme sintetiche possono presentare fenomeni di dispersione, come il titanato di stronzio sintetico, il rutilo sintetico, la zirconia cubica sintetica, il carburo di silicio sintetico e il granato di alluminio sintetico (Figura 2-3-89). La dispersione non è legata al sistema cristallino della gemma; ad esempio, la dispersione può essere osservata nei diamanti del sistema cristallino isometrico e nel carburo di silicio sintetico del sistema cristallino esagonale.

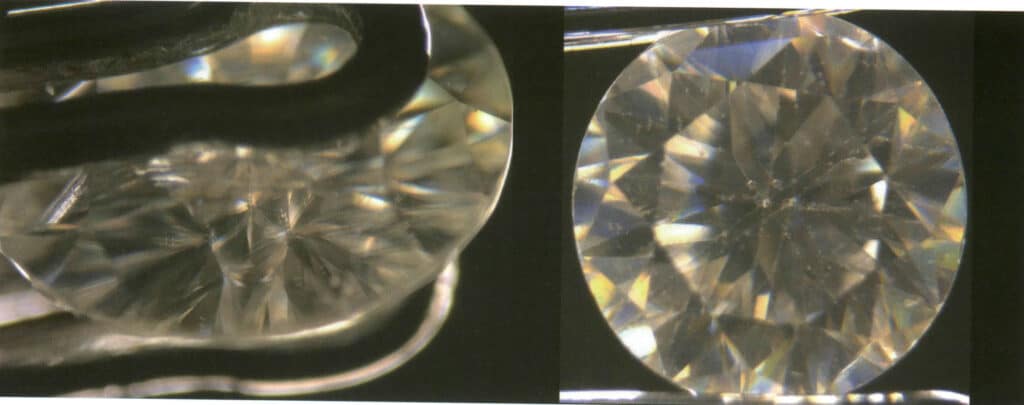

Nell'identificazione reale delle gemme, i colori e le aree di dispersione presentati dalle diverse gemme nella sfaccettatura a "riflessione interna totale" variano, il che può aiutarci a distinguere rapidamente i diamanti dalle loro imitazioni (Figure 2-3-90, 2-3-91).

Figura 2-3-90 Dispersione di diamante

Figura 2-3-91 Dispersione di carburo di silicio sintetico (uno dei comuni simulanti del diamante)

7.2 Punti chiave per l'osservazione della dispersione

① Utilizzare la luce trasmessa per osservare la dispersione della gemma in una direzione specifica. Per rendere più evidente il fenomeno, si consiglia di osservare dalla punta del padiglione verso la tavola della corona (Figura 2-3-92).

Quando la gemma contiene evidenti inclusioni (impurità), la riduzione della trasparenza della gemma può influire sull'osservazione della dispersione.

Le gemme con lo stesso grado di dispersione (che può anche essere descritto come lo stesso tasso di dispersione) sono più difficili da osservare se sono di colore più scuro rispetto alle gemme di colore più chiaro nelle stesse altre condizioni (Figura 2-3-93).

La dispersione è uno dei fenomeni più comuni nelle gemme sfaccettate e la qualità del taglio (in particolare, se il taglio è in grado di ottenere una "riflessione interna totale" della luce che entra nella gemma) influisce sulla visibilità della dispersione.

⑤ L'omissione di altri fattori non influisce sui risultati dell'osservazione della dispersione.

7.3 Descrizione dei metodi di dispersione

Di solito descriviamo la difficoltà di osservazione del fenomeno della dispersione, ad esempio evidente o non evidente.

8. Definizioni dei termini ottici relativi ai cristalli quando si utilizzano strumenti convenzionali di identificazione in laboratorio.

8.1 Materiali isotropi e non omogenei

(1) Corpo isotropo

Definizione: Tipo di gemma con proprietà ottiche isotrope. Include le gemme del sistema cristallino isometrico e alcune gemme organiche amorfe e da trasparenti a traslucide (figure da 2-3-94 a 2-3-96).

Metodo di identificazione: I corpi isotropi prima della lavorazione possono essere giudicati in via preliminare dalla loro forma. La maggior parte dei corpi isotropi dopo la lavorazione può essere distinta solo attraverso gli strumenti, ad esempio osservando se la gemma presenta una rifrazione singola in un rifrattometro, ingrandendo per verificare l'assenza di ghosting e se appare completamente scura o mostra un'estinzione anomala sotto la luce polarizzata.

Figura 2-3-94 Gemme del sistema cristallino avanzato (diamante)

Figura 2-3-95 Solidi amorfi (vetro naturale)

Figura 2-3-96 Gemma organica (ambra gialla trasparente)

Copywrite @ Sobling.Jewelry - Produttore di gioielli personalizzati, fabbrica di gioielli OEM e ODM

(2) Non-corpo omogeneo

Definizione: Tipo di anisotropia ottica nelle gemme e nei minerali. Include gemme appartenenti al sistema trigonale (Figura 2-3-97), tetragonale (Figura 2-3-98), esagonale (Figura 23-99), ortorombico (Figura 2-3-100), monoclino (Figura 2-3-101) e triclino (Figura 2-3-102).

Metodo di identificazione: Il corpo non omogeneo, prima della lavorazione, può essere identificato con precisione dalla sua forma. Dopo la lavorazione, alcune gemme del corpo non omogeneo possono essere identificate con precisione se presentano un pleocroismo visibile, ma la maggior parte dei corpi non omogenei deve essere distinta utilizzando un rifrattometro, un microscopio, un polarizzatore o un dicroscopio.

Figura 2-3-97 Famiglia cristallina intermedia sistema trigonale tormalina

Figura 2-3-98 Zircone della famiglia dei cristalli intermedi nel sistema tetragonale

Figura 2-3-99 Smeraldo della famiglia di cristalli intermedi nel sistema esagonale

Figura 2-3-100 Topazio della famiglia dei cristalli di basso livello nel sistema ortorombico

Figura 2-3-101 Spodumene della famiglia dei cristalli di basso livello nel sistema monoclino

Figura 2-3-102 pietra amazzone del sistema cristallino di basso livello (triclino)

8.2 Rifrazione uniassiale, birifrangenza, indice di birifrangenza

La rifrazione uniassiale si riferisce al fenomeno per cui l'angolo di incidenza cambia quando la luce entra in un mezzo omogeneo trasparente o semitrasparente e la luce non si divide.

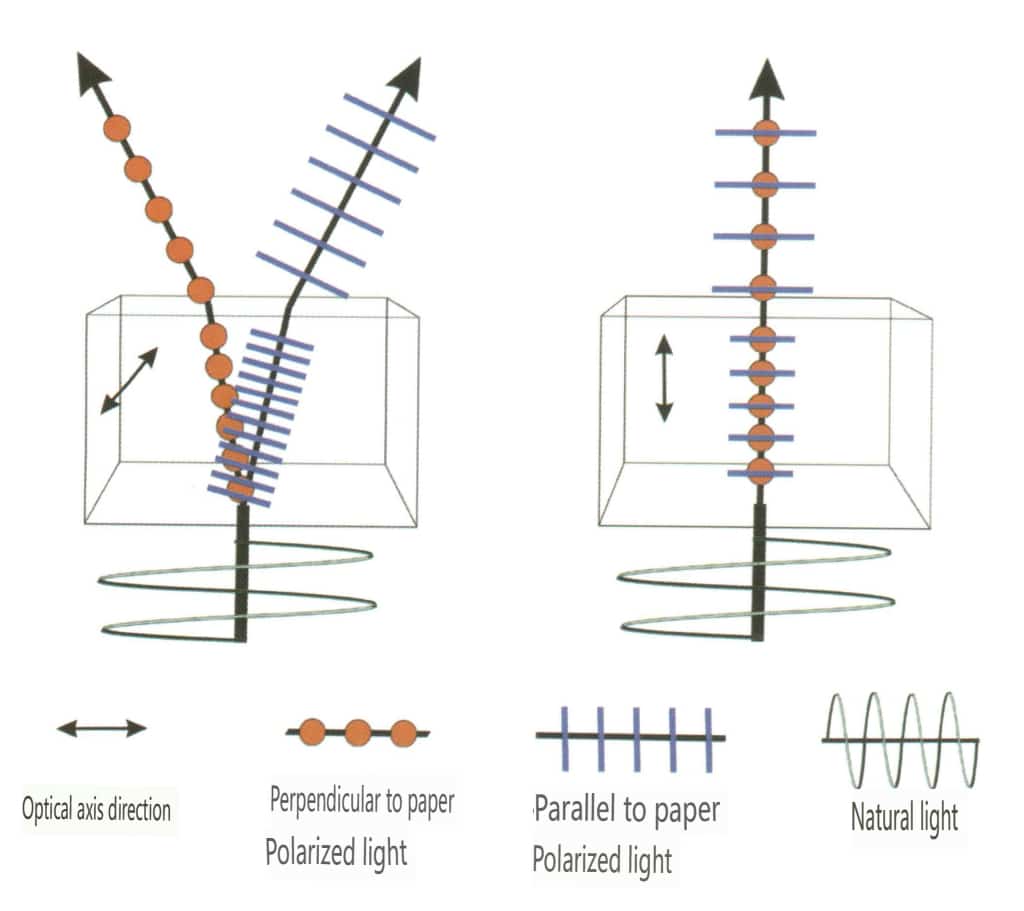

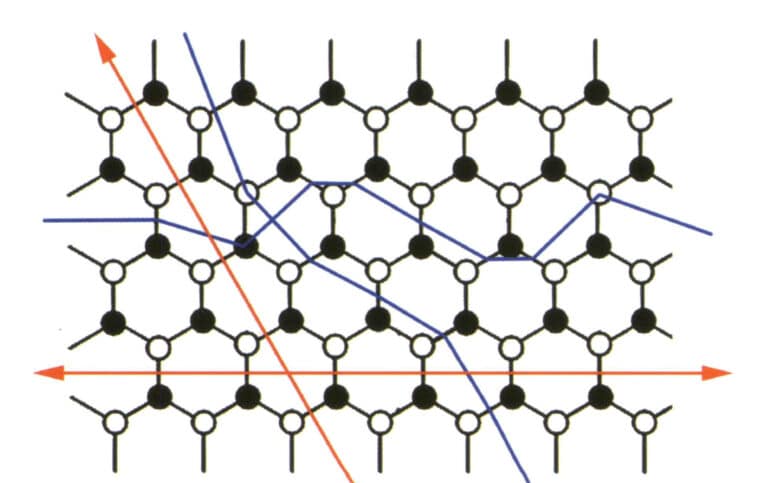

La birifrangenza si riferisce al fenomeno per cui, dopo che la luce entra in un corpo eterogeneo trasparente o leggermente trasparente, l'angolo incidente cambia e la luce si divide in due fasci (Figura 2-3-103). I due fasci di luce che seguono la legge di rifrazione della luce sono chiamati luce normale, mentre quelli che non la seguono sono chiamati luce straordinaria.

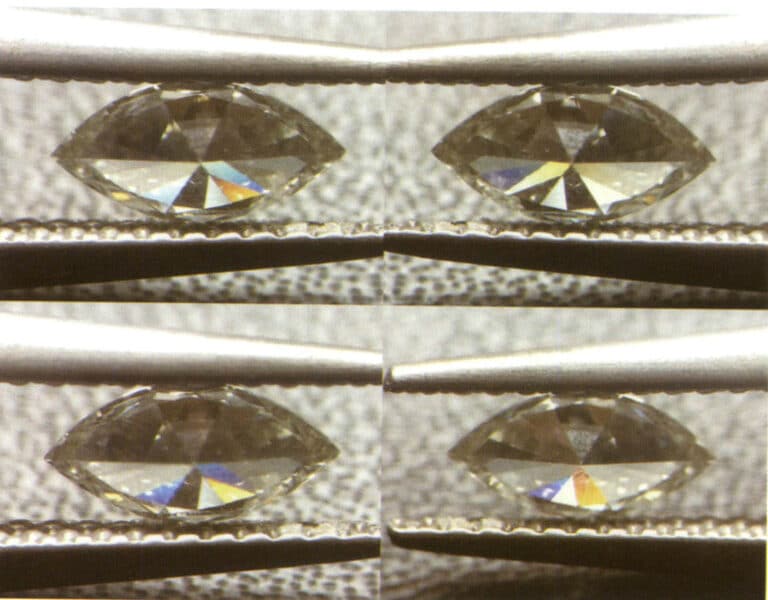

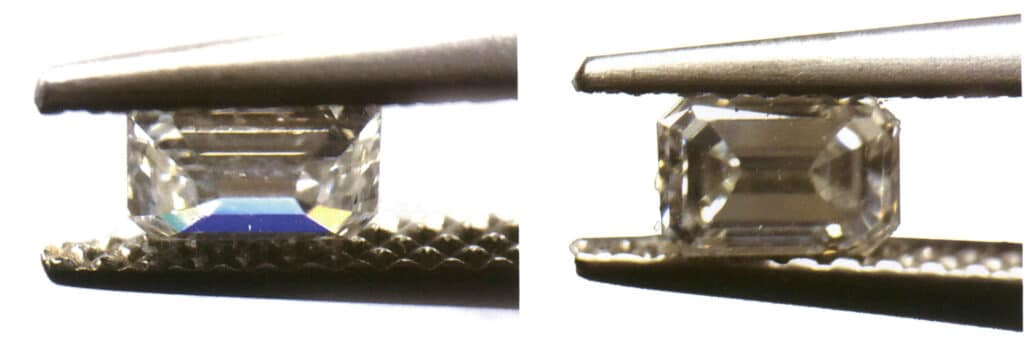

La birifrangenza è uno dei fenomeni delle gemme non omogenee e alcune gemme con birifrangenza particolarmente elevata possono presentare una visione doppia osservabile a occhio nudo (Figure 2-3-104 a 2-3-105).

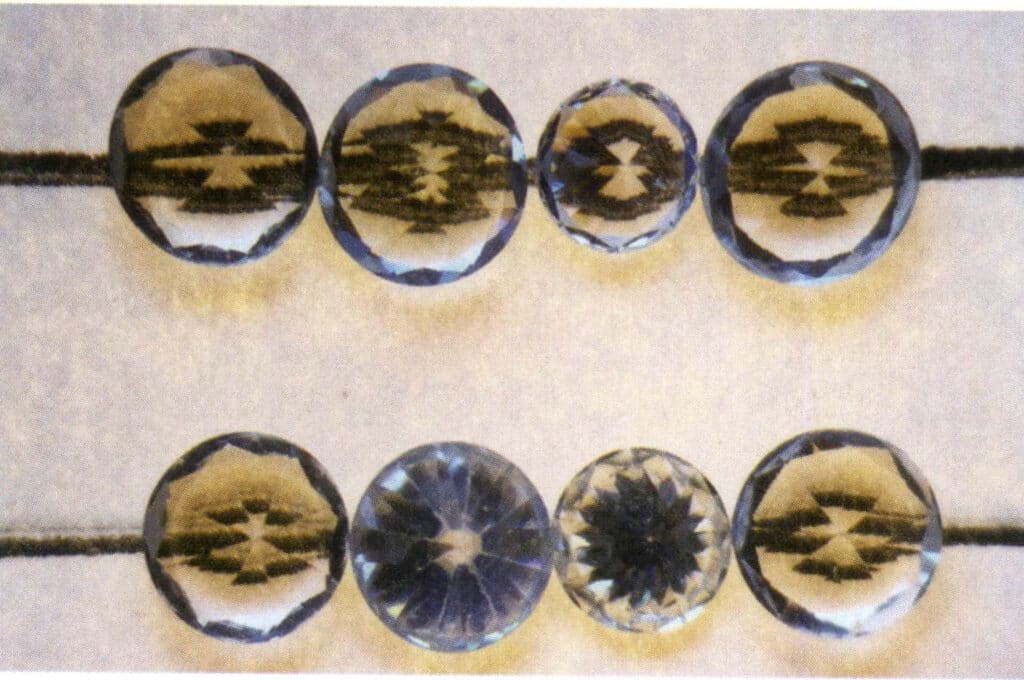

Figura 2-3-104 Il fenomeno della doppia rifrazione nelle gemme

Figura 2-3-105 Il fenomeno della doppia rifrazione nelle gemme (l'indice di doppia rifrazione del carburo di silicio sintetico a sinistra è 0,043, mentre l'indice di doppia rifrazione del rutilo sintetico a destra è 0,287)

8.3 Asse ottico, indicatrice ottica, cristallo monoassiale, cristallo biassiale

(1) Ottica Asse

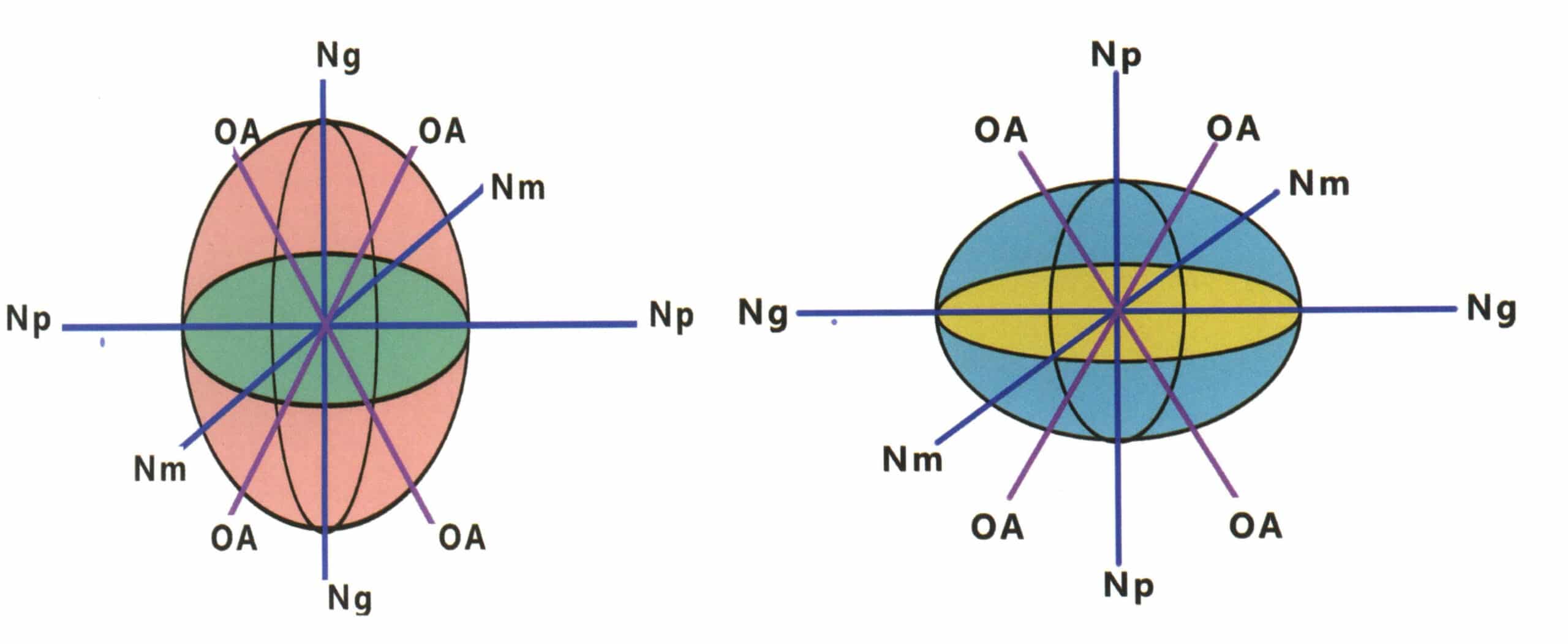

Quando la luce entra in un mezzo non omogeneo, di solito subisce una doppia rifrazione. Tuttavia, nei cristalli uniassiali esiste una direzione in cui la luce incidente non si divide; nei cristalli biassiali esistono due direzioni in cui la luce incidente non si divide. Queste due direzioni in cui la luce incidente non si divide vengono chiamate asse ottico, rappresentato come OA nell'ottica dei cristalli.

(2) Ottica Indicatore

Un'ipotetica sfera chiusa il cui raggio è uguale all'indice di rifrazione della gemma misurata in tutte le direzioni. Sebbene l'indice di rifrazione della gemma misurata vari, la forma complessiva del corpo illuminato ha solo due forme: una sfera e una sfera grezza.

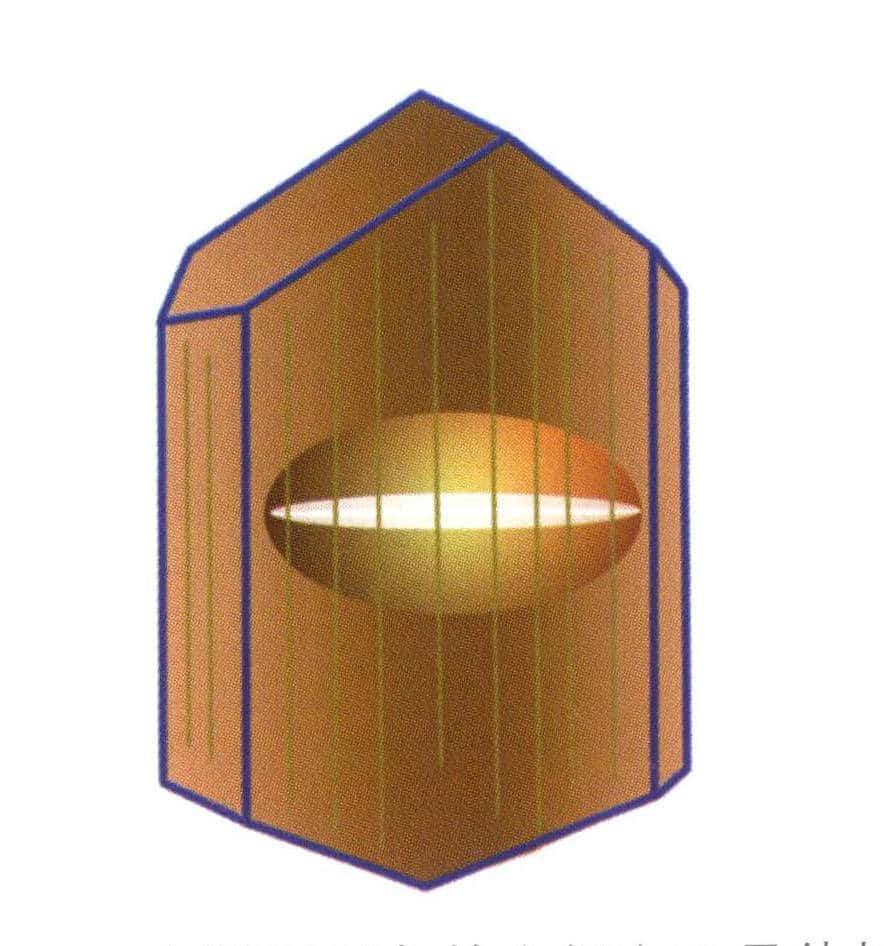

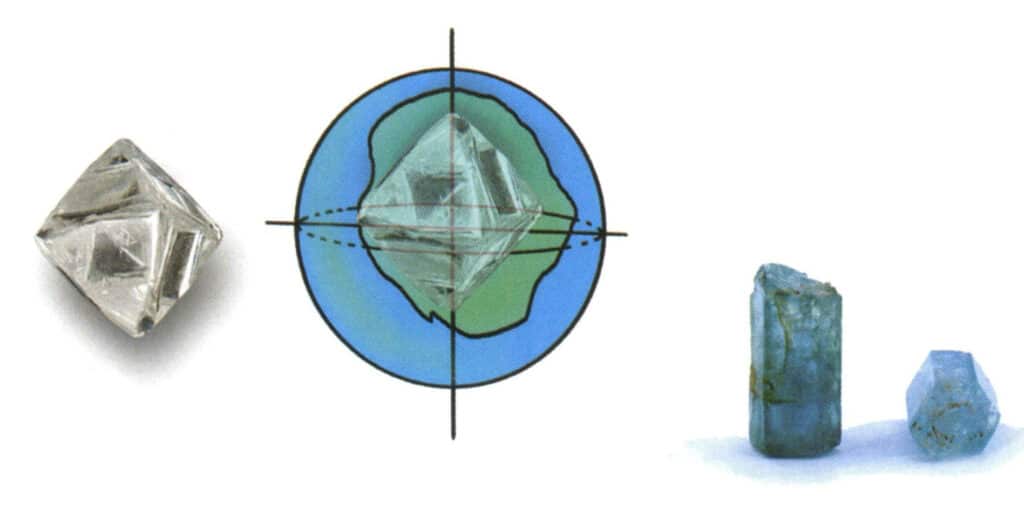

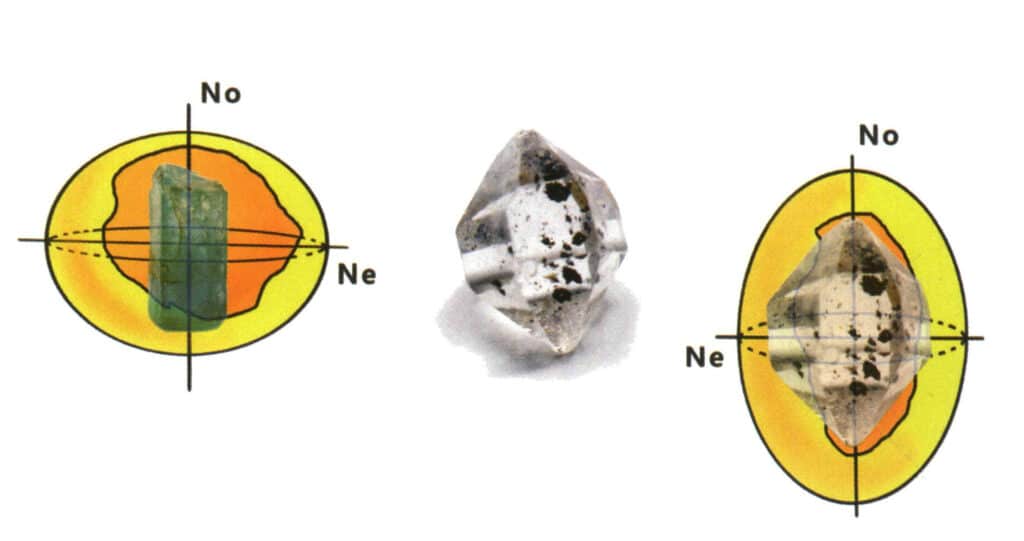

Il corpo di velocità della luce di un corpo isotropo è una sfera. Qualsiasi sezione trasversale attraverso il centro della sfera in qualsiasi direzione è una sezione circolare e il suo raggio rappresenta il valore dell'indice di rifrazione della gemma isotropa (Figura 2-3-106). Il corpo luminoso di un corpo non omogeneo è un ellissoide, dove il corpo luminoso della famiglia di cristalli intermedia ha una sezione trasversale circolare (Figura 2-3-107) e il corpo luminoso della famiglia di cristalli inferiore ha una sezione trasversale ellittica (Figura 2-3-108).

Figura 2-3-106 Luminosità di un corpo omogeneo

Figura 2-3-107 corpo di cristallo ad un asse (No è la direzione di rifrazione della luce che segue le leggi ottiche, Ne è la direzione di rifrazione della luce che non obbedisce alle leggi ottiche, nota anche come direzione della luce straordinaria, la direzione OA coincide con No, la sezione trasversale è circolare, OA indica la direzione dell'asse ottico)

(3) Cristallo monoassiale

Una gemma non omogenea con un solo asse ottico è chiamata cristallo monoassiale. Le gemme della famiglia dei cristalli intermedi sono tutte gemme a cristallo uniassiale (Figura 2-3-109). Ad esempio, tutte le gemme del sistema trigonale, come la tormalina, il cristallo, il rubino e lo zaffiro, e tutte le gemme del sistema tetragonale, come lo zircone, nonché tutte le gemme del sistema esagonale, come la famiglia del berillo e l'apatite.

Le gemme con una forma cristallina relativamente perfetta possono essere identificate direttamente come cristalli monoassiali in base alla loro forma.

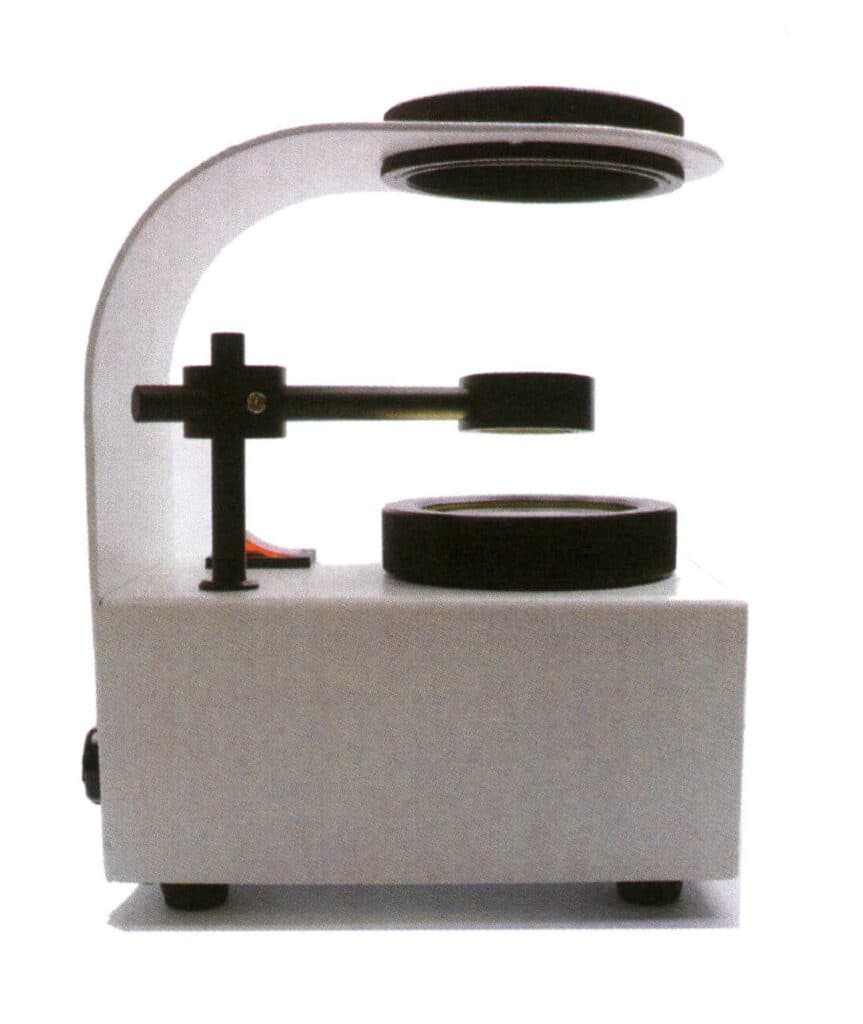

Le gemme lavorate e di forma cristallina imperfetta non possono essere definite cristalli uniassiali solo in base al loro aspetto (Figura 2-3-110). Solo osservando i fenomeni corrispondenti sotto un rifrattometro (Figura 2-3-111) o un microscopio polarizzatore (Figura 2-3-112) è possibile effettuare una determinazione.

Figura 2-3-109 Tormalina di gruppo cristallino intermedio, la forma del cristallo è relativamente perfetta e può essere giudicata direttamente dalla forma del cristallo a un asse.

Figura 2-3-110 La gemma lavorata non può essere giudicata dall'aspetto (a sinistra smeraldo, a destra tormalina)

Figura 2-3-111 rifrattometro

Figura 2-3-112 polarizzatore

(4) Cristalli biassiali

Le gemme non omogenee con due assi ottici sono dette biassiali. Le gemme del gruppo cristallino inferiore sono tutte biassiali (Figura 2-3-113). Ad esempio, il topazio, l'olivina e tutte le altre gemme rombiche, il diopside, le gemme monocliniche, la lapidite, la pietra del sole, la pietra di luna e le gemme tricliniche.

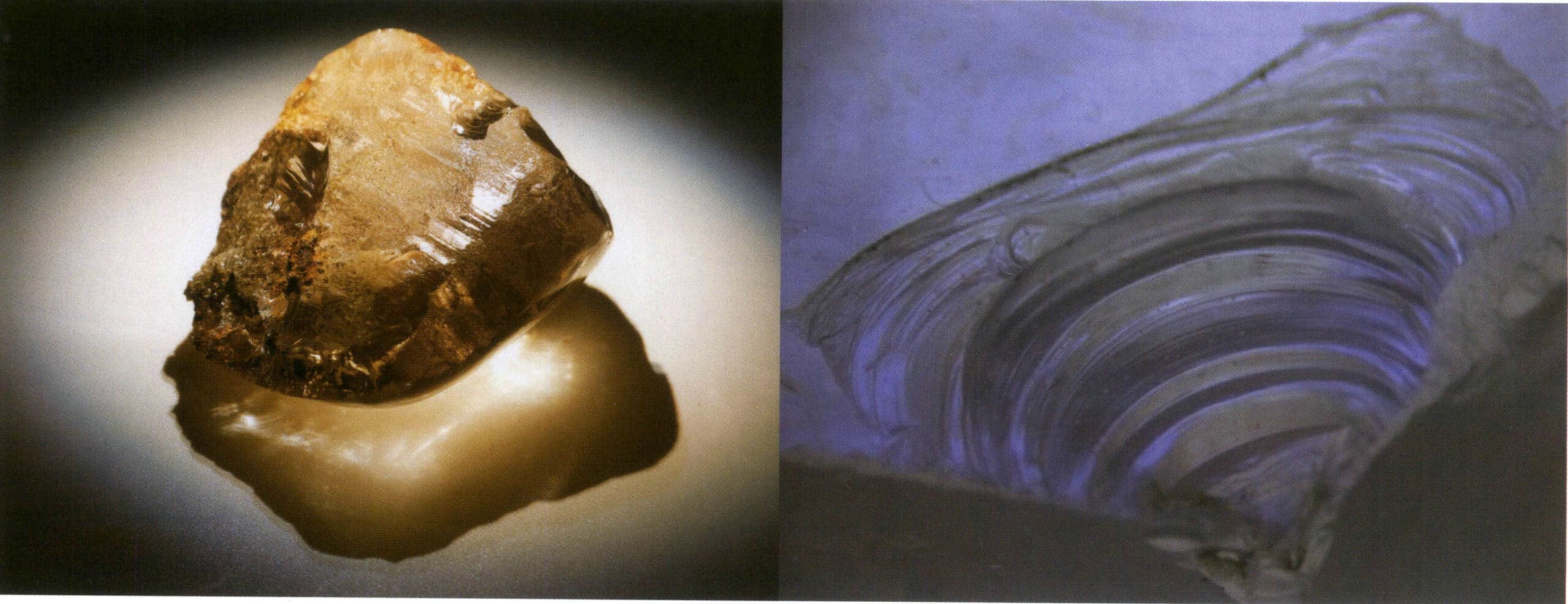

Le gemme con una forma cristallina relativamente perfetta possono essere identificate direttamente come cristalli biassiali in base alla loro forma (Figura 2-3-114).

Le gemme con forme cristalline imperfette e quelle lavorate non possono essere identificate come cristalli biassiali in base alla loro forma; possono essere determinate solo osservando i fenomeni corrispondenti al rifrattometro o al microscopio polarizzatore.

Figura 2-3-113 Il topazio del gruppo cristallino inferiore ha una forma cristallina relativamente perfetta e può essere giudicato direttamente come un cristallo biassiale dalla sua forma.

Figura 2-3-114 La pietra finita non può essere giudicata dal suo aspetto.

8.4 Tasso di dispersione, riflessione interna totale

(1) Tasso di dispersione

La differenza di indice di rifrazione è stata misurata per la linea B (686,7 nm) e la linea G (430,8 nm) dello spettro solare. In alternativa, si può intendere più semplicemente come la differenza tra due indici di rifrazione specifici della stessa gemma, con ogni indice di rifrazione specifico misurato alla luce di una specifica energia.

Il tasso di dispersione delle gemme è raramente memorizzato; viene utilizzato principalmente come riferimento e confronto.

In generale, più alto è il tasso di dispersione di una gemma, più è probabile che essa presenti fenomeni di dispersione tra gemme sfaccettate con lo stesso grado di riflessione interna totale (Figura 2-3-115). Il tasso di dispersione delle gemme è raramente memorizzato; viene utilizzato principalmente come riferimento e confronto.

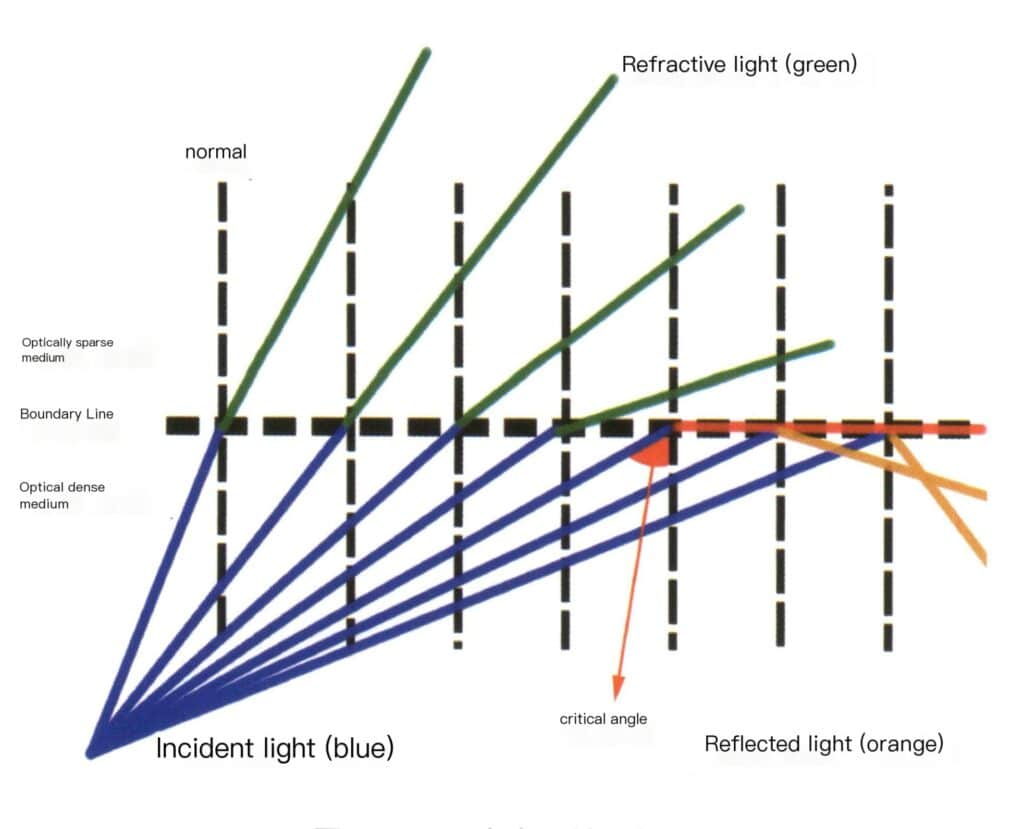

(2) Riflessione interna totale

La rifrazione si verifica quando la luce attraversa materiali con densità ottiche effettive diverse. Quando la luce passa da un mezzo denso a un mezzo meno denso, il raggio rifratto devia dalla direzione normale e l'angolo rifratto è maggiore dell'angolo incidente. L'angolo di incidenza quando l'angolo di rifrazione è di 90° è chiamato angolo critico; tutti i raggi luminosi incidenti superiori all'angolo critico non possono entrare nel mezzo meno denso e vengono riflessi all'interno del mezzo denso, secondo la legge della riflessione (Figura 2-3-116).

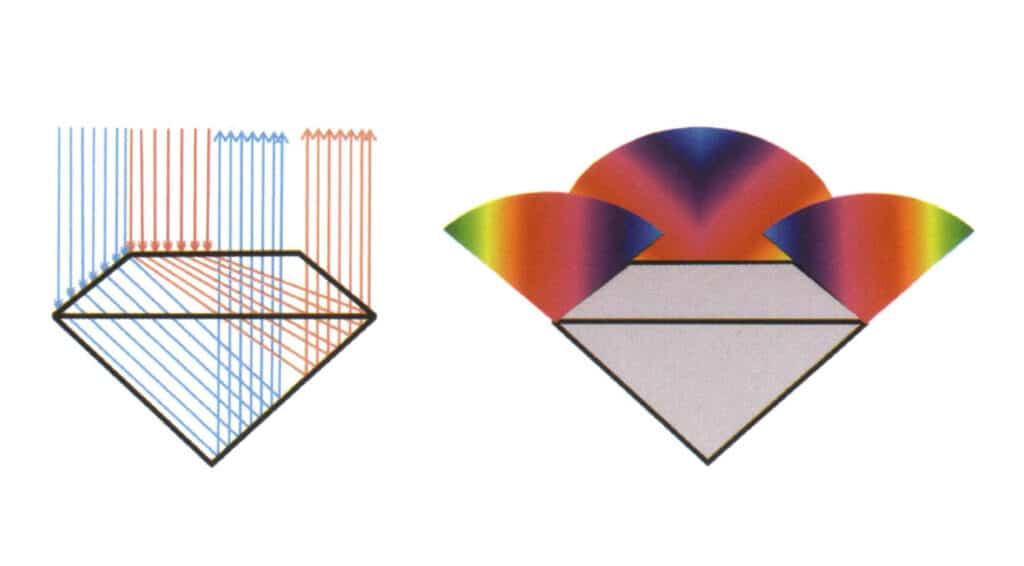

Quando si utilizza questo principio nel taglio e nella molatura delle sfaccettature, si può comunque notare un fenomeno di dispersione anche se il tasso di dispersione della gemma è molto basso (Figura 2-3-117).

Figura 2-3-116 Diagramma schematico della riflessione interna totale

Figura 2-3-117 Diagramma schematico del percorso della luce di un diamante standard taglio brillante rotondo con riflessione interna totale.

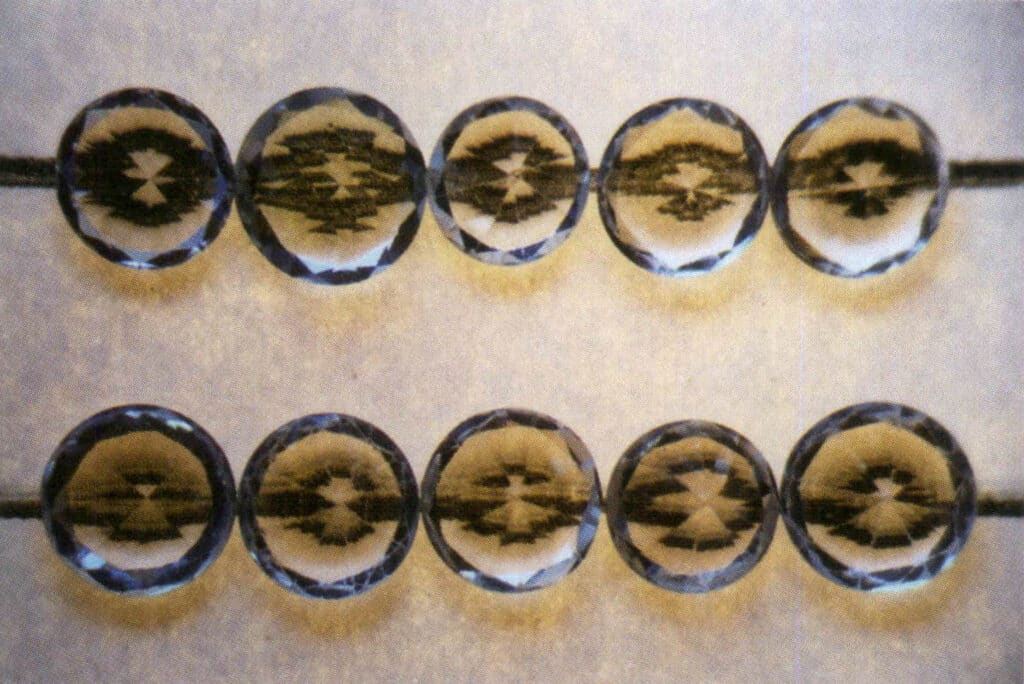

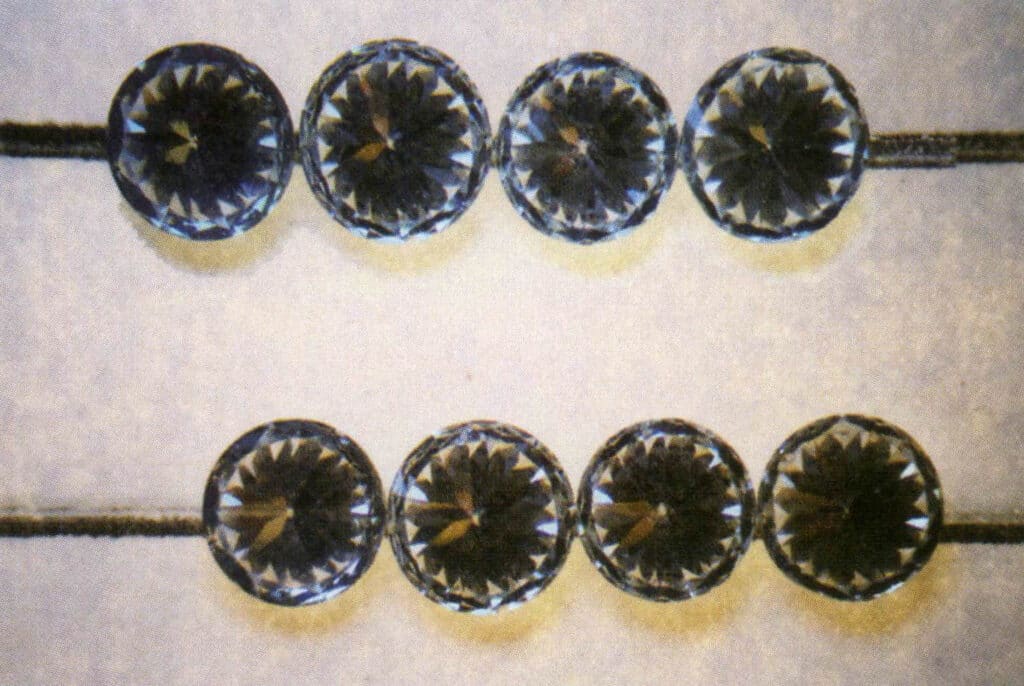

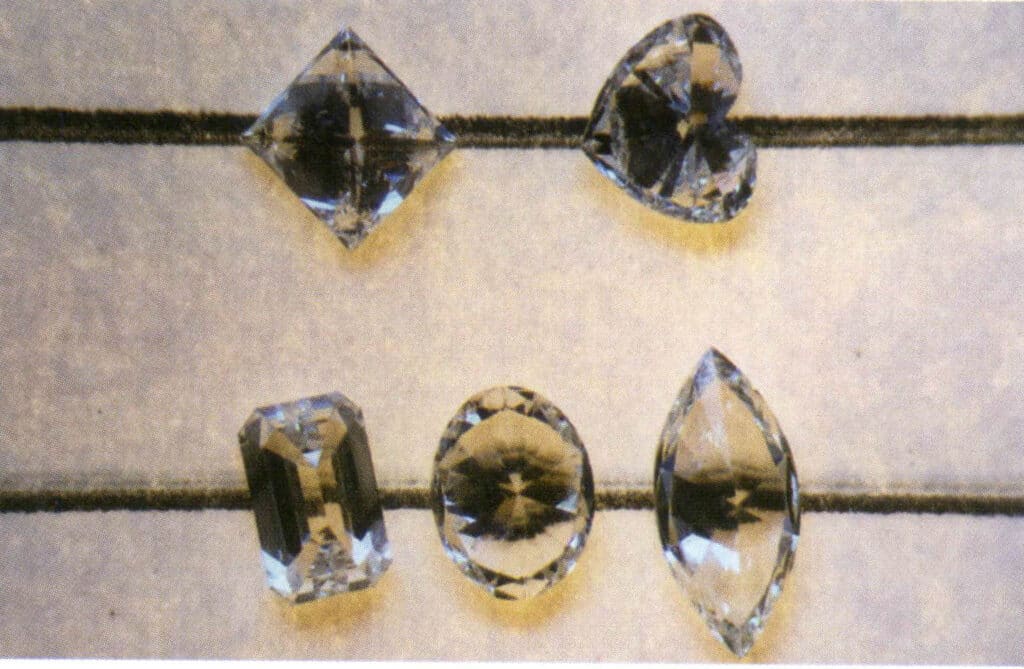

Questo principio viene applicato anche nell'identificazione dei diamanti e dei diamanti imitati, comunemente chiamato test della linea. Le fasi dell'esperimento e i risultati dell'analisi sono i seguenti: Posizionare la gemma con la faccia più grande rivolta verso il basso e l'estremità appuntita verso l'alto su un foglio di carta su cui sono state tracciate delle linee rette. Se le linee sono visibili attraverso la gemma, significa che si tratta di un'imitazione di diamante; in caso contrario, si tratta di un diamante. È particolarmente importante notare che il giudizio sperimentale non è corretto se il rapporto lunghezza/larghezza della vita della gemma esaminata si discosta da 1 1 o se la gemma esaminata presenta una lucentezza da sub-diamante o da diamante (Figure da 2-3-118 a 2-3-121).

Figura 2-3-118 Sotto la gemma, attraverso l'imitazione del diamante, si vede una linea retta che si divide in due.

Figura 2-3-119 Le linee rette non sono visibili attraverso il diamante.

Figura 2-3-120 Alcuni diamanti imitati presentano fenomeni simili a quelli dei diamanti e non possono mostrare le linee sottostanti attraverso la gemma (i due diamanti imitati al centro della seconda fila).

Figura 2-3-121 Per i diamanti con un rapporto lunghezza/larghezza non pari a 1:1, le linee rette possono essere viste anche attraverso la gemma (il diamante della seconda fila).

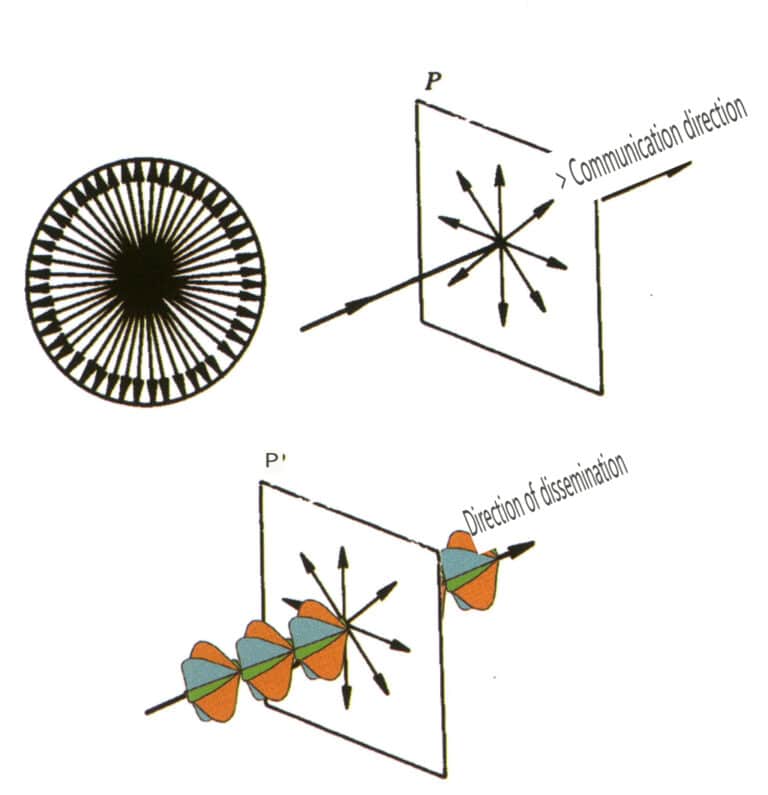

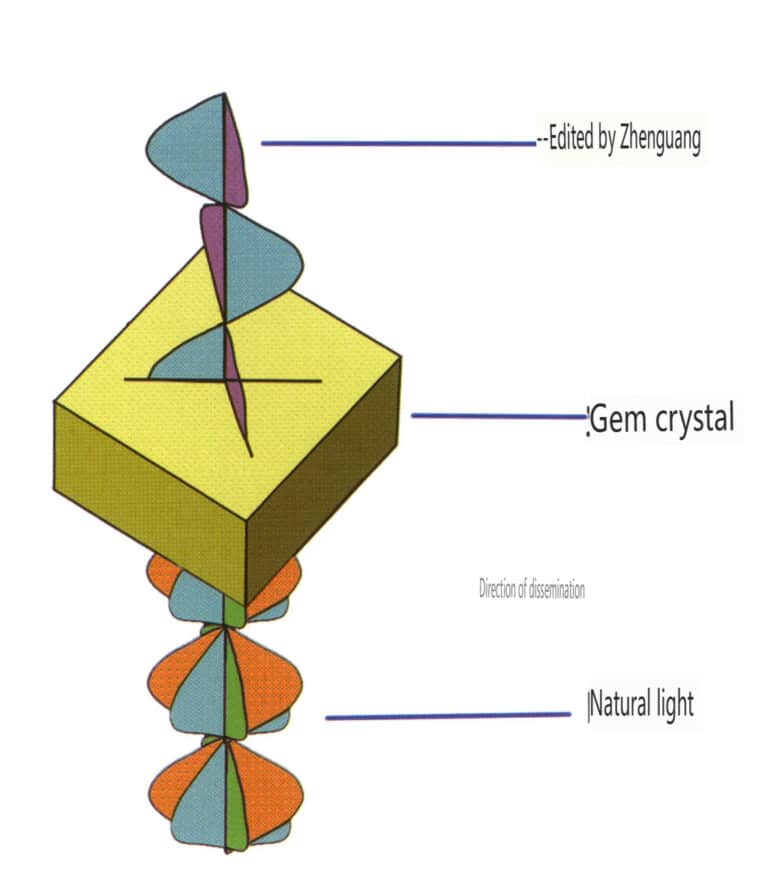

8.5 Luce naturale, luce polarizzata

(1) Luce naturale

La luce emessa da una sorgente luminosa generica contiene vettori luminosi in tutte le direzioni, con ampiezze uguali in tutte le direzioni possibili (simmetria assiale). Questo tipo di luce è chiamato luce naturale. La luce naturale è rappresentata da due vibrazioni luminose perpendicolari, indipendenti (senza una relazione di fase definita) e di uguale ampiezza, ciascuna delle quali possiede la metà dell'energia vibrazionale (Figura 2-3-122).

La luce naturale è una delle fonti di luce più importanti per l'osservazione delle gemme a occhio nudo e ci sono molti modi per ottenerla, come la luce all'ombra in una giornata di sole, la luce di una torcia elettrica e la luce di lampade a temperatura di colore specifica.

(2) Luce polarizzata

La luce che vibra solo in una direzione fissa è chiamata luce polarizzata. La luce polarizzata viene indicata in modo specifico; se non viene indicata, si presume che sia naturale (Figura 2-3-123).

Il modo principale per ottenere la luce polarizzata è far passare la luce naturale attraverso uno speciale polarizzatore o far passare la luce naturale attraverso gemme non cristalline per produrre luce polarizzata.

La luce polarizzata può essere utilizzata per spiegare l'aspetto della diversità di colore delle gemme e il fenomeno della doppia rifrazione nelle gemme è anche il principio di progettazione dei filtri polarizzatori.

9. Sintesi delle relazioni terminologiche dell'ottica cristallina

Molti termini specialistici sono coinvolti nei cristalli e le relazioni tra i termini ottici possono richiedere tempo per essere comprese dai principianti. Pertanto, questo libro riassume le relazioni tra alcuni termini ottici coinvolti nei cristalli (Tabella 1).

Il termine ottico citato per ultimo esiste come fenomeno separato e non ha alcuna relazione con altri termini ottici.

Tabella 1: Tabella riassuntiva delle relazioni terminologiche dell'ottica dei cristalli.

| Cristallo | Si può giudicare a occhio nudo? | Strumenti di osservazione comuni | |||

|---|---|---|---|---|---|

| Classificazione dei cristalli | Famiglia di cristalli avanzata | Famiglia di cristalli intermedi | Famiglia di cristalli di basso livello | Le forme tipiche dei cristalli possono essere osservate a occhio nudo, mentre di solito è necessario l'ausilio di strumenti. | Rifrattometro, polarizzatore, dicroscopio, microscopio |

| Sistema cristallino isometrico | Sistema cristallino trigonale, sistema cristallino tetragonale, sistema cristallino esagonale | Sistema cristallino ortorombico, sistema cristallino monoclino, sistema cristallino triclino | |||

| Proprietà ottiche | Corpo isotropo | Corpo non omogeneo | |||

| Cristallo monoassiale birifrangenza positiva o negativa | Cristallo monoassiale birifrangenza positiva o negativa | × | Rifrattometro Polarizzatore | ||

| Rifrazione della luce | Rifrazione uniassiale | La birifrangenza mostra una rifrazione monoassiale in una determinata direzione. | Birifrangenza Rifrazione singola in due direzioni. | Un'elevata birifrangenza può essere osservata a occhio nudo, ma in genere richiede l'ausilio di strumenti. | Rifrattometro, polarizzatore, microscopio. |

| Policromia | Nessun pleocroismo | Dicroismo da forte a debole | Tricroismo da forte a debole o dicroismo da forte a debole | Alcune gemme possono farlo, ma la maggior parte richiede l'uso di strumenti. | Dicroscopio |

| Colore | Non è correlato al fatto che si tratti di un cristallo e alla classificazione dei cristalli; il colore del cristallo dipende dagli elementi di impurità e dai difetti reticolari all'interno del cristallo. | √ | × | ||

| Lustro | Non è correlato al fatto che si tratti di un cristallo e alla sua classificazione; il grado di lucidatura di qualsiasi tipo di gemma influisce sulla sua lucentezza. | √ | × | ||

| Trasparenza | Non è correlato al fatto che si tratti di un cristallo e alla classificazione dei cristalli; la trasparenza di un cristallo dipende spesso dal contenuto di inclusioni al suo interno. | √ | × | ||

| Luminescenza | Non è correlato al fatto che si tratti di un cristallo e alla classificazione dei cristalli; dipende dagli elementi di impurità e dai difetti reticolari all'interno del cristallo. | Alcune gemme possono farlo, ma la maggior parte richiede l'uso di strumenti. | Lampada fluorescente a ultravioletti | ||

| Fenomeno ottico speciale | Possibili effetti di cambio colore, ecc. | Possibile effetto occhio di gatto, effetto luce stellare, effetto cambio di colore, ecc. | Gli effetti possibili includono l'effetto occhi di gatto, l'effetto luce stellare, l'effetto cambio di colore, l'effetto polvere d'oro e l'effetto luce lunare. | √ | × |

| Dispersione | Questo fenomeno è comune nelle gemme di cristallo ma non è correlato alla classificazione del cristallo; la visibilità della dispersione dipende dal tasso di dispersione del cristallo e dal grado di riflessione interna totale delle sfaccettature. | √ | × | ||

Sezione II Perché le gemme hanno un colore

1. Cause tradizionali del colore delle gemme

Nell'identificazione dei minerali sul campo, c'è un elemento di prova molto importante chiamato colore a strisce, che consiste nello strofinare il materiale naturale ottenuto su una piastra di porcellana bianca non smaltata per lasciare polvere minerale, utilizzando il colore della polvere minerale per identificare alcuni minerali caratteristici (Tabella 2).

Tabella 2: Relazione tra colore minerale, colore delle striature, trasparenza e lucentezza

| Colore | Colore della striscia | Trasparenza | Lustro |

|---|---|---|---|

| Incolore | Incolore o bianco | Trasparente | Lucentezza del vetro |

| Colore chiaro | Incolore o bianco | ||

| Colore scuro | Leggero o colorato | Lucentezza semi-metallica | |

| Colore metallizzato | Colore scuro o metallizzato | Opaco | Lucentezza metallica |

Secondo le testimonianze letterarie, già nel periodo dei Jin orientali si era in grado di utilizzare il colore delle striature per distinguere il minerale d'argento-oro dall'oro naturale.

Il colore delle striature è molto importante per l'identificazione dei minerali.

① Il colore delle striature dei minerali elimina gli pseudocolori; in polvere, i minerali perdono tutte le interfacce che influenzano la luce e gli pseudocolori dei minerali scompaiono.

② Il colore della striatura del minerale ha un colore allocromatico indebolito.

③ Il colore della striatura del minerale evidenzia il colore idiocromatico.

La polvere non è in grado di riflettere la luce e non è trasparente per i minerali opachi (principalmente quelli con lucentezza metallica), quindi la striatura è grigio-nera. I minerali semitrasparenti assorbono un po' di luce, quindi il colore della striatura non è molto diverso da quello dei minerali in massa. Grazie alla buona trasmissione della luce e alla quasi assenza di assorbimento della luce visibile, i minerali trasparenti appaiono bianchi.

La pirite e la bornite appartengono a minerali con una lucentezza metallica, quindi la loro striatura è nera; l'ematite cristallina è generalmente chiamata ematite speculare, che ha una lucentezza da submetallica a metallica e assorbe alcune lunghezze d'onda della luce, presentando così un certo colore, cioè il rosso; allo stesso tempo, la rodocrosite è un minerale trasparente, quindi la sua striatura è bianca.

Per spiegare le differenze cromatiche tra il colore dei grandi minerali solidi e quello delle loro striature, la mineralogia classifica i colori dei minerali in tre tipi: colore idiocromatico, colore allocromatico e pseudocolore, in base all'ipotesi degli elementi cromofori (Tabella 3). Questa ipotesi si applica anche alle gemme all'interno dei minerali.

Tabella 3: Elementi coloranti comuni nelle gemme

| Elementi da colorare | Numero atomico | Colore della gemma | Esempi di pietre preziose |

|---|---|---|---|

| Ferro Fe | 26 | Colori come rosso, blu, verde, giallo, ecc. | Zaffiro blu, peridoto, acquamarina, tormalina, spinello blu, giada, almandino, olivina, diopside, idocrasio, cianite, ecc. |

| Cromo Cr | 24 | Verde e rosso | Rubino, smeraldo, giada, alessandrite, uvarovite, spinello rosso, demantoide, piropa, tormalina e altri. |

| Manganese Mn | 25 | Rosa, arancione | Berillo rosso, rodocrosite, rodonite, spessartina-granato , charoite, alcune tormaline rosse, ecc. |

| Diamond Co | 27 | Rosa, arancione, blu | Spinello sintetico blu, alessandrite sintetica, ecc. |

| Lantanio Pr, Neodimio Nd | Praseodimio 59 Neodimio 60 | Il praseodimio e il neodimio spesso coesistono per formare il giallo e il verde | Apatite, ossido di cobalto sintetico di colore viola chiaro, ecc. |

| Uranio U | 92 | Provoca il colore originale della gemma | Zircone |

| Chiave V | 23 | Verde, viola o blu | Essonite, zoisite, corindone sintetico (imitazione dell'alessandrite), ecc. |

| Rame Cu | 29 | Verde, blu, rosso, ecc. | Malachite, malachite silicea, turchese, azzurrite, ecc. |

| Selenio Se | 34 | Rosso | Alcuni vetri rossi, ecc. |

| Nichel Ni | 28 | Verde | Crisoprasio, opale verde, ecc. |

| Scandio Ti | 22 | Blu | Zaffiro, benitoite, topazio, ecc. |

(1) Colore idiocromatico

Il colore è causato da elementi che sono componenti chimici di base dei minerali delle gemme, la maggior parte dei quali sono ioni di metalli di transizione. Il colore delle gemme autocolorate è stabile (Tabella 4).

Tabella 4: gemme autocoloranti comuni e relativi elementi coloranti

| Nome della pietra preziosa | Composizione chimica | Colore della gemma | Elementi da colorare |

|---|---|---|---|

| Uvarovite | Ca3Cr2 (SiO4) | Verde | Cromo |

| Olivina | (Fe,Mg)2SiO4 | Giallo-verde | Ferro |

| Malachite | CU2(CO3)(OH)2 | Verde | Rame |

| Rodocrosite | MnCO3 | Rosa | Mn |

| Turchese | CUAl6((PO4)4(OH)8 -4H2O | Blu | Rame |

| Spessartine-Garnet | Mn3Al2(SiO4) | Arancione | Mn |

| Rodonite | (Mn,Fe,Mg,Ca)SiO3 e SiO3 | Magenta | Mn |

| Almandino | Fe3Al2(SiO4) | Rosso | Ferro |

(2) Colore allocromatico

Il colore è causato da elementi cromofori contenuti nei minerali della gemma. Il colore delle altre gemme è stabile.

Quando le gemme di colore puro sono incolori, possono produrre colori quando contengono oligoelementi coloranti, con oligoelementi diversi che producono colori diversi. Ad esempio, spinello e tormalina (Tabella 5).

② Valenze diverse dello stesso elemento possono produrre colori diversi, ad esempio quelli contenenti Fe³⁺ appaiono spesso marroni, mentre quelli contenenti Fe²⁺ appaiono spesso azzurri, come l'acquamarina.

Lo stesso elemento nello stesso stato di ossidazione può anche causare colori diversi in gemme diverse, come il Cr³⁺, che produce il rosso nel corindone e il verde nello smeraldo.

Tabella 5: Colori di alcune altre pietre preziose e relativi elementi coloranti

| Nome della pietra preziosa | Composizione chimica | Colore della gemma | Elementi da colorare |

|---|---|---|---|

| Spinello | MgAI2O4 | Incolore | - |

| Blu | Fe o Zn | ||

| Marrone | Fe, Cr | ||

| Verde | Fe | ||

| Rosso | Cr | ||

| Tormalina | (Na,Ca)R3Al3Si16O18 (O,OH,F) , dove R si riferisce principalmente a elementi quali Mg, Fe, Cr, Li, Al, Mn | Incolore | - |

| Rosso | Mn | ||

| Blu | Fe | ||

| Verde | Cr, V, ,Fe | ||

| Marrone, giallo | Mg |

(3) Pseudo-colore

Lo pseudocolore non ha un effetto diretto sulla composizione chimica delle gemme. Le gemme con pseudocolore contengono spesso minuscole inclusioni disposte parallelamente, come schegge di cristallo dissolte e fessure. Esse rifrangono, riflettono, interferiscono e diffrangono la luce, producendo così lo pseudocolore. Anche alcuni tagli speciali possono causare pseudocolori nelle gemme (Tabella 6).

Gli pseudocolori non sono intrinseci alla gemma, ma possono aggiungere fascino.

Tabella 6: Classificazione delle cause di Pseudo Colores

| Classificazione delle cause | Definizione | Esempio |

|---|---|---|

| Dispersione | Il fenomeno per cui la luce bianca composita viene scomposta in spettri di lunghezze d'onda diverse quando passa attraverso materiali con proprietà prismatiche. | Diamante, zircone, zirconia cubica sintetica, carburo di silicio sintetico, sfalerite, titanato di stronzio artificiale, rutilo sintetico, ecc. |

| Diffusione | Fenomeno per cui i fasci di luce deviano dalla loro direzione originale e si disperdono durante la propagazione in un mezzo a causa della presenza di grumi irregolari nel materiale. | (1) I cambiamenti di colore delle gemme che possono essere spiegati dalla diffusione includono la pietra di luna blu, il quarzo blu, l'opale, la fluorite viola e il quarzo bianco latte. (2) Tra i fenomeni ottici speciali che possono essere spiegati dalla dispersione vi sono l'effetto occhio di gatto, l'effetto stella e l'effetto oro di sabbia. (3) Un tipo di lucentezza che può essere spiegata dalla dispersione è la lucentezza perlacea. |

| Interferenza | Il fenomeno della sovrapposizione di due sorgenti luminose monocromatiche che emettono due colonne di onde luminose che si trovano nella stessa direzione, hanno la stessa | (1) Può essere utilizzato per spiegare l'iridescenza causata dalla presenza di fessure o scissioni, come nel caso del quarzo iridescente (Figura 2-3-124). (2) Può essere utilizzato per spiegare l'effetto di cambiamento di colore in fenomeni ottici speciali, come l'opale. (3) Può essere utilizzato per spiegare la superficie opaca della bornite e il colore bronzo prodotto dall'ossidazione del carburo di silicio sintetico. Nessuna gemma ha un colore bronzo (figura 2-3-125). |

| Diffrazione | Il fenomeno della deviazione delle onde luminose dal loro percorso geometrico quando incontrano ostacoli durante la propagazione. |

Figura 2-3-124 Quarzo colorato

Figura 2-3-125 Colore della ruggine

2. Le cause moderne del colore delle gemme

Ogni ipotesi ha i suoi limiti. Nello studio dei minerali delle gemme moderne, i mineralogisti e i gemmologi tradizionali che causano il colore hanno scoperto che l'aspetto o il cambiamento di colore in alcuni minerali delle gemme non può essere spiegato, come ad esempio le cause del colore dei diamanti e i cambiamenti di colore delle gemme prima e dopo il trattamento di irradiazione.

I moderni sviluppi della fisica e della chimica hanno compensato le carenze delle ipotesi tradizionali sulla genesi dei colori. Si basa sulla teoria del campo cristallino, sulla teoria degli orbitali molecolari, sulla teoria delle bande e sulla teoria dell'ottica fisica, combinata con metodi spettroscopici per spiegare i colori delle gemme.

Le moderne teorie sulla struttura dei materiali suggeriscono che la materia è composta da atomi, che consistono in un nucleo e in elettroni, con gli elettroni che si muovono all'esterno del nucleo. La meccanica quantistica descrive il movimento degli elettroni e di altre particelle microscopiche. Nel 1913, Bohr propose l'ipotesi che gli atomi esistano in stati stabili con energia definita, noti come stati stazionari. Ogni tipo di atomo può avere molti stati stazionari con valori di energia diversi, e questi stati stazionari sono disposti per energia per formare livelli energetici, con lo stato stazionario di energia più bassa chiamato stato fondamentale e gli altri stati chiamati stati eccitati. In genere, gli atomi o gli ioni si trovano in uno stato stabile, cioè nello stato fondamentale, in cui non c'è energia irradiata. Se un atomo o uno ione è sottoposto a energia termica esterna, energia elettrica o altre forme di energia, gli elettroni esterni assorbono energia e passano a uno stato eccitato. Tuttavia, gli elettroni allo stato eccitato sono instabili e, dopo circa 10-⁸ secondi, tornano allo stato fondamentale, irradiando contemporaneamente una parte di energia sotto forma di luce.

Il punto di vista sopra descritto può essere inteso in gemmologia come l'aspetto del colore nelle gemme dovuto all'effetto dell'energia esterna, come la luce, sugli elettroni della composizione atomica della gemma. Ciò provoca la transizione degli elettroni dallo stato fondamentale allo stato eccitato, assorbendo selettivamente specifiche lunghezze d'onda della luce. I tipi di transizione degli elettroni e le differenze di energia assorbita durante questo processo danno origine ai diversi colori che le gemme presentano. La Tabella 7 è un riassunto completo di studiosi russi e americani che classificano i colori delle gemme in 12 tipi appartenenti a 4 teorie principali.

Tabella 7: Tipi di colore moderno delle gemme

| Cause di colore tradizionali corrispondenti | Modelli moderni di teoria delle cause del colore | Il colore moderno provoca tipi di cause | Gemme tipiche |

|---|---|---|---|

| Colore idiocromatico, colore allocromatico | Teoria del campo di cristallo | Metallo di transizione | Malachite, granato, turchese, ecc. |

| Impurità dei metalli di transizione | Smeraldo, Citrino, Rubino, ecc. | ||

| Centro colore | Ametista, quarzo fumé, fluorite, ecc. | ||

| Teoria degli orbitali molecolari | Trasferimento di carica | Zaffiro, Lapislazzuli, ecc. | |

| Tintura biologica | Ambra, corallo, ecc. | ||

| Teoria delle bande | Conduttore | Rame (Cu ), argento (Ag ), ecc. | |

| Semiconduttori | Galena, proustite, ecc. | ||

| Semiconduttore impuro | Diamanti blu, diamanti gialli, ecc. | ||

| Pseudo colore | Teoria dell'ottica fisica | Dispersione | Il "fuoco" dei diamanti sfaccettati, ecc. |

| Diffusione | Pietra di luna, ecc. | ||

| Interferenza | Colorazione della calcopirite e altre, ecc. | ||

| Diffrazione | Opale, calcopirite colore superficiale, ecc. |

Sezione III Spiegazione delle proprietà meccaniche relative ai cristalli

Le proprietà meccaniche delle gemme si dividono in quattro categorie principali e sette fenomeni: scissione, frattura e rottura appartengono a una categoria, mentre le altre tre categorie sono durezza, densità e tenacità. In questa sede discuteremo di scissione, frattura, rottura, durezza e densità relativa in relazione ai cristalli.

La fenditura, la frattura e la rottura sono proprietà dei cristalli che si verificano sotto l'azione di una forza esterna, con caratteristiche e cause di rottura diverse. Sono una delle proprietà fisiche importanti per l'identificazione e la lavorazione delle gemme.

1. Scissione dei cristalli

1.1 Definizione di scissione

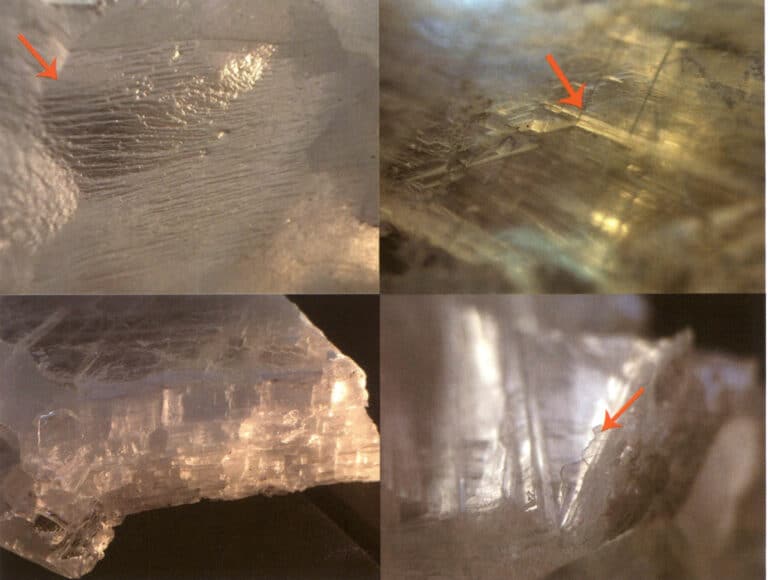

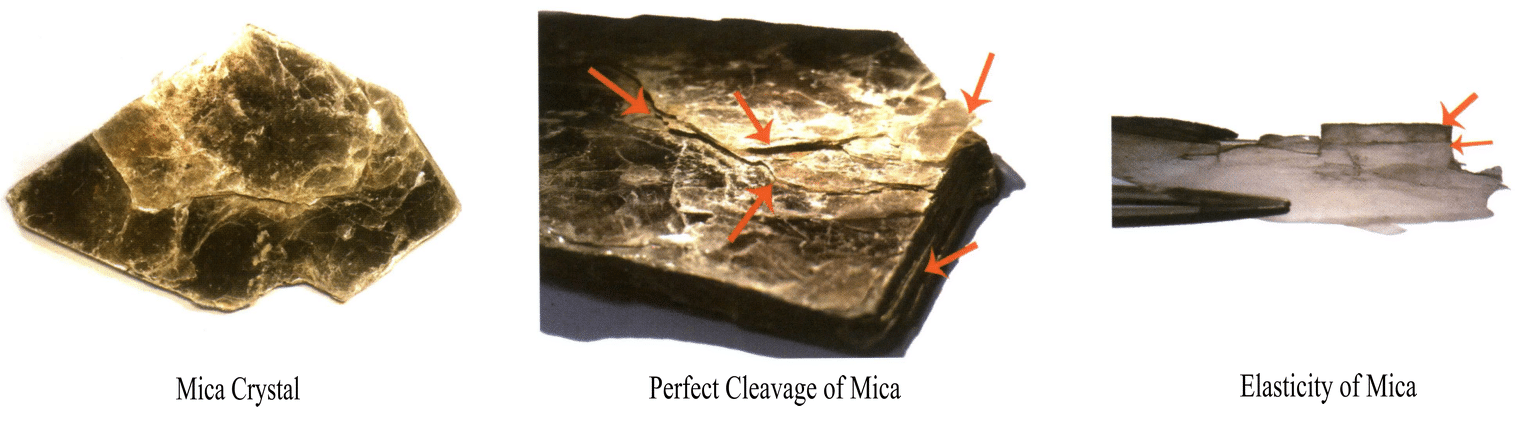

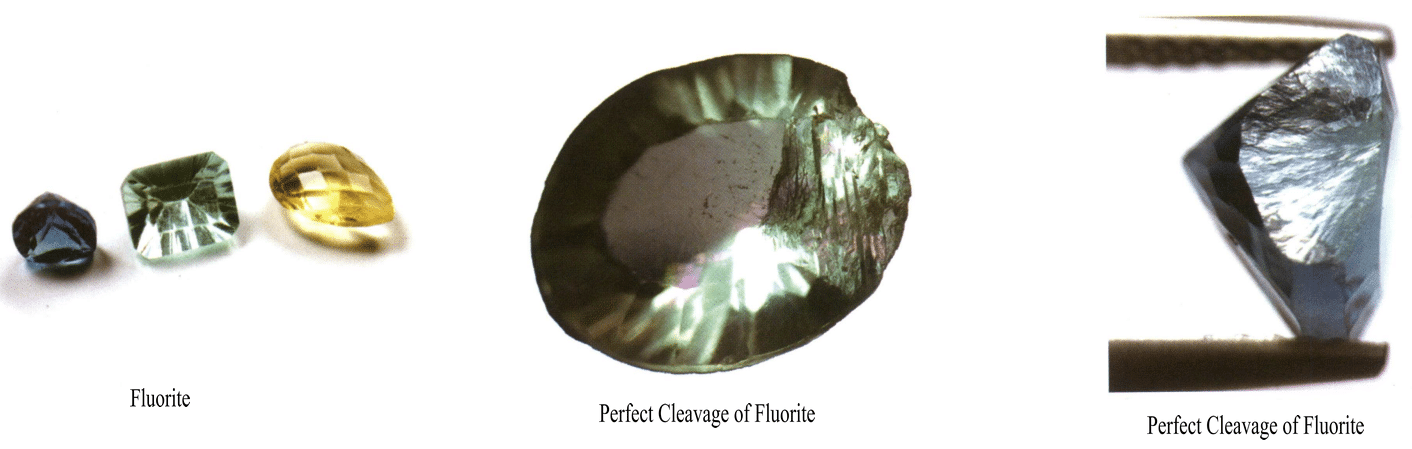

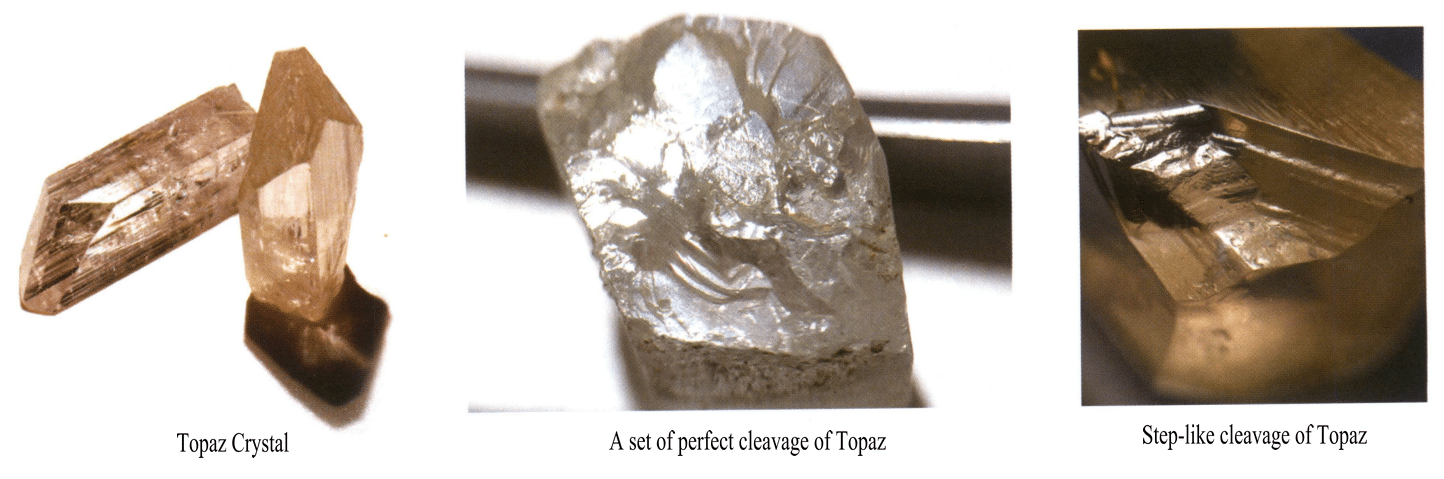

Il fenomeno per cui un cristallo si rompe lungo determinate direzioni cristallografiche in piani lisci sotto l'azione di una forza esterna è chiamato scissione e questi piani lisci sono denominati piani di scissione (Figura 2-4-1).

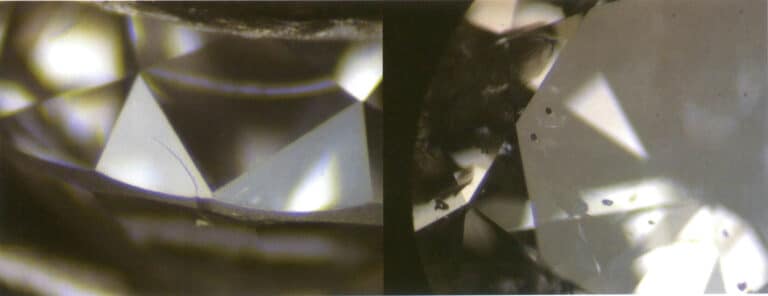

La scissione può essere utilizzata per distinguere tra diversi cristalli. Il grado di integrità del piano di clivaggio, la direzione di clivaggio e l'angolo di clivaggio dei diversi cristalli sono diversi. La scissione è una delle caratteristiche importanti che riflettono la struttura del cristallo (figura 2-4-2) e ha un significato più generale rispetto alla morfologia del cristallo. Non importa quanto il cristallo sia vicino al livello ideale, finché la struttura cristallina non cambia, le caratteristiche del clivaggio rimangono invariate, il che rappresenta un'importante caratteristica di base per l'identificazione dei cristalli.

1.2 Punti chiave per l'osservazione del clivaggio

Osservando la superficie di frattura di un cristallo o di una gemma da una certa direzione con la luce riflessa, se la superficie di frattura è piatta e mostra un bagliore simile a quello di uno specchio durante l'agitazione, allora questa superficie di frattura è chiamata cleavage.

Le superfici di clivaggio possono apparire non solo nei cristalli, ma anche nelle gemme lavorate, come la vita simile a una piuma di un diamante finito e il clivaggio simile a un millepiedi in una pietra di luna.

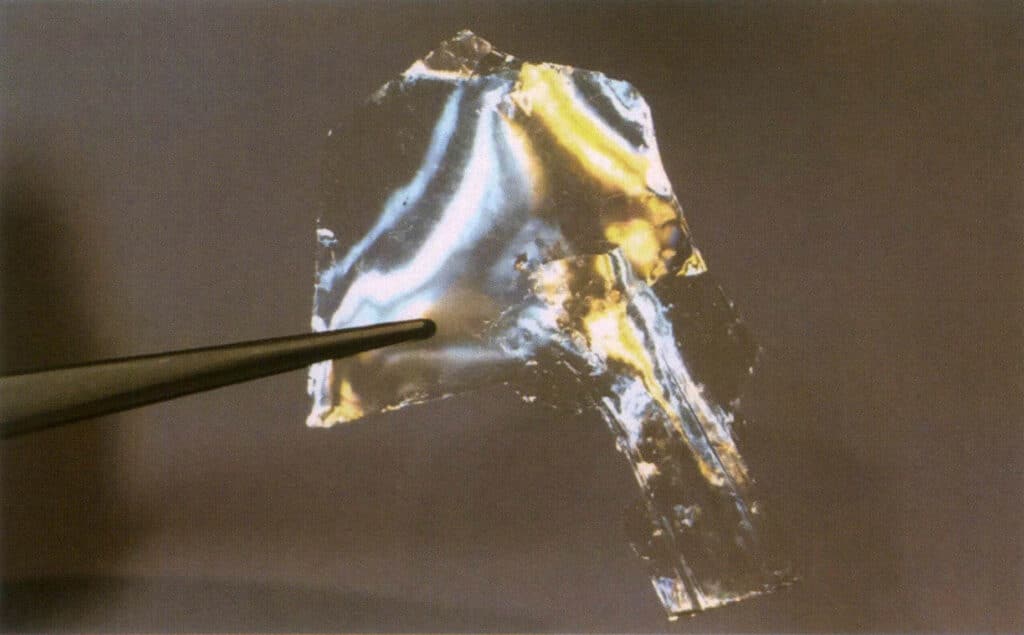

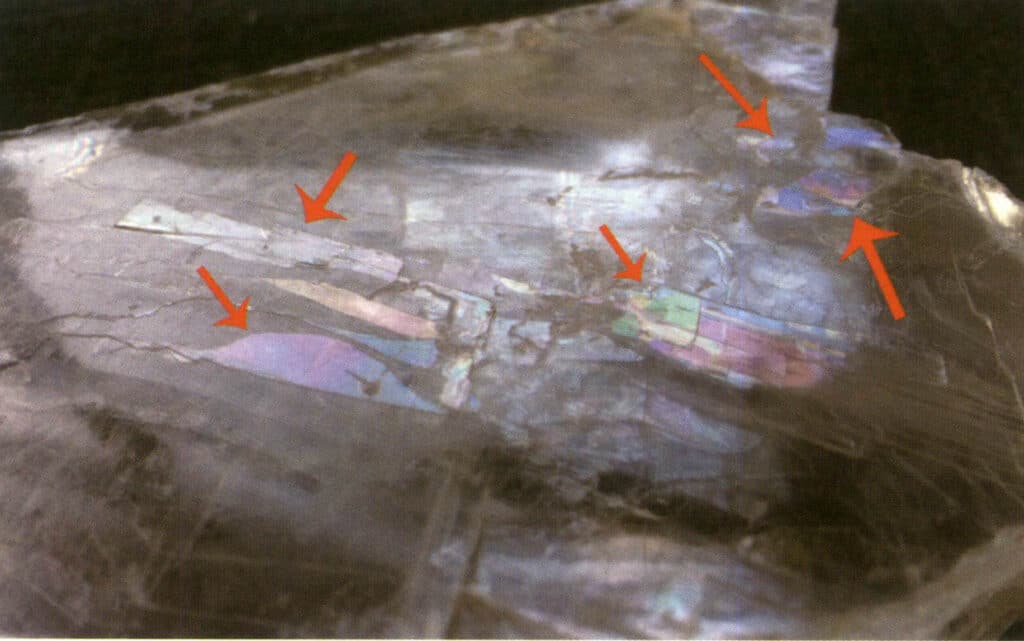

Se osservate con luce riflessa, le superfici di scissione mostrano talvolta una lucentezza perlacea (Figura 2-4-3) e tra gli strati di scissione si possono notare anche colori di interferenza (Figure 2-4-4, 2-4-5).

Figura 2-4-3 Mica con scissione perfetta che mostra una lucentezza perlacea

Figura 2-4-4 Colori di interferenza tra gli strati di gesso completamente rasati

Figura 2-4-5 Colori di interferenza tra strati di gesso con scissione perfetta

1.3 Descrizione dei metodi di clivaggio

La descrizione della scissione è suddivisa in tre aspetti: la completezza del piano di scissione, la direzione della scissione e l'angolo di scissione.

(1) Completezza delle superfici di clivaggio

In base alla presenza o all'assenza di scissione e al grado di levigatezza (noto anche come grado di sviluppo), la scissione può essere suddivisa in quattro categorie: scissione completa, scissione completa, scissione moderata e scissione incompleta (Tabella 1).

Tabella 1: Livelli di clivaggio e caratteristiche di osservazione

| Livello di scissione | Livello di difficoltà | Caratteristiche dell'osservazione della superficie di clivaggio | Esempio |

|---|---|---|---|

| Scollatura perfetta | Facilmente divisibile in fogli sottili | Fogli sottili lisci e piatti | Mica, grafite, ecc. |

| Scissione completa | Si spacca facilmente in piani o piccoli pezzi, con superfici di frattura difficili. | Superfici lisce, piatte e lucide che possono presentare un aspetto a gradini. | Diamante, topazio, fluorite, calcite, ecc. |

| Scissione moderata | Può dividersi in piani, con fratture che appaiono più facilmente | Una superficie relativamente piatta, non molto continua e un po' ruvida. | Crisoberillo, pietra di luna, ecc. |

| Scissione incompleta | Non facile da dividere in piani, con molte fratture. | Discontinuo, irregolare, con sensazione di untuosità | Apatite, zircone, olivina, ecc. |

I cristalli con scissione perfetta non sono adatti alla gioielleria a causa della loro durata e della scarsa lavorabilità. Ad esempio, la mica (Figura 2-4-6) e la grafite.

I cristalli di altri gradi di scissione diversi da quello molto perfetto possono essere utilizzati come gemme, come i diamanti perfettamente scissi e la fluorite (Figura 2-4-7). Topazio (Figura 2-4-8), ecc.

Il termine sviluppo viene spesso utilizzato per descrivere o discutere la scissione e può essere inteso come predisposizione, ad esempio sviluppo della scissione, che significa che la scissione tende a verificarsi.

(2) Direzione di scissione

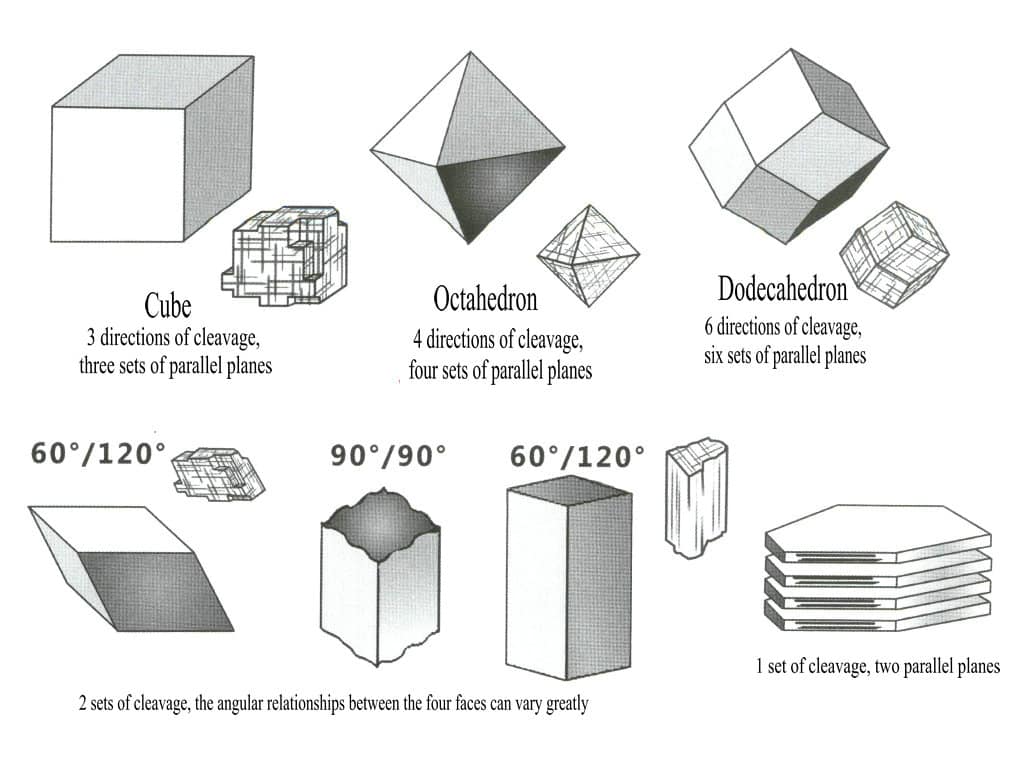

I diversi minerali possono avere una direzione di clivaggio o più direzioni.

In genere si hanno scissioni a una direzione (grafite, mica, ecc.), a due direzioni (orneblenda, ecc.), a tre direzioni (calcite, ecc.), e inoltre a quattro direzioni (come la fluorite) e a sei direzioni (come la sfalerite) (Figura 2-4-9).

Poiché la scissione è un fenomeno direzionale, è importante assicurarsi che il piano della gemma da lavorare non sia parallelo al piano di scissione. Deve essere sfalsato di almeno 5° gradi; in caso contrario, si verificherà un fenomeno per cui le sfaccettature non potranno essere lucidate in modo uniforme e brillante.

(3) Scissione angolo di intersezione

Per i cristalli o le gemme con due o più direzioni di clivaggio, le direzioni di clivaggio multiple si trovano ad un certo angolo, e questa relazione angolare è chiamata angolo di intersezione (Figure 2-4-10, 2-4-11).

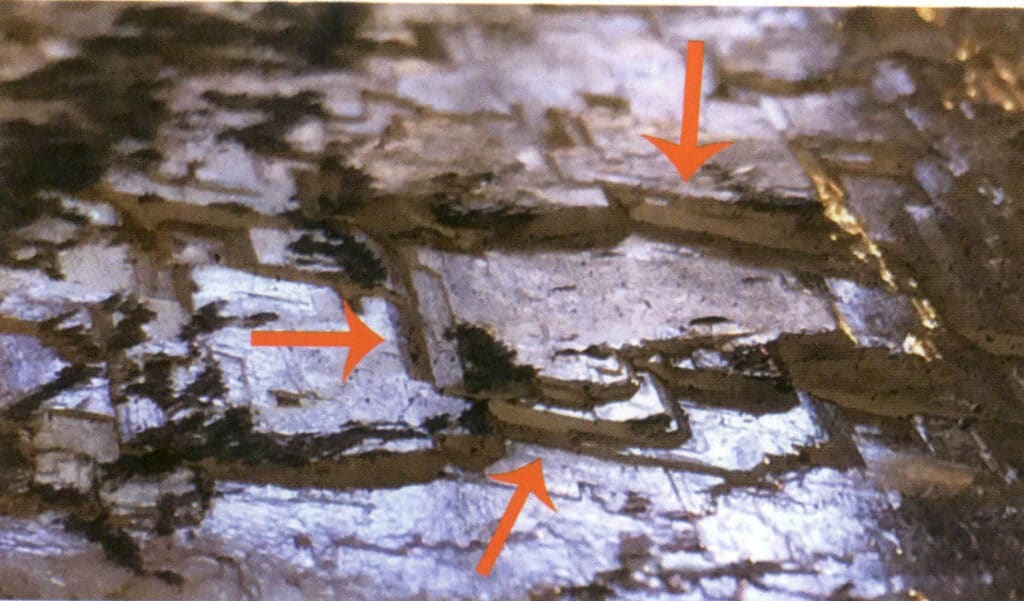

Figura 2-4-10 Scissione tri-direzionale del gesso (le frecce rosse indicano le tre diverse direzioni della scissione perfetta a gradini)

Figura 2-4-11 Angolo di intersezione del gesso 120°

2. Scissione dei cristalli

2.1 Definizione di scissione

Fenomeno di rottura di un cristallo lungo determinate direzioni cristallografiche sotto l'azione di una forza esterna, simile alla scissione, ma con una superficie più liscia rispetto alla scissione.

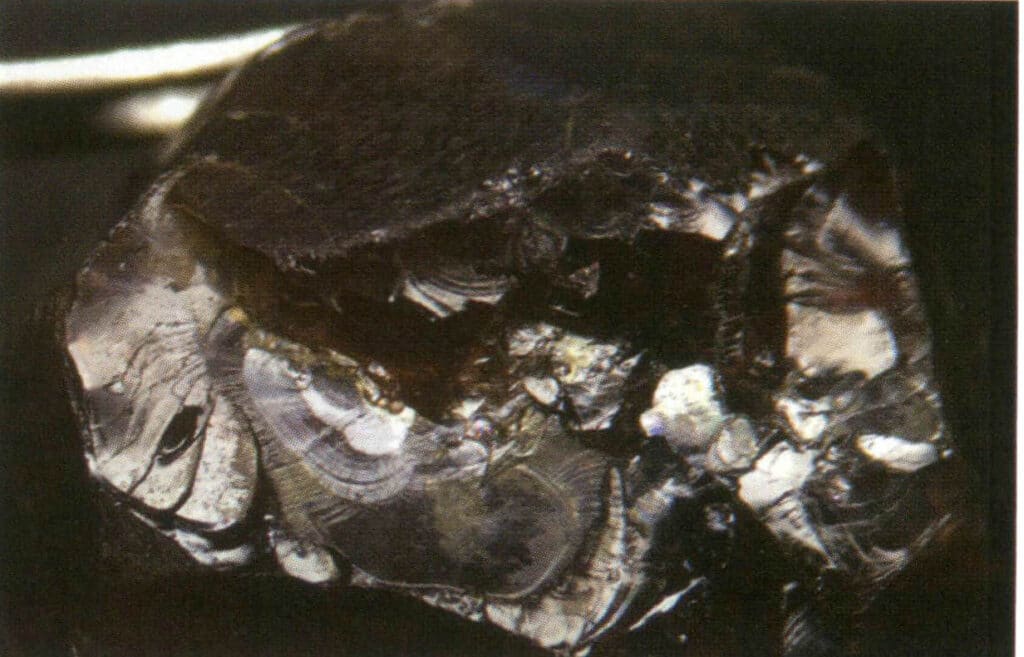

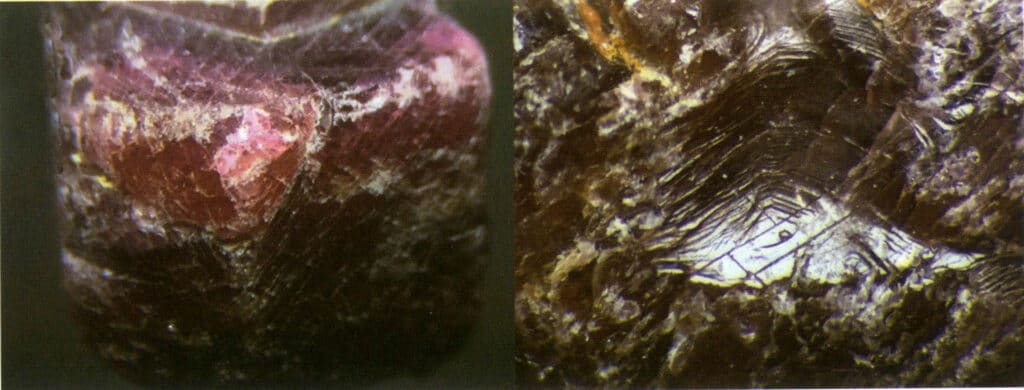

Le fratture e le scissioni hanno cause diverse; le fratture si verificano spesso al confine dei gemelli, soprattutto in alcune gemme gemelle aggregate, e in gemmologia compaiono solo nel corindone (Figura 2-4-12).

2.2 Punti chiave per l'osservazione delle fratture

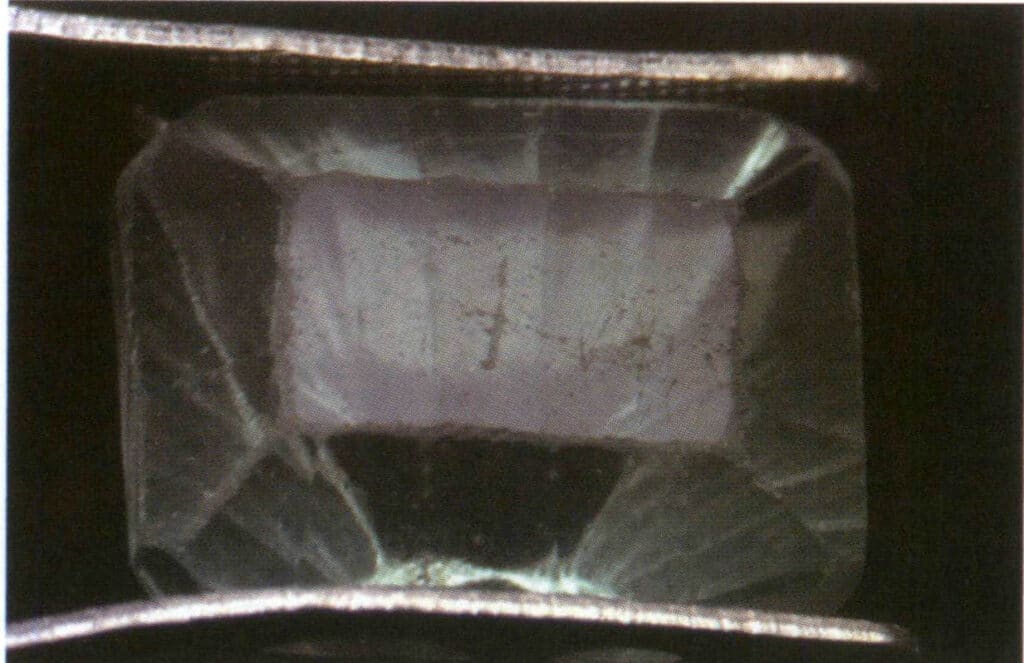

① I cristalli prima della lavorazione possono essere osservati per le fratture usando la luce riflessa, rivelando da una a tre direzioni di superfici di frattura a gradini sulla gemma, simili al clivaggio (Figure 2-4-13, 2-4-14).

Le gemme lavorate possono essere osservate per le fratture con la luce trasmessa, rivelando da una a tre direzioni di superfici di frattura parallele e più lisce all'interno della gemma (Figura 2-4-15).

Figura 2-4-13 Il clivaggio del corindone (linee parallele su un piano riflettente)

Figura 2-4-14 Il clivaggio del corindone sotto la luce riflessa (a sinistra si vedono linee parallele sul piano riflettente, a destra una superficie di frattura a gradini)

3. La frattura dei cristalli

3.1 Definizione di frattura

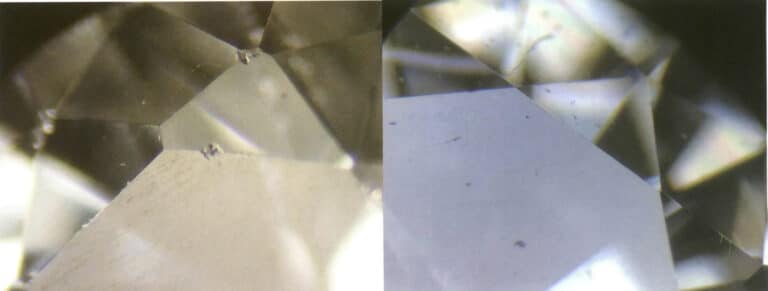

Il fenomeno per cui i minerali non si rompono in una direzione specifica dopo essere stati sollecitati, dando luogo a superfici di frattura con varie forme non uniformi e irregolari, è chiamato frattura (Figura 2-4-16). La presenza di fratture non è correlata alla naturalezza delle gemme; questo fenomeno può essere osservato nelle gemme naturali, sintetiche e artificiali. Anche la presenza di fratture non è correlata alla classificazione delle gemme; questo fenomeno può essere osservato in cristalli, aggregati, gemme organiche e solidi amorfi.

3.2 Punti chiave per l'osservazione delle fratture

Osservare la superficie di frattura del cristallo o della gemma in una determinata direzione utilizzando un tubo di luce riflettente. Se la superficie di frattura è irregolare e mostra un tremolio riflettente durante il movimento, si parla di frattura.

Le fratture possono verificarsi nelle pietre di cristallo grezze e nelle gemme con forme intatte dopo la lavorazione, soprattutto dopo la caduta o l'esposizione a forze esterne (Figura 2-4-17). Le fratture a conchiglia spesso presentano una lucentezza untuosa.

3.3 Metodi di descrizione delle fratture

Le fratture differiscono dalle superfici di scissione lisce e piatte; sono generalmente irregolari e curve. Spesso utilizziamo analogie per descrivere la morfologia delle fratture, impiegando termini comunemente usati nella vita quotidiana, come conchiglia e irregolare.

La forma comune delle fratture nei cristalli è quella a conchiglia, che può essere facilmente osservata in molte gemme in cui il clivaggio è poco sviluppato. Ad esempio, nel quarzo, nella tormalina e nel granato sintetico di ittrio e alluminio (Figure 2-4-18, 2-4-19).

4. Durezza dei cristalli

4.1 Definizione di durezza