Les secrets de l'ivoire et des autres pierres précieuses organiques : histoire, entretien et guide d'identification

Un guide complet de l'ivoire et de la corne de rhinocéros éthiques Écaille de tortue, ammolite, jais, bois pétrifié, corail de jade, calao casqué

Introduction :

Explorez le monde fascinant des pierres précieuses en ivoire grâce à notre guide complet ! Découvrez la richesse de l'histoire, l'importance culturelle et l'artisanat exquis des objets en ivoire. Découvrez comment entretenir ces trésors intemporels et bénéficiez de conseils d'experts pour distinguer l'ivoire authentique des imitations. Que vous soyez un bijoutier, un créateur ou un passionné, notre guide est votre ressource de référence pour tout ce qui concerne l'ivoire. En outre, vous découvrirez comment vous approvisionner et travailler de manière éthique avec ce matériau magnifique mais controversé. Ne manquez pas notre examen détaillé de la structure de l'ivoire, de ses propriétés optiques et de ses caractéristiques mécaniques. Tout ce que vous devez savoir sur l'ivoire est réuni en un seul endroit !

Table des matières

Section Ⅰ Ivoire

1. Histoire et culture de l'application

L'ivoire est depuis longtemps utilisé comme pierre précieuse. Des produits en ivoire ont été trouvés dans de nombreux sites et tombes de civilisations anciennes. Des produits en ivoire exquis, sculptés avec un savoir-faire complexe, étaient utilisés dans les cours antiques du monde entier.

Les figures 1-4-1 à 1-4-10 présentent des objets anciens en ivoire d'Europe et d'Afrique.

Figure 4-1-1 Artéfacts européens en ivoire du XVIe siècle (partiel)

Figure 4-1-2 Artéfacts européens en ivoire du 17e siècle (localisés) (I)

Figure 4-1-3 Artéfacts européens en ivoire du 17e siècle (localisés) (II)

Figure 4-1-4 Artéfacts européens en ivoire du 18e siècle

Figure 4-1-5 Objets en ivoire russes du 18e siècle

Figure 4-1-6 Produits en ivoire africain du XVIe siècle (partiel)

Figure 4-1-7 Produits en ivoire africain du XVIe siècle

Figure 4-1-8 Produits en ivoire africain du XIXe siècle

Figure 4-1-9 Artefacts en ivoire africain du 19e siècle (localisés) (I)

Figure 4-1-10 Objets en ivoire africain du 19e siècle (localisés) (II)

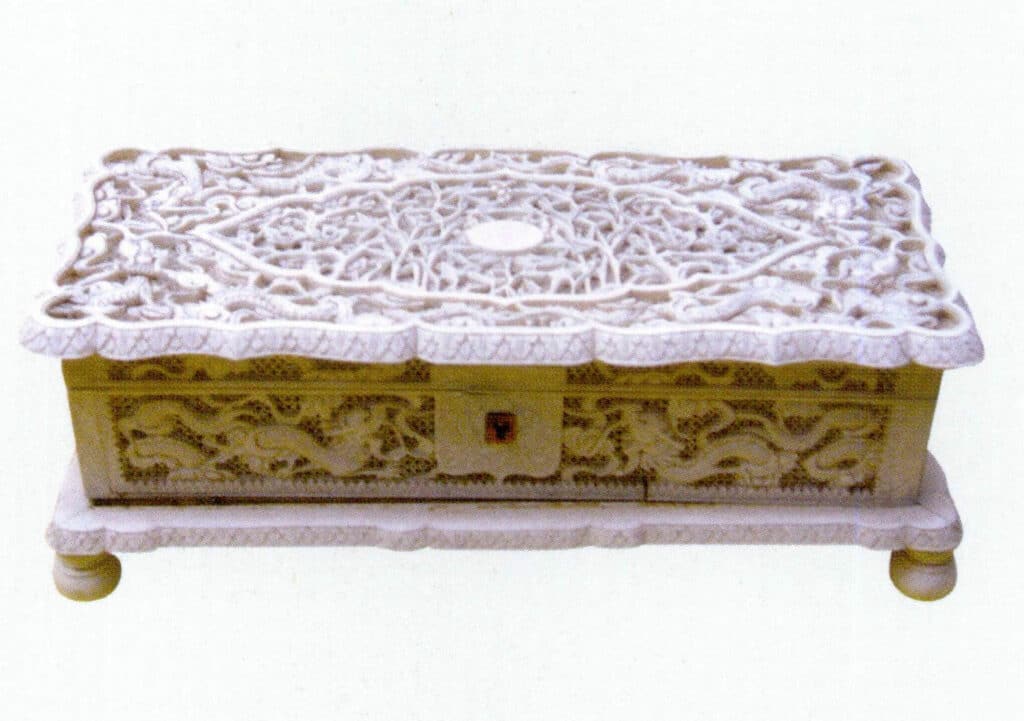

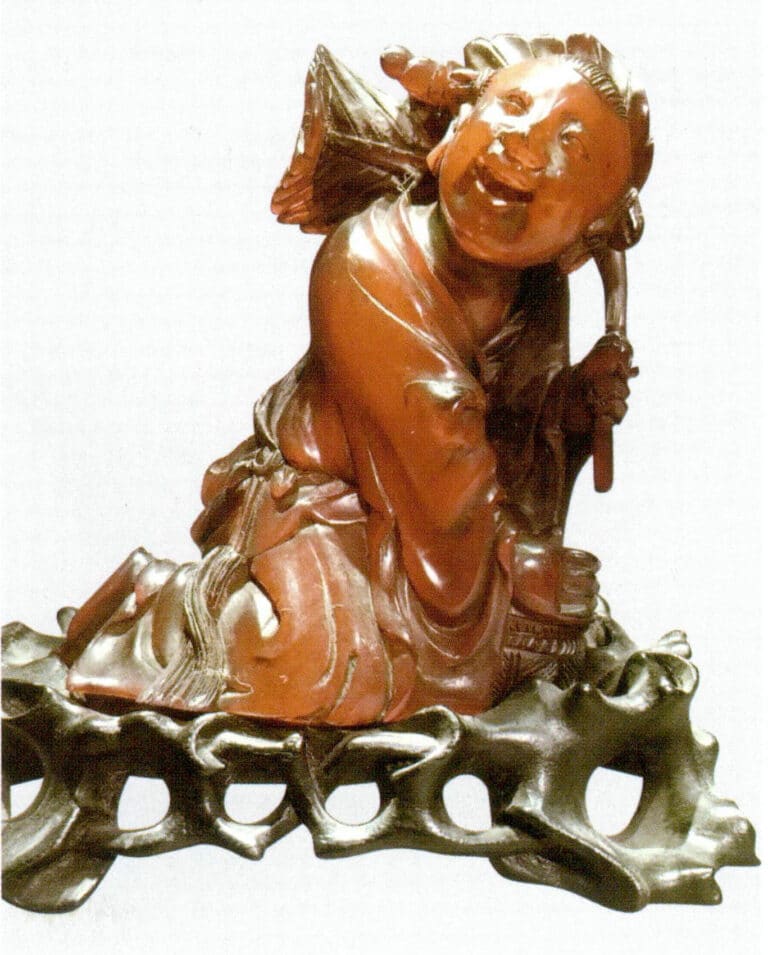

Les objets en ivoire de la Chine ancienne sont présentés dans les figures 4-1-11 à 4-1-22.

Figure 4-1-11 Objets en ivoire provenant de l'ancienne cour (I)

Figure 4-1-12 Objets en ivoire provenant de l'ancienne cour (II)

Figure 4-1-13 Objets en ivoire provenant de l'ancienne cour (III)

Figure 4-1-14 Objets en ivoire provenant de l'ancienne cour (IV)

Figure 4-1-15 Objets en ivoire provenant de l'ancienne cour (V)

Figure 4-1-16 Objets en ivoire provenant de l'ancienne cour (VI)

Figure 4-1-17 Objets en ivoire provenant de l'ancienne cour (VII)

Figure 4-1-18 Objets en ivoire provenant de l'ancienne cour(VIII)

Figure 4-1-19 Objets en ivoire provenant de l'ancienne cour (IX)

Figure 4-1-20 Objets en ivoire provenant de l'ancienne cour (X)

Figure 4-1-21 Objets en ivoire provenant de l'ancienne cour (XI)

Figure 4-1-22 Objets en ivoire provenant de l'ancienne cour (XII)

Pendant de nombreuses années, l'ivoire a été utilisé pour la décoration de pierres précieuses ou comme objet d'exposition. Cependant, de nombreux éléphants sont aujourd'hui chassés pour leur ivoire, ce qui a conduit à des restrictions et à des interdictions strictes du commerce de l'ivoire, telles que la Convention de Washington (Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction). Aujourd'hui, pour protéger les éléphants, le commerce de l'ivoire est boycotté et interdit au niveau international.

2. Les causes

L'ivoire désigne principalement les défenses des éléphants, qui sont des incisives modifiées. La longueur de l'ivoire peut être bien supérieure à 1 m, et il est en forme de croissant, avec des trous coniques s'étendant de la base vers le sommet à environ 1/3 de la longueur de la défense.

Les dents et les défenses des mammifères sont faites du même matériau. Les dents servent à la mastication, tandis que les défenses sont des dents qui dépassent des lèvres ; elles ont évolué à partir des dents et servent d'armes défensives. La structure des dents des mammifères est fondamentalement similaire. La structure des dents et des défenses est la même, composée de l'intérieur de la pulpe, de la cavité pulpaire, de la dentine et du cément ou de l'émail. De très petits canaux à l'intérieur de la dentine rayonnent de la cavité pulpaire vers le cément. Les structures des canaux dans les dents de différents animaux varient, avec des diamètres de 0,8 à 2,2 µm ; la structure tridimensionnelle des microcanaux diffère également.

3. Caractéristiques gemmologiques

3.1 Caractéristiques de base

Les caractéristiques de base de l'ivoire sont présentées dans le tableau 4-3-1.

Tableau 4-3-1 Caractéristiques de base de l'ivoire

| Principaux minéraux constitutifs | Phosphate d'antilope calcique | |

|---|---|---|

| Composition chimique | Les principaux composants sont le phosphate de calcium, le collagène et l'élastine. L'ivoire de mammouth partiellement ou totalement pétrifié, à l'exception du phosphate de calcium, du collagène et de l'élastine, peut présenter les caractéristiques suivantes | |

| État cristallin | Agrégat hétérogène cryptocristallin | |

| Structure | Structure de croissance en couches concentriques | |

| Caractéristiques optiques | Couleur | Blanc à jaune clair, jaune pâle |

| Éclat | Éclat gras à éclat de grenouille | |

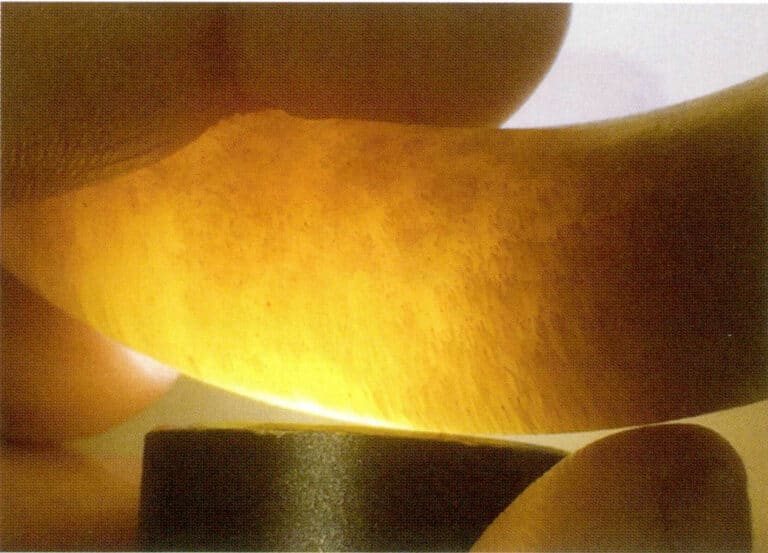

| Transparence | Translucide à opaque | |

| Lumière agricole ultraviolette | Présente une fluorescence bleu-blanc faible à forte ou une fluorescence bleu-violet sous lumière ultraviolette. | |

| Caractéristiques mécaniques | Dureté Mohs | 2 ~ 3 |

| Solidité | Haut | |

| Densité relative | 1.70 ~ 2.00 | |

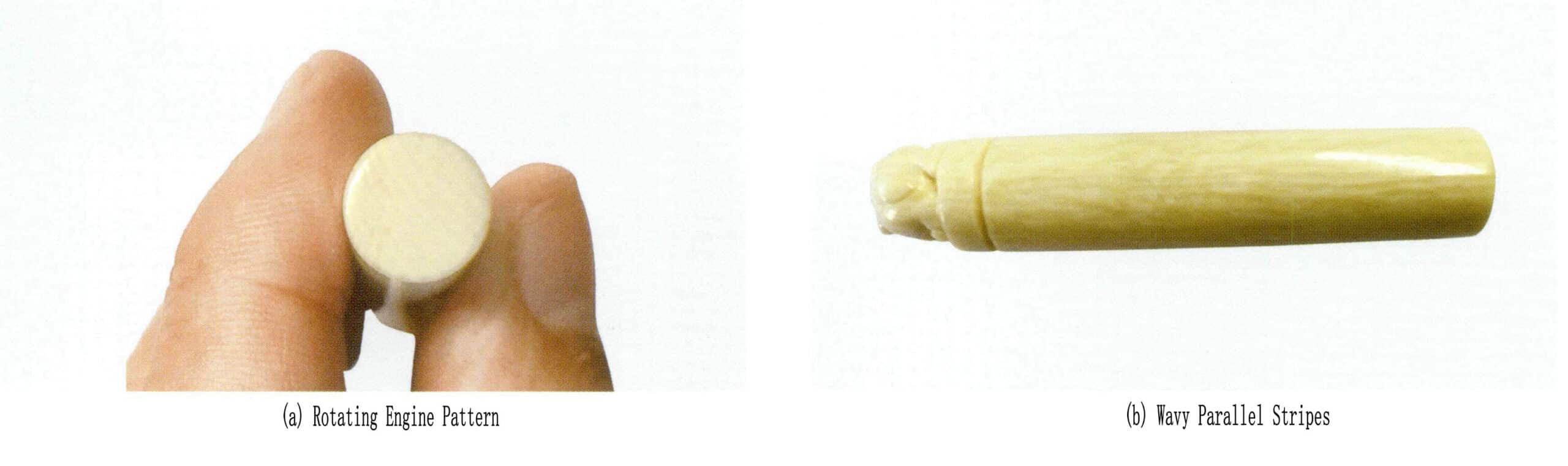

| Caractéristiques de surface | La surface longitudinale de l'ivoire présente un motif structurel ondulé et la section transversale présente un effet de texture de moteur. | |

| À facettes | Bracelets, perles, surfaces courbes, sculptures | |

3.2 Structure

La plupart des types d'ivoire sont de couleur blanche à jaune clair, semi-transparents à opaques, et d'un éclat gras à cireux. En termes de composition, l'ivoire se compose de l'émail, de la dentine, de la cavité pulpaire et de la pulpe extérieure.

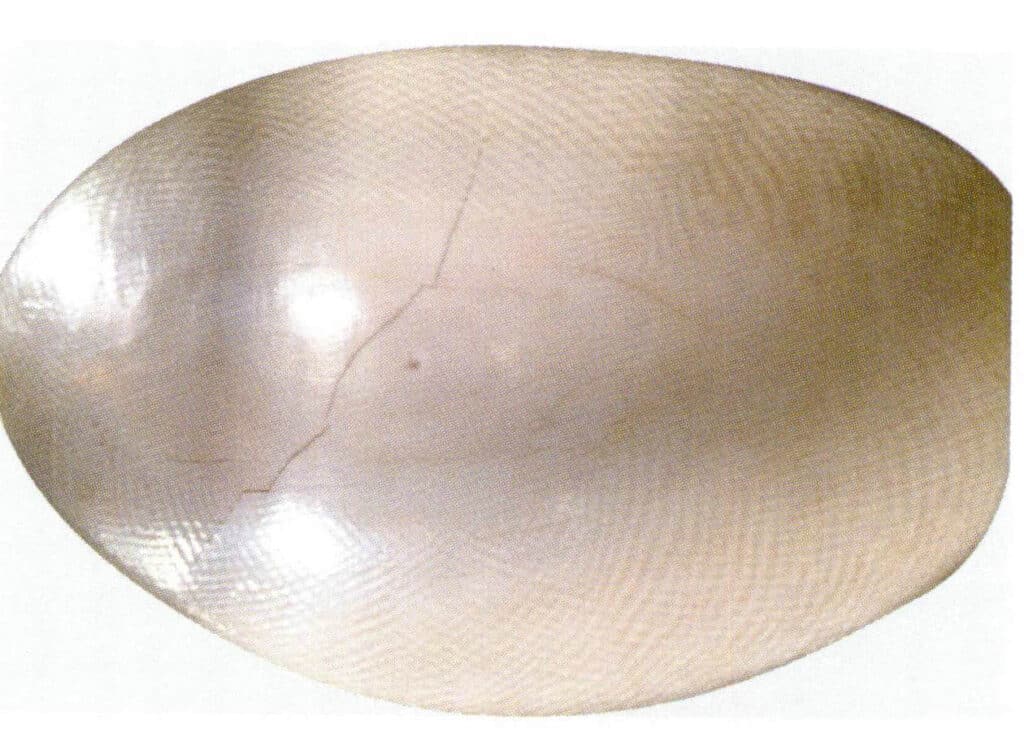

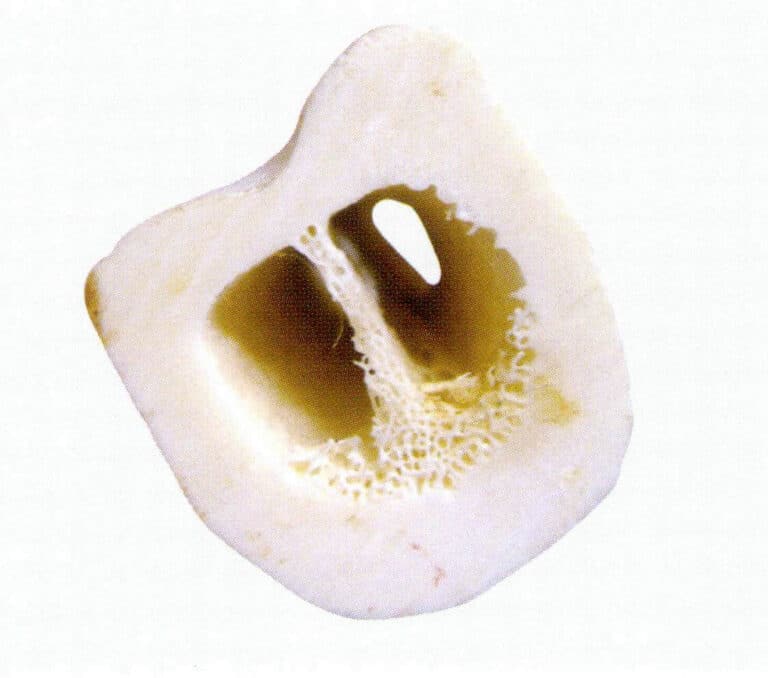

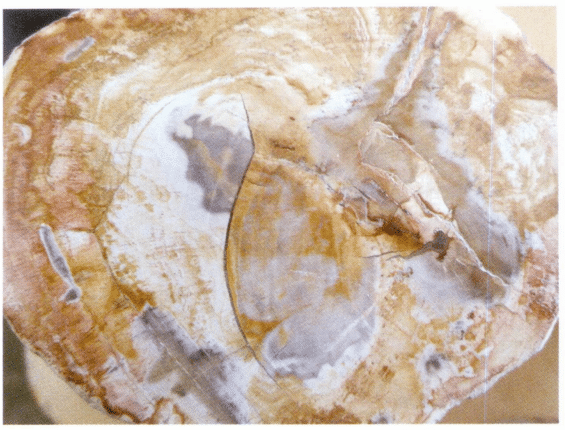

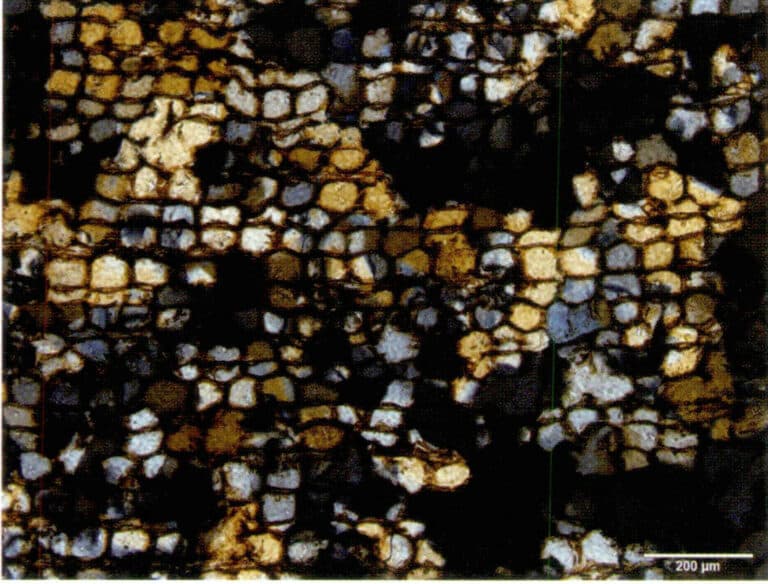

À l'œil nu et sous observation microscopique, la section transversale de l'ivoire présente une structure en couches concentriques, généralement divisée en quatre couches depuis l'extérieur : couche striée concentrique, couche réticulée grossière, couche réticulée fine et couche striée concentrique fine ou cavités (voir figures 4-3-1 et 4-3-4).

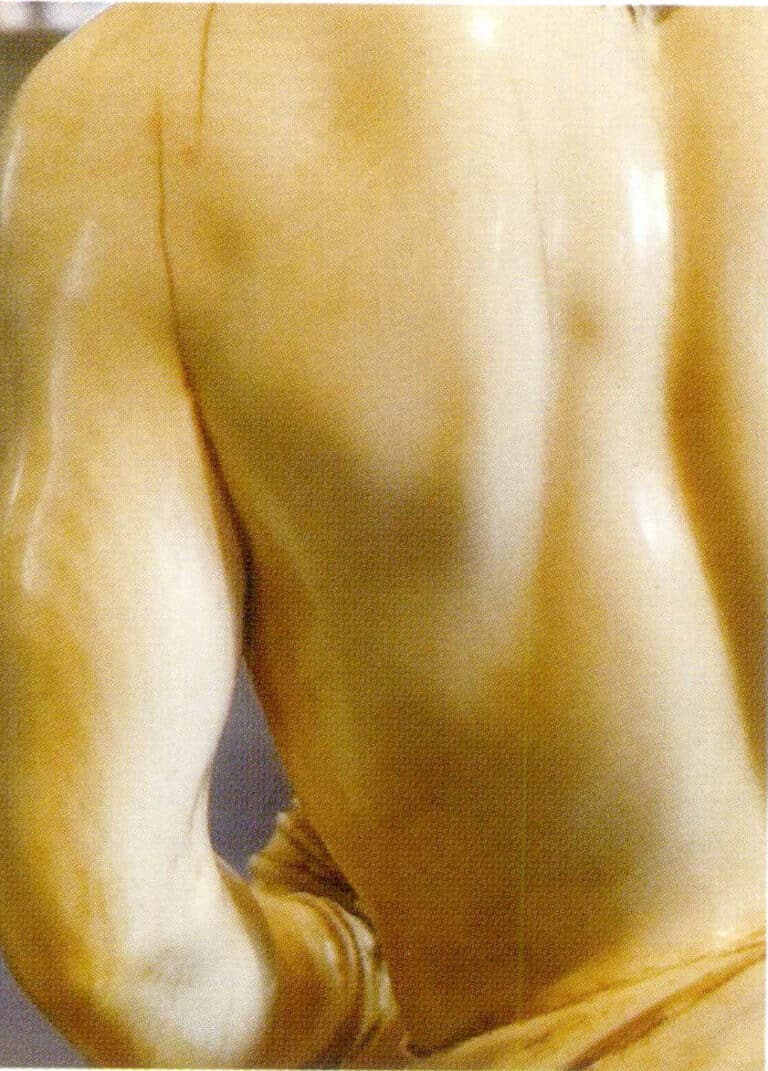

Figure 4-3-1 Structure de l'ivoire (1)

Figure 4-3-2 Structure de l'ivoire (2)

Figure 4-3-3 Structure de l'ivoire (3)

Figure 4-3-4 Structure de l'ivoire (4)

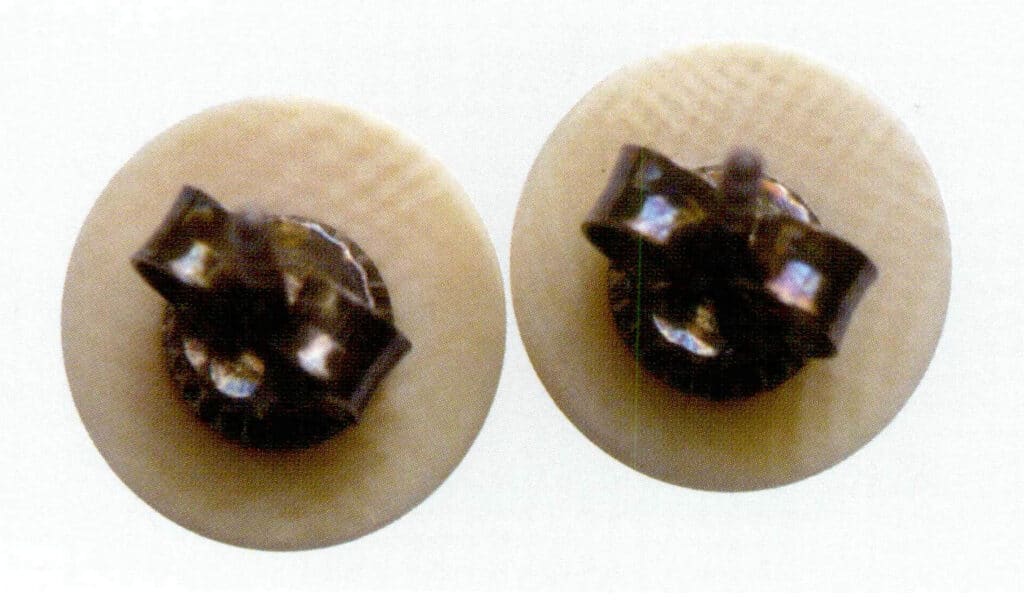

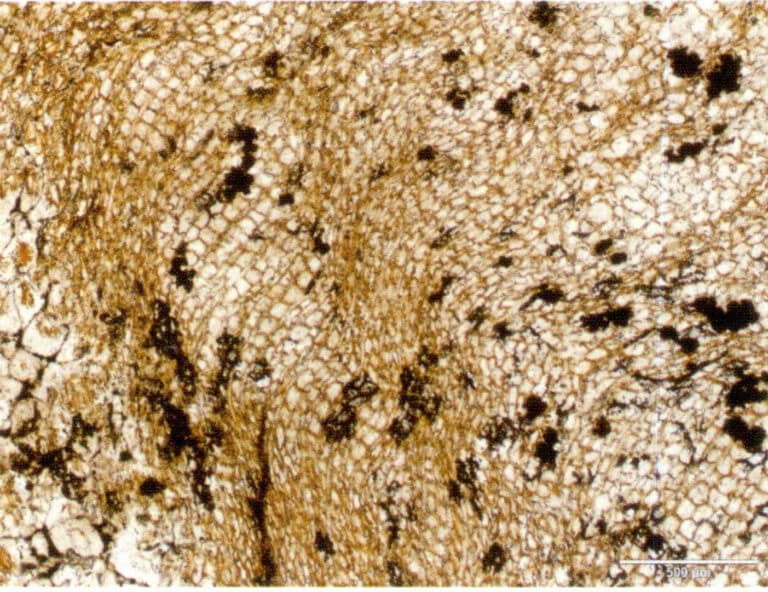

La couche interne de la dentine ivoire est constituée de nombreux tubes fins composés de protéines dures qui rayonnent vers l'extérieur à partir de la pulpe dentaire. Ces tubes forment une texture hachurée connue sous le nom de lignes de Retzius, également appelées lignes de moteur rotatif ou lignes de croissance. Ce motif structurel croisé est diagnostique pour l'identification de l'ivoire et de ses produits.

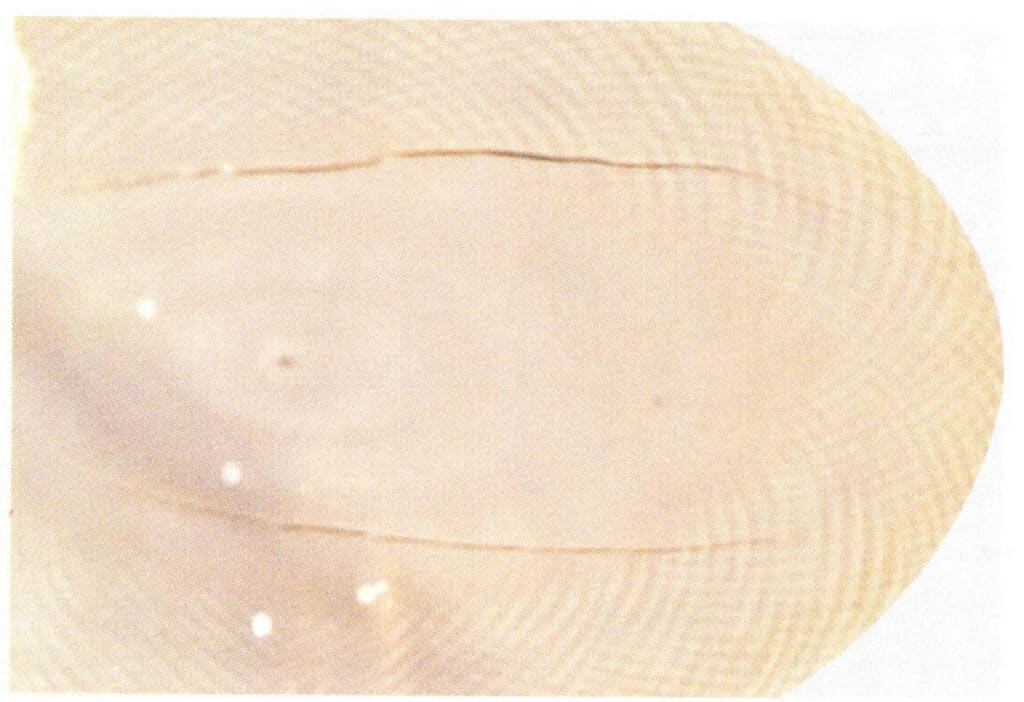

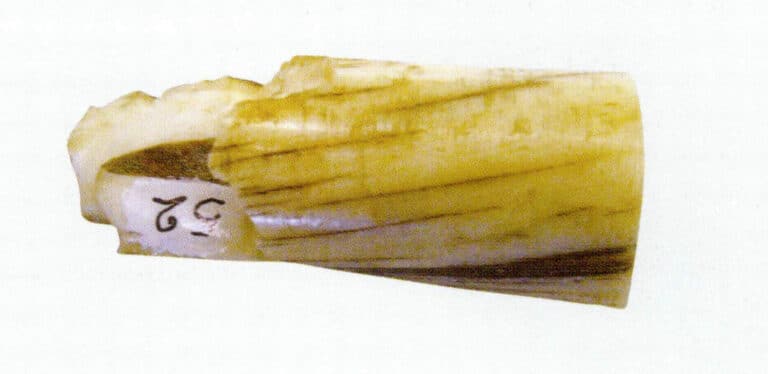

En outre, la section longitudinale de l'ivoire présente des motifs de bandes ondulées, presque parallèles, et la courbure de la longue défense peut être observée dans les grandes pièces fabriquées à partir d'une seule longue défense. Outre les lignes de Retzius, des structures en couches concentriques et des bandes parallèles ondulées peuvent également coexister dans les mêmes produits en ivoire. Les caractéristiques d'identification de l'ivoire sont présentées dans les figures 4-3-5 à 4-3-12.

Figure 4-3-5 Modèle de moteur rotatif de l'ivoire

Figure 4-3-6 Bandes parallèles ondulées sur la surface longitudinale de l'ivoire

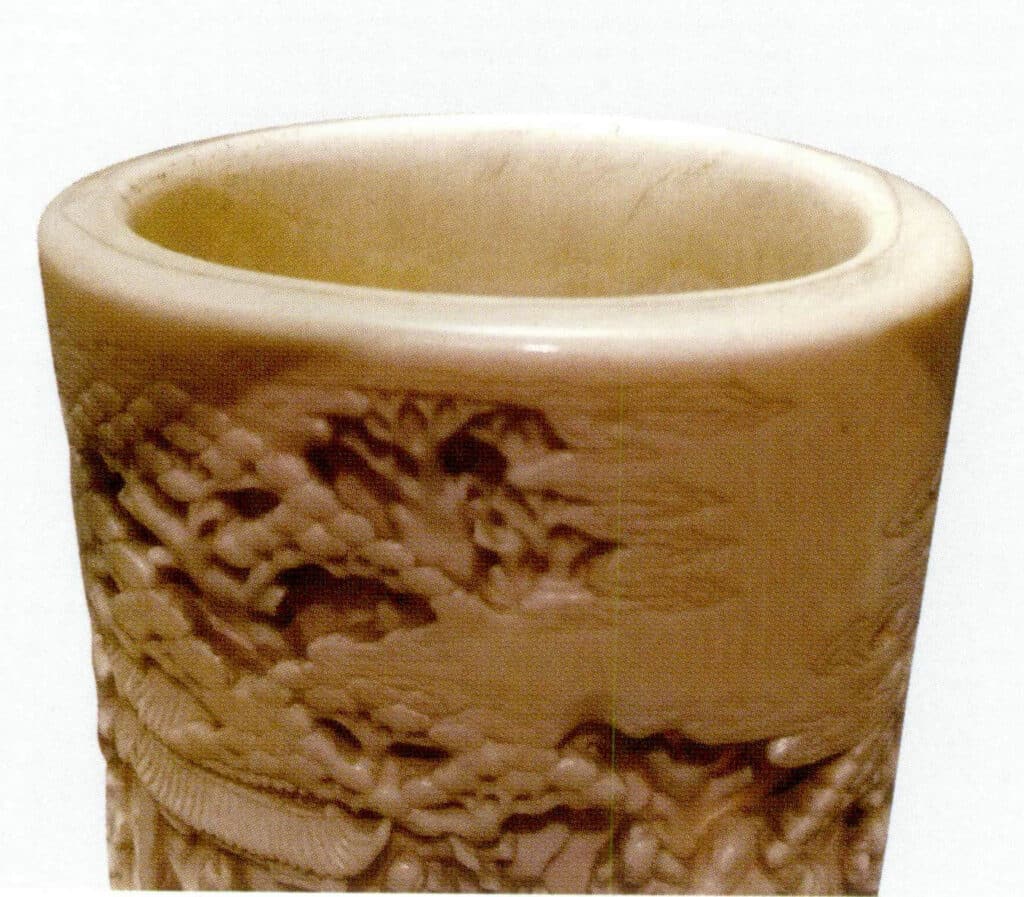

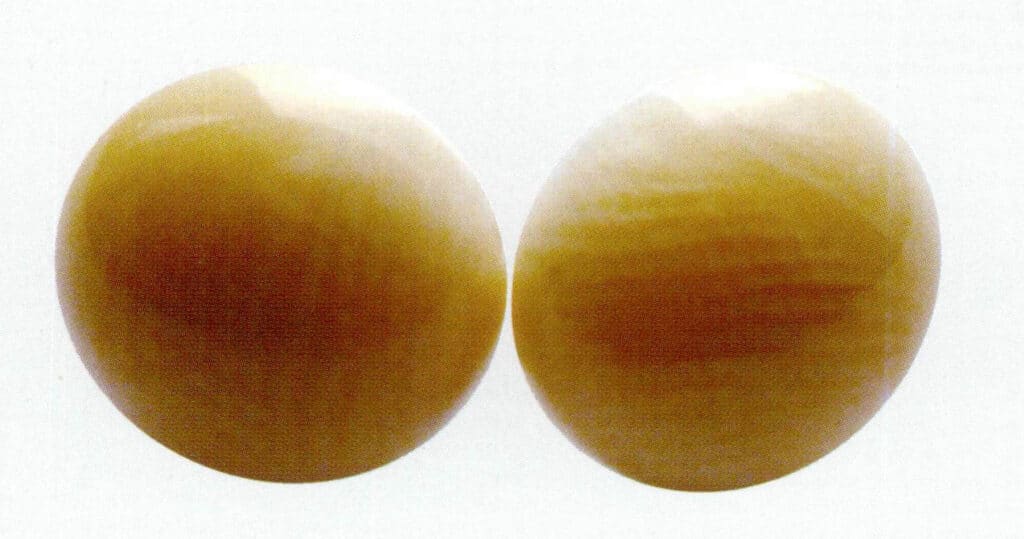

Figure 4-3-7 Produits en ivoire (1)

Figure 4-3-8 Produits en ivoire (2)

Figure 4-3-9 Grain du moteur rotatif et laminations concentriques dans l'ivoire (1)

Figure 4-3-10 Grain du moteur rotatif et laminations concentriques de l'ivoire (2)

Figure 4-3-11 Grain du moteur rotatif et parallélisme ondulatoire de l'ivoire (3)

Figure 4-3-12 Grain du moteur rotatif et parallélisme ondulé de l'ivoire (4)

4. La classification

4.1 Ivoire africain

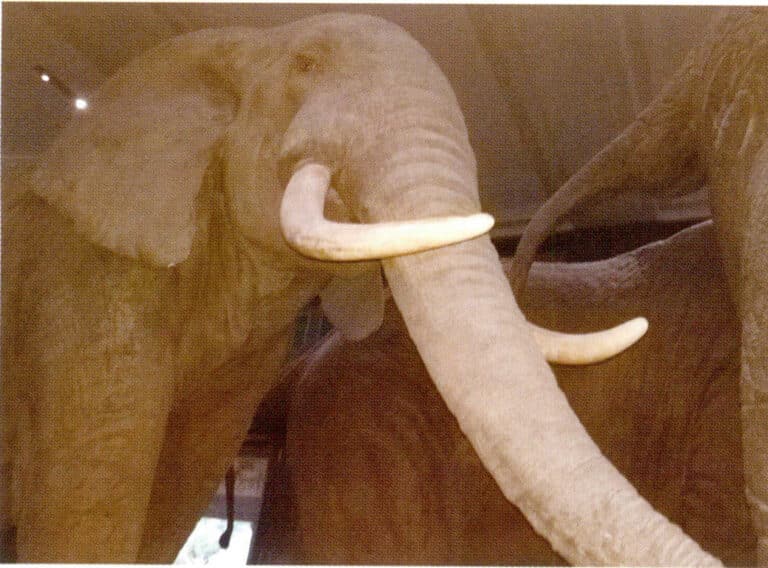

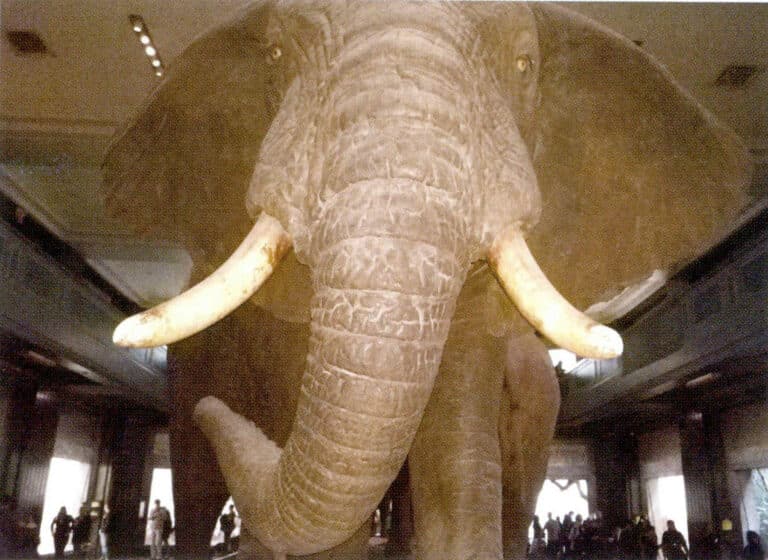

L'éléphant d'Afrique est le plus grand mammifère terrestre existant actuellement, légèrement plus grand que l'éléphant d'Asie. Il se distingue de l'éléphant d'Asie par ses oreilles, qui sont aussi grandes qu'un éventail.

L'éléphant d'Afrique est le plus grand membre vivant de la famille des éléphants. Ses défenses sont donc relativement grandes et les éléphants, mâles et femelles, ont de longues défenses. Leur qualité varie légèrement en fonction de la région d'origine.

L'angle entre les deux séries de textures pointant vers le cœur de la défense de l'éléphant d'Afrique peut être supérieur à 120°, l'angle moyen entre la couche externe et la couche interne étant de (103,6±1,35) °.

Les éléphants d'Afrique et l'ivoire sont représentés dans les figures 4-4-1 à 4-4-4.

Figure 4-4-1 Éléphant d'Afrique (1)

Figure 4-4-2 Éléphant d'Afrique (2)

Figure 4-4-3 Ivoire (3)

Figure 4-4-4 Ivoire (4)

4.2 Ivoire asiatique

L'ivoire asiatique est produit par les éléphants d'Asie en Inde, au Sri Lanka et en Asie du Sud-Est. Les éléphants d'Asie sont plus petits que les éléphants d'Afrique et les éléphants d'Asie femelles n'ont pas de défenses ; seuls les éléphants d'Asie mâles en ont. Les défenses sont généralement plus petites, les plus grandes atteignant 1,5 à 1,8 mètre. En général, il apparaît d'un blanc relativement dense, il est plus doux à traiter et a tendance à jaunir facilement.

L'angle des deux groupes de textures pointant vers le cœur de l'ivoire asiatique < 120°, avec une valeur moyenne de (91,1±0,70) °.

4.3 Ivoire de mammouth

L'ivoire de mammouth est la défense de Mammuthus primigenius . Contrairement au commerce de l'ivoire d'éléphant, qui fait l'objet d'une résistance et d'une interdiction, le commerce de l'ivoire de mammouth est considéré comme légal.

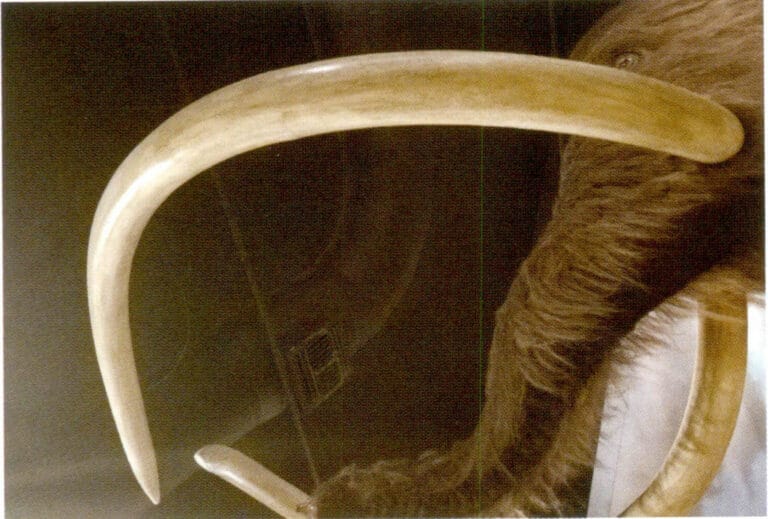

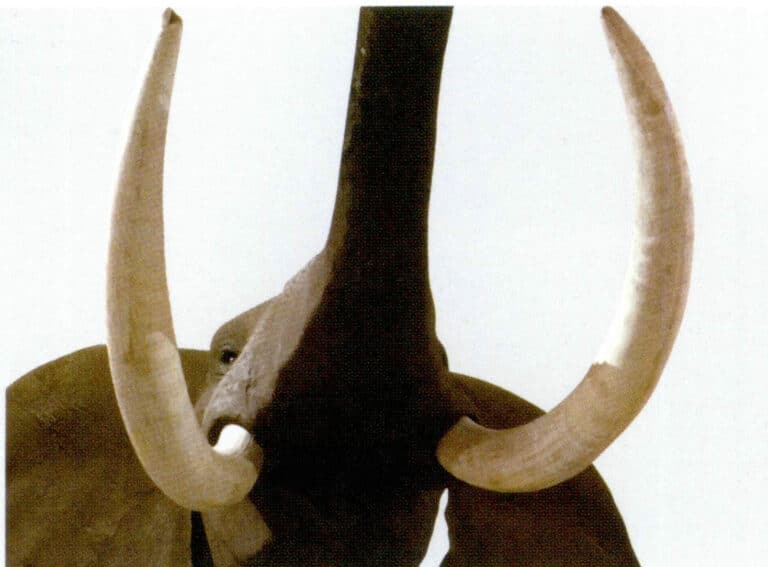

Mammuthus primigenius, également connu sous le nom de mammouth laineux, appartient à la classe des anciens mammifères vertébrés et est adapté aux climats froids, comme le montrent les figures 4-4-5 et 4-4-6. Il était autrefois l'un des plus grands éléphants du monde et l'un des plus grands mammifères à avoir jamais vécu sur terre, le mammouth des prairies pesant jusqu'à 12 tonnes, ce qui en fait l'un des grands animaux préhistoriques ayant vécu et s'étant reproduit sur terre depuis le début de la vie sur Terre. Il est apparu pour la première fois en Afrique de l'Est et du Sud il y a environ 5 millions d'années et s'est ensuite répandu sur les continents d'Eurasie et d'Amérique.

Figure 4-4-5 Mammuthus primigenius(1)

Figure 4-4-6 Mammuthus primigenius(2)

Mammuthus primigenius vivait autrefois dans les régions de toundra du nord de l'Eurasie et du nord de l'Amérique du Nord à la fin du Pléistocène. L'ivoire de mammouth qui existe aujourd'hui est principalement à l'état semi-fossilisé. Actuellement, la plupart des produits en ivoire de mammouth sur le marché proviennent des couches de pergélisol du nord de la Sibérie, et l'ivoire de mammouth a également été trouvé dans des régions telles que le nord-est de la Chine.

Seule une petite partie de l'ivoire de mammouth découvert jusqu'à présent peut être utilisée pour la sculpture, tandis que d'autres parties déjà calcifiées ou pétrifiées sont difficiles à sculpter. Les mammouths ont disparu il y a 3700 à 4000 ans et, comme ils vivaient dans des régions comme la Sibérie et l'Alaska, la plupart de leurs défenses sont conservées dans les couches de pergélisol de Sibérie et d'Alaska. Le premier se trouve principalement dans le fleuve Lena et dans d'autres bassins fluviaux se jetant dans l'océan Arctique ; le second se trouvait autrefois dans le bassin du fleuve Yukon en Alaska.

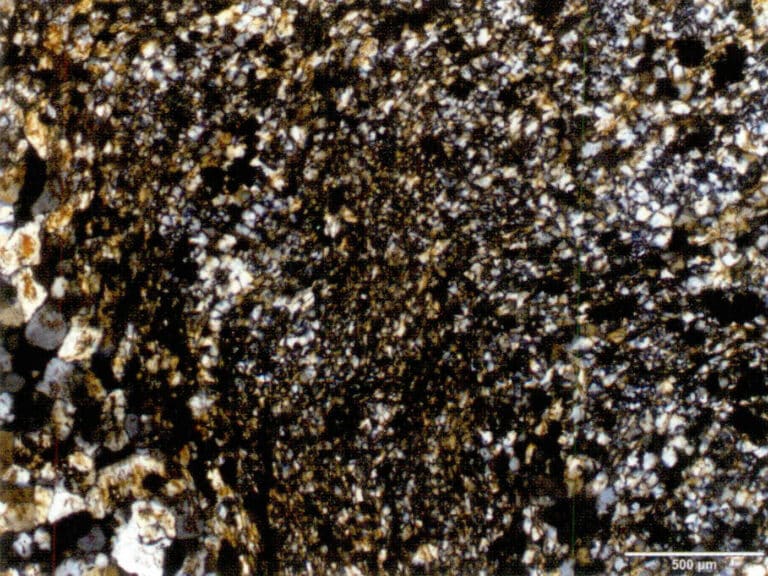

L'ivoire de mammouth présente une structure en couches concentriques, généralement divisée en quatre couches de l'extérieur vers l'intérieur : la couche concentrique, formée par l'entrelacement de faisceaux de fibres de collagène ou de corps semblables à de la soie avec de l'hydroxyapatite ; la couche réticulaire grossière (dentine), formée par une alternance de couches de fibres de collagène et d'hydroxyapatite, avec des micro-canaux de croissance se développant à un angle < 95° vers le centre de la défense, et une structure relativement lâche ; la couche réticulaire fine (couche de transition) ; et la couche concentrique fine ou la cavité (cavité pulpaire). Les caractéristiques de l'ivoire de mammouth sont présentées dans les figures 4-4-7 à 4-4-14.

Figure 4-4-7 Ivoire de mammouth

Figure 4-4-8 Structure de l'anneau concentrique de la section transversale de l'ivoire de mammouth (1)

Figure 4-4-9 Structure de l'anneau concentrique de la section transversale de l'ivoire de mammouth (2)

Figure 4-4-10 Structure annulaire concentrique de la section transversale de l'ivoire de mammouth ( 2I)

Figure 4-4-11 Couches de croissance concentriques et couches réticulées grossières et fines d'une défense de mammouth ( Une )

Figure 4-4-12 Couches concentriques de défense de mammouth et couches réticulées grossières et fines (2)

Figure 4-4-13 Couches de croissance concentriques et couches réticulées d'une défense de mammouth

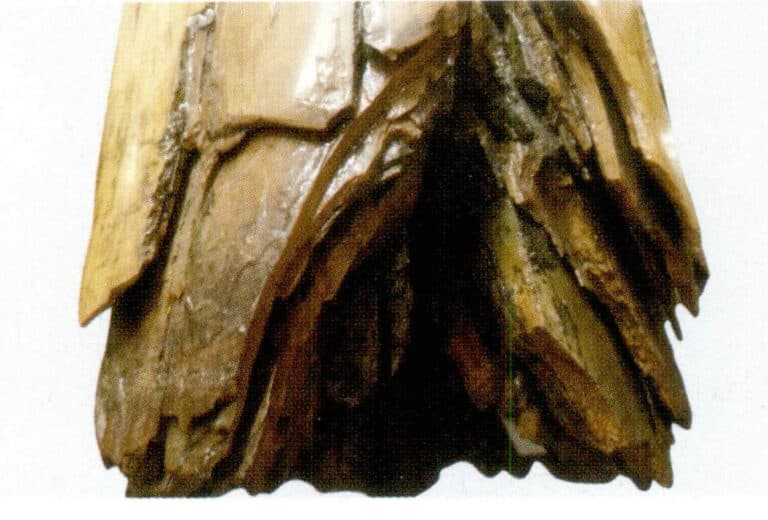

Figure 4-4-14 Structure lâche et peau extérieure d'une défense de mammouth

5. L'identification

L'identification de l'ivoire se réfère principalement à la distinction entre l'ivoire d'éléphant et l'ivoire de mammouth, l'ivoire teint et l'ivoire naturellement coloré, ainsi que l'ivoire et les imitations.

5.1 L'ivoire d'éléphant et l'ivoire de mammouth

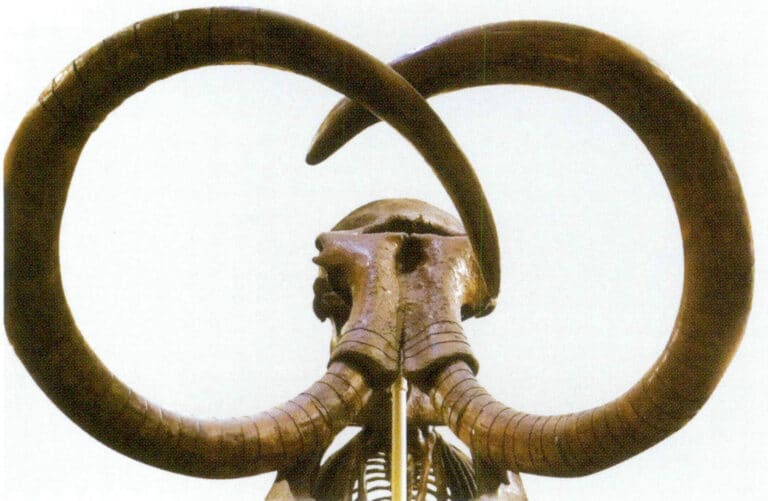

Le corps du mammouth est plus grand que celui des éléphants modernes et ses défenses sont non seulement plus longues que celles des éléphants contemporains (c'est-à-dire les éléphants d'Afrique et d'Asie), mais les deux types de défenses présentent également des différences de forme significatives : les défenses des mammouths sont incurvées en spirale, et les mammouths ont des défenses longues et incurvées en spirale. Les figures 4-5-1 et 4-5-2 montrent des fossiles d'ivoire et d'ivoire de mammouth.

Figure 4-5-1 Ivoire

Figure 4-5-2 Ivoire de mammouth fossilisé

(1) Propriétés fondamentales de la gemmologie

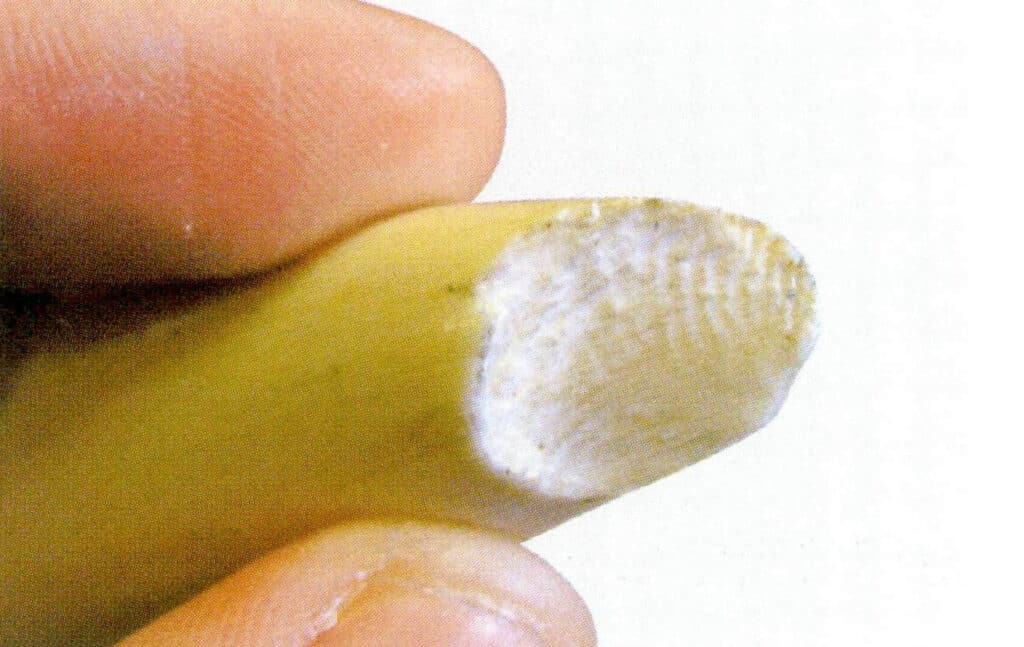

Les défenses de mammouth sont brunes et rugueuses en raison de la pétrification sous terre ; les défenses d'éléphants modernes sont en forme de croissant, avec une surface blanche laiteuse à beige et une texture fine. En raison des différences dans la forme extérieure des défenses, il est relativement facile d'identifier les défenses d'origine.

L'ivoire est composé de matériaux fibreux, étroitement liés, ce qui lui confère une texture fine et humide et une grande résistance. L'ivoire de mammouth est composé de matériaux irréguliers ressemblant à des plaques, plus faiblement liés, ce qui lui confère une texture plus sèche et une plus faible résistance.

L'ivoire fossile de mammouth de haute qualité et l'ivoire contemporain ne présentent pas de différences significatives en termes de couleur, de lustre et de texture. On estime généralement que l'angle maximal entre les deux séries de lignes pointant vers le cœur de l'ivoire est > 120° pour l'ivoire d'éléphant et < 95° pour l'ivoire de mammouth, ce qui constitue une distinction claire entre les deux. Toutefois, cette méthode est influencée par des facteurs tels que la position de l'échantillon dans l'ivoire et l'angle de coupe. L'angle des lignes de Lutz dans un même ivoire varie de la couche interne à la couche externe, l'angle de la couche externe étant généralement plus grand que celui de la couche interne ; l'angle des lignes de l'ivoire de mammouth est plus petit que celui de l'ivoire, qu'il s'agisse d'ivoire africain ou asiatique, tandis que les angles des couches externes de l'ivoire se superposent à ceux des couches interne et moyenne de l'ivoire de mammouth. Les caractéristiques gemmologiques de base de l'ivoire et de l'ivoire de mammouth sont présentées dans le tableau 4-5-1.

Tableau 4-5-1 Caractéristiques gemmologiques de base de l'ivoire et de l'ivoire de mammouth

| Caractéristiques | Ivoire | Ivoire de mammouth | |

|---|---|---|---|

| L'ère de la survie | Contemporain | Quaternaire tardif, éteint | |

| Apparence | En forme de croissant | Forme incurvée en spirale | |

| Couleur de la surface | Blanc laiteux à beige | La peau peut prendre une coloration bleue, verte, brune ou autre en raison de la présence d'ions de fer et de cuivre. | |

| Couleur interne | Blanc laiteux | Blanc brunâtre, blanc laiteux | |

| Éclat | Eclat huileux | Eclat cireux | |

| Texture | Fin et humide | Relativement sec et rugueux, avec de légères fissures ; la surface peut présenter une couche altérée. | |

| Solidité | Haut | Faible | |

| Coupe transversale de l'extérieur vers l'intérieur | Couche I (stratification concentrique grossière) | Circulaire dense ou concentrique ; épaisseur relativement faible | Circulaire concentrique ; épaisseur relativement importante |

| Couche II (lamines grossières de Lutz) | L'angle de la ligne de texture est important, jusqu'à environ 124° ; Point à L'angle moyen entre les deux groupes de texture du cœur de la dent est de' 110° ; L'angle diminue de la racine à la pointe. | The incline Angle of the two groups of textures towards the tooth center is < 95°, and the incline Angle decreases from the root to the tip of the tooth. Relatively loose structure | |

| Couche III (lamines de Schellerz) | The average Angle of the two groups of textures pointing to the tooth center is < 90°, and the linear distance is about 0.1-0.5mm | The angle of the two sets of textures pointing to the dental center < 90° | |

| Couche IV (fine stratification concentrique) | Contient une cavité (cavité pulpaire) ; Dense ou caverneuse | Contient une cavité (cavité pulpaire) ; Dense ou caverneuse | |

| Section longitudinale | Texture semblable à celle des micro-ondes avec une distribution presque parallèle et intermittente | La texture semblable à celle d'un four à micro-ondes n'est pas très évidente | |

| Lumière ultraviolette | Peut présenter un éclat blanc bleuté ou bleu violacé, faible ou fort. | Souvent paresseux | |

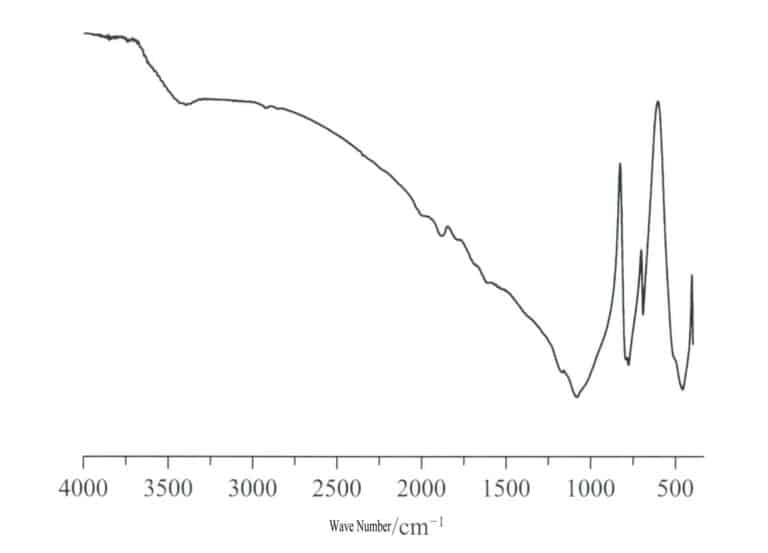

(2) Caractéristiques spectrales infrarouges

Les principaux composants de l'ivoire et de l'ivoire de mammouth sont les mêmes, principalement l'hydroxyapatite et le collagène, et leurs bandes de vibration spectrales infrarouges sont les mêmes. L'analyse spectrale infrarouge présente certaines limites dans l'identification de l'ivoire et de l'ivoire de mammouth.

Les principaux pics d'absorption de l'ivoire et de l'ivoire de mammouth se situent entre 1000 et 3500 cm-1 . La vibration de flexion dans le plan de N-H et la vibration d'étirement de C-N dans la bande composite infrarouge sont situées près de 1240 cm-1 (bande de l'amide III) ; la vibration de flexion dans le plan de N -H dans l'amide et la vibration d'étirement de C-N (bande de l'amide II) dans la bande de vibration infrarouge sont situées près de 1560 cm-1 ; la vibration d'étirement de C-O (bande de l'amide I) dans l'infrarouge est située près de 1660 cm-1 ; la bande de vibration d'étirement antisymétrique [PO4] 3- de l'hydroxyphosphate de calcium est située à 1120-1030 cm-1. Les vibrations des groupes amino et hydroxyle du collagène sont situées à 3400 cm-1.

L'ivoire de mammouth est fortement pétrifié et l'intensité des bandes de vibration correspondant au collagène diminue. Le processus de pétrification peut facilement détruire les liaisons amides dans le collagène de l'ivoire de mammouth enfoui. Au fur et à mesure que le processus de pétrification s'intensifie, l'intensité des bandes d'absorption IR caractéristiques du collagène dans l'ivoire de mammouth diminue ou disparaît. Dans la section transversale allant de la couche externe au centre de la dent, l'intensité des bandes d'absorption causées par la vibration d'étirement C-O (bande amide I), la vibration d'étirement C-H (bande amide II) et la vibration d'étirement C-N avec la vibration de flexion dans le plan de N-H (bande amide III) diminue. Voir le tableau 4-5-2.

Tableau 4-5-2 Spectres infrarouges de l'ivoire et de l'ivoire de mammouth

| Bande spectrale de vibration caractéristique /cm-1 | Mode vibration |

|---|---|

| 1660 | Vibration d'étirement C-O (bande de l'amide I) |

| 1560 | vibration d'étirement C-H et vibration de flexion N-H dans le plan (bande de l'amide II) |

| 1240 | vibration d'étirement C-N et vibration de flexion N-H dans le plan (bande de l'amide III) |

| 1456 | Vibration de flexion C-H |

| 1030 ~ 1120 | [PO4]3- vibration d'étirement antisymétrique |

(3) Caractéristiques spectrales de la fluorescence

Les différences de conformation et les changements subtils des acides aminés dans le collagène, tels que la fraction de masse des acides aminés ou les différences dans leurs micro-environnements (c'est-à-dire d'autres groupes organiques, inorganiques ou des ions autour des résidus d'acides aminés), se reflètent dans le spectre de fluorescence. En d'autres termes, les différentes structures des chaînes peptidiques (les différences dans les séquences d'acides aminés) se reflètent également dans le spectre de fluorescence ; lorsque les séquences d'acides aminés des chaînes peptidiques sont identiques, les propriétés sont également affectées par les différents microenvironnements de leurs résidus, qui sont représentés de la même manière dans le spectre de fluorescence.

En raison de la fossilisation, le tryptophane et la tyrosine de l'ivoire de mammouth subissent certains changements, qui sont significativement différents de ceux de l'ivoire en termes de fraction de masse et de microenvironnement. Les effets de la fossilisation ont endommagé les composants du collagène dans l'ivoire de mammouth. Le collagène est un composant organique important de l'ivoire et des défenses de mammouth. Il se compose de trois chaînes polypeptidiques, chacune ayant sa propre séquence d'acides aminés. Les acides aminés des protéines qui peuvent émettre une fluorescence sous l'effet de la lumière d'excitation sont le tryptophane, la tyrosine et la phénylalanine. En raison des différences entre les chromophores de leurs chaînes latérales, les spectres d'excitation et d'émission de la fluorescence diffèrent également.

Dans l'ivoire de mammouth, les fractions de masse de la tyrosine et du tryptophane dans les acides aminés sont réduites par rapport à l'ivoire en raison de la fossilisation. Le pic de lumière de l'ivoire est de 307 nm, et le pic de fluorescence du mammouth est de 315 nm, et l'intensité de fluorescence de l'ivoire est élevée.

5.2 Optimisation du traitement

Le blanchiment et le cirage de l'ivoire relèvent de l'optimisation et ne sont pas facilement détectables.

On trouve parfois des produits en ivoire teint, dont les couleurs sont concentrées le long des motifs structurels ou présentent des taches de couleur. Voir les figures 4-5-3 et 4-5-4.

Figure 4-5-3 Ivoire teint et coloré naturel

Illustration 4-5-4 Ivoire teinté

5.3 Les imitations

Les imitations courantes de l'ivoire sont les défenses d'autres mammifères, les os, l'ivoire végétal et le plastique.

Les défenses sont des dents très solides, à croissance continue, qui se développent à partir des os de la mâchoire supérieure ou inférieure de certains mammifères. Ces dents dépassent largement les mâchoires de ces animaux. Certains animaux ont des défenses qui sont des incisives, tandis que d'autres ont des canines. L'ivoire est l'un de ces animaux, et les dents d'autres animaux peuvent donc facilement ressembler à l'ivoire. Cependant, les structures des canaux dans les dents des différents animaux varient et la structure tridimensionnelle des microtubules est également différente. En outre, il existe des différences significatives dans la taille des dents.

Les imitations ne possèdent pas les motifs moteurs en spirale uniques de l'ivoire, qui sont essentiels pour distinguer l'ivoire de ses imitations. Les caractéristiques des principales limitations de l'ivoire sont présentées dans le tableau 4-5-3.

Tableau 4-5-3 Caractéristiques des principales limitations de l'ivoire

| Principales imitations | Caractéristiques |

|---|---|

| Défenses d'autres animaux | Structure en couches concentriques ; le centre présente souvent des trous ou des cavités ; la dentine est relativement rugueuse. |

| Os | Très similaire aux dents en termes d'apparence et de propriétés physiques ; contient de nombreux petits tubes, ressemblant à de petits trous en coupe transversale et à des lignes en coupe longitudinale. |

| Ivoire végétal | La section transversale présente des lignes concentriques floues, tandis que la section longitudinale présente des motifs de lignes parallèles ; observée sous une lumière transmise ou réfléchie, elle présente un motif en pointillés ou en trous. |

| Plastique | Peut présenter des motifs de bandes ondulées presque parallèles ; l'aspect des bandes est régulier ; il n'y a pas de motifs d'"avertissement rotatif". |

(1) Défense de narval

Le narval, également connu sous le nom de baleine des glaces, baleine à une corne ou baleine à cornes, se caractérise par sa longue défense qui pousse à partir de la mâchoire supérieure et qui peut atteindre jusqu'à 2 mètres, ce qui explique qu'on l'identifie à tort à une corne. Une défense peut émerger du côté gauche de la mâchoire supérieure des narvals mâles, dépassant de la bouche comme une longue tige. Un très petit nombre de narvals mâles peuvent avoir deux défenses. Les défenses de la plupart des narvals femelles sont généralement cachées dans la mâchoire supérieure et ne sortent pas de la bouche.

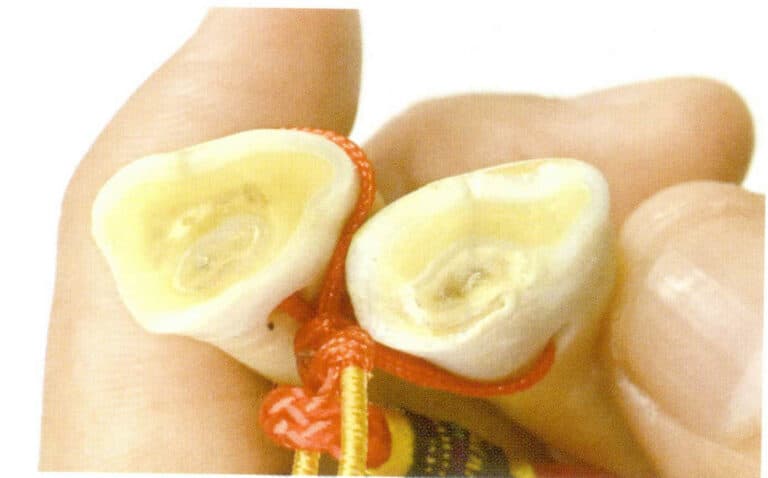

Les longues défenses du narval sont remplies de pulpe et de nerfs, comme les dents humaines. Les narvals peuvent être assez grands ; leurs défenses sont incurvées ; elles n'ont pas de couche externe d'émail et ont une texture plus rugueuse ; l'intérieur de la défense est creux ; les coupes transversales montrent une grande cavité centrale entourée de lignes de croissance concentriques, avec une couche rugueuse de dentine présentant des rainures en spirale sur la partie la plus externe. Voir la figure 4-5-5 pour les défenses de narval.

(2) Ivoire de baleine

Les dents du cachalot sont des dents de baleine. La mâchoire inférieure comporte 20 à 26 paires de grandes dents coniques, tandis que la mâchoire supérieure comporte des dents plus petites, enfouies dans les gencives ou n'ayant que des alvéoles.

L'ivoire de la baleine peut atteindre 15 cm et a une texture rugueuse.

(3) Défense de morse

Odobenus rosmarus vit principalement dans l'Arctique ou dans les mers tempérées proches de l'Arctique. Les morses ont un corps large et les mâles et les femelles ont deux longues défenses qui s'étendent vers le bas à partir de la commissure des lèvres et qui grandissent continuellement tout au long de leur vie. La figure 4-5-6 montre une paire de défenses pesant environ 4 kg et mesurant 90 cm de long.

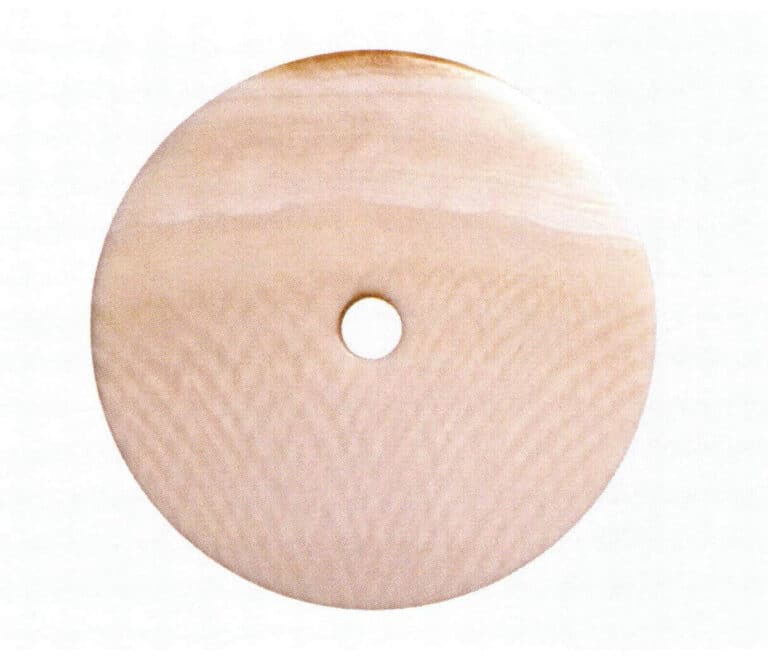

Les défenses des morses mesurent généralement de 25 à 38 cm, mais peuvent aussi être plus longues ; elles ont une section transversale ovale ; il y a un trou au centre, composé d'un matériau grossier, en forme de bulle ou sphérique. Les produits en ivoire de morse sont présentés dans la figure 4-5-7.

Figure 4-5-6 Morses

Figure 4-5-7 Défense de morse

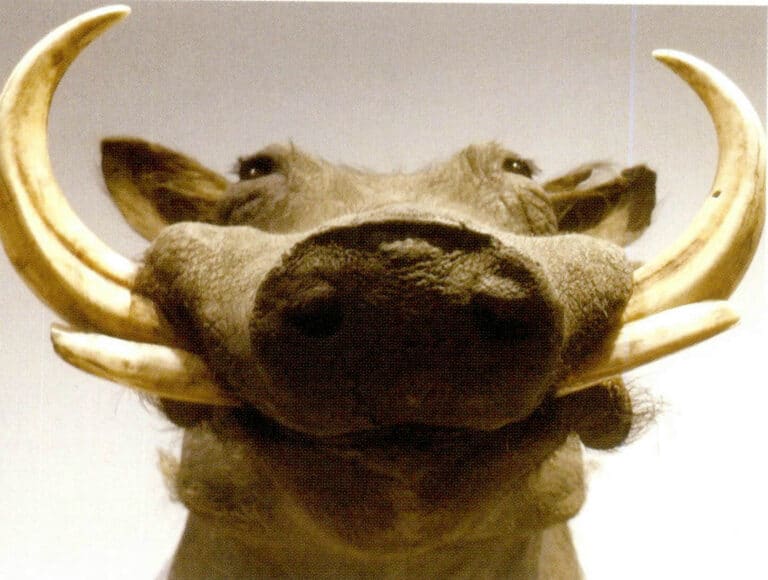

(4) Dents de sanglier

Les sangliers mâles ont des dents pointues et développées, avec les canines supérieures exposées et tournées vers le haut.

La section transversale des dents d'un sanglier peut être presque triangulaire, avec des tailles plus petites et une section transversale constituée d'anneaux concentriques. Voir figures 4-5-8 à 4-5-15

Figure 4-5-8 Sanglier

Figure 4-5-9 Sanglier 2

Figure 4-5-10 Sanglier 3

Figure 4-5-11 Crâne et dents du sanglier

Figure 4-5-12 Dent de sanglier (1)

Figure 4-5-13 Dent de sanglier (2)

Figure 4-5-14 Dent de sanglier ( 2I)

Figure 4-5-15 Coupe transversale d'une dent de sanglier

(5) Dents d'hippopotame

Les incisives et les canines de l'hippopotame (Hippopotamus amphibius) ressemblent à des défenses et constituent sa principale arme d'attaque. Les incisives inférieures peuvent s'étendre parallèlement vers l'avant comme une pelle, atteignant une longueur de 60 à 70 cm, et les canines peuvent également atteindre une longueur d'environ 75 cm.

Les dents d'hippopotame peuvent avoir une section circulaire, carrée ou triangulaire. Elles sont recouvertes d'une épaisse couche d'émail et, à l'exception des dents d'hippopotame à section triangulaire, qui présentent de petits trous, les autres sont pleines, sans trous ni noyau de croissance central.

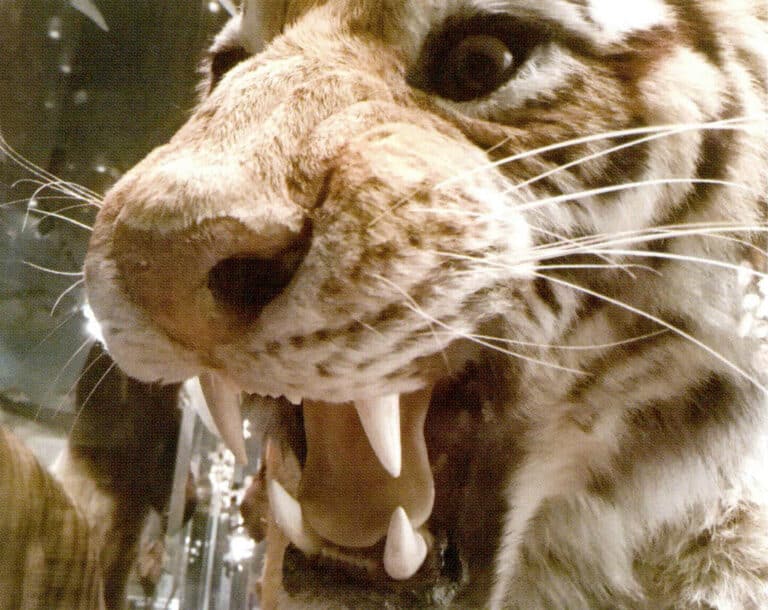

(6) Autres dents d'animaux

Les dents d'autres animaux, telles que les dents de tigre, de loup, d'ours, etc., sont similaires à l'ivoire en termes de propriétés physiques, mais diffèrent considérablement en termes de taille et de structure transversale.

Figure 4-5-16 Dent de tigre

Figure 4-5-17 Dent de loup

(7) Os

L'os est similaire à l'ivoire en termes d'apparence et de propriétés physiques, mais il existe des différences structurelles. Les os sont constitués de nombreux tubes fins, qui apparaissent sous forme de petits points dans les coupes transversales et de lignes dans les coupes longitudinales.

Si l'os est ciré ou huilé, sa structure peut être facilement observée au fond et sur les côtés de la pièce polie. Les figures 4-5-18 et 4-5-19 montrent des os et des produits à base d'os.

Figure 4-5-18 Os

Figure 4-5-18 Coupe transversale d'un os

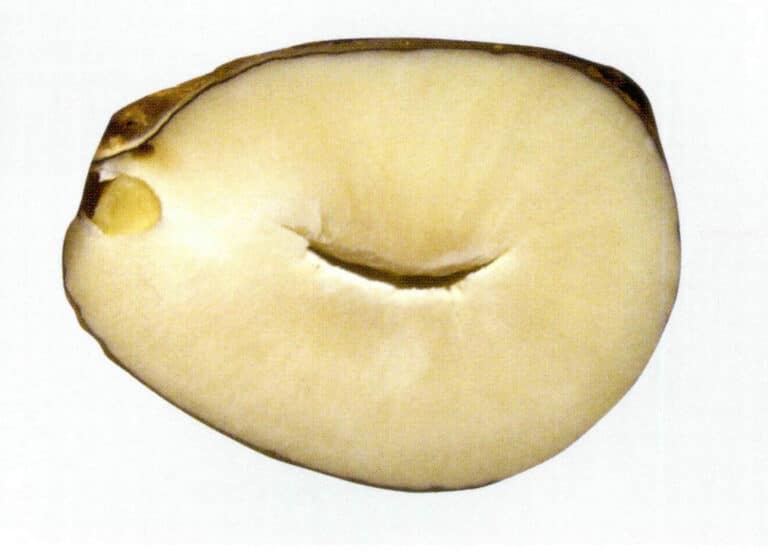

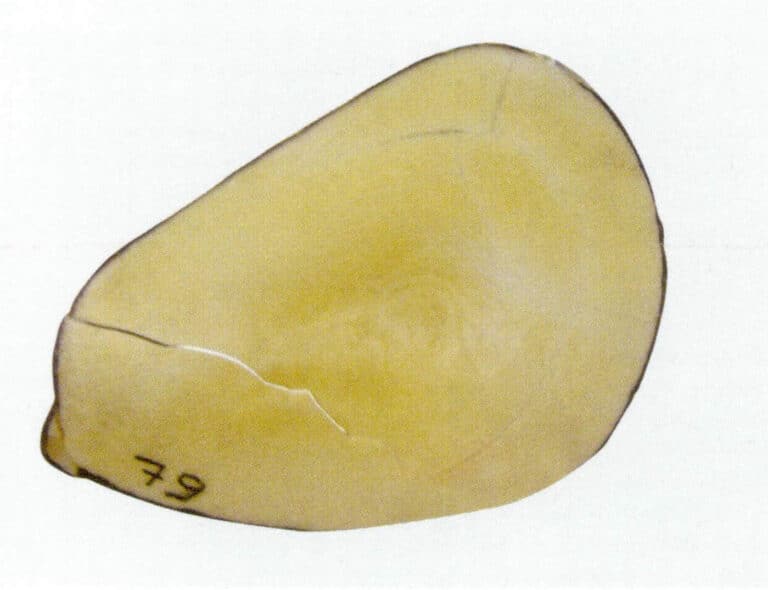

(8) Ivoire végétal

L'ivoire végétal désigne les noix de certains palmiers. L'arbre fruitier à ivoire ressemble au cocotier et son endosperme à la chair de coco. L'endosperme apparaît d'abord sous forme liquide et durcit à mesure qu'il mûrit, présentant des caractéristiques similaires à celles de l'ivoire animal, avec des motifs annuels en forme d'anneaux. Sa texture, sa dureté et sa couleur sont similaires à l'ivoire. C'est pourquoi on l'appelle "ivoire végétal" ou "fruit d'ivoire".

L'arbre à fruits d'ivoire pousse très lentement, il lui faut environ 15 ans pour porter des fruits enveloppés de fibres et huit ans pour arriver à maturité. Lorsque les fruits sont complètement mûrs et tombent naturellement au sol, ils sont récoltés par les populations locales. Les fruits doivent être séchés au soleil dans les zones tropicales.

Le fruit doit être exposé au soleil pendant trois à quatre mois pour atteindre sa pleine maturité et se transformer en une substance blanche et dure semblable à de l'ivoire. Après avoir été débarrassé de sa coquille extérieure dure, le fruit d'ivoire complètement séché peut être utilisé comme matériau de sculpture, transformé en petits produits industriels exquis d'usage quotidien ou sculpté dans divers objets d'artisanat.

Dès le XIXe siècle, des marchands allemands ont découvert l'ivoire végétal en Amérique du Sud et l'ont introduit sur le marché européen, principalement pour la fabrication d'objets décoratifs sur les vêtements. Plus tard, il a également été transformé en boutons pour la mode haut de gamme.

La taille du fruit de l'ivoire végétal est de 2-3 cm, pouvant atteindre 5 cm, de sorte que les produits fabriqués à partir de l'ivoire végétal sont généralement petits ; ils peuvent présenter des rayures parallèles en forme d'anneau ; la texture est fine et uniforme. L'ivoire végétal est représenté aux figures 4-5-20 à 4-5-23.

Figure 4-5-20 Fruit de l'ivoire végétal

Figure 4-5-21 Tranches d'ivoire végétal

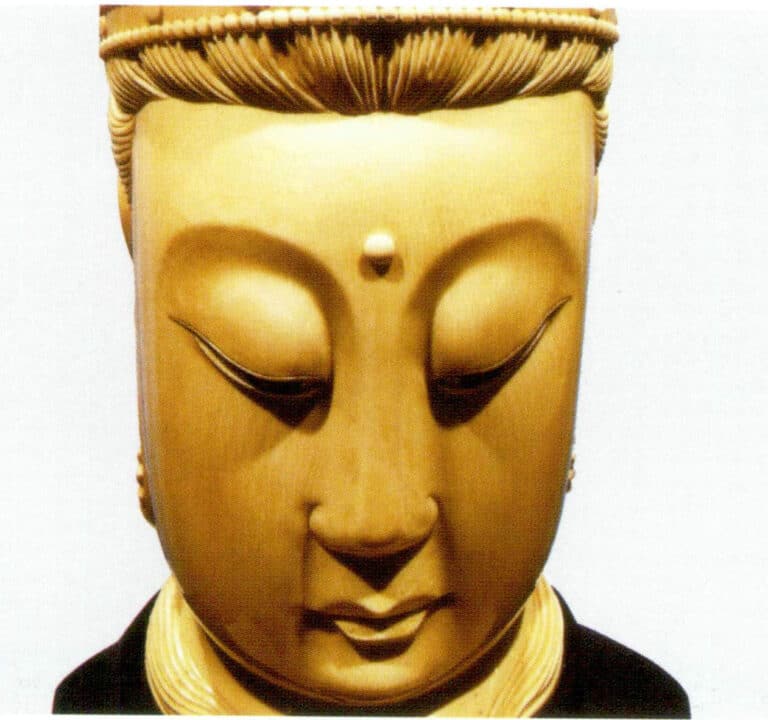

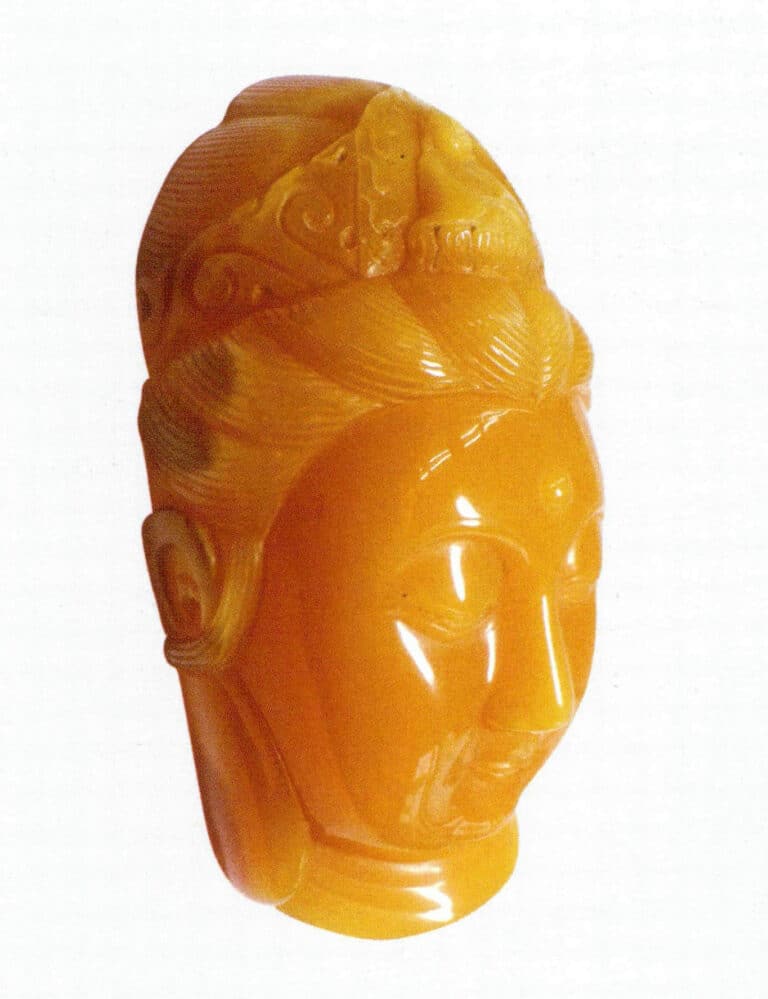

Figure 4-5-22 Sculptures en ivoire végétal

Figure 4-5-23 Bandes d'ivoire végétal

(9) Plastique

Le plastique le plus couramment utilisé est le celluloïd, qui peut être fabriqué en couches pour imiter l'effet de rayures que l'on observe sur la section transversale de l'ivoire. Ses rayures ont un aspect plus régulier, sans le style "moteur rotatif".

6. L'entretien

Exposé à la lumière du soleil ou laissé à l'air libre pendant une longue période, l'ivoire peut se fissurer ; l'érosion due à la sueur et à d'autres facteurs peut faire jaunir l'ivoire.

Les méthodes d'entretien spécifiques aux produits en ivoire sont les mêmes que pour les perles et les coraux.

Section II Autres pierres précieuses organiques

1. Calao casqué

Le calao casqué ou Rhinoplax vigil est utilisé comme pierre précieuse. Il s'agit d'une protubérance kératinique en forme de casque située sur le front du calao. Contrairement aux crânes creux de la plupart des oiseaux, qui ne peuvent être sculptés, le casque du calao casqué est solide, rouge à l'extérieur et jaune à l'intérieur, avec une texture fine facile à sculpter, ce qui permet de le transformer en divers objets artisanaux tels que des ornements, des chaînes de perles et des pendentifs.

1.1 Historique et culture de l'application

Le calao casqué appartient à l'ordre des moines bouddhistes (Coraciforme), à la famille des calaos (Bucerotidae) et au genre du calao casqué ; en 1988, des chercheurs ont suggéré de le classer dans la famille des calaos (Buceros), le calao casqué étant également connu sous le nom de Buceros viqi.

Les calaos casqués sont les plus grands de toutes les espèces de calaos, avec une longueur de corps de 110-120 cm, un poids pouvant atteindre 3,1 kg pour les mâles et 2,6-2,8 kg pour les femelles. Les plumes de la tête, du cou, du dos, des ailes, de la poitrine et de la partie supérieure du ventre sont brun foncé, avec des reflets métalliques ; le bord des ailes et les plumes de la queue sont blancs, avec de larges bandes noires ; la partie inférieure du ventre est blanche.

Les calaos casqués vivent généralement en paires ou en petites bandes, et nichent dans les cavités des arbres comme la plupart des calaos. Il habite principalement les basses montagnes et les contreforts des forêts sempervirentes à feuilles larges situées à moins de 1500 mètres au-dessus du niveau de la mer, et préfère généralement vivre sur de grands arbres (comme ceux des forêts tropicales denses) dans les profondeurs des forêts denses. Il se nourrit principalement de fruits et de graines de figues et d'autres plantes, mais aussi d'escargots, de vers, d'insectes, de rongeurs et de serpents. Son habitat se trouve principalement dans le sud de la Birmanie, le sud de la Thaïlande, la péninsule malaise, l'Indonésie, etc. Avant les années 1950, le calao casqué était également présent à Singapour, mais il a aujourd'hui disparu !

Ces derniers temps, en raison de la menace des incendies de forêt et du développement de l'agriculture, de l'industrie et de la sylviculture au niveau régional, la végétation forestière dont il dépend s'amenuise. Comme la tête et l'armure du calao casqué peuvent être utilisées pour l'artisanat et la sculpture, que les plumes peuvent être transformées en décorations et que les oiseaux adultes peuvent être gardés comme animaux de compagnie, le calao casqué a été victime d'un large éventail de chasses et le nombre de ses populations diminue rapidement. Actuellement, le calao casqué est extrêmement menacé, la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature le classe parmi les espèces quasi menacées, la convention de Washington (également connue sous le nom de Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction CITES) l'annexe [de la liste, interdisant son commerce international. La Chine est devenue membre de la Convention de Washington en 1981. Selon les lois et règlements pertinents, le calao casqué est géré conformément à la norme de protection des espèces sauvages clés au niveau national en Chine.

1.2 Les causes

Le calao casqué ressemble à un casque posé sur son bec proéminent. Le casque présente des variations de concavité et de convexité associées aux os crâniens. Contrairement aux autres calaos, l'intérieur du crâne est solide, constituant près de 10% du poids total de l'oiseau. La composition du casque est la même que celle du bec, tous deux constitués de tissu conjonctif kératinique jaune.

Après avoir atteint l'âge adulte, le calao casqué sécrète de la graisse de queue à partir de la glande située à la base des plumes de la queue, recouvrant la surface du casque d'un rouge vif, mais conservant souvent une coloration jaune sur le front.

1.3 Caractéristiques gemmologiques

Les caractéristiques gemmologiques essentielles du calao casqué sont présentées dans le tableau 7-1-1, la figure 7-1-1 et la figure 7-1-2.

Tableau 7-1-1 Caractéristiques gemmologiques de base

| Principaux éléments | Kératine, caroténoïdes | |

|---|---|---|

| Structure | Les parties claires ont une structure distinctive en forme de bulle ; au microscope, elles présentent une structure de croissance en couches, avec des structures de croissance en bandes parallèles généralement développées dans la matrice jaune, et une transition en gradient entre les matrices rouge et jaune. | |

| Caractéristiques optiques | Couleur | La base est blanche avec du jaune clair, du doré au brun clair ; il y a une couche de rouge avec des variations de tons à la jonction du haut et du bord. |

| Éclat | Résine à l'éclat huileux. | |

| Fluorescence ultraviolette | Blanc bleuté à blanc crayeux sous lumière ultraviolette. | |

| Caractéristiques mécaniques | Dureté Mohs | 2.5 ~ 3 |

| Fracture | Fracture irrégulière, dentelée et écaillée. | |

| Densité relative | 1.29 ~ 1.3 | |

| Propriétés particulières | Test de l'aiguille chaude (destructif) : odeur de protéine brûlée | |

Figure 7-1-1 Sculpture "calao casqué" (1)

Figure 7-1-2 Sculpture "calao casqué" (2)

1.4 Caractéristiques spectroscopiques

(1) Spectre infrarouge

Le spectre infrarouge du calao casqué présente des bandes d'absorption caractéristiques des amides, indiquant que le calao casqué présente des spectres d'absorption infrarouge causés par les vibrations des liaisons peptidiques (-CONH-), à savoir les bandes amides A, B, I, II, III, révélant la présence de protéines.

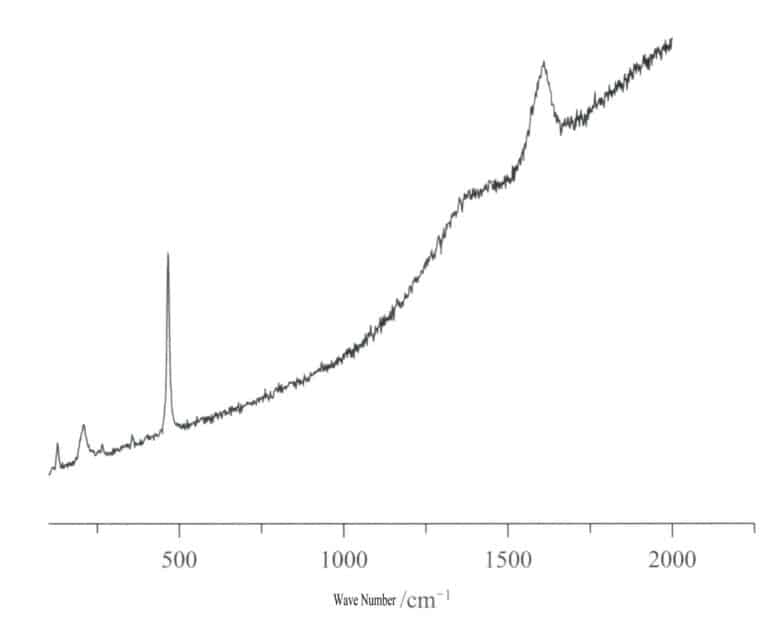

(2) Spectroscopie Raman

Le spectre Raman du calao casqué présente simultanément des pics Raman caractéristiques des protéines et des caroténoïdes. Le pic Raman à 1270 cm-1 est attribuée à la bande de l'amide III v (C - N) causées par des vibrations d'étirement, indiquant la présence de protéines. Les pics à 1517 cm-1et 1157 cm-1sont attribuées aux caroténoïdes, l'intensité du pic dans la région rouge étant plus forte que dans la région jaune.

(3) Spectre ultraviolet-visible

Le spectre ultraviolet-visible de la partie jaune du calao casqué montre une absorption à trois pics dans la région bleu-violet, en particulier des pics d'absorption caractéristiques à 431nm, 457nm et 486nm. L'absorption dans la région bleu-violet fait que la base de la coiffure présente une couleur complémentaire bleu-violet, qui est un ton jaune d'oie ; la partie rouge du calao casqué présente une absorption complète dans la région inférieure à 580 nm en raison d'une teneur plus élevée en caroténoïdes, ce qui conduit à une saturation de l'absorption. Les vibrations harmoniques des hydroxyles peuvent provoquer un faible pic d'absorption à 910 nm.

1.5 Identification

(1) Produits d'imitation

Les imitations sont principalement constituées de résine synthétique, avec des bulles visibles dans la base jaune et les parties rouges, comme le montre la figure 7-1-3.

(2) Épissage

L'artisanat typique du calao casqué combine le calao casqué jaune et la résine artificielle rouge. Caractéristiques d'identification : Sous grossissement, la jonction des parties jaune et rouge présente une limite nette et des joints d'assemblage visibles ; des bulles sont visibles dans la partie rouge.

2. Corne de rhinocéros

La corne de rhinocéros est la corne des animaux de la famille des rhinocéros.

2.1 Histoire et culture de l'application

La corne de rhinocéros se divise en corne de rhinocéros africain (également appelée corne large) et corne de rhinocéros asiatique (également appelée corne siamoise). La corne large provient du rhinocéros noir et du rhinocéros blanc d'Afrique. Le rhinocéros noir, également connu sous le nom de rhinocéros bicorne africain, se trouve dans plusieurs pays du sud-est de l'Afrique ; le rhinocéros blanc se trouve en Ouganda. La corne de Siam provient du rhinocéros indien, du rhinocéros de Java et du rhinocéros de Sumatra, également connue sous le nom de corne de rhinocéros, et était appelée corne de serpent lors de son importation.

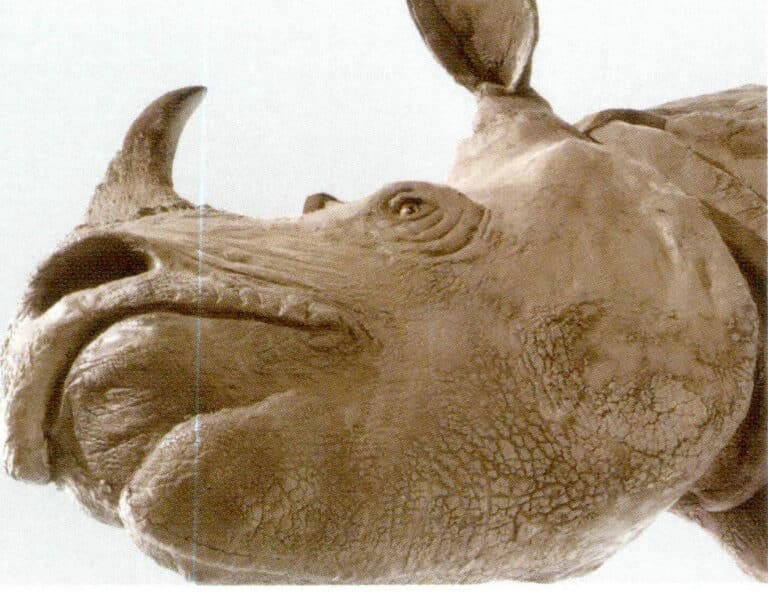

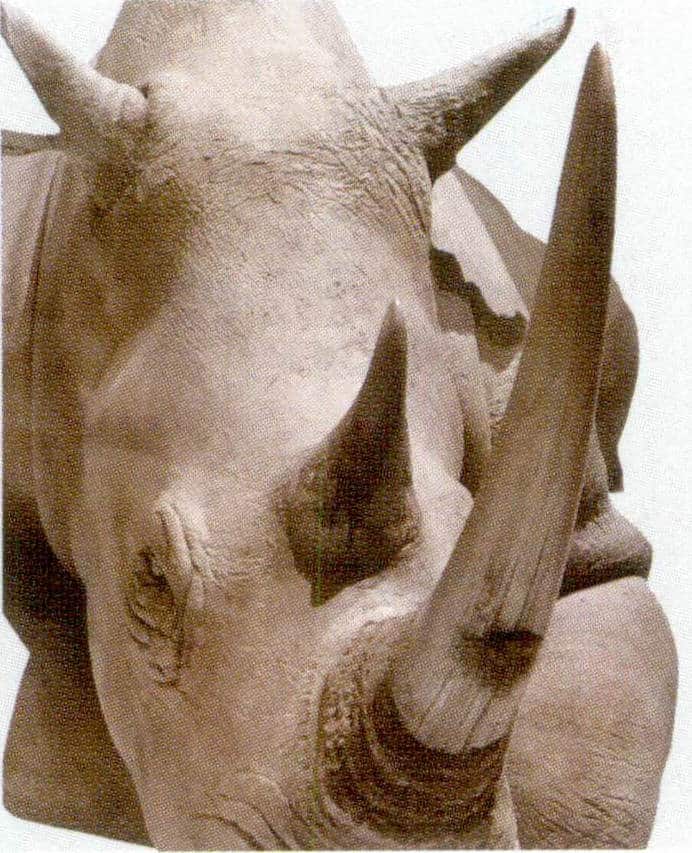

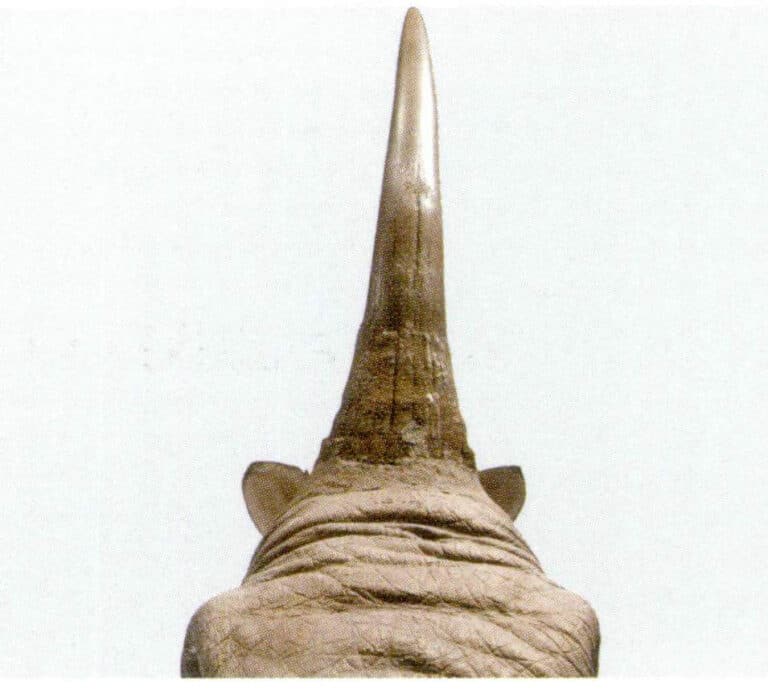

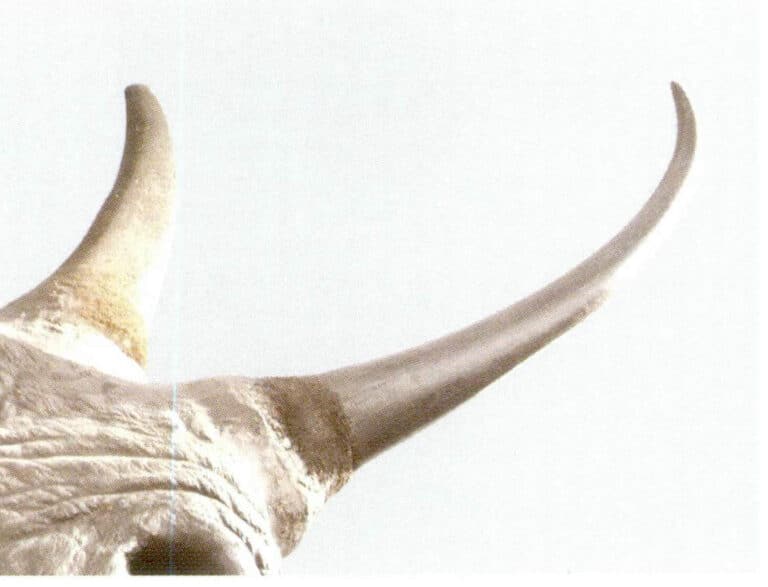

Figure 7-2-1 Rhinocéros (1)

Figure 7-2-2 Rhinocéros (2)

Figure 7-2-3 Rhinocéros (3)

Figure 7-2-4 Rhinocéros (4)

Figure 7-2-5 Rhinocéros (5)

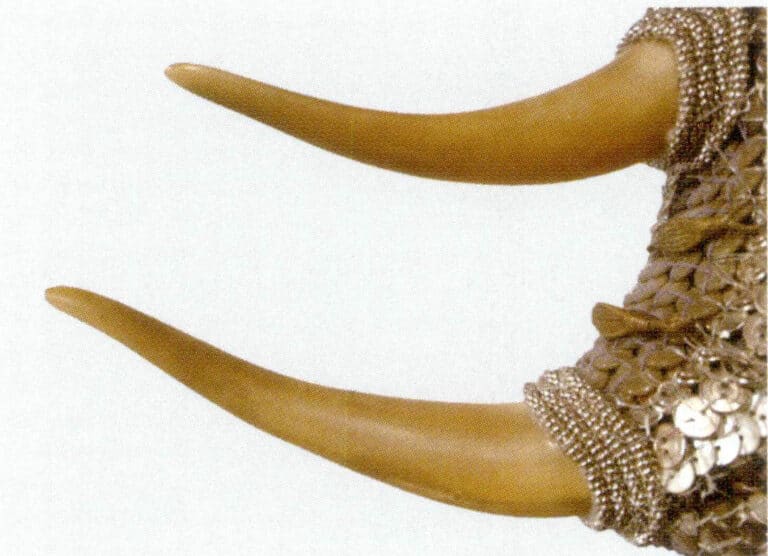

Figure 7-2-6 Corne de rhinocéros (1)

Figure 7-2-7 Corne de rhinocéros (2)

Figure 7-2-8 Corne de rhinocéros (3)

Figure 7-2-9 Racine de corne de rhinocéros

Figure 7-2-10 Section centrale de la corne de rhinocéros

Copywrite @ Sobling.Jewelry - Fabricant de bijoux sur mesure, usine de bijoux OEM et ODM

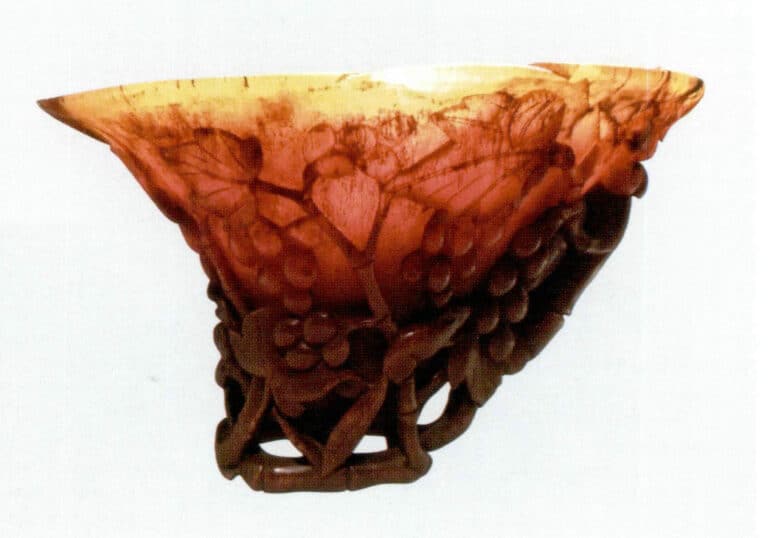

La corne de rhinocéros est utilisée en Chine depuis plusieurs milliers d'années, principalement dans la médecine traditionnelle chinoise et dans la fabrication d'objets artisanaux, tels que les coupes en corne de rhinocéros. Les figures 7-2-11 à 7-2-18 montrent des objets en corne de rhinocéros provenant d'anciennes cours chinoises.

Pour des raisons de rentabilité, les rhinocéros ont fait l'objet d'une chasse intensive. Ils sont désormais inscrits aux annexes I et II de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES). À l'exception du rhinocéros blanc, inscrit à l'annexe II de la CITES, toutes les autres espèces de la famille des Rhinocerotidae sont inscrites à l'annexe I de la CITES. En tant que signataire de la CITES, la Chine a interdit le commerce de la corne de rhinocéros (y compris toutes les parties identifiables et les produits contenant ses composants) depuis 1993.

Figure 7-2-11 Produits en corne de rhinocéros dans les anciens palais chinois (1)

Figure 7-2-12 Produits en corne de rhinocéros dans les anciens palais chinois (2)

Figure 7-2-13 Produits en corne de rhinocéros dans les anciens palais chinois (3)

Figure 7-2-14 Produits en corne de rhinocéros dans les anciens palais chinois (4)

Figure 7-2-15 Produits en corne de rhinocéros dans les anciens palais chinois (5)

Figure 7-2-16 Produits en corne de rhinocéros dans les anciens palais chinois (6)

Figure 7-2-17 Produits en corne de rhinocéros dans les anciens palais chinois (7)

Figure 7-2-18 Produits en corne de rhinocéros dans les anciens palais chinois (8)

2.2 Causes

La corne de rhinocéros est principalement constituée de fibres de protéines animales appelées kératine, qui sont solides à l'intérieur.

2.3 Caractéristiques gemmologiques

Les caractéristiques gemmologiques des cornes de rhinocéros sont présentées dans le tableau 7-2-1 et les figures 7-2-19 à 7-2-30.

Tableau 7-2-1 Caractéristiques gemmologiques de la corne de rhinocéros

| Principaux éléments | Kératine, cholestérol, etc. |

|---|---|

| Structure | "Solide à l'extrémité, creux vers le nez ou le front" ; "en forme d'anneau concentrique" : la section transversale ressemble aux cercles des arbres. |

| Couleur | Jaune, brun à brun rougeâtre, noir, etc. |

| Éclat | Résine à l'éclat huileux |

| Transparence | Translucide à opaque |

| Caractéristiques d'identification | La surface longitudinale présente des faisceaux linéaires parallèles qui ne collent pas entre eux, orientés et courbés en forme de cône elliptique, également connu sous le nom de "soie de bambou" ; la section transversale présente des faisceaux filamenteux, densément répartis comme des graines de sésame ou des œufs de poisson. |

Figure 7-2-19 Lignes longitudinales sur la surface longitudinale de la corne de rhinocéros

Figure 7-2-20 Coupe transversale d'une corne de rhinocéros

Figure 7-2-21 "Motif de soie de bambou" des produits en corne de rhinocéros (1)

Figure 7-2-22 "Filigrane de bambou" de produits en corne de rhinocéros (2)

Figure 7-2-23 "Motif de soie de bambou" des produits en corne de rhinocéros (3)

Figure 7-2-24 "Motif de soie de bambou" des produits en corne de rhinocéros (quatre)

Illustration 7-2-25 Bracelet en corne de rhinocéros

Illustration 7-2-26 La face extérieure du bracelet en corne de rhinocéros présente le "motif de soie de bambou"

Figure 7-2-27 Bracelet en corne de rhinocéros présentant un "motif en soie de bambou" et des "œufs de poisson" (lumière réfléchie)

Figure 7-2-28 La face externe du bracelet en corne de rhinocéros présente le "motif de soie de bambou" et l'"œuf de poisson" (lumière transmise).

Figure 7-2-29 La surface du bracelet en corne de rhinocéros présente un "œuf de poisson" (20×) (Un)

Figure 7-2-30 La surface du bracelet en corne de rhinocéros présente un "œuf de poisson" ( 20 x ) (Deux)

2.4 Caractéristiques spectroscopiques

Les composants chimiques de la corne de rhinocéros comprennent principalement des acides aminés, du cholestérol, de la taurine, de l'hexose aminé et des phospholipides, dont les pics spectraux infrarouges et les modes de vibration sont présentés dans le tableau 7-2-2.

Tableau 7-2-2 Caractéristiques spectrales infrarouges de la corne de rhinocéros

| Bande de vibration caractéristique/ cm-1 | Mode vibration |

|---|---|

| 1450 | Vibration de flexion des C-H dans les acides aminés |

| 1540 | Vibrations d'étirement et vibrations de flexion dans le plan des acides aminés v (C - N) et v (N-H) |

| 1650 | Vibrations d'étirement des acides aminés v (C =O) |

| 2850 | Vibrations d'étirement symétriques des acides aminés v (C -H) |

| 2920 | Vibrations d'étirement asymétriques des acides aminés v (C -H) |

| 3050 | Vibrations d'étirement des acides aminés v ( N - H) |

| 1040 | Cholestérol n v (C -O) vibration d'étirement |

| 1380 | Vibration de flexion v (O -H) |

| 3270 | Vibrations d'étirement et de compression v (O -H) |

| 881 | Taurine v (S -O) vibration d'étirement |

| 1116 | Taurine v (S -O) vibration d'étirement |

| 3050 | Taurine v (N -H) vibration d'étirement |

| 1733 | Vibration d'étirement dans l'amino hexose n v (C =O) |

| 3050 | Vibration d'étirement dans les sucres aminés v (N -H) |

| 1040 | Phospholipide f v (P -O) vibration d'étirement |

| 1240 | Phospholipide v (P=O) vibration d'étirement |

| 1733 | Phospholipide v (C =O) vibration d'étirement |

| 2300, 2355 | Phospholipide v (P -H) vibration d'étirement |

2.5 Les imitations

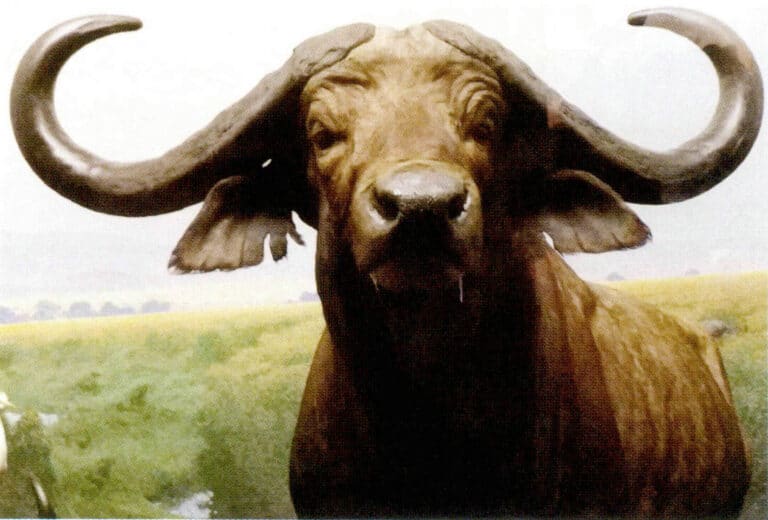

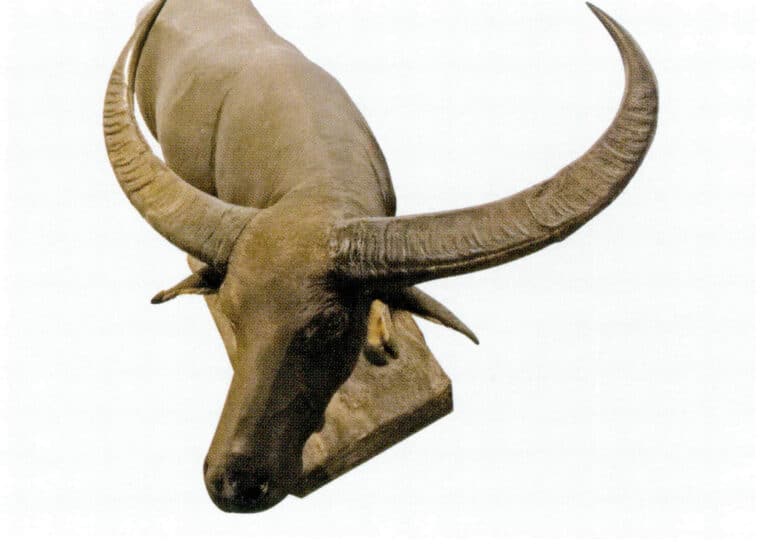

Les cornes de buffles et de bovins ordinaires sont les imitations et les substituts les plus courants des cornes de rhinocéros. La différence la plus importante entre les cornes de buffle et les cornes de rhinocéros est que les cornes de buffle sont creuses, et non solides, et que leur surface est plus plate et leur courbure plus importante. Les figures 7-2-31 à 7-2-38 montrent des cornes de buffles et de bovins.

Figure 7-2-31 Buffle d'Afrique (1)

Illustration 7-2-32 Buffle d'Afrique (2)

Figure 7-2-33 Buffalo

Figure 7-2-34 Corne de buffle (1)

Figure 7-2-35 Corne de buffle (2)

Figure 7-2-36 Coupe transversale de la corne (2)

Figure 7-2-37 Coupe transversale de la corne (1)

Figure 7-2-38 Bracelet en corne

3. Écaille de tortue

L'écaille de tortue, abrégée en Tortoise shell, est connue en anglais sous le nom de Tortoise shell, dérivé de la carapace de la tortue de mer "Hawksbill" du même nom. L'écaille de tortue utilisée pour les pierres précieuses provient de la partie supérieure de la carapace de la tortue imbriquée. L'écaille de tortue vit principalement dans les lagons peu profonds des eaux tropicales et subtropicales, à une profondeur de 15 à 18 m, dans des régions telles que l'océan Indien, l'océan Pacifique et la mer des Caraïbes.

3.1 Histoire et culture de l'application

En raison de la beauté de ses motifs et de sa résistance, l'écaille de tortue a été largement utilisée pour la décoration depuis l'époque romaine, devenant ainsi une pierre précieuse organique essentielle. Jusqu'à l'interdiction internationale du commerce de l'écaille de tortue dans les années 1970, l'écaille de tortue était couramment utilisée dans divers pays d'Orient et d'Occident.

Actuellement, l'écaille de tortue est une espèce menacée, classée comme animal protégé de niveau 1 dans le cadre de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES). Il s'agit d'un des principaux animaux sauvages protégés en Chine.

3.2 Caractéristiques gemmologiques

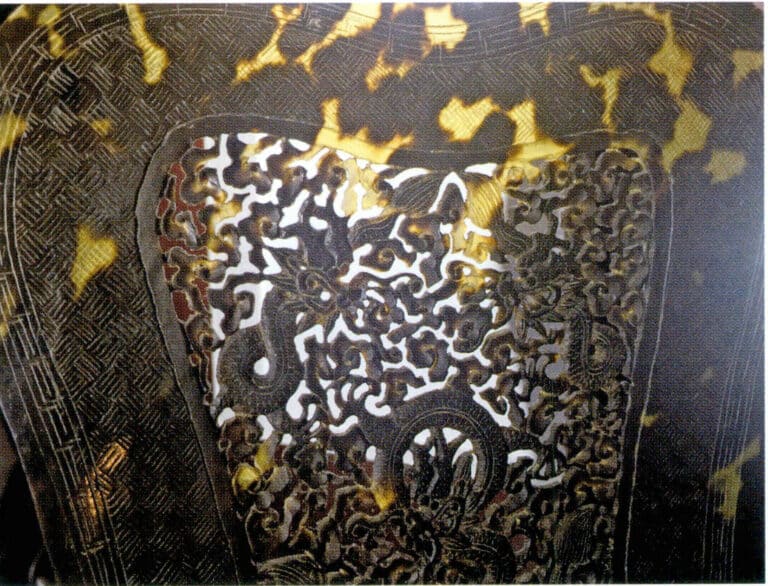

Les caractéristiques essentielles de l'écaille de tortue sont présentées dans le tableau 7-3-1 et les figures 7-3-1 à 7-3-6.

Tableau 7-3-1 Caractéristiques de base de l'écaille de tortue

| Composition chimique | Composé entièrement de matière organique, y compris de protéines et de kératine ; les principaux composants sont C (55%), O (20%), N (16%), H (6%), et S (2%), etc. | |

|---|---|---|

| Ligne de cristal État | Corps amorphe | |

| Structure | Structure en couches typique | |

| Caractéristiques optiques | Couleur | Motifs typiques jaunes et bruns, parfois avec du noir ou du blanc |

| Éclat | Eclat gras à cireux | |

| Indice de réfraction | 1.550(±0.010) | |

| Lumière ultraviolette | Sous l'effet des ondes longues et courtes, les parties incolores et jaunes apparaissent bleu-blanc. | |

| Caractéristiques mécaniques | Dureté Mohs | 2 ~ 3 |

| Solidité | Bon | |

| Fracture | Surface de fracture irrégulière ou écaillée. | |

| Densité relative | 1.29 | |

| Propriétés particulières | Soluble dans l'acide nitrique, mais ne réagit pas avec l'acide chlorhydrique ; une aiguille chaude peut faire fondre la carapace de la tortue, ce qui produit une odeur de cheveux brûlés ; la carapace se ramollit dans l'eau bouillante et prend une couleur plus foncée à haute température. | |

| Observation microscopique | Les particules sphériques visibles forment une structure à motifs, c'est-à-dire que les taches de couleur sont composées de minuscules points de pigment ronds. | |

Figure 7-3-1 Tortue à écailles

Figure 7-3-2 Écaille de tortue Écaille de tortue(1)

Figure 7-3-3 Écaille de tortue écaille de tortue (II)

Figure 7-3-4 Écaille de tortue Écaille de tortue(III)

Figure 7-3-5 Produits en écaille de tortue (I)

Figure 7-3-6 Produits en écaille de tortue (II)

3.3 Imitations et compositions

(1) Produits d'imitation

L'imitation la plus courante de l'écaille de tortue est le plastique. L'indice de réfraction d'une écaille de tortue est de 1,550 et sa densité de 1,29 g/cm.3l'indice de réfraction du plastique est généralement compris entre 1,46 et 1,70, et sa densité est généralement comprise entre 1,05 et 1,55 g/ cm3. Les différences entre les deux se situent au niveau de la microstructure, etc. La mesure de l'indice de réfraction et le test avec une aiguille chaude peuvent endommager directement l'échantillon testé, il convient donc d'être prudent. Les différences entre l'écaille de tortue et le plastique sont indiquées dans le tableau 7-3-2.

Tableau 7-3-2 Comparaison des caractéristiques d'identification de l'écaille de tortue et du plastique.

| Caractéristiques d'identification | Écaille de tortue | Plastique |

|---|---|---|

| Densité relative | 1.29 | 1.05 ~ 1.55 |

| Indice de réfraction | 1.550 | 1.46- ~ 1.70 |

| Microstructure | Un grand nombre de petites particules sphériques brunes ; plus la couleur est profonde, plus les taches de couleur sont denses. | Présentation interne de bulles et de lignes d'écoulement ; caractéristiques d'aspect : effet peau d'orange, arêtes de facettes arrondies, etc. |

| Détection de l'aiguille chaude | L'odeur des protéines brûlées | Saveur épicée |

| Réagit avec l'acide | Érodé par l'acide nitrique | Ne réagit pas à l'acide |

(2) Assemblage

Collez un mince morceau d'écaille de tortue sur une base en plastique pour créer une pierre composite à deux couches, ou collez deux minces morceaux sur du plastique de couleur similaire pour former une pierre composite à trois couches.

Pour l'identification des écailles de tortue à deux et trois couches, les traces des articulations sont principalement observées à partir de la taille.

3.4 Évaluation de la qualité

La qualité de l'écaille de tortue peut être évaluée en fonction d'aspects tels que la couleur, la transparence, la taille et l'épaisseur, ainsi que la technologie de traitement, comme le montre le tableau 7-3-3.

Tableau 7-3-3 Évaluation de la qualité de l'écaille de tortue

| Facteurs d'évaluation | Contenu de l'évaluation de la qualité |

|---|---|

| Couleur | Plus la couleur, la forme et la répartition des taches sont belles et uniques, plus la valeur est élevée. |

| Transparence | Plus la transparence est élevée, plus les couleurs et les motifs sont marqués et plus la qualité est grande. |

| Taille et épaisseur. | Plus l'âge de la tortue est élevé, plus la coquille est grande et plus la carapace est épaisse, meilleure est la qualité. |

| Technologie de transformation | La qualité de la conception, le style de traitement et les techniques de collage et de polissage ont une incidence directe sur la qualité de la coquille. |

4. Ammolite

L'ammolite / ammonite irisée est un type de fossile d'ammonite qui présente un effet nacré.

4.1 Histoire et culture de l'application

La forme spiralée de l'ammonite ressemble à la corne d'Ammon, comme les cornes de bélier sur la tête de l'ancien dieu égyptien Ammon. C'est pourquoi elle est également connue sous le nom de "pierre de bélier" et son nom anglais, ammonite, en est dérivé.

Au XVIe siècle avant J.-C., dans la ville de Thèbes, le long du Nil en Égypte, un souverain connu sous le nom de Jupiter Ammon gouvernait les régions de l'Égypte, de l'Éthiopie et de la Libye en Afrique du Nord et envahit un jour Jérusalem. Un temple lui a été construit par la suite.

Il portait sur la tête une paire de cornes ressemblant à des cornes de chèvre. Les fossiles d'ammonites étaient abondants en Europe à l'ère mésozoïque, et de nombreux types ressemblent à des cornes de bélier. Les Grecs de l'Antiquité pensaient que ces pierres de forme unique avaient été transformées à partir de la paire de cornes sur la tête du dieu Ammon, d'où le nom de ce type de pierre, qui se traduit en anglais par ammonite.

En 1981, la Confédération mondiale de la bijouterie (CIBJO) a officiellement classé l'ammolite parmi les pierres précieuses.

4.2 Causes

Les ammonites sont une sous-classe de la classe des céphalopodes dans l'embranchement des mollusques. Les ammonites étaient des invertébrés marins éteints de l'Ordovicien moyen à la fin du Crétacé. Ils sont apparus pour la première fois il y a environ 400 millions d'années au début de la période paléozoïque du Dévonien, ont prospéré il y a environ 225 millions d'années et étaient largement répandus dans les océans mésozoïques au cours de la période triasique. Ils se sont éteints il y a environ 65 millions d'années à la fin du Crétacé, en même temps que les dinosaures.

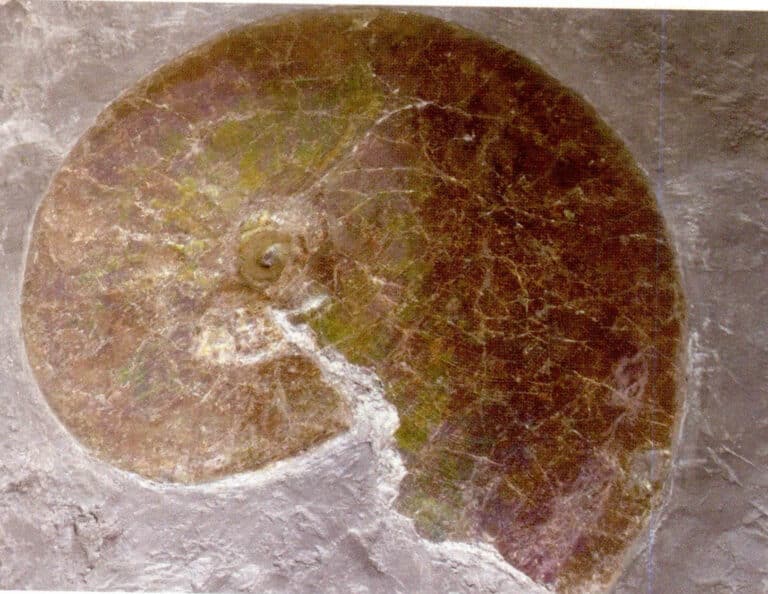

Les ammonites sont généralement divisées en neuf ordres, environ 80 super-familles, environ 280 familles, environ 2000 genres et de nombreuses espèces et sous-espèces. Les ammonites ont une forme similaire à celle des nautiles, avec leurs organes de locomotion dans la tête et une coquille dure à l'extérieur. La taille des coquilles d'ammonites est très variable ; les coquilles typiques ne mesurent que quelques centimètres ou dizaines de centimètres de long, tandis que les plus grandes peuvent atteindre jusqu'à 2 mètres. Les figures 7-4-1 à 7-4-4 montrent des fossiles d'ammonites.

Figure 7-4-1 fossiles d'ammonites

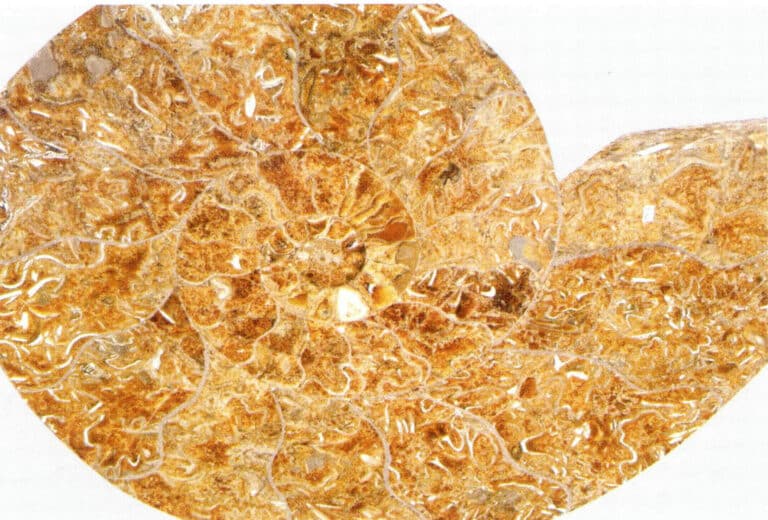

Figure 7-4-2 fossiles d'ammonites en coupe

Figure 7-4-3 fossile d'ammonite extérieur et section (1)

Figure 7-4-4 fossile d'ammonite extérieur et section (2)

L'éclat de l'opale avec un jeu de couleurs est principalement formé par la réflexion et l'interférence de la lumière par les fines couches d'opale. L'opale de qualité gemme se trouve principalement dans les schistes au Canada et est souvent accompagnée de nodules de pierre de fer. On pense généralement qu'après leur mort, les ammonites ont été ensevelies par de la boue bentonitique qui s'est transformée en schiste, ce qui a permis de bien préserver leurs coquilles. Associé à des matériaux sédimentaires comme la pierre de fer, ce phénomène a contribué à préserver la structure de l'opale et a empêché la transformation de l'aragonite en calcite.

4.3 Caractéristiques gemmologiques

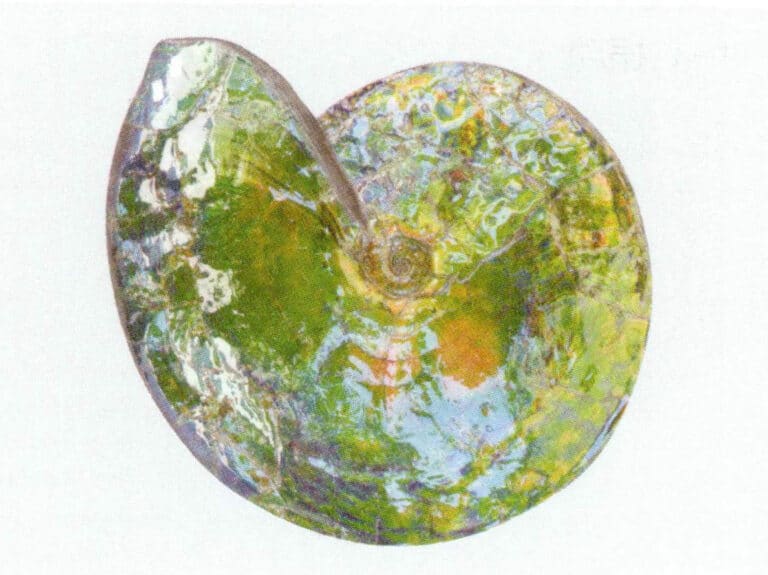

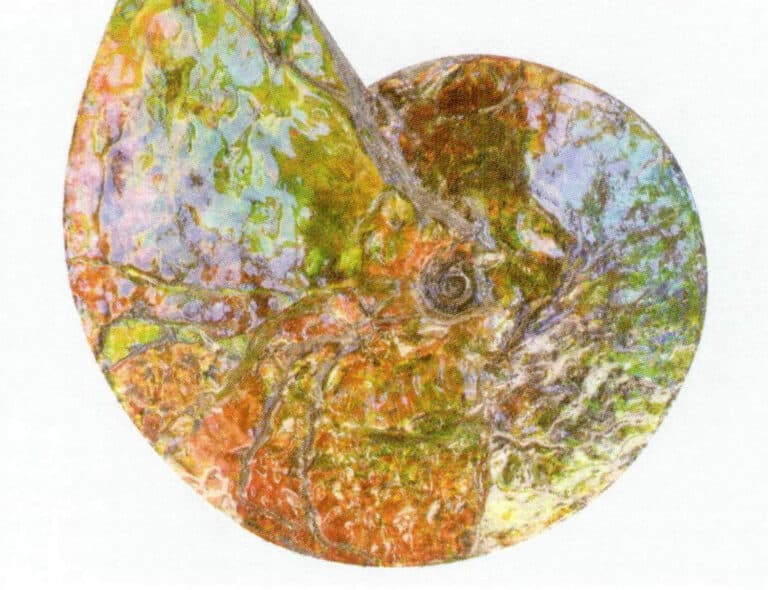

La beauté de l'ammonite est caractérisée par la beauté de l'ammonite et ses caractéristiques gemmologiques sont présentées dans le tableau 7-4-1 et les figures 7-4-5 à 7-4-12.

Tableau 7-4-1 Caractéristiques gemmologiques de l'ammonite

| Principaux minéraux constitutifs | Aragonite, calcite, pyrite, etc. | |

|---|---|---|

| Composition chimique | Composants inorganiques : principalement CaCO3 ; oligo-éléments : Al, Ba, Cr, Cu, Mg, Mn, Sr, Fe, Ti, V, etc. | |

| État cristallin | Agrégat hétérogène cryptocristallin | |

| Structure | Structure en couches typique | |

| Caractéristiques optiques | Couleur | Jaune, brun à brun rougeâtre, noir, etc. |

| Effets optiques spéciaux | Jeu de couleurs : principalement rouge et vert, mais différentes couleurs sont possibles. | |

| Éclat | Éclat gras à éclat vitreux | |

| Indice de réfraction | 1.52 ~ 1.68 | |

| Fluorescence ultraviolette | Généralement aucun | |

| Caractéristiques mécaniques | Dureté Mohs | 3.5 ~ 4.5 |

| Solidité | élevé, 3000 fois celui de la calcite (CaCO3) | |

| Densité relative | 2,60 ~ 2,85, couramment 2,70 | |

| Propriétés particulières | Bulles en présence d'acide | |

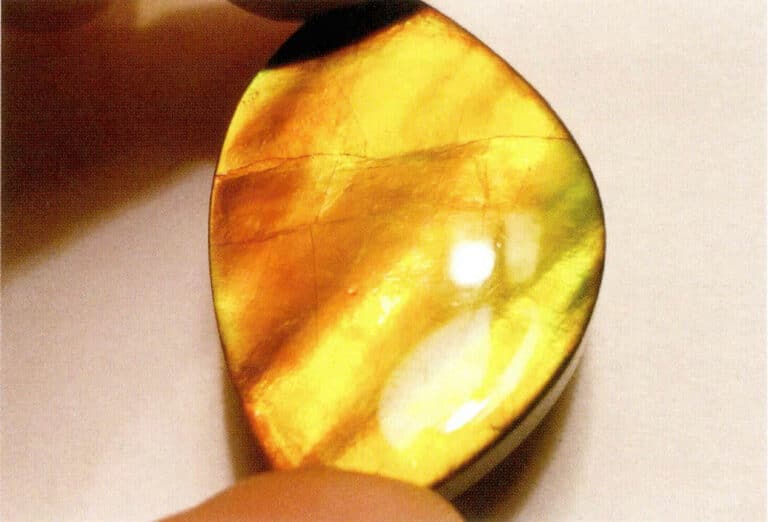

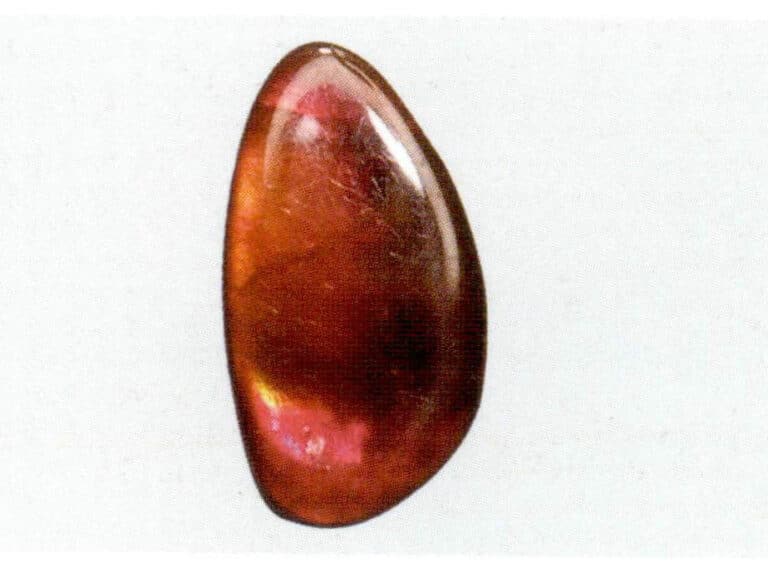

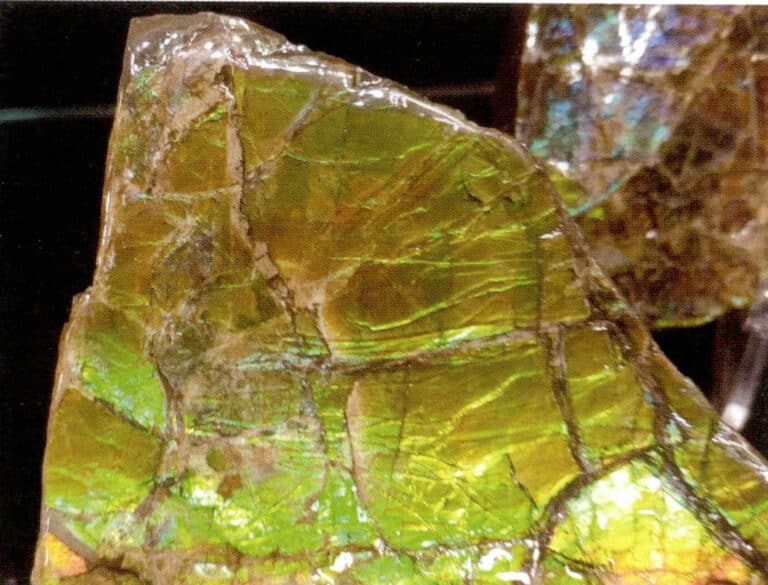

Figure 7-4-5 ammonite Pierre brute (1)

Figure 7-4-6 ammonite Pierre brute (3)

Figure 7-4-7 ammonite Pierre brute (2)

Figure 7-4-8 ammonite Pierre brute (4)

Figure 7-4-9 ammonite Pierre brute (5)

Figure 7-4-10 ammonite Pierre brute (6)

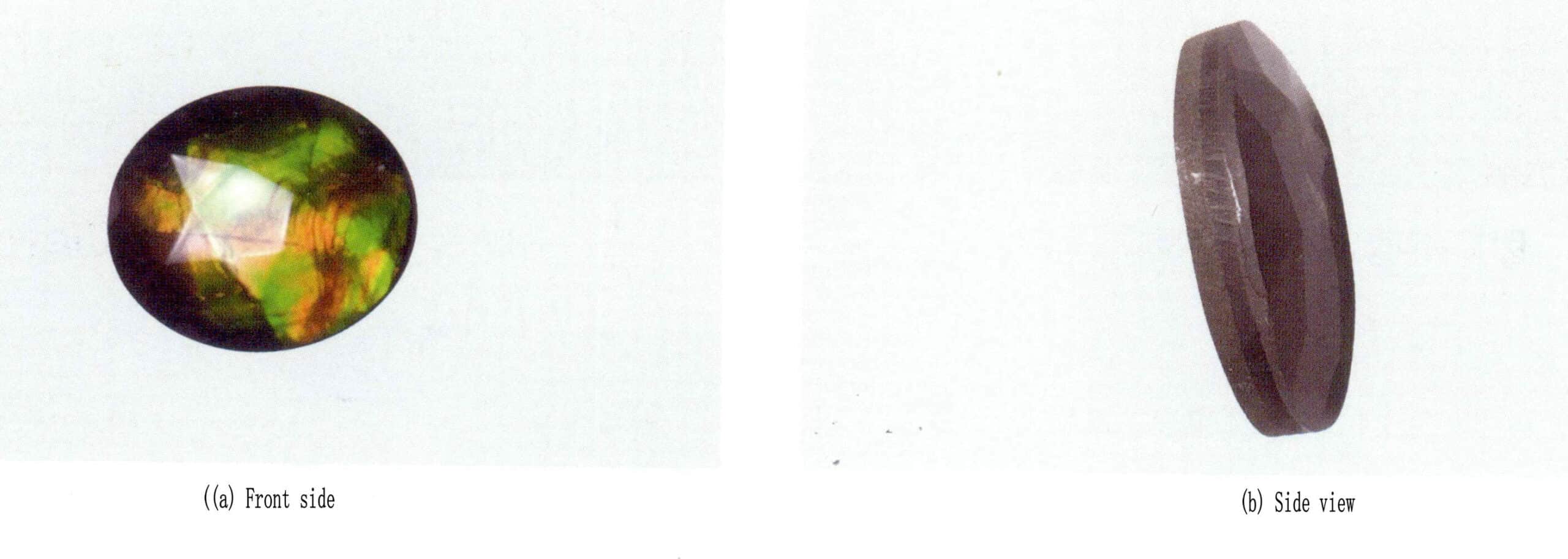

Figure 7-4-11 produits d'ammonite (1)

Figure 7-4-12 produits d'ammonite (2)

4.4 Caractéristiques spectroscopiques

Le spectre infrarouge du jaspe coloré est principalement composé d'aragonite et de matière organique. Les pics spectraux et les modes de vibration sont indiqués dans le tableau 7-4-2.

Tableau 7-4-2 Caractéristiques spectrales infrarouges de l'ammolite.

| Bande spectrale vibratoire caractéristique/ cm-1 | Mode vibration |

|---|---|

| 2800 ~ 3000 | Vibration d'étirement dans la matière organique v (C - H) |

| 3000 ~ 3300 | Vibration v (O -H) et Vibration v ( N - H) |

| 2518 ~ 2650 | La vibration des groupes tels que CH2 dans Acides aminés |

| 1472 | [CO3]2- vibre à V3 |

| 1083 | [CO3]2- vibre à V1 |

| 863 | [CO3]2- vibre à V2 |

| 712 | [CO3]2- vibre à V4 |

4.5 Optimisation du traitement et de l'épissage

La pierre tachetée colorée présente souvent un revêtement de surface ou des épissures dues à des fissures multiples ; voir les illustrations 7-4-13 à 7-4-15.

Figure 7-4-13 Superposition de chrysolite colorée

Figure 7-4-14 Ammonite en patchwork Pierre

4.6 Évaluation de la qualité

La pierre tachetée colorée peut être évaluée à partir de la couleur du halo, des fissures et du bloc ; voir le tableau 7-4-3 et les figures 7-4-16 à 7-4-19.

Tableau 7-4-3 Évaluation de la qualité du jaspe coloré

| Facteurs d'évaluation | Contenu de l'évaluation de la qualité |

|---|---|

| Effet d'irisation | Effet de jeu de couleurs puissant, les couleurs riches et exquises sont les meilleures. |

| Fissures | Moins il y a de fissures, mieux c'est ; une seule petite pièce devrait idéalement ne présenter aucune fissure. |

| Grosseur | Un certain degré de blocage est nécessaire ; en général, plus le bloc est grand, mieux c'est. |

| Intégrité | Pour la norme relative à la mine de pierre d'origine, l'intégralité de l'ammonite est prise en compte. |

Figure 7-4-16 Ammonite colorée faiblement auréolée Pierre brute

Figure 7-4-17 Ammonite à halo modéré Pierre brute

Figure 7-4-18 Ammonite fortement auréolée

Figure 7-4-19 Chrysoprase irrégulière fortement auréolée et rugueuse

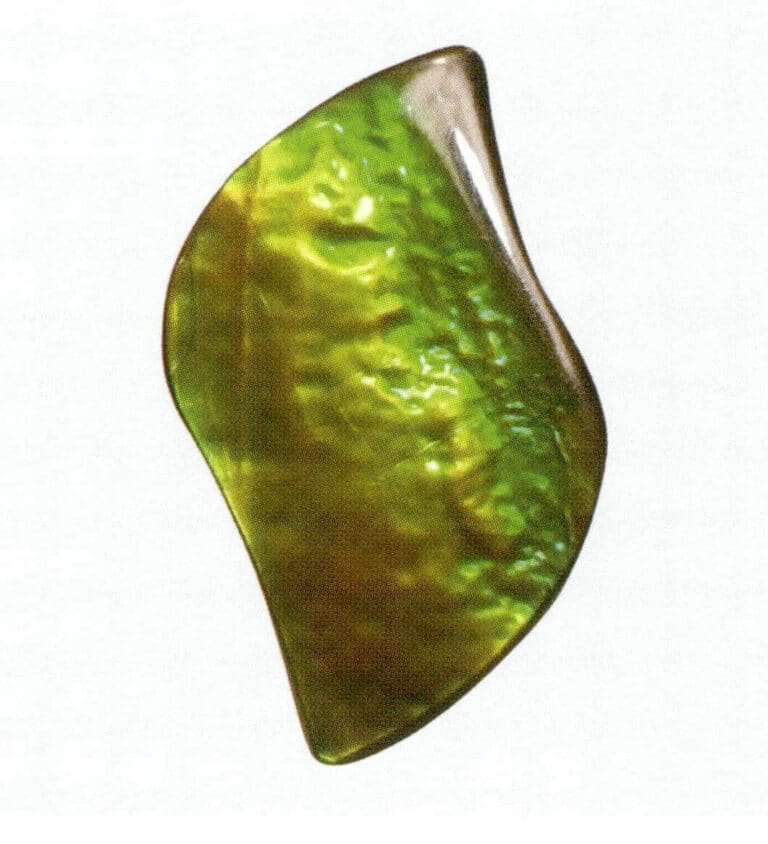

4.7 Origine

La source d'ammonite la plus connue est le Canada, suivi de Madagascar. Les ammonites fossiles de Madagascar conservent souvent leur forme originale, mais l'effet irisé est moins intense qu'au Canada. Les ammonites de Madagascar sont représentées sur les figures 7-4-20 et 7-4-21.

Figure 7-4-20 Madagascar Ammonite colorée (I)

Figure 7-4-21 Madagascar Ammonite colorée (II)

5. Jet

Le jet est une variété unique de charbon composé d'un agrégat de matière organique. Le nom du matériau du Jet est le lignite, qui est transformé à partir d'arbres enfouis sous terre. Le jais est principalement produit dans les strates houillères et peut brûler comme du charbon ordinaire.

5.1 Histoire et culture de l'application

Le nom anglais du jet est jet, dérivé du mot latin Gagates, qui a évolué à partir du vieux français jail.

La compréhension et l'utilisation du jais par l'humanité ont une longue histoire. Dans la Rome antique, le jais était la "pierre précieuse noire" la plus populaire, en particulier à l'époque victorienne, où il était largement utilisé comme souvenir de deuil pour commémorer la personne décédée.

Dans la Chine ancienne, le jais était principalement appelé jade de charbon, jais de carbone ou racine de carbone, ainsi que "jade noir", "pierre de li", "pierre de racine de charbon" et "pierre de jais de li".

5.2 Caractéristiques gemmologiques

Les principaux composants du jet sont la résine amorphe et l'humus. L'humus est principalement composé de gel, d'une petite quantité de lignine structurelle et de traces de débris inorganiques. Les caractéristiques gemmologiques essentielles du charbon sont présentées dans le tableau 7-5-1, la figure 7-5-1 et la figure 7-5-2.

Tableau 7-5-1 Caractéristiques gemmologiques de base du jais

| Composition chimique | Principalement C, avec un peu de H et de O | |

|---|---|---|

| État cristallin | Corps amorphe, se présentant souvent sous forme d'agrégats | |

| Structure | Apparaît souvent sous forme de blocs denses | |

| Caractéristiques optiques | Couleur | Noir et noir brunâtre ; les stries sont brunes |

| Éclat | La surface polie présente un éclat résineux à vitreux. | |

| Indice de réfraction | 1.66 | |

| Fluorescence ultraviolette | Généralement aucun | |

| Caractéristiques mécaniques | Dureté Mohs | 2 ~ 4 |

| Clivage | Aucun, avec une fracture en forme de coquille | |

| Solidité | Fragile, la coupe avec un couteau peut produire des entailles et de la poudre. | |

| Densité relative | 1.32 | |

| Observation microscopique | Structure en bandes, pouvant se présenter sous forme de couches, de bandes irrégulières ou de fines veines, en forme de lentilles, etc., et pouvant contenir un remplissage d'humus ; peut également contenir une petite quantité de minéraux de débris rocheux environnants. | |

| Propriétés électriques | Peut se charger par frottement | |

| Propriétés thermiques | Le jet est combustible et dégage une odeur de fumée de charbon après avoir brûlé ; au contact d'une pointe d'aiguille chaude, il peut dégager une odeur de charbon brûlé ; lorsqu'il est chauffé à 100-200 °c, sa texture devient souple et flexible. | |

| Soluble dans l'acide | L'acide peut assombrir sa surface | |

Figure 7-5-1 Goudron de houille (1)

Figure 7-5-1 Goudron de houille (2)

5.3 Produits similaires

L'aspect le plus proche du jais est le corail noir. La matière première du corail noir ressemble à des branches, avec une section transversale montrant des structures de croissance circulaires concentriques, et la surface peut présenter des protubérances en forme de boutons. Les trous percés dans le produit fini présentent souvent des couleurs qui ne sont pas d'un noir pur, apparaissant généralement brunâtres et avec de longues structures fibreuses. Les trous percés dans les produits de jet révèlent généralement des fractures en forme de coquilles. En outre, un test à l'aiguille chaude peut détecter une odeur de cheveux brûlés, et lorsque le jet est testé avec une aiguille chaude, il émet une odeur de fumée de charbon, ce qui est suffisant pour le distinguer de l'avion.

L'aspect de l'anthracite et du lignite est également très similaire à celui du jais. Les pierres brutes d'anthracite et de lignite peuvent présenter des structures annulaires radiales concentriques, des structures nodulaires et des structures annulaires irrégulières ; elles ne sont pas très denses, ont développé des microfissures et ont une densité plus faible ; elles sont peu dures, cassantes et se tachent facilement les mains.

5.4 Évaluation de la qualité

La qualité du jet peut être évaluée sous cinq aspects : La couleur, le lustre, la texture, les défauts et le volume, comme le montre le tableau 7-5-2.

Tableau 7-5-2 Évaluation de la qualité du jet

| Facteurs d'évaluation | Contenu de l'évaluation de la qualité |

|---|---|

| Couleur | Le noir pur est le meilleur ; s'il est brun, la qualité est moindre. |

| Éclat | L'éclat de la résine ou du verre est bon, l'éclat est faible en second lieu. |

| Structure | Plus l'arbre est dense et plus la texture est fine ou brillante, meilleure est la qualité ; les arbres peu brillants sont de qualité secondaire. |

| Défauts | Les minéraux sans fissures, taches ou impuretés sont préférés. |

| Granularité | Une certaine granularité est requise ; en général, plus la granularité est grande, mieux c'est. |

5.5 Origine

Le jais est principalement produit dans les strates houillères. La meilleure qualité de jais au monde est produite dans le North Yorkshire, en Angleterre. Il provient également des États-Unis, de l'Espagne, de l'Allemagne, de la France et du Canada.

La principale zone de production de Jet en Chine est Fushun, Liaoning, produite dans la série de charbon tertiaire, suivie par la production de Jet dans les mines de charbon de Shaanxi, Shanxi et Shandong.

6. Bois pétrifié

Le bois pétrifié, également connu sous le nom de bois fossile, est formé à partir des restes d'arbres anciens par un long processus de remplacement d'éléments chimiques (il s'agit plus précisément du processus de silicification). Les plantes sous forme d'arbres ligneux existent sur Terre depuis longtemps, on les trouve dans tous les coins du monde, et on peut les découvrir sur les six continents. Parmi eux, le bois pétrifié des conifères est le plus courant.

6.1 Formation

Le bois pétrifié est largement répandu dans le monde, et sa production s'étend du Carbonifère au Quaternaire.

Les conditions matérielles et les processus de formation du bois pétrifié sont principalement les suivants :

(1) Un climat ancien propice à la croissance des plantes et des ressources arboricoles abondantes.

(2) Enfouissement rapide et conditions anoxiques. Les mouvements tectoniques, les activités volcaniques et les épisodes de sédimentation par inondation peuvent rapidement ensevelir de nombreux arbres, créant ainsi des conditions anoxiques et un environnement de réduction stérile. Cet environnement est propice à la préservation complète du corps de l'arbre.

(3) Des concentrations élevées de SiO2 solutions. Le SiO2 existent généralement sous forme d'acide silicique non dissociable (H4SiO2) dont la solubilité dans la solution est très faible. Ce n'est que dans des conditions de température, de pression et de pH adéquates que le SiO2 se dissoudre en grande quantité dans la solution.

De fortes concentrations de SiO2 migrent des profondeurs vers les profondeurs, en échangeant avec des arbres ou des forêts enterrés, où la silice occupe rapidement la place des fibres de bois d'origine sous forme de gel, pour finalement former du bois pétrifié après un long processus de diagenèse géologique.

La recristallisation intense au cours des dernières étapes, les interactions répétées de la solution et la présence de différents ions de pigments finissent par former différents types et structures de bois pétrifié, monochromes ou multicolores.

La formation du bois pétrifié est un processus systémique complet. Le processus est décrit comme des substances acides riches en silice filtrées à partir de dépôts volcaniques s'infiltrant dans le tronc, solidifiant et protégeant sa structure, même les structures magnifiques. Au fil du temps, des fluides riches en minéraux s'infiltrent dans les tissus et organes restants, formant ainsi le bois pétrifié.

La silice passe généralement par trois étapes : ammonite non ordonnée, ammonite ordonnée, ammonite quartz. Le taux de conversion durant cette période est prolongé et dépend de la température, du pH et des impuretés.

(4) Mouvements géologiques appropriés. Au cours du processus de silicification, aucun mouvement géologique intense ne doit endommager les arbres lors des changements structurels ou du transport, ce qui permet au processus de silicification de se dérouler de manière générale tout au long de la diagenèse.

Une fois la silicification terminée, des mouvements géologiques font remonter le bois pétrifié à la surface ou l'exposent près de la surface.

6.2 Caractéristiques gemmologiques

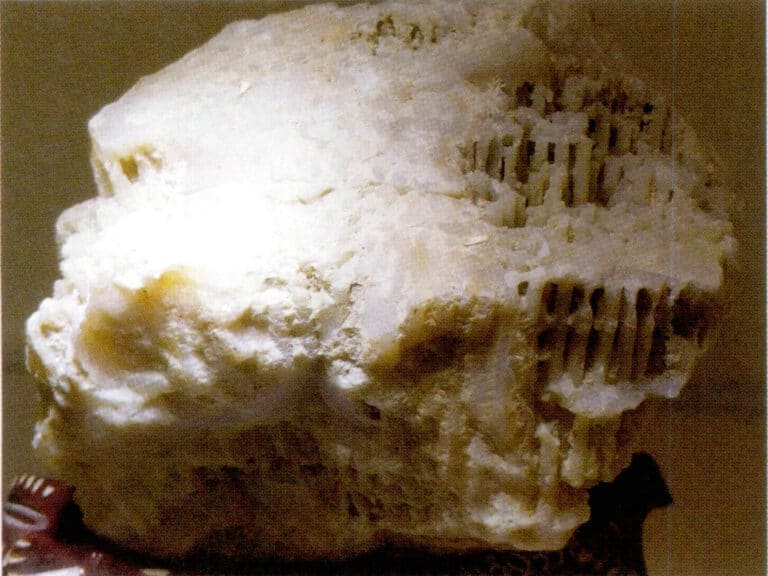

Pour les caractéristiques gemmologiques du bois pétrifié, voir le tableau 7-6-1 et les figures 7-6-1 à 7-6-10.

Tableau 7-6-1 Caractéristiques gemmologiques de base du bois pétrifié

| Principaux minéraux constitutifs | Groupe Quartz | |

|---|---|---|

| Composition chimique | SiO2,H2O et composés carbonés | |

| État cristallin | Agrégat cryptocristallin à corps amorphe | |

| Structure | Se présente souvent sous forme d'agrégats fibreux | |

| Caractéristiques optiques | Couleur | Les motifs typiques sont jaunes et tachetés, ou noirs, blancs, gris et rouges, etc. |

| Éclat | Surface polie avec éclat de verre | |

| Indice de réfraction | 1,54 ou 1,53 (mesure ponctuelle) | |

| Fluorescence ultraviolette | Généralement aucun | |

| Caractéristiques mécaniques | Dureté Mohs | 7 |

| Densité relative | 2.50 ~ 2.91 | |

| Observation microscopique | Structure stratifiée semblable à celle du bois, grain de bois | |

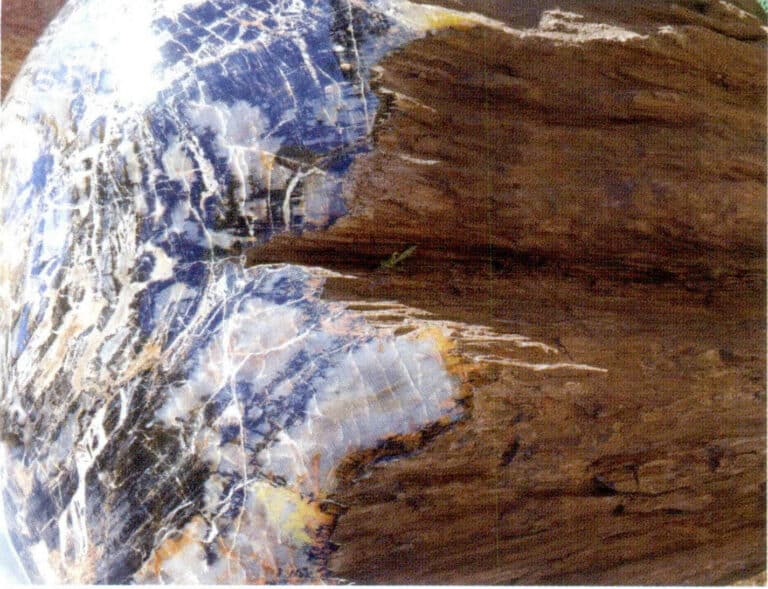

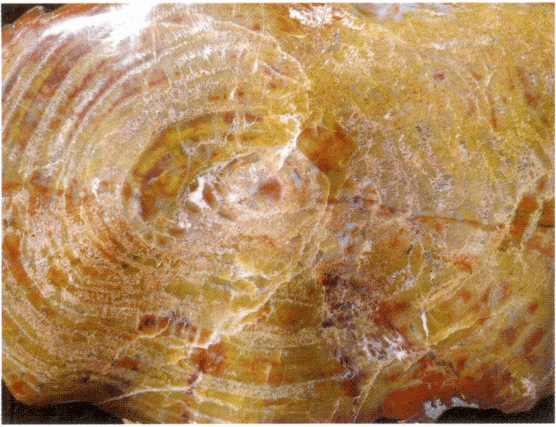

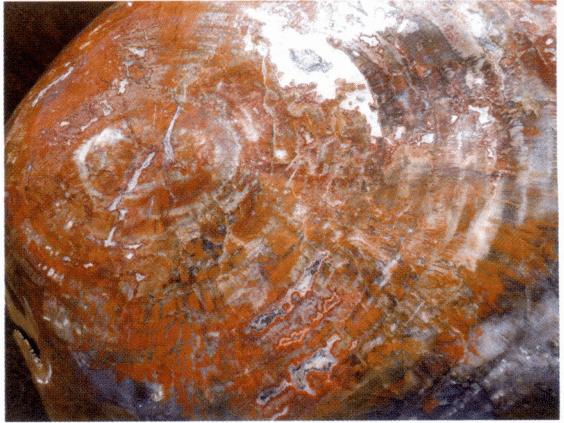

Figure 7-6-1 Coupes transversales et surfaces longitudinales du bois pétrifié

Figure 7-6-2 Coupe transversale de bois pétrifié

Figure 7-6-3 Couleur et structure du bois pétrifié (1)

Figure 7-6-4 Couleur et structure du bois pétrifié (2)

Figure 7-6-5 Couleur et structure du bois pétrifié (3)

Figure 7-6-6 Couleur et structure du bois pétrifié (4)

Figure 7-6-7 Couleur et structure du bois pétrifié (5)

Figure 7-6-8 Couleur et structure du bois pétrifié (6)

Figure 7-6-9 Couleur et structure du bois pétrifié (7)

Figure 7-6-10 Couleur et structure du bois pétrifié (8)

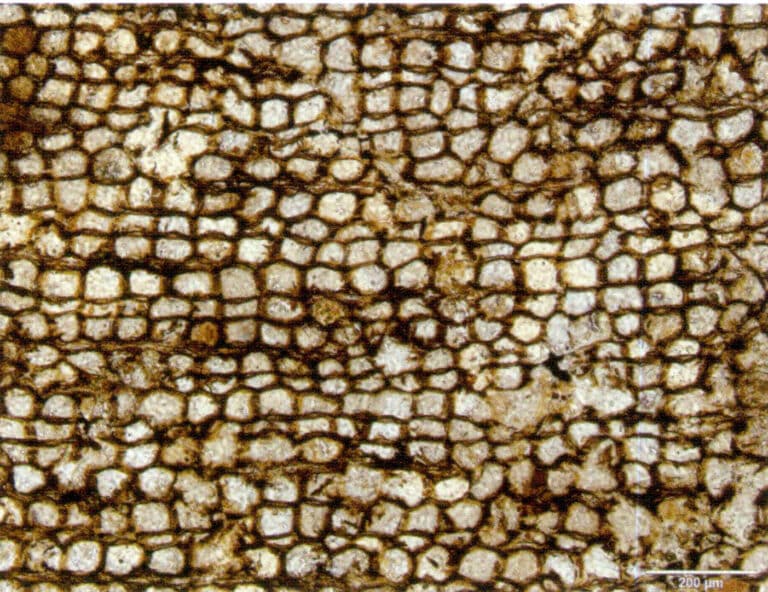

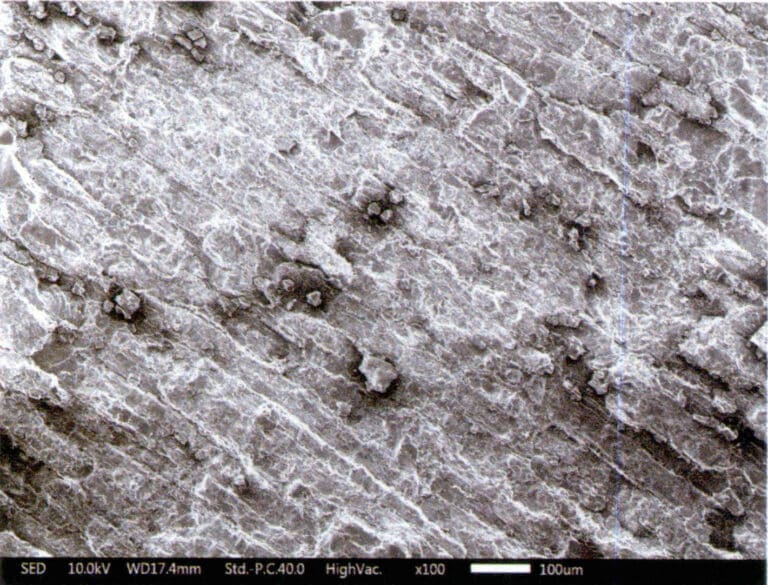

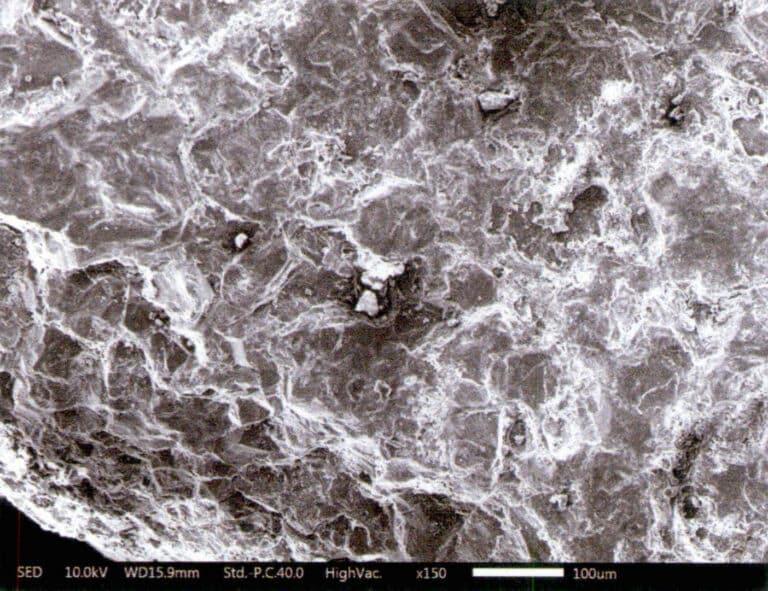

Le bois pétrifié est composé d'au moins deux matériaux inorganiques différents. La structure cellulaire originale de la plante est préservée dans le bois pétrifié. Ces matériaux biologiques originaux préservés peuvent être trouvés à des endroits spécifiques, en particulier les parois cellulaires. La structure inorganique complexe est superposée au réseau organique résiduel. La structure microscopique des tranches de bois pétrifié au microscope à lumière polarisée est illustrée dans les figures 7-6-11 à 7-6-14 ; la structure microscopique de différentes coupes transversales au microscope électronique à balayage (MEB) est illustrée dans les figures 7-6-15 et 76-16.

Figure 7-6-11 Cellules phyllotubulaires du bois pétrifié (5x)

Figure 7-6-12 Particules de quartz dans les cellules phyllotubulaires du bois pétrifié (5x)

Figure 7-6-13 Cellules phyllotubulaires dans le bois pétrifié (10x)

Figure 7-6-14 Particules de quartz dans des cellules à tubes plats et droits de bois de silice (10x)

Figure 7-6-15 Microstructure SEM de différentes sections orientées de bois pétrifié (-)

Figure 7-6-16 Microstructure SEM de différentes sections orientées de bois pétrifié (II)

6.3 Caractéristiques spectroscopiques

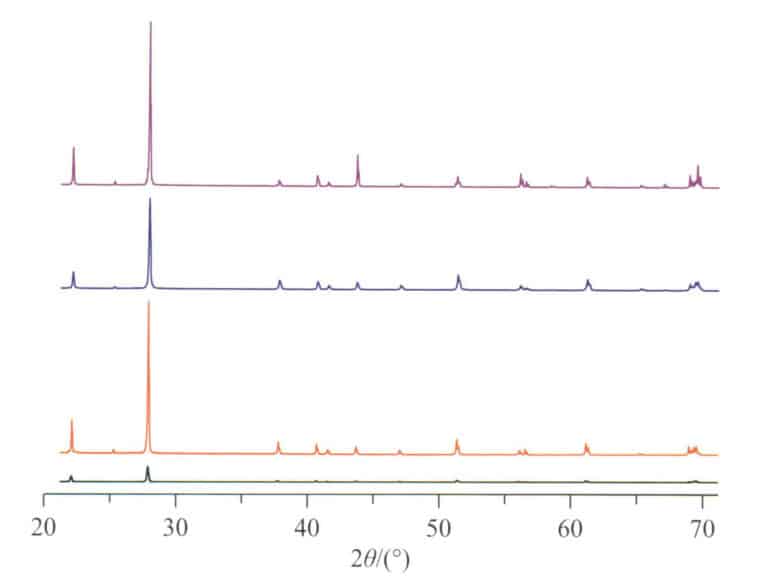

(1) XRD

La composition minérale du bois pétrifié (Beijing Yanqing) est ą-SiO2 (quartz), et l'analyse XRD est présentée à la figure 7-6-17.

(2) Spectre infrarouge

Le spectre infrarouge du jaspe coloré est principalement composé d'aragonite et de matière organique. Les pics spectraux et les modes de vibration sont présentés dans la figure 7-6-18 et le tableau 7-6-2.

Tableau 7-6-2 Caractéristiques spectrales infrarouges du bois pétrifié

| Bande de vibration caractéristique/ cm-1 | Mode vibration |

|---|---|

| 3400, 1616 | v (H - 0 - H) Vibration |

| 2927, 2850 | Matière organique |

| 1089, 1093 | v (O-Si-O) vibration d'étirement asymétrique vibration d'étirement asymétrique |

| 798, 777 | v (O-Si-O)Vibration d'étirement symétrique |

| 515, 460 | v (O-Si-O)Vibration de flexion |

(3) Spectroscopie Raman

Les pics du spectre Raman et les modes de vibration du bois pétrifié sont présentés dans la figure 7-6-19 et le tableau 7-6-3.

Figure 7-6-19 Spectre Raman du bois pétrifié (Yanqing, Beijing) Tableau 7-6-3 Caractéristiques spectrales Raman du bois pétrifié

Tableau 7-6-3 Caractéristiques spectrales Raman du bois silicifié

| Bande de vibration caractéristique/ cm-1 | Mode vibration |

|---|---|

| 1605 | v (C=C)Vibration |

| 1360 | Modes de vibration de la structure hexagonale irrégulière du C amorphe |

| 464, 356 | v (Si-O)Vibration de flexion |

| 209, 263 | Vibration de rotation ou de translation d'un tétraèdre silico-oxygène |

6.4 Classification

Le bois pétrifié peut être divisé en quatre catégories en fonction des différentes textures des matières premières : Bois pétrifié gorgé d'eau, bois pétrifié sec, bois pétrifié cassant, bois pétrifié lavé à l'eau.

Le bois pétrifié peut être classé en fonction des différentes espèces d'arbres. Cependant, cette classification implique de grandes catégories telles que les arbres et les arbustes. Lorsqu'elle est nommée, elle inclut le bois pétrifié de cyprès et de pin, parmi beaucoup d'autres, qui peuvent dépasser un millier d'espèces. C'est pourquoi cette méthode de classification n'est généralement pas utilisée.

La méthode de classification couramment utilisée en gemmologie est basée sur les composants ligneux et l'état de la présence de silice, qui peut généralement être divisée en bois pétrifié ordinaire, bois pétrifié de calcédoine, bois pétrifié d'ammonite et bois pétrifié calcaire, comme le montre le tableau 7-6-4.

Tableau 7-6-4 Classifications courantes du bois pétrifié

| Variété | Composants | Caractéristiques |

|---|---|---|

| Bois pétrifié ordinaire | Principalement du quartz cryptocristallin | La couleur est liée à la couleur d'origine du bois ; la structure interne du bois est claire. |

| Calcédoine bois pétrifié | Principalement calcédoine | Texture dense et délicate ; les taches d'oxyde de fer adhèrent aux anneaux de croissance et ressemblent à l'agate. |

| Bois pétrifié opale | Principalement de l'opale. | Texture dense, avec une structure interne du bois évidente ; les couleurs sont généralement plus claires, peuvent être grises, gris-blanc, jaune terre clair, etc. |

| Bois pétrifié calcaire | Principalement composé de quartz cryptocristallin, avec une petite quantité de calcite, de dolomite, etc. | Dureté relativement faible ; la couleur peut être blanc grisâtre, etc. |

6.5 Évaluation de la qualité

L'évaluation de la qualité du bois pétrifié est principalement basée sur des facteurs critiques tels que la couleur, le degré de silicification, la structure, l'éclat et la taille. En outre, en tant que pierre ornementale essentielle, des facteurs tels que la morphologie et l'intégrité devraient être pris en compte dans l'évaluation des pierres ornementales pour une évaluation complète. En outre, elle peut être combinée organiquement avec la valeur de la recherche en sciences géologiques. Voir le tableau 7-6-5.

Tableau 7-6-5 Évaluation de la qualité du bois pétrifié

| Facteurs d'évaluation | Contenu de l'évaluation de la qualité |

|---|---|

| Couleur | Les couleurs sont vibrantes et variées. Les couleurs vives, colorées et à l'éclat doux sont les meilleures ; les couleurs ternes, monotones et à l'éclat gris sont de qualité inférieure. |

| Texture | Une texture dense, une forte silicification, des granules uniformes et une sensation distincte de jade indiquent une grande qualité ; d'une manière générale, le bois pétrifié de calcédoine est supérieur aux autres bois pétrifiés. |

| Forme | Une forme complète et naturelle avec des veines de bois claires, une sensation de branche distincte et une section transversale qui peut présenter des anneaux de croissance est la meilleure solution. |

| Bloc | Une certaine granularité est requise ; en général, plus la granularité est grande, mieux c'est. |

| Caractère scientifique | Dans certains cas, cela peut avoir une incidence sur la valeur ; plus la valeur de la recherche géologique est élevée, mieux c'est. |

6.6 Origine

7. Corail de Jade

Le corail de jade, également connu sous le nom de corail fossile ou de jade chrysanthème, fait référence aux fossiles de coraux pétrifiés, les anciens restes de coraux qui ont été pétrifiés à la suite de processus géologiques. La morphologie et la texture du corail lui-même sont pour la plupart conservées intactes ; certains présentent une calcédoine due à des processus de remplacement.

Le principal composant du corail fossile utilisé comme pierre précieuse est le SiO2Les produits sont fabriqués en Indonésie, en Chine et dans d'autres pays.

7.1 Causes