Guide complet de l'optique, de la mécanique et des propriétés physiques des cristaux

caractéristiques, notamment couleurs, éclat, transparence, luminescence, dispersion, clivage, dureté, propriétés thermiques

Introduction :

Pour les passionnés de joaillerie, ce guide décrypte l'optique des cristaux, les propriétés mécaniques et les caractéristiques physiques essentielles des gemmes. Il est indispensable pour les bijouteries, les marques, les détaillants, les designers et les plateformes de commerce électronique. Découvrez la dispersion des couleurs, le pléochroïsme et la luminescence dans l'optique des cristaux. Comprenez la signification de la transparence, de l'éclat et de l'indice de réfraction. Plongez dans la dureté, la densité et la résistance qui influencent la durabilité d'une pierre précieuse. Ce guide vous permet d'acquérir l'expertise nécessaire pour distinguer les gemmes authentiques, ce qui est essentiel pour les bijoutiers sur mesure et les célébrités à la recherche de pièces uniques. Améliorez votre collection en découvrant les propriétés qui déterminent l'attrait et la valeur d'une pierre précieuse.

Table des matières

Section I Définitions des termes optiques relatifs aux cristaux

Dans la nature, la couleur ou la forme des cristaux attire souvent immédiatement notre attention, nous incitant à les trouver. Au fil des ans, nous avons découvert que les cristaux peuvent avoir de nombreuses formes et couleurs. Avec le développement des technologies modernes, une discipline appelée cristallographie a vu le jour. Si vous vous intéressez davantage aux cristaux, vous pouvez lire ou étudier des ouvrages plus spécialisés.

Cette section aborde brièvement les phénomènes observés lors de l'observation de pierres précieuses en cristal dans des conditions lumineuses et les termes professionnels utilisés pour décrire ces phénomènes.

1. La couleur des cristaux

1.1 Définition de la couleur

La couleur est une caractéristique visuelle causée par l'action de la lumière sur l'œil humain, en dehors des propriétés spatiales. Cette caractéristique visuelle dépend de la reconnaissance de la couleur par l'observateur et des conditions d'éclairage (figure 2-3-1).

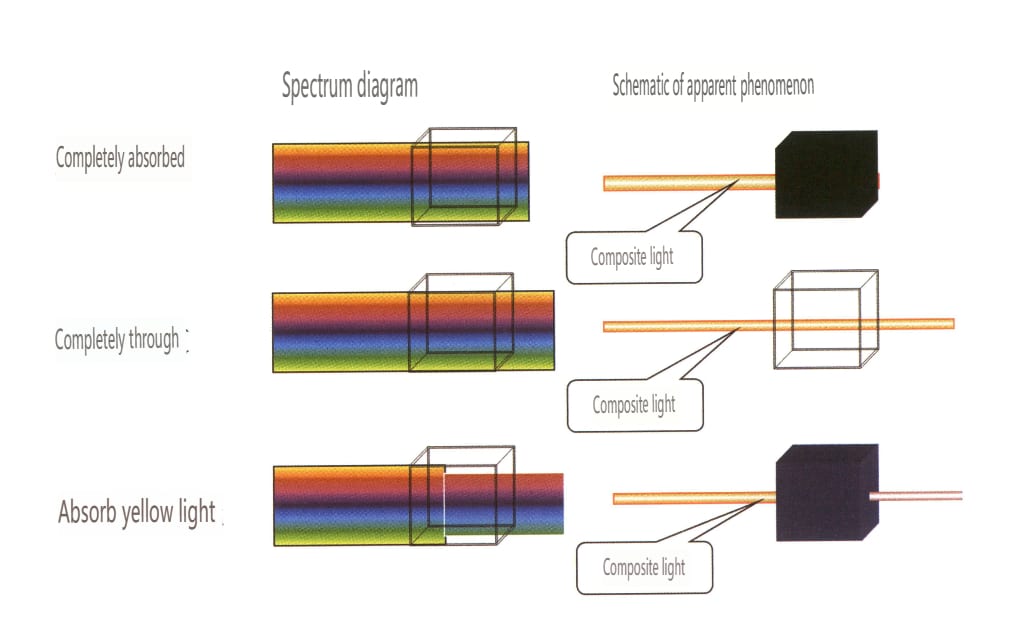

En gemmologie, la couleur est généralement exprimée comme la couleur de la pierre après absorption de la lumière visible ou peut être décrite comme la couleur complémentaire de la pierre (figure 2-3-2) après absorption sélective de la lumière visible à la lumière naturelle (figure 2-3-3).

Dans la pratique de l'identification visuelle, la définition claire de la teinte d'une gemme peut nous aider à distinguer rapidement les gemmes de leurs imitations, ainsi qu'à différencier certaines gemmes naturelles de leurs versions améliorées.

1.2 Points clés pour l'observation de la couleur

① Observer les couleurs à l'aide de la lumière réfléchie. S'il y a une source de lumière artificielle, l'observation peut se faire sous une lampe colorimétrique professionnelle à température de couleur constante. S'il n'y a pas de source de lumière artificielle, l'observation peut se faire à l'ombre par une journée ensoleillée. Il est généralement recommandé d'observer le matin, car il est préférable de ne pas observer les couleurs des pierres précieuses le soir en raison d'une lumière plus faible.

② Observer l'environnement sur un fond neutre noir, blanc et gris.

③ Les autres facteurs non mentionnés n'affectent pas les résultats de l'observation des couleurs.

1.3 Méthodes de description de la couleur

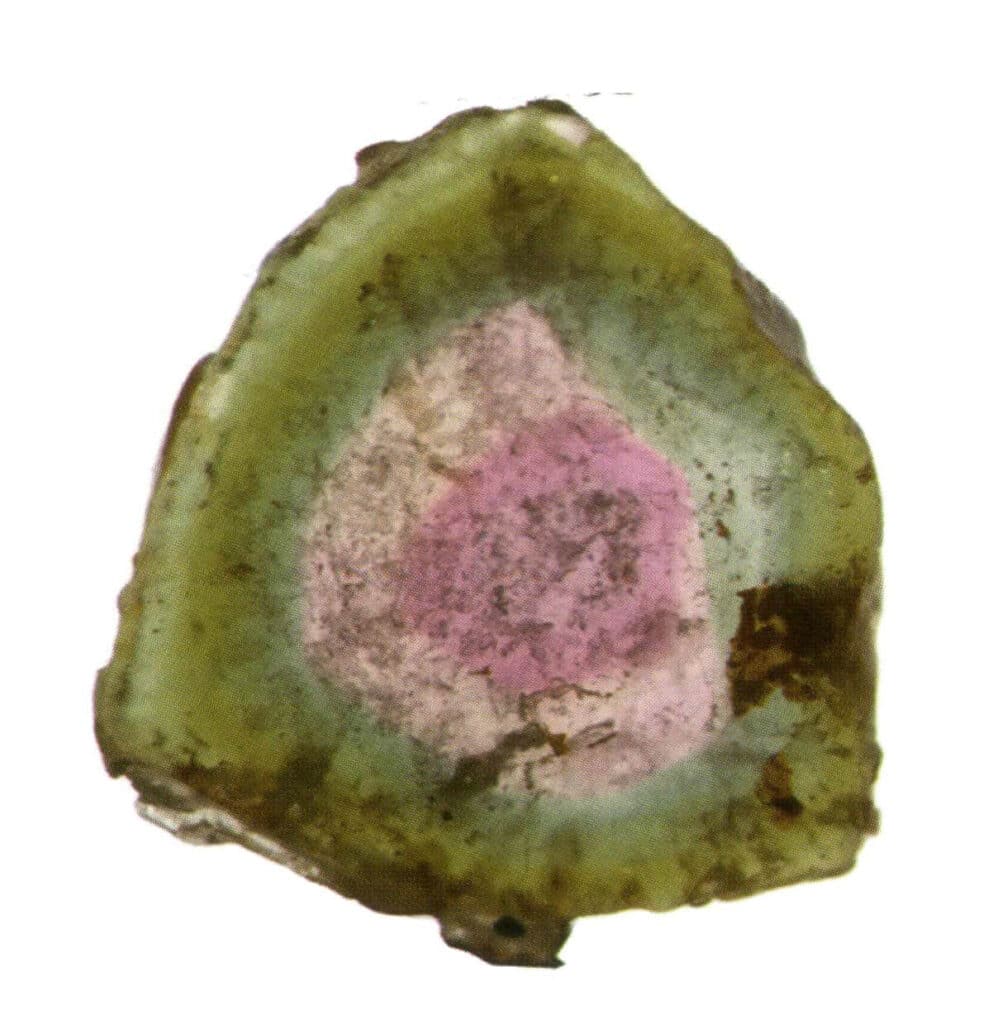

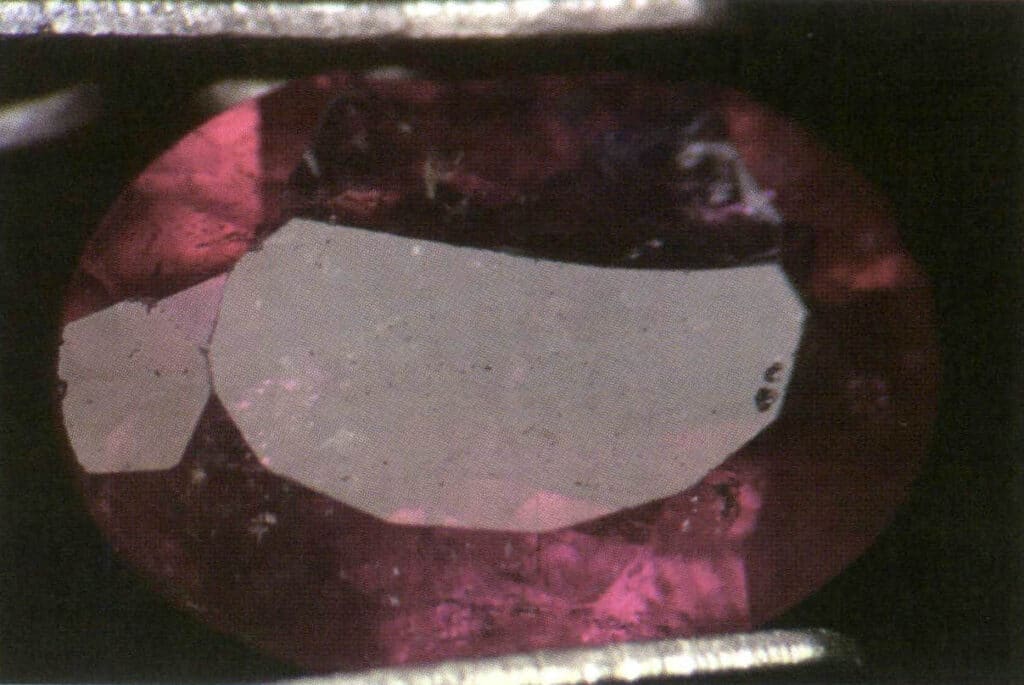

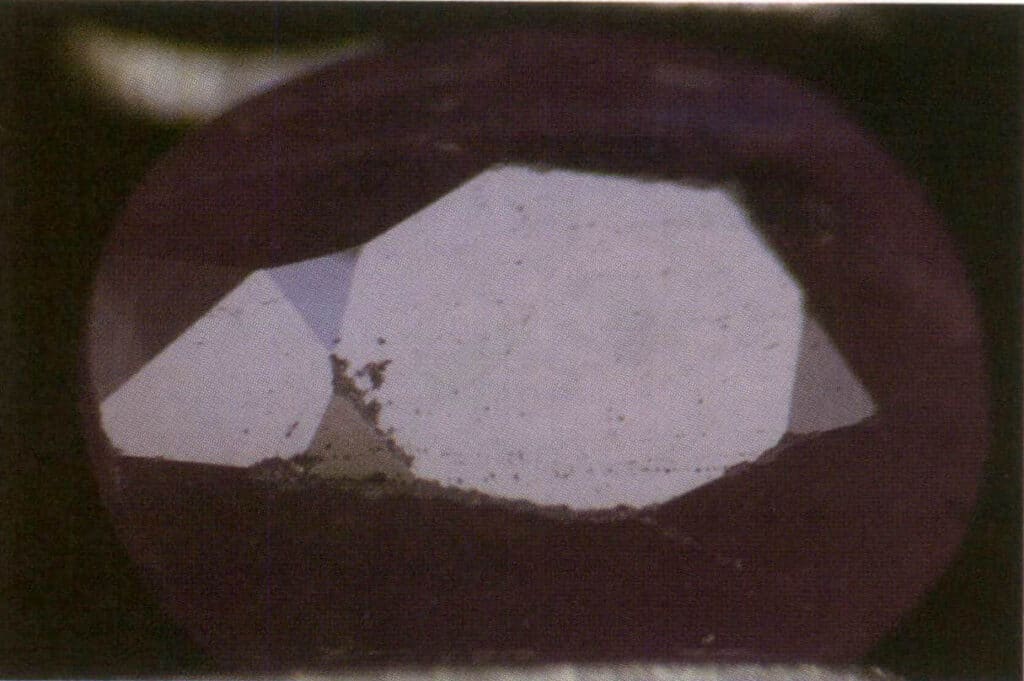

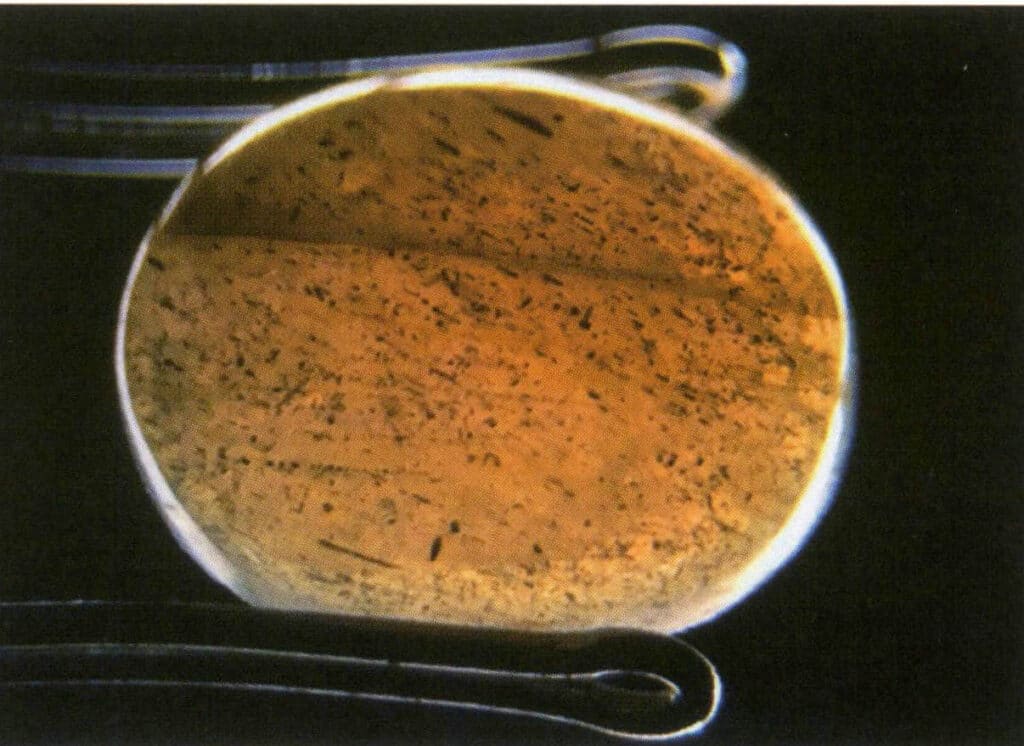

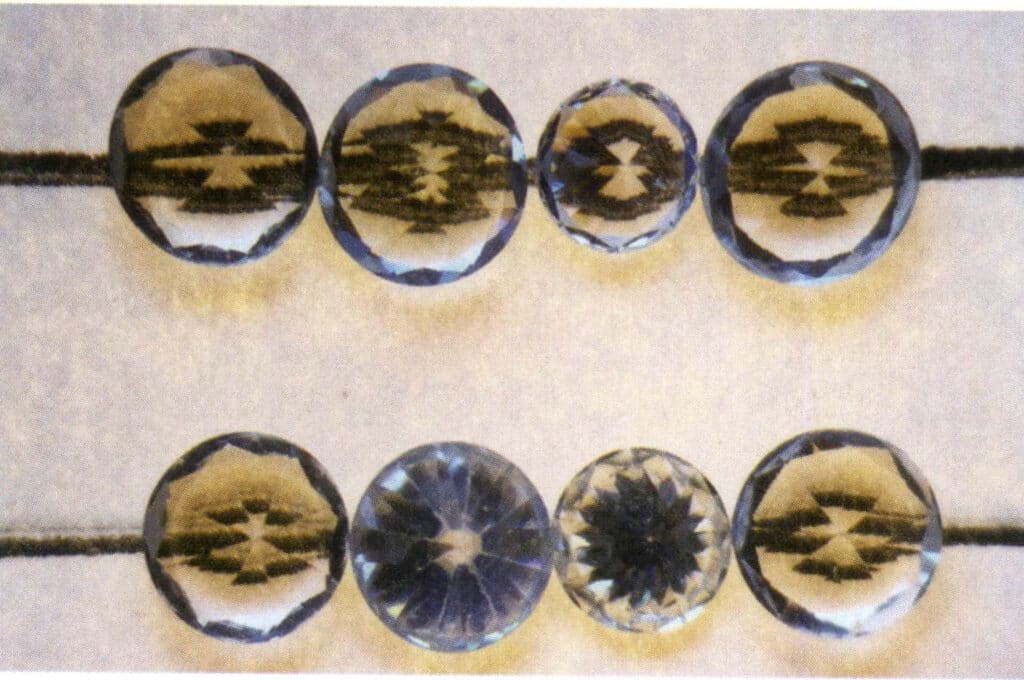

La gemmologie est un sujet interdisciplinaire et la description des couleurs des gemmes s'inspire souvent des méthodes utilisées pour décrire les couleurs des minéraux. Les méthodes les plus couramment utilisées sont les méthodes colorimétriques standard, les méthodes binomiales et les méthodes analogiques. Pour certaines gemmes présentant une distribution inégale de la couleur, il est également nécessaire de souligner spécifiquement le phénomène de l'inégalité de la couleur, que l'on appelle généralement "colour banding" lorsque la couleur est distribuée de manière rayée ou entrelacée (dans certaines gemmes, ce phénomène est directionnel et nécessite l'observation de la gemme en lumière transmise) (figure 2-3-4 figure 2-3-6).

Figure 2-3-4 Fluorspar avec bandes de couleur

Figure 2-3-5 Tourmaline avec bandes de couleur

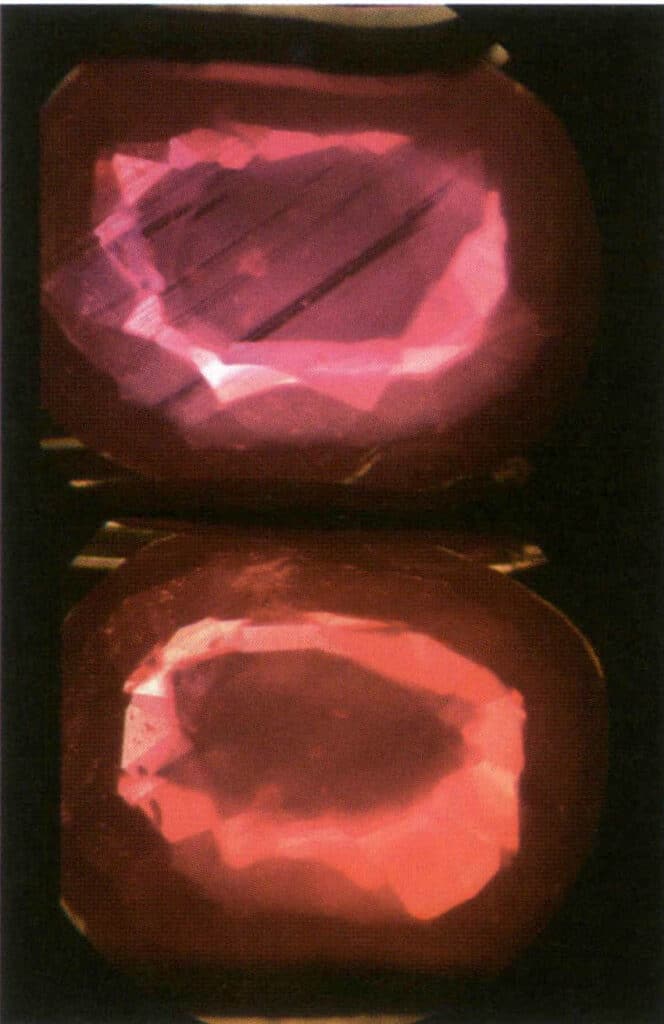

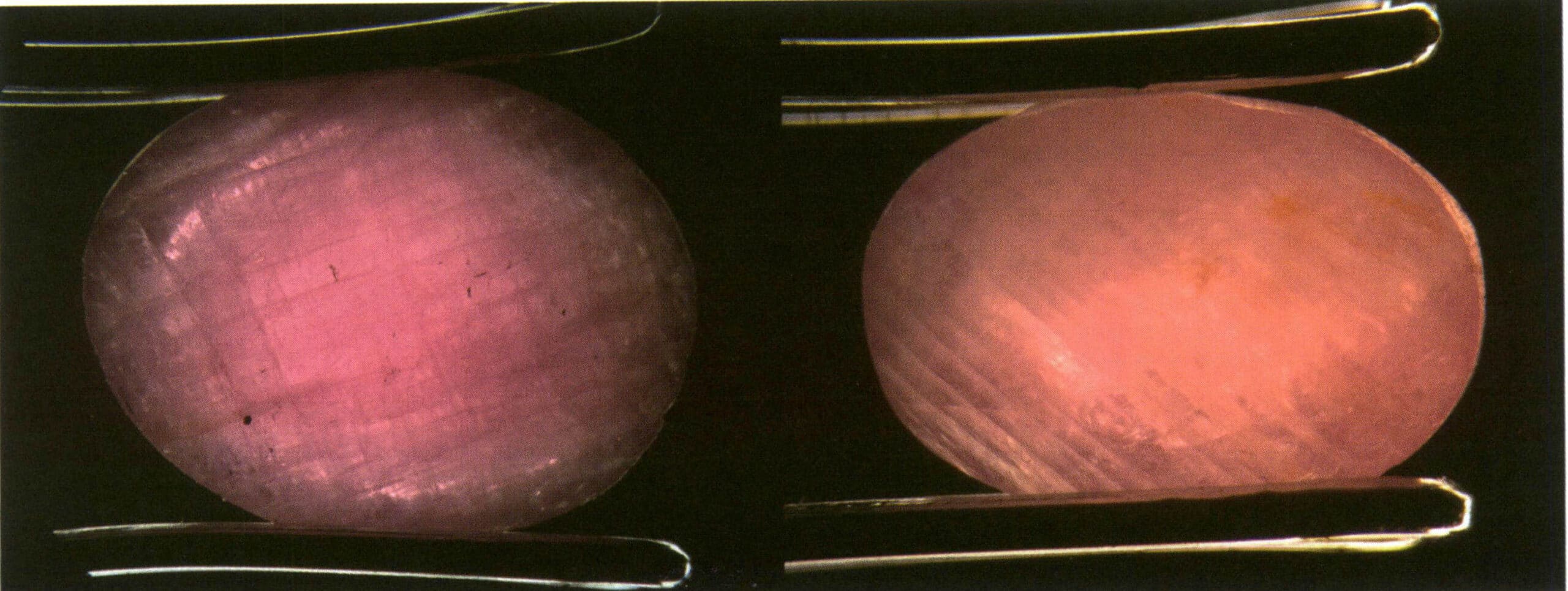

Figure 2-3-6 Pourpre-rouge, avec bandes de couleur, les bandes de couleur disparaissent après retournement (le haut montre les bandes de couleur du rubis, le bas montre les bandes de couleur du rubis après retournement).

(1) Chromatographie standard

Utiliser les couleurs standard (rouge, orange, jaune, vert, cyan, bleu, violet) et le blanc, le gris, le noir et l'incolore pour décrire la couleur du minéral (figure 2-3-7 ~ figure 2-3-17).

Figure 2-3-7 Cinabre, minéral de référence rouge standard

Figure 2-3-8 Minéral de référence orange standard chromate de plomb

Figure 2-3-9 Orpiment minéral de référence jaune standard

Figure 2-3-10 Malachite, minéral de référence vert standard

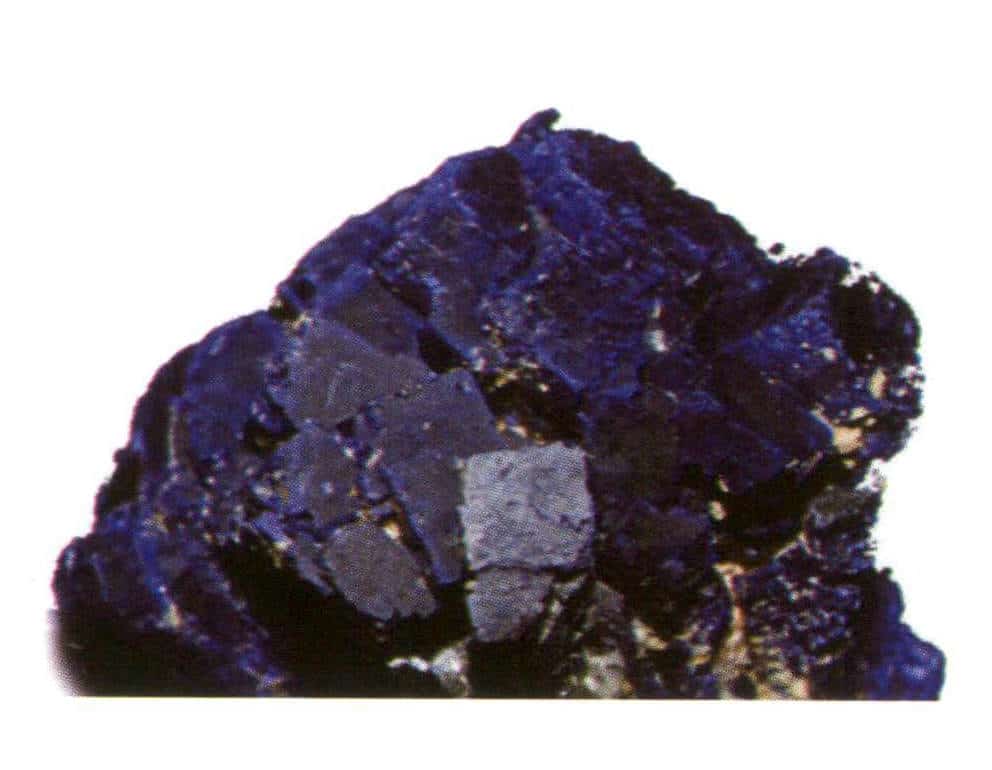

Figure 2-3-11 Azurite, minéral de référence bleu standard

Figure 2-3-12 Minéral de référence violet standard Améthyste

Figure 2-3-13 Minéral de référence brun standard Limonite

Figure 2-3-14 Tourmaline, minéral de référence noir standard

Figure 2-3-15 Minéral de référence gris standard Bauxite

Figure 2-3-16 Minéral de référence blanc standard Plagioclase

Figure 2-3-17 Minéral de référence incolore standard Pierre de glace

(2) Méthode binomiale

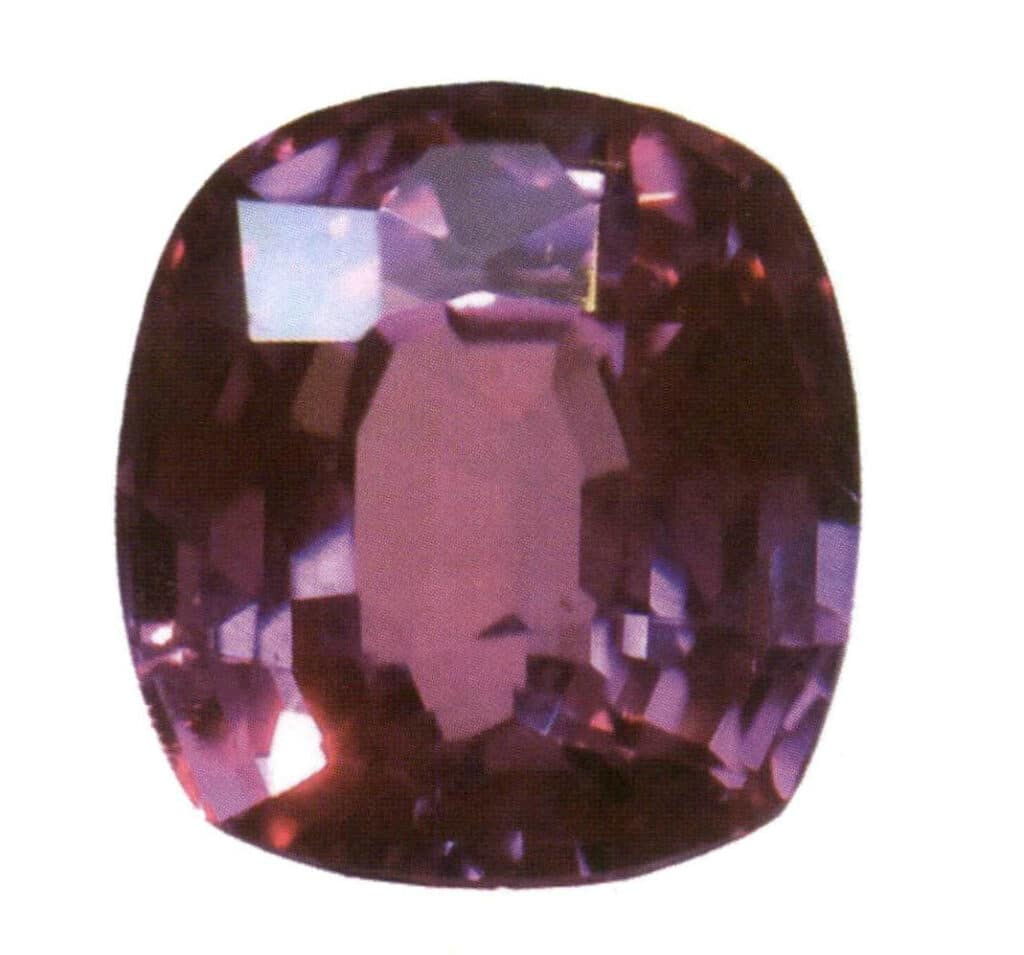

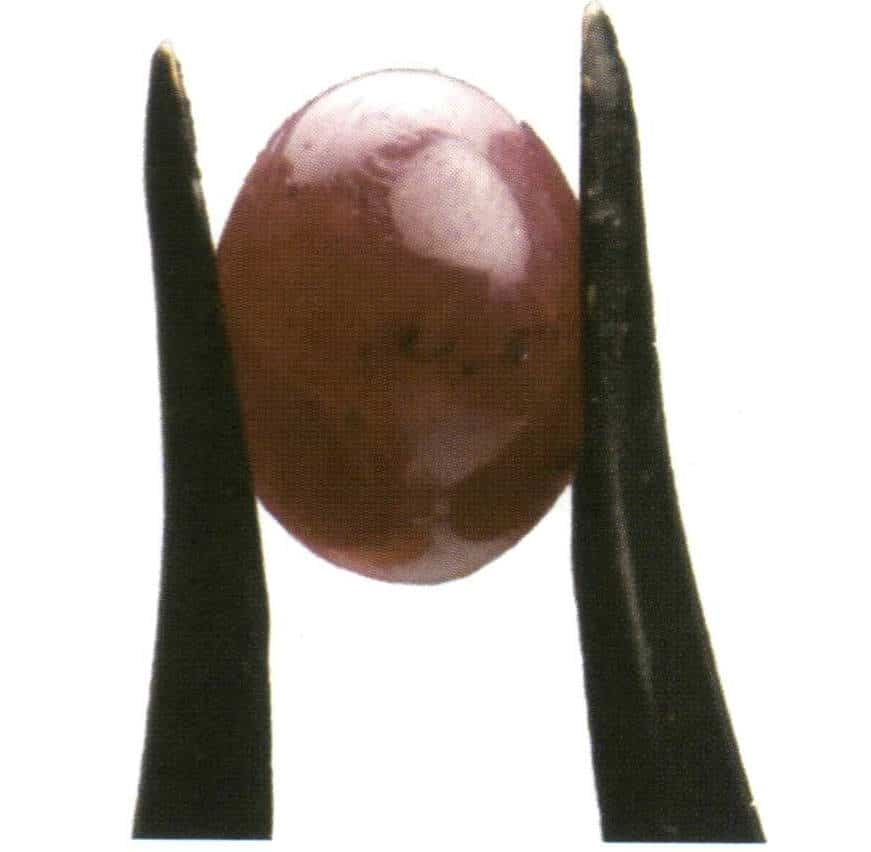

Lorsque la couleur d'un minéral est plus complexe, deux couleurs peuvent être utilisées pour la décrire. Par exemple, le rouge violacé est principalement un rouge avec une tonalité violette (figure 2-3-18). Pour les pierres précieuses aux couleurs inégales, une méthode binomiale peut également être utilisée pour décrire chaque catégorie de couleur, mais il faut noter que les couleurs sont réparties de manière inégale (illustration 2-3-19).

Figure 2-3-18 Pourpre-rouge (Padma Sapphire)

Figure 2-3-19 Bleu-vert, rose-rouge, distribution inégale des couleurs (Tourmaline)

(3) Méthode analogue

Les pierres précieuses peuvent être comparées à des objets courants pour décrire la couleur du minéral, comme le vert olive (figure 2-3-20).

La méthode des analogies est couramment utilisée pour décrire les couleurs sur le marché des pierres précieuses, telles que la topaze bleue de Londres (illustration 2-3-21) et le bleu suisse (illustration 2-3-22).

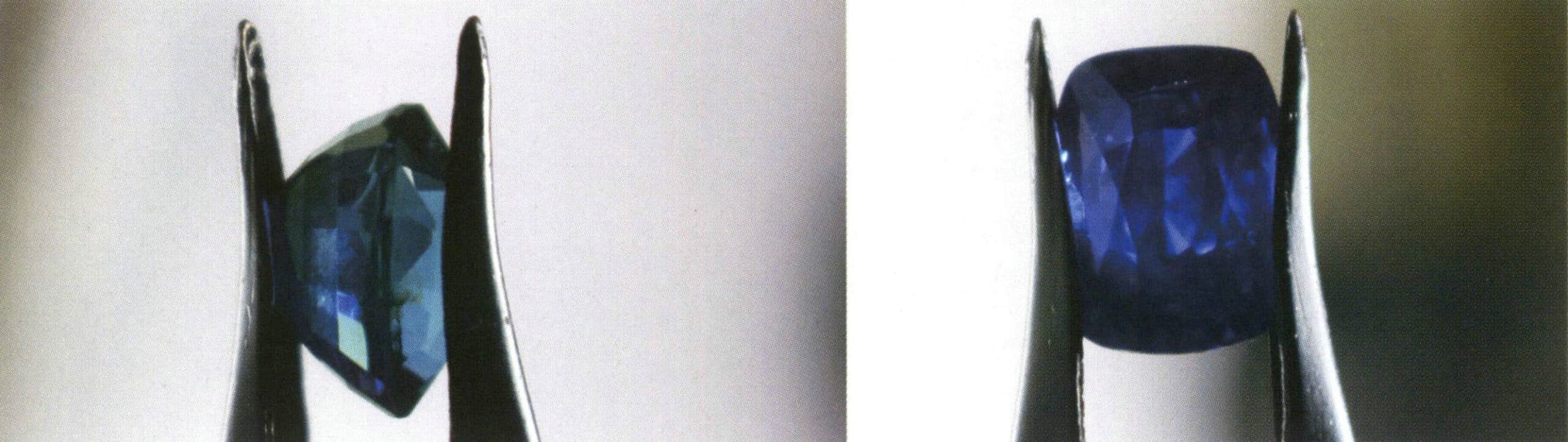

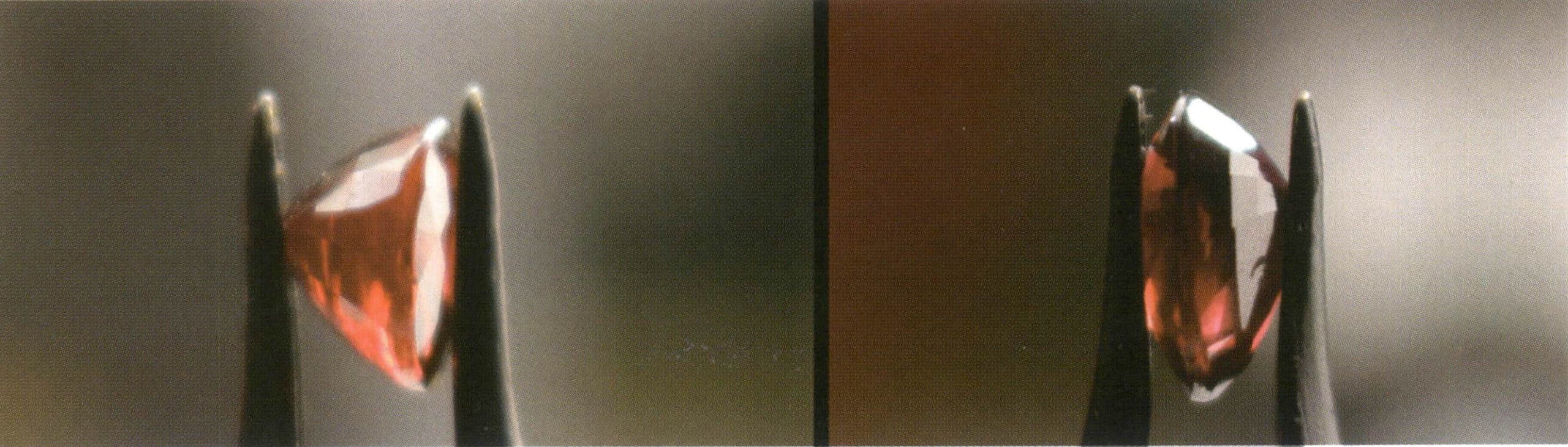

Certains de ces termes comparatifs de couleur représentent la qualité des pierres précieuses, comme le bleu bleuet pour les saphirs (illustration 2-3-23) et le bleu royal (illustration 2-3-24). Le rouge sang de pigeon pour les rubis (illustration 2-3-25) et le rouge sang de pigeon, etc.

Figure 2-3-20 Couleur de l'olive (à gauche l'olivine, à droite la couleur des oliviers et des fruits)

Figure 2-3-21 Topaze bleue de Londres

Figure 2-3-22 Topaze bleue suisse

Figure 2-3-23 Bleu de corneille (à gauche, saphir bleu de corneille ; à droite, bleu de corneille)

Figure 2-3-24 Saphir bleu royal. Le bleu royal est la deuxième couleur la plus précieuse des saphirs après le bleu corail. C'est le bleu le mieux saturé, qui peut être d'un bleu pur ou avoir une légère teinte violette.

Figure 2-3-25 Rubis rouge sang de pigeon. Le rouge sang de pigeon est la couleur la plus précieuse du rubis. Il s'agit d'une couleur rouge pure, riche, saturée et uniforme, sans autres teintes évidentes, telles que le bleu ou le brun, mais avec une très légère nuance de pourpre dans une fourchette acceptable. La couleur du corps de la gemme présente une forte réaction de fluorescence sous la lumière ultraviolette.

Le 120 décembre 2014, le GRS (Swiss Gemological Laboratory) a annoncé une nouvelle couleur, "Scarlet" (rouge impérial), pour décrire la couleur rouge des rubis mozambicains. Les rubis écarlates sont certains rubis mozambicains de couleur rouge vif avec une nuance orange, et la fluorescence de ce rubis n'affecte pas la couleur de la pierre elle-même (rubis de type B).

La GRS classe les rubis en deux types : les rubis de type A et les rubis de type B.

Les rubis de type A sont ceux du Mozambique qui présentent une fluorescence significative et dont les caractéristiques de couleur sont similaires à celles des rubis de type B, connus sous le nom de rubis "sang de pigeon". Cette appellation s'explique par le fait que ces rubis ont une couleur similaire à celle des rubis sang de pigeon de qualité supérieure provenant du Myanmar.

Les rubis de type B sont des rubis de type GRS "Scarlet" (rouge impérial), avec un certificat décrivant les rubis du Mozambique (type B) comme étant rouge vif sur le certificat principal et des descriptions supplémentaires fournies sur les certificats complémentaires.

Le 5 novembre 2015, la SSEF et Gubelin Gem Lab ont annoncé un consensus sur les termes professionnels pour décrire les saphirs rouges et bleus, rouge sang de pigeon et bleu royal. En outre, ces termes décrivent uniquement la couleur et la clarté sans aucun traitement (chauffage ou remplissage), sans inclusions sombres visibles. Ils doivent présenter une couleur uniforme et des reflets internes vifs dans les saphirs rouges et bleus.

2. L'éclat des cristaux

2.1 Définition de l'éclat

La capacité d'une surface à réfléchir la lumière et à briller dépend du degré de polissage de la surface et de l'indice de réfraction. Des termes tels que "brillance" ou "éclat" sont souvent utilisés sur le marché pour remplacer le terme technique "lustre".

Dans la pratique de l'identification visuelle, l'éclat peut nous aider à distinguer rapidement les pierres précieuses de leurs imitations, ainsi qu'à différencier certaines pierres précieuses naturelles de leurs homologues traitées.

2.2 Points clés pour l'observation de l'éclat

① Observer l'éclat à l'aide de la lumière réfléchie.

② Lorsque vous observez des cristaux, prêtez attention à l'effet des motifs de la face du cristal sur l'éclat.

En général, l'éclat des pierres précieuses traitées est supérieur à celui de leurs cristaux (figure 2-3-26).

③ Lors du traitement, la pierre précieuse peut être due à la différence de dureté du matériau de polissage ou à la direction et à la différence de dureté du matériau lui-même, ce qui entraîne une différence d'éclat entre les mêmes pierres précieuses.

④ Pour les pierres en cristal, dans les mêmes conditions de polissage, plus l'indice de réfraction de la pierre est élevé, plus l'éclat est fort. Les agrégats de pierres précieuses peuvent présenter des variations d'éclat en raison de leur composition (figure 2-3-27).

⑤ L'absence d'autres facteurs n'affecte pas les résultats de l'observation de l'éclat.

2.3 Méthodes de description de l'éclat

Ce livre traite des huit types d'éclat des pierres précieuses. Les grappes que l'on peut observer dans les cristaux comprennent l'éclat métallique, l'éclat sub-métallique, l'éclat adamantin, l'éclat vitreux et l'éclat gras (qui est facilement visible dans les zones où le cristal est endommagé). D'autres types d'éclat se rencontrent plus fréquemment dans les agrégats ou les pierres précieuses organiques, sur lesquels nous reviendrons dans les chapitres suivants.

(1) Éclat métallique

Lorsque l'on observe des pierres précieuses cristallines en lumière réfléchie, les métaux ou quelques pierres précieuses peuvent présenter des réflexions très fortes (la majeure partie de la lumière incidente subit une réflexion spéculaire), comme l'or, l'argent et la pyrite (figure 2-3-28). Cela peut être compris comme ayant une intensité de réflexion similaire à celle des métaux communs.

(2) Éclat de diamant

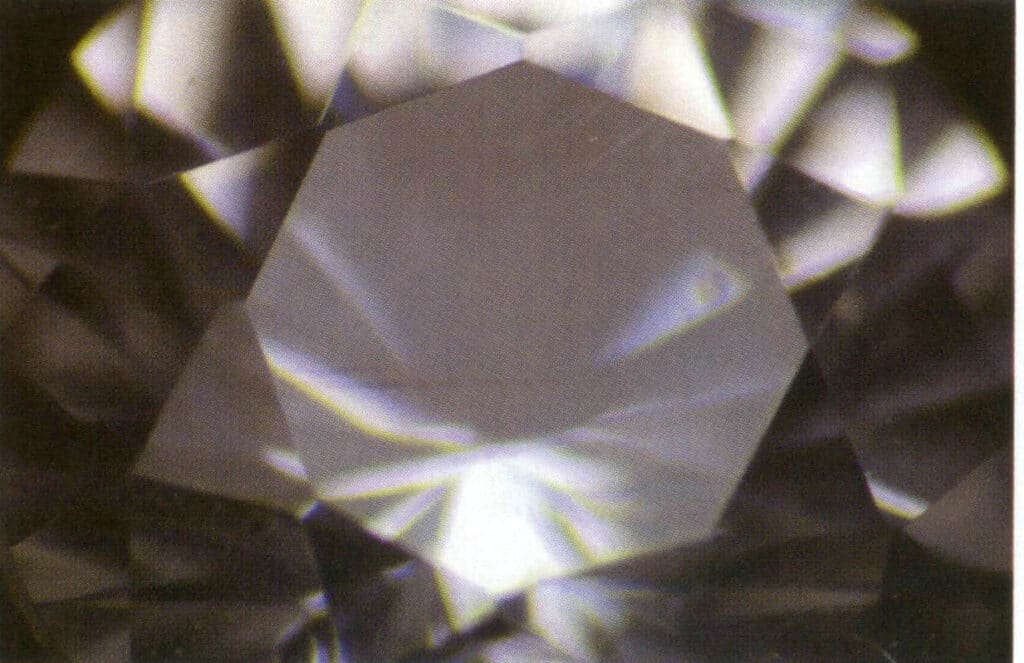

Lorsque l'on observe les pierres précieuses cristallines à l'aide de la lumière réfléchie, l'état de réflexion le plus fort apparaît dans les pierres précieuses telles que les diamants (figure 2-3-29). Dans l'analyse d'identification des pierres précieuses, nous considérons que les pierres précieuses dont l'indice de réfraction (données observées à l'aide d'instruments professionnels de test des pierres précieuses tels que les réfractomètres ou les réflectomètres) est supérieur à 2,417 ont un éclat de diamant après polissage. L'éclat sub-diamant (figures 2-3-30, 2-3-31) se situe entre l'éclat diamant et l'éclat verre, les pierres ayant un indice de réfraction compris entre 2,417 et 1,780 présentant un éclat sub-diamant après polissage.

(3) Éclat du verre

En observant les pierres cristallines sous une lumière réfléchie, on constate que la plupart des pierres cristallines présentent ce type d'éclat, comme les émeraudes, le cristal, la tourmaline, etc. (figures 2-3-32 et 2-3-34). Dans l'analyse de l'identification des pierres précieuses, nous considérons que les pierres précieuses dont l'indice de réfraction est compris entre 1,45 et 1,78 présentent un éclat vitreux après polissage, ce qui peut être compris comme une intensité de réflexion similaire à celle d'une surface en verre. Dans les mêmes conditions de polissage, plus l'indice de réfraction est faible, plus l'éclat vitreux est faible, ce qui peut être décrit comme un éclat vitreux faible ; inversement, plus l'indice de réfraction est élevé, plus l'éclat vitreux est fort, ce qui est parfois décrit comme un éclat vitreux fort.

(4) Éclat gras

Lorsque l'on observe les pierres en cristal avec une lumière réfléchie, quelques pierres peuvent présenter ce phénomène sur leurs faces cristallines. En revanche, la plupart des gemmes présentent cet éclat sur des parties irrégulières causées par des dommages externes (ce phénomène peut être décrit à l'aide de termes professionnels tels que fracture ou clivage non développé) (figures 2-3-35 et 2-3-36). Il peut être compris comme une intensité de réflexion similaire à celle d'une surface grasse.

Figure 2-3-28 Éclat métallique des cristaux de pyrite en lumière réfléchie

Figure 2-3-29 L'éclat du diamant sous la lumière réfléchie

Figure 2-3-30 L'éclat sub-diamant de la zircone cubique en lumière réfléchie

Figure 2-3-31 Éclat subadamantin d'un grenat d'aluminium brasé artificiel sous lumière réfléchie

Figure 2-3-32 L'éclat de verre de la fluorine en lumière réfléchie

Figure 2-3-33 L'éclat de verre de la tourmaline en lumière réfléchie

Figure 2-3-34 L'éclat de verre du rubis sous la lumière réfléchie

Figure 2-3-35 Comparaison de l'éclat gras (sur les bords irréguliers) et de l'éclat de verre (dans la zone de surbrillance presque triangulaire) de la surface brisée d'une tourmaline en lumière réfléchie

Figure 2-3-36 Éclat gras de la fracture d'un cristal de grenat en lumière réfléchie

3. Transparence des cristaux

3.1 Définition de la transparence

Capacité d'un objet à transmettre la lumière visible. L'épaisseur et la couleur du cristal influencent le jugement de la transparence de la gemme. En règle générale, pour les cristaux de couleur, plus le cristal est épais, moins il est transparent.

Dans l'identification visuelle proprement dite, la transparence ne peut être utilisée comme un facteur de jugement autonome permettant de distinguer rapidement les gemmes de leurs imitations ; elle apparaît plus souvent comme un facteur d'évaluation de la qualité des gemmes.

3.2 Points clés pour l'observation de la transparence

① Utiliser la lumière transmise pour observer la transparence ; à ce moment, il est important de s'assurer que l'intensité de la lumière transmise est proche de celle de la lumière naturelle. Une erreur d'appréciation se produit souvent lorsqu'il y a un écart entre l'intensité de la lumière d'observation et celle de la lumière naturelle.

② Lorsque la gemme contient des inclusions (impuretés) évidentes, la transparence est réduite ou inégale.

③ Pour des pierres de même épaisseur, plus la couleur est foncée, moins elle est transparente ; Pour des pierres de même couleur, plus l'épaisseur est importante, moins elle est transparente.

④ Les autres facteurs non mentionnés n'affectent pas les résultats de l'observation de la transparence.

3.3 Description des méthodes de transparence

En fonction du degré de transmission de la lumière, la transparence est divisée en cinq niveaux : transparent, semi-transparent, translucide, micro-transparent et opaque.

(1) Transparent

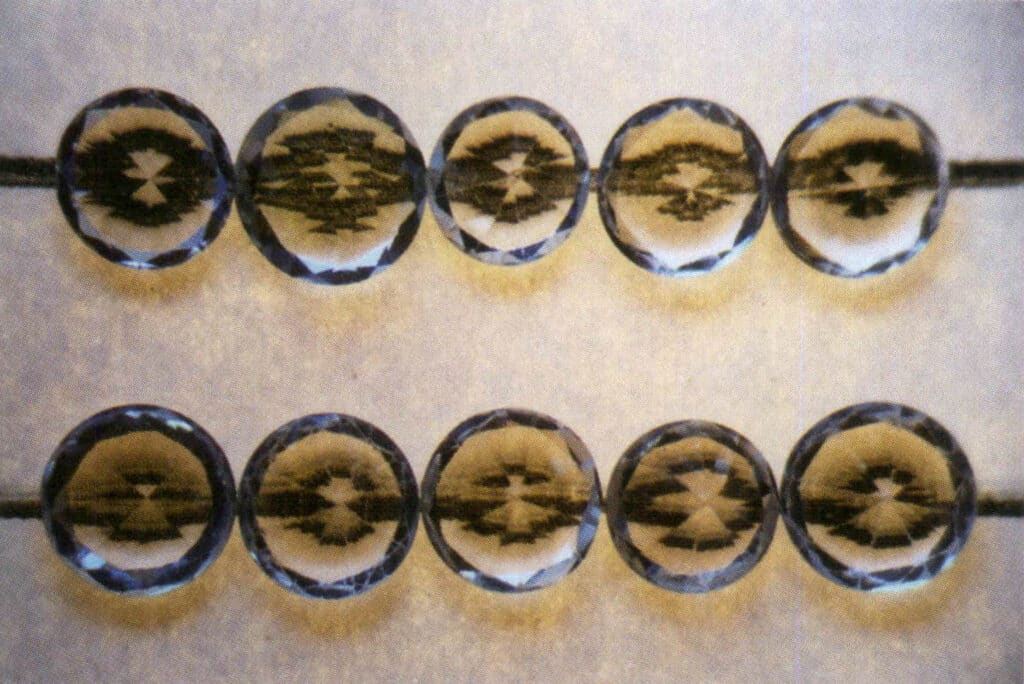

En observant la gemme en lumière transmise, la gemme apparaît globalement brillante et, par rapport à l'arrière-plan, la luminosité de la partie centrale de la gemme est soit conforme, soit légèrement supérieure à celle de l'arrière-plan. En même temps, les contours des bords sont plus sombres (figure 2-3-37 à figure 2-3-39).

Les objets situés du même côté que la lumière transmise peuvent être vus plus clairement à travers la gemme.

Pour les gemmes à facettes, le sens de la transparence est de voir clairement les facettes et les arêtes du pavillon à partir de la plus grande table (figure 2-3-40).

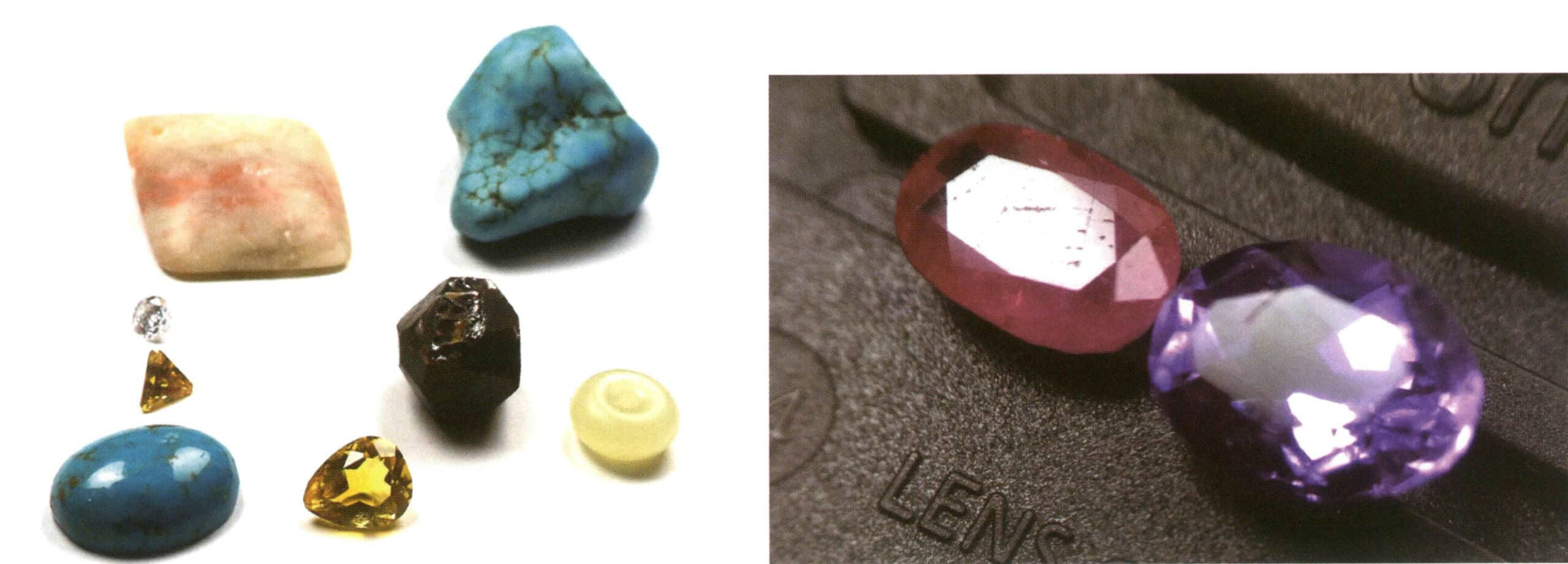

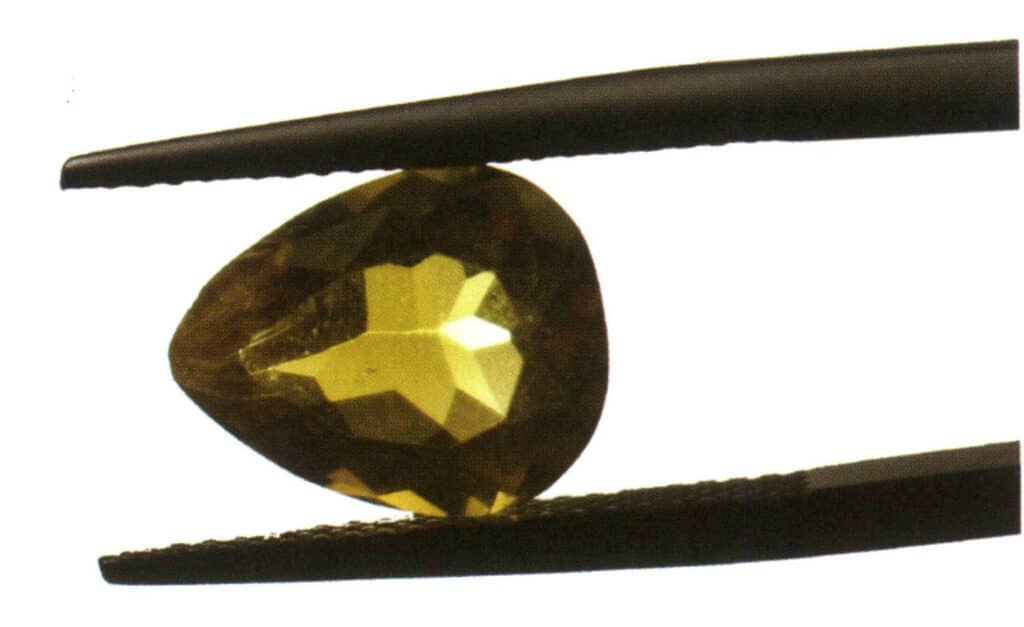

Figure 2-3-37 A gauche, la citrine, au milieu, la pierre synthétique.

Figure 2-3-38 Transparent (cristal jaune, lumière transmise)

Figure 2-3-39 Transparent (grenat, lumière transmise).

Figure 2-3-40 : Transparent (grenat d'aluminium artificiel brasé, lumière transmise). Le point clé pour juger de la transparence des pierres précieuses à indice de réfraction élevé comme les diamants est la capacité à voir les facettes et les surfaces de l'autre côté de la pierre précieuse.

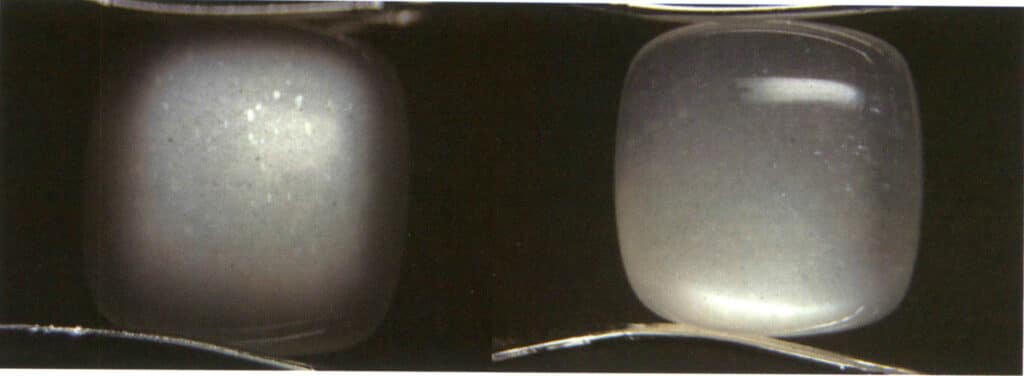

(2) Sous-transparent.

En observant la pierre précieuse en lumière transmise, la pierre précieuse apparaît brillante dans l'ensemble. Par rapport à l'arrière-plan, la luminosité de la pierre précieuse correspond à celle de l'arrière-plan. Les objets observés du même côté que la lumière transmise sont plus prononcés, tandis que les objets semblent quelque peu flous, comme si une couche de gaze blanche dense avait été ajoutée entre la pierre précieuse transparente et la source de lumière (figures 2-3-41, 2-3-42).

Figure 2-3-41 Cristal de poudre (lumière réfléchie)

Figure 2-3-42 Sub-transparent (cristal en poudre, lumière transmise)

(3) Translucide

Lorsque l'on observe la gemme en lumière transmise, elle apparaît relativement brillante dans l'ensemble, mais sa luminosité est plus faible que celle de l'arrière-plan. Les objets situés du même côté que la lumière transmise sont plus apparents, mais il est impossible de déterminer ce qu'est l'objet ; on peut seulement savoir qu'il y a un objet (figures 2-3-43, 2-3-44).

Figure 2-3-43 Translucidité (feldspath tiré, lumière transmise)

Figure 2-3-44 Translucide (pierre de soleil, lumière transmise)

(4) Subtranslucide

Il existe deux cas de figure pour la semi-transparence.

L'une des situations est l'observation de la pierre précieuse en lumière transmise, où la luminosité de la pierre précieuse apparaît noire au centre en raison d'une faible transmission de la lumière, alors que les bords apparaissent brillants en raison d'une forte transmission de la lumière.

Une autre situation consiste à observer la gemme en lumière transmise. La gemme apparaît noire dans son ensemble en raison de son opacité, mais les caractéristiques internes de la gemme sont visibles en lumière réfléchie (figure 2-3-45).

(5) Opaque

En observant la gemme en lumière transmise, on constate que la gemme est opaque et que, par rapport au fond relativement clair, les bords de la gemme sont brillants, tandis que d'autres zones apparaissent noires ou ne laissent pas passer la lumière (figures 2-3-46, 2-3-47).

Illustration 2-3-46 Opaque (cristal : tourmaline)

Illustration 2-3-47 Opaque (Cristal : ruby)

4. Le pléochroïsme des cristaux

4.1 Définition du pléochroïsme

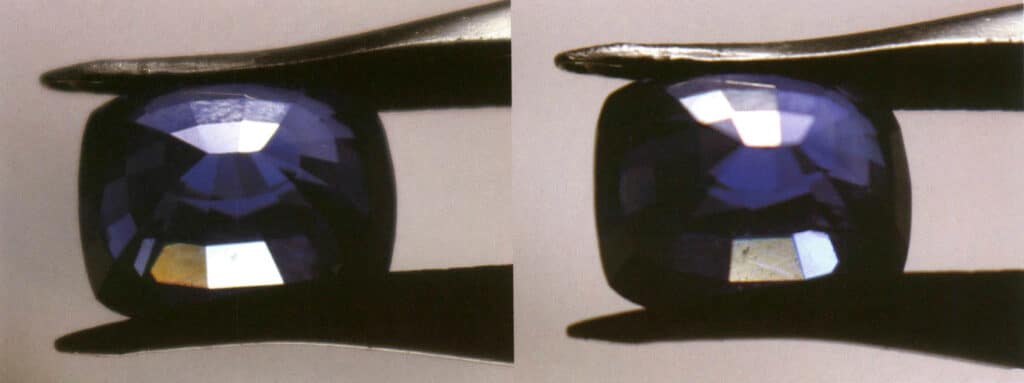

Le phénomène selon lequel certains cristaux translucides ou transparents semblent avoir des couleurs différentes lorsqu'ils sont observés sous des angles différents est appelé pléochroïsme.

Les différentes couleurs font référence aux différences de teinte, de luminosité et d'obscurité.

Il est important de noter que toutes les pierres précieuses ne présentent pas ce phénomène ; seules certaines pierres précieuses des familles de cristaux intermédiaires ou inférieures peuvent présenter un pléochroïsme. En règle générale, les pierres précieuses de la famille des cristaux intermédiaires peuvent présenter deux couleurs (dichroïsme) ; les pierres précieuses de la famille des cristaux inférieurs peuvent présenter trois couleurs (trichroïsme), collectivement appelées pléochroïsme.

Dans la pratique de l'identification visuelle, le pléochroïsme peut nous aider à distinguer rapidement les pierres précieuses de leurs imitations, comme le saphir et son imitation, l'iolite (figures 2-3-48 à 2-3-50).

4.2 Points clés pour l'observation du pléochroïsme

① Utiliser la lumière transmise pour observer le pléochroïsme des pierres précieuses. Il est important de noter que le pléochroïsme de la plupart des pierres précieuses ne peut être observé qu'à l'aide d'un dichroscope ; il est très difficile à observer à l'œil nu.

② Lorsqu'il y a des inclusions (impuretés) évidentes à l'intérieur de la pierre précieuse, la réduction de la transparence de la pierre précieuse peut affecter l'observation du pléochroïsme.

③ Les autres facteurs non mentionnés n'affectent pas les résultats de l'observation du pléochroïsme.

4.3 Description des méthodes de pléochroïsme

Le format de description du pléochroïsme observé à l'œil nu est présent et absent.

Le format de description pour l'observation du phénomène de pléochroïsme des pierres précieuses à l'aide d'un dichroscope comprend les éléments suivants : Le nombre de couleurs pléochroïques ; L'intensité du pléochroïsme ; La description des couleurs pléochroïques. Par exemple, les pierres précieuses présentant un dichroïsme peuvent être décrites comme un dichroïsme fort, rouge/pourpre-rouge ; les pierres précieuses présentant un trichroïsme peuvent être décrites comme un trichroïsme fort, bleu-violet profond/bleu-violet clair/jaune clair.

5. Luminescence des cristaux

5.1 Définition de la luminescence

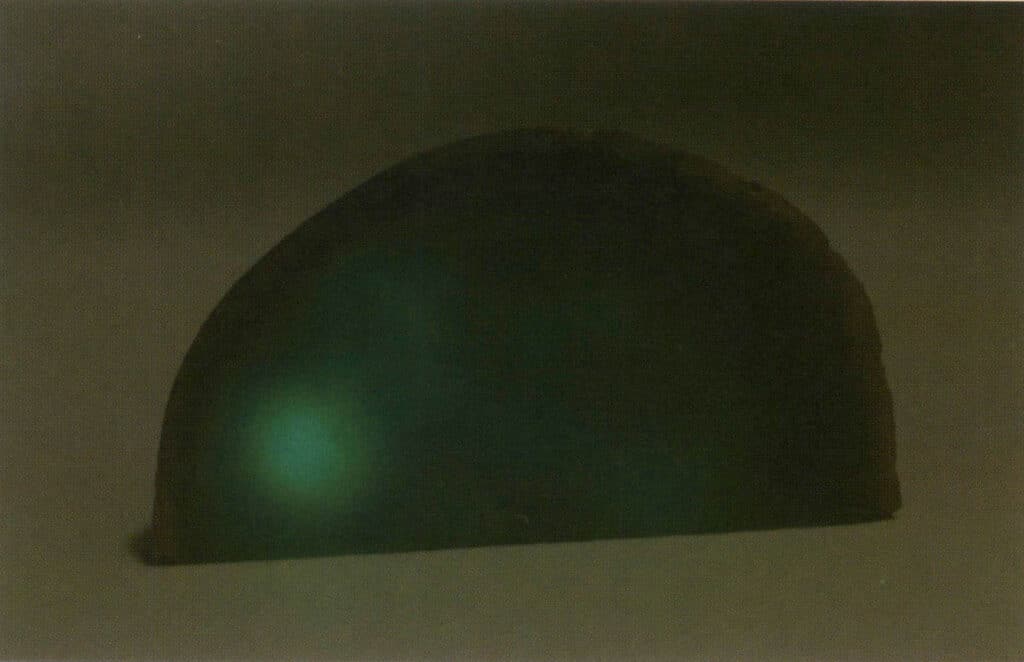

Les pierres précieuses luminescentes sont encore plus séduisantes. À l'exception des rubis, qui présentent facilement un astérisme, et du spath fluor, qui présente facilement une phosphorescence, la fluorescence ou la phosphorescence de la plupart des pierres précieuses ne peut être observée que sous une lumière ultraviolette. Par conséquent, dans le cadre d'une identification visuelle pratique, la fluorescence des rubis peut nous aider à distinguer rapidement les rubis de la plupart des imitations naturelles (figure 2-3-51).

(1) Luminescence

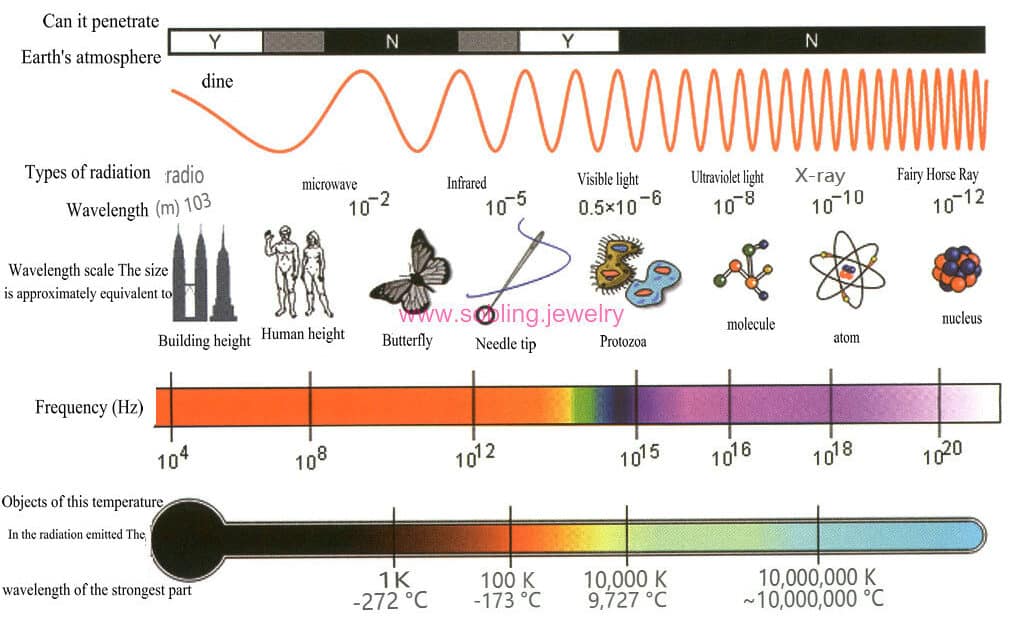

Lorsqu'elle est stimulée par une énergie externe, la propriété des cristaux d'émettre une lumière visible est appelée luminescence. L'énergie externe comprend la friction, la lumière ultraviolette, les rayons X et d'autres radiations à haute énergie.

La lumière ultraviolette est l'une des sources d'énergie externe les plus faciles à obtenir. La lumière du soleil contient de la lumière ultraviolette et, dans la vie réelle, la lumière ultraviolette est utilisée dans les machines de vérification des billets de banque et pour la désinfection des salles d'hôpital.

(2) Fluorescence et phosphorescence

En gemmologie, différentes longueurs d'onde de sources de lumière ultraviolette sont souvent utilisées pour observer la luminescence des pierres précieuses, divisée en deux types : la fluorescence et la phosphorescence.

On parle de fluorescence lorsqu'une pierre précieuse émet de la lumière lorsqu'elle est excitée par une lumière ultraviolette, et que l'émission cesse lorsque l'énergie externe disparaît (figures 2-3-52, 2-3-53).

La phosphorescence est le phénomène par lequel une pierre précieuse émet de la lumière lorsqu'elle est excitée par une lumière ultraviolette et continue à briller pendant un certain temps après que l'énergie externe se soit dissipée (figure 2-3-54).

Figure 2-3-51 Fluorescence des pierres précieuses (à gauche la tourmaline, à droite le rubis) sous une forte lumière réfléchie ; la tourmaline rouge de gauche sans fluorescence présente une couleur inégale, tandis que le rubis rouge de droite avec une forte fluorescence présente une couleur uniforme. Il s'agit d'une différence d'identification visuelle importante entre les rubis fortement fluorescents et leurs imitations non fluorescentes.

Figure 2-3-52 Fluorescence du spinelle rouge

Figure 2-3-53 Fluorescence du rubis (Par rapport aux saphirs bleus non fluorescents, les rubis fluorescents sont plus attrayants)

Figure 2-3-54 Plastique (phosphorescence de l'aluminate de bore strontium artificiel)

(3) Facteurs d'influence

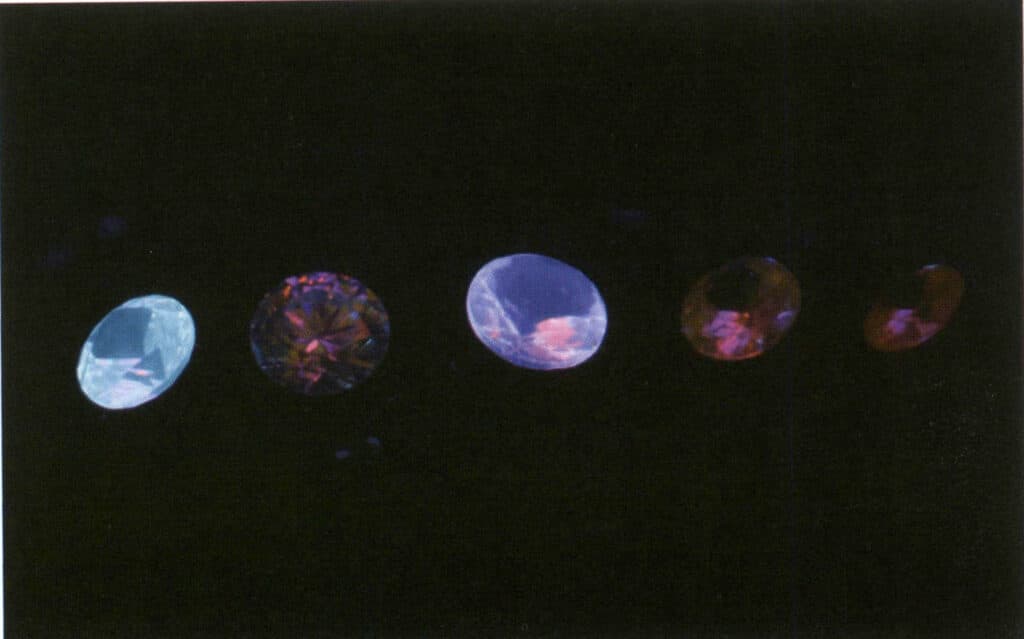

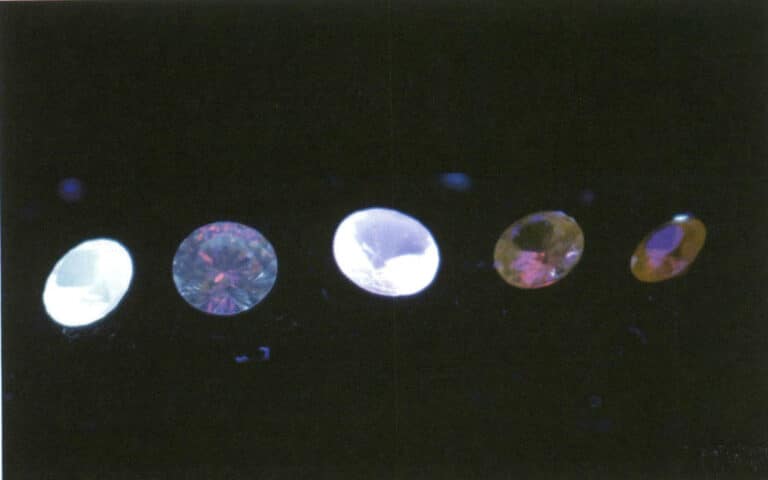

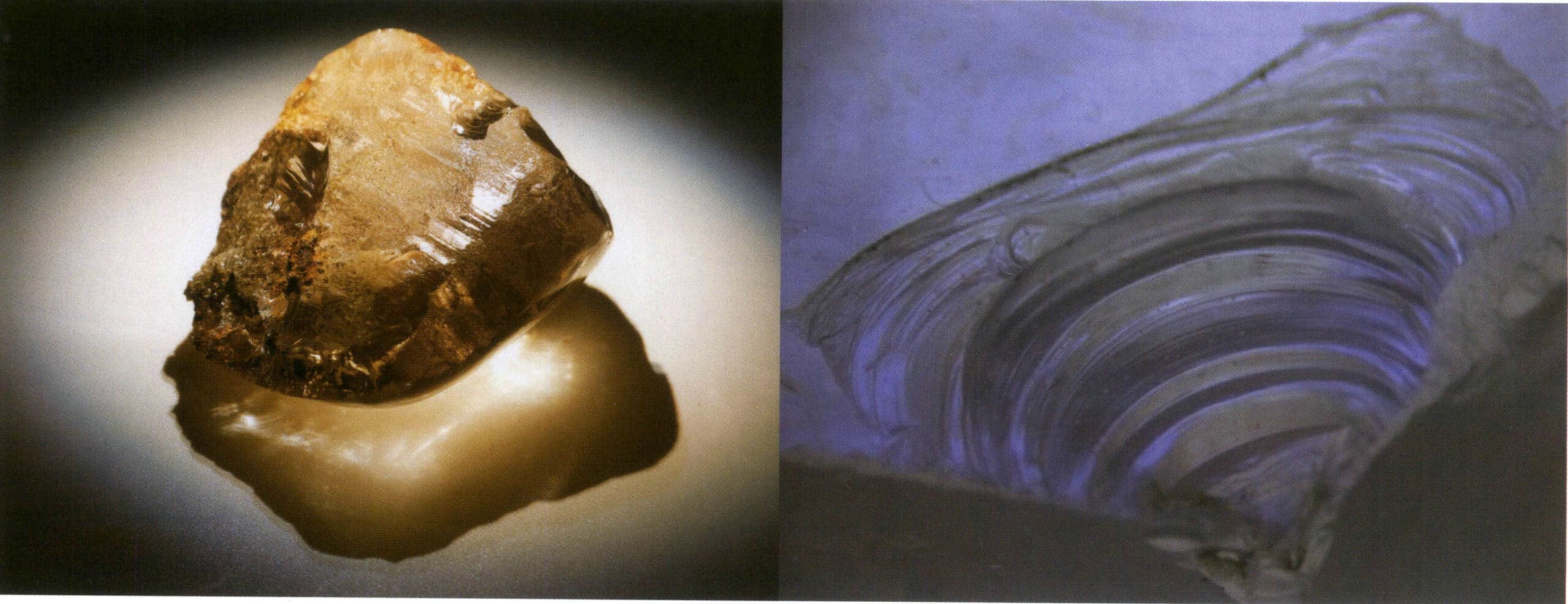

L'intensité de la fluorescence est liée aux types et aux quantités d'impuretés et de défauts présents dans la gemme, ce qui explique que la fluorescence d'un même type de gemme puisse varier. Lorsqu'une gemme contient du fer, celui-ci supprime souvent l'apparence de la fluorescence, c'est pourquoi le fer est également appelé "éteignoir de fluorescence" (figures 2-3-55 à 2-3-57).

Figure 2-3-55 Imitation de diamant sous une source de lumière normale.

Figure 2-3-56 Fluorescence des diamants synthétiques sous une lumière ultraviolette à ondes longues, non observable à l'œil nu.

5.2 Points clés pour l'observation de la luminescence

① À l'exception de quelques pierres précieuses comme les rubis et les spinelles rouges, l'observation de la fluorescence dans la plupart des pierres précieuses nécessite une énergie spécifique de la lumière ultraviolette.

② Observer la luminescence des pierres précieuses à l'aide d'une énergie spécifique, la lumière ultraviolette doit être utilisée sur un fond sombre.

③ Le temps d'observation est le phénomène de la pierre précieuse après l'excitation de l'énergie externe jusqu'à la fin de l'énergie externe.

④ La luminescence des pierres précieuses cristallines se caractérise par des changements dans la luminosité globale de la pierre plutôt que par un point, une ligne ou la réflexion de la surface.

⑤ La couleur de fluorescence de la plupart des pierres précieuses soumises à une excitation énergétique externe diffère de celle observée à la lumière naturelle. La couleur de fluorescence d'une même pierre précieuse peut varier en fonction de l'intensité de l'excitation énergétique, et la luminescence et la fluorescence d'une même pierre précieuse peuvent différer.

⑥ L'absence d'autres facteurs n'affecte pas les résultats de l'observation de la luminescence.

5.3 Description des méthodes de luminescence

Observez à l'œil nu la luminescence de la gemme format de description : présent, absent.

Utiliser une lampe fluorescente ultraviolette spéciale pour observer la luminescence de la gemme. Format de la description : tester le type de lumière ultraviolette, l'intensité de la luminescence de la pierre précieuse et la couleur, par exemple, lumière ultraviolette à ondes longues, forte, bleue. Pour l'intensité, les termes suivants peuvent être utilisés : forte, moyenne, faible, nulle. Il convient de noter que le terme "crayeux" est souvent utilisé pour décrire la couleur de fluorescence bleu-blanc.

6. Phénomènes optiques spéciaux des cristaux

6.1 Définition du phénomène optique spécial

Lorsque la lumière frappe la surface d'une pierre précieuse, les couleurs ou les phénomènes de zones lumineuses étoilées ou en bandes affichés par la pierre précieuse scintillent, bougent et changent à mesure que la source lumineuse ou la pierre précieuse se déplacent l'une par rapport à l'autre (figure 2-3-58). Ce phénomène optique spécial ne peut montrer des changements de couleur que dans deux conditions d'éclairage différentes.

Figure 2-3-94 Pierres précieuses du système cristallin avancé (diamant)

Figure 2-3-95 Solides amorphes (verre naturel)

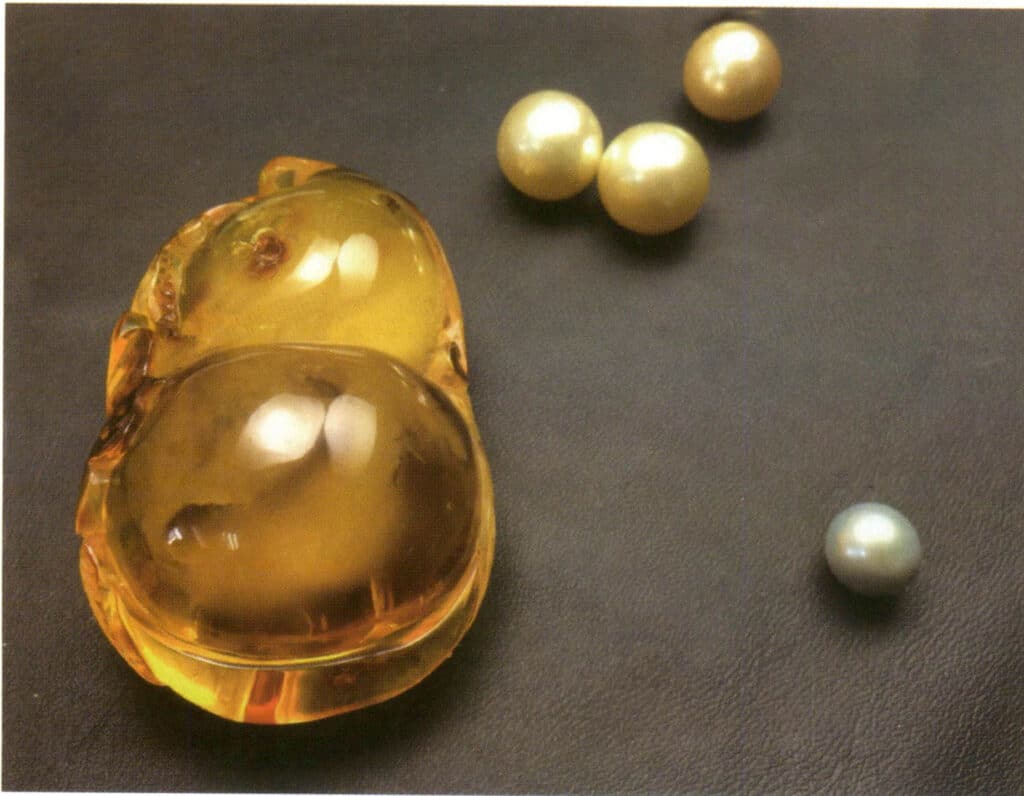

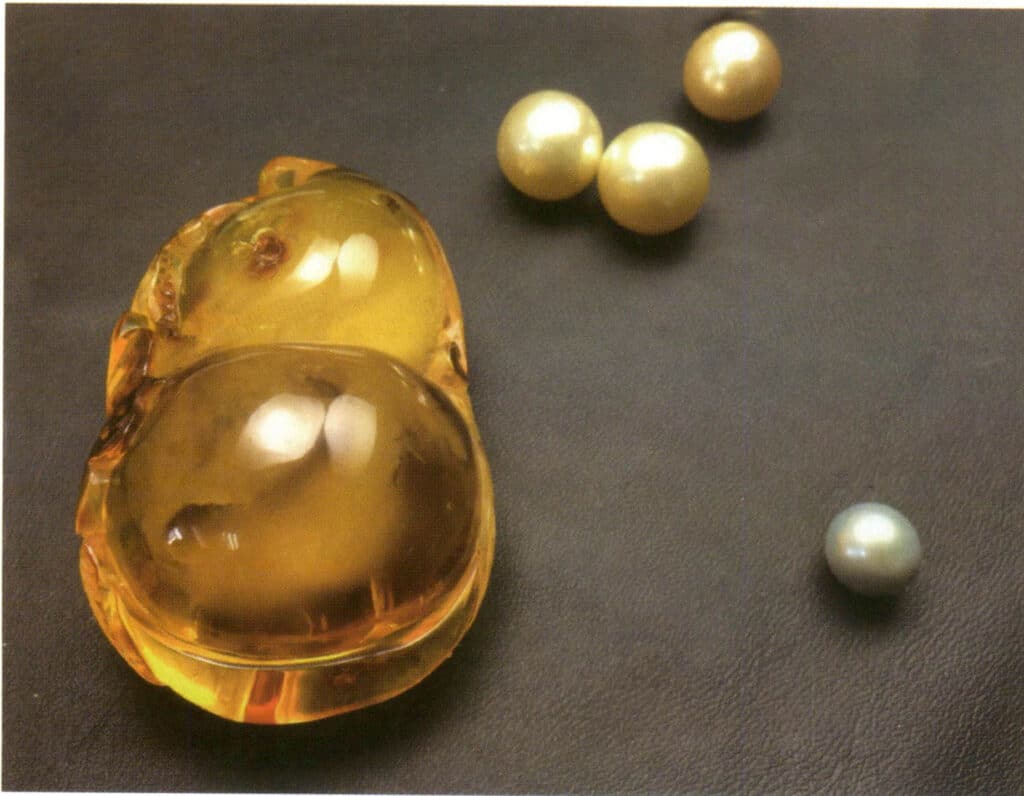

Figure 2-3-96 Pierre précieuse organique (ambre jaune transparent)

6.2 Points clés pour l'observation d'un phénomène optique particulier

① La grande majorité des phénomènes optiques particuliers des pierres précieuses nécessitent une lumière réfléchie pour être observés, et il est préférable d'utiliser une lampe de poche pour éclairer la pierre précieuse afin de rendre les phénomènes plus apparents.

② L'effet de changement de couleur dans un phénomène optique spécial doit être observé sous différentes sources de lumière, telles que la lumière naturelle pendant la journée et la lumière artificielle pendant la nuit.

③ L'absence d'autres facteurs n'affecte pas les résultats de l'observation du phénomène optique spécial.

6.3 Description des méthodes de phénomènes optiques particuliers

Les phénomènes optiques particuliers des pierres précieuses comprennent l'effet œil de chat, l'effet étoile, l'effet changement de couleur, l'effet or sable, l'effet changement de couleur, l'effet clair de lune et l'effet halo, soit sept types au total. Dans certains manuels, l'effet de changement de couleur, l'effet de clair de lune et l'effet de halo sont collectivement appelés l'effet de halo.

Parmi les phénomènes optiques spéciaux susmentionnés, seuls l'effet œil de chat, l'effet d'étoile et l'effet de changement de couleur interviennent dans la dénomination des pierres précieuses ; les autres phénomènes optiques spéciaux n'interviennent pas dans la dénomination.

Ce livre traite de l'effet œil de chat, de l'effet étoile, de l'effet changement de couleur, de l'effet or sable, de l'effet clair de lune et de l'effet changement de couleur dans les cristaux.

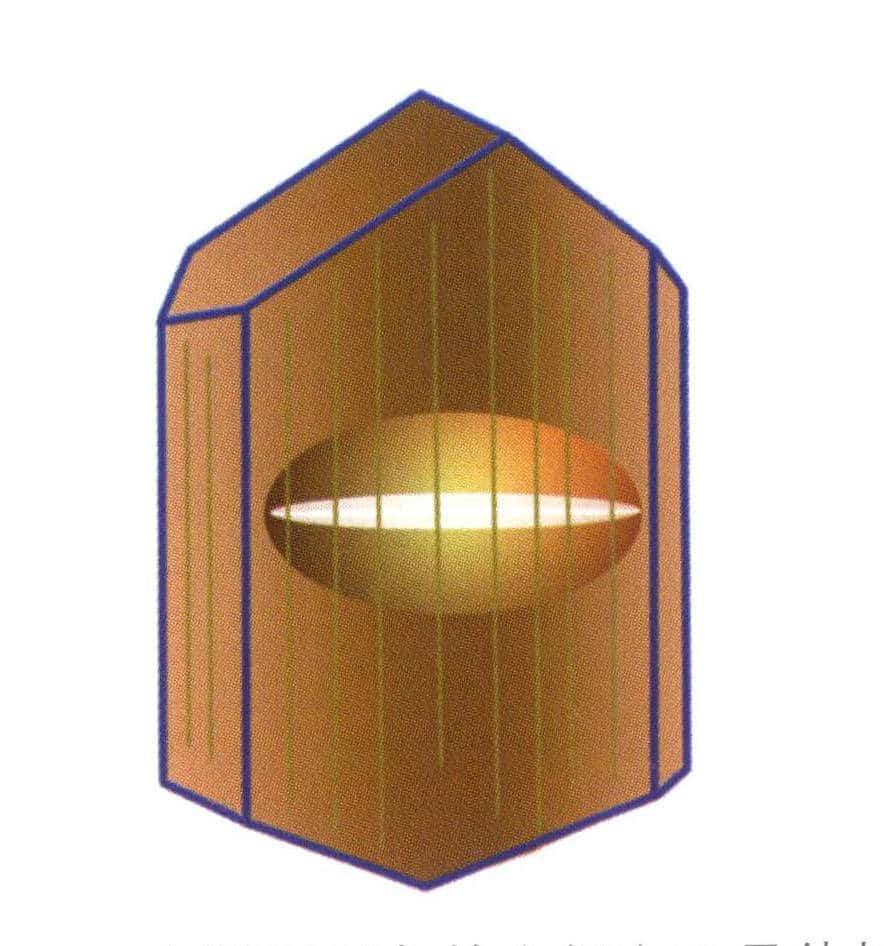

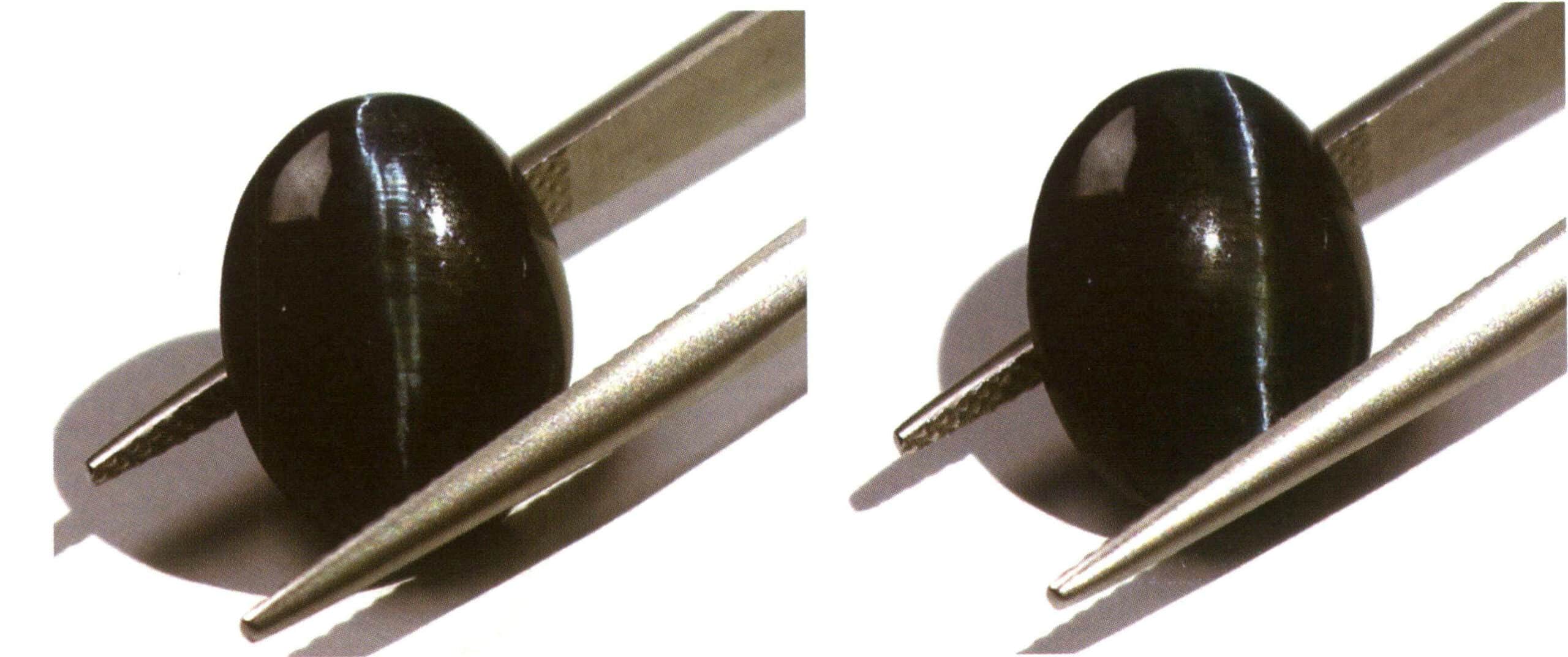

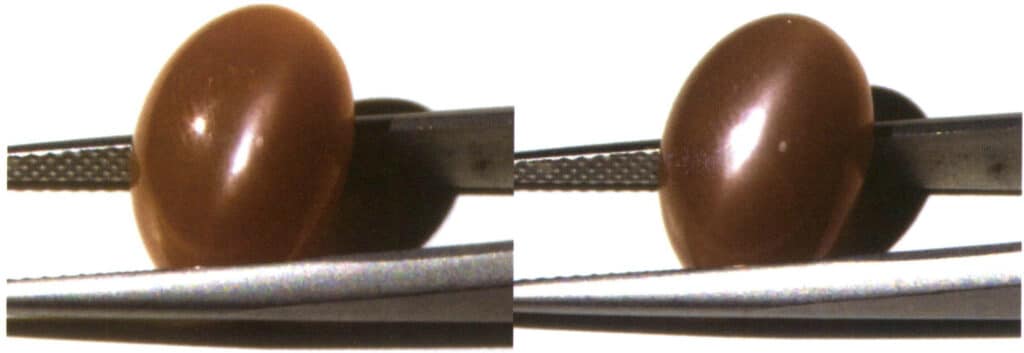

(1) Effet œil de chat

Définition : Il s'agit d'un phénomène au cours duquel une bande lumineuse apparaît à la surface d'une pierre précieuse incurvée lorsqu'elle est éclairée, et la bande lumineuse se déplace parallèlement à la surface de la pierre précieuse lorsque la source lumineuse et la pierre précieuse sont déplacées (figures 2-3-59, 2-3-60).

Figure 2-3-59 Les pupilles du chat apparaissent linéaires sous une lumière forte.

L'illustration 2-3-60 montre une gemme présentant un phénomène d'œil de chat (sillimanite).

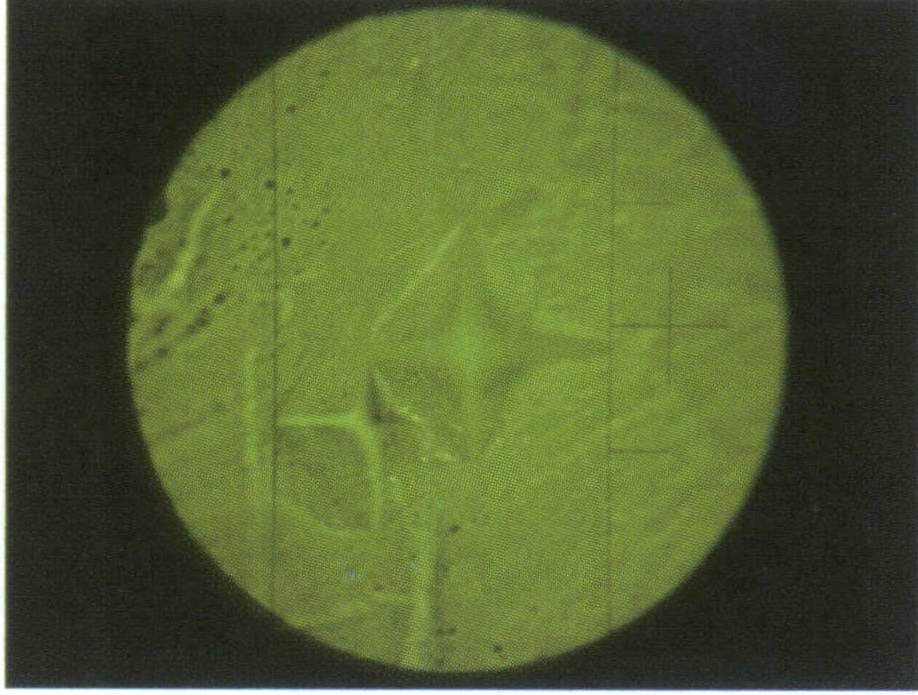

Cause : L'effet œil de chat ne peut être observé dans les pierres précieuses que si les trois conditions suivantes sont réunies : une forme incurvée, une taille directionnelle et un ensemble d'inclusions parallèles denses et directionnelles à l'intérieur de la pierre précieuse (illustration 2-3-61 ~ illustration 2-3-64). Ce phénomène n'a rien à voir avec le fait que la pierre soit un groupe cristallin ou un système cristallin, ni avec le fait que la pierre soit un cristal. Ce phénomène apparaît également dans les agrégats et les solides amorphes.

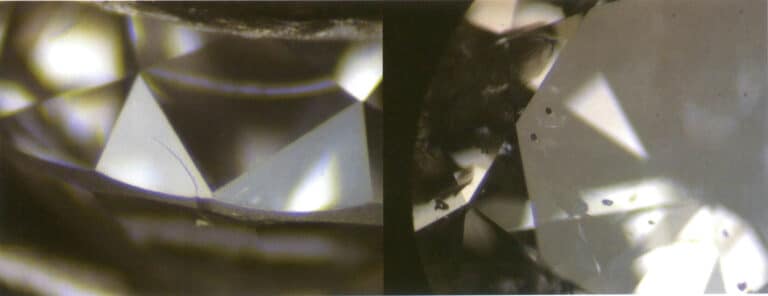

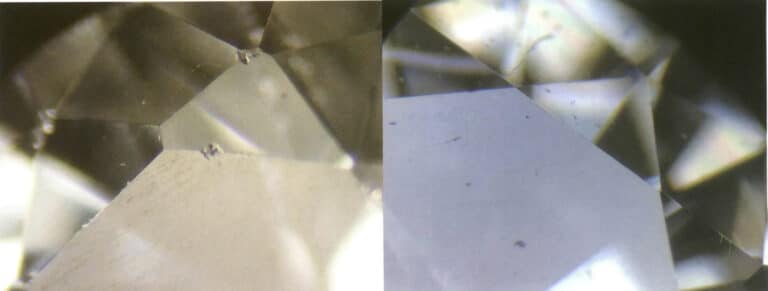

L'illustration 2-3-61 montre la disposition parallèle et dense des inclusions observées dans une gemme avec un effet d'œil de chat après agrandissement de la section de la bande brillante.

L'illustration 2-3-62 montre la disposition parallèle et dense des inclusions observées dans une gemme avec un effet œil de chat après agrandissement de la section de la bande brillante.

Figure 2-3-63 Le phénomène de l'œil de chat est causé par des bandes brillantes verticales en œil de chat avec des inclusions parallèles denses.

Figure 2-3-64 Le plan inférieur de la surface courbe du phénomène de l'œil de chat dans le cristal de l'œil de chat.

Méthode d'identification : En éclairant la partie surélevée d'une pierre précieuse incurvée avec une lumière réfléchie, on peut observer une bande brillante qui se déplace en fonction du mouvement relatif de la source lumineuse ou de la position de la pierre précieuse (figure 2-3-65).

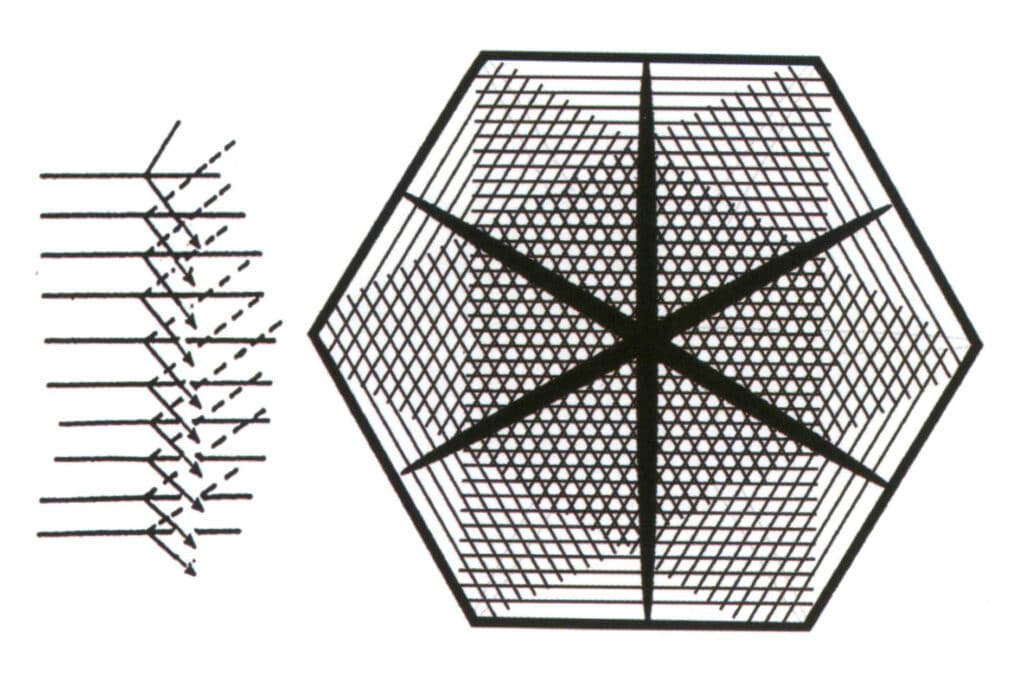

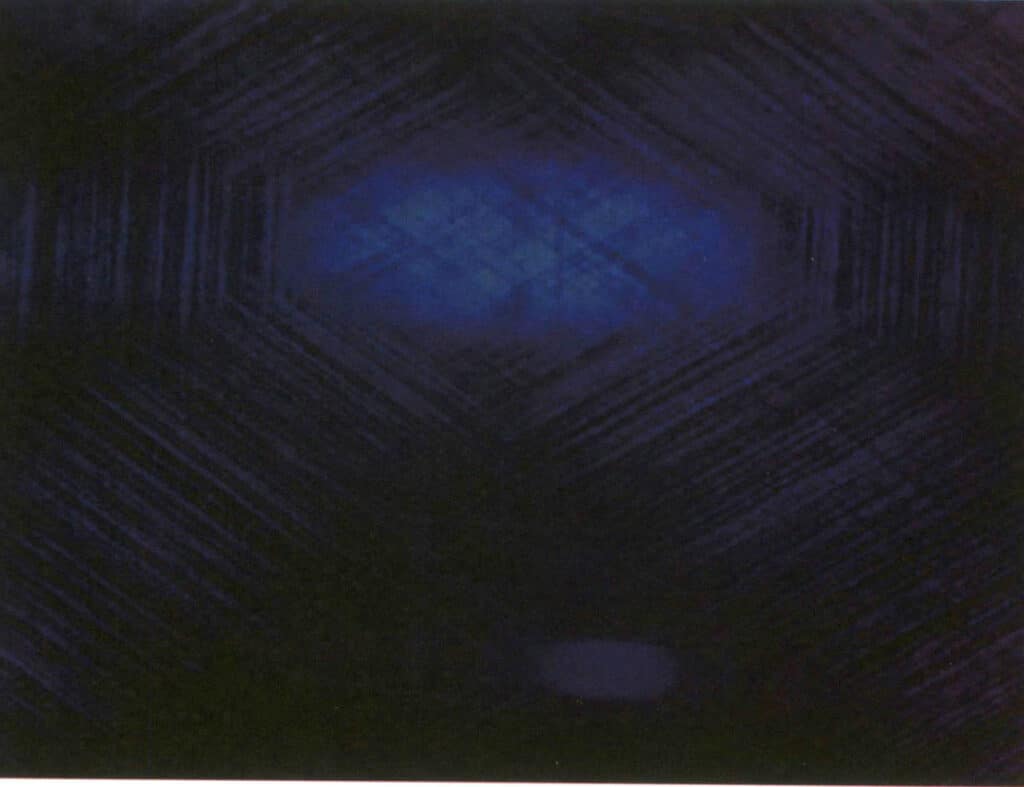

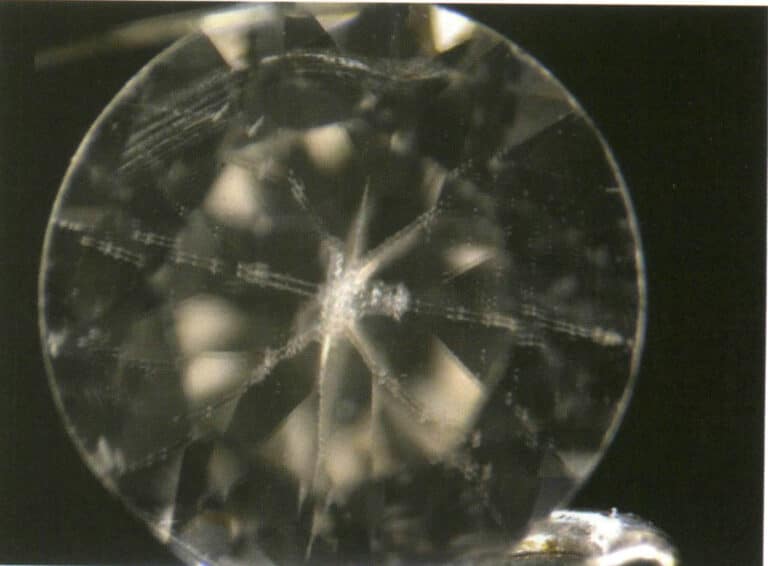

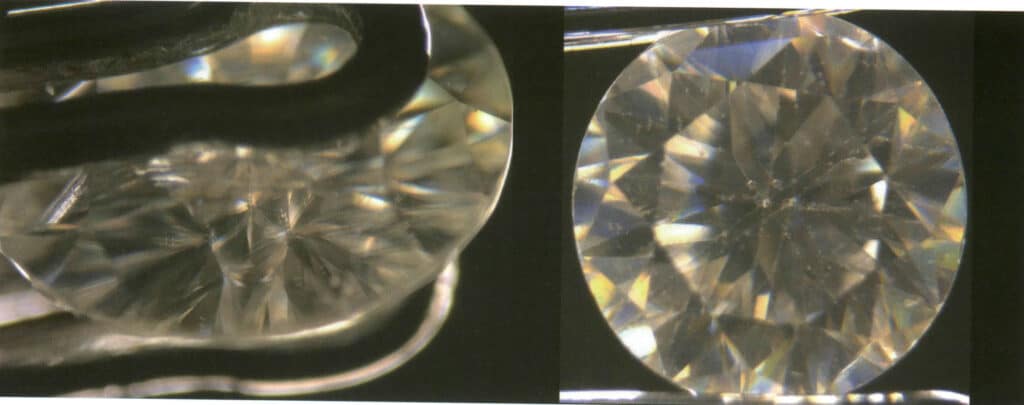

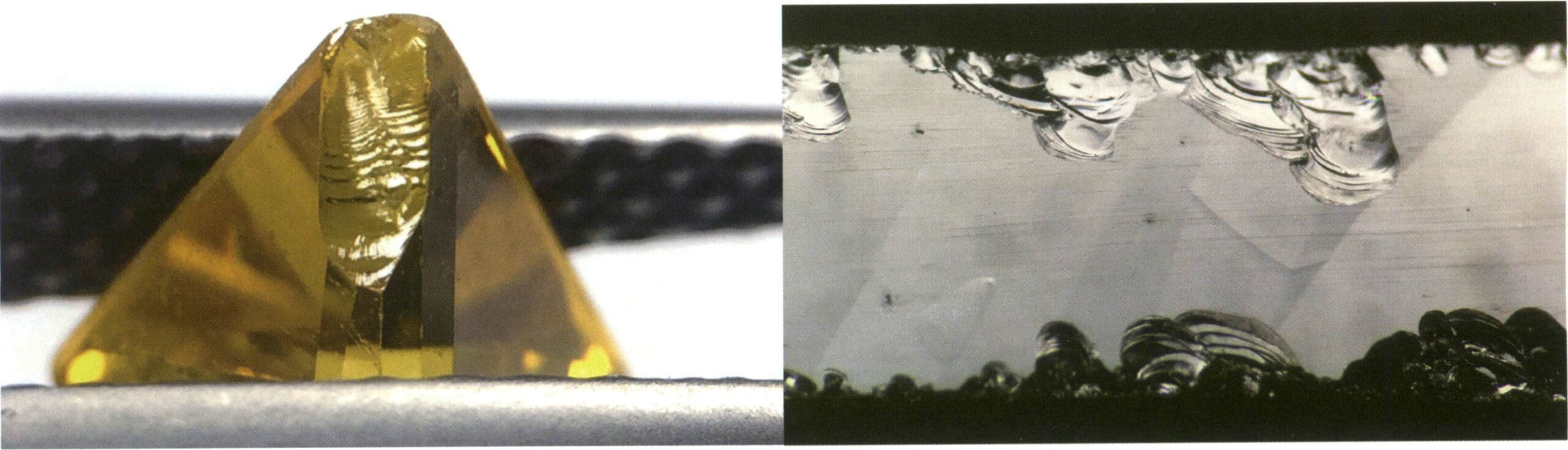

(2) Effet de lumière étoilée

Définition : Phénomène par lequel une pierre précieuse incurvée présente deux, trois ou six bandes lumineuses qui se croisent lorsqu'elle est éclairée. Si deux bandes lumineuses se croisent, on parle d'une étoile à quatre rayons ; si trois bandes lumineuses se croisent, on parle d'une étoile à six rayons ; et si six bandes lumineuses se croisent, on parle d'une étoile à douze rayons. Les bandes lumineuses dans l'effet de lumière stellaire sont également appelées lignes d'étoiles.

Cause : Pour que la pierre précieuse puisse observer l'effet de la lumière des étoiles, elle doit être incurvée et taillée dans le sens de la marche, et il y a deux, trois ou six groupes d'inclusions parallèles denses dans le sens de la marche à l'intérieur de la pierre précieuse (illustration 2-3-66). Figure 2-3-67). Ce phénomène se produit plus souvent dans les pierres cristallines, en particulier dans les pierres à cristallinité moyenne et faible.

Figure 2-3-66 Représentation des facteurs contribuant à l'effet de la lumière des étoiles

Figure 2-3-67 Trois groupes d'inclusions parallèles denses dans le saphir Starlight ( 30 x, méthode d'illumination en champ sombre)

Méthode d'identification : Une lumière réfléchie sur la partie surélevée d'une pierre incurvée révèle deux, trois ou six bandes lumineuses qui se déplacent en fonction du mouvement relatif de la source lumineuse ou de la position de la pierre (illustration 2-3-68). Figure 2-3-69) Certaines pierres précieuses spéciales nécessitent le passage d'une lumière transmise à travers la pierre incurvée afin d'observer l'effet de lumière étoilée, également appelé lumière étoilée transparente.

Figure 2-3-68 Saphir Starlight sous lumière constante

Figure 2-3-69 Mouvement des lignes d'étoiles lorsque la source lumineuse de Starlight Sapphire se déplace

En raison de la présence de plusieurs ensembles d'inclusions orientées, le quartz peut présenter un astérisme dans différentes directions (figure 2-3-70). Figure 2-3-66 Diagramme des facteurs de l'effet de la lumière des étoiles.

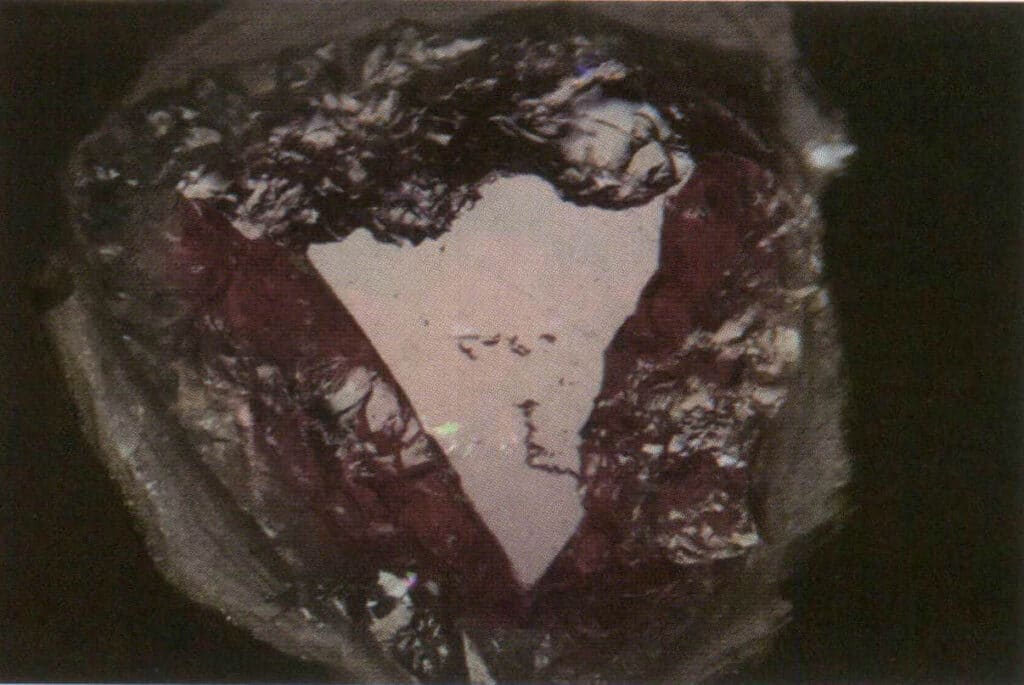

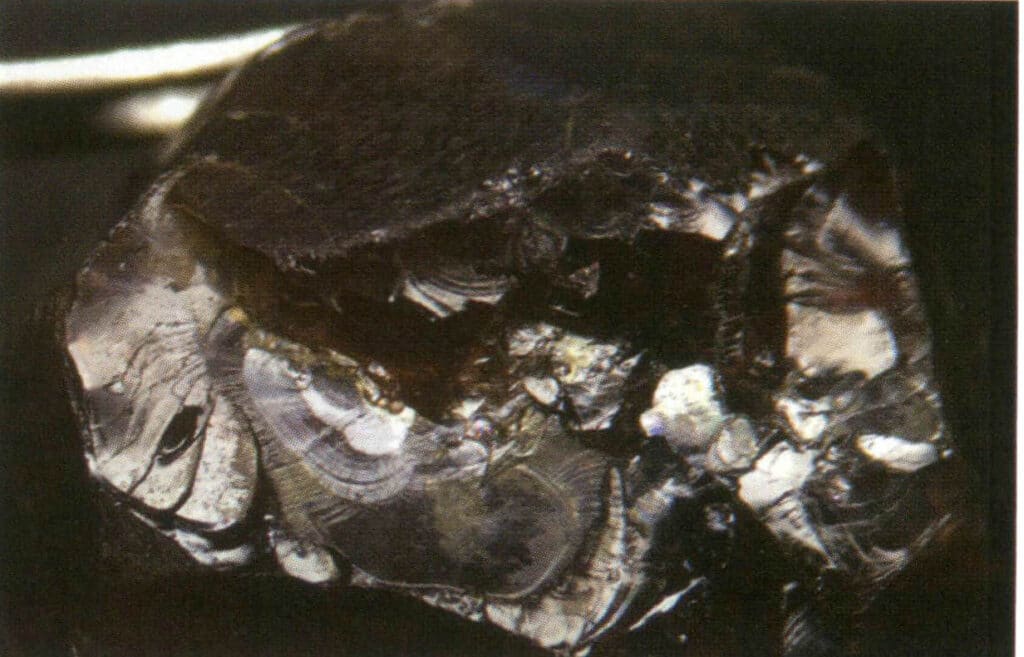

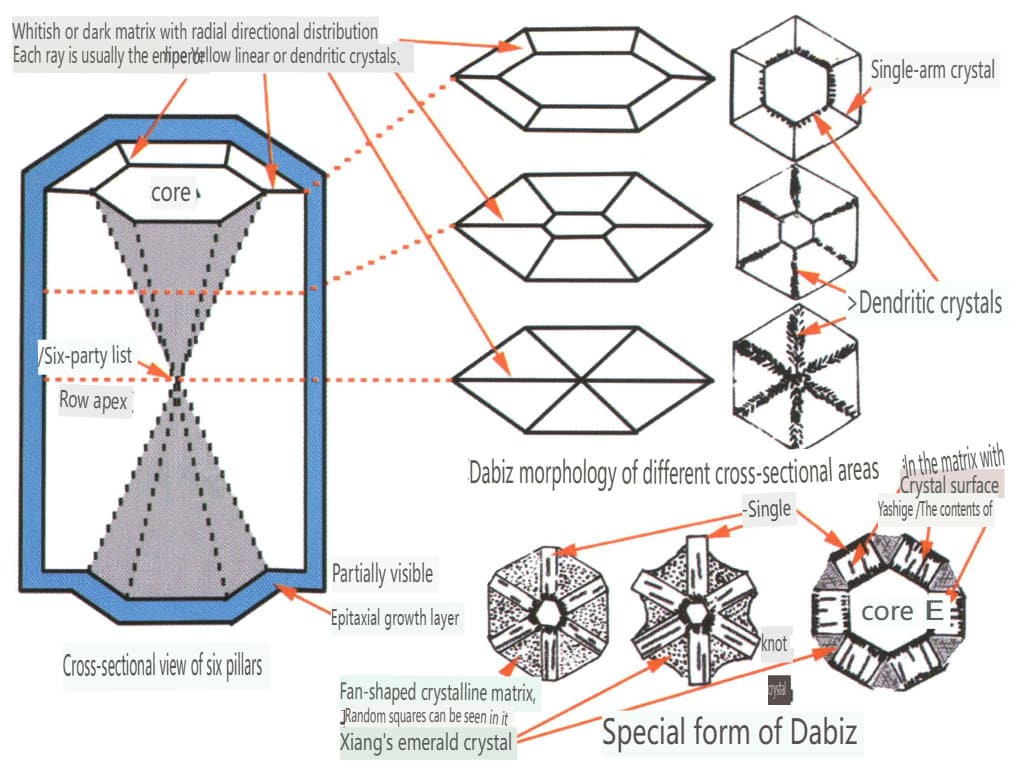

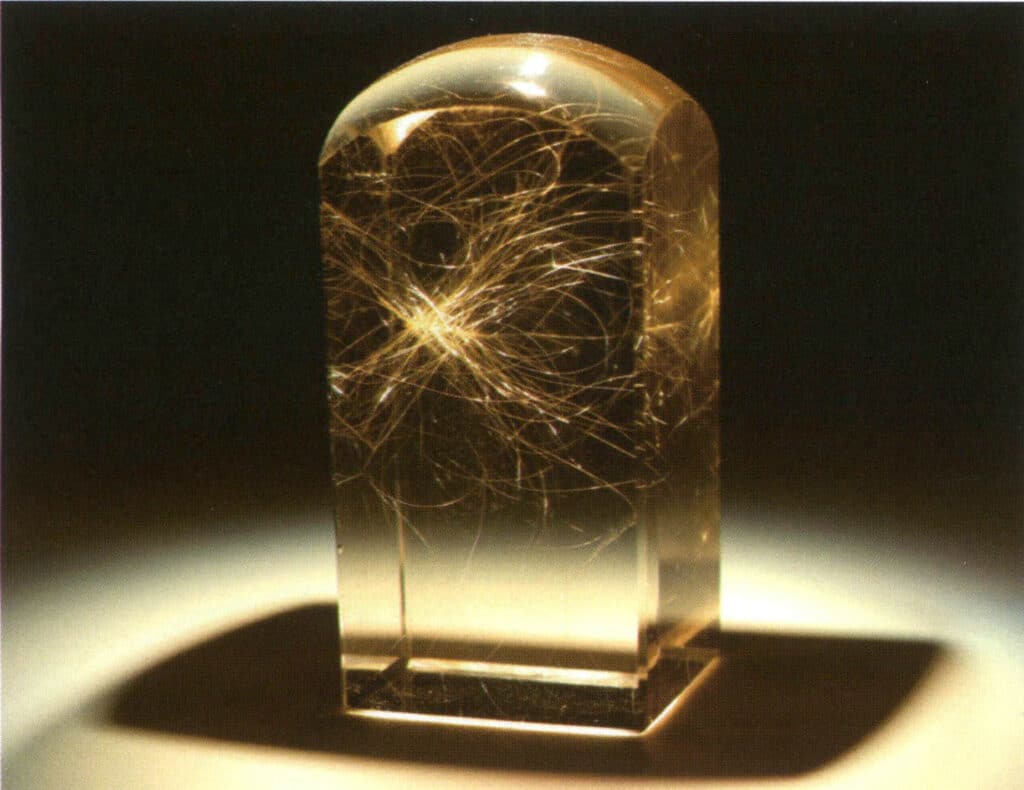

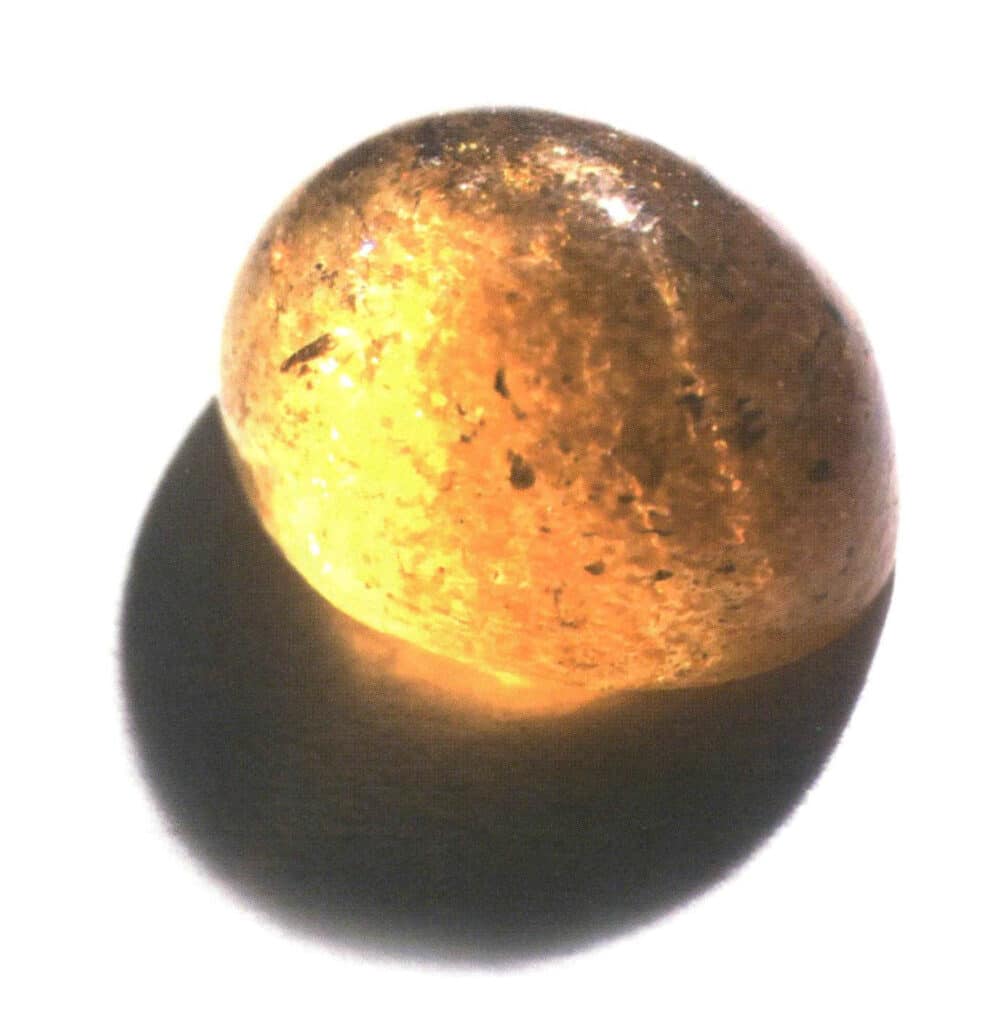

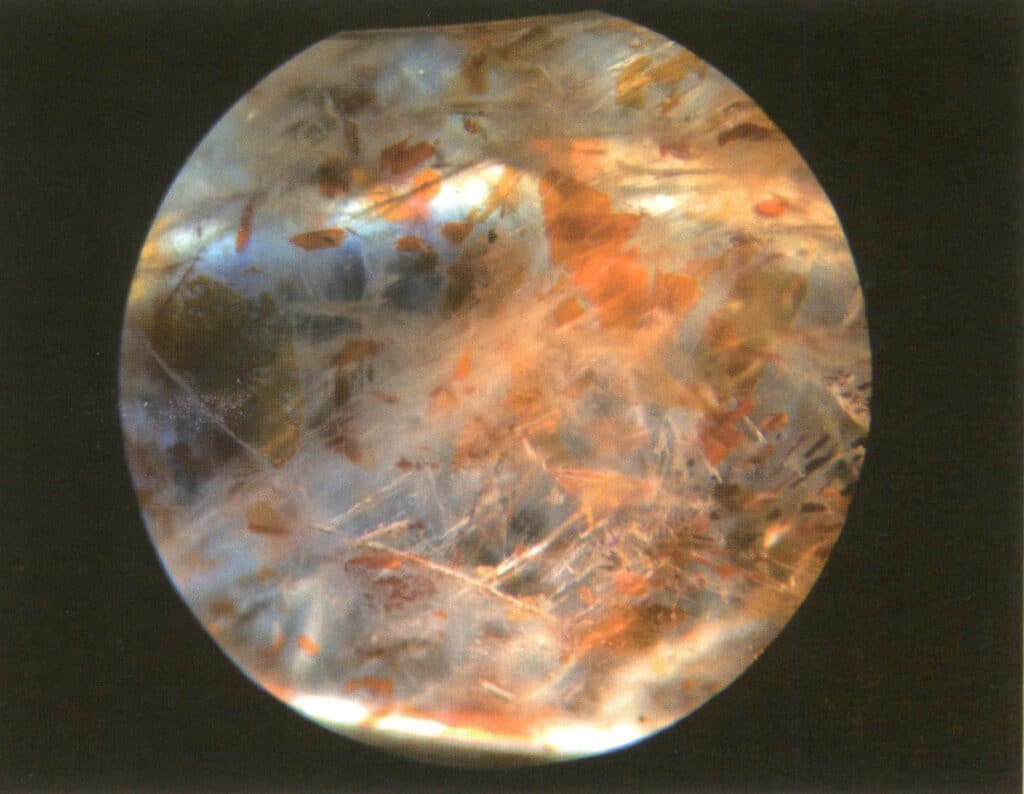

Trois situations dans les cristaux peuvent facilement être confondues avec l'effet d'astérisme, et le point commun de ces phénomènes est que les "lignes d'étoiles" sont fixes. Le premier est appelé Trapiche, également connu sous le nom d'astérisme mort, qui ressemble beaucoup à l'effet d'astérisme, mais au lieu de croiser des bandes lumineuses, il présente six rayons composés de minéraux blancs ou noirs espacés de 60°, et ces six rayons ne se déplacent pas avec la source lumineuse. Ce phénomène se produit généralement dans les pierres précieuses à cristaux prismatiques hexagonaux, comme les émeraudes, les rubis et les quartz (figures 2-3-71, 2-3-72). Le second est un phénomène similaire en forme d'étoile causé par des inclusions orientées, comme le quartz rutile (figure 2-3-73). La troisième est due à l'inclusion de matériaux carbonés noirs comme le carbone et l'argile pendant la croissance des pierres précieuses cristallines, ce qui donne lieu à des motifs spéciaux ; par exemple, la caractéristique du quartz vide dans le béryl rouge est la disposition orientée des inclusions carbonées noires, qui apparaissent en forme de croix en coupe transversale (figure 2-3-74).

Figure 2-3-71 Trapiche Ruby

Figure 2-3-72 La forme de Dabbiz (Isabella Pignatelli et al. 2015)

Figure 2-3-73 Quartz rutilé

Figure 2-3-74 Cristal d'andalousite (pierre précieuse orthorhombique, section transversale souvent carrée)

(3) Effet de changement de couleur

Définition : Phénomène par lequel les pierres précieuses présentent des couleurs différentes selon les sources de lumière.

Cause : Lorsque les pierres précieuses contiennent une quantité appropriée de chrome (Cr) ou de vanadium (V), ce phénomène peut se produire, sans rapport avec le caractère naturel de la pierre précieuse ni avec le fait qu'elle ait été taillée ou polie ; l'effet de changement de couleur peut être observé à la fois dans les cristaux bruts et dans les pierres précieuses synthétiques.

Méthode d'identification : Illuminez la gemme avec deux températures de couleur différentes de la lumière réfléchie (généralement la lumière naturelle du jour et la lumière d'une bougie la nuit), et la gemme présentera deux couleurs distinctes (figure 2-3-75).

(4) Effet de sable et d'or

Définition : Lorsqu'une pierre précieuse transparente contient des inclusions solides opaques et floconneuses, elle produit un phénomène de réflexion en étoile dû à la réflexion de la lumière par les inclusions solides opaques et floconneuses (figures 2-3-76, 2-3-77).

Figure 2-3-76 Pierre de soleil (rouge-orange, translucide).

Figure 2-3-77 Sunstone (rouge-orange clair, transparent)

Cause : Lorsqu'une gemme transparente ou semi-transparente contient des inclusions solides floconneuses opaques ou semi-transparentes (figures 2-3-78, 2-3-79), l'effet de l'or de sable est visible, que l'on trouve couramment dans la pierre de soleil et la cordiérite. Ce phénomène n'est pas lié au caractère naturel de la gemme ni au fait qu'elle ait été taillée ou polie.

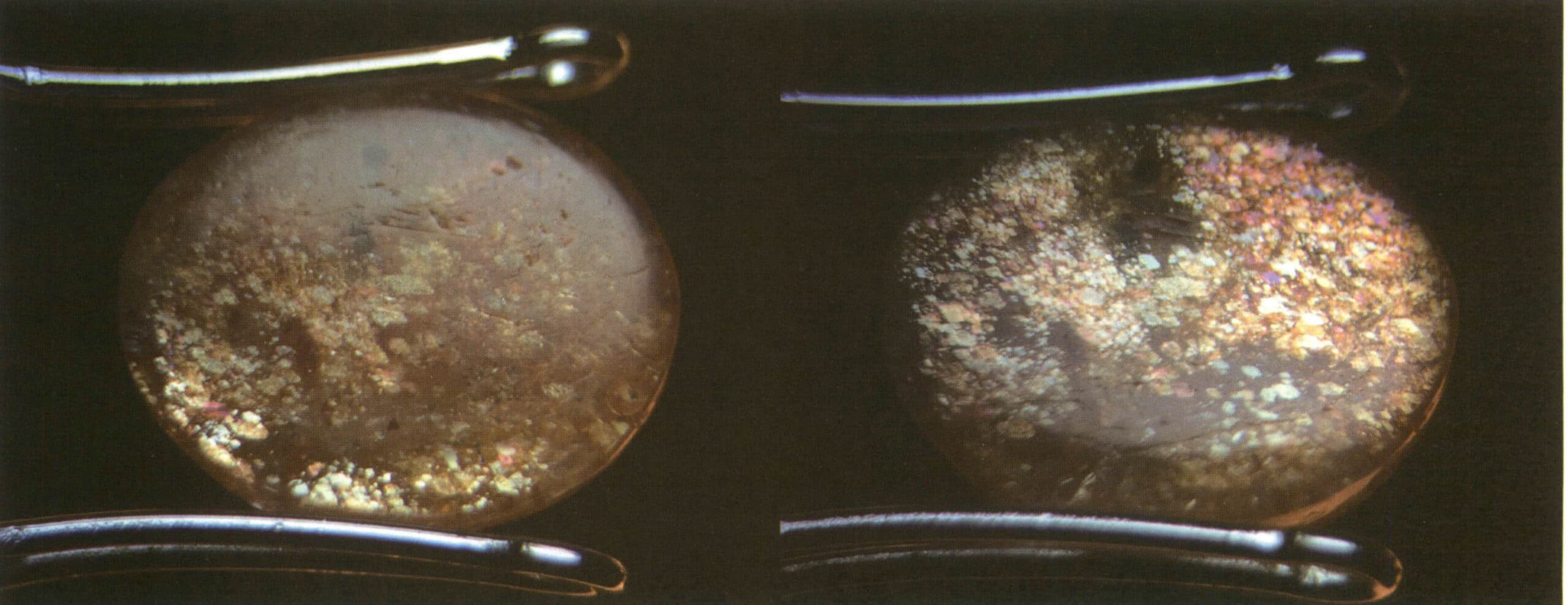

Figure 2-3-78 Caractéristiques agrandies des inclusions dans la pierre de lune ( 10 x , méthode d'illumination verticale)

Figure 2-3-78 Caractéristiques agrandies des inclusions dans la pierre de lune ( 10 x , méthode d'illumination verticale) Figure 2-3-79 Caractéristiques agrandies des inclusions dans la pierre de soleil (40 x, méthode d'illumination en champ sombre)

Méthode d'identification : Illuminez la gemme avec une lumière réfléchie et l'intérieur de la gemme présentera des reflets étoilés. Les reflets étoilés vacillent lorsque la source lumineuse ou la position de la gemme se déplace relativement (figure 2-3-80).

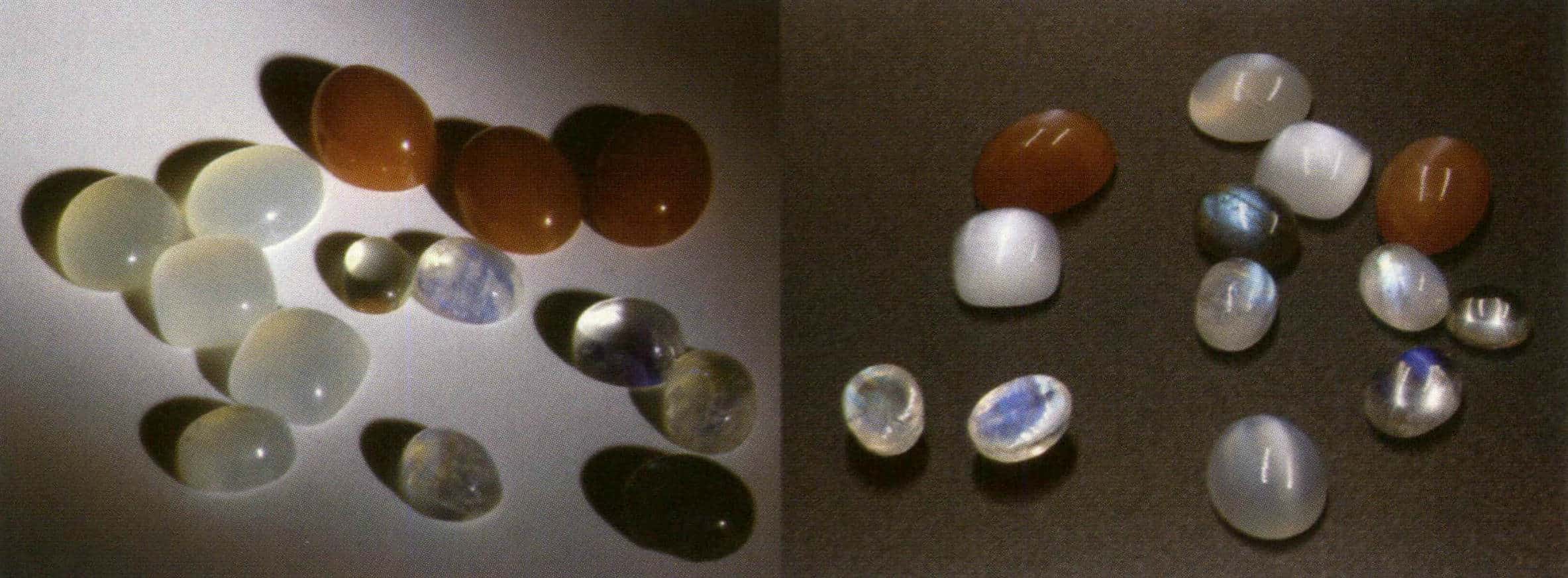

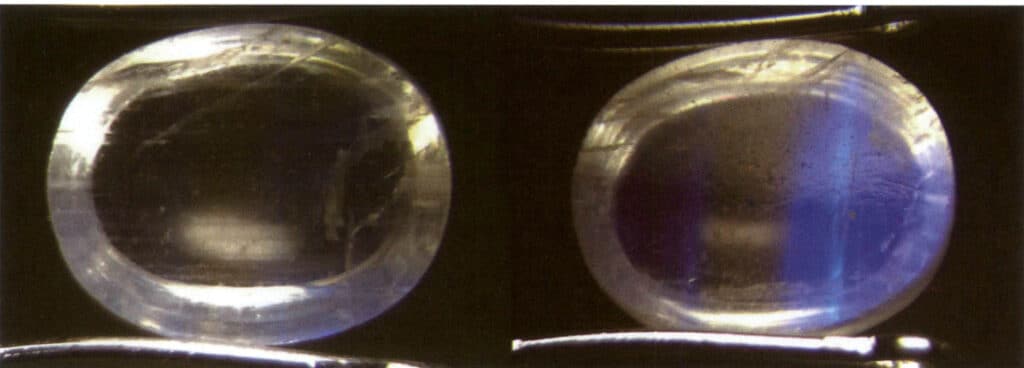

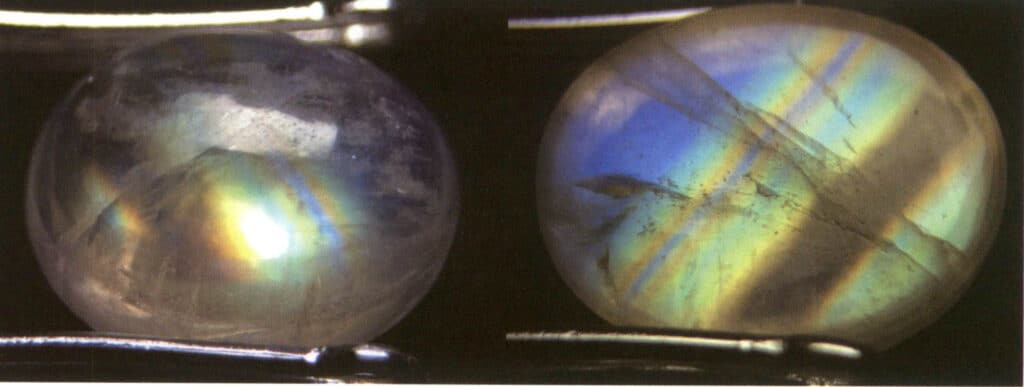

(5) Effet du clair de lune

Définition : Phénomène au cours duquel la lumière incidente se disperse à l'intérieur de la pierre précieuse, ce qui produit une lumière bleue brillante ou blanche laiteuse dans des zones localisées à la surface de la pierre précieuse. L'effet de clair de lune peut se produire en même temps que d'autres phénomènes optiques spéciaux, tels que la pierre de lune œil de chat, la pierre de lune spectrale, etc.

Cause : L'effet de clair de lune est courant dans la pierre de lune, un minéral gemme composé de couches alternées d'albite et de feldspath potassique, l'épaisseur des couches parallèles de chaque composant se situant entre 50 et 100 nm. Cette structure en couches croisées disperse la lumière entrante, créant une couleur errante à la surface de la pierre précieuse. Plus la couche parallèle est épaisse, plus la saturation de la couleur errante est faible et plus le blanc grisâtre est évident. Par exemple, l'effet de clair de lune bleu peut être observé de face sous la lumière réfléchie en raison de la forte diffusion de la lumière bleue et violette. Le degré de diffusion de la lumière d'autres couleurs est faible, et la majeure partie de la lumière composite qui traverse l'échantillon devient la couleur complémentaire de la lumière bleue et violette, à savoir la lumière orange et la lumière jaune (figure 2-3-82).

Méthode d'identification : Illuminez la gemme avec une lumière réfléchie ; une couleur trouble apparaît dans une direction spécifique sur la surface de la gemme. La couleur trouble se déplace en fonction de la position relative de la source lumineuse ou de la pierre précieuse. En effectuant de légères rotations à proximité de la zone où se produit l'effet de clair de lune, la teinte de l'effet de clair de lune ne change pas ; toutefois, si la rotation est trop importante, l'effet de clair de lune n'est pas visible (figures 2-3-83 à 2-3-86).

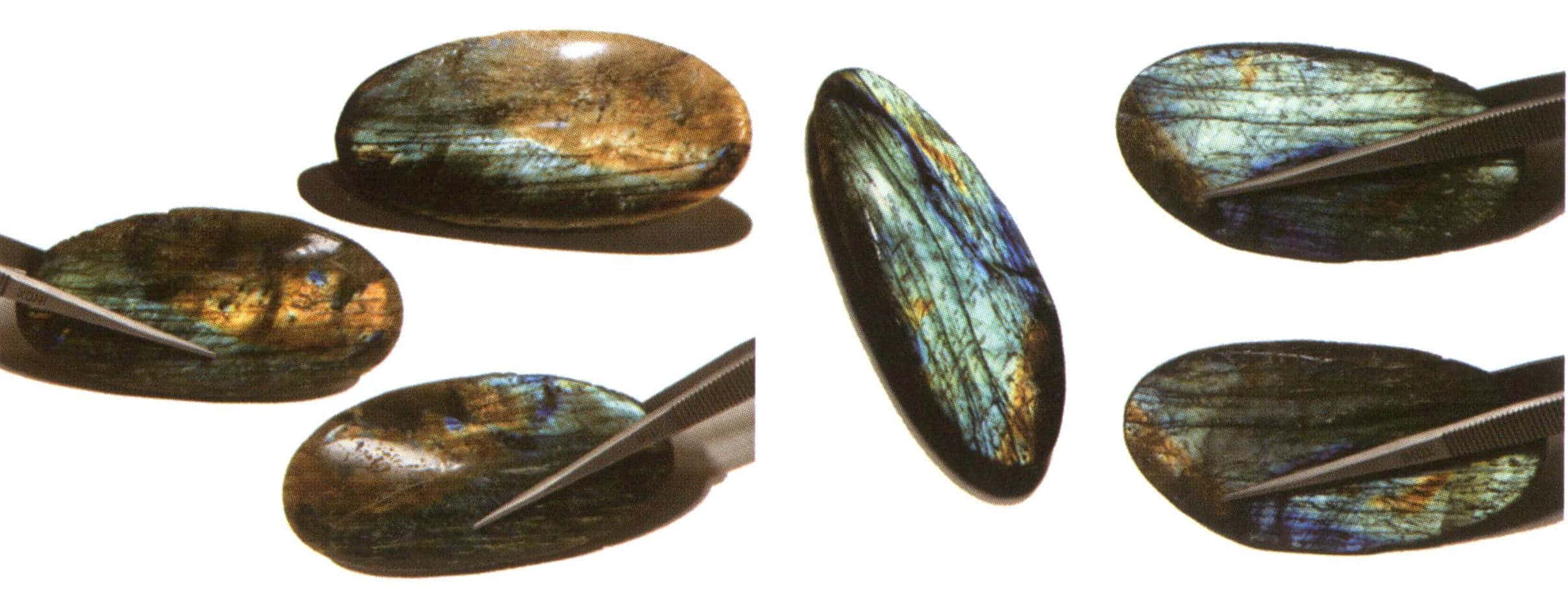

(6) Effet de changement de couleur

Le changement de couleur est également connu sous le nom de jeu de couleur.

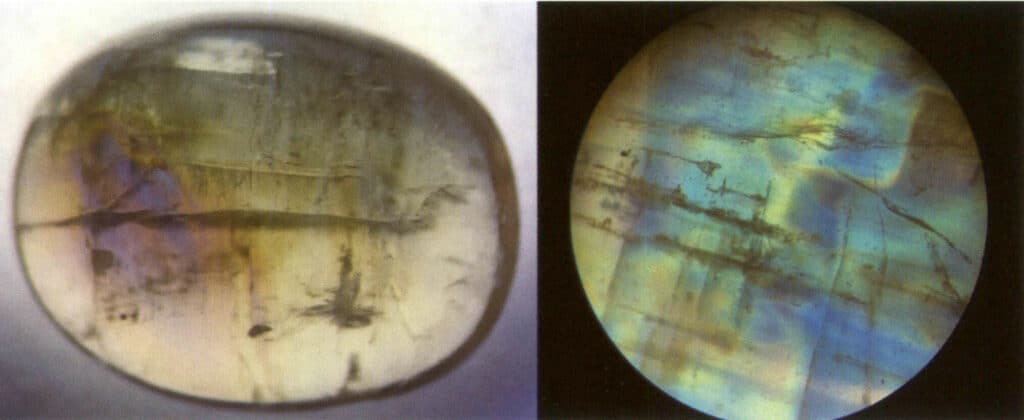

Définition : Le changement de couleur que présentent les pierres précieuses sous l'effet de différentes sources de lumière ou de différents angles d'observation est appelé effet de changement de couleur. Les pierres précieuses qui peuvent produire l'effet de changement de couleur comprennent la labradorite (figure 2-3-87).

Cause : Lorsque la lumière se reflète ou se transmet à travers des pierres précieuses de composition structurelle spécifique, les couleurs changent en raison des effets de diffraction et d'interférence, en fonction de la direction de l'éclairage ou de l'angle d'observation.

Méthode d'identification : Supposons que la lumière réfléchie soit utilisée pour éclairer la pierre précieuse, même si la direction de l'éclairage et l'angle d'observation ne changent pas, tant que la pierre précieuse est déplacée. Dans ce cas, elle verra sa couleur passer progressivement à une autre couleur.

Sur une même pierre précieuse, les parties de couleur différente sont appelées taches de couleur, qui varient en forme et en taille. Leurs bords sont souvent irréguliers et passent d'une tache de couleur à l'autre (les taches de couleur du verre changeant de couleur, du plastique ou de l'opale synthétique ont souvent des bords dentelés réguliers).

Le spectre présenté par le changement de couleur peut être un changement de couleur complet du violet au rouge ou un changement de couleur dichroïque ou trichroïque du violet au vert.

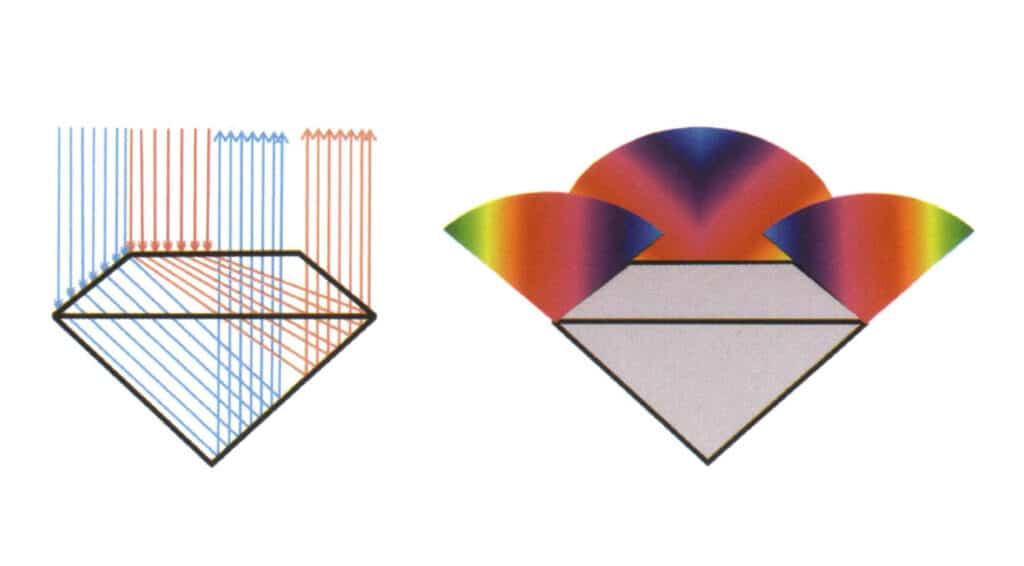

7. Dispersion des cristaux

7.1 Définition de la dispersion

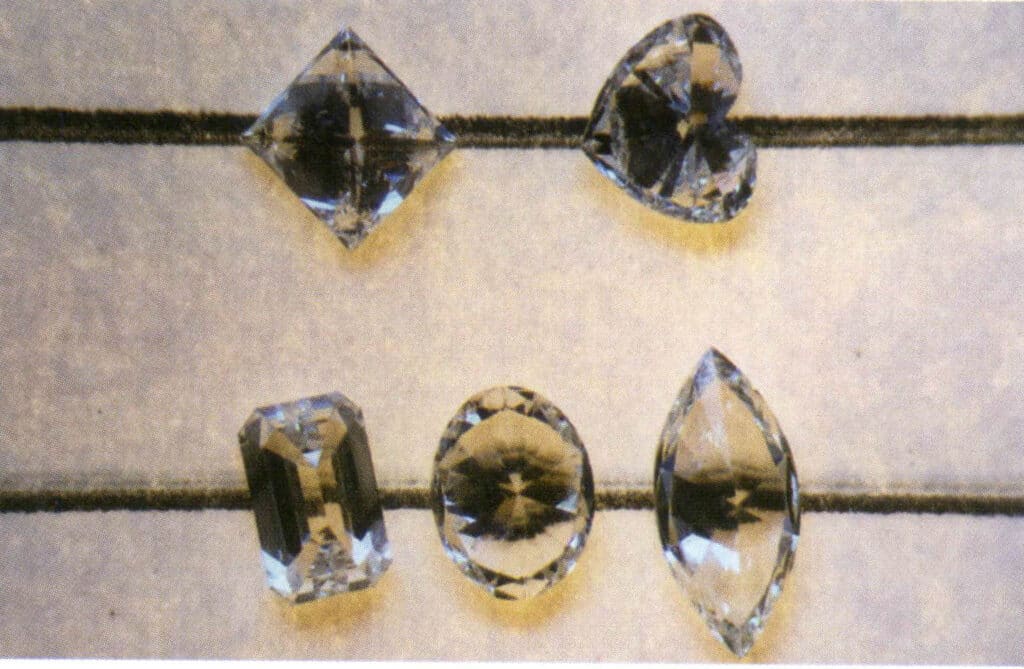

La dispersion est le phénomène par lequel la lumière blanche composite est décomposée en différents spectres de longueur d'onde lorsqu'elle traverse des matériaux ayant des propriétés de prisme. Elle peut être décrite comme la capacité des pierres précieuses à décomposer la lumière blanche en sept couleurs ou comprise comme le phénomène coloré visible à l'intérieur des pierres précieuses facettées lorsqu'elles sont secouées sous une source lumineuse (figure 2-3-88). Il est communément appelé "feu" ou "couleur feu" sur le marché, un terme technique souvent discuté à propos des diamants.

La dispersion est un phénomène propre aux pierres précieuses de type cristal à facettes. La dispersion n'est pas liée au caractère naturel de la pierre ; les pierres synthétiques peuvent également présenter des phénomènes de dispersion, comme le titanate de strontium synthétique, le rutile synthétique, la zircone cubique synthétique, le carbure de silicium synthétique et le grenat d'aluminium synthétique (figure 2-3-89). La dispersion n'est pas liée au système cristallin de la pierre précieuse ; par exemple, la dispersion peut être observée dans les diamants du système cristallin isométrique et dans le carbure de silicium synthétique du système cristallin hexagonal.

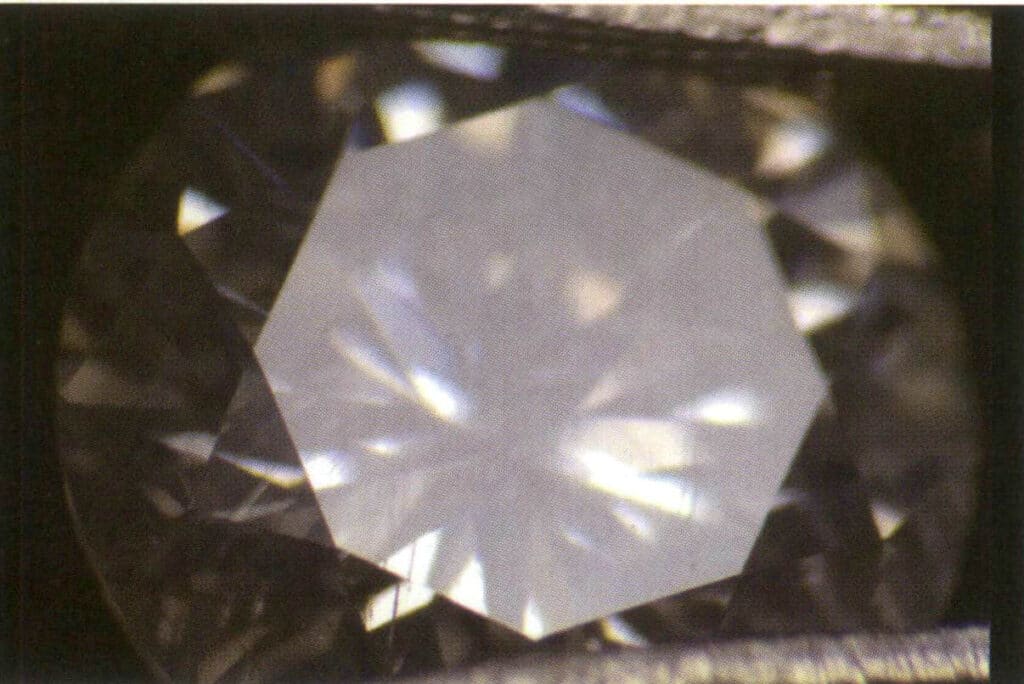

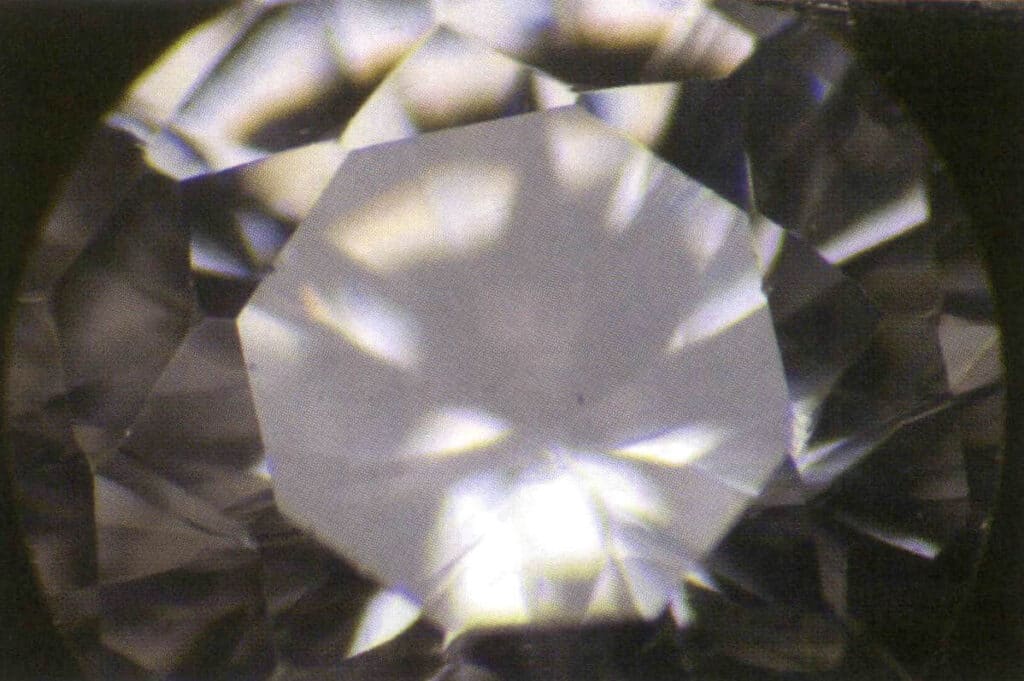

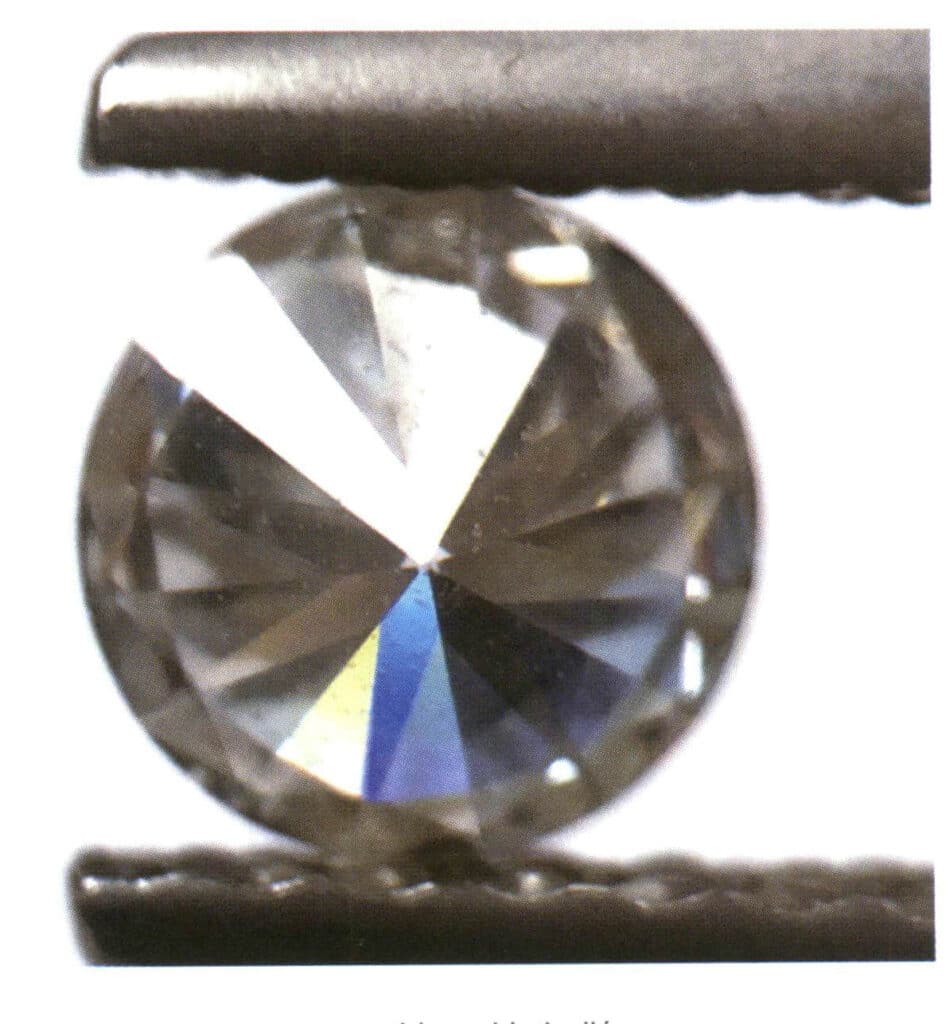

Dans l'identification réelle des pierres précieuses, les couleurs et les zones de dispersion présentées par différentes pierres précieuses dans le facettage par "réflexion interne totale" varient, ce qui peut nous aider à distinguer rapidement les diamants de leurs imitations (figures 2-3-90, 2-3-91).

Figure 2-3-90 Dispersion du diamant

Figure 2-3-91 Dispersion de carbure de silicium synthétique (l'un des simulants de diamant les plus courants)

7.2 Points clés pour l'observation de la dispersion

① Utiliser la lumière transmise pour observer la dispersion de la gemme dans une direction précise. Pour rendre le phénomène plus apparent, il est recommandé d'observer de la pointe du pavillon vers la table de la couronne (figure 2-3-92).

② Lorsque la gemme contient des inclusions (impuretés) évidentes, la réduction de la transparence de la gemme peut affecter l'observation de la dispersion.

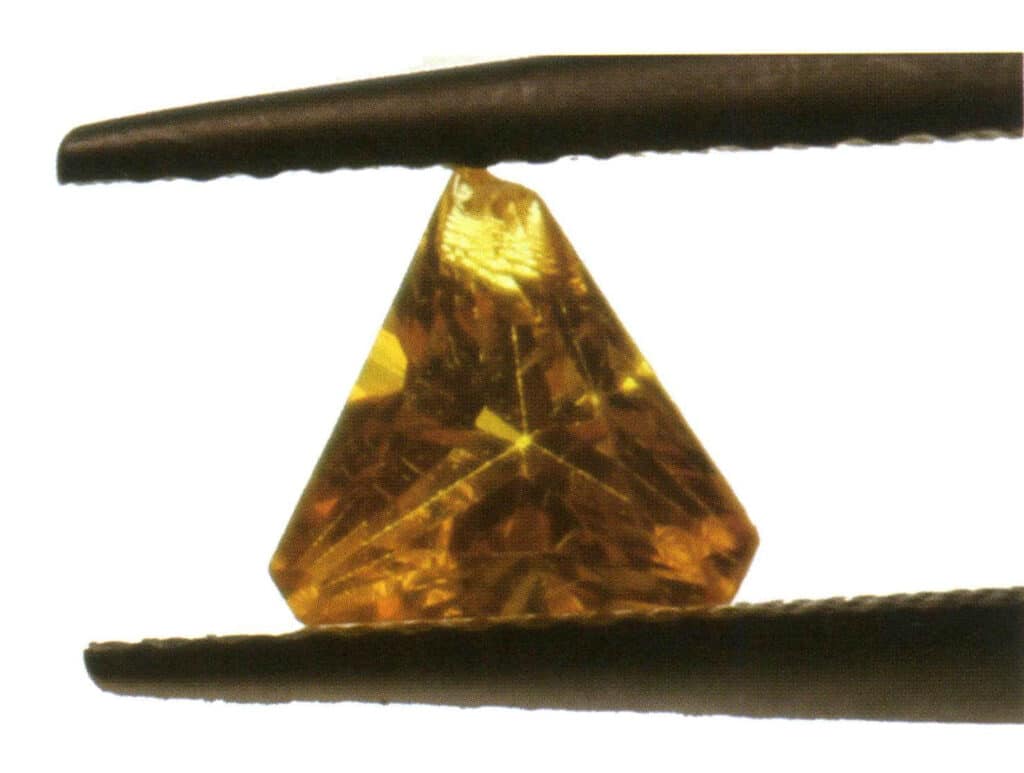

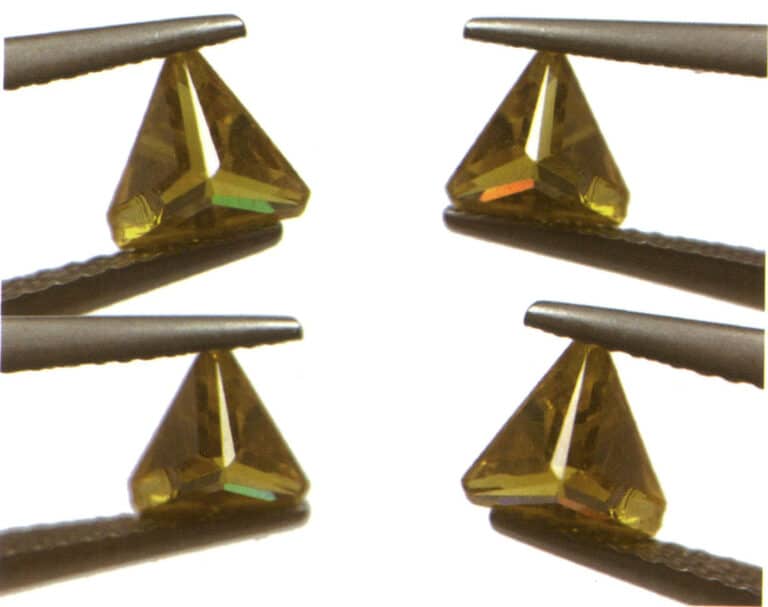

③ Les gemmes ayant le même degré de dispersion (que l'on peut également décrire comme ayant le même taux de dispersion) sont plus difficiles à observer si elles sont de couleur plus foncée que les gemmes de couleur plus claire dans les mêmes conditions (figure 2-3-93).

④ La dispersion est l'un des phénomènes courants dans les pierres précieuses à facettes, et la qualité de la taille (en particulier, si la taille permet d'obtenir une "réflexion interne totale" de la lumière pénétrant dans la pierre précieuse) affectera la visibilité de la dispersion.

⑤ L'omission d'autres facteurs n'affecte pas les résultats de l'observation de la dispersion.

7.3 Description des méthodes de dispersion

Nous décrivons généralement la difficulté d'observation du phénomène de dispersion, qui peut être évidente ou non évidente.

8. Définitions des termes optiques relatifs aux cristaux lors de l'utilisation d'instruments d'identification de laboratoire conventionnels

8.1 Matériaux isotropes et non homogènes

(1) Corps isotrope

Définition : Type de pierre précieuse dont les propriétés optiques sont isotropes. Cela comprend les pierres du système cristallin isométrique et certaines pierres organiques amorphes et transparentes à translucides (figures 2-3-94 à 2-3-96).

Méthode d'identification : Les corps isotropes avant traitement peuvent être jugés préliminairement par leur forme. La plupart des corps isotropes après traitement ne peuvent être distingués qu'à l'aide d'instruments, par exemple en observant si la pierre précieuse présente une réfraction unique dans un réfractomètre, en grossissant pour vérifier l'absence d'images fantômes et si elle apparaît complètement sombre ou présente une extinction anormale sous une lumière polarisée.

Figure 2-3-94 Pierres précieuses du système cristallin avancé (diamant)

Figure 2-3-95 Solides amorphes (verre naturel)

Figure 2-3-96 Pierre précieuse organique (ambre jaune transparent)

Copywrite @ Sobling.Jewelry - Fabricant de bijoux sur mesure, usine de bijoux OEM et ODM

(2) Non-corps homogène

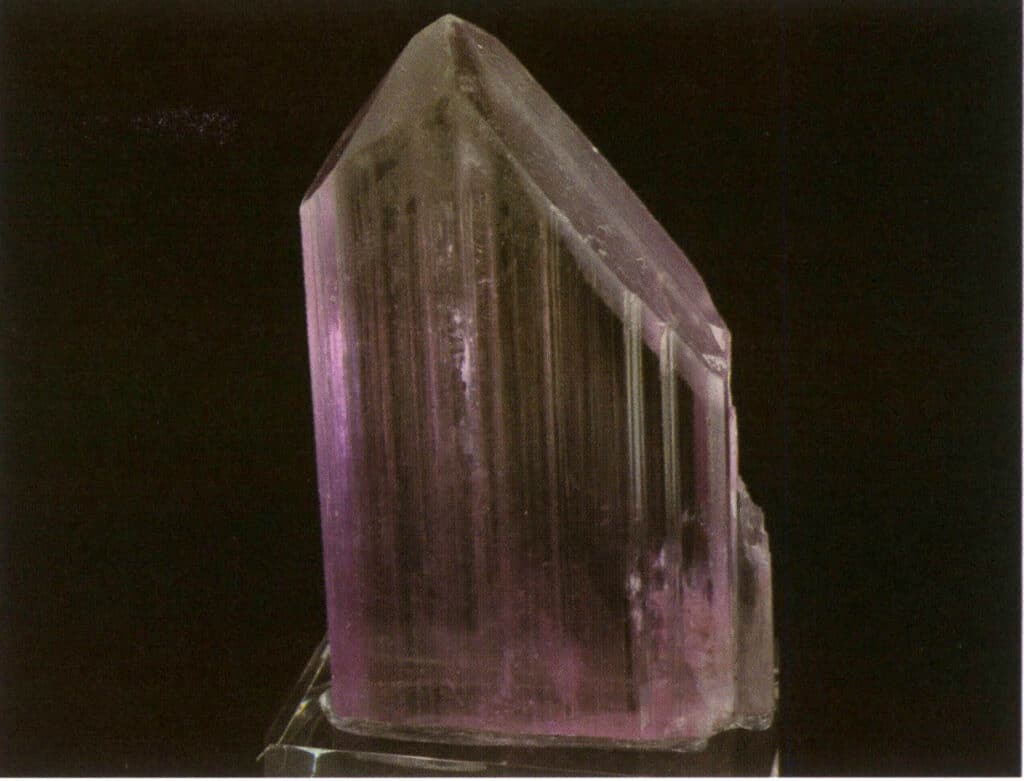

Définition : Type d'anisotropie optique dans les pierres précieuses et les minéraux. Comprend les pierres précieuses appartenant au système trigonal (figure 2-3-97), au système tétragonal (figure 2-3-98), au système hexagonal (figure 23-99), au système orthorhombique (figure 2-3-100), au système monoclinique (figure 2-3-101) et au système triclinique (figure 2-3-102).

Méthode d'identification : Le corps non homogène, avant traitement, peut être identifié avec précision par sa forme. Après traitement, certaines pierres précieuses du corps non homogène peuvent être identifiées avec précision si elles présentent un pléochroïsme visible, mais la plupart des corps non homogènes doivent être distingués à l'aide d'un réfractomètre, d'un microscope, d'un polariseur ou d'un dichroscope.

Figure 2-3-97 Famille de cristaux intermédiaires système trigonal tourmaline

Figure 2-3-98 Zircon de la famille des cristaux intermédiaires dans le système tétragonal

Figure 2-3-99 Émeraude de la famille des cristaux intermédiaires dans le système hexagonal

Figure 2-3-100 Topaze de la famille des cristaux de bas niveau dans le système orthorhombique

Figure 2-3-101 Spodumène de la famille des cristaux de bas niveau dans le système monoclinique

Figure 2-3-102 pierre amazone du système cristallin de bas niveau (triclinique)

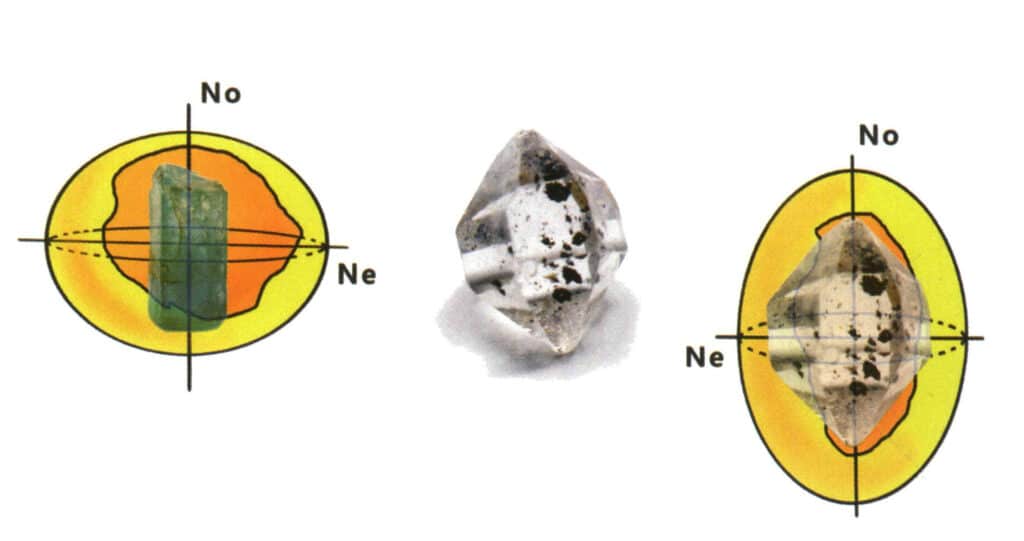

8.2 Réfraction uniaxiale, biréfringence, indice de biréfringence

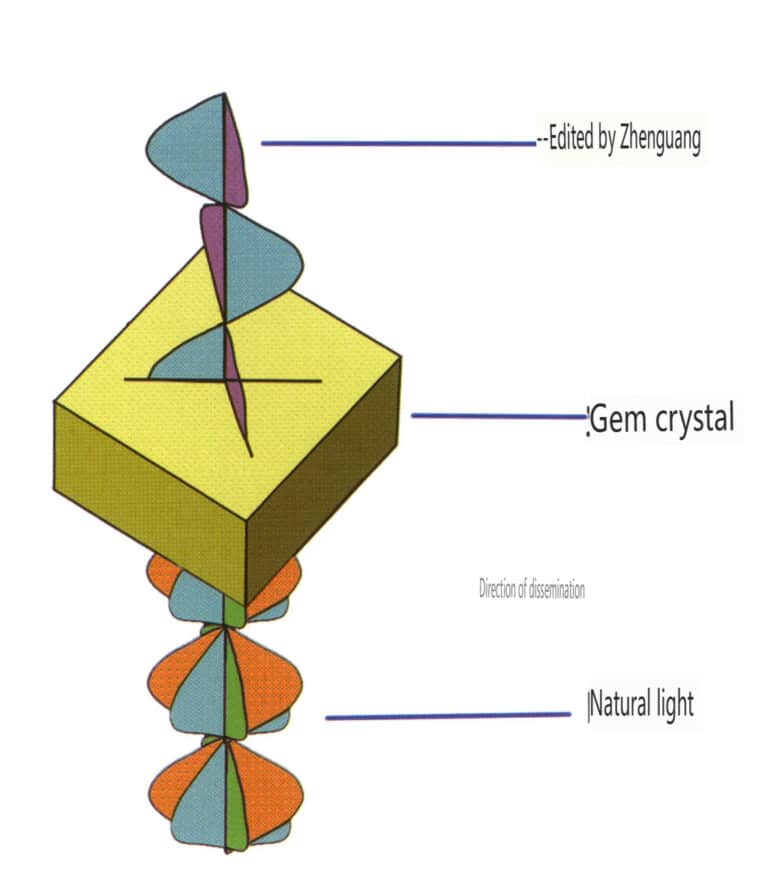

La réfraction uniaxiale est le phénomène par lequel l'angle d'incidence change lorsque la lumière pénètre dans un milieu homogène transparent ou semi-transparent, sans que la lumière ne se divise.

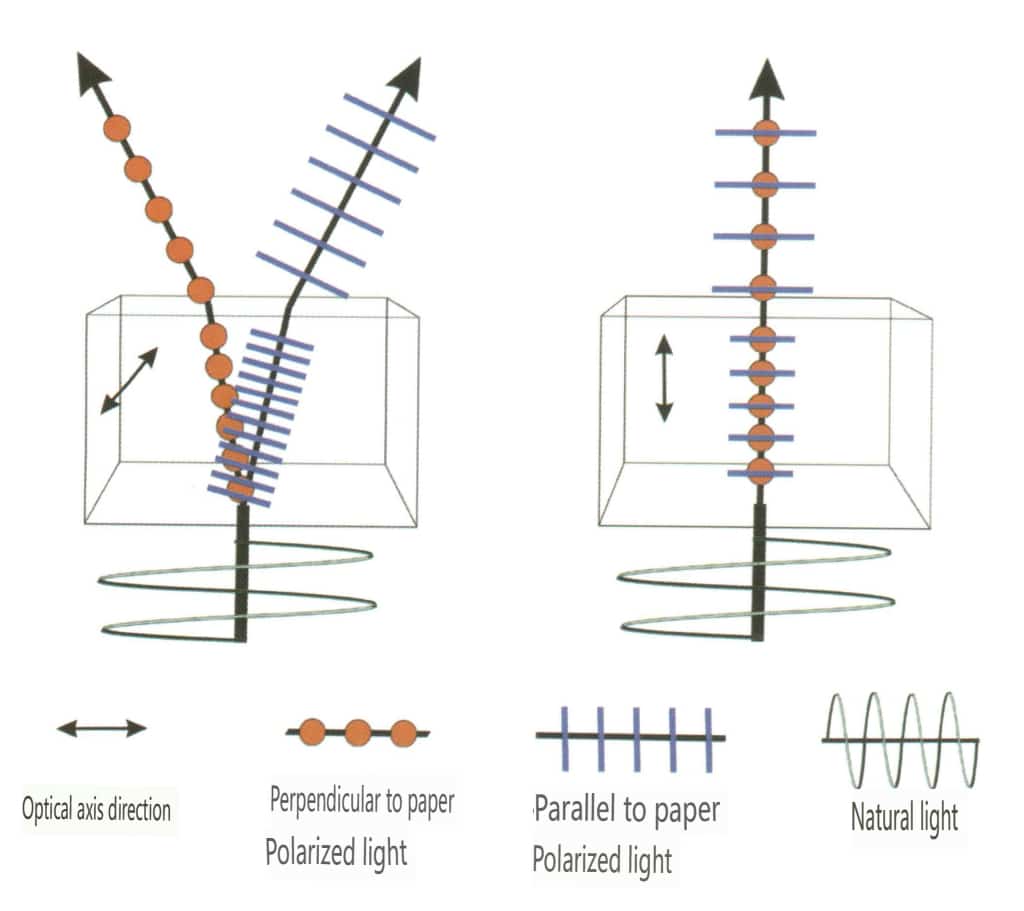

La biréfringence désigne le phénomène selon lequel, après que la lumière a pénétré dans un corps hétérogène transparent ou légèrement transparent, l'angle d'incidence change et la lumière est divisée en deux faisceaux (figure 2-3-103). Les deux faisceaux de lumière qui suivent la loi de réfraction de la lumière sont appelés lumière normale, et ceux qui ne la suivent pas sont appelés lumière extraordinaire.

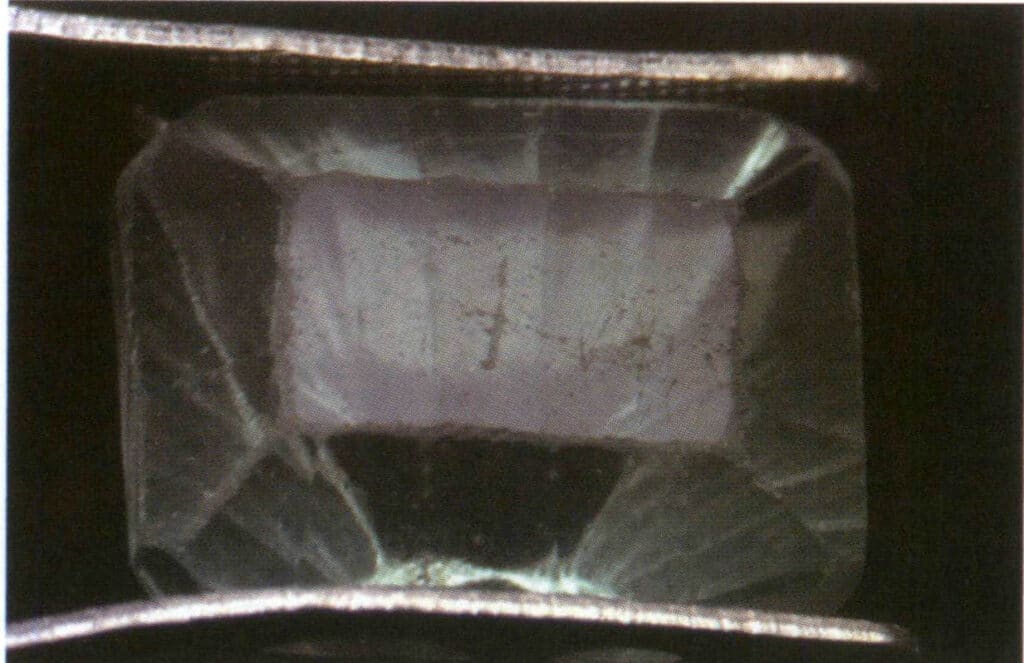

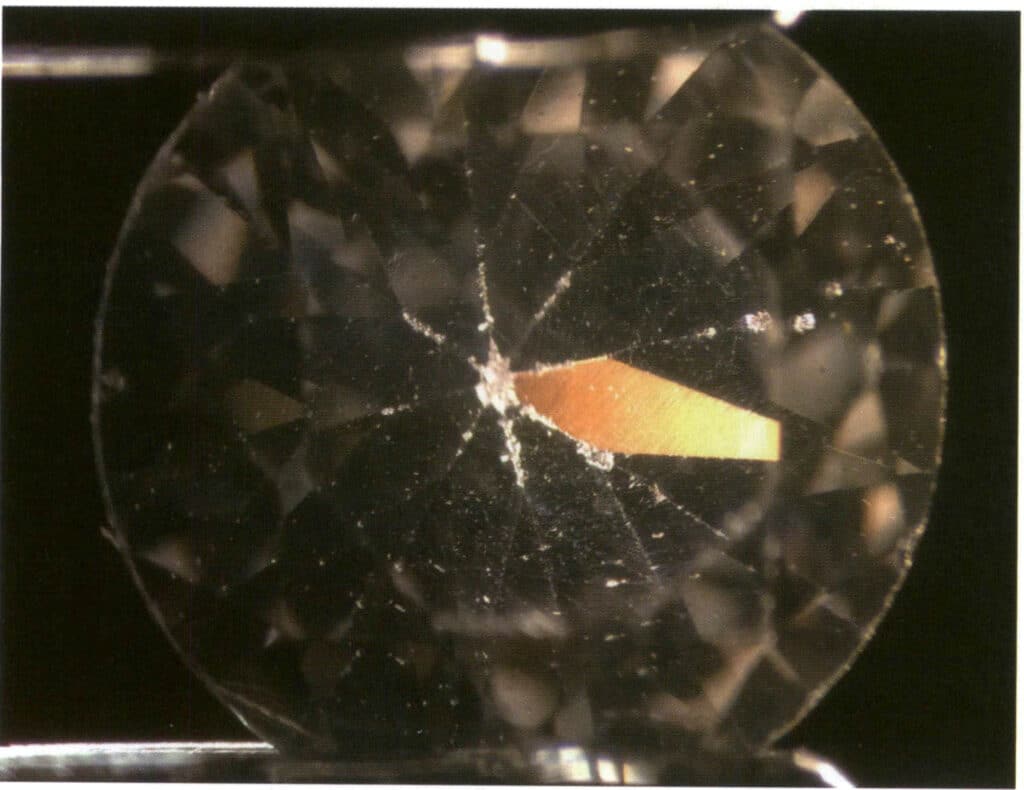

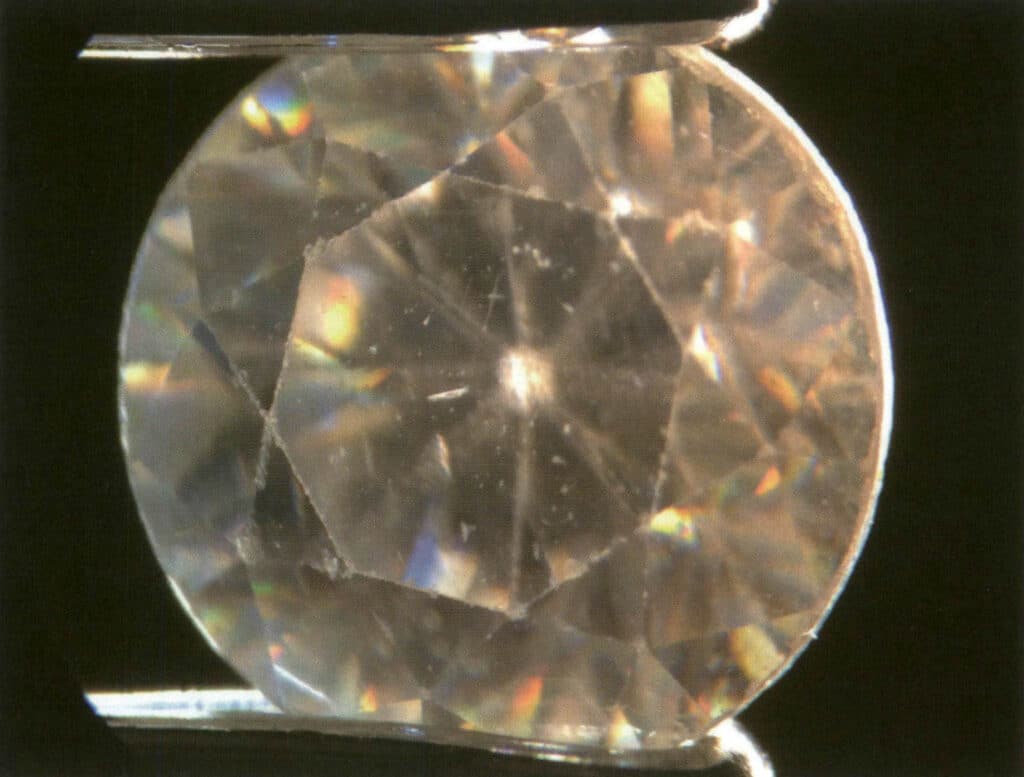

La biréfringence est l'un des phénomènes des pierres précieuses non homogènes, et certaines pierres précieuses présentant une biréfringence particulièrement élevée peuvent présenter une double vision observable à l'œil nu (figure 2-3-104 à figure 2-3-105).

Figure 2-3-104 Le phénomène de double réfraction dans les pierres précieuses

Figure 2-3-105 Le phénomène de double réfraction dans les pierres précieuses (l'indice de double réfraction du carbure de silicium synthétique à gauche est de 0,043, et l'indice de double réfraction du rutile synthétique à droite est de 0,287)

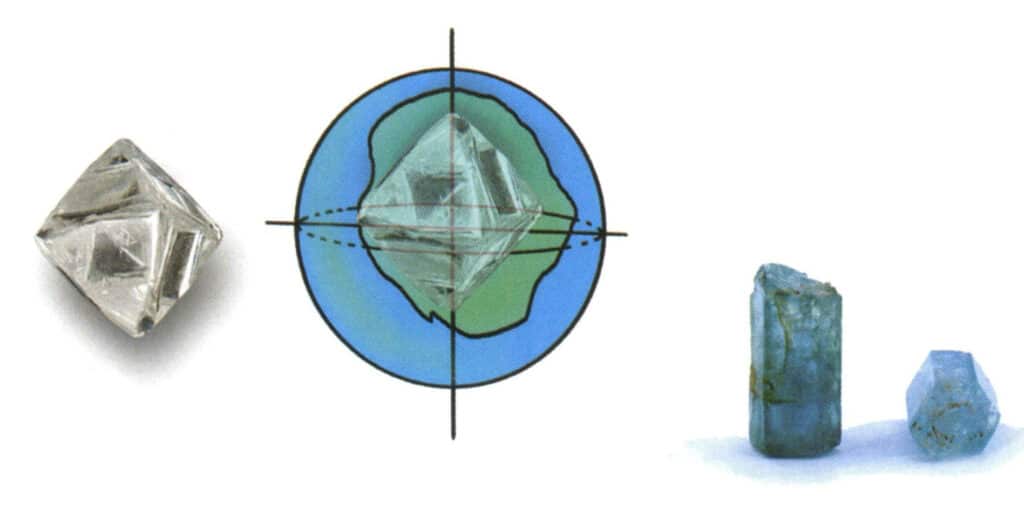

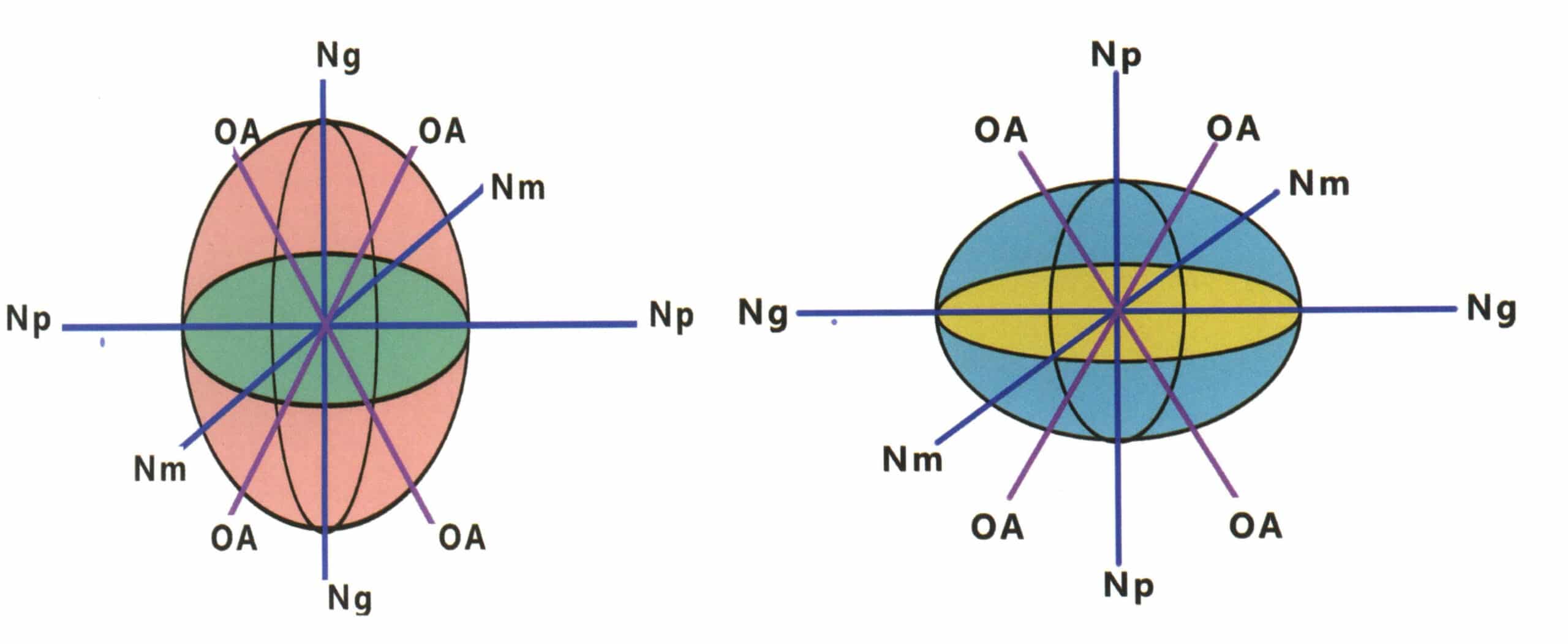

8.3 Axe optique, indicatrice optique, cristal uniaxial, cristal biaxial

(1) Optique Axe

Lorsque la lumière pénètre dans un milieu non homogène, elle subit généralement une double réfraction. Cependant, dans les cristaux uniaxes, il existe une direction dans laquelle la lumière incidente ne se divise pas ; dans les cristaux biaxes, il existe deux directions dans lesquelles la lumière incidente ne se divise pas. Dans les cristaux biaxiaux, il existe deux directions dans lesquelles la lumière incidente ne se divise pas. Nous appelons ces une ou deux directions dans lesquelles la lumière incidente ne se divise pas l'axe optique, représenté par OA dans l'optique cristalline.

(2) Optique Indicateur

Une sphère fermée hypothétique dont le rayon est égal à l'indice de réfraction de la pierre précieuse mesurée dans toutes les directions. Bien que l'indice de réfraction de la pierre précieuse mesurée varie, la forme générale du corps de débit de lumière n'a que deux formes : une sphère et une sphère rugueuse.

Le corps de taux de lumière d'un corps isotrope est une sphère. Toute section passant par le centre de la sphère dans n'importe quelle direction est une section circulaire, et son rayon représente la valeur de l'indice de réfraction de la pierre précieuse isotrope (figure 2-3-106). Le corps de débit de lumière d'un corps non homogène est un ellipsoïde, où le corps de débit de lumière de la famille cristalline intermédiaire a une section transversale circulaire (figure 2-3-107), et le corps de débit de lumière de la famille cristalline inférieure a une section transversale elliptique (figure 2-3-108).

Figure 2-3-106 Luminosité d'un corps homogène

Figure 2-3-107 corps de taux de lumière cristalline à un axe (No est la direction de réfraction de la lumière qui suit les lois optiques, Ne est la direction de réfraction de la lumière qui n'obéit pas aux lois optiques, également connue sous le nom de direction de la lumière extraordinaire, la direction OA coïncide avec No, la section transversale est circulaire, OA indique la direction de l'axe optique).

(3) Cristal uniaxial

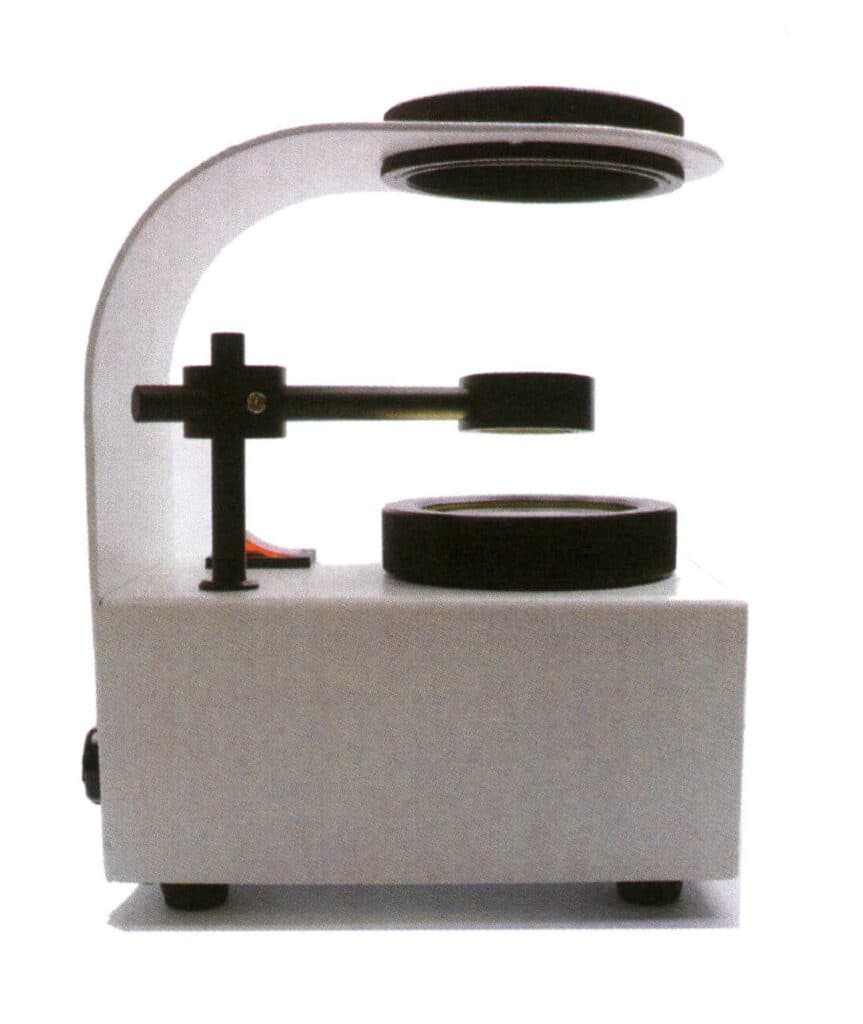

Une pierre précieuse non homogène avec un seul axe optique est appelée cristal uniaxial. Les pierres précieuses de la famille des cristaux intermédiaires sont toutes des pierres précieuses à cristal uniaxe (figure 2-3-109). Par exemple, toutes les pierres du système trigonal telles que la tourmaline, le cristal, le rubis et le saphir, et toutes les pierres du système tétragonal telles que le zircon, ainsi que toutes les pierres du système hexagonal telles que la famille des béryls et l'apatite.

Les pierres précieuses présentant une forme cristalline relativement parfaite peuvent être directement identifiées comme des cristaux uniaxiaux sur la base de leur forme.

La forme imparfaite des cristaux et les pierres précieuses traitées ne peuvent être considérées comme des cristaux uniaxiaux sur la seule base de leur apparence (illustration 2-3-110). Seule l'observation des phénomènes correspondants à l'aide d'un réfractomètre (figure 2-3-111) ou d'un microscope polarisant (figure 2-3-112) permet de le déterminer.

Figure 2-3-109 Tourmaline du groupe cristallin intermédiaire, la forme cristalline est relativement parfaite et peut être directement jugée par la forme du cristal à un axe.

Figure 2-3-110 La pierre précieuse traitée ne peut être jugée d'après son apparence (à gauche l'émeraude, à droite la tourmaline).

Figure 2-3-111 réfractomètre

Figure 2-3-112 polariseur

(4) Cristaux biaxiaux

Les pierres précieuses non homogènes avec deux axes optiques sont appelées diaxiales. Les pierres précieuses du groupe cristallin inférieur sont toutes des pierres précieuses biaxiales (figure 2-3-113). Par exemple, la topaze, l'olivine et toutes les autres pierres rhombiques, le diopside, les pierres monocliniques, la lapidite, la pierre de soleil, la pierre de lune et les pierres tricliniques.

Les pierres précieuses présentant une forme cristalline relativement parfaite peuvent être directement identifiées comme des cristaux biaxes en fonction de leur forme (figure 2-3-114).

Les pierres précieuses dont la forme cristalline est imparfaite et celles qui ont été traitées ne peuvent pas être identifiées comme des cristaux biaxes sur la base de leur forme ; elles ne peuvent être déterminées qu'en observant les phénomènes correspondants à l'aide d'un réfractomètre ou d'un microscope polarisant.

Figure 2-3-113 La topaze du groupe cristallin inférieur a une forme cristalline relativement parfaite et peut être directement considérée comme un cristal biaxial par sa forme.

Figure 2-3-114 La pierre finie ne se juge pas à son aspect.

8.4 Taux de dispersion, réflexion interne totale

(1) Taux de dispersion

La différence d'indice de réfraction a été mesurée pour la raie B (686,7 nm) et la raie G (430,8 nm) du spectre solaire. On peut aussi considérer qu'il s'agit plus simplement de la différence entre deux indices de réfraction spécifiques de la même pierre précieuse, chaque indice de réfraction spécifique étant mesuré sous une lumière d'une énergie spécifique.

Le taux de dispersion des pierres précieuses est rarement mémorisé ; il est principalement utilisé à titre de référence et de comparaison.

D'une manière générale, plus le taux de dispersion d'une pierre est élevé, plus elle est susceptible de présenter des phénomènes de dispersion parmi les pierres facettées ayant le même degré de réflexion interne totale (figure 2-3-115). Le taux de dispersion des pierres précieuses est rarement mémorisé ; il est surtout utilisé à titre de référence et de comparaison.

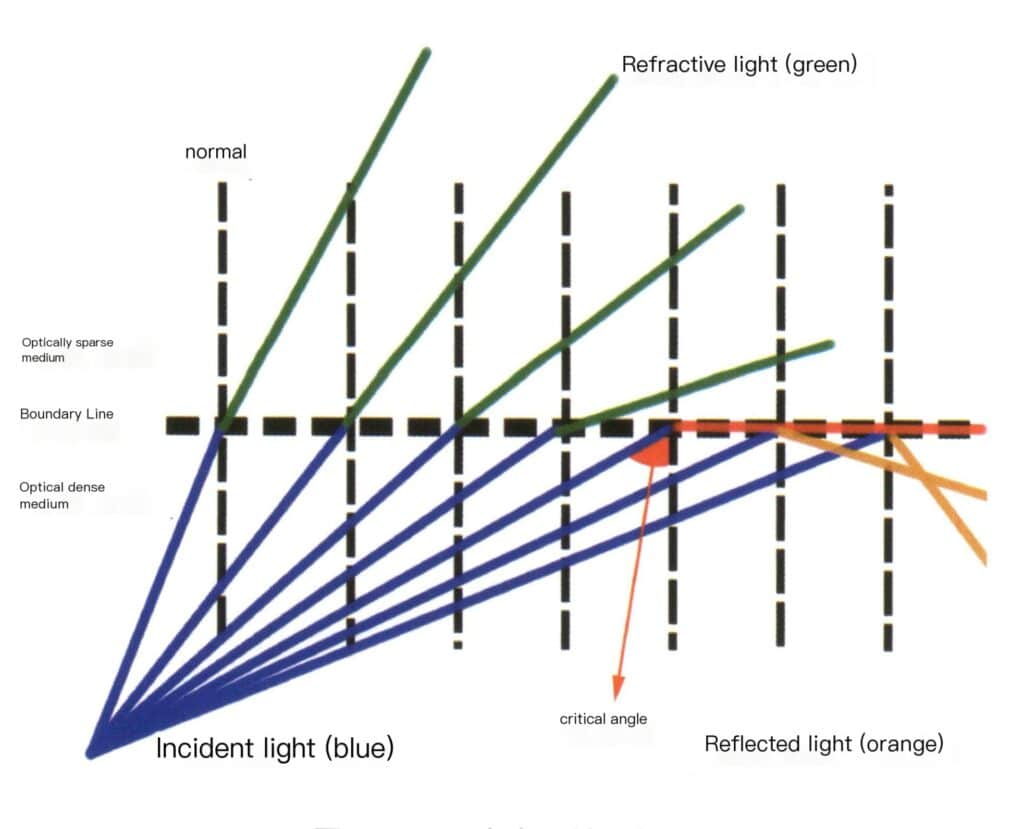

(2) Réflexion interne totale

La réfraction se produit lorsque la lumière traverse des matériaux ayant des densités optiques différentes. Lorsque la lumière passe d'un milieu dense à un milieu moins dense, le rayon réfracté s'écarte de la direction normale et l'angle de réfraction est supérieur à l'angle d'incidence. L'angle d'incidence lorsque l'angle de réfraction est de 90° est appelé angle critique ; tous les rayons lumineux incidents supérieurs à l'angle critique ne peuvent pas pénétrer dans le milieu moins dense et sont réfléchis dans le milieu dense, conformément à la loi de la réflexion (figure 2-3-116).

Lorsque l'on utilise ce principe dans la taille et le meulage des facettes, on peut encore observer un phénomène de dispersion notable même si le taux de dispersion de la gemme est très faible (figure 2-3-117).

Figure 2-3-116 Schéma de la réflexion interne totale

Figure 2-3-117 Diagramme schématique du trajet de la lumière d'un diamant rond standard de taille brillant avec réflexion interne totale.

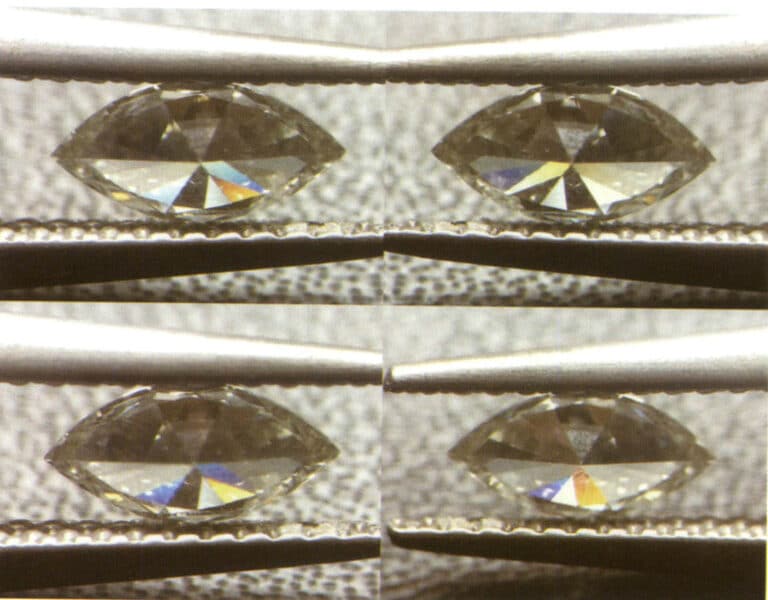

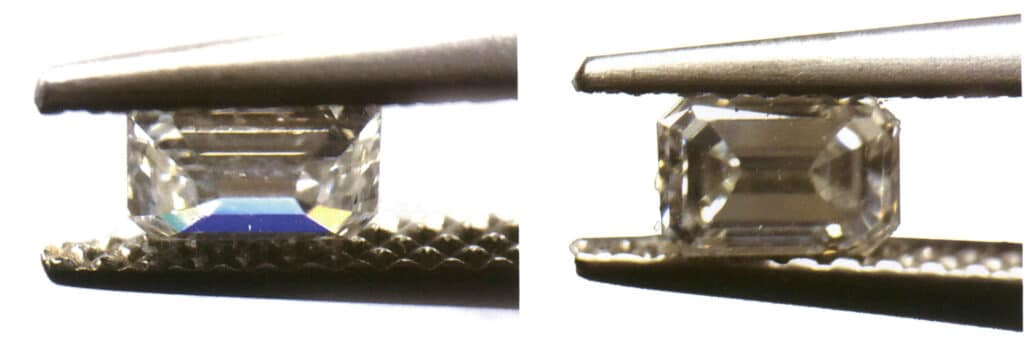

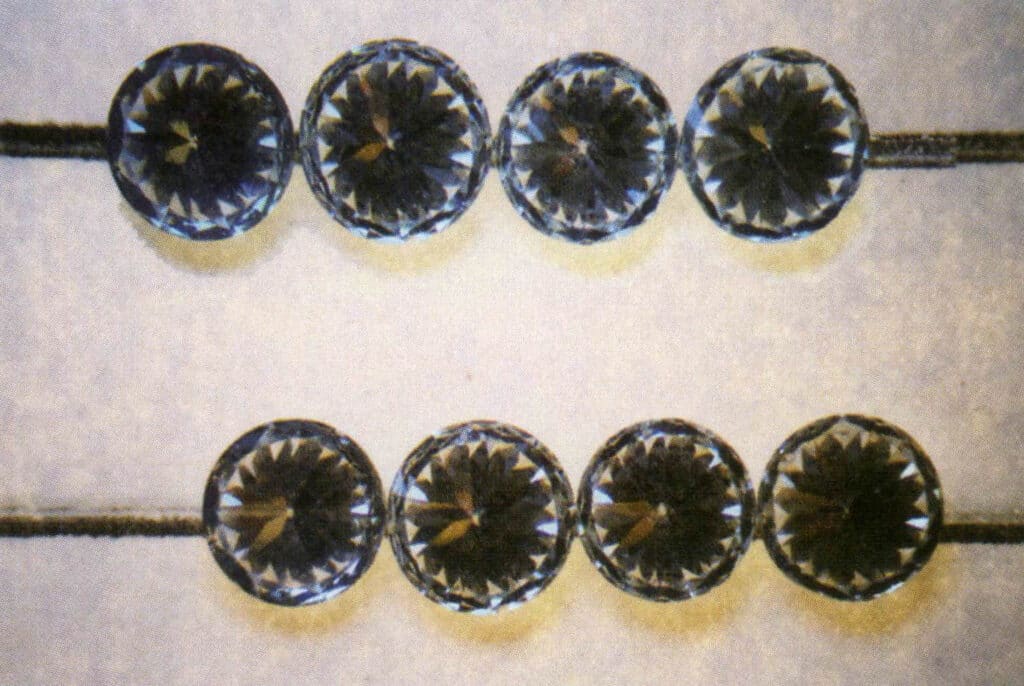

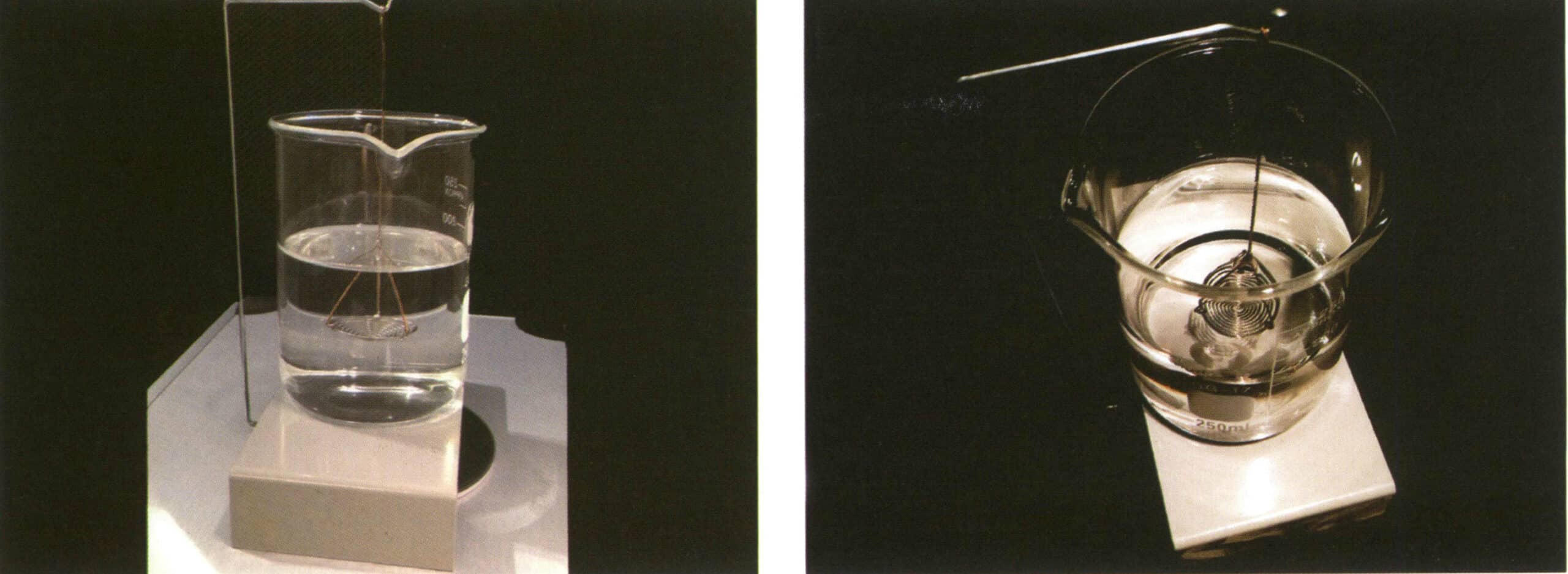

Ce principe est également appliqué à l'identification des diamants et des imitations de diamants, communément appelé "line test". Les étapes de cette expérience et les résultats de l'analyse sont les suivants : Placez la pierre précieuse, la plus grande face vers le bas et l'extrémité pointue vers le haut, sur une feuille de papier sur laquelle sont tracées des lignes droites. Si des lignes sont visibles à travers la gemme, cela indique qu'il s'agit d'une imitation de diamant ; dans le cas contraire, il s'agit d'un diamant. Il est particulièrement important de noter que le jugement expérimental est incorrect si le rapport longueur/largeur de la taille de la gemme testée s'écarte de 1 1 ou si la gemme testée présente un éclat sub-diamant ou un éclat diamant (figures 2-3-118 à 2-3-121).

Figure 2-3-118 Une ligne droite peut être observée sous la pierre précieuse à travers le faux diamant, et la ligne droite est divisée en deux.

Figure 2-3-119 Les lignes droites ne sont pas visibles à travers le diamant.

Figure 2-3-120 Certaines imitations de diamants présentent des phénomènes similaires à ceux des diamants et ne peuvent pas montrer les lignes sous-jacentes à travers la gemme (les deux imitations de diamants au milieu de la deuxième rangée).

Figure 2-3-121 Pour les diamants dont le rapport longueur/largeur n'est pas égal à 1:1, des lignes droites peuvent également être observées à travers la gemme (le diamant de la deuxième rangée).

8.5 Lumière naturelle, lumière polarisée

(1) Lumière naturelle

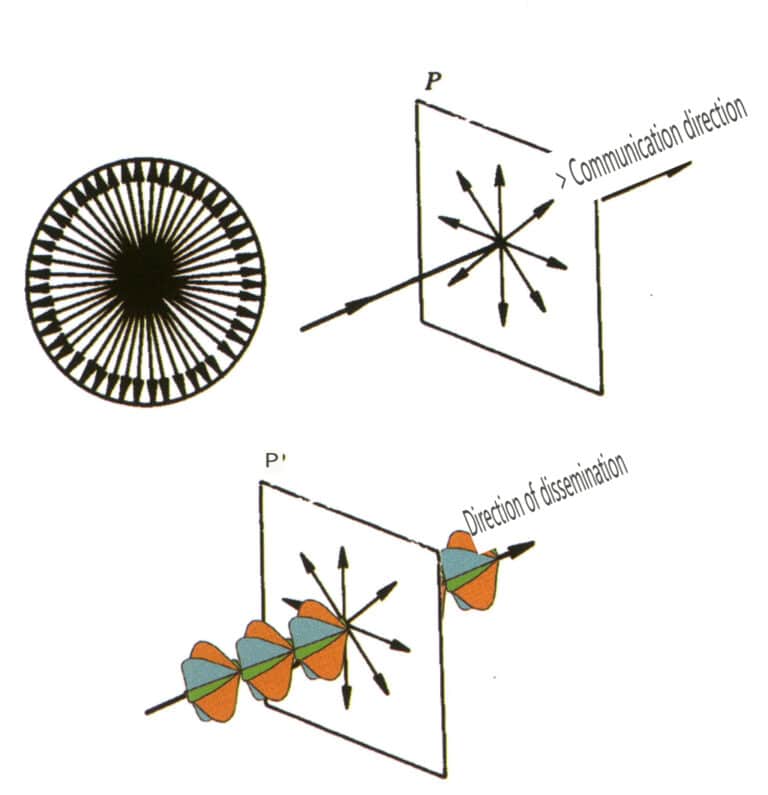

La lumière émise par une source lumineuse générale contient des vecteurs lumineux dans toutes les directions, avec des amplitudes égales dans toutes les directions possibles (symétrie axiale). Ce type de lumière est appelé lumière naturelle. La lumière naturelle est représentée par deux vibrations lumineuses indépendantes (sans relation de phase définie), perpendiculaires l'une à l'autre et d'amplitude égale, chacune possédant la moitié de l'énergie vibratoire (figure 2-3-122).

La lumière naturelle est l'une des principales sources de lumière pour l'observation des pierres précieuses à l'œil nu. Il existe de nombreuses façons de l'obtenir, comme la lumière à l'ombre lors d'une journée ensoleillée, la lumière d'une lampe de poche et la lumière de lampes à température de couleur spécifique.

(2) Lumière polarisée

La lumière qui vibre uniquement dans une direction fixe est appelée lumière polarisée. La lumière polarisée sera spécifiquement notée ; si elle n'est pas notée, elle est supposée être naturelle (figure 2-3-123).

La principale façon d'obtenir de la lumière polarisée est de faire passer la lumière naturelle à travers un polariseur spécial ou de faire passer la lumière naturelle à travers des pierres précieuses non cristallines pour produire de la lumière polarisée.

La lumière polarisée peut être utilisée pour expliquer l'apparence de la diversité des couleurs des gemmes, et le phénomène de double réfraction dans les gemmes est également le principe de conception des filtres polarisants.

9. Résumé de la terminologie de l'optique cristalline Relations

De nombreux termes spécialisés sont impliqués dans les cristaux, et les relations entre les termes optiques peuvent prendre du temps à comprendre pour les débutants. C'est pourquoi ce livre résume les relations entre certains termes optiques relatifs aux cristaux (tableau 1).

Le terme optique mentionné en dernier lieu existe en tant que phénomène distinct et n'a aucun rapport avec les autres termes optiques.

Tableau 1 : Tableau récapitulatif des relations terminologiques de l'optique cristalline.

| Cristal | Peut-on en juger à l'œil nu ? | Instruments d'observation courants | |||

|---|---|---|---|---|---|

| Classification des cristaux | Famille de cristaux avancés | Famille de cristaux intermédiaires | Famille de cristaux de bas niveau | Les formes typiques des cristaux peuvent être observées à l'œil nu, généralement avec l'aide d'instruments. | Réfractomètre, polariseur, dichroscope, microscope |

| Système cristallin isométrique | Système cristallin trigonal, système cristallin tétragonal, système cristallin hexagonal | Système cristallin orthorhombique, système cristallin monoclinique, système cristallin triclinique | |||

| Propriété optique | Corps isotrope | Corps non homogène | |||

| Cristal uniaxial biréfringence positive ou négative | Cristal uniaxial biréfringence positive ou négative | × | Polariseur de réfractomètre | ||

| Réfraction de la lumière | Réfraction uniaxiale | La biréfringence présente une réfraction uniaxiale dans une certaine direction. | Birefringence Réfraction unique dans certaines directions | Une biréfringence élevée peut être observée à l'œil nu, mais nécessite généralement l'aide d'instruments. | Réfractomètre, polariseur, microscope. |

| Polychromie | Pas de pléochroïsme | Dichroïsme fort à faible | Trichroïsme de fort à faible ou dichroïsme de fort à faible | Quelques pierres précieuses le peuvent, mais la plupart d'entre elles nécessitent l'utilisation d'instruments. | Dichroscope |

| Couleur | Elle n'est pas liée au fait qu'il s'agisse d'un cristal et à la classification des cristaux ; la couleur du cristal dépend des éléments d'impureté et des défauts du réseau à l'intérieur du cristal. | √ | × | ||

| Éclat | Le degré de polissage d'une pierre précieuse, quelle qu'elle soit, a une incidence sur son éclat. | √ | × | ||

| Transparence | Elle n'est pas liée au fait qu'il s'agisse d'un cristal et à la classification des cristaux ; la transparence d'un cristal dépend souvent de la teneur en inclusions à l'intérieur du cristal. | √ | × | ||

| Luminescence | Elle n'est pas liée au fait qu'il s'agisse d'un cristal et à la classification des cristaux ; elle dépend des éléments d'impureté et des défauts de réseau dans le cristal. | Quelques pierres précieuses le peuvent, mais la plupart d'entre elles nécessitent l'utilisation d'instruments. | Lampe fluorescente ultraviolette | ||

| Phénomène optique particulier | Effets de changement de couleur possibles, etc. | Possibilité d'effet œil de chat, d'effet lumière des étoiles, d'effet de changement de couleur, etc. | Les effets possibles sont l'effet œil de chat, l'effet lumière des étoiles, l'effet changement de couleur, l'effet poussière d'or, l'effet clair de lune. | √ | × |

| Dispersion | Ce phénomène est courant dans les pierres précieuses en cristal mais n'est pas lié à la classification du cristal ; la visibilité de la dispersion dépend du taux de dispersion du cristal et du degré de réflexion interne totale des facettes. | √ | × | ||

Section II Pourquoi les pierres précieuses ont-elles une couleur ?

1. Causes traditionnelles de la couleur des pierres précieuses

Dans l'identification des minéraux sur le terrain, il existe un élément de preuve très important appelé couleur des stries, qui consiste à frotter le matériau naturel obtenu sur une plaque de porcelaine blanche non émaillée pour laisser une poudre minérale, et à utiliser la couleur de la poudre minérale pour identifier certains minéraux caractéristiques (tableau 2).

Tableau 2 : Relation entre la couleur minérale, la couleur des stries, la transparence et l'éclat

| Couleur | Couleur des stries | Transparence | Éclat |

|---|---|---|---|

| Incolore | Incolore ou blanc | Transparent | Éclat du verre |

| Couleur claire | Incolore ou blanc | ||

| Couleur foncée | Léger ou coloré | Éclat semi-métallique | |

| Couleur métallisée | Couleur sombre ou métallique | Opaque | Éclat métallique |

D'après la littérature, dès l'époque des Jin orientaux, les gens étaient déjà capables d'utiliser la couleur des stries pour distinguer le minerai d'argent et d'or de l'or naturel.

La couleur des stries est très importante pour l'identification des minéraux.

① La couleur striée des minéraux élimine les pseudo-couleurs ; sous forme de poudre, les minéraux perdent toutes les interfaces qui affectent la lumière, et les pseudo-couleurs des minéraux disparaissent.

② La couleur de la strie du minéral a une couleur allochromatique affaiblie.

③ La couleur des stries du minéral met en évidence la couleur idiochromatique.

La poudre ne peut pas réfléchir la lumière et n'est pas transparente pour les minéraux opaques (principalement ceux qui ont un éclat métallique), de sorte que la traînée est gris-noir. Les minéraux semi-transparents absorbent une partie de la lumière, de sorte que la couleur de la traînée n'est pas très différente de celle des minéraux en vrac. En raison de leur bonne transmission de la lumière et de la quasi-absorption de la lumière visible, les minéraux transparents apparaissent blancs.

La pyrite et la bornite appartiennent à des minéraux à l'éclat métallique, de sorte que leur trait est noir ; l'hématite cristalline est généralement appelée hématite spéculaire, qui a un éclat sub-métallique à métallique et absorbe certaines longueurs d'onde de la lumière, présentant ainsi une certaine couleur, à savoir le rouge ; parallèlement, la rhodochrosite est un minéral transparent, de sorte que son trait est blanc.

Pour expliquer les différences de couleur entre les gros morceaux de minéraux solides et la couleur de leurs stries, la minéralogie classe les couleurs minérales en trois types : couleur idiochromatique, couleur allochromatique et pseudo-couleur, sur la base de l'hypothèse des éléments chromophores (tableau 3). Cette hypothèse s'applique également aux pierres précieuses contenues dans les minéraux.

Tableau 3 : Éléments colorants courants dans les pierres précieuses

| Éléments de coloriage | Numéro atomique | Couleur des pierres | Exemples de pierres précieuses |

|---|---|---|---|

| Fer Fe | 26 | Couleurs telles que le rouge, le bleu, le vert, le jaune, etc. | Saphir bleu, péridot, aigue-marine, tourmaline, spinelle bleu, jade, almandin, olivine, diopside, idocrase, disthène, etc. |

| Chrome Cr | 24 | Vert et rouge | Rubis, émeraude, jade, alexandrite, uvarovite, spinelle rouge, démantoïde, pyrope, tourmaline et autres |

| Manganèse Mn | 25 | Rose, orange | Béryl rouge, rhodochrosite, rhodonite, spessartine-grenat charoite, certaines tourmalines rouges, etc. |

| Diamond Co | 27 | Rose, orange, bleu | Spinelle synthétique bleue, alexandrite synthétique, etc. |

| Lanthane Pr, Néodyme Nd | Praséodyme 59 Néodyme 60 | Le praséodyme et le néodyme coexistent souvent pour former le jaune et le vert. | Apatite, oxyde de cobalt synthétique violet clair, etc. |

| Uranium U | 92 | Provoque la couleur originale de la gemme | Zircon |

| Clé V | 23 | Vert, violet ou bleu | Essonite, Zoisite, corindon synthétique (imitation de l'alexandrite), etc. |

| Cuivre Cu | 29 | Vert, bleu, rouge, etc. | Malachite, malachite siliconée, turquoise, azurite, etc. |

| Sélénium Se | 34 | Rouge | Certains verres rouges, etc. |

| Nickel Ni | 28 | Vert | Chrysoprase, opale verte, etc. |

| Scandium Ti | 22 | Bleu | Saphir, benitoite, topaze, etc. |

(1) Couleur idiochromatique

La couleur est causée par des éléments qui sont des composants chimiques de base des minéraux des pierres précieuses, dont la plupart sont des ions de métaux de transition. La couleur des pierres précieuses auto-colorées est stable (tableau 4).

Tableau 4 : Pierres précieuses auto-colorées courantes et leurs éléments colorants

| Nom de la pierre précieuse | Composition chimique | Couleur des pierres | Éléments de coloriage |

|---|---|---|---|

| Uvarovite | Ca3Cr2 (SiO4) | Vert | Chrome |

| Olivine | (Fe,Mg)2SiO4 | Jaune-vert | Le fer |

| Malachite | CU2(CO3)(OH)2 | Vert | Cuivre |

| Rhodochrosite | MnCO3 | Rose | Mn |

| Turquoise | CUAl6((PO4)4(OH)8 -4H2O | Bleu | Cuivre |

| Spessartine-Garnet | Mn3Al2(SiO4) | Orange | Mn |

| Rhodonite | (Mn,Fe,Mg,Ca)SiO3 et SiO3 | Magenta | Mn |

| Almandine | Fe3Al2(SiO4) | Rouge | Le fer |

(2) Couleur allochrome

La couleur est due à des éléments chromophores contenus dans les minéraux de la pierre précieuse. La couleur des autres pierres précieuses est stable.

① Lorsque les pierres précieuses de couleur pure sont incolores, elles peuvent produire des couleurs lorsqu'elles contiennent des oligo-éléments colorants, des oligo-éléments colorants différents produisant des couleurs différentes. Par exemple, le spinelle et la tourmaline (tableau 5).

② Des valences différentes d'un même élément peuvent produire des couleurs différentes, comme celles contenant du Fe³⁺ qui apparaissent souvent brunes, alors que celles contenant du Fe²⁺ apparaissent souvent bleu clair, comme l'aigue-marine.

③ Le même élément dans le même état d'oxydation peut également provoquer des couleurs différentes dans différentes pierres précieuses, comme Cr³⁺, produisant du rouge dans le corindon et du vert dans l'émeraude.

Tableau 5 : Couleurs de quelques autres pierres précieuses et leurs éléments de coloration

| Nom de la pierre précieuse | Composition chimique | Couleur des pierres | Éléments de coloriage |

|---|---|---|---|

| Spinelle | MgAI2O4 | Incolore | - |

| Bleu | Fe ou Zn | ||

| Marron | Fe, Cr | ||

| Vert | Fe | ||

| Rouge | Cr | ||

| Tourmaline | (Na,Ca)R3Al3Si16O18 (O,OH,F), où R se réfère principalement à des éléments tels que Mg, Fe, Cr, Li, Al, Mn | Incolore | - |

| Rouge | Mn | ||

| Bleu | Fe | ||

| Vert | Cr, V, ,Fe | ||

| Marron, jaune | Mg |

(3) Pseudo-couleur

La pseudo-coloration n'a pas d'effet direct sur la composition chimique des pierres précieuses. Les pierres précieuses présentant une pseudo-couleur contiennent souvent de minuscules inclusions disposées parallèlement, telles que des éclats de cristaux dissous et des fissures. Elles réfractent, réfléchissent, interfèrent et diffractent la lumière, produisant ainsi une pseudo-couleur. Certaines tailles spéciales de pierres précieuses peuvent également provoquer une pseudo-coloration des pierres précieuses (tableau 6).

Les pseudo-couleurs ne sont pas inhérentes à la pierre précieuse mais peuvent lui donner du charme.

Tableau 6 : Classification des causes de Pseudo Couleurs

| Classification des causes | Définition | Exemple |

|---|---|---|

| Dispersion | Phénomène par lequel la lumière blanche composite est décomposée en différents spectres de longueur d'onde lorsqu'elle traverse des matériaux ayant des propriétés de prisme. | Diamant, zircon, zircon cubique synthétique, carbure de silicium synthétique, sphalérite, titanate de strontium artificiel, rutile synthétique, etc. |

| Diffusion | Phénomène par lequel les faisceaux lumineux dévient de leur direction initiale et se dispersent au cours de leur propagation dans un milieu en raison de la présence d'amas irréguliers dans le matériau. | (1) Les changements de couleur des pierres précieuses qui peuvent être expliqués par la diffusion comprennent la pierre de lune bleue, le quartz bleu, l'opale, la fluorine pourpre et le quartz blanc. (2) Les phénomènes optiques spéciaux qui peuvent être expliqués par la diffusion comprennent l'effet œil de chat, l'effet étoile et l'effet or sableux. (3) Un type d'éclat qui peut être expliqué par la diffusion est l'éclat nacré. |

| Interférence | Le phénomène de superposition de deux sources de lumière monochromatique émettant deux colonnes d'ondes lumineuses qui sont dans la même direction, ont la même intensité et la même durée. | (1) Peut être utilisé pour expliquer l'iridescence causée par la présence de fissures ou de clivages, comme le quartz iridescent (figure 2-3-124). (2) Peut être utilisé pour expliquer l'effet de changement de couleur dans des phénomènes optiques spéciaux, tels que l'opale. (3) Peut être utilisé pour expliquer la surface opaque de la bornite et la couleur bronze produite par l'oxydation du carbure de silicium synthétique. Aucune pierre précieuse n'a une couleur bronze (figure 2-3-125). |

| Diffraction | Phénomène par lequel les ondes lumineuses s'écartent de leur trajectoire géométrique lorsqu'elles rencontrent des obstacles au cours de leur propagation. |

Figure 2-3-124 Quartz coloré

Figure 2-3-125 Couleur rouille

2. Les causes modernes de la couleur des pierres précieuses

Chaque hypothèse a ses limites. Dans l'étude des pierres précieuses modernes, les minéralogistes et gemmologues traditionnels ont constaté que l'apparition ou le changement de couleur de certaines pierres précieuses ne pouvait être expliqué, comme les causes de la couleur des diamants et les changements de couleur des pierres précieuses avant et après un traitement par irradiation.

Le développement de la physique et de la chimie modernes a compensé les lacunes des hypothèses traditionnelles sur la genèse des couleurs. Elle s'appuie sur la théorie du champ cristallin, la théorie de l'orbitale moléculaire, la théorie des bandes et la théorie de l'optique physique, combinées à des méthodes spectroscopiques pour expliquer les couleurs des pierres précieuses.

Les théories modernes de la structure matérielle suggèrent que la matière est composée d'atomes, qui se composent d'un noyau et d'électrons, les électrons se déplaçant à l'extérieur du noyau. La mécanique quantique décrit le mouvement des électrons et d'autres particules microscopiques. En 1913, Bohr a proposé l'hypothèse selon laquelle les atomes existent dans des états stables avec une énergie définie, connus sous le nom d'états stationnaires. Chaque type d'atome peut avoir de nombreux états stationnaires avec des valeurs d'énergie différentes, et ces états stationnaires sont classés par énergie pour former des niveaux d'énergie, l'état stationnaire de plus faible énergie étant appelé état fondamental, et les autres états étant appelés états excités. En général, les atomes ou les ions sont dans un état stable, c'est-à-dire dans l'état fondamental, où il n'y a pas d'énergie rayonnée. Si un atome ou un ion est soumis à une énergie thermique externe, à une énergie électrique ou à d'autres formes d'énergie, les électrons externes absorbent de l'énergie et passent à un état excité. Cependant, les électrons dans l'état excité sont instables et après environ 10-⁸ secondes, les électrons retournent à l'état fondamental, rayonnant simultanément une partie de l'énergie sous forme de lumière.

Le point de vue ci-dessus peut être compris en gemmologie comme l'apparition de la couleur dans les pierres précieuses étant due à l'effet de l'énergie externe, telle que la lumière, sur les électrons dans la composition atomique de la pierre précieuse. Les électrons passent ainsi de l'état fondamental à l'état excité, absorbant sélectivement des longueurs d'onde spécifiques de la lumière. Les types de transitions électroniques et les différences d'énergie absorbée au cours de ce processus sont à l'origine des différentes couleurs que présentent les pierres précieuses. Le tableau 7 est un résumé complet établi par des chercheurs russes et américains, classant les couleurs des pierres précieuses en 12 types appartenant à 4 théories principales.

Tableau 7 : Types de couleurs modernes des pierres précieuses

| Causes des couleurs traditionnelles correspondantes | Modèles de la théorie moderne de la cause des couleurs | Types de causes de couleurs modernes | Pierres précieuses typiques |

|---|---|---|---|

| Couleur idiochromatique, couleur allochromatique | Théorie du champ cristallin | Métal de transition | Malachite, grenat, turquoise, etc. |

| Impuretés des métaux de transition | Émeraude, Citrine, Rubis, etc. | ||

| Centre de couleurs | Améthyste, quartz fumé, fluorine, etc. | ||

| Théorie des orbitales moléculaires | Transfert de charges | Saphir, Lapis Lazuli, etc. | |

| Teinture biologique | Ambre, corail, etc. | ||

| Théorie des bandes | Chef d'orchestre | Cuivre (Cu ), argent (Ag ), etc. | |

| Semi-conducteurs | Galène, proustite, etc. | ||

| Semi-conducteur impur | Diamants bleus, diamants jaunes, etc. | ||

| Pseudo-couleur | Théorie de l'optique physique | Dispersion | Le "feu" des diamants à facettes, etc. |

| Diffusion | Pierre de lune, etc. | ||

| Interférence | Coloration de la chalcopyrite et autres etc. | ||

| Diffraction | Opale, couleur de surface de la chalcopyrite, etc. |

Section III Explication des propriétés mécaniques des cristaux

Les propriétés mécaniques des pierres précieuses sont divisées en quatre catégories principales et sept phénomènes : le clivage, la fracture et la rupture appartiennent à une catégorie, tandis que les trois autres catégories sont la dureté, la densité et la ténacité. Nous aborderons ici le clivage, la fracture, la rupture, la dureté et la densité relative liés aux cristaux.

Le clivage, la fracture et la rupture sont les propriétés des cristaux qui se produisent sous l'effet d'une force extérieure, et leurs caractéristiques et causes de rupture diffèrent. Il s'agit de l'une des propriétés physiques les plus importantes pour l'identification et le traitement des pierres précieuses.

1. Clivage des cristaux

1.1 Définition du clivage

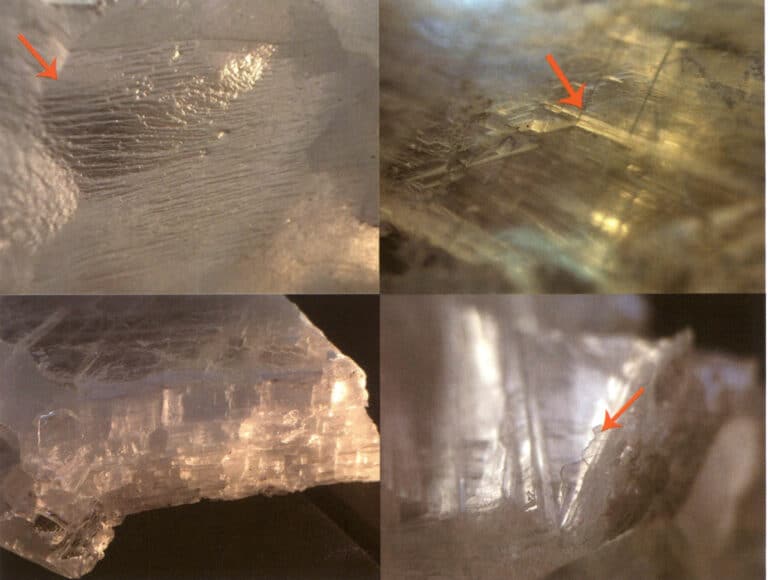

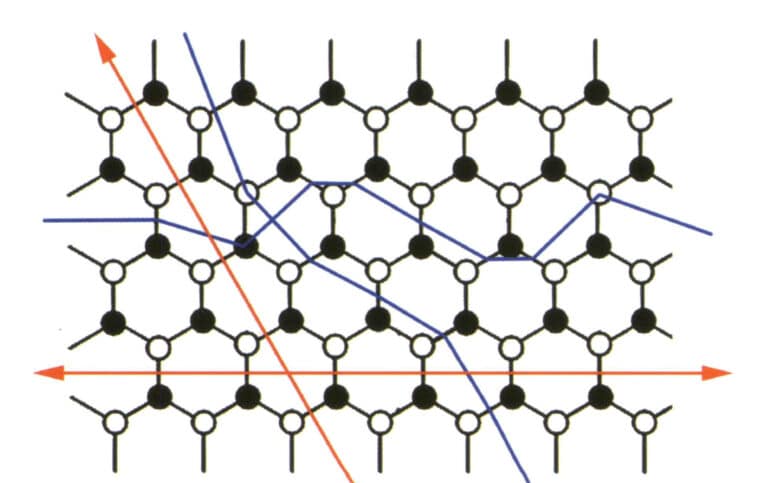

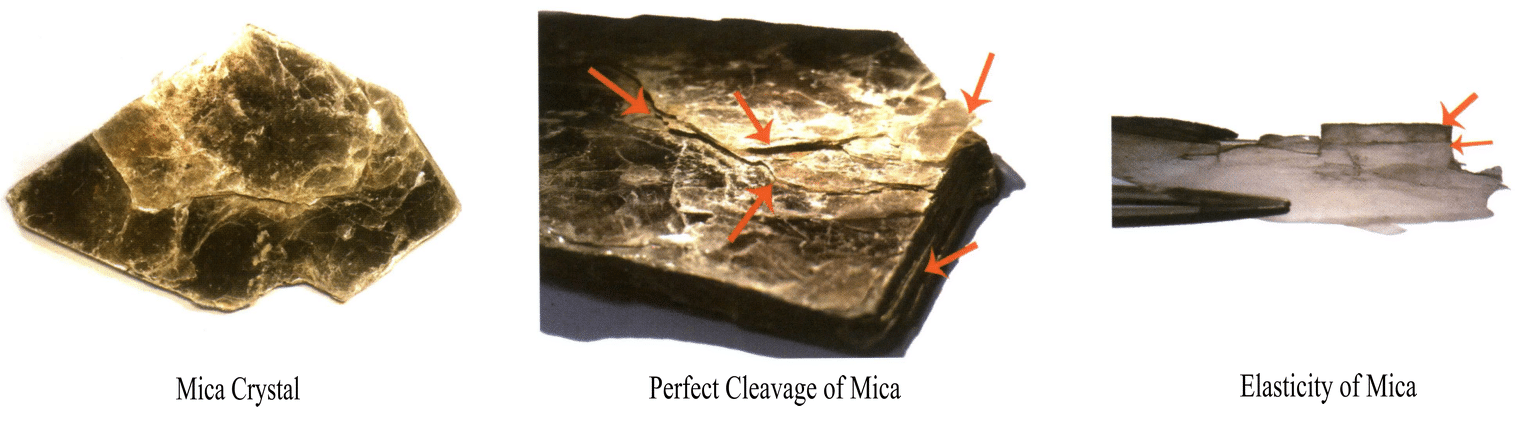

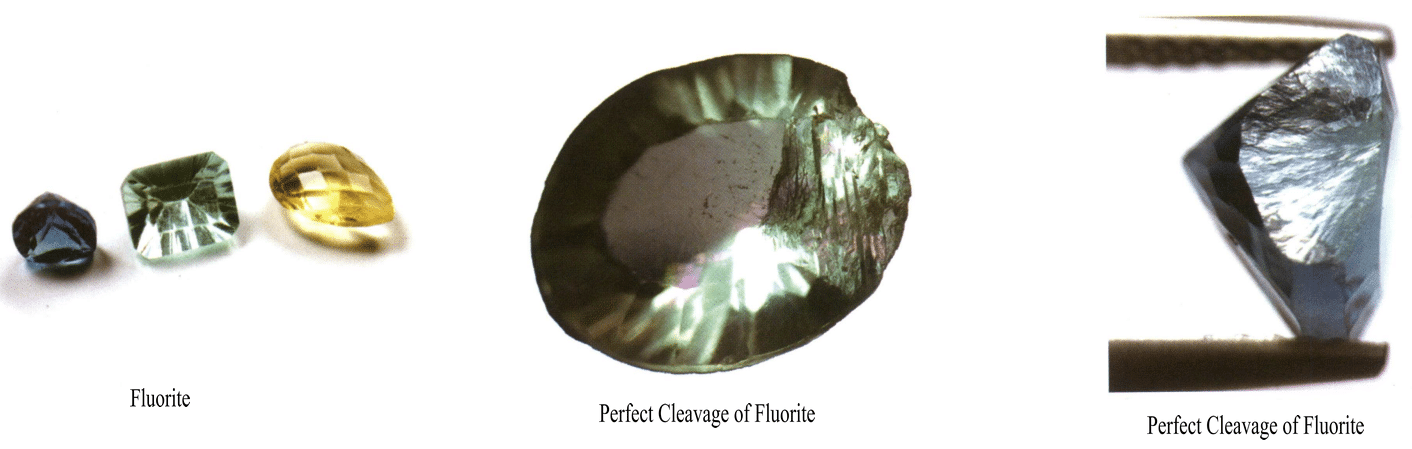

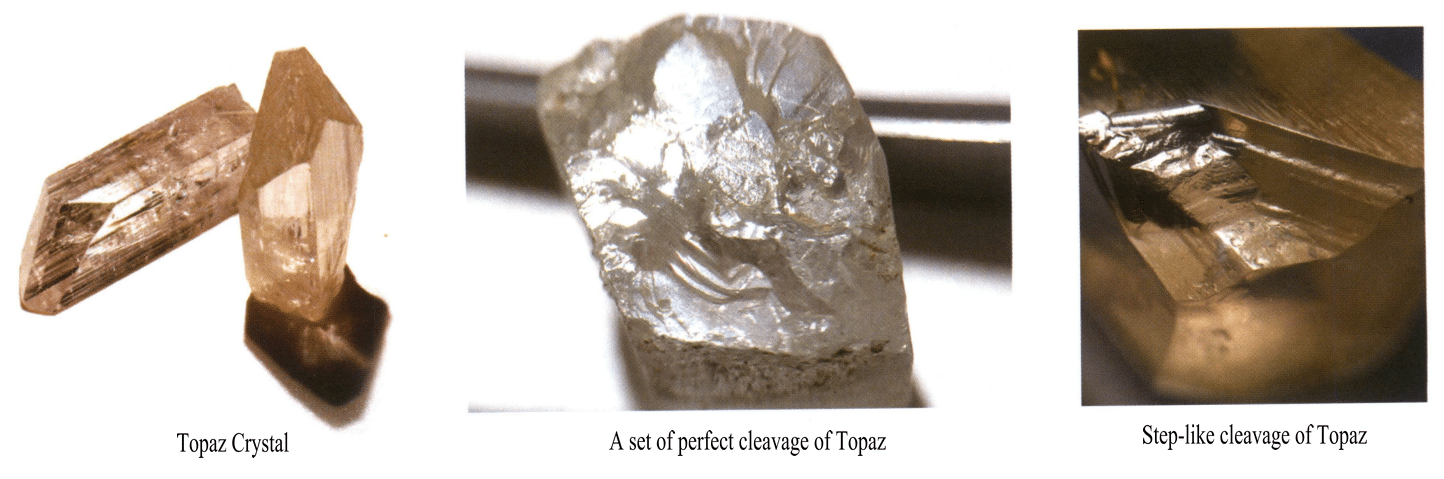

Le phénomène par lequel un cristal se brise le long de certaines directions cristallographiques en plans lisses sous l'effet d'une force externe est appelé clivage et ces plans lisses sont appelés plans de clivage (figure 2-4-1).

Le clivage peut être utilisé pour distinguer différents cristaux. Le degré d'intégrité du plan de clivage, la direction de clivage et l'angle de clivage des différents cristaux sont différents. Le clivage est l'une des caractéristiques importantes reflétant la structure cristalline (figure 2-4-2) et a une signification plus générale que la morphologie cristalline. Quelle que soit la proximité du cristal par rapport au niveau idéal, tant que la structure cristalline ne change pas, les caractéristiques du clivage restent inchangées, ce qui constitue une base caractéristique importante pour l'identification des cristaux.

1.2 Points clés pour l'observation du clivage

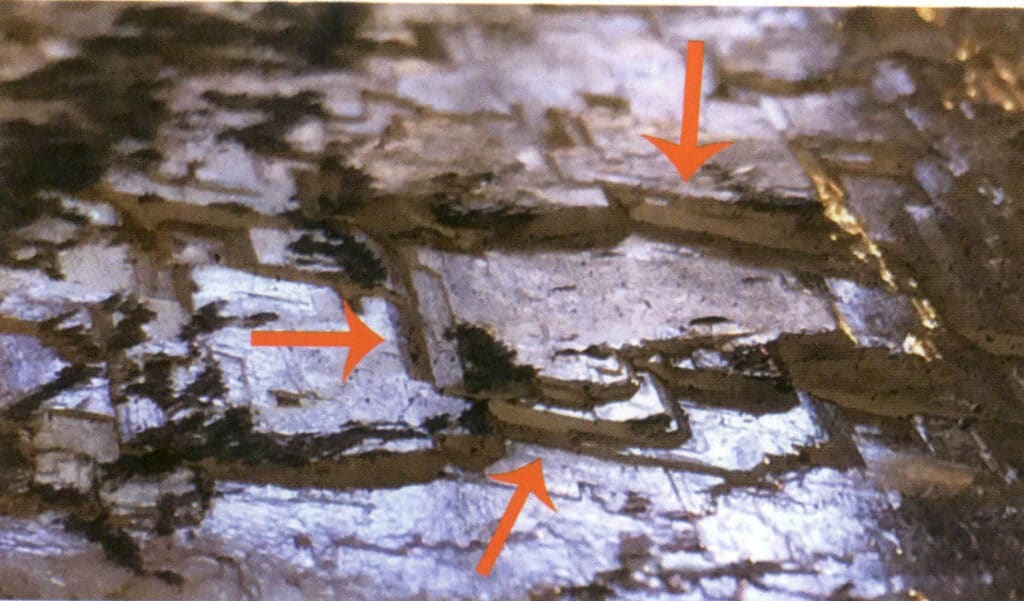

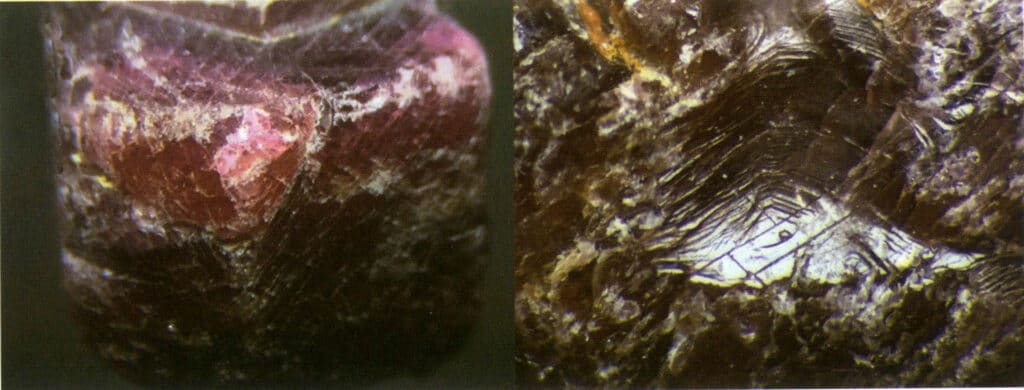

En observant la surface de fracture d'un cristal ou d'une pierre précieuse d'une certaine direction avec une lumière réfléchie, si la surface de fracture est plate et présente un éclat semblable à celui d'un miroir lorsqu'elle est secouée, cette surface de fracture est appelée clivage.

Les surfaces de clivage peuvent apparaître non seulement dans les cristaux, mais aussi dans les pierres précieuses traitées, comme la taille en forme de plume d'un diamant fini et le clivage en forme de mille-pattes d'une pierre de lune.

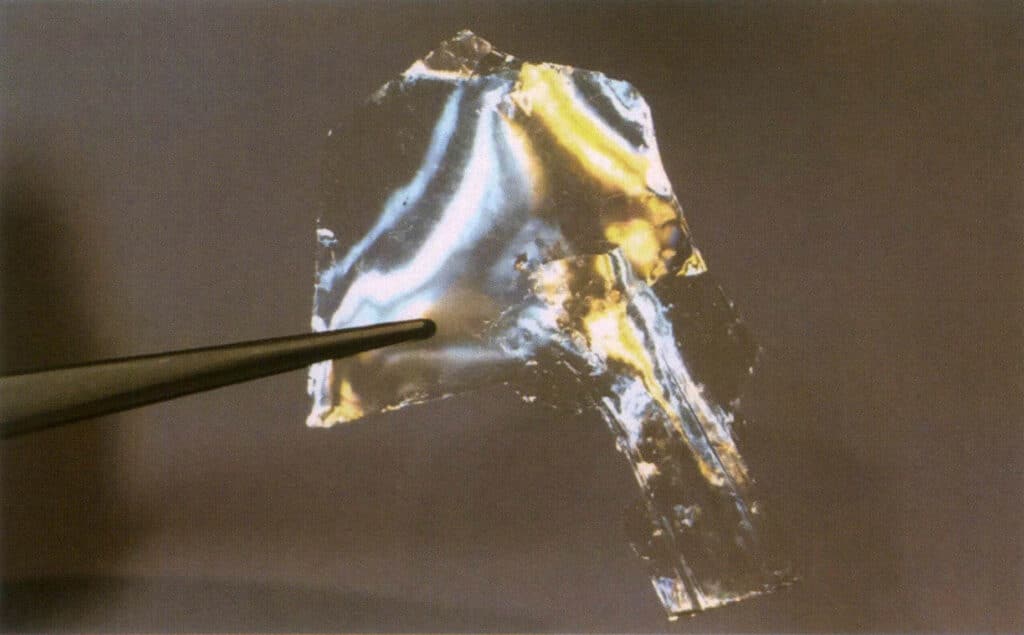

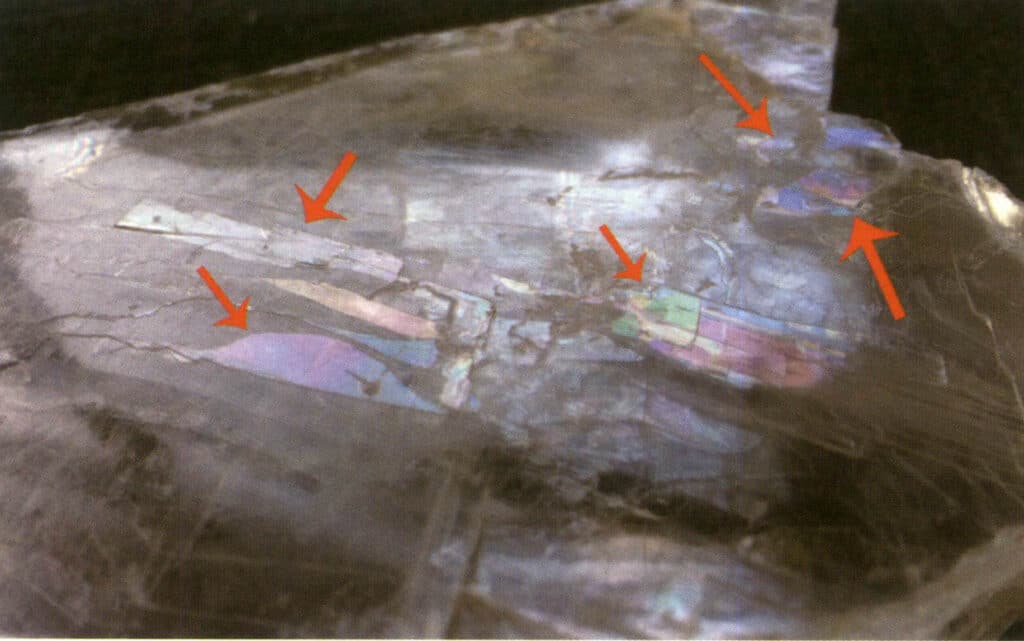

Lorsqu'elles sont observées en lumière réfléchie, les surfaces de clivage présentent parfois un éclat nacré (figure 2-4-3), et des couleurs d'interférence peuvent également être observées entre les couches de clivage (figures 2-4-4, 2-4-5).

Figure 2-4-3 Mica avec clivage parfait montrant un éclat nacré

Figure 2-4-4 Couleurs d'interférence entre des couches de gypse complètement clivées

Figure 2-4-5 Couleurs d'interférence entre des couches de gypse à clivage parfait

1.3 Description des méthodes de clivage

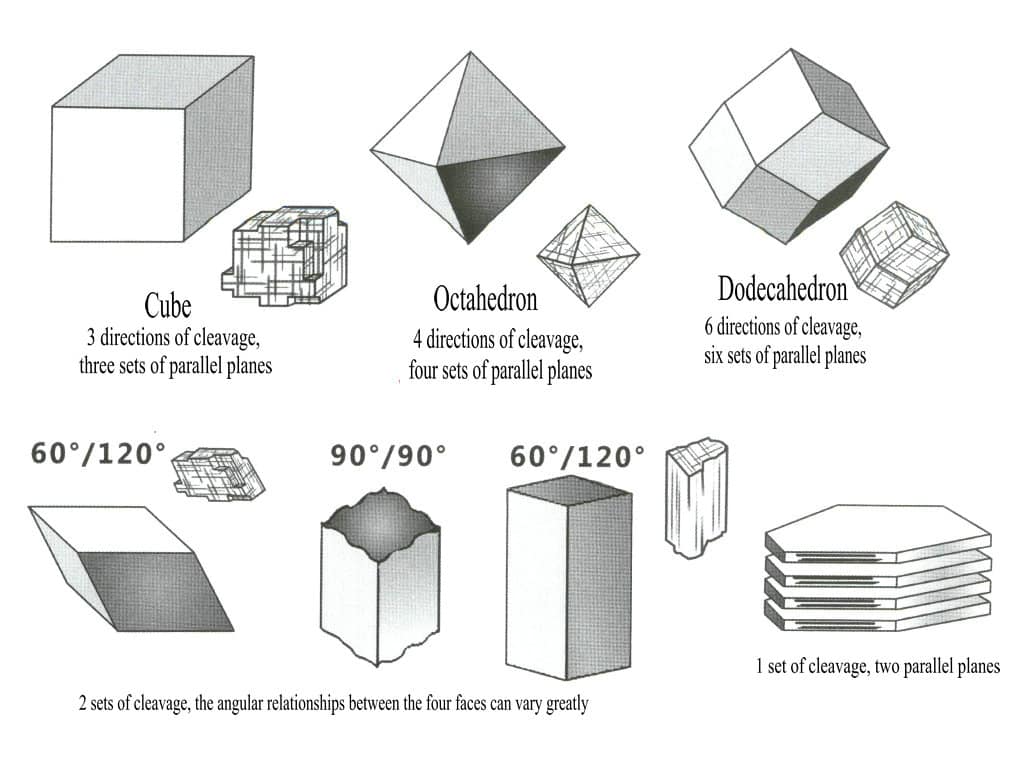

La description du clivage se divise en trois aspects : l'exhaustivité du plan de clivage, la direction du clivage et l'angle du clivage.

(1) Complétude des surfaces de clivage

En fonction de la présence ou de l'absence de clivage et du degré de douceur (également appelé degré de développement), le clivage peut être divisé en quatre catégories : clivage complet, clivage complet, clivage modéré et clivage incomplet (tableau 1).

Tableau 1 : Niveaux de clivage et caractéristiques d'observation

| Niveau de clivage | Niveau de difficulté | Caractéristiques de l'observation de la surface de clivage | Exemple |

|---|---|---|---|

| Décolleté parfait | Facilement divisible en feuilles minces | Feuilles minces lisses et plates | Mica, graphite, etc. |

| Clivage complet | Se divise facilement en plans ou en petits morceaux, avec des surfaces de rupture difficiles. | Surfaces lisses, plates et brillantes qui peuvent présenter un aspect étagé. | Diamant, topaze, fluorine, calcite, etc. |