Wie kann man optimierte Edelsteine identifizieren?

Ein Leitfaden zu den Instrumenten und Ausrüstungen, die bei der Identifizierung und ihrem Betrieb verwendet werden

Nach der Optimierungsbehandlung müssen Schmuckstücke und Edelsteine beim Verkauf eine Bescheinigung über eine Edelsteinveredelungsprüfung von einer maßgeblichen Institution vorlegen. Der Zweck ist klar: durch visuelle Inspektion und verschiedene Prüfmethoden und -instrumente auf der Grundlage der inneren und äußeren Merkmale soll festgestellt werden, ob der Edelstein künstlich behandelt wurde. Zu den wichtigsten Identifizierungsmethoden und -inhalten gehören die folgenden Aspekte:

(1) Identifizierung und Bestätigung verschiedener Merkmale von Edelsteinen, die einer künstlichen Behandlung unterzogen wurden.

Nach der Optimierungsbehandlung verändern Edelsteine ihre Farbe, Struktur, Zusammensetzung usw. Die Merkmale der Optimierungsbehandlung von Edelsteinen werden durch visuelle Inspektion und instrumentelle Prüfung bestimmt.

(2) Welche Arten von künstlichen Behandlungsmethoden könnten angewandt werden?

Analysieren Sie anhand der inneren und äußeren Merkmale und Prüfdaten des Edelsteins nach der Optimierungsbehandlung, welcher Optimierungsbehandlungsmethode der Edelstein möglicherweise unterzogen wurde, und bestimmen Sie die Optimierungsbehandlungsmethode des Edelsteins anhand der Optimierungsbehandlungsmerkmale.

(3) Stabilität der physikalischen und chemischen Eigenschaften der optimierten Behandlungsprodukte.

Optimierte behandelte Edelsteine müssen schön und sicher sein und stabile physikalische und chemische Eigenschaften aufweisen, die den ästhetischen und wirtschaftlichen Wert der Edelsteine erhöhen, um auf den Schmuckmarkt zu gelangen. Wenn sie auf dem Markt verkauft werden, können optimierte Edelsteine unmarkiert sein, aber behandelte Edelsteine müssen die Art der Behandlung, der sie unterzogen wurden, angeben; andernfalls führt dies zu Verwirrung auf dem Markt und Panik unter den Verbrauchern.

Raman-Spektrometer

Inhaltsübersicht

Abschnitt I Methoden und Schritte zur Identifizierung optimierter behandelter Edelsteine

Um optimierte behandelte Edelsteine genau und schnell identifizieren zu können, muss man sich nicht nur auf die visuelle Beobachtung verlassen. Es wurden verschiedene Instrumente zur Identifizierung von Edelsteinen entwickelt. Instrumente zur Edelsteinidentifizierung werden benötigt, um die inneren und äußeren Merkmale von optimierten behandelten Edelsteinen zu beobachten und die spezifischen Methoden der Edelsteinoptimierung zu bestimmen. Bei der Identifizierung von Edelsteinen ist kein einzelnes Instrument allmächtig; mehrere Instrumente müssen zusammen verwendet werden, um sich gegenseitig zu bestätigen. Bei der Auswahl von Edelsteinmessgeräten sollte darauf geachtet werden, dass sie einfach zu bedienen sind, schnelle Messungen ermöglichen und die Proben nicht beschädigen. Gängige Nachweismethoden und Schritte sind die folgenden:

(1) eine detaillierte visuelle Beobachtung des Edelsteins durchführen

Bestimmte Eigenschaften von Edelsteinen lassen sich durch visuelle Beobachtung bestimmen, z. B. Farbe, Form, Transparenz, Glanz, besondere optische Effekte, Spaltbarkeit, Bruch und bestimmte Schliffmerkmale. Wenn es sich um einen Rohkristall handelt, sollte die Kristallform zur Bestimmung der Kristallfamilie oder des Kristallsystems herangezogen werden. Bei beleuchtetem Licht lassen sich deutlichere Einschlüsse im Edelstein erkennen.

(2) Prüfung der Vergrößerung

Reinigen Sie die Probe gründlich und verwenden Sie eine Lupe oder ein Mikroskop, um die winzigen inneren und äußeren Merkmale des Edelsteins zu betrachten. Betrachten Sie die äußeren Merkmale der Probe mit Auflicht und die inneren Merkmale mit Durchlicht oder einer starken Lichtquelle. Mit einer Streutafel oder durch Eintauchen in Öl können in besonderen Fällen innere Wachstumsmuster und Farbverteilungsmerkmale beobachtet werden. Beobachten Sie die Probe aus verschiedenen Blickwinkeln und halten Sie die Beobachtungen fest, um zwischen natürlichen, synthetischen oder künstlich veredelten Edelsteinen zu unterscheiden.

(3) Erfassung der optischen Eigenschaften

Messen Sie die optischen Eigenschaften des Edelsteins, wie Brechungsindex, Polarität, Fluoreszenzmerkmale und Absorptionsspektrum. Verschiedene Edelsteine haben charakteristische Brechungsindizes oder Bereiche von Brechungsindizes. Durch die Messung von Brechungsindex und Doppelbrechung lässt sich feststellen, ob der Edelstein homogen oder inhomogen ist, ob es sich um einen einachsigen oder zweiachsigen Kristall handelt usw. Einige behandelte Edelsteine lassen sich auch anhand ihres Brechungsindexes unterscheiden; so lässt sich beispielsweise ein Verbundstein aus zwei verschiedenen Edelsteinmaterialien anhand der unterschiedlichen Brechungsindizes der beiden Materialien identifizieren; der Brechungsindex von synthetischem Spinell ist größer als der von natürlichem Spinell.

(4) Feststellung der physikalischen Eigenschaften und chemische Prüfung

Mit Öl behandelte Rubine oder Smaragde beispielsweise sondert Öl ab, wenn sie mit einer heißen Nadel berührt werden; Bernstein verströmt einen wohlriechenden Geruch, wenn er verbrannt wird, während Kunststoffrepliken einen stechenden Geruch abgeben, wenn sie verbrannt werden; mit Kupfersalzfarbe behandelte Edelsteine können ihre Farbe ändern, wenn sie abgewischt werden; gefüllte Edelsteine haben im Allgemeinen eine geringere relative Dichte als natürliche Edelsteine.

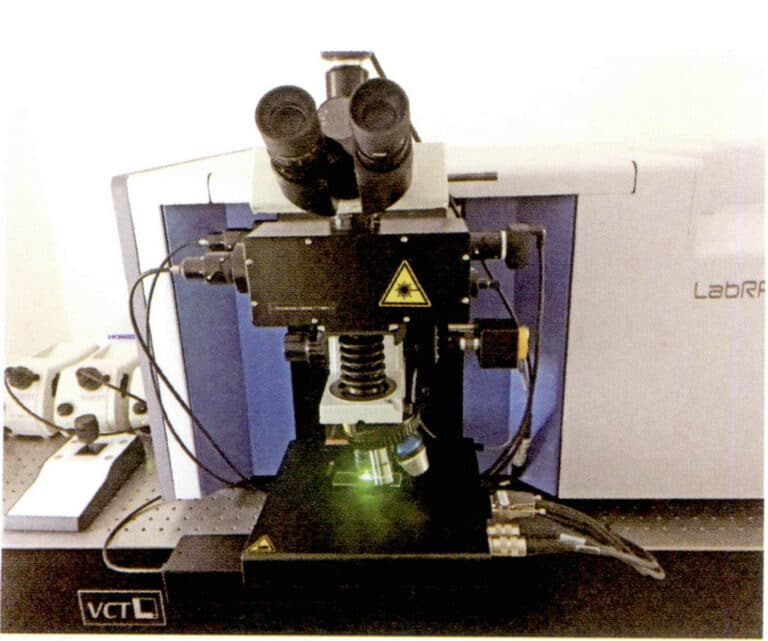

(5) Prüfung mit großen Instrumenten

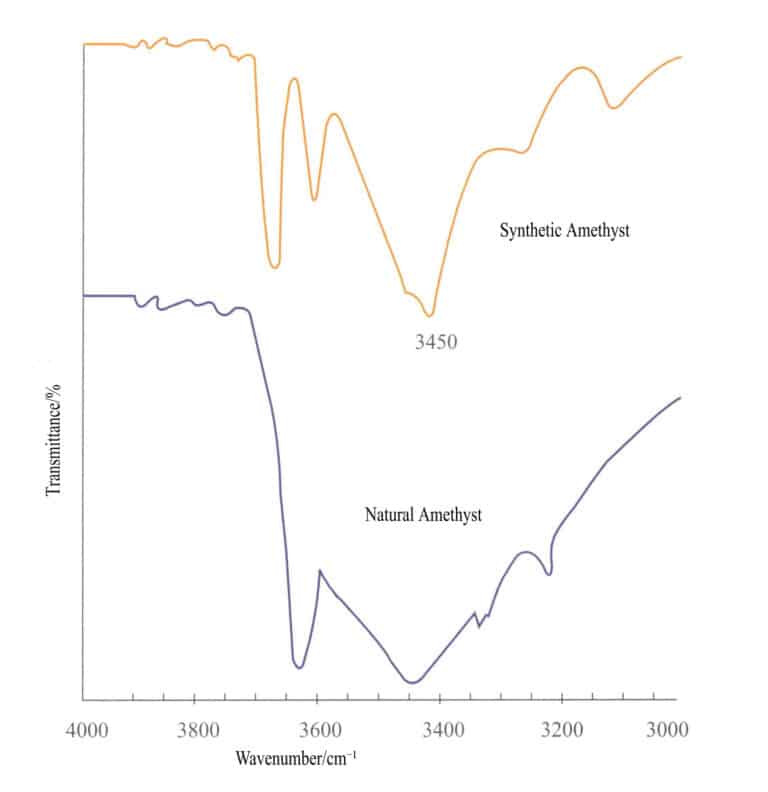

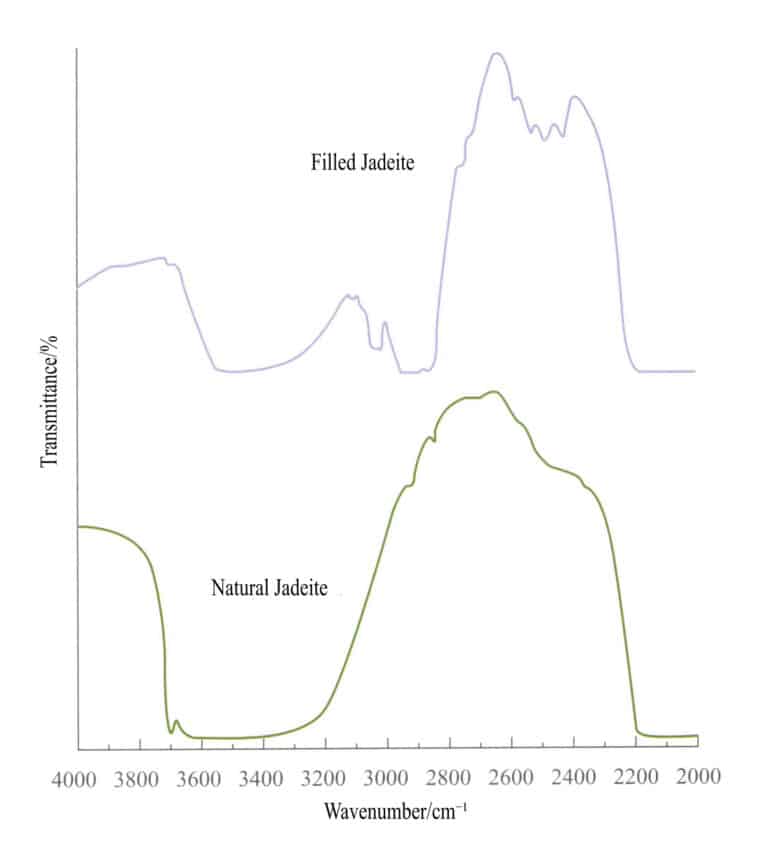

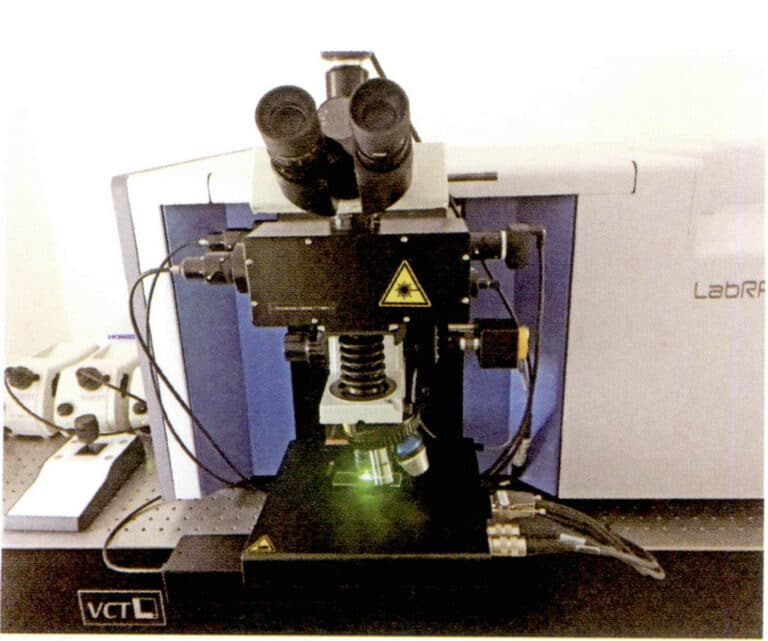

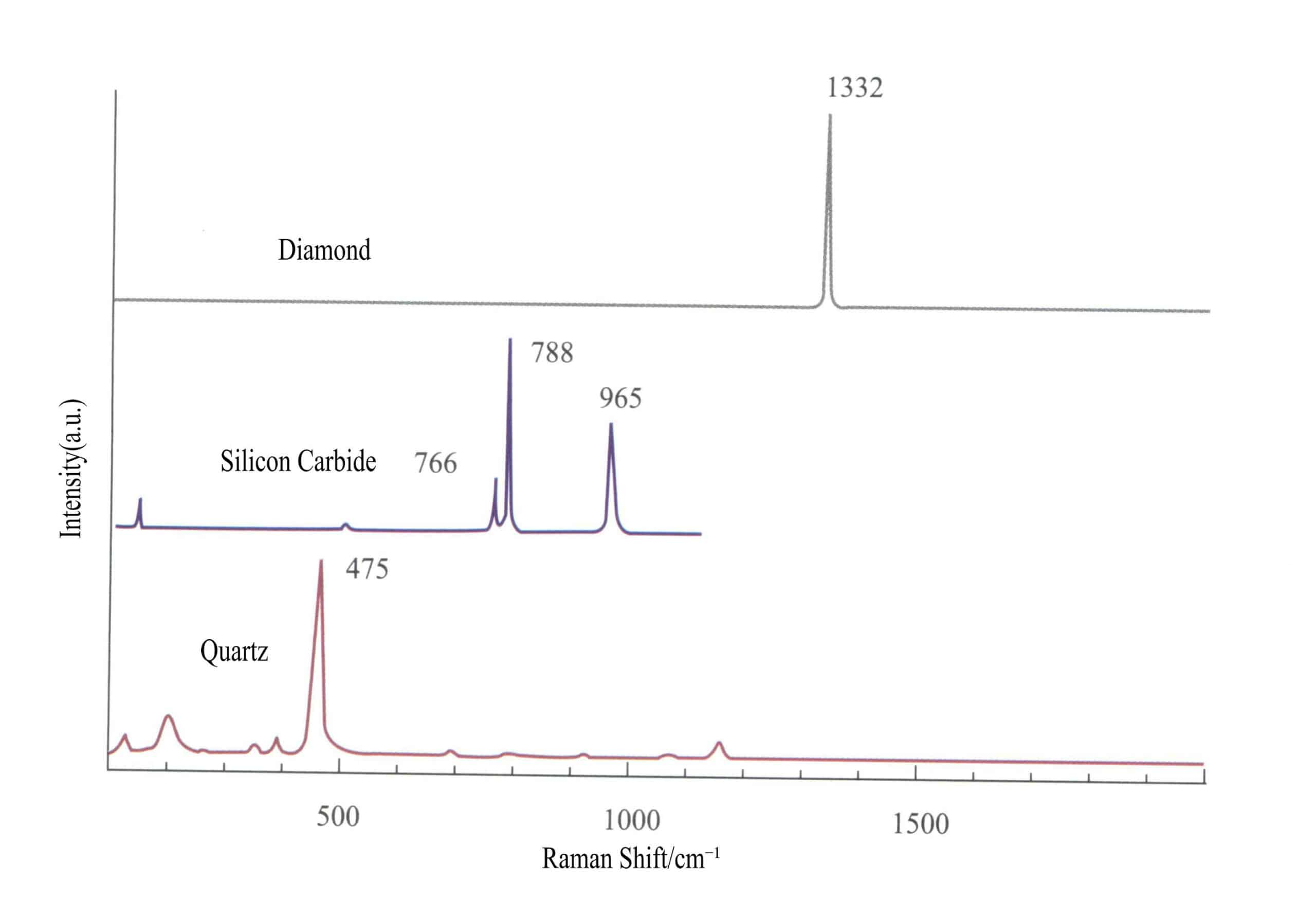

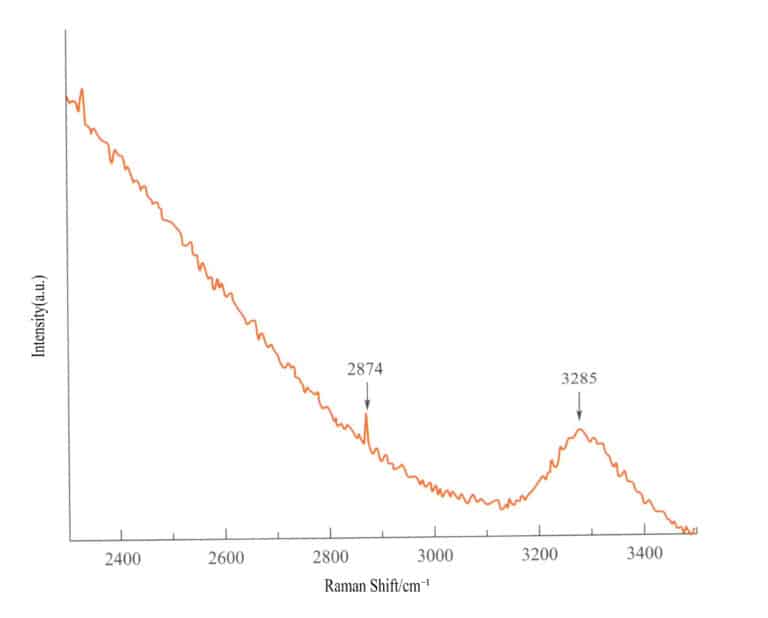

Einige optimal behandelte Edelsteine können mit herkömmlichen Edelsteininstrumenten und -methoden nicht identifiziert werden; mit Hilfe umfangreicher instrumenteller Tests, wie z. B. Infrarot-Absorptionsspektrometrie, Raman-Spektroskopie und ultraviolett-sichtbarer Spektroskopie, kann die Art des Edelsteins oder die Methode der Optimierungsbehandlung bestimmt werden.

Daher ist es unerlässlich, die Arten, Strukturen, Prinzipien und Anwendungsmethoden von Edelsteinbestimmungsinstrumenten und ihre Vorsichtsmaßnahmen zu verstehen, damit bei der Identifizierung von optimal behandelten Edelsteinen geeignete Bestimmungsinstrumente ausgewählt und die Anwendungsmethoden richtig beherrscht werden können.

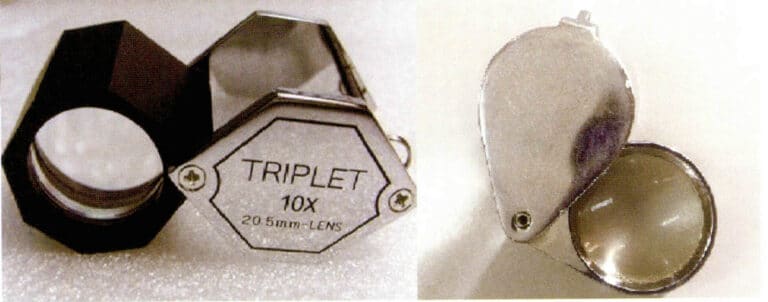

Abschnitt II Lupe

Die Lupe ist eines der am häufigsten verwendeten Hilfsmittel bei der Edelsteinbestimmung, mit einer Vergrößerung von in der Regel zehnmal. Das Vergrößerungsglas ist klein, leicht zu tragen und weit verbreitet. Sie wird verwendet, um die Oberfläche von Edelsteinen und offensichtlichere innere Merkmale wie Oberflächenwachstumsmuster, Risse, Frakturen, innere Wachstumsmuster, dunkle Einschlüsse usw. zu betrachten.

1. Handlupe Struktur

Die bei der Edelsteinbestimmung übliche Lupe ist eine konvexe Linse (Abbildung 2 - 1). Die einfachste Struktur ist eine Einzellinse, die im Allgemeinen für eine geringe Vergrößerung geeignet ist. Komplexere Strukturen sind Zweifach- und Dreifachlinsen, die zwei oder drei Vergrößerungen durchlaufen und das Problem der stärkeren Krümmung von Konvexlinsen beseitigen, was sphärische Aberration und Verzerrung verhindern kann.

Wenn Sie eine Lupe kaufen, können Sie ein Millimeterpapier verwenden, um die Qualität der Lupe zu bestimmen. Prüfen Sie, ob die Ränder des Millimeterpapiers unter der Handlupe verzerrt sind; je geringer die Verzerrung ist, desto besser ist die Qualität der Lupe.

2. Die Funktion der Lupenbrille

Edelsteinlupen können verwendet werden, um die offensichtlicheren Merkmale innerhalb und außerhalb von Edelsteinen zu beobachten, was sie zu einem effektiven und praktischen Werkzeug für die Edelsteinidentifizierung macht. Nachdem die grundlegenden Merkmale des Edelsteins, wie Farbe, Transparenz und Glanz, mit bloßem Auge betrachtet wurden, kann eine Lupe verwendet werden, um die äußeren und inneren Merkmale des Edelsteins, wie Risse, Wachstumsmuster und Einschlüsse, genauer zu untersuchen.

Die Körperhaltung des Beobachters, seine Gewohnheiten, die Lichtquelle, der Hintergrund und andere Faktoren können die Beobachtungsergebnisse beeinflussen. Bei der Verwendung eines Vergrößerungsglases besteht die richtige Methode darin, das Vergrößerungsglas für eine genaue Beobachtung so nah wie möglich an die Augen zu halten. Um ein Verwackeln der Lupe zu vermeiden, sollte die Hand, die den Edelstein hält, die Hand, die die Lupe hält, berühren, und die Ellbogen sollten auf den Tisch gelegt werden, um einen gewissen Abstand zwischen Lupe, Augen und Edelstein zu wahren.

Abschnitt III Edelsteinmikroskope und ihre Anwendungen

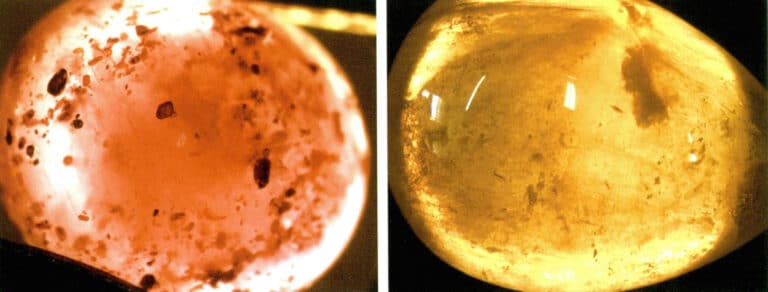

Manchmal sind die Einschlüsse in Edelsteinen so klein, dass sie mit einer normalen Lupe nicht zu erkennen sind. In diesem Fall kann man ein Instrument mit höherer Vergrößerung verwenden - ein Mikroskop. Die Betrachtung von Edelsteinen mit einem Edelsteinmikroskop ist klarer als mit einer Lupe. Das liegt daran, dass Mikroskope nicht nur einen großen Vergrößerungsbereich haben (bis zu 200-fache Vergrößerung), sondern auch das Verwackeln vermeiden, das bei Lupen in der Hand auftreten kann. Sein Nachteil ist, dass es groß und unbequem zu tragen ist. Das Mikroskop wird zur Beobachtung von inneren Einschlüssen verwendet, die unter einer zehnfachen Lupe nur schwer zu erkennen sind. Es bietet eine hohe Vergrößerung und ein weites Sichtfeld und ermöglicht die Beobachtung einiger typischer Merkmale einer optimierten Edelsteinbehandlung, wie z. B. Veränderungen der Einschlüsse in wärmebehandelten Rubinen, das "Sonnenlicht", das durch das Platzen von Blasen in wärmebehandeltem Bernstein entsteht, und den Blinkeffekt, der in mit farbigem Öl gefüllten Smaragden sichtbar ist.

1. Arten und Aufbau von Edelsteinmikroskopen

Ein Edelsteinmikroskop ist ein binokulares Mikroskop mit einigen Zusatzgeräten wie einem Edelsteinhalter, einem Beleuchtungssystem und einem Immersionsöltank. Bei der Identifizierung einer optimierten Edelsteinbehandlung wird es hauptsächlich zur Beobachtung innerer und äußerer Merkmale von Edelsteinen verwendet, die mit dem bloßen Auge oder einer Zehn-Meter-Lupe nur schwer zu erkennen sind. Zu den gebräuchlichen Mikroskoptypen gehören Vertikalmikroskope und Horizontalmikroskope. Die Wahl des Mikroskops hängt von der Art des Edelsteins und den verschiedenen Beobachtungsmethoden ab.

(1) Vertikales Mikroskop:

Der häufigste und am weitesten verbreitete Mikroskoptyp bei der Edelsteinbestimmung (Abbildung 2 - 2) . Sein Merkmal ist, dass die Lichtquelle und das Mikroskopsystem integriert sind, so dass der Edelstein von oben betrachtet werden kann.

(2) Das horizontale Mikroskop:

Es verfügt über eine separate Lichtquelle und ein Vergrößerungssystem, wobei sich Mikroskop, Edelstein und Lichtquelle auf derselben horizontalen Linie befinden, was eine seitliche Betrachtung des Edelsteins ermöglicht. Das Hauptmerkmal ist, dass ein Öl-Immersionsbehälter verwendet werden kann, um die innere Struktur des Edelsteins zu beobachten.

2. Beleuchtung von Edelsteinmikroskopen

Vertikale Edelsteinmikroskope haben in der Regel zwei Lichtquellen: eine obere Lichtquelle und eine untere Lichtquelle. Die obere Lichtquelle kann eine fluoreszierende optische Lichtquelle oder eine Glühlampenlichtquelle sein. Die untere Lichtquelle ist eine Glühlampenlichtquelle. Es gibt neun gängige Beleuchtungsmethoden.

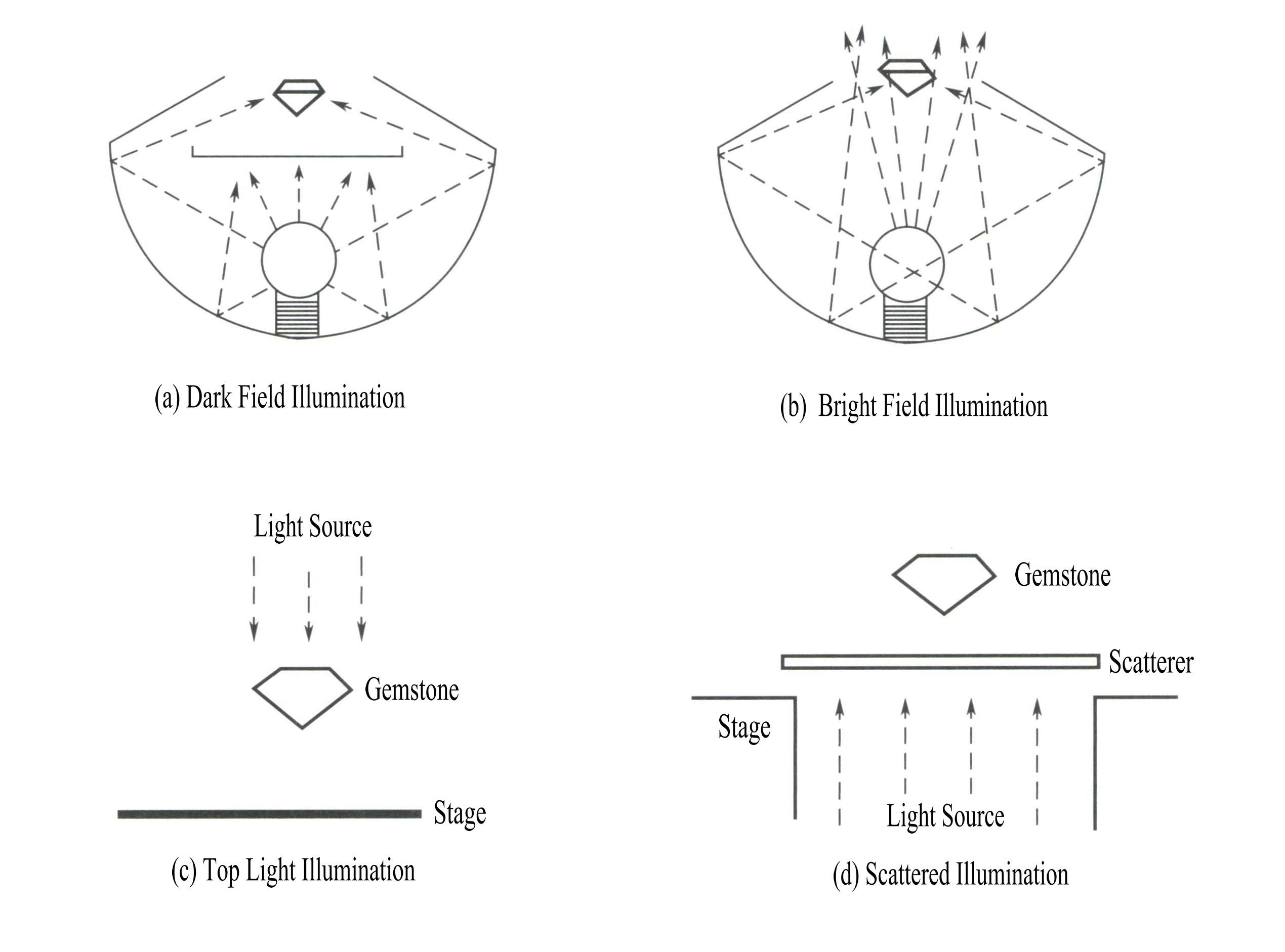

(1) Dunkelfeld-Beleuchtung

Zwischen dem Edelstein und der Lichtquelle befindet sich eine schwarze Platte ohne reflektierenden Hintergrund. Das Licht wird an den Rändern gebrochen, wodurch ein deutlicher Kontrast zwischen den hellen, hellen Einschlüssen und dem schwarzen Hintergrund entsteht. Dieser Typ wird am häufigsten verwendet [Abbildung 2 - 3 (a) ]. Sie wird hauptsächlich verwendet, um helle Einschlüsse und Wachstumsstrukturen in transparenten Edelsteinen zu beobachten, wie z. B. Kristalleinschlüsse und Wachstumsmuster.

(2) Hellfeld-Beleuchtung

Das Licht scheint von unten direkt auf den Edelstein, wobei die Blende oft in ein punktförmiges Licht übergeht. Dies erzeugt einen deutlichen Kontrast zwischen den dunklen Einschlüssen im Edelstein und dem hellen Feld und eignet sich auch für die Beobachtung von gekrümmten Streifen oder niedrig hervortretenden Einschlüssen [Abbildung 2 - 3(b) ].

(3) Vertikale Beleuchtung (mit oberer Lichtquelle)

Das Licht scheint von oben und nutzt das reflektierte Licht, um die Oberflächenmerkmale des Edelsteins zu beobachten [Abbildung 2 - 3(c) ]. Es wird hauptsächlich verwendet, um Risse, Kratzer und Unebenheiten auf der Oberfläche des Edelsteins zu erkennen.

(4) Diffuse Beleuchtung

Legen Sie eine Oberflächenfaser oder ein anderes lichtdurchlässiges Material zwischen den Edelstein und die Lichtquelle, um das Licht zu streuen und abzuschwächen, was die Beobachtung der Farbringe und der Farbbandstruktur des Edelsteins erleichtert [Abbildung 2 - 3(d) ].

(5) Horizontale Beleuchtung (mit einer beliebigen Lichtquelle)

Ein schmaler Lichtstrahl wird von der Kante auf den Edelstein gerichtet und von oben betrachtet, so dass helle Nadeln - wie Kristalle und Blasen - leichter zu sehen sind (Bleistiftlichttechnik).

(6) Beleuchtung der Nadel-Lichtquelle

Schließen Sie den Lichtring zwischen dem Edelstein und der Lichtquelle ein, so dass nur senkrechtes Licht auf den Edelstein fällt, was die Beobachtung von gekrümmten Streifen und Farbbändern, Spaltung, Teilung und anderen Strukturen erleichtert.

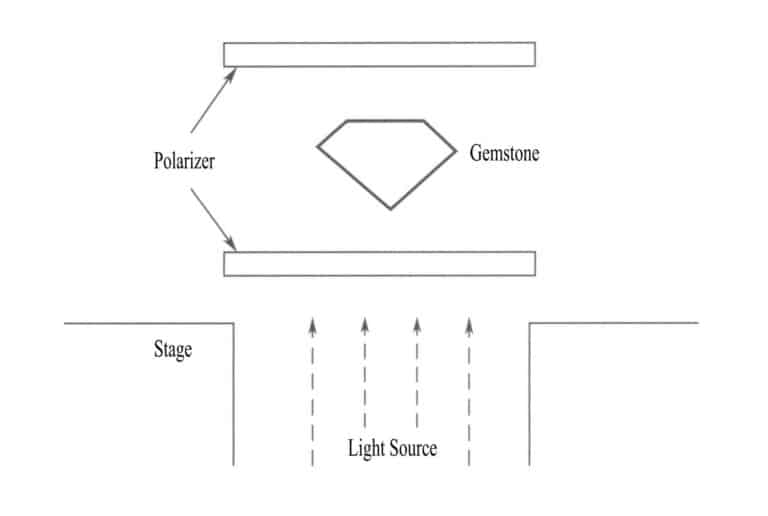

(7) Polarisierte Beleuchtung (mit einem beliebigen Polarisator und Analysator)

Legen Sie den Edelstein zwischen zwei gekreuzte Polarisatoren, um festzustellen, ob es sich um einen homogenen Körper handelt, und um auf Pleochroismus, anomale Extinktion und andere mit einem Polarisationsmikroskop beobachtbare Effekte zu prüfen (Abbildung 2 - 4).

(8) Schräge Beleuchtung (mit einer beliebigen Faserlichtquelle)

In einem schrägen Winkel scheint ein schmaler Lichtstrahl auf den Edelstein, da der Winkel zwischen vertikaler und horizontaler Beleuchtung die Beobachtung von Dünnschichteffekten erleichtert, die durch Flüssigkeitseinschlüsse in der Spaltung verursacht werden (z. B. Schillern).

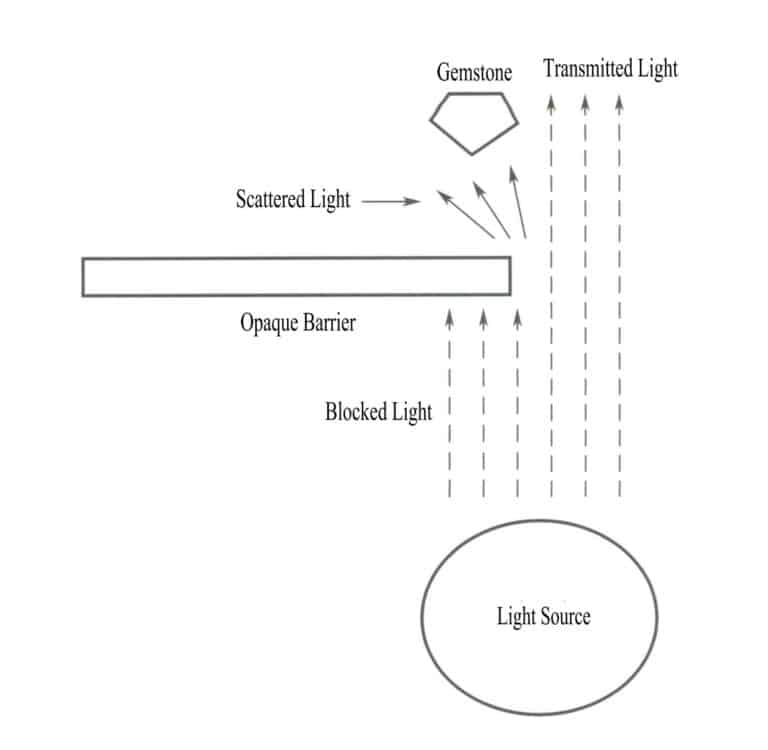

(9) Dunkelfeldtechnik

Legen Sie eine teilweise undurchsichtige Blende zwischen den Edelstein und die Lichtquelle, um zu verhindern, dass direktes Licht auf den Edelstein scheint, so dass die Einschlüsse einen ausgeprägten dreidimensionalen Effekt zeigen, der die Beobachtung der Position von Wachstumsstrukturen, wie gekrümmte Streifen und Zwillinge, erleichtert (Abbildung 2-5).

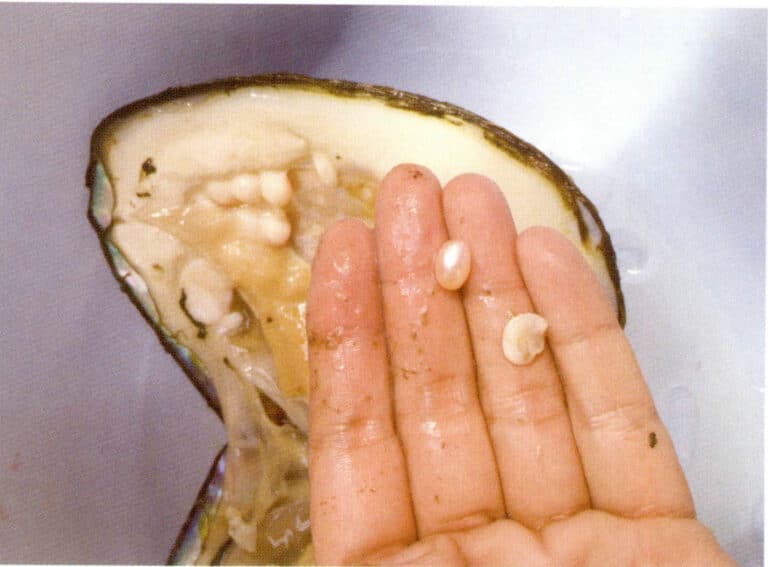

3. Gängige Immersionsflüssigkeiten für die Gem-Mikroskopie

(1) Gängige Immersionsflüssigkeiten

Die üblicherweise verwendete Immersionsflüssigkeit für Edelsteine ist eine ölige Flüssigkeit, die sowohl in aufrechten als auch in horizontalen Mikroskopen mit einem Immersionsbehälter ausgestattet ist. Durch das Eintauchen des Edelsteins können innere Einschlüsse, Wachstumsmuster und andere Merkmale beobachtet werden, wodurch Störungen durch Reflexionen auf der Oberfläche oder kleinen Facetten reduziert werden und eine effektive Beobachtung der inneren Merkmale ermöglicht wird. Legt man den Edelstein in eine Immersionsflüssigkeit mit einem Brechungsindex, der dem des Edelsteins nahe kommt, erhält man ausgeprägtere Ergebnisse. Die ideale Immersionsflüssigkeit sollte eine gute Flüchtigkeit und hohe Transparenz aufweisen und ungiftig und geruchlos sein. Sie kann auch so formuliert werden, dass sie eine ähnliche Dichte oder einen ähnlichen Brechungsindex wie der betrachtete Edelstein aufweist. Zu den üblichen Immersionsflüssigkeiten, die in Edelsteinmikroskopen verwendet werden, gehören Glycerin, flüssiges Paraffin, Naphthalinchlorid und Diiodmethan, deren Brechungsindexwerte in Tabelle 2 - 1 aufgeführt sind.

Tabelle 2 - 1 Brechungsindizes verschiedener Immersionsflüssigkeiten

| Name der Eintauchflüssigkeit | Brechungsindex |

|---|---|

| Wasser | 1.33 |

| Terpentin | 1.47 |

| Glyzerin | 1.47 |

| Naphthalinchlorid | 1.63 |

| Flüssiges Paraffin | 1.47 |

| Dijodmethan | 1.74 |

(2) Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung der Immersionslösung

In Edelsteinmikroskopen können viele Arten von Immersionsflüssigkeiten verwendet werden, und die gewählte Immersionsflüssigkeit ist für verschiedene Edelsteine unterschiedlich. Die Anforderungen für die Auswahl von Immersionsflüssigkeiten umfassen die folgenden Aspekte:

① Bei der Auswahl der Immersionsflüssigkeit ist es wichtig, dass der Brechungsindex der Flüssigkeit dem des Edelsteins nahe kommt, was für die Beobachtung der inneren Merkmale des Edelsteins von Vorteil ist.

② Poröse Edelsteine, organische Edelsteine und der Zement von zusammengesetzten Edelsteinen sollten nicht in die Tauchflüssigkeit gelegt werden.

③ α - Naphthalinchlorid und Dichlormethan haben einen starken Geruch, und Edelsteine, in die sie eingetaucht wurden, sollten nach dem Entfernen gereinigt werden.

④ Vermeiden Sie beim Einstellen der Brennweite, dass die Objektivlinse mit der Immersionsflüssigkeit in Berührung kommt oder durch die Dämpfe der Flüssigkeit beeinträchtigt wird, weil die Linse zu niedrig ist.

Beim aufrechten Mikroskop befindet sich der Immersionsbehälter unter dem Objektiv und über der Lichtquelle, und die Beobachtungszeit sollte eine überschaubare Länge haben.

4. Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung eines Edelsteinmikroskops

Bei der Beobachtung von Edelsteinen ist es wichtig, das Mikroskop richtig zu benutzen, um Fehler bei den Beobachtungsergebnissen oder eine Beschädigung des Mikroskops aufgrund von Bedienungsfehlern zu vermeiden. Achten Sie bei der Verwendung des Mikroskops auf die folgenden Aspekte:

(1) Bei der Betrachtung der inneren und äußeren Merkmale von Edelsteinen ist eine geeignete Lichtquelle zu wählen. Im Allgemeinen wird Durchlicht für die Beobachtung der inneren Merkmale verwendet, während Auflicht für die äußeren Merkmale verwendet wird.

(2) Wenn Sie die Brennweite des Objektivs einstellen, heben und senken Sie den Tubus langsam, um ein plötzliches Fallen zu vermeiden, das die Objektivlinse am Edelstein zerkratzen oder zerdrücken könnte.

(3) Halten Sie das Mikroskop sauber; berühren Sie das Objektiv nicht mit den Fingern, und verwenden Sie Objektivpapier zum Abwischen.

(4) Schalten Sie das Mikroskop nach der Benutzung aus, stellen Sie die Objektivlinse in die unterste Position und decken Sie das Mikroskop anschließend ab.

5. Die Rolle von Edelsteinmikroskopen bei der Edelsteinidentifizierung

Edelsteinmikroskope werden bei der Identifizierung von Edelsteinen häufig eingesetzt, vor allem zur Beobachtung der Oberflächen- und inneren Merkmale von Edelsteinen. Zu den üblichen äußeren Merkmalen gehören Oberflächendefekte (Kratzer, Abnutzung, Wachstumsmuster, Säureätzungsmuster usw.) und Schliffarten (Facettenformen, Symmetrie usw.); zu den üblichen inneren Merkmalen gehören die Arten und Verteilungsmerkmale von Einschlüssen, die Farbverteilung, Wachstumsmuster, die Frage, ob eine Doppelbrechung vorliegt und ob es sich um einen Verbundstein aus verschiedenen Materialien handelt.

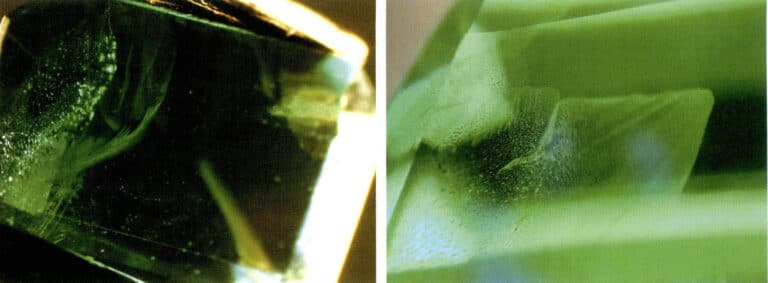

Durch die Betrachtung einiger typischer Merkmale unter dem Mikroskop lässt sich feststellen, ob der Edelstein künstlich behandelt wurde. Bei Smaragden, die einer Füllung unterzogen wurden, kann man zum Beispiel unter dem Mikroskop die Unterschiede in Farbe, Glanz und Transparenz an der Füllstelle im Vergleich zum Hauptteil des Smaragds erkennen.

(1) Unterschiede zwischen der Edelsteinoberfläche und inneren Einschlüssen

Die Unterscheidung zwischen Oberflächenmerkmalen und inneren Merkmalen von Edelsteinen ist bei der Edelsteinidentifizierung sehr wichtig. Im Allgemeinen ist der Einfluss der Oberflächenmerkmale auf die Edelsteinqualität geringer als der der inneren Merkmale. Bei der Einstufung der Reinheit von Diamanten beispielsweise ist der Einfluss innerer Einschlüsse auf die Reinheit von Diamanten größer als der von oberflächlichen Grübchen, Wachstumslinien und anderen Faktoren. Unter einem Edelsteinmikroskop werden zur Unterscheidung zwischen Oberflächenmerkmalen und inneren Merkmalen u. a. das Reflexionslicht, die Brennebene und die Schwingungsmethode verwendet.

① Reflexionslichtmethode

Das Licht wird aus der Richtung beleuchtet, in der der Edelstein betrachtet wird, und der Fokus des Mikroskops wird auf die Position der reflektierenden Oberfläche, d. h. die Oberfläche des Edelsteins, eingestellt. Handelt es sich um einen inneren Einschluss, so ist der Einschluss undeutlich, während die Oberfläche klar ist; handelt es sich um ein äußeres Merkmal, so sind beide gleichzeitig klar.

② Focal-Plane-Methode

Stellen Sie den Fokusknopf so ein, dass der größte Teil der Oberfläche des Edelsteins gleichzeitig klar ist. Wie bei der obigen Reflexionsmethode sind die inneren Einschlüsse unklar, wenn die Oberfläche des Edelsteins klar ist. Umgekehrt muss die Oberfläche geklärt werden, wenn die inneren Einschlüsse klar sind.

③ Schwingende Methode

Stellen Sie den Fokus auf eine bestimmte Position ein und beobachten Sie die Amplitude der inneren und äußeren Merkmale, während Sie den Edelstein schwingen und gleichzeitig drehen, wobei die Amplitude der inneren Einschlüsse kleiner ist als die Amplitude eines bestimmten Merkmals auf der Oberfläche.

(2) Beobachtung von Oberflächenmerkmalen

Bei der Edelsteinbestimmung werden zunächst die Oberflächenmerkmale des Edelsteins, wie Oberflächenglanz, Risse und Bruchmerkmale, betrachtet, um eine erste Einschätzung der Art des Edelsteins zu erhalten. Bei der Betrachtung eines rohen Edelsteins sollten Sie sich auf Merkmale wie die Kristallform, die Muster der Kristallflächen und die Spaltbarkeit konzentrieren.

① Oberflächenmerkmale von Mineralkristallen oder Rohsteinen

- Kristallflächenstreifen erscheinen als lineare Streifen auf der Oberfläche von Mineralkristallen und spiegeln das Wachstum und die Entwicklung der Kristallflächen wider. Verschiedene Mineralkristallformen haben unterschiedliche Wachstumsstreifen auf ihren Oberflächen. Zum Beispiel haben α-Quarzkristalle horizontale Streifen auf ihrer Oberfläche; Diamanten haben typische dreieckige Streifen; Turmalinkristalle haben feste Streifen (Abbildung 2 - 6).

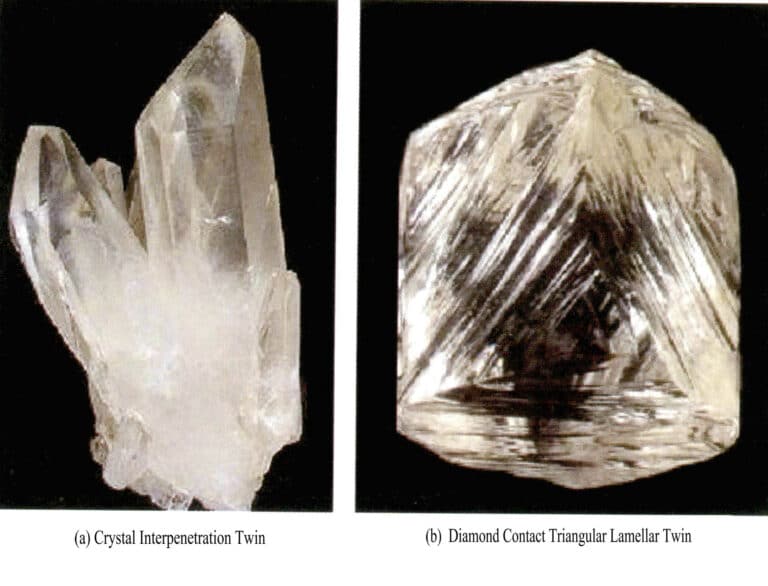

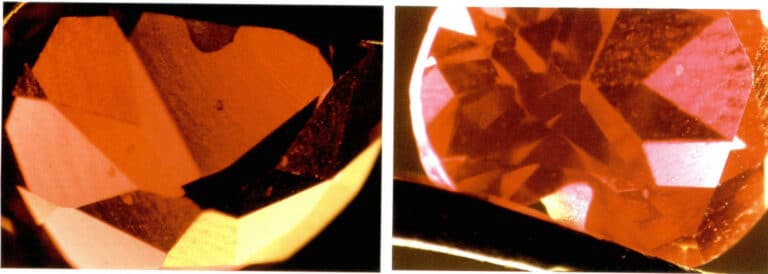

- Zwillinge Ein zusammenhängender Körper, der aus zwei oder mehr identischen Kristallen besteht, die nach einer bestimmten Symmetriebeziehung angeordnet sind, wird als Zwilling bezeichnet, der auch als Zwillingskristall bekannt ist. Je nachdem, wie die einzelnen Zwillinge miteinander verbunden sind, kann man sie in Kontaktzwillinge, interpenetrierende Zwillinge und zyklische Zwillinge einteilen. Kontaktzwillinge werden weiter unterteilt in einfache Kontaktzwillinge und aggregierte Kontaktzwillinge. Zwillingsstreifen sind lineare Streifen, die auf der Kristallfläche, der Spaltfläche oder der Schliff- und Polierebene des Edelsteins an der Zwillingsverbindung auftreten. Zwillinge sind ein charakteristisches Merkmal von Edelsteinmineralen, wie z. B. die sich gegenseitig durchdringenden Zwillinge des Kristalls, die dreieckigen, dünnen Scheibenzwillinge des Diamanten (Abbildung 2-7), der dreifach gefaltete Chrysoberyll und die Kontaktzwillinge des Spinells usw.

- Spaltung und Klüfte: Bei der Spaltung spalten sich Mineralien unter äußerer Einwirkung in bestimmte Richtungen und bilden glatte Flächen. Die Spaltrichtungen und die Anzahl der Spaltungen variieren zwischen verschiedenen Kristallen. Die Spaltflächen sind unregelmäßig und nicht glatt, was nichts mit der Art des Kristalls zu tun hat, sondern nur mit den angewandten äußeren Kräften.

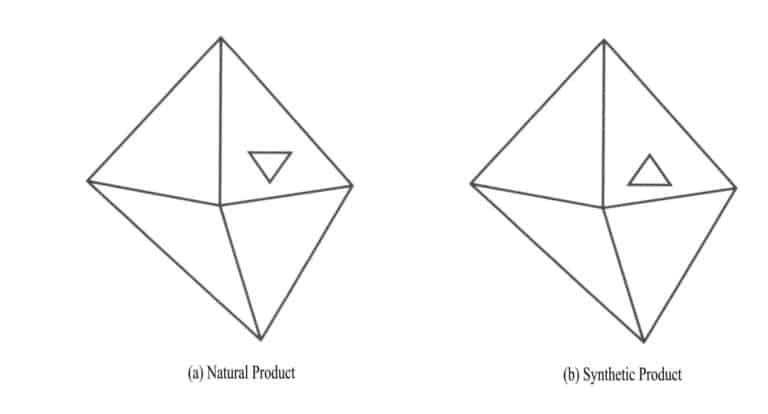

- Wachstumshügel: Die geometrischen Formen, die sich während des Wachstumsprozesses von Kristallen bilden, die eine regelmäßige Form haben und sich leicht über die Kristalloberfläche erheben, werden als Wachstumshügel bezeichnet. Die Merkmale von Wachstumshügeln in natürlichen Diamanten und synthetischen Diamanten sind sehr unterschiedlich (Abbildung 2-8).

② Pgegründet Gemstone

Nach der Optimierungsbehandlung unterscheidet sich der Schliff der Edelsteine von dem der natürlichen Edelsteine. Im Vergleich zu natürlichen Edelsteinen ist das Schliffverhältnis von optimierten Edelsteinen schlechter, und die Oberfläche kann Unebenheiten aufweisen. Bei optimierten Edelsteinen werden vor allem das Schliffverhältnis, die Übereinstimmung der Kanten, die Polierqualität, Kratzer und Oberflächenfehler beobachtet.

③ Verbundstein (Kombinationsstein)

Komposit-Edelsteine können auch die Verarbeitung von Edelsteinen verbessern, die durch Kombination von zwei oder mehr Edelsteinen aus verschiedenen Materialien entstehen. Bei der Betrachtung unter dem Mikroskop weisen zusammengesetzte Edelsteine die folgenden Merkmale auf:

- Die Verbindungsnaht des Kompositsteins Eine deutliche Verbindungsnaht erscheint an der Nahtstelle verschiedener Materialien im Kompositstein, wobei oberhalb und unterhalb der Naht Farb- und Glanzunterschiede zu beobachten sind.

- Variationen im Glanz der Verbundsteinteile Da der Verbundstein aus verschiedenen Materialien besteht, die unterschiedliche Brechungsindizes und Lichtdurchlässigkeiten aufweisen, können die durch die verschiedenen Materialien verursachten Variationen im Glanz unter dem Mikroskop beobachtet werden (Abbildung 2 - 9).

- Gibt es Blasen in der Klebestelle? Bei einem zusammengefügten Stein mit Granat an der Oberseite kann man zum Beispiel bei der Vergrößerung Blasen an der Verbindungsschicht und den roten Ringeffekt erkennen, der durch den Farbunterschied zwischen Granat und Glas entsteht.

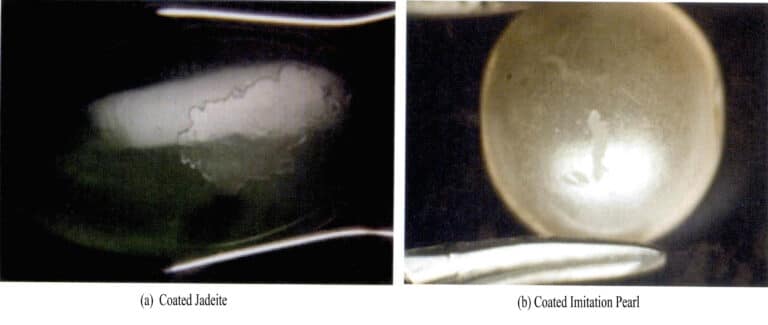

④ Beschichtungen, Filme und Verkrustungen

Edelsteine, die beschichtet oder gefilmt wurden, haben im Allgemeinen eine dünne Oberflächenschicht und eine geringere Härte. Bei Edelsteinen, die bei hohen Temperaturen behandelt wurden, lassen sich unter dem Mikroskop auch Oberflächenunterschiede wie Kratzer, Stoßspuren, Blasen und ein teilweises Abblättern der Beschichtung beobachten (Abbildung 2 - 10); nachdem die Edelsteine hohen Temperaturen ausgesetzt wurden, lassen sich auch Hochtemperatureigenschaften feststellen. Die Oberfläche beschichteter Edelsteine ist im Allgemeinen eine polykristalline Schicht mit geringerer Transparenz und geringerem Glanz; die Oberfläche verkrusteter Edelsteine ist die von synthetischen Edelsteinen und weist typischerweise Merkmale synthetischer Edelsteine auf, wie Wachstumslinien und Blasen.

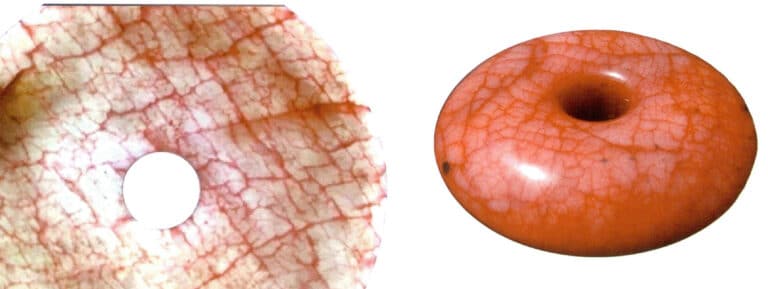

⑤ Gefärbte und gefärbte Produkte

Gefärbte oder gefärbte Edelsteine weisen im Allgemeinen viele natürliche Risse auf. Unter einer Lupe oder einem Mikroskop kann man die Farbstoffe und Färbemittel in den Rissen und Gruben der Edelsteine erkennen. Das Vorhandensein dieser Farbstoffe erhöht die Vielfalt der Farben in den Edelsteinen, und unter dem Mikroskop ist die Farbverteilung äußerst ungleichmäßig; die Farbe ist in den Rissen dunkler und in den dichten Strukturen heller (Abbildung 2-11).

(3) Beobachtung der inneren Merkmale

① Farbbeobachtung

Die Farbe natürlicher Edelsteine ist nicht unbedingt gleichmäßig verteilt; die Farbverteilung bei gefärbten Edelsteinen hängt mit der Struktur des Edelsteins zusammen. So ist die Farbe von gefärbtem Jadeit beispielsweise entlang der Faserstruktur verteilt, mit tieferen Farben in Bereichen, in denen die Struktur locker ist, und helleren Farben in dichteren Bereichen. Aufgrund der vielen Risse in natürlichen Rubinen haben gefärbte Rubine oft tiefere Farben in den Rissen.

② Beobachtung der Wachstumslinien

Die Wachstumsmuster von natürlichen Edelsteinen unterscheiden sich von denen synthetischer Edelsteine. Im Allgemeinen sind die Wachstumslinien natürlicher Edelsteine geradlinig, wie z. B. die winkelförmigen Wachstumsstreifen natürlicher Saphire, während die Wachstumslinien von Saphiren, die mit der Flammenschmelzmethode synthetisiert wurden, bogenförmig sind. Natürlich gibt es auch andere Situationen, z. B. sind die Wachstumslinien von Rubinen, die nach der Flux-Methode synthetisiert wurden, gerade, während die Wachstumslinien von natürlichen Perlen konzentrische Kreise sind.

③ Beobachtung von Einschlüssen

Die Merkmale von Einschlüssen sind die wichtigsten Identifizierungskriterien für die Unterscheidung zwischen natürlichen Edelsteinen, synthetischen Edelsteinen und optimal behandelten Edelsteinen. Die Arten von Einschlüssen variieren unter verschiedenen Wachstumsbedingungen.

Natürliche Edelsteine enthalten eine Vielzahl von Einschlüssen. Die Arten der Einschlüsse (als Inklusen bezeichnet) hängen mit der Entstehung der Edelsteine zusammen.

- Zu den Edelsteinen, die in basischem und ultrabasischem Gestein vorkommen, gehören hauptsächlich feste dunkle Minerale wie Goethit, Hämatit, Magnetit und Rutil.

- Edelsteine in Pegmatiten enthalten viele Gas- und Flüssigkeitseinschlüsse, die im Allgemeinen in Form von Tränen, Ovalen oder parallelen Röhren auftreten. Das Aquamarin-Katzenauge aus Altay, Xinjiang, zum Beispiel ist auf dicht gepackte, feine röhrenförmige Einschlüsse zurückzuführen.

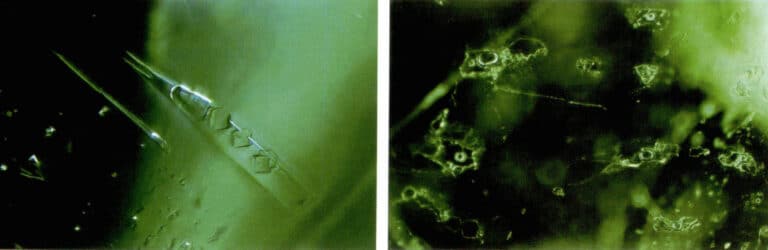

- Edelsteine, die mit hydrothermaler Aktivität in Verbindung stehen, weisen häufig Gas-, Flüssigkeits- und feste Mineraleinschlüsse auf; manchmal bestehen zwei- oder dreiphasige Einschlüsse nebeneinander. Dreiphasige Einschlüsse sind zum Beispiel in kolumbianischen Smaragden zu finden (Abbildung 2-12).

- Die Ursprungsmerkmale von Einschlüssen und ihre Auswirkungen. Aufgrund der unterschiedlichen Bedingungen bei der Entstehung von Edelsteinen weisen Einschlüsse in Edelsteinen erhebliche Unterschiede auf. Einige Edelsteine haben auch ihre charakteristischen Einschlüsse. Zum Beispiel röhrenförmige Einschlüsse in Turmalin, zweiphasige, nicht mischbare Flüssigkeitseinschlüsse in Topas, dreiphasige Einschlüsse und mineralische Einschlüsse in Smaragden, usw.

Einschlüsse in synthetischen Edelsteinen

- Flammenschmelzverfahren: Mit dieser Methode können u. a. Rubine, Saphire, Spinelle, Rutile und Strontiumtitanat synthetisiert werden. Die synthetisierten Edelsteine weisen im Allgemeinen bogenförmige Wachstumslinien auf, die auf den Akkumulations- und Kristallisationsprozess zurückzuführen sind, und können auch ungeschmolzenes Rohmaterialpulver und runde Blasen aufweisen (Abbildung 2-13).

- Flux-Methode: Mit dieser Methode können Rubine, Smaragde und Chrysoberylle synthetisiert werden. Aufgrund der Verwendung von Platinbehältern kann es zu Platineinschlüssen kommen. Wenn die Temperatur nicht richtig kontrolliert wird, können Einschlüsse der Rohstoffe auftreten, typischerweise in Form von besenstielartigen oder wolkenartigen Blasenaggregaten, wie z. B. die schleierartigen Einschlüsse in synthetischen Smaragden (Abbildung 2 - 14) .

- Hydrothermales Verfahren: Sie wurde zunächst für die Synthese optischer Kristalle, später für die Synthese von Rubinen und Amethysten und seit kurzem auch für die Synthese von Smaragden verwendet. Ein typisches Beispiel sind Einschlüsse mit Kristallkeimen im Inneren, wie die nadelartigen Berylliumoxid-Feststoffeinschlüsse in synthetischen Smaragden sowie Flüssigkeits- und Gaseinschlüsse (Abbildung 2-15).

Künstliche Verbesserung von Edelsteinen

- Farbloses Material als Füllung. Bei der Betrachtung von Brechungsindex und Glanz von gefüllten Edelsteinen unter dem Mikroskop können manchmal Blasen und eine ungleichmäßige Verteilung von Glanz und Brechungsindex auftreten. Beispielsweise können in behandelten Rubinen Blasen beobachtet werden, die durch den Unterschied im Brechungsindex zwischen dem Füllmaterial und dem Rubin verursacht werden, was zu Unterschieden in Glanz und Helligkeit auf der Edelsteinoberfläche führt (Abbildung 2-16).

- Färben und Färben. Viele Arten von Edelsteinen, wie Rubine, Jade, Achat, Perlen und Kristalle, können gefärbt werden. Da natürliche Edelsteine oft viele Risse aufweisen, kann die Farbe natürlicher Edelsteine durch Färben mit hellen organischen Farbstoffen oder anorganischen Pigmenten verbessert werden. Nach der Färbebehandlung können Edelsteine unter dem Mikroskop betrachtet werden, um festzustellen, ob in den Rissen oder zwischen den Körnern des Edelsteins färbende Substanzen oder Farbverteilungen vorhanden sind. Bei gefärbten Kristallen (Abbildung 2 - 17) beispielsweise ist die Farbe unter Vergrößerung in den Rissen des Edelsteins konzentriert zu sehen; wenn man die Oberfläche des Edelsteins mit weißem Papier oder Baumwolle abwischt, zeigt sich, dass bei schlecht gefärbten Edelsteinen die dargestellte Farbe auf dem weißen Papier oder der Baumwolle zurückbleibt.

- Beschichten, Kleben und Unterlegen Beschichten ist eine gängige Behandlungsmethode, bei der z. B. durch Vakuumbeschichtung eine Schicht aus synthetischem Diamantfilm auf die Oberfläche von Kristallen, Topas oder anderen farblosen Edelsteinen aufgebracht wird, um Diamanten zu imitieren. Unter dem Mikroskop erscheint die Oberfläche in einem diamantenen Glanz. Da synthetische Diamanten polykristallin sind, können sich mit der Zeit Risse oder Abnutzungen auf der Oberfläche bilden. Auf die Tafel oder den Pavillon des Edelsteins kann eine Metallschicht aufgebracht werden, die einen besseren Reflexionseffekt und leuchtende Farben ermöglicht. Unter Vergrößerung kann eine Regenbogenoberfläche beobachtet werden. Das Aufkleben wird üblicherweise für farblose oder leicht gefärbte Berylle verwendet. Eine Schicht aus grünem, synthetischem Smaragd wird mit synthetischen Methoden auf die Oberfläche des Berylls gezüchtet, um wie ein Smaragd zu wirken. Aufgrund der unterschiedlichen Wärmeausdehnung bilden sich an der Grenzfläche zwischen der synthetischen Smaragdschicht und dem Beryll wahrscheinlich Risse, die unter dem Mikroskop beobachtet werden können. Bei schwach gefärbten Edelsteinen wird oft eine Unterlage verwendet, z. B. eine schwarze Unterlage unter einem dünneren Opal, um dessen Gesamtfarbe zu vertiefen. Farbunterschiede zwischen den Schichten können unter dem Mikroskop beobachtet werden.

- Kompositstein: Das Verfahren, bei dem zwei oder mehr Materialien mit Hilfe eines Klebstoffs organisch miteinander verbunden werden, um das Aussehen eines ganzen Edelsteins zu erreichen, wird als Verbundstein bezeichnet. Komposit-Edelsteine werden für Diamanten, Opale, Smaragde, Rubine, Saphire und Granate verwendet. Unter Vergrößerung kann man erkennen, ob es Grenzflächen im Verbundstein gibt, ob Klebstoff zwischen den Schichten vorhanden ist, ob es Unterschiede bei den Einschlüssen in verschiedenen Teilen der oberen und unteren Schichten gibt und ob Blasen auf der Verbundoberfläche vorhanden sind.

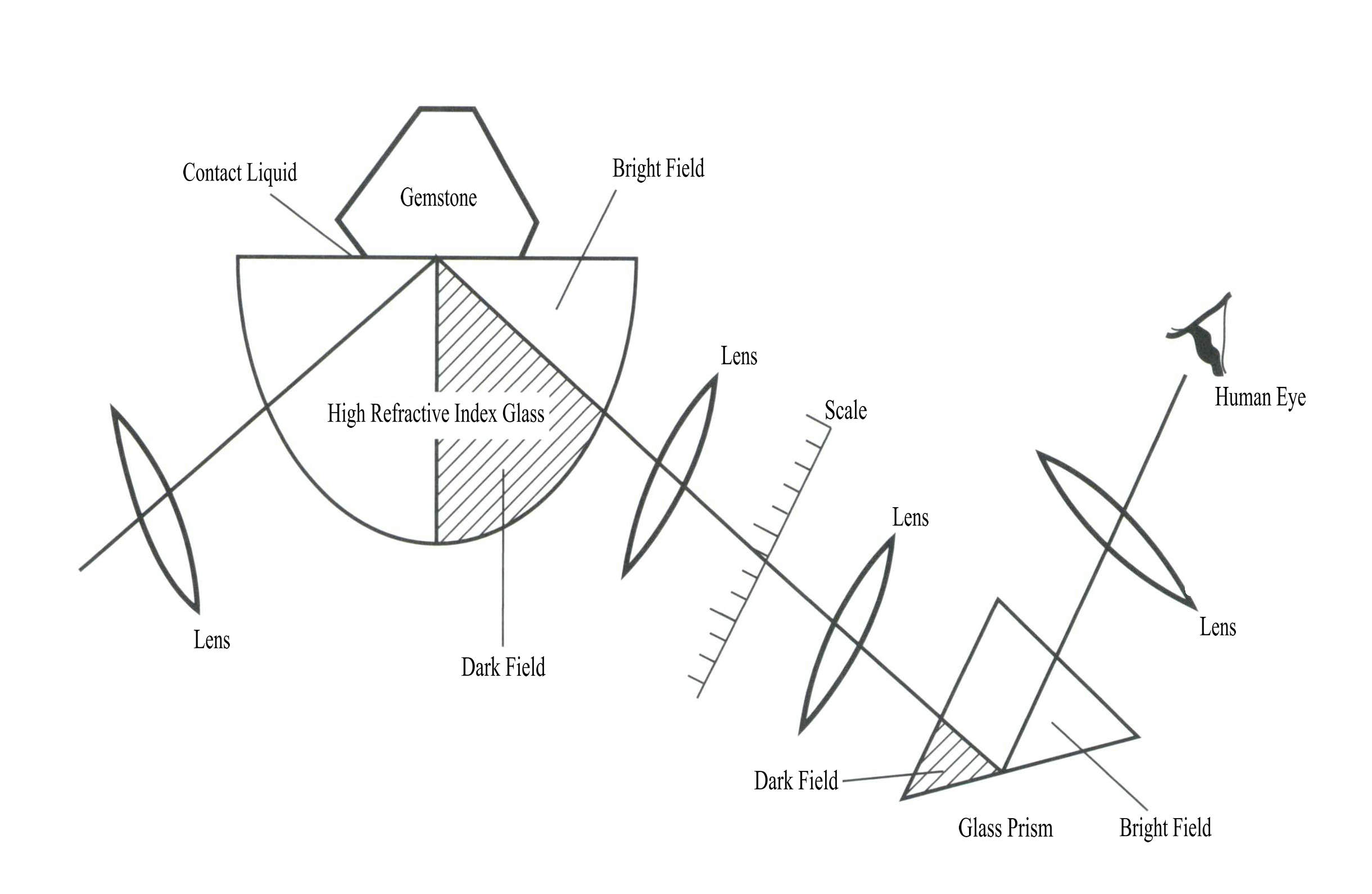

Abschnitt IV Refraktometer

Das Edelstein-Refraktometer wurde auf der Grundlage des Gesetzes der internen Totalreflexion entwickelt und hergestellt. Wenn sich Lichtwellen von einem dichten Medium zu einem weniger dichten Medium ausbreiten, tritt Totalreflexion auf, wenn der Einfallswinkel einen bestimmten Grad erreicht. Die Größe des kritischen Winkels für die innere Totalreflexion hängt mit dem Brechungsindex des Mediums zusammen. Wenn Licht von der Vorderseite des Refraktometers auf bleihaltiges Glas fällt, gelangt es durch die Halbkugel aus bleihaltigem Glas zur Kontaktfläche mit dem Immersionsöl mit hohem Brechungsindex und dem Edelstein, was zu einer Totalreflexion führt. Das Licht wird auf der anderen Seite des normalen Bleiglases, der Linse, der Skala und des Prismas reflektiert und erreicht das Okular, an dem der Beobachter den Brechungsindexwert des gemessenen Edelsteins direkt ablesen kann (Abbildung 2-18).

Das Refraktometer ist für Edelsteine mit glatter Oberfläche geeignet. Die Proben müssen eine glatte Oberfläche haben, zu klein sein oder eine unzureichende Kontaktfläche mit dem Refraktometer aufweisen, um ihren Brechungsindex und ihre Doppelbrechung zu messen. Organische Edelsteine, poröse Edelsteine und Proben mit einem Brechungsindex von mehr als 1,78 können ebenfalls nicht auf ihren Brechungsindex und ihre Doppelbrechung geprüft werden.

1. Voraussetzungen und Einschränkungen für die Verwendung des Refraktometers

Neben dem Refraktometer sind für die Messung des Brechungsindexes zwei weitere Voraussetzungen erforderlich: zum einen die Beleuchtungslichtquelle, bei der es sich im Allgemeinen um eine gelbe Lichtquelle mit einer Wellenlänge von 589 nm handelt, die durch eine Natriumlampe oder durch Hinzufügen eines Gelbfilters zur Lichtquelle oder zum Okular erreicht werden kann; zum anderen die Kontaktflüssigkeit, die für einen guten Kontakt zwischen dem Glastisch und der Edelsteinprobe erforderlich ist und deren Brechungsindex größer sein muss als der der Edelsteinprobe. Es ist zu beachten, dass die im Refraktometer verwendete Kontaktflüssigkeit giftig ist. Um zu vermeiden, dass die Probe aufschwimmt oder dem Beobachter unnötigen Schaden zufügt, sollte die Menge der verwendeten Kontaktflüssigkeit so gering wie möglich gehalten und die Flasche nach Gebrauch fest verschlossen werden. Achten Sie bei der Verwendung auf die folgenden Punkte:

(1) Das gewählte Immersionsöl muss einen Brechungsindex aufweisen, der dem von hochbleihaltigem Glas nahe kommt, im Allgemeinen etwa 1,80 - 1,81.

(2) Der Brechungsindex des Edelsteins muss kleiner sein als der des Immersionsöls und der Glashalbkugel, damit eine innere Totalreflexion entsteht und der Brechungsindex gemessen werden kann. Ist der Brechungsindex des Edelsteins größer als der des Immersionsöls, kann der Brechungsindexwert des Edelsteins nicht mit dem Refraktometer gemessen werden.

(3) Der kritische Winkel verschiedener Edelsteine ist festgelegt, so dass auf der Grundlage der verschiedenen Bereiche der internen Totalreflexion des Lichts verschiedene Brechungsindexwerte von Edelsteinen beschrieben werden können (d. h. unabhängig davon, wie sich der Einfallswinkel ändert, gibt es nur einen maximalen Einfallswinkel für die interne Totalreflexion; alles Licht, das diesen Maximalwert überschreitet, wird nicht reflektiert). Dadurch entstehen helle und dunkle Bereiche im Sichtfeld. Durch Drehen der Probe und des Polarisators in alle Richtungen und Beobachten der Skala an der Grenze zwischen hellen und dunklen Bereichen im Okular kann der Brechungsindex des Edelsteins bestimmt werden.

2. Schritte zur Bedienung des Refraktometers

(1) Reinigen oder wischen Sie die zu messende Probe ab, und geben Sie eine angemessene Menge Kontaktöl auf den Messtisch.

(2) Legen Sie die polierte Oberfläche oder die Kristallfläche der Probe vorsichtig nach unten auf das Kontaktöl des Messtisches.

(3) Drehen Sie die Probe und den Polarisator in alle Richtungen und lesen Sie den Wert der hellen und dunklen Grenzskala am Beobachtungsokular ab, der dem Brechungsindex entspricht.

(4) Ein homogener Körper kann nur einen Brechungsindexwert messen. Im Gegensatz dazu kann ein inhomogener Körper einen maximalen und einen minimalen Wert messen, und die Differenz zwischen diesen beiden Werten ist die Doppelbrechung der Probe.

(5) Die optischen Eigenschaften der Probe können anhand der Veränderungen der Hell-Dunkel-Grenze bestimmt werden.

3. Verwendungsmöglichkeiten des Refraktometers

Das Refraktometer spielt eine wichtige Rolle bei der Edelsteinbestimmung. Es kann helfen, optimal behandelte Edelsteine zu identifizieren. Beispielsweise sind die Brechungsindizes von zwei Materialien in einem zusammengesetzten Edelstein oft unterschiedlich. Es kann auch die Anisotropie oder Isotropie des Edelsteins bestimmen. Sie wird hauptsächlich bei den folgenden Aspekten der Edelsteinidentifizierung eingesetzt:

(1) Bestimmen Sie die Isotropie und Anisotropie von Edelsteinen und messen Sie den Brechungsindex von isotropen Edelsteinen.

(2) Messung der Höchst- und Mindestwerte des Brechungsindexes anisotroper Edelsteine und der Doppelbrechung.

(3) Bestimmen Sie die axiale Beschaffenheit von anisotropen Edelsteinen, ob sie einachsig oder zweiachsig sind, und das optische Vorzeichen.

(4) Bestimmen Sie zusammengesetzte Edelsteine. Aufgrund der unterschiedlichen Materialien in den oberen und unteren Schichten zusammengesetzter Edelsteine kann es zu Unterschieden im Brechungsindex kommen, wodurch sich feststellen lässt, ob es sich um ein Zusammensetzungsphänomen handelt.

Abschnitt V Spektroskop für Edelsteine

Ein Spektroskop kann zur Beobachtung des Absorptionsspektrums von Edelsteinen verwendet werden, was dazu beiträgt, die Vielfalt der Edelsteine zu identifizieren, auf die färbenden Elemente in den Edelsteinen zu schließen, insbesondere bei Edelsteinen mit typischen Spektren, es kann zur Bestimmung der Unterarten von Edelsteinen verwendet werden, und es kann auch zur Unterscheidung verwendet werden, ob die Edelsteine behandelt wurden. Das Spektroskop ist besonders nützlich bei der Identifizierung von behandelten Edelsteinen, z. B. bei der Unterscheidung von bestrahlten Diamanten von natürlichen Diamanten, natürlichem Korund von veredeltem Korund und synthetischem Korund, natürlicher Jade von gefärbter Jade, und auch die Unterscheidung verschiedener zusammengesetzter Edelsteine kann mit Hilfe eines Spektroskops durchgeführt werden.

1. Prinzip des Spektroskops

Ein Spektroskop identifiziert Edelsteine durch Beobachtung des Lichts, das durch den Edelstein hindurchgeht oder von seiner Oberfläche reflektiert wird, die Lichtwellen bestimmter Wellenlängen absorbiert. Jeder Edelstein hat eine einzigartige innere Struktur; selbst Edelsteine mit denselben Farbionen können aufgrund ihrer unterschiedlichen inneren Strukturen sehr unterschiedliche Farben erzeugen. So sind beispielsweise Smaragde und Rubine durch das Vorhandensein des farbgebenden Elements Chrom im Kristall gefärbt, wobei der eine grün und der andere rot ist. Jeder Edelstein hat sein charakteristisches Absorptionsspektrum, das die Grundlage für die Prüfung und Identifizierung von Edelsteinen bildet. Die Farbe transparenter Edelsteine ergibt sich aus ihrer selektiven Absorption von Licht.

(1) Dispersion

Wenn ein weißer Lichtstrahl die schräge Oberfläche eines transparenten Objekts (z. B. eines Prismas) durchläuft, wird er in seine einzelnen Wellenlängen zerlegt, wodurch die Spektralfarben Rot, Orange, Gelb, Grün, Cyan, Blau und Violett entstehen. Die Wellenlängen der üblichen Farben des sichtbaren Lichts sind wie folgt: Rot 770-640 nm; Orange 640-595 nm; Gelb 595-575 nm; Grün 575-500 nm; Cyan 500-450 nm; Blau 450-435 nm; Violett 440-400 nm.

(2) Selektive Absorption

Alle Objekte haben einen unterschiedlichen Absorptionsgrad für sichtbares Licht. Die absorbierten Wellenlängen lassen sich erkennen, wenn das Licht, das durch diese Objekte hindurchgeht, zerlegt wird. Wenn alle Lichtwellen absorbiert werden, erscheinen sie im Spektrum schwarz; wenn sie durchgelassen werden, zeigen sie Spektralfarben. Wenn das Objekt einige Lichtwellen absorbiert, zeigt das Material eine bestimmte Farbe, und diese Absorption hängt oft mit bestimmten Elementen im Material zusammen.

2. Arten und Funktionen von Spektroskopen

Sowohl rohe Steine als auch gefasste Edelsteine können mit einem Spektroskop untersucht werden. Die Gründe für die Färbung von Edelsteinen können durch die Untersuchung ihres Absorptionsspektrums untersucht werden. Die Verwendung eines Spektroskops zur Identifizierung bestimmter Edelsteine ist praktisch und schnell, vor allem bei Edelsteinen, die mit Methoden zur Messung der Dichte und des Brechungsindex nicht identifiziert werden können, wie z. B. gefasste Edelsteine, bei denen die Dichte nicht gemessen werden kann, und Edelsteine mit einem Brechungsindex über 1,81, bei denen Refraktometer unwirksam werden. Daher ist die Verwendung eines Spektroskops für die Beobachtung und Prüfung zur Identifizierung von Edelsteinen besonders wichtig.

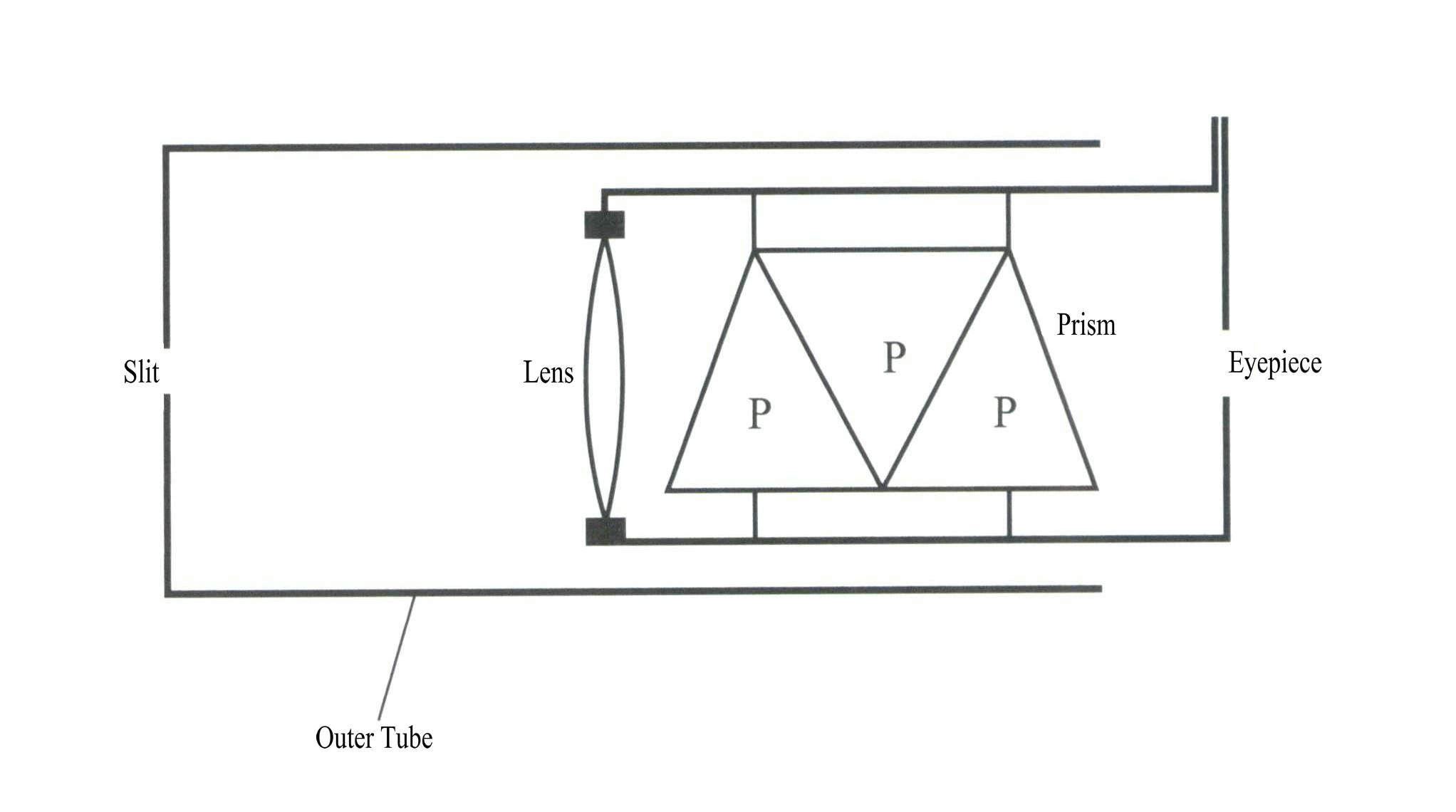

Das Spektroskop, das zur Identifizierung von Edelsteinen verwendet wird, ist im Allgemeinen recht einfach aufgebaut, röhrenförmig und leicht zu tragen (Abbildung 2 - 19). Spektroskope lassen sich aufgrund ihrer Struktur in zwei Typen unterteilen: Prismen und Beugungsgitter.

3. Aufbau und Merkmale von Spektroskopen

(1) Prismenspektroskop

Das Prismenspektroskop besteht aus einer Reihe von Prismen, die einen relativ geraden Lichtweg erzeugen, wobei diese Prismen in optischem Kontakt stehen. Charakteristisch für das Prismenspektroskop ist, dass der blau-violette Lichtbereich relativ verbreitert ist. Im Gegensatz dazu ist der rote Lichtbereich relativ gestaucht, was zu einer ungleichmäßigen Verteilung der Farbzonen im Spektrum führt. Der Vorteil ist eine gute Lichtdurchlässigkeit, die einen hellen Bereich des Spektrums erscheinen lässt, was für die Beobachtung des Spektrums im blau-violetten Bereich von Vorteil ist.

① Konstruktion:

Das Prismenspektroskop besteht aus einem Spalt, einer Linse, einem Prismensatz, einer Skala und einem Okular (Abbildung 2-20).

② Prisma Materialien:

Die Auswahl der Prismenmaterialien muss drei Bedingungen erfüllen: Sie dürfen kein sichtbares Licht bei bestimmten Wellenlängen absorbieren; die Dispersionsfarbe darf weder zu breit noch zu schmal sein; sie muss einachsig sein. Andernfalls werden zwei Spektrensätze erzeugt.

Die Prismen werden in der Regel aus bleihaltigem oder bleifreiem Glas hergestellt, vorzugsweise aus einer Kombination von drei- oder fünfeckigen Prismen, und sie müssen ineinander greifen.

③ Schlitz:

Ein Fenster, mit dem die Menge des Gegenlichts gesteuert wird. Bei transparenten Edelsteinen ist der Schlitz fast vollständig geschlossen; bei halbtransparenten oder schwach durchscheinenden Edelsteinen sollte der Schlitz etwas weiter geöffnet werden.

④ Fokussierung Schiebetubus Okular:

Passt die Brennweite des Okulars an die unterschiedlichen Brennweiten der Augen der einzelnen Personen an.

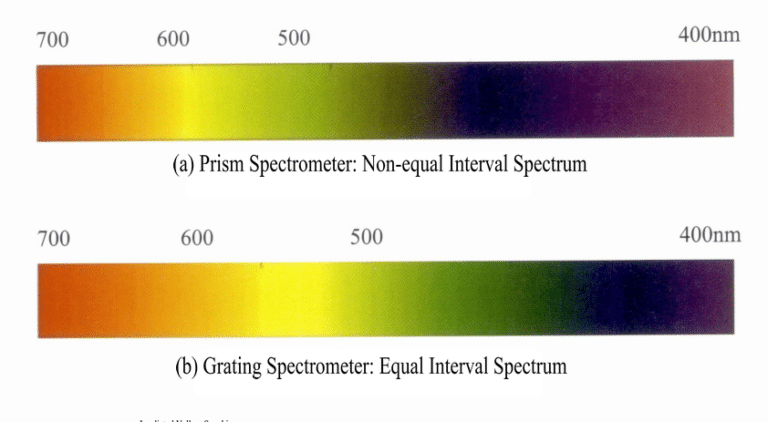

⑤ Spektrale Eigenschaften:

Das Spektrum ist hell und gehört zu einem uneinheitlichen Spektrum mit ungleichmäßiger Wellenlängenskala; die violetten und blauen Bereiche sind relativ breit, während die roten und gelben Bereiche schmaler sind, was für dunkler gefärbte Edelsteine geeignet ist und die Beobachtung von Edelsteinen erleichtert, die blau-violettes Licht absorbieren.

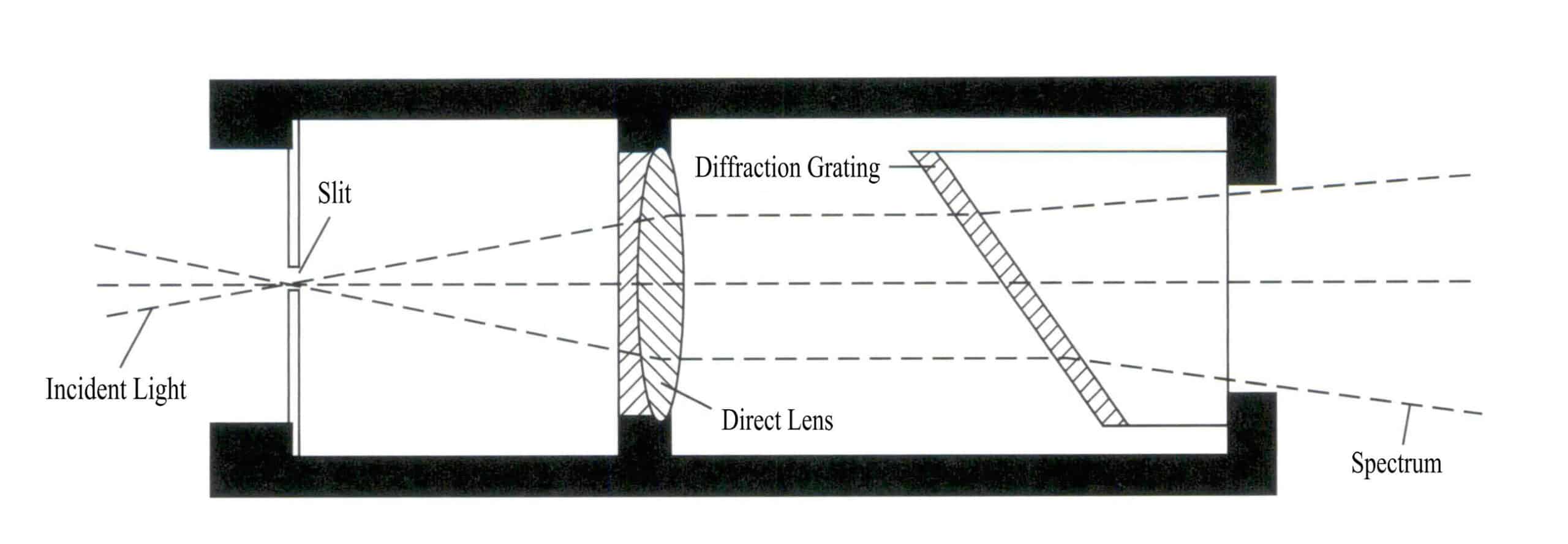

(2) Gitterspektrometer

Das Gitterspektrometer besteht hauptsächlich aus einer Beugungsgittergruppe. Ein Gitterspektrometer zeichnet sich dadurch aus, dass die Spektralbereiche annähernd gleich groß sind und die Auflösung des Rotlichtbereichs höher ist als die des Prismaspektrometers. Im Vergleich zum Prismenspektrometer hat es eine niedrigere Transmissionsrate und benötigt eine stärkere Lichtquelle (Abbildung 2 - 21) .

① Struktur:

Das Gitterspektrometer besteht aus einer Kollimationslinse, einem Beugungsgitter und einem Okular (Abbildung 2 - 22).

② Spektrale Eigenschaften:

Im Vergleich zu Prismenspektrometern sind die Spektren von Gitterspektrometern etwas dunkler, einheitlicher und haben eine einheitliche Wellenlängenskala. Sie eignen sich für Edelsteine mit guter Transparenz und solchen mit Absorptionslinien im roten Bereich.

4. Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung von Spektrometern

(1) Als Lichtquelle für das Spektroskop muss eine starke, fokussierte Weißlichtquelle (Glühlampe) verwendet werden, typischerweise eine Taschenlampe mit Spot, eine Mikroskoplichtquelle oder die Lichtquelle eines Polarisators.

(2) Die Lichtquelle hat eine Wärmestrahlung; die Proben sollten nur für kurze Zeit unter der Lichtquelle gehalten werden, um eine Überhitzung der Edelsteine zu vermeiden, die das Spektrum beeinträchtigen kann. Bei längerer Belichtung können die Absorptionslinien verschwimmen oder sogar verschwinden.

(3) Halten Sie die Edelsteine nicht direkt mit den Händen, da menschliches Blut eine Absorptionslinie bei 592 nm erzeugen kann.

(4) Die Absorption bestimmter Edelsteine kann richtungsabhängig sein, so dass eine sorgfältige Beobachtung aus verschiedenen Blickwinkeln erforderlich ist. Edelsteine mit starkem Pleochroismus können je nach Richtung unterschiedliche Absorptionsspektren aufweisen.

(5) Bei zusammengesetzten Edelsteinen müssen sorgfältige Beobachtungen aus verschiedenen Richtungen durchgeführt werden, da die Absorptionsspektren der verschiedenen Teile unterschiedlich sein können.

(6) Träger photochromer Brillen sollten ihre Brillen während der Spektralprüfung abnehmen, um Verwechslungen zwischen den Absorptionslinien des Neodyms in den Brillen und den Absorptionslinien der Prüfsteine zu vermeiden.

5. Farbe - verursachende Ionen in Edelsteinen und ihr Anwendungsbereich

Wenn weißes Licht durch transparente Edelsteine fällt, die farbgebende Ionen enthalten, oder von der Oberfläche undurchsichtiger Edelsteine reflektiert wird, wird ein Teil des Lichts absorbiert, so dass wir die Farbe des Edelsteins wahrnehmen.

Die Farbe eines Edelsteins hängt mit den farbgebenden Ionen zusammen, die er enthält. Edelsteine, die durch verschiedene Metallionen gefärbt sind, haben unterschiedliche Absorptionsspektren. Allerdings haben Edelsteine, die durch dieselben Metallionen gefärbt sind, ähnliche Absorptionsspektralmerkmale. Anhand der charakteristischen Absorptionsspektrallinien von Metallionen lässt sich die Sorte des Edelsteins bestimmen oder feststellen, ob der Edelstein behandelt wurde.

Spektrometer sind sehr breit gefächert; sie können zur Bestimmung der farbverursachenden Elemente in Edelsteinen verwendet werden, was vor allem für Farbedelsteine gilt. Farblose Edelsteine, mit Ausnahme von Zirkon, Diamanten und Enstatit, haben keine signifikanten Absorptionsspektren. Bei der Identifizierung sind sie nur auf Edelsteine mit typischen Spektren anwendbar. Edelsteine mit typischen Spektren können als diagnostische Identifikationsmerkmale dienen und sollten mit Nachdruck beherrscht werden.

(1) Absorptionsspektrum von Chrom-Ionen-farbigen Edelsteinen

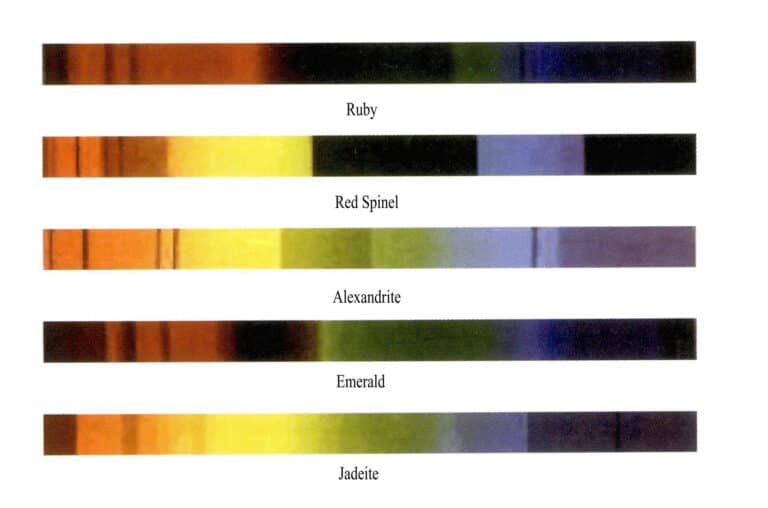

Chromionen sind die wichtigsten färbenden Elemente in gängigen Edelsteinen. Zu den gängigen Edelsteinen, die durch Chromionen gefärbt sind, gehören Rubine, rote Spinelle, Alexandrite, Smaragde und Jade. Die charakteristischen Absorptionsspektren dieser Edelsteine sind in Abbildung 2-23 dargestellt (beobachtet mit einem Gitterspektrometer).

Obwohl die Edelsteine in Abbildung 2 - 23 alle durch Chromionen gefärbt sind, sind ihre Absorptionsspektren ähnlich, aber nicht identisch. Das Absorptionsspektrum des Rubins weist drei Absorptionslinien im roten Bereich, eine breite Absorption im gelb-grünen Bereich, drei Absorptionslinien im blauen Bereich und eine vollständige Absorption im violetten Bereich auf; das Absorptionsspektrum des roten Spinells weist eine Absorptionslinie im roten Bereich, eine Absorptionsbande im gelb-grünen Bereich und eine vollständige Absorption im violetten Bereich auf; das Absorptionsspektrum von Alexandrit weist eine Absorptionslinie im roten Bereich, eine Absorptionsbande im gelb-grünen Bereich, eine Absorptionslinie im blauen Bereich und volle Absorption im violetten Bereich auf; das Absorptionsspektrum von Smaragd weist eine Absorptionslinie im roten Bereich, eine schwache Absorptionsbande im orange-gelben Bereich, eine schwache Absorptionslinie im blauen Bereich und volle Absorption im violetten Bereich auf; das Absorptionsspektrum von Jade weist drei stufenförmige Absorptionslinien im roten Bereich ( 630 - 690nm) und eine Absorptionslinie im violetten Bereich bei 437nm (die Absorptionslinie bei 437nm kann fehlen, wenn das Grün hell und rein ist).

(2) Absorptionsspektren von mit Eisenionen gefärbten Edelsteinen

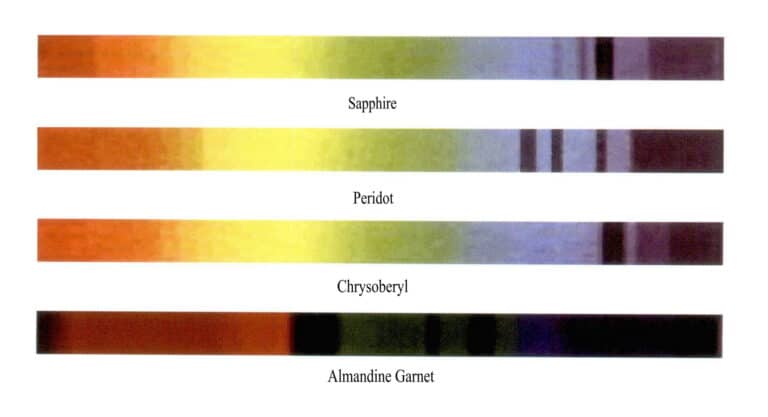

Zu den häufigen Edelsteinen, die durch Eisenionen gefärbt sind, gehören Saphir, Olivin, Chrysoberyll und Almandin. Die charakteristischen Absorptionsspektren dieser Edelsteine sind in Abbildung 2-24 dargestellt (beobachtet mit einem Gitterspektrometer).

Saphir, Olivin, Chrysoberyll und Almandin werden alle durch Eisenionen gefärbt, aber ihre Absorptionsspektren unterscheiden sich. Die Absorptionslinien von Saphir sind drei schmale Absorptionsbanden im blauen Bereich bei 450nm, 460nm und 470nm; die Absorptionslinien von Olivin sind drei schmale Absorptionsbanden im blauen Bereich bei 453nm, 473nm und 493nm; die Absorptionslinie von Chrysoberyll hat eine starke Absorptionsbande bei 444 nm im blauen Bereich; die Absorptionslinien von Almandin haben drei starke Absorptionsbanden im gelb-grünen Bereich (505 nm, 527 nm, 576 nm), mit schwachen Banden im blauen und orange-gelben Bereich.

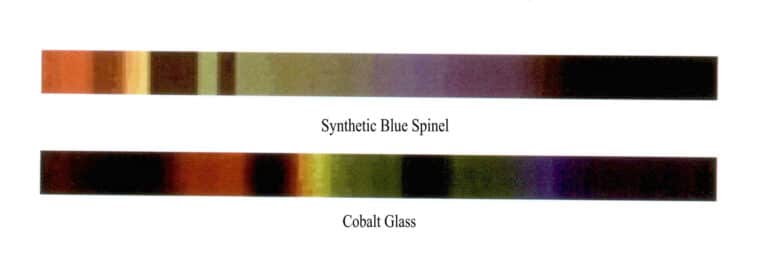

(3) Absorptionsspektrum von kobaltionengefärbten Edelsteinen

Zu den gängigen Edelsteinen, die durch Kobaltionen gefärbt sind, gehören synthetischer blauer Spinell und Kobaltglas. Die Absorptionsspektrallinien dieser Edelsteine sind in Abbildung 2 - 25 dargestellt. Das Absorptionsspektrum von synthetischem Blauspinell weist drei starke Absorptionsbanden im grünen, gelben und orange-gelben Bereich auf, wobei die schmalste Absorptionsbande im grünen Bereich liegt; das Absorptionsspektrum von Kobaltglas weist drei starke Absorptionsbanden im grünen, gelben und orange-gelben Bereich auf, wobei die schmalste Absorptionsbande im gelben Bereich liegt.

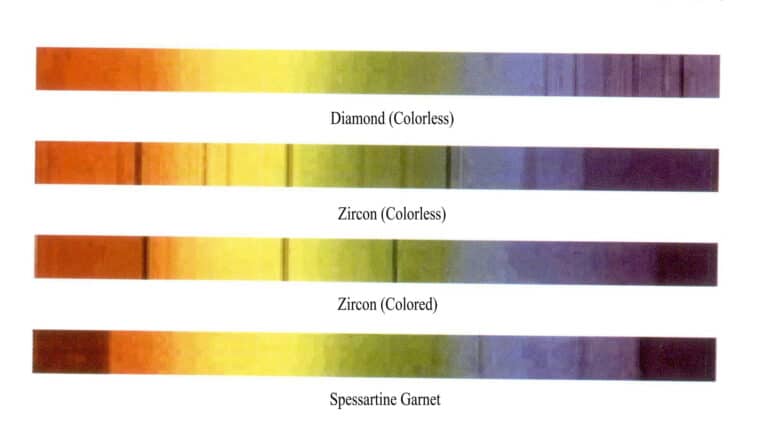

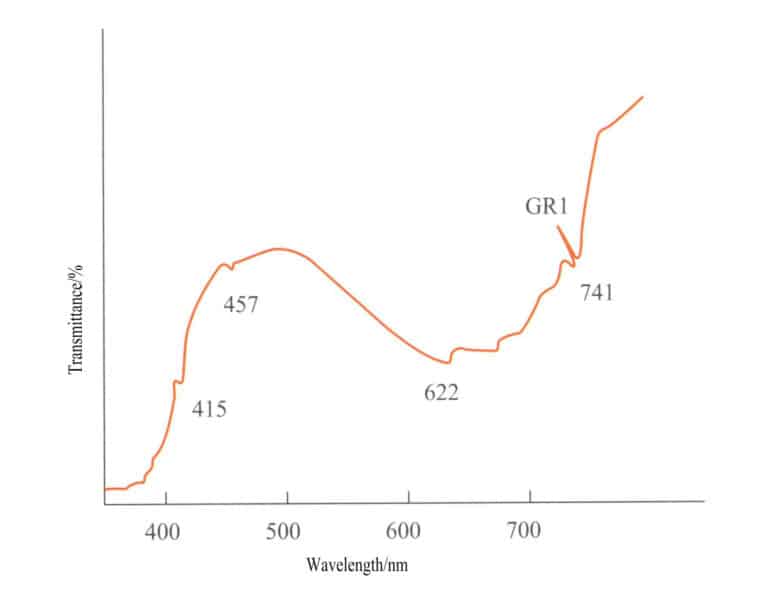

(4) Absorptionsspektren anderer gängiger Edelsteine

Andere häufige Edelsteine sind unter anderem Diamant, Zirkon und Spessartin. Die Absorptionsspektren dieser Edelsteine sind in Abbildung 2 - 26 dargestellt.

Das Absorptionsspektrum eines farblosen Diamanten ist eine Linie bei 415 nm im violetten Bereich; die Absorptionslinie im roten Bereich bei 653,5 nm ist eine diagnostische Absorptionslinie für farblosen Zirkon; die Absorptionslinien von farbigem Zirkon sind gleichmäßig in verschiedenen Farbzonen von 1 bis 40 verteilt, mit der Absorptionslinie im roten Bereich bei 653,5 nm; die schmale Absorptionsbande im violetten Bereich bei 432 nm ist eine diagnostische Absorptionsbande für Spessartin.

Copywrite @ Sobling.Jewelry - Hersteller von kundenspezifischem Schmuck, OEM- und ODM-Schmuckfabrik

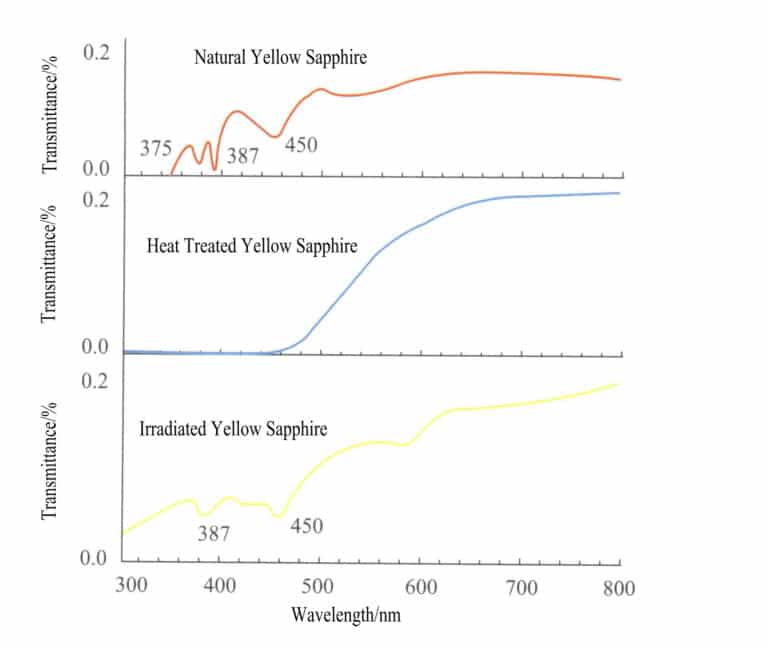

6. Optimierung des Absorptionsspektrums von behandelten Edelsteinen

(1) Wärmebehandelte Edelsteine

Wenn natürliche Edelsteine einer Wärmebehandlung unterzogen werden, ändern ihre farbgebenden Elemente ihren Wertigkeitszustand oder werden in andere farbgebende Ionen umgewandelt, wodurch sich die Farbe der Edelsteine verändert oder ihre Transparenz erhöht.

Zum Beispiel werden mehr als 90% australischer Saphire einer Wärmebehandlung unterzogen; vor der Behandlung sind die Absorptionslinien bei 450nm, 460nm, 470nm fast zusammenhängend, während nach der Behandlung die Absorptionslinie bei 470nm getrennt ist und die drei Linien relativ deutlich voneinander zu unterscheiden sind; in der Absorptionsbande des Turmalins ist die stärkste bei 595nm, und nach der Wärmebehandlung ist diejenige bei 595nm möglicherweise nicht die stärkste.

(2) Bestrahlte Edelsteine

Durch Bestrahlung können Edelsteine gefärbt werden, vor allem durch die Entstehung von Defekten in den Edelsteinen, die Farbzentren bilden. Die mit dieser Methode gefärbten Edelsteine weisen im Allgemeinen keine charakteristischen Absorptionsspektren auf, und nur wenige zeigen Absorptionsspektren. So zeigen beispielsweise durch Neutronenbeschuss gefärbte Diamanten ein Paar Absorptionslinien bei 498 nm und 504 nm.

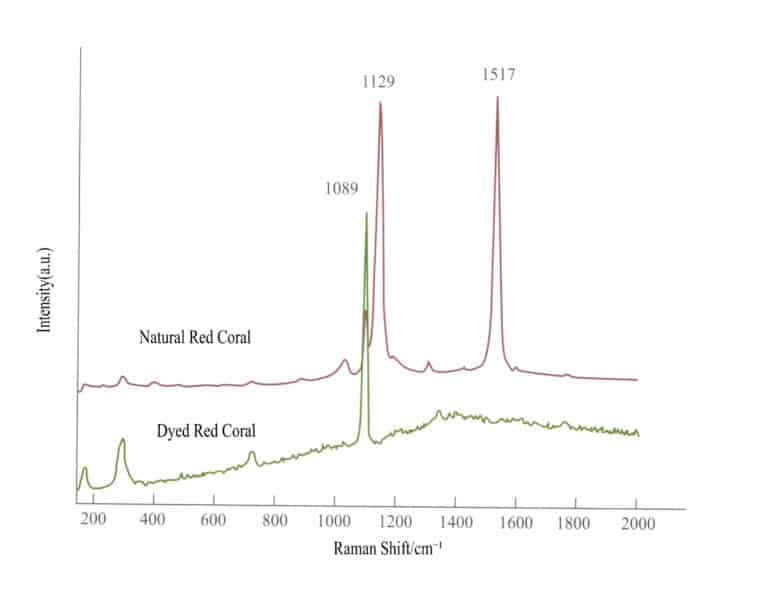

(3) Gefärbte Edelsteine

Natürliche grüne Jade hat drei Absorptionslinien bei 630nm, 660nm und 690nm, während gefärbte Jade eine breite Absorptionsbande bei 630 - 670nm aufweist. Nach dem Verblassen können die Spektrallinien flacher und schmaler erscheinen, oder es kann nur eine Absorptionslinie erscheinen; gefärbter Jadeit hat eine undeutliche Absorptionsbande im roten Lichtbereich bei 650 nm (Abbildung 2-27), ein typisches Erkennungsmerkmal.

(4) Gefüllte Edelsteine

Die Füllung wird üblicherweise für strukturell poröse Edelsteine wie Türkis verwendet, der aufgrund seiner helleren Farbe und weichen Textur häufig mit farbigem Kunststoff gefüllt wird. Der gefüllte Türkis weist keine charakteristischen Absorptionsspektrallinien auf. Im Gegensatz dazu zeigt der natürliche Türkis eine schwache Absorptionslinie bei 460 nm und eine starke bei 432 nm, wenn er mit reflektiertem Licht betrachtet wird.

Abschnitt VI Bestimmung der Dichte von Edelsteinen

Die Dichte ist ein wichtiger physikalischer Parameter bei der Identifizierung von Edelsteinen, und jede Art von Edelstein hat einen festen Dichtewert. Daher können Edelsteine anhand ihrer Dichte identifiziert werden. Verschiedene Edelsteine haben aufgrund von Variationen in der chemischen Zusammensetzung und der Kristallstruktur unterschiedliche Dichten oder Dichtebereiche, und selbst dieselbe Edelsteinart kann aufgrund von Variationen in der chemischen Zusammensetzung oder dem Vorhandensein von Verunreinigungen gewisse Unterschiede in der Dichte aufweisen.

Die Dichteprüfung ist auch eine relativ wirksame Methode zur Identifizierung von optimierten behandelten Edelsteinen. Die meisten Edelsteine, die einer Füllbehandlung unterzogen wurden, haben eine geringere Dichte als natürliche Edelsteine, wie z. B. gefüllter Türkis, der eine geringere Dichte als natürlicher Türkis hat. Einige optimierte Edelsteine, wie z. B. organische und zusammengesetzte Edelsteine, können jedoch nicht durch Dichteprüfungen identifiziert werden. Zu den derzeit gebräuchlichen Methoden zur Messung der Dichte gehören das Wiegen mit einer Waage und das Verfahren mit schweren Flüssigkeiten.

Eine Waage ist ein Instrument zur Messung der Masse von Gegenständen. In der Gemmologie wird sie nicht nur zum Wiegen von Edelsteinen, sondern auch zur Bestimmung ihrer Dichte verwendet. Für das Wiegen der Qualität (Gewicht) von Edelsteinen verlangen die nationalen Normen, dass die Waage auf ein Zehntausendstel Gramm genau sein muss. Die Qualität (Gewicht) von Edelsteinen und ihre Dichte sind wichtige Grundlagen für die Identifizierung und Bewertung von Edelsteinen, daher ist der richtige Umgang mit der Waage eine wichtige Fähigkeit.

Die am häufigsten verwendete Waage ist die elektronische. Unabhängig von der Art der Waage müssen die folgenden beiden Punkte beachtet werden, um die Genauigkeit des Wägens zu gewährleisten: Die Waage sollte vor dem Gebrauch geeicht und auf Null gestellt werden; während des Wägens muss die Umgebung relativ ruhig gehalten werden, um z. B. Vibrationen der Waagenplattform und Luftkonvektion zu vermeiden.

1. Methode zur Bestimmung der relativen Dichte von Edelsteinen

(1) Prüfprinzip

Die übliche Einheit für die Dichte von Edelsteinen ist g/㎝³, was der Masse eines Edelsteins mit einem Volumen von 1㎝³ entspricht. Die Dichtebestimmung ist recht komplex, da die relative Dichte mit einem Umrechnungsfaktor von nur 1,0001 sehr nahe am Dichtewert liegt. In der Gemmologie wird der gemessene Wert der relativen Dichte in der Regel als Näherungswert für die Dichte genommen, und die relative Dichte von Edelsteinen wird üblicherweise durch d dargestellt.

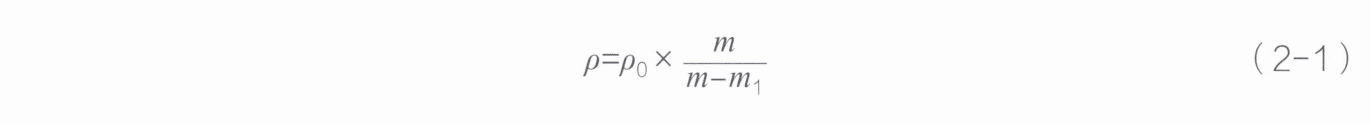

Die Methode zur Bestimmung der relativen Dichte (auch als hydrostatische Wägemethode bezeichnet) beruht auf dem archimedischen Prinzip. Wenn ein Gegenstand in eine Flüssigkeit eingetaucht wird, ist die Auftriebskraft, die von der Flüssigkeit auf den Gegenstand ausgeübt wird, gleich dem Gewicht der verdrängten Flüssigkeit. Handelt es sich bei der Flüssigkeit um Wasser, ist die Auswirkung der Wassertemperatur auf die Masse einer Volumeneinheit Wasser vernachlässigbar. Nach dem archimedischen Prinzip lässt sich die Dichte der Probe (p) anhand der Masse der Probe in Luft (m) und der Masse (m1) in dem flüssigen Medium (p0) gemäß der Formel (2 - 1).

In der Formel,

ρ- die Dichte der Probe bei Raumtemperatur, g/cm3

m-die Masse der Probe in Luft, g;

m1-die Masse der Probe im flüssigen Medium, g;

ρ0-die Dichte des flüssigen Mediums, g/cm3.

Die übliche Flüssigkeit ist Wasser. Da die Dichte von Wasser ungefähr ist, kann der Auftrieb der Luft auf dem Edelstein vernachlässigt werden, und die Masse des Edelsteins ist die gleiche wie die Masse des Objekts in der Luft. Um den Dichtewert zu erhalten, wiegt man den Gegenstand in Luft und Wasser.

(2) Prüfschritte

Zur Prüfung der relativen Dichte werden eine Waage, ein Glasbecher, ein Holzständer und ein Kupferdraht benötigt.

① Reinigen Sie den Edelstein, um sicherzustellen, dass sich keine Unreinheiten auf seiner Oberfläche befinden.

② Stellen Sie die Waage waagerecht ein und messen Sie die Masse (m) des Edelsteins in der Luft.

③ Stellen Sie ein mit Wasser gefülltes Becherglas auf das Stativ, legen Sie den Edelstein in einen Drahtkorb und wiegen Sie die Masse(m1) des Edelsteins in Wasser.

④ Berechnen Sie die relative Dichte des Edelsteins(d) = die Masse des Edelsteins in Luft(m) / (die Masse des Edelsteins in Luft(m) - die Masse des Edelsteins in Wasser(m1) ) .

(3) Vorsichtsmaßnahmen

Das statische Wasserwägeverfahren zur Bestimmung der relativen Dichte eignet sich für die Prüfung einer einzigen Sorte von Edelsteinmaterialien. Achten Sie bei der Messung auf die folgenden Punkte:

① Der zu prüfende Edelstein muss nicht saugfähig sein; gefüllte Edelsteine, organische Edelsteine usw. können mit dieser Methode nicht auf ihre relative Dichte geprüft werden.

② Bei der Messung in Wasser sollte es stabil sein, und Blasen sollten möglichst vermieden werden.

Benutze eine Pinzette, um den Edelstein vorsichtig anzufassen, und versuche, ihn nicht zu schütteln.

④ Die Umgebung sollte ruhig sein, um die Messgenauigkeit nicht zu beeinträchtigen.

⑤ Ist das Wägegut zu klein, ist der Messfehler größer; ist das Wägegut zu groß und überschreitet den Wägebereich der Waage, kann seine relative Dichte nicht bestimmt werden.

⑥ Die Testergebnisse enthalten zwei Dezimalstellen.

Beim Wiegen der Masse von Edelsteinen in Wasser ist es wichtig, den Einfluss von Gegenständen in der Umgebung auf die Wägedaten auszuschließen. So sollten zum Beispiel keine Luftblasen um den Edelstein herum angebracht sein, die Halterung und das Becherglas sollten die Waagschale nicht berühren, der Kupferdraht sollte nicht mit dem Becherglas in Berührung kommen, usw.

2. Bestimmung der relativen Dichte von Edelsteinen mit der Methode der schweren Flüssigkeit

Bei der Identifizierung von Edelsteinen wird der Verteilungszustand von Edelsteinen in schweren Flüssigkeiten (Immersionsöl) häufig zur Schätzung des relativen Dichtebereichs der Edelsteine verwendet. Die relative Dichte der verschiedenen schweren Flüssigkeiten wird anhand der relativen Dichte der Edelsteine bestimmt.

Diese Methode ist die einfachste und bequemste Art, die relative Dichte eines Stoffes zu messen, und zwar ohne Waage, sondern durch Vergleich der relativen Dichte des Stoffes mit einer Reihe von schweren Flüssigkeiten unterschiedlicher relativer Dichte. Legt man den Edelstein in eine Flüssigkeit mit bekannter relativer Dichte und beobachtet das Phänomen des Absinkens oder Aufschwimmens, so zeigt dies, dass die relative Dichte des Edelsteins größer ist als die der Flüssigkeit; schwimmt er auf der Oberfläche der Flüssigkeit, so ist die relative Dichte des Edelsteins geringer als die der Flüssigkeit; erst wenn er in der Flüssigkeit schwebt, werden die beiden relativen Dichten ähnlich. Zu den häufig verwendeten schweren Flüssigkeiten gehören Bromoform, Tetrabromethan, Durielsche Lösung, Diiodmethan und Clerici-Lösung, die alle eine feste relative Dichte haben. Sie müssen mit verschiedenen Lösungen verdünnt werden, um eine Reihe von schweren Flüssigkeiten zu erzeugen, wie in Tabelle 2 - 2 dargestellt.

Tabelle 2 - 2 Relative Dichten üblicher Schwerflüssigkeiten

| Name der schweren Flüssigkeit | Relative Dichte | Verdünnungsmittel | Verdünnungsbereich |

|---|---|---|---|

| Brommethan | 2.89 | Benzol, Dimethylbenzol, Bromnaphthalin | 2.5 - 2.88 |

| Tetrabromethan | 2.95 | Dimethylbenzol | 2.67 - 2.95 |

| Duriels Lösung | 3.19 | Wasser | 2.2 - 3.19 |

| Dijodmethan | 3.34 | Benzol, Dimethylbenzol | 3.1 - 3.3 |

| Die Lösung von Clerici | 4.15 | Wasser | 3.33 - 4.15 |

Schwere Flüssigkeit kann die relative Dichte einiger optimal behandelter Edelsteine bestimmen; so ist die relative Dichte von gefüllten Edelsteinen geringer als die von natürlichen Edelsteinen. Bei der Bestimmung der relativen Dichte von Edelsteinen sollten die folgenden Punkte beachtet werden:

① Schwere Flüssigkeit ist oft giftig; die Messzeit sollte nicht zu lang sein und nach Gebrauch versiegelt und lichtgeschützt gelagert werden.

② Versuchen Sie, Verdunstung und Verschmutzung zu vermeiden. Andernfalls kann es zu Fehlern bei der relativen Dichte der schweren Flüssigkeit kommen.

③ Vermeiden Sie bei leicht löslichen Substanzen wie natürlichen organischen Edelsteinen, synthetischen Kunststoffen, künstlichen Beschichtungen und zwei- und dreischichtigen Steinen die Messung mit schweren Flüssigkeiten.

Die Methode der schweren Flüssigkeit wird häufig zur Messung von Edelsteinen mit sehr unterschiedlicher relativer Dichte verwendet, wie z. B. bei Diamanten und ihren Imitationen. Sie ist eine der wirksamsten Identifizierungsmethoden in einer fließenden Umgebung.

3. Optimierung der Prüfung mit schwerer Flüssigkeit (Immersionsöl) auf Edelsteinmerkmale

Schwere Flüssigkeit kann zur Prüfung der Eigenschaften von teilweise optimierten Edelsteinen verwendet werden, vor allem in Bezug auf die folgenden Aspekte

(1) Aufspüren zusammengesetzter Steine

Legen Sie die zusammengesetzten Edelsteine in die Immersionsflüssigkeit und beobachten Sie sie in einer Richtung parallel zur Ringebene. Es lassen sich verschiedene Merkmale der zusammengesetzten Edelsteine erkennen, z. B. die Klebenähte der einzelnen Schichten, Farbveränderungen zwischen den oberen und unteren Schichten usw.

(2) Beobachtung der Struktur von Edelsteinen mit einem Mikroskop

Wenn der Brechungsindex des Edelsteins in der Nähe des Brechungsindex des Immersionsöls liegt, nehmen das reflektierte Licht und das diffus reflektierte Licht auf der Edelsteinoberfläche ab, was für die Beobachtung und Untersuchung der inneren Merkmale des Edelsteins, wie Wachstumslinien, Farbbänder, Einschlüsse usw., von Vorteil ist.

(3) Nachweis der Behandlung von Kompositwachstum und Diffusionsbehandlung

Die Verwendung einer schweren Flüssigkeit (Immersionsöl) ermöglicht die Beobachtung der zusammengesetzten Wachstumsschichten und der Diffusion - behandelte Edelsteine, synthetische Smaragde usw.

Abschnitt VII Identifizierung von lang- und kurzwelligem ultraviolettem Licht

Ultraviolett-Fluoreszenzlampen (auch UV-Lampen genannt) sind ein wichtiges Hilfsmittel zur Identifizierung, das hauptsächlich zur Beobachtung der Leuchteigenschaften von Edelsteinen verwendet wird. Einige Edelsteine emittieren sichtbares Licht, wenn sie mit ultraviolettem Licht bestrahlt werden, was als ultraviolette Fluoreszenz bezeichnet wird. Obwohl Fluoreszenzreaktionen selten entscheidend sind

Sie können schnell zwischen verschiedenen Arten von Edelsteinen unterscheiden, z. B. zwischen Diamanten und ihren Imitationen wie kubischen Zirkonen, Rubinen und Granaten usw. Anhand der ultravioletten Fluoreszenzmerkmale lässt sich auch feststellen, ob ein Edelstein einer Optimierungsbehandlung unterzogen wurde.

Ultraviolettes Licht liegt außerhalb des Bereichs des sichtbaren Lichts und hat einen Wellenlängenbereich von etwa 100 nm bis 380 nm. Verschiedene Edelsteine weisen unter ultraviolettem Licht unterschiedliche Farben auf. Einige optimal behandelte Edelsteine erzeugen unter ultraviolettem Licht spezifische Farben, woran man erkennen kann, ob ein Edelstein einer Optimierungsbehandlung unterzogen wurde. Ultraviolettes Licht wird in langwelliges ultraviolettes Licht und kurzwelliges ultraviolettes Licht unterteilt, wobei langwelliges ultraviolettes Licht von 380 bis 300 nm und kurzwelliges ultraviolettes Licht von 300 bis 200 nm reicht.

1. Funktionsprinzip der UV-Lampe

Langwellige Ultraviolettlampen emittieren typischerweise Licht mit einer Wellenlänge von 365 nm, während kurzwellige Ultraviolettlampen Licht mit einer Wellenlänge von 253,7 nm emittieren (Abbildung 2-28).

Ultraviolette Lampenröhren können ultraviolette Lichtwellen innerhalb eines bestimmten Wellenlängenbereichs aussenden. Nachdem sie durch speziell entwickelte Filter gelaufen sind, geben sie nur langwelliges ultraviolettes Licht mit einer Wellenlänge von 365 nm oder kurzwelliges ultraviolettes Licht mit 253,7 nm ab. Die Fluoreszenzeigenschaften von Edelsteinen unter lang- und kurzwelligem ultraviolettem Licht können helfen, Edelsteine zu identifizieren.

2. Verwendung von Ultraviolett-Lampen

Derzeit sind verschiedene Arten von Ultraviolettlampen auf dem Markt, die alle den gleichen inneren Aufbau und das gleiche Funktionsprinzip haben und aus drei Teilen bestehen: Ultraviolettlichtquelle, Dunkelkammer und Beobachtungsfenster. Einige werden auch mit einer Augenschutzbrille geliefert, um Augenschäden durch ultraviolettes Licht zu vermeiden.

Legen Sie den zu prüfenden Edelstein unter eine UV-Lampe, schalten Sie die Lichtquelle ein, wählen Sie Langwelle (LW) oder Kurzwelle (SW), und beobachten Sie die Lumineszenz des Edelsteins. Achten Sie nicht nur auf die Stärke der Fluoreszenz, sondern auch auf die Farbe der Fluoreszenz und den Bereich, von dem sie ausgeht. Die Stärke der Fluoreszenz wird häufig in vier Stufen eingeteilt: keine, schwache, mittlere und starke Fluoreszenz. Manchmal kann aufgrund der Reflexion des UV-Lichts auf den Facetten des Edelsteins der falsche Eindruck einer violetten Fluoreszenz entstehen; in diesem Fall sollte die Ausrichtung des Edelsteins leicht verändert werden. Außerdem ist die Fluoreszenz das Licht, das vom Edelstein als Ganzes abgestrahlt wird, während die Facettenreflexion örtlich begrenzt ist, mit ungleichmäßiger Lichtintensität, und starr erscheint. Die Fluoreszenzintensität des Edelsteins bei langen Wellen ist in der Regel größer als bei kurzen Wellen. Wenn Sie die Phosphoreszenz der Probe beobachten müssen, schalten Sie den Schalter aus und beobachten Sie weiter.

3. Die Rolle von UV-Lampen bei der Identifizierung von Edelsteinen

(1) UV-Fluoreszenz wird zur Identifizierung von Edelsteinsorten verwendet

Einige Edelsteinsorten haben ein ähnliches farbliches Aussehen, z. B. Rubine und Granate, bestimmte Smaragde und grünes Glas, Saphire und Benitoit. Ihre Fluoreszenzmerkmale weisen jedoch erhebliche Unterschiede auf, so dass eine Fluoreszenzprüfung bei der Unterscheidung helfen kann.

(2) Hilft, einige natürliche Edelsteine von synthetischen Edelsteinen zu unterscheiden

Natürliche Rubine enthalten in unterschiedlichem Maße Eisenelemente, und ihre Fluoreszenzfarbe unter ultraviolettem Licht ist weniger hell und lebhaft als die synthetischer Smaragde. Die Fluoreszenzfarbe natürlicher Smaragde ist oft nicht so hell wie die synthetischer Smaragde. Synthetische gelbe Saphire durch Flammenschmelzung erscheinen inert oder emittieren unter langwelligem Licht eine rote Fluoreszenz, während einige natürliche gelbe Saphire eine gelbe Fluoreszenz aufweisen.

(3) Hilfe bei der Identifizierung von Diamanten und deren Imitationen

Die Fluoreszenzintensität von Diamanten ist sehr unterschiedlich und reicht von keiner bis zu starker Fluoreszenz und kann verschiedene Farben aufweisen. Diamanten mit starker blauer Fluoreszenz haben in der Regel eine gelbe Phosphoreszenz. Gängige Imitationen, wie z. B. synthetischer kubischer Zirkon, erscheinen inert oder geben unter langwelligem ultraviolettem Licht gelbe Fluoreszenz ab. Im Gegensatz dazu zeigt Yttrium-Aluminium-Granat eine gelbe Fluoreszenz, und Gadolinium-Gallium-Granat erscheint oft rosa. Unter kurzwelligem Licht zeigt synthetischer farbloser Spinell eine blau-weiße Fluoreszenz, und farbloser synthetischer Korund zeigt eine hellblaue Fluoreszenz. Daher ist ultraviolettes Licht zur Identifizierung von Diamantenclustern sehr nützlich, denn wenn es sich um Diamanten handelt, sind ihre Fluoreszenzintensität und Farbe nicht einheitlich, während synthetischer kubischer Zirkon, Yttrium-Aluminium-Granat usw. eine gleichmäßigere Fluoreszenzintensität aufweisen.

(4) helfen festzustellen, ob Edelsteine künstlich veredelt wurden

Optimierte Edelsteine haben manchmal andere Fluoreszenzeigenschaften als natürliche Edelsteine. So fluoresziert beispielsweise die Klebeschicht einiger gespaltener Steine, die Füllung von mit Öl und Glas gefüllten Edelsteinen kann fluoreszieren, mit Silbernitrat behandelte schwarze Perlen fluoreszieren nicht, und einige natürliche schwarze Perlen können fluoreszieren.

Jadeit der Güteklasse B emittiert manchmal eine starke Fluoreszenz (Abbildung 2 - 29) . Natürlicher Jadeit kann auch eine örtlich begrenzte Fluoreszenz aufweisen, während behandelter Jadeit der Güteklasse B oder B + C eine gleichmäßige Gesamtfluoreszenz aufweisen kann. Wird der Jadeit durch eine starke Säure erodiert und dann mit Harz gefärbt, kann der Farbstoff die Fluoreszenz überdecken, so dass sie unsichtbar wird. Um eine umfassende Beurteilung zu erhalten, sollten bei der Bestimmung auch andere Methoden angewandt werden.

4. Hinweise zur Fluoreszenzbeobachtung

Die Beobachtung der Fluoreszenz von Edelsteinen ist sehr praktisch. Anhand der Farbe und der Intensität der Fluoreszenz kann die Art des Edelsteins bestimmt werden und ob er behandelt worden ist. Bei der Beobachtung sollten die folgenden Punkte beachtet werden:

(1) Kurzwelliges ultraviolettes Licht kann Augen und Haut schädigen und in schweren Fällen zur Erblindung führen. Ein direkter Blick in Leuchtstoffröhren sollte vermieden werden. Außerdem sollten Sie Ihre Hände nicht unter kurzwelliges ultraviolettes Licht halten; verwenden Sie stattdessen am besten eine Pinzette, um Verbrennungen zu vermeiden.

(2) Die Fluoreszenzreaktion von Edelsteinen dient nur als Hilfsmittel zur Identifizierung. Wenn eine Probe lokal leuchtet, insbesondere bei Jade, die aus mehreren Mineralien besteht, kann die Fluoreszenz von einem dieser Mineralien herrühren. Zum Beispiel zeigt Kalzit in Lapislazuli Fluoreszenz; manchmal ist sie auf Öl oder Wachs auf der Oberfläche des Edelsteins zurückzuführen, so dass die Probe gereinigt und erneut untersucht werden sollte.

(3) Bei der Bewertung der Fluoreszenz von Edelsteinen sollte die Transparenz der Probe berücksichtigt werden, da es Unterschiede in der Fluoreszenz zwischen transparenten und undurchsichtigen Proben gibt.

(4) Die Fluoreszenzfarbe eines Edelsteins kann sich von der Farbe des Edelsteins selbst unterscheiden, und es kann erhebliche Fluoreszenzunterschiede zwischen verschiedenen Proben der gleichen Edelsteinart geben.

(5) Bei der Beobachtung der Fluoreszenz sollte der Edelstein in einer dunklen Umgebung platziert werden; ein schwarzer Hintergrund ist für die Beobachtung der Fluoreszenz des Edelsteins von Vorteil.

5. Eigenschaften einiger Edelsteine unter langwelligem ultraviolettem Licht

(1) Diamant

Hochwertige farblose Diamanten weisen bei natürlichem Licht oft einen blauen Farbton auf. Aufgrund verschiedener Verunreinigungen können Diamanten eine Fluoreszenz in rosa, blau-weiß, gelb, grün, orange und anderen Farben aufweisen.

Diamanten mit einer gelb-braunen Farbe haben meist eine schwache Fluoreszenz, mit trüben Farben oder gar keiner Fluoreszenz. Hochtemperatur- und hochdruckbehandelte Novo-Diamanten weisen eine starke gelb-grüne Fluoreszenz auf, und einige Diamanten aus Verbundwerkstoffen weisen ebenfalls eine andere Fluoreszenz auf als natürliche Diamanten.

(2) Smaragd

Der Smaragd weist aufgrund seiner unterschiedlichen Herkunft verschiedene optische Merkmale auf. Kolumbianische Smaragde mit Einschlüssen zeigen oft eine dunkelrote Fluoreszenz, während Smaragde mit weniger Einschlüssen zu einer hellroten Fluoreszenz neigen; einige Smaragde anderer Herkunft weisen keine oder nur eine sehr schwache Fluoreszenz auf.

Synthetische Smaragde weisen im Allgemeinen eine starke, leuchtend rote Fluoreszenz auf. Die Fluoreszenz von synthetischen Smaragden ist in der Regel stärker als die von natürlichen Smaragden. Die meisten ölgefüllten Smaragde zeigen unter langwelligem Licht eine starke Fluoreszenz, wobei die Intensität der Fluoreszenz von der Art des Füllöls abhängt; einige können eine schwache oder gar keine Fluoreszenz aufweisen.

(3) Rubin

Natürliche Rubine zeigen in der Regel eine leuchtend rote Fluoreszenz unter langwelligem ultraviolettem Licht, und ihre optischen Eigenschaften können je nach Qualität und Farbe leicht variieren; Rubine von geringerer Qualität oder hellerer Farbe können eine schwächere Fluoreszenz aufweisen. Synthetische Rubine zeigen eine lebhaftere rote Fluoreszenz; gefärbte Rubine, farblose mit Öl gefüllte oder farbige mit Öl gefüllte Rubine können ebenfalls unterschiedliche Fluoreszenzphänomene aufweisen

(4) Saphir

Die meisten natürlichen Saphire weisen keinen Asterismus auf, aber gelbe, helle und fast farblose Saphire aus Sri Lanka können orange, rosa und dunkelrote Asterismen aufweisen.

Synthetische Saphire und rosafarbene, orangefarbene, violette und farbveränderliche Saphire weisen einen roten Asterismus auf, nickelfarbene synthetische gelbe Saphire fluoreszieren im Allgemeinen nicht, und blaue synthetische Saphire haben keinen Asterismus.

6. Eigenschaften einiger Edelsteine unter kurzwelligem ultraviolettem Licht

(1) Korund-Edelsteine

Natürliche Rubine zeigen unter kurzwelligem ultraviolettem Licht eine dunkelrote Fluoreszenz, während synthetische Rubine eine hellrote Fluoreszenz zeigen; natürliche Saphire fluoreszieren im Allgemeinen nicht, während synthetische Saphire typischerweise eine milchig-weiße Fluoreszenz zeigen; wärmebehandelte natürliche Saphire zeigen eine milchig-weiße Fluoreszenz, und gefärbte Rubine zeigen unter kurzwelligem ultraviolettem Licht eine hellrote Fluoreszenz.

(2) Diamant

Natürliche Diamanten zeigen keine Fluoreszenz oder eine schwache rote Fluoreszenz unter kurzwelligem ultraviolettem Licht; synthetische Diamanten erzeugen unter kurzwelligem ultraviolettem Licht je nach ihrer Farbe unterschiedliche Fluoreszenzeffekte.

(3) Kaiserlicher Topas

Imperialtopas zeigt unter kurzwelligem ultraviolettem Licht eine trübe gelb-grüne oder blau-weiße Fluoreszenz.

(4) Zirkon

Farbloser natürlicher Zirkon zeigt eine trübe hellgelbe Fluoreszenz unter kurzwelligem ultraviolettem Licht, während brauner Zirkon eine starke trübe gelbe Fluoreszenz zeigt. Der "weiße Zirkon" und andere auf dem Markt erhältliche Edelsteine mittlerer Größe sind allesamt künstlich hergestellte kubische Zirkone, die nicht dieselben optischen Eigenschaften aufweisen, so dass Zirkone anhand dieser Merkmale leicht von Diamanten unterschieden werden können.

Abschnitt VIII Chelsea-Farbfilter