Изучите точные методы проверки чистоты ювелирных изделий из драгоценных металлов

Руководство по проверке содержания драгоценных металлов в ювелирных изделиях

Оглавление

Раздел Ⅰ Принципы проверки чистоты ювелирных изделий из драгоценных металлов

Проверка чистоты ювелирных изделий из драгоценных металлов существует с древнейших времен. При проведении тестов для определения чистоты ювелирных изделий из драгоценных металлов наши предки опирались в первую очередь на свои сенсорные ощущения и имеющийся опыт. Например, они определяли его цвет глазами, взвешивали руками, проверяли твердость, кусая. Конечно, в этом есть и конкретное научное обоснование. Однако с развитием науки и техники, постоянным изобретением и обновлением научных приборов для тестирования появились современные научные инструменты для тестирования чистоты ювелирных изделий из драгоценных металлов, особенно в коммерческом тестировании.

Современная технология тестирования чистоты ювелирных изделий из драгоценных металлов основана на использовании научных приборов, отличающихся точностью, коротким временем тестирования, низкой стоимостью и простотой эксплуатации. Она развивается в направлении более быстрых, простых и точных методов. С постоянным развитием науки и техники методы и способы проверки чистоты ювелирных изделий из драгоценных металлов будут становиться все более совершенными.

При проверке чистоты ювелирных изделий из драгоценных металлов необходимо придерживаться следующих трех принципов.

(1) По возможности следует проводить неразрушающий контроль. Поэтому при выборе методов тестирования следует выбирать такие, которые не портят внешний вид украшения из драгоценного металла. Если это действительно неизбежно, необходимо получить согласие или разрешение клиента.

(2) Обнаружение должно поддерживать определенный уровень точности. Другими словами, точность обнаружения должна находиться в пределах соответствующего стандартного диапазона.

(3) Стоимость обнаружения должна быть как можно ниже.

Конкретные задачи по определению качества ювелирных изделий из драгоценных металлов в основном включают два аспекта: первый - определение подлинности ювелирных изделий из драгоценных металлов; второй - определение качества ювелирных изделий из драгоценных металлов.

Раздел II Общие простые методы определения качества ювелирных изделий из драгоценных металлов

С древних времен люди изучили полный набор эмпирических методов определения качества и подлинности драгоценных металлов по их характеристикам. Правильное использование этих методов позволяет эффективно, быстро и качественно определить подлинность и качество ювелирных изделий из драгоценных металлов.

1. Метод наблюдения за цветом

Древние люди признавали, что существует определенное соответствие между цветом золота и его содержанием. В фольклоре есть поговорка: "Четыре семерки - не золото". "Семь зеленых" означает содержание золота 70% и серебра 30%, при котором золото кажется зеленовато-желтым; "Восемь желтых" означает содержание золота 80% и серебра 20%, при котором золото кажется золотисто-желтым; "Девять фиолетовых" - содержание золота 90% и серебра 10%, когда золото кажется фиолетово-желтым; "Десять красных" - содержание золота близко к 100% и очень низкое содержание серебра, что является красным золотом, тонким золотом или чистым золотом, когда золото кажется красновато-желтым. Этот традиционный метод обобщения опыта эффективен только для оценки чистого золота, содержащего серебро.

Чистое золото, чистое золото, красное золото, чистое красное золото, золото 999 пробы и 24-каратное золото имеют легкий красноватый оттенок над золотисто-желтым. Цвет, называемый в фольклоре "красным золотом" или "чистым золотом", - это цвет чистого золота. Для золота 22 К, 18 К, 14 К, 10 К, 9 К, 8 К цвет золотых украшений отражает типы и пропорции примесей в золоте. В целом, цвет серебросодержащего чистого золота имеет тенденцию к желтому, а медьсодержащего смешанного золота - к красному.

Судить о качестве золота по его цвету можно только по качественному описанию. С развитием современной науки и техники золото разного качества может иметь один и тот же цвет, о чем мы уже рассказывали ранее. Использование этого метода для определения качества природного золота имеет определенное обоснование.

В традиционных ювелирных изделиях поддельные серебряные украшения часто используют алюминий или сплавы алюминия, белую медь, олово или сплавы олова, которые обычно имеют тусклый серый цвет и плохой блеск; украшения с низким содержанием серебра имеют слегка желтый или серый цвет и плохое утончение; украшения с высоким содержанием серебра яркие, чисто белые, и имеют лучший блеск. В целом, если ювелирное изделие представляет собой сплав серебра и меди, 85 серебра кажется слегка красноватым, 75 серебра - красновато-желтым, 60 серебра - красным, а 50 серебра - черным; если ювелирное изделие представляет собой сплав серебра и белой меди, 80 серебра кажется серовато-белым, а 50 серебра - черно-серым; если ювелирное изделие представляет собой сплав серебра и латуни, чем меньше содержание серебра, тем желтее цвет украшения. Как правило, чисто белые ювелирные изделия тонкой работы имеют качество более 90%. Для сравнения, качество белых украшений с серым и красным оттенками и грубой работой составляет около 80%, а серо-черные или светло-желто-красные украшения обычно имеют качество ниже 60%. Следует отметить, что современные ювелирные изделия, имитирующие серебро или с низким содержанием серебра, при поверхностном покрытии серебром или родием могут иметь цвета, точность и блеск поверхности, неотличимые от подлинных серебряных украшений, что делает невозможным визуальную оценку качества ювелирных изделий.

Качество платины и состав элементов сплава различаются, что приводит к разным цветам: платина высшего качества имеет голубовато-белый с легким серым оттенком цвет. Платина, содержащая определенное количество Cu или Au, выглядит голубовато-белой с легким желтым оттенком. Платина с повышенным содержанием Ag кажется серебристо-белой. Украшения из палладия обычно имеют стально-белый цвет с хорошим металлическим блеском. Имитация платины или палладия часто изготавливается из белой меди, сплавов никеля, натрия и т. д., которые склонны к окислению и потускнению.

2. Метод испытания с помощью сенсорного камня

Метод тачстоуна - самый древний инструмент и способ определения подлинности и качества золота и серебра, зафиксированный еще в древних цивилизациях по всему миру. Он заключается в нанесении царапин на пробирный камень и золотой стандарт (набор золотых пластин с определенным качеством, называемый стандартом). Сравнивая цвет царапин, оставленных на пробном камне, можно определить подлинность и качество украшения. Этот метод тестирования долгое время считался относительно точным, надежным и быстрым методом определения. Даже сегодня многие мастерские по переработке золота и серебра все еще часто используют этот метод для быстрой идентификации материалов, который позволяет определить как качество золотых, так и качество серебряных украшений.

Традиционные тачстоуны - это в основном черные или серые камни, как правило, из черного кремня или кремнистого сланца, с твердостью по шкале Мооса около 6,5 и тонкой текстурой. Темная кремнистая галька вблизи древнего золотого и медного месторождения в Синьцзяне (Китай), темные кремнистые камни, известные как "лак пустыни" в пустыне Гоби, и черные камни цветов дождя из Нанкина - все они могут быть переработаны в отличные тачстоуны после шлифовки. Золотая пробирная пластина - это тонкая небольшая пластинка из золота различной стандартной чистоты, на одном конце которой выгравирована стандартная чистота золотой пластины, в которой просверлено небольшое отверстие для нанизывания на группы, обычно состоящие из нескольких частей, как показано на рис. 6-1. Чем тоньше классификация золотых пластин, тем шире диапазон охватываемых цветов и тем точнее результаты анализа.

Методом проверки чистоты золотых украшений является колориметрический метод. Метод заключается в следующем:

(1) Подготовьте сенсорный камень.

Вымойте рабочую поверхность пробного камня водой, ополосните его и высушите. На поверхность камня нанесите касторовое масло, чтобы сформировать масляный канал, длинный до концов пробного камня, шириной 20 мм, после смазывания чистой шелковой тканью, чтобы вытереть плавающее масло, чтобы масляный канал оставался очень тонким слоем. Если слой масла слишком толстый, то масло легко скатывается и чернеет, а если он слишком сухой, то его нелегко окрасить. Край масляного канала должен быть прямым, ровным, параллельным краю пробного камня и без масляной части, чтобы не образовывалось четкого разграничения, чтобы шлифовка сохраняла одинаковую длину золотого канала. Обратите внимание на пальцы. Не прикасайтесь к поверхности камня; избегайте попадания на поверхность пыли и влаги, особенно в ротовой газ и пот на руках. В противном случае потребуется работа по окраске.

(2) Метод измельчения.

При использовании сенсорного камня для шлифовки, как правило, держите камень левой рукой, а золото - правой, причем большой палец должен находиться сверху, а остальные пальцы - снизу. Смазанная сторона должна быть сверху, а камень следует крепко держать в руке и стабилизировать на столе без движения. Во время шлифовки тестируемый предмет или тестовая пластина должны быть плотно прижаты к поверхности камня, а правая рука, удерживающая золотой камень, должна использовать силу запястья. Длина шлифовальной дорожки обычно составляет 20-30 мм, а ширина - 3-5 мм. Длина и ширина дорожки золотого изделия и пробной пластины должны быть одинаковыми, а для сравнения цвета пробную пластину можно шлифовать по обе стороны от дорожки золотого изделия. Если цвет контура золотого изделия не совпадает с контуром пробной пластины, выберите другую пробную пластину для шлифовки и наблюдайте за цветом, пока оба контура не совпадут.

(3) Идентификация

Когда золото царапают о сенсорный камень, на нем остается цветной след. За долгий период практики люди обобщили набор приемов для определения подлинности и качества золота с помощью сенсорного камня, известных как "смотреть на ровный цвет, смотреть на свет под углом, внимательно слушать звук". Чистое золото, содержащее серебро, мягкое, а золотая дорожка кажется голубоватой, без плавающего цвета, в основном ориентируясь на "взгляд на ровный цвет" и во вторую очередь на "взгляд на плавающий цвет под углом". Для смешанного золота, содержащего серебро и медь, во время шлифовки наблюдается звук и плавающий свет, что в основном указывает на "взгляд на плавающий цвет под углом", а во вторую очередь - на "взгляд на ровный цвет". Использование кислоты для разъедания золотой дорожки может усилить цветовые различия и подчеркнуть отличительные особенности. Используемая кислота должна преимущественно реагировать с неблагородными металлами и серебром в драгоценных металлах. В зависимости от качества сплава, в качестве кислоты может использоваться азотная кислота, смесь азотной кислоты и соли, смесь азотной и соляной кислот и т. д.

Метод проверки качества золотых украшений определяется визуальным наблюдением и сравнением, требует богатого практического опыта и подвержен влиянию многих человеческих факторов, что приводит к ограниченной точности. Кроме того, по мере увеличения количества видов золотых украшений и усложнения их состава, а также при ограниченном количестве карт золотого брата становится трудно отличить позолоченные изделия от изделий с золотым покрытием. С постоянным развитием технологий неразрушающего контроля золота метод сенсорного камня постепенно вытесняется другими, более удобными, простыми и точными методами.

3. Метод взвешивания

Золото обладает высокой плотностью: чистое золото имеет плотность 19,32 г/см3 плотность. При ручном взвешивании оно кажется тяжелым и ощутимо увесистым. Поскольку плотность золота намного больше, чем у таких металлов, как свинец, серебро, медь, олово, железо и цинк, будь то латунь (с плотностью 8,9 г/см3), сплавы на основе меди, или имитирующие золото материалы, такие как редкое золото, субзолото, имитация золота и т.д., или позолоченные изделия, позолоченные изделия, такие как золото и украшения с золотым наполнением, не имеют ощущения тяжести чистого золота при взвешивании вручную. Метод взвешивания наиболее эффективен для определения золота 24 карата. Тем не менее, он может быть более эффективным для идентификации позолоченных или позолоченных изделий, изготовленных из вольфрамового сплава, который имеет плотность, похожую на золото, потому что трудно почувствовать разницу между ними вручную.

Плотность платины составляет 21,45 г/см3, а масса того же объема платины более чем в два раза превышает массу серебра (плотность 10,49 г/см3). Кроме того, она плотнее золота, что делает ее тяжелой при ручном взвешивании. Поэтому при использовании метода взвешивания для различения платиновых, золотых и серебряных украшений существует поговорка: "Тяжелое - платина или золото, легкое - серебро или латунь".

Поскольку между серебром, а также алюминием и нержавеющей сталью существует значительная разница в плотности, для их различения также можно использовать метод взвешивания, говоря при этом: "Алюминий - легкий, серебро - тяжелое, медь и стальные изделия не являются ни легкими, ни тяжелыми".

4. Метод пластичности

Легкость сгибания украшений также может косвенно указывать на чистоту золотых украшений и тип материала драгоценного металла. Чистое золото обладает отличной гибкостью, что является комплексным проявлением высокой прочности и низкой твердости золота. Далее следует серебро, платина тверже серебра, а медь обладает самой высокой твердостью. Сплавы золота с серебром немного тверже, а сплавы золота с медью - еще тверже; чем меньше содержание золота в сплаве, тем выше его твердость. Например, украшения из чистого золота очень мягкие на ощупь, если их аккуратно согнуть в отверстии или застежке, в то время как у имитаций золота такого ощущения нет. Поэтому чистое золото легко гнется и ломается, в то время как украшения из золота более низкой пробы гнутся с трудом и склонны к поломкам.

При использовании этого метода для проверки золотых и серебряных украшений следует обратить особое внимание на то, как ширина и толщина украшения влияют на его гибкость. Как правило, более широкие и толстые украшения при сгибании кажутся более твердыми, а более узкие и тонкие - наоборот, более мягкими.

5. Метод испытания на твердость

Твердость ювелирных изделий из драгоценных металлов тесно связана с содержанием золота: чем выше чистота, тем ниже твердость. Чистое золото имеет очень низкую твердость; распространенный способ - раскусить его зубами. Поскольку твердость зубов выше, чем у золота, на золоте могут остаться следы от укусов, что свидетельствует о высокой чистоте золота. В отличие от этого, материалы, имитирующие золото, имеют более высокую твердость, поэтому на них трудно оставить следы укусов. При тестировании обычно используют твердую медную иглу, чтобы аккуратно поцарапать заднюю часть или незаметный участок украшения; чем глубже царапина, тем выше содержание золота, и наоборот, если царапина неочевидна или неглубока. Важно отметить, что в коммерческом тестировании использование этого метода для проверки чистоты ювелирных изделий из драгоценных металлов считается разрушительным тестированием и должно проводиться с согласия или разрешения клиента.

Чистое серебро также имеет низкую твердость и может быть поцарапано ногтем. Если украшение мягкое и не прочное, оно может содержать олово или свинец; если оно твердое и не прочное, оно может быть изготовлено из меди (никелевое серебро), железа или других сплавов.

6. Метод испытания на огнестойкость

Как говорится, "Настоящее золото не боится огня", а "Сильный огонь выявляет настоящее золото". Золото имеет высокую температуру плавления (1063℃) и может оставаться неплавящимся, неокисленным и неизменным по цвету при высоких температурах (ниже точки плавления). Даже если температура превышает точку плавления и золото начинает плавиться, оно все равно сохраняет свой цвет. Напротив, низкокаратное золото и материалы, имитирующие золото, меняют цвет, даже чернеют, если их раскалить докрасна и охладить.

Температура плавления платины (1773℃) выше, чем у золота. После прокаливания и охлаждения ее цвет остается неизменным, в то время как серебро после прокаливания и охлаждения становится молочно-белым, красноватым или черновато-красным в зависимости от содержания серебра.

7. Метод прослушивания звуков и тонов

Из-за низкой твердости золота, серебра и платины, когда украшения из чистого золота или высококаратного золота подбрасываются в воздух, их звук при приземлении тусклый, без шума и отскока. При падении на твердый цементный пол ювелирные изделия из высококаратного золота или платины издают тусклый звук с малой упругостью; изделия из более низкого карата, меди или нержавеющей стали издают резкий и громкий звук с большим отскоком. Традиционное чистое золото имеет звук, но без тона и с небольшим отскоком, в то время как смешанное золото имеет звук, тон и отскок, с большим отскоком и более резкими, длинными тонами, указывающими на низкую чистоту. Однако с развитием технологии производства золотых украшений на современном рынке появилось множество изделий из высокопрочного закаленного чистого золота, соответствующих стандартам золота 999 пробы и обладающих хорошей эластичностью.

Плотность платины выше, чем у золота, а звуковые характеристики платины при подбрасывании в воздух и падении на землю схожи с золотом, что позволяет различать имитацию платины, платину и украшения с платиновым покрытием.

Аналогичным образом, ювелирные изделия из стерлингового серебра и серебра высокой чистоты имеют высокую плотность и мягкую текстуру, что приводит к низкой высоте отскока при падении на поверхность. Напротив, поддельное серебро или серебряные украшения низкой чистоты имеют относительно большую высоту отскока из-за своей низкой плотности и твердости.

8. Метод маркировки

Золотые украшения должны иметь клеймо, соответствующее международным стандартам и указывающее на их чистоту. В нашей стране 24-каратное золото маркируется словами "чистое", "чистое золото", "красное золото" или "24К", а 18-каратное - "18К" или "750", а также другими маркировками.

В нашей стране чистота серебра обозначается тысячной долей, процентом или дробью с последующим символом "s" (серебро), например, "800s", "80s" и "80% S" - все обозначают чистоту серебра 80%; за рубежом она обычно обозначается тысячной долей с последующим символом "S" или "Silver", например, "800 S" и "800 Silver" - оба обозначают чистоту серебра 80%. Существует также пломба из посеребренного материала, обычно обозначаемая на международном уровне "SF" (начальные буквы серебряной пломбы).

На международном уровне чистота и качество платины обозначаются тысячной цифрой, за которой следует "Pt", "Plat" или "Platinum", например, 950Pt означает чистоту платины 95%; в Соединенных Штатах она маркируется только "Pt" или "Plat", что гарантирует чистоту платины выше 95%.

Раздел III Гидростатический метод (метод плотности)

1. Принцип обнаружения

Плотность чистого золота составляет 19,32 г/см3. Если плотность определенного украшения из драгоценного металла при измерении окажется меньше этого значения, можно утверждать, что в него примешаны другие металлы. Величина плотности тесно связана с чистотой золота. Чистоту золота можно определить по плотности, что является основным принципом использования метода плотности для проверки чистоты украшений из драгоценных металлов.

Объем украшения равен сумме объема чистого золота в украшении и объема примесных металлов, который составляет:

V = Vчистый + Vпримеси (6-1)

В формуле:

V- объем аксессуара (мл);

Vчистый-Объем чистого золота в ювелирном изделии составляет (мл)

Vпримеси -Объем примесей в ювелирном изделии составляет (мл)

Используя аналитические весы с точностью взвешивания 1/10000, определите массу золотого украшения m; затем, используя тонкую нить для закрепления украшения, точно измерьте его массу в воде как m' (при необходимости вычтите массу нити). Согласно принципу Архимеда, сила плавучести, действующая на объект в воде, равна массе вытесненной им воды, то есть:

m - m' = V x ρ вода (6-2)

Обычная плотность воды составляет 1 г/см3 В результате получается: m - m' = V, Подставляя уравнение (6-1), получаем:

m - m' = Vчистый + V примеси

Из соотношения между объемом и массой объекта V = m/ρ следует, что:

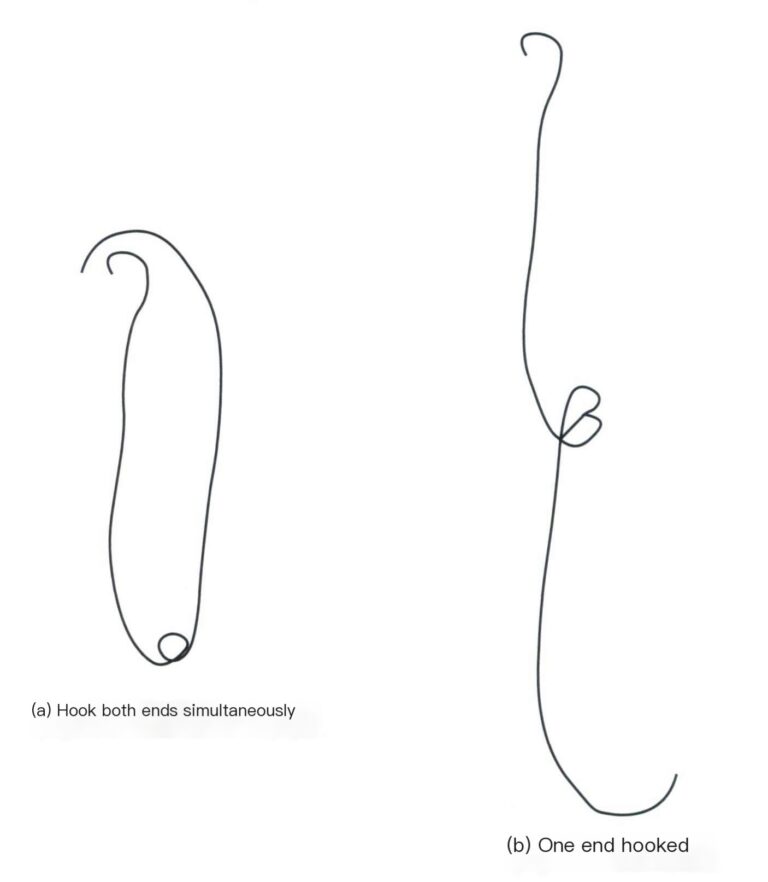

Упростив приведенное выше уравнение и подставив плотность чистого золота ρ pure =19,32 г/см3 для преобразования в массовую долю, получаем:

В формуле:

m - качество ювелирных изделий (g);

m' - качество ювелирного изделия в воде (g);

m чистый - качество чистого золота в ювелирных изделиях (g);

ρ примеси - плотность примесей в ювелирном изделии (г/см3)

2. Метод определения величины ρ примесей

Приведенная выше формула используется для определения содержания золота в золотых украшениях, а фактическое взвешивание аналитических весов позволяет его получить. Остается определить величину примесей. Согласно опыту определения в золотых украшениях основных примесей для Ag и Cu, плотность примесей определяется относительным содержанием примесей в Ag и Cu. Среди них плотность Ag составляет 10,49 г/см3, а плотность Cu составляет 8,90 г/см3поэтому значение примесей находится в диапазоне 8,90 ~ 10,49/см3. Значения примесей следующие:

Для сплавов серии золото-серебро (чистое золото): ρ примеси = ρ серебро = 10,49 г/см3

Для сплавов серии золото - медь (смешанное золото): ρ примеси = ρ медь = 8,90 г/см3

Для сплавов серии золото - серебро - медь (смешанное золото): ρ примеси =1/(x/ρ серебро + y/ρ медь), x+y = 1

Если x = y =0,5, то ρ примеси =9,63 г/см3

Если x:y = 1 : 2 , то x = 0,3333, y = 0,6666, ρ примеси = 9,375

Если x:y = 2 : 1, то x = 0,6666, y = 0,3333, ρ примеси = 9.901

Из приведенного выше анализа следует, что плотность золотого сплава и плотность различных типов и пропорций примесных металлов являются основными факторами для точного расчета качества золотых украшений. Только если заранее известны типы и пропорции примесных металлов в опробуемой пробе, можно рассчитать качество пробы методом плотности, что также является необходимым условием для проведения плотностного опробования.

Следует отметить, что гидростатический метод может более точно определить содержание золота в ювелирных изделиях из чистого золота. В качестве альтернативы, когда соотношение элементов в компонентах сплава известно, содержание золота в ювелирном изделии может быть рассчитано на основе обнаруженного значения плотности ювелирного изделия. Однако, когда соотношение компонентов сплава неизвестно, обычно невозможно рассчитать содержание золота в ювелирном изделии на основе обнаруженного значения плотности. Поэтому, когда соотношение компонентов сплава неизвестно, не существует однозначного соответствия между содержанием золота в ювелирном изделии и значением плотности.

3. Характеристики обнаружения методом плотности

Метод плотности определяет плотность ювелирных изделий по принципу Архимеда, рассчитывая содержание качества на основе плотности сплавов золото-серебро-медь в зависимости от содержания золота. Этот метод обладает такими преимуществами, как удобство, скорость, неразрушающий отбор проб, минимальное количество оборудования и простота в эксплуатации. Он позволяет эффективно определять подлинность золотых украшений, например, определять, являются ли они золотыми или позолоченными, а также измерять содержание золота в украшениях из чистого золота. Точность проверки относительно высока для бесшовных штампованных украшений, таких как кольца и плетеные цепи. Однако он не может проверять полые украшения. Он не может различать примеси высокой плотности, такие как вольфрам, плотность которого составляет 19,35 г/см3очень близок к чистому золоту, что затрудняет его измерение этим методом. Погрешность при проверке качества золотых украшений K значительна, особенно если внутри украшения есть отверстия от песка и сварки, зазоры на поверхности, куда не может проникнуть рабочая жидкость, или примеси, отличные от золота и серебра, что может привести к ошибкам в результатах определения.

4. Методы обнаружения

4.1 Метод двойного баланса

4.1.1 Приборы для тестирования

Весы с чувствительностью 0,1 мг, жидкость для погружения, маленький столик и тонкая медная проволока (вместо нее можно использовать волосы).

(1) Баланс. Вы можете выбрать механические или электронные весы с чувствительностью 0,1 мг.

(2) Погружная жидкость. Вы можете выбрать безводный этанол, четыреххлористый углерод, ксилол, воду или этанол, смешанный с водой, в стеклянном стакане объемом 50 мл.

(3) Маленький столик. Небольшой столик из металлической пластины, в соответствии с моделью весов, может быть размещен над взвешиваемой кастрюлей, не влияя на движение кастрюли вверх-вниз.

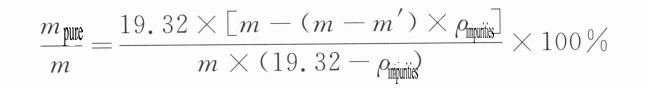

(4) Тонкая медная проволока. Отрежьте несколько кусков тонкой медной проволоки одинаковой длины (Φ=0,2 мм), взвесьте их на весах и выберите два отрезка из каждой группы с одинаковой общей массой, разделив их на две группы. Сверните один конец двух маленьких сегментов одной группы в маленькие крючки и скрутите другие концы вместе, чтобы оба маленьких крючка могли одновременно висеть на весовой панели [Рисунок 6-2(a)], один конец можно зацепить за держатель образца, а другой конец погрузить в раствор [Рисунок 6-2(b)]; другую группу можно поместить прямо на весовую панель. Если используются волосы, все детали и этапы обработки тонкой медной проволоки можно опустить, а сделать небольшую петлю из волос, привязав ее к золотому украшению и повесив на средний крючок держателя образца.

4.1.2 Этапы работы

(1) Проверьте баланс нулевых точек. Снимите тонкую медную проволоку, определите нулевую точку баланса, отрегулируйте винт так, чтобы чувствительность не превышала 0,0001g, затем подвесьте тонкую медную проволоку с обеих сторон и отрегулируйте нулевую точку баланса так, чтобы указатель выровнялся с положением "0"; при использовании волос этот шаг регулировки нулевой точки баланса после подвешивания медной проволоки можно пропустить.

(2) Определите кривую температурной коррекции. Плотность раствора для погружения изменяется при разных температурах. В таблице 6-1 приведены плотности этанола, ксилола и четыреххлористого углерода при различных температурах. На практике чистота органического раствора, внесение примесей впоследствии, а также разница температур между термометром и температурой стакана с раствором для погружения могут привести к тому, что результаты измерений будут отличаться от данных в таблице 6-1, а некоторые даже значительно.

Таблица 6-1 Плотность погружных растворов этанола, ксилола и четыреххлористого углерода при различных температурах

| Настойка | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Этанол | Этанол | Ксилол | Ксилол | Тетрахлорид углерода | Тетрахлорид углерода |

| Плотность /(г/см3) | Температура /℃ | Плотность / (г/см3) | Температура /℃ | Плотность /(г/см3) | Температура /℃ |

| 0.837 | 7 | 0.839 | 6 | 1.630 | 3 |

| 0.830 | 16 | 0.829 | 16 | 1.610 | 13 |

| 0.829 | 18 | 0.824 | 22 | 1.599 | 18 |

| 0.827 | 19 | 0.819 | 27 | 1.589 | 23 |

| 0.821 | 21 | 0.814 | 32 | 1.579 | 28 |

| 0.817 | 26 | 0.809 | 37 | 1.569 | 33 |

| 0.810 | 32 | 0.804 | 42 | 1.559 | 38 |

(3) Тщательно очистите ювелирное изделие из драгоценного металла и протрите его безводным этанолом или ацетоном до высыхания.

(4) Подвесьте золотое украшение на средний крючок весов с помощью тонкой медной проволоки или волоса и взвесьте массу украшения из драгоценного металла m.

(5) Погрузите ювелирные изделия из драгоценных металлов в стакан с жидкостью для погружения и взвесьте массу золотых украшений в жидкости для погружения m.

(6) Рассчитайте плотность драгоценного металла ρ золото =m/(m-m') x относительно плотности погружаемой жидкости.

(7) Переведите в тонкость драгоценного металла (золото или серебро) на основе плотности и предполагаемых металлов конечного члена.

4.1.3 Примечания

(1) Украшения из драгоценных металлов должны быть чистыми и сухими; в противном случае погрешность будет значительной.

(2) Рабочая кривая должна калиброваться регулярно; это не может быть одноразовым исправлением.

(3) Когда ювелирные изделия из драгоценных металлов погружены в раствор, не взвешивайте их сразу, а встряхните их некоторое время и визуально проверьте, нет ли пузырьков. Если есть видимые мелкие пузырьки, их необходимо удалить.

(4) Этанол, ксилол и четыреххлористый углерод - все они летучие; измерения должны быть быстрыми и стабильными, и будьте осторожны, чтобы не пролить их на весы. После измерения накройте его специальной крышкой или перелейте в специальную бутылку; не переливайте обратно в исходный контейнер.

(5) Если плотность превышает плотность золота, необходимо провести калибровку.

(6) Название, качество, форма, структура поверхности и цвет ювелирных изделий из драгоценных металлов должны быть записаны, особенно цвет и поверхность. Структура очень важна, так как она может предотвратить расхождения в качестве вольфрамосодержащих украшений. Сохранение исходных данных позволяет анализировать ошибки обнаружения, что полезно для управления качеством.

4.2 Метод одночашечных электронных весов

4.2.1 Инструмент

Электронные одночашечные весы с чувствительностью 0,0001 г, иммерсионная жидкость и штатив для подвеса.

(1) Электронный баланс. Одинарная кастрюля, чувствительность 0,0001 г или более чувствительная, цифровой дисплей.

(2) Погружная жидкость. Аналогично методу двойной кастрюли, так как нет подвеса для баланса, для удержания можно использовать стакан немного большего размера.

(3) Подвесная рама. Его можно сделать больше, закрепить за пределами взвешивающего устройства, не влияя на движение взвешивающего устройства вверх и вниз, с высотой, которая в 1,5 ~ 2 раза больше высоты стакана с погружной жидкостью; также можно взвешивать в воздухе, поместив образец на взвешивающее устройство, держа его рукой в погружной жидкости, или сделать крюк на крышке весов, чтобы подвешивать образец на крышку весов.

4.2.2 Этапы работы

(1) Проверьте нулевую точку весов; для проверки обратитесь к руководству пользователя электронных весов.

(2) Определите кривую температурной коррекции, используя метод двойной сковороды.

(3) Вымойте и высушите ювелирные изделия из драгоценных металлов, используя метод двойной сковороды.

(4) Поместите стакан с погружной жидкостью на поддон для взвешивания, установите подвесную раму, залейте погружную жидкость и установите весы на ноль.

(5) Поместите ювелирное изделие из драгоценного металла на весы, считайте массу ювелирного изделия из драгоценного металла m и запишите ее.

(6) Подвесьте ювелирное изделие из драгоценного металла на подвесную рамку с волосами, погрузите его в жидкость для погружения, непосредственно считайте разность масс ювелирного изделия из драгоценного металла в воздухе и жидкости для погружения (m-m') и запишите ее.

(7) Рассчитайте плотность ювелирных изделий из драгоценных металлов, используя метод двойной кастрюли.

(8) Пересчитывать тонкость ювелирных изделий из драгоценных металлов методом двойной кастрюли.

4.2.3 Примечания

(1) Метод одной кастрюли не имеет настольной подставки, и изменчивость погружной жидкости значительно влияет на точность. Поэтому время между обнулением и измерением массы должно быть коротким, а измерения должны быть быстрыми и стабильными, особенно летом, когда интервал между двумя измерениями должен быть минимальным.

(2) Поддон для образцов должен быть расположен по центру, а стакан с погружной жидкостью должен быть помещен в центр; в противном случае это повлияет на результаты измерений.

(3) Необходимо проверить чувствительность электронных весов, а также сверить систему цифрового дисплея с известными стандартами.

(4) Будьте осторожны при наливании жидкости и не проливайте ее на поверхность электронных весов.

Раздел IV Метод рентгенофлуоресцентного анализа (XRF-метод)

Рентгенофлуоресцентная спектроскопия (РФС) - эффективный аналитический метод, широко используемый в металлургии, горном деле, нефтедобыче, охране окружающей среды, медицине, геологии, археологии, уголовном розыске, зерновом и нефтяном производстве, финансовой сфере и других отраслях. Метод рентгенофлуоресцентной спектроскопии драгоценных металлов является одним из методов тестирования, рекомендованных международными финансовыми организациями.

1. Основные принципы рентгенофлуоресцентного анализа

Электронный зонд определяет длину волны (или энергию) и интенсивность характерных рентгеновских спектральных линий, испускаемых после возбуждения образца. Рентгенофлуоресцентный анализ похож на этот, но в отличие от электронного зонда, падающий свет - это рентгеновские лучи. Облученный образец поглощает первичные рентгеновские лучи и возбуждается, испуская вторичные рентгеновские лучи. Различные вторичные рентгеновские лучи называются рентгеновской флуоресценцией, и, измеряя длину волны (или энергию) и интенсивность этих характерных спектральных линий, можно определить содержание элементов.

2. Структура рентгенофлуоресцентного спектрометра

В 1948 году Фридман (H. Friedman) и Биркс (L. S. Birks) создали первый в мире коммерческий рентгенофлуоресцентный спектрометр. На протяжении десятилетий технология рентгенофлуоресцентных спектрометров стремительно развивалась, постоянно появлялись новые модели, отличающиеся скоростью, гибкостью и точностью. Рентгенофлуоресцентные спектрометры делятся на две основные категории: спектрометры рентгеновской флуоресценции с дисперсией по длине волны и спектрометры рентгеновской флуоресценции с дисперсией по энергии. Первые можно дополнительно разделить на последовательные и одновременные.

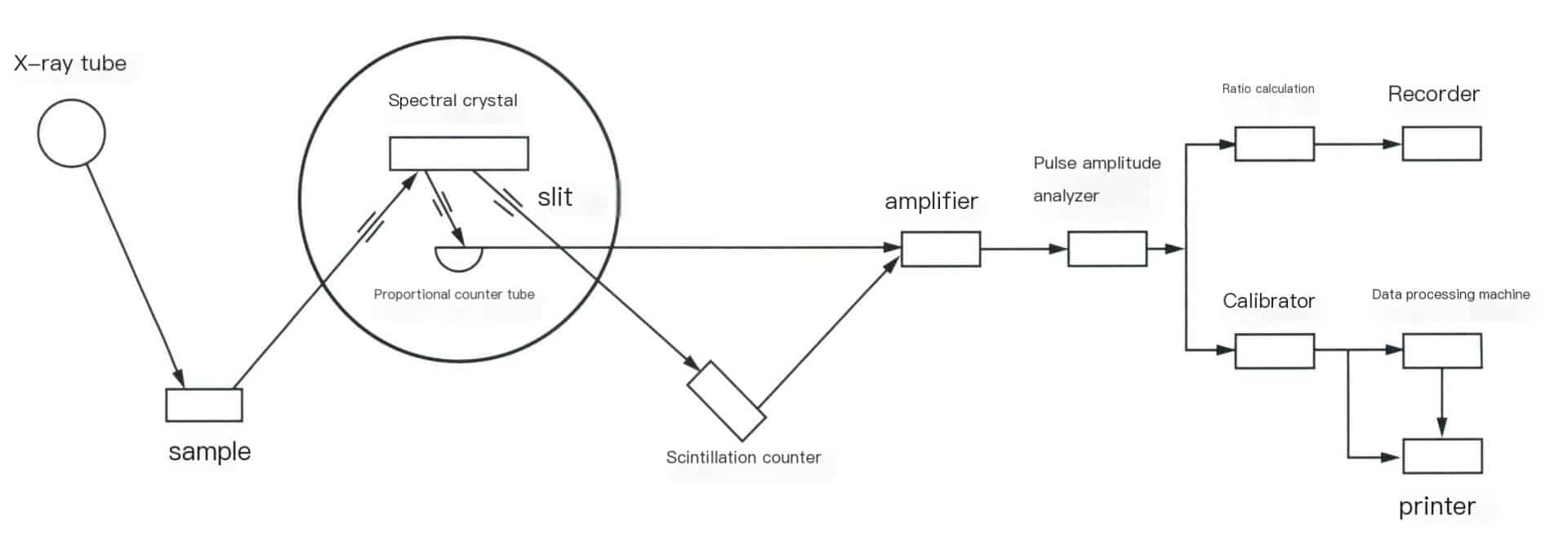

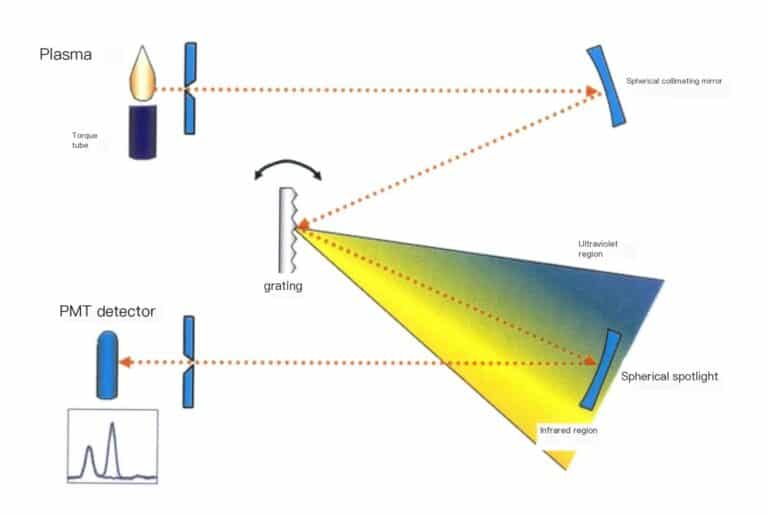

2.1 Последовательный спектрометр рентгеновской флуоресценции с дисперсией по длине волны

Последовательный рентгенофлуоресцентный спектрометр с дисперсией по длине волны состоит в основном из рентгеновской трубки, спектроскопической системы, системы обнаружения и системы записи. Структура прибора показана на рисунке 6-3.

(1) Рентгеновская трубка.

Рентгеновская трубка - это устройство, генерирующее рентгеновские лучи, по сути, высоковольтный вакуумный диод, включающий катод, испускающий электроны, и анод (мишень), принимающий электроны. Электроны бомбардируют поверхность анода-мишени, создавая рентгеновские лучи, которые выходят из окна рентгеновской трубки и облучают образец. Для уменьшения поглощения рентгеновских лучей различных длин волн окном выбираются материалы с легкими элементами, поэтому в широко используемых рентгеновских трубках часто применяются бериллиевые окна.

(2) Спектроскопическая система.

Он состоит из нескольких частей, включая камеру для образцов, щели и спектроскопические кристаллы. Камера для образцов - это место, где хранятся образцы, включая такие компоненты, как лотки для образцов, коробки, держатели образцов и механизмы вращения образцов. Образцы могут быть твердыми (блоки, пластины, стержни, порошки и т. д.) или жидкими. Щель, также известная как коллиматор или призменная решетка, служит для перехвата расходящихся рентгеновских лучей, генерируемых образцом, и преобразования их в параллельные пучки, которые проецируются на спектроскопический кристалл или окно детектора. Роль спектроскопического кристалла заключается в разделении или дисперсии спектральных линий с различными длинами волн. Основной принцип дисперсии заключается в использовании явления дифракции кристалла для разделения характерных спектральных линий различных длин волн, что позволяет выбрать характерные рентгеновские лучи измеряемых элементов для определения.

(3) Система обнаружения.

Он принимает рентгеновские лучи и преобразует их в измеряемые или наблюдаемые сигналы. Сигналы, такие как видимый свет, электрические импульсные сигналы и т. д., измеряются с помощью электронных схем. Обычные детекторы в современных рентгенофлуоресцентных спектрометрах включают сцинтилляционные счетчики, пропорциональные счетчики и полупроводниковые детекторы.

Сцинтилляционный счетчик: Это широко используемый счетчик с высокой эффективностью обнаружения коротковолнового рентгеновского излучения, а его эффективность обнаружения тяжелых элементов может быть близка к таковой для рентгеновского излучения с длиной волны менее 3 А. Он состоит из сцинтиллятора, фотоэлектронного умножителя, высоковольтного источника питания и других компонентов рентгеновского анализа с энергетическим разрешением для тяжелых элементов на 25%-30% и легких элементов на 50%-60%.

Пропорциональный счетчик: Делятся на закрытые пропорциональные счетчики и пропорциональные счетчики расхода газа.

Пропорциональные счетчики используются для обнаружения рентгеновских лучей с длиной волны более 3 А. В современных рентгеновских спектрометрах обычно используются пропорциональные счетчики, работающие в газовом потоке. Чтобы уменьшить поглощение длинноволнового рентгеновского излучения, полиэфирная пленка с алюминиевым покрытием, используемая в качестве материала окна детектора, очень тонкая (обычно 6 мм, но есть и более тонкие). Тонкое окно не может предотвратить утечку газа, поэтому для удаления воздуха с помощью газового потока вводится свежий газ. Газ P10 (90% аргон, 10% метан) является наиболее широко используемым смешанным газом. Энергетическое разрешение пропорциональных счетчиков лучше, чем у сцинтилляционных.

Закрытые пропорциональные счетчики постоянно герметизируют ионизированные газы, такие как инертные газы, кислород, азот и т.д., для предотвращения утечки газа и оснащены относительно толстыми бериллиевыми или слюдяными окнами, толщина слюдяного окна обычно составляет 12-15 мм. Остальные условия такие же, как и у пропорциональных счетчиков расхода газа.

Полупроводниковые детекторы: В основном используются в энергодисперсионных спектрометрах, их преимущества - высокая эффективность детектирования и энергетическое разрешение, позволяющее определять энергию по большинству характерных спектров легких и тяжелых элементов.

(4) Система записи.

Состоит из усилителя, анализатора амплитуды импульсов и секции считывания. Усилитель: включает в себя предусилитель и линейный усилитель (основной усилитель). Амплитуда импульсов на выходе сцинтилляционных и пропорциональных счетчиков обычно составляет от десятков до сотен милливольт; слабые электрические сигналы не могут быть подсчитаны напрямую и должны быть усилены. Предварительный усилитель сначала усиливает, обычно в десять - несколько десятков раз, а основной усилитель еще больше усиливает импульсы входного сигнала, в результате чего получаются амплитуды импульсов, удовлетворяющие требованиям последующей схемы дискриминации, с коэффициентами усиления, достигающими 500-1000 раз. Анализатор амплитуды импульсов: его функция заключается в выборе определенного диапазона амплитуд импульсов, что позволяет отличать импульсы анализируемой линии от помех и фона, подавляя помехи и снижая затраты для повышения чувствительности и точности анализа. Секция считывания включает в себя калибратор, измеритель коэффициента, принтер и другие компоненты.

2.2 Одновременный автоматизированный рентгенофлуоресцентный спектрометр (также известный как многоканальный рентгенофлуоресцентный спектрометр)

Он состоит из серии одноканальных приборов, каждый из которых имеет свой кристалл, коллиматор, детектор, усилитель, анализатор высоты импульса и счетный калибратор, расположенные радиально вокруг общей рентгеновской трубки и образца. Большинство каналов являются фиксированными, то есть они анализируют спектральные линии определенных элементов под углом 20, оснащенные лучшими компонентами, подходящими для спектральной линии данного элемента. Такой тип канала называется фиксированным. В настоящее время можно встретить модели приборов с 22 каналами, 28 каналами, 30 каналами и т.д. Другой тип канала - сканирующий; многоканальный спектрометр имеет 1-3 сканирующих канала, которые оснащены моторными механизмами для качественного анализа с 2ϴ сканированием.

Многоканальные приборы могут одновременно определять различные элементы в образце, что делает их пригодными для анализа большого количества однотипных образцов. Однако приборы такого типа имеют большую конструкцию, стоят дорого, и их применение может быть более широким.

2.3 Энергодисперсионный рентгенофлуоресцентный спектрометр

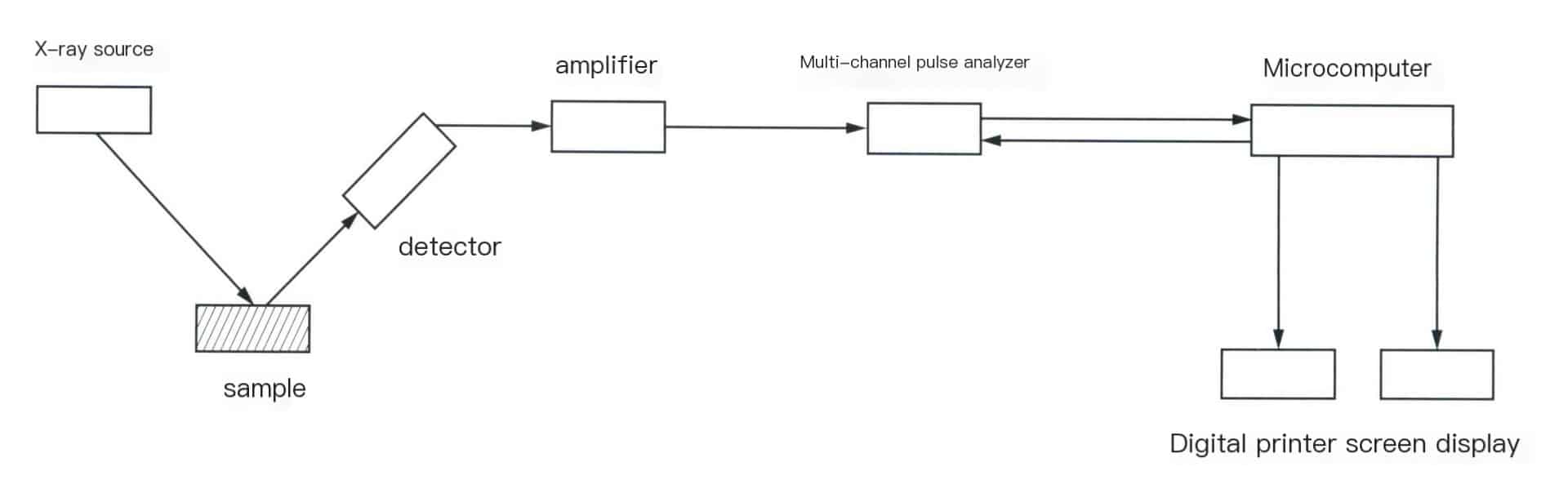

Сравнение между спектрометром рентгеновской флуоресценции с дисперсией по длине волны и энергодисперсионным рентгеновским флуоресцентным спектрометром заключается только в разнице в разделении (диспергировании) характерных рентгеновских лучей, испускаемых образцом. В первом случае для спектроскопии используются кристаллы, а во втором - полупроводниковый детектор с высоким энергетическим разрешением и многоканальный анализатор амплитуды импульсов для энергодисперсионного анализа. Структура современного энергодисперсионного рентгеновского спектрометра показана на рисунке 6-4.

В энергодисперсионных рентгенофлуоресцентных спектрометрах источником рентгеновского излучения может быть рентгеновская трубка или радиоактивный изотоп в качестве источника возбуждения. Характерные рентгеновские лучи, испускаемые образцом, направляются на полупроводниковый детектор (обычно используется Si(Li) детектор) для детектирования, в результате чего формируется серия импульсов тока, пропорциональных амплитуде и энергии фотонов. После усиления выходного сигнала детектора он направляется в многоканальный анализатор высоты импульсов для анализа импульсов. Полученные различные распределения высоты импульсов отображаются или записываются в виде энергетических спектров, где отображаемое изображение представляет собой спектр зависимости интенсивности от высоты импульса или интенсивности от энергии фотонов. Концентрация (содержание) элементов определяется по высоте пиков энергетического спектра.

Поскольку в большинстве случаев в качестве источника возбуждения используются радиоактивные изотопы, этот тип рентгеновского излучения также известен как "мягкое" рентгеновское излучение. Энергодисперсионный рентгенофлуоресцентный спектрометр, работающий на "мягком" рентгеновском излучении, отличается небольшим весом, поскольку в нем отсутствует большое количество компонентов и систем, связанных с источником рентгеновского излучения.

3. Характеристики рентгенофлуоресцентного спектроскопического анализа

3.1 Преимущества

(1) Можно анализировать широкий спектр элементов; почти все первые 92 элемента в периодической таблице могут быть проанализированы.

(2) Диапазон содержания элементов, которые можно анализировать, довольно широк - от нескольких сотен тысячных до 100%, а точность сопоставима с другими методами определения.

(3) Этот метод является неразрушающим аналитическим методом, то есть образец не повреждается в процессе анализа, не вызывает изменения химического состояния и не приводит к дисперсии образца. Один и тот же образец может быть измерен многократно, что позволяет удовлетворить потребности в обнаружении ювелирных изделий из драгоценных металлов. Он особенно подходит для оценки качества и проверки подлинности изделий из драгоценных металлов.

(4) Высокая скорость анализа. Время, необходимое для измерения, зависит от точности измерения, но обычно оно очень короткое, и все элементы, которые необходимо измерить в образце, могут быть завершены за 2-5 минут.

(5) Он не зависит от морфологии анализируемого образца и состояния химической связи; можно анализировать твердые образцы, жидкости, прессованные блоки, порошки, пленки или образцы любого размера.

(6) Стоимость анализа низкая, а профессиональная подготовка и технические навыки, требуемые от операторов, невелики.

3.2 Ограничения

(1) Неметаллические элементы и элементы, находящиеся между металлами и неметаллами, трудно точно определить. При тестировании с помощью методов основных параметров ошибки будут возникать, если образец для тестирования содержит легкие элементы, такие как C, H или O.

(2) Для построения стандартных кривых необходимы репрезентативные образцы, а точность результатов анализа основана на химическом анализе стандартных образцов, на который легко влияют помехи от других элементов и перекрывающиеся пики. Модель стандартной кривой необходимо периодически обновлять; при изменениях в приборе или стандартных образцах модель стандартной кривой также должна меняться.

(3) Существует потенциальная угроза загрязнения от источников радиоактивных изотопов.

(4) Метод XRF имеет большую погрешность обнаружения золотых украшений с различными матрицами, не учитывает свойства и однородность образцов, и особенно не может точно определить золотые украшения с поверхностной обработкой и позолоченные изделия. Ограничение метода плотности заключается в том, что если тип сплава определен неверно, это может привести к значительным ошибкам или даже неправильным выводам. Однако если относительные пропорции типа сплава и примесных элементов известны заранее, точность измерения превосходит точность других методов. Поэтому в конкретных случаях применения сочетание метода плотности и рентгенофлуоресцентной спектроскопии является очень эффективным подходом, когда эти два метода дополняют друг друга при проверке: использование рентгенофлуоресцентной спектроскопии для определения типа сплава, грубого измерения относительных пропорций различных примесных элементов, а затем использование метода плотности для определения их содержания широко применяется на станциях проверки качества ювелирных изделий, при условии, что драгоценный металл является однородным сплавом, а не позолотой или золотым наполнением.

4. Методы качественного и количественного анализа рентгенофлуоресцентного спектрометра

4.1 Подготовьте образец

Перед анализом проверьте сорт, маркировку, внешний вид образца и т.д.; образцы с загрязненной поверхностью следует протереть, чтобы убедиться, что измерительная поверхность не загрязнена.

Помимо испытательных институтов, ювелирные компании широко используют рентгенофлуоресцентные спектрометры для контроля качества материалов и изделий в процессе производства. Анализируемые образцы могут быть твердыми или водными растворами, и состояние образца влияет на погрешность измерений. Твердые образцы должны иметь чистую поверхность, свободную от загрязнений. Для твердых проб драгоценных металлов следует обратить внимание на погрешности, вызванные сегрегацией компонентов. Например, из-за сегрегации ювелирные отливки, изготовленные из одного и того же золота, но расположенные в разных местах, могут иметь разное качество. Пробы с одинаковым химическим составом, но прошедшие термическую обработку, будут иметь разную скорость счета. Для неоднородных образцов драгоценных металлов их следует переплавить для достижения однородности, быстро охладить, а затем свернуть в листы или взять из излома; образцы с неровной поверхностью следует отполировать; для порошковых образцов их следует измельчить до 300-400 меш, а затем спрессовать в диски или поместить в держатели образцов для измерения. Жидкие образцы можно вылить на фильтровальную бумагу и после высушивания влаги инфракрасной лампой измерить их или поместить в держатели для образцов.

4.2 Качественный анализ для определения основных элементов и примесей в образце

Различные элементы имеют свои специфические длины волн или энергии флуоресцентных рентгеновских лучей, поэтому состав элементов может быть определен на основе длины волны или энергии флуоресцентных рентгеновских лучей. Если это спектрометр с дисперсией по длине волны, длина волны λ рентгеновских лучей может быть определена по углу 2ϴ, на который поворачивается детектор для кристалла с определенным межплоскостным расстоянием, таким образом определяя элементный состав. В энергодисперсионных спектрометрах энергия может быть идентифицирована по каналам, что позволяет определить, какие элементы и компоненты присутствуют. Однако при слишком низком содержании элементов или при наличии интерференции спектральных линий между элементами все равно требуется ручная идентификация. Сначала определите целевой материал рентгеновской трубки. Измерьте рентгеновские и сопутствующие линии сильных пиков, а затем промаркируйте оставшиеся спектральные линии по энергии. При анализе неизвестных спектральных линий необходимо учитывать такие факторы, как источник и свойства образца, чтобы вынести исчерпывающее решение.

4.3 Выбор стандартных образцов и построение калибровочных кривых

По результатам качественного анализа отберите стандартные образцы, соответствующие уровню чистоты и компонентам примесей. Как правило, применяются следующие требования:

(1) Типы элементов в стандартном образце должны быть аналогичны элементам в неизвестном образце и должны быть одинаковыми.

(2) Содержание всех компонентов в стандартном образце должно быть известно.

(3) Диапазон содержания измеренных элементов в стандартном образце должен включать все измеренные элементы в неизвестном образце.

(4) Состояние стандартного образца (например, размер частиц порошковых образцов, гладкость поверхности твердых образцов, химическое состояние измеряемых элементов и т.д.) должно соответствовать неизвестному образцу, или его можно обработать для приведения в соответствие с помощью соответствующих методов.

Испытания образцов, каждый из которых измеряется не менее трех раз. После повторных измерений вычисляют среднее значение, а затем используют стандартные значения содержания каждого элемента и соответствующие средние значения в качестве параметров для построения калибровочной кривой и получения линейного уравнения. Как правило, лаборатории должны регулярно проверять калибровочную кривую.

4.4 Определение образцов и расчет результатов количественного анализа

Образец исследуется в камере и подвергается количественному анализу методом рентгенофлуоресцентной спектрометрии, который основан на том, что интенсивность рентгеновской флуоресценции элемента Ii прямо пропорционально количеству этого элемента в образце Ci

Ii = Is x Ci

В формуле Is интенсивность рентгеновской флуоресценции элемента, когда Ci =100%.

Согласно приведенной выше формуле, количественный анализ может быть выполнен с помощью методов стандартных кривых, инкрементных методов, методов внутреннего стандарта и т.д. Однако эти методы требуют, чтобы состав стандартного образца был максимально схож с составом испытуемого образца, иначе под матричным эффектом испытуемого образца понимаются изменения в основном химическом составе и физико-химическом состоянии образца, которые влияют на интенсивность рентгеновской флуоресценции. Изменения в химическом составе могут повлиять на поглощение образцом первичного рентгеновского излучения и рентгеновской флуоресценции, а также изменить эффект усиления флуоресценции.

На основе калибровочной кривой подставьте измеренные значения в линейное уравнение калибровочной кривой, чтобы рассчитать скорректированное значение измерения образца. Для каждого образца выберите не менее трех репрезентативных тестовых значений из разных мест и рассчитайте их среднее значение путем повторных измерений.

5. Влияние на точность обнаружения рентгенофлуоресцентного метода

XRF использует взаимосвязь между интенсивностью флуоресценции элементов и их содержанием во многих стандартных веществах с аналогичными свойствами для построения математической калибровочной кривой, а затем определяет содержание путем измерения интенсивности флуоресценции элементов в неизвестных образцах. Для получения высокоточных результатов определения очень важны построение стандартной рабочей кривой и выбор методов расчета.

5.1 Стандартная рабочая кривая

Стандартные вещества (стандартные образцы) являются основой для построения стандартных рабочих кривых. Однако в настоящее время на внутреннем рынке необходимо больше коммерчески доступных стандартных веществ для ювелирных изделий из драгоценных металлов, а виды примесей в украшениях из драгоценных металлов разнообразны. Выполнить требования к стандартным веществам, соответствующим составу примесей, сложно, поскольку они опираются исключительно на коммерчески доступные национальные стандартные вещества. Это приводит к значительным отклонениям в результатах анализа из-за матричных эффектов. Например, при калибровке стандартных веществ золотой серии, если в них нет примесных элементов, таких как никель, то использование рентгенофлуоресцентного спектрометра для измерения никельсодержащего белого золота K неизбежно приведет к ошибкам.

При построении рабочей кривой для подгонки важно разумно выбрать корректирующие элементы. Будь то усиление, поглощение, перекрытие или интерференция, необходимо учитывать рассчитанные ошибки после подгонки кривой и фактические отклонения стандартных образцов при тестировании, чтобы определить, действительно ли выбранные элементы и методы эффективны.

Наиболее важным критерием при подгонке кривой является то, что точки видимого содержания на кривой должны быть похожи на точки рекомендуемых значений. Рассчитанные поправочные коэффициенты должны иметь положительные и отрицательные значения, чтобы результаты реальных испытаний были ближе к их истинным значениям, делая данные измерений достоверными и надежными.

5.2 Выбор методов расчета

В рентгенофлуоресцентной спектроскопии обычно используются три метода количественного анализа: прямой метод, метод разности и метод нормализации.

(1) Прямой метод. Он рассчитывает содержание Au путем подстановки интенсивности Au в соответствующее уравнение линейной зависимости интенсивности и содержания.

(2) Метод разности. Он позволяет получить содержание основного элемента путем прямого вычитания содержания примесных элементов из общего количества 100%.

(3) Метод нормализации. Он предполагает, что нормализованное содержание равно 100%, суммирует значения содержания каждого элемента и сравнивает его со 100%. Превышающая часть взвешивается для каждого элемента, чтобы получить окончательные значения содержания каждого элемента.

Когда содержание тестируемого элемента драгоценного металла превышает 75%, линейная зависимость между содержанием основного элемента и интенсивностью становится слабее, и результаты, полученные непосредственно на основе линейной зависимости, оказываются неточными. Переход к линейной зависимости содержания примесных элементов может дать относительно точное содержание примесных элементов. Использование метода нормализации или метода вычитания разностей может обеспечить более точное содержание основных элементов. Если содержание элементов драгоценных металлов менее 75%, использование линейной зависимости между интенсивностью и содержанием Au непосредственно для расчетов дает более точные результаты.

Копирайт @ Sobling.Jewelry - Пользовательские ювелирные изделия производителя, OEM и ODM ювелирный завод

Раздел V Метод огневой пробы (метод купелирования)

Огневой пробирный анализ, также известный как метод купелирования, определяет содержание компонентов драгоценных металлов в минералах и металлических изделиях путем плавления и обжига. Огневой пробирный анализ - это не только древний способ обогащения золота и серебра, но и важный метод анализа золота и серебра. Геологическая, горнодобывающая, золото- и сереброплавильная промышленность, как отечественная, так и международная, широко применяют его как наиболее надежный аналитический метод в производстве.

Огневой пробирный анализ признан во всем мире как наиболее точный метод. Несколько стран включили его в число национальных стандартов, и он стал международным арбитражным методом определения содержания золота. Китайский стандарт "Правила и методы определения чистоты драгоценных металлов в ювелирных изделиях" (GB 11887-2012) также определяет огневой пробирный анализ как арбитражный метод измерения содержания золота в золотых сплавах.

1. Принцип метода огневой пробы

Взвесьте определенную массу анализируемой пробы золота, добавьте соответствующее количество серебра, заверните в свинцовую фольгу и расплавьте при высокой температуре. Расплавленный свинец может захватывать золото, серебро и драгоценные металлы, полностью растворяя золото и серебро в расплавленном состоянии. Свинец в расплавленном сплаве легко окисляется на воздухе или в кислороде, образуя расплавленный оксид свинца. Поверхностное натяжение и относительная плотность оксида свинца отличаются от расплавленного свинца, в результате чего расплавленный свинец опускается на дно и образует свинцовую кнопку. В то же время пористая зола впитывает расплавленный оксид свинца благодаря своим смачивающим свойствам и капиллярному действию. Сила сцепления расплавленного свинца велика, и он не поглощается зольником. После того как расплавленный оксид свинца просачивается в зольник, расплавленный свинец обнажает новую поверхность и снова окисляется, а зольник поглощает вновь образовавшийся расплавленный оксид свинца. Этот процесс повторяется до тех пор, пока весь свинец не будет окислен в оксид свинца и поглощен зольником, что позволяет добиться хорошего разделения свинцовой кнопки и шлака. Во время этого процесса другие элементы цветных металлов также могут частично или полностью образовывать летучие оксиды или поглощаться зольником, что позволяет достичь цели удаления примесных элементов и получения более чистых частиц драгоценных металлов. После продувки золы частицы сплава обрабатывают, используя свойство, согласно которому серебро растворяется в азотной кислоте, а золото - нет, растворяя серебро в азотной кислоте и отделяя золото. Содержание золота в пробе рассчитывается после взвешивания золота, выделенного из азотной кислоты, и корректировки с помощью стандартного образца чистого золота, измеренного одновременно.

2. Достоинства и недостатки пожарной экспертизы

2.1 Преимущества

(1) Метод огневого пробирного анализа имеет широкий спектр применения и может использоваться для определения содержания золота в различных ювелирных изделиях из золота и К с содержанием золота от 333,0% до 999,5%. Этот метод признан классическим в испытательных учреждениях ювелирной промышленности.

(2) Результаты анализа надежны, с высокой точностью и аккуратностью.

(3) Размер выборки большой и репрезентативный, что позволяет значительно сократить ошибки выборки.

2.2 Недостатки

(1) Это разрушительный метод, требующий уничтожения образцов для тестирования, что приводит к высоким затратам на обнаружение.

(2) Не подходит для образцов ювелирных изделий из золота высокой чистоты (содержание золота выше 999,5%) и образцов, содержащих примеси, нерастворимые в азотной кислоте (такие как Ir, Pt, Rh и т.д.).

(3) Процесс сжигания золы требует использования вредного элемента Pb в качестве коллектора, что создает угрозу безопасности для здоровья инспекторов и окружающей среды.

(4) Процесс анализа длительный, включает в себя множество экспериментальных этапов и сложных операций, требующих от экспериментального персонала высокого уровня профессиональных навыков и опыта.

3. Оборудование и посуда, используемые в методе огневого анализа

3.1 Печь для выдувания золы

Высокотемпературная печь для выдувания золы используется для огневого анализа (муфельная печь). Муфельная печь, специально предназначенная для сдувания золы, должна иметь воздухозаборные и вытяжные отверстия для циркуляции воздуха, желательно с возможностью предварительного нагрева воздуха и обеспечения стабильного прохода, как показано на рисунке 6-5, при этом температура в печи может равномерно нагреваться от комнатной температуры до 1100℃.

3.2 Аналитический баланс

Метод огневого пробирного анализа - это метод качественного анализа, который предъявляет строгие требования к аналитическим весам, обычно требуя чувствительности прецизионных аналитических весов в пределах 0,01 мг. Баланс и гири необходимо регулярно калибровать, при этом циклы калибровки в идеале должны составлять 1 месяц или 1 квартал, в зависимости от объема работы.

3.3 Корзина для разделения золота

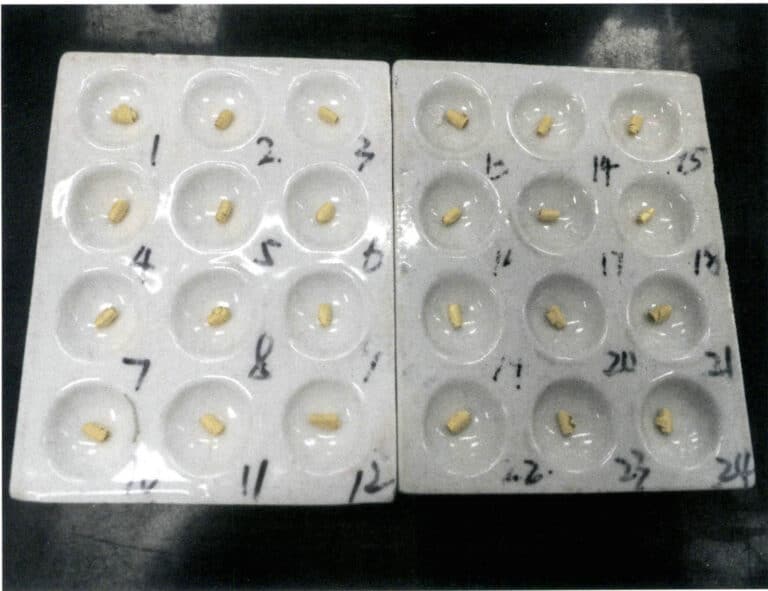

Материалы, используемые для изготовления корзин для разделения золота, зависят от страны. В Китае пробирные лаборатории часто используют пластины из платины или нержавеющей стали, как показано на рис. 6-6.

3.4 Прокатный стан

Используется для прессования сплава в тонкие листы, при этом толщина прокатываемых листов должна быть равномерной и постоянной, чтобы избежать увеличения аналитических погрешностей.

3,5 Блюдо для золы

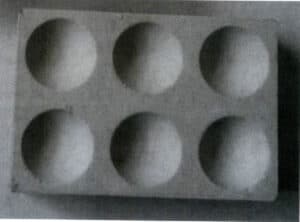

Зольник - это пористый огнеупорный сосуд, который поглощает оксид свинца во время процесса выдувания свинца. К распространенным зольникам относятся зольники для цемента, зольники для костяной золы и зольники для магнезии (рис. 6-7).

4. Этапы анализа огневой пробы

Если взять в качестве примера ювелирные изделия из золотого сплава с содержанием золота от 333,0% до 999,5%, то процесс анализа содержания золота в них в основном состоит из восьми этапов: предварительный анализ, взвешивание, пополнение серебра, плакирование свинцом, продувка золой, прокатка, отделение золота и подсчет результатов.

4.1 Предварительный анализ

К распространенным методам предварительного анализа относятся весовой метод и рентгенофлуоресцентная спектроскопия (XRF). Весовой метод имеет более высокую точность предварительного анализа, но занимает больше времени. Метод рентгенофлуоресцентной спектроскопии является быстрым и позволяет одновременно анализировать содержание примесных элементов в образце, однако он имеет большую погрешность. Для образцов общего назначения РФА можно использовать для предварительного анализа, чтобы понять основной состав образца, что облегчает расчет качества стандартных образцов серебра, меди, никеля и т. д. Для образцов неправильной формы или образцов с большими погрешностями XRF-анализа для предварительного анализа можно использовать весовой метод.

4.2 Взвешивание

Взвесьте 200-300 мг стандартных проб золота в трех или четырех порциях и три или четыре порции пробных образцов, эквивалентных стандартному качеству золота, с точностью до 0,01 мг. Образцы следует разрезать на мелкие кусочки, равномерно перемешать и взвесить, чтобы взвешивание было более представительным. При взвешивании стандартного золота и проб следует придерживаться принципа последовательности, соотношение компонентов должно быть максимально схожим. Отклонение во взвешивании между параллельными стандартными образцами золота и параллельными образцами должно быть в пределах 2%.

4.3 Пополнение запасов серебра

При добавлении серебра соотношение серебра и золота имеет решающее значение. Если серебра меньше, чем золота в два раза, разделение золота невозможно. Большое соотношение золота и серебра может привести к поломке золотого вала. Более целесообразно, чтобы количество серебра было в 2,1-2,5 раза больше, чем золота. Крайне низкое количество серебра должно контролироваться в пределах 1%. Учитывая общее количество неблагородных металлов, содержащихся в пробе, к стандартному золоту следует пропорционально добавить соответствующее количество меди.

4.4 Облицовка свинцом

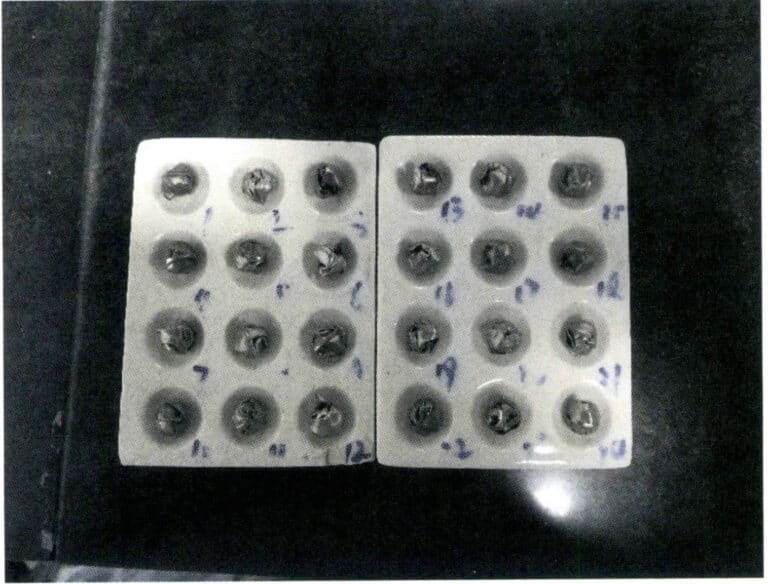

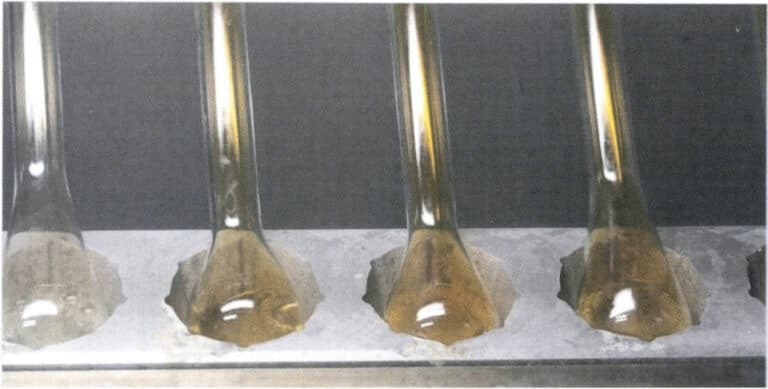

Заверните взвешенное стандартное золото и пробу по отдельности в свинцовую фольгу, сверните их и пронумеруйте. Вес свинцовой фольги обычно составляет 3,5 г, поэтому количество свинца в упаковке для стандартного золота и пробы должно быть как можно более одинаковым. Количество свинца пропорционально содержанию примесей в пробе; при высоком содержании меди и никеля количество свинца может быть увеличено. Свинец и проба должны быть плотно обернуты, чтобы свести к минимуму зазоры, избегая потерь от разбрызгивания, вызванных расширением воздуха после установки свинца, как показано на рис. 6-8.

Примечание: Цифры на рисунке - это примерные цифры; то же самое относится и к цифрам ниже

4.5 Выдувание золы

Поместите стандартное золото, обернутое свинцовой фольгой, и образец в печь для продувки золы, расположив стандартное золото и образец крестообразно, чтобы избежать расхождения температур. Тигель должен быть предварительно нагрет до температуры выше 920℃, чтобы предотвратить разбрызгивание остатков органических веществ и других летучих веществ. Поддерживайте температуру в печи на уровне 920-1000℃ и продолжайте нагрев в окислительной атмосфере до полного расплавления образца, около 25 минут. При использовании закрытой печи для продувки золы, после поддержания температуры 920-1000℃ в течение 30-40 минут, слегка приоткройте дверцу печи для продувки окислительной золы и закройте ее через 10-15 минут.

После окончания продувки золы прекратите нагрев и дайте печи остыть до температуры ниже 700℃, прежде чем вынимать ее, как показано на рис. 6-9, чтобы избежать быстрого охлаждения, которое может привести к быстрому окислению агломератов, что приведет к разбрызгиванию и образованию шипов.

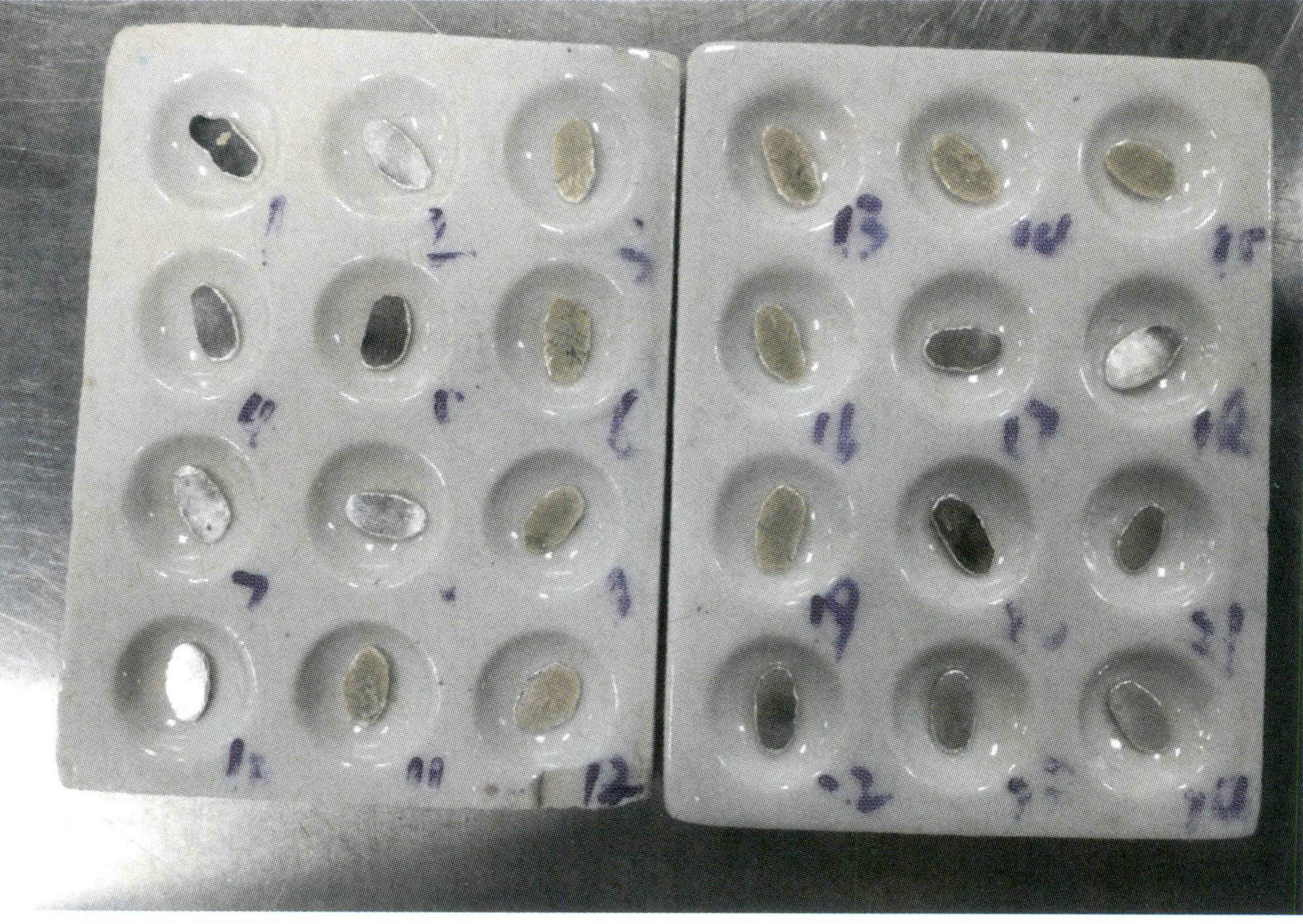

4.6 Скатывание

С помощью щетки удалите золу, прилипшую к частицам сплава, расплющите их на наковальне (рис. 6-10), а затем отожгите при температуре 700℃. С помощью прокатного стана раскатайте частицы сплава в тонкие листы толщиной 0,15-0,2 мм (рис. 6-11), а затем снова отожгите, избегая чрезмерного времени. Направление подачи частиц сплава при прокатке должно быть последовательным, чтобы предотвратить растрескивание и потерю образцов. Толщина прокатываемых листов должна быть равномерной, чтобы обеспечить постоянство добавленной стоимости. Используйте цифровой стальной штамп для разметки и прокатки в цилиндрическую форму (рис. 6-12).

Рисунок 6-10 Расплющивание частиц сплава

Рисунок 6-11 Прокатка тонких листов

4.7 Разделение золота

Используйте азотную кислоту, чтобы растворить серебро из валика золотого сплава. Перед отделением золота очистите валик сплава, колбу или корзину, чтобы предотвратить загрязнение или попадание хлорид-ионов. Погрузите золотой валик в колбу для разделения, содержащую 20 мл почти кипящей азотной кислоты, поддерживая температуру ниже точки кипения при температуре, близкой к кипению, и непрерывно нагревайте в течение 15 минут или до тех пор, пока солевой туман оксида азота не будет отогнан, как показано на рис. 6-13. Медленно вылейте раствор, промойте золотой валик горячей водой 3-5 раз, а затем погрузите его в кипящую азотную кислоту и снова промойте.

Осторожно перенесите стандартное золото после отделения в фарфоровый тигель, высушите его и обожгите до золотисто-желтого цвета, как показано на рис. 6-14. После охлаждения взвесьте массу золотого рулона с точностью до 0,01 мг.

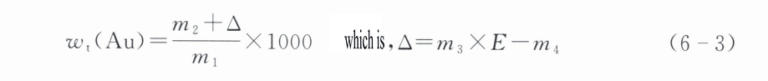

4.8 Результат вычислений

Содержание золота Wt(Au) рассчитывается по формуле (6-3) с округлением результата до одного десятичного знака:

В формуле:

m1 - масса образца (г);

m2 - масса золота, полученного после отделения от пробы (г);

m3 - масса стандартного золота (г);

m4 - Качество (г) золотого слитка, полученного после стандартного анализа золота;

E - чистота стандартного золота (‰).

Отклонение результатов при повторных экспериментах должно быть менее 0,2‰ для 999,0‰-999,5‰; сплавы золота должны быть менее 999,0‰ и менее 0,5‰; белое золото K должно быть менее 1‰.

5. Факторы, влияющие на точность анализа огневого пробирного клейма

При использовании огневого пробирного анализа для определения содержания золота на результаты влияют такие факторы, как размер пробы, тип печи, материал чаши, соотношение серебра и золота, температура чаши и время разделения. Необходимо проводить сопутствующие эксперименты с использованием золотых стандартных образцов и поддерживать постоянство условий анализа золотых стандартных образцов и проб для получения хорошего параллелизма и точных, надежных результатов, исключая систематические ошибки в процессе анализа.

5.1 Размер выборки

Размер пробы для анализа золотых украшений K обычно невелик, что связано с высоким содержанием легирующих элементов в золотых украшениях K. Однако слишком малый размер пробы напрямую влияет на репрезентативность пробы и точность анализа. Для ювелирных изделий с более высокой чистотой и низким содержанием никеля и меди размер пробы может быть соответствующим образом увеличен для получения более точных результатов. Для золота низкой пробы K можно увеличить количество свинцовой фольги, чтобы облегчить отделение примесей. Стандартная оценка золота должна иметь определенный диапазон контроля и компромиссов, чтобы избежать систематических отклонений.

5.2 Печь для продувки золы

Обычная муфельная печь может обеспечить только температурные требования. Она не может обеспечить поток окислительного газа, необходимый в процессе купелирования, что снижает качество и эффективность купелирования. Кроме того, она представляет определенную угрозу безопасности: для подачи кислорода, необходимого для окисления, дверца печи должна быть слегка приоткрыта на этапе купелирования, что приводит к выходу большого количества оксида свинца из дверцы печи, что приводит к серьезному загрязнению свинцом окружающей среды и угрожает здоровью операторов. Кроме того, длительное использование может привести к коррозионному повреждению камеры и отверстия печи оксидом свинца, а большое количество остатков свинца внутри печи трудно своевременно вывести, что может легко загрязнить анализируемые образцы. Поэтому приоритетной задачей должно стать создание специальной печи для купелирования.

5.3 Материал пепельницы

При выборе материала и соотношения для пепельниц важно учитывать не только способность пепельницы поглощать примеси в свинце, но и степень извлечения золота и серебра в процессе продувки пепла. Пепельницы из магнезии имеют относительно высокий коэффициент извлечения, но возникают проблемы с удалением прилипших частиц на дне и определением температуры и конечной точки продувки золы. Пепельницы для костной золы и цемента позволяют легче определить и контролировать температуру и конечную точку продувки золы, в результате чего получаются более чистые агрегаты, которые с меньшей вероятностью будут разрушаться при ударе по тонким листам. Однако коэффициент извлечения относительно ниже.

5.4 Соотношение серебра и золота

Серебро играет две роли в огневом анализе: экстракция, которая извлекает золото из примесей, и защита, которая уменьшает потери золота в процессе измерения. Небольшое количество серебра может увеличить потери золота и неполное окисление при сдувании золы, но большее количество серебра не всегда лучше. Когда количество добавленного серебра в три раза превышает вес золота, потери золота увеличиваются, и золото может легко разрушиться во время разделения. Как правило, количество добавляемого серебра зависит от состава пробы. При продувке золы, когда никель и палладий в сплавах белого золота К улавливаются, золото также может быть потеряно, поэтому обычно требуется большее количество серебра в качестве защитного агента для предотвращения потери золота. При анализе содержания золота методом огневого пробы для сплавов белого золота, содержащих никель, но не палладий, никель следует добавлять к стандартному золоту в количестве, примерно эквивалентном пробе, а количество свинца следует увеличить. Для сплавов белого золота, содержащих палладий, палладий следует добавлять к стандартному золоту в количестве, примерно эквивалентном пробе, увеличивая при этом количество свинца.

5.5 Температура обдува золы

Если взять в качестве примера золото 18К, то при одинаковых условиях процесса, когда температура продувки золы находится в диапазоне 900-1500℃, стандартные потери золота увеличиваются с ростом температуры продувки золы и имеют линейное распределение. При слишком высокой температуре продувки золы серебро подвержено испарению и разбрызгиванию, что приводит к увеличению ошибок в результатах анализа; при слишком низкой температуре продувки золы расплавленный оксид свинца и примеси могут слипаться вместе, что не может быть полностью поглощено тиглем, в результате чего процесс анализа не может быть продолжен.

5.6 Время разделения золота

Если взять в качестве примера белое золото 18 карат, то результаты измерения золота уменьшаются по мере увеличения времени отделения золота, но после достижения определенного уровня результаты измерения золота остаются неизменными.

Раздел VI Эмиссионная спектроскопия с индуктивно-связанной плазмой (ICP-метод)

Эмиссионный спектрометр с индуктивно-связанной плазмой, также известный как ИСП-спектрометр или атомно-эмиссионный ИСП-спектрометр, использует высокочастотную плазму с индуктивной связью в качестве источника возбуждающего света, используя характерные спектры излучения атомов или ионов каждого элемента для определения состава веществ и проведения качественного и количественного анализа элементов. ИСП-разряд - относительно простой и высокоэффективный метод, который превращает аэрозоли и пары жидкостей и твердых веществ, а также газы при нормальном давлении в свободные атомы, атомы в возбужденном состоянии, ионы или молекулярные фрагменты. Он позволяет быстро анализировать различные основные, следовые и ультраследовые элементы в материалах. Это один из наиболее конкурентоспособных методов одновременного многоэлементного анализа, характеризующийся широким диапазоном тестирования, высокой скоростью анализа и низкими пределами обнаружения. Он обладает высокой точностью и аккуратностью для обнаружения высокосодержащего золота и широко используется испытательными учреждениями ювелирной промышленности для определения высокосодержащих золотых ювелирных материалов.

1. Принцип метода ИСП

Принцип работы метода ИСП показан на рисунке 6-15.

Высокочастотная энергия, вырабатываемая радиочастотным генератором, подается на трехслойную концентрическую кварцевую трубку резака через индукционную рабочую катушку, формируя высокочастотное осциллирующее электромагнитное поле; газ аргон вводится во внешний слой кварцевой трубки резака, и происходит высоковольтный разряд для генерации заряженных частиц. Заряженные частицы движутся вперед и назад в высокочастотном электромагнитном поле, сталкиваются с другими ионами аргона, производя больше заряженных частиц. Одновременно повышается температура, образуя аргоновую плазму, температура которой достигает 6000-8000 К. Образец исследуемого водного раствора пропускается через распылитель. Образовавшийся аэрозоль поступает в центральный канал кварцевой трубки горелки, где полностью испаряется, распыляется и ионизируется в высокотемпературном инертном газе, испуская характерные спектральные линии элементов, содержащихся в растворе; путем сбора света от плазменного источника света и использования сканирующего спектрометра для сканирования, интенсивность света характерных спектральных линий тестируемых элементов точно позиционируется на выходной щели. Интенсивность света спектральной линии преобразуется в фотоэлектрический ток с помощью фотоэлектронного умножителя. После обработки схемы и аналого-цифрового преобразования он поступает в компьютер для обработки данных. Наличие или отсутствие характерных спектральных линий позволяет определить, присутствует ли в образце тот или иной элемент (качественный анализ); на основании интенсивности характерных спектральных линий определяется содержание соответствующего элемента в образце (количественный анализ).

2. Преимущества и недостатки метода ИСП

2.1 Преимущества

(1) Возможность одновременного обнаружения нескольких элементов. Прибор может одновременно обнаруживать несколько элементов в одном и том же образце. После возбуждения образца каждый элемент излучает свои характерные спектральные линии, что позволяет обнаруживать их отдельно и одновременно определять несколько элементов.

(2) Быстрая скорость анализа. Большинство образцов можно анализировать без химической обработки, а твердые и жидкие образцы можно анализировать напрямую. Кроме того, можно одновременно определять несколько элементов. С помощью фотонного спектрометра прямого считывания количественное определение десятков элементов может быть выполнено в течение нескольких минут.

(3) Хорошая селективность. Благодаря сильной характеристике спектра, он особенно важен для анализа элементов с очень близкими химическими свойствами. Например, анализ десятков редкоземельных элементов в Nb и Ta, Zr и Hf очень сложен по сравнению с другими методами. В то же время эмиссионная спектроскопия позволяет легко их различать и измерять.

(4) Низкий предел обнаружения. Предел обнаружения общего источника света составляет (0,1-10) x 10-6, с абсолютным значением (0,01-1) 10-6; при использовании источника света с индуктивно связанной плазмой (ICP) предел обнаружения может составлять до 10-9 порядки величины.

(5) Более высокая точность. Относительная погрешность общего источника света составляет от 5 до 10 %, в то время как относительная погрешность ICP может достигать менее 1 %.

(6) Линейный диапазон стандартной кривой источника света ИСП широк и достигает 46 порядков, что позволяет проводить многоэлементный анализ одного образца и измерять различные концентрации высокого, среднего и низкого уровней.

(7) Низкий расход образца, подходит для многокомпонентного определения целых партий образцов, особенно для качественного анализа, демонстрирует уникальные преимущества.

2.2 Недостатки

Недостатки метода ICP заключаются в следующем.

(1) На интенсивность спектральных линий влияет множество факторов, таких как состав образца, однородность, параллельность образцов, концентрация кислоты, спектральные помехи, температура и влажность, все из которых могут повлиять на конечные результаты определения. К компонентам стандартного эталона предъявляются высокие требования, и для большинства неметаллических элементов трудно получить чувствительные спектральные линии.

(2) Твердые образцы обычно необходимо предварительно превращать в раствор, что часто ухудшает предел обнаружения; при высокой концентрации точность низкая.

(3) Не подходит для образцов, содержащих примеси, такие как Ir, которые нерастворимы в водной среде.

(4) Требуется дорогостоящий эмиссионный спектрометр с индуктивно-связанной плазмой, который потребляет большое количество аргона во время работы, что приводит к высокой стоимости обнаружения.

3. Приборы и реактивы, используемые в методе ICP

3.1 Инструменты

Приборы включают: Эмиссионные спектрометры с индуктивно-связанной плазмой, мензурки, волюметрические колбы и прочая обычная лабораторная посуда, высокоточные электронные весы и т.д.

3.2 Реагенты

Вода, используемая для ИСП-испытаний, соответствует спецификациям для воды первого сорта или воды эквивалентной чистоты, как указано в "Спецификации и методах испытаний воды, используемой в аналитических лабораториях" (GB/T 6682-2008).

Химические реактивы, используемые в ИСП-исследованиях, можно разделить на две категории: разложение образцов и приготовление стандартных растворов элементов. Все реактивы должны быть аналитического класса. При анализе содержания золота необходима проба золота высокой чистоты не ниже 99,999%.

4. Этапы ICP-анализа

В качестве примера, этапы включают следующий анализ содержания золота в золотых украшениях.

4.1 Подготовка образцов