宝石の組成、特性、結晶学的特性と検査機器

宝石の地質学的基礎、化学組成、物理的性質、9つの検査機器

はじめに

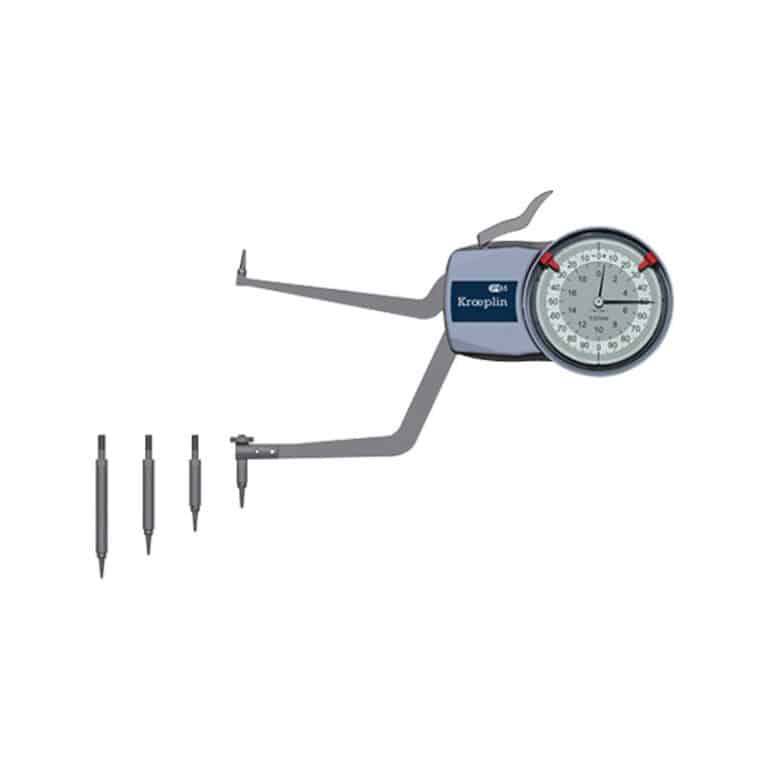

宝石学と加工の基礎を網羅したガイドで、宝石の秘密を解き明かそう。宝石の種類、地質学的起源、化学組成の基本を探る。各宝石を定義する物理的特性について洞察し、さまざまな検査機器を使用して宝石を識別する方法を学びます。

宝石の多くはファセット加工される

目次

セクション I 宝石の基本概念

宝石とは、美しさ、耐久性、希少性などを有し、宝飾品や工芸品に加工できる素材のことで、天然宝石と合成宝石があり、これらを総称して宝石(広義)と呼ぶ。宝石の分類を表1-1に示す。

表1-1 宝石の分類

| ジェムストーン | 天然石 | 天然宝石 |

| 天然翡翠 | ||

| ナチュラル・オーガニック・ジェムストーン | ||

| 人工宝石用原石 | 合成宝石 | |

| 人工宝石 | ||

| コンポジット・ジェム | ||

| 復元された宝石 |

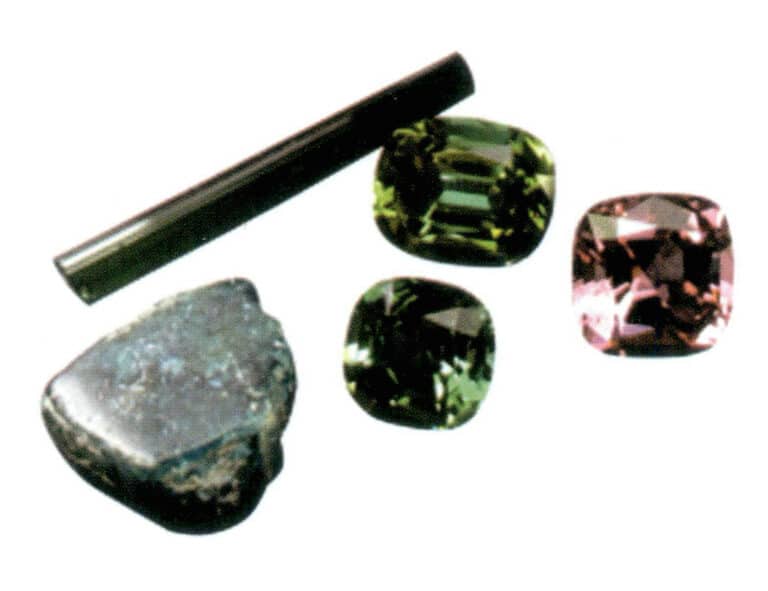

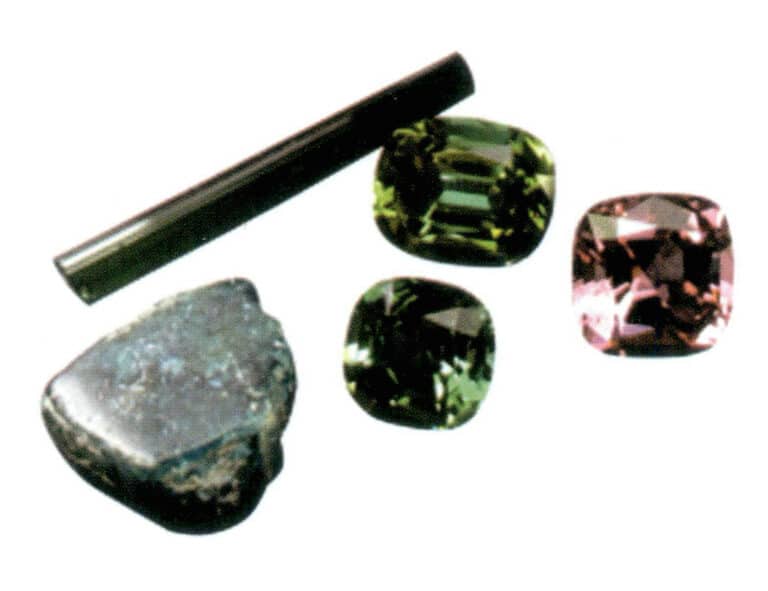

天然宝石とは、自然界から産出され、美しさ、耐久性、希少性を特徴とするものを指し、天然宝石、天然翡翠、天然有機宝石などがある。このうち、天然宝石(狭義にはジェムと呼ばれる)は、ダイヤモンド、サファイア(図1-1)、エメラルドなどの鉱物の単結晶や複結晶である。天然翡翠(ヒスイ)は、翡翠石、合天翡翠、瑪瑙などの鉱物の集合体や非晶質からなる(図1-2)。天然有機宝石(organic gems)は、生物によって生成された宝石素材で、真珠、珊瑚、琥珀など、部分的または全体的に有機物で構成されている(図1-3)。

図1-1 天然サファイアの結晶とその周囲の岩石

図1-2 生メノウ

図1-3 生の琥珀色

人工宝石とは、宝飾品または工芸品として部分的または完全に製造された素材(金属を除く)を指し、合成宝石、人工宝石、組石、復元宝石を含む。合成宝石とは、人工的に製造されたもので、自然界に類似品が存在し、物理的性質や化学組成が天然品と一致しているもので、合成ルビー、合成エメラルド(図1-4)、合成キュービック・ジルコニア(図1-5)などがある。人工宝石は、人工的に製造されたもので、合成ストロンチウム・フェライトや合成ガラスなど、対応するものがない。組立宝石とは、2つ以上の宝石のピースを人工的に接合して、全体的な印象を与えるように作られた素材を指し、組立オパール(図1-6)やエメラルドによく見られる。再建された宝石は、再建された琥珀や再建されたトルコ石のような全体的な外観を持つ材料を形成するために、人為的に宝石の断片や破片を溶融し、焼結することによって作成された材料を指します。

図1-5 キュービック・ジルコニア結晶の形成

図1-6 オパールの組み立て

セクション II 宝石の地質学的基礎

1.三大岩石と宝石の産出

鉱物とは、地質学的プロセスによって形成された天然に存在する元素または化合物であり、特定の化学組成と内部構造を持ち、特定の条件下で比較的安定である。岩石は、地質学的プロセスによって形成された鉱物または非晶質物質の集合体であり、特定の構造とテクスチャーを持つ。岩石はその起源によって、火成岩、堆積岩、変成岩の3つに大別される。一般的な宝石の地質学的起源を表1-2に示す。

表1-2 一般的な宝石の地質学的起源

| ロック・タイプ | 産出される宝石の名前 |

|---|---|

| 火成岩 | ダイヤモンド、ルビー、サファイア、トパーズ、スピネル、エメラルド、アクアマリン、ガーネット、ペリドット、水晶、黒曜石など。 |

| 変成岩 | 翡翠、ガーネット、ルビー、サファイア、石化した木など。 |

| 堆積岩 | オパール、カルセドニー、トルコ石、マラカイト、メノウなど |

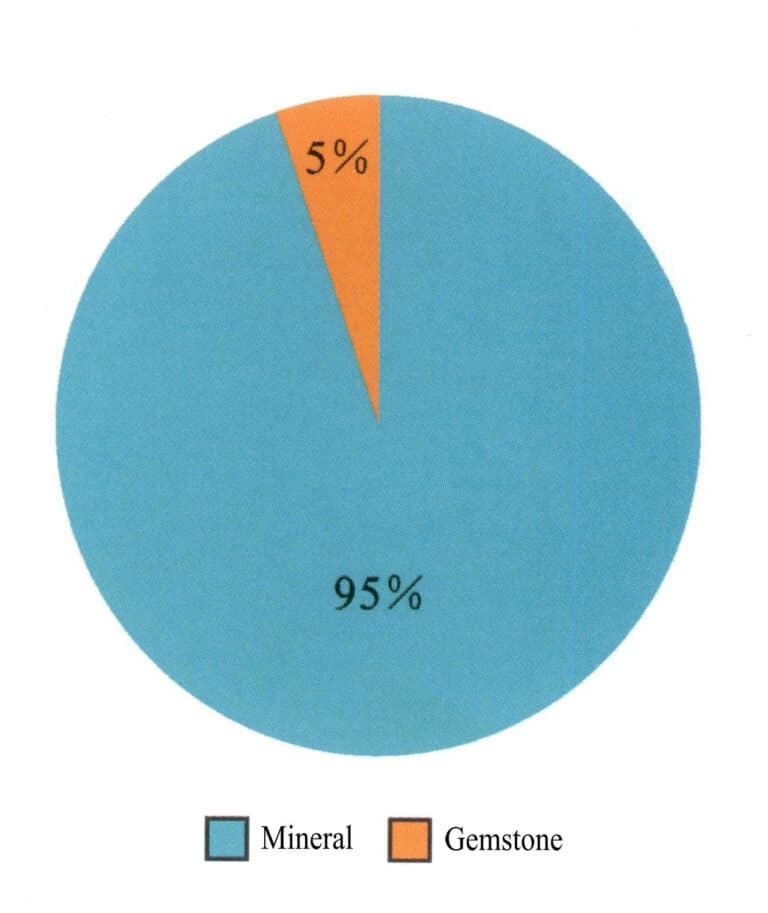

地球上には4,000種類以上の鉱物が発見されているが、宝石として利用できるのは図1-7に示すように200種類以上である。その中でも、美しく、耐久性があり、希少性のある鉱物が宝石として利用され、キメが細かく、外観が美しい岩石はヒスイとして利用されることもある(図1-8〜図1-10)。一般に、宝石はその輝きや炎を映し出すために切子状にデザインされることが多く、翡翠はその色合いや温かみを映し出すために、図1-11、1-12に示すように曲線状にデザインされることが多い。

図1-7 天然宝石と鉱物の比例関係

図1-8 アクアマリンの結晶

図1-9 通常の岩石(斜長石)

図1-10 生のサーペンタイン

図1-11 宝石の多くはファセット加工される

図1-12 翡翠はしばしば曲線に加工される

2.一般的な宝石の産地

世界の5大宝石は、ダイヤモンド、ルビー、サファイア、エメラルド、クリソベリルである。商業的には、ダイヤモンド以外の宝石はカラーストーンまたはファンシーストーンと総称される。

ロシア、オーストラリア、南アフリカ、コンゴ、ボツワナが世界の5大ダイヤモンド産地である。カラーストーンの5大産地は、ミャンマー、タイ、スリランカ、マダガスカル、ブラジルである。ルビーの主な商業的産地はミャンマーとモザンビークで、タイ、スリランカ、ベトナム、アフガニスタン、ロシア、パキスタン、タンザニア、オーストラリア、カンボジア、マダガスカルでも産出する。サファイアの主な産地は、スリランカ、タイ、オーストラリア、中国、インド、カンボジア、ベトナム、アメリカなどである。エメラルドの主な産地はコロンビアとザンビアで、ブラジル、ジンバブエ、ロシア、インド、カナダも生産している。キャッツアイとアレキサンドライトの主な産地はブラジルとスリランカで、インド、マダガスカル、ジンバブエ、ザンビア、ミャンマーも貢献している。

高級翡翠には、翡翠石とヘティアン翡翠がある。現在、商業的に利用可能な翡翠の産地はミャンマーのみで、市場の95%以上を占めているが、近年はグアテマラ産の翡翠も市場に参入している。ヘティアン翡翠の産地は多く、国内の主な産地は新疆、青海、遼寧、台湾である。同時に、ロシア、韓国、オーストラリア、カナダ、ニュージーランドなど海外にも産地がある。

3.主な宝石取引市場

国際的には、原石の一次市場としてマダガスカル、スリランカなどがあり、二次市場としてタイ、インド、ケニア、中国香港などがある。その中で、タイは主にバンコクとチャンタブリの2つの宝石市場があり、バンコクは原石と完成品、チャンタブリは原石、完成品、原料を主に扱う宝石加工工場が多い。タイの宝石市場はバラエティに富んでいる。インドのジャイプールはエメラルドの加工・流通センターで、主にエメラルドの原石と完成品を扱っている。ケニアは原石の新興流通センターで、主にトルマリン、アクアマリン、ガーネットなどの中級宝石を扱っている。中国の香港は主に中級から低価格のビーズ素材を扱っている。

現在、中国本土には宝石カット素材の専門市場はない。広東省の海豊県には原料取引市場があり、主にトルマリン、ガーネット、水晶などの低級宝石を扱う宝石加工工場がある。

セクション III 宝石鉱物の結晶学

1.結晶と非晶質固体

結晶とは、ガーネット、エメラルド、水晶のように、内部の粒子が規則正しく配列され、三次元空間で周期的に繰り返され、外見上一定の幾何学的形状を形成する格子構造を持つ固体を指す。結晶には6つの基本的な性質がある。

- 自己限定的:結晶は、図1-13と1-14に示すように、ある条件下で幾何学的な多面体に自発的に成長することがある。

- 均一性:結晶部分の物理的・化学的性質がすべて同じであること。

- 対称性:結晶は、その内部粒子の配列と外的特徴において対称性と規則性を示す。

- 異方性:ある種の物理的性質は、結晶の方向によって変化することがある。

- 最小内部エネルギー:ある条件下では、同じ組成の非晶質物質、液体、気体に比べて、結晶は最小の内部エネルギーを持つ。

- 安定性:結晶は内部エネルギーが最小であるため、同じ組成の非晶質物質、液体、気体に比べて最も安定性が高い。

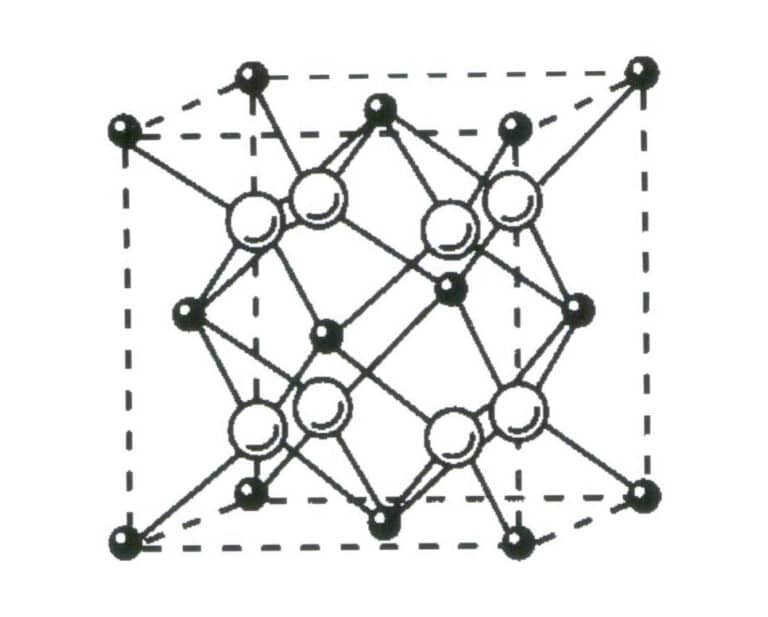

図1-13に蛍石結晶の格子構造を示す。

図1-14 蛍石結晶の幾何学的形状

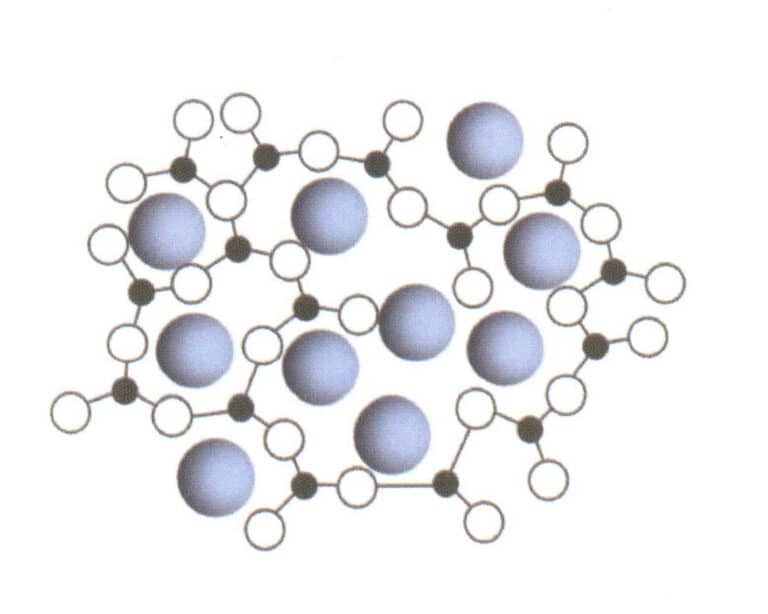

アモルファス固体(図1-15、1-16)とは、格子構造を持たず、内部の粒子が不規則に配列している固体のことで、巨視的には不規則で非ファセットな幾何学的形状に見える。

図1-15は、非晶質固体の構造が格子構造を持たないことを示している。

図1-16 幾何学的形状のないオパール

2.結晶の分類

結晶の対称性の特徴から、結晶は表1-3に示すように、3つの主要な結晶族と7つの主要な結晶系に分けられる。

表1-3 結晶の分類

| クリスタル・ファミリー | クリスタルシステム | ジェムストーン |

|---|---|---|

| アドバンスド・クリスタル・ファミリー | アイソメトリック結晶系 | ダイヤモンド、ガーネット、スピネル、蛍石、ソーダライトなど。 |

| 中間結晶ファミリー | 六方晶 | アパタイト、ベリル、ベニトアイトなど。 |

| 直交系 | サファイア、ルビー、トルマリン、水晶、ロードクロサイトなど。 | |

| 正方晶 | ジルコン、ルチル、錫石、スカポライト、イドクレーズなど | |

| ローレベル・クリスタル・ファミリー | 斜方晶系 | カンラン石、トパーズ、ゾイサイト、アイオライト、クリソベリル、アンダリュサイト、コルネルピン、ダンビュライトなど。 |

| 単斜晶系 | ヒスイ(硬玉)、ダイオプサイド、ネフライト(トレモライト)、マラカイト、オルソクレース、スポジュメンなど。 | |

| 三斜晶系 | 斜長石、トルコ石、ロードナイト、アキシナイトなど。 |

3.結晶の配向と結晶化癖

(1) 結晶の配向と結晶定数

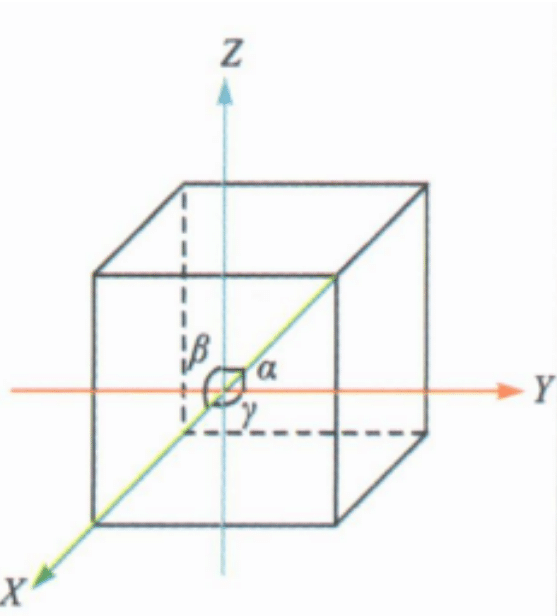

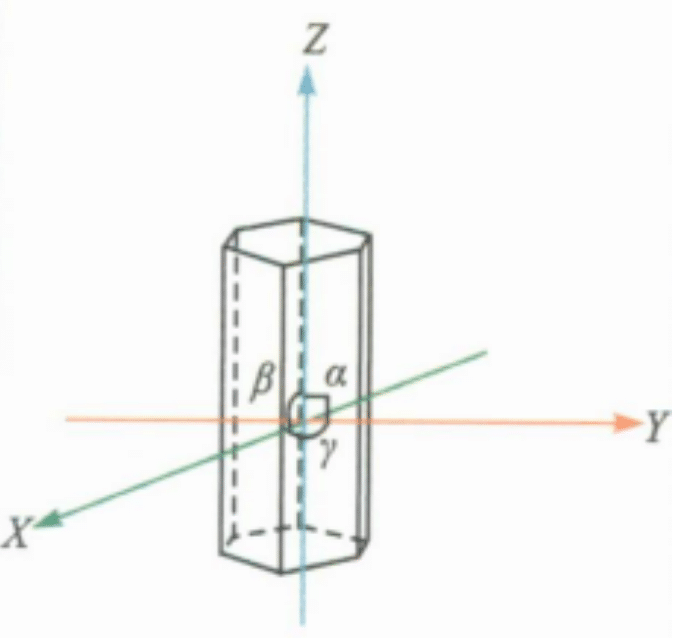

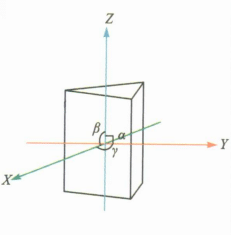

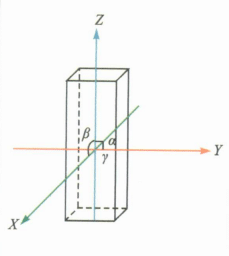

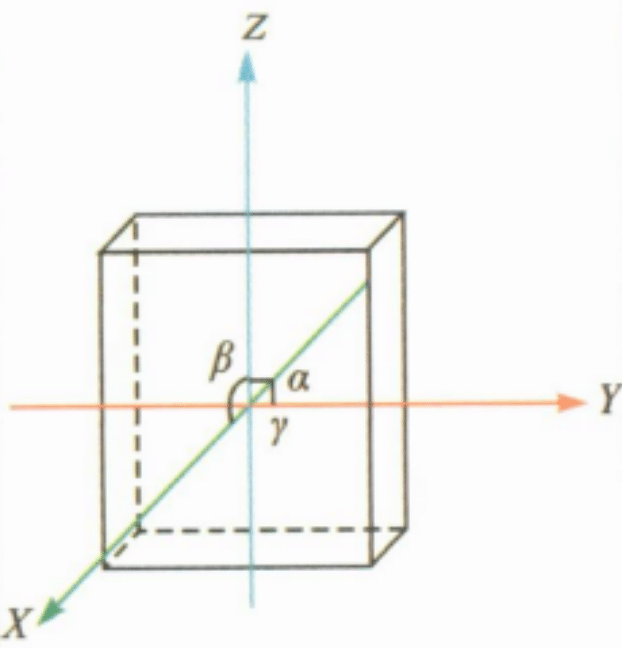

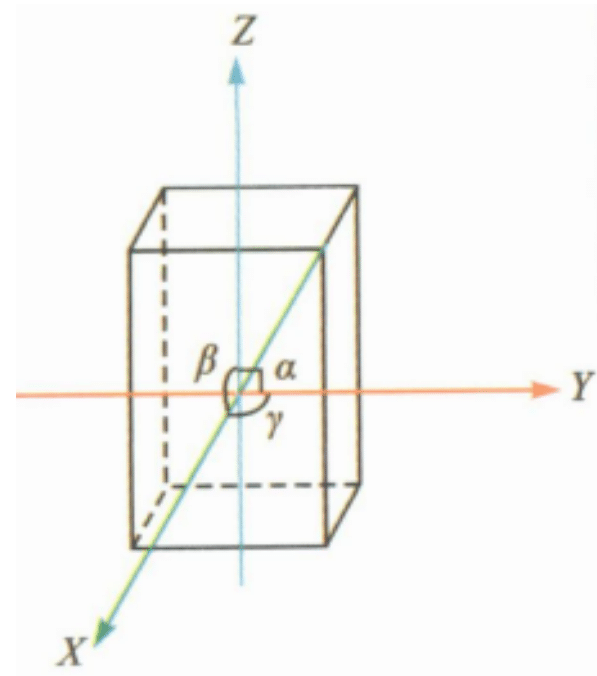

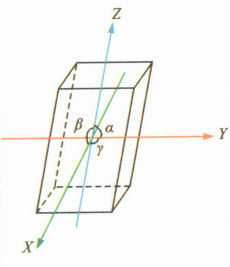

結晶方位とは、結晶内の座標系を決定し、座標軸(結晶軸ともいう)を選択し、各結晶軸に沿った単位長さ(軸長)の比(軸比)を決定することである。結晶軸とは、結晶の中心で交わる3本の直線のことで、X軸、Y軸、Z軸(またはa軸、b軸、c軸で表される)と呼ばれる。三方晶系と六方晶系では、さらにu軸が必要で、前端が負、後端が正となる。

軸角とは結晶軸の正の端と端のなす角のことで、α(YˆZ)、β(ZˆX)、γ(XˆY)で表される。軸比は幾何学的結晶学の手法に基づいて決定され、a:b:cである。軸比a:b:cと軸角α:β:γを総称して結晶定数と呼ぶ。

(2) 結晶の晶癖

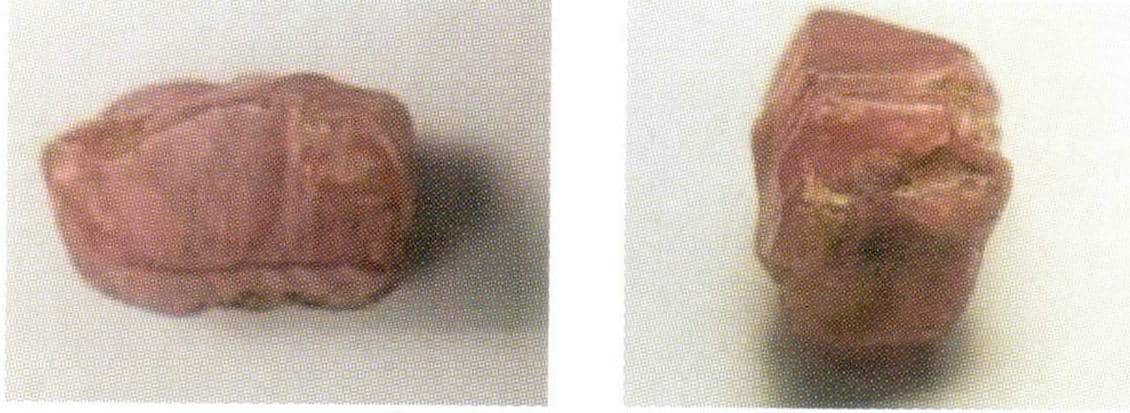

晶癖とは、宝石鉱物が一般的に示す結晶の形と、結晶が三次元空間に広がる割合のことです。7つの主要な結晶系の結晶方位と一般的な宝石鉱物の結晶化癖を表1-4に示します。理想的な条件下では、宝石鉱物は内部粒子の規則的な配列に従って理想的な結晶に成長することができる。しかし、多くの場合、地質学的な活動によって宝石鉱物の成長環境が不安定になり、歪んだ結晶として成長するのが一般的です。鉱物の集合体(翡翠など)は一般に規則的な幾何学的形状を示さず、翡翠石や瑪瑙のような不規則なブロックとして現れることが多い。

宝石のカットスタイルをデザインする際には、品質を最大限に保つために宝石の結晶の癖を考慮する必要があります。例えば、ルビーは樽型や短い円筒形が多く、オーバル型やティアドロップ型にデザインされることが一般的です。エメラルドやトルマリンは長い円筒形が多く、長方形のステップカット型にデザインされることが一般的です。

表1-4 7大結晶系と一般的な宝石鉱物の結晶方位

| クリスタル・グループ | クリスタルシステム | 結晶方位図 | 結晶定数 | 一般的な宝石の鉱物の例 | ||

| 結晶化の習性 | 宝石鉱物ダイアグラム | |||||

| 高次結晶グループ | 等軸結晶系 |

|

a=b=c; α=β=γ=90° | スピネル | 多くの場合、八面体、八面体と菱形の十二面体集合体、八面体と立方体の集合体、または八面体接触生体結晶。 |

|

| ガーネット | 菱形12面体、正方晶3面体、およびその集合体であることが多く、結晶表面には成長線が見られる。 |

|

||||

| クリスタル・グループ | クリスタルシステム | 結晶方位図 | 結晶定数 | 一般的な宝石の鉱物の例 | ||

| 結晶化の習性 | 宝石鉱物ダイアグラム | |||||

| 中間結晶グループ | 六方晶系 |

|

a=b≠c; α=β=90°、 γ=120° | ベリル | しばしば六角柱の形で、柱面には縦線や長方形の孔が発達している。 |

|

| 三部結晶系 |

|

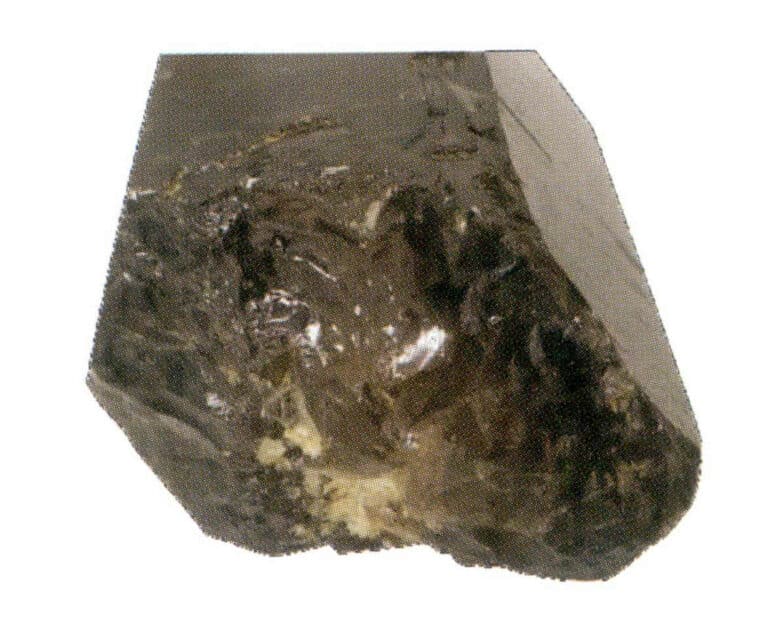

a=b≠c; α=β=90°、 γ=120° | コランダム | 多くの場合、柱状、樽状または板状で、断面は六角形、柱の面に横線が発達している。 |

|

|

| トルマリン | 多くの場合柱状で、断面は丸みを帯びた三角形、縦線が発達する。 |

|

||||

| クリスタル | 多くの場合、角柱、六角柱、または集合した菱形や三角形の二角柱で、柱面には顕著な横線がある。 |

|

||||

| 正方晶系 |

|

a=b≠c; α=β=γ=90° | ジルコン | しばしば短い柱状、円錐状、または柱状と円錐状の集合体。 |

|

|

| クリスタル・グループ | クリスタルシステム | 結晶方位図 | 結晶定数 | 一般的な宝石の鉱物の例 | ||

| 結晶化の習性 | 宝石鉱物ダイアグラム | |||||

| 低級クリスタル・ファミリー | 菱面体晶系 |

|

a≠b≠c; α=β=γ=90 | クリソベリル | しばしば板状で、短い柱状または渦状の2結晶(擬六方晶のトリプレット結晶)で、下面に縞模様が発達している。 |

|

| ペリドット | しばしば短い柱状で、縦線が発達する。 |

|

||||

| トパーズ | しばしば菱面体:縦線が発達する |

|

||||

| ゾイサイト(タンザナイト) | しばしば柱状または板状柱状。 |

|

||||

| 単斜晶系 |

|

a≠b≠c; a=γ=90°、β≠90 | リオフォライト、タービダイト、ジェダイト | しばしば菱面体 |

|

|

| 三斜晶系 |

|

a≠b≠c; α≠β≠γ≠90度 | ターコイズ、アキシナイト、サンストーン、カイヤナイト | パラレル・バイフェイシャル |

|

|

第IV部 宝石の化学組成

1. 宝石の化学的分類

宝石鉱物は、その化学組成から化合物と元素の2つに分けられる。化合物は、酸化物と酸素含有塩(ケイ酸塩、リン酸塩、炭酸塩など)に分けられる。一般的な宝石の化学組成と分類を表1-5に示す。

表1-5 一般的な宝石の化学組成と分類

| カテゴリー | ジェムストーン | 化学組成 | ||

|---|---|---|---|---|

| エレメンタル・カテゴリー | ダイヤモンド | C、N、B、Hなどの微量元素を含むこともある。 | ||

| 複合カテゴリー | 酸化物カテゴリー | コランダム(ルビー、サファイア) | アル2O3 Fe、Ti、CT、Vなどの微量元素を含むこともある。 | |

| クリソベリル(キャッツアイ、アレキサンドライト、普通のクリソベリルなど) | ビーアル2O4 また、Fe、Cr、Tiなどの微量元素を含むこともある。 | |||

| スピネル | MgAl2O4 Cr、Fe、Znなどの微量元素を含む場合がある。 | |||

| 水晶 | SiO2 Ti、Fe、Alなどの微量元素を含むこともある(ケイ酸塩に分類する本もある)。 | |||

| 酸素塩の種類 | ケイ酸塩 | ベリル(エメラルド、アクアマリン、モルガナイトなど) | である。3アル2Si6O18 Cr、V、Fe、Tiなどの微量元素を含むこともある。 | |

| トルマリン(ベリル) | (Na、K、Ca)(Al、Fe、Li、Mg、Mn)3(Al、Cr、Fe、V)6(ボ3)3(シ6O18)(OH, F)4 | |||

| ジルコン | ZrSiO4 U、Thなどの微量元素を含むこともある。 | |||

| ガーネット | A3B2(SiO4)3A为Ca2+ Mg2+ Fe2+ 、 Mn2+ B为Al3+Fe3+Ti3+ Cr3+等々。 | |||

| ペリドット | (Mg、Fe)2[SiO4] | |||

| トパーズ | アル2SiO4(F,OH)2Cr、Li、Beなどの微量元素を含む場合がある。 | |||

| ゾイサイト(タンザナイト) | Ca2アル3(SiO4)3(OH)であり、V、Cr、Mnなどの微量元素を含むことがある。 | |||

| ジェイド | NaAlSi2O6 Cr、Fe、Caなどの微量元素を含むことがある。 | |||

| リン酸塩 | ターコイズ | CuAl6(ピーオー4)4(オハイオ州)8 - 5H2O | ||

| 炭酸塩 | マラカイト | 銅2CO3(オハイオ州)2 | ||

宝石鉱物の化学組成は、主要化学成分と微量化学成分に分けられる。主要化学成分は宝石鉱物の構造を維持する。同時に、微量元素は、主要な構造を変えることなく、わずかな範囲で変化することができ、屈折率や相対密度の変化などの物理的特性につながる。微量元素の変化はまた、宝石が異なる色や色帯を形成する原因にもなる。例えば、コランダムの主成分はAl2O3コランダムが微量元素を含まない場合、無色に見える。3+コランダムが微量のFeを含むと、赤色に見える(宝石の品質に達するとルビーと呼ばれる)。2+ とTi4+コランダムが微量の鉄を含むと、青く見える(宝石質に達するとサファイアと呼ばれることもある)。3+宝石の品質に達するとイエローサファイアと呼ばれることもある)。ベリルの主成分はBe3アル2Si6O18ベリルが微量元素を含まない場合、無色に見える。3+ベリルが微量のFeを含むと、緑色に見える(宝石としての品質に達すると、エメラルドと呼ばれることもある)。2+宝石質に達するとアクアマリンと呼ばれることもある)。微量元素に起因する色を持つ宝石は「同色宝石」と呼ばれ、一般に様々な色を持つ。例えば、ペリドットの主成分は(Mg、Fe)2[SiO4ここでFeは2+ はペリドットを黄緑色に見せる。主要な元素に起因する色を持つ宝石は「イディオクロマティック・カラー・ジェムストーン」と呼ばれ、一般に単一の色調を持つ。

宝石の鉱物の化学組成と構造は、宝石の耐久性に影響を与えることができます。一般的に、珪酸塩と酸化物の鉱物はガーネットやクリソベリルのように耐久性が高く、炭酸塩の鉱物は酸と反応しやすいため、マラカイトのように耐久性が劣るので、加工中や保管中に酸と接触しないように注意する必要があります。水和性の宝石の鉱物は、加工中に水分が失われないように過度の温度から保護する必要があり、ターコイズ(CuAl6(ピーオー4)4(オハイオ州)8-5H2O)を含み、結晶化水(H2O)と構造水(OH-).温度が100~200℃になると結晶化水が抜け出し、600~1000℃になると構造水が抜け出し、いずれもターコイズの構造に不可逆的なダメージを与えます。同様のケースとして、トルマリン(OH-)とタンザナイト(OH-).

2. 宝石の内包物と分類

宝石内包物の概念は、広義と狭義に分けられる。狭い定義は、宝石の成長中に結晶欠陥の中に封入された他の鉱物成分を指します。広い定義は、狭い内包物や、色帯、双晶、劈開などの宝石の構造や物理的特性の違いを含む、宝石の鉱物の全体的な均一性に影響を与えるすべての特性を包含します。宝石の内包物は、その相と形成時期に基づいて分類することができます。

(1) 相による分類

宝石の内包物は、その相によって固体、液体、気体に分類される。

固形介在物

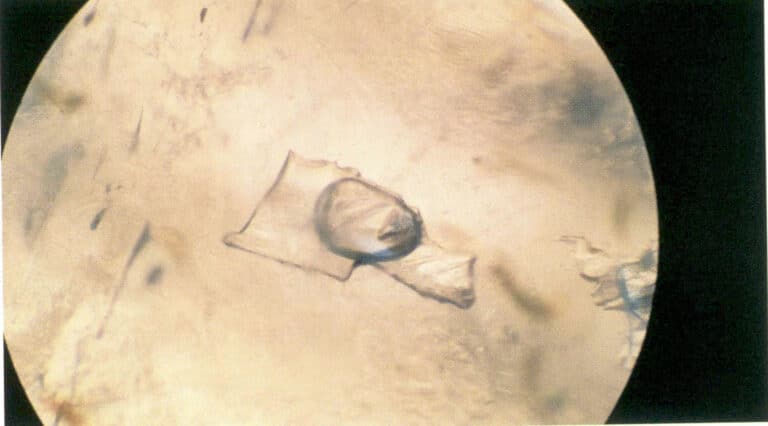

固形インクルージョンとは、宝石の中に固形で存在する内包物を指す。固形インクルージョンは、宝石の前に形成されることもあれば、宝石と同時に形成されることもある。例えば、石英中の針状ルチル包有物(図1-17)。

液体インクルージョン

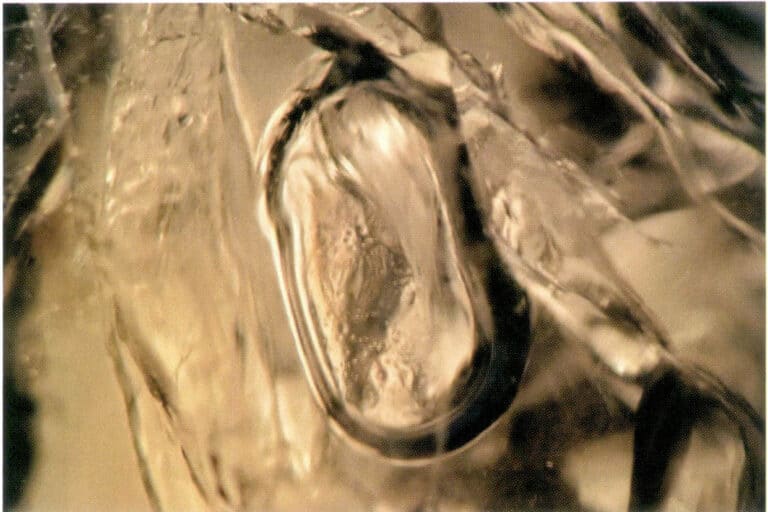

液体インクルージョン(liquid inclusions)とは、宝石の中にある液体状態のインクルージョンのことで、主に水で構成されている(図1-18)。

図1-17 結晶中のルチル針状インクルージョン

図1-18 宝石中の液体インクルージョン

ガス状介在物

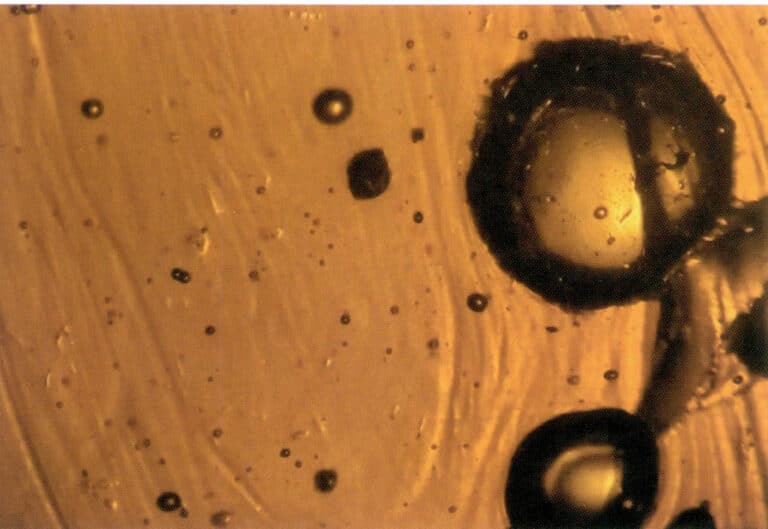

ガス状インクルージョンとは、宝石の中にガス状で存在する内包物を指す。例えば、気泡は琥珀やガラスによく見られる(図1-19)。

多相系介在物

固液二相、気液二相、固液気三相など、複数の相で存在する宝石内包物を指す(図1-20、図1-21)。

図 1-20 固体-液体-気体の三相包接

図1-21 気液二相包接

(2) 結成時期による分類

宝石の内包物は、その形成時期に基づいて、一次的内包物、合成的内包物、エピジェネティック内包物に分類することができる。

一次介在物

一次内包物は、宝石の結晶が形成される前に形成される内包物です。これらの内包物は固体の内包物であり、宝石と同じ物質である場合もあれば、異なる物質である場合もあります。

同系のインクルージョン

一次内包物は宝石の結晶と同時に形成され、固体、液体、気体の状態になる。

二次介在物

二次または形成後のインクルージョンは、宝石の結晶が形成された後に形成されます。例えば、カンラン石のスズラン状のインクルージョンは、ストレス下で形成されます。

(3) 一般的な宝石の内包物

宝石のインクルージョンを研究することは、宝石の品種を識別し、天然宝石と合成宝石を区別し、宝石が処理されているかどうかを判断し、宝石の起源を研究するための最良の方法の一つです。例えば、ビルマ産のルビーには針状ルチルのインクルージョンが多く含まれ、コロンビア産のエメラルドには気相-液相-固相の三相インクルージョンが多く含まれ、アクアマリンには雨のようなインクルージョンが含まれることがあり、カンラン石には特徴的なユリの花びらのような形のインクルージョンが含まれ、火炎融解合成ルビーには弧状の成長線、気泡、粉が見られることが多く、ヒスイ石は樹脂で処理されたり染色されたりすると、酸によるエッチング模様や網目のような色の分布が見られることがある。

宝石を加工する前に、内包物、成長線、クラックの分布など、宝石の内外の特性を総合的に観察する必要がある。一般的に言って、宝石を配置するとき、欠陥を回避し、宝石の歩留まりと品質を向上させるために努力すべきである。特別なケースでは、デマントイドのように、テーブル上の完全な尾のようなインクルージョンがその価値を大幅に増加させる、インクルージョンを保存する必要がある宝石の特定の品種があります。さらに、高クラリティの宝石は、しばしばファセットとして設計されている一方で、低い透明度、低い透明度、および開発されたクラックを持つものは、一般的にカボションとして設計されています。

第V節 宝石の物理的性質

1.宝石の機械的性質

(1) 切断

劈開(へきかい)とは、宝石の鉱物が外力を受けたときに、結晶構造の滑らかな面に沿って割れる性質のことで、この滑らかな面を劈開面という。宝石の劈開は、劈開面の滑らかさによって、完全劈開、完全劈開、公平劈開、不完全劈開、不完全劈開の5段階に分類される。

完全劈開は、雲母や黒鉛のように劈開面が完全で滑らかで、外力で容易に劈開することを特徴とする(図1-22)。完全劈開は、蛍石や方解石のような比較的完全で滑らかな劈開面を持ち、外力によって宝石が容易に平面に分裂できることを示す(図1-23)。

図1-22 雲母の完全劈開

図1-23方解石の完全劈開

中程度の劈開は、長石のように劈開面は目立つが十分に滑らかではなく、外力で平面に割れることを示す(図1-24)。不完全劈開は、外力では平面に割れにくく、カンラン石のような小さくて不均一な劈開面が断続的に見える程度である。不完全劈開、または劈開のないものは、石英のように外力で平面に割ることが困難なものを指す(図1-25)。

図1-24 長石の中劈開

図1-25 石英の極めて不完全な劈開

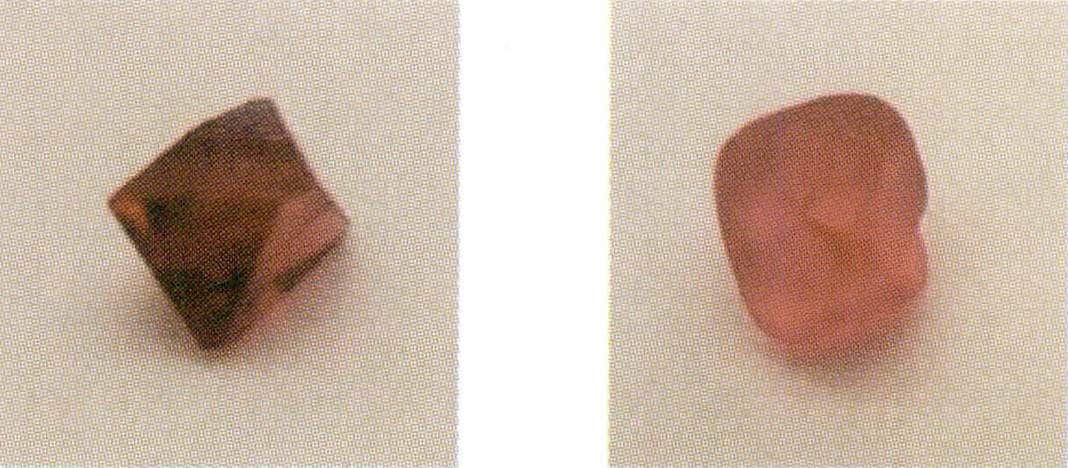

宝石の劈開が発達すると、蛍石の八面体の完全な劈開のように、劈開方向に沿って分裂することがあります。研磨の際、劈開方向が連続的に劈開を生じることがあり、その結果、ファセットが研磨されて輝きを放つことができなくなります。したがって、カットをデザインするときは、宝石のテーブルとほとんどのファセットが劈開方向と平行になるのを避け、図1-26と1-27のイエロー・トパーズのカット・デザインに示すように、劈開面と小さな角度をなすようにする。

図1-26 トパーズ・カウンターのデザインは、底面の劈開と小さな角度を成すべきである。

図 1-27 原料トパーズとその加工品

(2) 別れ

パーティングとは、外力を受けると宝石が特定の構造面に沿って分裂する性質を指す。このような構造には、双晶の境界や特定の内包物が含まれる。劈開は宝石の固有の特性であり、劈開面は一般的にパーティング面よりも滑らかである。

宝石は透明度が低いため、パーティングが生じると、パーティングの方向に沿って割れやすくなります。宝石の耐久性を確保するためには、ファセットではなく、カーブした形状にデザインする必要がある。パーティングが発達した一般的な宝石には、ルビー(図1-28)やサファイアなどのコランダム系の石がある。

(3)骨折

フラクチャーとは、外力を受けて宝石にランダムに発生する不規則な割れ目のことです。一般的な割れ目の種類には、図1-29から図1-31に示すように、コンコイド状割れ目、ステップ状割れ目、凹凸状割れ目、ギザギザ状割れ目などがある。ほとんどの宝石は、石英、アクアマリン、ペリドットなどのようにコンコイド状の割れ目を示し、ヒスイ石、ネフライトなどのように不均一な割れ目を示す。宝石の材料を選択するとき、異なる宝石の品種を大まかに区別するために、亀裂のタイプを使用することができます。

図1-28 ルビーの劈開

図1-29 石英の貝殻状亀裂

図1-30 石英のステップ状亀裂

図1-31 カリ長石の不揃いな割れ目

(4) ハーネス

宝石の硬度とは、圧力、ひっかき傷、または研磨に対する抵抗力のことである。宝石の硬度を表す最も一般的な方法は、モース硬度スケールです。モース硬度は、表1-6に詳しく示されているように、10種類の鉱物を基準として、硬さを10段階に分けた相対的な尺度です。

表1-6 モース硬度スケール

| 硬度レベル | 標準試料 鉱物 | 硬度レベル | 標準試料 鉱物 |

|---|---|---|---|

| 1 | タルク | 6 | オルソクレース |

| 2 | 石膏 | 7 | クォーツ |

| 3 | 方解石 | 8 | イエロー・ジェード |

| 4 | イエローストーン | 9 | サファイア |

| 5 | アパタイト | 10 | ダイヤモンド |

宝石の中には、硬度が異なる方向に変化するものがあり、硬度差と呼ばれています。硬度差の大きい宝石は、硬度差の方向に応じて、切断面の方向を合理的に設計する必要がある。例えば、カイヤナイトの結晶平行延長方向の硬度は4.5〜5であるが、結晶垂直延長方向の硬度は6.5〜7である。テーブルのデザインは硬度の大きい方向と平行にする。

硬度の高い宝石鉱物は、硬度の低い宝石鉱物に傷をつけ、研磨することができる。そのため、ダイヤモンド砥石やダイヤモンドポリッシングパウダーなど、ほとんどの宝石を研磨・研削することができる硬度の高い砥粒や工具を加工時に選択する必要があります。空気中には二酸化ケイ素(硬度7)が多く含まれているため、硬度7以上の宝石は使用中に傷がつきにくく、長期間輝きを保つことができ、耐久性が高い。硬度7未満の宝石は、着用時に空気中の二酸化ケイ素と摩擦を起こしやすく、表面に細かい傷がついて輝度が落ちたり、エッジの磨耗が大きくなったりします。そのため、一般的に硬度7以上の宝石は、その輝きと光沢を見せるためにファセット形状に加工され、硬度7未満の宝石は、エッジと空気との摩擦を減らし、寿命を延ばすために曲線形状に加工されることが多い。硬度が3未満の宝石鉱物は、一般的に宝石材料として選択することは考慮されません。

(5) タフネスと脆さ

宝石の靭性(じんせい)とは、外力を受けても破れたり砕けたりしにくい性質を指す。砕けやすい性質は脆性と呼ばれる。例えば、ネフライトやコランダムは靭性が高く、外力を受けても簡単には割れない。エメラルドは比較的脆性が高く、セッティングや着用中に簡単に割れないようにするため、エメラルドカットの形状に加工されることが多い。

(6) 密度と相対密度

単位体積あたりの宝石の質量を密度という。宝石の鑑別には主に相対密度が用いられる。相対密度とは、4℃における等体積の水の質量に対する空気中の物質の質量の比である。英語の略号はSGで、単位はない。

相対密度≒(空気中の宝石の質量/(空気中の宝石の質量-水中の宝石の質量))

図1-32に示すように、宝石の材料を選ぶとき、「重さ」を量ることで、宝石の相対密度をおおまかに判断することができ、混ざった山から相対密度が高すぎたり低すぎたりする宝石を素早く選ぶことができる。

2.宝石の光学的性質

(1) 宝石鑑別に使用される光源

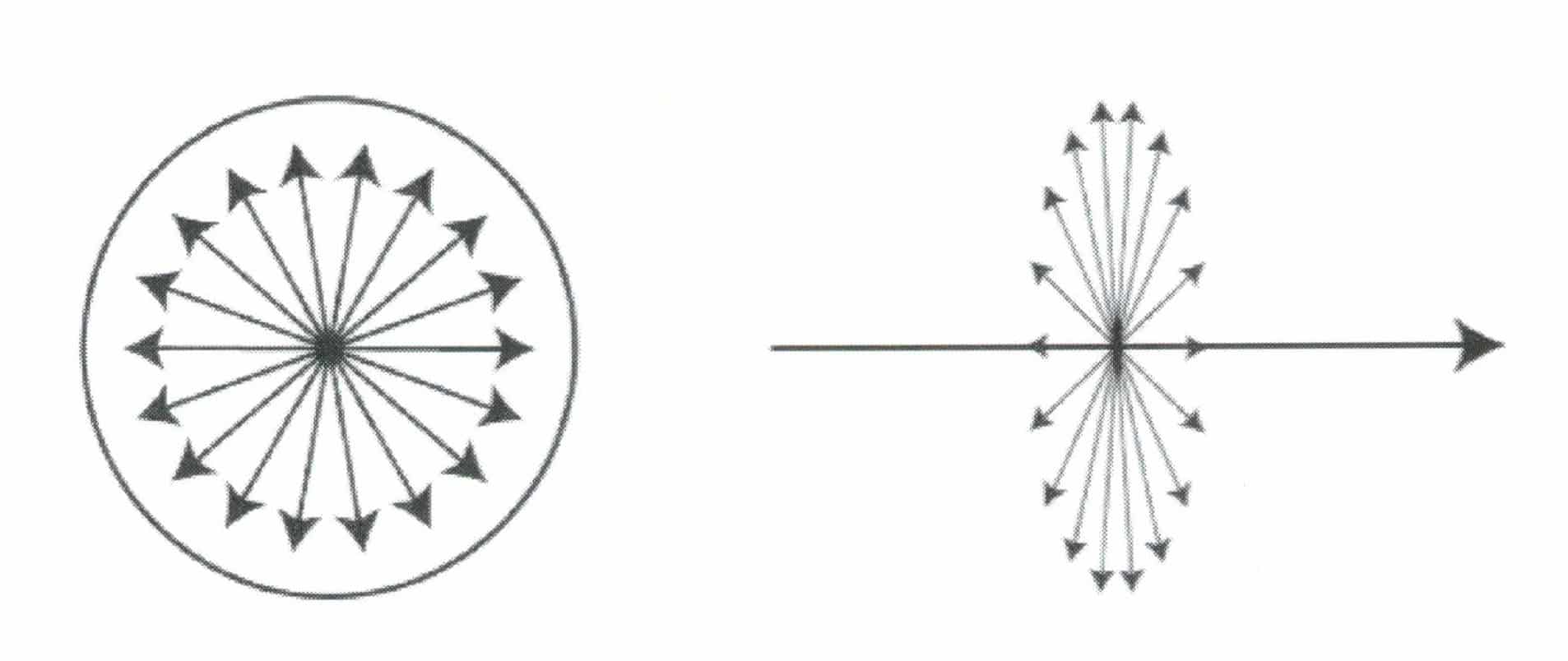

自然光とは、太陽光や人工照明など、実際の光源から発せられる光のことである。自然光の特徴は、図 1-33 に示すように、光波の伝播方向に垂直な面内では、全方向に等振幅の光振動があることである。

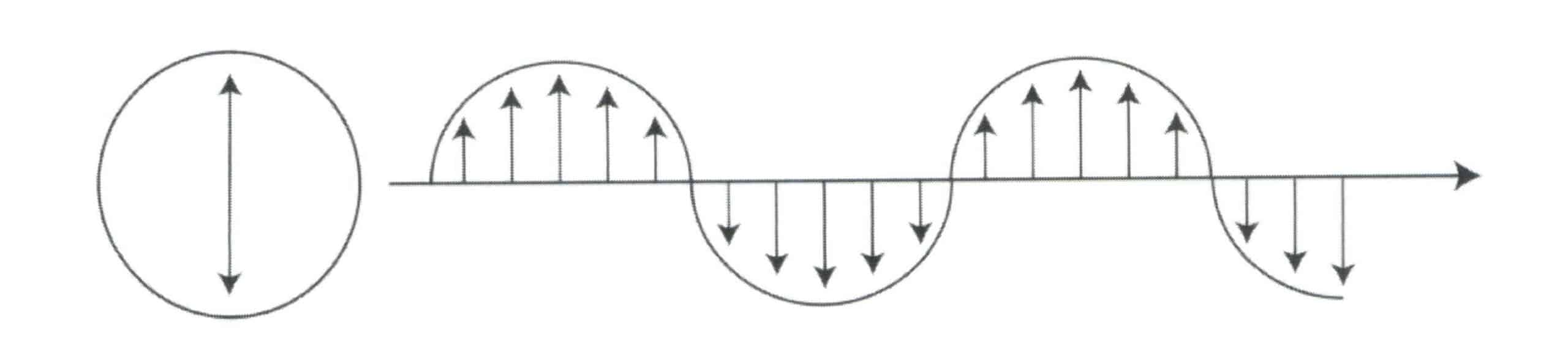

偏光とは、一定の方向に振動する光のことで、その振動方向は光波の伝搬方向と垂直である。図1-34に示すように、平面偏光や偏光光とも呼ばれる。

可視光線とは、電磁スペクトルのうち、人間の目で認識できる光のことで、一般的には波長が380~760nmのものを指す。

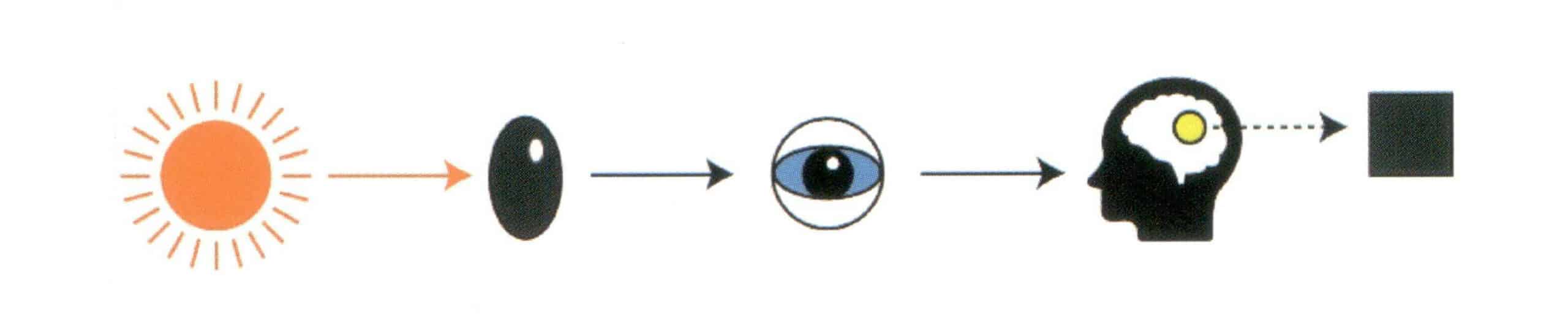

(2) 宝石の色

宝石の色は、図1-35に示すように、宝石が特定の可視光の波長を選択的に吸収した結果であり、残りの可視光は人間の目と脳によって知覚される。

プレクロイズム

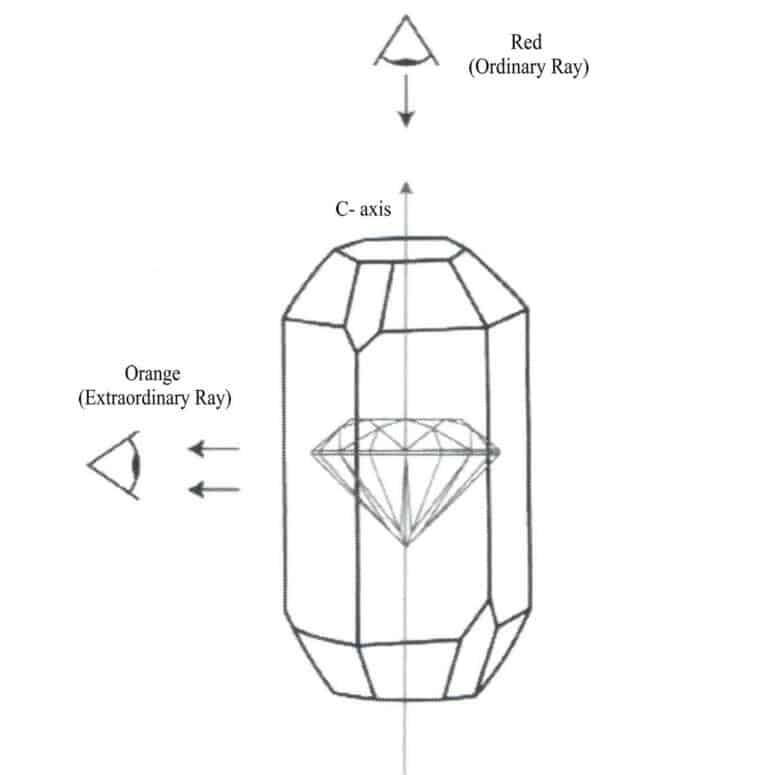

宝石のプレクロイズム(pleochroism)とは、非均質な宝石が異なる方向の可視光を選択的に吸収し、角度によって異なる色を示す現象を指す。一軸性結晶は二色性を示し、二軸性結晶は三色性を示す。一般に、プレオクロイズムは光軸の方向または光軸の面内で最も顕著であり、光軸に垂直な方向にはプレオクロイズムを示さない。強い多色性を持つ宝石には、タンザナイト、アイオライト、トルマリンなどがある。

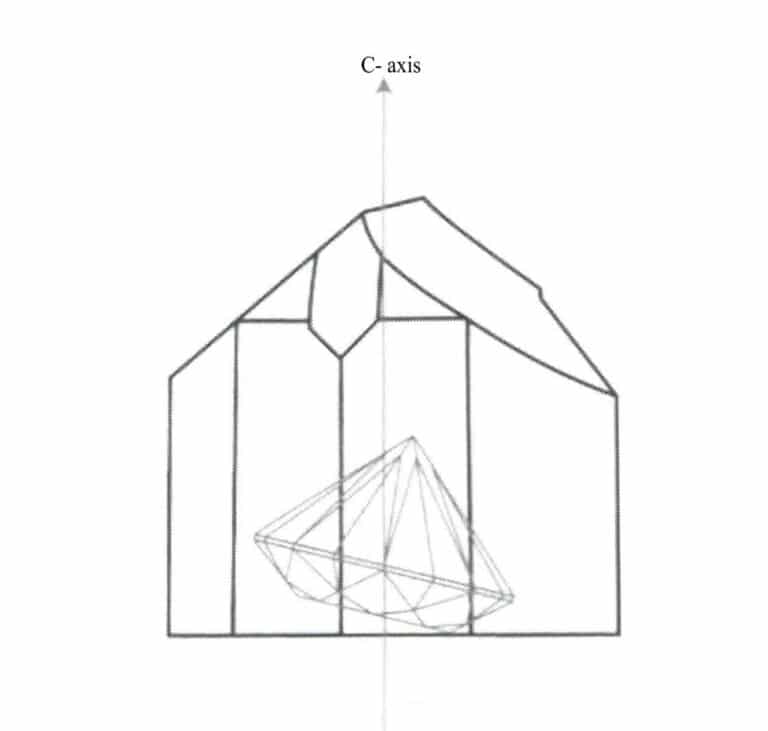

一般的に、宝石のカッティング設計では、宝石のテーブルを光軸方向に対して垂直または平行にし、テーブルが最も良い色を表示できるようにする。例えば、ルビーの場合、C軸方向が平行で明るい赤色、C軸方向が垂直で橙赤色に見える場合は、図1-36に示すように、テーブル方向から明るい赤色が観察できるように、設計時に宝石テーブルをC軸に対して垂直にする。濃緑色のトルマリンでは、c軸平行方向が濃く、c軸垂直方向が薄く見えるので、設計時に宝石台をc軸と平行にして、テーブル方向から適当な緑色を観察できるようにする。

カラーバンド、カラースポット、カラーシェイプ

宝石の本体との色の差が大きい部分は、カラーバンド、カラースポット、カラーシェイプなどと呼ばれることがあります。宝石のカラーバンドは、多くの場合、一定の方向のストリップまたはラインの形で表示されます。宝石のカットを設計する際には、図1-37に示すように、宝石台上に色帯や色形などが不揃いに現れないようにする必要がある。例えば、ルビーやサファイアは六角形の色帯がc軸に直交していることが多く、一般に宝石のカットを設計するときは、宝石表をc軸に平行にするように心がけるべきである。

(3) 宝石の光沢

宝石の光沢とは、宝石の表面が光を反射する能力のことである。図1-38から図1-41に示すように、光沢は金属光沢、亜金属光沢、アダマン光沢、ガラス光沢に分類される。宝石の特殊光沢には、図1-42、1-43に示すように、油性光沢、樹脂光沢、絹光沢、真珠光沢などがある。同じ種類の宝石でも、研磨の良し悪しは光沢の強さに影響する重要な要素の一つであり、研磨が良いほど光沢は強くなる。

図 1-38 金属光沢

図 1-39 亜金属光沢

図1-40 アダマンチン・ラスター

図1-41 ガラスの光沢

図 1-42 樹脂光沢

図1-43 真珠光沢

コピーライト @ Sobling.Jewelry - ジュエリー カスタムジュエリーメーカー、OEMおよびODMジュエリー工場

(4) 特殊光学効果

宝石の特殊光学効果には、主にキャッツアイ効果、スターライト効果、プレイ・オブ・カラー効果、カラーチェンジ効果、ハロー効果、ムーンライト効果、サンドゴールド効果などの現象があります。特殊な光学効果を持つ石は、カラーチェンジ効果を除いて、曲線の形状に加工されることが多い。

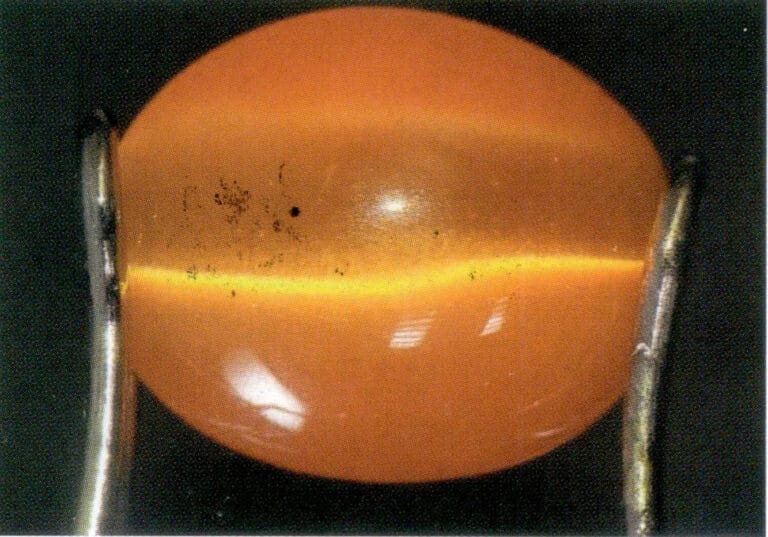

キャッツアイ効果とスターライト効果

キャッツアイ効果とは、曲面の宝石が光の反射と屈折によって明るい線を示す現象を指し、キャッツアイに似ている。スターライト効果とは、曲面の宝石が光の反射と屈折によって2本以上の明るい線を見せる現象を指し、星の瞬きに似ています。

宝石がキャッツアイ効果またはスターライト効果を示すための条件:第一に、その宝石には、繊維状、針状、または管状のインクルージョンや構造が密に配列され、配向した一組(キャッツアイ効果)または複数組(スターライト効果)が含まれていなければなりません。第二に、宝石のカットを設計するとき、宝石の底面は、インクルージョンの平面に平行でなければなりません。湾曲した宝石の高さは、宝石によって生成された明るい線が介在物の方向に対して垂直であると、介在物からの反射光の焦点に一致する必要があります。最後に、図1-44から1-46に示すように、曲面は研磨し、底面は未処理または未研磨のままにするのが一般的である。

図1-45 繊維状介在物が平行に配列されたガラスのキャッツアイ

図1-46、ガラスのキャッツアイ効果

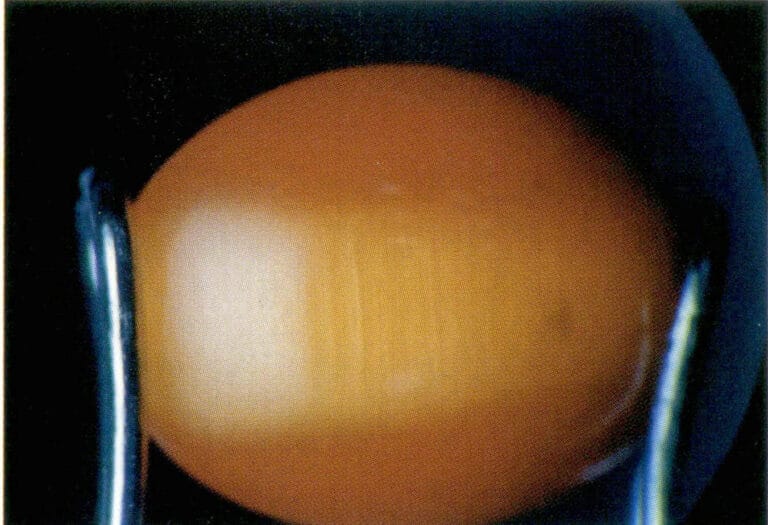

色彩効果の遊び

プレイ・オブ・カラー効果とは、主に光の干渉や回折によって、同じ宝石に様々な色の斑点が生じ、観察する角度によって斑点の色が変化する現象を指す。

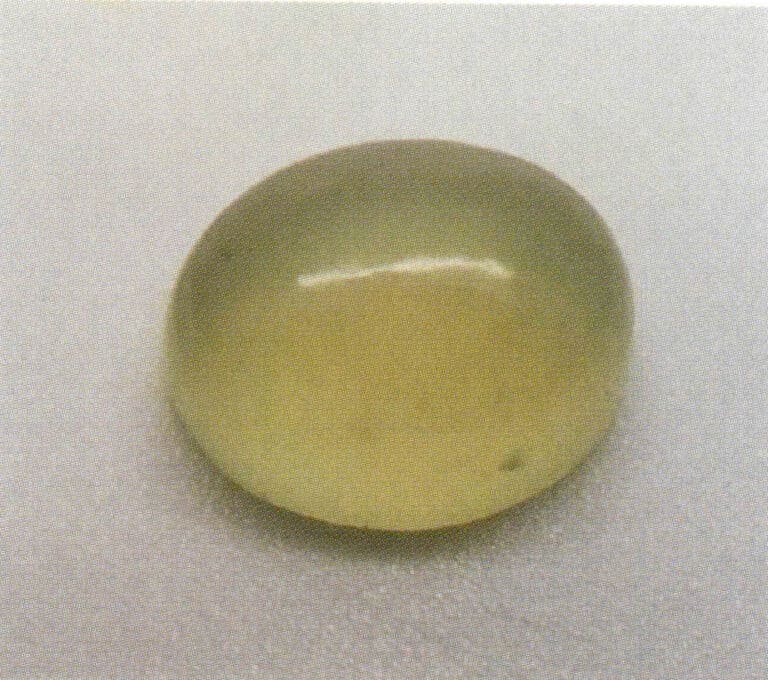

オパールは遊色効果を示すことができ、宝石の底面はほとんどの色斑面に平行であるべきである。図1-47に示すように、主に曲線状にデザインされた宝石の中心として、鮮やかな色を持つ部分を選択します。

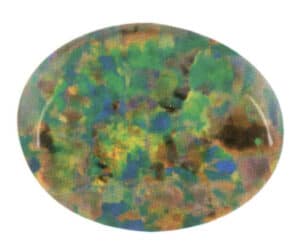

無色透明、ムーンストーン効果、サンストーン効果

長石グループの宝石は、ラブラドライトの無彩色効果、ムーンストーンの月長石効果、サンストーンの太陽長石効果など、さまざまな特殊光学効果を生み出すことができる。ラブラドライトのアデュラレッセンスとは、ラブラドライトの双晶の薄い層や、配向した板状や針状の内包物の間で光が干渉し回折する現象で、宝石を回転させると赤、黄、青などの色が現れます。ムーンストーンのムーンストーン効果とは、光がカリウム長石とナトリウム長石の層間や双晶の層間で乱反射や干渉・回折を起こし、宝石を回転させると月光を思わせる青や白の色合いを呈する現象をいう。サンストーンのサンストーン効果とは、図1-48に示すように、粗く配向した板状や針状の内包物の間で光が屈折・反射し、宝石を回転させるとまばゆい反射を多数見せる現象をいう。

長石グループの特殊な光学的効果は、宝石の層構造と関連している。したがって、宝石をデザインする際には、底面をその層構造と平行にし、特殊な光学的効果をよりよく表現するために、湾曲した形状に研磨する必要がある。

(5) 宝石鉱物の屈折率と屈折率

ある媒質から別の媒質へ光が通過するとき、界面で反射と屈折の現象が起こる。

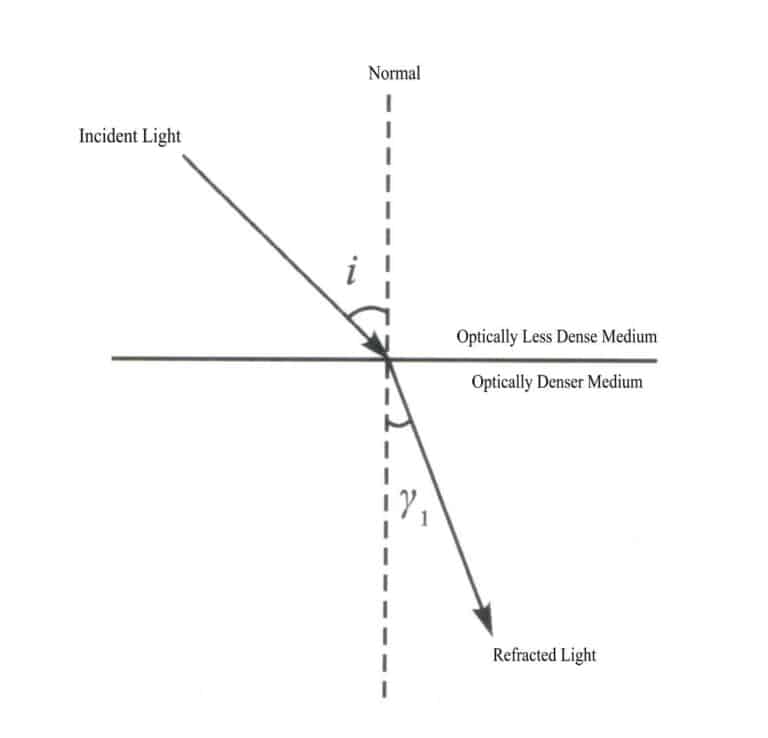

屈折の法則:屈折の法則:光がある角度で希薄な媒質(屈折率が低い)からより密度の高い媒質(屈折率が高い)に入射するとき、屈折光線、入射光線、法線は同一平面上にあり、屈折光線と入射光線は法線の反対側にある。密度の高い媒質から希薄な媒質に光が斜めに入射する場合、屈折角は入射角より大きくなる。入射角が大きくなると、屈折角も大きくなる。光線が媒質表面に垂直に入射する場合、伝播方向は変わらず、光路は屈折可逆となる(図1-49)。

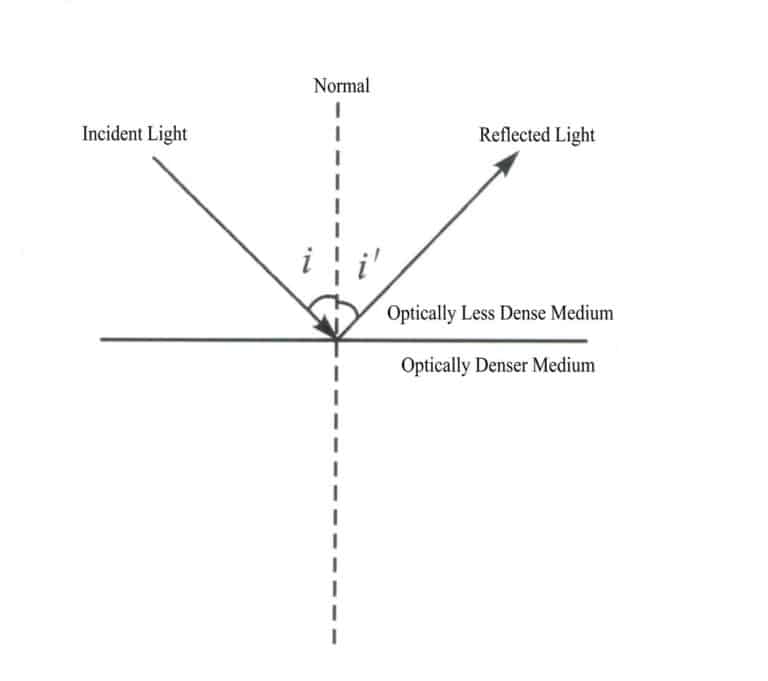

反射の法則:光が境界に当たったとき、反射光線、入射光線、法線は同一平面上にあり、反射光線と入射光線は法線の反対側にあり、反射角は入射角と等しくなる(図1-50)。

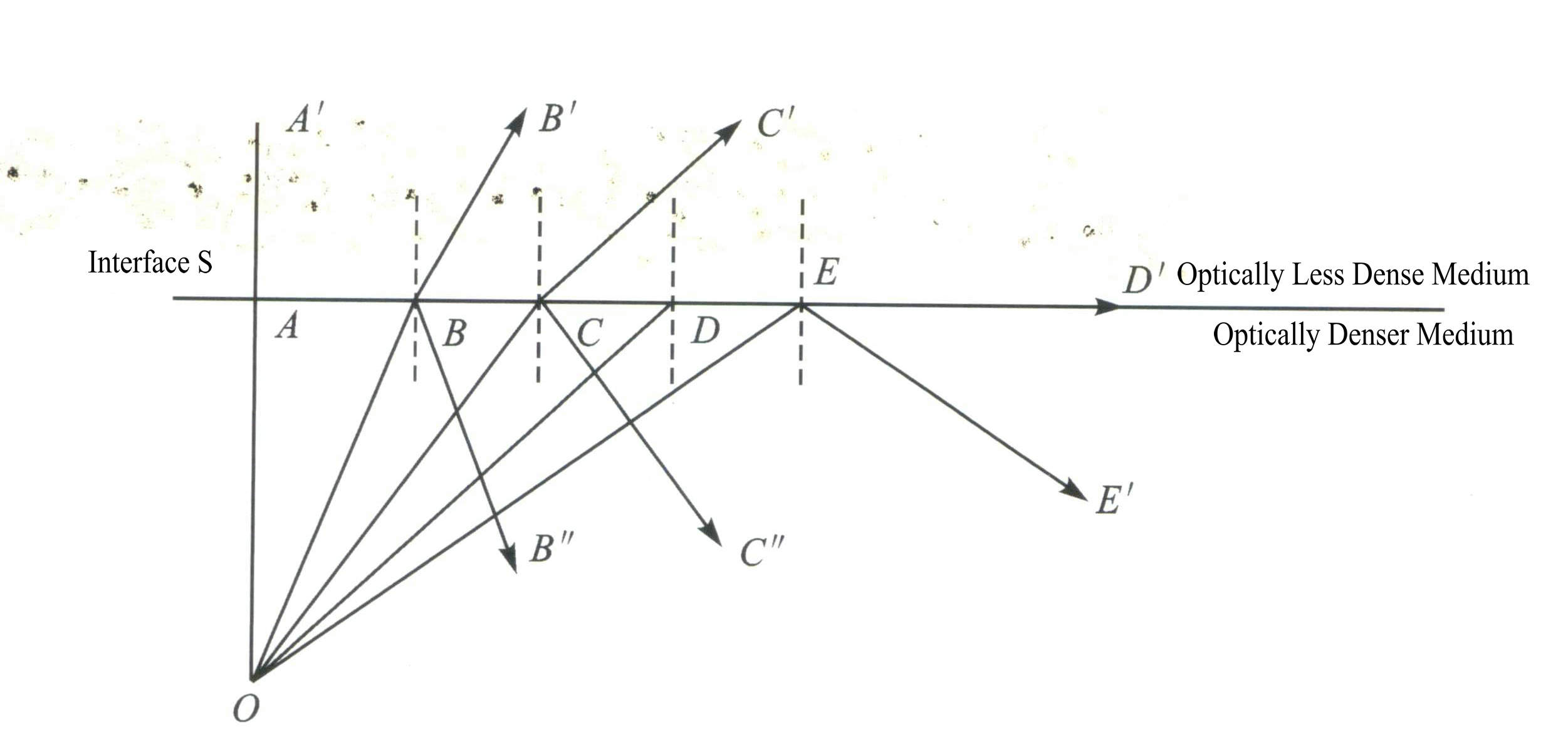

全反射:光波が高密度の媒質から低密度の媒質に入射するとき、入射角度を大きくすると、入射光はもはや屈折せず、代わりに高密度の媒質に全反射する。この現象は全反射と呼ばれ、図1-51に示すように、対応する入射角は全反射の臨界角として知られている。

密度の低い媒質の屈折率をnとする。1より密度の高い媒質の屈折率を n2 (n2 > n1)、全反射の臨界角はɸ、sinɸ=n1/n2.

複屈折は、不均質な宝石の最大屈折率と最小屈折率の差である。複屈折が大きい宝石の場合、カットのデザインは、テーブルが光軸に対して垂直になるようにする必要があります。光軸に沿って見ると、宝石は複屈折を示さず、図1-52と1-53に示すように、宝石の外観に影響を与える可能性のある顕著なファセットエッジのゴーストを防ぐことができます。

図1-52 オリビン原石(左)と完成品(右)

図1-53 カンラン石の二重屈折 6.宝石鉱物の分散

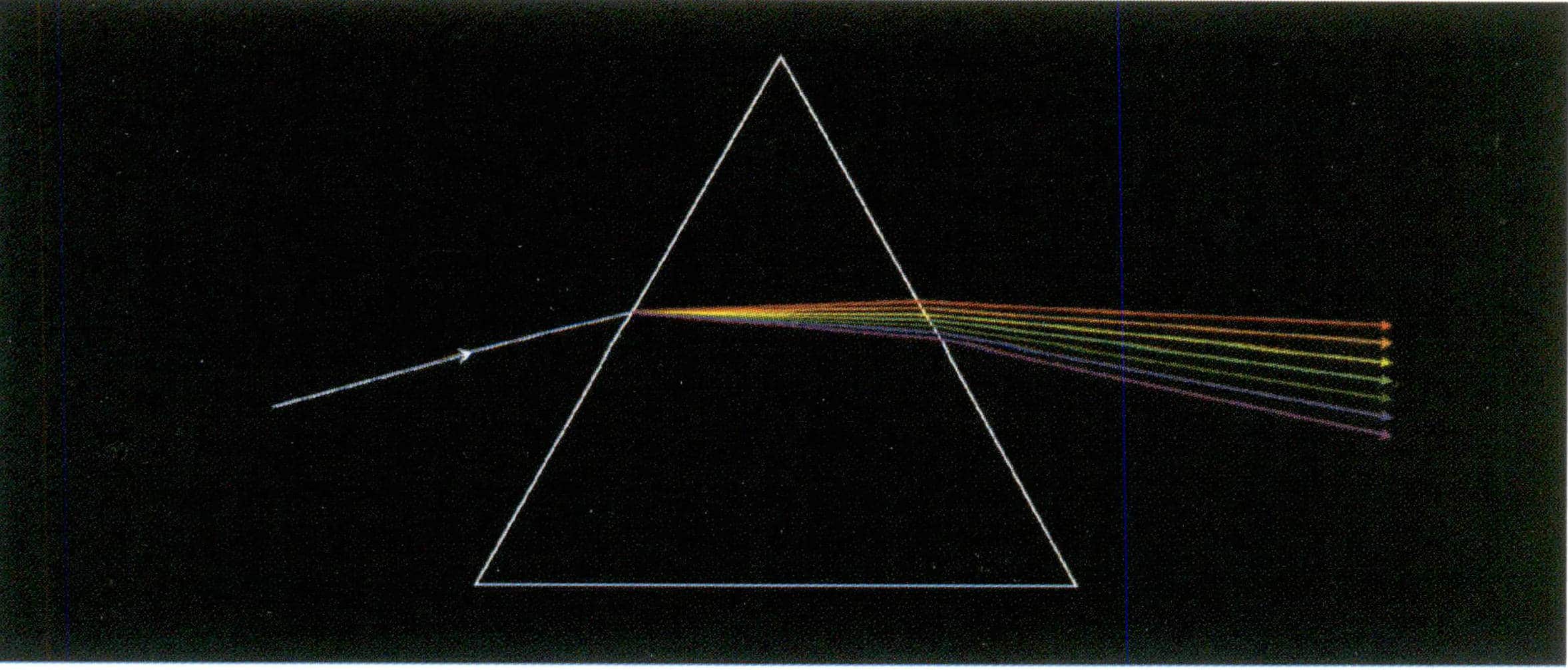

(6) 宝石鉱物の分散

白色光が物質を通過する際に、異なる波長の色光に分解される現象を分散という。例えば、図1-54に示すように、白色光は屈折率の違いによって構成色に分解される。分散性の高い宝石としては、スペサルチン0.027、ジルコン0.039、ダイヤモンド0.044、スフェーン0.051、デマントイド0.057、キュービック・ジルコニア0.065などがある。

ルビー、ガーネット、オリビンなど、屈折率や分散値の高い宝石は、その輝きやファイアーを際立たせるため、ブライト・カットでデザインされることが多い。屈折率や分散値が低いものは、エメラルドやアクアマリンなど、宝石の色を強調するステップ・カット・スタイルでデザインされることが多い。

(7) 宝石のその他の物理的性質

熱伝導率

熱伝導率とは、物質が熱を伝導する能力のことである。金属が最も熱伝導率が高く、次いで結晶、非晶質は最も熱伝導率が低い。例えば、金は熱伝導率が高く、触ると冷たく感じるが、プラスチックは熱伝導率が低く、触ると温かく感じる。宝石の結晶の中では、ダイヤモンドが最も熱伝導率が高い。そのため、ダイヤモンドを他の類似の宝石と区別するために、熱伝導率計が発明された。

電気伝導率

電気伝導率とは、物質が電荷を伝導する能力のことである。一般的に、金属は非金属よりも電気伝導率が高い。一般的な宝石の中では、天然のブルーダイヤモンドは半導体であるが、照射されたブルーダイヤモンドは電気を通さないため、鑑別に役立つ。同時に、半導体は、IIb型ダイヤモンド(ダイアモンド)のような電子部品の開発にも利用できる。

圧電性

圧電性とは、外力を受けると電荷を発生する物質の性質を指す。圧電特性を持つ鉱物は、水晶振動子などのラジオ技術や水晶エレクトロニクスに応用できる。

熱電

熱電性とは、熱を加えると電荷を発生する物質の性質を指す。例えば、トルマリンは熱電特性を持つ。

静電気

静電気とは、摩擦を受けると静電気を発生する物質の性質を指す。例えば、琥珀やプラスチックには静電特性がある。

磁気

宝石の鉱物に鉄、コバルト、ニッケルなどの金属元素が含まれていると、主に磁性が生じます。例えば、ラブラドライトに含まれるかなりの量の磁鉄鉱は、識別を助けることができる。

セクション VI 宝石検査機器

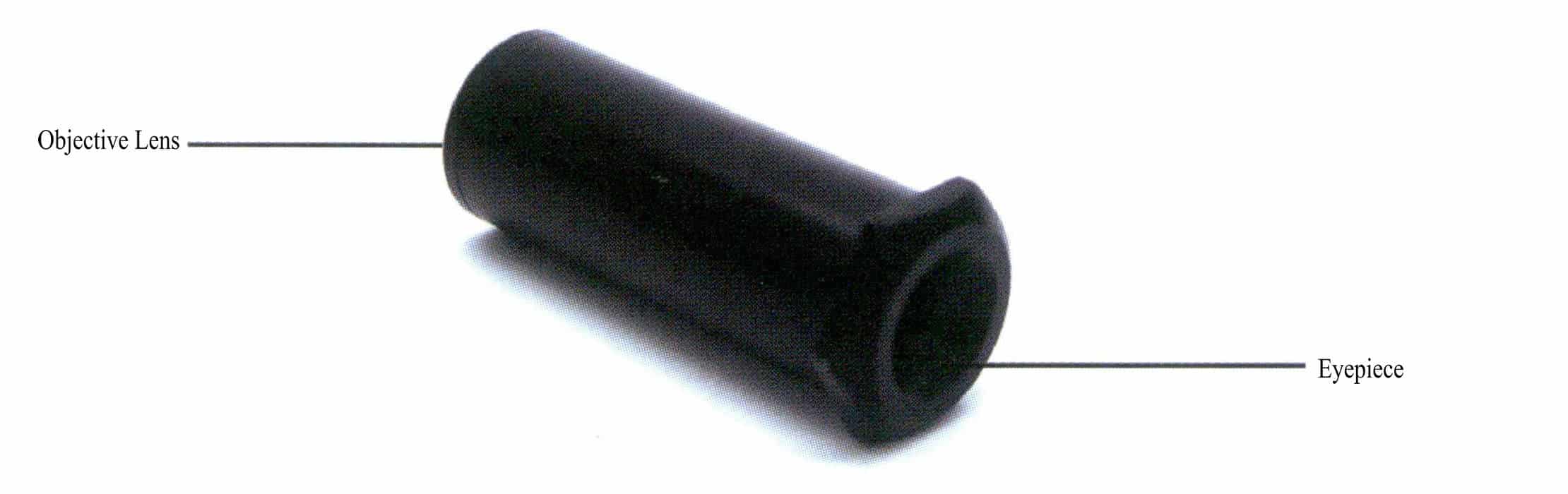

1.ジェムストーン10倍拡大鏡

(1) 宝石用10倍拡大鏡の構造

一般に使用されている宝石用10倍拡大鏡は、図1-55に示すように、上下の凹凸レンズと中間の両凸レンズの3つの部分からなる3成分レンズである。

図 1-55 宝石用 10 倍拡大鏡の物体と光学構造

(2) 宝石用10倍拡大鏡の使い方

- 試料を洗浄する。

- 短時間で疲れないように、両目を開けたまま拡大鏡を目に近づける。

- 宝石用ピンセットで試料をつまみ、拡大鏡を持った手にもたせかけ、試料から約2.5cmの距離で観察する。

- まず、宝石全体の外観と内部の特徴を観察し、次に特定の観察に焦点を当てる。

(3) 宝石用10倍拡大鏡の使用

10倍の拡大鏡を使って、内包物の分布、色帯、成長線、劈開、加工品質など、宝石の内外の特徴を観察することができる。

(4) 注意事項

- 表面の汚れや埃を表面の特徴と間違えないように、使用前に試料を洗浄しなければならない。

- 様々な現象を総合的に観察するためには、複数の角度から試料を観察する必要がある。

- 宝石拡大鏡を使用する際は、「3つの支え」を達成することが重要である。テーブルに肘をつき、両手を合わせ、拡大鏡を持つ手を頬に当て、最大限の安定性を確保する。

- ガラスレンズは比較的硬度が低いため、使用後は速やかに収納し、保護ケースで覆う必要がある。

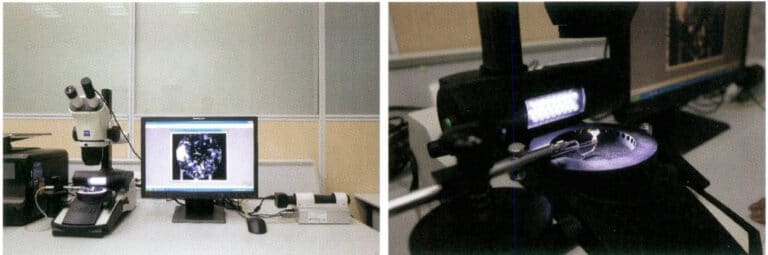

2.宝石顕微鏡

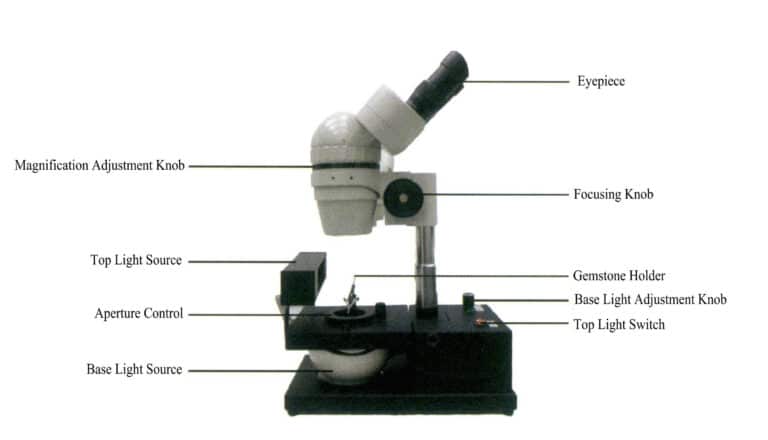

(1) 宝石顕微鏡の構造(図1-56)

光学系:接眼系、対物系、ズーム系など。

照明システム:下部光源、上部光源、電源スイッチ、光量調整ノブなどを含む。

メカニカルシステム:ブラケット、ベース、焦点距離調整ノブ、絞りロック、宝石ホルダーなど。

(2) 宝石顕微鏡の使用方法

- 試料をきれいにし、ジェムクリップの上に置く。

- レンズを最も低い位置に調整し、顕微鏡照明灯を点灯する。

- 瞳孔間距離に合わせて接眼レンズを調整すると、視野が真円になり、調整が完了したことを示します。

- まず、固定焦点接眼レンズの視野がクリアになるように焦点距離を調整し、次に可変焦点接眼レンズの視野がクリアになるように焦点距離を調整し、最後にフォーカスノブを調整してピントを合わせます。

- 必要に応じて適切な照明方法を選択し、まず標本の全体的な状態を観察し、次に対物レンズの倍率を上げて局所的な観察を続ける。

- 観察が終わったら、宝石をきれいに収納し、顕微鏡をリセットしてカバーをかける。

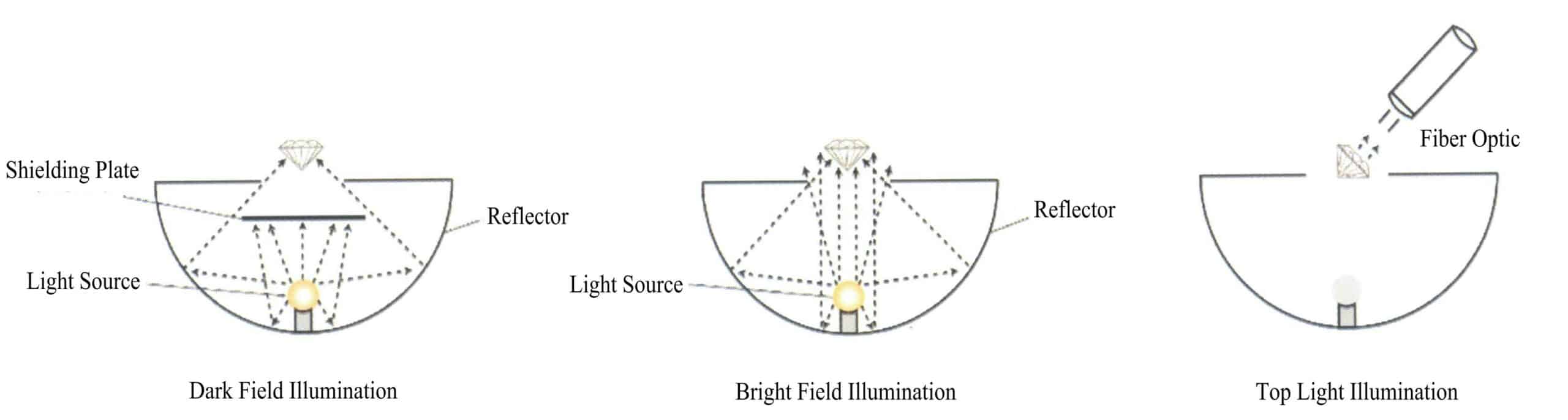

(3) 宝石顕微鏡の照明方法

宝石顕微鏡の主な照明方法には、反射照明、暗視野照明、明視野照明がある。反射照明は上部光源を使用し、主に宝石の外観を観察するために使用されます。暗視野照明は、黒色の遮蔽板とともに下部の光源を使用し、主に宝石の内部の特徴を観察するために使用されます。明視野照明は、顕微鏡に内蔵された底部光源を使用し、遮蔽物を取り除いて観察するもので、色の濃い宝石の内部インクルージョンや成長線を観察するために使用される。以上のほか、図1-57に示すように、散乱光照明、点光照明、水平照明、マスキング照明、偏光照明などがある。

(4) 宝石用顕微鏡の用途

宝石顕微鏡を使えば、クラック、インクルージョン、カラーバンド、成長線など、宝石の内外の特徴を総合的に観察することができる。

(5) 注意事項

- 顕微鏡を使用する際は、機械部分をやさしく扱ってください。

- 接眼レンズや対物レンズを手で触らないでください。クリーニングには専用のレンズペーパーを使用してください。

- 顕微鏡を使用した後は、光源の明るさを最低に調節し、電源を切ってください。

- 使用後は、調整ノブが緩まないよう、対物鏡筒を速やかに最下位置に調整すること。

3.屈折計

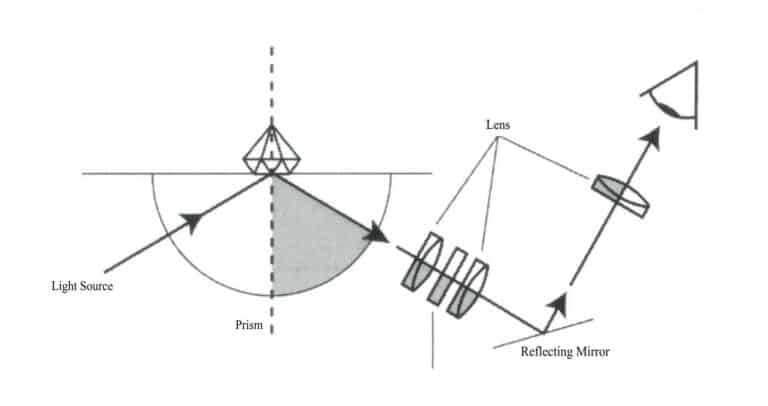

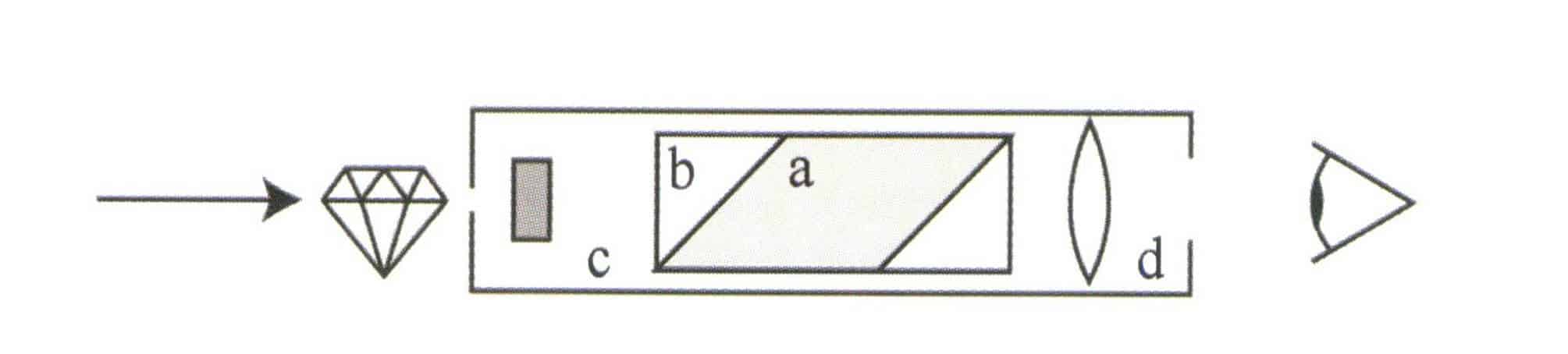

(1) 屈折率計の原理

宝石用屈折計の原理は、図 1-58 に示すように、屈折の法則と全反射の原理に基づいています。

(2) 屈折計の構造

宝石用屈折計は、図1-59に示すように、主に高屈折率プリズム、ミラー、レンズ、偏光板、光源、スケールから構成されています。現在市販されている屈折計のプリズムは鉛ガラス製が多く、光源は波長589.5nmの黄色光が一般的です。宝石とプリズムの間には薄い空気膜があるので、両者の光学的接触を良好にするために接触液(屈折油)が必要である。

(3) 屈折率計の使用方法

宝石の特定の状況に応じて、近視眼的方法または遠視眼的方法のいずれかを選択することができます。一般的に、ファセットのある宝石は近視眼法で測定されることが多く、小さなファセットやカーブのある宝石は遠視眼法で測定されることが多い。

近視の方法

- 試料と試験台を清掃する。

- 電源を入れ、プリズム試験台の中央に液滴径約1〜2mmの屈折率オイルを滴下する。

- 研磨された最大のファセットを選び、プリズム試験台の中央にある油滴の上にそっと押し付ける。

- 接眼レンズに目を近づけ、宝石を回転させ、シャドーラインの上下の動きを観察し、測定値を読み取り記録する。

- 検査終了後、検体および検査台は速やかに洗浄し、検体を回収し、電源を切ること。

遠視法

- 試料と試験台を清掃する。

- 電源を入れ、適量の屈折率オイルを検査台近くの金属面に滴下する。

- 宝石の曲面が適切な量の屈折率オイルに接触するように、曲面を下に向けて置く。

- 適量の屈折率オイルを入れた宝石を検査台の中央に置く。

- 目を前後に動かして宝石の輪郭を観察する。

- 目を上下に動かして、宝石の輪郭内の明暗の変化を観察し、明暗が半分になる境界で測定値を記録する。

- 試験終了後、速やかに試料と試験台を洗浄し、試料を回収し、電源を切ってください。

(4) 屈折率計の目的

宝石の屈折率、複屈折、軸特性、光学特性を調べることができる。

(5) 注意事項

- 宝石の表面はよく研磨されている必要があります。曲がった宝石の底面がよく研磨されていれば、ファセット法で検査することができます。

- 有機質の宝石や多孔質の宝石は、屈折率計を使用して屈折率をテストするべきではありません。

- 検査前に検査台と宝石をきれいにしてください。

- 二重屈折率の正確な値を得るためには、いくつかの面を測定する必要がある。

- 宝石の屈折率と屈折油の屈折率の区別に注意すること。

- 宝石やピンセットによる傷が検査台の寿命に影響しないよう、屈折率計の検査台を保護するよう注意してください。検査結果の精度は、宝石の研磨状態、使用する屈折オイルの量、屈折率計自体の精度など、さまざまな要因に左右されます。

- 試験後は、腐食を防ぐため、試験台に残った接触液を速やかに拭き取ってください。

4.偏光フィルター

(1) 偏光板の原理

自然光が下側偏光板を通過すると、下側偏光板と平行な偏光が発生する。図1-60に示すように、上下の偏光板の振動方向が平行なとき、視界は最も明るくなり、振動方向が垂直なとき、視界は最も暗くなる。

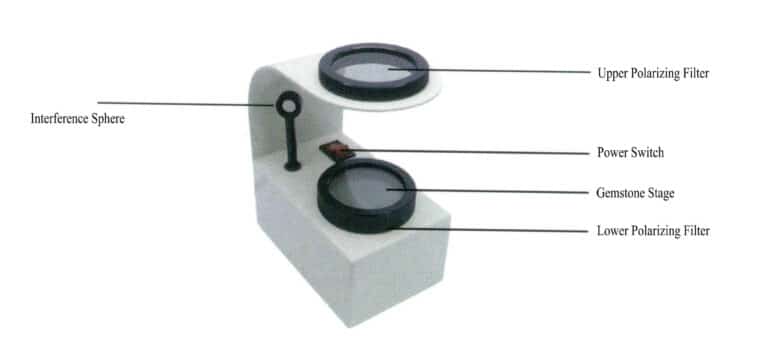

(2) 偏光板の構造

偏光板の主な構成は、図 1-61 に示すように、上偏光板、下偏光板、ジェムステージ、光源である。

(3) 偏光板の使い方

- 検査する宝石をきれいにする。

- 光源を点灯し、上部偏光板を回転させて垂直偏光と水平偏光を垂直にし、視野を上から観察して最も暗い点を見つける。

- テストする宝石をステージに置く。

- 宝石(ステージ)を360°回転させ、宝石の明るさの変化を観察し、偏光顕微鏡で観察した現象を記録し、結論を表1-7に示す。

- 検査する宝石を保護し、電源を切る。

表1-7 偏光顕微鏡で観察された現象と結論

| オペレーション | 現象 | 結論 |

|---|---|---|

| 交差させた偏光板の下で、宝石を360度回転させる。 | 4つの明るさと4つの暗さ | 光学異質体 |

| 交差させた偏光板の下で、宝石を360度回転させる。 | 完全な暗闇/通常の消滅 | 光学的均質体 |

| 直交偏光下で宝石を360°回転させる | フルブライト | 光学的不均質集合体 |

(4) 偏光フィルターの使い方

宝石の偏光フィルターを使用すると、光学特性や軸特性をテストし、宝石のプレクロイズムを観察することができます。

(5) 注意事項

- 不透明な宝石、小さすぎる宝石、クラックやインクルージョンが多い宝石は検査に適さない。

- テスト中、結論に影響を与えないよう、宝石を複数の方向から観察すべきである。

5. 電子天秤

電子天秤を使って宝石の相対密度を調べる原理

(1) 電子天秤を使って宝石の相対密度を調べる原理は、アルキメデスの原理である。

相対密度(d)≒空気中の宝石の質量/(空気中の宝石の質量-水中の宝石の質量)。

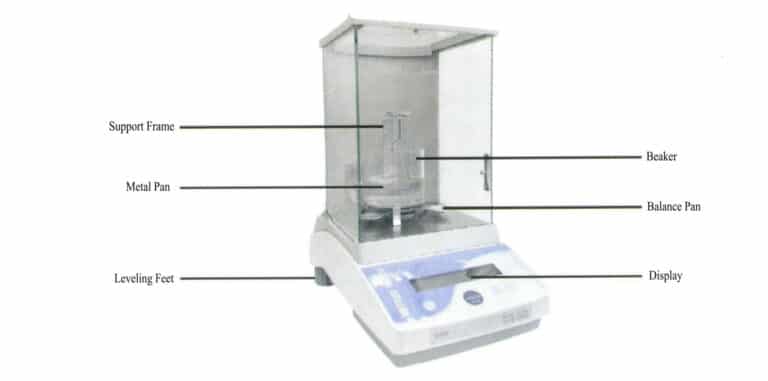

(2) 電子天秤の構造

電子天びんは、図 1-62 に示すように、計量皿、水準器、ディスプレイから構成されています。

(3) 電子天びんの使用方法

質量の測定方法

- 水準器の気泡がリングの中央に来るように、水平足を調整します。

- ピンセットを使って宝石を目盛皿に置き、データが安定するまで待ってから、測定値を読み取り、記録する。

- 計量が終了したら、宝石を片付け、計器の電源を切る。

清水計量法による相対密度の試験。

- 検査する宝石をきれいにする。

- 電子天びんの電源を入れ、ゼロ校正を行う。

- 宝石を秤の上に置き、その質量Gを記録する。空 空中で。

- ピンセットを使って宝石を取り外し、天びんをゼロに調整する。

- 宝石と金属製バスケットの両方が完全に水に浸かるようにしながら、ピンセットでそっと宝石を金属製バスケットに入れ、水中の宝石の質量を測定する。水.

- 測定値を式SG≈Gに代入する。空/ (G空 - G水)、宝石の相対密度を求める。

- 宝石を取り出し、乾燥させて保管し、電源を切る。

(4) 電子天秤の用途

一般的に使用されている電子天秤は、小数点第4位まで正確に読み取ることができ、主に宝石の計量や相対密度の測定に使用される。

(5) 注意事項

- クラックの多い多孔質の宝石、または小さすぎる宝石(0.3カラット未満)は、清水計量法を用いた相対密度の検査は行うべきではありません。

- 金属スクープと被検査宝石を水中に沈める際には、気泡を排除しなければならない。

- 電子天びんは、干渉を避けるためにドアや窓を閉め、安定した場所に置いてください。

6.ダイクロスコープ

(1) ダイクロスコープの原理

自然光が不均質な宝石に入射すると、振動が垂直で、伝播方向が異なる2つの偏光ビームに分かれる。不均質な宝石は、振動方向によって異なる光を吸収し、これら2種類の光を分離し、異なる色を現すことがあります。着色された、透明な(光を透過する)不均質な宝石だけが、プルオクロイズムを示すことができる。

(2) ダイクロスコープの構造

ダイクロスコープは、図1-63と図1-64に示すように、主に対物レンズ、方解石、接眼レンズから構成される。

(3) ダイクロスコープの使い方

- 宝石サンプルに白色光を透過させる。

- ダイクロスコープを宝石の近くに置き、ダイクロスコープに入る光が透過光であることを確認する。

- ダイクロスコープに目を近づけ、回転させながらダイクロスコープの2つの窓の色の違いを観察する。

- 結果を記録し、分析する。

(4) ダイクロスコープの使用法

図1-65に示すように、宝石のpleochroismを観察する。

(5) 注意事項

- 多色性を示すことができるのは、着色された透明な宝石だけである。

- 観察は多方向から行うべきである。

- 弱いプレオクロイズムを持つ宝石について早合点するのは控え、他の方法で検証すべきである。

- 宝石の不均一な色分布をプレオクロイズムと誤解しないように。

7.紫外線蛍光ランプ

(1) 紫外線蛍光ランプの原理

紫外線蛍光ランプは、主波長365nmの長波長紫外線と波長253.7nmの短波長紫外線を照射することができ、長波長紫外線と短波長紫外線の下で宝石の発光特性を観察することができる。

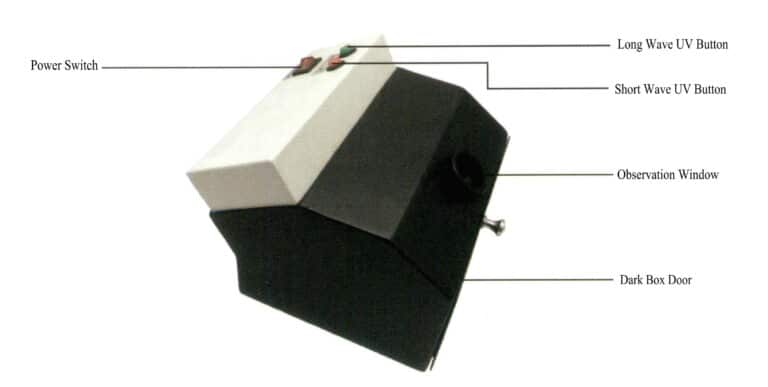

(2) 紫外線蛍光ランプの構造

紫外線蛍光ランプは、図1-66に示すように、主に長波長紫外線光源と短波長紫外線光源、暗箱、電源スイッチから構成されている。

(3) 紫外線蛍光ランプの使い方

- 検査する宝石をきれいにし、紫外線蛍光灯の下に置き、暗箱を閉める。

- 光源を点け、長波または短波の紫外線を選択し、宝石の発光特性を観察する。

- 主に蛍光の強さ、色、場所などの現象を記録する。

(4) 紫外線蛍光ランプの用途

宝石の発光特性を観察することは、品種、原産地、処理や最適化の有無を特定するのに役立つ。

(5) 注意事項

- 短波長の紫外線は目に害を及ぼし、ひどい場合は失明に至ることもあるので、紫外線蛍光灯の直視は避けるべきである。

- 短波長の紫外線は皮膚に害を与える可能性があるため、運転中に紫外線蛍光灯の下に直接手を置くことは禁止されている。

- 紫色の蛍光と紫色の蛍光の錯覚を区別するために注意を払う必要があります。紫色の蛍光は宝石が発する光であり、紫色の蛍光の錯覚は宝石が紫外線を反射したものである。

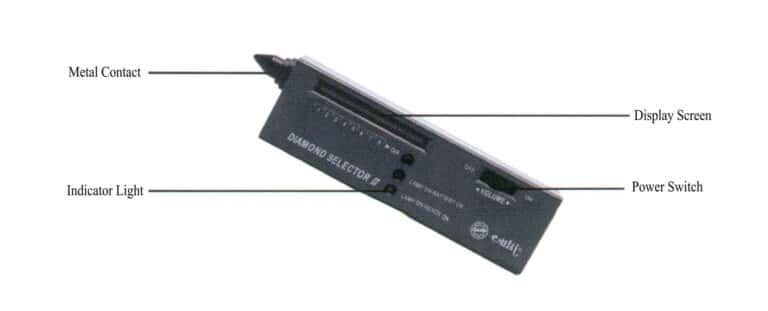

8.ダイヤモンド熱伝導率計

(1)ダイヤモンド熱伝導率計の原理

ダイヤモンドの熱伝導率計は、ダイヤモンドの非常に高い熱伝導率に基づいて設計されており、ダイヤモンドと類似の宝石を素早く区別するための機器として機能します。

(2) ダイヤモンド熱伝導率計の構造

ダイヤモンド熱伝導率計は、図1-67に示すように、主に金属接点、表示画面、電源スイッチから構成されています。

(3)ダイヤモンド熱伝導率計の使い方

- 検査する宝石をきれいに洗って乾かし、金属プレートの適切な位置に置く。

- 熱伝導率計のスイッチを入れ、室温と宝石のサイズに応じて適切なモードに調整し、予熱する。

- 検出器を持ち、金属板を指で触り、テストジェムに直角に合わせ、一定の圧力をかけると、光と音の信号が表示され、テスト結果が得られます。

- 熱伝導率計がダイヤモンドゾーンで音を発した場合、試験試料はダイヤモンドか合成炭化ケイ素の可能性があり、拡大鏡を使ってさらに区別することができます。ダイヤモンドはファセットエッジにゴーストがなく均一ですが、合成炭化ケイ素はファセットエッジに明らかなゴーストがあります。

(4) ダイヤモンド熱伝導率計の用途

ダイヤモンドの熱伝導率測定器は、ダイヤモンドと類似の宝石を素早く見分けることができます。

(5) 注意事項

- 試験中は金属接点の保護に注意し、使用後は直ちに保護カバーを装着すること。

- 試験結果に影響を与えないよう、バッテリーは電力が低下したら速やかに交換すること。

9.大型楽器入門

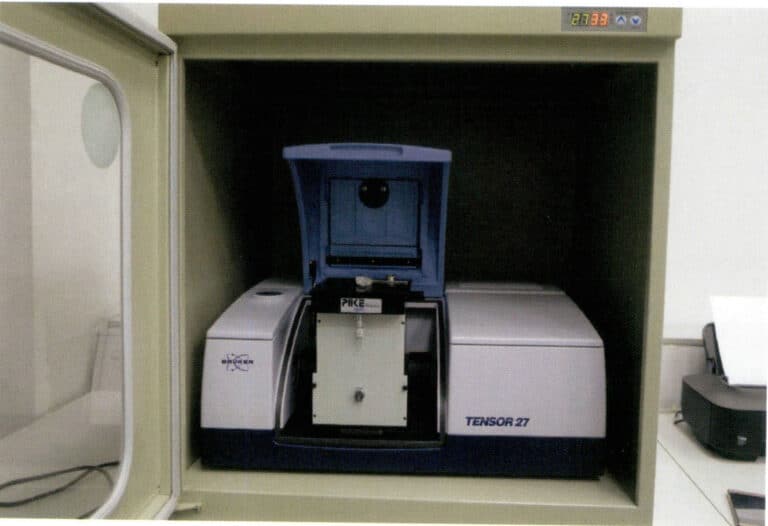

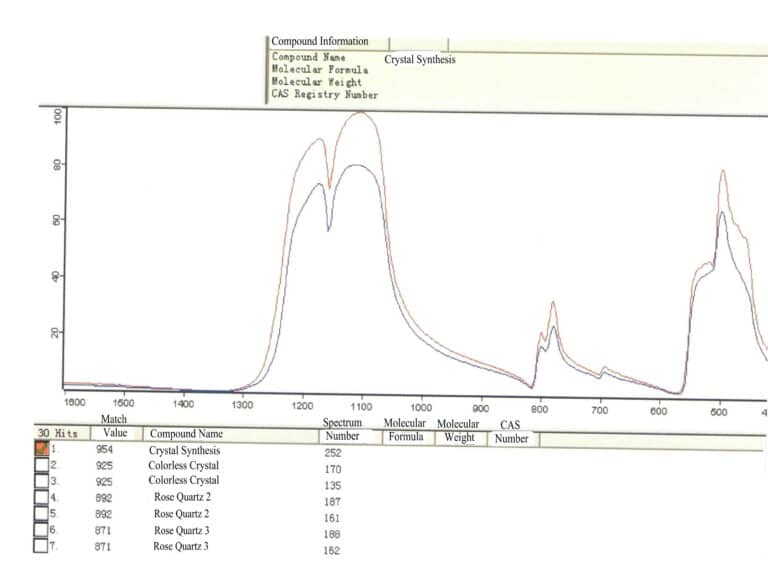

(1) フーリエ変換赤外分光計

フーリエ変換赤外分光計は、機器の材料分析を実施するために、材料の振動エネルギーレベルは、対応する赤外光と結果のスペクトルの吸収をジャンプするように赤外光波照射宝石材料の使用です。検査方法は透過と反射があり、便利で正確な非破壊検査を提供します。

宝石学では、赤外線スペクトルの違いを利用して宝石の品種を識別することができる。宝石中の人工物質を検出することができるので、翡翠のCグレードに含まれるエポキシ樹脂のような充填処理の有無を識別することができる。宝石中の水酸基と水分子を調べることで、天然結晶と合成結晶を見分けることができる。図168と図1-69に示すように、ダイヤモンド中の不純物原子の存在を検査することで、ダイヤモンドの種類を分類することができる。

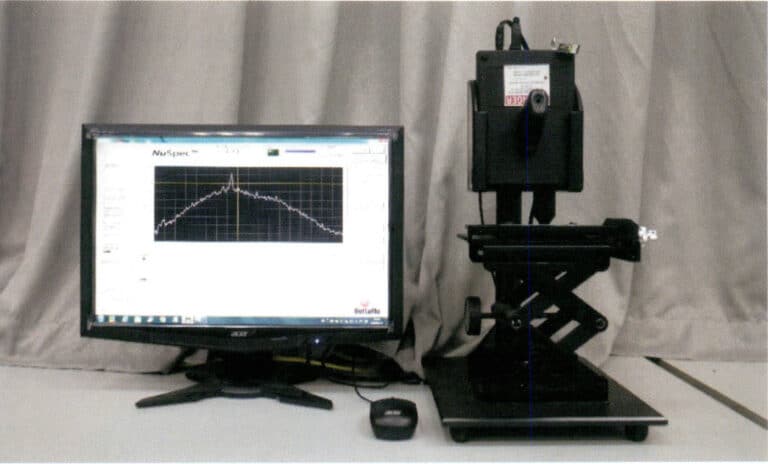

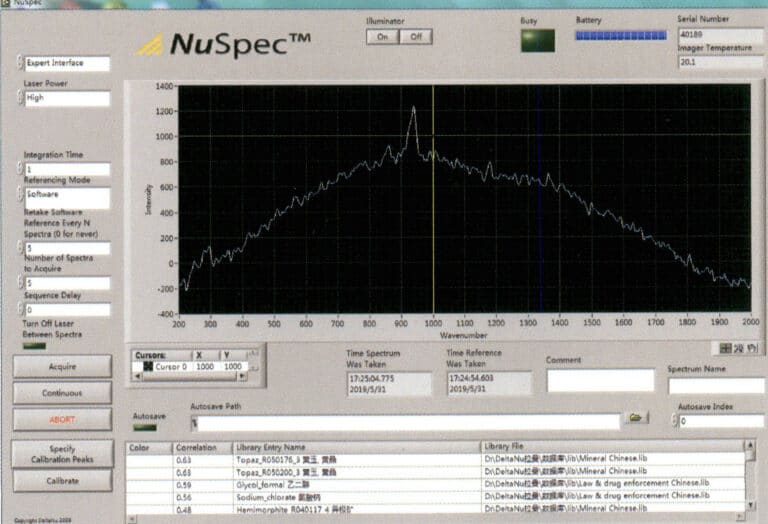

(2) レーザーラマン分光計

レーザーラマン分光器は、レーザー光と物質分子との非弾性衝突を利用して分子散乱スペクトルを生成し、物質を分析する装置である。高分解能、高感度、高速の非破壊分析が特徴です。

宝石学は、宝石中のインクルージョンの組成を検出することができ、特に1μmの大きさの単一流体インクルージョンと宝石内の様々な固体鉱物インクルージョンを研究することにより、それらの発生タイプを分析することができます。宝石中の充填物質を検出し、染色された黒真珠(銀を多く含む)と海水養殖の黒真珠を区別することができる。宝石の種類は、図1-70と1-71に示すように、スペクトルに基づいて識別することができます。

(3) 紫外可視分光光度計

紫外可視分光光度計は、紫外可視電磁波を物質に照射し、エネルギー準位間の電子遷移を起こさせ、図 1-72 に示すような吸収スペクトルを得て、物質の分析を行う装置である。

宝石学では、吸収スペクトルの特徴に基づいて宝石を識別することができます。天然ブルーダイヤモンドや放射線照射されたブルーダイヤモンドなど、人工的に処理された宝石を検出したり、天然レッドベリルと合成レッドベリルなど、一部の天然宝石と合成宝石を区別したり、宝石の着色メカニズムを研究したりすることができる。

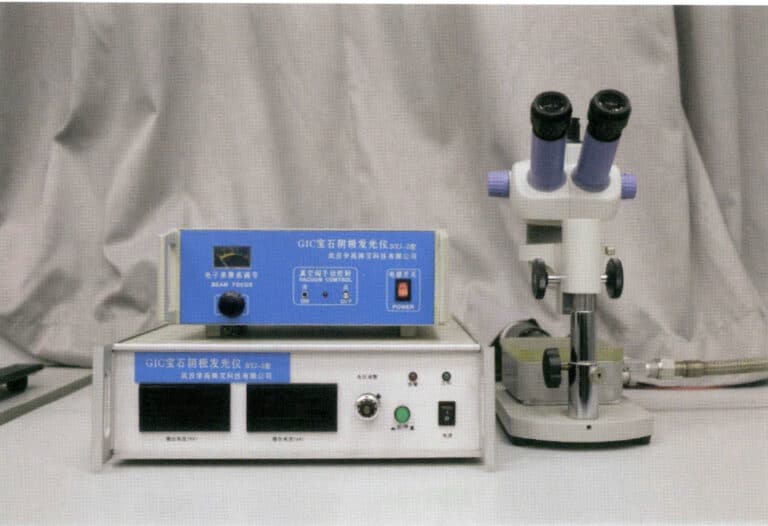

(4) カソードルミネッセンス装置

カソードルミネッセンス装置は、陰極線管を使って高エネルギーの電子ビームを放出し、宝石材料の表面を励起して発光させる。また、発光特性を利用した材料研究も行っている。

宝石学では、天然ルビー、合成ルビー、天然ダイヤモンド、合成ダイヤモンド、天然ヒスイ、ヒスイ加工品は、図1-73に示すように、宝石の発光特性に基づいて分類することができる。

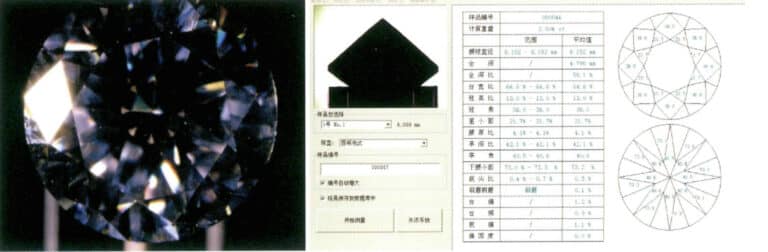

(5) ジェム・プロポーション・アナライザー

宝石プロポーションアナライザーは、従来の宝石プロポーション測定器であり、図1-74、図1-75に示すように、投影された画像と画面上の基準図形や目盛りの関係から、出来上がった宝石のプロポーションや主対称のずれを測定するものである。

1件のフィードバック

Merci pour la qualité de l’information