結晶光学・力学・物性総合ガイド

色、光沢、透明性、発光性、分散性、劈開性、硬度、熱的性質などの特性

はじめに

宝石愛好家のために、このガイドは、結晶光学、機械的特性、宝石に不可欠な物理的特性を解読します。宝石店、ブランド、小売店、デザイナー、eコマース・プラットフォームには必携です。結晶光学における色分散、プレクロイズム、ルミネッセンスについて学びます。透明度、光沢、屈折率の意味を理解する。宝石の耐久性に影響を与える硬度、密度、靭性について学ぶ。このガイドブックでは、本物の宝石を見分けるための専門知識を身につけることができます。宝石の魅力と価値を決定する特性についての洞察で、あなたのコレクションを強化してください。

目次

セクション I 結晶に関する光学用語の定義

自然界では、クリスタルの色や形がすぐに私たちの注意を引き、それを見つけるように導いてくれることがよくある。長い年月をかけて、結晶にはさまざまな形や色があることが分かってきた。現代技術の発達に伴い、結晶学と呼ばれる学問分野が出現しました。結晶にもっと興味があるなら、もっと専門的な本を読んだり勉強したりすることができます。

このセクションでは、光の条件下で水晶原石を見たときに観察される現象と、これらの現象を説明するために使用される専門用語について簡単に説明します。

1.クリスタルの色

1.1 カラーの定義

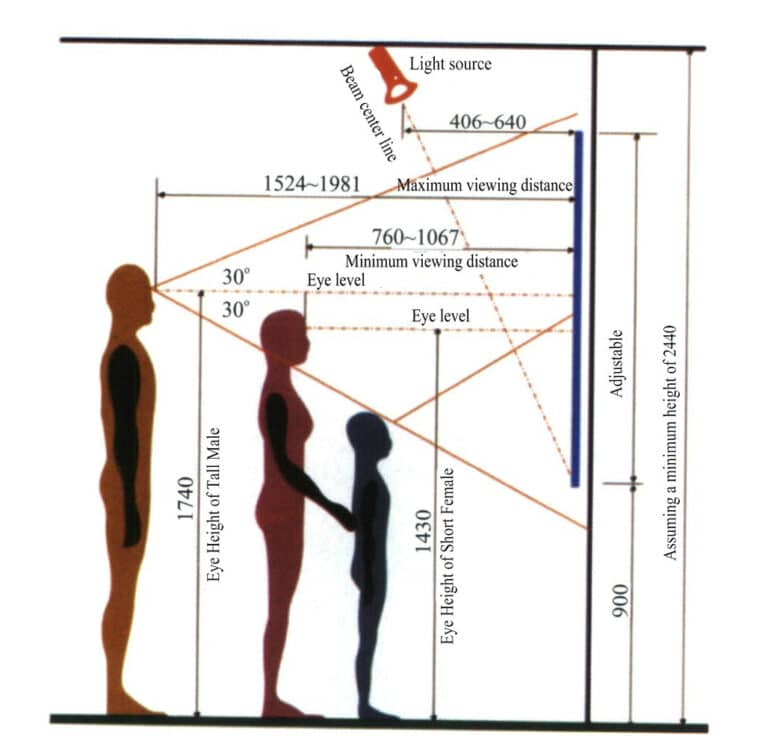

色とは、空間的特性とは別に、人間の目に作用する光によって生じる視覚特性である。この視覚特性は、観察者の色に対する認識と照明条件に依存する(図2-3-1)。

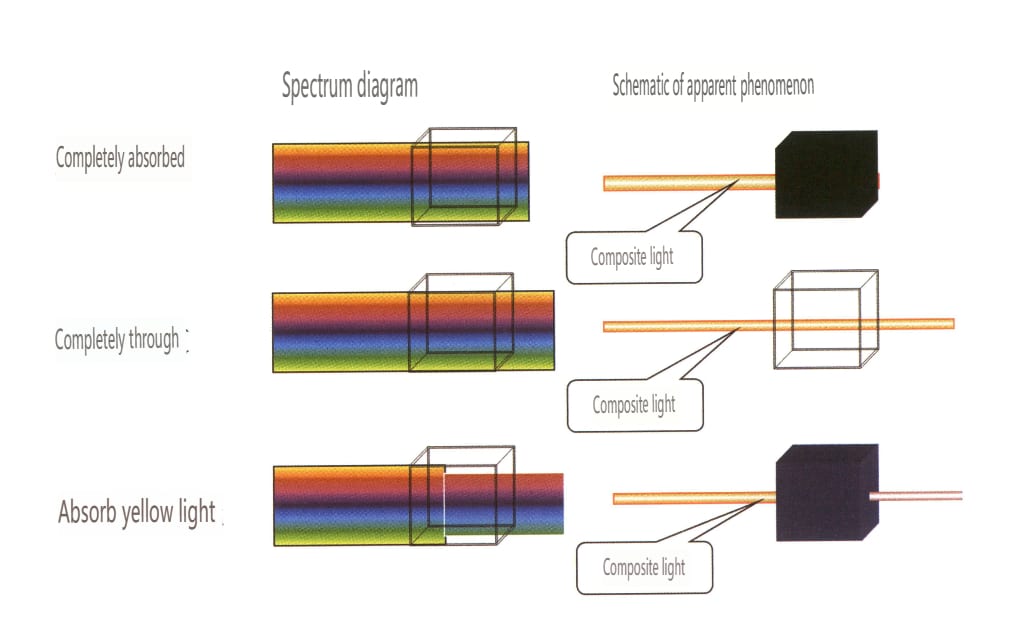

宝石学における色は、通常、可視光を吸収した後の石の色として表現されるか、あるいは自然光で可視光を選択的に吸収した後の石の補色(図2-3-2)として表現される(図2-3-3)。

実用的な視覚的識別において、宝石の色相を明確に定義することは、宝石とその模造品を素早く区別するのに役立ち、また特定の天然宝石とその強化版を区別するのにも役立つ。

1.2 色を観察するためのポイント

反射光で色を観察する。人工光源がある場合は、色温度が一定の業務用測色ランプの下で行うことができる。人工光源がない場合は、晴れた日の日陰で観察できる。夕方は光が弱くなるため、宝石の色を観察するのは避けた方がよいので、一般的には午前中に観察することをお勧めします。

ニュートラルな黒、白、グレーを背景に環境を観察する。

記載されていないその他の要因は、色観察結果には影響しません。

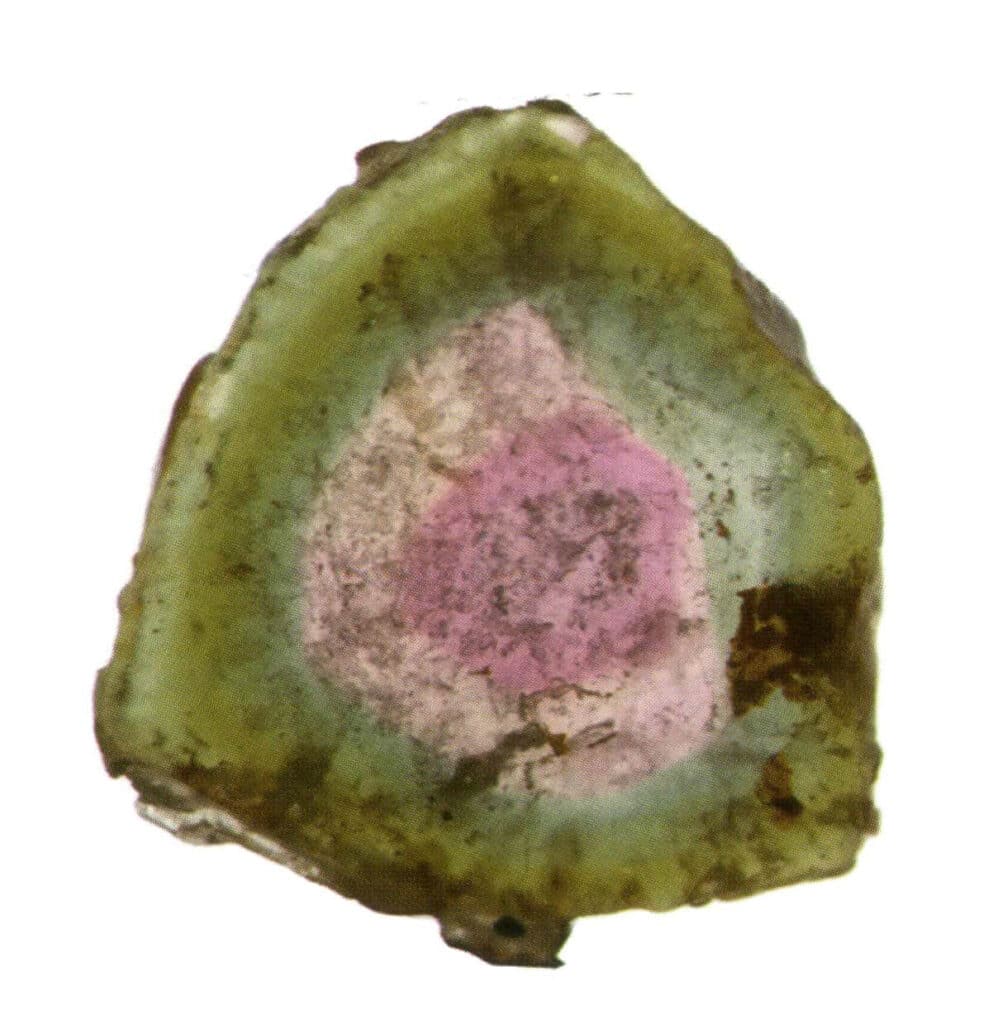

1.3 色の表現方法

宝石学は学際的な学問であり、宝石の色の説明は、鉱物の色を説明するために使用される方法を利用することが多い。一般的に使用される方法には、標準比色法、二項法、類推法などがある。また、色むらのある特定の宝石については、色むらの現象を特に指摘する必要がある。この現象は、色が縞状または交錯状に分布している場合、通常カラーバンディングと呼ばれる(一部の宝石では、この現象に方向性があり、透過光下で宝石を観察する必要がある)(図2-3-4 図2-3-6)。

図2-3-4 カラー・バンディングを伴う蛍石

図2-3-5 カラー・バンド付きトルマリン

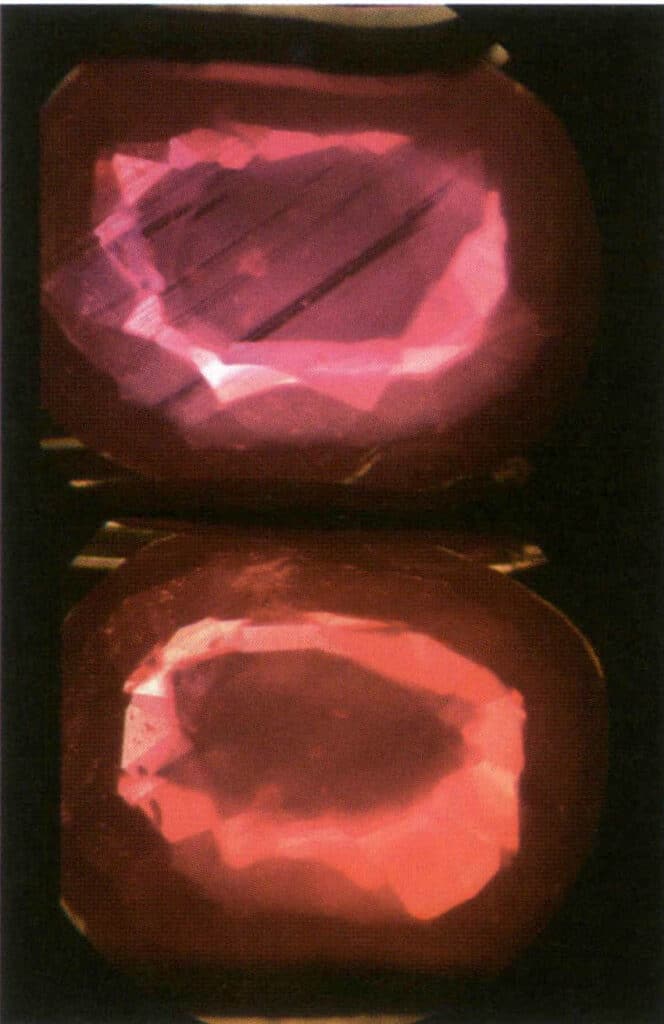

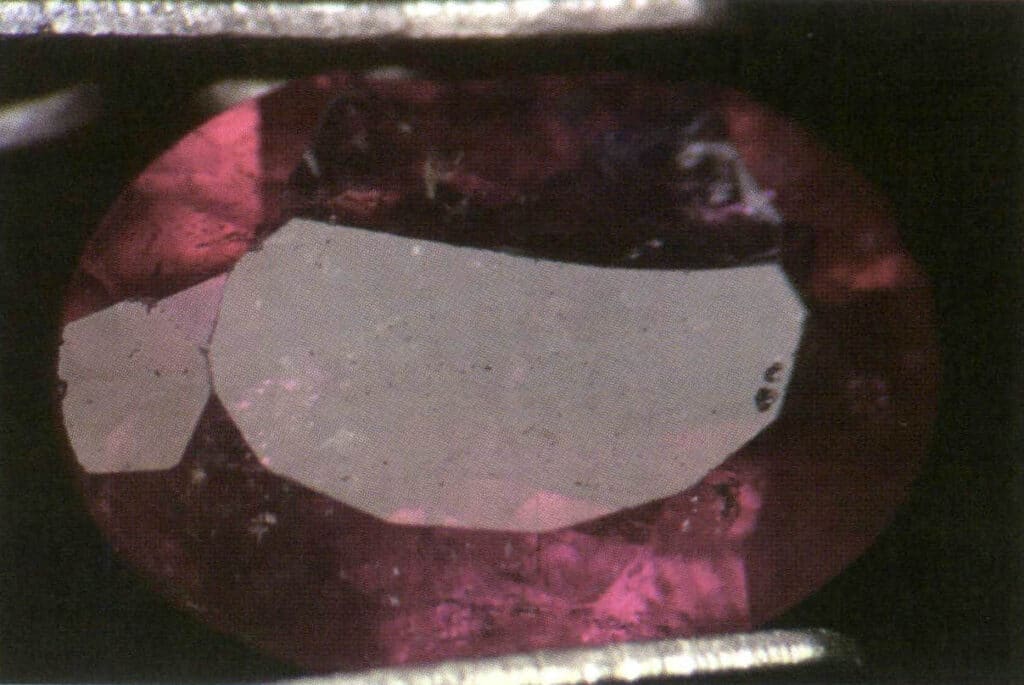

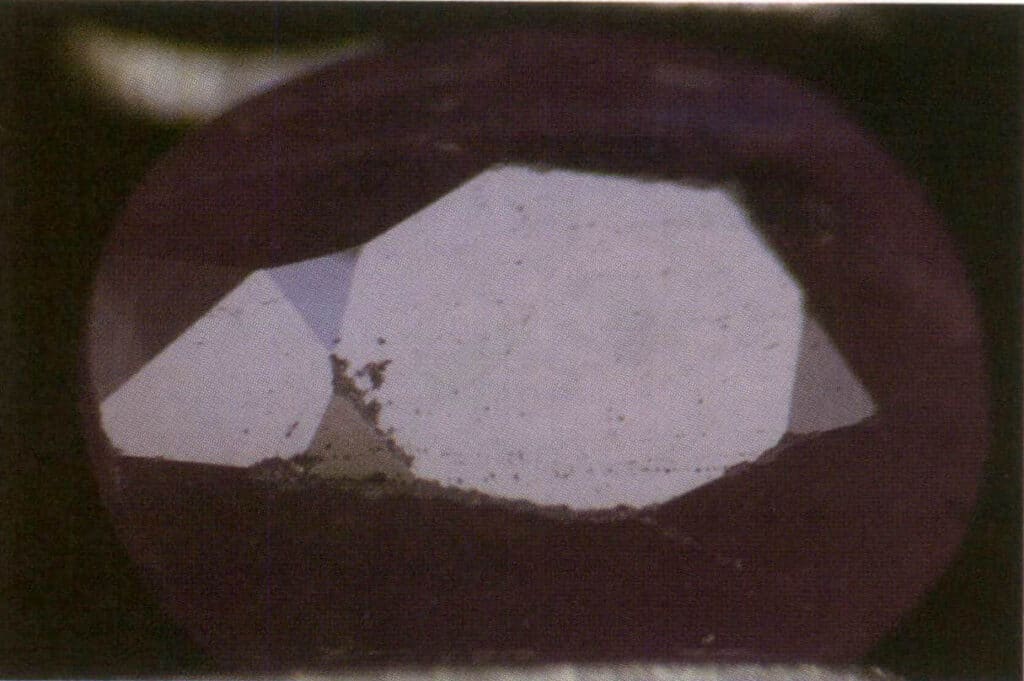

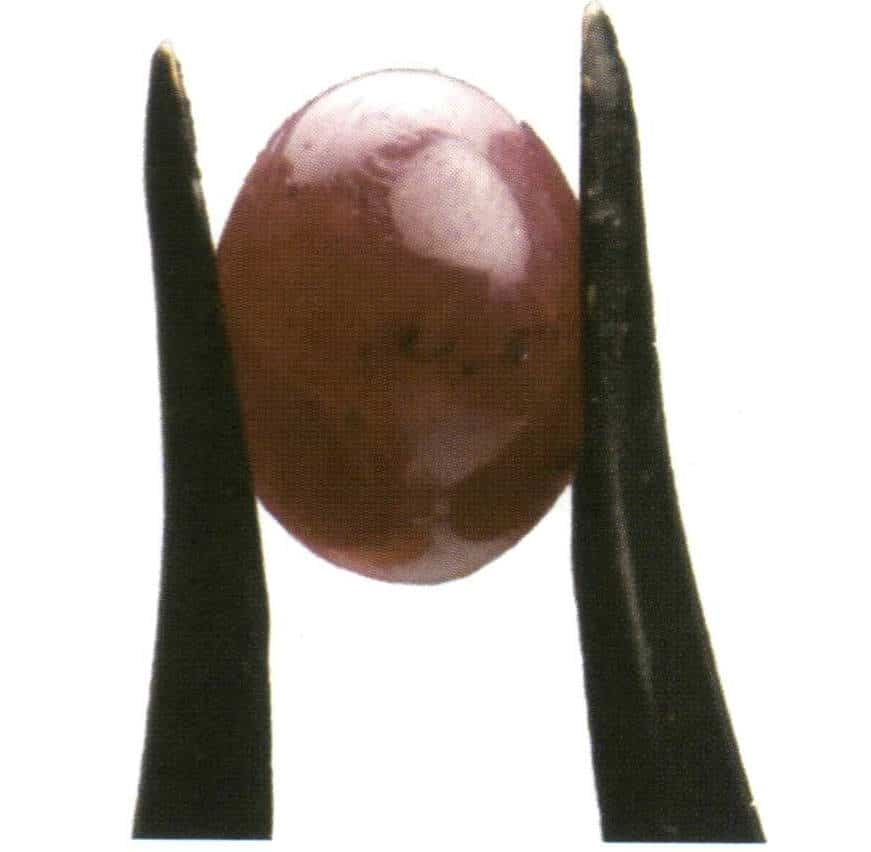

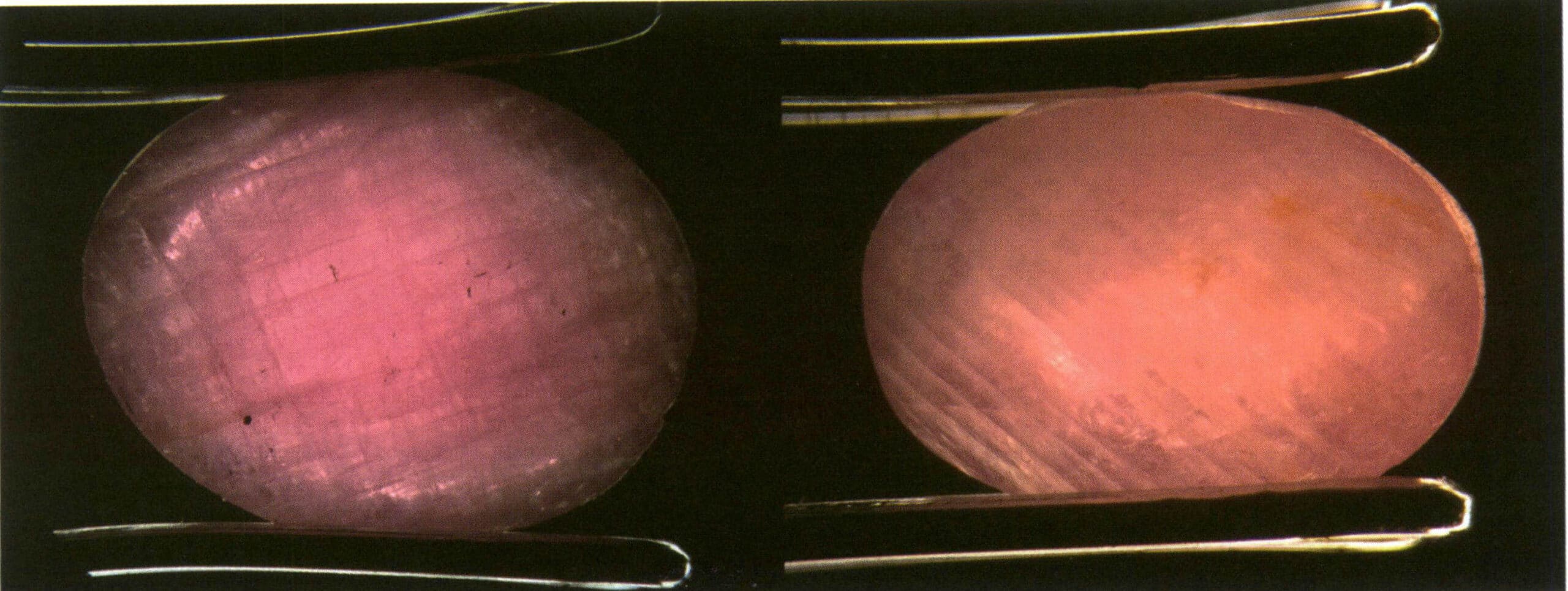

図2-3-6 赤紫色、色帯あり、裏返すと色帯は消える(上がルビーの色帯、下が裏返した後のルビーの色帯)

(1) 標準クロマトグラフィー

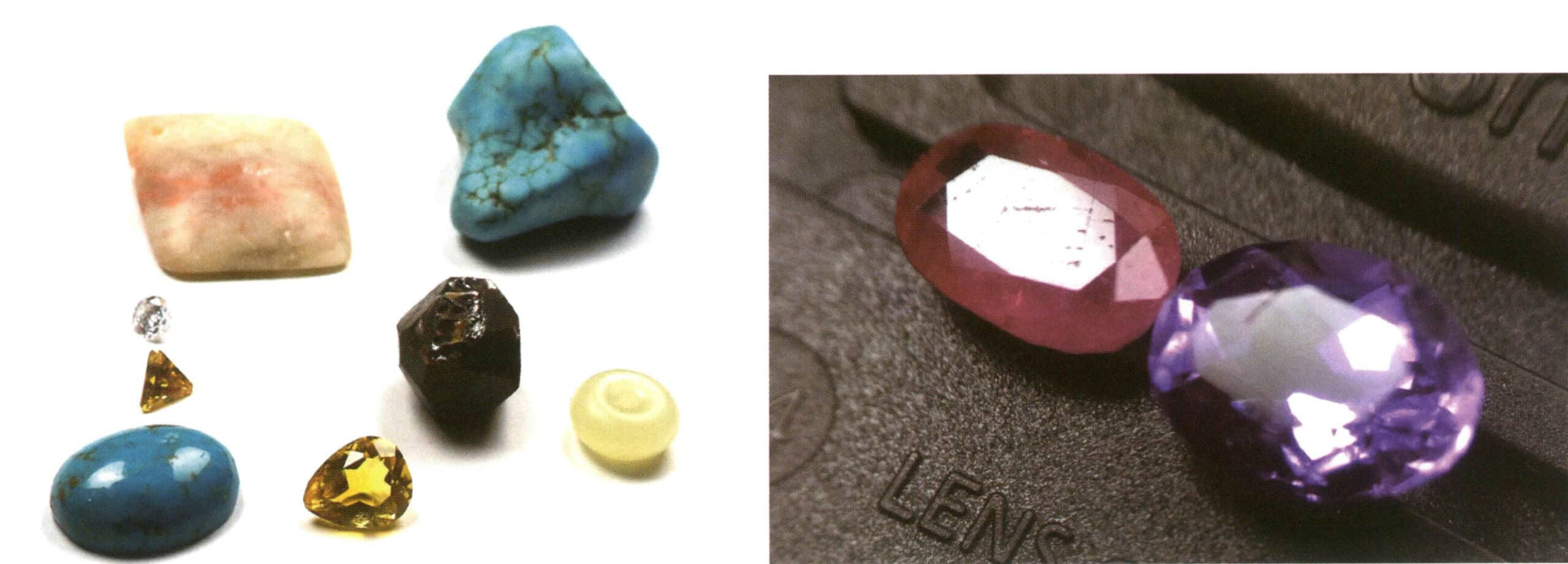

標準色(赤、オレンジ、黄、緑、シアン、青、紫)と白、灰色、黒、無色を使って鉱物の色を表す(図2-3-7~図2-3-17)。

図2-3-7 赤色標準鉱物シナバー

図2-3-8 標準オレンジ色基準鉱物クロム酸鉛

図2-3-9 標準的な黄色の基準鉱物オルピメント

図2-3-10 緑色標準鉱物マラカイト

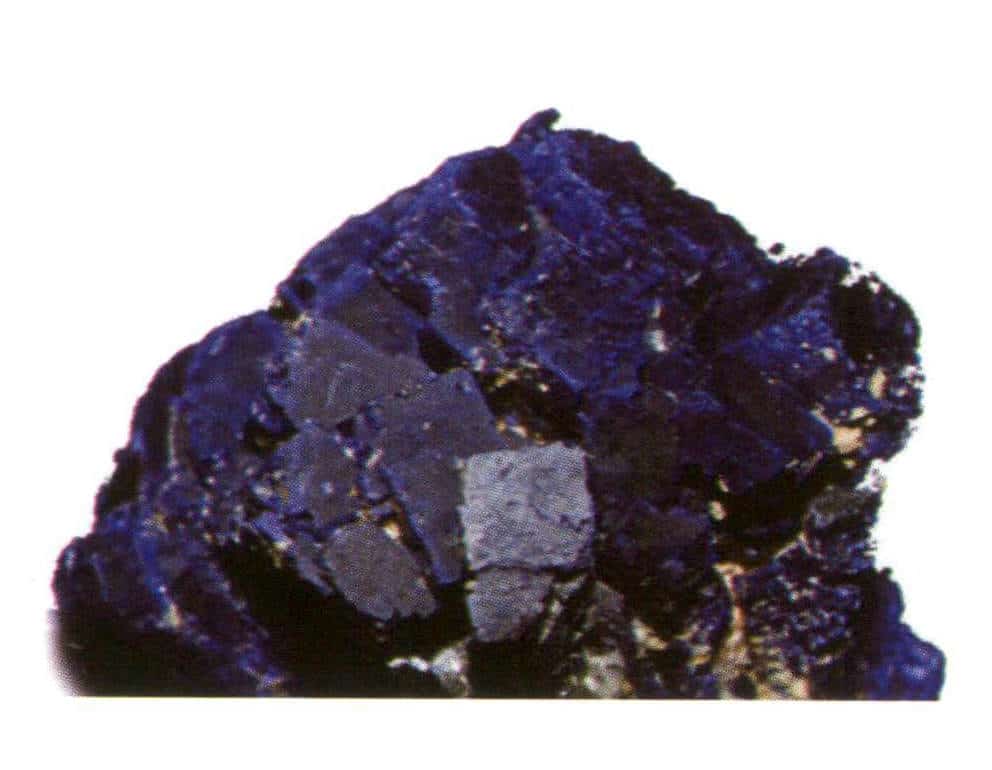

図2-3-11 青色標準鉱物アズライト

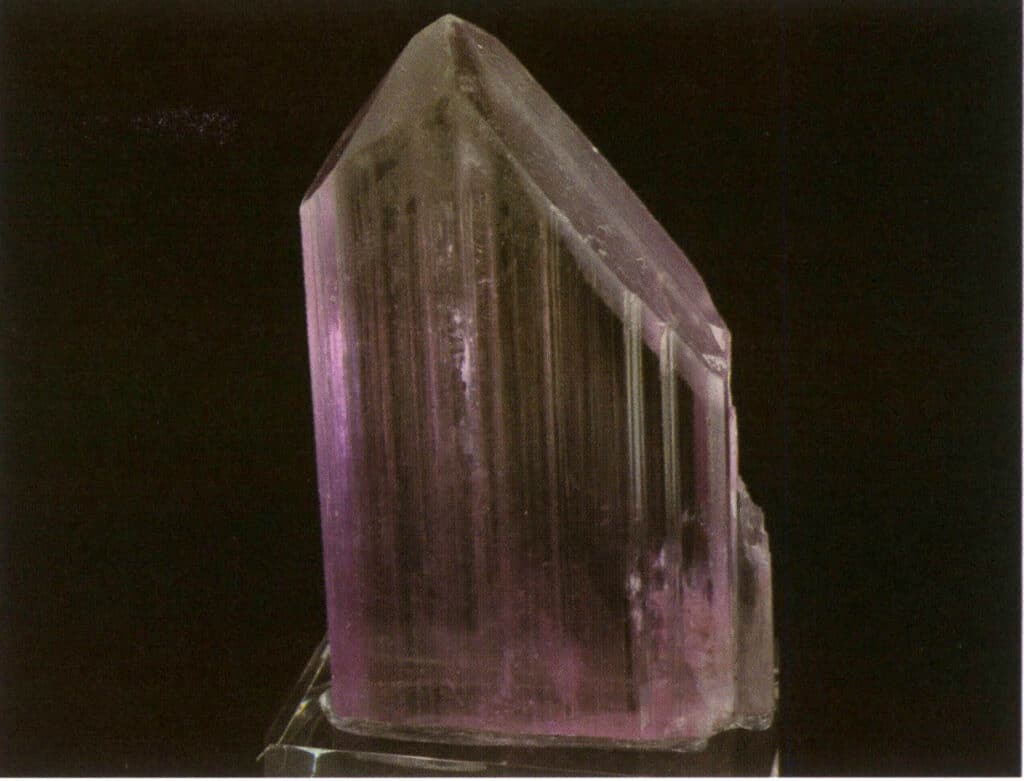

図2-3-12 標準的な紫色の基準鉱物アメシスト

図2-3-13 褐色標準鉱物リモナイト

図2-3-14 標準黒色基準鉱物トルマリン

図2-3-15 標準灰色の基準鉱物ボーキサイト

図2-3-16 白色標準鉱物斜長石

図2-3-17 標準無色基準鉱物アイスストーン

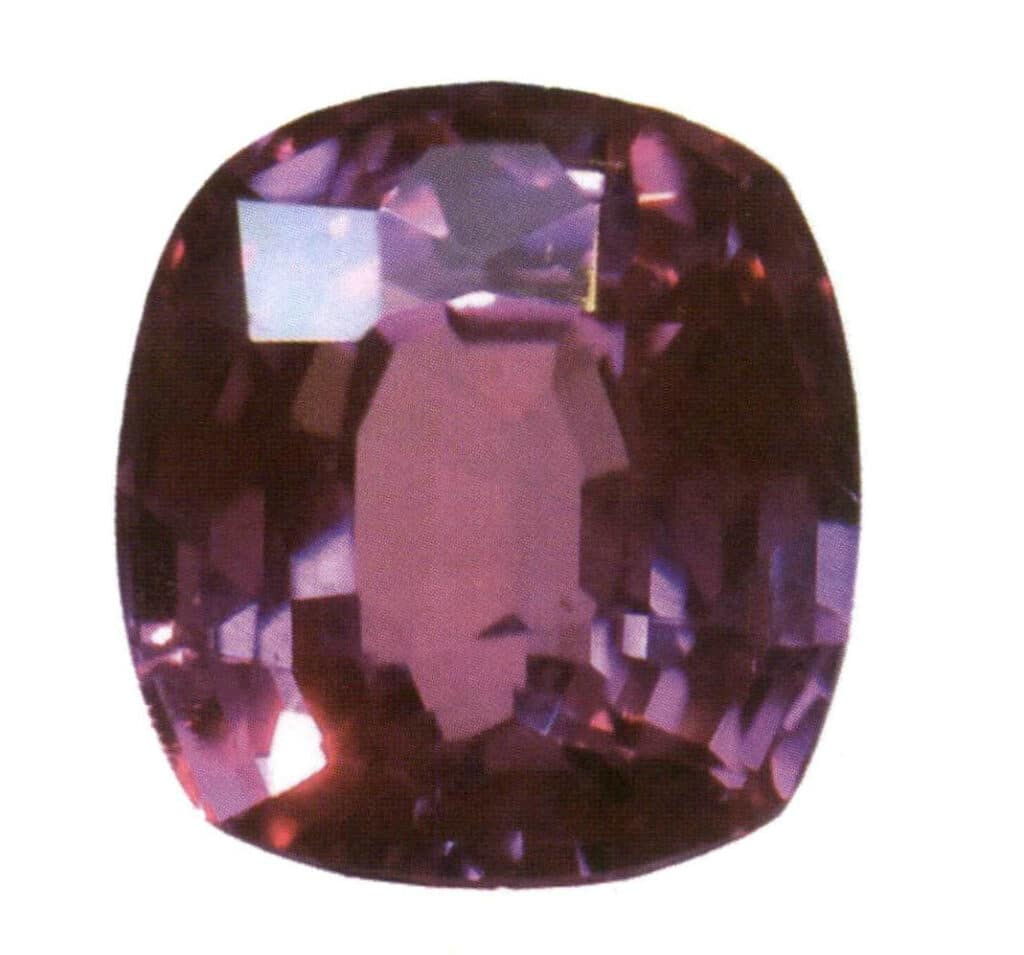

(2) 二項法

鉱物の色がより複雑な場合、2つの色を使って表現することができる。例えば、パープリッシュレッドは、主に赤に紫が混じった色です(図2-3-18)。色むらのある宝石の場合、二項法を用いて各色のカテゴリーを表現することもできますが、色が不均等に分布していることに注意しなければなりません(図2-3-19)。

図2-3-18 パープルレッド(パドマ・サファイア)

図2-3-19 ブルーグリーン、ローズレッド、不均一な色分布(トルマリン)

(3) 類似方式

宝石の色は、一般的なものと比較することで、オリーブグリーンのように表現することができます(図2-3-20)。

類似法は、ロンドンブルートパーズ(図2-3-21)やスイスブルー(図2-3-22)のように、宝石取引市場で色を表現する際によく使われる方法である。

これらの比較色彩用語の中には、サファイアのコーンフラワーブルー(図2-3-23)やロイヤルブルー(図2-3-24)のように、宝石の品質を表すものもある。ルビーはピジョン・ブラッド・レッド(図2-3-25)、ピジョン・ブラッド・レッドなど。

図2-3-20 オリーブの色(左がカンラン石、右がオリーブの木と果実の色)

図2-3-21 ロンドン・ブルー・トパーズ

図2-3-22 スイス・ブルートパーズ

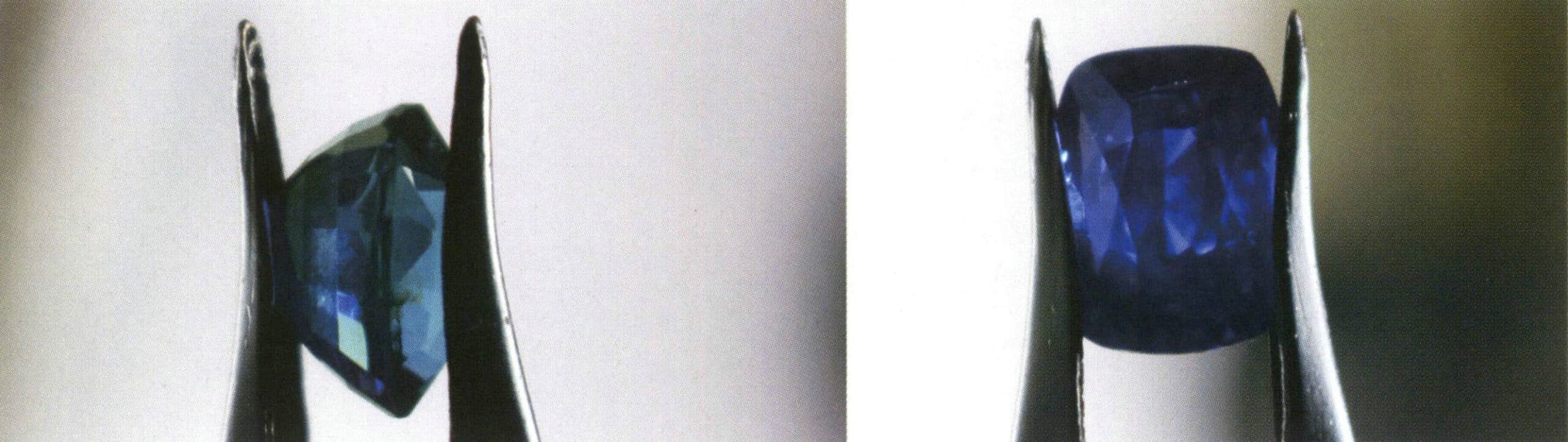

図2-3-23 コーンフラワーブルー(左がコーンフラワーブルーサファイア、右がコーンフラワー)

図2-3-24 ロイヤルブルーサファイアロイヤルブルーは、コーンフラワーブルーに次いでサファイアの中で二番目に価値の高い色で、最も彩度の高いブルーであり、純粋なブルーであることも、わずかに紫色を帯びることもある。

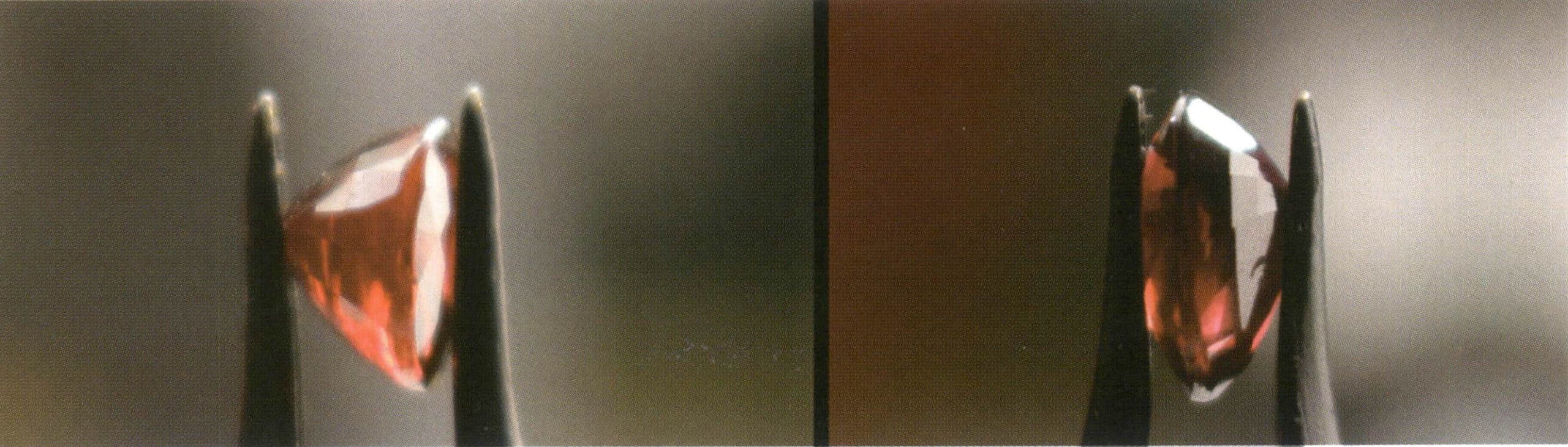

図2-3-25 ピジョン・ブラッド・レッド・ルビーピジョン・ブラッド・レッドはルビーの中で最も価値のある色で、青や褐色などの他の色相がはっきりせず、豊かで飽和した均一な純赤色を指すが、許容範囲内のごくわずかな紫色のニュアンスがある。この宝石のボディカラーは、紫外線下で強い蛍光反応を示す。

2014年12月120日、GRS(スイス宝石学研究所)は、モザンビーク産ルビーの赤色を表す新色「スカーレット」(インペリアルレッド)を発表した。スカーレットルビーとは、オレンジを帯びた鮮やかな赤色を持つ特定のモザンビーク産ルビーのことで、このルビーの蛍光性は石自体の色には影響しません(タイプBルビー)。

GRSはルビーを2つのタイプに分類している:タイプAルビーとタイプBルビーである。

タイプAはモザンビーク産のルビーで、顕著な蛍光性を示し、ピジョン・ブラッド・ルビーとして知られるタイプBと色彩の特徴が似ているものを指す。このネーミングは、これらのルビーがミャンマー産の最高級ピジョンブラッドルビーに似た色をしているからである。

タイプBのルビーはGRSタイプの「スカーレット」(インペリアル・レッド)ルビーであり、モザンビーク産ルビー(タイプB)については、主証明書に鮮やかな赤色と記載され、補足の証明書に追加の記載がある。

2015年11月5日、SSEFとGubelin Gem Labは、レッドサファイアとブルーサファイア、ピジョンブラッドレッド、ロイヤルブルーを表現する専門用語に関するコンセンサスを発表しました。さらに、これらの用語は、いかなる処理(加熱や充填)もなく、目に見える暗色のインクルージョンがない、色と透明度のみを表す。レッドサファイアとブルーサファイアは、均一な色と鮮やかな内部反射を示さなければなりません。

2.結晶の光沢

2.1 光沢の定義

表面が光を反射する能力と光沢は、表面の研磨度と屈折率に依存する。市場では、光沢という専門用語に代わって、「輝き」や「明るさ」といった用語がよく使われる。

実用的な視覚的識別において、光沢は宝石とその模造品を素早く見分けるのに役立ち、また特定の天然宝石と処理された模造品を見分けるのにも役立つ。

2.2 光沢観察のポイント

反射光で光沢を観察する。

結晶を観察するときは、結晶面の模様が光沢に与える影響に注意すること。

一般に、加工された宝石の光沢は、結晶よりも優れている(図2-3-26)。

加工において、研磨材の硬度の違いや、研磨材自体の硬度の方向や違いにより、同じ宝石でも光沢に差が出ることがある。

結晶原石の場合、同じ研磨条件では、屈折率の高いものほど光沢が強い。集合宝石はその組成によって光沢に差が出ることがある(図2-3-27)。

他の要因がなくても、光沢の観察結果には影響しない。

2.3 光沢の表現方法

本書では、宝石の光沢について8つのタイプを取り上げている。結晶に見られるクラスターには、金属光沢、亜金属光沢、アダマン光沢、ガラス光沢、脂性光沢(結晶が傷ついた部分に見られやすい)がある。他のタイプの光沢は、集合体や有機宝石によく見られるが、これについては後の章で詳しく説明する。

(1) 金属光沢

結晶性宝石を反射光で観察すると、金、銀、黄鉄鉱のように、金属や少数の宝石が非常に強い反射(入射光の大部分が鏡面反射を起こす)を示すことがある(図2-3-28)。これは一般的な金属と同様の反射強度を持っていると理解できる。

(2) ダイヤモンドの光沢

結晶性の宝石を反射光で観察すると、最も強い反射状態がダイヤモンドなどの宝石に現れる(図2-3-29)。実際の宝石鑑別分析では、屈折率(屈折計や反射率計のような専門的な宝石検査機器で観察したデータ)が2.417以上の宝石を研磨後のダイヤモンド光沢があると考えます。サブダイヤモンド光沢(図2-3-30、2-3-31)はダイヤモンド光沢とガラス光沢の中間で、屈折率が2.417から1.780の間にある宝石が研磨後にサブダイヤモンド光沢を示す。

(3) ガラスの光沢

結晶宝石を反射光で観察すると、エメラルド、水晶、トルマリンなど、ほとんどの結晶宝石がこのような光沢を示す(図2-3-32、2-3-34)。実際の宝石鑑別分析では、屈折率が1.45~1.78の宝石を研磨後のガラス光沢と考え、ガラス表面の反射強度に近いと理解できる。同じ研磨条件では、屈折率が低いほどガラス光沢は弱く、弱いガラス光沢と表現され、逆に屈折率が高いほどガラス光沢は強く、強いガラス光沢と表現されることもあります。

(4) 脂っぽい光沢

結晶原石を反射光で観察すると、結晶面にこのような現象を示す原石が少なくない。これに対して、ほとんどの宝石は、外的な損傷によって生じた凹凸のある部分にこの光沢を示す(この現象は、専門用語では、フラクチャー、未発達劈開などと表現される)(図2-3-35、2-3-36)。これは、脂っぽい表面の反射強度に似ていると理解できる。

図2-3-28 反射光下における黄鉄鉱結晶の金属光沢

図2-3-29 反射光によるダイヤモンドの輝き

図2-3-30 反射光下におけるキュービック・ジルコニアのサブダイヤモンド光沢

図2-3-31 反射光下における人工ブレージング・アルミ・ガーネットの準アダマン光沢

図2-3-32 反射光下の蛍石の弱いガラス光沢

図2-3-33 反射光によるトルマリンのガラス光沢

図2-3-34 反射光によるルビーの強いガラス光沢

図2-3-35 反射光下におけるトルマリンの破断面の脂性光沢(凹凸のエッジ部分)とガラス光沢(ほぼ三角形のハイライト部分)の比較

図2-3-36 反射光下におけるガーネット結晶の破面の脂っぽい光沢

3.結晶の透明度

3.1 透明性の定義

物体が可視光を透過する能力。宝石の透明度の判断には、結晶の厚さと色が影響する。一般的に、色のついた宝石の結晶の場合、厚いほど透明度は悪くなる。

実際の目視鑑別では、透明度は宝石とその模造品を素早く見分けるための単独の判断材料としては使用できず、むしろ宝石の品質を評価する要因として現れることが多い。

3.2 透明性観測のポイント

このとき、透過光の強さを自然光に近づけることが重要である。観察光と自然光の強さにズレがあると、誤判定が起こりやすい。

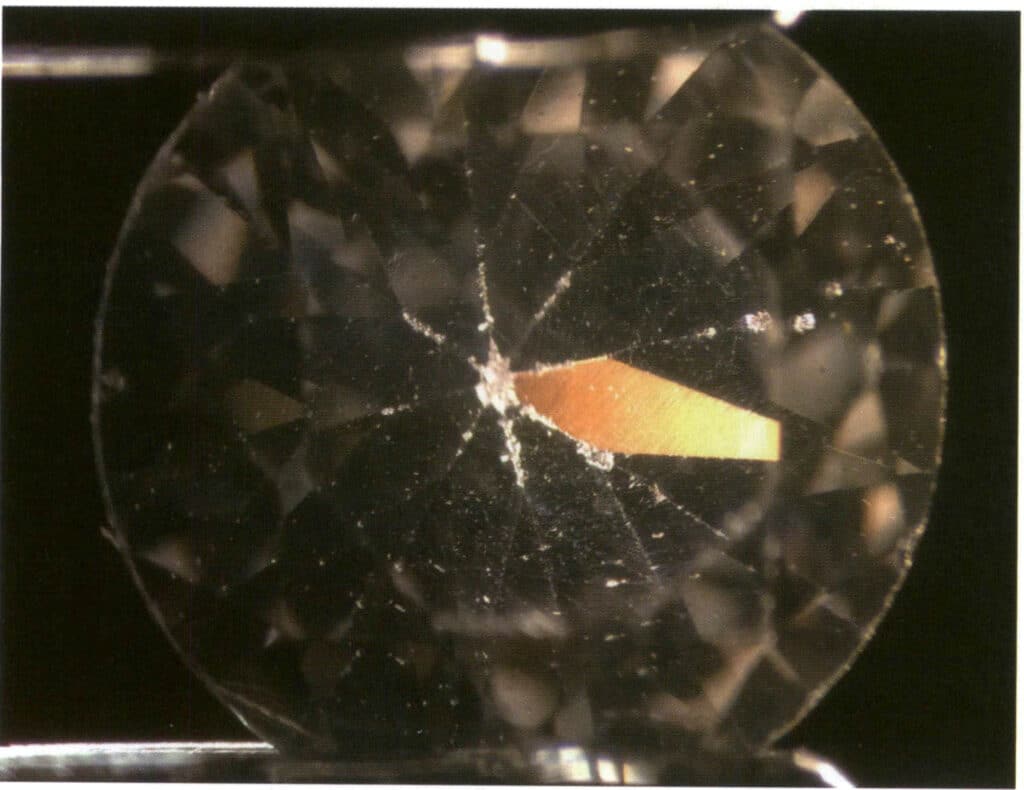

明らかなインクルージョン(不純物)を含む場合、透明度の低下やムラの原因となります。

同じ厚さの石は、色が濃いほど透明度が低く、同じ色の石は、厚いほど透明度が低い。

記載されていないその他の要因は、透明性の観察結果に影響を与えない。

3.3 透明化手法の説明

透明度は光の透過度によって、透明、半透明、半透明、微透明、不透明の5段階に分けられる。

(1) 透明

透過光で観察すると、宝石は全体的に明るく見え、背景と比較すると、宝石の中心部分の明るさは背景と同じか、背景よりわずかに高い。同時に、エッジの輪郭は暗くなっている(図2-3-37~図2-3-39)。

透過光と同じ側にある物体は、宝石を通してよりはっきりと見ることができる。

ファセット・ストーンの場合、最大のテーブルからパビリオンのファセットとエッジがはっきりと見えることが透明性の意味である(図2-3-40)。

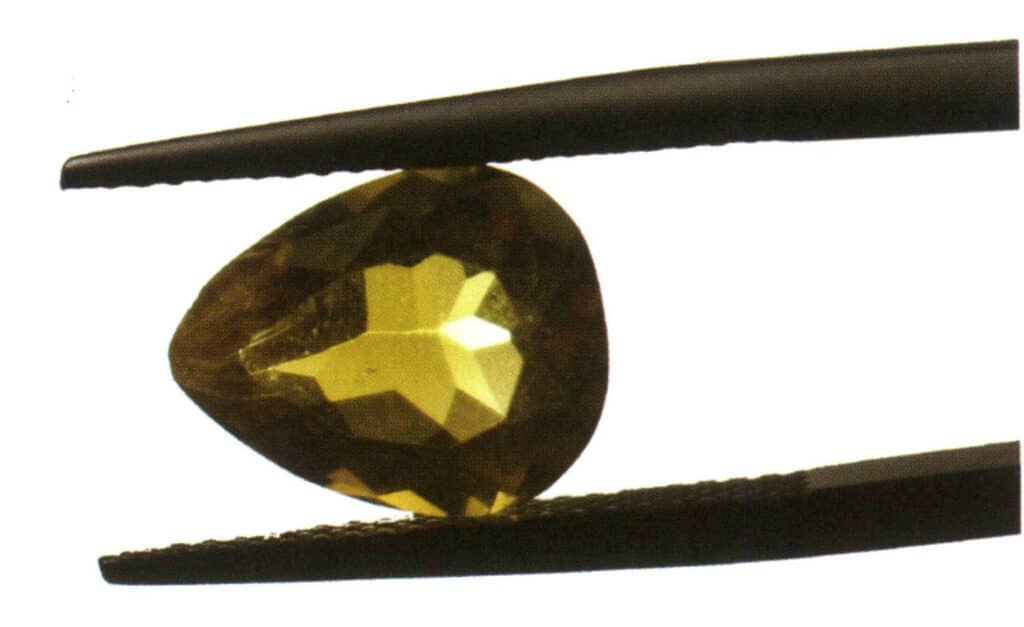

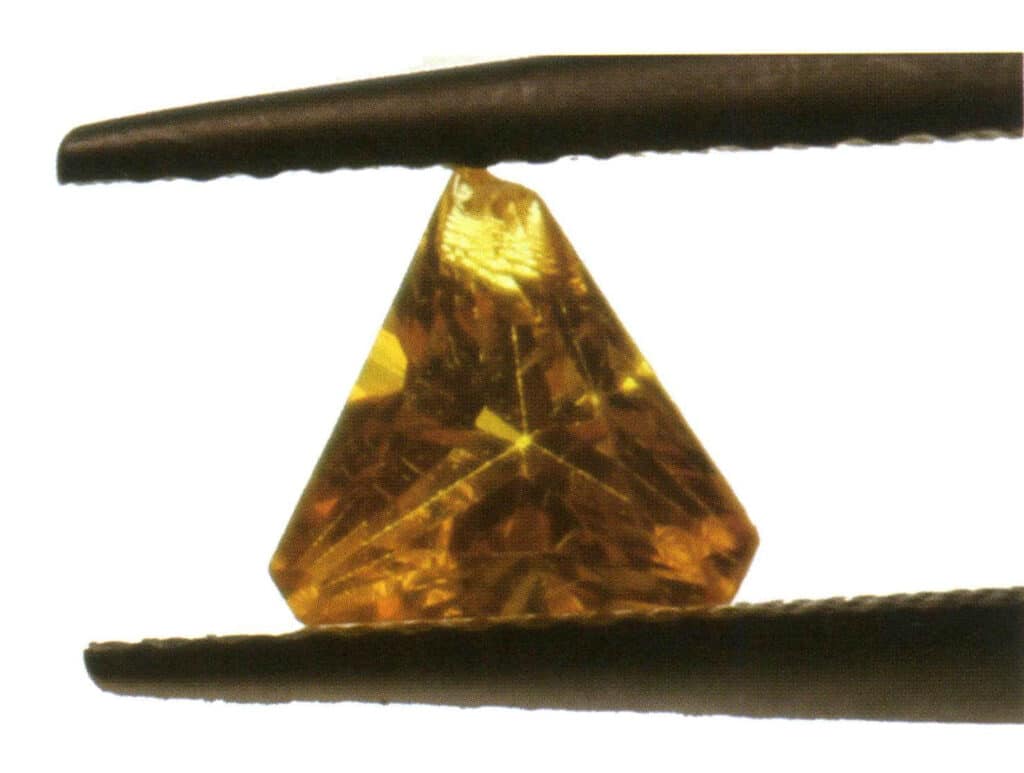

図2-3-37 左がシトリン、中央が合成宝石

図2-3-38 透明(黄色結晶、透過光)

図2-3-39 透明(ガーネット、透過光)。

図2-3-40:透明(人工ろう付けアルミニウムガーネット、透過光)。ダイヤモンドのような高屈折率宝石の透明性を判断するポイントは、宝石の反対側のファセットや表面を見ることができるかどうかです。

(2) サブ-透明である。

透過光で宝石を観察すると、宝石は全体的に明るく見える。背景と比べると、宝石の明るさは背景と一致している。透過光と同じ側で観察すると、対象物がより鮮明に見えるが、透明な宝石と光源の間に白いガーゼを密に重ねたように、対象物がやや霞んで見える(図2-3-41、2-3-42)。

図2-3-41 粉末結晶(反射光)

図2-3-42 副透明(粉末結晶、透過光)

(3) 半透明

透過光で観察すると、宝石は全体的に比較的明るく見えるが、その明るさは背景よりも弱い。透過光と同じ側にある物体はより鮮明に見えるが、その物体が何であるかは判断できず、物体があることだけがわかる(図2-3-43、2-3-44)。

図2-3-43 透光性(引長石、透過光)

図2-3-44 半透明(サンストーン、透過光)

(4) 半透明

半透明には2つの状況がある。

透過光で宝石を観察すると、光の透過率が低いために宝石の中心部の明るさが黒く見えるが、光の透過率が高いためにエッジが明るく見えるという状況がある。

もう一つの状況は、透過光で宝石を観察することである。宝石は不透明であるため、全体としては黒く見えるが、反射光の下では宝石の内部の特徴を見ることができる(図2-3-45)。

(5)不透明

透過光で宝石を観察すると、宝石は不透明で、比較的明るい背景に比べて、宝石の縁は明るく、他の部分は黒く見えるか、光を通さない(図2-3-46、2-3-47)。

図2-3-46 不透明(結晶:トルマリン)

図2-3-47 不透明(結晶:ルビー)

4.結晶のプレクロイズム

4.1 プレクロイズムの定義

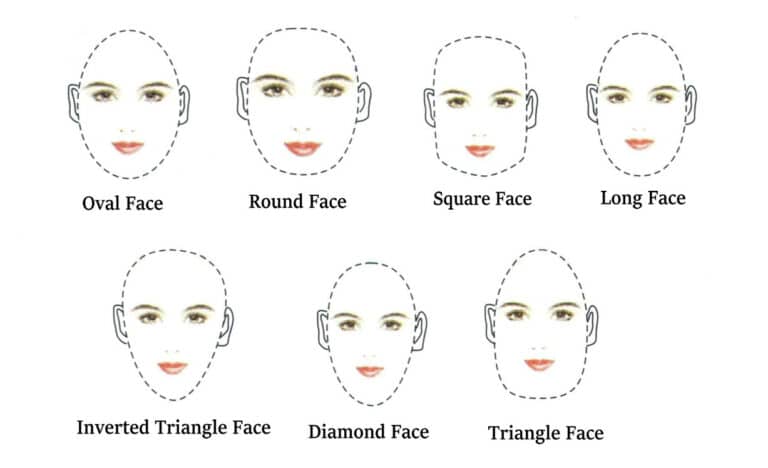

ある種の半透明から透明な色の結晶を別の角度から観察すると、異なる色に見える現象をプレクロイズムと呼ぶ。

ここでいう色の違いとは、色相、明度、暗度の違いを指す。

すべての宝石がこの現象を示すわけではないことに注意することが重要です。中級または下級結晶ファミリーの一部の宝石だけがプレクロアズムを示すことができます。一般的に、中間の結晶ファミリーの宝石は、二色性、2色を表示することがあり、低クリスタルファミリーの宝石は、三色性として知られている3色を示すことがあり、総称してプレクロアズムと呼ばれる。

実用的な目視鑑別では、サファイアとその模造品であるアイオライトのように、宝石とその模造品を素早く区別するのに役立つのがプレオクロイズムである(図2-3-48~2-3-50)。

4.2 プレクロイズム観測のポイント

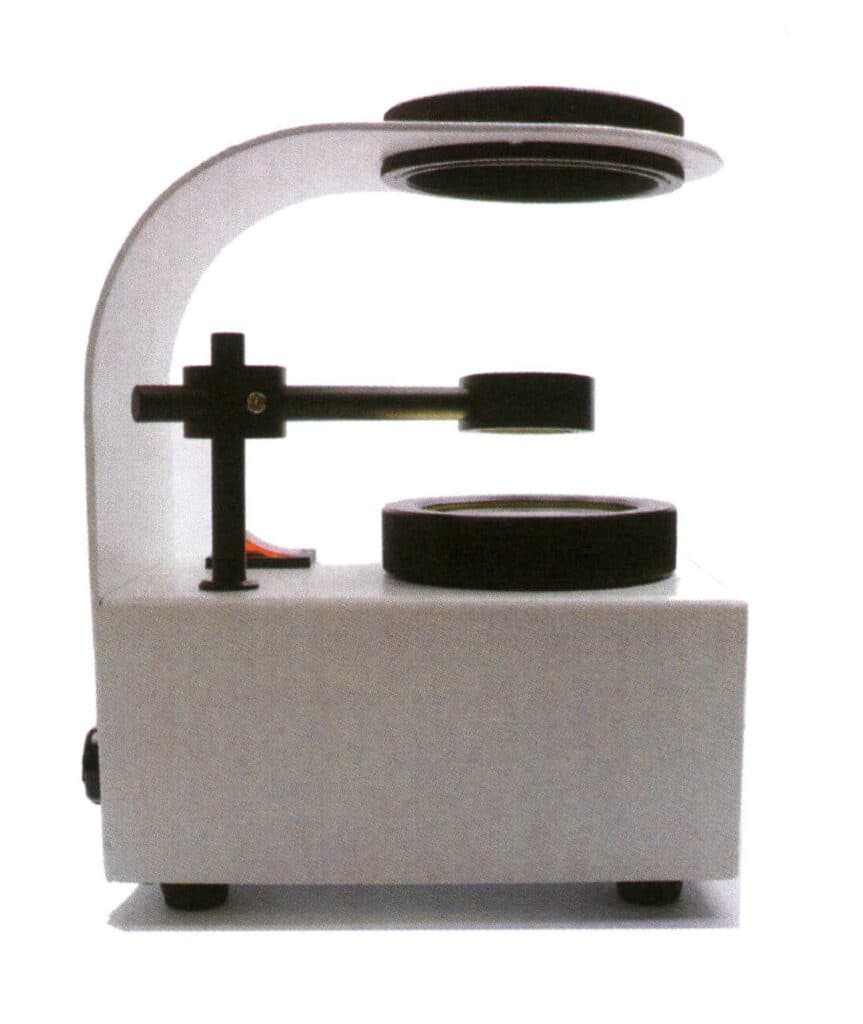

透過光を使って宝石のpleochroismを観察する。ほとんどの宝石のpleochroismは、肉眼で観察することは非常に困難であり、ダイクロスコープの助けを借りてのみ見ることができることに注意することが重要である。

宝石内部に明らかなインクルージョン(不純物)がある場合、宝石の透明度が低下し、プレオクロ イズムの観察に影響を与える可能性があります。

上記以外の要因は、プレクロイズムの観察結果に影響を与えない。

4.3 プレオクロイズムの方法の説明

肉眼で観察されたpleochroismを記述するフォーマットがあったりなかったりする。

ダイクロスコープを用いて宝石のプレオクロイズム現象を観察する際の記述形式には、以下のようなものがある:プレオクロリズムの色の数、プレオクロリズムの強さ、プレオクロリズムの色の説明。例えば、二色性を持つ宝石は、二色性、強い、赤/紫-赤と記述することができ、三色性を持つ宝石は、三色性、強い、深い青紫/薄い青紫/薄い黄色と記述することができます。

5.結晶の発光

5.1 ルミネセンスの定義

夜光を持つ宝石はさらに魅惑的である。アステリズムを示しやすいルビーや、燐光を示しやすい蛍石を除けば、ほとんどの宝石の蛍光や燐光は紫外線の下でしか観察できない。したがって、実用的な目視鑑別では、ルビーの蛍光は、ほとんどの天然模造品とルビーをすばやく見分けるのに役立つ(図2-3-51)。

(1) 発光

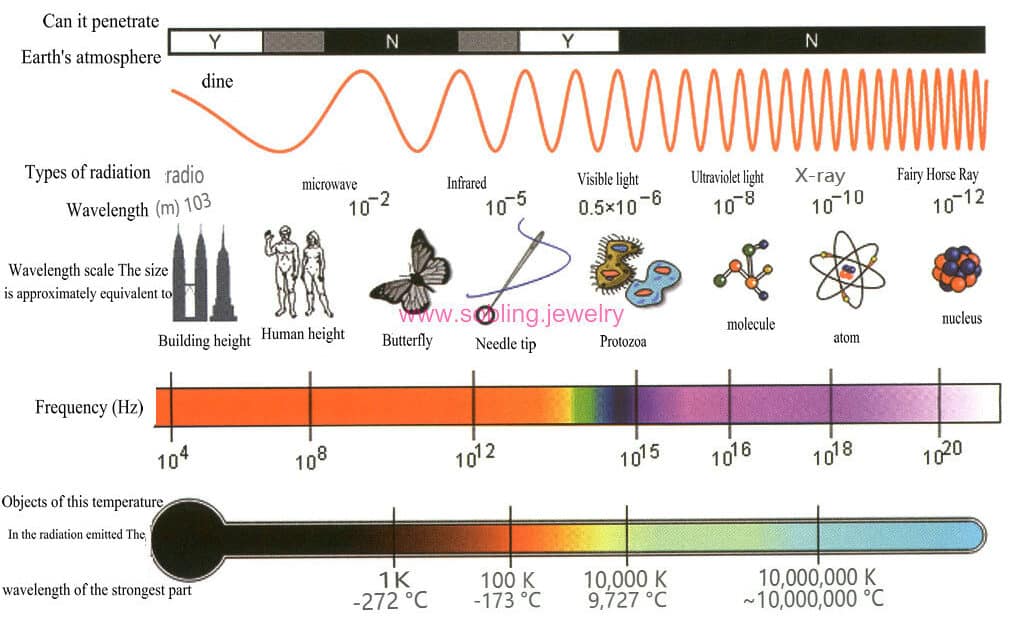

外部エネルギーによって刺激されたとき、結晶が可視光を発する性質を発光という。外部エネルギーには、摩擦、紫外線、X線、その他の高エネルギー放射線が含まれる。

太陽光には紫外線が含まれているし、現実の世界でも、紙幣鑑別機や病棟の消毒に紫外線が使われている。

(2) 蛍光と燐光

宝石学では、宝石の発光を観察するために、異なる波長の紫外線光源を使用することが多く、蛍光と燐光の2種類に分けられる。

蛍光とは、宝石が紫外線で励起されて発光し、外部エネルギーがなくなると発光が停止することである(図2-3-52、2-3-53)。

燐光とは、宝石が紫外線で励起されて発光し、外部エネルギーが消滅した後もしばらく光り続ける現象を指す(図2-3-54)。

図2-3-51 強い反射光下での宝石の蛍光(左がトルマリン、右がルビー)。左の蛍光のない赤いトルマリンは色むらがあるが、右の強い蛍光のある赤いルビーは均一な色を示す。これは、蛍光性の強いルビーと蛍光性のない模造品との重要な視覚的識別の違いである。

図2-3-52 レッドスピネルの蛍光

図2-3-53 ルビーの蛍光性(蛍光性のないブルーサファイアに比べ、蛍光性のルビーは魅力的)

図2-3-54 プラスチック(人工ホウ素ストロンチウムアルミネートの燐光)

(3) 影響要因

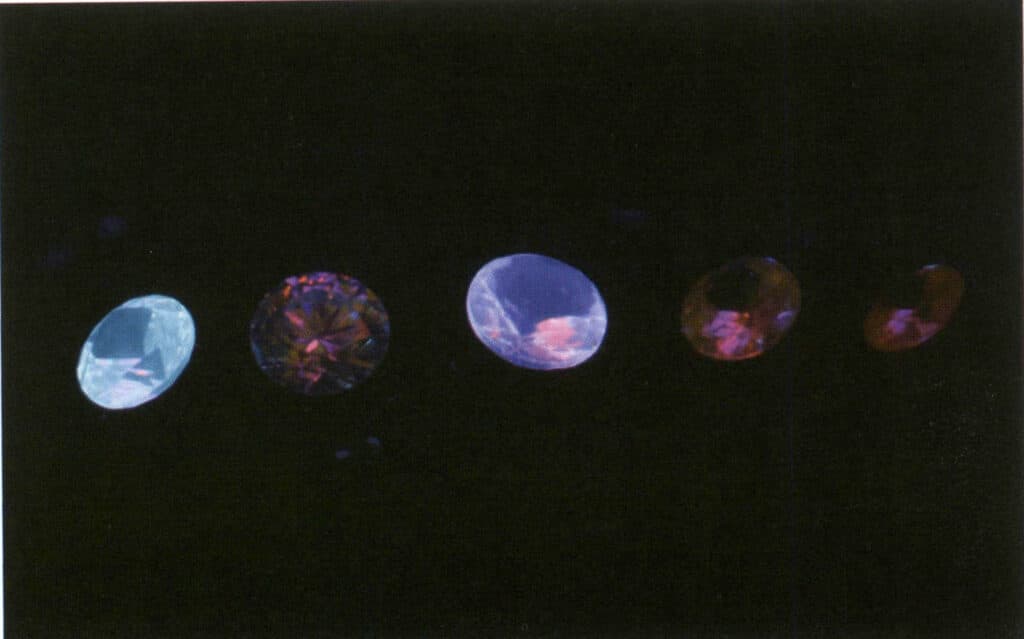

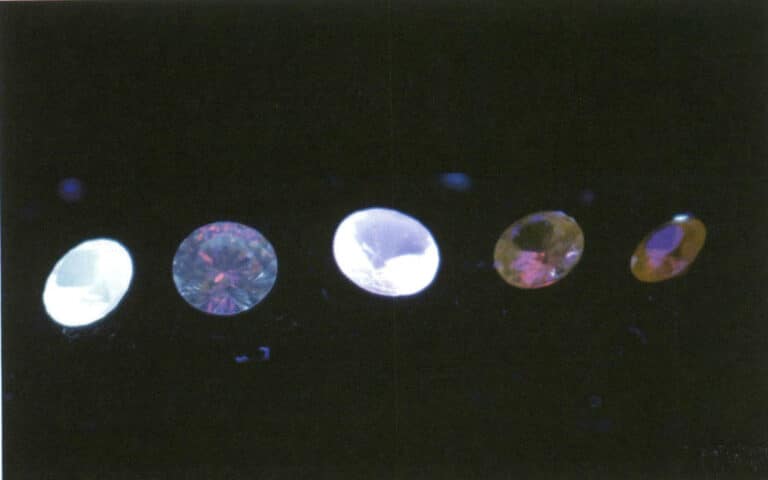

蛍光の強さは、宝石に含まれる不純物や欠陥の種類と量に関係するため、同じ種類の宝石でも蛍光の強さは異なる。宝石に鉄が含まれている場合、蛍光の発生を抑えることが多いので、鉄は蛍光消光剤とも呼ばれる(図2-3-55~2-3-57)。

図2-3-55 通常の光源下での模造ダイヤモンド。

図2-3-56 長波長紫外線下における合成ダイヤモンドの蛍光。

5.2 発光観察のポイント

ルビーやレッドスピネルなど一部の宝石を除き、ほとんどの宝石の蛍光観察には特定のエネルギーの紫外線が必要である。

特定のエネルギーを使って宝石の発光を観察するには、暗い背景で紫外線を使用する必要があります。

観察時間は、外部エネルギー励起後、外部エネルギーが終了するまでの宝石の現象である。

結晶宝石の発光は、点、線、表面の反射ではなく、宝石全体の明るさの変化によって特徴づけられる。

ほとんどの宝石の外部エネルギー励起下での蛍光色は、自然光で観察される蛍光色とは異なる。同じ宝石でもエネルギー励起の強さが異なると蛍光色が異なり、発光と蛍光が異なることがある。

他の要因がなくても、発光の観察結果には影響しない。

5.3 発光方法の説明

肉眼で宝石の発光を観察する。

特殊な紫外線蛍光ランプを使用して宝石の発光を観察する。説明の形式:紫外線の種類、宝石の発光強度、および色をテストする、例えば、長波長紫外線、強い、青。強度については、次の用語を使用することができます:強い、中程度、弱い、なし。青白い蛍光色を表現する場合、「白亜色」という用語がよく使われることに注意すべきである。

6.結晶の特殊光学現象

6.1 特殊光学現象の定義

宝石の表面に光が当たると、光源や宝石の相対的な移動に伴って、宝石の示す星状や帯状の明るい部分の色や現象が明滅、移動、変化する(図2-3-58)。特殊な光学現象は、2つの異なる照明条件下でのみ色の変化を示すことができる。

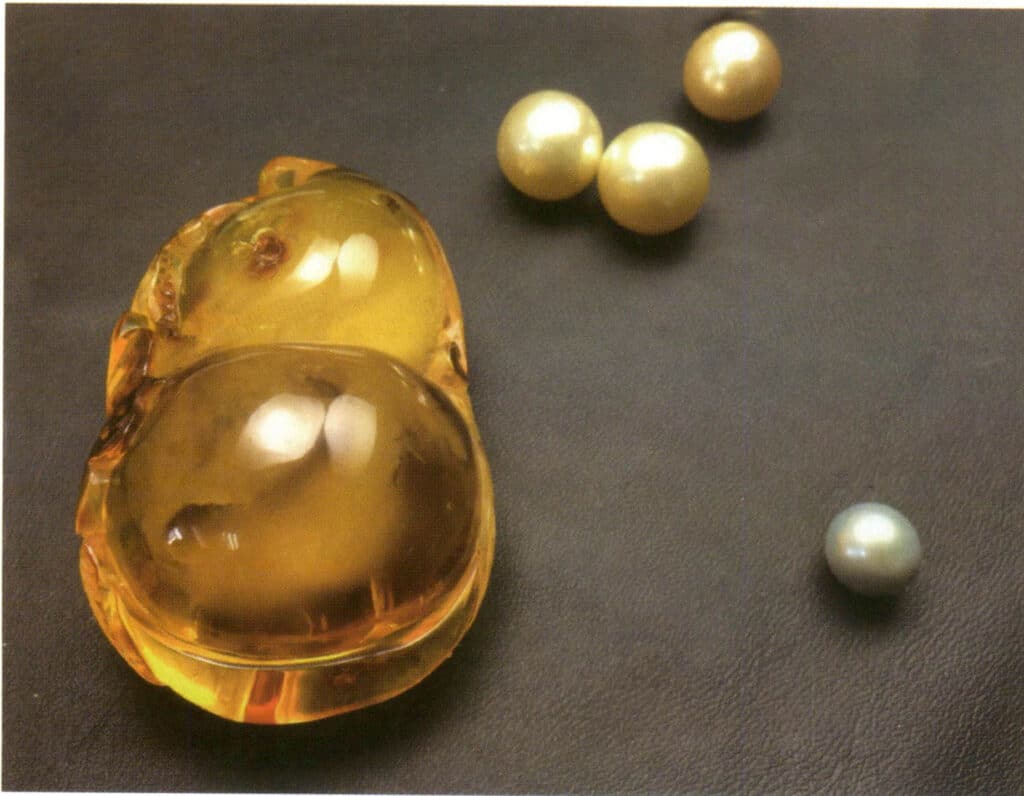

図2-3-94 先進結晶系の宝石(ダイヤモンド)

図2-3-95 非晶質固体(天然ガラス)

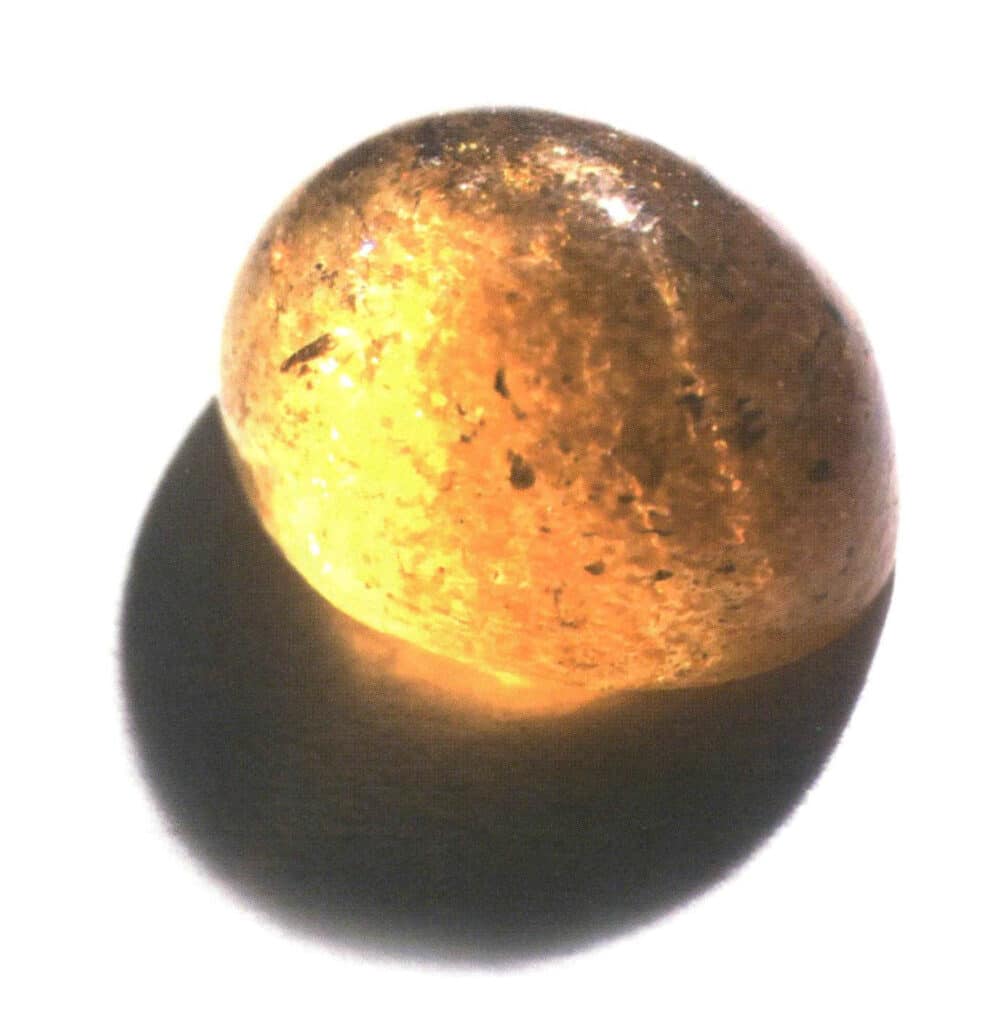

図2-3-96 有機宝石(黄色透明琥珀)

6.2 特殊な光学現象を観察するためのポイント

宝石の特殊な光学現象の大部分は、観察に反射光を必要とする。

特殊な光学現象における色の変化効果は、昼間の自然光や夜間の人工光など、異なる光源下で観察する必要がある。

他の要因がなくても、特殊な光学現象の観察結果には影響しない。

6.3 特殊な光学現象の説明

宝石の特殊な光学現象には、キャッツアイ効果、スター効果、カラーチェンジ効果、サンドゴールド効果、カラーチェンジ効果、ムーンライト効果、ハロー効果の7種類がある。教科書によっては、カラーチェンジ効果、ムーンライト効果、ハロー効果を総称してハロー効果と呼んでいる。

上記の特殊な光学現象のうち、宝石の命名に関わるのはキャッツアイ効果、スター効果、カラーチェンジ効果だけで、他の特殊な光学現象は命名に関わらない。

本書では、一般的なキャッツアイ効果、スター効果、カラーチェンジ効果、サンドゴールド効果、ムーンライト効果、クリスタルのカラーチェンジ効果を取り上げる。

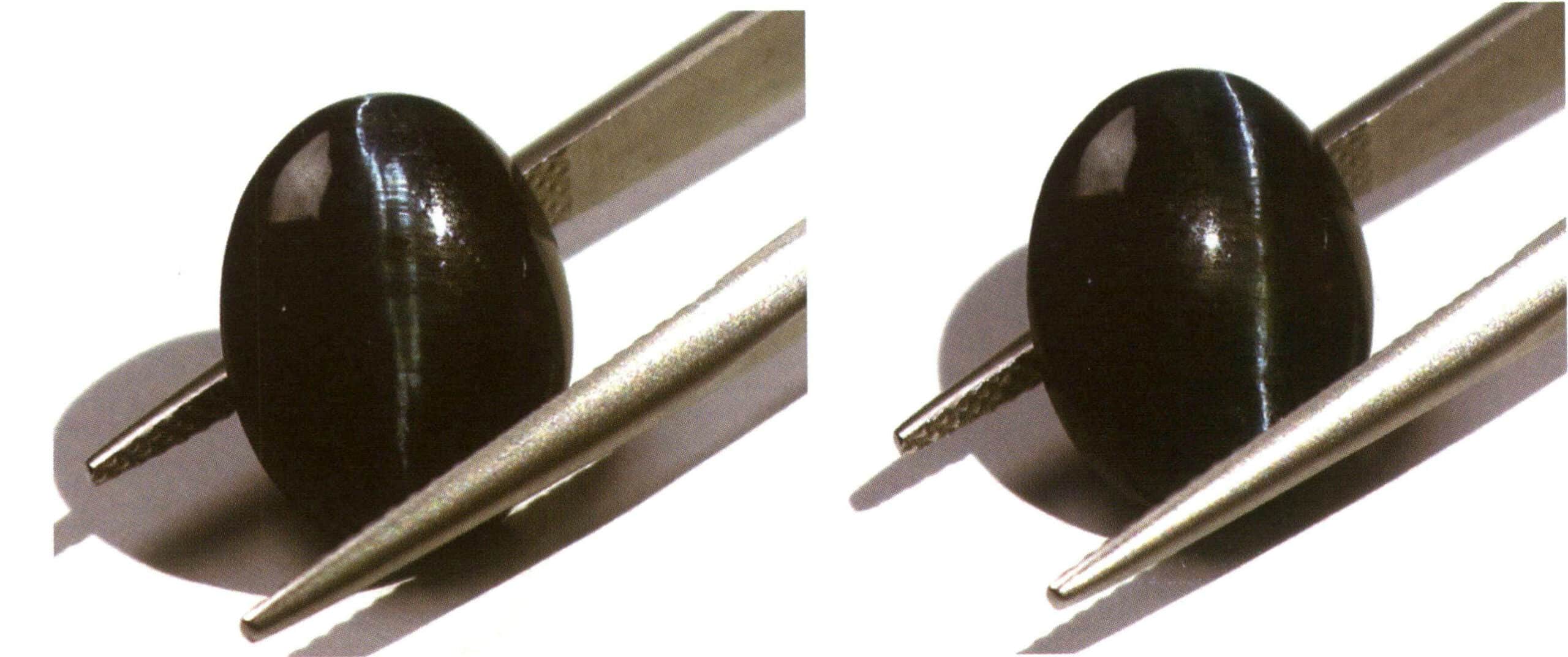

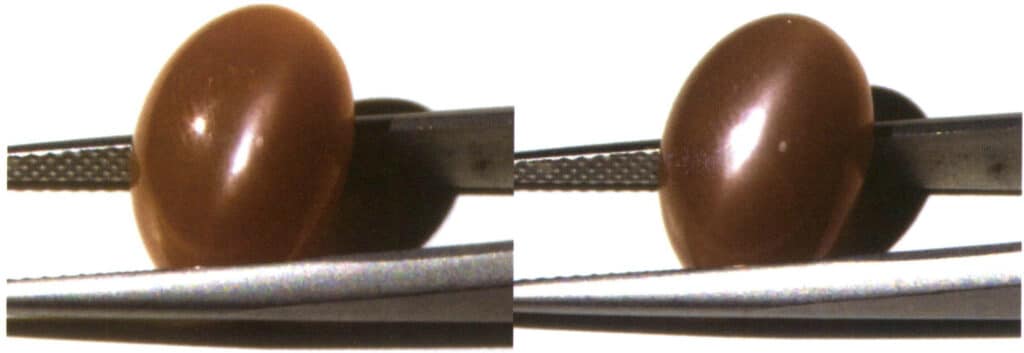

(1) キャッツアイ効果

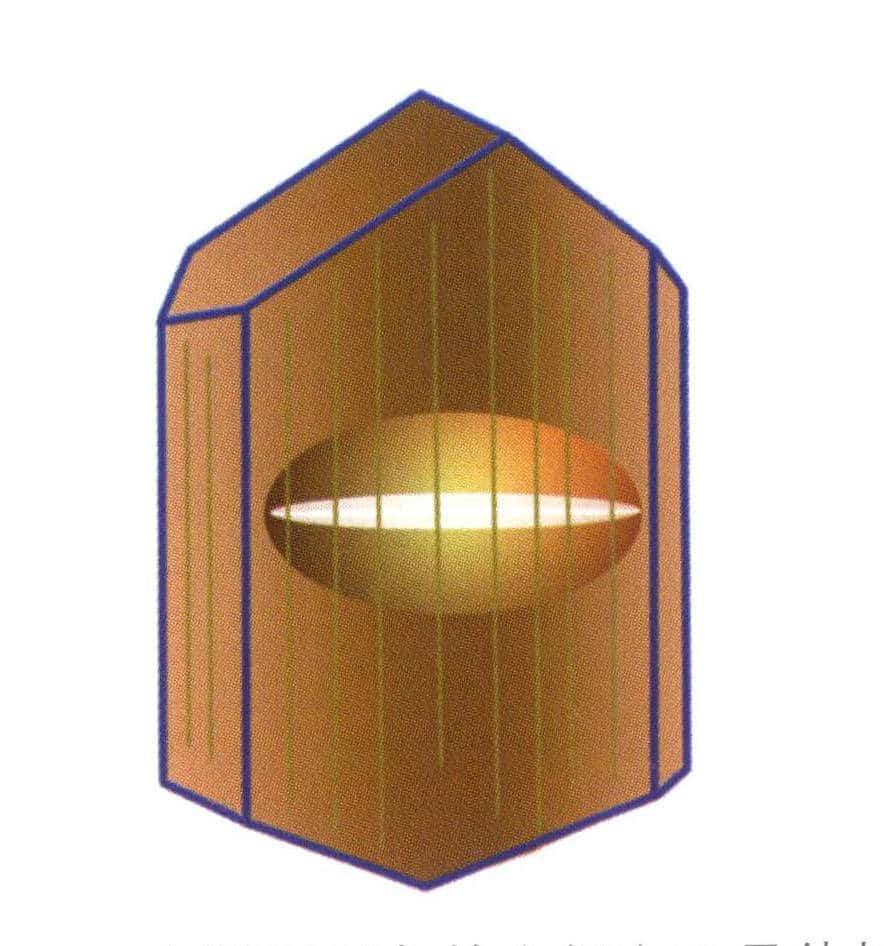

定義光を当てると曲がった宝石の表面に明るい帯が現れ、光源と宝石を動かすと光の帯が宝石の表面を平行に移動する現象をいう(図2-3-59、2-3-60)。

図2-3-59 強い光の下では猫の瞳孔は線状に見える。

図2-3-60はキャッツアイ現象を持つ宝石(シリマナイト)。

原因キャッツアイ効果は、宝石の形状が湾曲していること、カッティングに方向性があること、宝石内部に方向性のある緻密な平行介在物の集合があることの3条件が揃った場合にのみ、宝石に観察される(図2-3-61~図2-3-64)。この現象は、宝石が結晶群であるか結晶系であるか、また宝石が水晶であるかどうかとは無関係である。この現象は集合体や非晶質固体にも現れる。

図2-3-61は、キャッツアイ効果のある宝石で、輝帯部を拡大した後に観察される内包物の緻密な平行配列を示している。

図2-3-62は、キャッツアイ効果のある宝石の輝帯部を拡大した後に観察される内包物の緻密な平行配列を示している。

図2-3-63 キャッツアイ現象は、平行な介在物が密集した垂直なキャッツアイのような明るい帯によって引き起こされる。

の結晶のキャッツアイ現象の曲面の底面。

識別方法:曲がった宝石の盛り上がった部分に反射光を当てると、明るい帯が観察でき、この明るい帯は光源の相対的な動きや宝石の位置によって移動する(図2-3-65)。

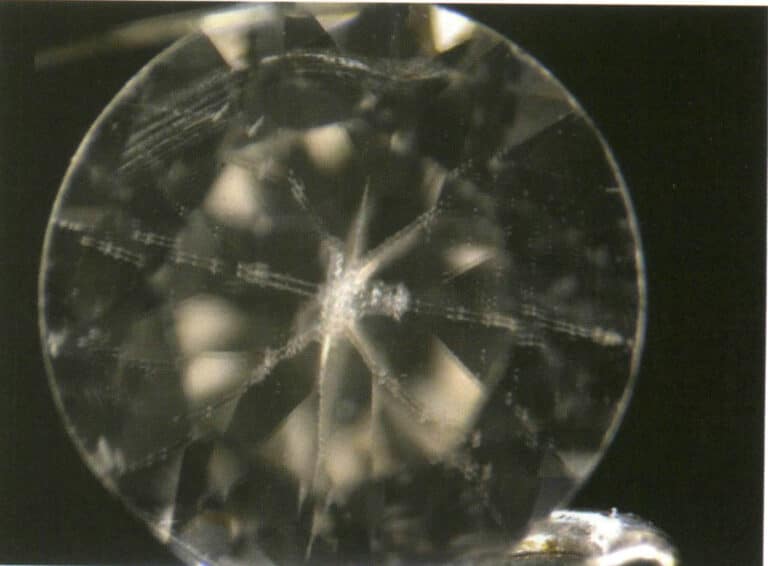

(2) スターライト効果

定義:湾曲した宝石に光が当たると、2本、3本、または6本の明るい帯が交差する現象。2本の明るい帯が交差する場合は4線スターライト、3本の明るい帯が交差する場合は6線スターライト、6本の明るい帯が交差する場合は12線スターライトと呼ばれる。スターライト効果の明るい帯は、スターラインとも呼ばれる。

原因スターライト効果を観察するためには、宝石が湾曲し、方向性を持ってカットされている必要があり、宝石内部には方向性を持って密集した平行なインクルージョンが2、3、6グループある(図2-3-66)。図2-3-67)。この現象は結晶性の宝石、特に中低結晶性の宝石に多く見られる。

図2-3-66 星明かり効果の要因の描写

図2-3-67 スターライトサファイア中の3つの方向性密集平行介在物群(30倍、暗視野照明法)

識別方法:湾曲した石の盛り上がった部分に反射光を当てると、2本、3本、または6本の明るい帯が現れ、光源や石の位置の相対的な移動に伴って移動する(図2-3-68)。図2-3-69)特殊な宝石の中には、透明なスターライトとも呼ばれるスターライト効果を観察するために、湾曲した宝石に透過光を通す必要があるものがある。

図2-3-68 定常光下のスターライト・サファイア

図2-3-69 スターライトサファイアの光源が移動したときの星線の動き

複数の方向性を持つ介在物が存在するため、水晶は異なる方向にアステリズムを示すことがある(図2-3-70)。図2-3-66 スターライト効果因子図。

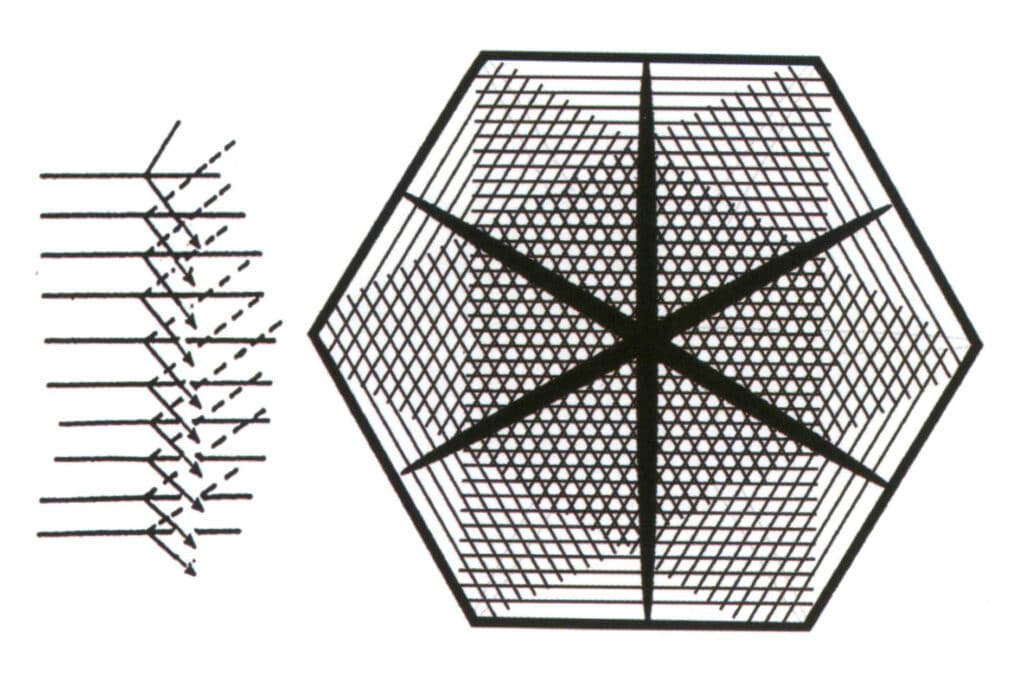

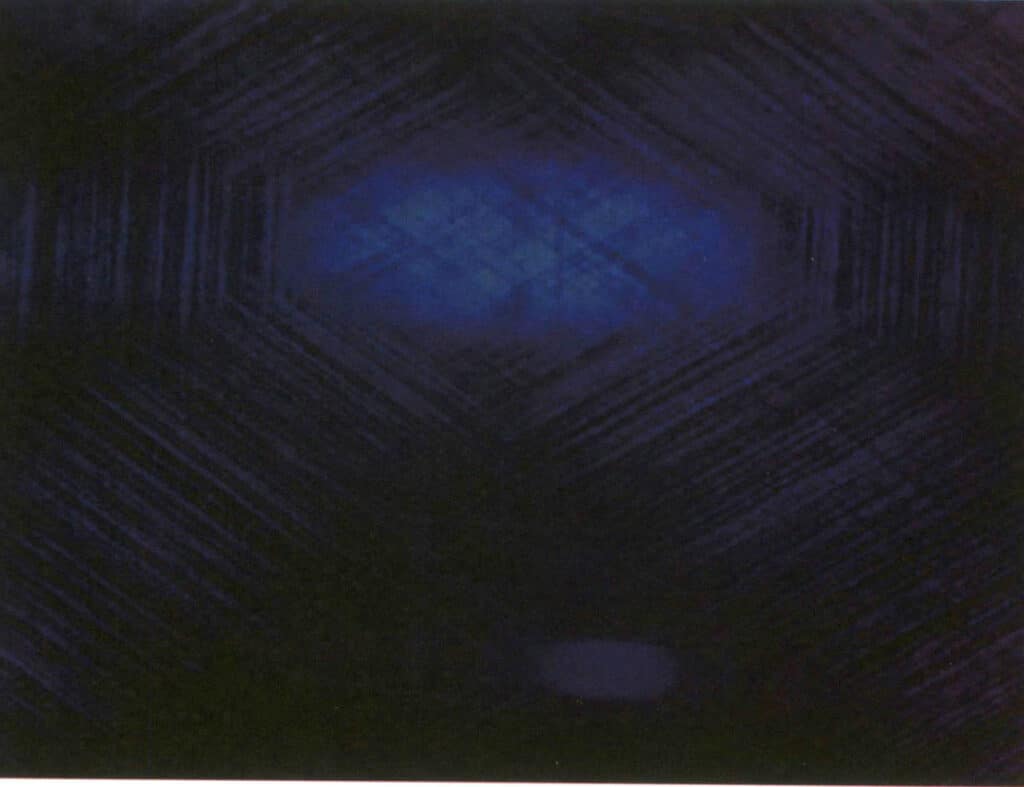

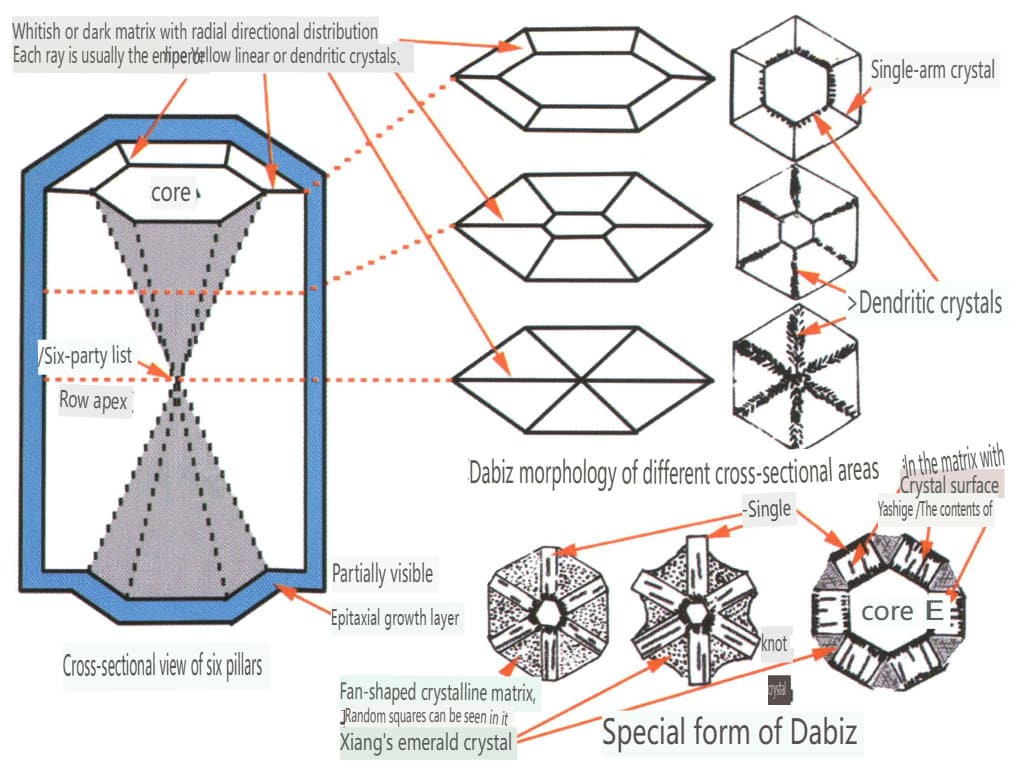

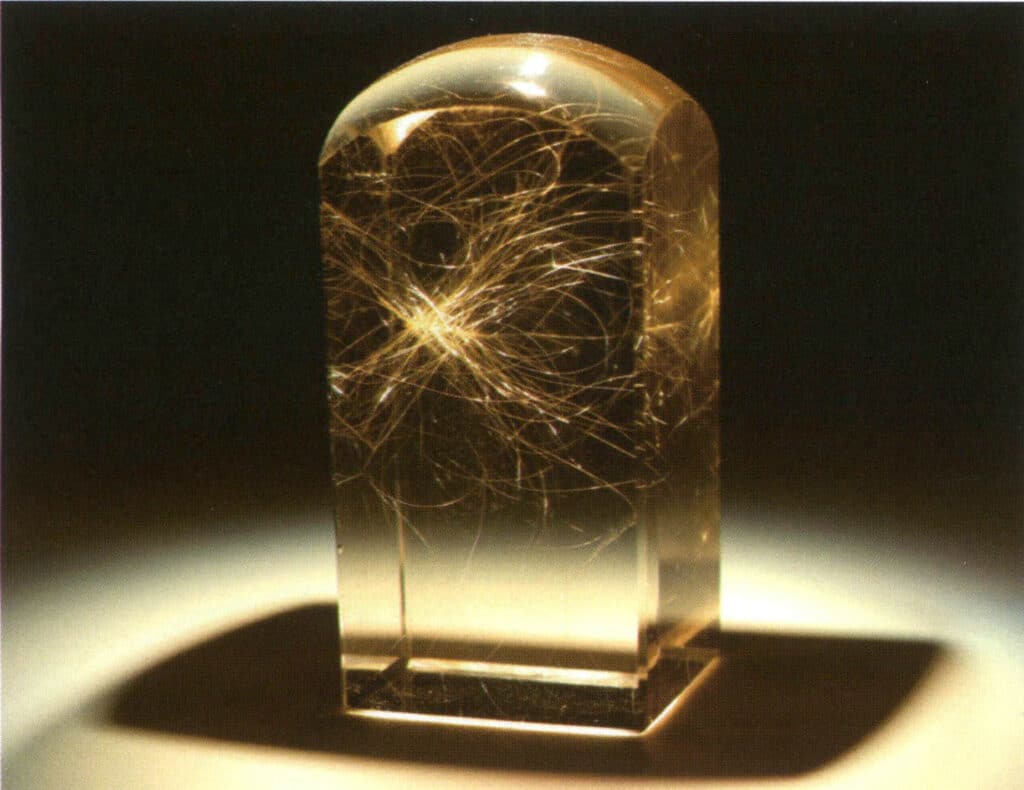

水晶原石には、アステリズム効果と混同されやすい状況が3つあり、これらの現象に共通する点は「星の線」が固定されていることである。1つ目はトラピッチェと呼ばれるもので、デッド・アステリズムとも呼ばれ、アステリズム効果に非常によく似ているが、明るい帯が交差するのではなく、白または黒の鉱物からなる6本の光線が60°間隔で配置され、この6本の光線は光源とともに移動しないのが特徴である。この現象は通常、エメラルド、ルビー、水晶などの六角柱の結晶癖を持つ宝石で起こる(図2-3-71、2-3-72)。二つ目は、ルチル化石英のような配向性インクルージョンによる星状現象である(図2-3-73)。第三は、水晶原石が成長する過程で、炭素や粘土などの黒色炭素質物質が内包され、特殊な模様が生じるもので、例えば、レッドベリルの空晶の特徴は、黒色炭素質内包物が配向配列し、断面が十字形に見えることである(図2-3-74)。

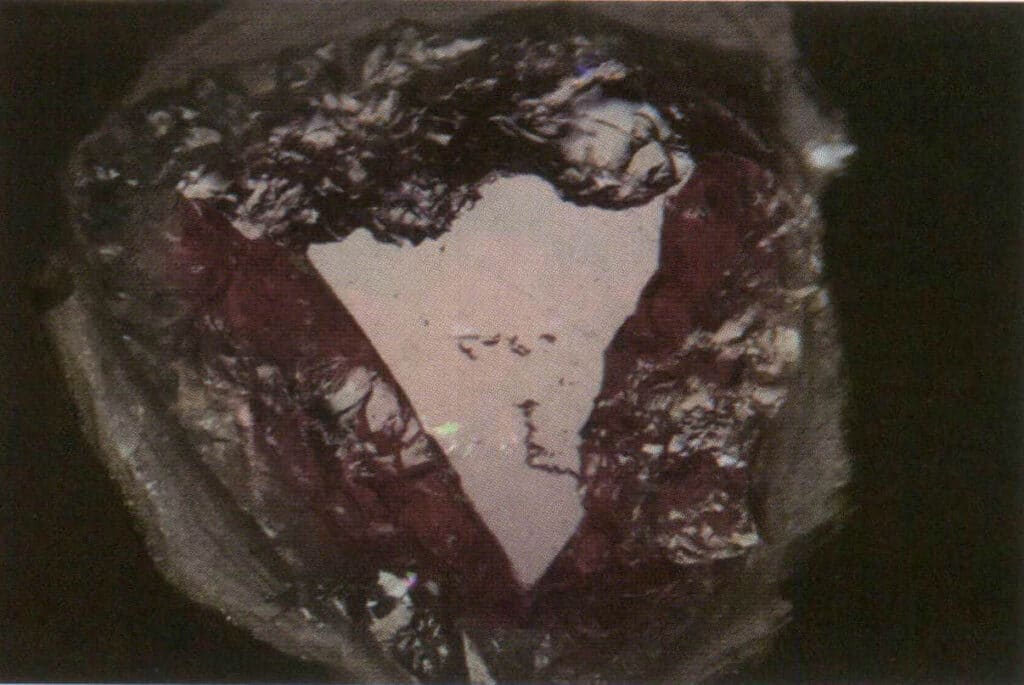

図2-3-71 トラピチェ・ルビー

図2-3-72 ダビズのフォーム(Isabella Pignatelli他 2015年)

図2-3-73 ルチルクォーツ

図2-3-74 アンダリュサイト結晶(斜方晶系宝石、断面は正方形が多い)

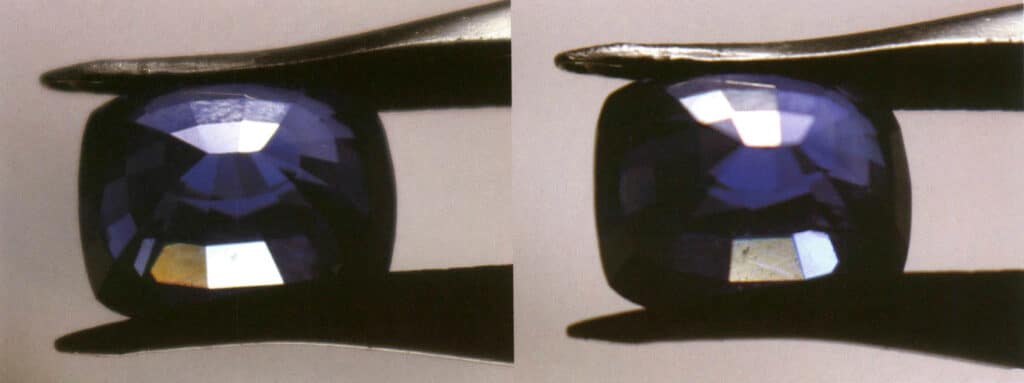

(3) カラーチェンジ効果

定義:宝石が光源によって異なる色を示す現象。

原因宝石にクロム(Cr)やバナジウム(V)が適量含まれていると、この現象が起こることがある。この現象は、宝石の天然度やカットや研磨の有無とは無関係で、水晶原石でも合成宝石でも変色効果が見られる。

識別方法:2つの異なる色温度の反射光(通常は昼間の自然光と夜間のろうそくの光)で宝石を照らすと、宝石は2つの異なる色をはっきりと示す(図2-3-75)。

(4) サンドゴールド効果

定義:透明な宝石に不透明で薄片状の固形インクルージョンが含まれると、不透明で薄片状の固形インクルージョンによる光の反射のため、星のような反射現象が生じる(図2-3-76、2-3-77)。

図2-3-76 サン・ストーン(オレンジ・レッド、半透明)。

図2-3-77 サン・ストーン(淡橙赤色、透明)

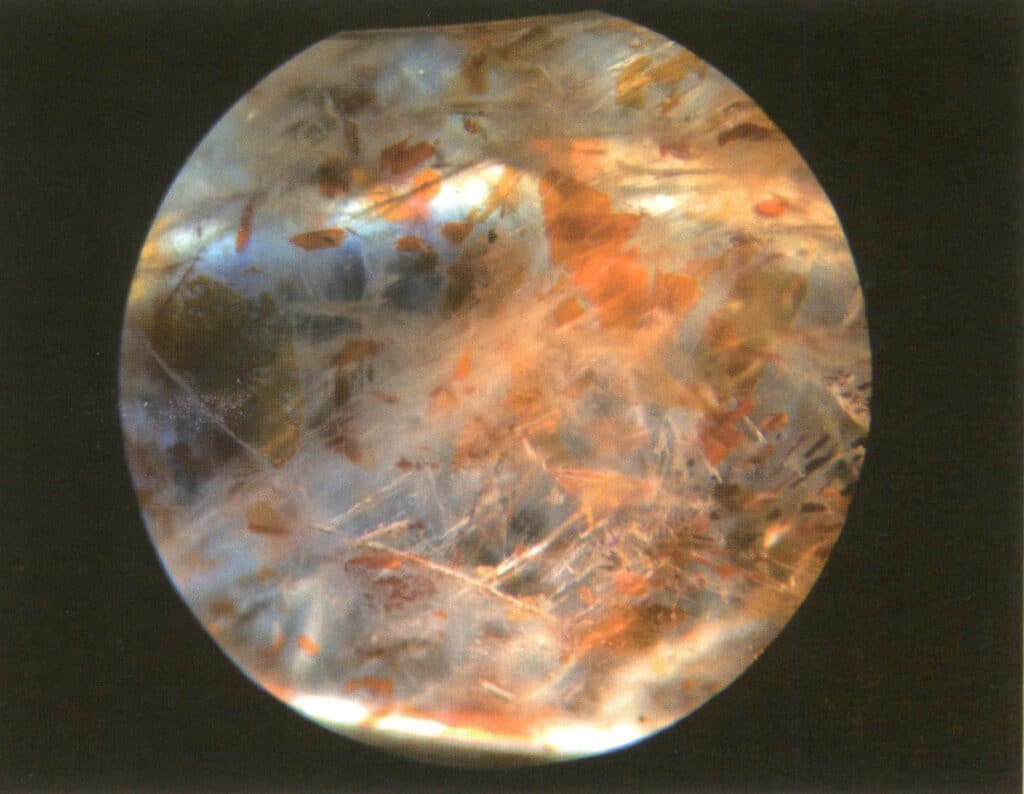

原因:透明または半透明の宝石に不透明または半透明の薄片状の固形介在物が含まれる場合(図2-3-78、2-3-79)、サンストーンやコーディエライトによく見られるサンドゴールド効果が見られる。この現象は宝石の自然度やカットや研磨の有無とは無関係である。

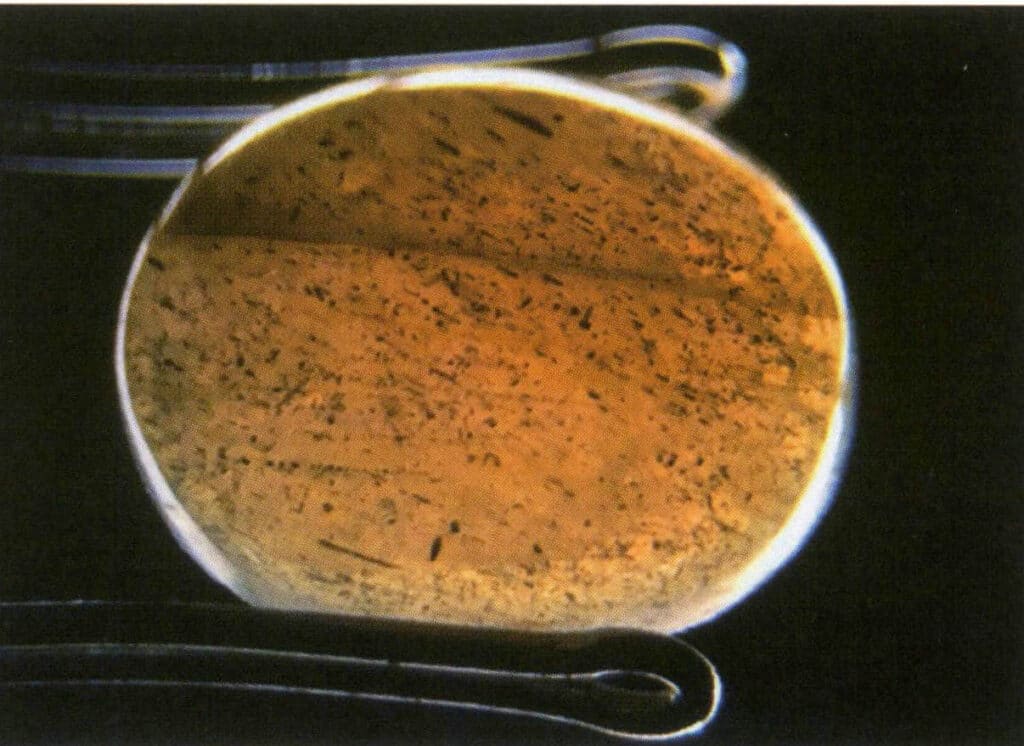

図2-3-78 ムーンストーン中のインクルージョンの拡大(10倍、垂直照明法)

図2-3-78 ムーンストーンのインクルージョンの拡大(10倍、垂直照明法) 図2-3-79 サンストーンのインクルージョンの拡大(40倍、暗視野照明法)

識別方法:宝石を反射光で照らすと、宝石の内部に星のような反射が見られる。光源や宝石の位置が相対的に移動すると、星のような反射が明滅する(図2-3-80)。

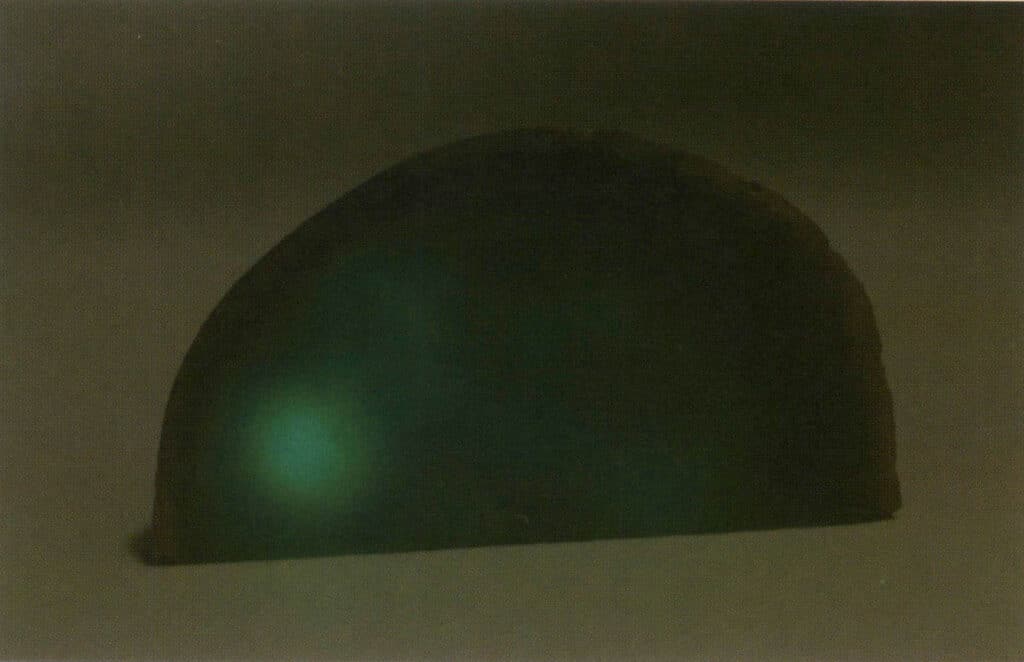

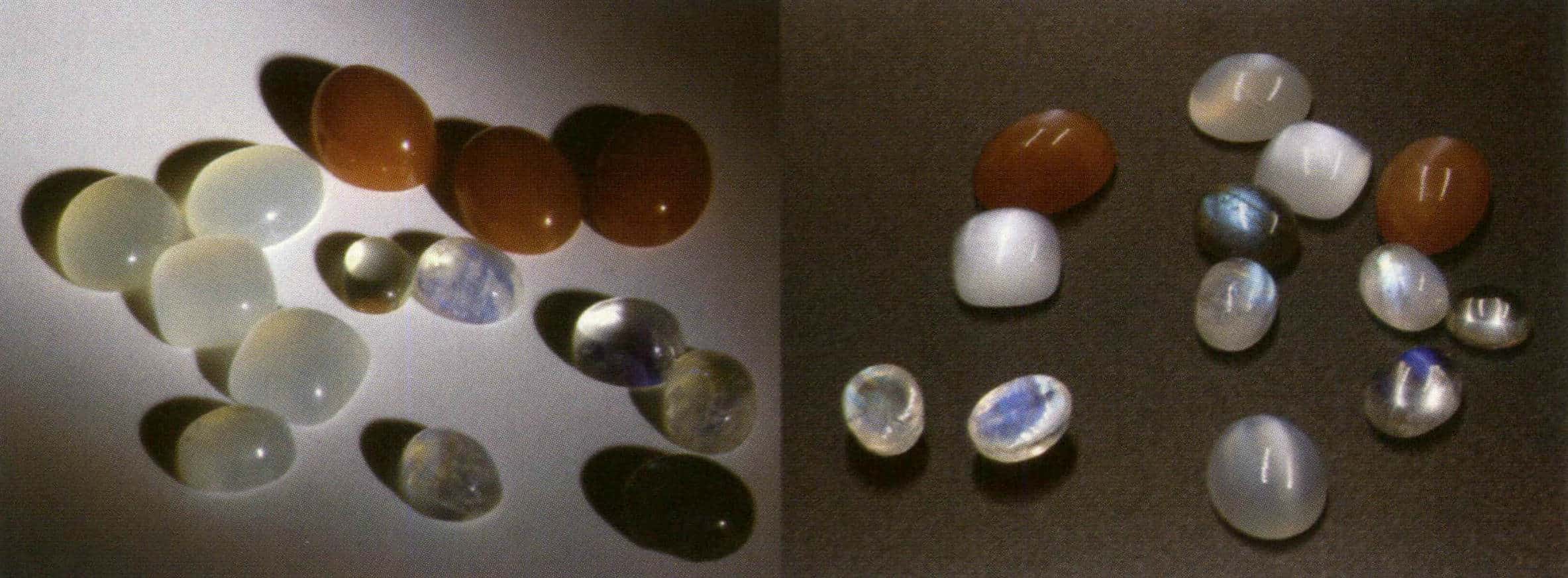

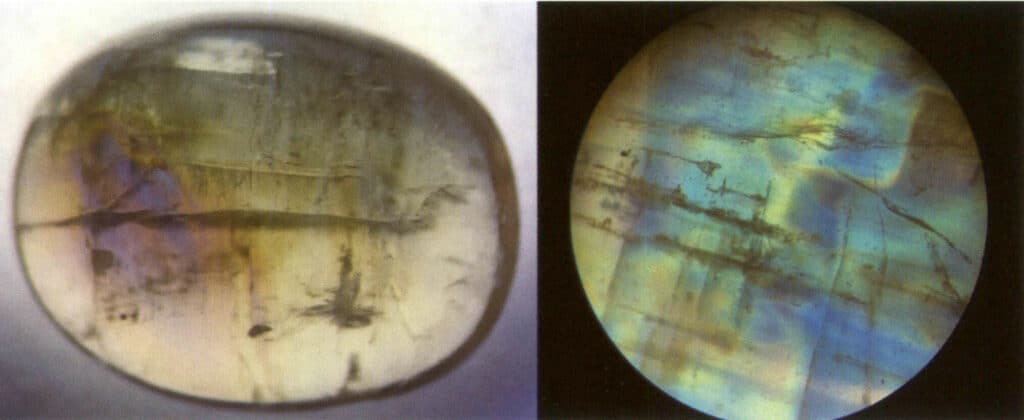

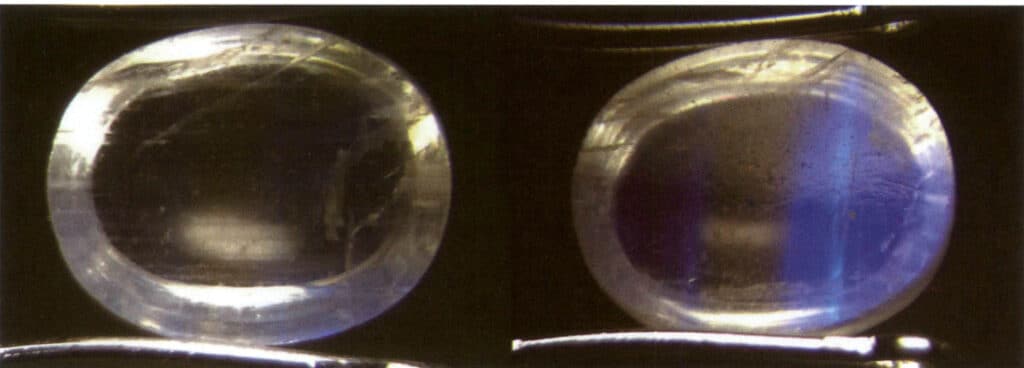

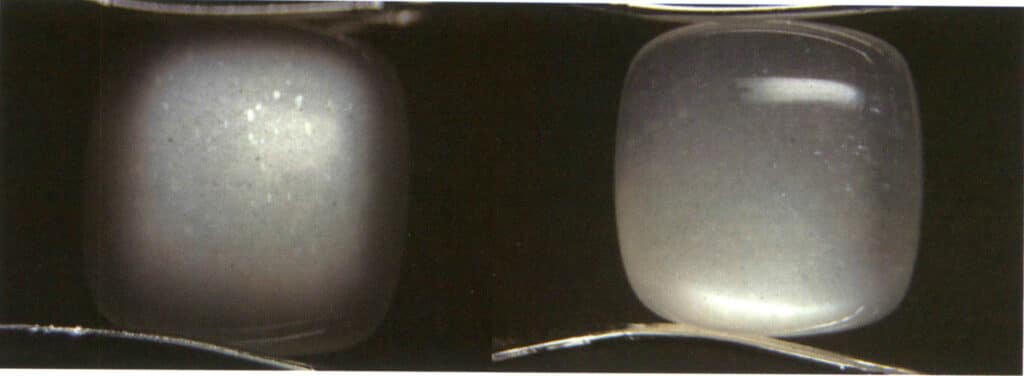

(5) ムーンライト効果

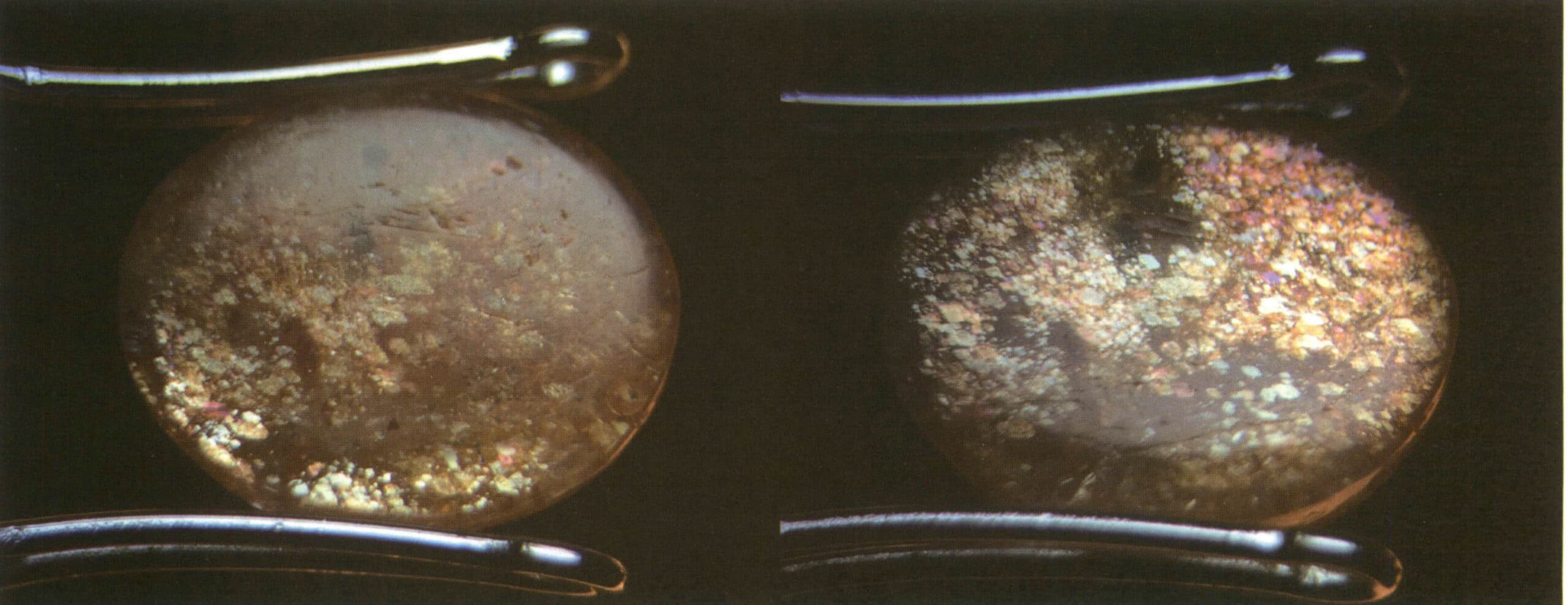

定義:定義:入射光が宝石内部で散乱し、宝石表面の局所的な部分に明るい青色や乳白色の光が生じる現象。キャッツアイ・ムーンストーン、スペクトラル・ムーンストーンなど、他の特殊な光学現象と同時に起こることもある(図2-3-81)。

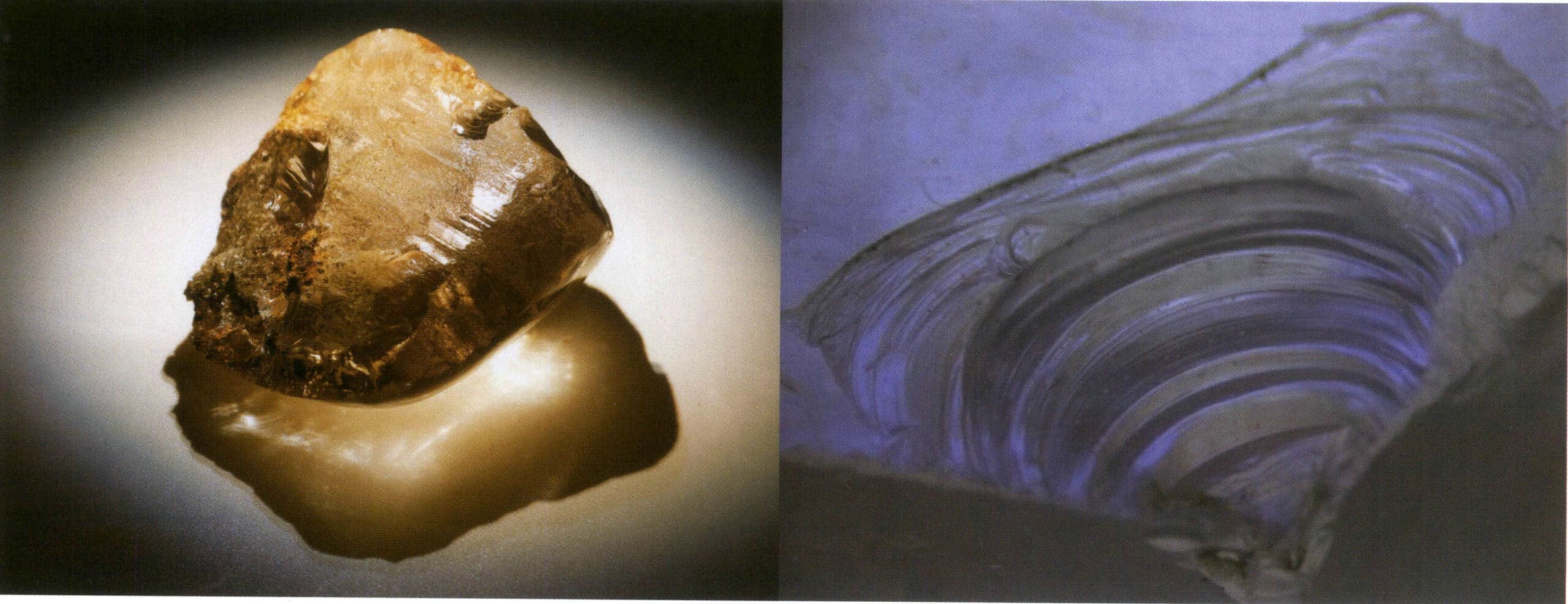

原因ムーンライト効果は、アルバイトとカリ長石が交互に層をなしている宝石鉱物であるムーンストーンによく見られ、各成分の平行層の厚さは50~l00nmである。この層状の交差構造が入射光を散乱させ、宝石の表面にさまよえる色を作り出す。平行層が厚いほど、さまよえる色の彩度が低くなり、灰色がかった白が目立つようになる。例えば、青色と紫色の光が強く散乱するため、反射光の下で正面から青色月光効果を観察することができる。他の色光の散乱度は小さく、試料を透過した合成光の大部分は、青色光と紫色光の補色である橙色光と黄色光になる(図2-3-82)。

識別方法:反射光で宝石を照らすと、宝石の表面の特定の方向にぼんやりとした色が現れる。光源や宝石の相対的な位置が移動すると、霞んだ色は移動する。月光効果のある付近をわずかに回転させると、月光効果の色相に変化はないが、回転が大きすぎると月光効果は見えなくなる(図2-3-83~2-3-86)。

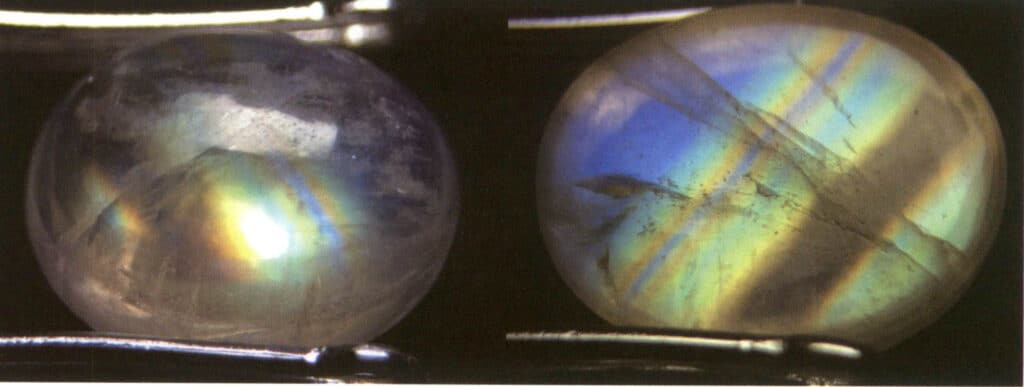

(6)色変更の効果

色の変化は色の遊びとも呼ばれる。

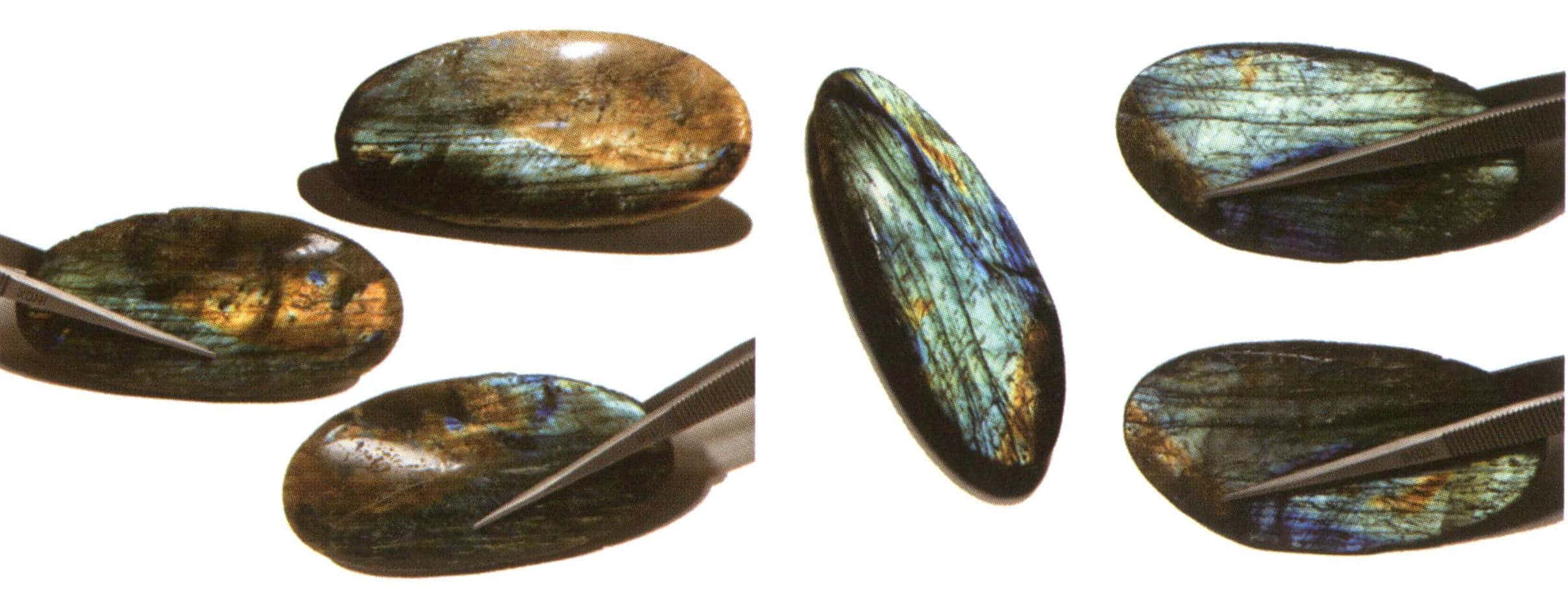

定義光源や観察角度の違いによる宝石の色の変化をカラー・チェンジ効果という。カラー・チェンジ効果をもたらす宝石には、ラブラドライト(図2-3-87)などがある。

原因特定の構造組成を持つ宝石に光が反射または透過すると、光の照射方向や観察角度によって回折効果や干渉効果により色が変化する。

識別方法:仮に反射光で宝石を照らしたとすると、照らす方向や観察角度が変わらなくても、宝石が動けば、その色は徐々に別の色に変化していく。その場合、その色は徐々に別の色に遷移することがわかります。

同じ宝石でも、色の異なる部分はカラーパッチと呼ばれ、形や大きさが異なる。その縁は不規則で、あるカラー・パッチから別のカラー・パッチに移行することが多い(オパールのような色変わりするガラス、プラスチック、合成オパールのカラー・パッチは、縁が規則的な鋸歯状になっていることが多い)。

色の変化で示されるスペクトルは、紫から赤へのフルカラー変化、または紫から緑へのダイクロイックまたはトリクロイックな色の変化である。

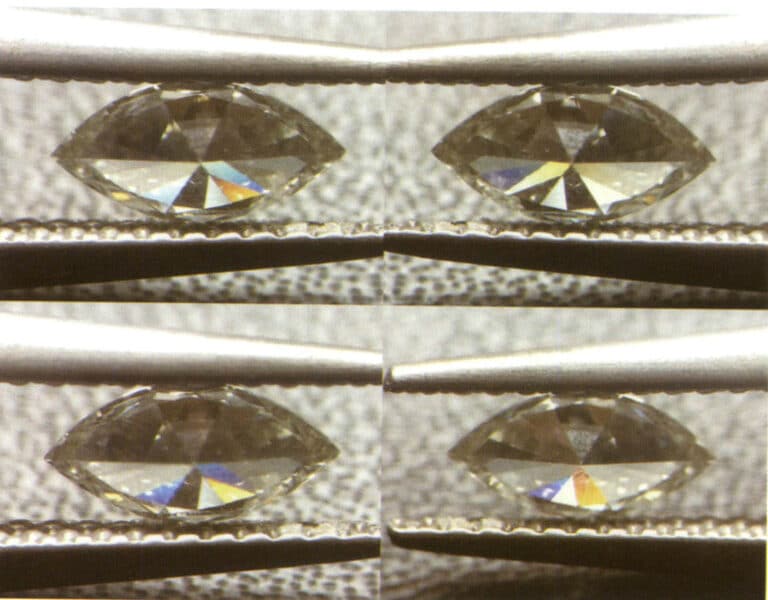

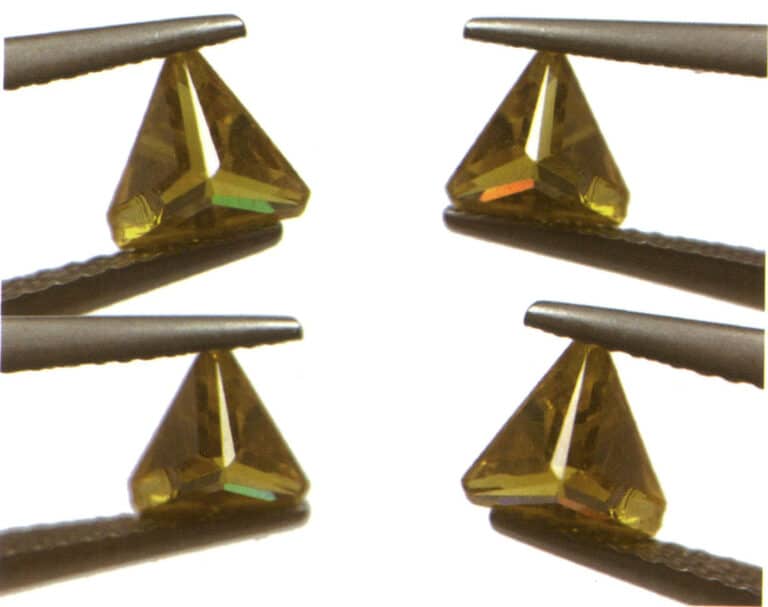

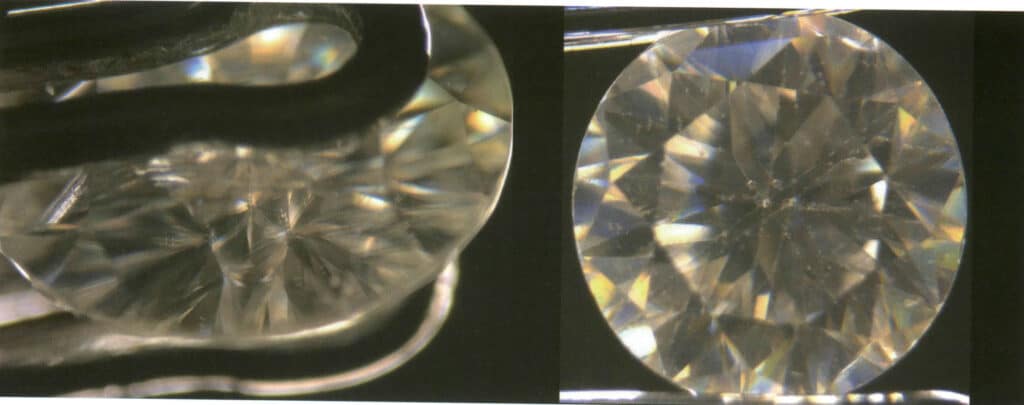

7.結晶の分散

7.1 分散の定義

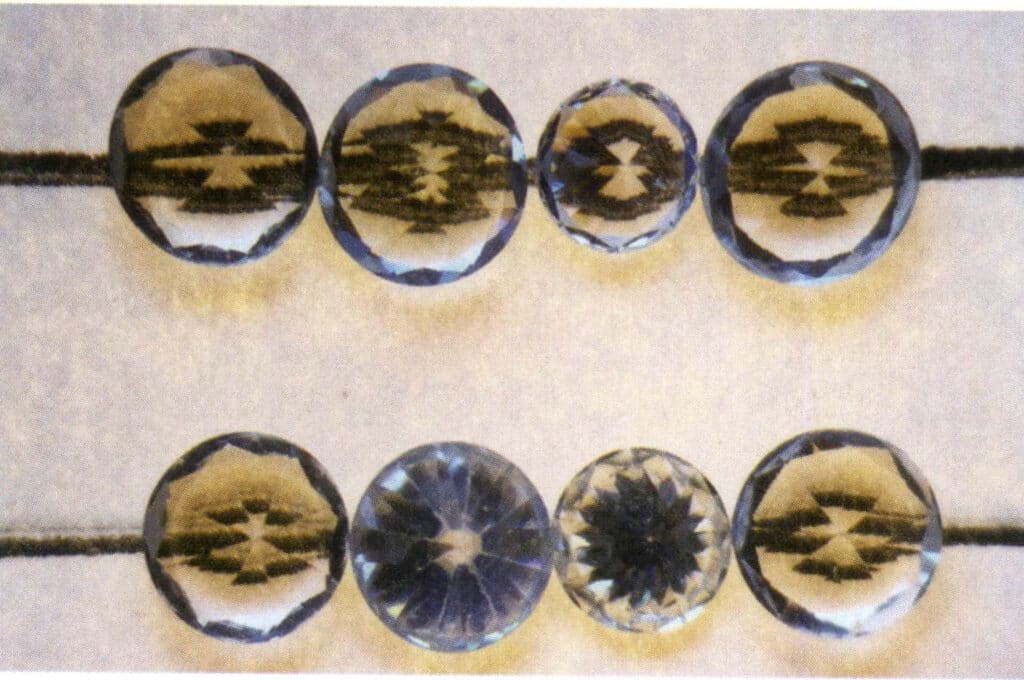

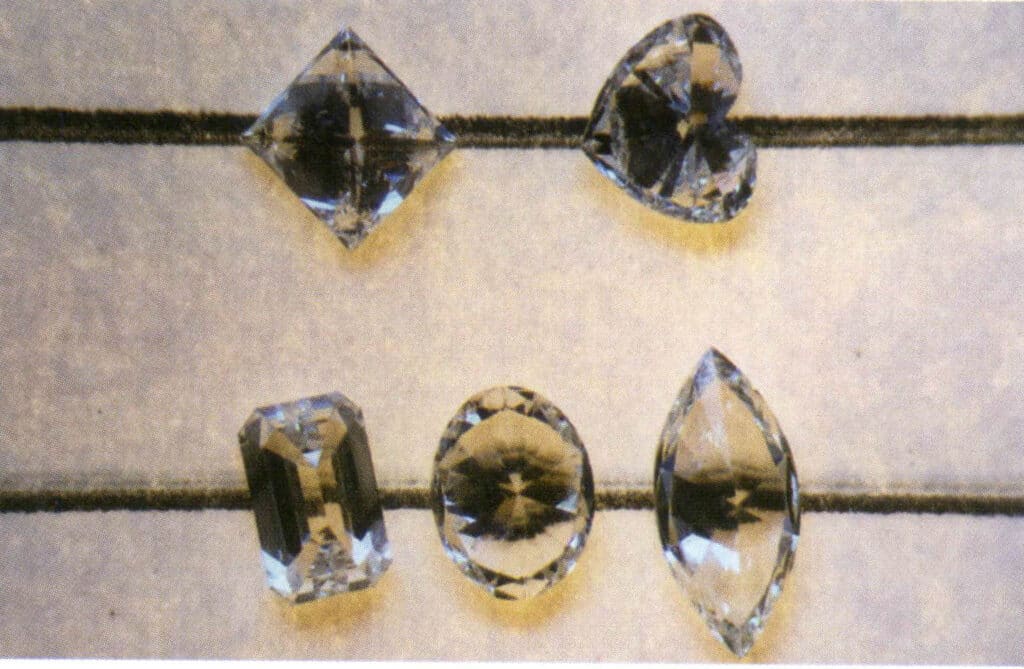

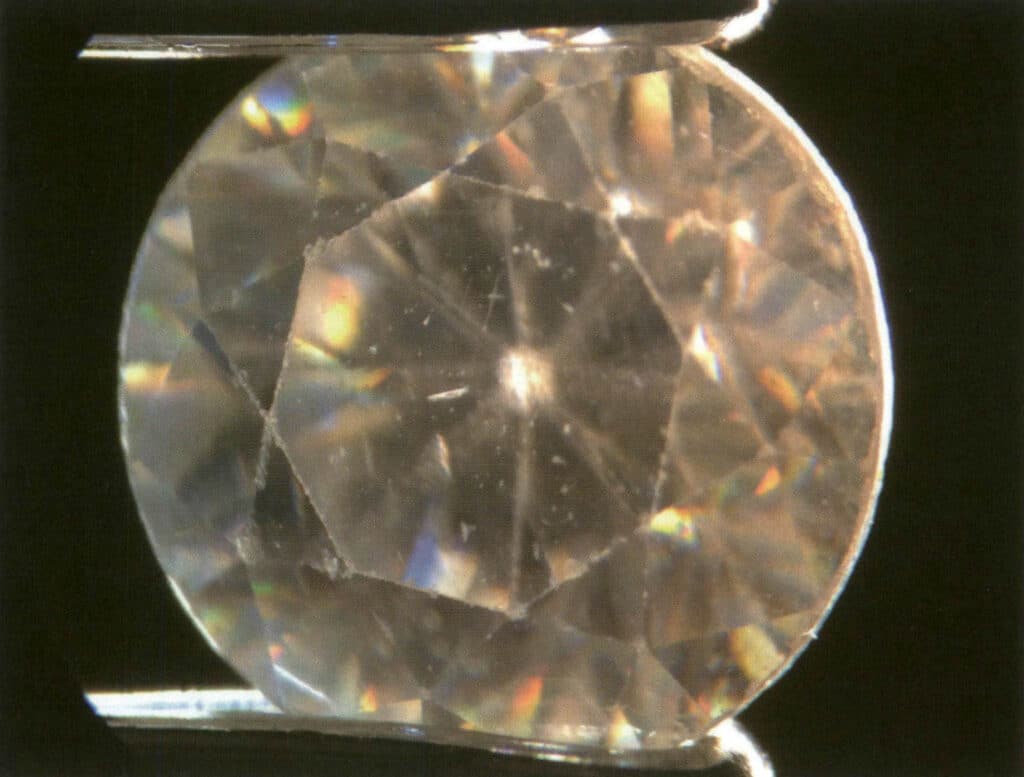

分散とは、白色合成光がプリズム特性を持つ物質を通過する際に、異なる波長スペクトルに分解される現象である。これは、宝石が白色光を7色に分解する能力と表現することもできるし、光源の下で振るとファセットされた宝石の内部に見えるカラフルな現象と理解することもできる(図2-3-88)。市場では一般に「ファイヤー」または「ファイヤーカラー」と呼ばれ、ダイヤモンドに関してよく議論される専門用語である。

分散は、ファセット結晶タイプの宝石に特有の現象である。合成宝石でもチタン酸ストロンチウム、合成ルチル、合成キュービックジルコニア、合成炭化ケイ素、合成アルミニウムガーネットなどに分散現象が見られる(図2-3-89)。分散は宝石の結晶系とは関係なく、例えば等方晶系のダイヤモンドや六方晶系の合成炭化ケイ素でも分散が観察される。

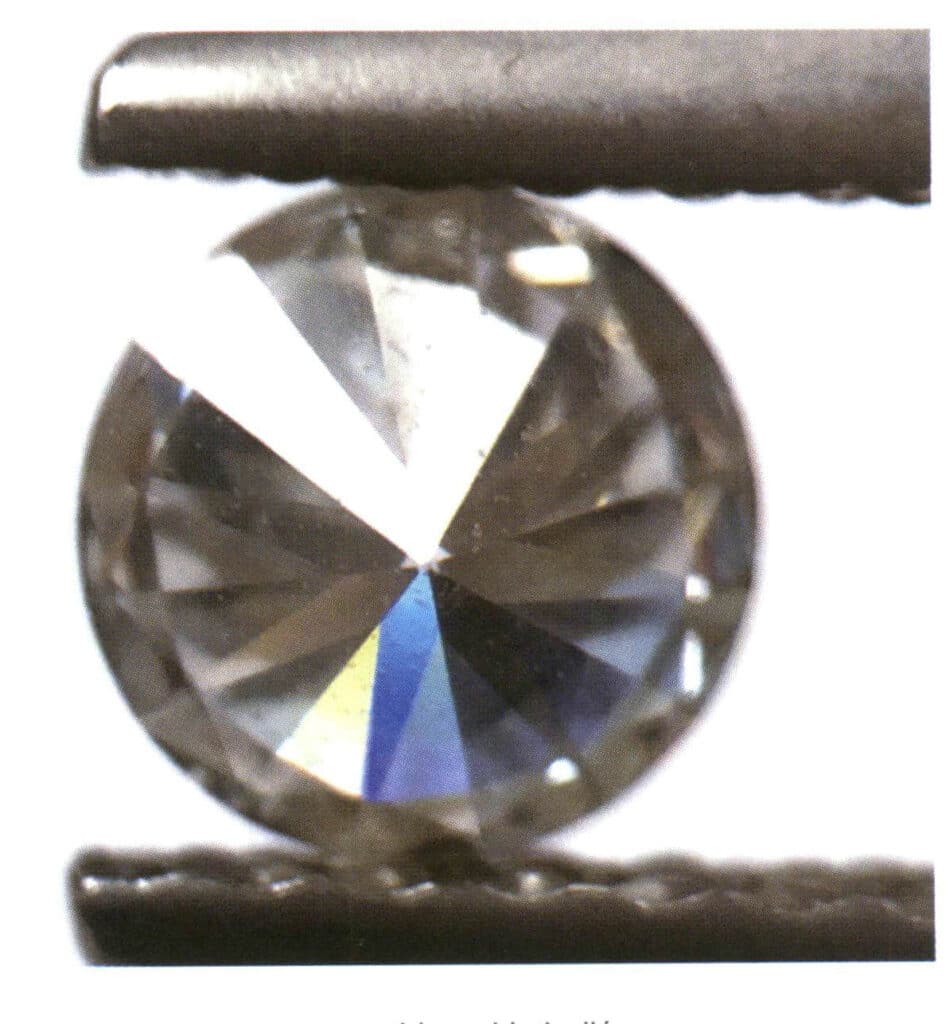

実際の宝石の鑑別では、"全反射 "ファセットで異なる宝石が示す色と分散の領域が異なるため、ダイヤモンドとその模造品を素早く見分けることができる(図2-3-90、2-3-91)。

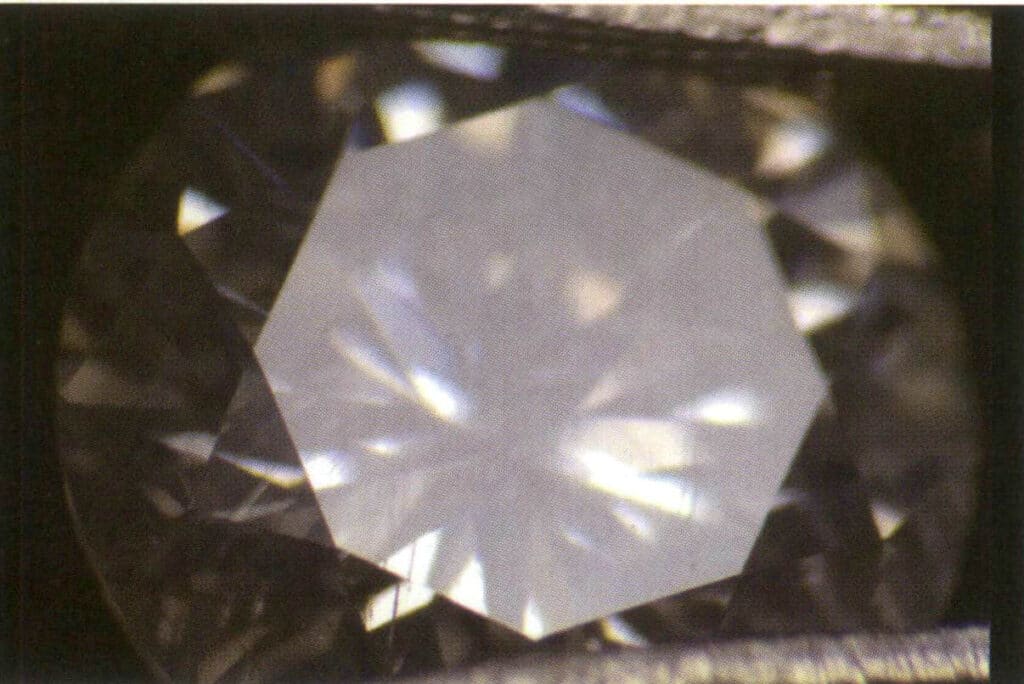

図2-3-90 ダイヤモンドの分散

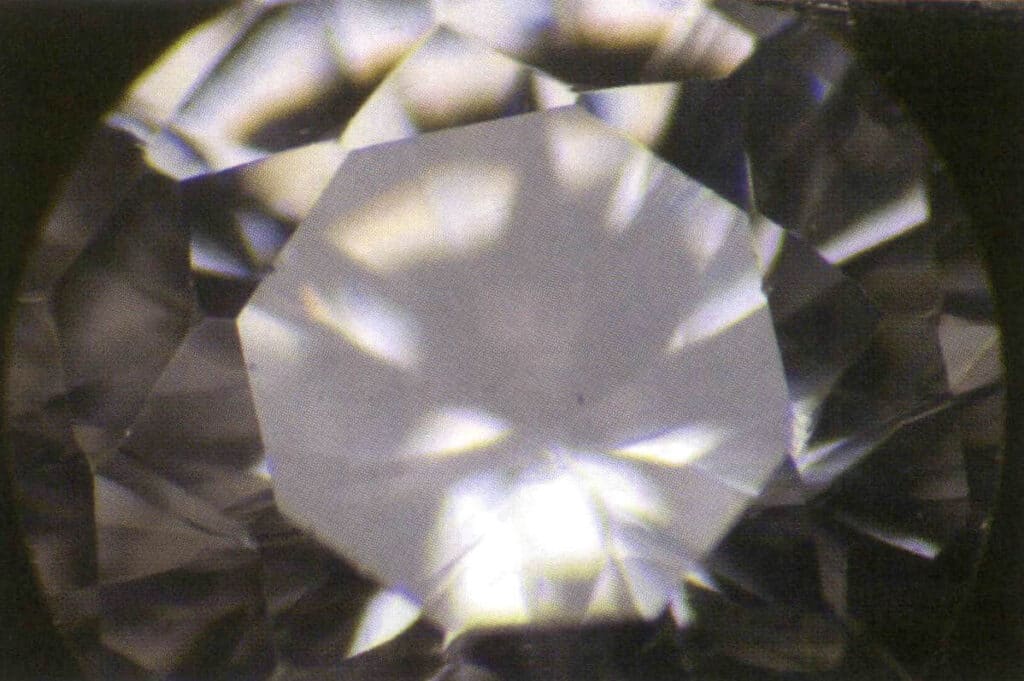

図2-3-91 合成炭化ケイ素(一般的なダイヤモンド模擬物質の一つ)の分散状態

7.2 分散観測のポイント

透過光を用いて、宝石の特定方向への分散を観察する。現象をより明確にするために、パビリオンの先端からクラウンのテーブルに向かって観察することを推奨する(図2-3-92)。

宝石に明らかなインクルージョン(不純物)が含まれている場合、宝石の透明度を下げると分散観察に影響を与えることがあります。

同じ分散度(同じ分散率とも言える)の宝石でも、他の条件が同じであれば、色の濃い宝石は色の薄い宝石に比べて観察が難しくなる(図2-3-93)。

分散は、ファセット・ストーンの一般的な現象の一つであり、カットの質(具体的には、宝石に入る光の「全内部反射」を実現できるかどうか)によって分散の見え方が変わる。

その他の要因の省略は、分散の観測結果に影響を与えない。

7.3 分散法の説明

私たちは通常、分散現象の観測の難しさを、明白か明白でないかといった形で表現する。

8.結晶に関する光学用語の定義。

8.1 等方性材料と非均質材料

(1) 等方性ボディ

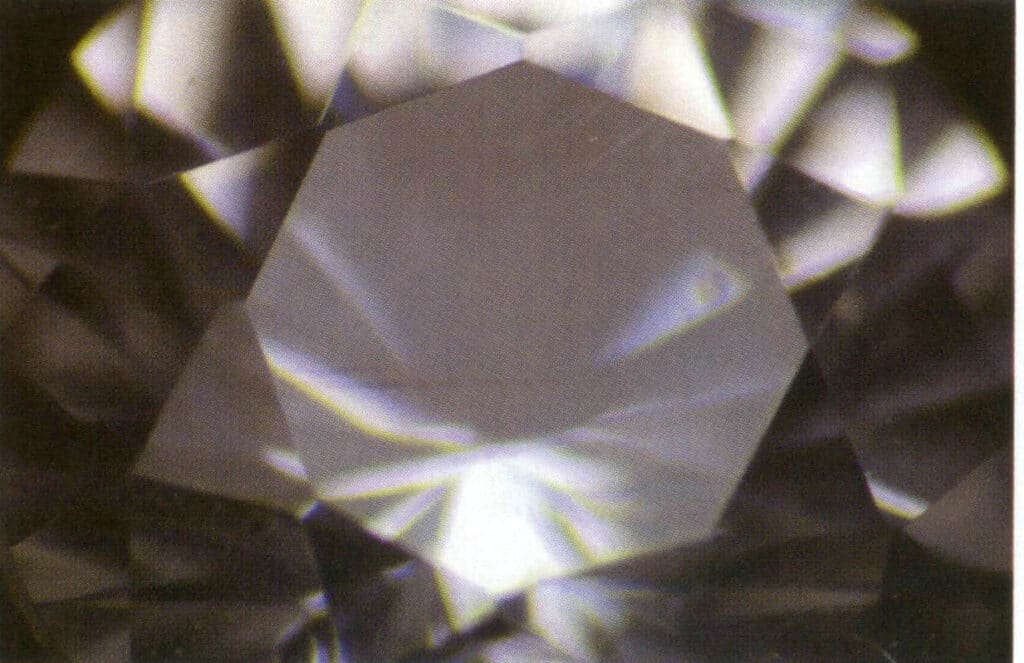

定義:光学的特性が等方的な宝石の一種。等方晶系の宝石や、非晶質、透明から半透明の有機宝石も含まれる(図2-3-94~2-3-96)。

識別方法:加工前の等方体は、その形状から予備的に判断することができる。加工後の等方体のほとんどは、屈折計で単一屈折を示すかどうかを観察し、拡大してゴーストがないことを確認し、偏光下で完全に暗く見えるか、または異常な消光を示すかどうかを確認するなど、機器によってのみ見分けることができる。

図2-3-94 先進結晶系の宝石(ダイヤモンド)

図2-3-95 非晶質固体(天然ガラス)

図2-3-96 有機宝石(黄色透明琥珀)

コピーライト @ Sobling.Jewelry - ジュエリー カスタムジュエリーメーカー、OEMおよびODMジュエリー工場

(2)非-均質体

定義:宝石や鉱物の光学異方性の一種。三方晶系(図2-3-97)、正方晶系(図2-3-98)、六方晶系(図23-99)、斜方晶系(図2-3-100)、単斜晶系(図2-3-101)、三斜晶系(図2-3-102)に属する宝石を含む。

識別方法:加工前の非均質体は、その形状によって正確に識別できる。加工後、目に見えるプレオクロイズムを示せば、非均質体の一部の宝石は正確に識別できるが、ほとんどの非均質体は、屈折計、顕微鏡、偏光板、二色鏡を使用して識別する必要がある。

図2-3-97 中間結晶族三方晶系トルマリン

図2-3-98 正方晶系の中間結晶族のジルコン

図2-3-99 六方晶系中間晶のエメラルド

図2-3-100 斜方晶系の低位結晶ファミリーのトパーズ

図2-3-101 単斜晶系の低位結晶族スポジュメン

図2-3-102 低水準結晶系(三斜晶系)のアマゾンストーン

8.2 一軸屈折、複屈折、複屈折率

一軸屈折とは、光が透明~半透明の均質な媒質に入射したときに入射角が変化し、光が分裂しない現象を指す。

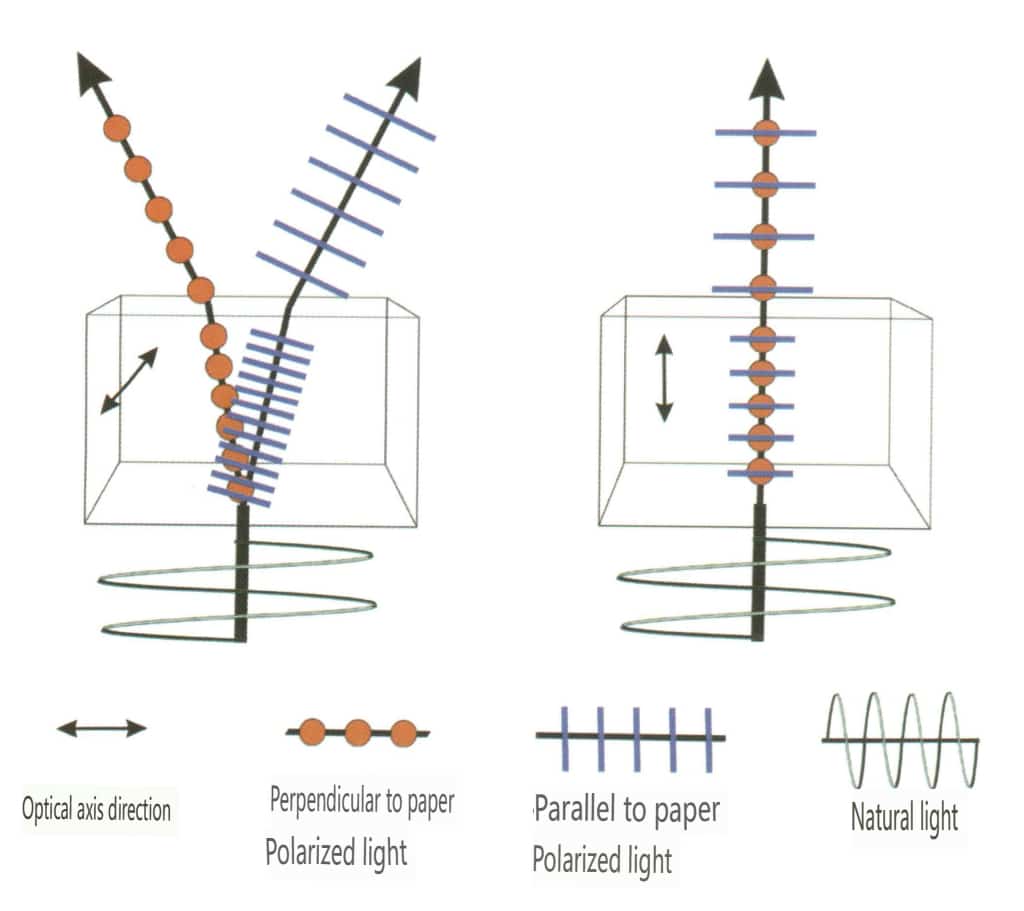

複屈折とは、光が透明からわずかに透明な異質体に入射した後、入射角が変化し、光が2つの光線に分かれる現象をいう(図2-3-103)。光の屈折法則に従う2本の光線を常光、従わない光線を異常光という。

複屈折は不均質な宝石の現象の一つであり、特に複屈折が大きい宝石の中には、肉眼で観察できる複視を示すものがある(図2-3-104~図2-3-105)。

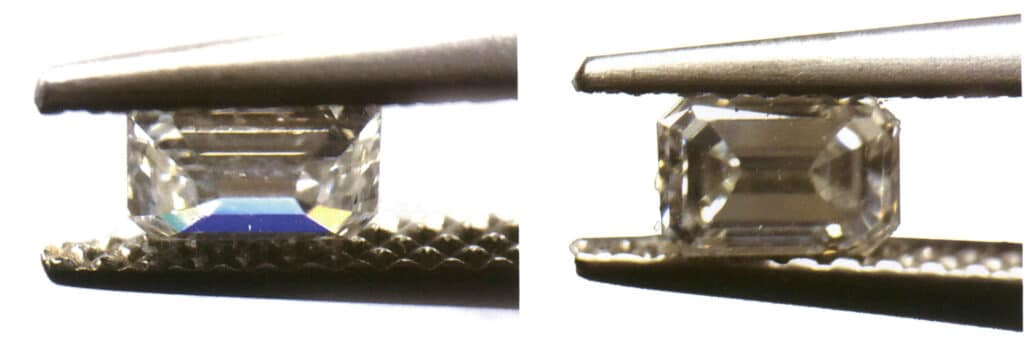

図2-3-104 宝石の二重屈折現象

図2-3-105 宝石の二重屈折現象(左の合成炭化ケイ素の二重屈折率は0.043、右の合成ルチルの二重屈折率は0.287)

8.3 光軸、光学指標、一軸結晶、二軸結晶

(1) 光学 アクシス

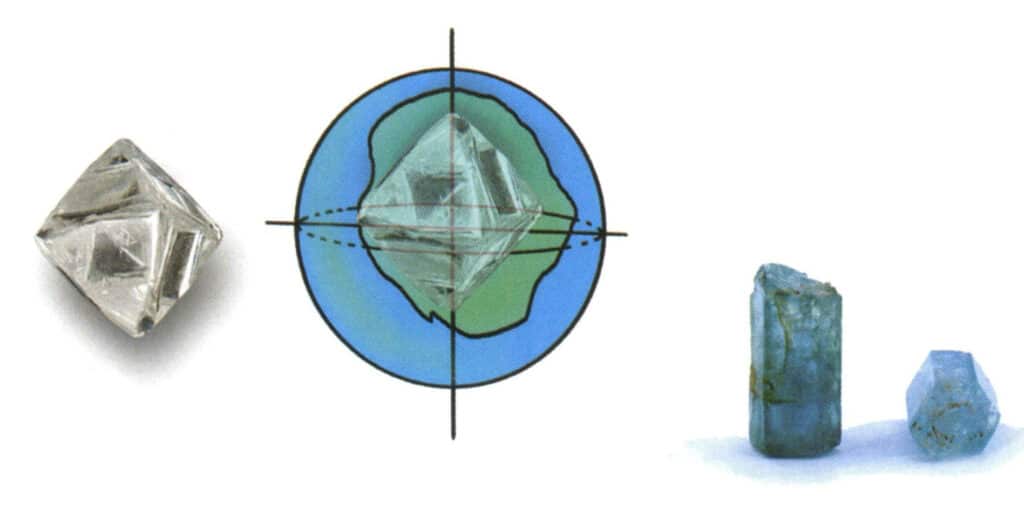

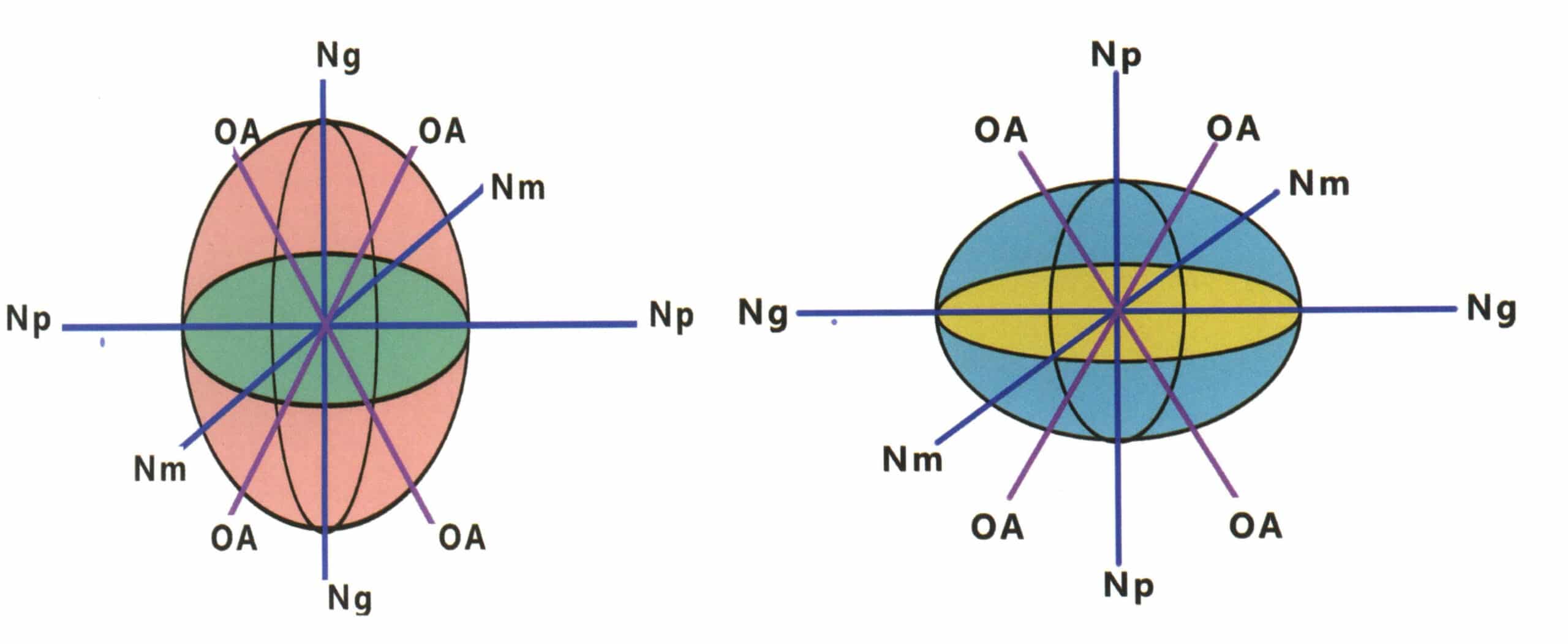

光が非均質な媒質に入射すると、通常は二重に屈折する。しかし、一軸性結晶では入射光が分裂しない方向が1つあり、二軸性結晶では入射光が分裂しない方向が2つある。この入射光が分かれない1方向または2方向を光軸と呼び、結晶光学ではOAと表します。

(2) 光学 指標

半径が測定された宝石の全方向の屈折率と等しい仮想的な閉じた球体。測定された宝石の屈折率は変化するが、光量体の全体的な形状は球体と粗い球体の2つしかない。

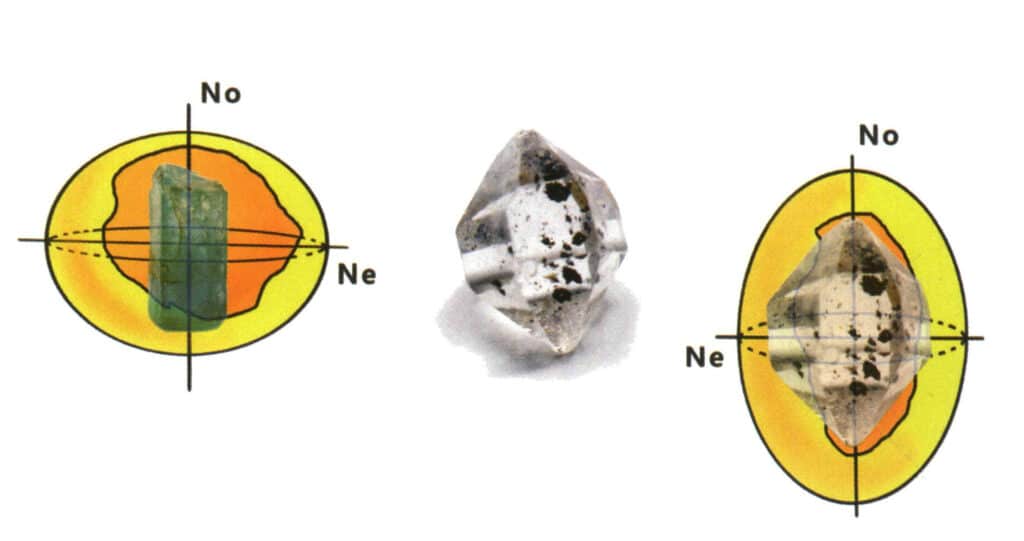

等方性の光量体は球体である。球の中心を通る任意の方向の断面は円形断面であり、その半径は等方性原石の屈折率値を表す(図2-3-106)。非均質体の光度体は楕円体であり、中間結晶族光度体は円形断面の楕円体(図2-3-107)、下部結晶族光度体は楕円形断面の楕円体(図2-3-108)である。

図2-3-106 均質体の光度

図2-3-107 一軸結晶光度体(Noは光学法則に従う光の屈折方向、Neは光学法則に従わない光の屈折方向、異常光の方向とも呼ばれる、OA方向はNoと一致、断面は円形、OAは光軸方向を示す。)

(3) 一軸性結晶

光軸が1本の非均質な宝石を一軸晶という。中間結晶系の宝石はすべて一軸性結晶の宝石である(図2-3-109)。例えば、トルマリン、水晶、ルビー、サファイアなどの三方晶系宝石、ジルコンなどの正方晶系宝石、ベリル系やアパタイトなどの六方晶系宝石がすべてこれにあたる。

比較的完全な結晶形を持つ宝石は、その形状から一軸性結晶であると直接識別することができる。

結晶形が不完全で加工された宝石は、その外観(図2-3-110)だけでは一軸性結晶とは判断できない。屈折計(図2-3-111)や偏光顕微鏡(図2-3-112)で対応する現象を観察して初めて判断できる。

図2-3-109 中間結晶群のトルマリン、結晶形は比較的完全で、一軸結晶の形で直接判断できる。

図2-3-110 加工された宝石は見た目では判断できない(左エメラルド、右トルマリン)

図2-3-111 屈折計

図2-3-112 偏光板

(4) 二軸結晶

光軸が2本ある非均質な宝石を2軸宝石という。下位結晶グループの宝石はすべて二軸宝石である(図2-3-113)。例えば、トパーズ、カンラン石などの菱形宝石、ダイオプサイド、単斜晶宝石、ラピダイト、サンストーン、ムーンストーン、三斜晶宝石などである。

結晶形が比較的完全な宝石は、その形状から直接二軸結晶であることがわかる(図2-3-114)。

結晶形が不完全な宝石や加工された宝石は、その形状から二軸結晶であることを特定することはできず、屈折率計や偏光顕微鏡で対応する現象を観察することによってのみ判断することができる。

図2-3-113 下部結晶群のトパーズは比較的完全な結晶形をしており、その形状から直接二軸結晶と判断できる。

図2-3-114 仕上がった石は見た目では判断できない。

8.4 分散率、全内部反射

(1) 分散率

屈折率の差は、太陽スペクトルのB線(686.7nm)とG線(430.8nm)について測定された。あるいは、より単純に、同じ宝石の2つの特定の屈折率の差として理解することもでき、それぞれの特定の屈折率は、特定のエネルギーの光の下で測定されたものである。

宝石の分散率を覚えることはほとんどなく、主に参考や比較のために使われる。

一般に分散率の高い宝石ほど、同じ内部全反射率のファセット・ストーンの間で分散現象が起こりやすい(図2-3-115)。宝石の分散率を暗記することは少なく、主として参考や比較のために使われる。

(2) 全内部反射

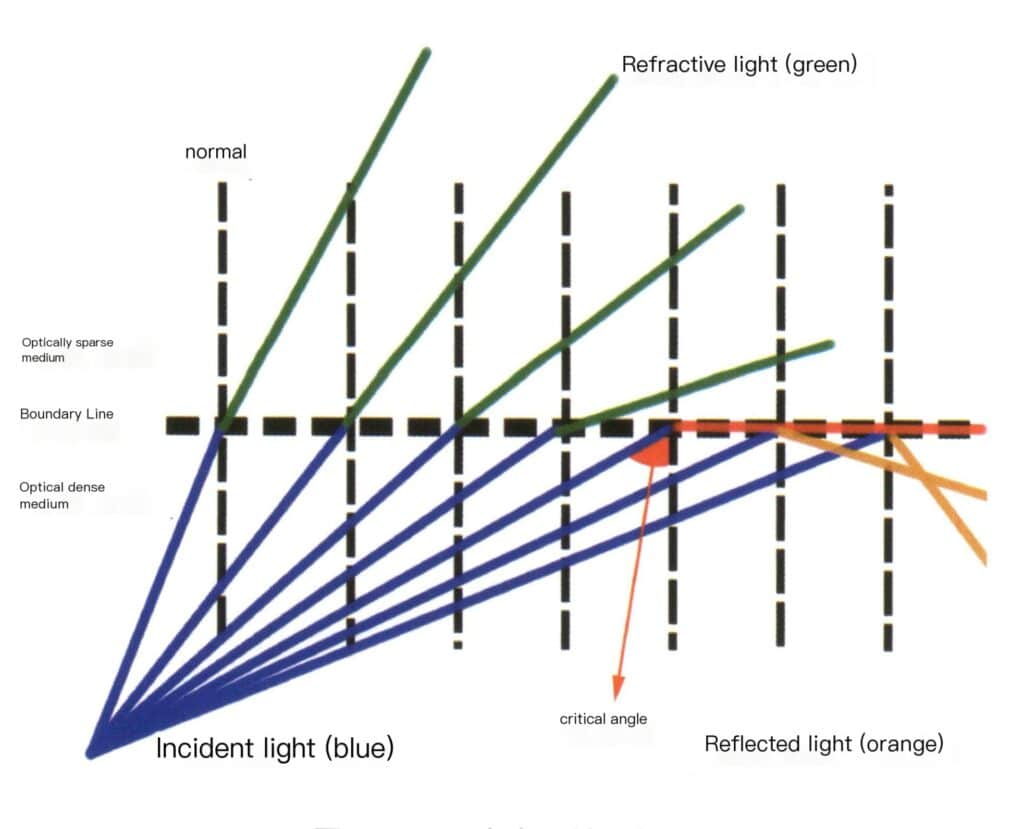

屈折は、実際の光学密度が異なる物質を光が通過するときに起こる。光が密度の高い媒質から密度の低い媒質に移動するとき、屈折した光線は法線方向から逸脱し、屈折角は入射角よりも大きくなる。屈折角が90°のときの入射角は臨界角と呼ばれ、臨界角より大きい入射光線はすべて密度の低い媒質には入射できず、反射の法則に従って密度の高い媒質内で反射される(図2-3-116)。

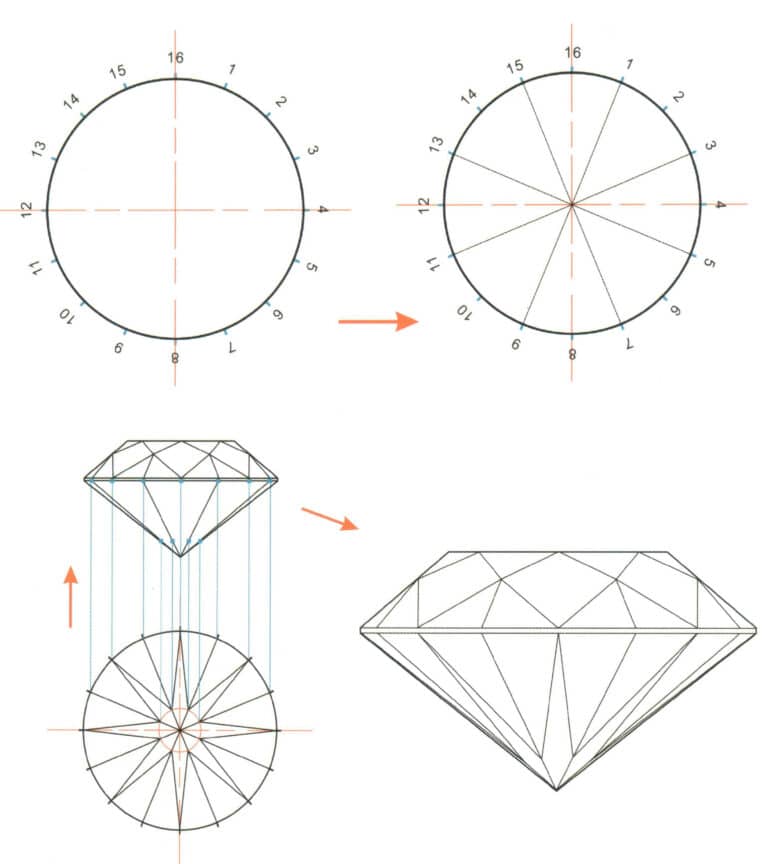

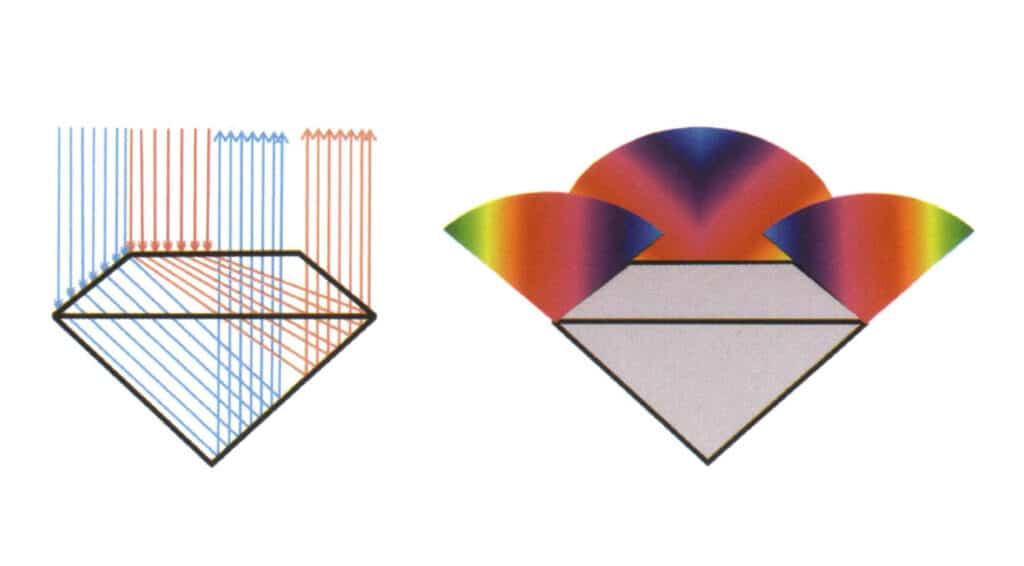

この原理をファセットカットや研磨に用いると、宝石の分散率が非常に低くても、顕著な分散現象を示すことがある(図2-3-117)。

図2-3-116 全反射の模式図

図2-3-117 全反射を伴う標準的なラウンド・ブリリアント・カット・ダイヤモンドの光路模式図。

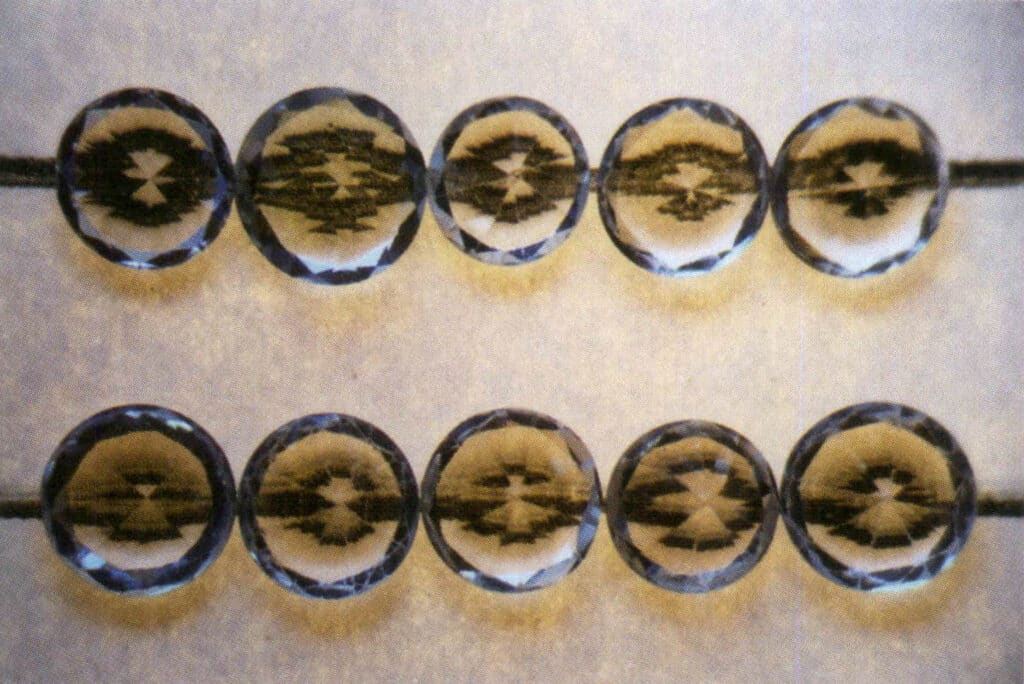

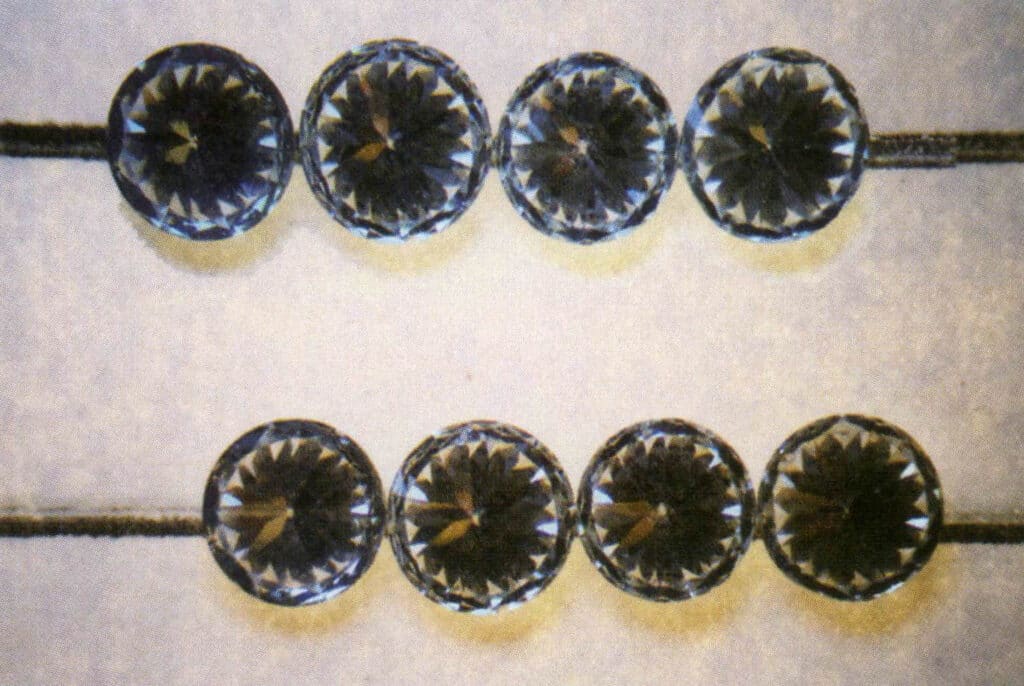

この原理はダイヤモンドと模造ダイヤモンドの識別にも応用され、一般にラインテストと呼ばれている。この実験の手順と分析結果は以下の通り:宝石の一番大きな面を下に向け、尖った端を上に向けて、直線が引かれた紙の上に置く。宝石を通して線が見える場合、それは宝石が模造ダイヤモンドであることを示し、そうでない場合、それはダイヤモンドです。特に注意しなければならないのは、検査した宝石のウエストの長さと幅の比が1 1からずれたり、検査した宝石がダイヤモンド以下の光沢を示したり、ダイヤモンドの光沢を示したりした場合、実験的判断は正しくないということである(図2-3-118から図2-3-121)。

図2-3-118 模造ダイヤモンドを通して宝石の下に直線が見えるが、その直線は2つに分かれている。

図2-3-119 直線はダイヤモンドを通して見ることはできない。

図2-3-120 模造ダイヤモンドの中には、ダイヤモンドに似た現象を示すものがあり、宝石を貫く下地の線が見えないものがある(2段目中央の2つの模造ダイヤモンド)。

図2-3-121 長さと幅の比が1:1でないダイヤモンドでは、宝石を通して直線も見える(2段目のダイヤモンド)。

8.5 自然光、偏光

(1) 自然光

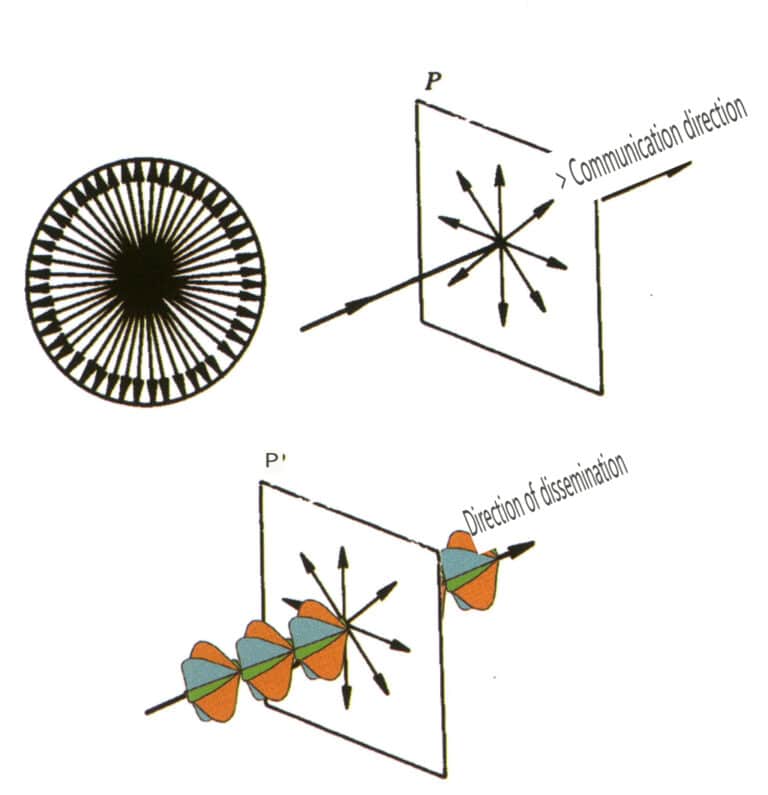

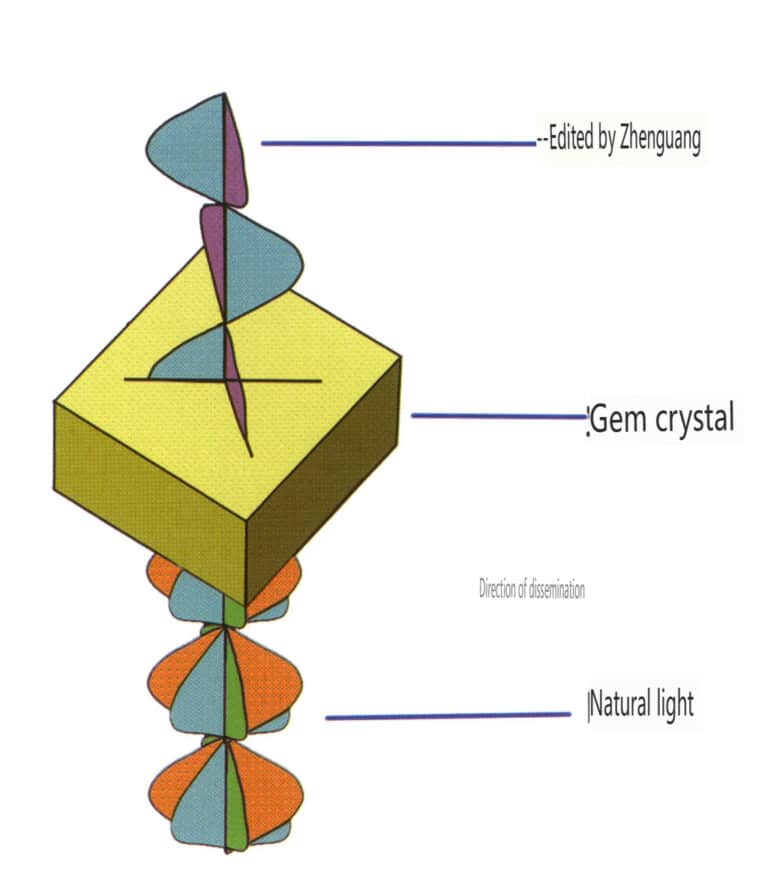

一般的な光源から放射される光は、あらゆる方向の光ベクトルを含み、あらゆる方向に等しい振幅を持つ(軸対称)。このタイプの光は自然光と呼ばれる。自然光は、互いに垂直で独立した(明確な位相関係のない)等振幅の2つの光振動で表され、それぞれが振動エネルギーの半分を持つ(図2-3-122)。

自然光は、肉眼で宝石を観察するために重要な光源のひとつであり、晴れた日の日陰の光、懐中電灯の光、特定の色温度のランプの光など、さまざまな入手方法がある。

(2) 偏光

一定方向にのみ振動する光を偏光という。偏光は特に明記されるが、明記されない場合は自然光とみなされる(図2-3-123)。

偏光を得る主な方法は、自然光を特殊な偏光板に通すか、自然光を非結晶の宝石に通して偏光を発生させることである。

偏光は宝石の色の多様性を説明するために使用することができ、宝石の二重屈折現象は偏光フィルターの設計原理でもある。

9.結晶光学の用語関係のまとめ

結晶には多くの専門用語が関わっており、光学用語間の関係を理解するには初心者には時間がかかる。そこで本書では、結晶に関わるいくつかの光学用語の関係をまとめた(表1)。

最後に述べた光学用語は別の現象として存在し、他の光学用語とは何の関係もない。

表1: 結晶光学用語関係の要約表。

| クリスタル | 肉眼で判断できるのか? | 一般的な観測機器 | |||

|---|---|---|---|---|---|

| クリスタル分類 | アドバンスド・クリスタル・ファミリー | 中間結晶ファミリー | ローレベル・クリスタル・ファミリー | 結晶の典型的な形は肉眼で観察できるが、通常は補助器具が必要である。 | 屈折計、偏光板、ダイクロスコープ、顕微鏡 |

| アイソメトリック結晶系 | 三方晶系、正方晶系、六方晶系 | 斜方晶系、単斜晶系、三斜晶系 | |||

| 光学特性 | 等方性ボディ | 非均質体 | |||

| 一軸性結晶の正または負の複屈折 | 一軸性結晶の正または負の複屈折 | × | 屈折計偏光板 | ||

| 光の屈折 | 一軸屈折 | 複屈折は、ある方向に一軸の屈折を示す。 | 複屈折 特定の2方向に単一の屈折を示す。 | 高い複屈折は肉眼でも観察できるが、一般的には器具の助けを必要とする。 | 屈折計、偏光板、顕微鏡。 |

| 多色性 | 多色性なし | 強い二色性から弱い二色性 | 強い方から弱い方への三色性、または強い方から弱い方への二色性 | いくつかの宝石は可能だが、ほとんどは器具を使う必要がある | ダイクロスコープ |

| カラー | 結晶であるかどうかや結晶の分類とは無関係であり、結晶の色は結晶内の不純物元素や格子欠陥によって決まる。 | √ | × | ||

| 光沢 | 水晶かどうかやその分類とは関係なく、どのような種類の宝石でも研磨の程度がその光沢に影響する。 | √ | × | ||

| 透明性 | 水晶かどうかや水晶の分類とは無関係で、水晶の透明度は水晶内の内包物の含有量に左右されることが多い。 | √ | × | ||

| 発光 | 結晶かどうかや結晶の分類とは無関係で、結晶内の不純物元素や格子欠陥に依存する。 | いくつかの宝石は可能だが、ほとんどは器具を使う必要がある | 紫外線蛍光灯 | ||

| 特殊な光学現象 | カラーチェンジの可能性など | キャッツアイ効果、スターライト効果、カラーチェンジ効果などが考えられる。 | キャッツアイ効果、スターライト効果、カラーチェンジ効果、ゴールドダスト効果、ムーンライト効果など。 | √ | × |

| 分散 | この現象は水晶の宝石によく見られるが、水晶の分類とは無関係である。分散の見え方は、水晶の分散率とファセットの全内部反射の程度に依存する。 | √ | × | ||

セクション II 宝石にはなぜ色があるのか?

1.伝統的な宝石の色の原因

野外での鉱物同定では、ストリークカラーと呼ばれる非常に重要な証拠がある。これは、得られた天然物を素焼きの白磁皿の上でこすって鉱物の粉を残し、その鉱物の粉の色で特定の特徴的な鉱物を同定するものである(表2)。

表2:鉱物の色、縞模様の色、透明度、光沢の関係

| カラー | ストリークの色 | 透明性 | 光沢 |

|---|---|---|---|

| 無色 | 無色または白色 | 透明 | ガラスの光沢 |

| 明るい色 | 無色または白色 | ||

| ダークカラー | 軽い、またはカラフル | セミメタリックな光沢 | |

| メタリックカラー | ダークカラーまたはメタリックカラー | 不透明 | 金属光沢 |

文献によれば、東晋の時代にはすでに、銀と金の鉱石と天然の金を縞模様の色で見分けることができたという。

縞模様の色は鉱物の同定に大きな意味を持つ。

鉱物の縞模様は擬似色を排除するもので、粉末にすると、光に影響を与える界面がなくなり、擬似色が消える。

鉱物の縞模様の色が弱くなっている。

鉱物のストリークカラーは、イディオクロマティックカラーを強調する。

不透明な鉱物(主に金属光沢を持つ鉱物)は、粉が光を反射できず透明ではないので、筋の色は灰黒色になります。半透明の鉱物は光を多少吸収するので、筋の色はバルクの鉱物とあまり変わらない。透明鉱物は光の透過性がよく、可視光の吸収がほとんどないため、白く見える。

パイライトとボルナイトは金属光沢を持つ鉱物に属し、その縞模様は黒色である。結晶性ヘマタイトは一般に鏡面ヘマタイトと呼ばれ、亜金属光沢から金属光沢を持ち、一部の波長の光を吸収するため、ある特定の色、すなわち赤色を呈する。同時にロードクロサイトは透明鉱物であるため、その縞模様は白色である。

大きな固体の鉱物の色とその縞模様の色の違いを説明するために、鉱物学では発色団元素の仮説に基づいて、鉱物の色をイディオクロマティック・カラー、アロクロマティック・カラー、シュード・カラーの3種類に分類している(表3)。この仮説は鉱物の中の宝石にも当てはまる。

表3:宝石に含まれる一般的な着色元素

| 着色要素 | 原子番号 | 宝石の色 | 宝石の例 |

|---|---|---|---|

| 鉄 Fe | 26 | 赤、青、緑、黄色などの色。 | ブルーサファイア、ペリドット、アクアマリン、トルマリン、ブルースピネル、翡翠、アルマンディン、カンラン石、ダイオプサイド、イドクレース、カイヤナイトなど。 |

| クロム Cr | 24 | 緑と赤 | ルビー、エメラルド、ヒスイ、アレキサンドライト、ウバロバイト、レッドスピネル、デマントイド、パイロープ、トルマリンなど |

| マンガン Mn | 25 | ピンク、オレンジ | レッド・ベリル、ロードクロサイト、ロードナイト、スペサルティン・ガーネット チャロアイト、特定のレッドトルマリンなど。 |

| ダイヤモンド社 | 27 | ピンク、オレンジ、ブルー | 青色の合成スピネル、合成アレキサンドライトなど |

| ランタンPr、ネオジムNd | プラセオジム 59 ネオジム60 | プラセオジムとネオジムはしばしば共存し、黄色と緑色を形成する。 | アパタイト、薄紫色の合成酸化コバルトなど。 |

| ウラン U | 92 | 元の宝石の色の原因 | ジルコン |

| キーV | 23 | グリーン、パープル、ブルー | エソナイト、ゾイサイト、合成コランダム(模造アレキサンドライト)など。 |

| 銅 Cu | 29 | 緑、青、赤など。 | マラカイト、シリコンマラカイト、ターコイズ、アズライトなど。 |

| セレン | 34 | レッド | 特定の赤いガラスなど |

| ニッケル Ni | 28 | グリーン | クリソプレーズ、グリーンオパールなど |

| スカンジウム・チタン | 22 | ブルー | サファイア、ベニトアイト、トパーズなど。 |

(1) イディオカラー

色は、宝石の鉱物の基本的な化学成分である元素によって引き起こされ、そのほとんどは遷移金属イオンである。自色宝石の色は安定している(表4)。

表4:一般的な自色宝石とその着色要素

| 宝石名 | 化学組成 | 宝石の色 | 着色要素 |

|---|---|---|---|

| ウバロバイト | Ca3Cr2 (SiO4) | グリーン | クロム |

| オリビン | (Fe,Mg)2SiO4 | 黄緑色 | 鉄 |

| マラカイト | 単位2(CO3)(OH)2 | グリーン | 銅 |

| ロードクロサイト | MnCO3 | ピンク | ムン |

| ターコイズ | CUAl6((PO4)4(オハイオ州)8 -4H2O | ブルー | 銅 |

| スペサルティーヌ・ガルネ | ムン3アル2(SiO4) | オレンジ | ムン |

| ロードナイト | (Mn,Fe,Mg,Ca)SiO3 およびSiO3 | マゼンタ | ムン |

| アルマンディーヌ | フェ3アル2(SiO4) | レッド | 鉄 |

(2) 単色カラー

色は宝石の鉱物に含まれる発色団元素によって引き起こされる。他の宝石の色は安定している。

純色の宝石が無色の場合、微量着色元素を含むと発色することがあり、微量着色元素によって発色する色が異なる。例えば、スピネルやトルマリンなどである(表5)。

例えば、Fe³⁺を含むものは茶色に見えることが多く、Fe²⁺を含むものはアクアマリンのような水色に見えることが多い。

例えば、Cr³⁺はコランダムに赤色を、エメラルドに緑色を生じさせる。

表5:その他の宝石の色とその着色要素

| 宝石名 | 化学組成 | 宝石の色 | 着色要素 |

|---|---|---|---|

| スピネル | MgAI2O4 | 無色 | - |

| ブルー | 鉄または亜鉛 | ||

| ブラウン | Fe、Cr | ||

| グリーン | フェ | ||

| レッド | Cr | ||

| トルマリン | (Na,Ca)R3アル3Si16O18 (O,OH,F)、ここでRは主にMg,Fe,Cr,Li,Al,Mnなどの元素を指す。 | 無色 | - |

| レッド | ムン | ||

| ブルー | フェ | ||

| グリーン | Cr, V, ,Fe | ||

| ブラウン、イエロー | Mg |

(3)疑似カラー

擬似カラーは宝石の化学組成に直接影響を与えることはありません。擬似カラーを持つ宝石には、溶解した結晶片や亀裂のような、平行に並んだ小さな内包物が含まれていることが多い。これらは光を屈折、反射、干渉、回折させるため、擬似カラーを発生させる。ある種の特殊な宝石カットも、宝石に疑似カラーを生じさせることがある(表6)。

擬似カラーは宝石本来の色ではないが、魅力を加えることができる。

表6 原因の分類 疑似 カラーs

| 原因の分類 | 定義 | 例 |

|---|---|---|

| 分散 | 白色合成光がプリズム特性を持つ材料を通過する際に、異なる波長スペクトルに分解される現象。 | ダイヤモンド、ジルコン、合成立方晶ジルコニア、合成炭化ケイ素、閃亜鉛鉱、人工チタン酸ストロンチウム、合成ルチルなど。 |

| 散乱 | 物質中に不均一な塊が存在するために、光線が媒体中を伝搬する間に本来の方向から外れて分散する現象。 | (1) 散乱で説明できる宝石の色の変化には、ブルームーンストーン、ブルークォーツ、オパール、パープルフローライト、ホワイトミルクォーツなどがある。(2) 散乱で説明できる特殊な光学現象には、キャッツアイ効果、スター効果、サンドゴールド効果などがある。(3)散乱で説明できる光沢の一種に真珠光沢がある。 |

| 妨害 | 2つの単色光源が、同じ方向で、同じ波長を持つ2列の光波を放出する重ね合わせ現象。 | (1) 虹色石英(図2-3-124)のように、亀裂や劈開の存在によって生じる虹色の説明に使用できる。(2) オパールのような特殊な光学現象における変色効果の説明に使用できる。(3) ボルナイトの不透明な表面や、合成炭化ケイ素の酸化によって生じるブロンズ色の説明に使用できる。ブロンズ色の宝石はない(図2-3-125)。 |

| 回折 | 光波が伝播中に障害物に遭遇すると、幾何学的な経路から外れる現象。 |

図2-3-124 カラフルな水晶

図2-3-125 さび色

2.宝石の色の現代的原因

それぞれの仮説には限界がある。現代の宝石鉱物の研究において、伝統的な色の原因となる鉱物学者や宝石学者は、ダイヤモンドの色の原因や照射処理前後の宝石の色の変化のように、ある種の宝石鉱物の色の出現や変化を説明できないことを発見した。

現代の物理学と化学の発展は、伝統的な色の発生仮説の欠点を補ってきた。それは結晶場理論、分子軌道理論、バンド理論、物理光学理論に基づいており、分光学的手法と組み合わせて宝石の色を説明している。

現代の物質構造理論では、物質は原子核と電子から構成され、電子は原子核の外側を動いていると考えられている。量子力学は、電子やその他の微粒子の運動を記述する。1913年、ボーアは、原子は定常状態と呼ばれる明確なエネルギーを持つ安定した状態で存在するという仮説を提唱した。それぞれの種類の原子は、異なるエネルギー値を持つ多くの定常状態を持つことができ、これらの定常状態はエネルギー準位を形成するためにエネルギーごとに並べられ、最もエネルギーの低い定常状態を基底状態、それ以外の状態を励起状態と呼ぶ。一般に、原子やイオンは安定状態、すなわち基底状態にあり、その時点では放射エネルギーは存在しない。原子やイオンが外部から熱エネルギーや電気エネルギーなどのエネルギーを受けると、外側の電子がエネルギーを吸収して励起状態に遷移する。しかし、励起状態にある電子は不安定で、約10~20㎟秒後に基底状態に戻り、同時にエネルギーの一部が光の形で放射される。

上記の観点は、宝石学においては、宝石の色の見え方は、宝石の原子組成中の電子に光などの外部エネルギーが作用することによるものと理解することができる。これにより、電子は基底状態から励起状態に遷移し、特定の波長の光を選択的に吸収する。この過程における電子遷移の種類と吸収エネルギーの違いが、最終的に宝石が示すさまざまな色になる。表7は、ロシアとアメリカの学者による包括的な要約で、宝石の色を4つの主要な理論に属する12のタイプに分類している。

表7:宝石の現代のカラータイプ

| 対応する伝統的な色の原因 | 現代の色原因理論モデル | 現代的な色彩が引き起こすタイプ | 代表的な宝石 |

|---|---|---|---|

| イディオカラー、アロカラー | クリスタル・フィールド理論 | 遷移金属 | マラカイト、ガーネット、ターコイズなど。 |

| 遷移金属不純物 | エメラルド、シトリン、ルビーなど | ||

| カラーセンター | アメジスト、スモーキークォーツ、蛍石など。 | ||

| 分子軌道理論 | チャージ・トランスファー | サファイア、ラピスラズリなど | |

| オーガニック染色 | 琥珀、珊瑚など | ||

| バンド理論 | コンダクター | 銅(Cu)、銀(Ag)など。 | |

| 半導体 | ガレナ、プルースタイトなど | ||

| 不純物半導体 | ブルーダイヤモンド、イエローダイヤモンドなど。 | ||

| 疑似カラー | 物理光学理論 | 分散 | ファセットダイヤモンドの "ファイヤー "など |

| 散乱 | ムーンストーンなど | ||

| 妨害 | 黄銅鉱などを着色。 | ||

| 回折 | オパール、黄銅鉱の表面色など。 |

セクション III 結晶に関する力学的性質の説明

宝石の機械的性質は大きく4つのカテゴリーと7つの現象に分けられ、劈開、破壊、破断は1つのカテゴリーに属し、他の3つのカテゴリーは硬度、密度、靭性である。ここでは、結晶に関する劈開、破砕、破壊、硬度、相対密度について説明する。

劈開(へきかい)、破砕(はれつ)、破断(はかい)とは、結晶が外力を受けて起こる性質のことで、その破壊特性や原因はそれぞれ異なる。宝石の識別や加工に重要な物性の一つである。

1.結晶の切断

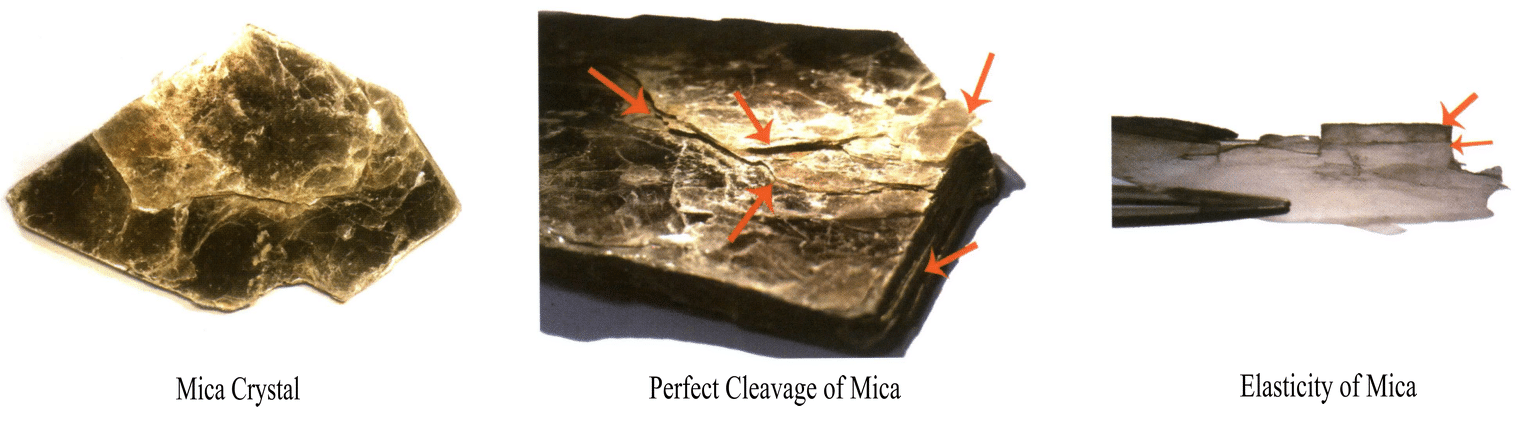

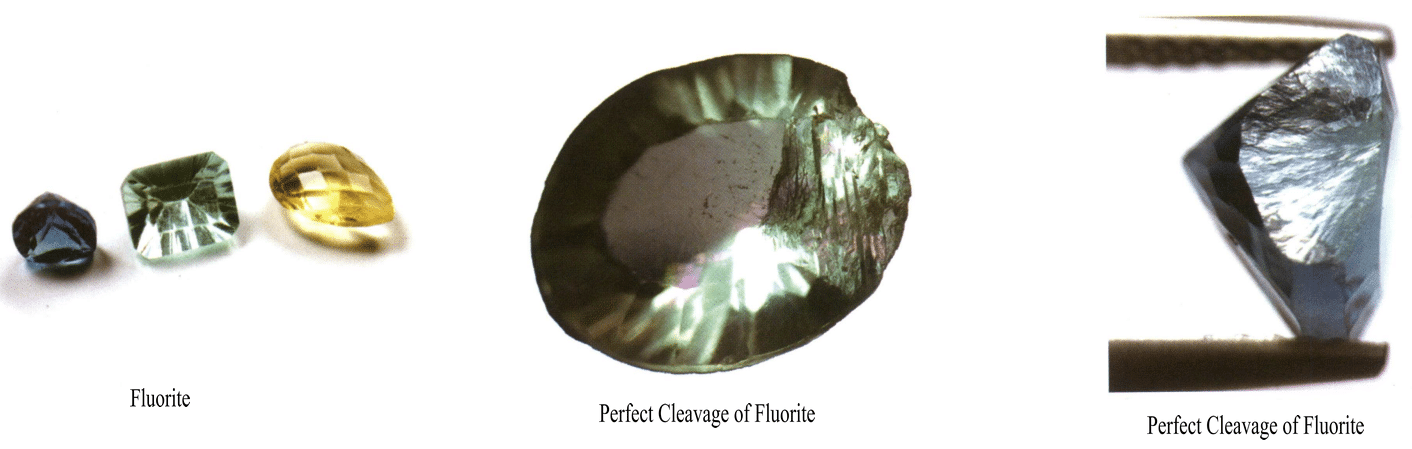

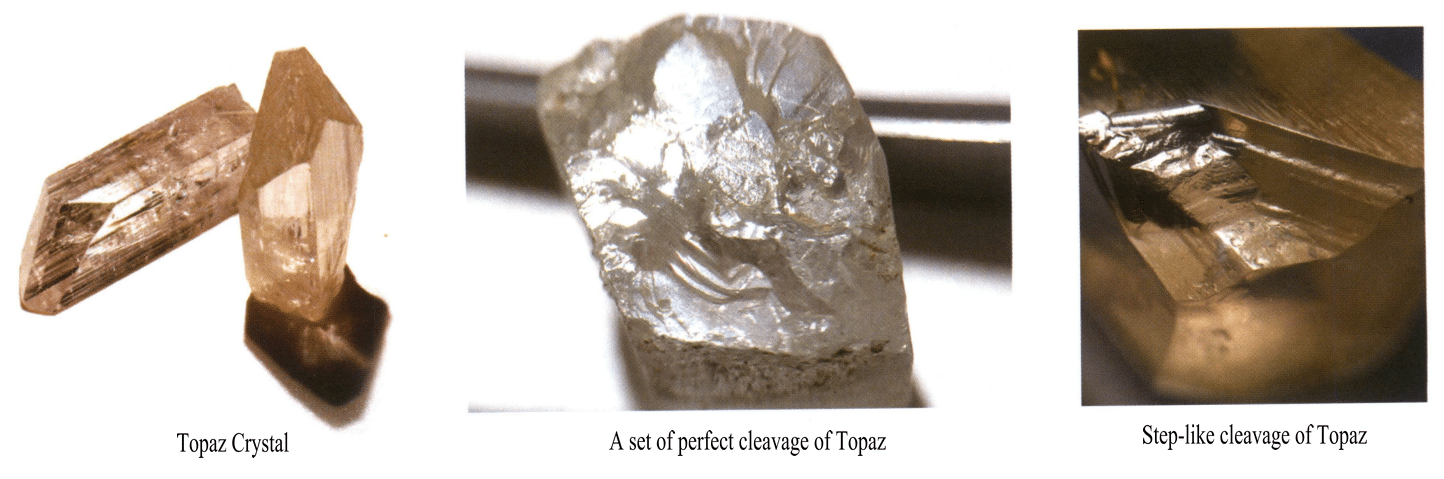

1.1 開裂の定義

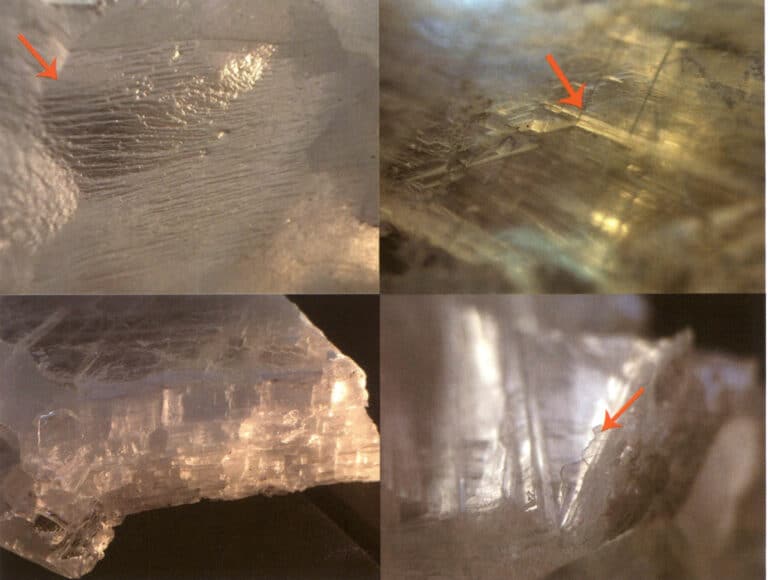

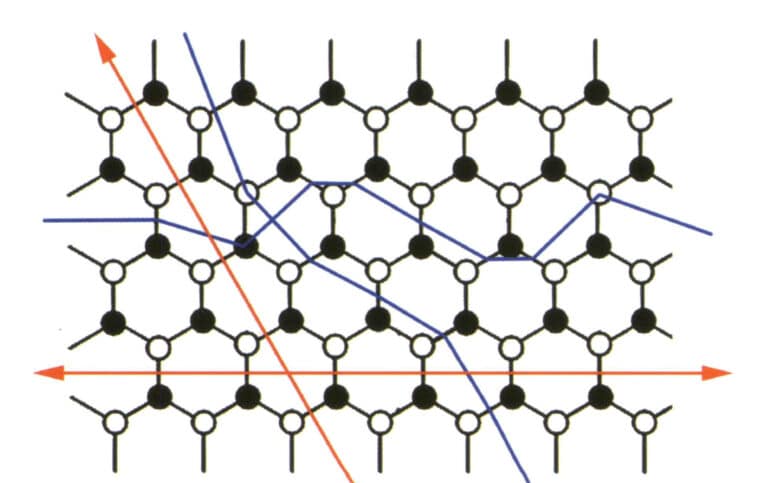

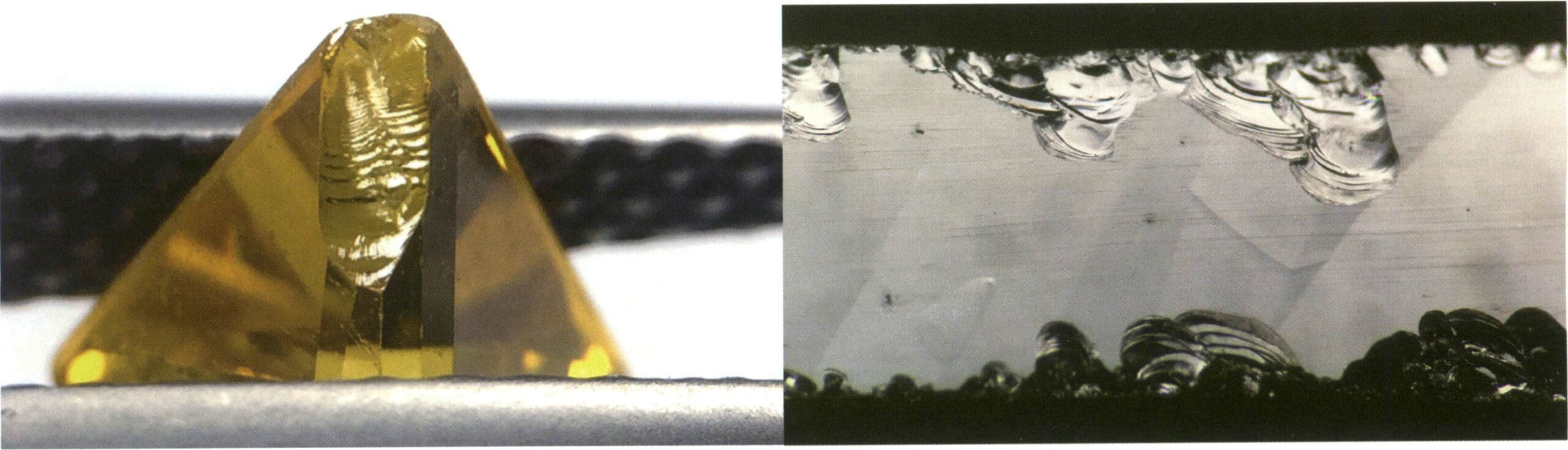

結晶が外力を受けて、ある結晶学的方向に沿って平滑面に割れる現象を劈開といい、この平滑面を劈開面と呼ぶ(図2-4-1)。

劈開は、異なる結晶を区別するために使用することができます。結晶によって劈開面の完全度、劈開方向、劈開角度は異なる。劈開は結晶構造を反映する重要な特徴の一つであり(図2-4-2)、結晶形態よりも一般的な意味を持っています。結晶がどんなに理想的な水準に近づいても、結晶構造が変化しない限り、劈開の特徴は変化せず、結晶を識別するための重要な特徴的基礎となります。

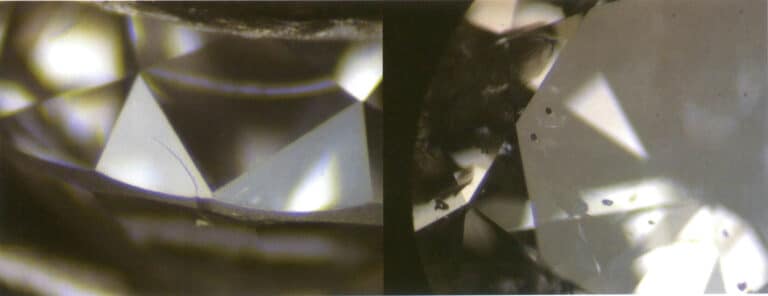

1.2 開裂を観察するためのポイント

水晶や宝石の破断面をある方向から反射光で観察し、破断面が平らで、揺れたときに鏡のような閃きを示す場合、この破断面は劈開(へきかい)と呼ばれる。

劈開面は結晶だけでなく、加工された宝石にも現れることがあり、完成したダイヤモンドの羽のようなウェストや、ムーンストーンのムカデのような劈開がその例である。

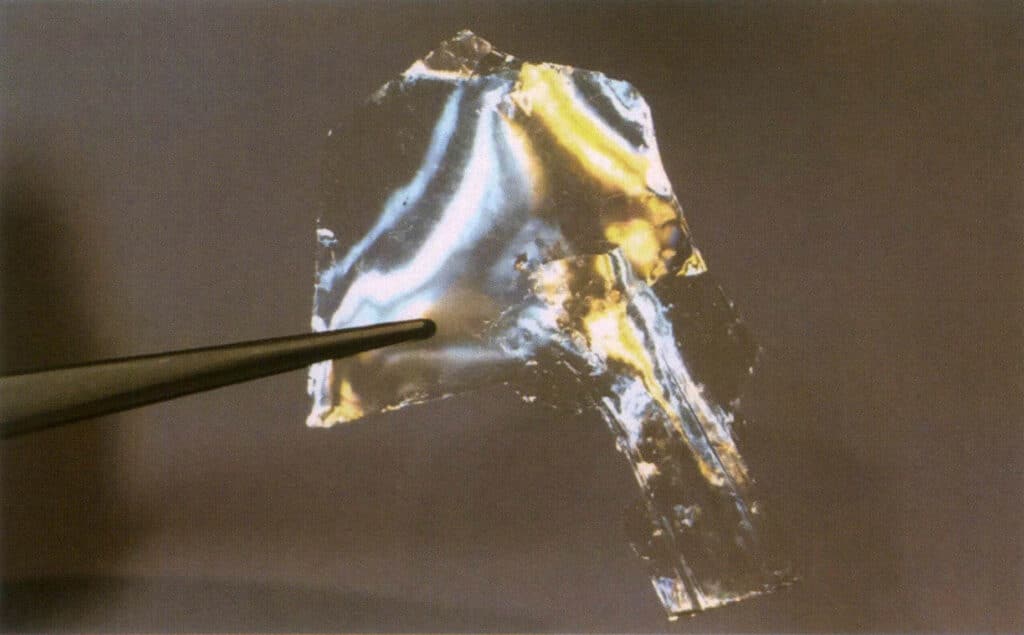

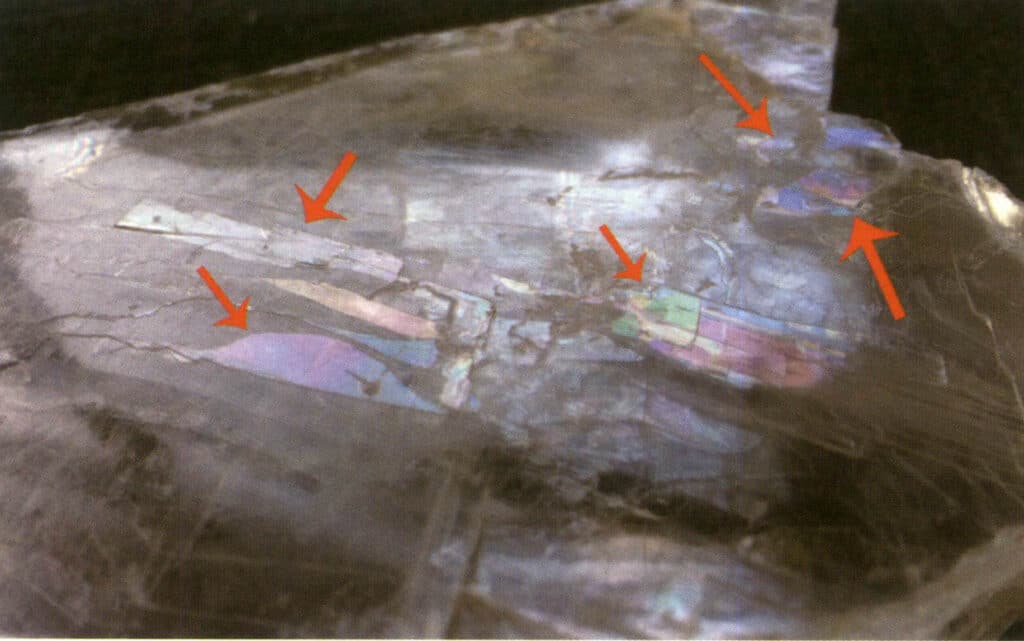

反射光で観察すると、劈開面は真珠光沢を示すことがあり(図2-4-3)、劈開層間に干渉色が見られることもある(図2-4-4、2-4-5)。

図2-4-3 真珠光沢を示す完全な劈開を持つ雲母

図2-4-4 完全に劈開した石膏層間の干渉色

図2-4-5 完全劈開の石膏層間の干渉色

1.3 開裂の説明方法

劈開の説明は、劈開面の完全性、劈開の方向、劈開の角度の3つの側面に分けられる。

(1) 切断面の完全性

裂開の有無と滑らかさの度合い(発達の度合いとも呼ばれる)に基づいて、裂開は4つのカテゴリーに分けられる:完全裂開、完全裂開、中程度の裂開、不完全裂開(表1)。

表1:開裂レベルと観察特性

| 劈開レベル | 難易度 | 劈開面観察の特徴 | 例 |

|---|---|---|---|

| 完璧な谷間 | 簡単に薄いシートに分割できる | 滑らかで平らな薄板 | マイカ、グラファイトなど |

| 完全切断 | 容易に平面または小片に割れ、破断面は難しい。 | 滑らかで平らで光沢のある表面は、段差があるように見えることがある。 | ダイヤモンド、トパーズ、蛍石、方解石など。 |

| 適度な切れ込み | 平面に分裂しやすく、骨折しやすい。 | 比較的平らな表面で、あまり連続しておらず、やや粗い。 | クリソベリル、ムーンストーンなど。 |

| 不完全切断 | プレーンに分割するのは容易ではなく、多くの割れ目がある。 | 不連続、不均一、油っぽい感触 | アパタイト、ジルコン、カンラン石など。 |

完全な劈開を持つ結晶は、耐久性や加工性に劣るため、宝飾品には適さない。例えば、マイカ(図2-4-6)やグラファイトなどである。

完全劈開ダイヤモンドや蛍石(図2-4-7)など、完全劈開以外の劈開度の結晶も宝石として利用できる。トパーズ(図2-4-8)など。

裂開を説明したり論じたりする際には、しばしばdevelopmentという単語が使われるが、これは裂開が起こりやすいことを意味する裂開developmentのように、素因を意味するものと理解できる。

(2) 裂開方向

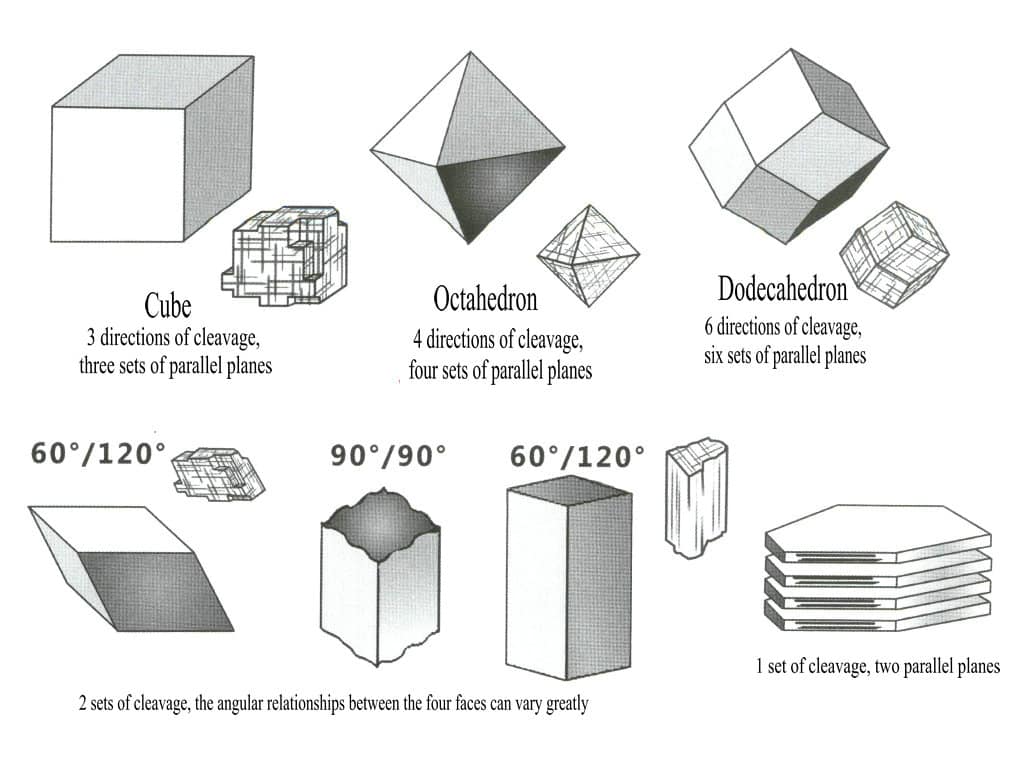

鉱物によって劈開の方向は一つであったり、複数であったりする。

一般的には1方向(黒鉛、雲母など)、2方向(角閃石など)、3方向(方解石など)、さらに4方向(蛍石など)、6方向(閃亜鉛鉱など)の劈開がある(図2-4-9)。

劈開は方向性のある現象なので、加工する宝石の面が劈開面と平行にならないようにすることが重要です。少なくとも5°はずれていなければなりません。そうでないと、ファセットを滑らかに明るく磨くことができないという現象が起こります。

(3) 切断 交差角

2つ以上の劈開方向を持つ結晶や宝石では、複数の劈開方向がある角度をなしており、この角度関係を交差角と呼ぶ(図2-4-10、2-4-11)。

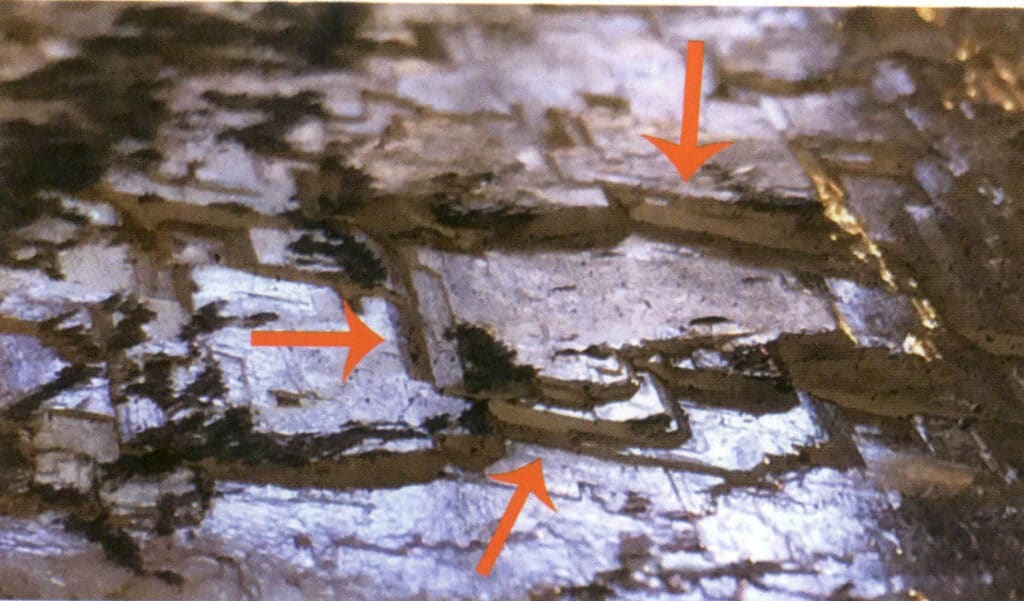

図2-4-10 石膏の3方向劈開(赤い矢印は、階段状の完全劈開の3つの異なる方向を示す)

図 2-4-11 石膏の劈開交差角 120

2.結晶の切断

2.1 クリバージュの定義

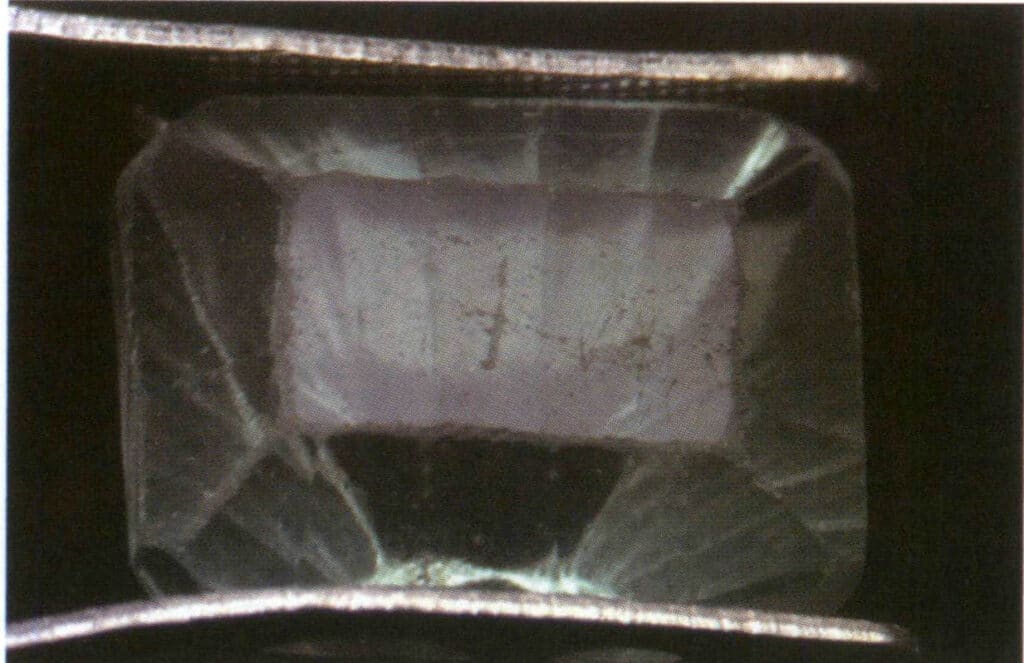

結晶が外力を受けて特定の結晶学的方向に沿って割れる現象で、劈開に似ているが、劈開よりも表面が滑らかである。

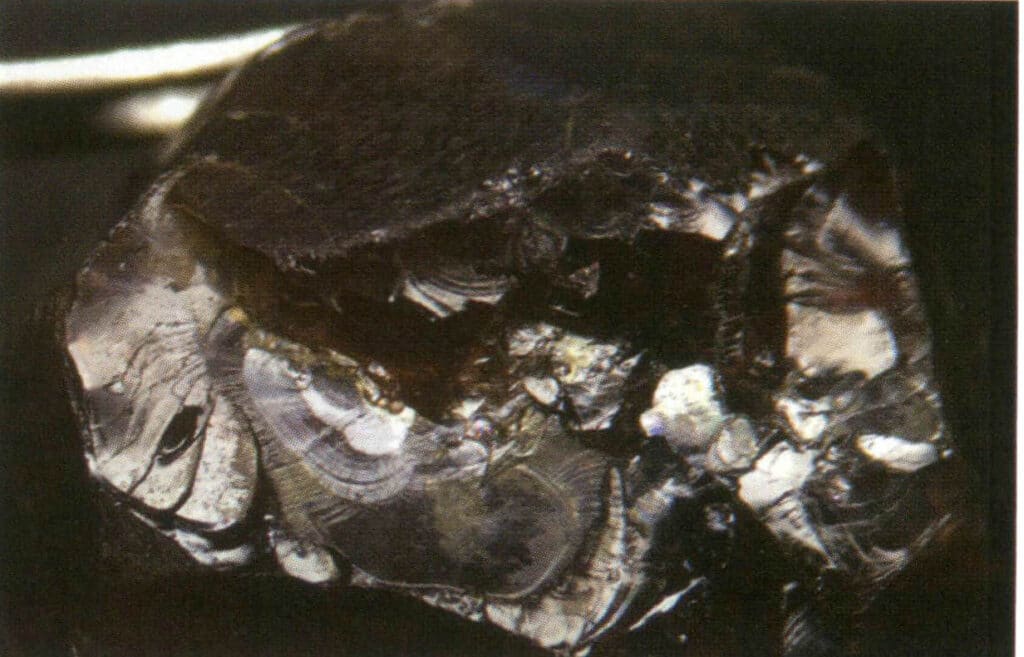

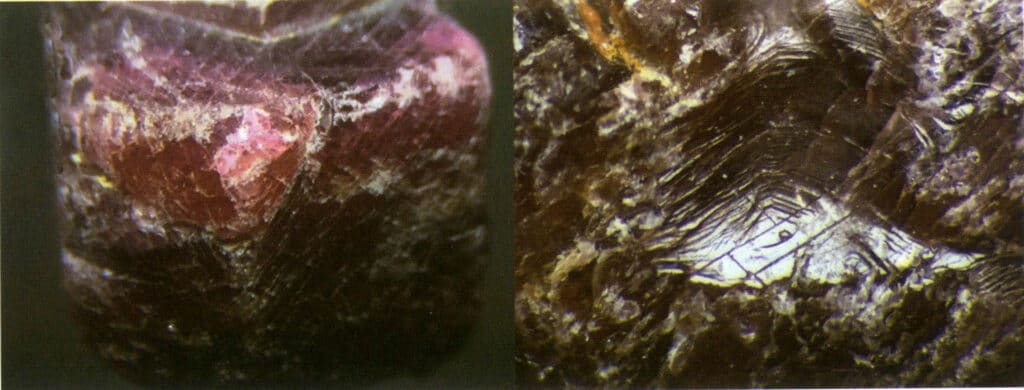

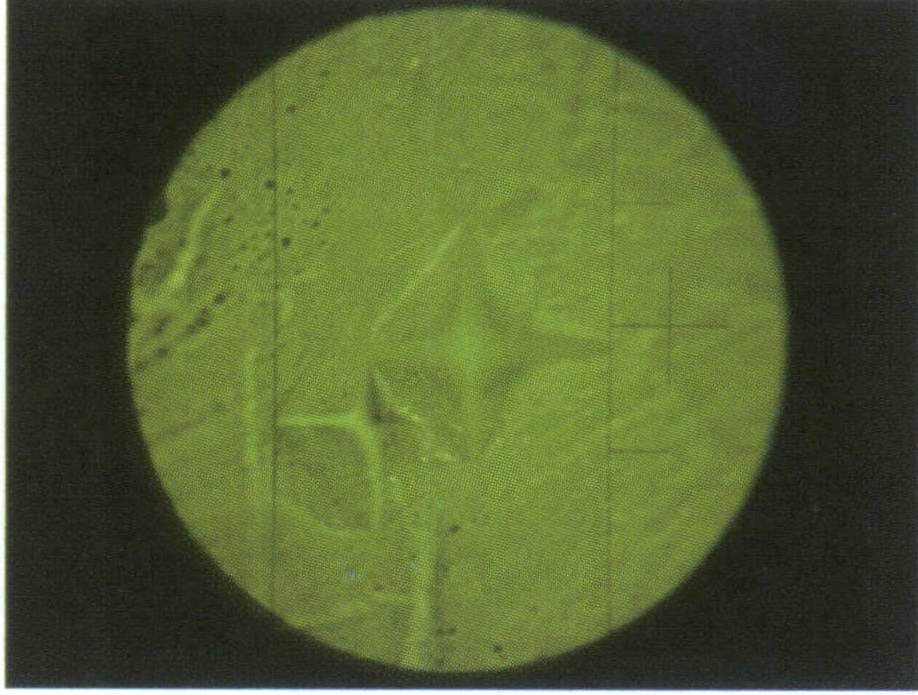

破砕と劈開は原因が異なる。破砕は、特にある種の集合双晶の宝石では、双晶の境界で起こることが多く、宝石学ではコランダムにのみ現れる(図2-4-12)。

2.2 骨折観察のポイント

加工前の結晶を反射光で観察すると、劈開に似た1~3方向のステップ状の割れ面が観察できる(図2-4-13、2-4-14)。

加工された宝石を透過光で観察すると、宝石の内部に1~3方向の平行で平滑な割れ面が観察できる(図2-4-15)。

図2-4-13 コランダムの劈開(反射面上の平行線)

図2-4-14 反射光によるコランダムの劈開(左は反射面上の平行線、右は階段状の破断面)

3.結晶の破壊

3.1 骨折の定義

鉱物に応力を加えた後、鉱物が一定の方向に割れずに、破断面が様々な凹凸や不規則な形状になる現象をフラクチャーといいます(図2-4-16)。この現象は天然石、合成石、人工石に見られます。また、亀裂の発生は宝石の分類とは無関係で、結晶、集合体、有機宝石、非晶質固体などに見られる。

3.2 骨折観察のポイント

水晶や宝石の破断面を反射光管で一定方向に観察すること。破断面に凹凸があり、移動中に反射明滅を示す場合、この破断面をフラクチャーと呼ぶ。

水晶原石や加工後の原石の形がそのままのもの、特に落下したり外力を受けたりすると、亀裂が生じることがある(図2-4-17)。貝殻のような割れ目は、脂っぽい光沢を示すことが多い。

3.3 骨折の記述方法

割れ目は滑らかで平らな劈開面とは異なり、一般に凹凸があり、湾曲している。われわれはしばしば、貝殻状や不規則といった日常生活でよく見られる用語を用いて、割れ目の形態を表現する。

結晶によく見られる割れ目の形は貝殻状の割れ目で、劈開が発達していない多くの宝石で容易に観察できる。例えば、石英、トルマリン、合成イットリウム・アルミニウム・ガーネットなどである(図2-4-18、2-4-19)。

4.結晶の硬度

4.1 硬度の定義

硬度は物理学の用語で、硬い物体がその表面に侵入するのに抵抗する材料の能力を指す。外部からの侵入に対する局所的な抵抗力に基づいて、さまざまな材料の比較的な柔らかさや硬さを示す。さまざまな試験方法が確立されたため、さまざまな硬度規格が存在する。これらの硬度規格の力学的意味は異なり、通常は実験結果を用いて比較されるが、ビッカース硬度やモース硬度は計算式によって換算することができる。

硬さ試験には、圧子法、貫入法、研削法、反発法などの多くの方法があるが、その中でも前2つの方法が広く用いられている。

圧痕法は、合金やダイヤモンドでできた円錐形の圧子を使い、鉱物の研磨面に一定の荷重(重さ)を加える方法です。その荷重と圧痕の面積(または深さ)の関係から、鉱物の硬さを測定します。ひし形の圧子で測定した硬度をヌープ硬度と呼びます。正方形の圧子で測定した硬さをビッカース硬度(HV)といい、絶対硬度とも呼ばれる(図2-4-20、2-4-21)。鉱物学や宝石学の研究では、通常ビッカース硬度を測定する。

図2-4-20 微小硬さ試験機

図2-4-21 表面くぼみの直径による絶対硬度の計算

ひっかき法は、ひっかく、押す、削るなどの外力に対する鉱物の抵抗力を評価する方法です。この方法は鉱物学ではモース硬度計(Friedrich Mohs, 1822)と共に一貫して用いられてきました(図2-4-22)。モース硬度計は、自然界に存在する一般的な高純度鉱物10種を、ひっかき傷に対する抵抗力に従って並べたランク表である。このランキングの記録結果はモース硬度(HM)と呼ばれ、相対硬度とも呼ばれる。

宝石鑑別パラメータ表の硬度はモース硬度を指す。

ビッカース硬さとモース硬さは計算式で換算でき、換算結果からモース硬さの関係は非線形成長関係であることがわかる(図2-4-23)。

4.2 モース硬度の観察

大多数の鉱物の硬度は、結晶学において、モース硬度スケールで標準鉱物と検査対象鉱物を比較することによって検査される。宝石の鑑別では、宝石同士の傷は厳禁である(傷の有無は宝石の価値に影響する)。

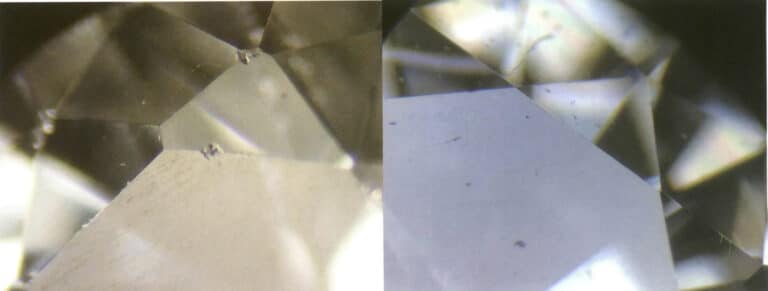

ファセット・カットが施された宝石やその模造品は、硬度の違いによるファセット・エッジの鋭さの違いによって、ダイヤモンドとダイヤモンド模造品の区別(図2-4-24~図2-4-25)、ルビーと合成ルビーの区別(図2-4-26)などができる。

4.3 モース硬度の説明方法

ある鉱物がアパタイトにひっかかれる(アパタイトより硬度が高い)けれども、オルソクレーズにひっかかれる(オルソクレーズより硬度が低い)場合、その鉱物の硬度は5と6の間であり、5-6と書くことができる。例えば、爪の硬さは2.5、ナイフの硬さは5.5ですから、鉱物の硬さは爪以下(2.5未満)、爪とナイフの間(2.5〜5.5)、ナイフ以上(5.5以上)に大別できます。一般的なスチール針(HM=5.5~6)も使用できる。一般的な宝石や日用品のモース硬度の表を表2に示す。

表2:一般的な宝石と家庭用品 モース硬度表

| 硬度 | 代表物 | 一般的な用途 |

|---|---|---|

| 1 | タルク、グラファイト | タルクはモース硬度の標準鉱物で、最も柔らかい鉱物として知られている。一般的な用途としてはタルカムパウダーなどがあるが、モース硬度が非常に低いため、宝石としては使用できない。 |

| 2 | 石膏 | モース硬度の標準鉱物。モース硬度が非常に低いため、宝石としては使用できない。印鑑石や収集品として市場に出回る。 |

| 2 ~ 3 | アイスキューブ | 日常生活でよく使われるアイテムのひとつ |

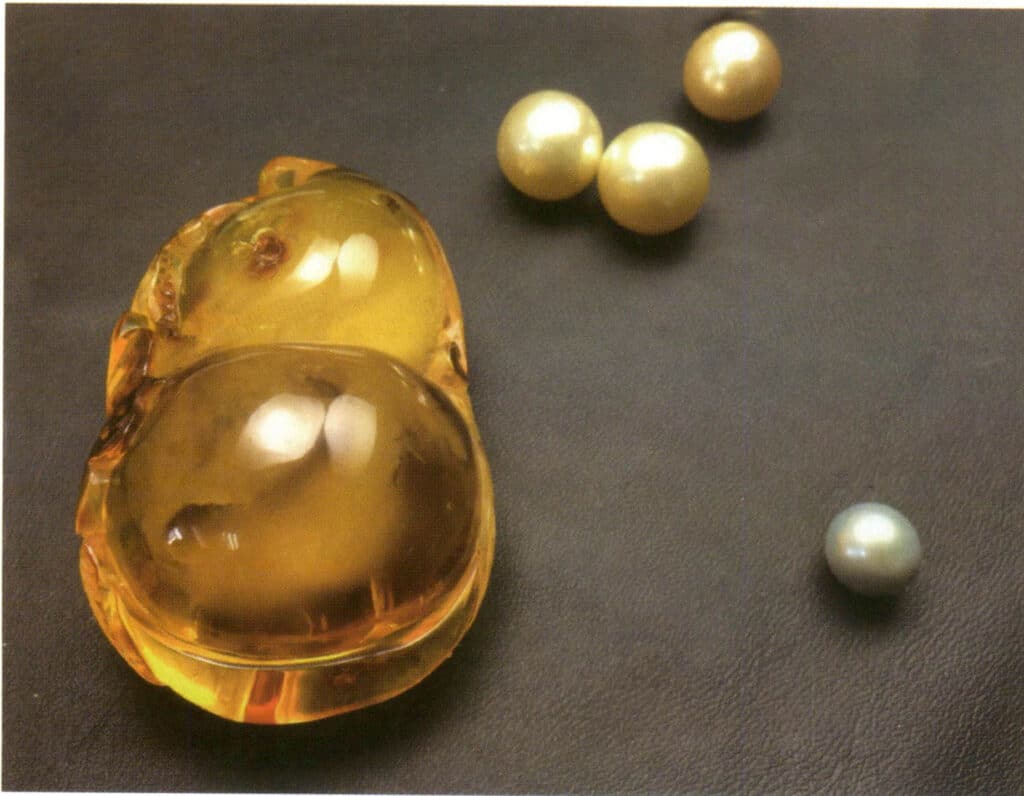

| 2.5 | ネイル、アンバー、アイボリー | 琥珀と象牙は一般的な有機宝石である |

| 2.5 ~ 3 | 金、銀、アルミニウム | 金と銀は宝飾品によく使われ、アルミニウムは工業用途によく使われる。 |

| 3 | カルサイト、銅、真珠、銅針。 | カルサイトはモース硬度の標準鉱物であり、彫刻の材料として使用できる。また、宝石の識別に使用されるダイクロスコープの重要な構成要素でもある。銅は装飾用に使われ始めたが、合金製造や電子産業における伝送媒体として一般的に使用されている。真珠は一般的な有機宝石である。 |

| 3.5 | シェル。 | 一般的な有機宝石で、小さい貝殻は装飾用に直接はめ込むことができ、大きい貝殻はカットして研磨し、ビーズやその他の装飾材料にすることができる(トリダクナ・ギガスなど)。 |

| 4 | 蛍石 | モース硬度の標準的な鉱物で、蛍石としても知られ、彫刻の材料として使用されるほか、一般的な宝石のひとつでもある。比較的硬度が低いため、ハンドメイドのユニークなジュエリーによく使われます。 |

| 4 ~ 4.5 | プラチナ | レアメタルであり、貴金属の中で最も硬い。プラチナは軍事産業や宝飾品加工によく使われる。 |

| 4 ~ 5 | 鉄 | 製鋼やその他の工業用途によく使用される。 |

| 5 | アパタイト | モース硬度の標準鉱物、一般的な宝石のひとつ |

| 5 ~ 6 | ステンレス鋼、小刀、鋼針、スライドガラス | 地質学で鉱物や岩石を特徴付け、鉱物や岩石のモース硬度を予備的に評価するために一般的に使用されるツールの1つ。 |

| 6 | 斜長石、タンザナイト、純チタン | 長石はモース硬度の標準鉱物であり、タンザナイトは一般的な宝石のひとつである。 |

| 6 ~ 7 | 歯(クラウンの外側の層)、ポーセレン片。 | 主成分はハイドロキシアパタイトである。 |

| 6 ~ 6.5 | ネフライト | ヒスイの一般的な種類のひとつ。 |

| 6.5 | 黄鉄鉱 | 水晶は強い装飾的価値があり、宝石にカットされたり研磨されたりすることはほとんどない。 |

| 6.5 ~ 7 | ジェダイト | ヒスイの一般的な種類のひとつ。 |

| 7 | 水晶、アメジスト | モース硬度の標準的な鉱物で、一般的な宝石のひとつ。 |

| 7.5 | トルマリン、ジルコン | 一般的な宝石のひとつ |

| 7 ~ 8 | ガーネット | 一般的な宝石のひとつ |

| 8 | トパーズ | モース硬度の標準鉱物、一般的な宝石のひとつ |

| 8.5 | ヘリオドール | 一般的な貴石のひとつ |

| 9 | コランダム | モース硬度の標準鉱物、一般的な宝石のひとつ |

| 9.25 | 合成炭化ケイ素 | 一般的なダイヤモンド模造品のひとつ |

| 10 | ダイヤモンド | モース硬度の標準鉱物、一般的な宝石のひとつ |

| 10以上 | ポリマーダイヤモンドナノロッド | ドイツの科学者が2005年にダイヤモンドよりも硬い材料を開発した。 |

5.結晶の相対密度

5.1 相対密度の定義

密度は、宝石の化学組成と結晶構造を反映するため、宝石の重要な特性の1つです。宝石の密度は、単位体積当たりの宝石の質量を指し、通常はg / cm³で測定されます。

宝石の相対密度と密度は数値的には同じだが、前者の方が測定しやすい。宝石の相対密度は、4℃における等体積の水の重さに対する空気中の重さの比を指し、4℃では1cm³の水の質量はほぼ正確に1gとなる。

宝石の相対密度はその化学組成に依存する。同じ種類の宝石の相対密度は、化学組成の変化、同型置換、機械的内包物、内包物の存在、空洞やクラック内の空気の吸着などによって変化することがあります。例えば、ダイヤモンドの平均的な相対密度は3.52g/cm³ですが、オーストラリア産ダイヤモンドの相対密度は3.54、アフリカ産イエローダイヤモンドの相対密度は3.52、ブラジル産ブラウンダイヤモンドの相対密度は3.60です。

5.2 相対密度試験法

宝石の相対密度を測定する方法としては、静水圧秤量法と重液体法が一般的である。前者は宝石の相対密度をより正確に測定することができ、後者は相対密度の異なる2つの類似した宝石を迅速に区別することができます。

宝石の相対密度は一般に1から7までの範囲です。2.5以下のもの(こはくのような)は低い相対密度とみなされ、2.5と4の間のもの(石英のような)は中程度の相対密度であり、4の上のものは高い相対密度とみなされます。ほとんどの宝石に2.5と4の間の相対密度があります。

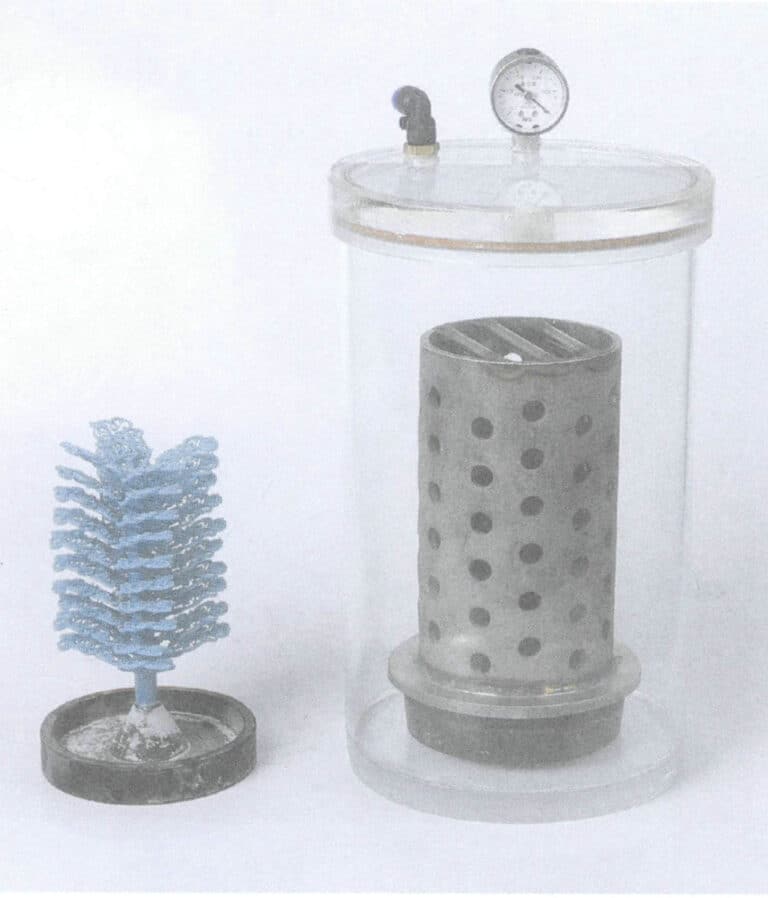

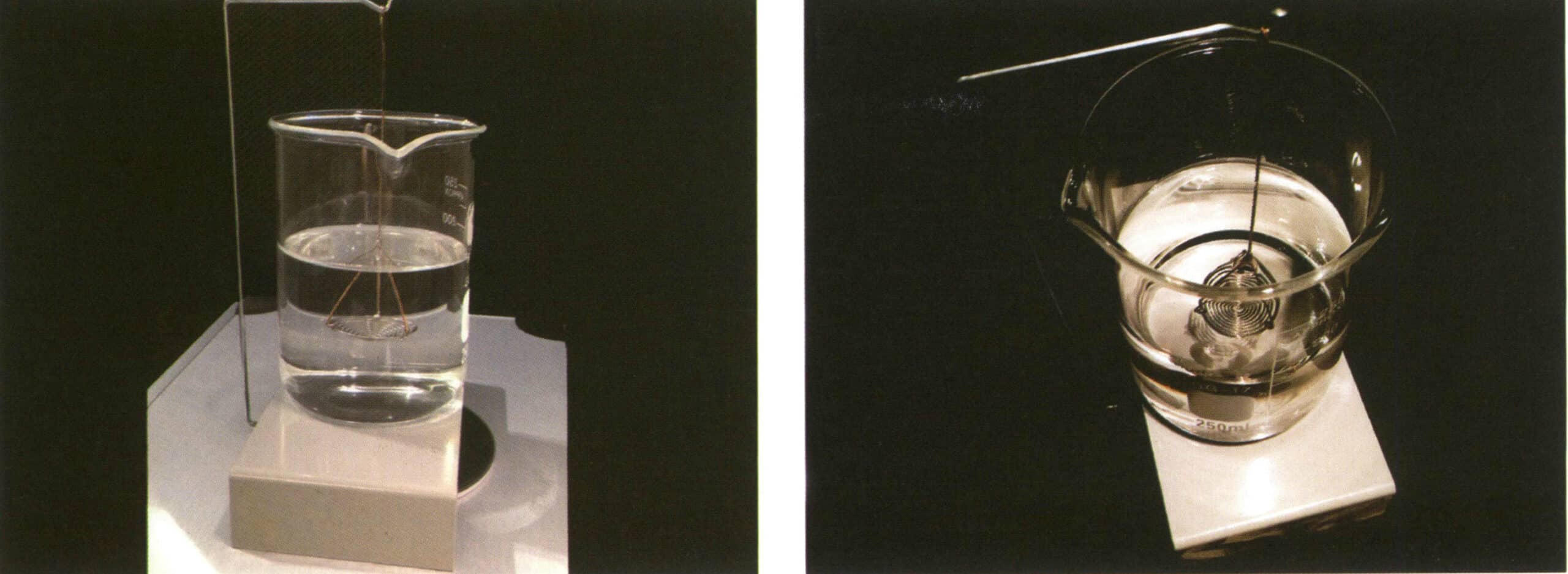

(1) 静水圧計量法

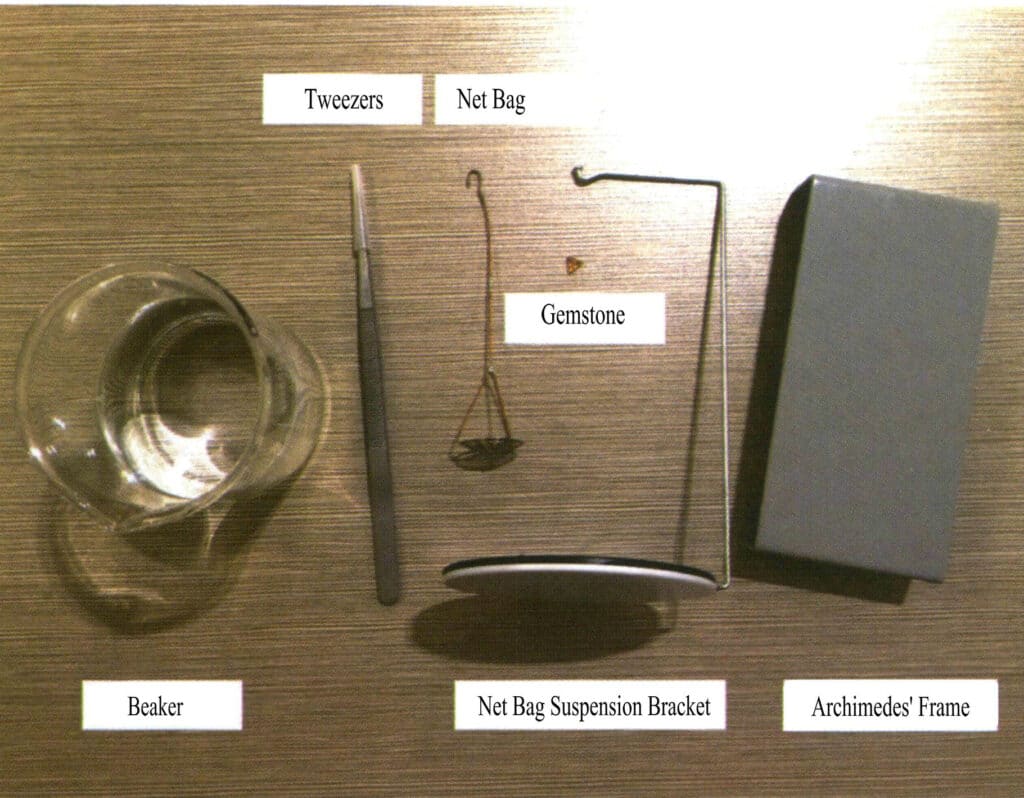

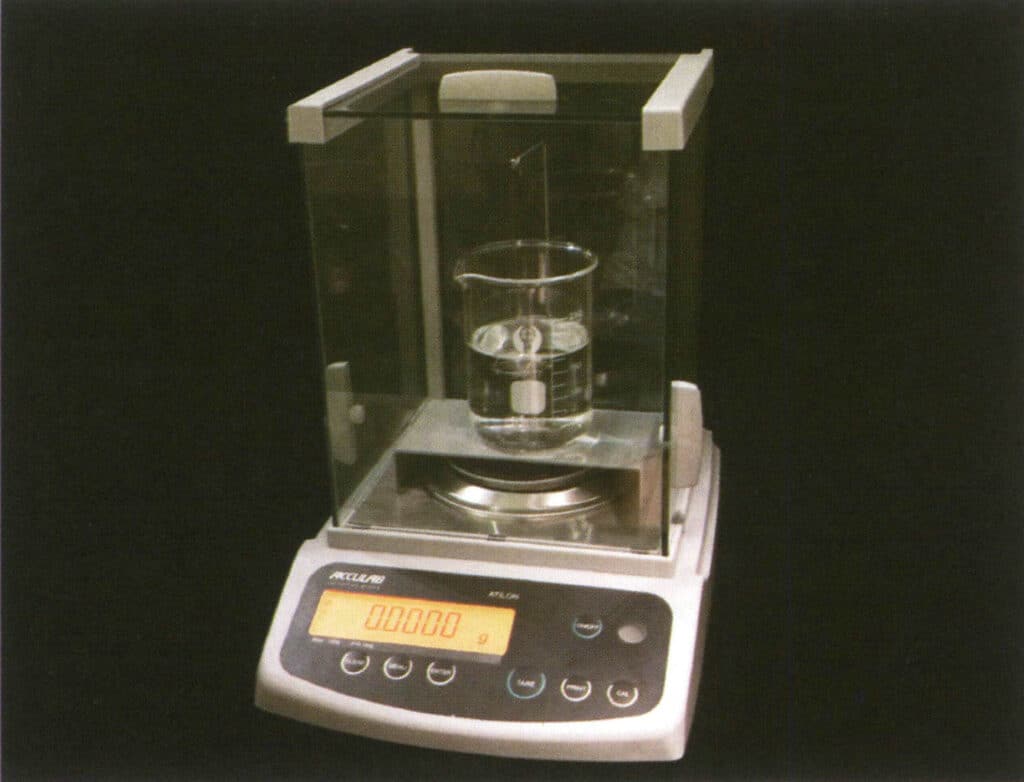

アルキメデスの原理によれば、物体が液体に浸されたとき、液体が物体に及ぼす浮力は、物体によって置き換えられた液体の重量に等しい。物体によって置換された液体の重量に基づいて、空気中の宝石の重量を測定することにより、宝石の相対密度(SGと略され、比重とも呼ばれる)を計算することができる。(図2-4-27~図2-4-29)。

図 2-4-27 清水計量アタッチメント

図 2-4-28 組み合わせ後の天びんに載せた浄水計量付属品の状態(天びんの計量皿にネット吊り金具、天びんの計量皿の両端にビーカー金具、その他の取り付けの組み合わせは下図参照)

計算方法は、空気中の宝石の重量を空気中と水中の宝石の重量の差で割る。すなわち、相対密度=空気中の宝石の重量÷(空気中の宝石の重量-水中の宝石の重量)×水の密度=空気中の宝石の重量÷宝石と同じ体積の水の重量×水の密度。

上記の式を使って、ある宝石の重さが空気中で5.80g、水中で3.50g、水の密度が1g/cm³だとすると、計算過程は以下のようになる:

SG = 5.80 ÷ (5.80 - 3.50) × 1 g/cm³.

=5.80 4÷2.30×1 g/cm³

=2.50 g/cm³

したがって、この宝石の相対密度は2.50g/cm³であると計算される。

特に指定がない限り、水の密度は一般に4℃でg/cm³とされることに注意することが重要である。

(2) 重液法

清浄水計量付属品アセンブリを天びんに載せた状態(網袋吊り下げサポートは天びんの計量皿に、ビーカーサポートは天びんの計量皿の両端に、その他の付属品アセンブリは下図を参照)。

重液体法は、既知の重液体(表3参照)に試料を入れ、宝石が沈むか浮くかを観察することにより、間接的に宝石の相対密度を測定する簡単で効果的な方法である。重液は有機揮発性、弱毒性溶液の一つであり、現代の宝石検査では使用頻度が低い。

表3:4種類の一般的な重液と指標鉱物

| 一般的な重い液体 | 一般的な重い液体の密度 | 一般的な重液中の浮遊指標鉱物 |

|---|---|---|

| 希釈トリブロモメタン CHBr₃ | 2.65 | クラックのないきれいなクリスタル |

| トリクロロメタン CHBr₃ | 2.89 | クラックのないクリーンなグリーンベリル |

| 希釈ジヨードメタン CH₂I₂ | 3.05 | クラックのないクリーンなピンクトルマリン(トルマリンの密度は色によって微妙に異なり、ピンクトルマリンの相対密度は比較的安定している) |

| ジヨードメタン CH₂I₂ | 3.32 | ひび割れのないきれいな翡翠 |

6.結晶の靭性

結晶の靭性には、柔軟性と脆性の両方が含まれる。宝石が破損(摩耗、伸張、プレス、切断)に対する抵抗力が弱い現象は、脆性と呼ばれる。

脆さは、宝石の光学的特性や、劈開、劈開、破砕、硬度、密度などの他の機械的特性とは何の関係もありません。結晶の脆さは、結晶要素がどのようにつながっているかに関係しており、肉眼では観察できません。宝石を加工したり、身につけたりして初めて感じたり、見たりできるものである(図2-4-30)。切子石の完成品の販売初期に、包装紙が緩んで切子石のエッジが破損していることがよくあり、別途柔らかい綿紙包装にすると破損が少なくなる。もろさによるファセット・エッジの破損は、採石して長期間観察された宝石にもよく見られる(図2-4-31)。

一般的な宝石の結晶のもろさは、強いものから弱いものまで次のとおりである:蛍石、クリソベリル、ムーンストーン、トパーズ、エメラルド、オリビン、アクアマリン、水晶、ダイヤモンド、サファイア、ルビー。

図2-4-30 ダイヤモンドの脆さ(エッジの損傷)

図2-4-31 合成ルチル(長期観察による損傷)

セクション IV 結晶のその他の物理的性質

1.結晶の電気的性質

(1) 導電率

宝石の鉱物が電気を通す能力は導電性と呼ばれる。ほとんどの宝石は非伝導性ですが、ヘマタイト、合成ルチル、天然ブルーダイヤモンド(IIb型)などの宝石は電気を通すことができます。人工的に着色されたブルーダイヤモンドは非導電性ですが、天然ブルーダイヤモンドの半導体特性は特に重要で、人工的に着色されたダイヤモンドの際立った特徴の一つです。

(2) 熱電効果

水晶やトルマリンが加熱と冷却を繰り返すと膨張・収縮し、結晶の両端に電圧や電荷が発生する。この現象は熱電効果と呼ばれる。トルマリンが太陽光や人工的な光で加熱されると塵を吸収するのもこのためです。

(3) 圧電効果

水晶のような結晶材料をある方向に圧縮したり伸ばしたりすると、両端に等しい量の反対の電荷が現れる現象。

2.結晶の熱的性質 - 熱伝導率

物質が熱を伝える能力は熱伝導率と呼ばれ、宝石によって熱伝導率は異なります。熱伝導率を比較することで、効果的に宝石を見分けることができます。熱伝導率は、多くの宝石を識別するのに役立ちますが、最も重要かつ明白なのはダイヤモンドであり、熱伝導率は2番目に高い、コランダムのそれよりもはるかに大きい。これは、宝石の熱伝導率測定器の設計原則の一つでもあります。

3.結晶の放射能

U、Th、Raなどの放射性元素は、エネルギーを放出しながら原子核から粒子や光線を自然に放出することがある。この現象は放射能と呼ばれ、この過程は放射性崩壊と呼ばれる。科学者が放射性崩壊の速度を知り、異なる同位体の存在を測定できる機器を持っていれば、物体の年代を非常に正確に計算することができる。例えば、ダイヤモンドに含まれる希少金属オスミウム(Os)とレニウム(Re)の放射性同位体含有量を調べれば、数十億年前のダイヤモンドの年齢を割り出すことができる。

ダイヤモンドなどの天然宝石鉱物に含まれる放射能には、放射性元素が含まれています。放射能が宝石の性質に与える影響は、宝石の自然な着色の原因と宝石の色を向上させるという2つの側面に反映されます。過度の放射能は人体に害を及ぼす可能性があることに注意することが重要である。

4.宝石の表面特性

宝石鉱物の表面特性は、宝石鉱物の表面結晶構造に関係しています。宝石の表面構造は宝石の種類によって異なり、表面構造によって決まる表面特性は必然的に異なります。

宝石鉱物の表面特性は、疎水性や親油性といった外部物質に対する吸着効果に顕著に現れる。疎水性とは化学用語で、水をはじく分子(疎水性物質)の物理的性質を指す。疎水性はしばしば親油性と呼ばれるが、この2つの用語は完全に同義ではない。同時に、ほとんどの疎水性物質は通常、親油性である。シリコーンゴムやフッ素化合物のような例外もある。

宝石学に関係する性質はダイヤモンドであり、ダイヤモンドとその模造品の識別やダイヤモンドの選択プロセスには、しばしばこの性質が利用される。