Comment optimiser les perles et autres pierres précieuses organiques ? Comment identifier les pierres précieuses organiques ?

Optimisation du traitement et des méthodes d'identification des perles et autres pierres précieuses organiques

Introduction :

Cet article se penche sur le monde des traitements et des méthodes d'identification des perles et autres pierres précieuses organiques. Il explore la composition chimique et les variations de couleur des perles, offrant un aperçu de leur beauté naturelle et des effets des traitements tels que le blanchiment, la teinture et l'irradiation. Le guide couvre également les distinctions entre les perles naturelles et les perles de culture, fournissant aux bijoutiers les connaissances nécessaires pour authentifier et apprécier ces gemmes. En outre, il aborde l'optimisation de l'ambre, du corail et de l'ivoire, fournissant aux lecteurs les outils nécessaires pour discerner la qualité authentique et le traitement des pierres précieuses organiques.

Perles de différentes couleurs

Table des matières

Section I Perle

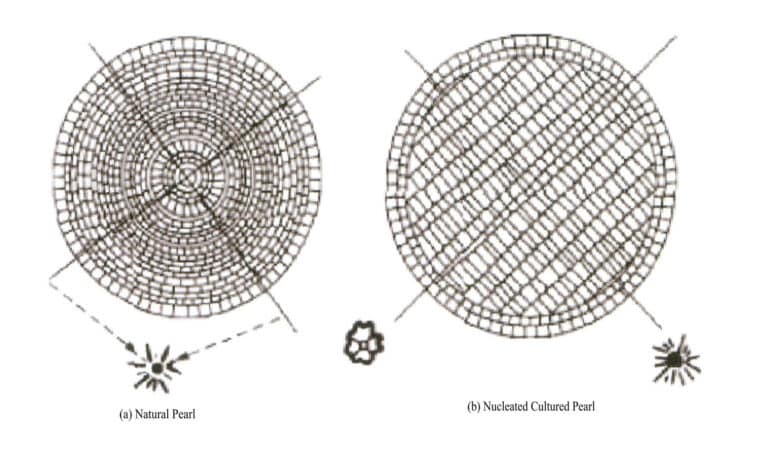

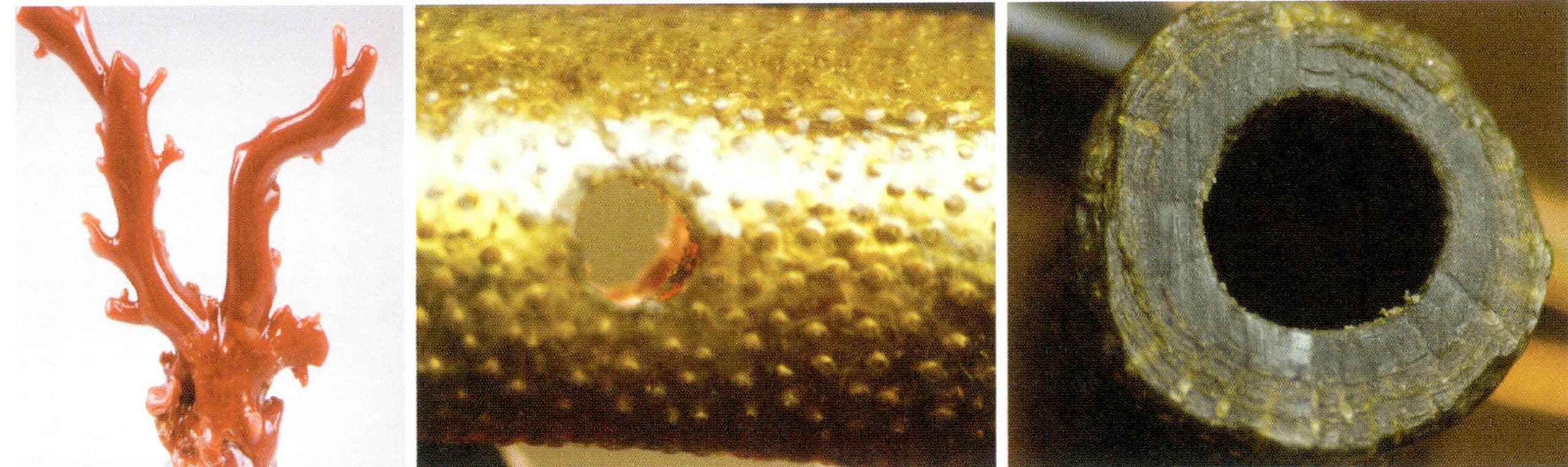

La composition chimique des perles comprend : le carbonate de calcium représente plus de 80%, la matière organique représente 10% 〜14%, l'eau représente 2% 〜4% et d'autres oligo-éléments. La couleur des perles comprend la couleur du corps et la couleur harmonique. La couleur du corps est la couleur de base de la perle, produite par la matière organique et les oligo-éléments. L'harmonique fait référence aux couleurs uniques des perles formées par la réflexion, l'interférence et d'autres effets de la lumière sur la surface et les couches internes de la perle, qui se superposent à la couleur du corps. L'iridescence des perles désigne les couleurs de l'arc-en-ciel qui se forment à la surface ou juste en dessous de la surface de la perle. Il s'agit d'une réflexion globale des phénomènes optiques tels que la réfraction, la réflexion, la réflexion diffuse et la diffraction causées par la perle. Les couleurs de base des perles sont le noir, le blanc, le rose, le jaune et d'autres encore, tandis que les nuances sont le rose, le bleu, le vert, etc. (figure 7-1). À la loupe, la surface de la perle présente une structure en forme de bardeau, tandis que l'intérieur présente une structure en couches rayonnantes concentriques.

Il existe trois principales zones de production de perles : la région du golfe Persique, où les perles ont un fort lustre avec un soupçon d'iridescence verte et une couleur de corps blanche ou blanc crème ; la région du Sri Lanka, où les perles ont une couleur de corps blanche ou blanc crème avec des iridescences vertes, bleues ou violettes ; la région de l'Asie du Sud-Est, où les perles des mers du Sud sont grandes, rondes et blanches, avec un fort lustre.

Actuellement, les variétés de perles vendues sur le marché comprennent principalement les perles naturelles, les perles de culture, les perles traitées et les imitations.

1. Caractéristiques d'identification des perles naturelles et des perles de culture

(1) Caractéristiques d'identification des perles naturelles

Les perles naturelles sont généralement rondes, avec une section transversale montrant des couches de cercles concentriques de couches perlières, qui sont relativement épaisses. Le corps étranger central n'est pas visible à l'œil nu.

① Couleur :

Les perles naturelles ont une couleur unique, principalement blanche et rose, avec parfois du gris-noir, accompagnée de diverses couleurs d'irisation.

② Structure :

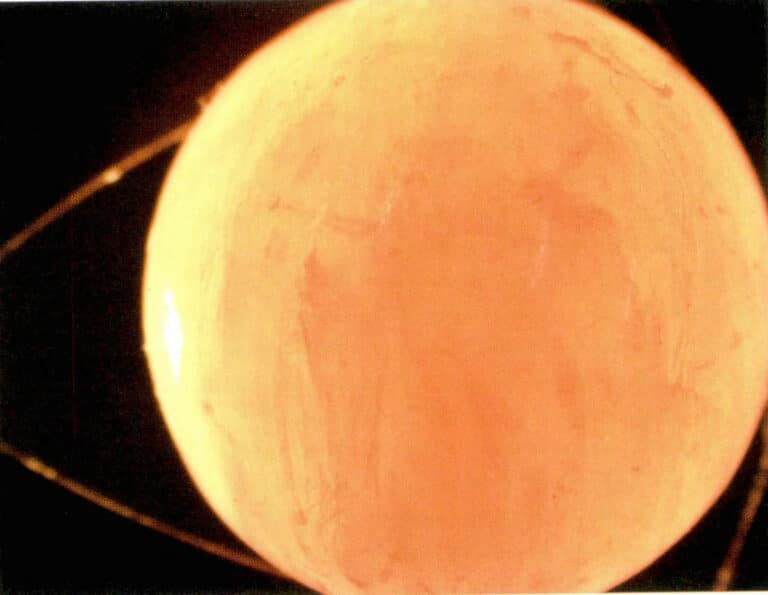

La structure est éclairée par une forte source de lumière, révélant une sphère translucide uniformément structurée.

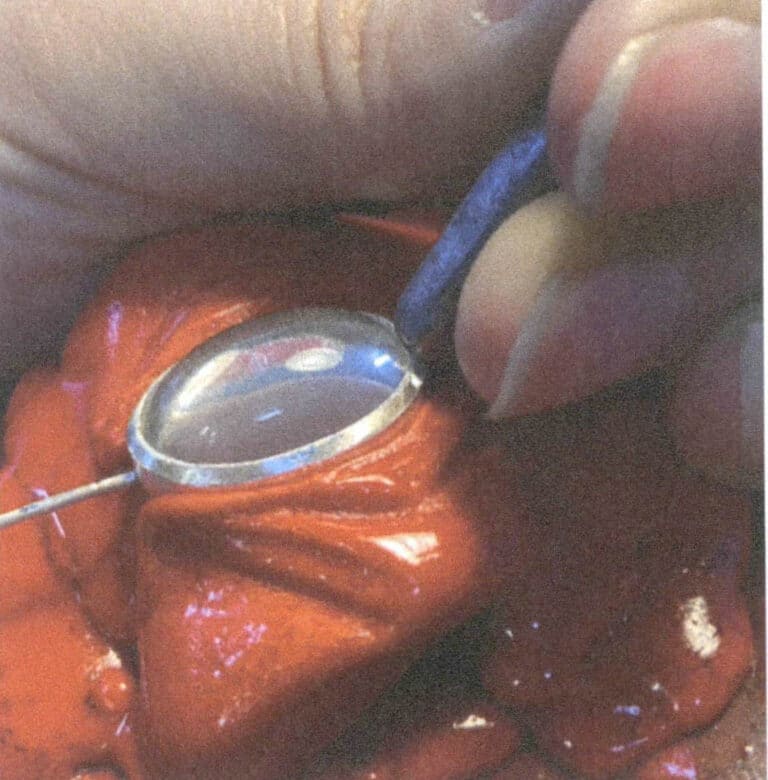

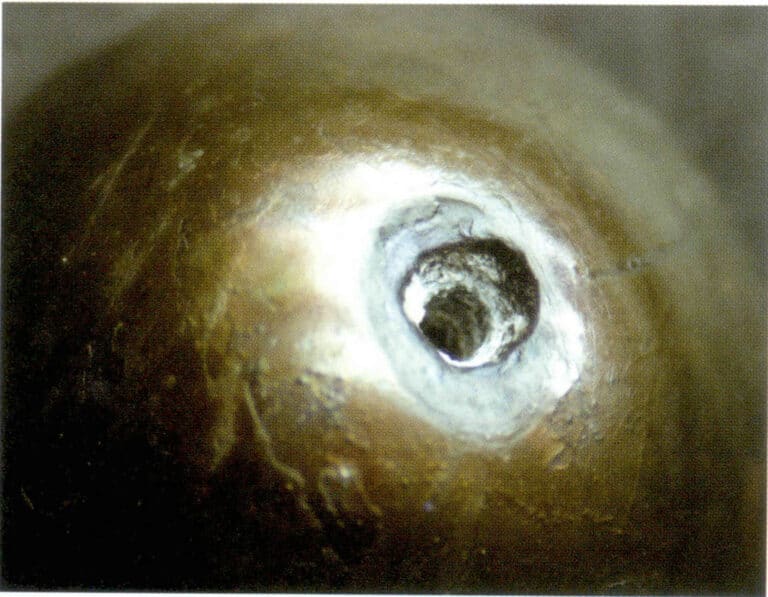

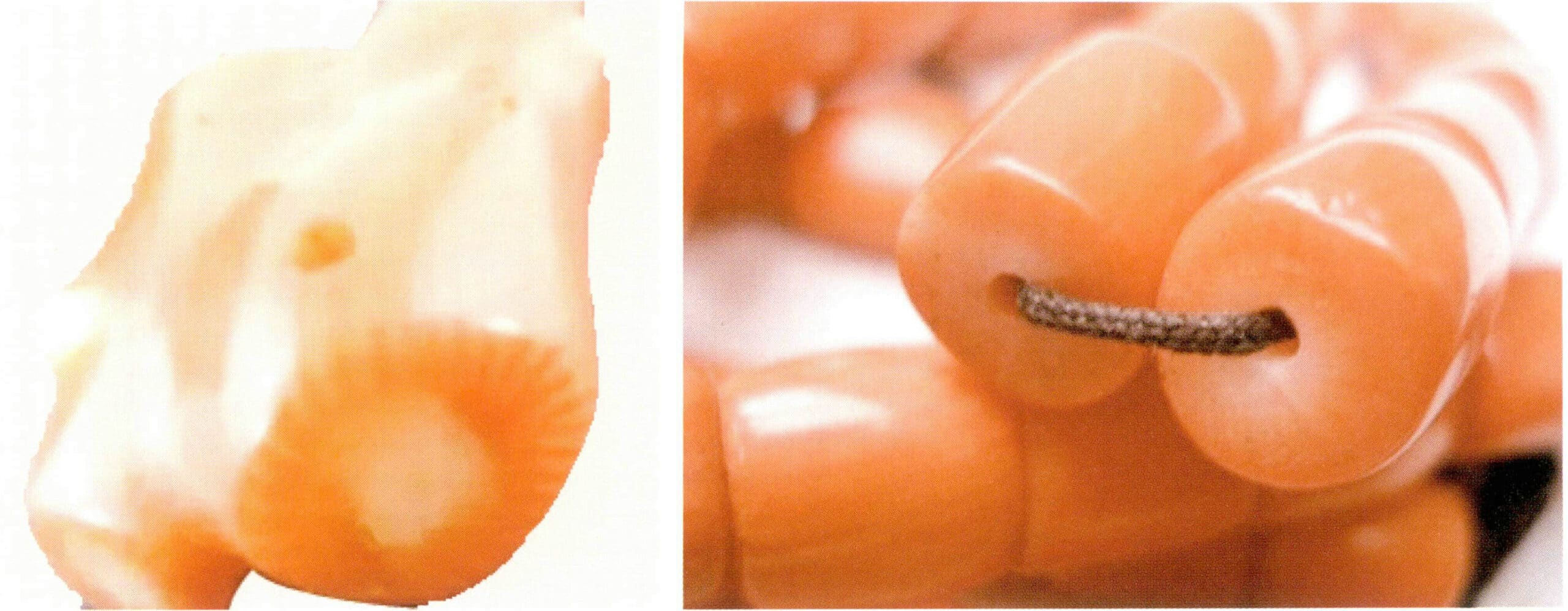

③ Papules de surface :

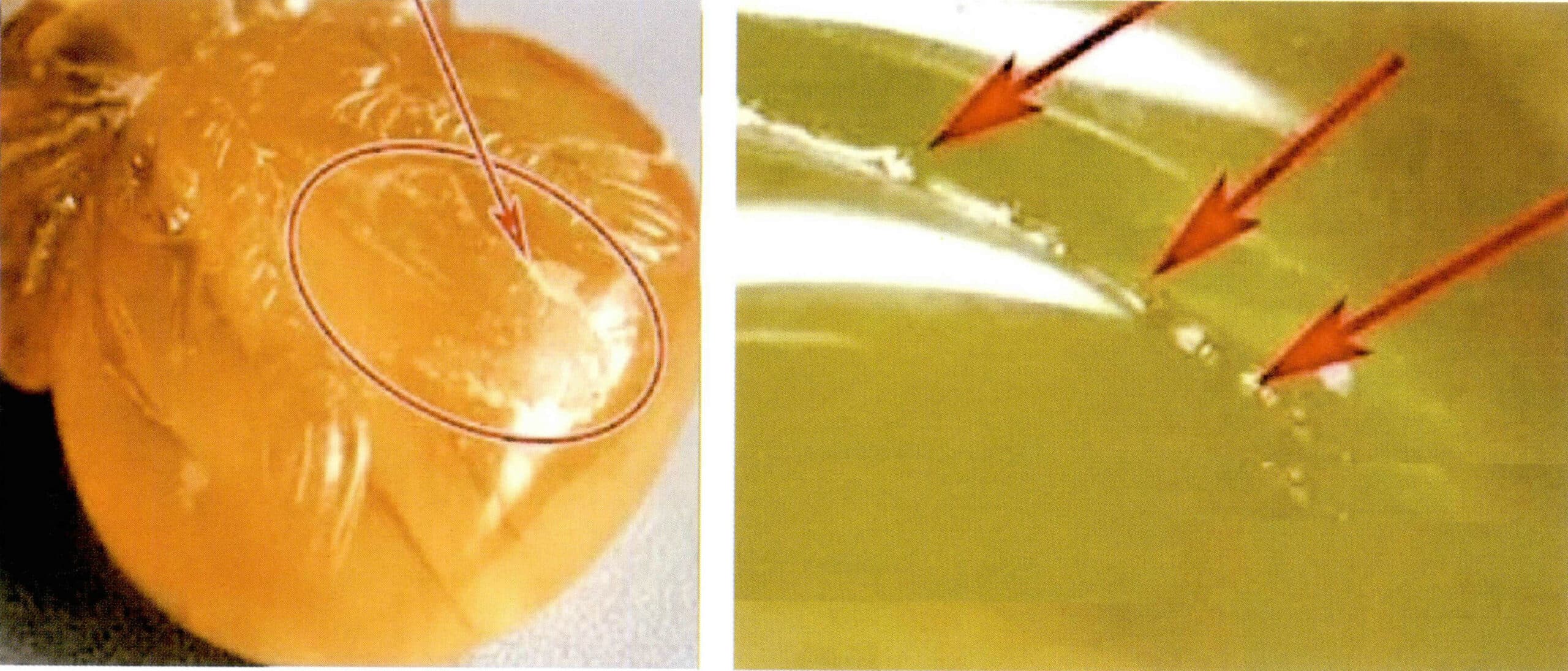

La surface de la perle présente des protubérances évidentes de taille variable et, lorsqu'on la frotte doucement avec une dent ou lorsqu'on frotte deux petites perles l'une contre l'autre, on obtient une sensation de granulation perceptible (figure 7-2).

(2) Caractéristiques d'identification des perles de culture nucléées

Les perles nucléées sont généralement rondes, de couleur blanche, jaune et un peu noire. Une caractéristique typique est la présence de lignes de liaison et de bandes internes au noyau.

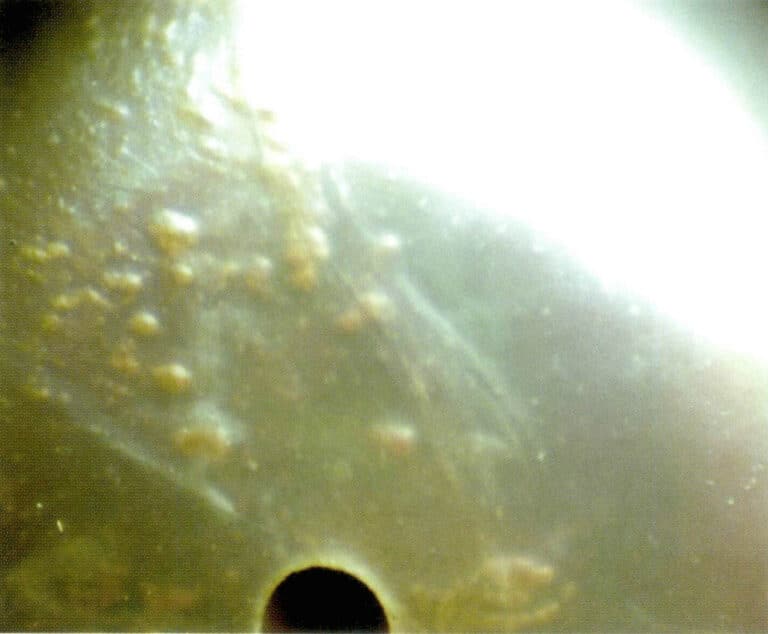

La ligne de jonction est une ligne brune entre la nacre et la couche perlière, clairement visible depuis le trou de forage vers l'intérieur ; les bandes de nucléus sont des bandes de transparence variable sur la nacre des perles de culture ; comme les perles naturelles, les perles de culture présentent également des marques de surface.

(3) Caractéristiques d'identification des perles de culture non nucléées

Les perles de culture non nucléées se présentent sous différentes formes : presque rondes, ovales, en forme de poire, en forme de goutte d'eau et irrégulières. Elles existent également en différentes couleurs, telles que le blanc, le jaune, le rose, le violet et le gris-noir. La caractéristique la plus typique est la cavité centrale, c'est-à-dire que le centre est vide lorsqu'on l'observe depuis le trou de forage. La surface de la perle présente également des pockmarks, c'est-à-dire de petites protubérances perceptibles.

En général, les perles naturelles et les perles de culture d'eau douce non nucléées ont une couche perlière épaisse, les perles naturelles ayant une petite quantité de matières étrangères dans le noyau, tandis que le noyau des perles de culture d'eau douce non nucléées est creux. En revanche, la couche perlière des perles de culture nucléées est très fine, le noyau en occupant la plus grande partie, et le noyau est stratifié en parallèle.

(4) Différences entre les perles naturelles et les perles de culture

① Apparence :

Caractéristiques Les perles naturelles ont une texture délicate, une grande transparence et un lustre doux. Elles sont généralement de forme ronde irrégulière, avec des tailles individuelles plus petites.

Les perles de culture ont une période de formation plus courte et une texture relativement moins délicate, et leur transparence et leur éclat sont inférieurs à ceux des perles naturelles. Elles sont généralement de forme ronde ou ovale, plus grandes et présentent souvent des caractéristiques telles qu'une ceinture et des rides à la surface.

② Inspection agrandie :

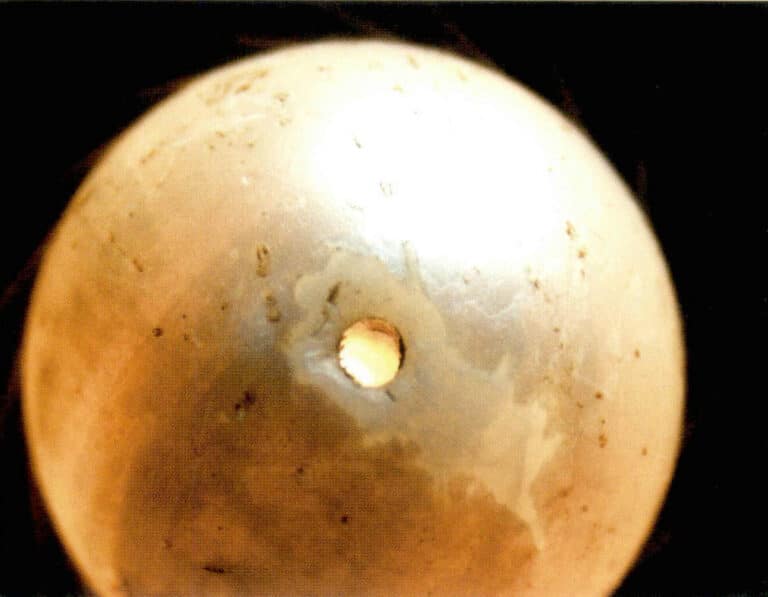

La couche perlière des perles naturelles est épaisse et s'étend profondément au centre de la perle, avec des couches fines et généralement sans lacunes évidentes. En observant la surface intérieure du trou percé dans les perles de culture, on peut voir une ligne brune distincte près du trou, qui correspond à l'espace entre la couche de coquille et le noyau de la perle. En remuant avec une aiguille, on peut faire tomber de la poudre qui ressemble à de l'écaille.

③ Inspection de la transmission légère :

En utilisant une source de lumière ponctuelle puissante pour transmettre la lumière à travers l'arrière de la perle, lorsque la perle est tournée à l'angle approprié, le noyau de la perle de culture peut révéler faiblement les effets de bandes parallèles affichés par les couches internes du noyau.

④ X Méthode radiographique :

Les perles naturelles présentent une structure en couches concentriques, du centre à l'extérieur de la coquille. La ligne de démarcation entre le noyau et la couche perlière dans les perles cultivées avec un noyau est distincte. En revanche, les perles qui ne sont pas cultivées avec un noyau présentent une structure interne creuse et une structure externe en couches concentriques.

⑤ Méthode de diffraction des rayons X :

La couche perlière des perles naturelles est épaisse et présente une structure radiale concentrique, dont le schéma de diffraction de Laue des rayons X présente une image de diffraction à 6 niveaux de symétrie ; le noyau des perles de culture est plus grand et présente une structure en couches parallèles, dont le schéma de diffraction de Laue présente une image de diffraction à 4 niveaux de symétrie. Lorsque la direction parallèle du noyau en couches s'aligne sur la direction d'arrangement des cristaux d'aragonite de la couche externe de la perle, une image de diffraction à symétrie sextuple peut être présentée (figure 7-3).

⑥ Méthode de fluorescence X :

La plupart des perles naturelles ne sont pas fluorescentes aux rayons X ; la plupart des perles de culture à noyau émettent une fluorescence jaune verdâtre, causée par les petites sphères de nacre ; les perles de culture non nucléées peuvent également émettre de la lumière.

⑦ Observation de l'endoscope perlé :

L'endoscope perlé comporte deux miroirs se faisant face à un angle de 45°, le miroir intérieur réfléchissant la lumière vers le haut et le miroir extérieur se trouvant au fond du tube de l'aiguille.

Insérer l'endoscope dans le trou de la perle. Lorsque l'aiguille est au centre de la perle, une forte lumière provenant d'une extrémité brille sur le faisceau lumineux et pénètre dans les couches concentriques de la perle naturelle, se reflétant dans le tube de l'aiguille. Un scintillement de lumière est visible sur le miroir à l'autre extrémité. Lorsque le faisceau lumineux atteint le noyau de la perle de culture, il se réfracte hors du noyau, ce qui rend impossible l'observation du scintillement lumineux réfléchi à l'autre extrémité du trou de la perle.

Par conséquent, en termes d'apparence et de structure, les perles naturelles et les perles de culture présentent des différences évidentes. Néanmoins, dans la "Nomenclature des bijoux et des pierres précieuses (GB/T 16552-2017)", les perles de culture et les perles naturelles sont toutes deux désignées sous le nom de "perles".

(5) Les différences entre les perles de culture d'eau de mer et les perles de culture d'eau douce

Outre les différences d'aspect, de structure interne, de densité, etc., les perles de culture d'eau de mer et les perles de culture d'eau douce se distinguent également par leur teneur en matières organiques et en oligo-éléments.

Les perles de culture d'eau douce ont une valeur nutritionnelle et médicinale inférieure à celle des perles de culture d'eau de mer. En général, les oligo-éléments tels que S, Na, Mg, Sr sont relativement enrichis dans les perles de culture d'eau de mer, tandis que Mn est relativement appauvri ; l'inverse est vrai pour les perles de culture d'eau douce.

La plupart des perles de culture d'eau de mer sont des perles nucléées, tandis que la plupart des perles de culture d'eau douce sont des perles de culture non nucléées. Elles peuvent être identifiées en vérifiant l'éclat d'un noyau de perle sous une lumière forte ou en examinant la structure de la couche perlière au point de perçage.

Les principales caractéristiques d'identification des perles naturelles et des perles de culture sont présentées dans le tableau 7-1.

Tableau 7-1 Principales caractéristiques d'identification des perles naturelles et de culture

| Méthodes d'identification | Perles naturelles | Perles de culture |

|---|---|---|

| Méthode empirique | La texture est fine, la transparence et le lustre sont meilleurs que ceux des perles de culture, et la forme est généralement irrégulière avec un diamètre plus petit. | La forme est généralement ronde, avec une taille plus importante, mais le lustre n'est pas aussi fort que celui des perles naturelles. |

| Méthode d'identification par différence de densité | 80% flotte dans un liquide lourd d'une densité de 2,713 g/cm.3. | Un 90% est en train de couler dans le même liquide lourd. |

| Méthode d'observation sous une forte source de lumière | Structure uniforme, bonne transparence, forte irisation et halo, surface avec de fines lignes, texture délicate, surface lisse, couche de nacre plus épaisse. | Des couches parallèles rayées gris-blanc d'un noyau de nacre proéminent sont visibles, avec un aspect semi-transparent et gras, la surface présente souvent des piqûres, une texture lâche et un lustre moins fort que celui des perles naturelles. |

| Méthode de diffraction des rayons X | Des taches hexagonales apparaissent sur la photographie de Laue, avec de petits noyaux. | La couche perlière est épaisse, avec des taches carrées et un gros noyau ; la couche perlière est mince. |

| Radiographie à rayons X | Il peut être présenté comme une série complète de cercles concentriques allant de l'extérieur vers le centre. | Les perles de culture avec un noyau présentent une ligne forte autour du noyau dans la structure circulaire concentrique ; les perles de culture sans noyau présentent également une série de lignes concentriques, mais une partie creuse irrégulière apparaît au centre. |

| Méthode d'observation au microscope polarisant | Presque entièrement transparente, avec une faible différence de luminosité | La couche transparente est plus blanche, avec une différence de luminosité plus marquée. |

| Méthode de transmission de la lumière | Impossible de voir le noyau de la perle ou les bandes de la couche centrale, pas d'effet de rayure | La plupart présentent des effets de rayures, et les rayures du noyau de la perle et de la couche centrale sont visibles |

2. Méthodes et caractéristiques d'identification du traitement d'optimisation des perles

Le traitement d'optimisation des perles vise principalement à améliorer leur lustre et leur couleur, y compris le prétraitement, le blanchiment, la coloration, le polissage et la réparation. La couleur est améliorée par des méthodes physicochimiques, ce qui augmente la valeur pratique des perles. Les principaux traitements d'optimisation des perles sont le blanchiment, la teinture et l'irradiation.

2.1 Le blanchiment

Le blanchiment des perles consiste à traiter les perles dans une solution oxydante afin d'éliminer la décoloration ou de blanchir les substances colorées. Les méthodes de blanchiment des perles comprennent le blanchiment chimique, l'exposition à la lumière, la décomposition thermique et la décoloration.

(1) Objet

Le blanchiment est l'étape la plus importante du processus d'optimisation des perles. Son objectif principal est d'éliminer la saleté et les taches noires à la surface de la perle ainsi que les pigments jaunes dans la couche perlière, ce qui rend la couleur plus blanche. Les réactifs utilisés pour le blanchiment des perles se composent principalement d'agents de blanchiment, de solvants et de surfactants. Le principal agent de blanchiment est le peroxyde d'hydrogène, et les solvants comprennent des solvants organiques et de l'eau distillée ou déionisée, principalement pour diluer la concentration de peroxyde d'hydrogène et améliorer sa pénétration dans la perle. Les surfactants sont des additifs très importants ; leur fonction principale est de réduire la tension superficielle de la solution de blanchiment, de disperser les bulles qui se forment à la surface de la perle pendant le processus de blanchiment et qui s'accumulent progressivement, et d'obtenir un mouillage, une émulsification, une dispersion et une pénétration uniformes et rapides. Le rôle principal du blanchiment est d'éliminer les couleurs mixtes souvent portées par les gemmes organiques en raison de la présence de matériel de coquillage ou d'autres substances organiques. Le traitement de blanchiment ne nécessite pas d'étiquetage et est considéré comme une optimisation.

(2) Processus

① Prétraitement :

Le traitement des perles comprend principalement le tri, le perçage, le gonflement et la déshydratation. L'objectif est de faciliter les processus d'amélioration ultérieurs. Par exemple, le perçage a pour but de faciliter la pénétration dans la perle des liquides chimiques utilisés pour le dégraissage, le blanchiment, la décoloration et la teinture. En raison de la structure en couches serrées de la perle, la solution de blanchiment a du mal à pénétrer dans la couche interne de la perle ; le gonflement utilise un agent gonflant pour rendre la structure de la perle plus "lâche" sans causer de dommages évidents à la perle, puis la perle est blanchie.

② Traitement de la déshydratation :

La déshydratation consiste à éliminer l'eau résiduelle dans les interstices de la perle à la suite des processus susmentionnés, en utilisant souvent de l'éthanol anhydre comme agent de déshydratation ; la glycérine pure peut également être utilisée pour éliminer l'eau adsorbée dans les interstices internes de la perle.

③ Formule :

La formule utilise du peroxyde d'hydrogène comme agent de blanchiment et des solvants, des tensioactifs, des stabilisateurs de pH et d'autres réactifs. Les perles sont immergées dans la solution préparée et chauffées à 70 〜80℃. La durée du traitement dépend de la profondeur de la couleur. Plus les variations de couleur des perles sont prononcées, plus le temps de trempage est long.

(3) Caractéristiques d'identification des perles blanchies

Les perles blanchies présentent les caractéristiques suivantes :

① Structure lâche :

Après le traitement de blanchiment, les perles ont une couleur de surface propre, et les écarts entre les couches de perles augmentent, rendant la structure plus lâche, ce qui peut endommager le lustre.

② Gravure à l'acide :

Les gemmes blanchies à l'acide présentent des structures gravées à l'acide. La surface des perles blanchies présente souvent une couleur de base très claire et, à la loupe, des motifs de gravure à l'acide peuvent être observés à la surface.

2.2 Teinture

En utilisant différents réactifs chimiques, les perles blanches ou claires peuvent être teintes en différentes couleurs.

(1) Processus de teinture en noir

Tremper les perles dans une solution diluée de nitrate d'argent et d'ammoniaque, puis placer les perles trempées à la lumière du soleil ou les exposer à du sulfure d'hydrogène gazeux pour les réduire, ce qui transforme la couleur des perles en noir. Les tons noirs des perles teintes sont très proches de ceux des perles colorées naturellement, et la couleur traitée est stable à la lumière et à la chaleur.

(2) Processus de teinture brune

L'utilisation d'une solution de permanganate de potassium comme colorant peut donner une coloration brune aux perles.

(3) Processus de teinture en rose

Placer des perles dans une solution composée de sels alcalins et de sels de cobalt peut les faire apparaître en rose.

(4) Méthode de teinture centrale

Un colorant est injecté dans les trous percés des perles cultivées artificiellement pour les colorer, le colorant étant choisi en fonction de la couleur souhaitée.

(5) Caractéristiques d'identification des perles teintées

① Couleur :

Les perles noires teintées présentent un ton gris-noir profond avec une distribution inégale de la couleur à la surface. Une couleur clairement inhomogène peut être observée, en particulier au niveau des trous (figure 7-4 ).

② Fonctionnalité interne :

Le phénomène des halos d'interférence peut être observé en lumière réfléchie caractéristique interne sous la fine couche de la couche perlière.

③ Méthode chimique :

Essuyez la perle avec un coton-tige trempé dans de l'acide nitrique dilué à une concentration de 2%. La perle noircie par le nitrate d'argent colorera le coton-tige en noir. Un coton-tige trempé dans de l'acétone peut également faire pâlir les perles colorées (rouge, bleu, jaune).

Des méthodes telles que la fluorescence ultraviolette, la photographie aux rayons X, la spectroscopie Raman et la spectrophotométrie ultraviolette-visible permettent également de distinguer les perles noires teintes des perles noires naturelles. Les principales caractéristiques d'identification des perles noires teintées et des perles naturelles sont présentées dans le tableau 7-2.

Tableau 7-2 Principales caractéristiques d'identification des perles noires teintées et des perles noires naturelles

| Caractéristiques | Perle noire naturelle | Perle noire teintée |

|---|---|---|

| Caractéristiques d'apparence | Bleu-noir profond avec de légers reflets arc-en-ciel ou noir avec une teinte bronze (pas de noir pur) | Noir pur, couleur uniforme, lustre et éclat médiocres, couleurs d'accompagnement non naturelles |

| Inspection du grossissement | La surface est délicate et lisse ou présente des textures de croissance. Pas d'accumulation de couleur au niveau des défauts ou des fissures de la surface. | La couleur est concentrée dans les fissures et les défauts de surface ou les fissures, avec des signes visibles de corrosion et de fines rides sur la surface de la nacre. Les perles dont le noyau est teinté présentent des rayures parallèles distinctes du noyau sous une forte transmission lumineuse, ou lorsqu'elles sont observées sous une lumière réfléchie à travers le trou de la perle, le noyau apparaît de couleur très foncée alors que la surface est incolore.s nacre. |

| Caractéristiques de fluorescence dans l'ultraviolet | Apparaissent généralement en rouge-brun foncé ou en fluorescence rouge sous une lumière ultraviolette de grande longueur d'onde. | Fluorescence inerte ou vert foncé ; les perles dont les noyaux sont teintés présentent une fluorescence ultraviolette due au colorant. |

| Photographie aux rayons X | Une bande de connexion distincte peut être observée entre la couche de nacre, la protéine dure et le noyau de la perle sur le substrat. | L'argent se déposant souvent dans la couche de protéines organiques dures située entre la couche perlière et le noyau, la photo présente des rayures blanches. |

| Chiffon d'acétone | Ne se décolore pas | Fades |

| Expérience sur l'acide nitrique | Ne se décolore pas | Si un coton-tige trempé dans une concentration d'acide nitrique dilué de 2% devient noir, cela indique que les perles ont été teintées par la méthode de coloration au nitrate d'argent. |

| Spectroscopie Raman | Présente des raies d'absorption de l'aragonite et de la porphyrine organique | Présente un fond fluorescent important, avec seulement le pic d'absorption de l'aragonite ou le pic d'absorption du colorant. |

| Spectre d'absorption ultraviolet visible | Pics d'absorption autour de 400nm, 500nm et 700nm | Pic d'absorption typique sans perles |

| Poudre | Poudre blanche | Poudre noire ou gris-brun |

2.3 Méthode d'irradiation

(1) Source d'irradiation

Les perles de couleur claire peuvent devenir noires sous l'effet des rayons X et des rayons γ. La méthode générale consiste à placer les perles dans une source de cobalt de 3,7 x 1013 Bq, en irradiant pendant 20 minutes à une distance de 1 cm de la source d'irradiation à température ambiante. La couleur des perles noires irradiées est similaire à celle des perles naturelles et leur stabilité est relativement bonne.

(2) Exigences en matière d'échantillons

Limitées aux perles d'eau douce contenant des éléments de manganèse et à la couche perlière des moules d'eau peu profonde, les perles naturelles cultivées dans l'eau de mer et la couche perlière attachée à la couche externe des perles nucléées ne peuvent pas changer de couleur.

(3) Caractéristiques d'identification

① Iridescence :

La perle noire qui a changé de couleur à la suite d'une irradiation radioactive présente un spectre intense de couleurs, accompagné d'un fort éclat métallique.

② Granularité :

Les perles noires de culture ont rarement un diamètre inférieur à 9 mm, et les perles noires rondes et nucléées de moins de 8 mm sont généralement des produits dont la couleur a été traitée par irradiation radioactive.

La distribution de la couleur de surface des perles irradiées est uniforme, mais en coupe transversale, la couleur interne est plus claire, tandis que la couche perlière externe est généralement plus foncée. L'épaisseur des perles noires irradiées peut atteindre 3 〜 4 mm.

2.4 Autres traitements des perles

(1) "Traitement "peeling

Le traitement par pelage consiste à enlever soigneusement la couche superficielle inesthétique de la perle à l'aide d'un outil très fin, afin de révéler une meilleure couche sous-jacente qui servira de surface. Cette opération est très difficile et nécessite un personnel hautement qualifié ; parfois, même après avoir enlevé plusieurs couches, une meilleure couche ne peut être trouvée que lorsque la substance de la perle a été complètement enlevée.

(2) Méthode de remplissage des fissures superficielles

Méthode de traitement : Tremper la perle dans une huile à indice de réfraction élevé, telle que l'huile d'olive, pour remplir les fissures d'huile. Pour assurer un remplissage uniforme, chauffer à environ 150℃ et maintenir pendant un certain temps pour permettre à l'huile de pénétrer complètement dans les fissures. Les perles remplies d'huile après ce processus présentent un éclat huileux perceptible, et l'huile peut être extraite à l'aide d'une aiguille chauffée.

(3) Revêtement de surface

Pour certaines perles présentant des fissures, une fine couche d'un adhésif incolore et transparent est appliquée à la surface de la perle pour combler les fissures. Cette méthode donne souvent à la perle une teinte jaunâtre, ce qui la rend facile à détecter.

3. Méthodes d'identification des perles traitées

(1) Méthode de fluorescence ultraviolette

Les perles noires naturelles apparaissent rouge vif à brun rougeâtre foncé sous une lumière ultraviolette à ondes longues ; les perles noires teintées montrent peu de fluorescence ou apparaissent vert foncé sous une lumière à ondes longues.

(2) Méthode de spectroscopie de fluorescence des rayons X

Les rayons X sont utilisés pour irradier et mesurer la longueur d'onde de sa fluorescence à l'aide d'un spectromètre. Cette méthode permet de détecter les éléments d'argent dans les perles teintes avec différents sels d'argent, mais les perles peuvent devenir brun foncé avec cette méthode.

(3) Méthode de photographie par rayons X

Le principe qui permet de distinguer les perles naturelles des perles de culture est que les différents matériaux ont des degrés de transparence variables aux rayons X, ce qui se traduit par des couleurs différentes sur le film développé.

Dans les perles traitées à l'argent, l'argent est déposé dans la couche de protéines dures située entre la nacre et le nucléus, qui ne transmet pas les rayons X, de sorte que la couche de protéines dures apparaît blanche sur les photographies aux rayons X. Dans les perles noires traitées, la zone annulaire vide entourant le nucléus est également appelée anneau d'inversion. Dans les perles noires traitées, la zone annulaire blanche entourant le noyau est également appelée anneau de renversement.

(4) Méthode de diffraction des rayons X

① Les motifs des perles naturelles en transmission et en diffraction ont 6 points car l'axe du cristal de calcite est disposé radialement.

② Les diagrammes de diffraction des perles de culture non nucléées sont les mêmes que ceux des perles naturelles.

③ Les perles de culture nucléées peuvent produire une figure de diffraction en 4 points lorsqu'elles sont éclairées dans la plupart des directions, mais lorsqu'elles sont éclairées sous deux angles mutuels de 90°, on peut obtenir une figure de diffraction en 6 points. Si la couche de perles est épaisse, la figure de diffraction sera la même que celle des perles naturelles lorsqu'elle est éclairée dans n'importe quelle direction.

4. Identification des perles et des imitations

Dès le XVIIe siècle, la France produisait des imitations de perles en appliquant sur des boules de verre de "l'essence de perle" extraite d'écailles de poisson. Actuellement, les principaux types d'imitations sur le marché comprennent : les imitations en plastique, les imitations en verre remplies de cire, les imitations en verre solide, les imitations enrobées de noyaux de perles et les perles de traitement enrobées.

(1) Imitation de perle en plastique

Une couche d'"essence de perle" est appliquée sur le plastique blanc laiteux. À première vue, il est beau, mais en y regardant de plus près, la couleur est monotone et terne, et la taille est uniforme.

Caractéristiques d'identification : Légère au toucher, avec une sensation de chaleur. Les trous percés présentent des dépressions ; si l'on pique avec une aiguille, le revêtement s'écaille par morceaux, révélant le nouveau noyau perlé. Sous grossissement, la surface présente une structure granulaire uniformément répartie. Il n'y a pas de fluorescence sous la lumière UV et la perle est insoluble dans l'acide chlorhydrique.

(2) Verre imitation perle

On distingue le verre creux rempli de cire et le verre plein imitant les perles.

Points communs : Elle est chaude au toucher, ne peut être marquée avec une aiguille et sa surface se détache par plaques. Le noyau de la perle a un éclat vitreux, et l'on peut observer des tourbillons et des bulles. Sous une lumière polarisée, elle est homogène, insoluble dans l'acide chlorhydrique et non fluorescente.

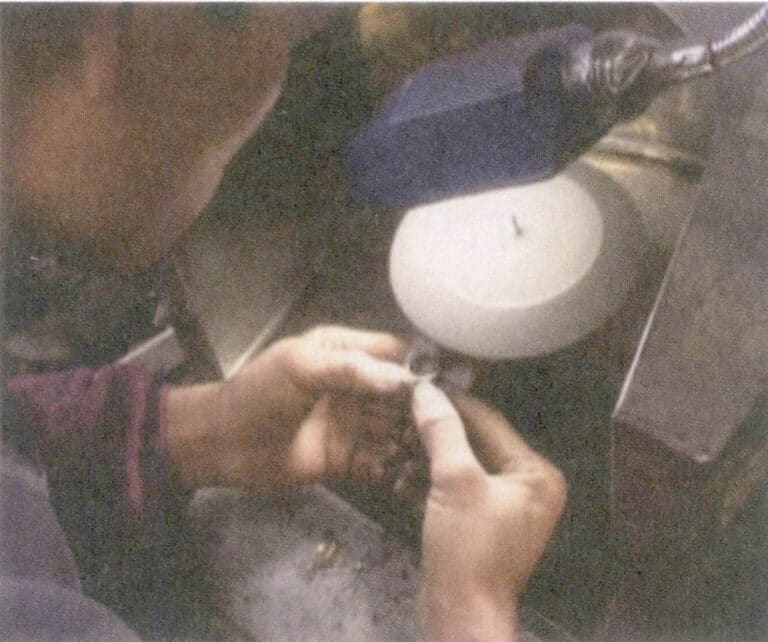

Différences : Le verre creux rempli de perles d'imitation de cire est léger, avec un poids de 1,5 g/cm.3 Les perles d'imitation en verre ont une densité de 2,85 〜3 g/cm² et sont douces au toucher lorsqu'une aiguille est insérée dans le trou percé. Les imitations de perles en verre massif ont une densité de 2,85 〜3,18 g/cm.3. Il est sensiblement plus lourd lorsqu'on le tient, et la surface des produits d'imitation du verre présente une très fine couche d'essence de perle qui forme la couche d'imitation de la perle, souvent rayée (figure 7-5).

(3) Perles d'imitation de coquillages

Fabriqué en broyant la couche de perles sur des coquilles épaisses pour en faire des boules rondes ou d'autres formes, puis recouvert d'une couche de "jus de perles".

Caractéristiques d'identification : Bon effet de simulation, avec un éclat nacré perceptible à la surface. La principale différence réside dans le fait que, lorsqu'on l'observe à la loupe, les motifs uniques de la spirale de croissance de la surface de la perle ne sont pas visibles et qu'elle n'apparaît que comme une surface rugueuse monotone semblable à celle d'une coquille d'œuf, présentant une structure "en forme de flamme" caractéristique des coquillages.

(4) Perles enrobées

① Perles enrobées de polymère :

Une couche épaisse de polymère incolore (plastique) est appliquée à la surface des perles de culture noires nucléées de la rivière Taqi, qui sont moins brillantes. Les caractéristiques d'identification sont les suivantes : le lustre ne provient pas de la surface comme pour les perles naturelles, mais de la partie inférieure de la couche de polymère ; la couleur de la perle semble incohérente lorsqu'elle est vue de dessus et de côté ; des bulles et des surfaces inégales sont visibles ; la dureté est plus faible et les rayures superficielles plus nombreuses.

② Perles recouvertes de silice :

Une couche de polydiméthylsiloxane est appliquée à la surface des perles. La surface est lisse et glissante au toucher. À la loupe, il est difficile d'observer les bords des plaquettes de la perle qui se chevauchent, et l'on peut parfois voir la couche de revêtement incolore et les rayures de la surface.

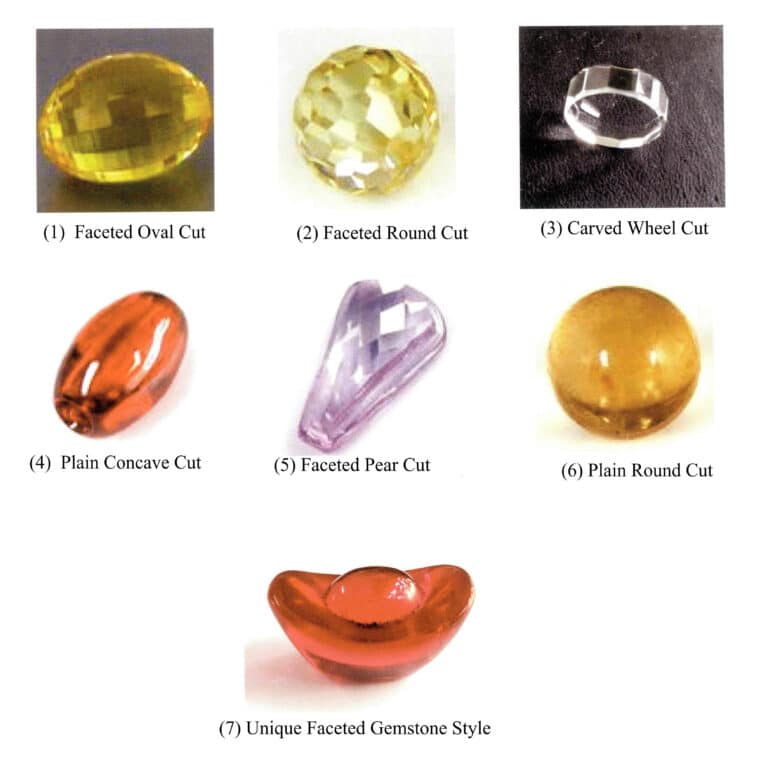

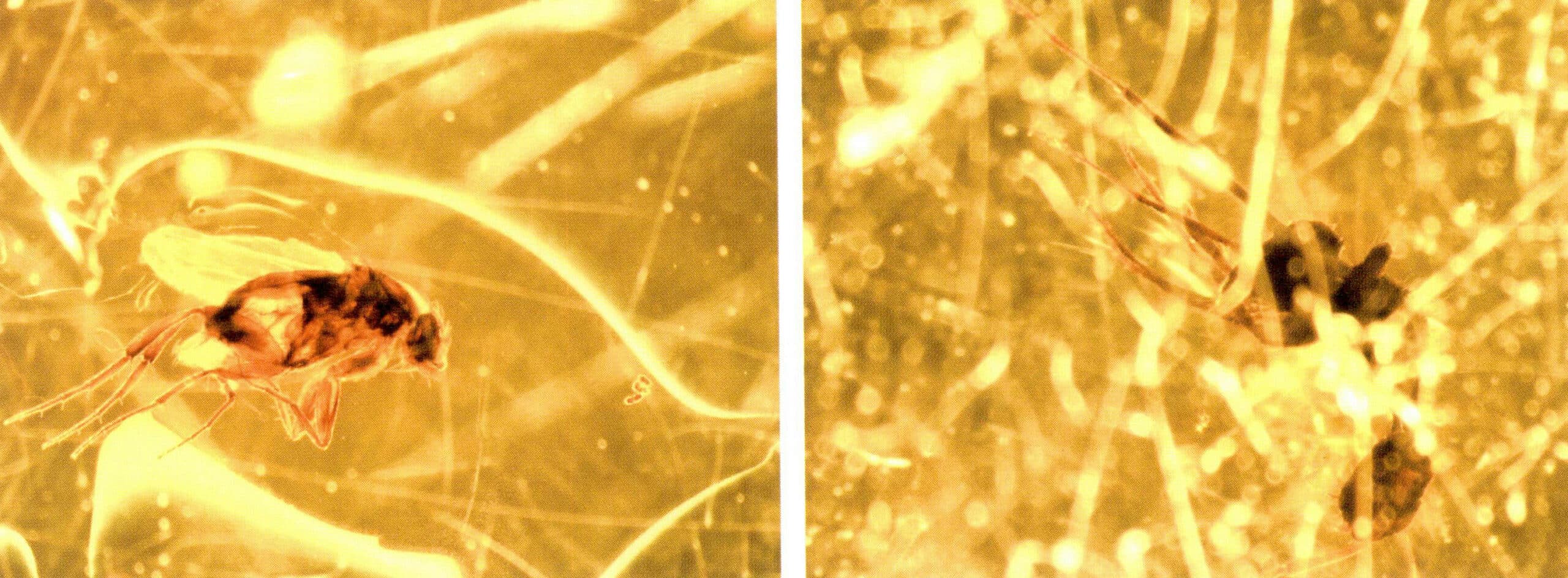

Section II Ambre

L'ambre contient des substances organiques telles que l'acide succinique et la résine d'ambre. L'ambre est une pierre précieuse organique courante, dont la composition chimique est la suivante : C10H16O, contenant une petite quantité de sulfure d'hydrogène, et des oligo-éléments tels que Al, Mg, Ca, Si, Cu, etc. Les différents ambres présentent certaines différences dans leur composition. L'ambre est un type de fossile de résine formé à partir de résine d'arbre enfouie sous terre il y a des dizaines de milliers d'années après avoir subi certaines modifications chimiques. Il s'agit d'un minéral organique qui a été complètement pétrifié pendant des dizaines de milliers, voire des centaines de millions d'années.

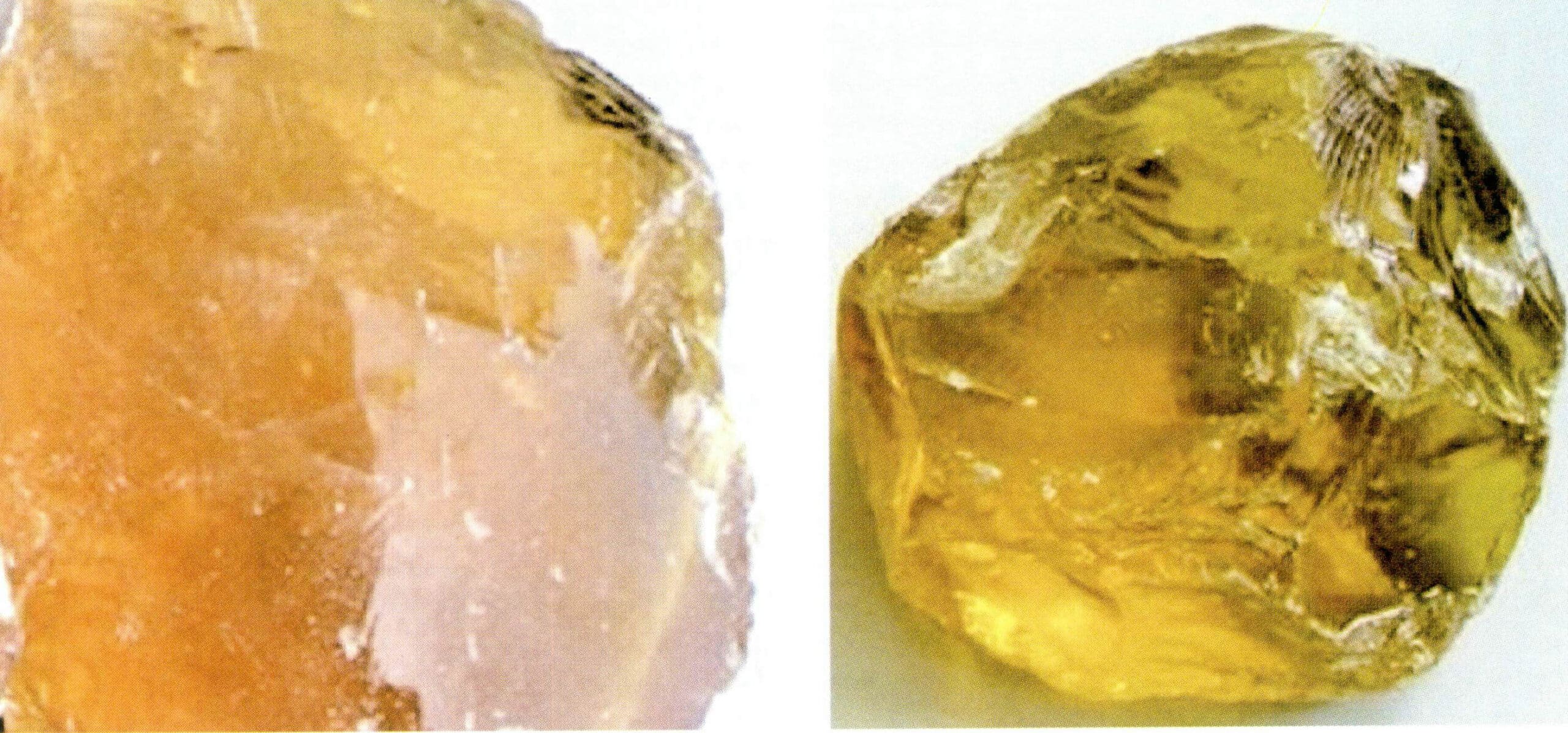

L'ambre présente une grande variété de couleurs : jaune clair à jaune miel, jaune-brun à brun, brun foncé et orange, tandis que le bleu, le vert clair et le violet pâle sont rares. L'ambre se présente sous différentes formes et sa surface conserve souvent les motifs créés lors de l'écoulement initial de la résine. L'intérieur de l'ambre contient de nombreux types d'inclusions que l'on peut voir à la loupe, notamment des animaux, des plantes, des inclusions gaz-liquide, des spirales, des impuretés, des fissures et d'autres inclusions internes (figure 7-6). L'indice de réfraction de l'ambre est de 1,54 et sa densité est d'environ 1,08 g/cm3Il s'agit d'une solution saline saturée dans laquelle il flotte.

L'ambre est une pierre précieuse organique très populaire comme accessoire de bijouterie. L'ambre a une couleur riche et se décline en différents types, convenant à différents groupes de personnes. L'ambre naturel présente souvent de nombreuses imperfections, telles que des couleurs plus claires et une transparence moindre, ce qui a conduit les gens à commencer à l'optimiser lors de son utilisation. La première méthode d'optimisation était le chauffage, qui augmentait la transparence de l'ambre. Au fur et à mesure que l'on comprenait mieux l'ambre, de nombreuses méthodes d'optimisation sont apparues, telles que le traitement sous pression, la torréfaction, l'irradiation, la reconstruction, la teinture et l'enrobage. Les méthodes d'optimisation de l'ambre sont divisées en deux catégories principales : l'optimisation et le traitement.

1. Optimisation de l'ambre et de ses caractéristiques d'identification

Les méthodes d'optimisation les plus courantes pour l'ambre sont la clarification sous pression, la cuisson et le traitement thermique.

(1) Clarification de la pression

L'ambre naturel contient généralement des bulles à l'intérieur ; trop de bulles peuvent donner à l'ambre un aspect trouble. La clarification sous pression consiste à chauffer et à pressuriser les matériaux ambrés opaques pour permettre aux bulles internes de s'échapper, ce qui les rend clairs et transparents. Après la clarification sous pression, la transparence de l'ambre peut être accrue, ce qui améliore son apparence et sa valeur économique. Cette méthode est principalement utilisée pour améliorer la transparence de l'ambre. L'ambre traité présente une bonne stabilité et peut être vendu comme un produit naturel.

(2) Mise à feu

La cuisson de l'ambre consiste à imiter le processus naturel de vieillissement de l'ambre en utilisant la chaleur pour produire une couleur brun-rouge plus foncée à la surface. Il s'agit parfois d'une cuisson partielle, qui permet d'obtenir une couleur plus profonde après traitement. La cuisson est un processus d'oxydation accéléré ; l'ambre vraiment ancien nécessite une oxydation dans un environnement naturel pendant plus d'une décennie, voire plusieurs décennies. Cependant, en utilisant un équipement de torréfaction, l'ambre naturel peut être chauffé et oxydé rapidement, ce qui permet d'obtenir des décennies d'effets d'oxydation en l'espace d'un mois ou d'un demi-mois. Cette technique de cuisson est originaire d'Europe et a environ quatre cents ans d'histoire. La couleur de l'ambre après cuisson est stable et peut être vendue comme un produit naturel.

(3) Traitement thermique

Le traitement thermique a pour but d'augmenter la transparence de l'ambre. Chauffer de l'ambre trouble dans de l'huile végétale permet de le rendre plus transparent. Au cours de ce processus, des bulles internes peuvent éclater et donner lieu à des fissures en forme de feuilles, qui présentent généralement des inclusions ressemblant à des "feuilles de nénuphar" ou à des "rayons de soleil".

Caractéristiques d'identification : L'ambre naturel peut également se fissurer sous l'effet de la chaleur géothermique, mais dans des conditions naturelles, la chaleur est inégale et toutes les bulles ne peuvent pas éclater. Dans l'ambre traité, toutes les bulles ont éclaté, il n'y a donc plus de bulles et il est courant de voir des fissures en forme de disque ressemblant à des "rayons de soleil" dus à la chaleur (figure 7-7).

Copywrite @ Sobling.Jewelry - Fabricant de bijoux sur mesure, usine de bijoux OEM et ODM

2. Traitement de l'ambre et de ses caractéristiques d'identification

Les méthodes courantes de traitement de l'ambre comprennent la reconstitution, la teinture et l'enrobage.

(1) Reconstituer (presser) l'ambre et l'identification

Comme certains morceaux d'ambre sont trop petits pour être directement utilisés dans la fabrication de bijoux, ces fragments d'ambre sont frittés à des températures et des pressions appropriées pour former des morceaux d'ambre plus grands, connus sous le nom d'ambre reconstitué, également appelé ambre pressé, ambre fondu ou ambre moulé. Pour garantir une couleur pure et une grande transparence, l'ambre doit d'abord être purifié pendant la production de l'ambre reconstitué.

Le processus consiste à broyer l'ambre jusqu'à une certaine taille de particules, à éliminer les impuretés par flottation par gravité et à le presser sous une pression d'environ 2,5MPa et à une température de 200 〜300℃. Des températures et des durées de pressage différentes peuvent donner des produits différents, avec certaines variations dans leurs caractéristiques internes. En outre, d'autres matières organiques telles que des colorants, des parfums et des liants peuvent être ajoutées au cours du processus de pressage. Ce type d'ambre pressé nécessite des températures plus élevées et des durées plus longues pour obtenir un produit uniforme, transparent et sans structures d'écoulement évidentes.

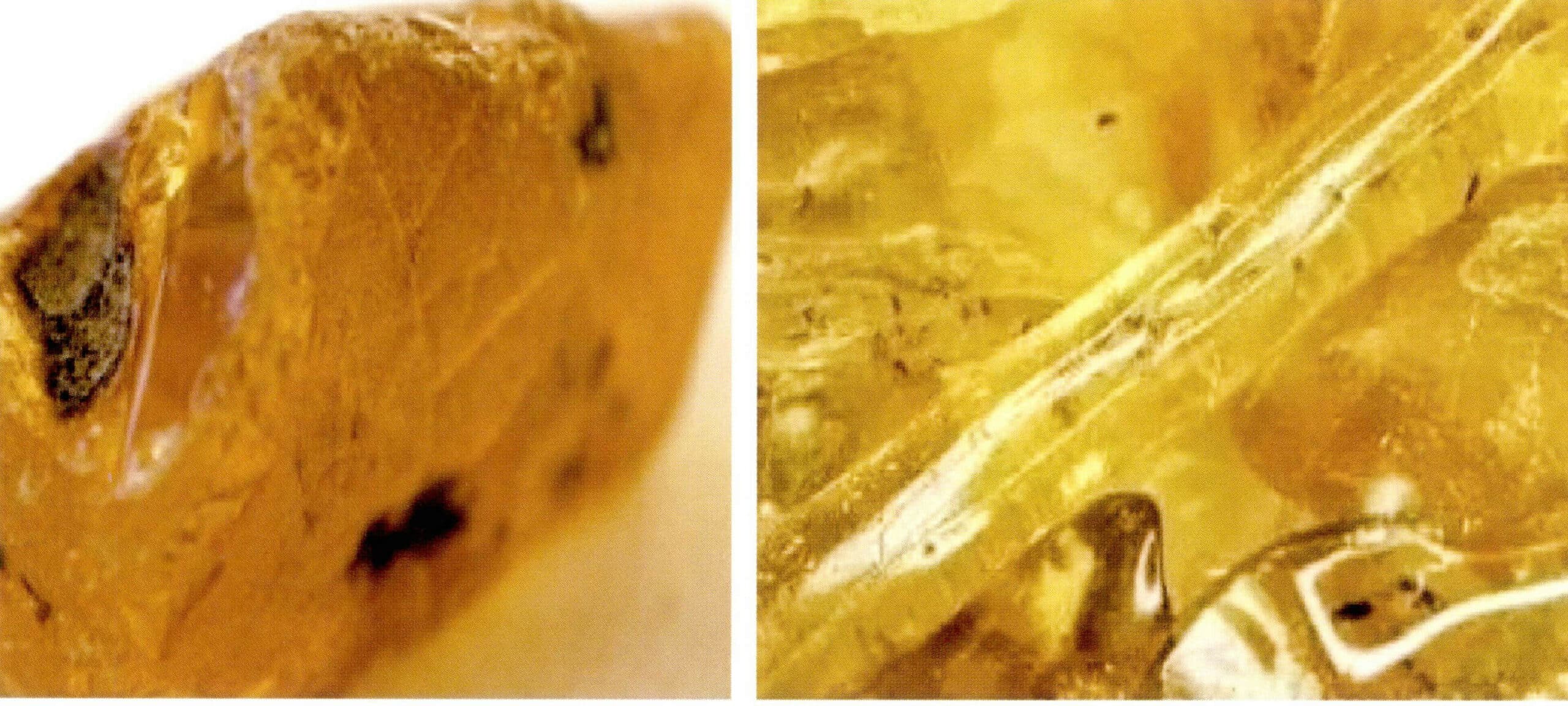

À l'œil nu, on peut observer des zones rouge foncé à l'intérieur de l'ambre pressé, qui ressemblent à des capillaires, à des fils, à des brouillards ou à des grilles. En raison de l'exposition prolongée à l'air, la surface de l'ambre s'oxyde avec le temps, formant une fine pellicule d'oxyde rouge ; plus on se rapproche de la surface, plus l'oxydation est prononcée et plus la couleur est rouge, tandis que l'intérieur de l'ambre conserve sa couleur d'origine. Pendant le processus de pressage, des traces de particules filiformes d'un rouge plus profond peuvent être observées à la surface, qui deviennent plus claires à la lumière ultraviolette. L'ambre naturel peut parfois se fissurer sous l'effet de la température, de l'humidité et d'autres conditions, et les fissures qui en résultent peuvent également s'oxyder en rouge, mais elles se répartissent sous forme de ramifications le long des fissures plutôt que sur les bords des particules.

L'ambre naturel contient un grand nombre de bulles, mais les bulles de l'ambre pressé sont plus abondantes. Outre les bulles présentes dans l'ambre lui-même, de nouvelles bulles se forment entre les particules et lors du brassage, avec une répartition irrégulière des bulles sur l'ensemble de la pièce d'ambre. Les petites bulles denses subissent un traitement thermique et peuvent également éclater en fleurs d'ambre en forme de nénuphars. Cependant, elles sont particulièrement petites et le plus souvent disposées de manière directionnelle, couche par couche, de manière très dense. Cela est dû au fait que l'ambre pressé est souvent soumis à une pression directionnelle lors du processus de condensation, ce qui entraîne un contact plus étroit entre les particules.

Certains ambre reconstitués contiennent d'autres substances ajoutées pendant le processus de pressage, présentant des caractéristiques de groupe fonctionnel non présentes dans l'ambre dans le spectre infrarouge, ce qui permet de les distinguer de l'ambre naturel.

L'ambre reconstitué sans additifs ne peut pas être distingué par spectroscopie infrarouge ; à l'heure actuelle, des instruments conventionnels tels que les microscopes, les microscopes polarisants et les lampes à fluorescence ultraviolette peuvent être utilisés pour la détection. Les principales caractéristiques d'identification sont résumées ci-dessous (tableau 7-3).

Tableau 7-3 Caractéristiques d'identification de l'ambre naturel et de l'ambre reconstitué

| Caractéristiques d'identification | Ambre naturel | Ambre reconstitué |

|---|---|---|

| Couleur | Jaune, orange, rouge-brun, etc. | Principalement jaune orangé ou rouge orangé |

| Structure | Surface lisse | Structure granuleuse, surface irrégulière |

| Tectonique | Texture annuelle annulaire ou radiale | Les premiers produits ont une structure fluide, tandis que le nouveau pressage a une structure sirupeuse et tourbillonnante, semblable à celle du sang. |

| Densité/ (g/cm3) | 1.05 ~ 1.09 | 1.03 〜 1.05 |

| Caractéristiques de fluorescence dans l'ultraviolet | Fluorescence bleu clair ou jaune clair | Forte fluorescence bleue crayeuse |

| Vieillissement | La couleur s'assombrit, devenant légèrement rouge ou brune. | Avec le temps, la couleur devient blanche |

① Inspection agrandie :

Une inspection agrandie au microscope révèle des structures semblables à des "vaisseaux sanguins" et des motifs de fissuration répartis le long des "vaisseaux sanguins", ainsi que des particules non fondues et des limites de surface de contact, avec des limites de particules inégales visibles à la surface (figure 7-8).

② Caractéristiques en cas de polarisation croisée :

Les extinctions sous polarisation croisée présentent un phénomène de partition distinct, avec des limites claires et une forte impression de granularité, et s'accompagnent parfois de couleurs anormalement influencées.

③ Fluorescence ultraviolette :

Caractéristiques Les caractéristiques de fluorescence dans l'ultraviolet de certains ambre reconstitués présentent une fluorescence bleue crayeuse brillante, et les bords des particules d'ambre peuvent parfois présenter une fluorescence plus forte, qui correspond souvent à la direction de distribution des "traînées de sang" observées au microscope.

(2) Traitement de la teinture

L'ambre devient rouge après avoir été exposé à l'air pendant plusieurs années. Pour imiter cette caractéristique de vieillissement, l'ambre peut être teint en rouge à l'aide de colorants, mais il peut aussi être teint en vert ou dans d'autres couleurs.

Les principales caractéristiques d'identification peuvent être observées à l'aide d'un microscope ou d'une loupe, en vérifiant si la qualité de l'ambre est uniforme et s'il n'y a pas de fines impuretés mélangées au cours du processus de polymérisation. En outre, il est possible d'examiner l'uniformité de la couleur et de vérifier si elle est plus foncée ou si elle s'accumule dans les fissures. Si la couleur s'accumule dans les fissures ou les piqûres de l'ambre, cela indique qu'il s'agit d'un ambre teinté.

L'ambre qui n'est teint qu'en surface est relativement facile à identifier ; il suffit de percer une zone discrète avec une aiguille pour savoir si l'intérieur correspond à l'extérieur. En essuyant l'ambre teinté avec un coton-tige imbibé d'acétone, l'échantillon se décolore et la couleur apparaît sur le coton-tige.

(3) Traitement du revêtement

En général, un film coloré est appliqué sur le fond pour renforcer l'effet tridimensionnel de la "lumière du soleil" dans l'ambre clair. Une observation attentive au microscope montre que la couleur de la surface oxydée de l'ambre naturel s'harmonise naturellement avec la couleur produite après la cuisson, alors que la couche de couleur de l'ambre enduit est peu profonde, manque de transition, est inégalement colorée et présente souvent des signes de pulvérisation. En raison de la minceur de la couche de film et de sa faible dureté, il y a souvent des cas de décollement partiel et des bulles sont parfois visibles à la jonction entre le film et la surface de l'ambre (figures 7-9).

3. Identification de l'ambre et des matériaux similaires

Les pierres gemmes similaires à l'ambre sont la cornaline, la colophane, la résine de copal et le plastique.

(1) Carnelien

La cornaline est (rouge), rouge orangé ou rouge brunâtre, avec des bandes de couleur visibles, un agrégat cryptocristallin et un éclat allant d'huileux à vitreux. Elle est translucide ou légèrement transparente, fraîche au toucher et d'une dureté supérieure à celle de l'ambre. Il doit pouvoir être coupé. L'indice de réfraction de la cornaline est le même que celui de l'ambre.

(2) Colophonie

La colophane est un type de résine qui n'a pas subi de processus géologique, d'apparence jaune clair à jaune orangé, peu transparente, généralement opaque à légèrement translucide, et qui présente un éclat résineux (figure 7-10). Sa densité et sa dureté sont faibles et elle peut être réduite en poudre à la main. La surface de la colophane présente de nombreuses bulles semblables à des gouttelettes d'huile, a une mauvaise conductivité thermique et présente une forte fluorescence vert-jaune sous une lumière ultraviolette à ondes courtes. Elle dégage une odeur parfumée lorsqu'elle est brûlée.

(3) Résine de copal (résine naturelle dure)

La résine de copal, également connue sous le nom de copal, est une substance dure et transparente, de couleur ambrée, sécrétée par l'aubier et l'écorce interne de certains arbres. La résine de copal peut être recueillie sur les arbres ou accumulée dans le sol sous les arbres et, si elle est profondément enfouie sous terre, elle peut également être extraite. Elle sert principalement à fabriquer des vernis, des laques naturelles, des encres et des huiles. Le copal, dur et dense, peut être utilisé pour la sculpture fine et est souvent confondu avec l'ambre.

La composition structurelle de la résine de copal est la même que celle de l'ambre, et elle peut également contenir des inclusions de plantes et d'animaux, mais elle est plus jeune que l'ambre. Ses propriétés de base et ses paramètres physiques sont les suivants :

① L'indice de réfraction des paramètres physiques est de 1,54 (mesure ponctuelle) et la densité relative est de 1,060.

② Sous florescence ultraviolette, les caractéristiques de luminescence montrent une fluorescence bleu-blanc dans les ondes longues et une faible lumière violette dans les ondes courtes.

③ Réaction de l'aiguille chaude : Le sondage à l'aiguille chaude produit une odeur aromatique résineuse.

Les paramètres physiques de la résine de copal et de la réaction à l'aiguille chaude sont similaires à ceux de l'ambre. La principale base d'identification est que leurs spectres infrarouges sont complètement différents, et ils peuvent également être aidés par les caractéristiques de solubilité et de lumière ultraviolette. Une petite goutte d'éther est placée sur la surface de la résine de copal et frottée avec la main ; la résine se ramollit et devient collante. L'éthanol peut également être utilisé pour distinguer l'ambre de la résine de copal. Après avoir appliqué de l'éthanol sur la surface de l'ambre, il n'y a pas de réaction. En revanche, si l'on applique de l'éthanol sur la surface de la résine de copal, celle-ci devient collante et opaque (figure 7-11).

(4) Imitations d'ambre en plastique

Les imitations plastiques de l'ambre comprennent notamment la résine phénolique, le celluloïd, le polystyrène et le verre acrylique. La densité relative de l'ambre est la plus faible parmi les pierres précieuses, ce qui permet de séparer l'ambre du plastique phénolique (bakélite) (indice de réfraction 1,61-1,66, densité relative 1,25) et du celluloïd (indice de réfraction 1,49-1,52, densité relative 1,38). Les premiers produits en plastique imitant l'ambre avaient une structure fluide distincte et, pour ressembler à l'ambre, ils contenaient souvent des fissures en forme de disque à l'intérieur (figure 7-12).

La densité des imitations de plastique est supérieure à celle de l'ambre, et l'eau salée saturée permet de distinguer l'ambre des imitations de plastique. L'ambre flotte dans l'eau salée saturée, tandis que le plastique phénolique, le celluloïd et d'autres plastiques coulent. Le polystyrène (indice de réfraction de 1,59, densité relative de 1,05) a une densité relative proche de celle de l'ambre et peut contenir des inclusions animales.

Lorsqu'il est détecté à l'aide d'une aiguille chaude, l'ambre dégage une odeur de résine de pin, tandis que le polystyrène dégage une odeur désagréable et épicée de plastique brûlé. Le plastique peut être coupé ; lorsqu'on le tranche avec un petit couteau dans des zones peu visibles de l'échantillon, il s'écaille en feuilles, tandis que l'ambre produit de petites entailles. Lorsqu'il est brûlé, le plastique fond, alors que l'ambre peut brûler et fumer, ne laissant que des traces de brûlure mais ne fondant pas.

Les principales différences entre l'ambre, le copal et la résine synthétique sont présentées dans le tableau 7-4.

Tableau 7-4 Différences entre l'ambre, la résine de copal et la résine synthétique

| Caractéristiques | Ambre | Résine de copal | Résine synthétique (plastique) |

|---|---|---|---|

| Inclusions gaz-liquide | Bulles circulaires ou irrégulières | Bulles visibles | Bulles rondes |

| Inclusions végétales et animales | Des inclusions d'animaux en difficulté | Un corps animal en difficulté | Corps d'insecte contracté |

| Modèle de vortex | Anneau annuel ou radial | Anneau annuel ou radial | Structure de flux entrelacée et ondulée |

| Florescence ultraviolette Caractéristiques | Florescence bleu-vert moyenne | Forte fluorescence blanche | Florescence faible ou nulle |

| Découpable | Non découpable | Non découpable | Découpable |

| Soluble | L'éther est insoluble | Le pétrissage peut modifier sa viscosité | L'éther peut corroder les surfaces |

| Autres | A une odeur parfumée, inflammable | A une odeur parfumée, inflammable | A un goût épicé ou plastique |

Section III Corail

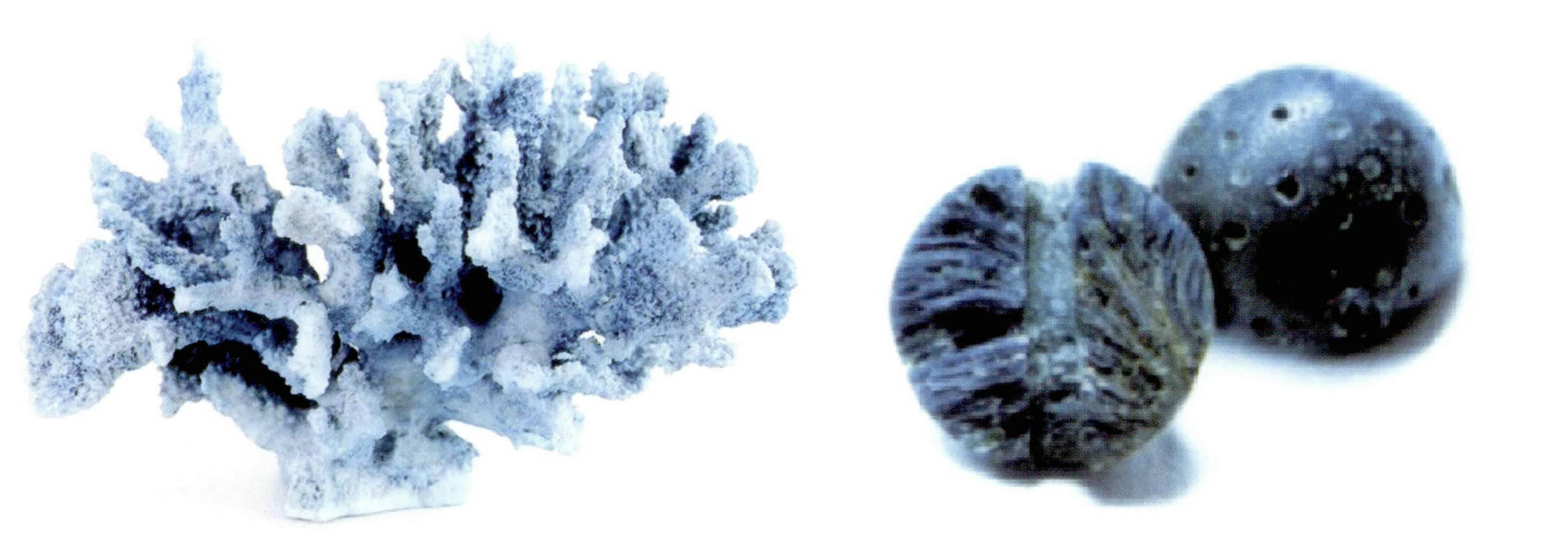

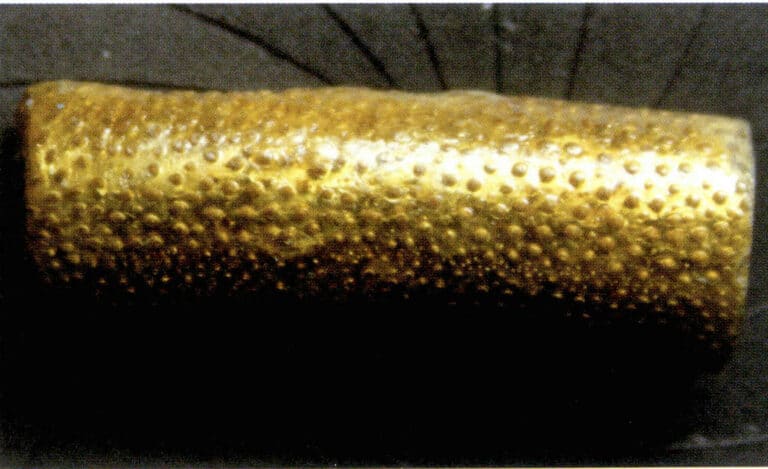

Les coraux sont divisés en coraux calcaires et coraux kératineux en fonction de leur composition interne et de leur structure. Le corail calcaire comprend principalement des composants inorganiques, des composants organiques et de l'eau ; le corail noir kératinisé et le corail doré sont presque entièrement constitués de matière organique, avec peu ou pas de carbonate de calcium. Le corail calcaire apparaît généralement en blanc, crème, rose clair à rouge foncé, orange, et parfois bleu et violet ; les couleurs courantes du corail kératinisé sont le jaune d'or et le noir. L'indice de réfraction du corail calcaire est de 1,486 〜1,658, tandis que celui du corail kératinique est d'environ 1,56. La densité du corail calcaire est de 2,60 〜2,70 g/cm3et celle du corail kératinisé est de 1,30 〜1,50 g/cm3.

1. Caractéristiques internes et externes du corail

Le corail présente des caractéristiques de croissance régulières, avec différentes structures de croissance longitudinales et transversales.

(1) En coupe longitudinale, la cavité du polype corallien présente des bandes ondulées parallèles avec de légères variations de couleur et de transparence.

(2) La section transversale présente une structure circulaire radiale et concentrique. Les coupes transversales du corail noir et du corail doré présentent des structures annulaires concentriques entourant l'axe de la branche primaire, avec un aspect superficiel de petites bosses (figure 7-13).

2. Optimisation du traitement du corail et de ses caractéristiques d'identification

(1) Blanchiment (optimisation) des coraux et identification

Le blanchiment est un traitement d'optimisation courant pour les coraux. L'objectif du blanchiment est d'éliminer les décolorations superficielles et de rendre la couleur principale du corail plus éclatante. Une fois le corail transformé en fins morceaux, il est généralement blanchi au peroxyde d'hydrogène afin d'éliminer ses couleurs troubles, telles que le jaune brunâtre. En revanche, le corail non blanchi apparaît souvent d'un jaune trouble.

Différents matériaux coralliens peuvent obtenir différentes couleurs après blanchiment. Le corail de couleur foncée peut être blanchi pour obtenir un corail de couleur claire, comme le corail noir qui devient jaune doré, tandis que le corail rouge foncé peut être blanchi pour devenir rose. Ce traitement d'optimisation est difficile à détecter et peut être nommé directement d'après le corail.

(2) Corail teinté et identification

La teinture est couramment utilisée pour le corail calcaire, où le corail blanc ou de couleur claire est trempé dans des colorants organiques rouges ou d'autres couleurs pour obtenir la couleur correspondante.

Caractéristiques d'identification du corail teinté : essuyer avec un coton-tige imbibé d'acétone, le coton-tige se tache et la zone essuyée présente un phénomène de décoloration ; la couleur du corail teinté est monotone et incohérente à l'intérieur et à l'extérieur. Sous grossissement, le colorant est concentré dans les petites fissures et les trous entre les particules de calcite, avec une couleur plus profonde à l'extérieur, plus claire à l'intérieur, et une coloration inégale (figure 7-14). Le corail teint peut facilement présenter un phénomène de coloration ou perdre son éclat après un port prolongé.

(3) Traitement de remplissage du corail et identification

Le remplissage du corail inférieur poreux avec des substances telles que la résine époxy est couramment utilisé pour le corail calcaire structurellement lâche (figure 7-15). La densité du corail rempli est inférieure à celle du corail naturel ; dans le test de l'aiguille chaude, des substances comme la résine peuvent être précipitées du corail rempli.

(4) Traitement de revêtement du corail et identification

Pour les coraux dont la texture est lâche ou la couleur médiocre, un traitement d'enrobage est couramment appliqué avec des matériaux de corail noir et doré. Le corail noir enduit a un fort lustre et les protubérances en forme de papules sont relativement plates (figure 7-16). Un essuyage à l'acétone montre des signes d'altération de la couleur.

3. Identification des coraux et produits similaires

Parmi les produits similaires au corail figurent les produits en os teintés, le marbre teint et les perles de conque.

(1) Produits osseux teints

Les produits à base d'os teintés sont un type courant d'imitation du corail. Ils sont généralement fabriqués à partir d'os d'animaux tels que l'os de vache, l'os de chameau ou l'os d'éléphant, qui ont été teints ou enduits pour ressembler au corail.

Caractéristiques transversales : En coupe transversale, le corail présente une structure circulaire radiale et concentrique, tandis que les produits osseux présentent une structure à trous ronds ; en coupe longitudinale, le corail présente des textures ondulées continues, tandis que les produits osseux présentent des textures droites intermittentes et des structures tubulaires creuses (figure 7-17).

① Caractéristiques des couleurs :

Le corail est uniformément rouge ; les produits osseux teints ont des couleurs irrégulières à l'intérieur et à l'extérieur et peuvent s'estomper, avec des couleurs qui peuvent s'éclaircir.

② Fracture :

Le corail est fragile et présente une fracture relativement plate ; les produits osseux sont résistants et présentent des fractures irrégulières et dentelées.

③ Réaction avec l'acide chlorhydrique :

Le corail réagit à l'acide dilué, tandis que les produits osseux ne réagissent pas à l'acide.

④ Son :

Lorsqu'il est frappé, le corail produit un son clair et agréable, tandis que les produits à base d'os produisent un son terne et trouble.

(2) Marbre teinté

Le marbre teinté n'a pas les caractéristiques d'apparence et de structure du corail. Le marbre teinté a une structure granulaire avec des textures en couches, et la couleur est répartie le long des bords des grains (figure 7-18). Le tampon sera taché lorsqu'il sera essuyé avec un coton-tige trempé dans de l'acétone.

La solution de marbre teint après réaction avec de l'acide dilué est rouge, tandis que la solution de corail rouge après réaction avec de l'acide dilué est blanche.

(3) Perle de Conque

La couleur des perles de conque présente des motifs roses et blancs distincts en couches, ressemblant à l'aspect d'une amazonite, et le lustre présente une certaine directionnalité. Elle présente une structure caractéristique en forme de flamme, avec une densité relative (2,85) supérieure à celle des coraux.

(4) Rhodochrosite

La rhodochrosite est rose à rouge, avec des couches rubanées distinctes, et les limites entre les couches sont généralement dentelées, avec des limites adjacentes claires. Sa densité relative est de 4, bien supérieure à celle du corail.

(5) Red Jasperme

Le principal composant du jaspe rouge est le SiO2Il contient des impuretés d'oxyde de fer et d'argile. Il présente une structure cryptocristalline, dépourvue de la structure en arêtes du corail, et de fines particules d'argile et d'oxyde de fer peuvent être observées à la loupe. La densité relative du jaspe rouge est plus élevée que celle du corail et son éclat est plus fort.

(6) Gilson Coral

Le corail Gilson est un matériau obtenu en liant de la poudre de calcite avec une petite quantité de colorant à haute température et à haute pression, et sa gamme de variation de couleur est assez large. Le corail Gilson a une couleur uniforme et, à la loupe, on peut voir une structure granulaire, sans l'aspect strié du corail, avec une densité relative de 2,45, qui est plus petite que celle du corail naturel.

(7) Verre rouge

Il existe sur le marché un matériau en verre opaque, le verre rouge, qui peut imiter le corail. La principale différence entre le verre rouge et le corail est qu'ils n'ont pas l'apparence, les caractéristiques ou la structure particulière du corail. Le verre rouge a un éclat vitreux distinct, présente des fractures en forme de coquillage et présente parfois des pores à la surface. Sa dureté Mohs est plus élevée que celle du corail et il ne pétille pas au contact de l'acide chlorhydrique.

(8) Plastique rouge

Le plastique n'a pas l'apparence, les caractéristiques de distribution des couleurs et la structure particulière du corail et présente souvent des marques laissées par les moules. La densité relative est de 1,05 ~ 1,55, et des bulles communes sont visibles à l'agrandissement ; la surface est inégale, et un test à l'aiguille chaude peut produire une odeur épicée, sans bulles lorsqu'il est confronté à l'acide chlorhydrique.

(9) Coquille teintée

Les couleurs courantes des coquillages sont le blanc, le jaune clair et le brun clair. Les coquillages de couleur claire peuvent être teints en rouge et les coquillages teints sont souvent utilisés pour imiter le corail rose. Caractéristiques d'identification des coquillages teints : la surface du coquillage a un éclat nacré et une structure en couches, et la couleur s'accumule entre les couches après la teinture (figure 7-19). On peut la tester en l'essuyant avec un solvant ou en la faisant tomber dans de l'acide dilué.

Actuellement, les produits d'imitation du corail de bambou de mer disponibles sur le marché ressemblent à l'apparence de la couleur et aux caractéristiques structurelles du corail. Le corail de bambou de mer teint imite les motifs radiaux des sections transversales du corail, également connus sous le nom de "cœur de soleil", et présente une structure rugueuse avec des textures très marquées (figure 7-20).

Section IV Ivoire

La composition chimique de l'ivoire est constituée d'hydroxyapatite et de matière organique. L'ivoire a généralement la forme d'une corne incurvée, dont près de la moitié est creuse. La section transversale de l'ivoire est le plus souvent circulaire ou presque circulaire, le diamètre variant en fonction de l'espèce, de la période de croissance et du lieu de croissance de l'ivoire dans différentes régions. Le diamètre de la section transversale d'un même ivoire augmente progressivement de la pointe à la racine. La couleur de l'ivoire est généralement blanche, jaune, marron clair et d'autres nuances, avec une texture fine et un lustre doux.

Pendant de nombreuses années, l'ivoire a été utilisé pour décorer des pierres précieuses ou pour l'artisanat. Cependant, de nombreux éléphants sont aujourd'hui chassés pour leur ivoire, ce qui a conduit à des restrictions et à des interdictions strictes du commerce de l'ivoire dans le cadre d'accords tels que la Convention de Washington et la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. Aujourd'hui, le commerce de l'ivoire fait l'objet d'une résistance et d'une interdiction afin de protéger les éléphants.

1. Classification et structure de l'ivoire

L'ivoire africain est généralement plus long, relativement plus dur et d'un blanc laiteux. Il provient principalement de Tanzanie, du Cameroun, du Ghana et de Côte d'Ivoire. Les bracelets en ivoire de la plus haute qualité proviennent de Côte d'Ivoire. L'ivoire asiatique est généralement plus court et blanc, mais a tendance à jaunir. Le meilleur ivoire provient du Sri Lanka.

La section transversale de l'ivoire présente une structure en couches avec des limites claires, généralement divisée en quatre couches de l'extérieur vers l'intérieur (figure 7-21) :

La couche I est dense ou concentrique, comme les anneaux de croissance des arbres.

La couche II est une couche de lignes de Schreger grossières, avec un angle important entre les lignes de texture, jusqu'à 124 °, et un espacement entre les lignes de texture d'environ 1 à 2,5 mm de large.

La couche III est la couche de lignes réticulées fines, avec un angle plus faible entre les lignes de texture que la couche II, d'une moyenne d'environ 120°, et l'espacement entre les lignes de texture est très étroit, environ 0,1 〜0,5 mm.

La couche IV est dense ou en forme de cavité.

L'ivoire part de la pointe de la dent, avec un petit point noir qui s'étend jusqu'au centre de l'ouverture du tube creux, appelé noyau. Si l'on coupe la pointe de l'ivoire en coupe transversale, le noyau de l'ivoire peut être grossièrement divisé en trois types : le noyau solaire, le noyau sésame et le noyau pourri. Le noyau de soleil est le meilleur, suivi du noyau de sésame, et le noyau pourri est le plus mauvais.

2. Traitement d'optimisation et caractéristiques d'identification de l'ivoire

Les principales méthodes d'optimisation de l'ivoire sont le blanchiment et la teinture.

(1) Traitement de blanchiment

L'ivoire qui a jauni avec le temps ou qui présente une teinte jaunâtre est trempé dans du peroxyde d'hydrogène ou d'autres solutions oxydantes afin d'éliminer le jaune, dans le but d'améliorer la qualité et la valeur de l'ivoire. Le blanchiment est un traitement d'optimisation essentiel pour la plupart des ivoires.

(2) Traitement de la teinture

La teinture consiste à tremper l'ivoire avec des couleurs indésirables dans différents colorants afin d'obtenir la couleur souhaitée. Elle est souvent utilisée dans la production de sculptures.

Caractéristiques d'identification : A la loupe, on peut voir le colorant réparti le long des fissures ; lorsqu'on l'essuie avec un coton-tige contenant de l'acétone, l'échantillon s'estompe.

3. Imitations et caractéristiques d'identification courantes

(1) Produits osseux

Les produits osseux denses sont très similaires à l'ivoire en termes d'apparence, d'indice de réfraction, de densité relative et d'autres aspects, mais leurs structures sont différentes. Les os d'animaux ont une structure tubulaire creuse, ces fins tubes apparaissant circulaires ou elliptiques en coupe transversale et linéaires en coupe longitudinale. Lorsque la saleté s'infiltre dans les tubes creux, ces structures deviennent plus prononcées.

(2) Ivoire de l'usine

L'ivoire est une plante qui pousse en Amérique du Sud et en Afrique. Sa peau est brune et sa coquille dure, de la taille d'un œuf, est de couleur blanche ou blanc d'œuf. Sa dureté, son indice de réfraction et ses caractéristiques de fluorescence sont similaires à ceux de l'ivoire.

La section transversale présente une structure en nid d'abeille, tandis que la section longitudinale présente des lignes parallèles, grossières et droites avec des structures cellulaires. La densité relative des noix est d'environ 1,4, ce qui est inférieur à celle de l'ivoire.

Trempé dans l'acide sulfurique, l'ivoire ne se décolore pas, tandis que l'ivoire végétal présente une couleur rose et se teint facilement. La résistance de l'ivoire de plantes est meilleure que celle de l'ivoire, ce qui permet de les couper avec une lame et de les traiter facilement.

(3) Plastique

Le celluloïd est le matériau le plus courant et le plus efficace pour imiter l'ivoire. Le plastique est pressé en feuilles minces pour imiter les rayures de la section longitudinale de l'ivoire, mais ces rayures sont beaucoup plus régulières que celles de l'ivoire et ne peuvent pas produire le motif de Lutz.