Umfassender Leitfaden für Kristalloptik, Mechanik und physikalische Eigenschaften

Merkmale wie Farben, Glanz, Transparenz, Lumineszenz, Dispersion, Spaltbarkeit, Härte, thermische Eigenschaften

Einleitung:

Für Schmuckliebhaber entschlüsselt dieser Leitfaden die Kristalloptik, die mechanischen Eigenschaften und die für Edelsteine wichtigen physikalischen Merkmale. Er ist ein Muss für Schmuckgeschäfte, Marken, Einzelhändler, Designer und E-Commerce-Plattformen. Erfahren Sie mehr über Farbstreuung, Pleochroismus und Lumineszenz in der Kristalloptik. Erfassen Sie die Bedeutung von Transparenz, Glanz und Brechungsindex. Tauchen Sie ein in Härte, Dichte und Zähigkeit, die die Haltbarkeit eines Edelsteins beeinflussen. Dieser Leitfaden vermittelt Ihnen das nötige Fachwissen, um echte Edelsteine zu unterscheiden, was für Juweliere und Prominente, die nach einzigartigen Stücken suchen, von entscheidender Bedeutung ist. Erweitern Sie Ihre Sammlung mit Einblicken in die Eigenschaften, die den Reiz und den Wert eines Edelsteins bestimmen.

Inhaltsübersicht

Abschnitt I Definitionen von optischen Begriffen im Zusammenhang mit Kristallen

In der Natur erregen die Farbe oder die Form von Kristallen oft sofort unsere Aufmerksamkeit und leiten uns an, sie zu finden. Im Laufe der Jahre haben wir entdeckt, dass Kristalle viele Formen und Farben haben können. Mit der Entwicklung der modernen Technik ist eine Disziplin entstanden, die sich Kristallographie nennt. Wenn Sie sich mehr für Kristalle interessieren, können Sie weitere Fachbücher lesen oder studieren.

In diesem Abschnitt wird kurz auf die Phänomene eingegangen, die bei der Betrachtung von Kristalledelsteinen unter Lichtbedingungen beobachtet werden, sowie auf die Fachbegriffe, die zur Beschreibung dieser Phänomene verwendet werden.

1. Die Farbe der Kristalle

1.1 Definition von Farbe

Farbe ist ein visuelles Merkmal, das durch die Einwirkung von Licht auf das menschliche Auge verursacht wird und nicht durch räumliche Eigenschaften. Diese visuelle Eigenschaft hängt von der Farberkennung des Betrachters und den Lichtverhältnissen ab (Abbildung 2-3-1).

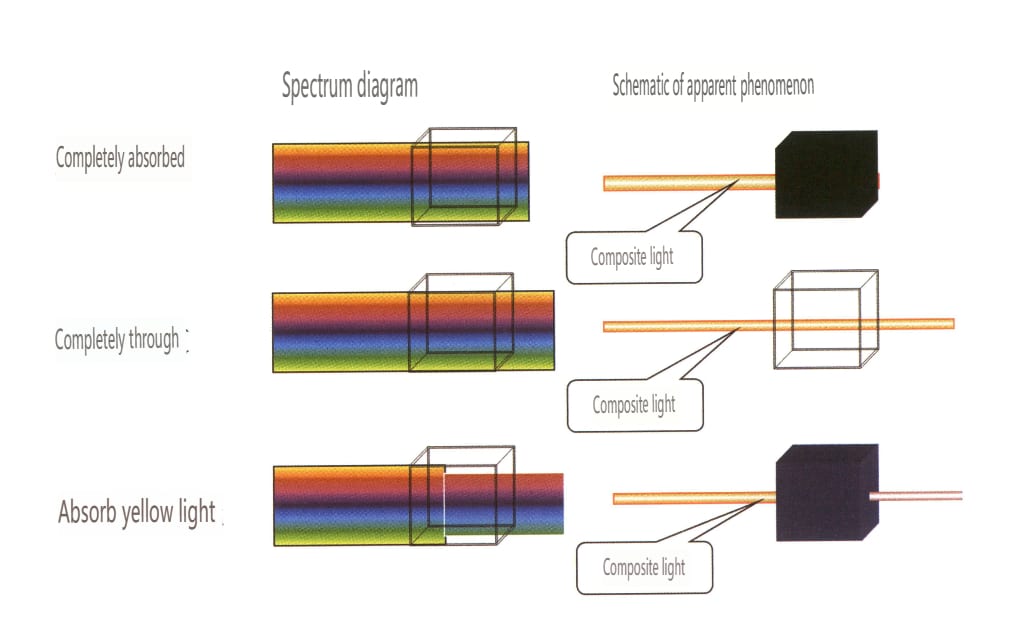

Die Farbe in der Gemmologie wird in der Regel als die Farbe des Steins nach Absorption des sichtbaren Lichts ausgedrückt oder kann als die Komplementärfarbe des Steins (Abbildung 2-3-2) nach selektiver Absorption des sichtbaren Lichts in natürlichem Licht beschrieben werden (Abbildung 2-3-3).

In der praktischen visuellen Identifizierung kann die klare Definition des Farbtons eines Edelsteins uns helfen, schnell zwischen Edelsteinen und ihren Imitationen zu unterscheiden, und uns helfen, bestimmte natürliche Edelsteine von ihren veredelten Versionen zu unterscheiden.

1.2 Wichtige Punkte zur Beobachtung von Farbe

① Beobachten Sie die Farben mit reflektiertem Licht. Wenn eine künstliche Lichtquelle vorhanden ist, kann dies unter einer professionellen farbmetrischen Lampe mit konstanter Farbtemperatur erfolgen. Wenn keine künstliche Lichtquelle vorhanden ist, kann die Beobachtung an einem sonnigen Tag im Schatten erfolgen. Im Allgemeinen wird empfohlen, die Untersuchung am Morgen durchzuführen, da die Farben von Edelsteinen am Abend wegen des schwächeren Lichts nicht beobachtet werden sollten.

② Beobachten Sie die Umgebung vor einem neutralen schwarzen, weißen oder grauen Hintergrund.

③ Andere, nicht genannte Faktoren haben keinen Einfluss auf die Farbbeobachtungsergebnisse.

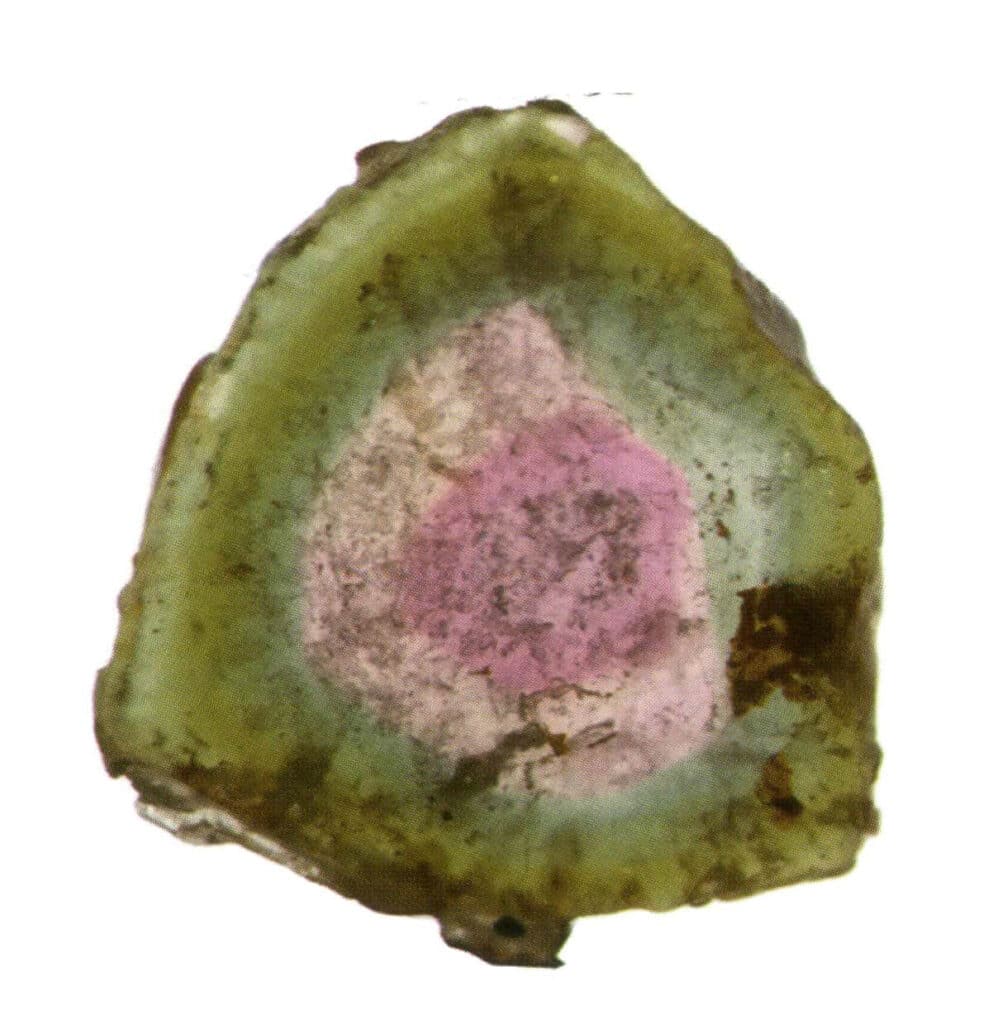

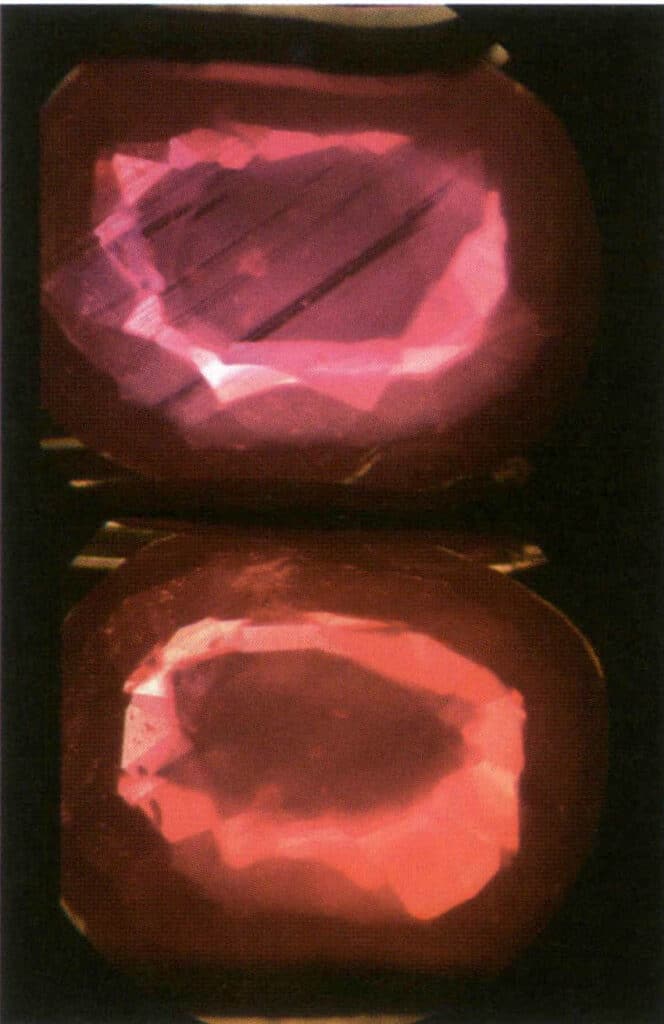

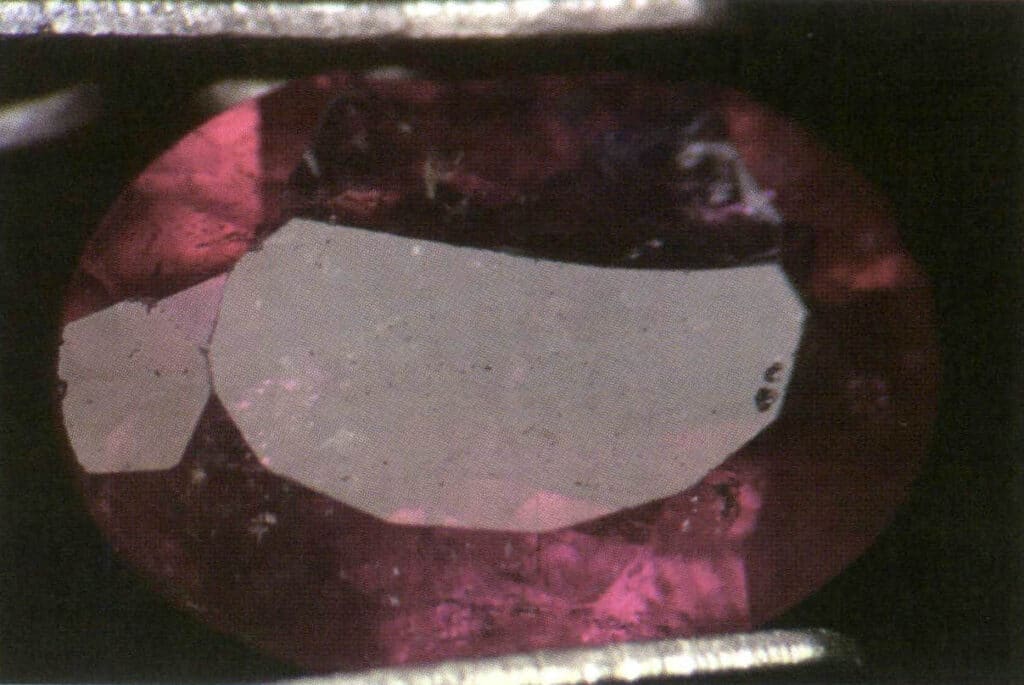

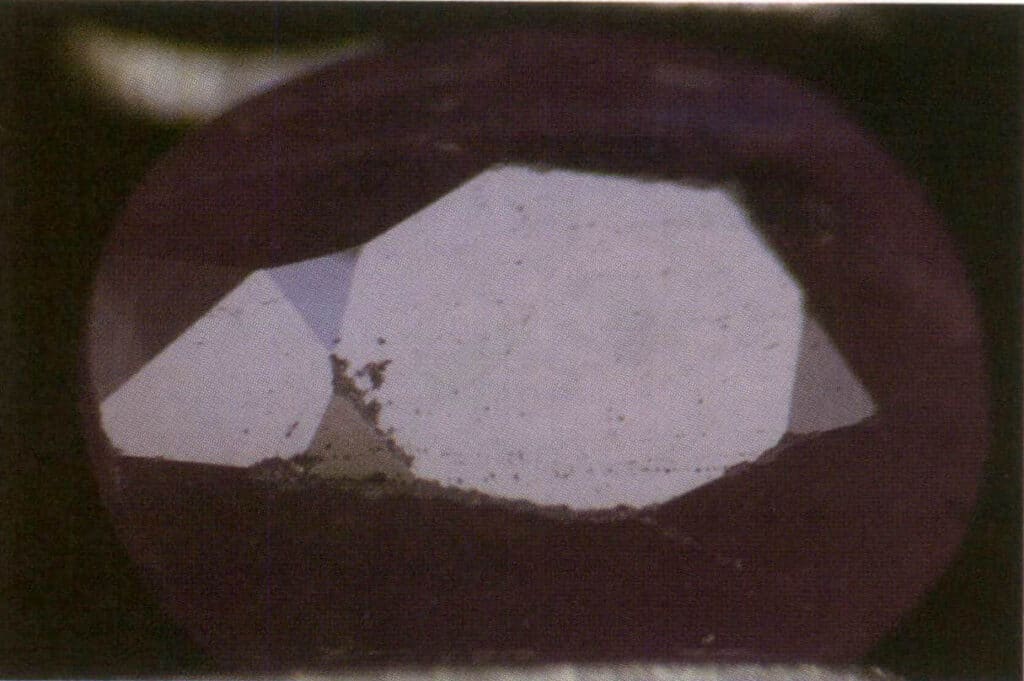

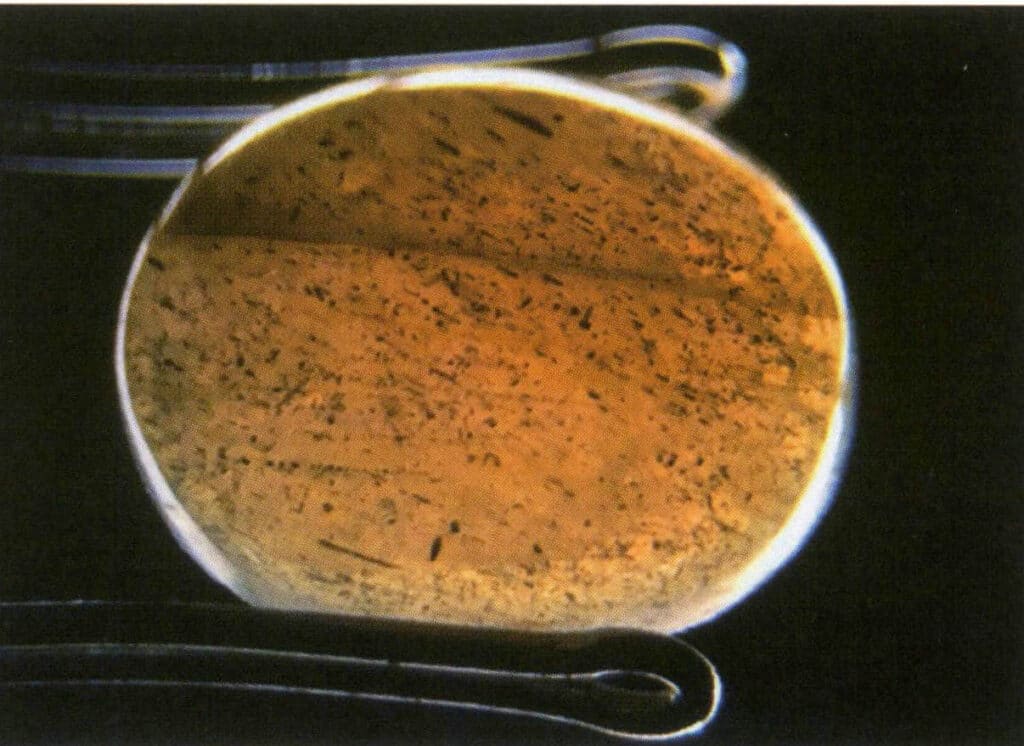

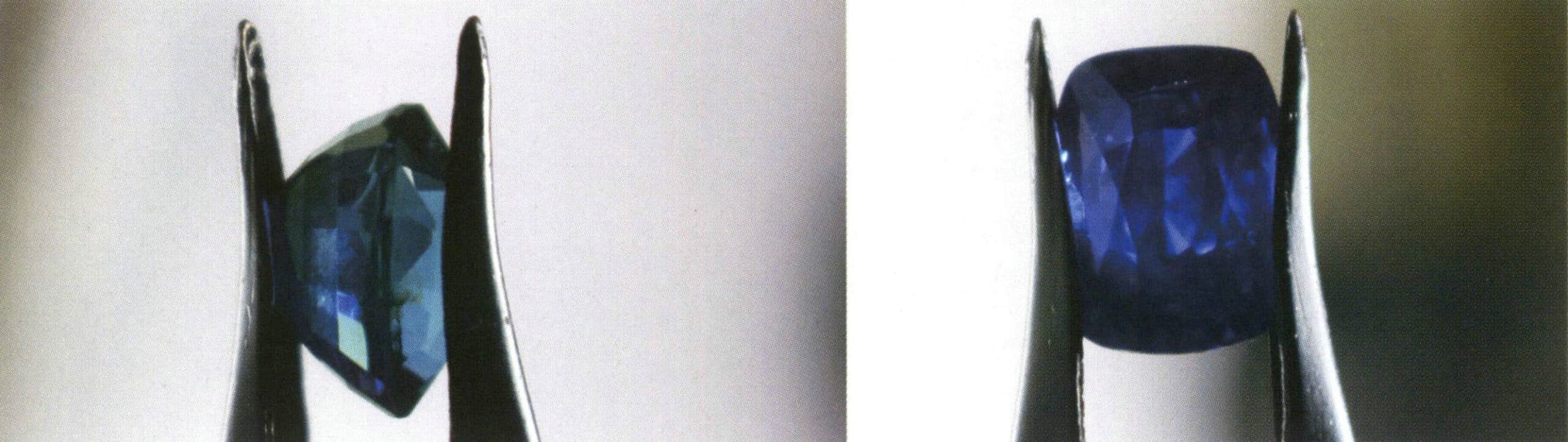

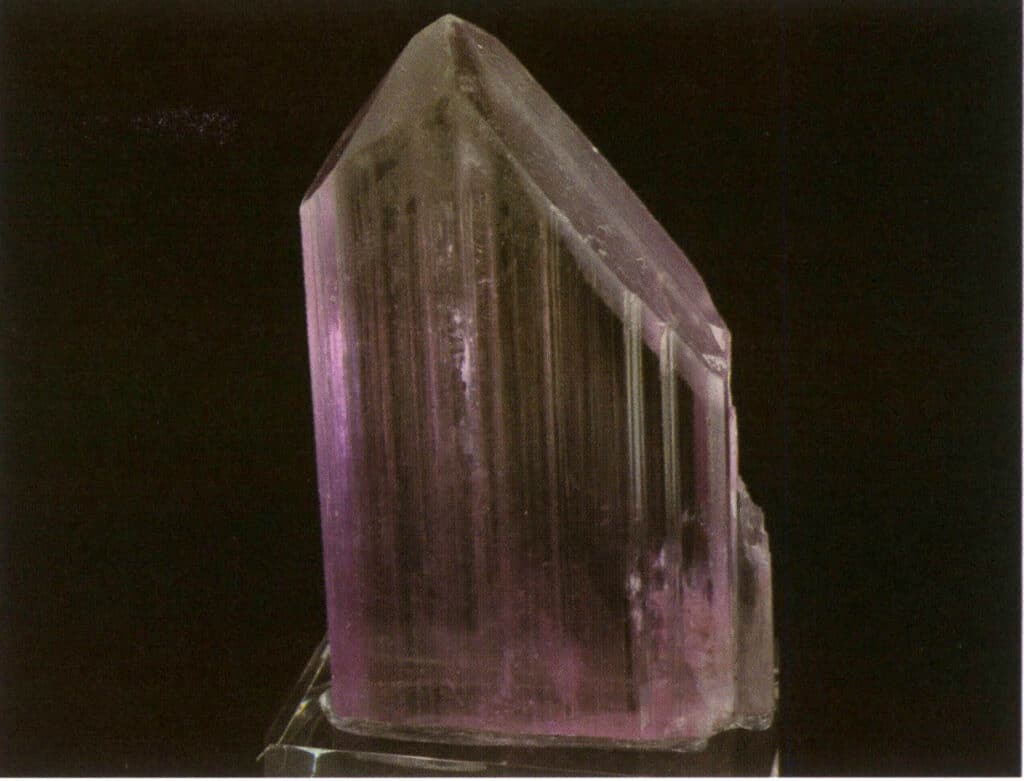

1.3 Methoden zur Beschreibung von Farbe

Die Gemmologie ist ein interdisziplinäres Fach, und die Beschreibung von Edelsteinfarben stützt sich häufig auf die Methoden, die zur Beschreibung von Mineralfarben verwendet werden. Zu den häufig angewandten Methoden gehören die kolorimetrischen, binomischen und analogen Standardmethoden. Bei bestimmten Edelsteinen mit ungleichmäßiger Farbverteilung ist es außerdem notwendig, speziell auf das Phänomen der Farbungleichmäßigkeit hinzuweisen, das in der Regel als Farbstreifung bezeichnet wird, wenn die Farbe streifenförmig oder verschlungen verteilt ist (bei einigen Edelsteinen ist dieses Phänomen richtungsabhängig und erfordert eine Betrachtung des Edelsteins im Durchlicht) (Abbildung 2-3-4 Abbildung 2-3-6).

Abbildung 2-3-4 Flussspat mit Farbverläufen

Abbildung 2-3-5 Turmalin mit Farbbändern

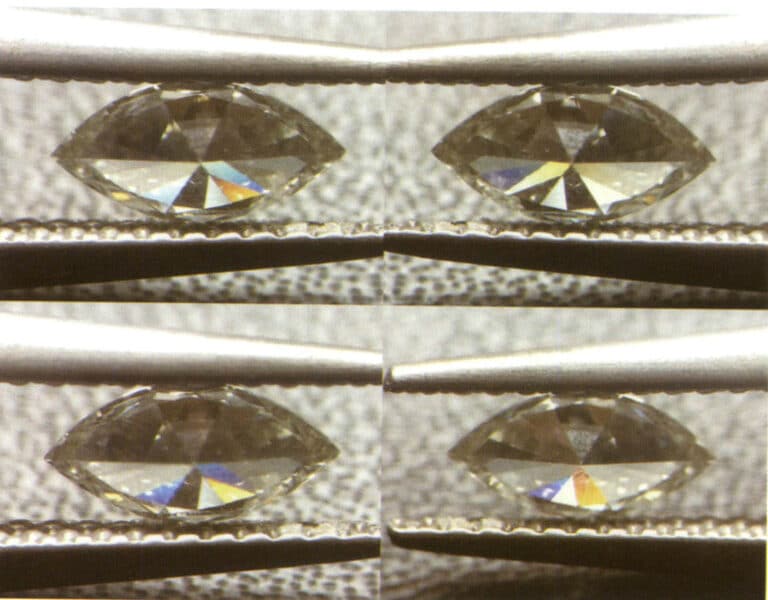

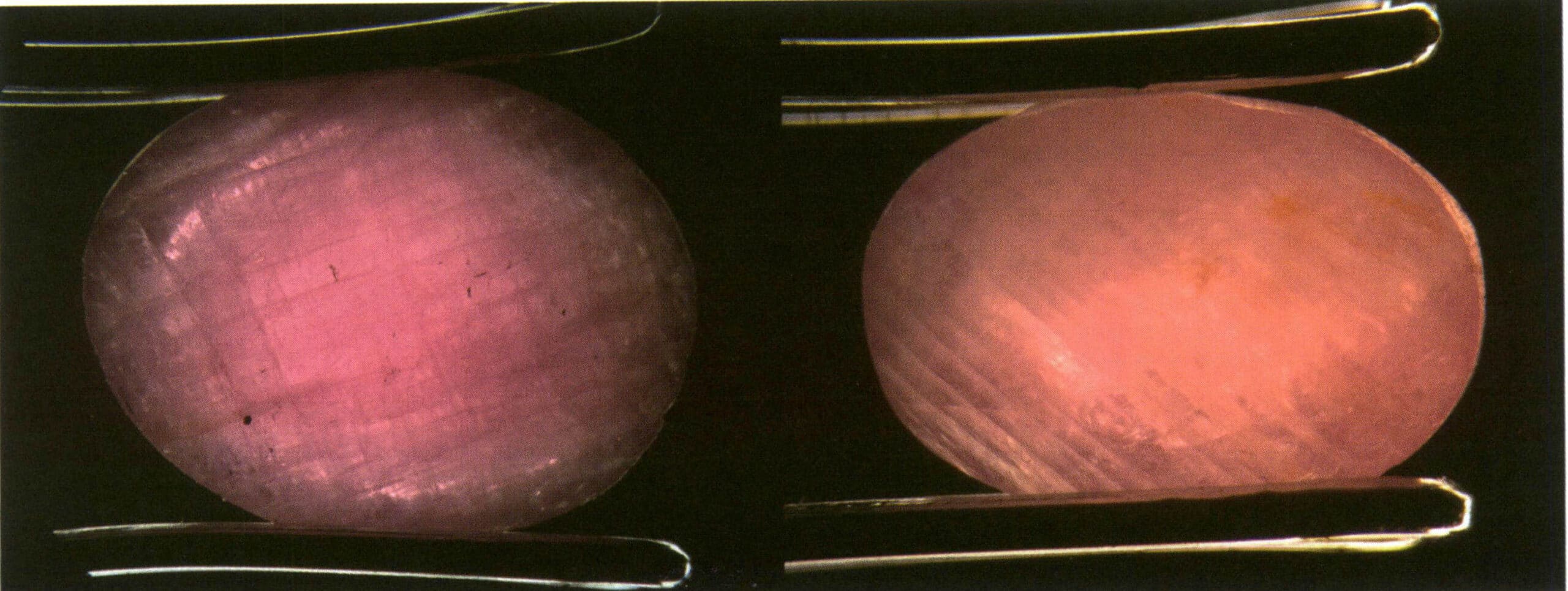

Abbildung 2-3-6 Violett-rot, mit Farbbändern, die Farbbänder verschwinden nach dem Kippen (oben sind die Farbbänder des Rubins zu sehen, unten die Farbbänder des Rubins nach dem Kippen)

(1) Standard-Chromatographie

Verwendung von Standardfarben (rot, orange, gelb, grün, cyan, blau, violett) und weiß, grau, schwarz und farblos zur Beschreibung der Farbe des Minerals (Abbildung 2-3-7 ~ Abbildung 2-3-17)

Abbildung 2-3-7 Rotes Standard-Referenzmineral Zinnober

Abbildung 2-3-8 Orangefarbenes Standard-Referenzmineral Bleichromat

Abbildung 2-3-9 Gelbes Standard-Referenzmineral Orpiment

Abbildung 2-3-10 Grünes Standard-Referenzmineral Malachit

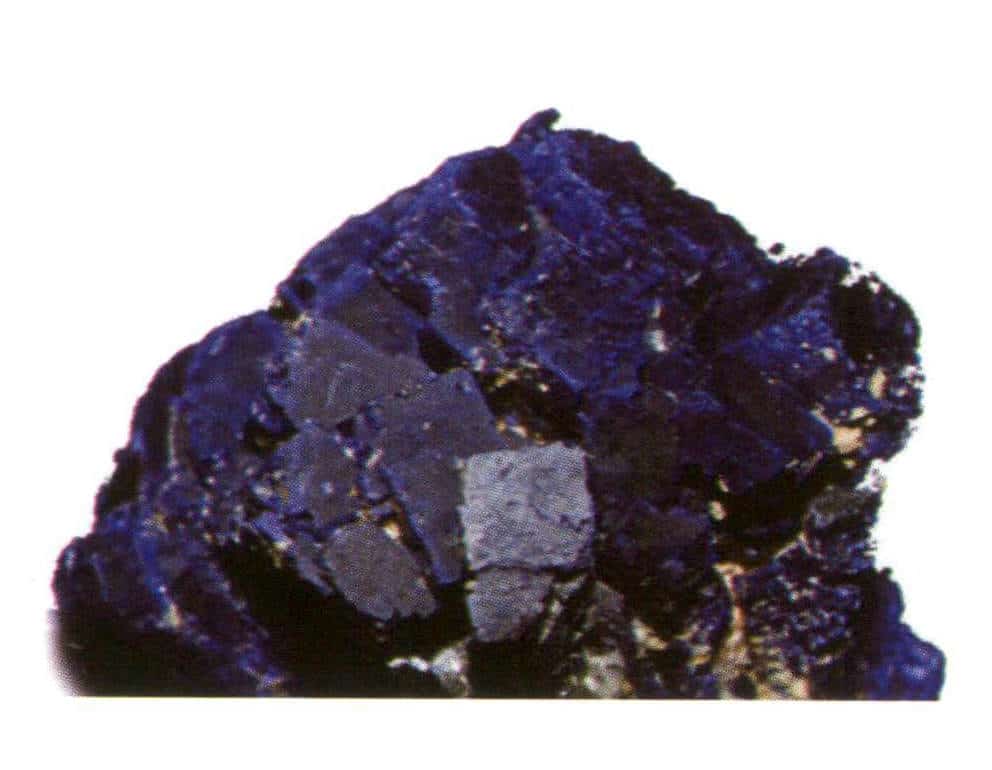

Abbildung 2-3-11 Blaues Standard-Referenzmineral Azurit

Abbildung 2-3-12 Violettes Standard-Referenzmineral Amethyst

Abbildung 2-3-13 Braunes Standard-Referenzmineral Limonit

Abbildung 2-3-14 Schwarzes Standard-Referenzmineral Turmalin

Abbildung 2-3-15 Standardgraues Referenzmineral Bauxit

Abbildung 2-3-16 Weißes Standard-Referenzmineral Plagioklas

Abbildung 2-3-17 Standard farbloses Referenzmineral Eisstein

(2) Binomialmethode

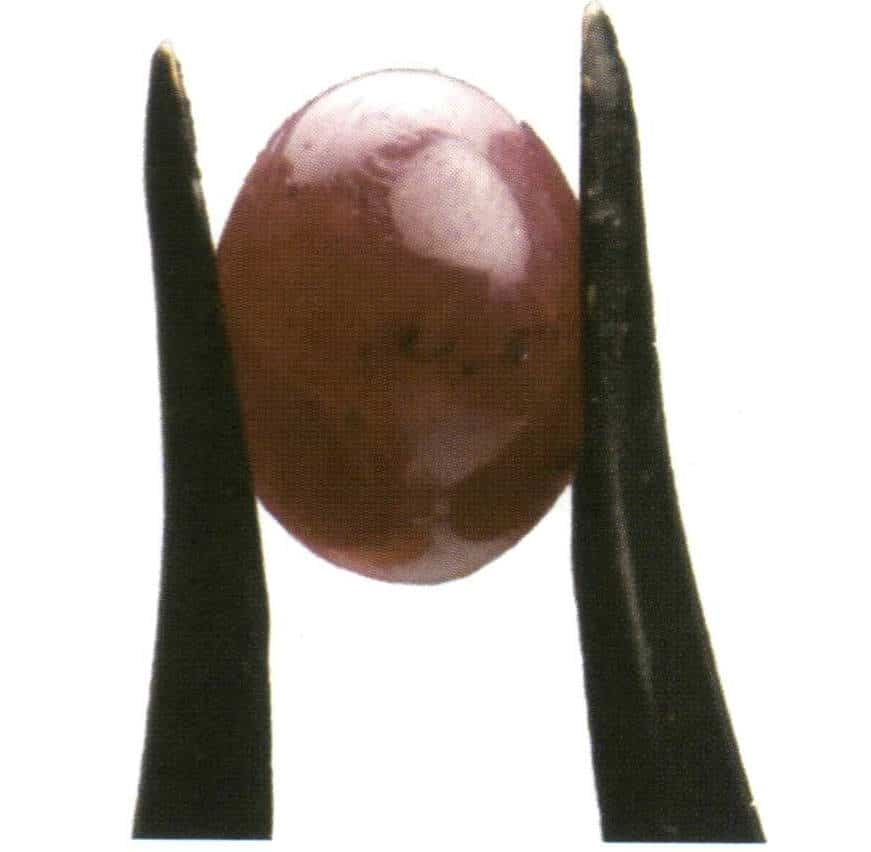

Wenn die Farbe eines Minerals komplexer ist, können zwei Farben zu seiner Beschreibung verwendet werden. Purpurrot zum Beispiel ist in erster Linie rot mit einem violetten Ton (Abbildung 2-3-18). Bei Edelsteinen mit ungleichmäßigen Farben kann auch eine binomische Methode zur Beschreibung jeder Farbkategorie verwendet werden, wobei jedoch zu beachten ist, dass die Farben ungleichmäßig verteilt sind (Abbildung 2-3-19).

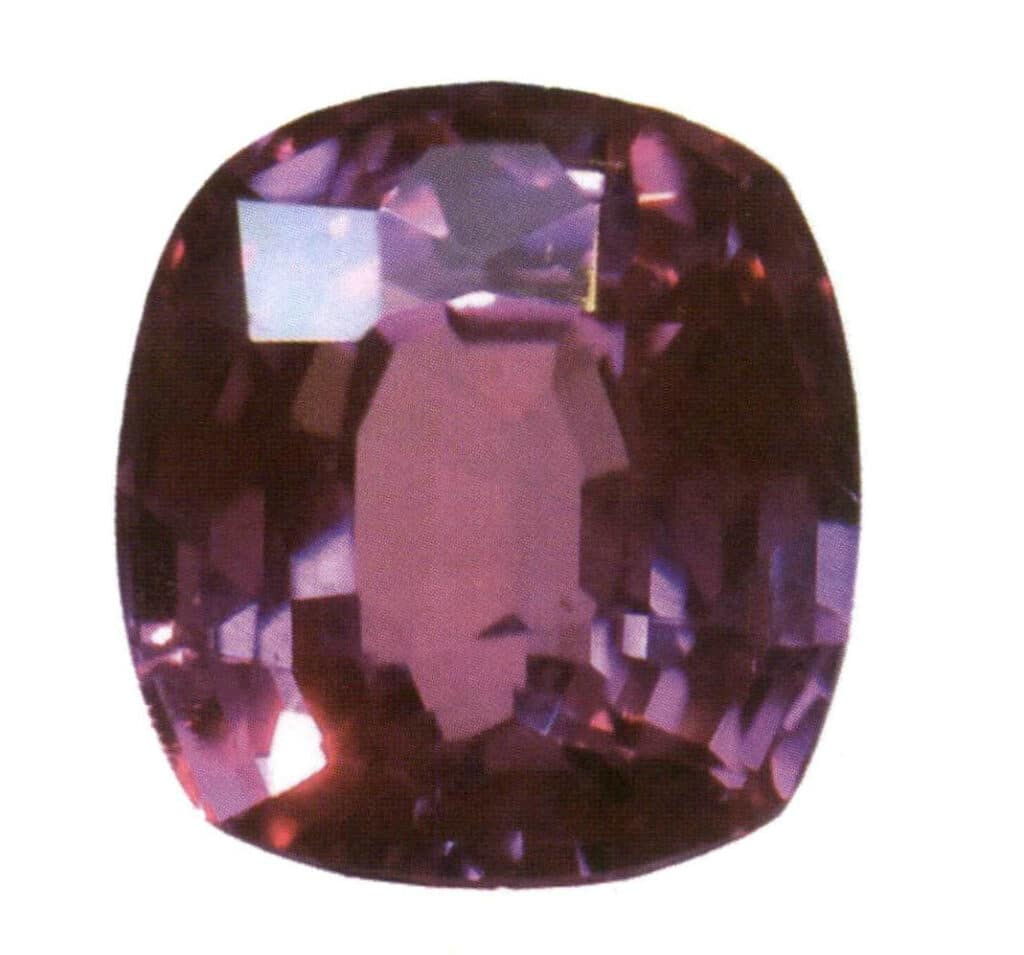

Abbildung 2-3-18 Violett-rot (Padma Sapphire)

Abbildung 2-3-19 Blaugrün, rosa-rot, ungleichmäßige Farbverteilung (Turmalin)

(3) Analoge Methode

Edelsteine können mit gewöhnlichen Gegenständen verglichen werden, um die Farbe des Minerals zu beschreiben, z. B. olivgrün (Abbildung 2-3-20).

Die Analogiemethode wird im Edelsteinhandel häufig verwendet, um Farben zu beschreiben, z. B. London Blue Topaz (Abbildung 2-3-21) und Swiss Blue (Abbildung 2-3-22).

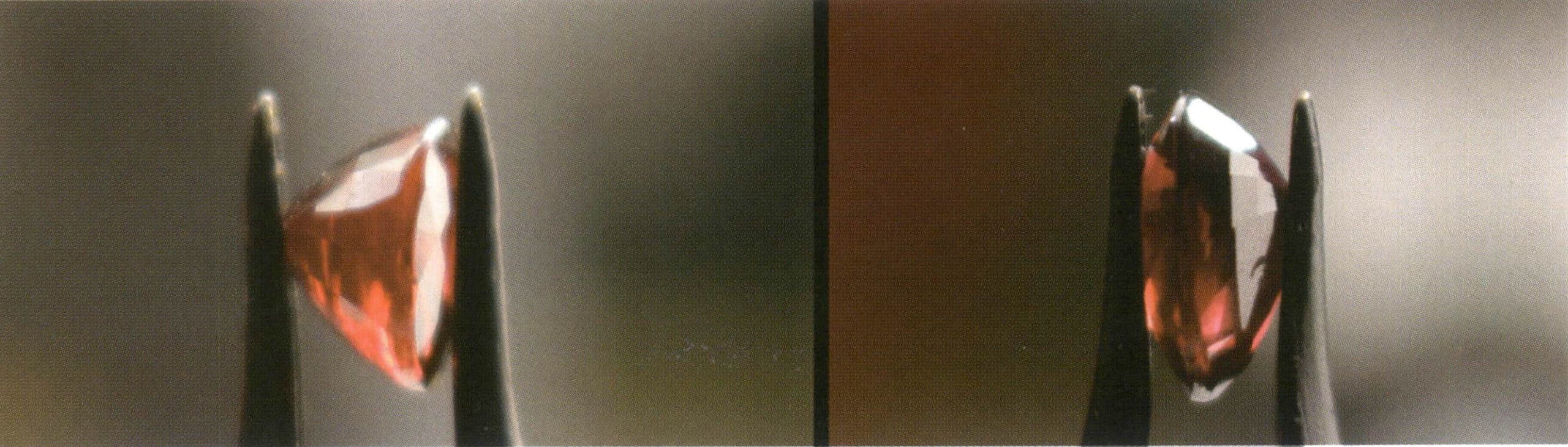

Einige dieser vergleichenden Farbbezeichnungen stehen für die Qualität von Edelsteinen, wie z. B. Kornblumenblau für Saphire (Abbildung 2-3-23) und Königsblau (Abbildung 2-3-24). Taubenblutrot für Rubine (Abbildung 2-3-25) und Taubenblutrot, usw.

Abbildung 2-3-20 Olivenfarbe (links ist Olivin, rechts die Farbe von Olivenbäumen und -früchten)

Abbildung 2-3-21 Londoner Blautopas

Abbildung 2-3-22 Schweizer Blautopas

Abbildung 2-3-23 Kornblumenblau (links ein kornblumenblauer Saphir, rechts ein Kornblume)

Abbildung 2-3-24 Königsblauer Saphir. Königsblau ist nach Kornblumenblau die zweitwertvollste Farbe bei Saphiren. Es ist das am besten gesättigte Blau, das rein blau sein oder einen leichten violetten Schimmer haben kann.

Abbildung 2-3-25 Taubenblutroter Rubin. Taubenblutrot ist die wertvollste Farbe des Rubins und bezeichnet eine satte, gesättigte, gleichmäßige, rein rote Farbe ohne offensichtliche andere Farbtöne wie Blau oder Braun, aber mit einem sehr leichten Hauch von Purpur innerhalb eines akzeptablen Bereichs. Die Körperfarbe des Edelsteins zeigt eine starke Fluoreszenzreaktion unter ultraviolettem Licht.

Am 120. Dezember 2014 gab die GRS (Schweizerisches Gemmologisches Laboratorium) die neue Farbe "Scarlet" (kaiserliches Rot) bekannt, um die rote Farbe von mosambikanischen Rubinen zu beschreiben. Scharlachrote Rubine sind bestimmte mosambikanische Rubine mit einer lebhaften roten Farbe mit einem orangefarbenen Schimmer, und die Fluoreszenz dieses Rubins hat keinen Einfluss auf die Farbe des Steins selbst (Typ B-Rubine).

Die GRS teilt Rubine in zwei Typen ein: Typ-A-Rubine und Typ-B-Rubine.

Typ-A-Rubine sind Rubine aus Mosambik, die eine deutliche Fluoreszenz aufweisen und in ihren Farbmerkmalen den Typ-B-Rubinen, den so genannten Taubenblutrubinen, ähneln. Der Grund für die Namensgebung ist, dass diese Rubine eine ähnliche Farbe wie die hochwertigen Taubenblutrubine aus Myanmar haben.

Bei Rubinen des Typs B handelt es sich um GRS-Rubine des Typs "Scarlet" (Imperial Red), wobei die Mosambik-Rubine (Typ B) auf dem Hauptzertifikat als "vivid red" (lebhaftes Rot) beschrieben werden und zusätzliche Beschreibungen auf Zusatzzertifikaten zu finden sind.

Am 5. November 2015 gaben SSEF und Gubelin Gem Lab einen Konsens über die Fachbegriffe zur Beschreibung von roten und blauen Saphiren, Taubenblutrot und Königsblau bekannt. Außerdem beschreiben diese Begriffe nur Farbe und Reinheit ohne jegliche Behandlung (Erhitzung oder Füllung) und ohne sichtbare dunkle Einschlüsse. Bei roten und blauen Saphiren müssen sie eine einheitliche Farbe und lebhafte innere Reflexe aufweisen.

2. Der Glanz der Kristalle

2.1 Definition von Glanz

Die Fähigkeit einer Oberfläche, Licht zu reflektieren und zu glänzen, hängt vom Grad der Oberflächenpolitur und dem Brechungsindex ab. Auf dem Markt werden häufig Begriffe wie "Glanz" oder "Helligkeit" verwendet, um den technischen Begriff "Glanz" zu ersetzen.

In der praktischen visuellen Identifizierung kann der Glanz uns helfen, schnell zwischen Edelsteinen und ihren Imitationen zu unterscheiden und bestimmte natürliche Edelsteine von ihren behandelten Gegenstücken zu unterscheiden.

2.2 Wichtige Punkte für die Beobachtung des Glanzes

① Beobachte den Glanz im reflektierten Licht.

② Achten Sie bei der Betrachtung von Kristallen darauf, wie sich die Muster der Kristallflächen auf den Glanz auswirken.

Im Allgemeinen ist der Glanz von bearbeiteten Edelsteinen besser als der ihrer Kristalle (Abbildung 2-3-26).

③ Bei der Bearbeitung kann der Edelstein durch den Unterschied in der Härte des Poliermaterials oder die Richtung und den Unterschied in der Härte des Materials selbst, was zu dem Unterschied im Glanz der gleichen Edelsteine führt.

Bei kristallinen Edelsteinen ist der Glanz unter den gleichen Polierbedingungen umso stärker, je höher der Brechungsindex des Edelsteins ist. Aggregat-Edelsteine können aufgrund ihrer Zusammensetzung Unterschiede im Glanz aufweisen (Abbildung 2-3-27).

⑤ Das Fehlen anderer Faktoren hat keinen Einfluss auf die Beobachtungsergebnisse des Glanzes.

2.3 Methoden zur Beschreibung des Glanzes

In diesem Buch werden acht Arten von Edelsteinglanz behandelt. Zu den Clustern, die in Kristallen zu sehen sind, gehören der Metallglanz, der submetallische Glanz, der diamantartige Glanz, der glasartige Glanz und der schmierige Glanz (der leicht an Stellen zu sehen ist, an denen der Kristall beschädigt ist). Andere Arten von Glanz finden sich eher in Aggregaten oder organischen Edelsteinen, auf die in späteren Kapiteln näher eingegangen wird.

(1) Metallischer Glanz

Bei der Betrachtung von kristallinen Edelsteinen mit reflektiertem Licht können Metalle oder einige wenige Edelsteine sehr starke Reflexionen aufweisen (der größte Teil des einfallenden Lichts wird spiegelnd reflektiert), z. B. Gold, Silber und Pyrit (Abbildung 2-3-28). Dies kann so verstanden werden, dass sie eine ähnliche Reflexionsintensität wie gewöhnliche Metalle aufweisen.

(2) Diamantglanz

Bei der Betrachtung kristalliner Edelsteine mit reflektiertem Licht tritt der stärkste Reflexionszustand bei Edelsteinen wie Diamanten auf (Abbildung 2-3-29). Bei der Analyse zur Identifizierung von Edelsteinen gehen wir davon aus, dass Edelsteine mit einem Brechungsindex (Daten, die mit professionellen Edelsteinprüfgeräten wie Refraktometern oder Reflektometern ermittelt wurden) von mehr als 2,417 nach dem Polieren Diamantglanz aufweisen. Subdiamantglanz (Abbildungen 2-3-30, 2-3-31) liegt zwischen Diamantglanz und Glasglanz, wobei Edelsteine mit einem Brechungsindex zwischen 2,417 und 1,780 nach dem Polieren Subdiamantglanz aufweisen.

(3) Glasglanz

Bei der Betrachtung von Kristalledelsteinen im Auflicht zeigen die meisten Kristalledelsteine diese Art von Glanz, z. B. Smaragde, Kristalle, Turmaline usw. (Abbildungen 2-3-32 und 2-3-34). Bei der Analyse zur Identifizierung von Edelsteinen gehen wir davon aus, dass Edelsteine mit einem Brechungsindex zwischen 1,45 und 1,78 nach dem Polieren einen Glasglanz aufweisen, der als eine Reflexionsintensität ähnlich der einer Glasoberfläche verstanden werden kann. Unter den gleichen Polierbedingungen ist der Glasglanz umso schwächer, je niedriger der Brechungsindex ist, was als schwacher Glasglanz bezeichnet werden kann; umgekehrt ist der Glasglanz umso stärker, je höher der Brechungsindex ist, was manchmal als starker Glasglanz bezeichnet wird.

(4) Fettiger Glanz

Bei der Betrachtung von Kristalledelsteinen mit reflektiertem Licht können einige wenige Edelsteine dieses Phänomen auf ihren Kristallflächen aufweisen. Im Gegensatz dazu zeigen die meisten Edelsteine diesen Glanz an unebenen Stellen, die durch äußere Beschädigungen entstanden sind (dieses Phänomen kann mit Fachbegriffen wie Bruch oder unentwickelte Spaltbarkeit beschrieben werden) (Abbildungen 2-3-35 und 2-3-36). Er kann als eine Reflexionsintensität verstanden werden, die der einer fettigen Oberfläche ähnelt.

Abbildung 2-3-28 Metallischer Glanz von Pyritkristallen im Auflicht

Abbildung 2-3-29 Der Diamantglanz von Diamant unter reflektiertem Licht

Abbildung 2-3-30 Der Subdiamantglanz von kubischem Zirkoniumdioxid im Auflicht

Abbildung 2-3-31 Subadamantinischer Glanz von künstlich gelötetem Aluminiumgranat im Auflicht

Abbildung 2-3-32 Der schwache Glasglanz von Fluorit im Auflicht

Abbildung 2-3-33 Der Glasglanz von Turmalin im Auflicht

Abbildung 2-3-34 Der starke Glasglanz des Rubins im reflektierten Licht

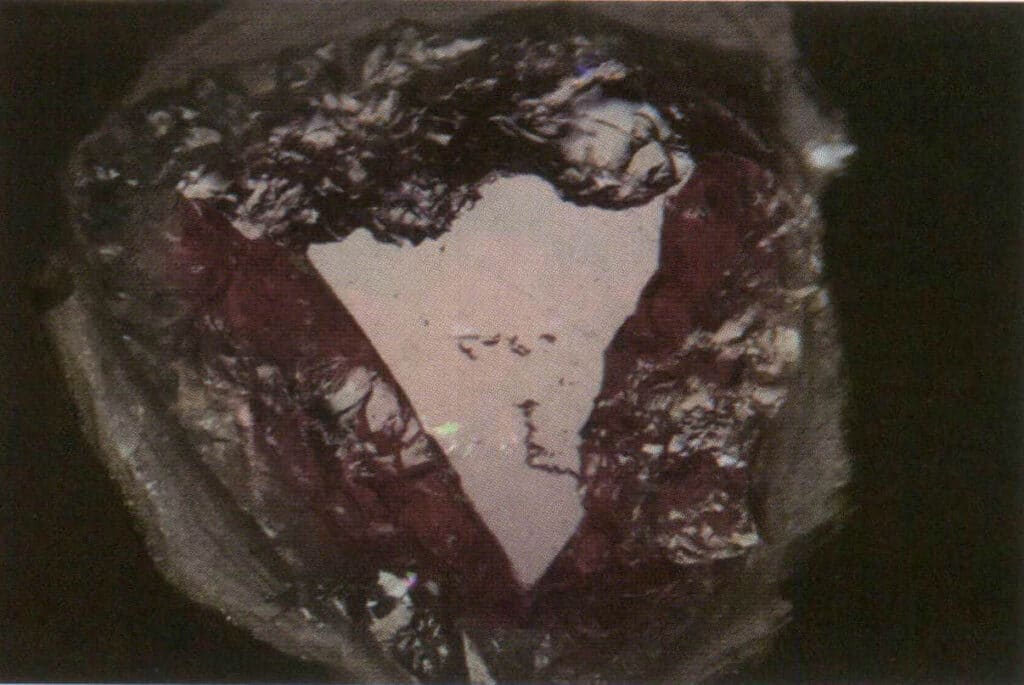

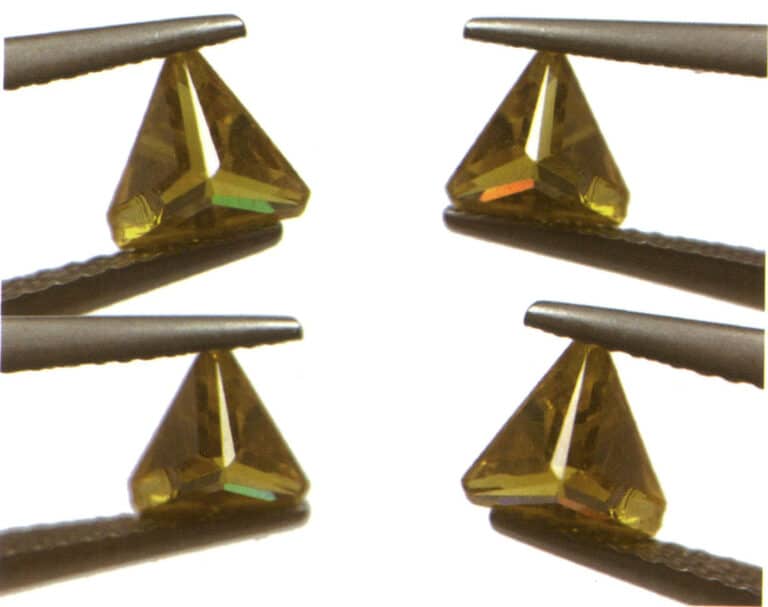

Abbildung 2-3-35 Vergleich des Fettglanzes (an den ungleichmäßigen Kanten) und des Glasglanzes (in dem fast dreieckigen Glanzbereich) der gebrochenen Oberfläche des Turmalins im Auflicht

Abbildung 2-3-36 Fettglanz eines Granatkristallbruchs im Auflicht

3. Transparenz der Kristalle

3.1 Definition von Transparenz

Die Fähigkeit eines Objekts, sichtbares Licht durchzulassen. Die Dicke und die Farbe des Kristalls beeinflussen die Beurteilung der Transparenz des Edelsteins. Im Allgemeinen gilt für farbige Edelsteinkristalle, je dicker der Edelsteinkristall ist, desto schlechter ist seine Transparenz.

Bei der visuellen Identifizierung kann die Transparenz nicht als alleiniges Beurteilungskriterium zur schnellen Unterscheidung zwischen Edelsteinen und ihren Imitationen herangezogen werden; vielmehr ist sie ein Faktor bei der Bewertung der Edelsteinqualität.

3.2 Eckpunkte für die Einhaltung der Transparenz

① Verwenden Sie Durchlicht zur Beobachtung der Transparenz; dabei ist es wichtig, dass die Intensität des Durchlichts der des natürlichen Lichts nahe kommt. Bei einer Abweichung zwischen der Intensität des Beobachtungslichts und des natürlichen Lichts kommt es häufig zu Fehleinschätzungen.

② Wenn der Edelstein offensichtliche Einschlüsse (Verunreinigungen) enthält, verringert sich die Transparenz oder wird ungleichmäßig.

③ Bei Steinen gleicher Dicke gilt: je dunkler die Farbe, desto weniger transparent; bei Steinen gleicher Farbe gilt: je dicker die Dicke, desto weniger transparent.

④ Andere nicht genannte Faktoren haben keinen Einfluss auf die Beobachtungsergebnisse der Transparenz.

3.3 Beschreibung der Methoden der Transparenz

Je nach Grad der Lichtdurchlässigkeit wird die Transparenz in fünf Stufen eingeteilt: transparent, halbtransparent, durchscheinend, mikro-transparent und undurchsichtig.

(1) Durchsichtig

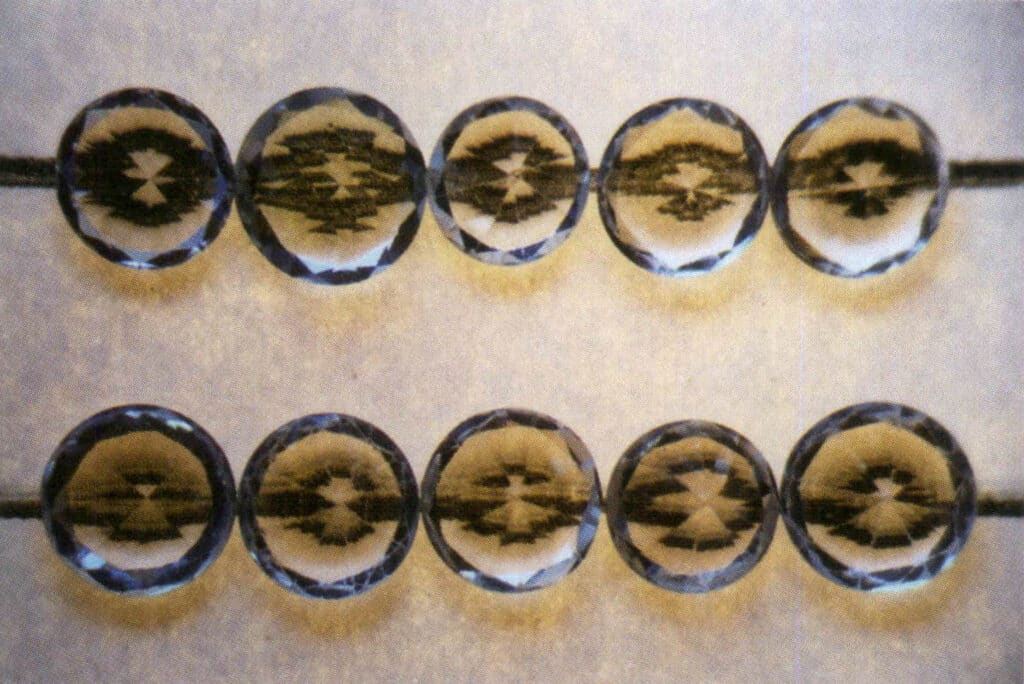

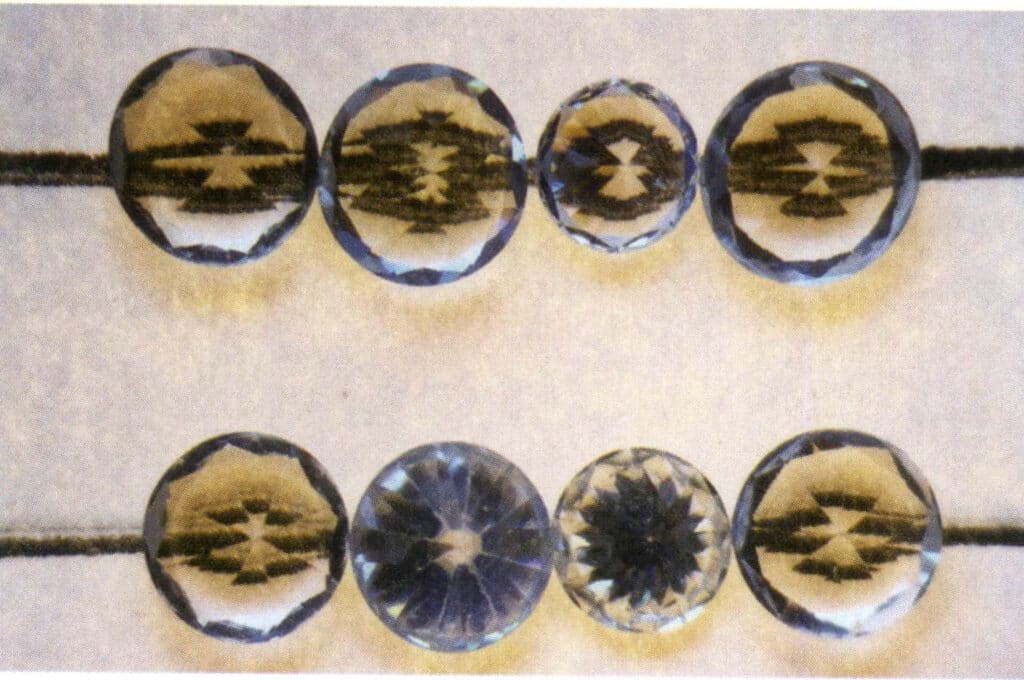

Bei Betrachtung des Edelsteins im Durchlicht erscheint der Edelstein insgesamt hell, und im Vergleich zum Hintergrund ist die Helligkeit des zentralen Teils des Edelsteins entweder gleich oder etwas höher als die des Hintergrunds. Gleichzeitig sind die Randkonturen dunkler (Abbildung 2-3-37 bis Abbildung 2-3-39).

Objekte, die sich auf der gleichen Seite wie das durchfallende Licht befinden, können durch den Edelstein deutlicher gesehen werden.

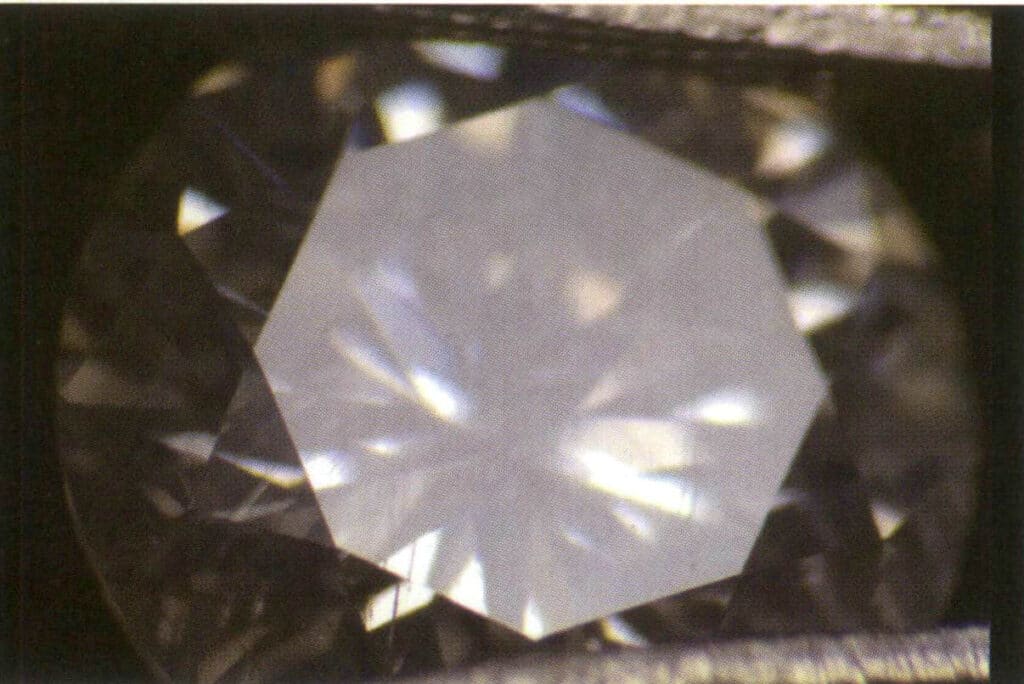

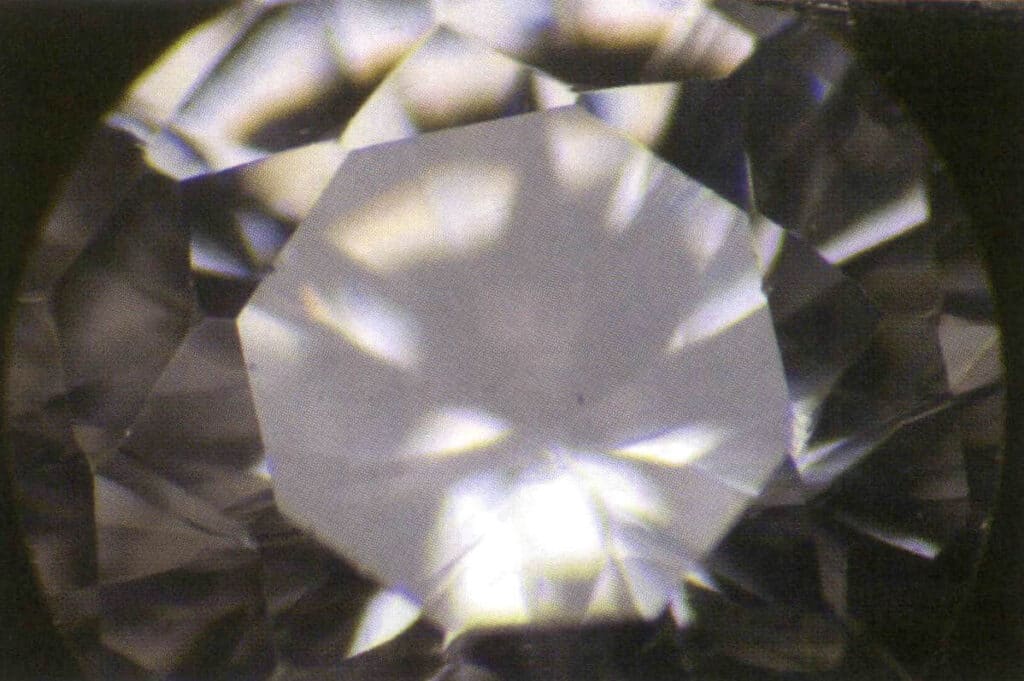

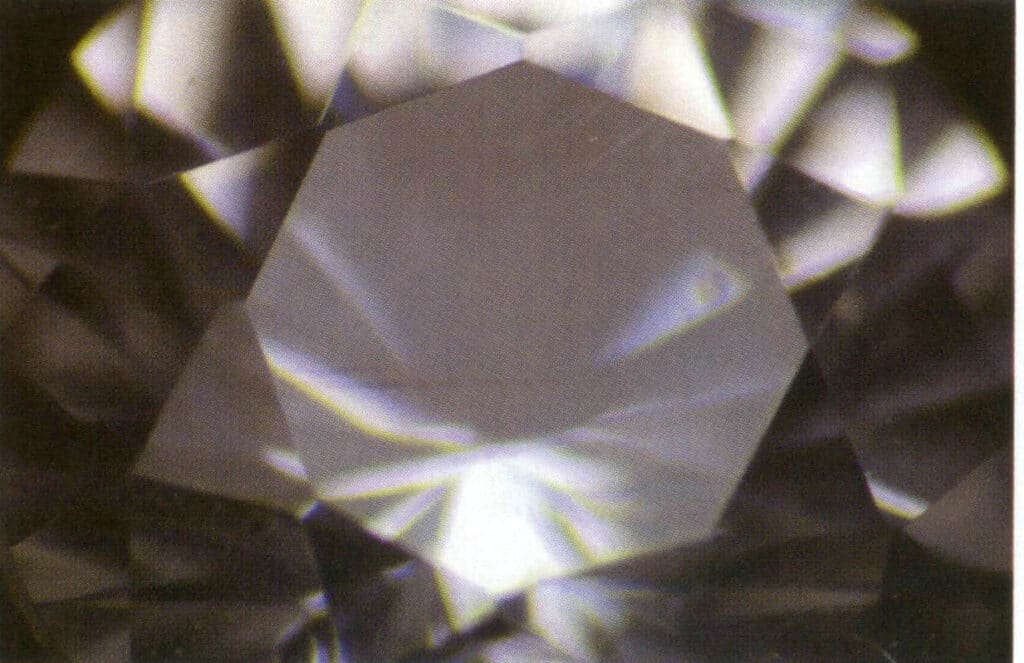

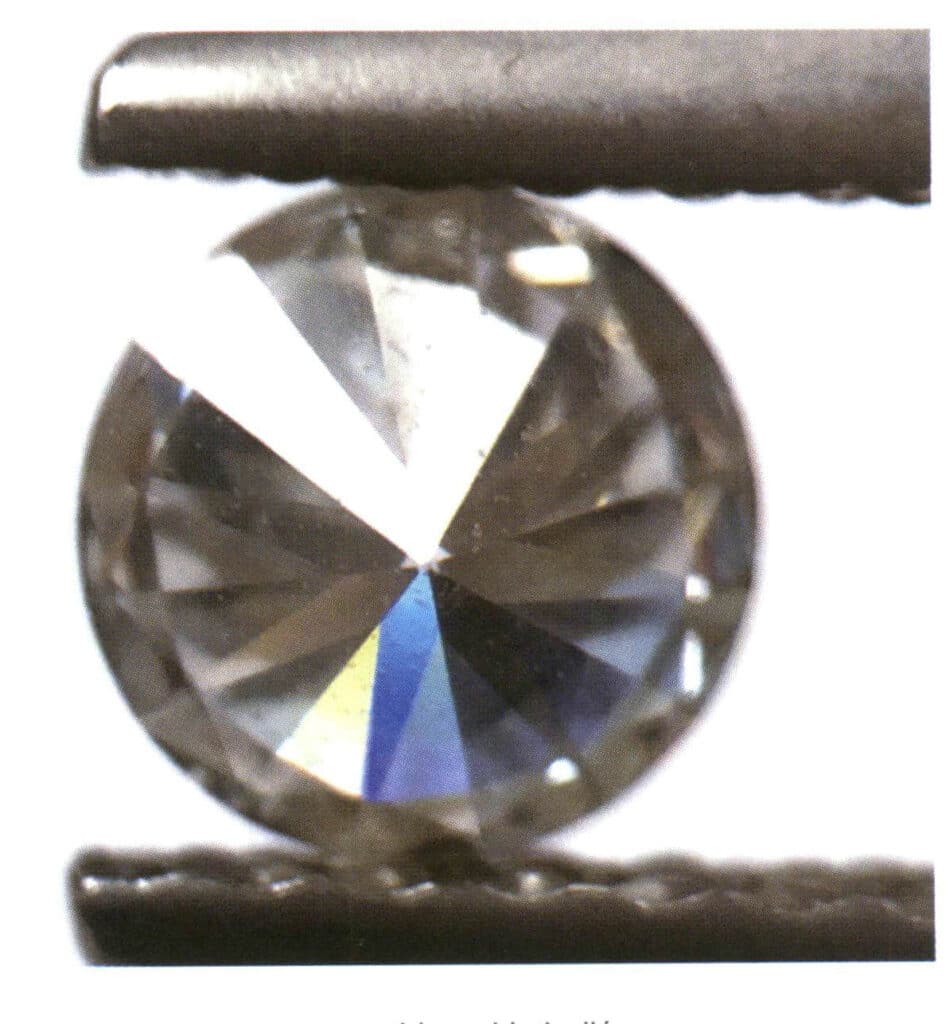

Bei facettierten Edelsteinen bedeutet Transparenz, dass die Facetten und Kanten des Pavillons von der größten Tafel aus deutlich sichtbar sind (Abbildung 2-3-40).

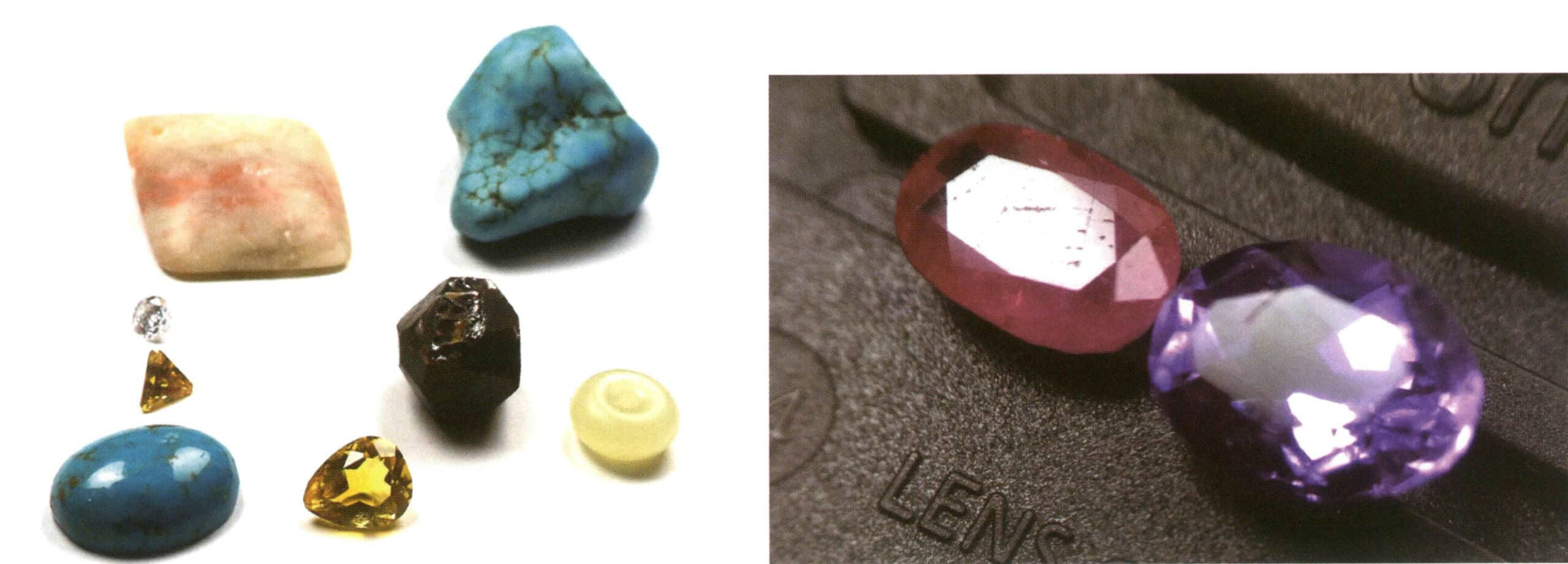

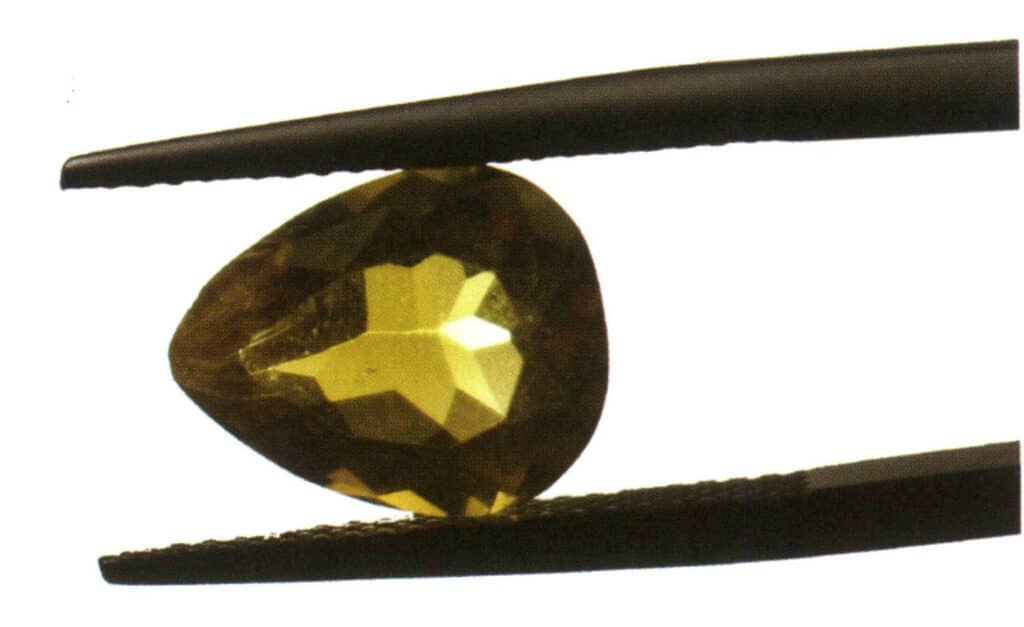

Abbildung 2-3-37 Links ein Citrin, in der Mitte ein synthetischer Stein

Abbildung 2-3-38 Transparent (Gelber Kristall, Durchlicht)

Abbildung 2-3-39 Transparent (Granat, Durchlicht).

Abbildung 2-3-40: Durchsichtig (künstlich gelöteter Aluminiumgranat, Durchlicht). Entscheidend für die Beurteilung der Transparenz von Edelsteinen mit hohem Brechungsindex wie Diamanten ist die Fähigkeit, die Facetten und Oberflächen auf der anderen Seite des Edelsteins zu sehen.

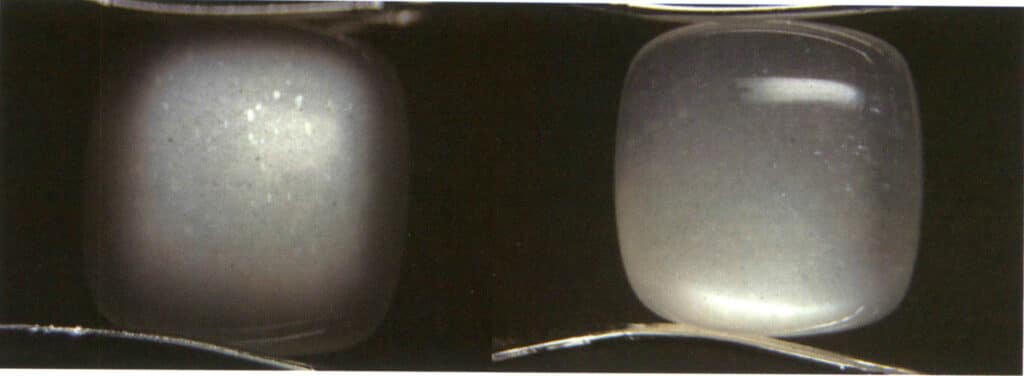

(2) Unter-Transparent.

Betrachtet man den Edelstein im Durchlicht, erscheint er insgesamt hell. Im Vergleich zum Hintergrund entspricht die Helligkeit des Edelsteins der des Hintergrunds. Objekte, die auf der gleichen Seite wie das Durchlicht betrachtet werden, sind stärker ausgeprägt, während die Objekte etwas unscharf erscheinen, als ob zwischen dem transparenten Edelstein und der Lichtquelle eine Schicht aus dichter weißer Gaze hinzugefügt wurde (Abbildungen 2-3-41, 2-3-42).

Abbildung 2-3-41 Pulverkristall (Auflicht)

Abbildung 2-3-42 Subtransparent (Pulverkristall, Durchlicht)

(3) Transluzent

Bei der Betrachtung des Edelsteins im Durchlicht erscheint er insgesamt relativ hell, aber seine Helligkeit ist schwächer als die des Hintergrunds. Objekte, die sich auf der gleichen Seite wie das Durchlicht befinden, sind deutlicher zu erkennen, aber es ist unmöglich zu bestimmen, um welches Objekt es sich handelt; man kann nur wissen, dass es ein Objekt gibt (Abbildungen 2-3-43, 2-3-44).

Abbildung 2-3-43 Transluzenz (gezogener Feldspat, Durchlicht)

Abbildung 2-3-44 Transluzent (Sonnenstein, Durchlicht)

(4) Subtransluzent

Es gibt zwei Fälle von Halbtransparenz.

Eine Situation ist die Betrachtung des Edelsteins im Durchlicht, bei der die Helligkeit des Edelsteins in der Mitte aufgrund der geringen Lichtdurchlässigkeit schwarz erscheint, während die Ränder aufgrund der hohen Lichtdurchlässigkeit hell erscheinen.

Eine andere Situation ist die Betrachtung des Edelsteins im Durchlicht. Der Edelstein erscheint aufgrund seiner Undurchsichtigkeit insgesamt schwarz, aber die inneren Merkmale des Edelsteins sind im Auflicht zu erkennen (Abbildung 2-3-45).

(5) Undurchsichtig

Betrachtet man den Edelstein im Durchlicht, so ist er undurchsichtig, und im Vergleich zum relativ hellen Hintergrund sind die Ränder des Edelsteins hell, während andere Bereiche schwarz erscheinen oder kein Licht durchlassen (Abbildungen 2-3-46, 2-3-47).

Abbildung 2-3-46 Undurchsichtig (Kristall: Turmalin)

Abbildung 2-3-47 Opak (Kristall: rubinrot)

4. Der Pleochroismus der Kristalle

4.1 Definition von Pleochroismus

Das Phänomen, dass bestimmte durchscheinende bis durchsichtige farbige Kristalle bei Betrachtung aus verschiedenen Winkeln in unterschiedlichen Farben erscheinen, wird als Pleochroismus bezeichnet.

Die verschiedenen Farben beziehen sich hier auf die Unterschiede in Farbton, Helligkeit und Dunkelheit.

Es ist wichtig zu wissen, dass dieses Phänomen nicht bei allen Edelsteinen auftritt; nur einige Edelsteine aus den mittleren oder unteren Kristallfamilien können Pleochroismus zeigen. Edelsteine der mittleren Kristallfamilie zeigen in der Regel zwei Farben (Dichroismus), Edelsteine der unteren Kristallfamilie drei Farben (Trichroismus), die zusammen als Pleochroismus bezeichnet werden.

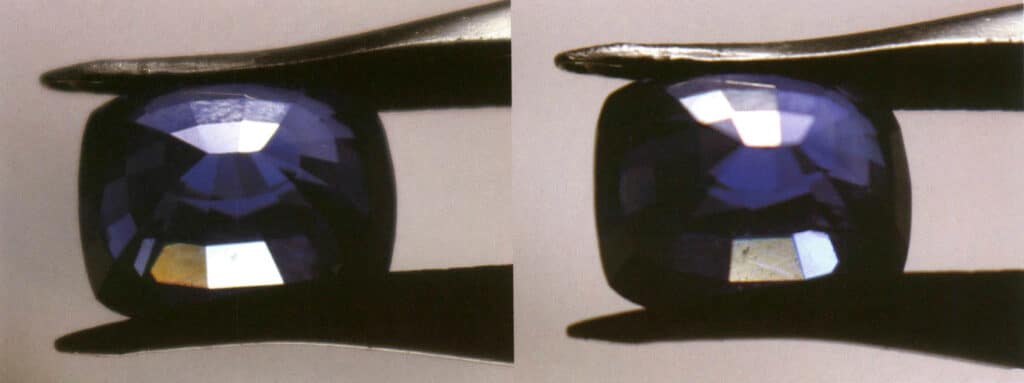

In der praktischen visuellen Identifizierung kann der Pleochroismus uns helfen, schnell zwischen Edelsteinen und ihren Imitationen zu unterscheiden, wie z. B. Saphir und seine Imitation, Iolith (Abbildungen 2-3-48 bis 2-3-50).

4.2 Wichtige Punkte für die Beobachtung von Pleochroismus

① Verwenden Sie Durchlicht, um den Pleochroismus von Edelsteinen zu beobachten. Es ist wichtig zu beachten, dass der Pleochroismus der meisten Edelsteine nur mit Hilfe eines Dichroskops gesehen werden kann; er ist mit dem bloßen Auge sehr schwer zu erkennen.

② Bei offensichtlichen Einschlüssen (Verunreinigungen) im Inneren des Edelsteins kann die Verringerung der Transparenz des Edelsteins die Beobachtung des Pleochroismus beeinträchtigen.

③ Andere nicht genannte Faktoren haben keinen Einfluss auf die Ergebnisse der Pleochroismus-Beobachtung.

4.3 Beschreibung der Methoden des Pleochroismus

Das Format für die Beschreibung des mit bloßem Auge beobachteten Pleochroismus ist vorhanden und nicht vorhanden.

Das Beschreibungsformat für die Beobachtung des Phänomens des Pleochroismus bei Edelsteinen mit einem Dichroskop umfasst Folgendes: Die Anzahl der pleochroitischen Farben; Die Stärke des Pleochroismus; Die Beschreibung der pleochroitischen Farben. Zum Beispiel können Edelsteine mit Dichroismus als Dichroismus, stark, rot/violett-rot beschrieben werden; für Edelsteine mit Trichroismus kann es als Trichroismus, stark, tiefblau-violett/hellblau-violett/hellgelb beschrieben werden.

5. Lumineszenz von Kristallen

5.1 Definition von Lumineszenz

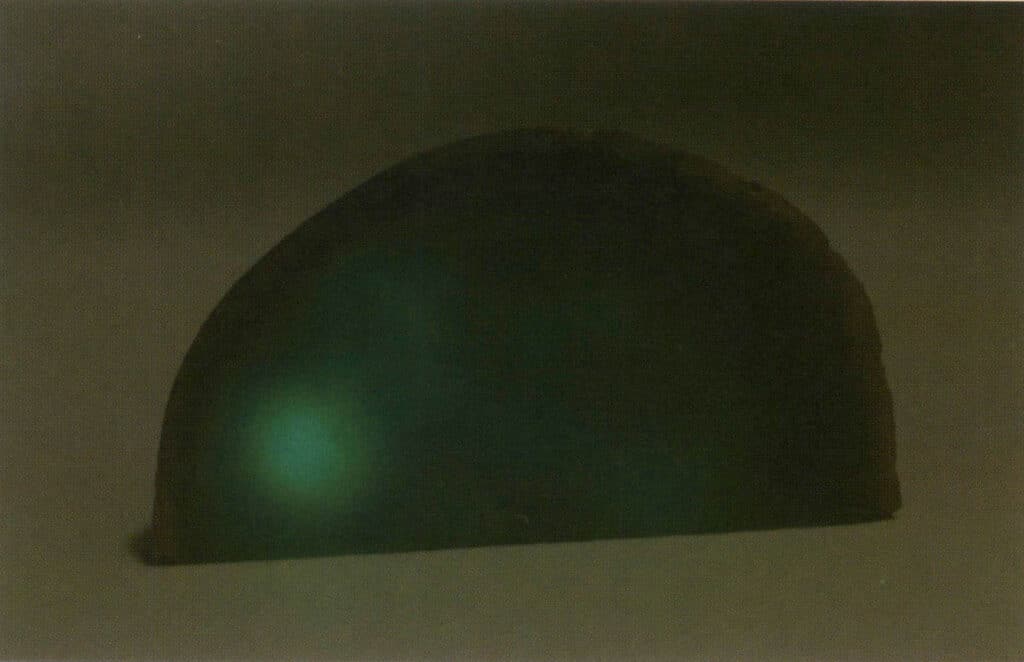

Noch bezaubernder sind Edelsteine mit Lumineszenz. Abgesehen von Rubinen, die leicht leuchten, und Flussspat, der leicht phosphoresziert, lässt sich die Fluoreszenz oder Phosphoreszenz der meisten Edelsteine nur unter ultraviolettem Licht beobachten. Daher kann die Fluoreszenz von Rubinen bei der praktischen visuellen Identifizierung helfen, Rubine schnell von den meisten natürlichen Imitationen zu unterscheiden (Abbildung 2-3-51).

(1) Lumineszenz

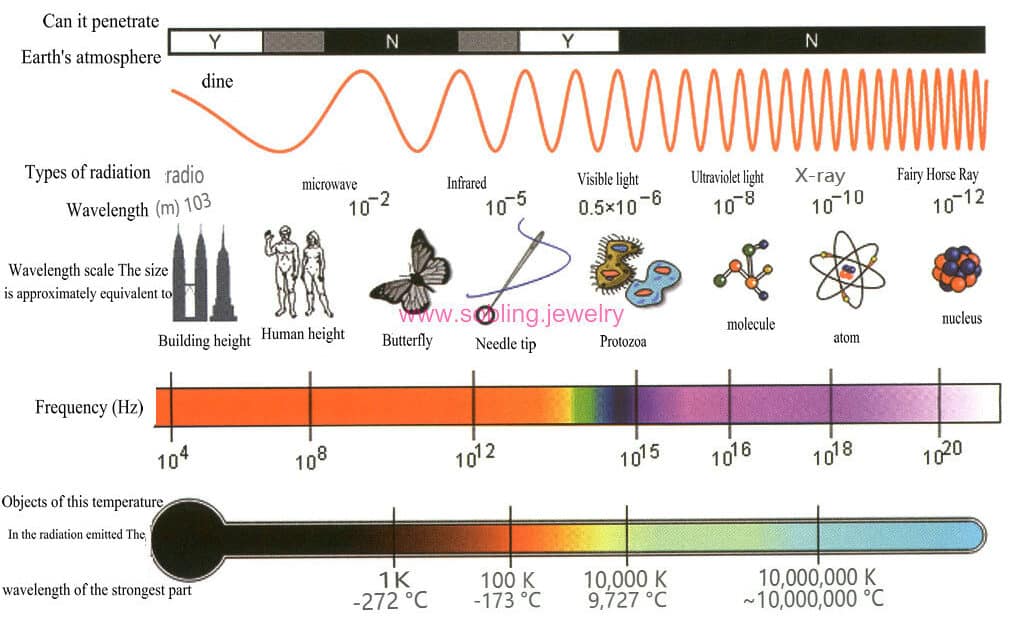

Die Eigenschaft von Kristallen, sichtbares Licht zu emittieren, wenn sie durch äußere Energie angeregt werden, wird Lumineszenz genannt. Zu den externen Energien gehören Reibung, ultraviolettes Licht, Röntgenstrahlen und andere hochenergetische Strahlung.

Ultraviolettes Licht ist eine der am einfachsten zu beschaffenden externen Energiequellen; das Sonnenlicht enthält ultraviolettes Licht, und im wirklichen Leben wird ultraviolettes Licht in Geldprüfmaschinen und bei der Desinfektion von Krankenstationen eingesetzt.

(2) Fluoreszenz und Phosphoreszenz

In der Gemmologie werden häufig ultraviolette Lichtquellen mit verschiedenen Wellenlängen verwendet, um die Lumineszenz von Edelsteinen zu beobachten, die in zwei Arten unterteilt wird: Fluoreszenz und Phosphoreszenz.

Fluoreszenz bedeutet, dass ein Edelstein Licht aussendet, wenn er durch ultraviolettes Licht angeregt wird, und dass die Emission aufhört, wenn die externe Energie verschwindet (Abbildungen 2-3-52, 2-3-53).

Phosphoreszenz bezeichnet das Phänomen, dass ein Edelstein bei der Anregung durch ultraviolettes Licht Licht Licht aussendet und noch einige Zeit weiterleuchtet, nachdem die äußere Energie verpufft ist (Abbildung 2-3-54).

Abbildung 2-3-51 Fluoreszenz von Edelsteinen (links Turmalin, rechts Rubin) unter stark reflektiertem Licht; der linke rote Turmalin ohne Fluoreszenz zeigt eine ungleichmäßige Farbe, während der rechte rote Rubin mit starker Fluoreszenz eine einheitliche Farbe aufweist. Dies ist ein wichtiger visueller Unterschied zwischen stark fluoreszierenden Rubinen und ihren nicht fluoreszierenden Imitationen.

Abbildung 2-3-52 Fluoreszenz von rotem Spinell

Abbildung 2-3-53 Fluoreszenz von Rubinen (im Vergleich zu nicht fluoreszierenden blauen Saphiren sind fluoreszierende Rubine attraktiver)

Abbildung 2-3-54 Kunststoff (Phosphoreszenz von künstlichem Bor-Strontium-Aluminat)

(3) Beeinflussende Faktoren

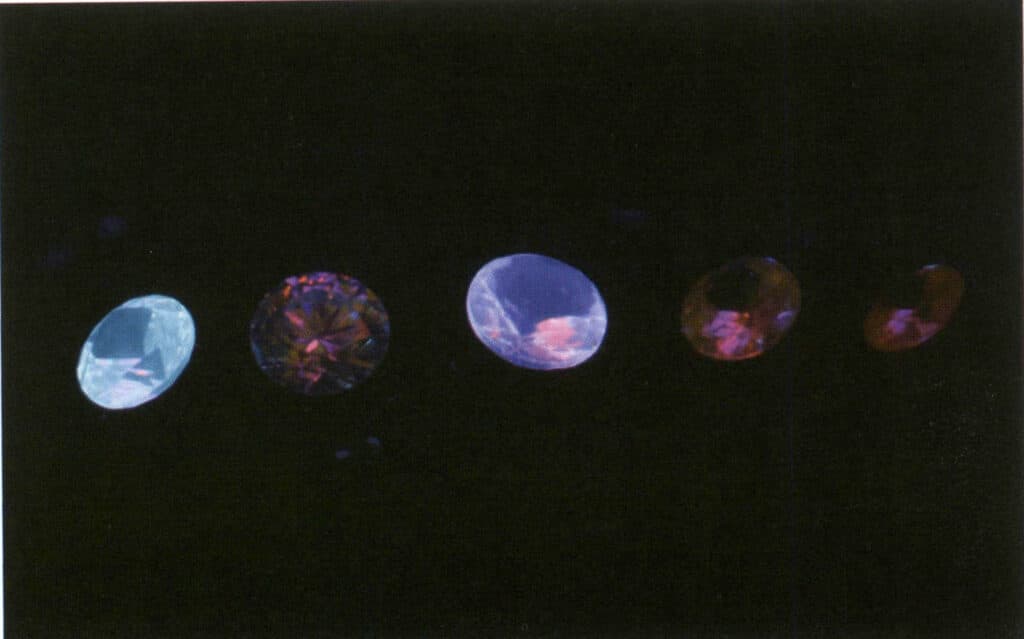

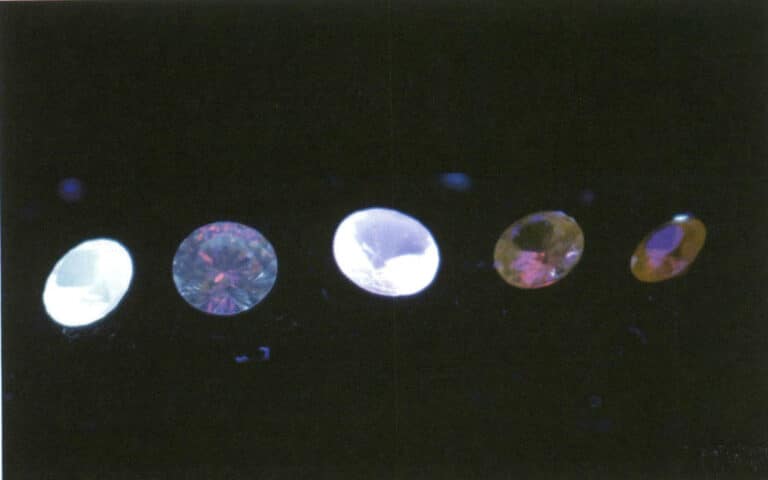

Die Intensität der Fluoreszenz hängt von der Art und Menge der Verunreinigungen und Defekte im Edelstein ab, weshalb die Fluoreszenz ein und desselben Edelsteins variieren kann. Wenn ein Edelstein Eisen enthält, unterdrückt es oft das Auftreten von Fluoreszenz, weshalb Eisen auch als Fluoreszenzlöscher bezeichnet wird (Abbildungen 2-3-55 bis 2-3-57).

Abbildung 2-3-55 Diamantimitation unter einer normalen Lichtquelle.

Abbildung 2-3-56 Fluoreszenz von synthetischen Diamanten unter langwelligem ultraviolettem Licht, mit bloßem Auge nicht zu erkennen.

5.2 Wichtige Punkte für die Beobachtung der Lumineszenz

① Mit Ausnahme einiger weniger Edelsteine wie Rubine und rote Spinelle erfordert die Fluoreszenzbeobachtung bei den meisten Edelsteinen ultraviolettes Licht mit einer bestimmten Energie.

② Um die Lumineszenz von Edelsteinen mit einer bestimmten Energie zu beobachten, muss ultraviolettes Licht vor einem dunklen Hintergrund verwendet werden.

③ Die Beobachtungszeit ist das Phänomen des Edelsteins nach der äußeren Energieanregung bis zum Ende der äußeren Energie.

④ Die Lumineszenz von kristallinen Edelsteinen ist durch Veränderungen der Gesamthelligkeit des Edelsteins und nicht durch einen Punkt, eine Linie oder die Reflexion der Oberfläche gekennzeichnet.

Die Fluoreszenzfarbe der meisten Edelsteine bei externer Energieanregung unterscheidet sich von der Farbe, die bei natürlichem Licht beobachtet wird. Die Fluoreszenzfarbe ein und desselben Edelsteins kann bei unterschiedlicher Intensität der Energieanregung variieren, und die Lumineszenz und Fluoreszenz ein und desselben Edelsteins können unterschiedlich sein.

⑥ Das Fehlen anderer Faktoren hat keinen Einfluss auf die Beobachtungsergebnisse der Lumineszenz.

5.3 Beschreibung der Methoden der Lumineszenz

Beobachten Sie die Lumineszenz des Edelsteins mit dem bloßen Auge: vorhanden, nicht vorhanden.

Verwenden Sie eine spezielle ultraviolette Fluoreszenzlampe, um die Lumineszenz des Edelsteins zu beobachten. Beschreibungsformat: Prüfen Sie die Art des ultravioletten Lichts, die Lumineszenzintensität des Edelsteins und die Farbe, z. B. langwelliges ultraviolettes Licht, stark, blau. Für die Intensität können die folgenden Begriffe verwendet werden: stark, mittel, schwach, keine. Es sei darauf hingewiesen, dass zur Beschreibung der blau-weißen Fluoreszenzfarbe häufig der Begriff "kreidig" verwendet wird.

6. Spezielle optische Phänomene von Kristallen

6.1 Definition des besonderen optischen Phänomens

Wenn Licht auf die Oberfläche eines Edelsteins trifft, flackern die Farben oder Phänomene sternförmiger oder gebänderter heller Bereiche, die vom Edelstein angezeigt werden, und verändern sich, wenn sich die Lichtquelle oder der Edelstein relativ zueinander bewegen (Abbildung 2-3-58). Spezielle optische Phänomene können nur unter zwei verschiedenen Beleuchtungsbedingungen Farbänderungen zeigen.

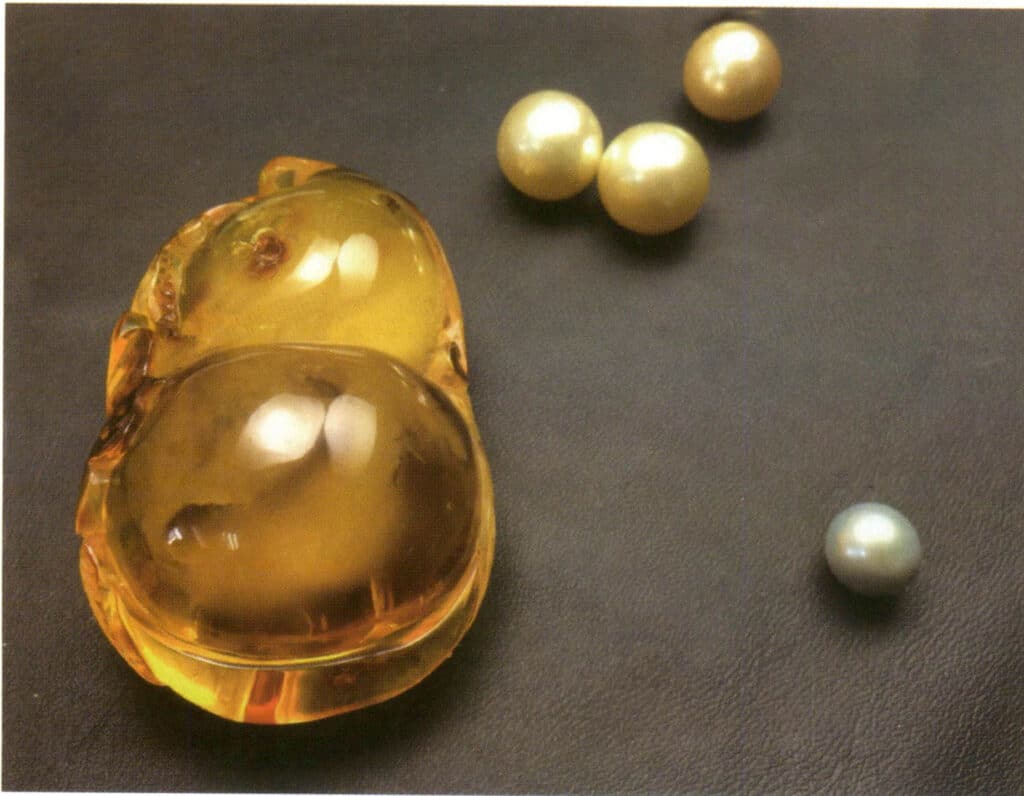

Abbildung 2-3-94 Edelsteine des fortgeschrittenen Kristallsystems (Diamant)

Abbildung 2-3-95 Amorphe Feststoffe (natürliches Glas)

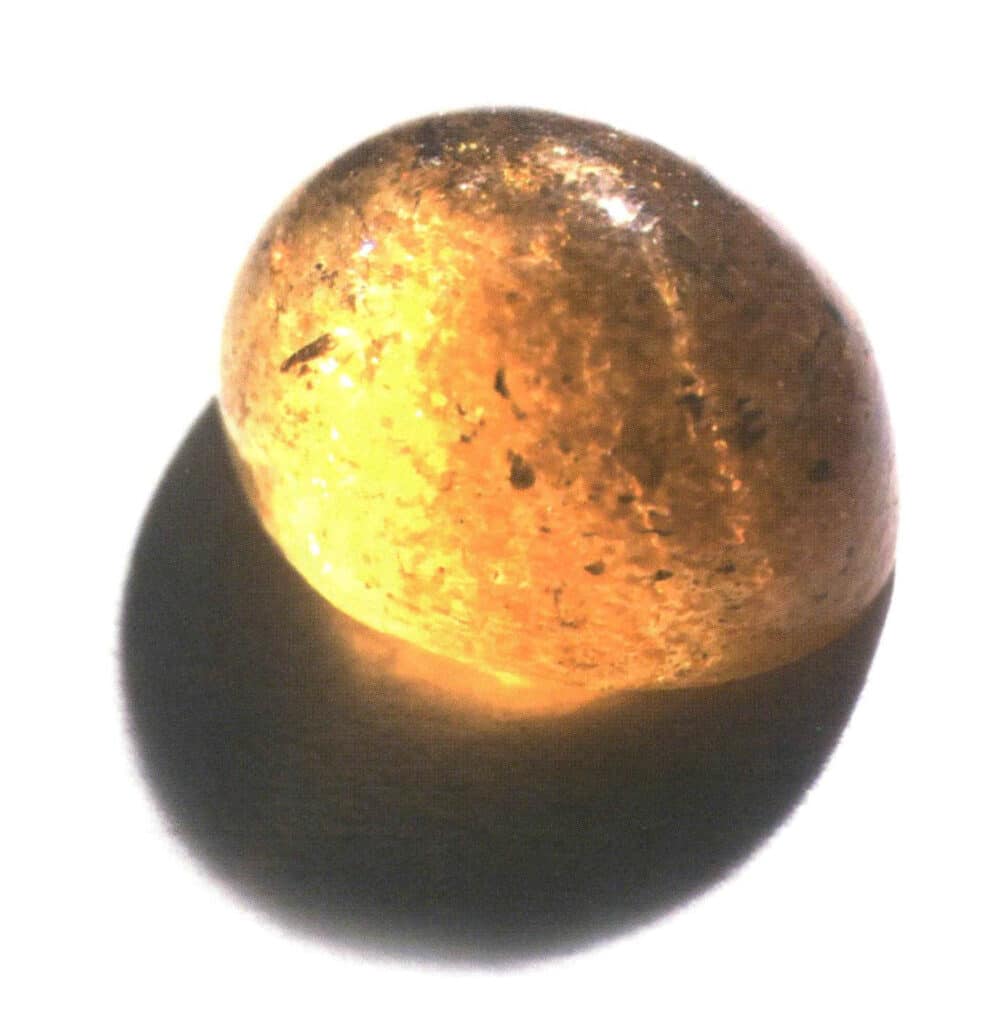

Abbildung 2-3-96 Organischer Edelstein (gelber transparenter Bernstein)

6.2 Eckpunkte für die Beobachtung besonderer optischer Erscheinungen

① Die überwiegende Mehrheit der besonderen optischen Phänomene in Edelsteinen erfordert zur Beobachtung reflektiertes Licht, und es ist am besten, den Edelstein mit einer Taschenlampe zu beleuchten, um die Phänomene besser sichtbar zu machen.

② Der Farbwechseleffekt bei speziellen optischen Phänomenen muss unter verschiedenen Lichtquellen, wie natürlichem Licht am Tag und künstlichem Licht in der Nacht, beobachtet werden.

③ Das Fehlen anderer Faktoren hat keinen Einfluss auf die Ergebnisse der Beobachtung spezieller optischer Phänomene.

6.3 Beschreibung der Methoden für besondere optische Erscheinungen

Zu den besonderen optischen Phänomenen von Edelsteinen gehören der Katzenaugeneffekt, der Sterneffekt, der Farbwechseleffekt, der Sandgold-Effekt, der Farbwechseleffekt, der Mondschein-Effekt und der Halo-Effekt, die insgesamt sieben Arten umfassen. In einigen Lehrbüchern werden der Farbwechseleffekt, der Mondscheineffekt und der Halo-Effekt zusammen als Halo-Effekt bezeichnet.

Von den oben genannten besonderen optischen Phänomenen sind nur der Katzenaugeneffekt, der Sterneffekt und der Farbwechseleffekt an der Benennung von Edelsteinen beteiligt; die anderen besonderen optischen Phänomene sind nicht an der Benennung beteiligt.

In diesem Buch werden der Katzenaugeneffekt, der Sterneffekt, der Farbwechseleffekt, der Sandgoldeffekt, der Mondlichteffekt und der Farbwechseleffekt bei Kristallen behandelt.

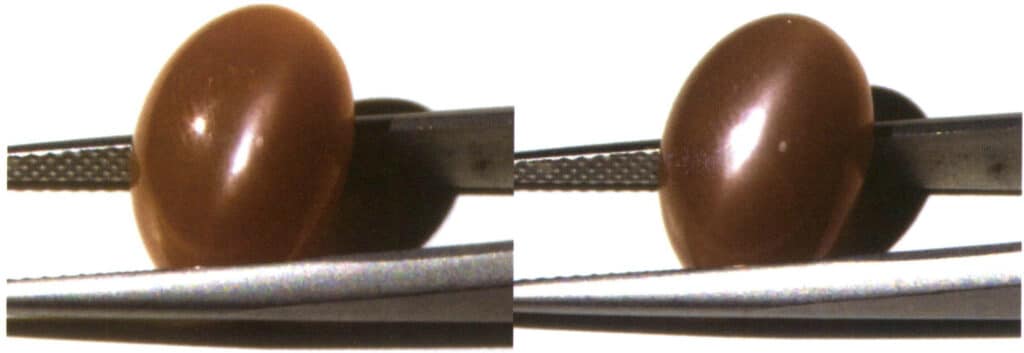

(1) Katzenaugen-Effekt

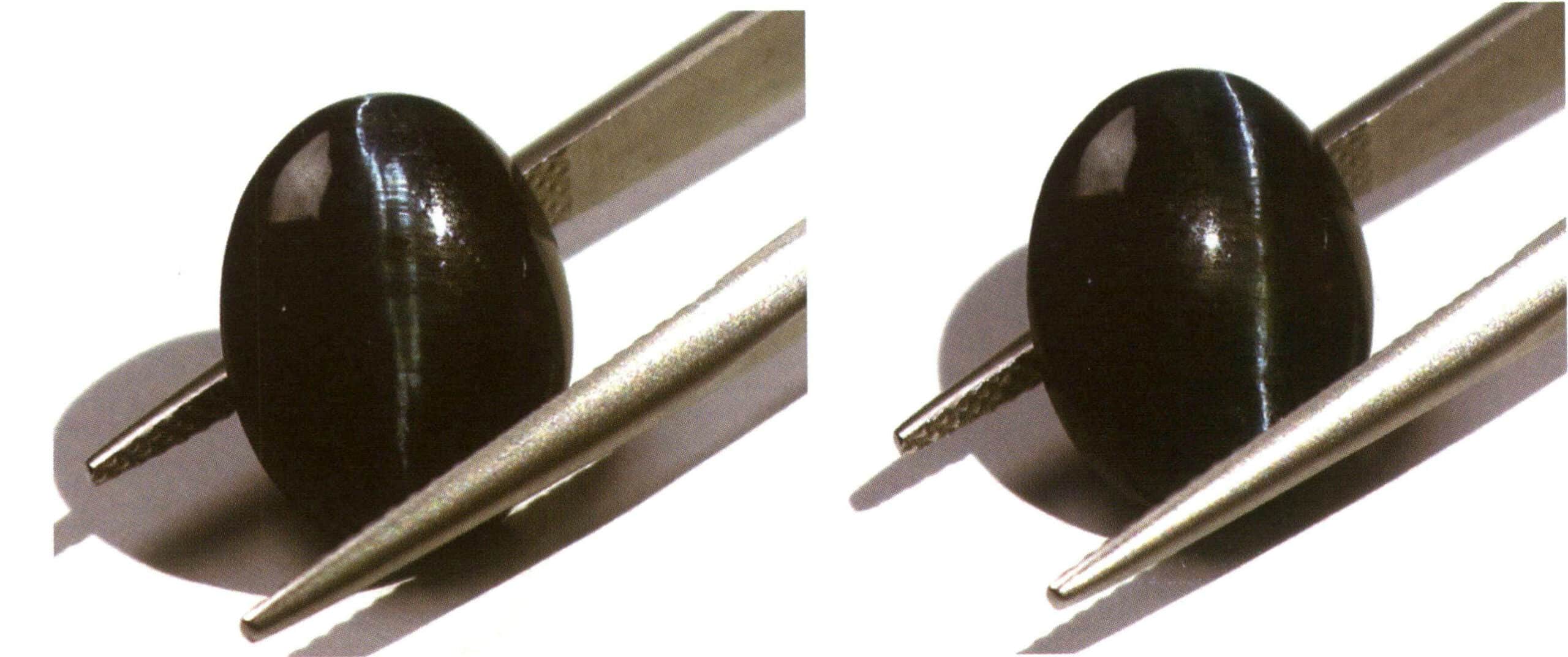

Definition: Es handelt sich um das Phänomen, dass auf der Oberfläche eines gekrümmten Edelsteins ein helles Band erscheint, wenn er beleuchtet wird, und dass sich das Lichtband parallel auf der Oberfläche des Edelsteins bewegt, wenn die Lichtquelle und der Edelstein bewegt werden (Abbildungen 2-3-59, 2-3-60).

Abbildung 2-3-59 Die Pupillen der Katze erscheinen unter starkem Licht linear.

Abbildung 2-3-60 zeigt einen Edelstein mit einem Katzenaugenphänomen (Sillimanit).

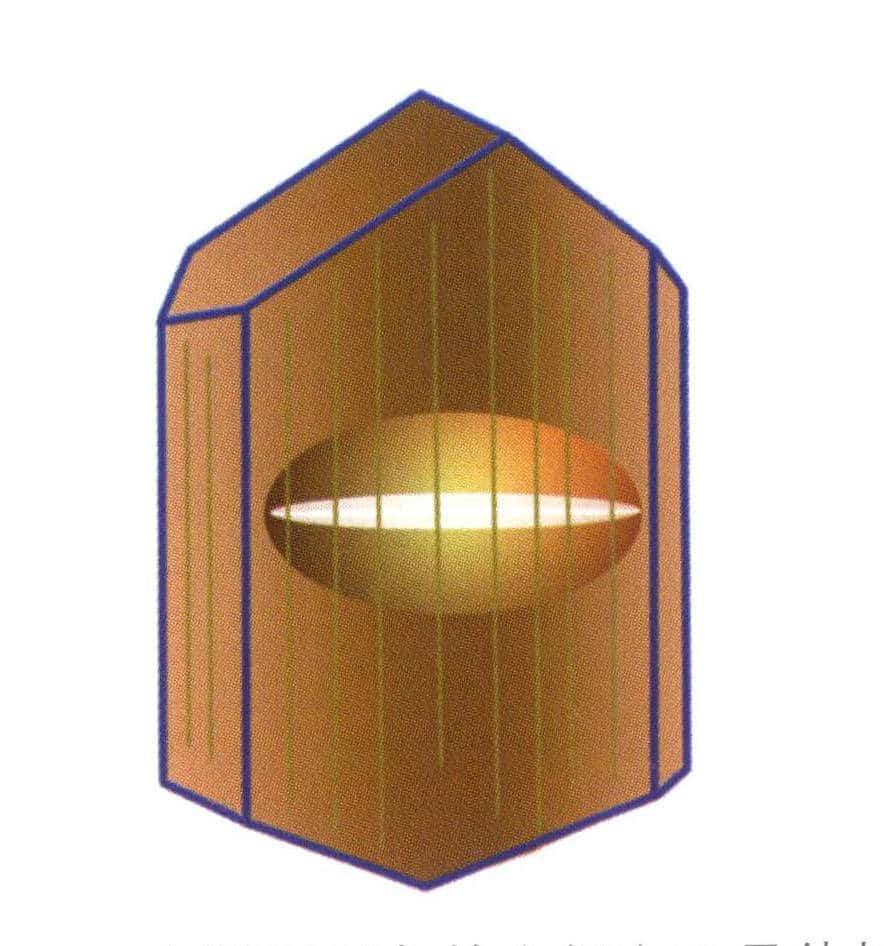

Ursache: Der Katzenaugeneffekt kann bei Edelsteinen nur beobachtet werden, wenn die drei Bedingungen gekrümmte Form, gerichteter Schliff und eine Reihe gerichteter, dichter, paralleler Einschlüsse im Inneren des Edelsteins gegeben sind (Abbildung 2-3-61 ~ Abbildung 2-3-64). Dieses Phänomen hat nichts damit zu tun, ob es sich bei dem Edelstein um eine Kristallgruppe oder ein Kristallsystem handelt und ob der Edelstein ein Kristall ist. Dieses Phänomen tritt auch bei Aggregaten und amorphen Festkörpern auf.

Abbildung 2-3-61 zeigt die dichte parallele Anordnung von Einschlüssen in einem Edelstein mit Katzenaugeneffekt nach Vergrößerung des hellen Bandschnitts.

Abbildung 2-3-62 zeigt die dichte parallele Anordnung von Einschlüssen in einem Edelstein mit Katzenaugeneffekt nach Vergrößerung des hellen Bandschnitts.

Abbildung 2-3-63 Das Katzenaugenphänomen wird durch vertikale helle Katzenaugenbänder mit dichten parallelen Einschlüssen verursacht.

Abbildung 2-3-64 Die untere Ebene der gekrümmten Oberfläche des Katzenaugenphänomens im Kristall des

Methode zur Identifizierung: Wenn der erhabene Teil eines gewölbten Edelsteins mit reflektiertem Licht beleuchtet wird, kann ein helles Band beobachtet werden, das sich mit der relativen Bewegung der Lichtquelle oder der Position des Edelsteins bewegt (Abbildung 2-3-65).

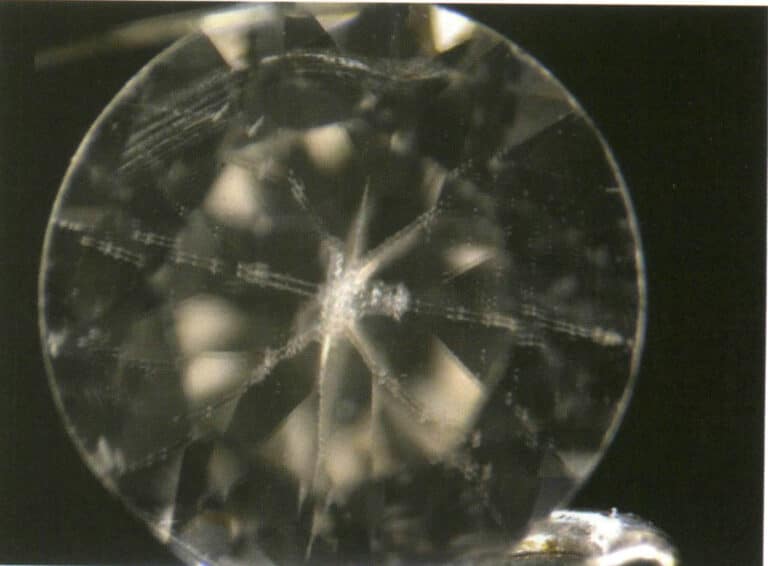

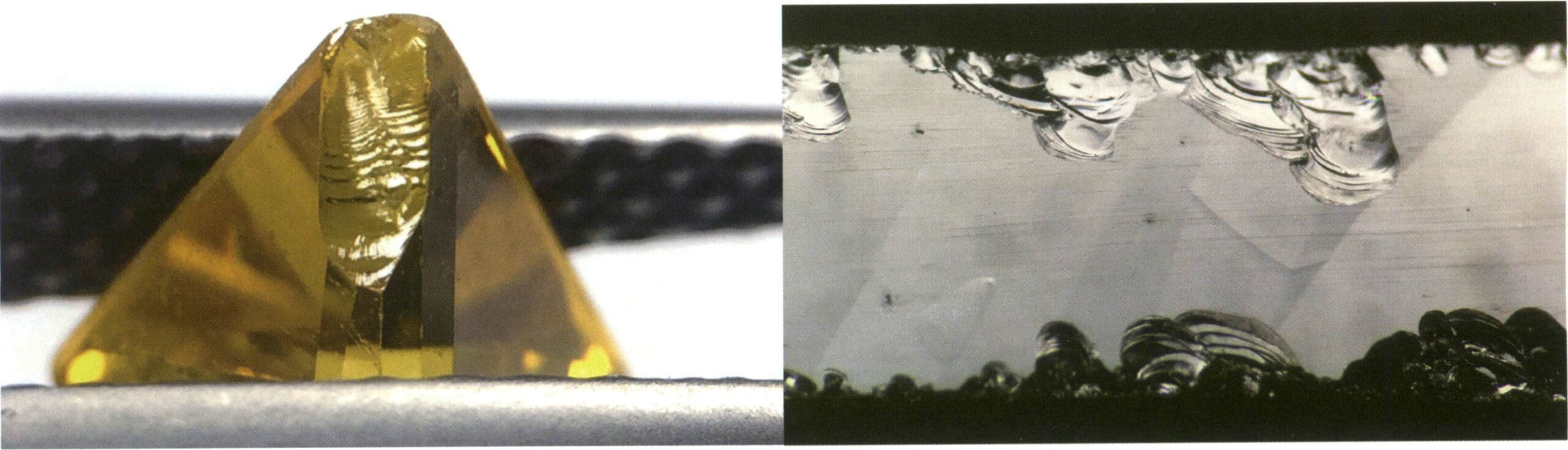

(2) Stern-Licht-Effekt

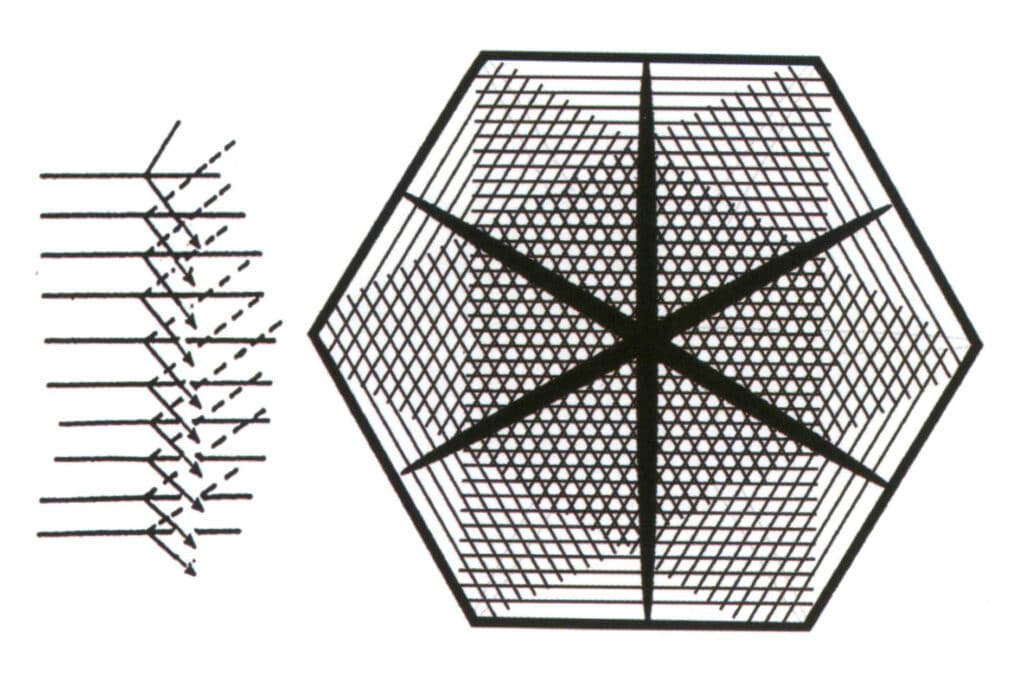

Definition: Das Phänomen, dass ein gewölbter Edelstein bei Beleuchtung zwei, drei oder sechs sich kreuzende helle Streifen aufweist. Überschneiden sich zwei helle Bänder, spricht man von einem vierstrahligen Sternenlicht; überschneiden sich drei helle Bänder, spricht man von einem sechsstrahligen Sternenlicht; überschneiden sich sechs helle Bänder, spricht man von einem zwölfstrahligen Sternenlicht. Die hellen Bänder des Sternenlichteffekts werden auch als Sternenlinien bezeichnet.

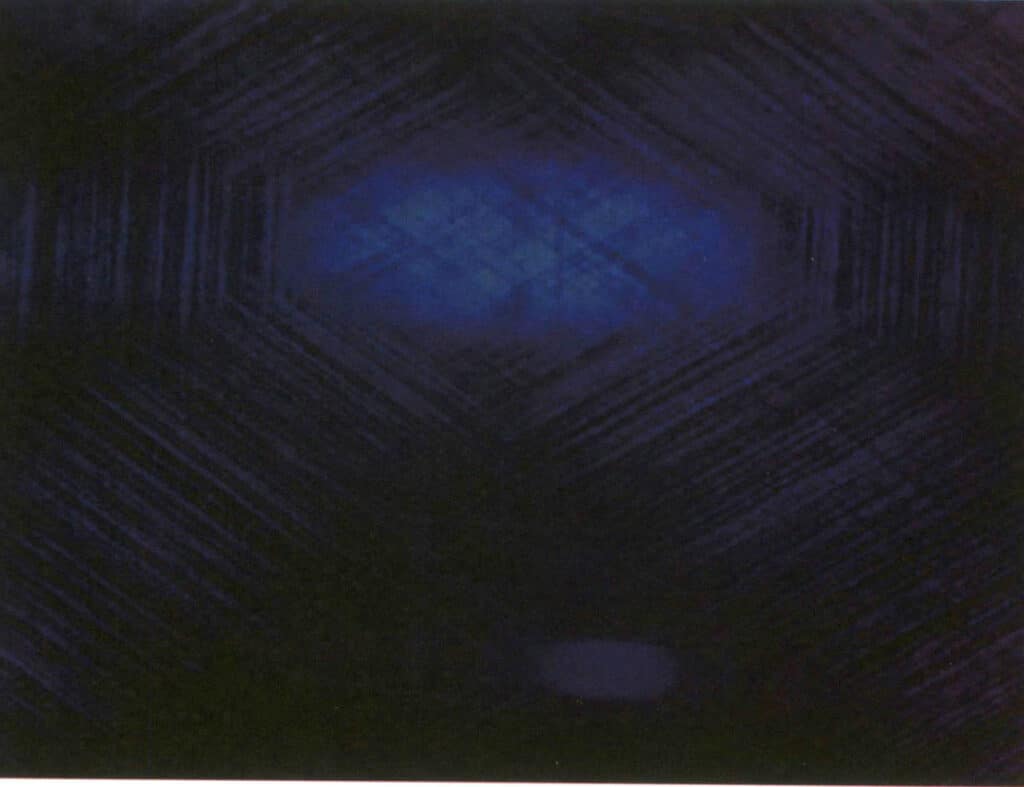

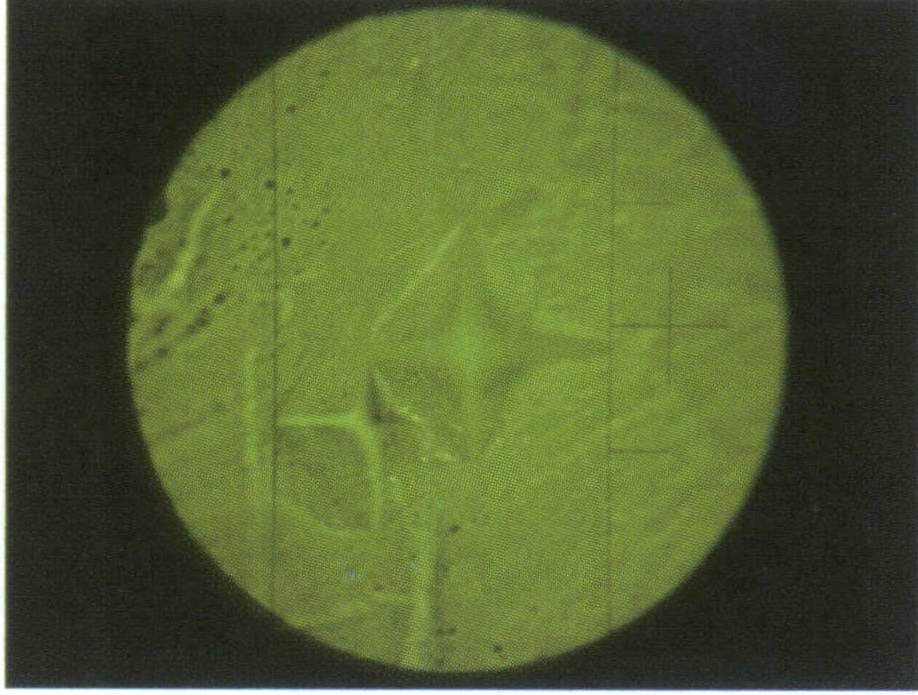

Ursache: Damit der Edelstein den Sternenlichteffekt zeigt, muss er gekrümmt und gerichtet geschliffen sein, und im Inneren des Edelsteins befinden sich zwei, drei oder sechs Gruppen von richtungsmäßig dichten, parallelen Einschlüssen (Abbildung 2-3-66). Abbildung 2-3-67). Dieses Phänomen tritt häufiger bei kristallinen Edelsteinen auf, insbesondere bei Edelsteinen mit mittlerem und niedrigem Kristallgehalt.

Abbildung 2-3-66 Darstellung der Faktoren, die zum Starlight-Effekt beitragen

Abbildung 2-3-67 Drei Gruppen gerichteter, dichter, paralleler Einschlüsse in Starlight-Saphir ( 30 x, Dunkelfeld-Beleuchtungsmethode)

Methode zur Identifizierung: Wenn der erhabene Teil eines gewölbten Steins mit reflektiertem Licht bestrahlt wird, werden zwei, drei oder sechs helle Streifen sichtbar, die sich mit der relativen Bewegung der Lichtquelle oder der Position des Steins bewegen (Abbildung 2-3-68). Abbildung 2-3-69) Bei einigen speziellen Edelsteinen muss Durchlicht durch den gewölbten Edelstein fallen, um den Sternlichteffekt, auch transparentes Sternlicht genannt, zu beobachten.

Abbildung 2-3-68 Starlight Sapphire unter konstantem Licht

Abbildung 2-3-69 Bewegung der Sternlinien, wenn sich die Lichtquelle des Starlight Sapphire bewegt

Aufgrund des Vorhandenseins mehrerer Gruppen von ausgerichteten Einschlüssen kann Quarz in verschiedenen Richtungen Asterismus aufweisen (Abbildung 2-3-70). Abbildung 2-3-66 Sternlichteffekt-Faktordiagramm.

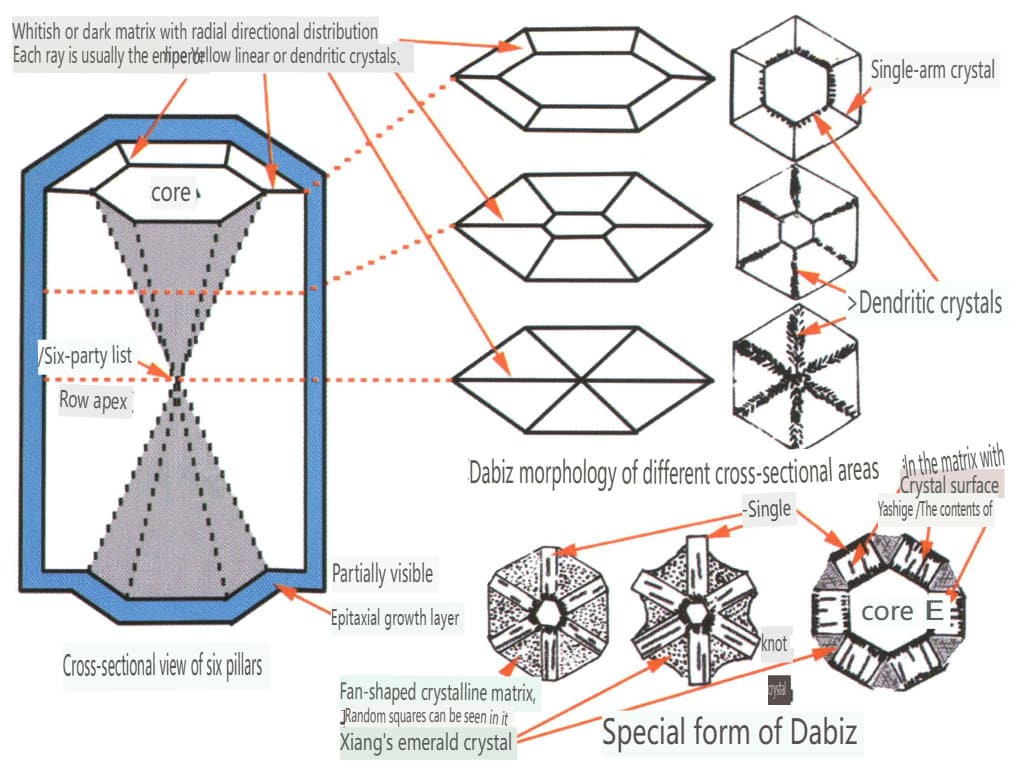

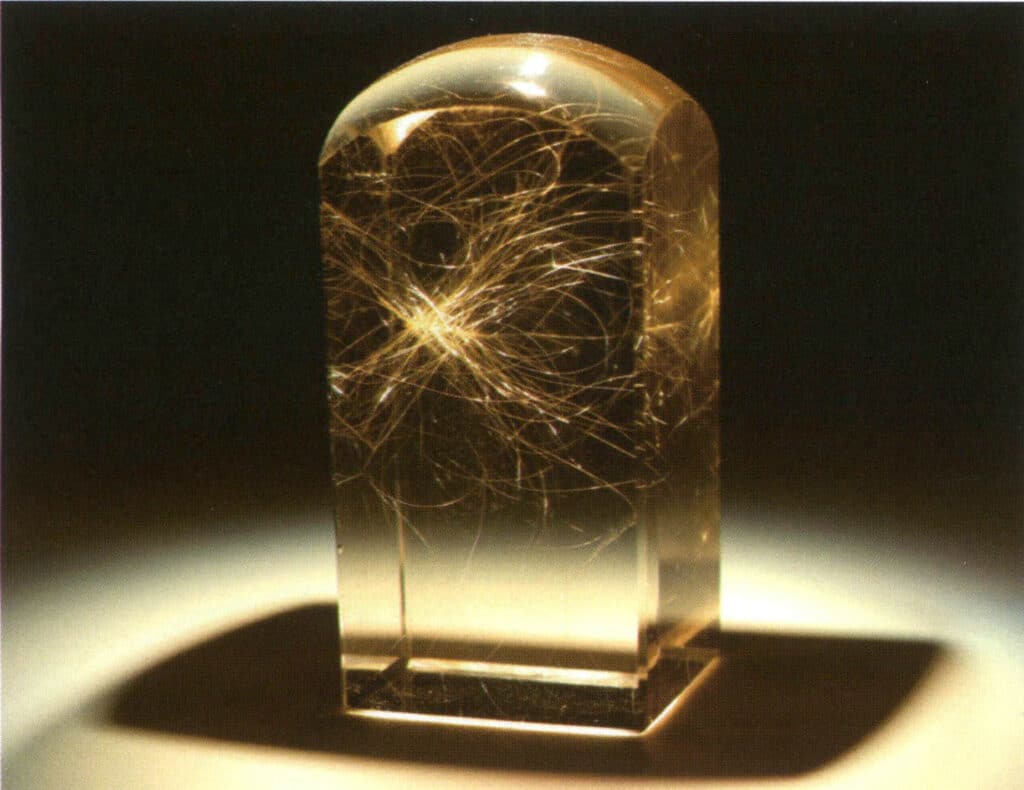

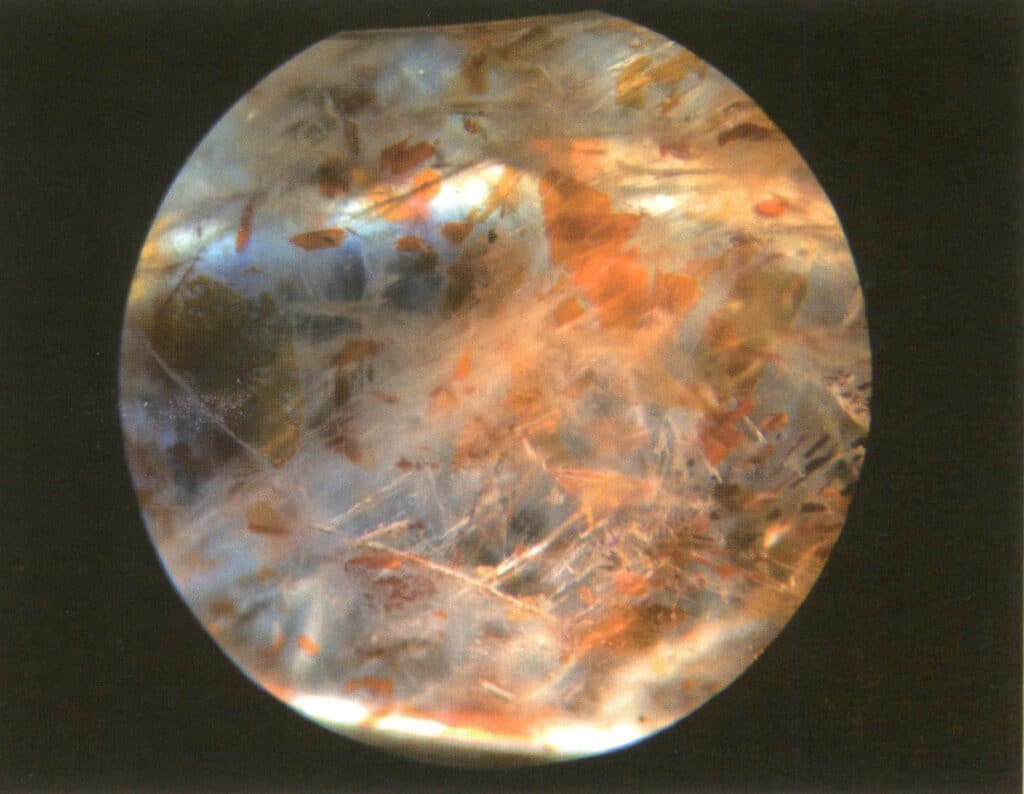

Drei Situationen in Kristallen können leicht mit dem Asterismus-Effekt verwechselt werden, und die Gemeinsamkeit dieser Phänomene ist, dass die "Sternlinien" fixiert sind. Das erste Phänomen ist das so genannte Trapiche, auch bekannt als toter Asterismus, das dem Asterismuseffekt sehr ähnlich sieht, aber statt sich kreuzender heller Bänder sind sechs Strahlen aus weißen oder schwarzen Mineralien im Abstand von 60° zu sehen, und diese sechs Strahlen bewegen sich nicht mit der Lichtquelle. Dieses Phänomen tritt in der Regel bei Edelsteinen mit hexagonalen Prismenkristallen wie Smaragden, Rubinen und Quarzen auf (Abbildungen 2-3-71, 2-3-72). Das zweite ist ein ähnliches sternförmiges Phänomen, das durch orientierte Einschlüsse verursacht wird, wie z. B. bei rutiliertem Quarz (Abbildung 2-3-73). Die dritte ist auf den Einschluss von schwarzen kohlenstoffhaltigen Materialien wie Kohlenstoff und Ton während des Wachstums von Kristalledelsteinen zurückzuführen, was zu besonderen Mustern führt; das Merkmal von leerem Quarz in rotem Beryll ist zum Beispiel die orientierte Anordnung von schwarzen kohlenstoffhaltigen Einschlüssen, die im Querschnitt kreuzförmig erscheinen (Abbildung 2-3-74).

Abbildung 2-3-71 Trapiche Ruby

Abbildung 2-3-72 Die Form von Dabbiz (Isabella Pignatelli et al. 2015)

Abbildung 2-3-73 Rutilierter Quarz

Abbildung 2-3-74 Andalusitkristall (orthorhombischer Edelstein, Querschnitt oft quadratisch)

(3) Farbwechsel-Effekt

Definition: Das Phänomen, dass Edelsteine unter verschiedenen Lichtquellen unterschiedliche Farben aufweisen.

Die Ursache: Wenn Edelsteine eine angemessene Menge an Chrom (Cr) oder Vanadium (V) enthalten, kann dieses Phänomen auftreten, das unabhängig von der Natürlichkeit des Edelsteins und davon ist, ob der Edelstein geschliffen oder poliert wurde; der Effekt der Farbveränderung kann sowohl bei Rohkristallen als auch bei synthetischen Edelsteinen beobachtet werden.

Methode zur Identifizierung: Beleuchten Sie den Edelstein mit zwei verschiedenen Farbtemperaturen des reflektierten Lichts (in der Regel natürliches Tageslicht und Kerzenlicht bei Nacht), und der Edelstein wird zwei deutlich unterschiedliche Farben aufweisen (Abbildung 2-3-75).

(4) Sand-Gold-Effekt

Definition: Wenn ein transparenter Edelstein undurchsichtige, flockige Feststoffeinschlüsse enthält, entsteht ein sternförmiges Reflexionsphänomen aufgrund der Reflexion des Lichts durch die undurchsichtigen, flockigen Feststoffeinschlüsse (Abbildungen 2-3-76, 2-3-77).

Abbildung 2-3-76 Sonnenstein (orange-rot, lichtdurchlässig).

Abbildung 2-3-77 Sonnenstein (hellorange-rot, transparent)

Ursache: Wenn ein transparenter oder halbtransparenter Edelstein undurchsichtige oder halbtransparente flockige feste Einschlüsse enthält (Abbildungen 2-3-78, 2-3-79), ist der Sandgold-Effekt sichtbar, der häufig bei Sonnenstein und Cordierit auftritt. Dieses Phänomen ist unabhängig von der Natürlichkeit des Edelsteins und davon, ob der Edelstein geschliffen oder poliert worden ist.

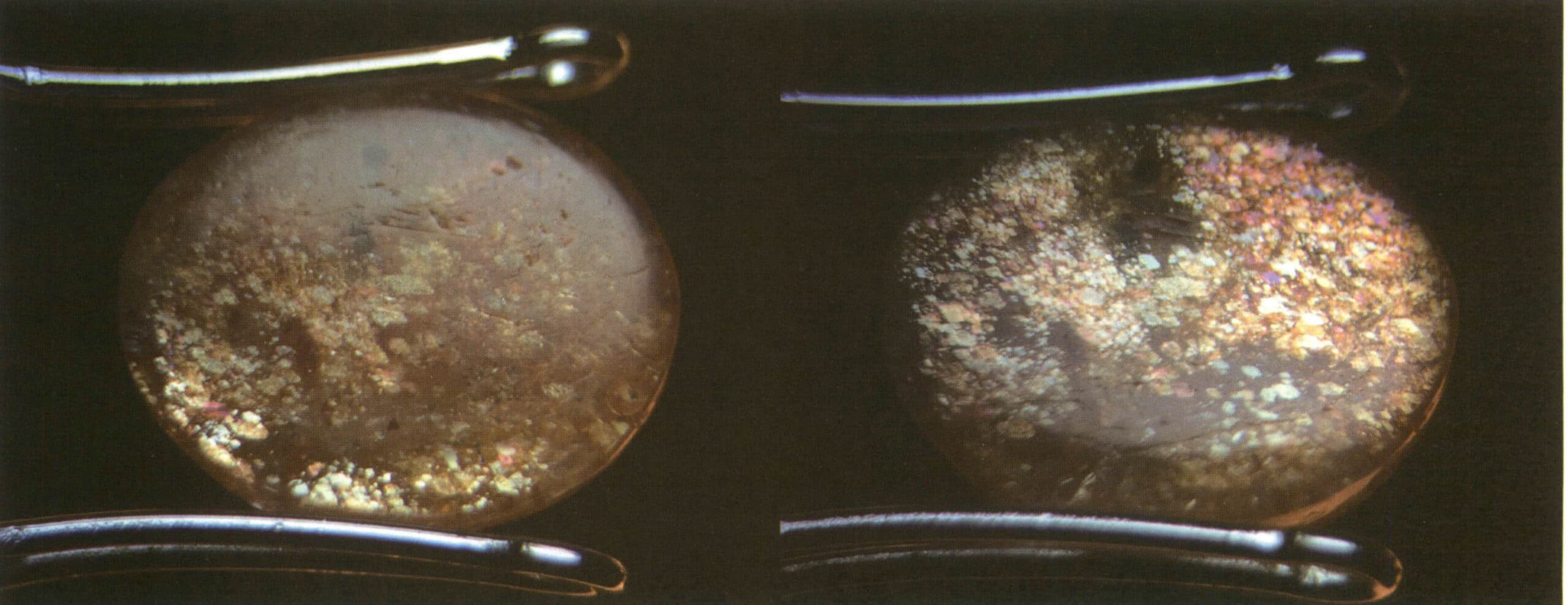

Abbildung 2-3-78 Vergrößerte Darstellung von Einschlüssen in Mondstein (10 x, vertikale Beleuchtungsmethode)

Abbildung 2-3-78 Vergrößerte Merkmale von Einschlüssen in Mondstein (10 x, vertikale Beleuchtungsmethode) Abbildung 2-3-79 Vergrößerte Darstellung von Einschlüssen in Sonnenstein (40 x, Dunkelfeld-Beleuchtungsmethode)

Methode zur Identifizierung: Beleuchten Sie den Edelstein mit reflektiertem Licht, und das Innere des Edelsteins wird sternförmige Reflexe aufweisen. Die sternförmigen Reflexe flackern, wenn sich die Lichtquelle oder die Position des Edelsteins relativ bewegt (Abbildung 2-3-80).

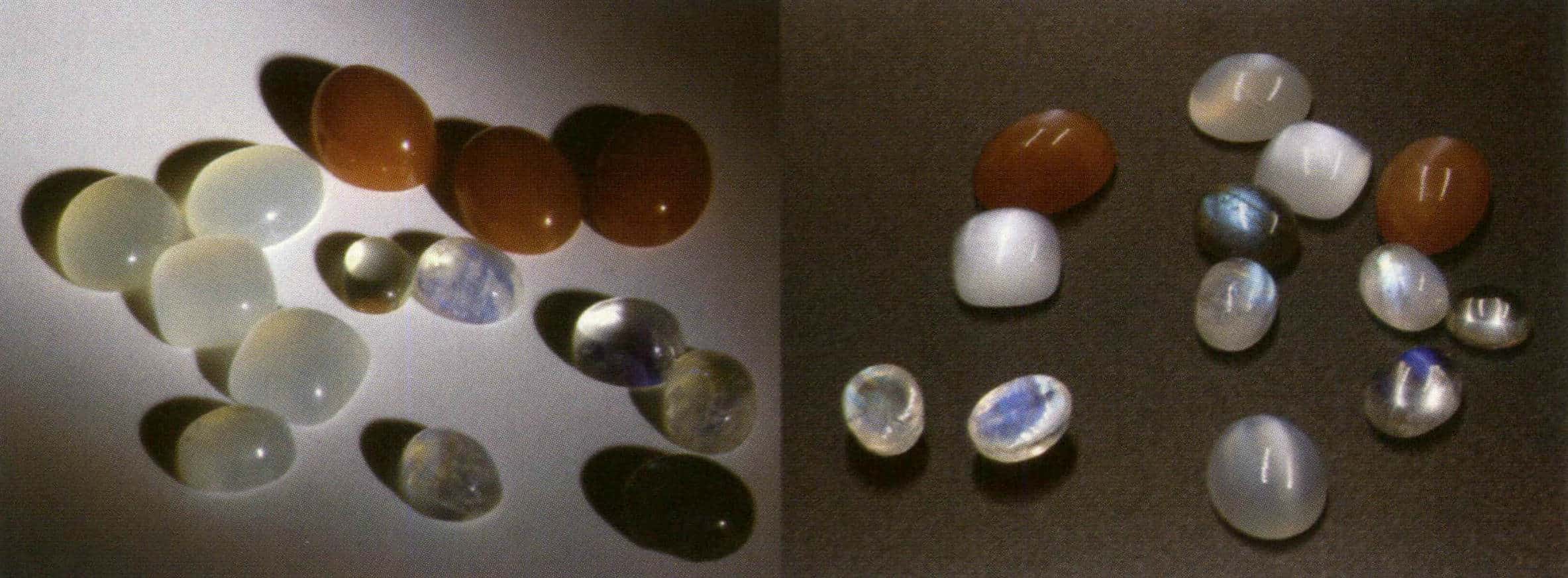

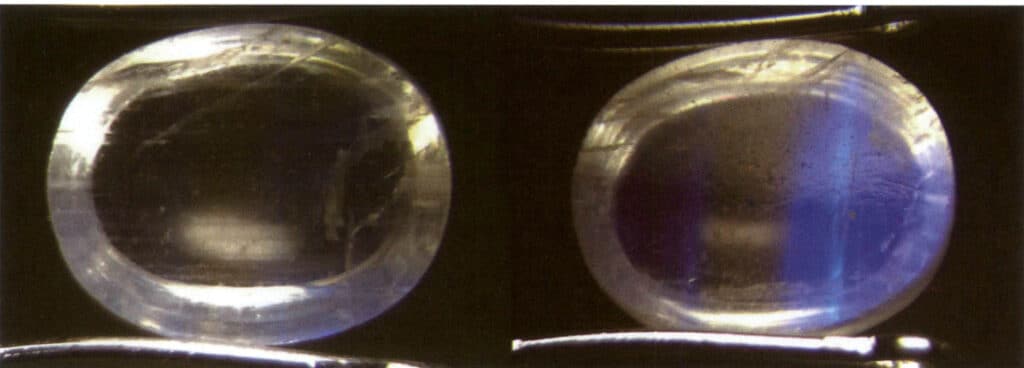

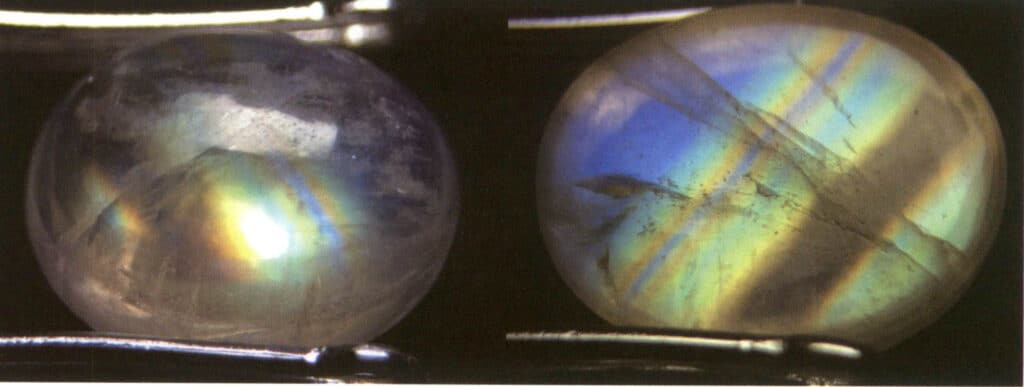

(5) Mondlicht-Effekt

Definition: Das Phänomen, dass einfallendes Licht im Inneren des Edelsteins gestreut wird, was zu einem hellen blauen oder milchig-weißen Licht in bestimmten Bereichen der Edelsteinoberfläche führt. Der Mondlichteffekt kann gleichzeitig mit anderen besonderen optischen Phänomenen auftreten, z. B. Katzenaugen-Mondstein, Spektral-Mondstein usw. (Abbildung 2-3-81)

Ursache: Der Mondlichteffekt tritt häufig bei Mondstein auf, einem Edelsteinmineral mit abwechselnden Schichten aus Albit und Kalifeldspat, wobei die Dicke der parallelen Schichten jedes Bestandteils zwischen 50 und l00 nm beträgt. Diese schichtweise Querstruktur streut das einfallende Licht und erzeugt eine wandernde Farbe auf der Oberfläche des Edelsteins. Je dicker die parallele Schicht ist, desto geringer ist die Sättigung der Wanderfarbe und desto deutlicher ist das gräuliche Weiß. Der blaue Mondlichteffekt kann beispielsweise von vorne unter dem reflektierten Licht beobachtet werden, da blaues und violettes Licht stark gestreut wird. Der Streuungsgrad des Lichts anderer Farben ist gering, und der größte Teil des zusammengesetzten Lichts geht durch die Probe in die Komplementärfarbe von blauem und violettem Licht über - orangefarbenes und gelbes Licht (Abbildung 2-3-82).

Methode zur Identifizierung: Beleuchten Sie den Edelstein mit reflektiertem Licht; eine trübe Farbe erscheint in einer bestimmten Richtung auf der Oberfläche des Edelsteins. Die trübe Farbe ändert sich, wenn sich die relative Position der Lichtquelle oder des Edelsteins bewegt. Bei leichten Drehungen in der Nähe des Bereichs, in dem der Mondlichteffekt auftritt, ändert sich der Farbton des Mondlichteffekts nicht; ist die Drehung jedoch zu groß, ist der Mondlichteffekt nicht sichtbar (Abbildungen 2-3-83 bis 2-3-86).

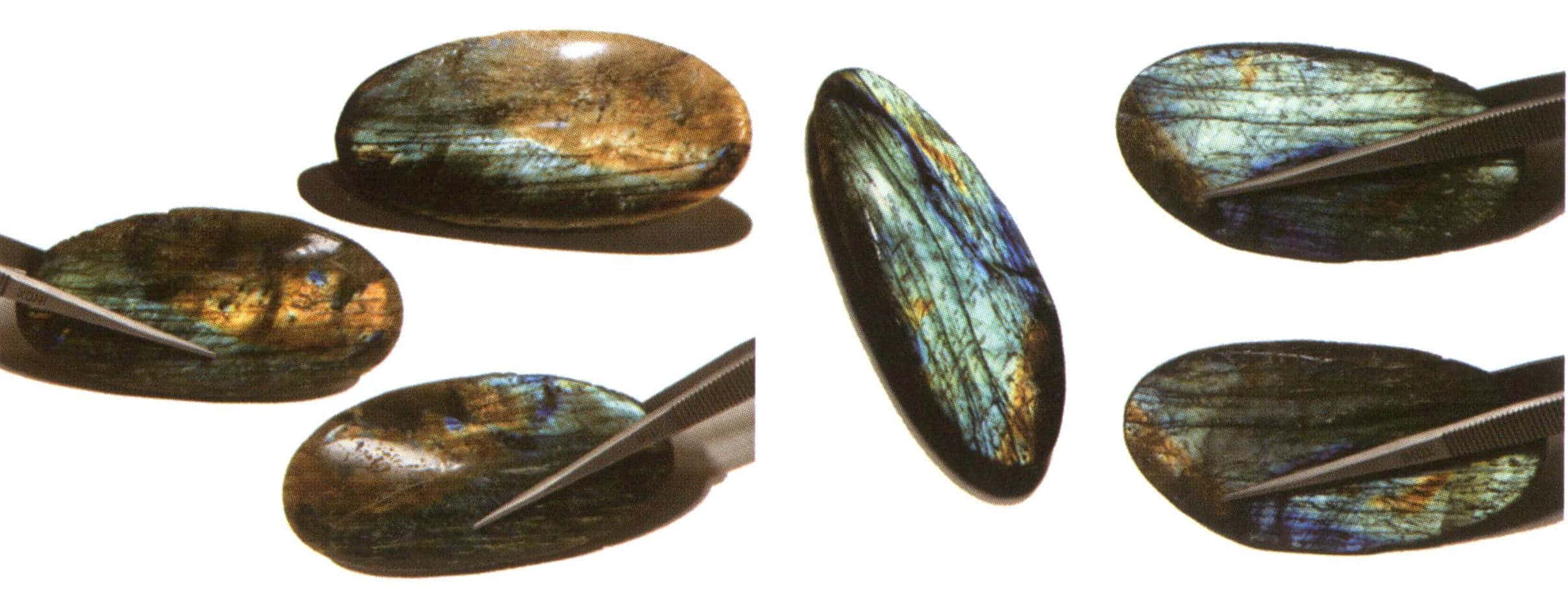

(6) Farbwechselnder Effekt

Der Farbwechsel wird auch als Farbspiel bezeichnet.

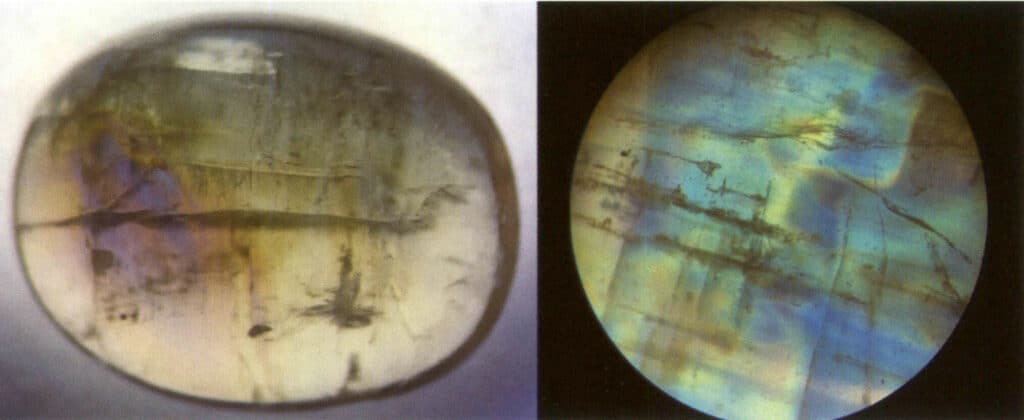

Definition: Die Farbveränderung von Edelsteinen durch unterschiedliche Lichtquellen oder Beobachtungswinkel wird als Farbänderungseffekt bezeichnet. Zu den Edelsteinen, die den Farbwechseleffekt hervorrufen können, gehört Labradorit (Abbildung 2-3-87).

Die Ursache: Wenn Licht durch Edelsteine mit einer bestimmten strukturellen Zusammensetzung reflektiert oder durchgelassen wird, ändern sich die Farben aufgrund von Beugungs- und Interferenzeffekten, je nach Beleuchtungsrichtung oder Beobachtungswinkel.

Methode zur Identifizierung: Angenommen, das reflektierte Licht wird zur Beleuchtung des Edelsteins verwendet, selbst wenn sich die Beleuchtungsrichtung und der Beobachtungswinkel nicht ändern, solange der Edelstein bewegt wird. In diesem Fall wird seine Farbe allmählich in eine andere Farbe übergehen.

Auf ein und demselben Edelstein werden die verschiedenfarbigen Teile als Farbflecken bezeichnet, die in Form und Größe variieren. Ihre Ränder sind oft unregelmäßig und gehen von einem Farbfleck zum anderen über (die Farbflecken von opalartigem, farbwechselndem Glas, Kunststoff oder synthetischem Opal haben oft regelmäßige, gezackte Ränder).

Das Spektrum des Farbwechsels kann ein Vollfarbwechsel von Purpur zu Rot oder ein dichroitischer oder trichroitischer Farbwechsel von Purpur zu Grün sein.

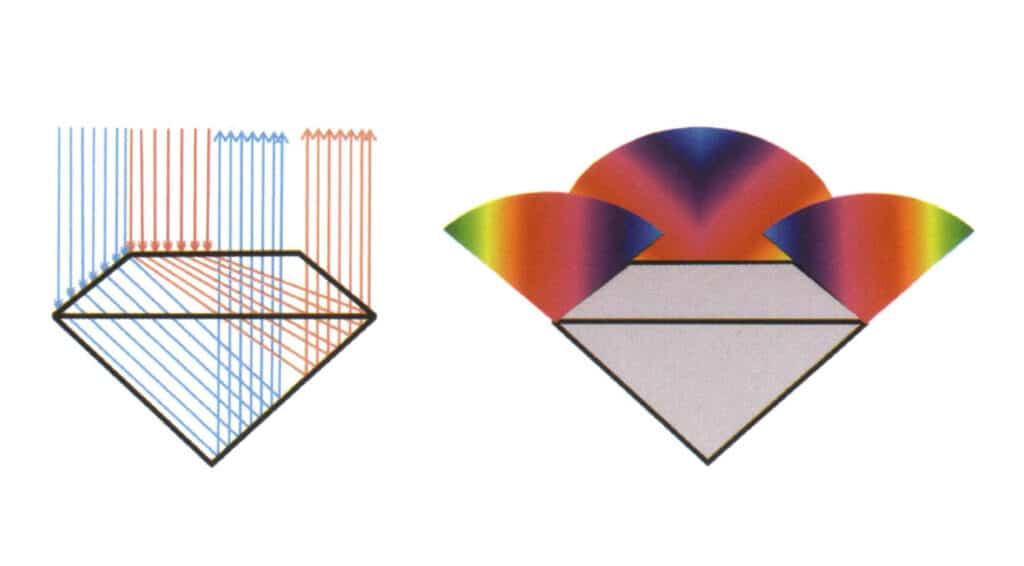

7. Dispersion von Kristallen

7.1 Definition der Dispersion

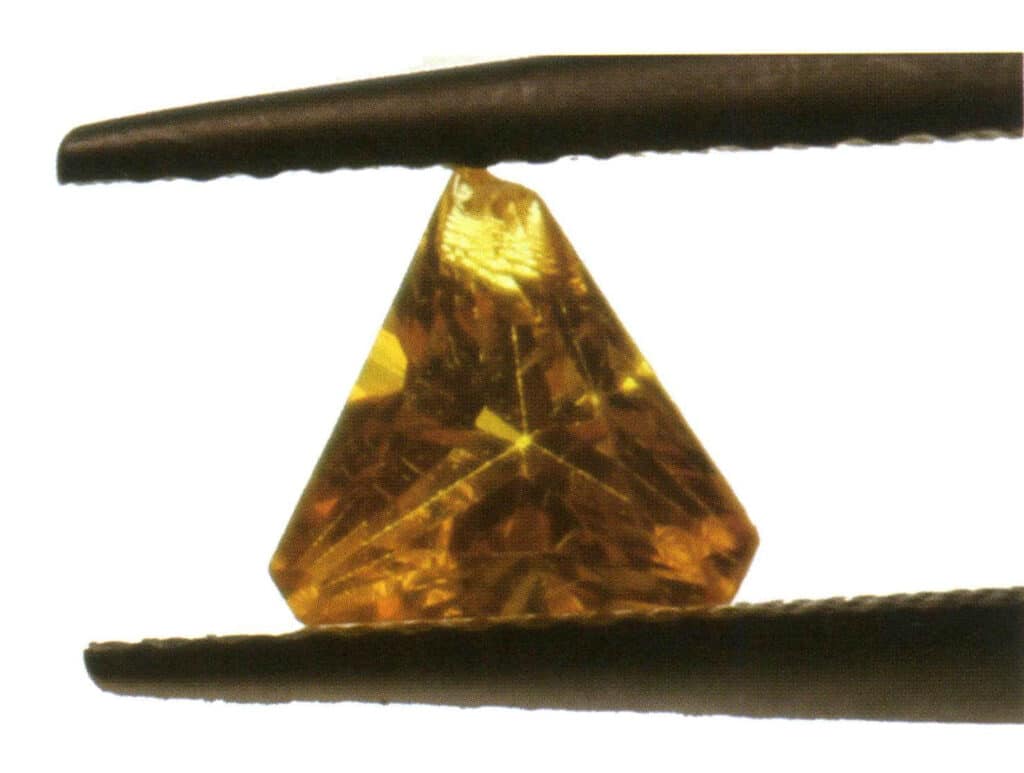

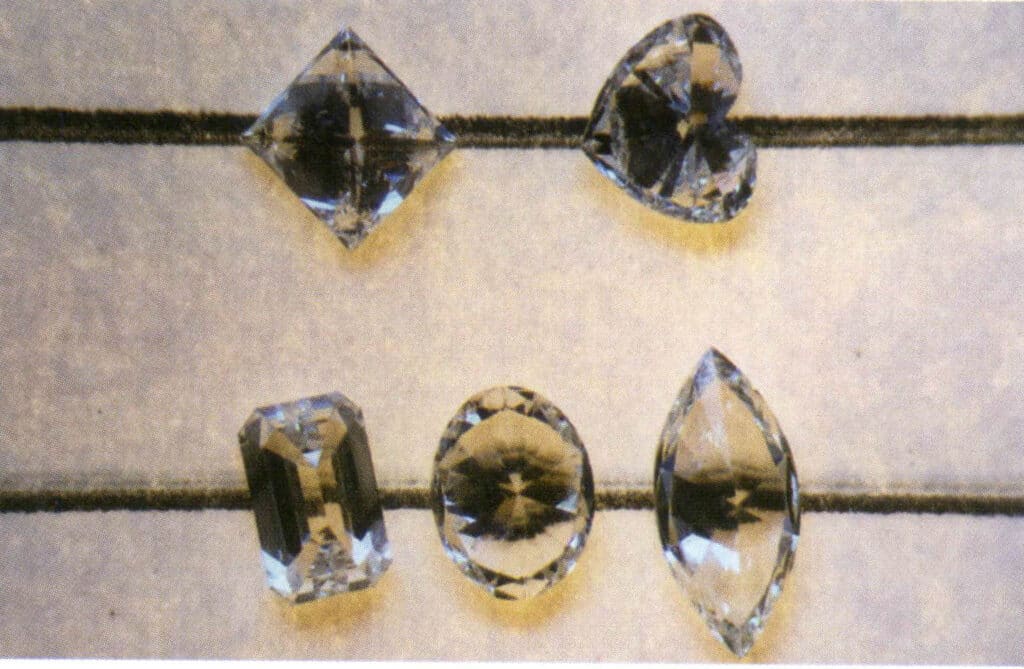

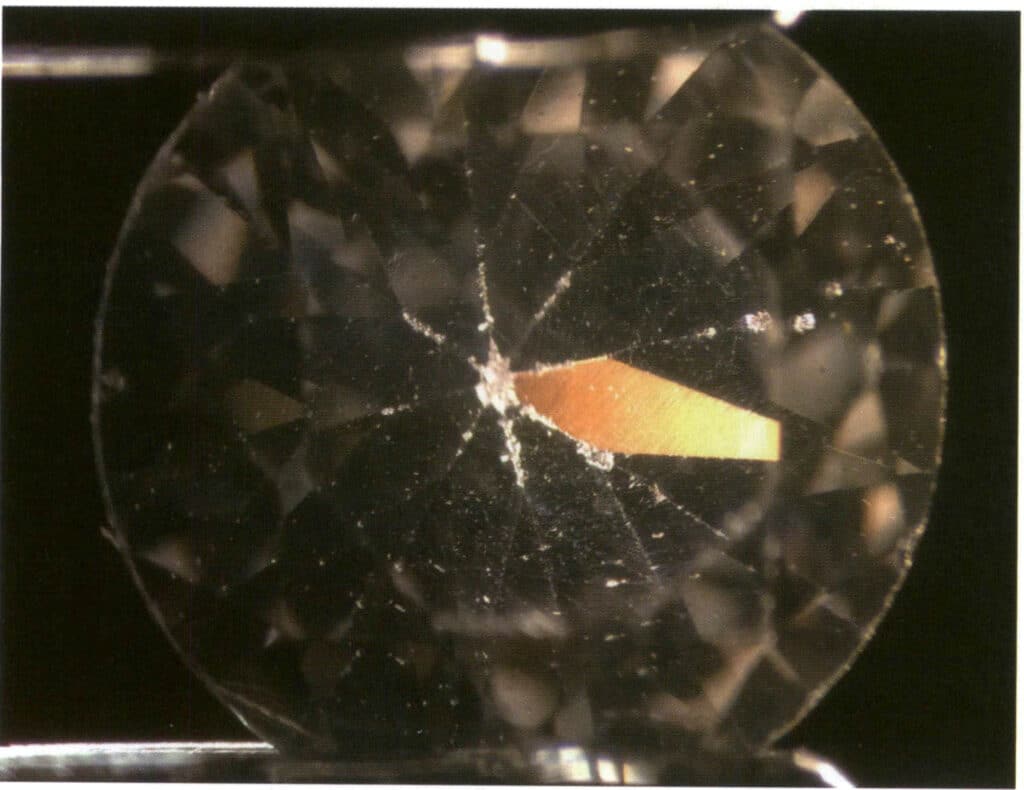

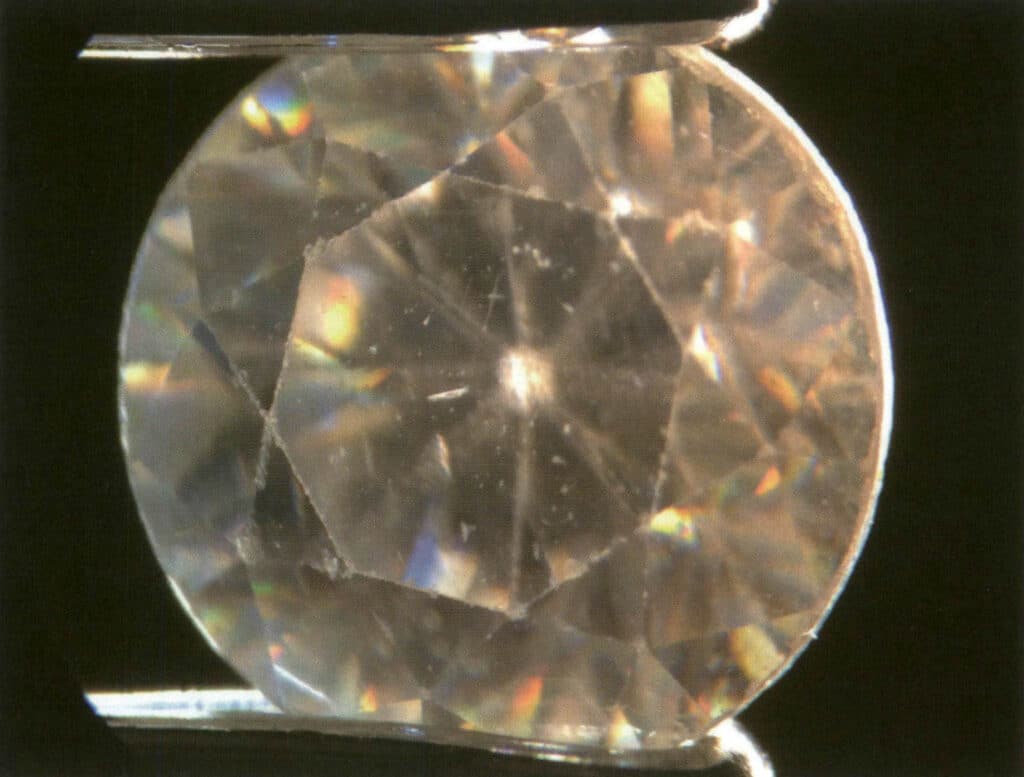

Dispersion ist das Phänomen, bei dem weißes, zusammengesetztes Licht in verschiedene Wellenlängenspektren zerlegt wird, wenn es durch Materialien mit Prismeneigenschaften fällt. Sie kann als die Fähigkeit von Edelsteinen beschrieben werden, weißes Licht in sieben Farben zu brechen, oder als das farbenfrohe Phänomen verstanden werden, das im Inneren von facettierten Edelsteinen sichtbar wird, wenn sie unter einer Lichtquelle geschüttelt werden (Abbildung 2-3-88). Auf dem Markt wird es gemeinhin als "Feuer" oder "Feuerfarbe" bezeichnet, ein technischer Begriff, der häufig im Zusammenhang mit Diamanten diskutiert wird.

Dispersion ist ein einzigartiges Phänomen bei Edelsteinen mit facettierten Kristallen. Dispersion hat nichts mit der Natürlichkeit des Edelsteins zu tun; auch synthetische Edelsteine können Dispersionserscheinungen aufweisen, z. B. synthetisches Strontiumtitanat, synthetischer Rutil, synthetischer kubischer Zirkon, synthetisches Siliciumcarbid und synthetischer Aluminiumgranat (Abbildung 2-3-89). Die Dispersion steht in keinem Zusammenhang mit dem Kristallsystem des Edelsteins; so kann Dispersion beispielsweise bei Diamanten des isometrischen Kristallsystems und bei synthetischem Siliciumcarbid des hexagonalen Kristallsystems beobachtet werden.

Bei der Identifizierung von Edelsteinen variieren die Farben und Streuungsbereiche verschiedener Edelsteine bei der Facettierung mit "innerer Totalreflexion", was uns helfen kann, Diamanten schnell von ihren Imitationen zu unterscheiden (Abbildungen 2-3-90, 2-3-91).

Abbildung 2-3-90 Streuung von Diamant

Abbildung 2-3-91 Dispersion von synthetischem Siliciumcarbid (eines der üblichen Diamantsimulanzien)

7.2 Wichtige Punkte zur Beobachtung der Ausbreitung

① Verwenden Sie Durchlicht, um die Streuung des Edelsteins in einer bestimmten Richtung zu beobachten. Um das Phänomen deutlicher zu machen, empfiehlt es sich, von der Spitze des Pavillons aus in Richtung des Kronentisches zu beobachten (Abbildung 2-3-92).

② Wenn der Edelstein offensichtliche Einschlüsse (Verunreinigungen) enthält, kann die Verringerung der Transparenz des Edelsteins die Beobachtung der Dispersion beeinträchtigen.

Edelsteine mit dem gleichen Dispersionsgrad (der auch als gleiche Dispersionsrate bezeichnet werden kann) sind schwieriger zu beobachten, wenn sie dunkler gefärbt sind als heller gefärbte Edelsteine unter den gleichen anderen Bedingungen (Abbildung 2-3-93).

Dispersion ist eines der häufigsten Phänomene bei facettierten Edelsteinen, und die Qualität des Schliffs (insbesondere, ob der Schliff eine "innere Totalreflexion" des in den Edelstein einfallenden Lichts erreichen kann) beeinflusst die Sichtbarkeit der Dispersion.

⑤ Die Nichtberücksichtigung anderer Faktoren hat keinen Einfluss auf die Beobachtungsergebnisse der Streuung.

7.3 Beschreibung der Dispersionsmethoden

In der Regel beschreiben wir die Schwierigkeit der Beobachtung des Dispersionsphänomens, z. B. offensichtlich oder nicht offensichtlich.

8. Definitionen optischer Begriffe im Zusammenhang mit Kristallen bei der Verwendung herkömmlicher Laboridentifikationsgeräte

8.1 Isotrope und inhomogene Materialien

(1) Isotroper Körper

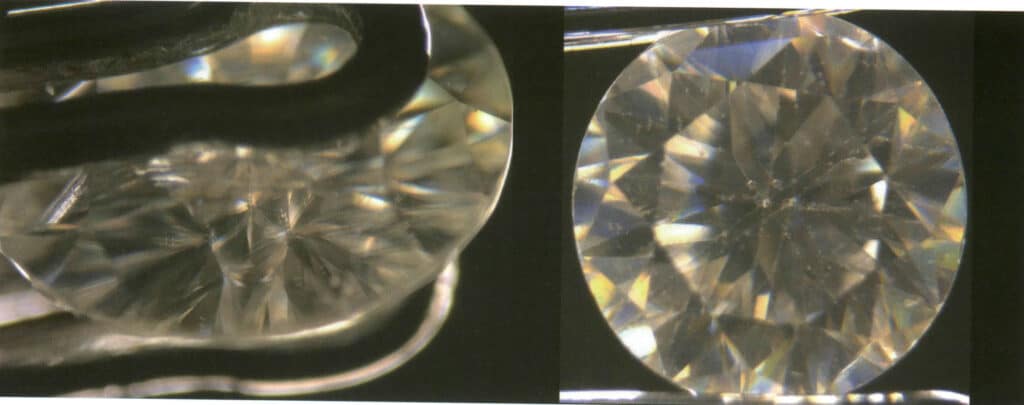

Definition: Eine Art von Edelstein mit isotropen optischen Eigenschaften. Dazu gehören Edelsteine des isometrischen Kristallsystems und einige amorphe und transparente bis durchscheinende organische Edelsteine (Abbildungen 2-3-94 bis 2-3-96).

Methode zur Identifizierung: Isotrope Körper können vor der Bearbeitung vorläufig anhand ihrer Form beurteilt werden. Die meisten isotropen Körper nach der Bearbeitung können nur mit Hilfe von Instrumenten unterschieden werden, z. B. durch Beobachtung, ob der Edelstein in einem Refraktometer eine einfache Brechung aufweist, durch Vergrößerung, um zu prüfen, ob er keine Geisterbilder aufweist und ob er unter polarisiertem Licht völlig dunkel erscheint oder eine anormale Extinktion zeigt.

Abbildung 2-3-94 Edelsteine des fortgeschrittenen Kristallsystems (Diamant)

Abbildung 2-3-95 Amorphe Feststoffe (natürliches Glas)

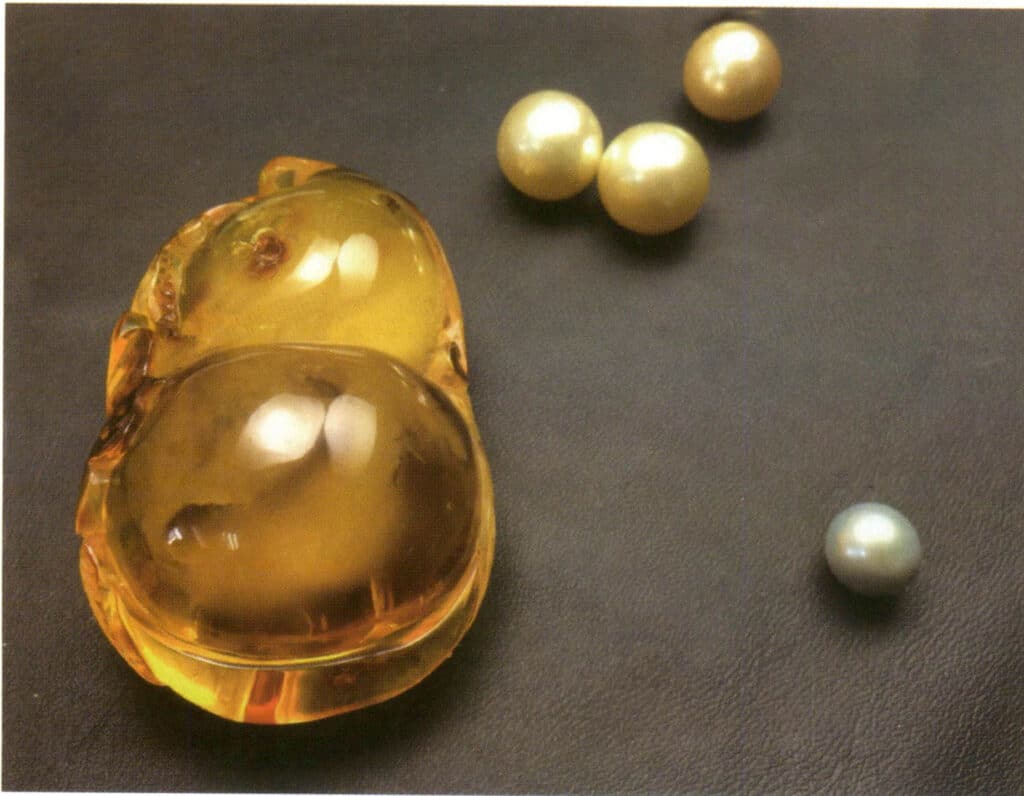

Abbildung 2-3-96 Organischer Edelstein (gelber transparenter Bernstein)

Copywrite @ Sobling.Jewelry - Hersteller von kundenspezifischem Schmuck, OEM- und ODM-Schmuckfabrik

(2) Nicht-homogener Körper

Definition: Eine Art der optischen Anisotropie in Edelsteinen und Mineralien. Umfasst Edelsteine des trigonalen Systems (Abbildung 2-3-97), des tetragonalen Systems (Abbildung 2-3-98), des hexagonalen Systems (Abbildung 23-99), des orthorhombischen Systems (Abbildung 2-3-100), des monoklinen Systems (Abbildung 2-3-101) und des triklinen Systems (Abbildung 2-3-102).

Verfahren zur Identifizierung: Der inhomogene Körper kann vor der Bearbeitung durch seine Form genau identifiziert werden. Nach der Bearbeitung können einige Edelsteine des inhomogenen Körpers genau identifiziert werden, wenn sie sichtbaren Pleochroismus aufweisen, aber die meisten inhomogenen Körper müssen mit einem Refraktometer, Mikroskop, Polarisator oder Dichroskop unterschieden werden.

Abbildung 2-3-97 Zwischenkristallfamilie trigonales System Turmalin

Abbildung 2-3-98 Zirkon der Zwischenkristallfamilie im tetragonalen System

Abbildung 2-3-99 Smaragd der Zwischenkristallfamilie im hexagonalen System

Abbildung 2-3-100 Topas der niederwertigen Kristallfamilie im orthorhombischen System

Abbildung 2-3-101 Spodumen der niederwertigen Kristallfamilie im monoklinen System

Abbildung 2-3-102 Amazonenstein des niederen Kristallsystems (triklin)

8.2 Einachsige Brechung, Doppelbrechung, Doppelbrechungsindex

Unter einachsiger Brechung versteht man das Phänomen, dass sich der Einfallswinkel ändert, wenn Licht in ein transparentes oder halbtransparentes homogenes Medium eintritt, und das Licht sich nicht aufspaltet.

Doppelbrechung bezeichnet das Phänomen, dass sich nach dem Eintritt des Lichts in den transparenten bis leicht transparenten heterogenen Körper der Einfallswinkel ändert und das Licht in zwei Strahlen aufgeteilt wird (Abbildung 2-3-103). Die beiden Lichtstrahlen, die dem Brechungsgesetz des Lichts folgen, werden als normales Licht bezeichnet, die anderen als außergewöhnliches Licht.

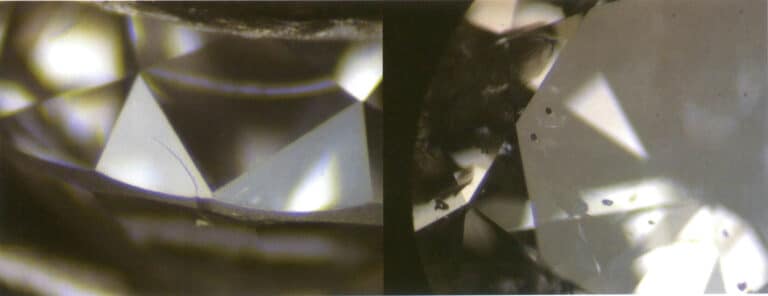

Doppelbrechung ist eines der Phänomene inhomogener Edelsteine, und bestimmte Edelsteine mit besonders hoher Doppelbrechung können eine mit bloßem Auge erkennbare Doppelbrechung aufweisen (Abbildung 2-3-104 bis Abbildung 2-3-105)

Abbildung 2-3-104 Das Phänomen der Doppelbrechung in Edelsteinen

Abbildung 2-3-105 Das Phänomen der Doppelbrechung in Edelsteinen (der Doppelbrechungsindex von synthetischem Siliciumcarbid auf der linken Seite beträgt 0,043, und der Doppelbrechungsindex von synthetischem Rutil auf der rechten Seite beträgt 0,287)

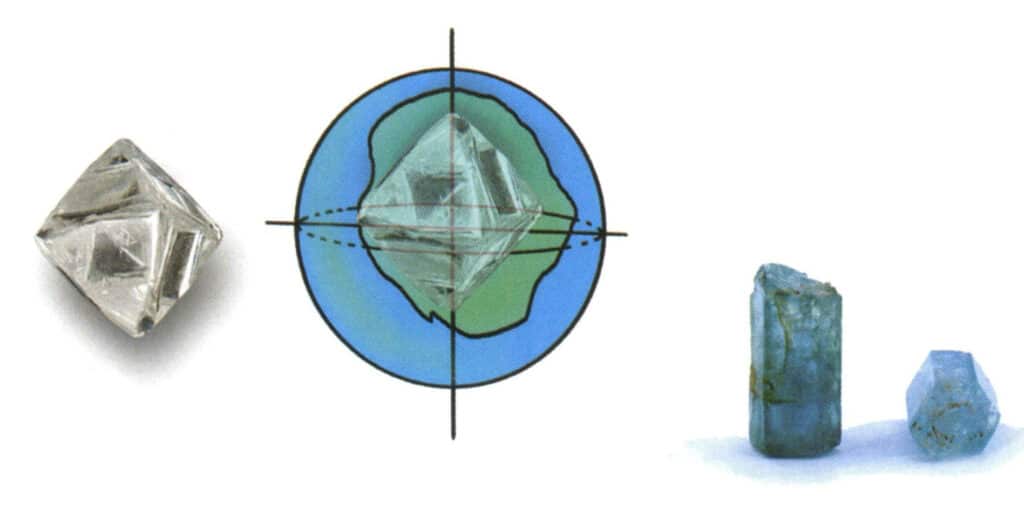

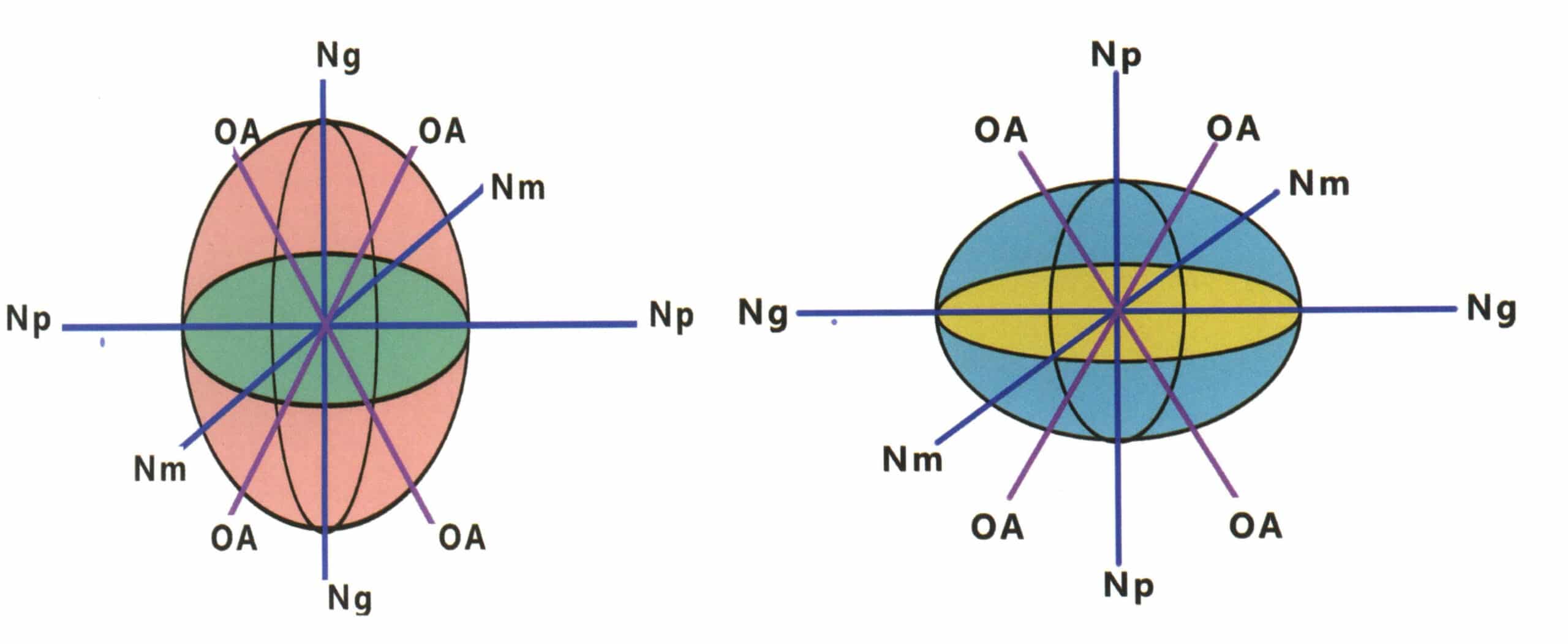

8.3 Optische Achse, optische Indikatrix, einachsiger Kristall, biaxialer Kristall

(1) Optisch Achse

Wenn Licht in ein inhomogenes Medium eintritt, wird es normalerweise doppelt gebrochen. In einachsigen Kristallen gibt es jedoch eine Richtung, in der sich das einfallende Licht nicht teilt; in zweiachsigen Kristallen gibt es zwei Richtungen, in denen sich das einfallende Licht nicht teilt. Diese eine oder zwei Richtungen, in die sich das einfallende Licht nicht teilt, werden in der Kristalloptik als optische Achse (OA) bezeichnet.

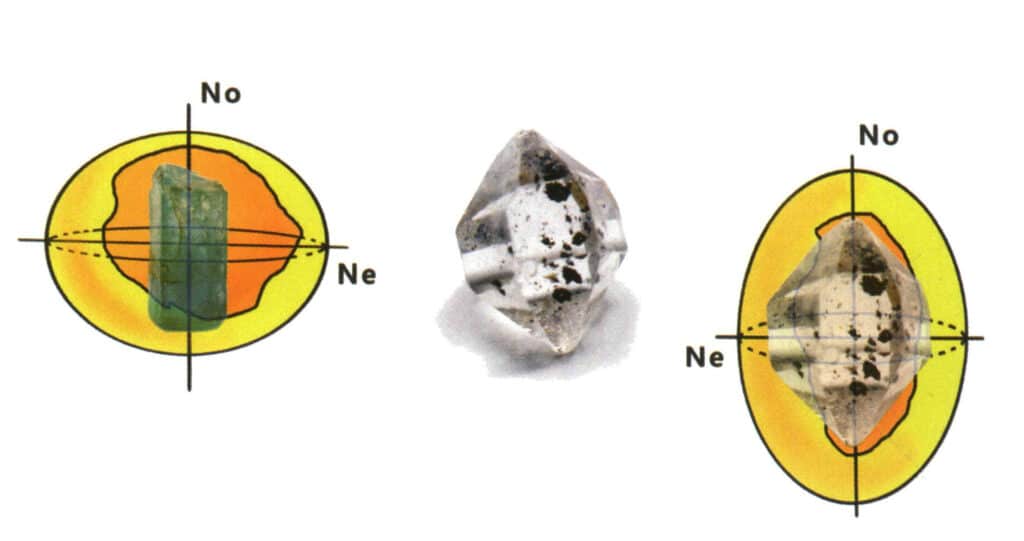

(2) Optisch Indikatrix

Eine hypothetische geschlossene Kugel, deren Radius in allen Richtungen gleich dem Brechungsindex des gemessenen Edelsteins ist. Obwohl der Brechungsindex des gemessenen Edelsteins variiert, hat die Gesamtform des Lichtratenkörpers nur zwei Formen: eine Kugel und eine grobe Kugel.

Der Lichtdurchsatzkörper eines isotropen Körpers ist eine Kugel. Jeder Querschnitt durch den Mittelpunkt der Kugel in beliebiger Richtung ist ein kreisförmiger Querschnitt, und sein Radius entspricht dem Brechungsindex des isotropen Edelsteins (Abbildung 2-3-106). Der Lichtratenkörper eines inhomogenen Körpers ist ein Ellipsoid, wobei der Lichtratenkörper der mittleren Kristallfamilie einen kreisförmigen Querschnitt aufweist (Abbildung 2-3-107) und der Lichtratenkörper der unteren Kristallfamilie einen elliptischen Querschnitt hat (Abbildung 2-3-108).

Abbildung 2-3-106 Leuchtkraft eines homogenen Körpers

Abbildung 2-3-107 Einachsiger Kristall-Lichtratenkörper (No ist die Richtung der Lichtbrechung, die den optischen Gesetzen folgt, Ne ist die Richtung der Lichtbrechung, die den optischen Gesetzen nicht gehorcht, auch bekannt als die Richtung des außergewöhnlichen Lichts, OA-Richtung fällt mit No zusammen, der Querschnitt ist kreisförmig, OA gibt die Richtung der optischen Achse an)

(3) Uniaxialer Kristall

Ein inhomogener Edelstein mit einer optischen Achse wird als uniaxialer Kristall bezeichnet. Edelsteine aus der Familie der Zwischenkristalle sind allesamt einachsige Kristalle (Abbildung 2-3-109). Zum Beispiel alle Edelsteine des trigonalen Systems wie Turmalin, Kristall, Rubin und Saphir und alle Edelsteine des tetragonalen Systems wie Zirkon sowie alle Edelsteine des hexagonalen Systems wie die Beryllfamilie und Apatit.

Edelsteine mit einer relativ perfekten Kristallform können aufgrund ihrer Form direkt als einachsige Kristalle identifiziert werden.

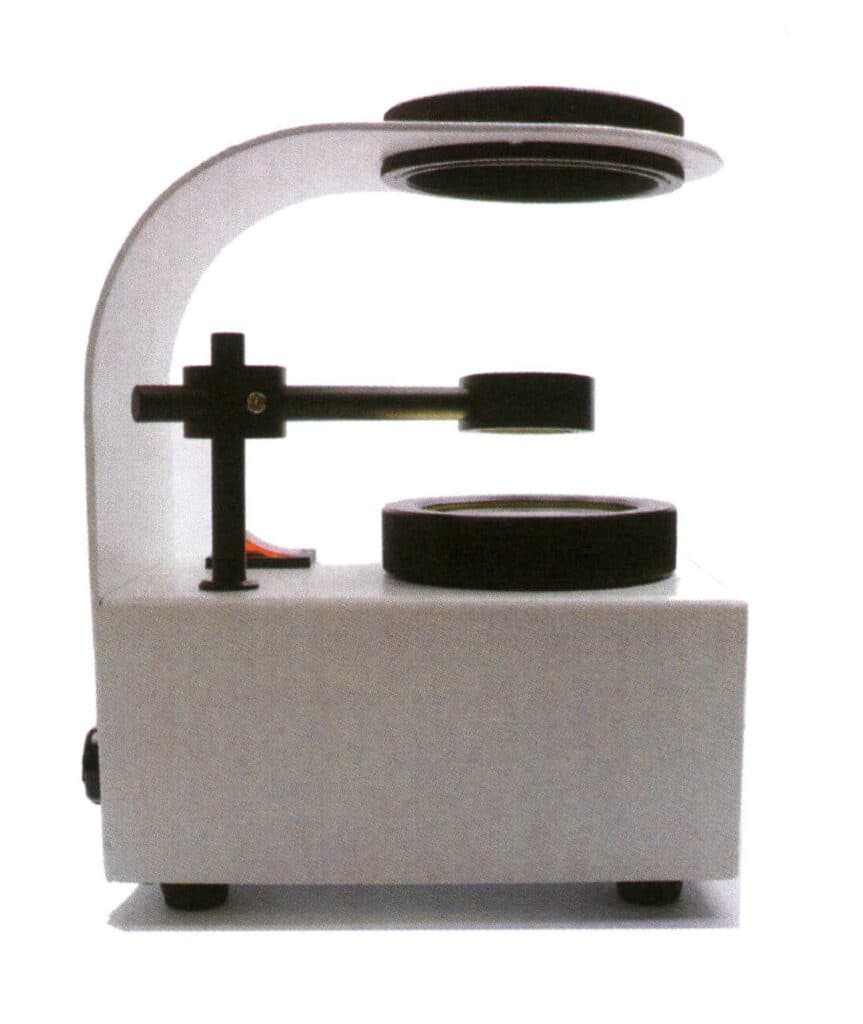

Die unvollkommene Kristallform und die bearbeiteten Edelsteine lassen sich nicht allein aufgrund ihres Aussehens als einachsige Kristalle bestimmen (Abbildung 2-3-110). Nur durch Beobachtung der entsprechenden Erscheinungen unter einem Refraktometer (Abbildung 2-3-111) oder einem Polarisationsmikroskop (Abbildung 2-3-112) kann eine Bestimmung vorgenommen werden.

Abbildung 2-3-109 Turmalin der mittleren Kristallgruppe, die Kristallform ist relativ perfekt und kann direkt anhand der Form des einachsigen Kristalls beurteilt werden.

Abbildung 2-3-110 Der bearbeitete Edelstein kann nicht nach seinem Aussehen beurteilt werden (links Smaragd, rechts Turmalin)

Abbildung 2-3-111 Refraktometer

Abbildung 2-3-112 Polarisator

(4) Biaxiale Kristalle

Inhomogene Edelsteine mit zwei optischen Achsen werden als diaxial bezeichnet. Edelsteine der unteren Kristallgruppe sind alle biaxial (Abbildung 2-3-113). Zum Beispiel Topas, Olivin und alle anderen rhombischen Edelsteine, Diopsid, monokline Edelsteine, Lapidit, Sonnenstein, Mondstein und trikline Edelsteine.

Edelsteine mit einer relativ perfekten Kristallform können aufgrund ihrer Form direkt als biaxiale Kristalle identifiziert werden (Abbildung 2-3-114).

Edelsteine mit unvollkommenen Kristallformen und solche, die bearbeitet wurden, können nicht anhand ihrer Form als biaxiale Kristalle identifiziert werden; sie können nur durch Beobachtung der entsprechenden Erscheinungen unter einem Refraktometer oder Polarisationsmikroskop bestimmt werden.

Abbildung 2-3-113 Topas der unteren Kristallgruppe hat eine relativ perfekte Kristallform und kann anhand seiner Form direkt als biaxialer Kristall beurteilt werden.

Abbildung 2-3-114 Der fertige Stein kann nicht nach seinem Aussehen beurteilt werden.

8.4 Ausbreitungsgrad, interne Totalreflexion

(1) Ausbreitungsgeschwindigkeit

Der Unterschied im Brechungsindex wurde für die B-Linie (686,7 nm) und die G-Linie (430,8 nm) des Sonnenspektrums gemessen. Er kann aber auch einfacher als der Unterschied zwischen zwei spezifischen Brechungsindizes desselben Edelsteins verstanden werden, wobei jeder spezifische Brechungsindex unter Licht einer bestimmten Energie gemessen wird.

Die Dispersionsrate von Edelsteinen wird selten auswendig gelernt; sie wird hauptsächlich als Referenz und zum Vergleich verwendet.

Im Allgemeinen gilt: Je höher die Dispersionsrate eines Edelsteins ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass er unter facettierten Edelsteinen mit demselben internen Totalreflexionsgrad Dispersionserscheinungen aufweist (Abbildung 2-3-115). Die Dispersionsrate von Edelsteinen wird nur selten gespeichert; sie wird hauptsächlich als Referenz und zum Vergleich verwendet.

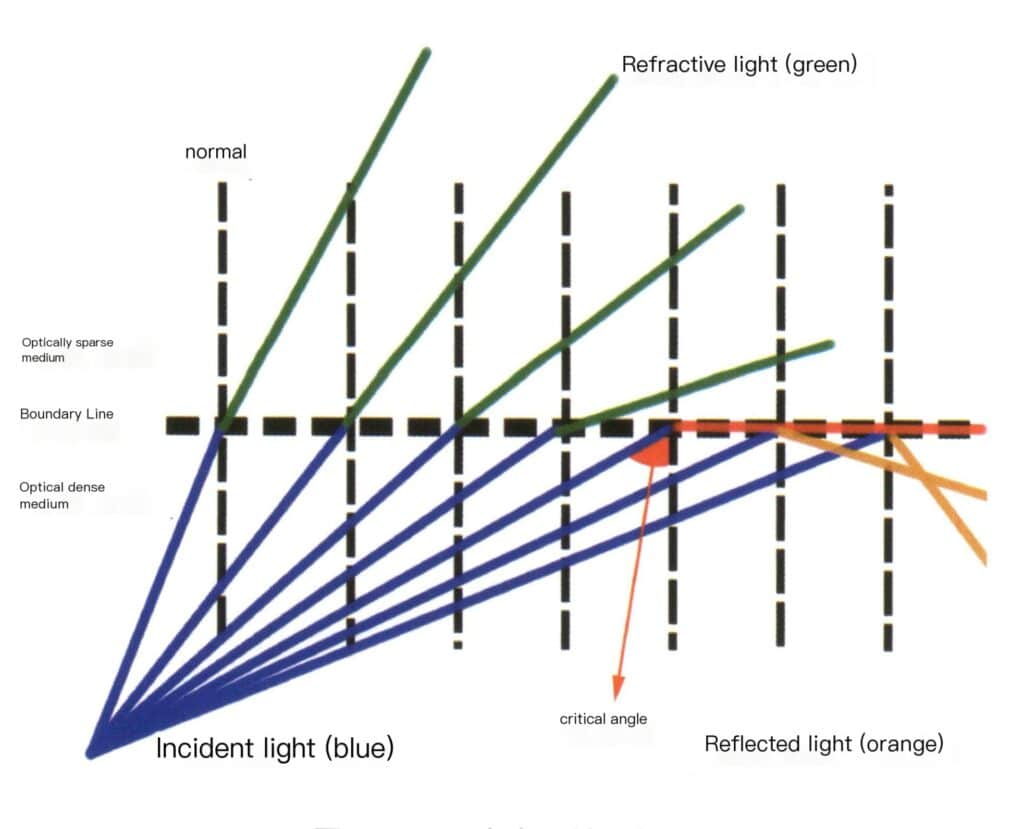

(2) Interne Totalreflexion

Brechung tritt auf, wenn Licht durch Materialien mit unterschiedlicher optischer Dichte fällt. Wenn sich das Licht von einem dichten Medium zu einem weniger dichten Medium bewegt, weicht der gebrochene Strahl von der normalen Richtung ab, und der Brechungswinkel ist größer als der Einfallswinkel. Der Einfallswinkel, bei dem der Brechungswinkel 90° beträgt, wird als Grenzwinkel bezeichnet; alle einfallenden Lichtstrahlen, die größer als der Grenzwinkel sind, können nicht in das weniger dichte Medium eindringen und werden innerhalb des dichten Mediums reflektiert, wobei das Reflexionsgesetz gilt (Abbildung 2-3-116).

Bei der Anwendung dieses Prinzips im Facettenschliff und beim Schleifen kann es selbst bei einer sehr geringen Dispersionsrate des Edelsteins zu einer spürbaren Streuung kommen (Abbildung 2-3-117).

Abbildung 2-3-116 Schematisches Diagramm der inneren Totalreflexion

Abbildung 2-3-117 Schematische Darstellung des Lichtweges eines Standarddiamanten mit rundem Brillantschliff und interner Totalreflexion.

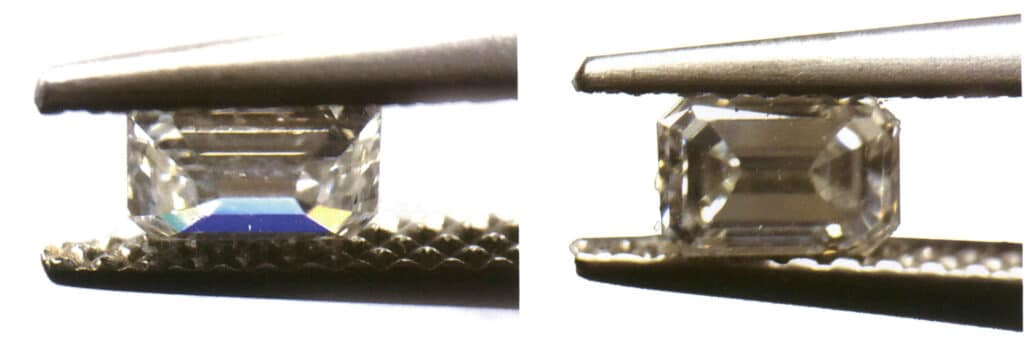

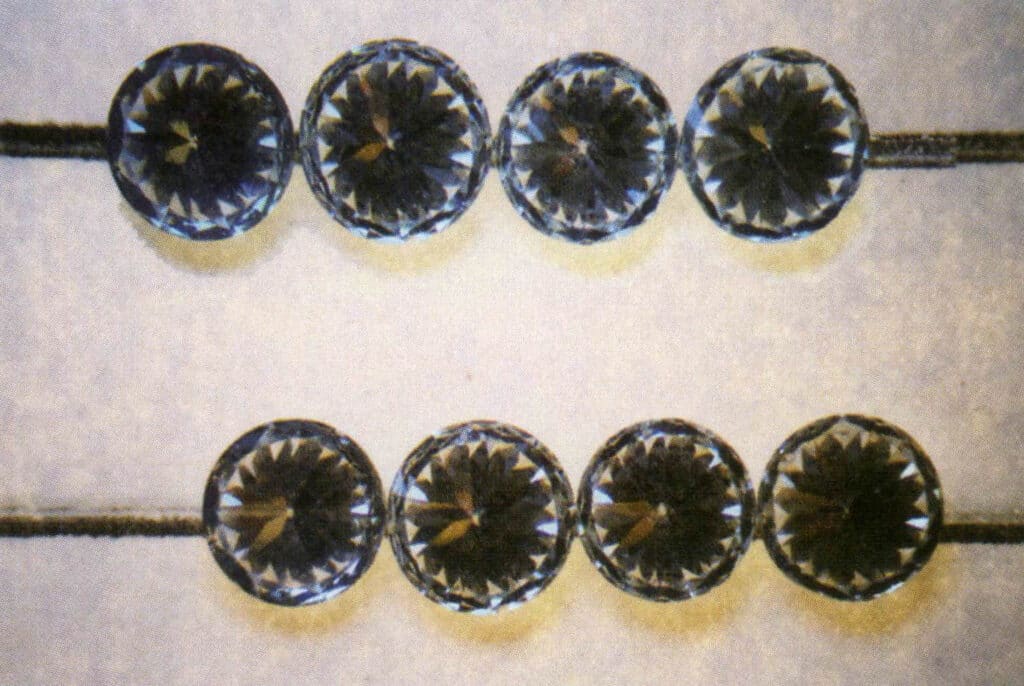

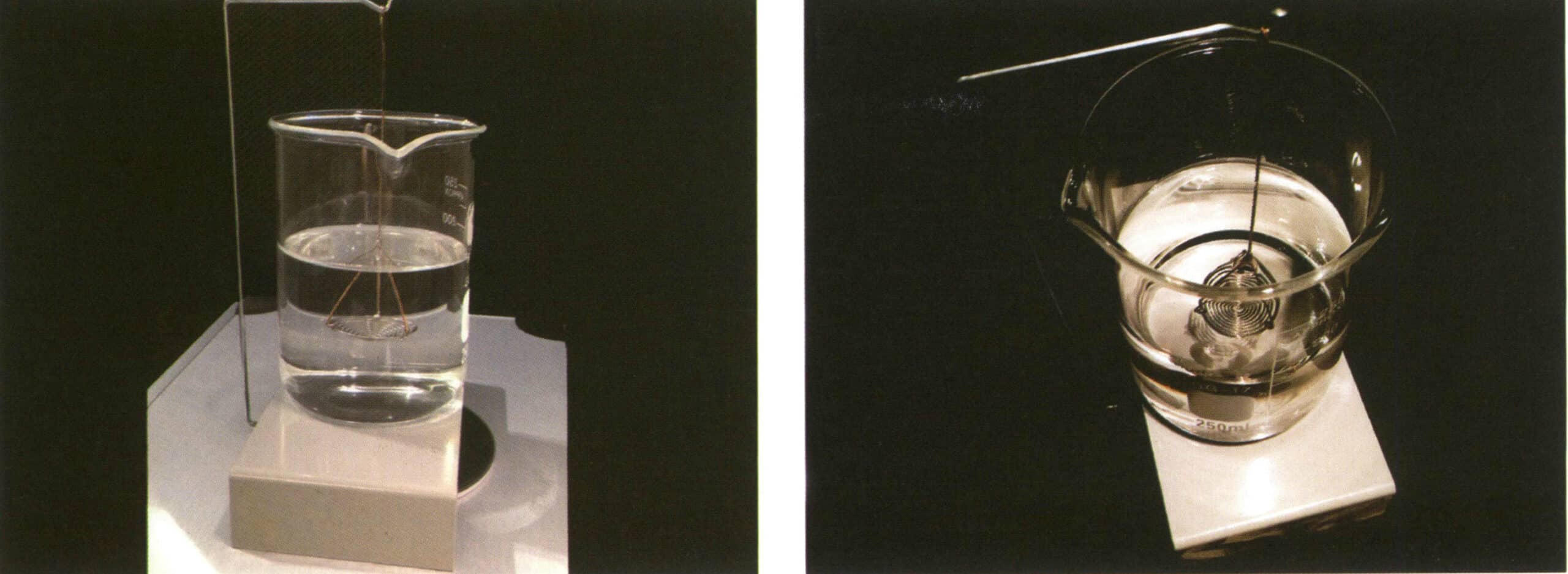

Dieses Prinzip wird auch bei der Identifizierung von Diamanten und Diamantenimitaten angewandt, was gemeinhin als Linientest bezeichnet wird. Die Schritte und Analyseergebnisse dieses Experiments sind wie folgt: Legen Sie den Edelstein mit der größten Fläche nach unten und dem spitzen Ende nach oben auf ein Stück Papier, auf das gerade Linien gezeichnet sind. Wenn die Linien durch den Edelstein hindurch zu sehen sind, handelt es sich um eine Diamantimitation, andernfalls um einen Diamanten. Es ist besonders wichtig zu beachten, dass die experimentelle Beurteilung falsch ist, wenn das Verhältnis von Taillenlänge zu Breite des geprüften Edelsteins von 1 1 abweicht oder wenn der geprüfte Edelstein einen Sub-Diamantglanz oder Diamantglanz aufweist (Abbildungen 2-3-118 bis 2-3-121).

Abbildung 2-3-118 Unterhalb des Edelsteins ist durch das Diamantenimitat eine gerade Linie zu sehen, die in zwei Teile geteilt ist.

Abbildung 2-3-119 Gerade Linien sind durch die Raute nicht zu sehen.

Abbildung 2-3-120 Einige Diamantenimitate weisen diamantähnliche Phänomene auf und können die darunter liegenden Linien durch den Edelstein nicht zeigen (die beiden Diamantenimitate in der Mitte der zweiten Reihe).

Abbildung 2-3-121 Bei Diamanten mit einem Verhältnis von Länge zu Breite ungleich 1:1 sind auch gerade Linien durch den Edelstein zu sehen (der Diamant in der zweiten Reihe).

8.5 Natürliches Licht, polarisiertes Licht

(1) Natürliches Licht

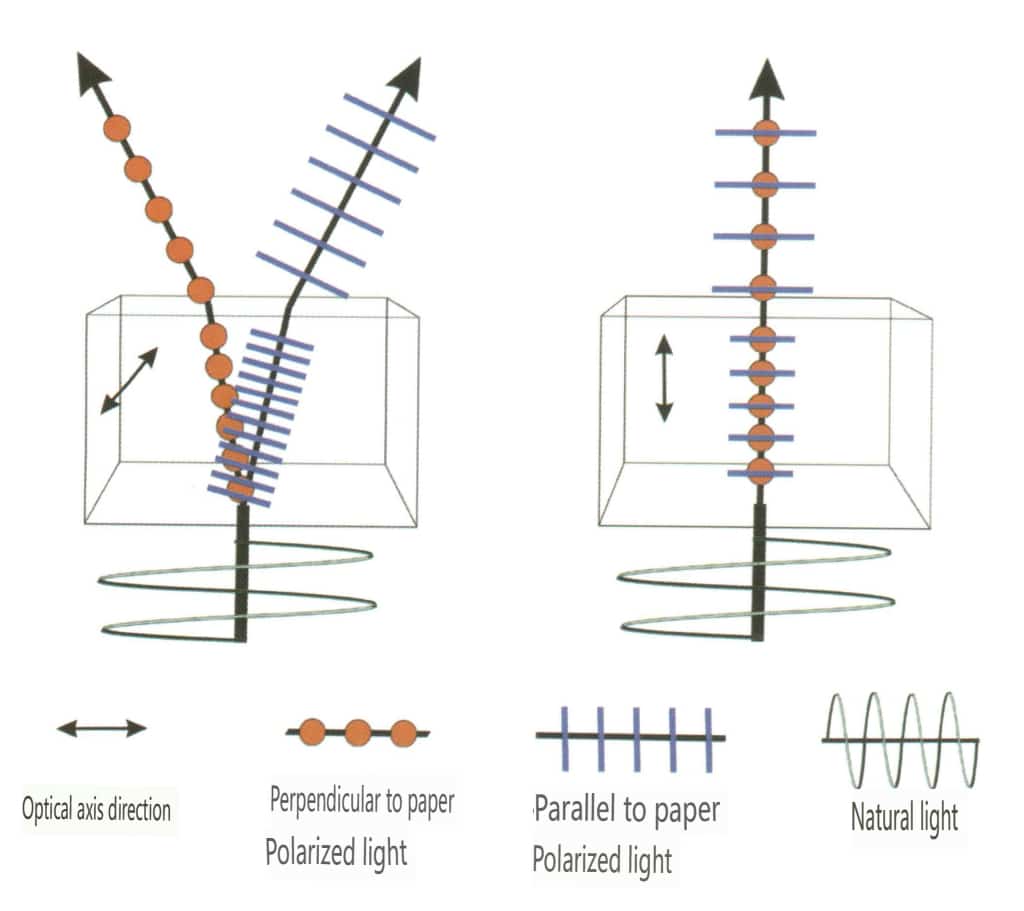

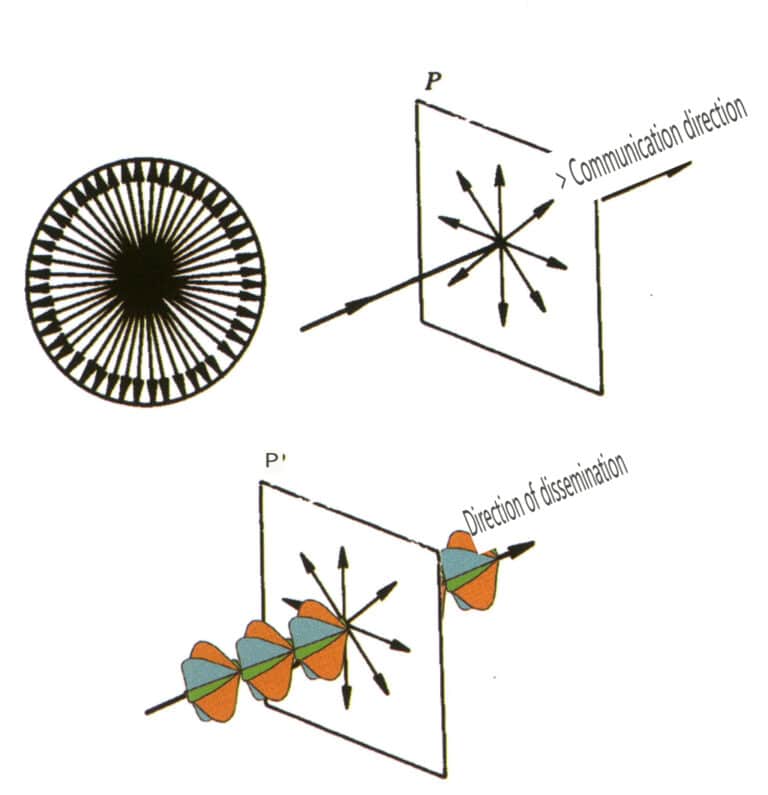

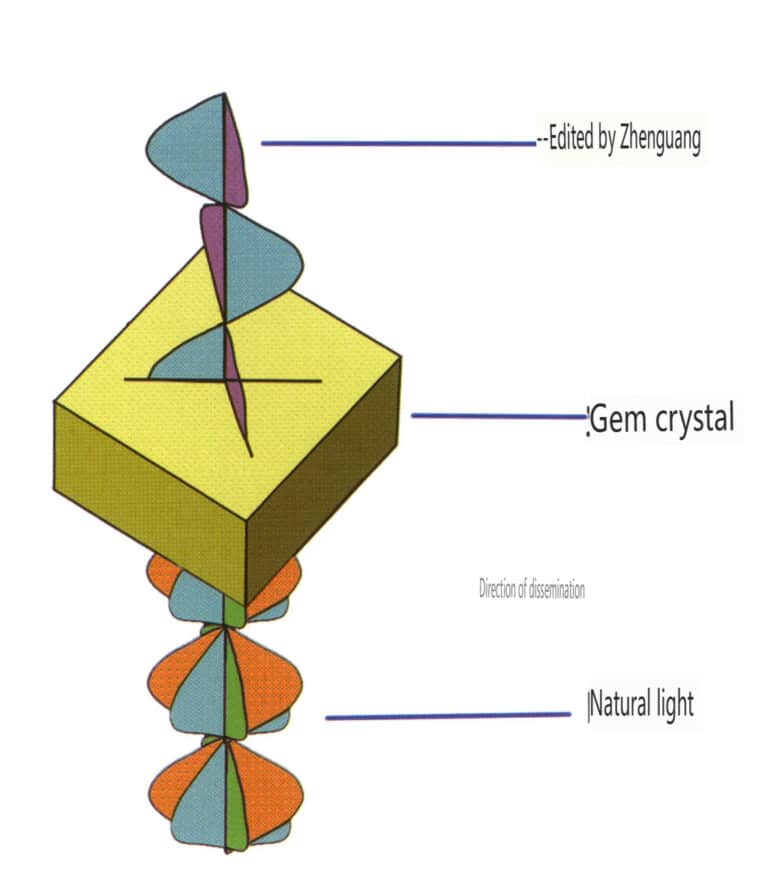

Das von einer allgemeinen Lichtquelle ausgestrahlte Licht enthält Lichtvektoren in alle Richtungen, mit gleichen Amplituden in allen möglichen Richtungen (axialsymmetrisch). Diese Art von Licht wird als natürliches Licht bezeichnet. Natürliches Licht wird durch zwei zueinander senkrechte, unabhängige (ohne eindeutige Phasenbeziehung) Lichtschwingungen gleicher Amplitude dargestellt, die jeweils die Hälfte der Schwingungsenergie besitzen (Abbildung 2-3-122).

Natürliches Licht ist eine der wichtigsten Lichtquellen für die Betrachtung von Edelsteinen mit bloßem Auge, und es gibt viele Möglichkeiten, es zu erhalten, wie z. B. Licht im Schatten an einem sonnigen Tag, Licht von einer Taschenlampe und Licht von Lampen mit bestimmter Farbtemperatur.

(2) Polarisiertes Licht

Licht, das nur in einer bestimmten Richtung schwingt, wird als polarisiertes Licht bezeichnet. Polarisiertes Licht wird ausdrücklich vermerkt; wenn es nicht vermerkt ist, wird davon ausgegangen, dass es natürlich ist (Abbildung 2-3-123).

Die wichtigste Methode, polarisiertes Licht zu erhalten, besteht darin, natürliches Licht durch einen speziellen Polarisator zu leiten oder natürliches Licht durch nicht kristalline Edelsteine zu leiten, um polarisiertes Licht zu erzeugen.

Polarisiertes Licht kann zur Erklärung der Farbvielfalt von Edelsteinen herangezogen werden, und das Phänomen der Doppelbrechung in Edelsteinen ist auch das Konstruktionsprinzip von Polarisationsfiltern.

9. Zusammenfassung der Beziehungen zwischen den Begriffen der Kristalloptik

Im Zusammenhang mit Kristallen gibt es viele Fachbegriffe, und es kann für Anfänger einige Zeit dauern, bis sie die Beziehungen zwischen den optischen Begriffen verstehen. Daher fasst dieses Buch die Beziehungen zwischen einigen optischen Begriffen im Zusammenhang mit Kristallen zusammen (Tabelle 1).

Der zuletzt genannte optische Begriff existiert als eigenständiges Phänomen und hat keine Beziehung zu anderen optischen Begriffen.

Tabelle 1: Zusammenfassende Tabelle der Terminologiebeziehungen in der Kristalloptik.

| Kristall | Kann man das mit bloßem Auge beurteilen? | Gemeinsame Beobachtungsinstrumente | |||

|---|---|---|---|---|---|

| Kristall-Klassifikat ion | Erweiterte Kristallfamilie | Intermediäre Kristallfamilie | Low-Level-Quarzfamilie | Die typischen Formen der Kristalle können mit bloßem Auge beobachtet werden, wobei in der Regel Instrumente zur Unterstützung erforderlich sind. | Refraktometer, Polarisator, Dichroskop, Mikroskop |

| Isometrisches Kristallsystem | Trigonales Kristallsystem, tetragonales Kristallsystem, hexagonales Kristallsystem | Orthorhombisches Kristallsystem, monoklines Kristallsystem, triklines Kristallsystem | |||

| Optische Eigenschaft | Isotroper Körper | Inhomogener Körper | |||

| Einachsiger Kristall positive oder negative Doppelbrechung | Einachsiger Kristall positive oder negative Doppelbrechung | × | Refraktometer Polarisator | ||

| Lichtbrechung | Uniaxiale Brechung | Doppelbrechung bedeutet einachsige Brechung in einer bestimmten Richtung | Doppelbrechung Einseitige Brechung in zwei bestimmten Richtungen | Eine hohe Doppelbrechung kann mit dem bloßen Auge beobachtet werden, erfordert aber im Allgemeinen die Hilfe von Instrumenten. | Refraktometer, Polarisator, Mikroskop. |

| Polychromatizität | Kein Pleochroismus | Starker bis schwacher Dichroismus | Trichroismus von stark bis schwach oder Dichroismus von stark bis schwach | Einige wenige Edelsteine können das, aber die meisten erfordern den Einsatz von Instrumenten | Dichroskop |

| Farbe | Sie hat nichts damit zu tun, ob es sich um einen Kristall handelt und wie Kristalle klassifiziert werden; die Farbe des Kristalls hängt von den Verunreinigungen und Gitterfehlern im Kristall ab. | √ | × | ||

| Lüster | Es hat nichts damit zu tun, ob es sich um einen Kristall handelt und wie er klassifiziert ist; der Poliergrad jeder Art von Edelstein beeinflusst seinen Glanz. | √ | × | ||

| Transparenz | Sie hat nichts damit zu tun, ob es sich um einen Kristall handelt und wie Kristalle klassifiziert werden; die Transparenz eines Kristalls hängt oft vom Gehalt an Einschlüssen im Inneren des Kristalls ab. | √ | × | ||

| Lumineszenz | Es hat nichts damit zu tun, ob es sich um einen Kristall handelt und wie Kristalle klassifiziert werden; es hängt von den Verunreinigungen und Gitterfehlern im Kristall ab. | Einige wenige Edelsteine können das, aber die meisten erfordern den Einsatz von Instrumenten | Ultraviolett-Leuchtstofflampe | ||

| Besondere optische Erscheinung | Mögliche Farbänderungseffekte usw. | Möglicher Katzenaugeneffekt, Sternenlichteffekt, Farbwechseleffekt, usw. | Mögliche Effekte sind Katzenaugeneffekt, Sternenlichteffekt, Farbwechseleffekt, Goldstaubeffekt, Mondlichteffekt. | √ | × |

| Dispersion | Dieses Phänomen tritt häufig bei Kristallen auf, hat aber nichts mit der Kristallklassifizierung zu tun; die Sichtbarkeit der Dispersion hängt von der Dispersionsrate des Kristalls und dem Grad der internen Totalreflexion der Facetten ab. | √ | × | ||

Abschnitt II Warum haben Edelsteine eine Farbe?

1. Traditionelle Ursachen der Edelsteinfarbe

Bei der Bestimmung von Mineralien im Feld gibt es ein sehr wichtiges Beweismittel, die so genannte Streifenfarbe, bei der das gewonnene natürliche Material auf einer unglasierten weißen Porzellanplatte gerieben wird, um Mineralpulver zu hinterlassen, und die Farbe des Mineralpulvers zur Identifizierung bestimmter charakteristischer Mineralien verwendet wird (Tabelle 2).

Tabelle 2: Die Beziehung zwischen Mineralfarbe, Schlierenfarbe, Transparenz und Glanz

| Farbe | Farbe des Streifens | Transparenz | Lüster |

|---|---|---|---|

| Farblos | Farblos oder weiß | Transparent | Glasglanz |

| Helle Farbe | Farblos oder weiß | ||

| Dunkle Farbe | Hell oder bunt | Semi-metallischer Glanz | |

| Metallische Farbe | Dunkle oder metallische Farbe | Undurchsichtig | Metallischer Glanz |

Literaturberichten zufolge waren die Menschen bereits in der östlichen Jin-Zeit in der Lage, anhand der Farbe des Streifens zwischen Silber-Gold-Erz und natürlichem Gold zu unterscheiden.

Die Schlierenfarbe ist für die Identifizierung von Mineralien von großer Bedeutung.

① Die Streifenfarbe von Mineralien eliminiert Pseudofarben; in pulverisierter Form verlieren Mineralien alle Grenzflächen, die das Licht beeinflussen, und die Pseudofarben von Mineralien verschwinden.

② Die Streifenfarbe des Minerals hat eine abgeschwächte allochromatische Farbe.

③ Die Schlierenfarbe des Minerals hebt die idiochromatische Farbe hervor.

Das Pulver kann kein Licht reflektieren und ist bei undurchsichtigen Mineralien (vor allem bei solchen mit Metallglanz) nicht transparent, so dass der Streifen grau-schwarz ist. Halbtransparente Minerale absorbieren etwas Licht, so dass sich die Farbe des Streifens nicht sehr von der des Hauptminerals unterscheidet. Aufgrund ihrer guten Lichtdurchlässigkeit und fast keiner Absorption von sichtbarem Licht erscheinen transparente Minerale weiß.

Pyrit und Bornit gehören zu den metallisch glänzenden Mineralen, so dass ihr Glanz schwarz ist; der kristalline Hämatit wird im Allgemeinen als Spiegelhämatit bezeichnet, der einen submetallischen bis metallischen Glanz hat und einige Wellenlängen des Lichts absorbiert, so dass er eine bestimmte Farbe, nämlich rot, aufweist; gleichzeitig ist Rhodochrosit ein transparentes Mineral, so dass sein Glanz weiß ist.

Zur Erklärung der Farbunterschiede zwischen der Farbe großer fester Mineralstücke und ihrer Schlierenfarbe unterteilt die Mineralogie die Mineralfarben in drei Typen: idiochromatische Farbe, allochromatische Farbe und Pseudofarbe, basierend auf der Hypothese der Chromophorelemente (Tabelle 3). Diese Hypothese gilt auch für Edelsteine in Mineralien.

Tabelle 3: Häufige farbgebende Elemente in Edelsteinen

| Färbende Elemente | Ordnungszahl | Farbe des Edelsteins | Beispiele für Edelsteine |

|---|---|---|---|

| Eisen Fe | 26 | Farben wie Rot, Blau, Grün, Gelb, usw. | Blauer Saphir, Peridot, Aquamarin, Turmalin, blauer Spinell, Jade, Almandin, Olivin, Diopsid, Idokras, Kyanit, usw. |

| Chrom Cr | 24 | Grün und rot | Rubin, Smaragd, Jade, Alexandrit, Uvarovit, roter Spinell, Demantoid, Pyrop, Turmalin und andere |

| Mangan Mn | 25 | Rosa, orange | Roter Beryll, Rhodochrosit, Rhodonit, Spessartin-Granat Charoit, bestimmte rote Turmaline, usw. |

| Diamant Co | 27 | Rosa, orange, blau | Blauer synthetischer Spinell, synthetischer Alexandrit, usw. |

| Lanthan Pr, Neodym Nd | Praseodym 59 Neodym 60 | Praseodym und Neodym koexistieren oft und bilden gelbe und grüne | Apatit, hellviolettes synthetisches Kobaltoxid, usw. |

| Uran U | 92 | Verursacht die ursprüngliche Edelsteinfarbe | Zirkon |

| Taste V | 23 | Grün, lila oder blau | Essonit, Zoisit, synthetischer Korund (Alexandrit-Imitat) usw. |

| Kupfer Cu | 29 | Grün, blau, rot, usw. | Malachit, Silizium-Malachit, Türkis, Azurit, usw. |

| Selen Se | 34 | Rot | Bestimmtes rotes Glas, usw. |

| Nickel Ni | 28 | Grün | Chrysopras, grüner Opal, usw. |

| Scandium Ti | 22 | Blau | Saphir, Benitoit, Topas, usw. |

(1) Idiochromatische Farbe

Die Farbe wird durch Elemente verursacht, die grundlegende chemische Bestandteile von Edelsteinmineralien sind, bei denen es sich meist um Übergangsmetall-Ionen handelt. Die Farbe von einfarbigen Edelsteinen ist stabil (Tabelle 4).

Tabelle 4: Häufige einfarbige Edelsteine und ihre färbenden Elemente

| Edelstein Name | Chemische Zusammensetzung | Farbe des Edelsteins | Färbende Elemente |

|---|---|---|---|

| Uvarovit | Ca3Cr2 (SiO4) | Grün | Chrom |

| Olivin | (Fe,Mg)2SiO4 | Gelb-Grün | Eisen |

| Malachit | CU2(CO3)(OH)2 | Grün | Kupfer |

| Rhodochrosit | MnCO3 | Rosa | Mn |

| Türkis | CUAl6((PO4)4(OH)8 -4H2O | Blau | Kupfer |

| Spessartine-Garnet | Mn3Al2(SiO4) | Orange | Mn |

| Rhodonit | (Mn,Fe,Mg,Ca)SiO3 und SiO3 | Magenta | Mn |

| Almandin | Fe3Al2(SiO4) | Rot | Eisen |

(2) Allochromatische Farbe

Die Farbe wird durch chromophore Elemente verursacht, die in den Edelsteinmineralien enthalten sind. Die Farbe der anderen Edelsteine ist stabil.

① Wenn reine Farbedelsteine farblos sind, können sie Farben erzeugen, wenn sie färbende Spurenelemente enthalten, wobei verschiedene färbende Spurenelemente unterschiedliche Farben erzeugen. Zum Beispiel Spinell und Turmalin (Tabelle 5).

② Unterschiedliche Valenzen desselben Elements können unterschiedliche Farben hervorrufen, so erscheinen Fe³⁺-haltige Steine oft braun, während Fe²⁺-haltige Steine oft hellblau erscheinen, wie zum Beispiel Aquamarin.

③ Das gleiche Element in der gleichen Oxidationsstufe kann auch unterschiedliche Farben in verschiedenen Edelsteinen hervorrufen, wie z. B. Cr³⁺, das in Korund rot und in Smaragd grün ist.

Tabelle 5: Farben einiger anderer Edelsteine und ihre farbgebenden Elemente

| Edelstein Name | Chemische Zusammensetzung | Farbe des Edelsteins | Färbende Elemente |

|---|---|---|---|

| Spinell | MgAI2O4 | Farblos | - |

| Blau | Fe oder Zn | ||

| Braun | Fe, Cr | ||

| Grün | Fe | ||

| Rot | Cr | ||

| Turmalin | (Na,Ca)R3Al3Si16O18 (O,OH,F) , wobei sich R hauptsächlich auf Elemente wie Mg , Fe , Cr, Li, Al , Mn bezieht | Farblos | - |

| Rot | Mn | ||

| Blau | Fe | ||

| Grün | Cr, V, ,Fe | ||

| Braun, gelb | Mg |

(3) Pseudo-Farbe

Die Pseudofarbe hat keinen direkten Einfluss auf die chemische Zusammensetzung von Edelsteinen. Edelsteine mit Pseudofarbe enthalten oft winzige, parallel angeordnete Einschlüsse, wie z. B. aufgelöste Kristallsplitter und Sprünge. Sie brechen, reflektieren, interferieren und beugen das Licht und erzeugen so die Pseudofarbe. Bestimmte spezielle Edelsteinschliffe können ebenfalls Pseudofarben in Edelsteinen verursachen (Tabelle 6).

Pseudo-Farben sind dem Edelstein nicht eigen, können ihm aber Charme verleihen.

Tabelle 6: Klassifizierung der Ursachen für Pseudo Farbes

| Klassifizierung der Ursachen | Definition | Beispiel |

|---|---|---|

| Dispersion | Das Phänomen, dass weißes, zusammengesetztes Licht in verschiedene Wellenlängenspektren zerlegt wird, wenn es Materialien mit Prismeneigenschaften durchläuft. | Diamant, Zirkon, synthetischer kubischer Zirkon, synthetisches Siliziumkarbid, Sphalerit, künstliches Strontiumtitanat, synthetischer Rutil usw. |

| Streuung | Das Phänomen, dass Lichtstrahlen während der Ausbreitung in einem Medium aufgrund von ungleichmäßigen Klumpen im Material von ihrer ursprünglichen Richtung abweichen und sich zerstreuen. | (1) Zu den Farbveränderungen von Edelsteinen, die durch Streuung erklärt werden können, gehören blauer Mondstein, blauer Quarz, Opal, violetter Fluorit und weißer Milchquarz. (2) Besondere optische Phänomene, die durch Streuung erklärt werden können, sind der Katzenaugeneffekt, der Sterneffekt und der Sandgold-Effekt. (3) Eine Art von Glanz, der durch Streuung erklärt werden kann, ist der Perlglanz. |

| Störung | Das Phänomen der Überlagerung zweier monochromatischer Lichtquellen, die zwei Säulen von Lichtwellen aussenden, die in dieselbe Richtung gehen und dieselbe | (1) Kann verwendet werden, um das Schillern zu erklären, das durch das Vorhandensein von Rissen oder Spalten verursacht wird, wie z. B. bei schillerndem Quarz (Abbildung 2-3-124). (2) Kann zur Erklärung des Farbwechseleffekts bei speziellen optischen Phänomenen, wie Opal, verwendet werden. (3) Kann zur Erklärung der undurchsichtigen Oberfläche von Bornit und der durch die Oxidation von synthetischem Siliziumkarbid erzeugten Bronzefarbe herangezogen werden. Kein Edelstein hat eine Bronzefarbe (Abbildung 2-3-125). |

| Beugung | Das Phänomen, dass Lichtwellen von ihrem geometrischen Weg abweichen, wenn sie während der Ausbreitung auf Hindernisse treffen. |

Abbildung 2-3-124 Farbenfroher Quarz

Abbildung 2-3-125 Rostfarbe

2. Die modernen Ursachen der Edelsteinfarbe

Jede Hypothese hat ihre Grenzen. Bei der Untersuchung moderner Edelsteinminerale haben traditionelle farbverursachende Mineralogen und Gemmologen festgestellt, dass das Auftreten oder die Veränderung der Farbe bestimmter Edelsteinminerale nicht erklärt werden kann, wie z. B. die Farbursachen von Diamanten und die Veränderungen der Edelsteinfarbe vor und nach einer Bestrahlungsbehandlung.

Die moderne physikalische und chemische Entwicklung hat die Mängel der traditionellen Hypothesen zur Farbentstehung kompensiert. Sie stützt sich auf die Kristallfeldtheorie, die Molekülorbitaltheorie, die Bandentheorie und die Theorie der physikalischen Optik, die mit spektroskopischen Methoden kombiniert werden, um die Farben von Edelsteinen zu erklären.

Moderne Theorien über die Struktur der Materie gehen davon aus, dass die Materie aus Atomen besteht, die sich aus einem Kern und Elektronen zusammensetzen, wobei sich die Elektronen außerhalb des Kerns bewegen. Die Quantenmechanik beschreibt die Bewegung der Elektronen und anderer mikroskopischer Teilchen. Im Jahr 1913 stellte Bohr die Hypothese auf, dass Atome in stabilen Zuständen mit bestimmter Energie, den so genannten stationären Zuständen, existieren. Jede Art von Atom kann viele stationäre Zustände mit unterschiedlichen Energiewerten haben, und diese stationären Zustände sind nach Energie geordnet, um Energieniveaus zu bilden, wobei der stationäre Zustand mit der niedrigsten Energie als Grundzustand und die anderen Zustände als angeregte Zustände bezeichnet werden. Im Allgemeinen befinden sich Atome oder Ionen in einem stabilen Zustand, d. h. im Grundzustand, in dem keine Energie abgestrahlt wird. Wenn ein Atom oder Ion externer Wärmeenergie, elektrischer Energie oder anderen Formen von Energie ausgesetzt wird, nehmen die äußeren Elektronen Energie auf und gehen in einen angeregten Zustand über. Elektronen im angeregten Zustand sind jedoch instabil, und nach etwa 10-⁸ Sekunden kehren die Elektronen in den Grundzustand zurück und strahlen gleichzeitig einen Teil der Energie in Form von Licht ab.

In der Gemmologie kann die obige Sichtweise so verstanden werden, dass das Auftreten von Farben in Edelsteinen auf die Wirkung von äußerer Energie, z. B. Licht, auf die Elektronen in der atomaren Zusammensetzung des Edelsteins zurückzuführen ist. Dies führt dazu, dass die Elektronen vom Grundzustand in den angeregten Zustand übergehen und selektiv bestimmte Wellenlängen des Lichts absorbieren. Die Arten der Elektronenübergänge und die Unterschiede in der absorbierten Energie während dieses Prozesses führen zu den verschiedenen Farben, die Edelsteine letztendlich aufweisen. Tabelle 7 ist eine umfassende Zusammenfassung russischer und amerikanischer Wissenschaftler, die die Farben von Edelsteinen in 12 Typen einteilen, die zu 4 Haupttheorien gehören.

Tabelle 7: Moderne Farbtypen von Edelsteinen

| Entsprechende traditionelle Farbursachen | Moderne Modelle der Farbursachenlehre | Moderne Farbe verursacht Typen | Typische Edelsteine |

|---|---|---|---|

| Idiochromatische Farbe, Allochromatische Farbe | Kristallfeldtheorie | Übergangsmetall | Malachit, Granat, Türkis, usw. |

| Verunreinigungen von Übergangsmetallen | Smaragd, Citrin, Rubin, etc. | ||

| Farbe Zentrum | Amethyst, Rauchquarz, Fluorit, usw. | ||

| Molekülorbitaltheorie | Ladungsübertragung | Saphir, Lapislazuli, usw. | |

| Organisches Färben | Bernstein, Koralle, etc. | ||

| Bandtheorie | Dirigent | Kupfer (Cu ), Silber (Ag ), usw. | |

| Halbleiter | Bleiglanz, Proustit, usw. | ||

| Unreine Halbleiter | Blaue Diamanten, gelbe Diamanten, usw. | ||

| Pseudo-Farbe | Theorie der physikalischen Optik | Dispersion | "Feuer" von facettierten Diamanten, etc. |

| Streuung | Mondstein, etc. | ||

| Störung | Färbung von Chalkopyrit und anderen usw. | ||

| Beugung | Opal, Chalkopyrit Oberflächenfarbe, etc. |

Abschnitt III Erläuterung der mechanischen Eigenschaften von Kristallen

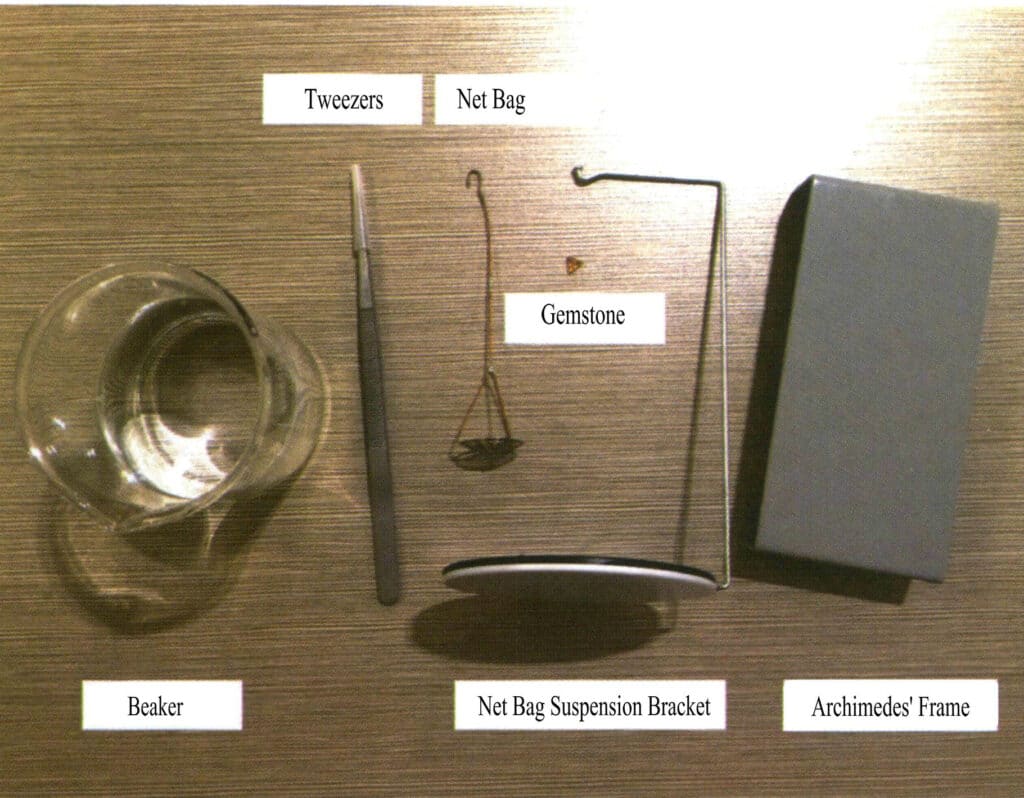

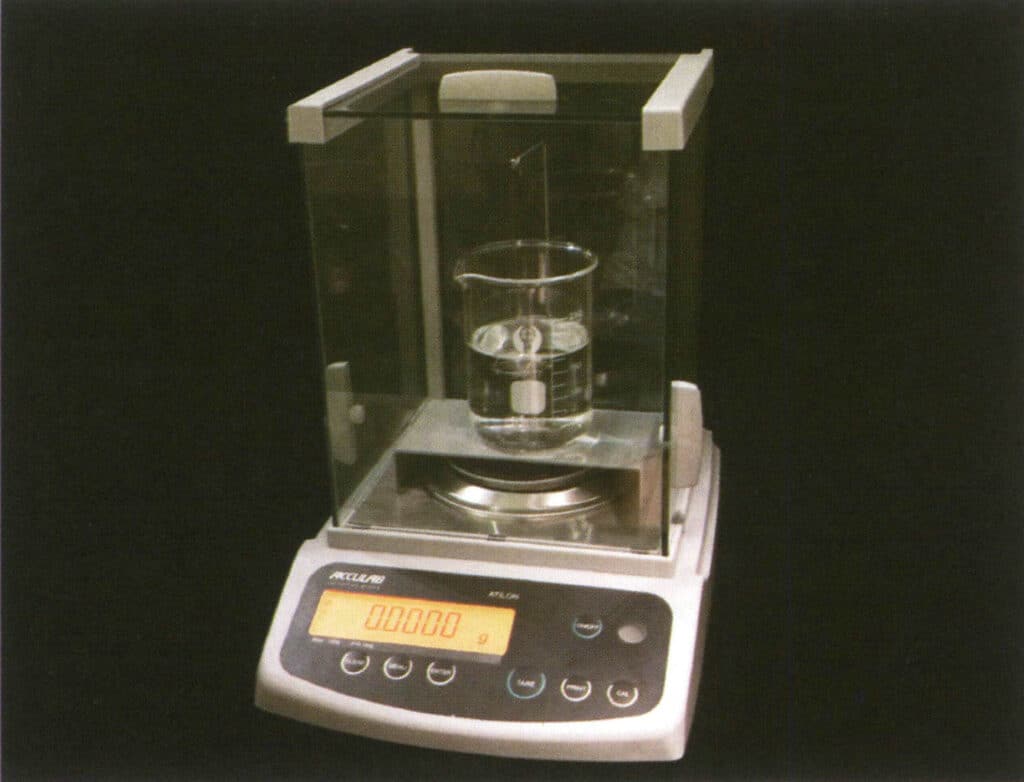

Die mechanischen Eigenschaften von Edelsteinen werden in vier Hauptkategorien und sieben Phänomene unterteilt: Spaltung, Bruch und Zerbrechen gehören zu einer Kategorie, während die anderen drei Kategorien Härte, Dichte und Zähigkeit sind. Im Folgenden werden wir Spaltung, Bruch, Bruch, Härte und relative Dichte im Zusammenhang mit Kristallen erörtern.

Spaltung, Bruch und Zersplitterung sind Eigenschaften von Kristallen, die unter äußerer Krafteinwirkung auftreten, und ihre Bruchmerkmale und -ursachen sind unterschiedlich. Sie sind eine der wichtigsten physikalischen Eigenschaften für die Identifizierung und Verarbeitung von Edelsteinen.

1. Spaltung von Kristallen

1.1 Definition von Spaltung

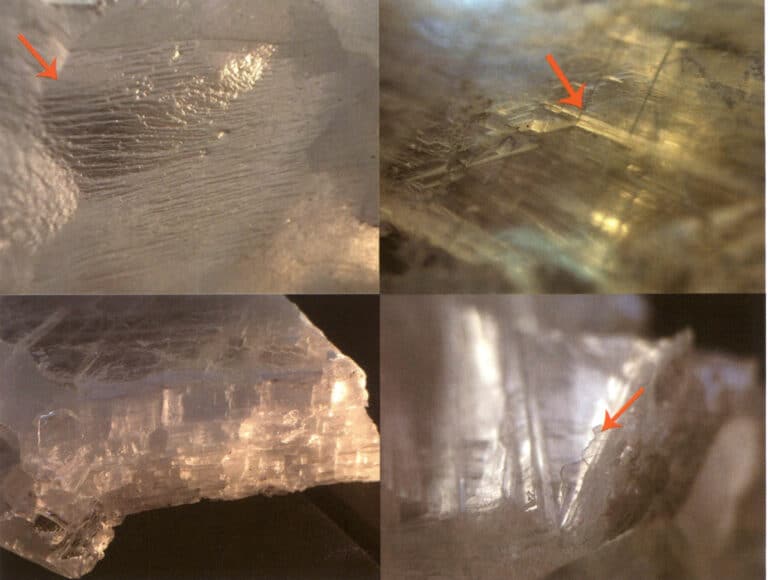

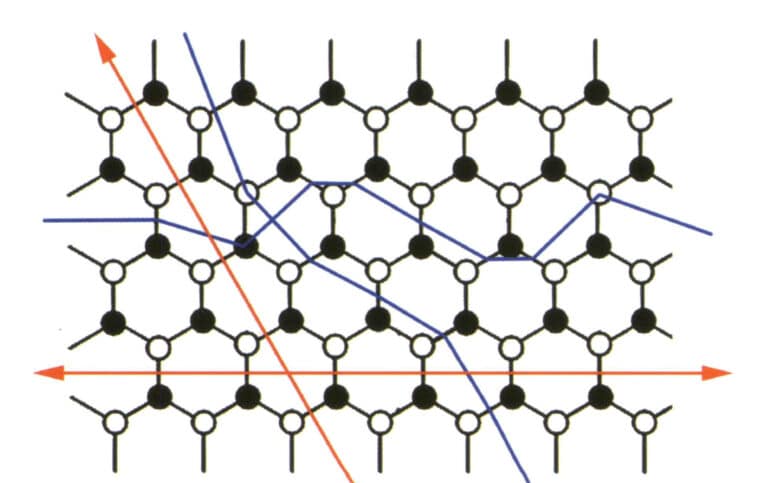

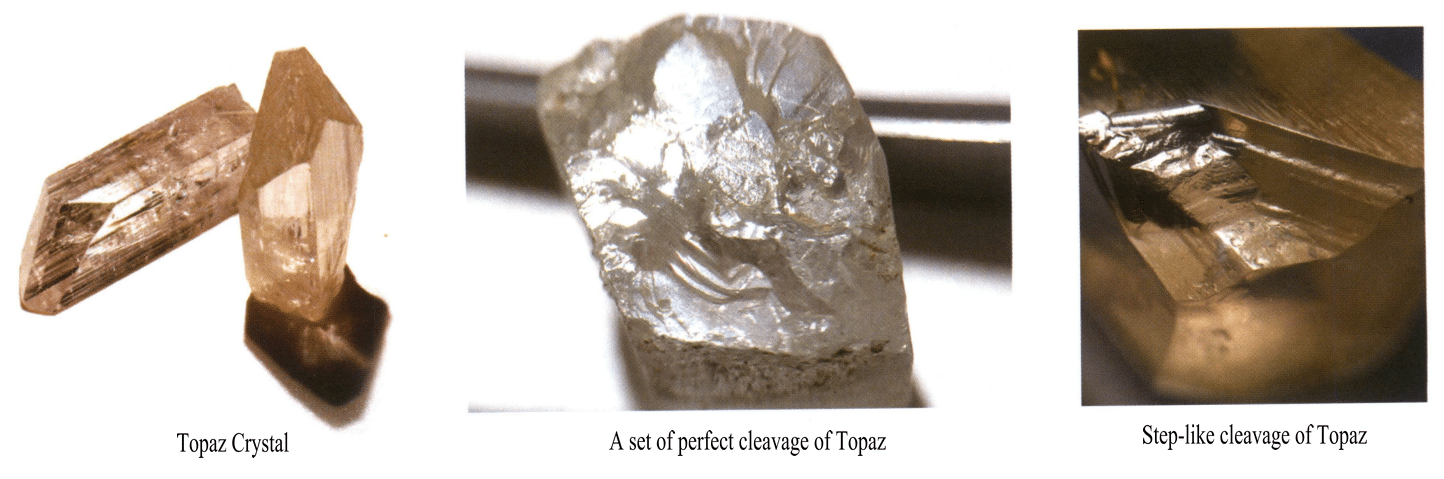

Das Phänomen, bei dem ein Kristall entlang bestimmter kristallographischer Richtungen unter äußerer Krafteinwirkung in glatte Ebenen zerbricht, wird als Spaltung bezeichnet, und diese glatten Ebenen werden als Spaltungsebenen bezeichnet (Abbildung 2-4-1).

Die Spaltung kann zur Unterscheidung zwischen verschiedenen Kristallen verwendet werden. Der Integritätsgrad der Spaltungsebene, die Spaltungsrichtung und der Spaltungswinkel verschiedener Kristalle sind unterschiedlich. Die Spaltbarkeit ist eines der wichtigsten Merkmale, die die Kristallstruktur widerspiegeln (Abbildung 2-4-2) und hat eine allgemeinere Bedeutung als die Kristallmorphologie. Unabhängig davon, wie nahe der Kristall dem idealen Niveau ist, solange sich die Kristallstruktur nicht ändert, bleiben die Merkmale der Spaltung unverändert, was eine wichtige charakteristische Grundlage für die Identifizierung von Kristallen ist.

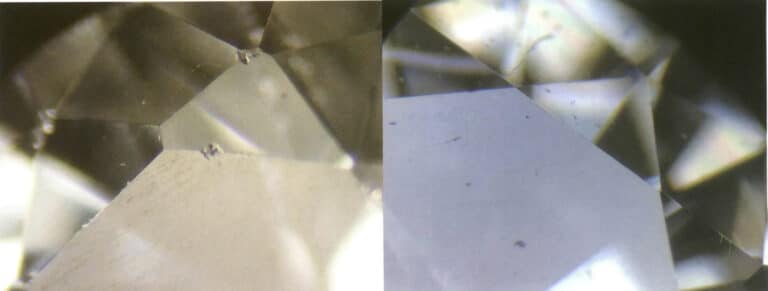

1.2 Wichtige Punkte für die Beobachtung der Spaltung

Betrachtet man die Bruchfläche eines Kristalls oder Edelsteins aus einer bestimmten Richtung mit reflektiertem Licht, ist die Bruchfläche flach und zeigt beim Schütteln ein spiegelndes Aufblitzen, dann wird diese Bruchfläche als Spaltung bezeichnet.

Spaltflächen können nicht nur in Kristallen, sondern auch in bearbeiteten Edelsteinen auftreten, wie z. B. die federartige Taille eines fertigen Diamanten und die tausendfüßige Spaltfläche in einem Mondstein.

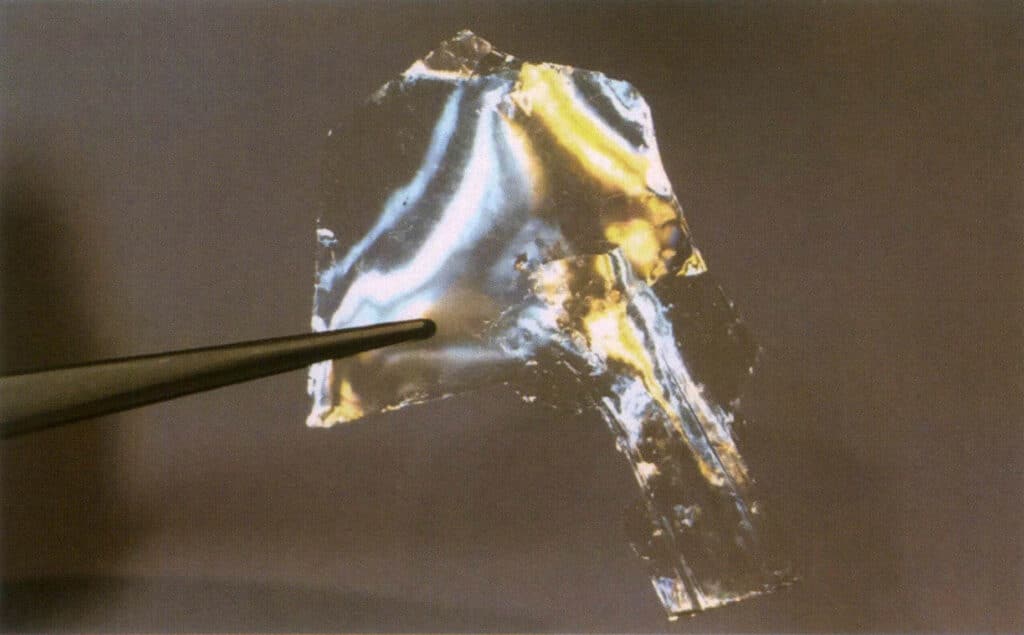

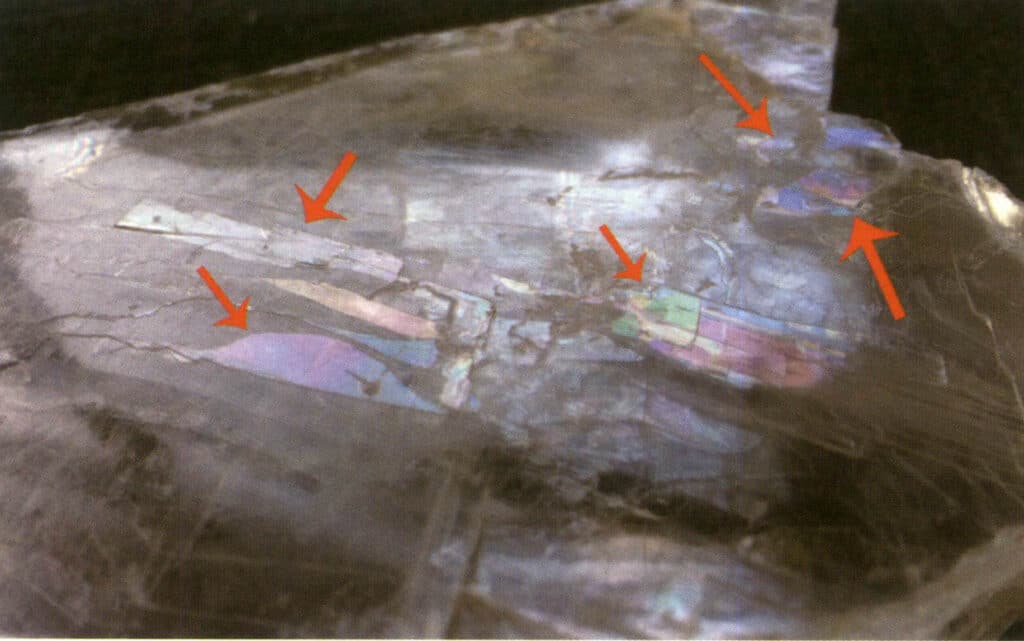

Bei der Betrachtung mit reflektiertem Licht weisen die Spaltflächen manchmal einen Perlglanz auf (Abbildung 2-4-3), und auch zwischen den Spaltschichten sind Interferenzfarben zu sehen (Abbildungen 2-4-4, 2-4-5).

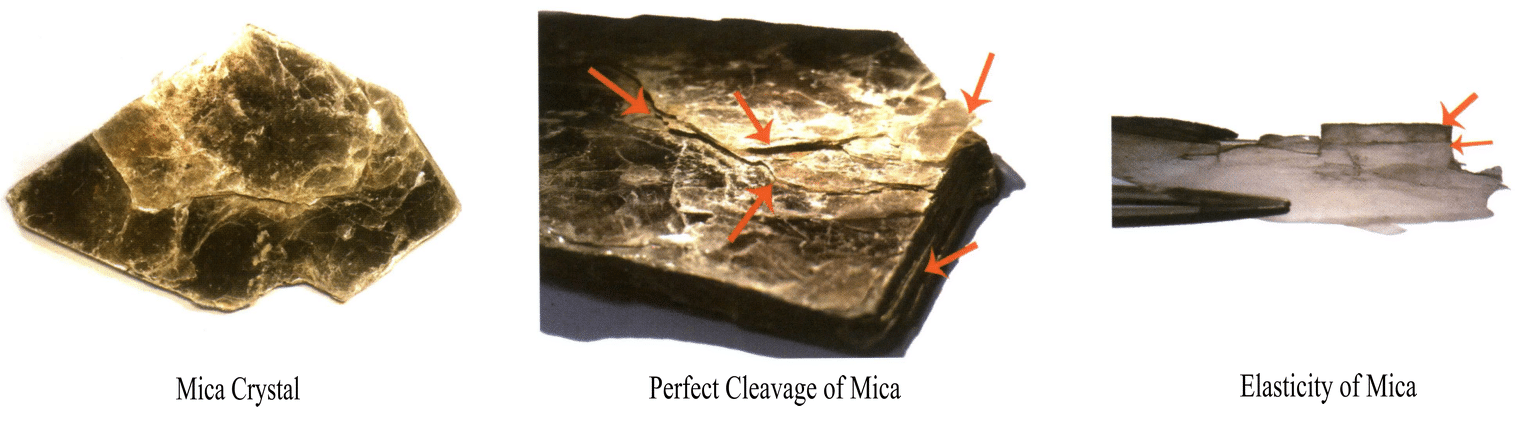

Abbildung 2-4-3 Glimmer mit perfekter Spaltbarkeit und Perlglanz

Abbildung 2-4-4 Interferenzfarben zwischen vollständig gespaltenen Gipsschichten

Abbildung 2-4-5 Interferenzfarben zwischen Gipsschichten mit perfekter Spaltbarkeit

1.3 Beschreibung Methoden der Spaltung

Die Beschreibung der Spaltung ist in drei Aspekte unterteilt: die Vollständigkeit der Spaltungsebene, die Richtung der Spaltung und der Winkel der Spaltung.

(1) Vollständigkeit der Spaltflächen

Je nach Vorhandensein oder Nichtvorhandensein einer Spaltung und dem Grad der Glätte (auch als Entwicklungsgrad bezeichnet) kann die Spaltung in vier Kategorien unterteilt werden: vollständige Spaltung, vollständige Spaltung, mäßige Spaltung und unvollständige Spaltung (Tabelle 1).

Tabelle 1: Spaltstufen und Erfassungsmerkmale

| Spaltbarkeit | Schwierigkeitsgrad | Merkmale der Spaltflächenbeobachtung | Beispiel |

|---|---|---|---|

| Perfektes Dekolleté | Leicht in dünne Blätter zu spalten | Glatte und flache dünne Blätter | Glimmer, Graphit, etc. |

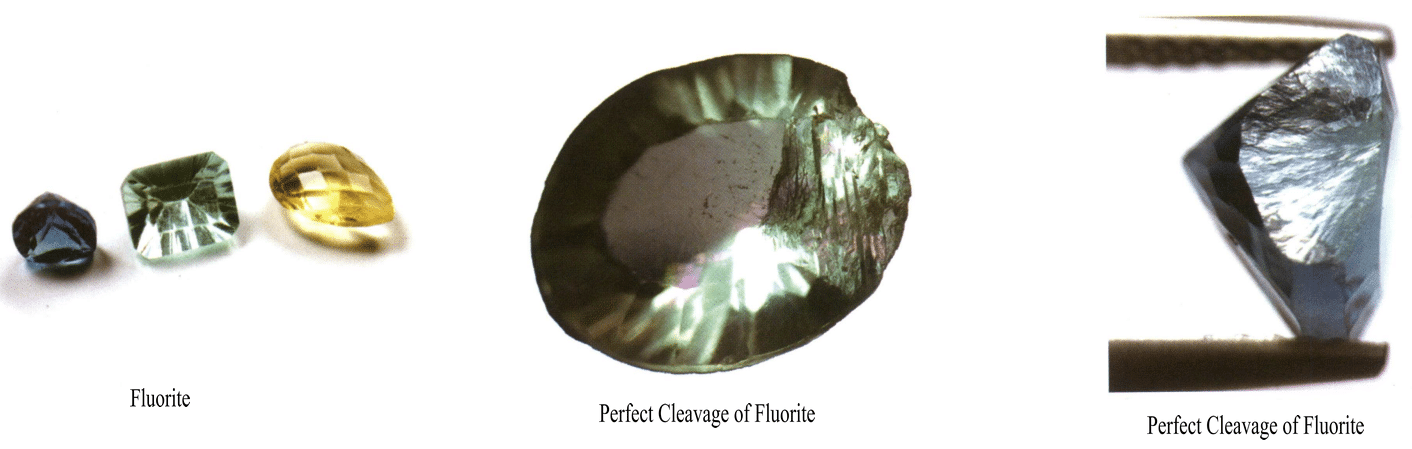

| Vollständige Spaltung | Lässt sich leicht in Ebenen oder kleine Stücke spalten, mit schwierigen Bruchflächen. | Glatte, flache und glänzende Oberflächen, die ein gestuftes Erscheinungsbild aufweisen können. | Diamant, Topas, Fluorit, Kalzit, usw. |

| Mäßige Spaltung | Kann sich in Ebenen aufspalten, wobei Brüche leichter auftreten können | Eine relativ flache, nicht sehr kontinuierliche und etwas raue Oberfläche. | Chrysoberyll, Mondstein, etc. |

| Unvollständige Spaltung | Nicht leicht in Ebenen zu spalten, mit vielen Brüchen | Diskontinuierlich, ungleichmäßig, mit einem fettigen Gefühl | Apatit, Zirkon, Olivin, usw. |

Kristalle mit perfekter Spaltung sind wegen ihrer Haltbarkeit und schlechten Bearbeitbarkeit für Schmuck ungeeignet. Zum Beispiel Glimmer (Abbildung 2-4-6) und Graphit.

Kristalle mit anderen Spaltbarkeitsgraden als der sehr perfekten Spaltung können als Edelsteine verwendet werden, wie z. B. perfekt gespaltene Diamanten und Fluorit (Abbildung 2-4-7). Topas (Abbildung 2-4-8), usw.

Das Wort Entwicklung wird häufig verwendet, wenn es um die Beschreibung oder Erörterung von Spaltung geht, und es kann im Sinne von Veranlagung verstanden werden, wie z. B. Spaltentwicklung, was bedeutet, dass Spaltung tendenziell auftritt.

(2) Richtung der Spaltung

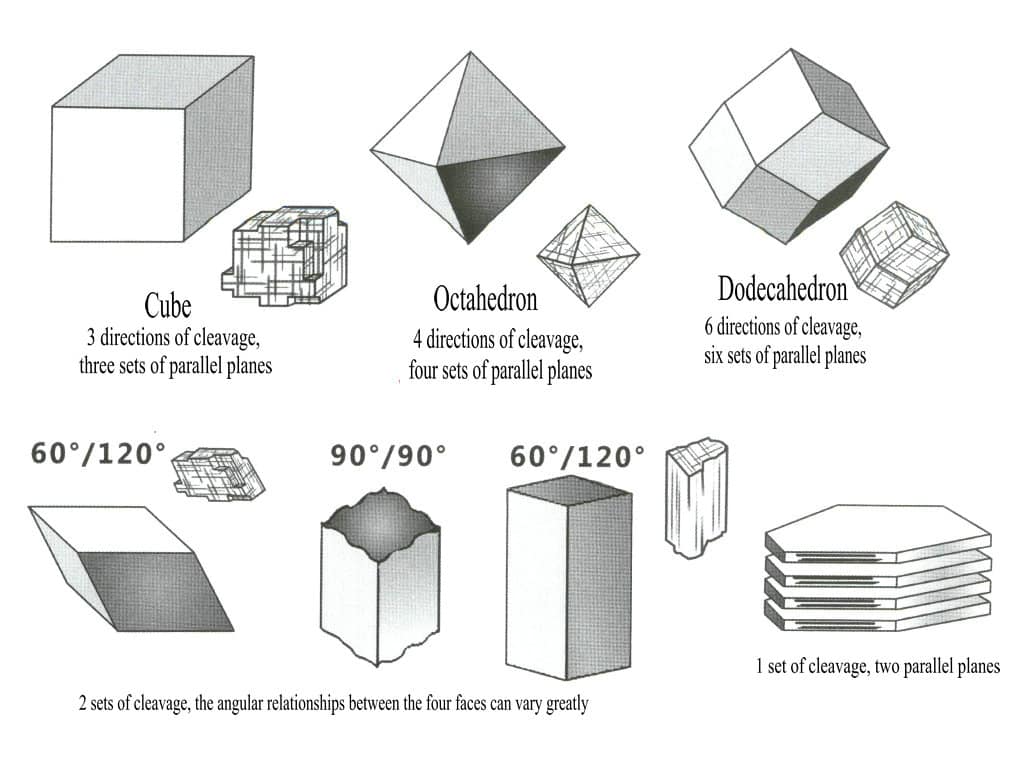

Verschiedene Mineralien können eine oder mehrere Spaltrichtungen aufweisen.

Üblicherweise gibt es eine Richtung (Graphit, Glimmer usw.), zwei Richtungen (Hornblende usw.), drei Richtungen (Calcit usw.) und zusätzlich vier Richtungen (z. B. Fluorit) und sechs Richtungen (z. B. Sphalerit) der Spaltung (Abbildung 2-4-9).

Da es sich bei der Spaltung um ein gerichtetes Phänomen handelt, ist darauf zu achten, dass die Ebene des zu bearbeitenden Edelsteins nicht parallel zur Spaltungsebene liegt. Sie muss um mindestens 5° Grad versetzt sein. Andernfalls können die Facetten nicht glatt und glänzend geschliffen werden, egal wie.

(3) Spaltung Schnittwinkel

Bei Kristallen oder Edelsteinen mit zwei oder mehr Spaltrichtungen stehen die verschiedenen Spaltrichtungen in einem bestimmten Winkel zueinander, und dieses Winkelverhältnis wird als Schnittwinkel bezeichnet (Abbildungen 2-4-10, 2-4-11).

Abbildung 2-4-10 Dreirichtungsspaltung von Gips (die roten Pfeile zeigen die drei verschiedenen Richtungen der stufenförmigen perfekten Spaltung an)

Abbildung 2-4-11 Gipsspaltschnittwinkel 120°

2. Spaltung von Kristallen

2.1 Definition von Cleavage

Das Phänomen, bei dem ein Kristall unter äußerer Krafteinwirkung entlang bestimmter kristallografischer Richtungen bricht, ähnlich wie bei der Spaltung, jedoch mit einer glatteren Oberfläche als bei der Spaltung.

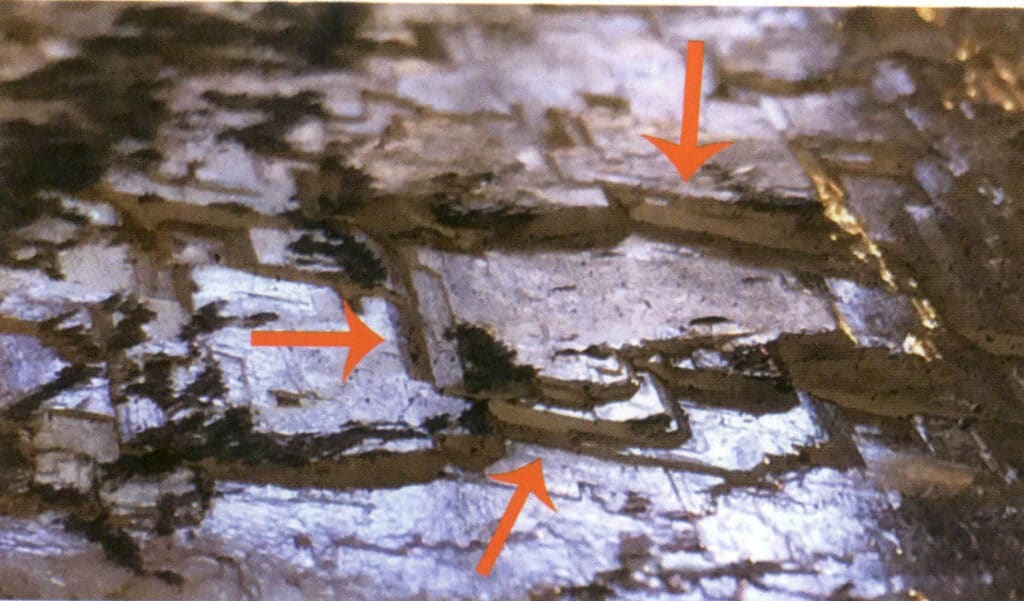

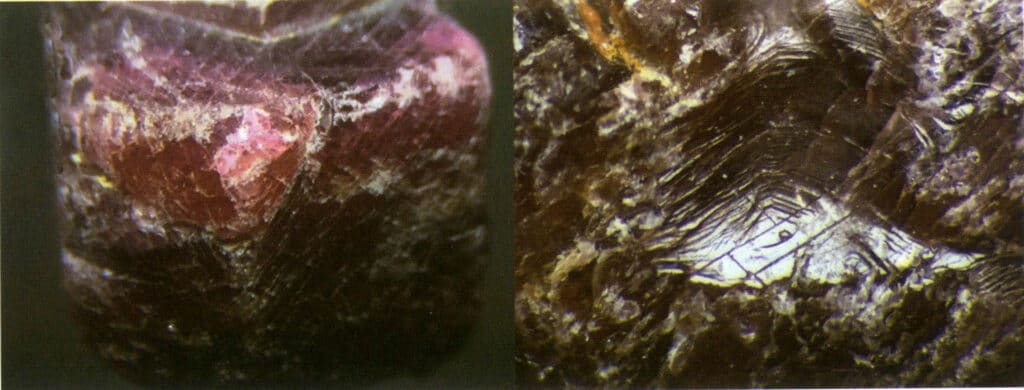

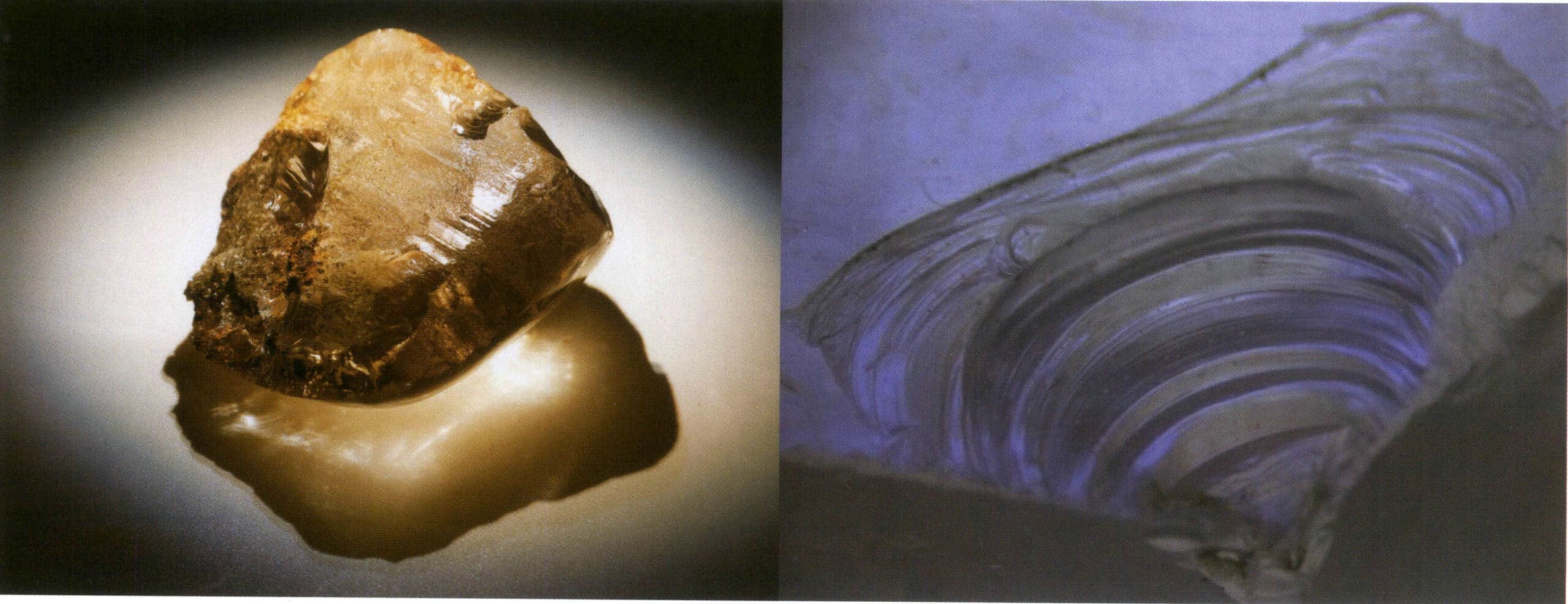

Bruch und Spaltung haben unterschiedliche Ursachen; Brüche treten häufig an der Zwillingsgrenze auf, insbesondere bei bestimmten aggregierten Zwillingssteinen, und in der Gemmologie treten sie nur bei Korund auf (Abbildung 2-4-12).

2.2 Wichtige Punkte zur Beobachtung von Frakturen

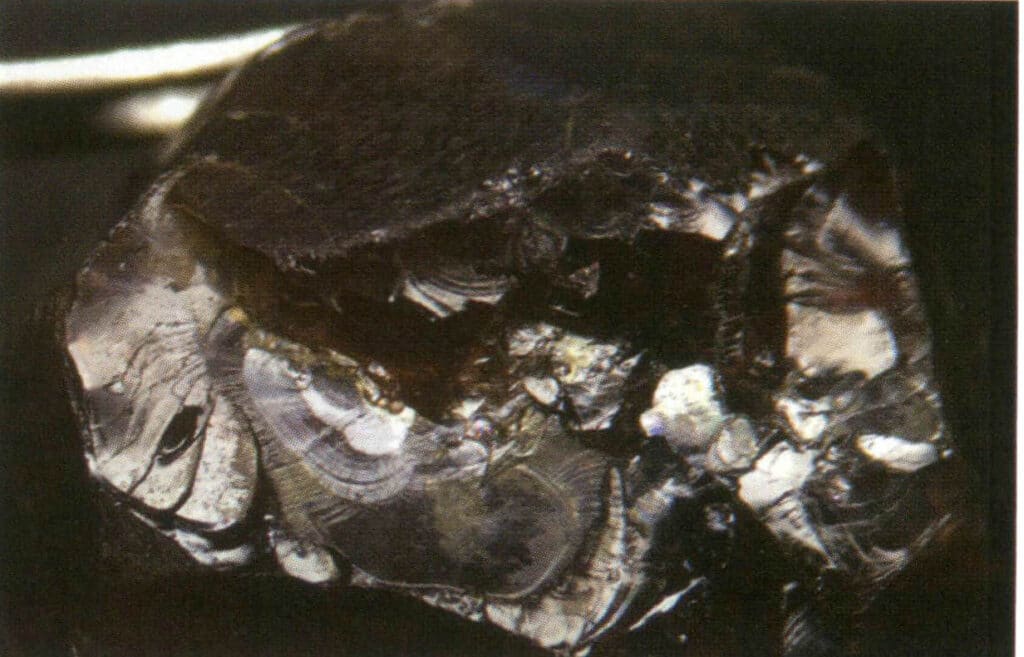

① Kristalle vor der Bearbeitung können im Auflicht auf Brüche untersucht werden, wobei ein bis drei Richtungen stufenförmiger Bruchflächen auf dem Edelstein zu erkennen sind, ähnlich wie bei der Spaltung (Abbildungen 2-4-13, 2-4-14).

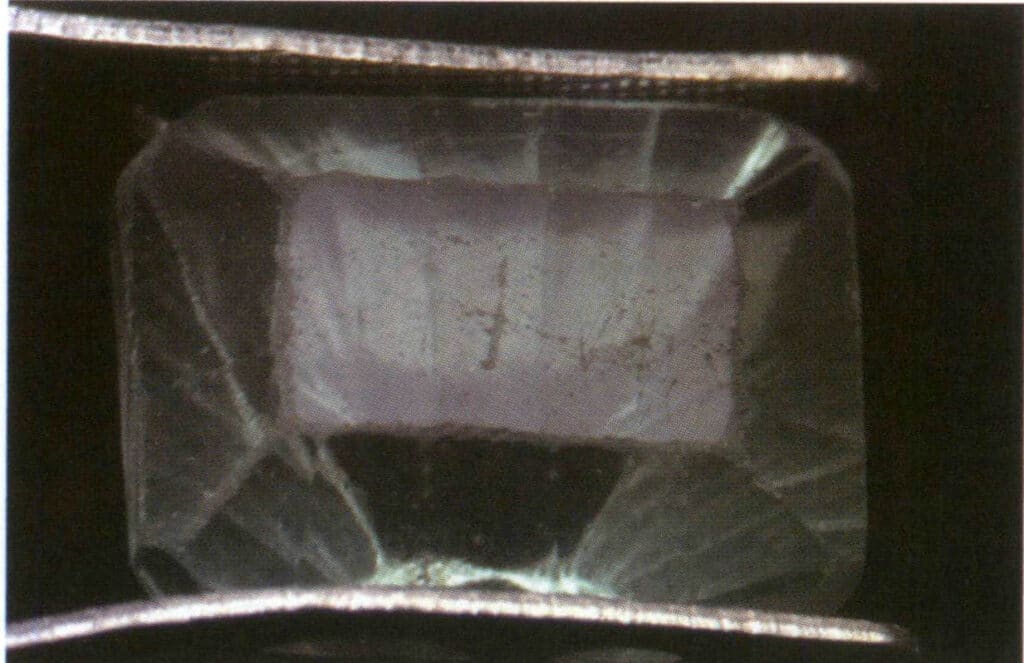

② Bearbeitete Edelsteine können im Durchlicht auf Brüche untersucht werden, wobei ein bis drei Richtungen paralleler, glatterer Bruchflächen im Inneren des Edelsteins sichtbar werden (Abbildung 2-4-15).

Abbildung 2-4-13 Die Spaltung von Korund (parallele Linien auf einer Spiegelebene)

Abbildung 2-4-14 Die Spaltung von Korund im Auflicht (links: parallele Linien auf der Spiegelebene, rechts: gestufte Bruchfläche)

3. Das Brechen von Kristallen