Wie kann man Perlen und andere organische Edelsteine optimieren? wie erkennt man optimierte organische Edelsteine?

Optimierung der Behandlungs- und Identifizierungsmethoden für Perlen und andere organische Edelsteine

Einleitung:

Dieser Artikel taucht ein in die Welt der Perlen und anderer organischer Edelsteinveredelungen und Identifizierungsmethoden. Er untersucht die chemische Zusammensetzung und Farbvariationen von Perlen und bietet Einblicke in ihre natürliche Schönheit und die Auswirkungen von Behandlungen wie Bleichen, Färben und Bestrahlung. Der Leitfaden befasst sich auch mit den Unterschieden zwischen natürlichen und gezüchteten Perlen und vermittelt Juwelieren das Wissen, um diese Edelsteine zu erkennen und zu schätzen. Darüber hinaus wird auf die Optimierung von Bernstein, Koralle und Elfenbein eingegangen, so dass die Leserinnen und Leser in die Lage versetzt werden, die echte Qualität und die Behandlung von organischen Edelsteinen zu erkennen.

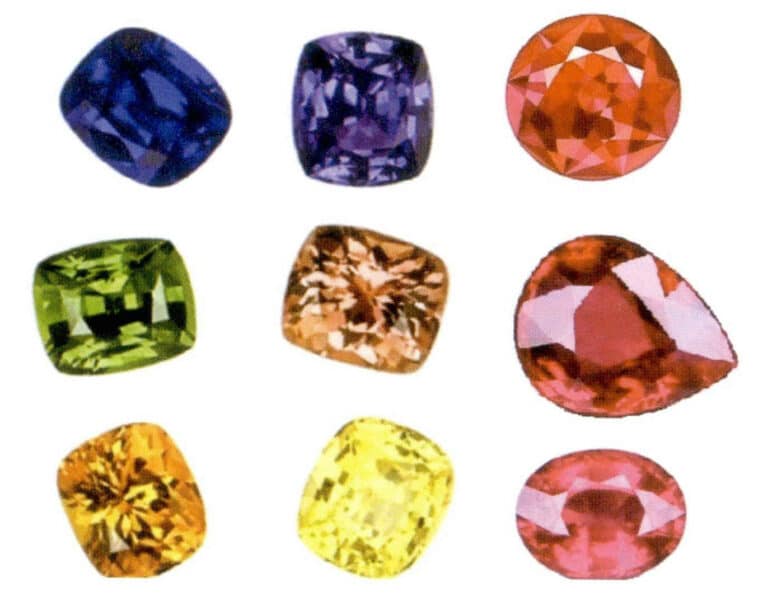

Perlen in verschiedenen Farben

Inhaltsübersicht

Abschnitt I Perle

Die chemische Zusammensetzung von Perlen umfasst: Kalziumkarbonat mit über 80%, organische Stoffe mit 10% 〜14%, Wasser mit 2% 〜4% und andere Spurenelemente. Die Farbe von Perlen umfasst die Körperfarbe und den Oberton. Die Körperfarbe ist die Grundfarbe der Perle, die durch organische Stoffe und Spurenelemente entsteht. Der Oberton bezieht sich auf die einzigartigen Farben der Perlen, die durch Reflexion, Interferenz und andere Lichteffekte auf der Oberfläche und den inneren Schichten der Perle entstehen und die Körperfarbe überlagern. Das Schillern von Perlen bezieht sich auf die Regenbogenfarben, die sich auf der Oberfläche oder direkt unter der Oberfläche der Perle bilden, was eine umfassende Reflexion optischer Phänomene wie Brechung, Reflexion, diffuse Reflexion und Beugung durch die Perle ist. Zu den Körperfarben von Perlen gehören Schwarz, Weiß, Rosa, Gelb und andere, während zu den Obertönen Rosa, Blau, Grün usw. gehören (Abbildung 7-1). Bei vergrößerter Betrachtung zeigt die Oberfläche der Perle eine schindelartige Struktur, während das Innere eine konzentrisch strahlende Schichtstruktur aufweist.

Es gibt drei Hauptproduktionsgebiete für Perlen: die Region des Persischen Golfs, wo die Perlen einen starken Glanz mit einem Hauch von grünem Schimmer und eine weiße oder cremeweiße Körperfarbe haben; die Region Sri Lanka, wo die Perlen eine weiße oder cremeweiße Körperfarbe mit grünem, blauem oder violettem Schimmer haben; die Region Südostasien, wo die Südseeperlen groß, rund und weiß sind und einen starken Glanz haben.

Derzeit werden auf dem Markt hauptsächlich natürliche Perlen, Zuchtperlen, behandelte Perlen und Imitationen angeboten.

1. Erkennungsmerkmale von Naturperlen und Zuchtperlen

(1) Erkennungsmerkmale von Naturperlen

Natürliche Perlen sind meist rund und weisen im Querschnitt Schichten von konzentrischen Kreisen aus relativ dicken Perlschichten auf. Der Fremdkörper im Kern ist mit dem bloßen Auge nicht sichtbar.

① Farbe:

Natürliche Perlen haben eine einzige Farbe, hauptsächlich weiß und rosa, gelegentlich auch grau-schwarz, begleitet von verschiedenen Farben des Schillerns.

② Struktur:

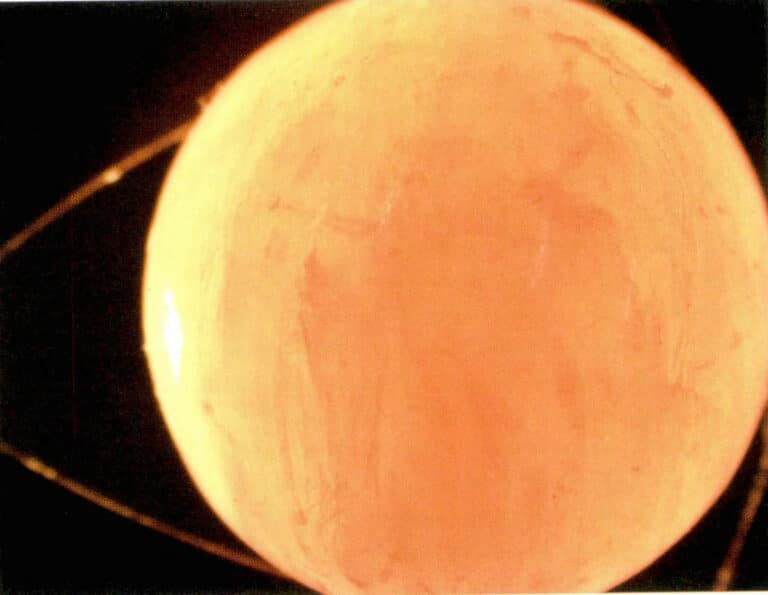

Die Struktur wird von einer starken Lichtquelle beleuchtet und zeigt eine gleichmäßig strukturierte, durchscheinende Kugel.

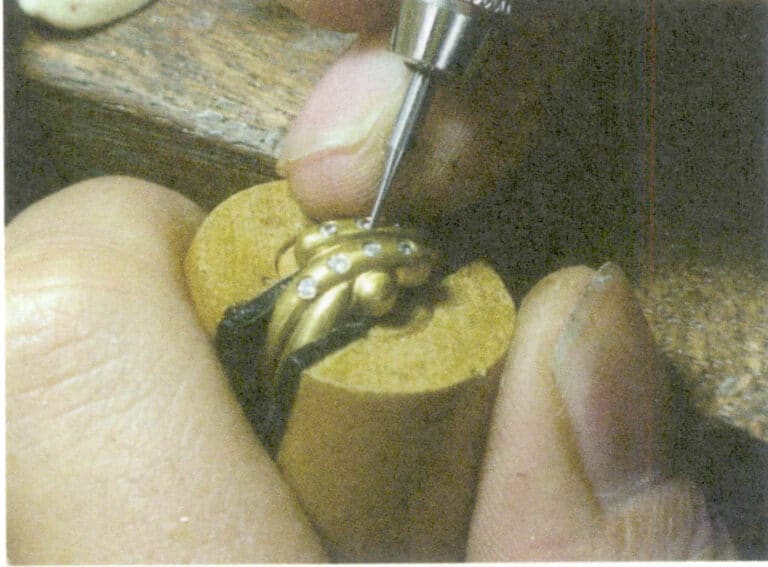

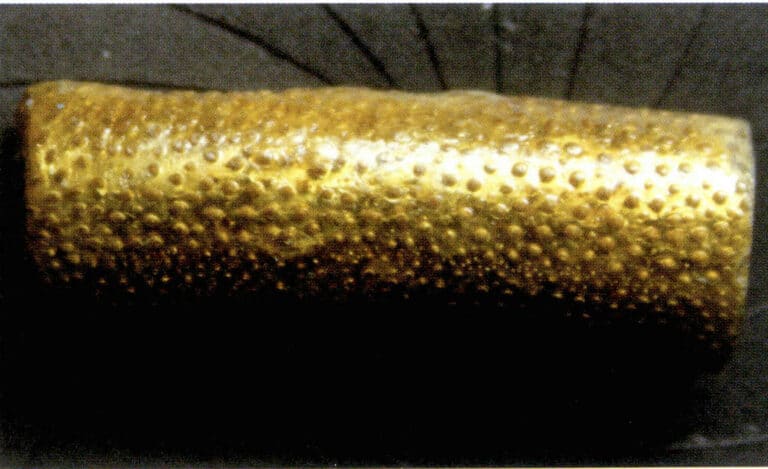

③ Oberflächenpapeln:

Die Oberfläche der Perle weist deutliche Erhebungen unterschiedlicher Größe auf, und wenn man sie vorsichtig mit einem Zahn reibt oder zwei kleine Perlen aneinander reibt, entsteht ein spürbar körniges Gefühl (Abbildung 7-2).

(2) Identifizierungsmerkmale von Zuchtperlen mit Kernen

Perlen mit Kern sind in der Regel rund und in den Farben weiß, gelb und mit einem geringen Anteil an schwarz erhältlich. Ein typisches Merkmal ist das Vorhandensein von Bindungslinien und inneren Kernstreifen.

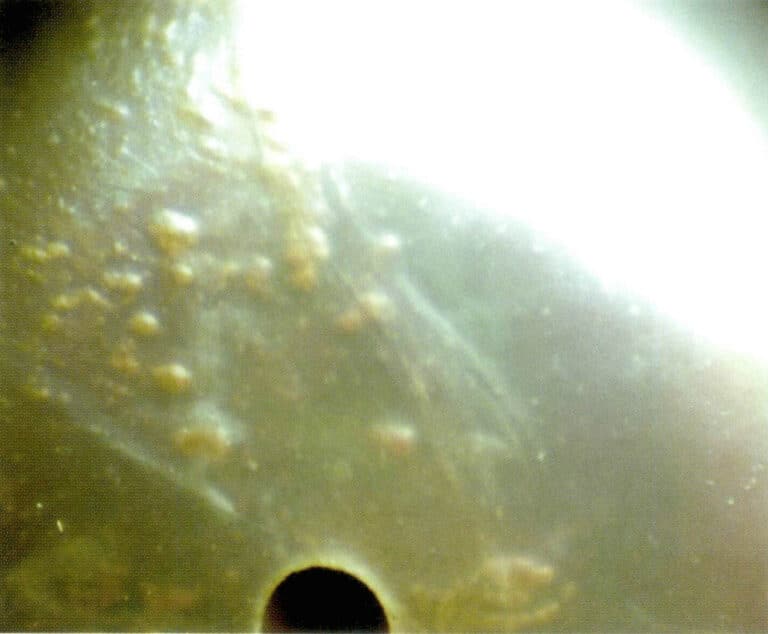

Die Verbindungslinie ist eine braune Linie zwischen dem Perlmutt und der Perlenschicht, die vom Bohrloch aus nach innen deutlich sichtbar ist; die Kernstreifen sind Streifen von unterschiedlicher Transparenz auf dem Perlmutt von Zuchtperlen; ähnlich wie Naturperlen weisen auch Zuchtperlen Oberflächenpockennarben auf.

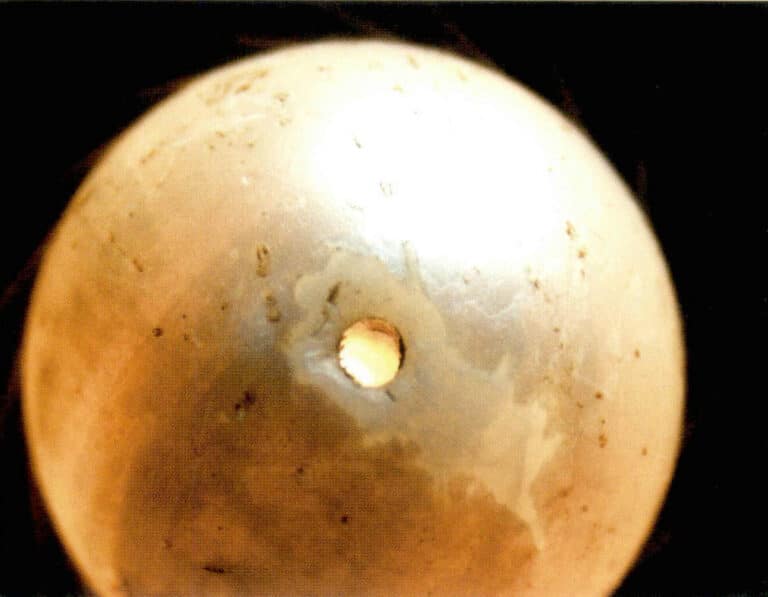

(3) Erkennungsmerkmale von nicht kernhaltigen Zuchtperlen

Zuchtperlen ohne Kerne gibt es in verschiedenen Formen: fast rund, oval, birnenförmig, tropfenförmig und unregelmäßig. Es gibt sie auch in verschiedenen Farben, wie weiß, gelb, rosa, violett und grau-schwarz. Das typischste Merkmal ist die zentrale Höhlung, d. h. die Mitte ist leer, wenn man sie vom Bohrloch aus betrachtet. Die Oberfläche der Perle weist außerdem Pockennarben mit auffälligen kleinen Ausstülpungen auf.

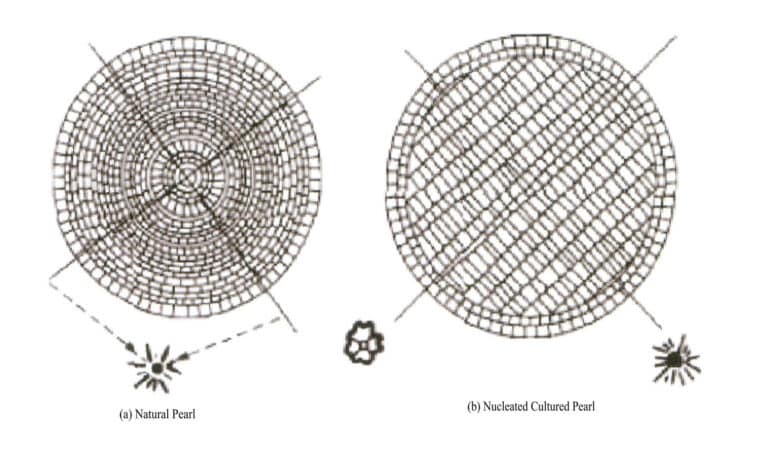

Natürliche Perlen und Süßwasser-Zuchtperlen ohne Kerne haben im Allgemeinen eine dicke Perlenschicht, wobei natürliche Perlen einen kleinen Anteil an Fremdkörpern im Kern aufweisen, während der Kern von Süßwasser-Zuchtperlen ohne Kerne hohl ist. Im Gegensatz dazu ist die Perlenschicht von Zuchtperlen mit Kernen sehr dünn, wobei der Kern den größten Teil einnimmt, und die Kerne sind parallel geschichtet.

(4) Unterschiede zwischen Naturperlen und Zuchtperlen

① Erscheinungsbild:

Merkmale Natürliche Perlen haben eine zarte Textur, eine hohe Transparenz und einen sanften Glanz und sind meist unregelmäßig rund, mit kleineren Einzelgrößen.

Zuchtperlen haben eine kürzere Entstehungszeit und eine relativ geringere Texturfeinheit, und ihre Transparenz und ihr Glanz sind geringer als bei natürlichen Perlen. Sie haben meist eine runde oder ovale Form, sind größer und weisen oft Merkmale wie Ränder und Falten auf der Oberfläche auf.

② Vergrößerte Inspektion:

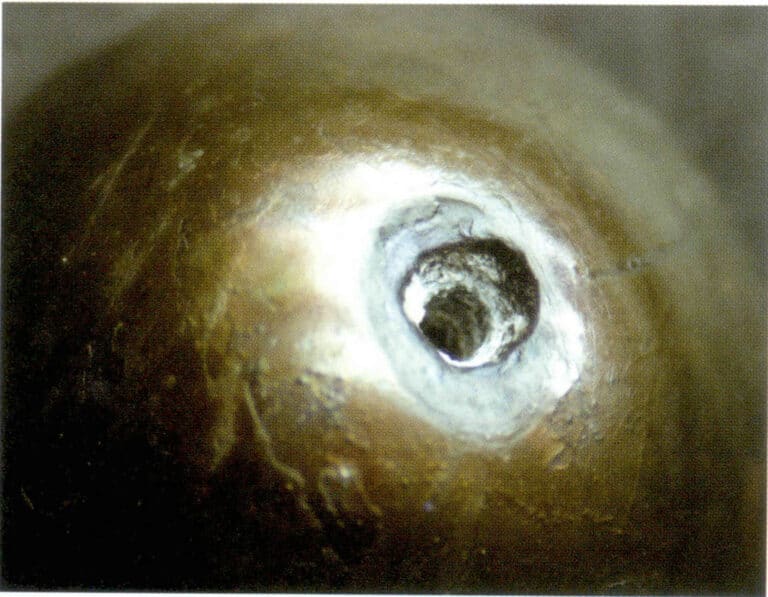

Die Perlenschicht natürlicher Perlen ist dick und reicht tief in die Mitte der Perle hinein, mit feinen Schichten und im Allgemeinen ohne offensichtliche Lücken. Betrachtet man die Innenseite des Bohrlochs von Zuchtperlen, so ist in der Nähe des Lochs eine deutliche braune Linie zu sehen, die die Lücke zwischen der Muschelschicht und dem Perlenkern darstellt. Beim Umrühren mit einer Nadel kann schuppenartiges Pulver abfallen.

③ Inspektion der Lichtübertragung:

Wird eine starke Punktlichtquelle verwendet, um das Licht durch die Rückseite der Perle zu leiten, kann der Kern der Zuchtperle, wenn die Perle in den entsprechenden Winkel gedreht wird, schwach parallele Streifeneffekte zeigen, die von ihren inneren Kernschichten angezeigt werden.

④ X Durchleuchtungsmethode:

Natürliche Perlen weisen eine konzentrische Schichtstruktur von der Mitte bis zur äußeren Schale auf. Die Grenze zwischen dem Kern und der Perlenschicht ist bei kerngezüchteten Perlen deutlich ausgeprägt. Im Gegensatz dazu weisen Perlen ohne Zellkern eine innere Hohlstruktur und eine äußere konzentrische Schichtstruktur auf.

⑤ Röntgenbeugungsmethode:

Die Perlenschicht von Naturperlen ist dick und hat eine konzentrische Radialstruktur, deren Röntgen-Laue-Beugungsmuster ein 6-fach symmetrisches Beugungsbild zeigt; der Kern von Zuchtperlen ist größer und hat eine parallele Schichtstruktur, deren Laue-Beugungsmuster ein 4-fach symmetrisches Beugungsbild zeigt. Wenn die parallele Richtung des geschichteten Kerns mit der Anordnungsrichtung der Aragonitkristalle der äußeren Perlenschicht übereinstimmt, kann ein 6-fach symmetrisches Beugungsbild dargestellt werden (Abbildung 7-3).

⑥ Röntgenfluoreszenzmethode:

Die meisten natürlichen Perlen fluoreszieren nicht unter Röntgenstrahlen; die meisten Zuchtperlen mit Kernen strahlen eine grünlich-gelbe Fluoreszenz aus, die von den perlmuttartigen Kügelchen verursacht wird; auch Zuchtperlen ohne Kerne können Licht ausstrahlen.

⑦ Beobachtung mit dem Perlenendoskop:

Das Perlenendoskop hat zwei Spiegel, die sich in einem Winkel von 45° gegenüberstehen, wobei der innere Spiegel das Licht nach oben reflektiert und der äußere Spiegel sich am Boden des Nadelrohrs befindet.

Führen Sie das Endoskop in das Perlenloch ein. Wenn sich die Nadel in der Mitte der Perle befindet, scheint ein starkes Licht von einem Ende auf den Lichtstrahl und dringt in die konzentrischen Schichten der Naturperle ein, wobei es in das Nadelrohr reflektiert wird. Auf dem Spiegel am anderen Ende ist ein Flackern des Lichts zu sehen. Wenn der Lichtstrahl auf den Kern der Zuchtperle trifft, wird er aus dem Kern heraus gebrochen, so dass das reflektierte helle Flackern am anderen Ende des Perlenlochs nicht zu sehen ist.

In Bezug auf Aussehen und Struktur weisen Natur- und Zuchtperlen daher deutliche Unterschiede auf. Dennoch werden in den "Bezeichnungen für Schmuck und Edelsteine (GB/T 16552-2017)" sowohl Zuchtperlen als auch natürliche Perlen als Perlen bezeichnet.

(5) Die Unterschiede zwischen Meerwasser-Zuchtperlen und Süßwasser-Zuchtperlen

Neben den Unterschieden im Aussehen, der inneren Struktur, der Dichte usw. unterscheiden sich Perlen aus Meerwasser- und Süßwasserzucht auch im Gehalt an organischen Stoffen und Spurenelementen.

Süßwasser-Zuchtperlen haben im Vergleich zu Meerwasser-Zuchtperlen einen geringeren Nährwert und einen geringeren medizinischen Nutzen. Im Allgemeinen sind Spurenelemente wie S, Na, Mg, Sr in Meerwasser-Zuchtperlen relativ angereichert, während Mn relativ verarmt ist; bei Süßwasser-Zuchtperlen ist das Gegenteil der Fall.

Bei den meisten Meerwasser-Zuchtperlen handelt es sich um kernhaltige Perlen, bei den meisten Süßwasser-Zuchtperlen um nicht kernhaltige Zuchtperlen. Sie können durch das Aufblitzen eines Perlenkerns unter starkem Licht oder durch die Untersuchung der Struktur der Perlenschicht an der Bohrstelle identifiziert werden.

Die wichtigsten Erkennungsmerkmale von natürlichen und gezüchteten Perlen sind in Tabelle 7-1 aufgeführt.

Tabelle 7-1 Wichtigste Erkennungsmerkmale von natürlichen und gezüchteten Perlen

| Methoden zur Identifizierung | Natürliche Perlen | Gezüchtete Perlen |

|---|---|---|

| Empirische Methode | Die Textur ist fein, die Transparenz und der Glanz sind besser als bei Zuchtperlen, und die Form ist meist unregelmäßig und hat einen kleineren Durchmesser. | Die Form ist meist rund, die Größe größer, aber der Glanz ist nicht so stark wie bei natürlichen Perlen. |

| Verfahren zur Ermittlung der Dichteunterschiede | Es schwimmt 80% in einer schweren Flüssigkeit mit einer Dichte von 2,713 g/cm3. | Ein 90% versinkt in der gleichen schweren Flüssigkeit. |

| Beobachtungsmethode unter starker Lichtquelle | Gleichmäßige Struktur, gute Transparenz, mit starkem Schillern und Halo, Oberfläche mit feinen Linien, feine Textur, glatte Oberfläche, dickere Perlmuttschicht | Parallele grau-weiß gestreifte Schichten mit ausgeprägtem Perlmuttkern sind zu sehen, mit einem halbtransparenten, fettigen Aussehen, die Oberfläche hat oft Grübchen, eine lockere Struktur und der Glanz ist nicht so stark wie bei natürlichen Perlen |

| Röntgenbeugungsmethode | Auf dem Laue-Foto erscheinen sechseckige Flecken mit kleinen Kernen. | Die Perlschicht ist dick, mit quadratischen Fleckenmustern und hat einen großen Kern; die Perlschicht ist dünn. |

| Röntgendurchleuchtung | Sie kann als eine vollständige Reihe konzentrischer Kreise von außen nach innen dargestellt werden. | Zuchtperlen mit einem Kern zeigen eine starke Linie um den Kern in der konzentrischen Kreisstruktur; Zuchtperlen ohne Kern zeigen ebenfalls eine Reihe konzentrischer Linien, aber in der Mitte erscheint ein unregelmäßiger Hohlraum. |

| Polarisationsmikroskopische Beobachtungsmethode | Nahezu vollständig transparent, mit geringen Helligkeitsunterschieden | Die transparente Schicht ist weißer und weist einen deutlicheren Helligkeitsunterschied auf. |

| Methode der Lichtübertragung | Man sieht weder den Perlkern noch die Streifen der Kernschicht, kein Streifeneffekt | Die meisten zeigen Streifeneffekte, und die Streifen des Perlenkerns und der Kernschicht sind zu erkennen. |

2. Methoden und Erkennungsmerkmale der Perlenoptimierungsbehandlung

Die Optimierungsbehandlung von Perlen zielt hauptsächlich darauf ab, ihren Glanz und ihre Farbe zu verbessern, einschließlich Vorbehandlung, Bleichen, Aufhellen, Färben, Polieren und Reparatur. Die Farbe wird durch physikalisch-chemische Methoden verbessert, wodurch der praktische Wert der Perlen gesteigert wird. Die wichtigsten Optimierungsverfahren für Perlen sind Bleichen, Färben und Bestrahlung.

2.1 Bleichen

Das Bleichen von Perlen bezeichnet die Behandlung von Perlen in einer oxidativen Lösung, um Verfärbungen zu entfernen oder gefärbte Substanzen aufzuhellen. Zu den Methoden des Bleichens von Perlen gehören das chemische Bleichen, die Belichtung, die thermische Zersetzung und die Entfärbung.

(1) Zweck

Das Bleichen ist der wichtigste Schritt im Prozess der Perlenoptimierung. Sein Hauptzweck besteht darin, den Schmutz und die schwarzen Flecken auf der Oberfläche der Perle sowie die gelben Pigmente in der Perlenschicht zu entfernen und die Farbe weißer zu machen. Die für die Perlenbleiche verwendeten Reagenzien bestehen hauptsächlich aus Bleichmitteln, Lösungsmitteln und Tensiden. Das wichtigste Bleichmittel ist Wasserstoffperoxid, und zu den Lösungsmitteln gehören organische Lösungsmittel und destilliertes oder deionisiertes Wasser, vor allem um die Konzentration des Wasserstoffperoxids zu verdünnen und sein Eindringen in die Perle zu verbessern. Tenside sind sehr wichtige Zusatzstoffe; ihre Hauptfunktion besteht darin, die Oberflächenspannung der Bleichlösung zu verringern, die Blasen zu zerstreuen, die sich während des Bleichvorgangs auf der Oberfläche der Perle bilden und allmählich ansammeln, und eine gleichmäßige und schnelle Benetzung, Emulgierung, Dispersion und Penetration zu erreichen. Die Hauptaufgabe des Bleichens besteht darin, die Mischfarben zu entfernen, die organische Edelsteine häufig aufgrund des Vorhandenseins von Muschelmaterial oder anderen organischen Substanzen aufweisen. Die Bleichbehandlung ist nicht kennzeichnungspflichtig und gilt als Optimierung.

(2) Verfahren

① Vor-Behandlung:

Die Behandlung von Perlen umfasst hauptsächlich das Sortieren, Bohren, Aufquellen und Entwässern. Der Zweck besteht darin, sie für nachfolgende Veredelungsprozesse zu erleichtern. Das Bohren zielt beispielsweise darauf ab, das Eindringen von chemischen Flüssigkeiten zum Entfetten, Bleichen, Aufhellen und Färben in die Perle zu erleichtern. Aufgrund der dichten Schichtstruktur der Perle ist es für die Bleichlösung schwierig, in die innere Schicht der Perle einzudringen; beim Aufquellen wird ein Quellmittel verwendet, um die Perlenstruktur "lockerer" zu machen, ohne die Perle offensichtlich zu beschädigen, und dann wird die Perle gebleicht.

② Behandlung der Dehydrierung:

Die Dehydratisierung bezieht sich auf die Entfernung des Restwassers in den Zwischenräumen der Perle aus den oben genannten Prozessen, wobei häufig wasserfreies Ethanol als Dehydratisierungsmittel verwendet wird, aber auch reines Glycerin kann verwendet werden, um das adsorbierte Wasser in den inneren Zwischenräumen der Perle zu entfernen.

③ Formel:

Die Formel verwendet Wasserstoffperoxid als Bleichmittel sowie Lösungsmittel, Tenside, pH-Stabilisatoren und andere Reagenzien. Die Perlen werden in die vorbereitete Lösung getaucht und auf 70 〜80℃ erhitzt. Die Behandlungszeit hängt von der Tiefe der Farbe ab. Je ausgeprägter die Farbvariationen in den Perlen sind, desto länger dauert die Einweichzeit.

(3) Identifikationsmerkmale von gebleichten Perlen

Gebleichte Perlen haben die folgenden Eigenschaften:

① Lockere Struktur:

Nach der Bleichbehandlung haben die Perlen eine saubere Oberflächenfarbe, und die Lücken zwischen den Perlenschichten werden größer, wodurch die Struktur lockerer wird, was den Glanz beeinträchtigen kann.

② Saures Ätzen:

Durch Säurebehandlung gebleichte Edelsteine weisen säuregeätzte Strukturen auf. Die Oberfläche von gebleichten Perlen hat oft eine sehr saubere Grundfarbe, und bei vergrößerter Betrachtung lassen sich auf der Oberfläche Säureätzungsmuster erkennen.

2.2 Färben

Mit Hilfe verschiedener chemischer Reagenzien können weiße oder helle Perlen in verschiedene Farben gefärbt werden.

(1) Schwarzes Färbeverfahren

Weichen Sie die Perlen in einer verdünnten Silbernitrat- und Ammoniaklösung ein und legen Sie sie dann zur Reduktion ins Sonnenlicht oder setzen Sie sie Schwefelwasserstoffgas aus, wodurch die Farbe der Perlen schwarz wird. Die Schwarztöne der gefärbten Perlen sind denen der natürlich gefärbten Perlen sehr ähnlich, und die behandelte Farbe ist licht- und hitzebeständig.

(2) Braunes Färbeverfahren

Die Verwendung von Kaliumpermanganatlösung als Färbemittel kann die Perlen braun färben.

(3) Rosa Färbeverfahren

Legt man Perlen in eine Lösung aus Alkali- und Kobaltsalzen, können die Perlen rosa erscheinen.

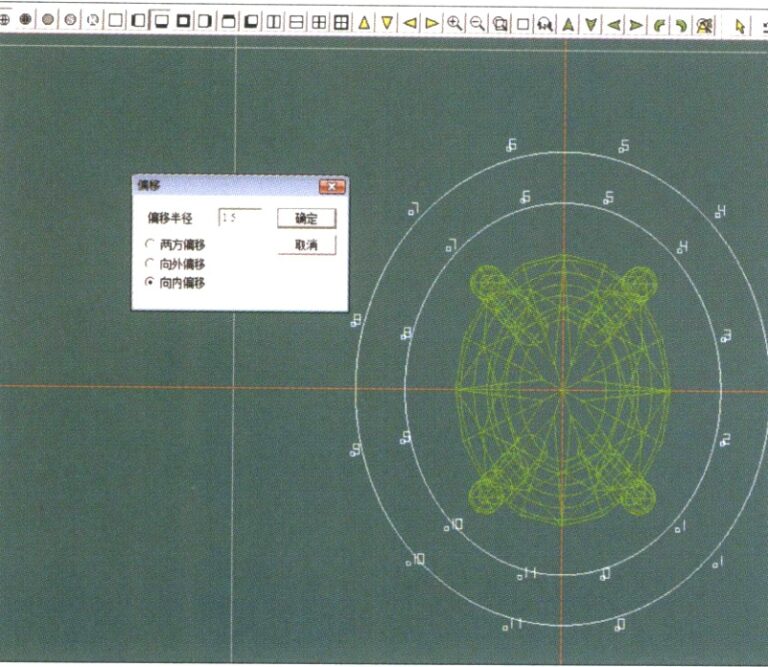

(4) Zentrale Färbemethode

In die gebohrten Löcher der künstlich gezüchteten Perlen wird Farbstoff injiziert, um sie zu färben, wobei der Farbstoff nach der gewünschten Farbe ausgewählt wird.

(5) Erkennungsmerkmale von gefärbten Perlen

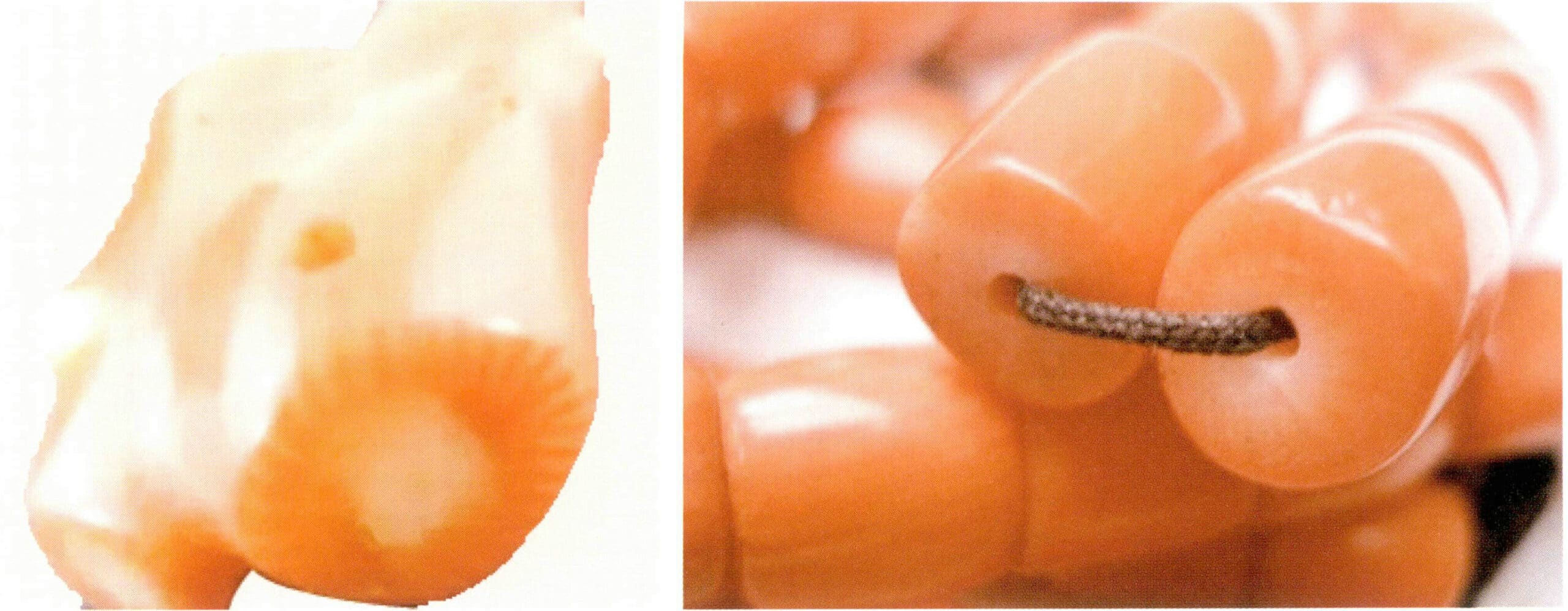

① Farbe:

Gefärbte schwarze Perlen weisen einen tief grauschwarzen Ton mit ungleichmäßiger Farbverteilung auf der Oberfläche auf. Besonders an den Löchern ist eine deutliche Farbinhomogenität zu erkennen (Abbildung 7-4).

② Internes Merkmal:

Das Phänomen der Interferenzhalos ist bei internem, charakteristischem Auflicht unter der dünnen Schicht der Perlenschicht zu sehen.

③ Chemische Methode:

Wischen Sie die Perle mit einem Wattestäbchen ab, das Sie in verdünnte Salpetersäure mit einer Konzentration von 2% getaucht haben. Die geschwärzte Perle mit Silbernitrat wird das Wattestäbchen schwarz färben. Ein in Aceton getauchtes Wattestäbchen kann auch die farbigen Perlen (rot, blau, gelb) verblassen lassen.

Methoden wie Ultraviolett-Fluoreszenz, Röntgenfotografie, Raman-Spektroskopie und ultraviolett-sichtbare Spektrophotometrie können ebenfalls gefärbte schwarze Perlen von natürlichen schwarzen Perlen unterscheiden. Die wichtigsten Erkennungsmerkmale von gefärbten schwarzen Perlen und natürlichen Perlen sind in Tabelle 7-2 aufgeführt.

Tabelle 7-2 Wichtigste Erkennungsmerkmale von gefärbten schwarzen Perlen und natürlichen schwarzen Perlen

| Merkmale | Natürliche schwarze Perle | Gefärbte schwarze Perle |

|---|---|---|

| Merkmale des Erscheinungsbildes | Tiefes Blauschwarz mit leichtem regenbogenartigem Schimmer oder Schwarz mit Bronzeton (kein reines Schwarz) | Reines Schwarz, einheitliche Farbe, geringer Glanz, Strahlkraft, unnatürliche Begleitfarben |

| Prüfung der Vergrößerung | Die Oberfläche ist fein und glatt oder weist Wachstumsstrukturen auf. Keine Farbansammlung an Oberflächenfehlern oder Rissen | Die Farbe ist in den Rissen und Oberflächenfehlern oder -rissen konzentriert, mit sichtbaren Korrosionsspuren und feinen Falten auf dem Oberflächenperlmutt. Perlen mit gefärbten Kernen zeigen bei starker Lichtdurchlässigkeit deutliche parallele Streifen des Kerns, oder bei Betrachtung unter reflektiertem Licht durch das Perlenloch erscheint der Kern sehr dunkel gefärbt, während die Oberfläche farblos perlmuttfarben ist. |

| Ultraviolette Fluoreszenzmerkmale | Im Allgemeinen erscheinen sie unter langwelligem ultraviolettem Licht dunkelrot-braun oder rot fluoreszierend. | Inerte oder dunkelgrüne Fluoreszenz; Perlen mit gefärbten Kernen weisen eine ultraviolette Fluoreszenz des Farbstoffs auf. |

| Röntgenfotografie | Zwischen der Perlmuttschicht, dem harten Protein und dem Perlenkern auf dem Substrat ist ein deutliches Verbindungsband zu erkennen. | Da sich das Silber häufig in der harten organischen Proteinschicht zwischen der Perlenschicht und dem Kern ablagert, zeigt das Foto weiße Streifen. |

| Aceton-Wischtuch | Verblasst nicht | Verblasst |

| Experiment mit Salpetersäure | Verblasst nicht | Wenn sich ein Wattestäbchen, das in verdünnte Salpetersäure 2% getaucht wird, schwarz färbt, ist dies ein Hinweis darauf, dass die Perlen mit der Silbernitratfärbemethode gefärbt wurden. |

| Raman-Spektroskopie | Hat Absorptionslinien von Aragonit und organischem Porphyrin | hat einen stark fluoreszierenden Hintergrund, wobei nur der Absorptionspeak von Aragonit oder der Absorptionspeak des Farbstoffs zu sehen ist |

| Ultraviolett-sichtbares Absorptionsspektrum | Absorptionsspitzen um 400nm, 500nm und 700nm | Typischer Absorptionspeak ohne Perlen |

| Pulver | Weißes Pulver | Schwarzes oder graubraunes Pulver |

2.3 Bestrahlungsmethode

(1) Bestrahlungsquelle

Helle Perlen können durch Röntgen- und γ-Strahlung schwarz werden. Die allgemeine Methode besteht darin, die Perlen in eine Kobaltquelle mit 3,7 x 1013 Bq-Intensität, wobei die Bestrahlung 20 Minuten lang in einem Abstand von 1 cm von der Bestrahlungsquelle bei Raumtemperatur erfolgt. Die Farbe der bestrahlten schwarzen Perlen ähnelt der von natürlichen Perlen, und ihre Stabilität ist relativ gut.

(2) Anforderungen an das Muster

Begrenzt auf Süßwasserperlen, die Manganelemente enthalten, und die Perlenschicht von Flachwassermuscheln, können natürliche Perlen, die in Meerwasser gezüchtet werden, und die Perlenschicht, die an der äußeren Schicht von Keimperlen befestigt ist, ihre Farbe nicht ändern.

(3) Identifikationsmerkmale

① Schillern:

Die schwarze Perle, die sich durch radioaktive Bestrahlung verfärbt hat, weist ein intensives Farbspektrum auf, begleitet von einem starken metallischen Glanz.

② Granularität:

Gezüchtete schwarze Perlen haben selten einen Durchmesser von weniger als 9 mm, und runde, kernhaltige schwarze Perlen mit einem Durchmesser von weniger als 8 mm sind in der Regel Produkte, die durch radioaktive Bestrahlung farbbehandelt wurden.

Die Farbverteilung an der Oberfläche der bestrahlten Perlen ist gleichmäßig, aber im Querschnitt ist die innere Farbe heller, während die äußerste Perlenschicht in der Regel dunkler ist. Die Dicke der bestrahlten schwarzen Perlen kann 3 〜 4 mm erreichen.

2.4 Andere Behandlungen von Perlen

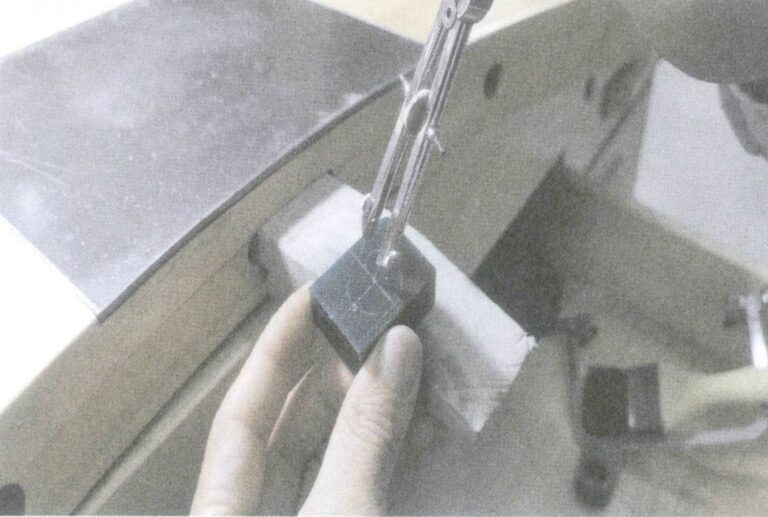

(1) "Peeling"-Behandlung

Bei der Peeling-Behandlung wird die unansehnliche Oberflächenschicht der Perle mit einem sehr feinen Werkzeug vorsichtig abgetragen, so dass eine bessere Schicht darunter zum Vorschein kommt, die als Oberfläche dient. Dieser Vorgang ist sehr schwierig und erfordert hochqualifiziertes Personal; manchmal kann selbst nach dem Abtragen mehrerer Schichten erst dann eine bessere Schicht gefunden werden, wenn die Substanz der Perle vollständig abgetragen ist.

(2) Verfahren zum Füllen von Oberflächenrissen

Behandlungsmethode: Tränken Sie die Perle in einem Öl mit hohem Brechungsindex, wie z. B. Olivenöl, um die Risse mit Öl zu füllen. Um eine gleichmäßige Füllung zu gewährleisten, erhitzen Sie es auf etwa 150℃ und halten Sie es eine Zeit lang, damit das Öl vollständig in die Risse eindringen kann. Perlen, die nach diesem Verfahren mit Öl gefüllt sind, weisen einen deutlichen öligen Glanz auf, und das Öl kann mit einer erhitzten Nadel abgesaugt werden.

(3) Oberflächenbeschichtung

Bei einigen Perlen mit Rissen wird eine dünne Schicht eines farblosen und transparenten Klebers auf die Oberfläche der Perle aufgetragen, um die Risse zu füllen. Diese Methode verleiht der Perle oft einen gelblichen Farbton, so dass sie leicht zu erkennen ist.

3. Methoden zur Identifizierung behandelter Perlen

(1) Ultraviolett-Fluoreszenz-Methode

Natürliche schwarze Perlen erscheinen unter langwelligem ultraviolettem Licht hellrot bis dunkelrotbraun; gefärbte schwarze Perlen zeigen wenig Fluoreszenz oder erscheinen unter langwelligem Licht dunkelgrün.

(2) Methode der Röntgenfluoreszenzspektroskopie

Es werden Röntgenstrahlen zur Bestrahlung verwendet und die Wellenlänge der Fluoreszenz mit einem Spektrometer gemessen. Mit dieser Methode lassen sich Silberelemente in Perlen nachweisen, die mit verschiedenen Silbersalzen gefärbt sind, allerdings können sich die Perlen bei dieser Methode dunkelbraun verfärben.

(3) Verfahren der Röntgenfotografie

Das Prinzip der Unterscheidung zwischen natürlichen und gezüchteten Perlen besteht darin, dass die verschiedenen Materialien bei Röntgenstrahlen unterschiedlich transparent sind, was zu unterschiedlichen Farben auf dem entwickelten Film führt.

Bei mit Silber behandelten Perlen lagert sich das Silber in der harten Proteinschicht zwischen Perlmutt und Kern ab, die keine Röntgenstrahlen durchlässt, so dass die harte Proteinschicht auf Röntgenaufnahmen weiß erscheint. Bei behandelten schwarzen Perlen ist der ringförmige leere Bereich um den Kern auch als Umkehrring bekannt.

(4) Röntgenbeugungsmethode

① Die Muster natürlicher Perlen in Transmission und Beugung haben 6 Punkte, weil die Kristallachse des Calcits radial angeordnet ist.

② Die Beugungsmuster von nicht-kernigen Zuchtperlen sind die gleichen wie die von natürlichen Perlen.

Nukleierte Zuchtperlen können ein Beugungsmuster mit 4 Punkten erzeugen, wenn sie aus den meisten Richtungen beleuchtet werden, aber wenn sie aus zwei Winkeln von 90° beleuchtet werden, kann man ein Beugungsmuster mit 6 Punkten erhalten. Bei einer dicken Perlenschicht ist das Beugungsmuster bei Beleuchtung aus jeder Richtung dasselbe wie bei natürlichen Perlen.

4. Identifizierung von Perlen und Imitationen

Bereits im 17. Jahrhundert wurden in Frankreich Perlenimitate hergestellt, indem aus Fischschuppen gewonnene "Perlenessenz" auf Glaskugeln aufgetragen wurde. Zu den wichtigsten Arten von Imitationen auf dem Markt gehören heute: Kunststoffperlen, mit Wachs gefüllte Glasperlen, massive Glasperlen, mit Perlenkernen beschichtete Perlen und beschichtete Behandlungsperlen.

(1) Kunststoff-Imitat Perle

Auf den milchig-weißen Kunststoff wird eine "Perlenessenz"-Schicht aufgetragen. Auf den ersten Blick sieht es schön aus, aber bei näherer Betrachtung ist die Farbe eintönig und stumpf, und die Größe ist einheitlich.

Merkmale zur Identifizierung: Sie fühlt sich leicht und warm an. An den Bohrlöchern befinden sich Vertiefungen; sticht man mit einer Nadel hinein, blättert die Beschichtung stückweise ab und gibt den neuen Perlenkern frei. Unter Vergrößerung zeigt die Oberfläche eine gleichmäßig verteilte körnige Struktur. Sie fluoresziert nicht unter UV-Licht und ist in Salzsäure unlöslich.

(2) Glasimitat Perle

Unterteilt in mit Wachs gefülltes Hohlglas und massive Glasimitationsperlen.

Gemeinsame Punkte: Sie fühlt sich warm an, lässt sich nicht mit einer Nadel einstechen, und die Oberfläche blättert in Blättern ab. Der Perlenkern hat einen glasartigen Glanz, und es lassen sich Strudelmuster und Blasen finden. Unter polarisiertem Licht zeigt sie Homogenität, ist unlöslich in Salzsäure und hat keine Fluoreszenz.

Die Unterschiede: Mit Wachsimitationsperlen gefülltes Hohlglas ist leicht, hat ein Gewicht von 1,5 g/cm3 Dichte und fühlt sich weich an, wenn eine Nadel in das gebohrte Loch eingeführt wird. Feste Glasimitationsperlen haben eine Dichte von 2,85 〜3,18 g/cm3. Es ist spürbar schwerer, wenn es in der Hand liegt, und die Oberfläche der Glasimitationsprodukte hat eine sehr dünne Schicht aus Perlenessenz, die die Imitationsperlenschicht bildet, die oft zerkratzt ist (Abbildung 7-5).

(3) Muschelimitationsperlen

Hergestellt durch Schleifen der Perlenschicht auf dicken Muscheln zu runden Kugeln oder anderen Formen, die dann mit einer Schicht aus "Perlensaft" überzogen werden.

Erkennungsmerkmale: Guter Simulationseffekt, mit auffälligem Perlmuttglanz auf der Oberfläche. Der Hauptunterschied besteht darin, dass bei der Betrachtung unter Vergrößerung die einzigartigen spiralförmigen Wachstumsmuster der Perlenoberfläche nicht zu sehen sind, sondern nur eine monotone, raue Oberfläche, die der einer Eierschale ähnelt und eine für Muscheln charakteristische "flammenartige" Struktur aufweist.

(4) Beschichtete Perlen

① Polymerbeschichtete Perlen:

Auf die Oberfläche der weniger glänzenden schwarzen Zuchtperlen aus dem Taqi-Fluss wird eine dicke Schicht aus farblosem Polymer (Kunststoff) aufgetragen. Das Erkennungsmerkmal ist, dass der Glanz nicht wie bei natürlichen Perlen von der Oberfläche kommt, sondern von der Unterseite der Polymerschicht; die Farbe der Perle erscheint von oben und von der Seite betrachtet uneinheitlich; Blasen und unebene Oberflächen sind sichtbar; geringere Härte mit mehr Oberflächenkratzern.

② Mit Kieselerde beschichtete Perlen:

Auf die Oberfläche der Perlen wird eine Schicht aus Polydimethylsiloxan aufgetragen. Die Oberfläche ist glatt und fühlt sich schlüpfrig an. Bei vergrößerter Betrachtung sind die Ränder der sich überlappenden Plättchen der Perle schwer zu erkennen, und manchmal sind die farblose Beschichtung und Kratzer auf der Oberfläche zu sehen.

Abschnitt II Bernstein

Bernstein enthält organische Substanzen wie Bernsteinsäure und Bernsteinharz. Bernstein ist ein häufiger organischer Edelstein mit einer chemischen Zusammensetzung von C10H16O, mit einem geringen Anteil an Schwefelwasserstoff und Spurenelementen wie Al, Mg, Ca, Si, Cu usw. Verschiedene Bernsteine weisen gewisse Unterschiede in ihrer Zusammensetzung auf. Bernstein ist eine Art Harzfossil, das sich aus Baumharz gebildet hat, das vor Zehntausenden von Jahren unter der Erde vergraben wurde, nachdem es bestimmte chemische Veränderungen durchlaufen hatte. Es handelt sich um ein organisches Mineral, das über Zehntausende oder sogar Hunderte von Millionen Jahren vollständig versteinert ist.

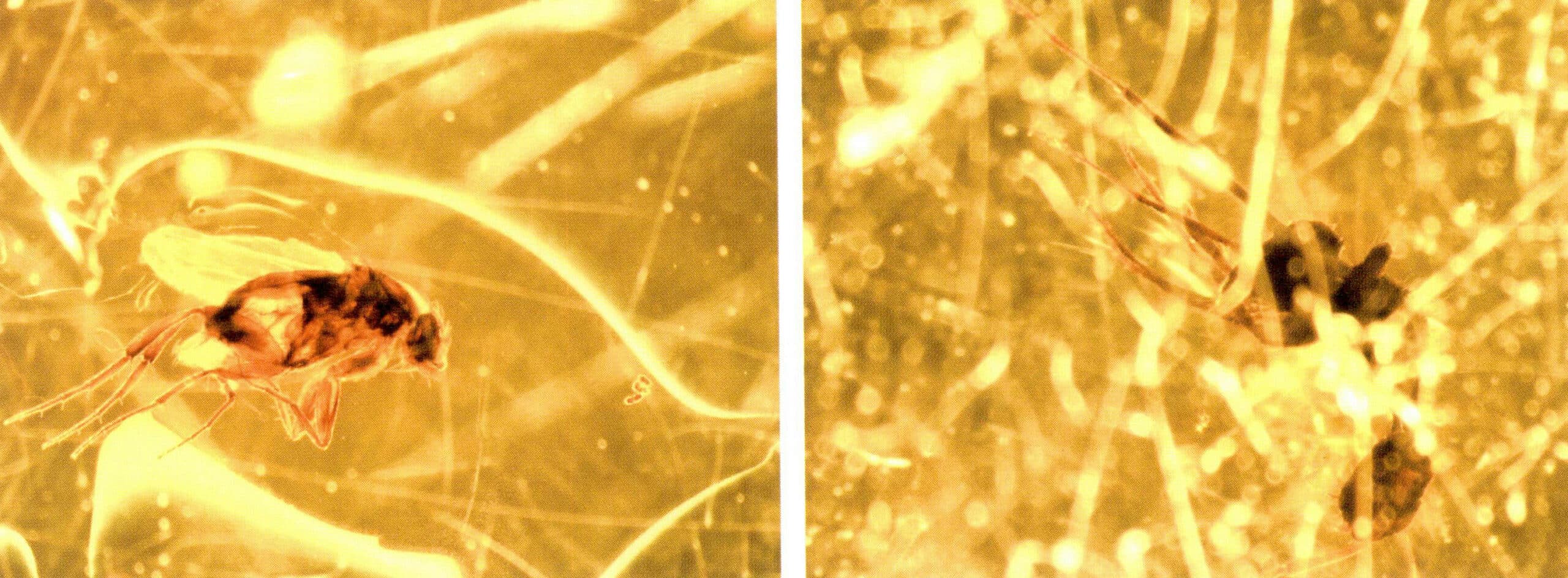

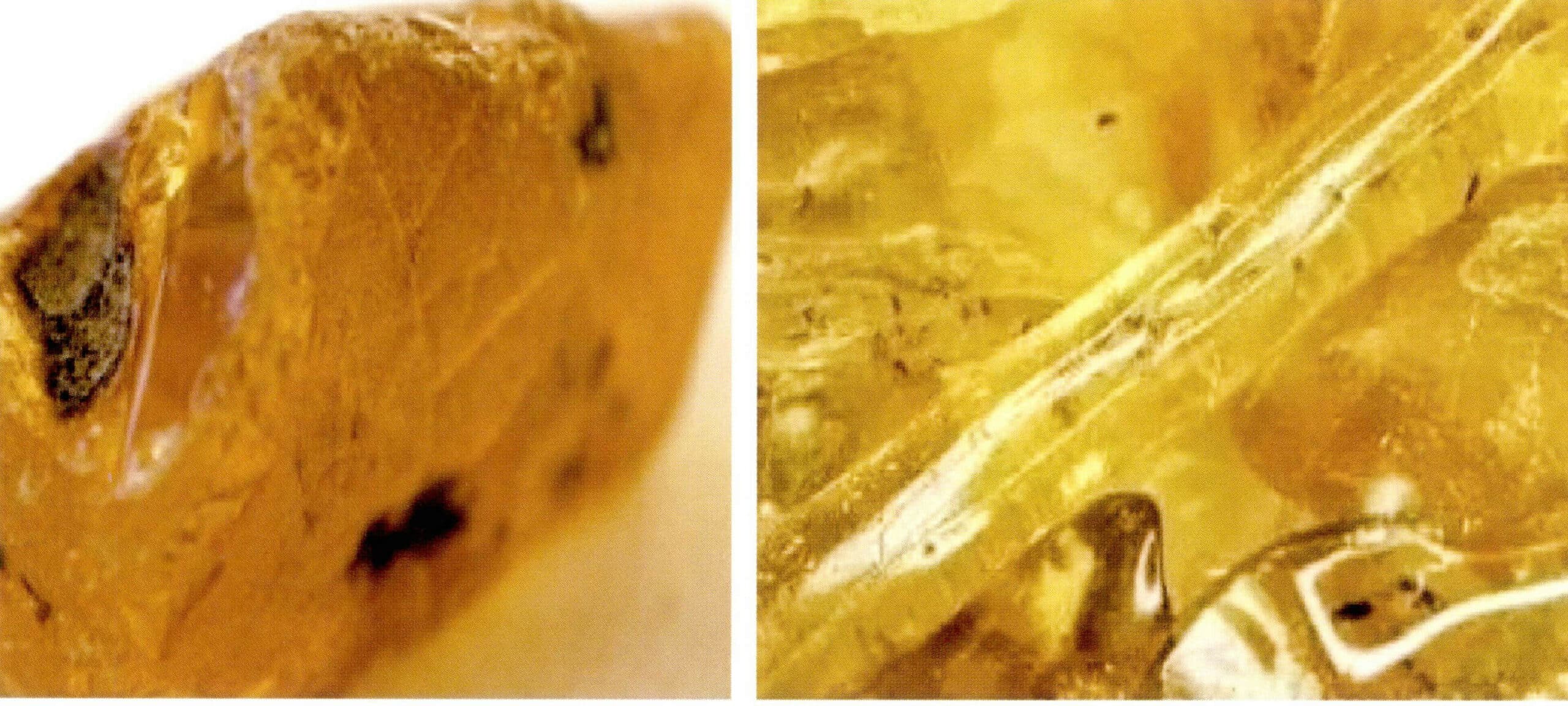

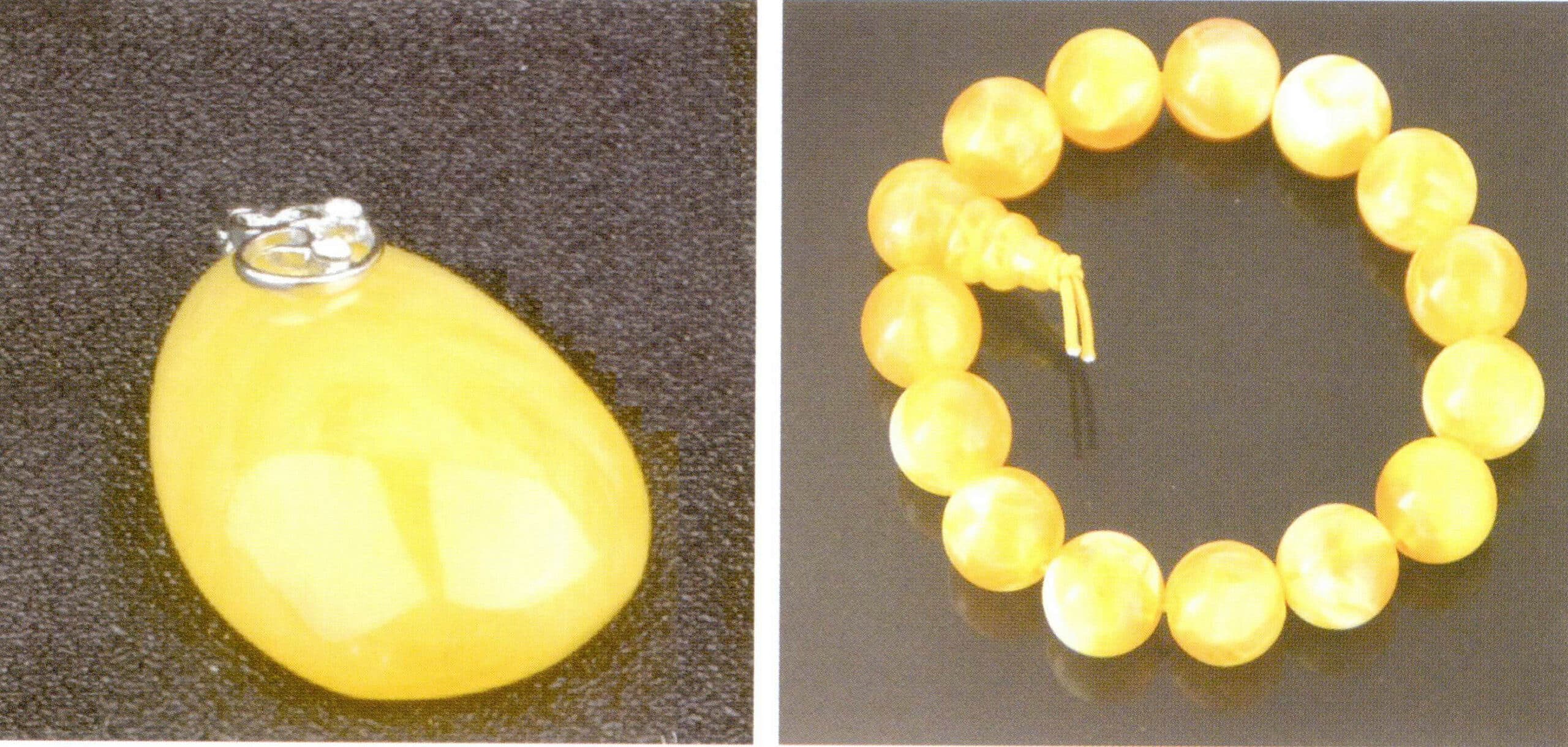

Bernstein hat eine große Vielfalt an Farben: hellgelb bis honiggelb, gelbbraun bis braun, dunkelbraun und orange, während blau, hellgrün und blassviolett selten sind. Bernstein hat verschiedene Formen, und seine Oberfläche weist oft noch die Muster auf, die beim ersten Fließen des Harzes entstanden sind. Das Innere des Bernsteins enthält viele Arten von Einschlüssen, die unter Vergrößerung zu sehen sind, darunter Tiere, Pflanzen, Gas-Flüssigkeits-Einschlüsse, Spiralmuster, Verunreinigungen, Risse und andere innere Einschlüsse (Abbildung 7-6). Der Brechungsindex von Bernstein liegt bei 1,54, und seine Dichte beträgt etwa 1,08 g/cm3und lässt es in einer gesättigten Salzlösung schwimmen.

Bernstein ist ein organischer Edelstein, der als Schmuckaccessoire sehr beliebt ist. Bernstein hat eine satte Farbe und ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich, die sich für unterschiedliche Personengruppen eignen. Natürlicher Bernstein weist oft viele Unvollkommenheiten auf, wie z. B. hellere Farben und geringere Transparenz, was die Menschen dazu veranlasste, ihn bei der Verwendung zu optimieren. Die erste Optimierungsmethode war das Erhitzen, wodurch die Transparenz des Bernsteins erhöht wurde. Als das Verständnis für Bernstein wuchs, kamen viele Optimierungsmethoden auf, wie z. B. Druckbehandlung, Farbrösten, Bestrahlung, Rekonstruktion, Färben und Beschichten. Die Optimierungsmethoden für Bernstein werden in zwei Hauptkategorien unterteilt: Optimierung und Behandlung.

1. Optimierung des Bernsteins und seiner Erkennungsmerkmale

Zu den gängigen Optimierungsmethoden für Bernstein gehören Druckklärung, Brennen und Wärmebehandlung.

(1) Druck-Klärung

Natürlicher Bernstein enthält in der Regel Blasen; zu viele Blasen können den Bernstein trüb erscheinen lassen. Unter Druckklärung versteht man die Erhitzung und Druckbehandlung von undurchsichtigem Bernstein, damit die inneren Blasen entweichen können und der Bernstein klar und transparent wird. Nach der Druckklärung kann die Transparenz des Bernsteins erhöht werden, wodurch sein Aussehen und sein wirtschaftlicher Wert verbessert werden. Diese Methode wird hauptsächlich bei Bernstein mit schlechter Transparenz angewandt, um seine Klarheit zu verbessern. Der behandelte Bernstein hat eine gute Stabilität und kann als Naturprodukt verkauft werden.

(2) Schießen

Beim Brennen von Bernstein wird der natürliche Alterungsprozess des Bernsteins durch Hitzeeinwirkung nachgeahmt, um eine dunklere rötlich-braune Farbe an der Oberfläche zu erzeugen. Manchmal handelt es sich um einen Teilbrand, der nach der Behandlung eine tiefere Farbe ergibt. Das Brennen ist ein beschleunigter Oxidationsprozess; wirklich alter Bernstein muss über ein Jahrzehnt oder sogar Jahrzehnte in einer natürlichen Umgebung oxidieren. Mit Hilfe von Röstgeräten kann Naturbernstein jedoch schnell erhitzt und oxidiert werden, so dass in etwa einem halben bis einem Monat jahrzehntelange Oxidationseffekte erzielt werden. Diese Brenntechnik hat ihren Ursprung in Europa und blickt auf eine etwa vierhundertjährige Geschichte zurück. Die Farbe des Bernsteins ist nach dem Brennen stabil und kann als Naturprodukt verkauft werden.

(3) Wärmebehandlung

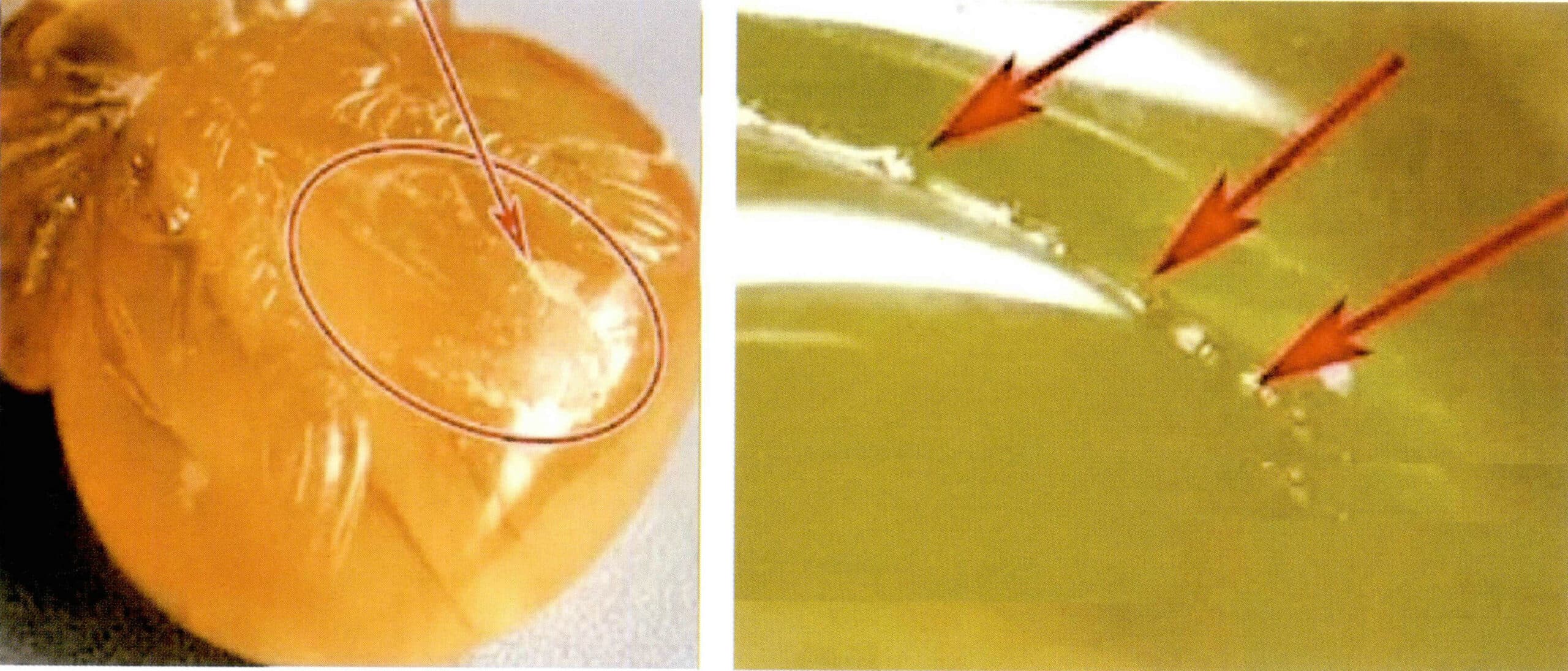

Der Zweck der Wärmebehandlung besteht darin, die Transparenz des Bernsteins zu erhöhen. Das Erhitzen von trübem Bernstein in Pflanzenöl macht ihn transparenter. Während des Prozesses können innere Blasen platzen, was zu blattartigen Rissen führt, die typischerweise Einschlüsse aufweisen, die an "Seerosenblätter" oder "Sonnenstrahlen" erinnern.

Erkennungsmerkmale: Natürlicher Bernstein kann auch durch geothermische Hitze platzen, aber unter natürlichen Bedingungen ist die Hitze ungleichmäßig, und nicht alle Blasen können platzen. Bei behandeltem Bernstein sind alle Blasen geplatzt, so dass keine Blasen mehr vorhanden sind, und es sind häufig scheibenförmige Risse zu sehen, die aufgrund der Erhitzung "Sonnenstrahlen" ähneln (Abbildung 7-7).

Copywrite @ Sobling.Jewelry - Hersteller von kundenspezifischem Schmuck, OEM- und ODM-Schmuckfabrik

2. Behandlung von Bernstein und seine Erkennungsmerkmale

Zu den üblichen Verarbeitungsmethoden für Bernstein gehören Rekonstituieren, Färben und Beschichten.

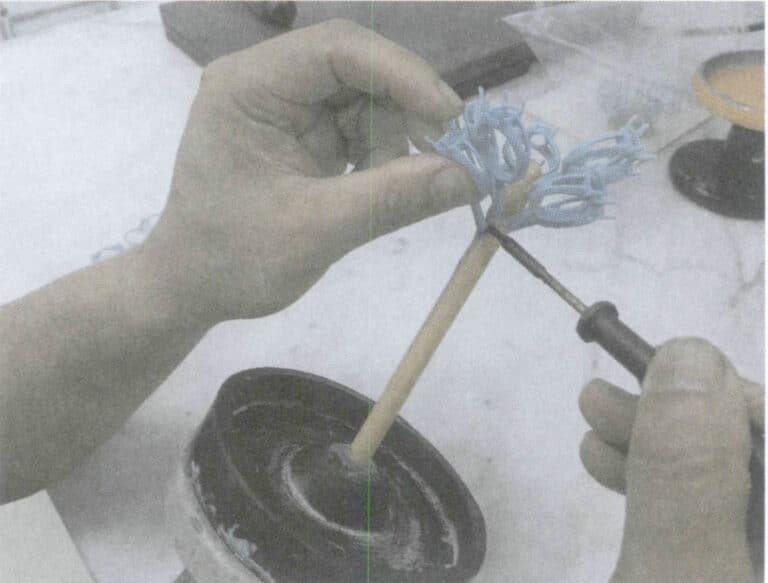

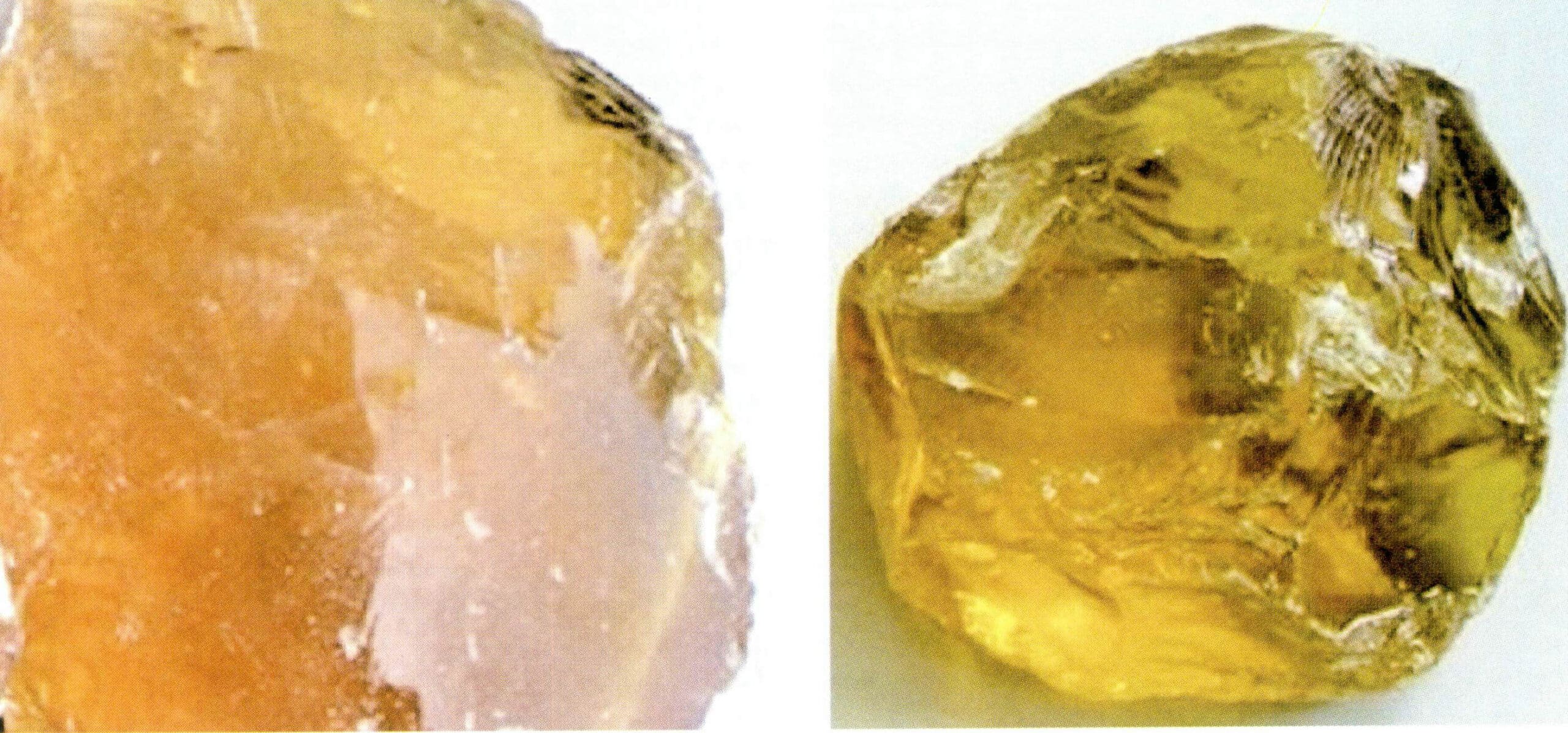

(1) Rekonstituierung (Pressen) des Bernsteins und Identifizierung

Da einige Bernsteinstücke zu klein sind, um direkt für die Herstellung von Schmuck verwendet zu werden, werden diese Bernsteinfragmente bei geeigneten Temperaturen und Drücken gesintert, um größere Bernsteinstücke zu bilden, die als rekonstituierter Bernstein, auch als gepresster Bernstein, geschmolzener Bernstein oder geformter Bernstein bezeichnet werden. Um eine reine Farbe und hohe Transparenz zu gewährleisten, muss der Bernstein bei der Herstellung von rekonstituiertem Bernstein zunächst gereinigt werden.

Das Verfahren besteht darin, den Bernstein auf eine bestimmte Korngröße zu zerkleinern, Verunreinigungen durch Schwerkraftflotation zu entfernen und ihn unter einem Druck von etwa 2,5 MPa und einer Temperatur von 200 〜300℃ in Form zu pressen. Unterschiedliche Temperaturen und Zeiten während des Pressens können zu unterschiedlichen Produkten führen, die sich in ihren inneren Eigenschaften unterscheiden. Außerdem können während des Pressvorgangs andere organische Stoffe wie Farbstoffe, Duftstoffe und Bindemittel zugesetzt werden. Diese Art von gepresstem Bernstein erfordert höhere Temperaturen und längere Zeiten, um ein einheitliches, transparentes Produkt ohne offensichtliche Fließstrukturen zu erhalten.

Mit bloßem Auge kann man erkennen, dass sich im Inneren des gepressten Bernsteins einige dunkelrote Bereiche befinden, die Kapillaren ähneln und fadenförmig, neblig oder gitterartig erscheinen. Je näher an der Oberfläche, desto ausgeprägter ist die Oxidation und desto röter die Farbe, während das Innere des Bernsteins seine ursprüngliche Farbe beibehält. Während des Pressvorgangs sind an der Oberfläche Spuren von tiefroten, fadenförmigen Partikeln zu sehen, die unter ultraviolettem Licht deutlicher werden. Naturbernstein kann manchmal aufgrund von Temperatur, Feuchtigkeit und anderen Bedingungen Risse bekommen, und die daraus resultierenden Risse können ebenfalls rot oxidieren, aber sie verteilen sich in einem verzweigten Muster entlang der Risse und nicht entlang der Kanten der Partikel.

In natürlichem Bernstein gibt es eine große Anzahl von Blasen, aber die Blasen in gepresstem Bernstein sind reichhaltiger. Zusätzlich zu den Blasen im Bernstein selbst bilden sich neue Blasen zwischen den Partikeln und während des Rührvorgangs, wobei die Blasen unregelmäßig über das gesamte Bernsteinstück verteilt sind. Die dichten, kleinen Blasen werden einer Wärmebehandlung unterzogen und können auch zu wasserlilienförmigen Bernsteinblüten zerplatzen. Dennoch sind sie besonders klein und meist gerichtet, Schicht auf Schicht, sehr dicht angeordnet. Dies ist darauf zurückzuführen, dass gepresster Bernstein während des Kondensationsprozesses häufig einem gerichteten Druck ausgesetzt ist, der einen engeren Kontakt zwischen den Teilchen bewirkt.

Einigen rekonstruierten Bernsteinen werden während des Pressvorgangs andere Stoffe zugesetzt, die im Infrarotspektrum funktionelle Gruppenmerkmale aufweisen, die in Bernstein nicht vorhanden sind, so dass sie von natürlichem Bernstein unterschieden werden können.

Rekonstruierter Bernstein ohne Zusätze kann nicht mit Hilfe der Infrarotspektroskopie unterschieden werden; zu diesem Zeitpunkt können herkömmliche Instrumente wie Mikroskope, Polarisationsmikroskope und ultraviolette Fluoreszenzlampen zum Nachweis verwendet werden. Die wichtigsten Erkennungsmerkmale sind wie folgt zusammengefasst (Tabelle 7-3).

Tabelle 7-3 Erkennungsmerkmale von Naturbernstein und rekonstruiertem Bernstein

| Identifikationsmerkmale | Natur Bernstein | Rekonstruierter Bernstein |

|---|---|---|

| Farbe | Gelb, orange, rötlich-braun, etc. | Meistens orange-gelb oder orange-rot |

| Struktur | Glatte Oberfläche | Körnige Struktur, Oberfläche erscheint uneben |

| Tektonik | hat eine ringförmige oder strahlenförmige Jahrestextur | Die frühen Produkte haben eine flüssige Struktur, während die neue Pressung eine sirupartige und blutige Struktur aufweist. |

| Dichte/ (g/cm3) | 1.05 ~ 1.09 | 1.03 〜 1.05 |

| Ultraviolette Fluoreszenzmerkmale | Hellblaue oder hellgelbe Fluoreszenz | Starke kreideblaue Fluoreszenz |

| Alterung | Die Farbe wird dunkler und erscheint leicht rot oder braun. | Mit der Zeit wird die Farbe weiß |

① Vergrößerte Inspektion:

Eine vergrößerte Betrachtung unter dem Mikroskop zeigt "blutgefäßartige" Strukturen und die entlang der "Blutgefäße" verteilten Rissmuster sowie ungeschmolzene Partikel und Kontaktflächengrenzen, wobei auf der Oberfläche ungleichmäßige Partikelgrenzen sichtbar sind (Abbildung 7-8).

② Eigenschaften bei Kreuzpolarisation:

Auslöschungen unter Kreuzpolarisation zeigen ein ausgeprägtes Trennungsphänomen mit klaren Grenzen und einem stark körnigen Eindruck und werden manchmal von ungewöhnlich beeinflussten Farben begleitet.

③ Ultraviolette Fluoreszenz:

Merkmale Die ultravioletten Fluoreszenzmerkmale einiger rekonstruierter Bernsteine zeigen eine helle, kreideblaue Fluoreszenz, und die Ränder der Bernsteinpartikel können manchmal eine stärkere Fluoreszenz aufweisen, die oft mit der Verteilungsrichtung der unter dem Mikroskop beobachteten "Blutstreifen" übereinstimmt.

(2) Färbebehandlung

Bernstein färbt sich rot, wenn er mehrere Jahre lang der Luft ausgesetzt ist. Um diese Alterungseigenschaft nachzuahmen, kann Bernstein mit Farbstoffen rot gefärbt werden, aber auch grün oder in anderen Farben.

Die wichtigsten Erkennungsmerkmale können mit einem Mikroskop oder einer Lupe beobachtet werden, um zu prüfen, ob die Qualität des Bernsteins einheitlich ist und ob während des Polymerisationsprozesses feine Verunreinigungen eingemischt wurden. Außerdem kann die Farbe auf Gleichmäßigkeit geprüft werden und darauf, ob sie dunkler ist oder sich in Rissen sammelt. Wenn sich die Farbe in den Rissen oder Vertiefungen des Bernsteins sammelt, deutet dies darauf hin, dass es sich um gefärbten Bernstein handelt.

Bernstein, der nur an der Oberfläche gefärbt ist, lässt sich relativ leicht identifizieren; durch Einstechen einer Nadel in eine unauffällige Stelle lässt sich feststellen, ob die Innenseite mit der Außenseite übereinstimmt. Wenn man gefärbten Bernstein mit einem in Aceton getränkten Wattestäbchen abwischt, verblasst die Probe und die Farbe erscheint auf dem Stäbchen.

(3) Behandlung der Beschichtung

Im Allgemeinen wird eine Farbschicht auf den Boden aufgetragen, um den dreidimensionalen Effekt des "Sonnenlichts" in hellem Bernstein zu verstärken. Bei sorgfältiger Betrachtung unter dem Mikroskop zeigt sich, dass die Farbe der oxidierten Oberfläche von natürlichem Bernstein auf natürliche Weise mit der nach dem Brennen entstehenden Farbe übergeht, während die Farbschicht von beschichtetem Bernstein flach ist, keinen Übergang aufweist, ungleichmäßig gefärbt ist und oft Anzeichen von Spritzern zeigt. Aufgrund der dünnen Filmschicht und ihrer geringeren Härte kommt es häufig zu teilweisem Abblättern, und manchmal sind Blasen an der Verbindungsstelle zwischen dem Film und der Bernsteinoberfläche zu sehen (Abbildungen 7-9).

3. Identifizierung von Bernstein und ähnlichen Materialien

Zu den gemologischen Edelsteinen, die dem Bernstein ähnlich sind, gehören Karneol, Kolophonium, Kopalharz und Kunststoff.

(1) Carnelian

Karneol ist (rot), orangerot oder bräunlich-rot, mit sichtbaren Farbstreifen, einem kryptokristallinen Aggregat und einem Glanz, der von ölig bis glasig reicht. Er ist durchscheinend bis leicht transparent, fühlt sich kühl an und hat eine größere Härte als Bernstein. Es muss schneidbar sein. Der Brechungsindex von Karneol ist derselbe wie der von Bernstein.

(2) Colophon

Kolophonium ist eine Art von Harz, das keinen geologischen Prozessen unterworfen wurde. Es ist hellgelb bis orange-gelb, von geringer Transparenz, im Allgemeinen undurchsichtig bis leicht durchscheinend und hat einen harzigen Glanz (Abbildung 7-10). Es hat eine geringe Dichte und Härte und kann mit der Hand zu Pulver zerkleinert werden. Die Oberfläche von Kolophonium weist viele öltropfenartige Blasen auf, hat eine schlechte Wärmeleitfähigkeit und zeigt unter kurzwelligem ultraviolettem Licht eine starke grün-gelbe Fluoreszenz. Bei der Verbrennung hat es einen wohlriechenden Geruch.

(3) Kopalharz (natürliches Hartharz)

Kopalharz, auch Kopal genannt, ist eine harte und transparente, bernsteinfarbene Substanz, die aus dem Splintholz und der inneren Rinde bestimmter Bäume abgesondert wird. Kopalharz kann von den Bäumen gesammelt werden oder sich im Boden unter den Bäumen ansammeln, und wenn es tief unter der Erde vergraben ist, kann es auch abgebaut werden. Es wird hauptsächlich für die Herstellung von Firnissen, Naturlacken, Tinten und Ölen verwendet. Das harte und dichte Kopal kann für feine Schnitzereien verwendet werden und wird oft mit Bernstein verwechselt.

Die strukturelle Zusammensetzung von Kopalharz ist die gleiche wie die von Bernstein, und es kann auch Einschlüsse von Pflanzen und Tieren enthalten, aber es ist jünger als Bernstein. Seine grundlegenden Eigenschaften und physikalischen Parameter sind wie folgt:

① Der physikalische Parameter Brechungsindex beträgt 1,54 (Punktmessung), die relative Dichte beträgt 1,060.

② Unter ultravioletter Floreszenz zeigen die Lumineszenzeigenschaften eine blau-weiße Fluoreszenz im langwelligen Bereich und ein schwaches violettes Licht im kurzwelligen Bereich.

③ Reaktion mit heißer Nadel: Die Heißnadelreaktion erzeugt einen harzigen, aromatischen Geruch.

Die physikalischen Parameter von Kopalharz und der Heißnadelreaktion ähneln denen von Bernstein. Die Hauptunterscheidungsmerkmale sind die völlig unterschiedlichen Infrarotspektren sowie die Löslichkeit und die Eigenschaften im ultravioletten Licht, die zur Unterscheidung herangezogen werden können. Ein kleiner Tropfen Äther wird auf die Oberfläche des Kopalharzes gegeben und mit der Hand verrieben; das Harz wird dadurch weich und klebrig. Ethanol kann auch verwendet werden, um Bernstein von Kopalharz zu unterscheiden. Nach dem Auftragen von Ethanol auf die Oberfläche von Bernstein kommt es zu keiner Reaktion. Wenn jedoch Ethanol auf die Oberfläche des Kopalharzes aufgetragen wird, wird die Oberfläche des Kopalharzes klebrig und undurchsichtig (Abbildung 7-11).

(4) Bernsteinimitate aus Kunststoff

Zu den Bernsteinimitationen aus Kunststoff gehören u. a. Phenolharz, Zelluloid, Polystyrol und Acrylglas. Die relative Dichte von Bernstein ist die niedrigste unter den Edelsteinen, so dass man Bernstein von Phenolharz (Bakelit) (Brechungsindex 1,61-1,66, relative Dichte 1,25) und Zelluloid (Brechungsindex 1,49-1,52, relative Dichte 1,38) unterscheiden kann. Die ersten Bernsteinimitate aus Kunststoff hatten eine ausgeprägte fließende Struktur, und um dem Bernstein zu ähneln, enthielten sie oft scheibenförmige Risse im Inneren (Abbildung 7-12).

Die Dichte von Kunststoff-Imitaten ist größer als die von Bernstein, und in gesättigtem Salzwasser kann man Bernstein von Kunststoff-Imitaten unterscheiden. Bernstein schwimmt in gesättigtem Salzwasser, während Phenolkunststoff, Zelluloid und andere Kunststoffe sinken. Polystyrol (Brechungsindex 1,59, relative Dichte 1,05) hat eine ähnliche relative Dichte wie Bernstein und kann mit tierischen Einschlüssen versehen sein.

Beim Aufspüren mit einer heißen Nadel verströmt Bernstein einen Kiefernharzgeruch, während Polystyrol einen unangenehmen, würzigen Geruch nach brennendem Kunststoff verströmt. Kunststoff ist schneidbar; schneidet man mit einem kleinen Messer an unauffälligen Stellen der Probe, so blättert er in Platten ab, während Bernstein kleine Kerben hinterlässt. Beim Verbrennen schmilzt Kunststoff, während Bernstein brennen und rauchen kann und nur Brandspuren hinterlässt, aber nicht schmilzt.

Die wichtigsten Unterschiede zwischen Bernstein, Kopal und Kunstharz sind in Tabelle 7-4 aufgeführt.

Tabelle 7-4 Unterschiede zwischen Bernstein, Kopalharz und Kunstharz

| Merkmale | Bernstein | Kopalharz | Kunstharz (Kunststoff) |

|---|---|---|---|

| Gas-Flüssigkeits-Einschlüsse | Kreisförmige oder unregelmäßige Blasen | Sichtbare Blasen | Runde Blasen |

| Einschlüsse von Pflanzen und Tieren | Schwierigkeiten bei der Aufnahme von Tieren | Zappelnder Tierkörper | Zusammengezogener Insektenkörper |

| Wirbelmuster | Jahresring oder radial | Jahresring oder radial | Verschlungene, wellenförmige Strömungsstruktur |

| Ultraviolette Fluoreszenz Merkmale | Mittlere blau-grüne Fluoreszenz | Starke weiße Fluoreszenz | Schwache oder keine Fluoreszenz |

| Zuschneidbar | Nicht schneidbar | Nicht schneidbar | Zuschneidbar |

| Löslich | Ether ist unlöslich | Das Kneten kann die Viskosität verändern | Äther kann Oberflächen korrodieren |

| Andere | Hat einen wohlriechenden Geruch, entflammbar | Hat einen wohlriechenden Geruch, entflammbar | Hat einen würzigen oder plastischen Geschmack |

Abschnitt III Koralle

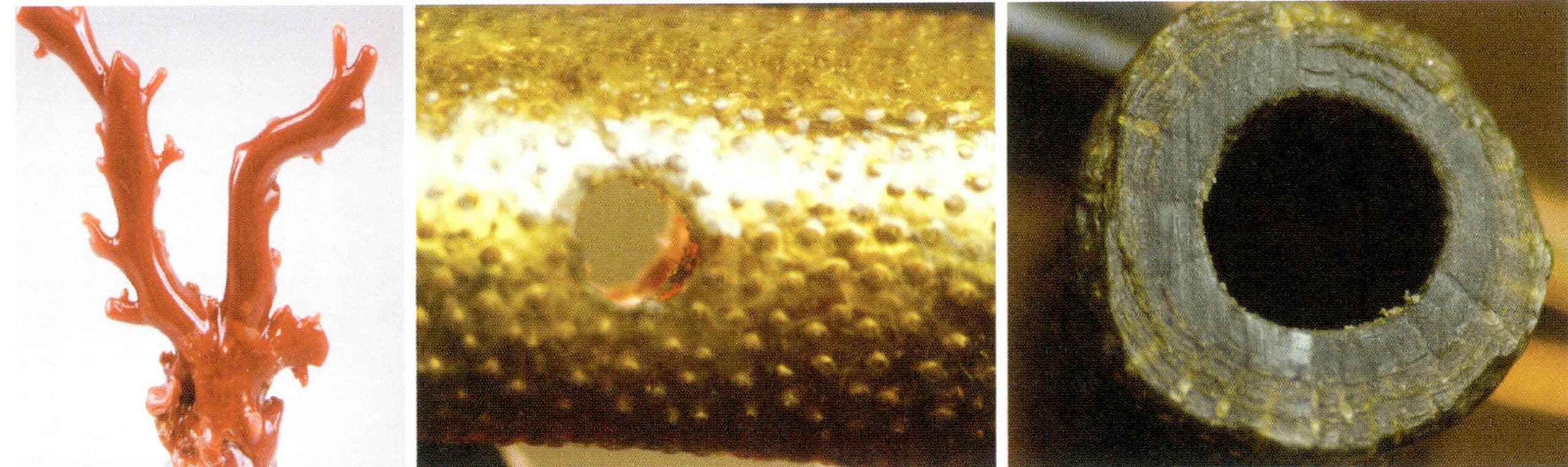

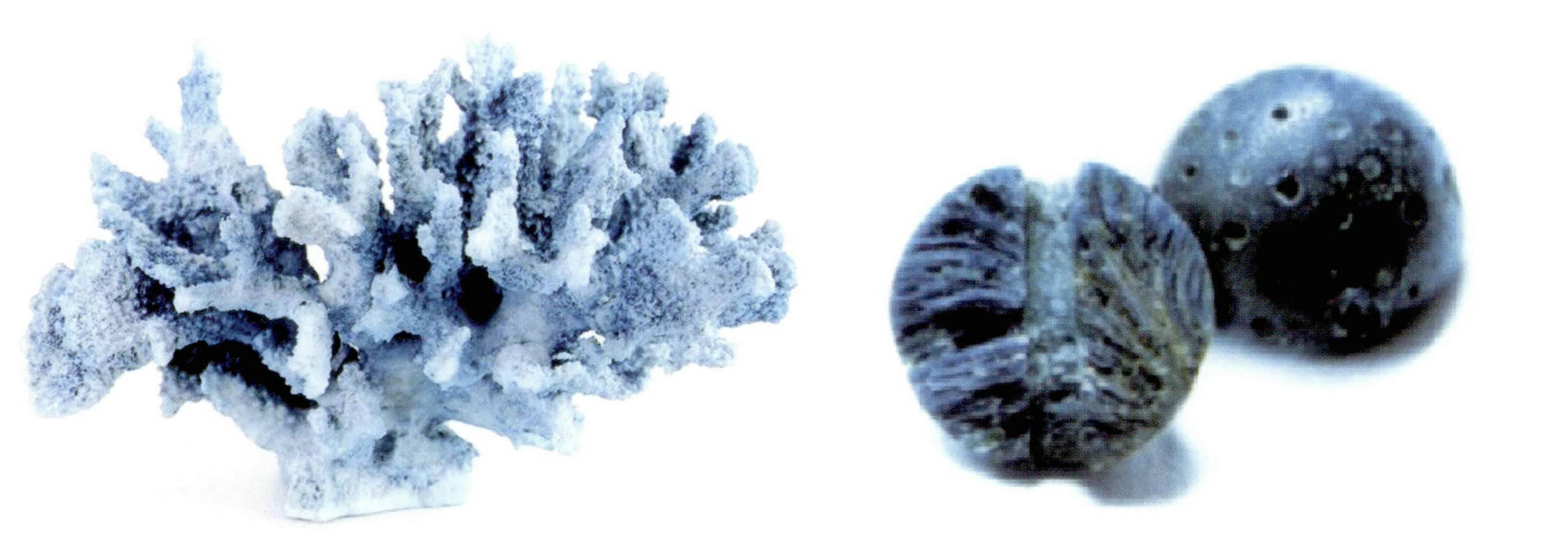

Korallen werden aufgrund ihrer inneren Zusammensetzung und Struktur in kalkhaltige und keratinhaltige Korallen unterteilt. Kalkhaltige Korallen bestehen hauptsächlich aus anorganischen Bestandteilen, organischen Bestandteilen und Wasser; keratinhaltige schwarze Korallen und goldene Korallen bestehen fast ausschließlich aus organischem Material und enthalten wenig oder gar kein Kalziumkarbonat. Kalkkorallen sind in der Regel weiß, cremefarben, hellrosa bis tiefrot, orange und gelegentlich blau und violett; die häufigsten Farben von Glaskorallen sind goldgelb und schwarz. Der Brechungsindex von Kalkkorallen beträgt 1,486 〜1,658, der von Hornkorallen etwa 1,56. Die Dichte von Kalkkorallen beträgt 2,60 〜2,70 g/cm3und der von Keratin-Korallen beträgt 1,30 〜1,50 g/cm3.

1. Innere und äußere Merkmale der Koralle

Die Koralle hat regelmäßige Wachstumsmerkmale mit unterschiedlichen Längs- und Querschnittsstrukturen.

(1) Im Längsschnitt zeigt die Korallenpolypenhöhle parallele, gewellte Streifen mit leichten Abweichungen in Farbe und Transparenz.

(2) Der Querschnitt zeigt eine radiale und konzentrische Kreisstruktur. Querschnitte von schwarzen und goldenen Korallen weisen konzentrische Ringstrukturen auf, die die primäre Astachse umgeben und an der Oberfläche kleine Beulen aufweisen (Abbildung 7-13).

2. Optimierung der Behandlung von Korallen und ihrer Erkennungsmerkmale

(1) Bleichen (Optimierung) von Korallen und Identifizierung

Das Bleichen ist eine gängige Optimierungsbehandlung für Korallen. Der Zweck des Bleichens besteht darin, Oberflächenverfärbungen zu entfernen und die Hauptfarbe der Koralle lebendiger zu machen. Nachdem die Koralle zu feinen Stücken verarbeitet wurde, wird sie in der Regel mit Wasserstoffperoxid gebleicht, um ihre trüben Farben, z. B. bräunlich-gelb, zu entfernen. Ungebleichte Korallen erscheinen dagegen oft trübgelb.

Verschiedene Korallenmaterialien können nach dem Bleichen unterschiedliche Farben annehmen. Dunkel gefärbte Korallen können gebleicht werden, um helle Korallen zu erhalten, wie z. B. schwarze Korallen, die zu goldgelb gebleicht werden, während dunkelrote Korallen zu rosa gebleicht werden können. Diese Optimierungsbehandlung ist schwer zu erkennen und kann direkt nach der Koralle benannt werden.

(2) Gefärbte Koralle und Identifizierung

Das Färben wird üblicherweise bei Kalkkorallen angewandt, wobei weiße oder helle Korallen in rote oder andere farbige organische Farbstoffe getaucht werden, um die entsprechende Farbe zu erhalten.

Erkennungsmerkmale gefärbter Korallen: Wischen Sie mit einem in Aceton getränkten Wattestäbchen, das Wattestäbchen wird fleckig, und der abgewischte Bereich zeigt ein Verblassen; die Farbe gefärbter Korallen ist eintönig und innen und außen uneinheitlich. Unter Vergrößerung ist der Farbstoff in kleinen Spalten und Löchern zwischen Kalzitpartikeln konzentriert, wobei die Farbe außen tiefer und innen heller ist und die Färbung ungleichmäßig ist (Abbildung 7-14). Gefärbte Korallen können leicht Farbphänomene aufweisen oder nach längerem Tragen ihren Glanz verlieren.

(3) Füllende Behandlung von Korallen und Identifizierung

Das Füllen poröser minderwertiger Korallen mit Substanzen wie Epoxidharz wird üblicherweise für strukturell lockere kalkhaltige Korallen verwendet (Abbildung 7-15). Die Dichte der gefüllten Koralle ist geringer als die der natürlichen Koralle; im Heißnadeltest können Substanzen wie Harz aus der gefüllten Koralle ausgefällt werden.

(4) Beschichtung von Korallen und Identifizierung

Bei Korallen mit lockerer Struktur oder schlechter Farbe wird üblicherweise eine Beschichtung mit schwarzen und goldenen Korallenmaterialien vorgenommen. Die beschichtete schwarze Koralle hat einen starken Glanz, und die papelartigen Ausstülpungen sind relativ flach (Abbildung 7-16). Beim Abwischen mit Aceton zeigen sich Anzeichen für ein Verblassen der Farbe.

3. Identifizierung von Korallen und ähnlichen Produkten

Ähnliche Produkte wie Korallen sind gefärbte Knochenprodukte, gefärbter Marmor und Muschelperlen.

(1) Gefärbte Knochenprodukte

Gefärbte Knochenprodukte sind eine gängige Art von Korallenimitaten, die in der Regel aus Tierknochen wie Kuh-, Kamel- oder Elefantenknochen hergestellt werden, die gefärbt oder beschichtet wurden, um Korallen zu ähneln.

Querschnittliche Merkmale: Im Querschnitt hat die Koralle eine radiale und konzentrische kreisförmige Struktur, während die Knochenprodukte eine runde Lochstruktur aufweisen; im Längsschnitt hat die Koralle eine kontinuierliche wellenförmige Struktur, während die Knochenprodukte eine intermittierende gerade Struktur und hohle röhrenförmige Strukturen aufweisen (Abbildung 7-17).

① Farbmerkmale:

Koralle ist einheitlich rot; gefärbte Knochenprodukte haben innen und außen uneinheitliche Farben und können verblassen, wobei die Farben aufhellen können.

② Fraktur:

Korallen sind spröde und haben einen relativ flachen Bruch; Knochenprodukte sind zäh und haben gezackte, ungleichmäßige Brüche.

Reaktion mit Salzsäure: ③ Reaktion mit Salzsäure:

Koralle reagiert mit verdünnter Säure, während Knochenprodukte nicht mit Säure reagieren.

④ Ton:

Beim Anschlagen von Korallen entsteht ein klarer und angenehmer Klang, während Knochenprodukte dumpf und trüb klingen.

(2) Gefärbter Marmor

Gefärbter Marmor hat nicht die Erscheinungsmerkmale und strukturellen Eigenschaften von Korallen. Gefärbter Marmor hat eine körnige Struktur mit geschichteten Texturen, und die Farbe ist entlang der Kanten der Körner verteilt (Abbildung 7-18). Der Tupfer wird gefärbt, wenn er mit einem in Aceton getauchten Wattestäbchen abgewischt wird.

Die Lösung von gefärbtem Marmor ist nach Reaktion mit verdünnter Säure rot, während die Lösung von roter Koralle nach Reaktion mit verdünnter Säure weiß ist.

(3) Muschelperle

Die Farbe der Muschelperlen weist ausgeprägte, geschichtete rosa-weiße Muster auf, die dem Aussehen von Amazonit ähneln, und der Glanz hat eine gewisse Richtwirkung. Sie weisen eine charakteristische flammenartige Struktur auf und haben eine höhere relative Dichte (2,85) als Korallen.

(4) Rhodochrosit

Rhodochrosit ist rosafarben bis rot, mit deutlich gebänderten Schichten, und die Grenzen zwischen den Schichten sind meist gezackt, mit deutlichen Nachbargrenzen. Seine relative Dichte ist 4, viel größer als die von Korallen.

(5) Rotes Jasper

Der Hauptbestandteil des roten Jaspis ist SiO2und enthält Verunreinigungen aus Eisenoxid und Ton. Er hat eine kryptokristalline Struktur, der die rippenartige Struktur der Koralle fehlt, und unter Vergrößerung sind feine Partikel von Ton und Eisenoxid zu erkennen. Roter Jaspis hat eine höhere relative Dichte als Koralle und einen stärkeren Glanz.

(6) Gilson-Koralle

Gilson-Koralle ist ein Material, das durch Bindung von Kalzitpulver mit einer kleinen Menge Farbstoff unter hoher Temperatur und hohem Druck hergestellt wird, und seine Farbvielfalt ist ziemlich groß. Gilson-Korallen haben eine einheitliche Farbe, und unter Vergrößerung ist eine körnige Struktur zu erkennen, die nicht das rippenartige Aussehen von Korallen hat, mit einer relativen Dichte von 2,45, die geringer ist als die von natürlichen Korallen.

(7) Rotes Glas

Ein undurchsichtiges Glasmaterial auf dem Markt - rotes Glas, das Korallen imitieren kann. Der Hauptunterschied zwischen rotem Glas und Korallen besteht darin, dass sie nicht das Aussehen, die Eigenschaften oder die besondere Struktur von Korallen haben. Rotes Glas hat einen ausgeprägten Glasglanz, weist muschelartige Brüche auf und zeigt manchmal Poren auf der Oberfläche. Seine Mohshärte ist höher als die von Korallen und es zischt nicht, wenn es mit Salzsäure in Berührung kommt.

(8) Roter Kunststoff

Kunststoff hat nicht das Aussehen, die Farbverteilungseigenschaften und die besondere Struktur von Korallen und zeigt oft Spuren von Schimmelpilzen. Die relative Dichte beträgt 1,05 ~ 1,55, und bei Vergrößerung sind häufig Blasen zu erkennen; die Oberfläche ist uneben, und ein Test mit einer heißen Nadel kann einen würzigen Geruch erzeugen, ohne dass es bei Kontakt mit Salzsäure zu Blasenbildung kommt.

(9) Gefärbte Schale

Häufige Farben von Muscheln sind weiß, hellgelb und hellbraun. Helle Muscheln können rot gefärbt werden, und die gefärbten Muscheln werden oft zur Imitation von rosa Korallen verwendet. Erkennungsmerkmale gefärbter Muscheln: Die Oberfläche der Muschel hat einen Perlglanz und eine Schichtstruktur, und die Farbe lagert sich nach dem Färben zwischen den Schichten ab (Abbildung 7-19). Sie kann durch Abwischen mit einem Lösungsmittel oder durch Eintauchen in verdünnte Säure geprüft werden.

Die derzeit auf dem Markt erhältlichen Nachahmungen von Meeresbambuskorallen ähneln dem farblichen Erscheinungsbild und den strukturellen Merkmalen der Korallen. Gefärbte Seebambuskorallen imitieren die radialen Muster von Korallenquerschnitten, die auch als "Sonnenherz" bekannt sind, und haben eine raue Struktur mit sehr ausgeprägten Texturen (Abbildung 7-20).

Abschnitt IV Elfenbein

Die chemische Zusammensetzung von Elfenbein besteht aus Hydroxylapatit und organischen Stoffen. Elfenbein hat im Allgemeinen die Form eines gebogenen Horns, wobei fast die Hälfte hohl ist. Der Querschnitt von Elfenbein ist meist kreisförmig oder nahezu kreisförmig, wobei der Durchmesser je nach Art, Wachstumsperiode und Wachstumsort des Elfenbeins in verschiedenen Regionen variiert. Der Durchmesser des Querschnitts desselben Elfenbeins nimmt von der Spitze zur Wurzel hin allmählich zu. Die Farbe des Elfenbeins ist im Allgemeinen weiß, gelb, hellbraun und in anderen Schattierungen, mit einer feinen Textur und einem weichen Glanz.

Viele Jahre lang wurde Elfenbein als Schmuckstein oder für kunsthandwerkliche Gegenstände verwendet. Heute werden jedoch viele Elefanten wegen ihres Elfenbeins gejagt, was zu strengen Beschränkungen und Verboten des Elfenbeinhandels im Rahmen von Abkommen wie dem Washingtoner Übereinkommen und dem Übereinkommen über den internationalen Handel mit gefährdeten Arten freilebender Tiere und Pflanzen geführt hat. Heute wird der Elfenbeinhandel zum Schutz der Elefanten bekämpft und verboten.

1. Klassifizierung und Struktur von Elfenbein

Afrikanisches Elfenbein ist in der Regel länger, relativ hart und milchig weiß und wird hauptsächlich aus Tansania, Kamerun, Ghana und der Elfenbeinküste bezogen. Die hochwertigsten Elfenbeinarmbänder kommen von der Elfenbeinküste. Asiatisches Elfenbein ist im Allgemeinen kürzer und weiß, neigt aber zum Vergilben, wobei das beste Elfenbein aus Sri Lanka stammt.

Der Querschnitt von Elfenbein weist einen schichtweisen Aufbau mit klaren Grenzen auf, der im Allgemeinen in vier Schichten von außen nach innen unterteilt ist (Abbildung 7-21):

Schicht I ist dicht oder konzentrisch und ähnelt den Jahresringen von Bäumen.

Bei Schicht II handelt es sich um eine grobe Schreger-Linienschicht mit einem großen Winkel zwischen den Texturlinien von bis zu 124° und einem Abstand zwischen den Texturlinien von etwa 1 bis 2,5 mm Breite.

Schicht III ist die Schicht mit den feinen netzartigen Linien, mit einem kleineren Winkel zwischen den Texturlinien als Schicht II, im Durchschnitt etwa 120°, und die Abstände zwischen den Texturlinien sind sehr eng, etwa 0,1 〜0,5 mm.

Schicht IV ist dicht oder hohlraumartig.

Das Elfenbein beginnt an der Zahnspitze mit einem kleinen schwarzen Punkt, der sich bis zur Mitte der hohlen Röhrenöffnung, dem so genannten Kern, erstreckt. Wird die Spitze des Elfenbeins im Querschnitt aufgeschnitten, kann der Kern des Elfenbeins grob in drei Arten unterteilt werden: Sonnenkern, Sesamkern und fauler Kern. Der Sonnenkern ist der beste, gefolgt vom Sesamkern, und der faulige Kern ist der schlechteste.

2. Optimierung der Behandlung und Identifikationsmerkmale von Elfenbein

Die wichtigsten Optimierungsmethoden für Elfenbein sind Bleichen und Färben.

(1) Bleichbehandlung

Elfenbein, das im Laufe der Zeit vergilbt ist oder einen Gelbstich aufweist, wird in Wasserstoffperoxid oder andere oxidative Lösungen getaucht, um den Gelbstich zu entfernen und so die Qualität und den Wert des Elfenbeins zu steigern. Das Bleichen ist eine wesentliche Optimierungsmaßnahme für die meisten Elfenbeine.

(2) Färbebehandlung

Beim Färben wird Elfenbein mit unerwünschten Farben in verschiedenen Farbstoffen getränkt, um die gewünschte Farbe zu erhalten. Es wird häufig bei der Herstellung von Schnitzereien verwendet.

Merkmale zur Identifizierung: Unter Vergrößerung ist der Farbstoff entlang der Risse verteilt zu sehen; beim Abwischen mit einem acetonhaltigen Wattestäbchen verblasst die Probe.

3. Übliche Nachahmungen und Erkennungsmerkmale

(1) Knochenprodukte

Produkte aus dichten Knochen sind dem Elfenbein in Aussehen, Brechungsindex, relativer Dichte und anderen Aspekten sehr ähnlich, aber ihre Strukturen sind unterschiedlich. Tierknochen haben eine hohle röhrenförmige Struktur, wobei diese feinen Röhren im Querschnitt kreisförmig oder elliptisch und im Längsschnitt linienförmig erscheinen. Wenn Schmutz in die hohlen Röhren eindringt, werden diese Strukturen noch deutlicher.

(2) Elfenbein der Pflanze

Eine in Südamerika und Afrika wachsende Elfenbeinpflanze mit brauner Haut und einer harten Schale von der Größe eines Eies, die weiß oder eifarben ist. Seine Härte, sein Brechungsindex und seine Fluoreszenzeigenschaften ähneln denen von Elfenbein.

Der Querschnitt weist eine wabenartige Struktur auf, während der Längsschnitt parallele, grobe, gerade Linien mit Zellstrukturen zeigt. Die relative Dichte der Nüsse beträgt etwa 1,4 und ist damit geringer als die von Elfenbein.

In Schwefelsäure eingeweicht, verblasst Elfenbein nicht, während Pflanzenelfenbein eine rosige Farbe aufweist und sich leicht färben lässt. Die Zähigkeit von Pflanzenelfenbein ist besser als die von Elfenbein, so dass es mit einer Klinge geschnitten und leicht verarbeitet werden kann.

(3) Kunststoff

Zelluloid ist das gebräuchlichste und effektivste Material zur Imitation von Elfenbein. Kunststoff wird in dünne Platten gepresst, um die Streifen im Längsschnitt des Elfenbeins nachzuahmen, aber diese Streifen sind viel regelmäßiger als die des Elfenbeins und können das Lutz-Muster nicht erzeugen.