Ein umfassender Leitfaden für 10 Arten von verbesserten Edelsteinen

Merkmale der verschiedenen verbesserten Edelsteine

Einleitung:

Die Veredelung von Edelsteinen ist ein faszinierender Prozess, bei dem Wissenschaft und Kunstfertigkeit zusammenkommen, um die innere Schönheit von Edelsteinen zu enthüllen und sie in atemberaubende Schmuckstücke und dekorative Kunstwerke zu verwandeln. Dieser Überblick befasst sich mit den verschiedenen Techniken zur Edelsteinveredelung, wie Wärmebehandlung, chemische Reaktionen und physikalische Veränderungen, die die Farbe, Klarheit und Haltbarkeit von Rubinen, Saphiren, Smaragden und anderen Edelsteinen verbessern können. Darüber hinaus werden die traditionellen und modernen Methoden erläutert, mit denen der innere Glanz dieser Edelsteine hervorgehoben wird und die sie zu den Stars der Schmuckwelt machen. Ob Sie nun Schmuckliebhaber, Designer, Händler oder jemand sind, der seiner Sammlung Glanz verleihen möchte - dieser Leitfaden gibt Ihnen einen Einblick in die Welt der Edelsteinveredelung. Es befasst sich mit Methoden wie Wärmebehandlung, chemischen Reaktionen und physikalischen Modifikationen, die den inneren Glanz von Rubinen, Saphiren, Smaragden und anderen Edelsteinen zum Vorschein bringen, und zeigt, wie diese Methoden eingesetzt werden können, um die Qualität und den Wert von Edelsteinen zu verbessern. Für alle, die in der Schmuckindustrie tätig sind, bietet dieser Leitfaden einen umfassenden Einblick in die Techniken und Verfahren, die zur Verbesserung der Schönheit und des Wertes von Edelsteinen eingesetzt werden und sie für Schmuck- und Dekorationszwecke begehrenswerter machen.

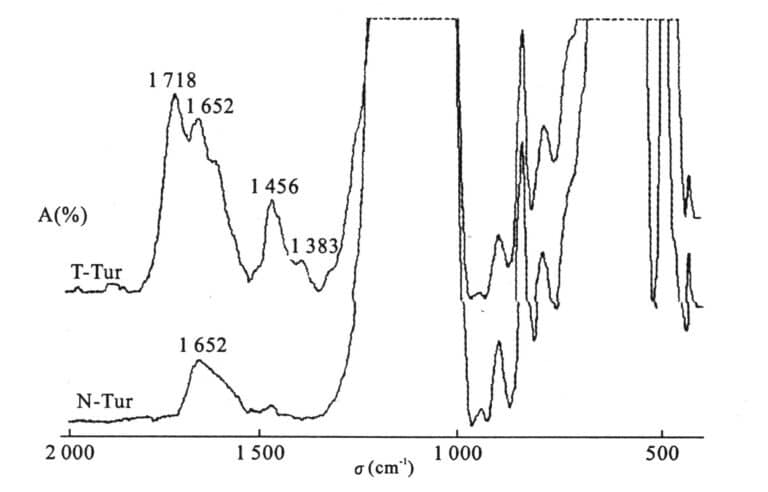

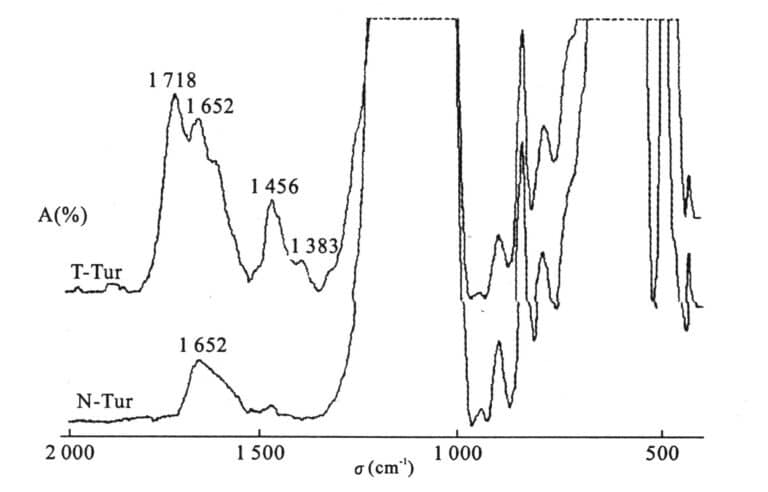

Infrarotspektren von natürlichem und gefülltem Türkis N-Tur: Natürlicher Türkis; T-Tur: Gefüllter Türkis

Inhaltsübersicht

Abschnitt I Verbesserung der Merkmale von Diamanten

Diamanten, die teuer und profitabel sind, weisen oft verschiedene Mängel auf, z. B. geringe Reinheit, schlechte Farbe oder geringe Größe. Um den Verkaufspreis zu erhöhen, werden verschiedene Methoden zur Verbesserung von Diamanten angewandt.

1. Füllen von Diamanten

Das Füllen von Rissen in Diamanten mit farblosem, transparentem, hochbrechendem, hartem Bleiglas mit niedrigem Schmelzpunkt und anderen amorphen Materialien kann die Risse verdecken, die Klarheit verbessern und somit höhere Gewinne erzielen.

Das Einspritzen von Fremdkörpern ist ein Merkmal von gefüllten Diamanten, das sich wie folgt äußert

(1) Blitzlicht-Effekt

Nach dem Einspritzen des Füllstoffs entlang der Risse ist unter dem Mikroskop ein regenbogenartiges, helles Aufblitzen in Richtung der Risse zu sehen. Wenn der Objekttisch gedreht oder der Diamant langsam hin- und herbewegt wird, verändern sich auch die Risse, und die Farben und Bereiche der Blitze ändern sich entsprechend.

(2) Flussstruktur

In einigen gefüllten Rissen oder Hohlräumen ist eine glasartige Substanz zu sehen, die im Inneren fließt, und manchmal sind sehr feine, transparente, gekrümmte Linien aus fließendem Material innerhalb des Füllstoffs zu beobachten. Da sich die Fließmuster des Füllstoffs nicht leicht auflösen lassen, können sie nur in bestimmten Bereichen der Risse beobachtet werden. Dieses Gefühl der Fließstruktur entsteht, wenn der Füllstoff unter hoher Temperatur und hohem Druck in die Diamantrisse eingespritzt wird, und seine Richtung entspricht der der Risse.

(3) Einschlüsse von Gasblasen

Aufgrund der unvollständigen Füllung der Risse oder Hohlräume von Diamanten füllen sich diese Räume häufig mit Gas, was zu einem kontrastreichen Phänomen führt. Die Blasen können entweder an den Wänden der Risse oder im Füllmaterial verteilt sein und einzeln oder in Gruppen auftreten, wobei einige mit bloßem Auge sichtbar sind, während andere sehr klein sind.

Wenn Fülldiamanten zu losen Diamanten geschliffen und poliert werden, ist die Härte des Füllmaterials außerdem viel geringer als die des Diamanten, was zu parabolischen Vertiefungen und Rissen auf den Facetten führt. Da der Brechungsindex des Füllmaterials niedriger ist als der des Diamanten, treten entlang der Risse des gefüllten Diamanten häufig Becke-Linien auf. Wenn der Diamant in ein Öl mit hohem Brechungsindex getaucht wird, werden die Becke-Linien stärker ausgeprägt. Wird der Diamant in Benzin getaucht und mit starkem Licht beleuchtet, sind im Benzin in den Rissen fließende Regenbögen zu sehen.

Bei einer Flammenverbrennungsprüfung an gefüllten Diamanten wird das Füllmaterial bei hohen Temperaturen ausgelaugt, und an den Rändern der Risse sind geschmolzene Substanzen zu sehen, während das Innere der Risse oder Hohlräume neblig erscheint.

(4) Erkennungsmethoden

① Beobachtungswinkel: Der Winkel für die Erkennung des Blinkens bei gefüllten Diamanten sollte parallel zu den Rissen sein, während der optimale Beobachtungswinkel für ungefüllte Diamanten senkrecht zur Rissoberfläche sein sollte.

② Spotlight-Beleuchtung: Bei Verwendung von faseroptischer Beleuchtung ist der Blitzeffekt besonders ausgeprägt, so dass der Füllungsbereich sichtbar wird und eventuelle Haarrisse in der Füllung sichtbar werden. Wird zwischen Mikroskop und Edelstein ein Polarisationsfilter in Verbindung mit einer Durchlichtquelle angebracht, kann er den Füllungsbereich sichtbar machen und helfen, den Blitzeffekt vom natürlichen Schillern zu unterscheiden.

③ Schattenmethode: Die Verwendung eines undurchsichtigen, schwarzen, nicht reflektierenden Lichtschirms zwischen dem Diamanten und der Lichtquelle des Mikroskops kann die Beobachtung der Fließstruktur erleichtern.

④ Vergrößerte Betrachtung: Gefüllte Diamanten liegen im Allgemeinen über 0,3 ct. Um zu beurteilen, ob ein Diamant gefüllt ist, sollte er sorgfältig unter einem Mikroskop bei 6 x 10 oder 8 x l0 betrachtet werden, während eine 10-fache Lupe nur einige grobe Anhaltspunkte und Zeichen erkennen kann.

2. Thermisch bestrahlte Diamanten

Die Farbe von Diamanten wird hauptsächlich durch verschiedene Farbzentren verursacht, die unterschiedliche Bereiche des sichtbaren Lichts absorbieren, und die Bildung von Farbzentren steht in engem Zusammenhang mit verschiedenen Defekten in der Kristallstruktur von Diamanten. Die Beseitigung und Bildung von Strukturdefekten hat eine besondere Funktion im Prozess der thermischen Bestrahlung.

Es gibt verschiedene Farbzentren, die die Farbe von Diamanten verursachen, wie z. B. das "Kanariengelb" des N-Zentrums; das N3 Zentrum ist bei den Herstellern gelber Diamanten am weitesten verbreitet, mit einer Absorptionslinie bei 415 nm; das N2 Zentrum liegt bei 478 nm und zeigt unter langwelligem ultraviolettem Licht eine leuchtend gelbe Fluoreszenz, und dieser Diamant erscheint im Sonnenlicht oft in einem bezaubernden Bernsteingelb; das H3 Zentrum (mit einer Absorptionslinie bei 503 nm) zusammen mit dem N3 und N2 Zentren sind die wichtigsten farbverursachenden Faktoren für braune Diamanten, während die H3 und H4 Zentren sind die Hauptgründe dafür, dass Diamanten des Typs I, die farblos oder hellgelb sind, nach einer Wärmebestrahlung ein helleres Gelb aufweisen. Darüber hinaus zeigen Diamanten im Allgemeinen das durch Bestrahlung (wie Teilchen, Neutronen, hochenergetische Elektronen, Protonen usw.) erzeugte GRI-Herz in Form einer sehr breiten Absorptionsbande (ab 741 nm - im gelb-grünen Bereich des sichtbaren Lichts), wodurch Diamanten verschiedene Farben wie Grün, Blau, Blaugrün, Tiefgrün, Schwarz, Gelb und mehr aufweisen können. Die Leerstellen, die durch die Substitution von Kohlenstoffatomen durch Bor in Diamanten des Typs Ⅱ b entstehen, werden als B-Herzen bezeichnet, die Diamanten blau erscheinen lassen. Allerdings sind B-Herzen in natürlichen Diamanten selten. Daher betrifft die Farbveränderung bei Diamanten hauptsächlich gelbe Diamanten.

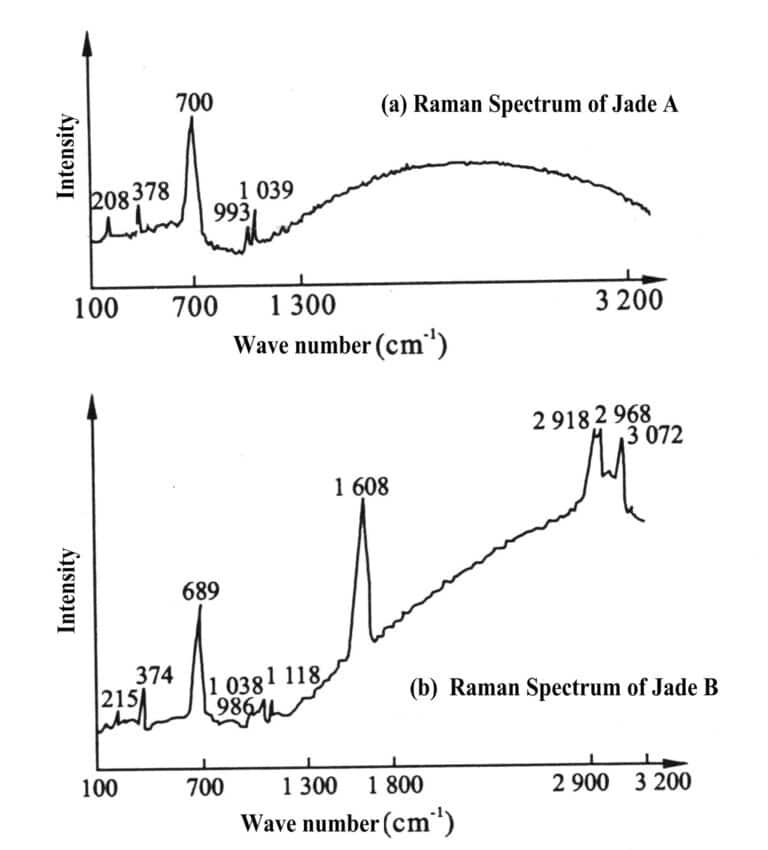

3. Beschichtete Diamanten

Bei der Diamantbeschichtung handelt es sich um ein Verfahren, bei dem eine Schicht aus polykristallinem Diamant auf der Oberfläche eines Diamanten mittels chemischer Gasphasenabscheidung (DF) erzeugt wird, die eine ausgeprägte körnige Struktur aufweist, die unter Vergrößerung relativ leicht zu erkennen ist. Mit der Raman-Spektroskopie wird festgestellt, dass der charakteristische Peak des Diamantfilms bei 1332 cm liegt.-1mit einer vollen Breite bei halbem Maximum (FWHM); Diamantfilme von schlechter Qualität weisen eine erhebliche Peakverschiebung und eine geringere Intensität auf und können sogar einen breiten Peak bei 1500 cm aufweisen-1.

4. GE-Verarbeitung von Diamanten

Diese Methode zielt hauptsächlich auf braune Diamanten des Typs Ⅱ a mit einem bestimmten Reinheitsgrad ab, wobei die äußeren Farbzentren unter hoher Temperatur und hohem Druck verschoben werden, um die beste innere Farbe zu erhalten. Es wird angenommen, dass braune Diamanten durch Gitterdefekte verursacht werden, die durch plastische Verformung des Diamantkristallgitters entstehen, die während des Prozesses der Diamantenbildung vom Erdmantel bis zur Oberfläche aufgrund von Druckänderungen auftritt. Daher sollte es möglich sein, diese Verformung durch Druckbeaufschlagung oder Druckentlastung zu beheben. Allerdings kann nur etwa 1% der Diamanten tatsächlich behandelt werden, wie unten beschrieben.

Die überwiegende Mehrheit zeigt eine schwache bis deutliche weiße oder selten braune Morphologie. Die Hälfte weist eine leicht verschwommene Morphologie auf, was auf die Streuwirkung der Wachstumslinien auf anderes Licht zurückzuführen sein könnte.

② Spalt- oder federartige Risse nahe der Oberfläche.

③ Viele oberflächennahe Spaltungen weisen eine "partielle Heilung" auf, ähnlich wie die "fingerabdruckartigen Einschlüsse", die häufig in Saphiren zu finden sind. Andere Spaltungen zeigen in Oberflächennähe ein mattes oder körniges Aussehen, werden aber in größerer Tiefe glasig. In einigen Spaltflächen ist ein schwarzer Bereich (federartiger Graphiteinschluss) zu sehen.

Einschlüsse sind oft von Spannungsbrüchen umgeben, wie z. B. Graphiteinschlüsse, die von durchscheinenden Halos umgeben sind, die von winzigen Brüchen nach außen strahlen, und einige Graphiteinschlüsse sind von einem Netz feiner Brüche umgeben. Dieses strahlende Bruchmuster kann durch die unterschiedliche thermische Ausdehnung des Einschlusses und des Diamanten nach dem Erhitzen bei hohen Temperaturen verursacht werden. Entlang der oktaedrischen Form ist eine Reihe kreisförmiger Brüche verteilt, die durch die Freisetzung interner Spannungen um die Einschlüsse im Diamanten entstanden sind. Einige feste undurchsichtige Einschlüsse weisen nicht die vorgenannten strahlenden oder kreisförmigen Brüche auf, sondern zeigen eine fließende und schmelzende Struktur, und manchmal werden wolken- oder nebelartige Substanzen beobachtet.

Unter dem Polarisationsmikroskop lassen sich mittlere bis starke Spannungsmuster und ein kreuzförmiger "Tammie" beobachten, die in Bändern und Flecken angeordnet sind. Die Interferenzfarben der Spannungen sind meist grau, blau oder orange, während natürliche Diamanten vom Typ Ⅱ a in der Regel graue und braune Interferenzfarben geringerer Intensität aufweisen.

5. Beschichtete, gefärbte und laserbehandelte Diamanten

(1) Beschichtete Diamanten

Das Beschichten und Aufsprühen einer sehr dünnen Schicht aus farbigem organischem Material auf die Oberfläche von Diamanten kann sowohl die Farbe des Diamanten verbessern als auch sein "Feuer" verstärken.

(2) Farbige Diamanten

Durch das Auftragen von roten, blauen, rosafarbenen und anderen Farben auf die Einfassung des Diamanten, die nach der Metalleinlage schwer zu erkennen ist, kann der Diamant einen roten oder blauen Farbton erhalten. Um den Gelbton des Diamanten zu verringern, kann die Oberfläche des Diamanten mit gelben Komplementärfarben (blau oder violett) gefärbt werden, wodurch er weißer erscheint.

(3) Laser-Reinigungsdiamanten

Mit Hilfe der Laserbohrtechnik können "Makel" im Diamanten verdampft oder mit starker Säure weggeätzt werden, und anschließend können die Hohlräume mit Glas gefüllt werden, um die Klarheit des Diamanten zu verbessern.

Abschnitt II Verbesserung der Beryll-Edelsteine

Zu den Beryll-Edelsteinen gehören u. a. Smaragd, Aquamarin, Goldberyll, Cesianischer Beryll und Max-ixe-Beryll (Max-ixe-Typ). Smaragde bestehen zu 0,15-0,5 % aus Beryll, der durch Aluminium ersetzt wurde, und sind grün; Aquamarine bestehen aus einer kleinen Menge Beryll Al3+ und Be2+ ersetzt durch Fe3+ und Fe2+in einem bezaubernden Himmelblau bzw. Blaugrün; die Farbe des Goldberylls ist gelb bis bräunlich gelb, was auf Fe3+als Ersatz für Al3+ in das Oktaeder in Form von Isomorphie. Rosa und lila rot Cäsium Beryll, sind die Farbe Ionen hauptsächlich Mn2+ und Mn3+zusätzlich zu Cs1+und Fe3+ und so weiter; der Maxisi-Beryll ist ein dunkelblauer Beryll, der durch einen helleren Kern gefärbt ist.

Zu den gängigen Methoden zur Verbesserung von Beryll-Edelsteinen gehören Wärmebehandlung bei niedrigen bis mittleren Temperaturen, Bestrahlung und Infusionsverfahren. So können beispielsweise bestimmte grüne und blaugrüne Berylle einer Wärmebehandlung (400-450 °C) unterzogen werden, die Gelbtöne aus hellblauen bis himmelblauen Aquamarinen entfernen, einige goldene Berylle in farblose Steine verwandeln und orangerote Berylle in rosafarbene Berylle umwandeln sowie Berylle in rote oder purpurrote umwandeln kann. Durch Bestrahlung können farblose, hellgrüne und hellblaue Berylle in gelbe, grüne oder blaue verwandelt werden, während einige farblose Zesianberylle rosa oder orangerot werden können. Einige farblose oder rosafarbene Berylle können nach der Bestrahlung tiefblau werden, verblassen aber im Sonnenlicht schnell. Die Infusionsmethode ist die wichtigste Technik zur Veredelung natürlicher Smaragde. Sie umfasst das Einweichen in starker Säure, gefolgt von wiederholtem Waschen mit sauberem Wasser und verdünnter Alkalilösung, Trocknen und anschließendem Infundieren mit kanadischem Balsam im Heißinfusions- oder Hochdruckinfusionsverfahren (Vakuuminfusion), Versiegeln mit Wachs und Polieren. Manche verwenden auch Farbstoffe oder Pigmente für den Aufguss.

Veredelte Beryll-Edelsteine weisen aufgrund der verschiedenen Veredelungsverfahren unterschiedliche Merkmale auf. Die Unterscheidung zwischen Beryll-Edelsteinen, die mit niedriger bis mittlerer Temperatur und Bestrahlung behandelt wurden, und ihren natürlichen Gegenstücken ist jedoch nach wie vor recht schwierig.

1. Verbesserung der Smaragde

(1) Mit der Injektionsmethode behandelter Smaragd

Es gibt drei Arten von Injektionsmitteln: farbloses Öl, gefärbtes Öl und Harzfüllung, jedes mit seinen eigenen Eigenschaften.

① Einspritzen von farblosem Öl: Der Hauptzweck besteht darin, vorhandene Risse und Löcher zu überdecken, ohne die Farbe des Edelsteins zu verändern. Es wird von der Schmuckindustrie und den Verbrauchern als eine Optimierung des Edelsteins anerkannt. Bei der Identifizierung kann der Smaragd in Wasser oder eine andere farblose Lösung gelegt und im Auflicht betrachtet werden. Durch Drehen des Edelsteins können Interferenzfarben, die durch das farblose Öl oder flüssige Einschlüsse verursacht werden, in einer Richtung gesehen werden; bei Erhitzungsexperimenten kann ein Ölfluss festgestellt werden, der gemeinhin als "Schwitzen" bezeichnet wird.

② Einspritzen von farbigem Öl: Unter Vergrößerung ist grünes Öl zu sehen, das sich fadenförmig in den Rissen verteilt, und einige Öle zeigen Fluoreszenz. Nachdem das Öl getrocknet ist, hinterlässt es grünen Farbstoff in den Rissen.

③ Einspritzen von Harz: In den Rissen können Blasen zurückbleiben, die manchmal neblig erscheinen oder eine fließende Struktur aufweisen. Unter reflektiertem Licht sind auf der Oberfläche des Edelsteins netzartige Füllmaterialien zu sehen.

(2) Bei den Oberflächenbeschichtungsmethoden gibt es zwei Arten: die Rückseitenmethode und die Beschichtungsmethode.

① Hinterlegungsverfahren: Eine Schicht aus grüner Folie oder grüner Folie wird auf den Boden des Smaragdrings gelegt, der oft nicht leicht zu erkennen ist, nachdem er in einem Fragesatz gefasst wurde. Bei der Identifizierung ist die Verbindungsnaht zu sehen, und es können Blasen in der Naht verbleiben. Manchmal kann die Folie faltig werden, reißen oder abfallen, und die Unterlage zeigt keinen Dichroismus.

② Beschichtungsmethode: Es ist leicht zu sehen, ein Netzwerk von verwobenen Rissen, und wenn in Wasser getaucht, kann die Farbe an den Rändern konzentriert zu sehen. Von der Seite betrachtet, kann man eine schichtweise Verteilung beobachten.

2. Verbesserung des blauen Berylls Maxixe

Die wichtigste Methode zur Verbesserung des Maxixe-Blauberylls ist die Bestrahlung. Nach γ-Strahlung oder kurzwelliger ultravioletter Bestrahlung ist er kobaltblau, und sein Absorptionsspektrum für sichtbares Licht beträgt 695 nm, 655 nm starke Absorptionsbanden, 628 nm, 615 nm, 581 nm, 550 nm schwache Absorptionsbanden.

Abschnitt III Verbesserung von Korund-Edelsteinen

1. Verbesserung von Ruby

Der Korund-Edelstein mit einer roten Farbe wird Rubin genannt. Rubine gibt es in den Farben hellrot, mittelrot, tiefrot und rot mit anderen Nuancen. In der Bibel wird er als einer der wertvollsten Edelsteine aufgeführt. Heute machen veredelte Rubine den größten Teil des Rubinmarktes aus. Aufgrund der verschiedenen Veredelungsverfahren weisen sie andere Eigenschaften als natürliche Rubine auf.

(1) Thermische Behandlung

Bei hohen Temperaturen behandelte Rubine haben oft ungleichmäßige Farben, und die Klarheit der ursprünglichen Farbbänder kann sich in unterschiedlichem Maße verändern.

Auch Einschlüsse verändern sich in unterschiedlichem Maße (z. B. können feste Einschlüsse mit niedrigem Schmelzpunkt teilweise schmelzen, Kanten können abgerundet werden, und faserige Einschlüsse können unterbrochen werden; flüssige Einschlüsse können aufgrund der Volumenausdehnung brechen und sogar in neu gebildete Bruchlinien eindringen).

③ Die Oberfläche von Edelsteinen weist oft einige "Pockennarben" oder Grübchen auf.

(2) Injektionsbehandlung

① Helle Rubine werden in organischen Farbstoff getaucht (Immersion) und erhitzt, um den Farbstoff zu verfestigen und sie zu färben.

② Gefärbtes Öl wird in die Risse des Edelsteins gefüllt, wodurch manchmal bunte Interferenzfarben entstehen.

③ Borax, Wasserglas, Paraffin, Kunststoff, Kieselerde, bleihaltiges Glas usw. werden in die Risse von Rubinen gefüllt, oder es werden Chromoxid-Farbstoffe zugesetzt, um die rote Farbe des Rubins zu verstärken.

Der Hauptzweck der Injektion entlang des Spalts ist die Verbesserung der Farbe und Transparenz des Rubins. Charakteristisch ist, dass sich alle Injektoren in der Spalte des Edelsteins befinden, der Brechungsindex der Injektoren sich von dem des Rubins unterscheidet und das Absorptionsspektrum des Rubins sich von dem der Infrarotspektralanalyse unterscheiden kann. Die Raman-spektroskopische Analyse zeigt, dass Elemente, die in natürlichen Rubinen nicht vorkommen, wie Blei, Bor, Silizium, Phosphor, Kalzium und so weiter.

(3) Thermische Diffusionsbehandlung

① Diffusion von Chrom

Bei hohen Temperaturen dringen externe Chromelemente durch isomorphe Substitution in die Oberflächenschicht von hellen Rubinen ein, besetzen das Aluminiumgitter und bilden eine rote Diffusionsschicht.

Mit Thermodiffusion behandelte Rubine weisen oft unterschiedliche Rottöne auf, sind ungleichmäßig oder erscheinen gesprenkelt. Wenn solche Rubine in Dibrommethan getaucht und unter diffusem Auflicht betrachtet werden, ist eine Konzentration von Rot an der Zarge, den Facettenrändern und den Spaltflächen zu erkennen. Außerdem können thermisch diffundierte Rubine einen anomalen Brechungsindex von bis zu 1,80 aufweisen.

② Beryllium-Diffusion

Berylliumdiffusion kann Korund-Edelsteinen einen gelben, orangefarbenen oder braunen Farbton verleihen, und Berylliumelemente können von der Oberfläche des Rubins in das Innere des Edelsteins oder sogar in den gesamten Stein eindringen. Die äußere Schicht ist orange-rot, das Zentrum ist rosa und rot.

Berylliumdiffusionsrubin kann auch Kristallwachstum aufweisen, aber der Unterschied besteht darin, dass der neue Kristall in Form eines kleinen Plättchens im Hohlraum der Edelsteinoberfläche vorhanden ist, aber nicht die gesamte Edelsteinoberfläche bedeckt. Das zufällige Wachstum der anhaftenden Kristalle kann allmählich zu einer flachen und sechseckigen Form anwachsen, und eine große Anzahl von Aggregaten kann eine feste Schicht bilden, die aus unregelmäßigen Blöcken besteht. Das Phänomen der anhaftenden Kristalle auf der Oberfläche des Edelsteins ist in der Regel bei dunkler Beleuchtung leicht zu beobachten, und es ist im Durchlicht leicht zu sehen, und das Aussehen ist trüb.

Ein weiteres Merkmal der Berylliumdiffusion ist, dass die Hohlräume im Inneren des Edelsteins mit einer glasartigen Substanz gefüllt sind und kugelförmige Blasen enthalten.

Natürliche Rubine (chrominduzierte Farbe) zeigen eine starke Fluoreszenz unter ultraviolettem Licht und sogar bei natürlichem Licht. Die Fluoreszenz von behandelten Rubinen ist nicht offensichtlich und erscheint als ein sehr schwaches Hellgrün. Mit bloßem Auge haben sie im Allgemeinen einen orange-roten Farbton mit auffälligem Pleochroismus, der deutliche orange-gelbe und orange-rote Töne zeigt.

2. Verbesserung von Saphiren

Saphire, die zu den vier wichtigsten Edelsteinen der Welt gehören, haben einen hohen wirtschaftlichen und ästhetischen Wert. Ihre Farben sind atemberaubend vielfältig und unvorhersehbar. Der Preis von zwei Saphiren unterscheidet sich oft aufgrund der winzigen Farbunterschiede. Gegenwärtig sind etwa 95% der auf dem Markt befindlichen Saphire behandelt, wobei Erhitzung und Oberflächenwärmediffusion die gängigsten Methoden sind. Das Auffüllen von Lücken oder Fehlstellen mit Öl, Harz, Glas oder hochmolekularen Polymeren oder das Beschichten und Färben der Oberfläche sind derzeit weniger verbreitete Behandlungsmethoden.

(1) Thermischer Energieprozess

Das Erhitzen von Saphiren auf 450-900 °C und das Halten dieser Temperatur für 7 Stunden bis 14 Tage, gefolgt von einer allmählichen Abkühlung auf Raumtemperatur, führt zu verschiedenen Ergebnissen: mehr Blau, Aufhellung dunkler Farben, Verringerung des Grüns, Füllen von Rissen, Verschwinden von dunkler Seide usw., wodurch die Farbe, Klarheit und Transparenz des Edelsteins verbessert und sogar ein Sterneffekt erzeugt wird. Der Geuda-Milchstein beispielsweise erscheint aufgrund seines Ti , Fe-Gehalts farblos oder bräunlich, und durch Erhitzen auf 1600℃ kann sein Ti , Fe-Zustand verändert werden, was seine Farbe erheblich verbessert und ihn in einen wertvollen blauen Saphir verwandelt, während gleichzeitig seine Transparenz und sein Glanz verbessert werden.

(2) Wärmediffusionsbehandlung

① Oberflächen-Diffusionsbehandlung

Der Saphir wird in einen Tiegel mit Aluminiumoxid und Natriumoxid gelegt und bis nahe an seinen Schmelzpunkt erhitzt, so dass die Verbindung in die flachen Schichten des Edelsteins eindringen und eine dünne blaue Schicht (0,5 mm) bilden kann, um eine Farbverstärkung zu erzielen, die ähnlich wie bei Diffusionsrubinen charakterisiert ist.

② Tiefe Berylliumdiffusion

Dies bezieht sich oft auf Saphire aus Madagaskar und Tansania als Red Song, die durch Hitzediffusion Beryllium in den Saphir einbringen, und zwar im gesamten Edelstein, was zu einem leuchtenden orange-gelben bis rötlich-orangefarbenen Farbton führt, der als hochwertige seltene natürliche orangefarbene Saphire aus Sri Lanka verkauft wird.

Um die Berylliumdiffusion in Saphir zu bestimmen, kann der Berylliumgehalt mit SIMS (Sekundärionen-Massenspektrometrie) gemessen werden. Natürlicher Saphir enthält Beryllium in einer Konzentration von 1,5-5PPM±, während der Berylliumgehalt nach der Diffusion zwischen 10-35PPM liegen kann.

Bei der Identifizierung von berylliumdiffusionsbehandelten Saphiren ermöglicht die Immersionsmethode mit Dibrommethan die Beobachtung von Farbzonen um den Edelstein herum. Wird eine Berylliumdiffusionsmethode zur "Aufhellung" der Körperfarbe von dunklen Saphiren (Basalt-Wirt) angewandt, so ist nach dem Eintauchen in Dibrommethan eine schwache, farblose bis gelbe Farbzone zu erkennen, die die blaue Körperfarbe am Rand umgibt und den gesamten Edelstein umhüllt.

Aufgrund der unterschiedlichen Temperaturen während der Berylliumdiffusionsbehandlung sind auch die Ergebnisse unterschiedlich. Liegt die Temperatur der Diffusionsbehandlung bei 400-600 °C, verbessert sich die Farbe des Saphirs und erscheint im Vergleich zu eisenfarbigem Citrin deutlich gelber oder brauner. Wenn die Berylliumdiffusion in einer Hochtemperatur-Oxidationsumgebung stattfindet, kann Beryllium in die tieferen Schichten des Edelsteins diffundieren; bei langer Erhitzungszeit kann es in den gesamten Edelstein diffundieren.

Bei Saphiren, die einer Berylliumdiffusion bei extrem hohen Temperaturen ausgesetzt waren, sind die peripheren Farbzonen bei der Identifizierung mit Dibrommethan nicht mehr sichtbar. Zu diesem Zeitpunkt können die inneren Einschlüsse beobachtet werden, um zu beurteilen, ob es verheilte federartige Risse gibt, ob die Edelsteinoberfläche Brandlöcher aufweist und ob neue Kristalle wachsen (synthetischer Korund). Gelber und roter Korund wurden mit Berylliumdiffusion behandelt, und manchmal wird die interne Diffusion der blauen Farbskala, die durch TiO2 aufgrund der Freisetzung von Ti bei hohen Temperaturen zu erkennen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Identifizierung von Beryllium-Diffusionssaphiren auf der Grundlage der oben genannten Merkmale umfassend analysiert und beurteilt werden kann.

3. Diffusion Star Light

Durch Hitzediffusion behandelte Korund-Edelsteine können Sternsaphire und Sternrubine erzeugen. Es gibt zwei Ursachen für die Sternlinien: Zum einen werden die ursprünglich ungeordneten Einschlüsse im Edelstein bei der Wärmebehandlung durch die Hitze geordnet, zum anderen entstehen sie durch Oberflächendiffusion. Erstere befindet sich im Inneren des Edelsteins, während letztere an der Oberfläche des Edelsteins (Oberflächenschicht) auftritt.

(1) Wärmebehandeltes Sternenlicht

Erhitzt man Ti-reiche Saphire oder Rubine auf 1600-1900℃, schmelzen die ungeordneten Ti-reichen Einschlüsse (trübe) und lassen Ti in das Korundgitter eindringen. Nach Aufrechterhaltung der Hitze über einen bestimmten Zeitraum und anschließender allmählicher Abkühlung wird TiO2 löst sich wieder auf und bildet gerichtete, nadelartige Rutileinschlüsse, die den Sternlichteffekt erzeugen. Alternativ kann auch die Aufrechterhaltung der Wärme bei mittelhohen Temperaturen (1100-1300℃) und die langsame Abkühlung potenzielle Sternlichteffekte aufzeigen.

(2) Oberflächendiffusion Sternenlicht -

Sternrubine und Sternsaphire, die durch Oberflächendiffusion hergestellt wurden, sind in unserem Land bereits vermarktet worden. Nach der Oberflächen-Diffusionsbehandlung sind der Brechungsindex, die Dichte und andere physikalische Parameter sowie die Eigenschaften der Einschlüsse die gleichen wie bei natürlichen Korund-Edelsteinen. Der Unterschied zwischen Diffusion Starlight und natürlichen Starlight-Edelsteinen ist:

① Farbe: Oberflächenstreuung sternblauer Saphir, mit einem tiefblauen Ton von Schwarz und Grau, die Oberfläche des Edelsteins, vor allem an der Unterseite des gewölbten Edelsteins oder auf der Bruchfläche, hat rote fleckige Substanzen.

② Sternförmiges Licht: Die Oberflächenstreuung des Sternenlichts ist perfekt, mit gleichmäßigen Sternenlinien, die an synthetisches Sternenlicht erinnern. Bei vergrößerter Betrachtung kann man erkennen, dass das Sternenlicht auf die Oberfläche des Edelsteins beschränkt ist. Unter dem Mikroskop weist die Oberfläche des gewölbten Edelsteins eine sehr dünne Flaumschicht auf, die aus winzigen weißen Punkten besteht, während im Inneren des Edelsteins keine drei Gruppen von gerichtet angeordneten goldroten, nadelartigen Rutilen zu sehen sind.

③ Fluoreszenz: Unter SW- und LW-Ultraviolettlicht gibt es keine Fluoreszenz, und gelegentlich können rote fluoreszierende Flecken auf der Oberfläche des Edelsteins gesehen werden.

④ Phänomen des roten Kreises: Aufgrund der Edelsteinoberfläche Cr2O3 Gehalt kann bis zu 4% betragen; bei Betrachtung in Öl erscheint die Oberfläche des Edelsteins rot und weist einen klar definierten, stark erhabenen roten Farbkreis auf.

Abschnitt IV Verbesserung des Jadeit

1. Wärmebehandelter Jadeit

Wärmebehandlung von Jade, allgemein bekannt als Farbbehandlung. Dabei werden Jadeitproben erhitzt, um grau-gelbe, bräunlich-gelbe und andere Farben zu entfernen und sie von orange bis rötlich-braun zu färben. Experimente zeigen, dass gelber und brauner Jadeit durch die Dehydratisierung von Brauneisenerz unter natürlichen Bedingungen entsteht, was zur Mineralisierung von Hämatit als Farbstoff führt. Hämatit löst sich in verdünnter Säure auf und kann entfernt werden. Daher wird die Probe nach dem Säurewaschen auf eine mit feinem Sand bedeckte Eisenplatte gelegt und in einem Ofen gleichmäßig auf etwa 200℃ erhitzt. Wenn sich der Jadeit leberfarben färbt, wird er abgekühlt, wodurch er rot wird, und schließlich mehrere Stunden lang in Bleichwasser eingeweicht, um eine vollständige Oxidation und Farbfixierung sicherzustellen. Die Identifikationsmerkmale sind wie folgt:

① Erhitzter roter Jadeit: Das Rot fühlt sich trocken an und ist nicht leicht zu unterscheiden.

② Spektrale Eigenschaften im Infrarotbereich: Natürlicher Jadeit hat eine starke Absorptionsbande bei 1500-1700 cm-1, 3500-3700cm-1während dies bei wärmebehandelten Produkten nicht der Fall ist.

2. In Wachs getauchter Jadeit

Bei der Wachsbehandlung wird die Probe mit verdünnter Säure gewaschen. Die strukturellen Schäden sind nicht schwerwiegend, aber sie können die Porosität des Jadeit erhöhen, was dazu führt, dass mehr Paraffin in den Stein eindringt. Wird der in Wachs getauchte Jadeit über einen längeren Zeitraum gelagert, altert er und bildet weiße Flecken, wodurch die Transparenz des Steins abnimmt.

Identifikationsmerkmale:

Hohe Temperaturen führen dazu, dass das Wachs ausläuft (allgemein bekannt als "Schwitzen"), was auf eine schlechte Haltbarkeit hindeutet.

② Unter ultraviolettem Licht ist eine blau-weiße Fluoreszenz zu sehen.

③ Spektrale Eigenschaften im Infrarotbereich: Die organischen Peaks sind ausgeprägt und zeigen 2854cm-1, 2920cm-1 charakteristisches Spektrum.

3. Gebleichte und gefüllte Jade

(1) Glanz

Hat oft einen harzigen Glanz, einen wachsartigen Glanz oder eine Mischung aus Glasglanz mit harzigem und wachsartigem Glanz.

(2) Farbe

Es fehlt an Tiefe, mit einer sehr weißen Basis, einem auf der Oberfläche schwimmenden Grün und einer ungerichteten Farbe, wodurch es sehr unangenehm aussieht.

(3) Aufbau

Im Durchlicht sind innere, ineinander verwobene Risse sichtbar, im Auflicht kann man an der Oberfläche Ätzgrübchen oder spinnennetzartige Muster erkennen.

(4) Oberflächenmerkmale

Manchmal können sich an den nativen Rissen ausgeprägtere Rillen bilden, in denen sogar Zementierungsmaterialien oder Restblasen sichtbar sein können.

(5) Dichte und Brechungsindex

Die Dichte der Mehrheit sinkt auf 3,00-3,43 g/cm3mit einem Brechungsindex von etwa 1,65.

(6) Fluoreszenz

Keine oder schwache bis starke ultraviolette Fluoreszenz, mit einer gesprenkelten Verteilung. Unter Kurzwelle, schwach, erscheint gelbgrün oder blaugrün (blau-weiß); unter Langwelle, mittel bis stark, erscheint gelbgrün oder blau-weiß.

(7) Verkohlung

Nach Erhitzen auf 200-300℃ verkohlt das Gel.

(8) Identifizierung von Großgeräten

Unter dem Kathodenlumineszenzmikroskop sind seine Fluoreszenzfarben hauptsächlich gelb, gelb-grün und bläulich-grün. Die Farbverteilung ist relativ gleichmäßig, und die Kantenringe erscheinen aufgrund von Erosion ungleichmäßig oder unvollständig. In den Erosionsmustern und Rissen sind grünliche und tiefblaue kolloidale Substanzen zu finden (Abbildung 6-7).

4. Gefärbter Jadeit

Das Färbeverfahren ist meist vertraulich, wobei in der Regel grobe Jadekörner mit einer gewissen Porosität ausgewählt werden, die dann mit verdünnter Säure behandelt werden, um Verunreinigungen zu entfernen, getrocknet, erhitzt und anschließend in eine Farbstofflösung getaucht werden, die mehrere Tage lang gekocht wird, damit der Farbstoff in die Poren eindringen und sich dort festsetzen kann (grün, violett usw.). Merkmale zur Identifizierung:

(1) Farbe

Es ist in einem Seidennetz verteilt, und die Ausfällung oder Anhäufung von Farbstoffen ist in den größeren Rissen des Schlosses in Farbflecken und Tupfen zu sehen, die den natürlichen Jadeit imitieren.

(2) Spektrale Merkmale

Auftreten einer breiten Absorptionsbande bei 650 nm. Grüne Farbe wechselt unter Farbfilter zu Rot. Gelb-grüne oder orange-rote Fluoreszenz unter einer UV-Leuchtstofflampe. Absorptionsspitzen bei 2854 cm-1 und 2920cm-1 erscheinen im Infrarotspektrum. Erscheint blau-grün und gelb-grün Fluoreszenz unter Kathodenstrahlen.

5. Beschichteter Jadeit

Über den Prozess des Aufbringens einer farbigen Folie wird nur selten berichtet. Das üblicherweise verwendete Material ist ein grünes, gelartiges, leicht flüchtiges Polymer.

Identifikationsmerkmale:

(1) Farbe

Gleichmäßig verteilt, einheitlicher Farbton, durchgefärbt. Vorder- und Rückseite sind gleich, ohne dass das Naturprodukt die Merkmale einer gesprenkelten, gestreiften, fein geäderten oder seidenartigen Farbverteilung aufweist.

(2) Brechungsindex

Etwa 1,65 (Brechungsindex der Folie).

(3) Glanz

Der Oberflächenglanz ist schwach, meist harzig und fühlt sich nicht körnig an.

(4) Paket

An einigen Stellen sind Blasen sichtbar.

(5) Oberflächenmerkmale

Sichtbares Abblättern der Folie, vor allem an den Rändern; fühlt sich weich an; fühlt sich bei Berührung mit der Hand klebrig an. Bei näherer Betrachtung sind kleine haarähnliche Kratzer auf der Oberfläche zu erkennen. Der Orangenschaleneffekt und die körnigen Strukturmerkmale (intergranulare Grenzen) von Naturprodukten sind nicht sichtbar.

Copywrite @ Sobling.Jewelry - Hersteller von kundenspezifischem Schmuck, OEM- und ODM-Schmuckfabrik

Abschnitt V Verbesserung des Achats

Natürlicher Achat ist schön, aber veredelter Achat ist noch schöner, nicht nur in der Farbe, sondern auch in der Dauerhaftigkeit seiner Farbe nach der Veredelung. Das liegt daran, dass Achat mikro-transparent ist und eine gute Durchlässigkeit hat, so dass er sich leicht veredeln lässt. Wir wissen, dass Achat aus mikrokristallinem Quarz besteht, der verschiedene Strukturen (faserig, radial, fadenförmig, körnig) und Texturen (gebändert, feinfädig, moosartig, gestreift, flechtenartig, verzweigt und formgebend) bildet, wodurch unzählige schöne und fesselnde Muster entstehen. Es gibt jedoch auch viele Achate mit unklaren Formen und stumpfen, eintönigen Farben, die eine manuelle Verbesserung erfordern. Zu den üblichen Methoden der Verbesserung gehören:

(1) Wärmebehandlung

Das ungleichmäßige hellbraune Achat-Halbzeug wird in einem Luftelektroofen über einen bestimmten Zeitraum auf 700-1000 °C erhitzt. Nach Abschluss der Dehydratisierung des Limonits wird es langsam abgekühlt, um Risse zu vermeiden, und erhält schließlich eine leuchtend rote Farbe. Durch die Wärmebehandlung wird die Zusammensetzung des Achats nicht verändert; es wird lediglich der Eisengehalt oxidiert.

Der hitzebehandelte rote Achat wird als Feuerachat oder gebrannter Achat bezeichnet, und seine Transparenz und Härte sind im Vergleich zum natürlichen Achat leicht reduziert, bei erhöhter Sprödigkeit.

Das Tigerauge, das dem Achat ähnlich ist, kann sich beim Erhitzen unter oxidierenden Bedingungen von bräunlich-gelb zu braun-rot und unter reduzierenden Bedingungen zu grau-gelb oder grau-weiß verändern. Es kann verwendet werden, um den Katzenaugeneffekt des Chrysoberylls zu imitieren.

(2) Färben

Die meisten Achatprodukte auf dem heutigen Markt sind gefärbt, vor allem weißer, grauer und grau-weißer Naturachat, die alle gefärbt wurden. Es gibt zwei Methoden des Färbens.

① Chemische Fällungsreaktion zur Färbung

Wenn natürlicher Achat (Chalcedon) reich an Eisen ist, kann eine Wärmebehandlung seine Farbe verbessern. Die meisten Achate enthalten jedoch wenig oder gar keine Eisenoxide, so dass nur chemische Reaktionsverfahren eingesetzt werden können, um gefärbte anorganische Stoffe in die Poren des Achats einzuschleusen und so die Farbe des Achats zu verändern. Es gibt zwei spezifische Behandlungsmethoden.

- Der Achat wird für eine bestimmte Zeit in einem löslichen Metallsalzfarbstoff getränkt, dann herausgenommen, getrocknet und in einem Heizofen erhitzt, so dass das Metallsalz in den Achat eindringt und sich in farbige, unlösliche Oxide zersetzt und den Achat färbt.

- Der Achat wird in einem Farbstoff getränkt, nach einer gewissen Zeit herausgenommen und dann in ein zweites Lösungsmittel gelegt, damit die beiden Lösungsmittel eine chemische Reaktion eingehen und unlösliche farbige Verbindungen ausfallen, wodurch der Achat rot, grün, blau, gelb oder schwarz gefärbt wird.

Um den Achat rot zu färben, kann der weiße Achat in eine Eisennitratlösung getaucht, herausgenommen und entwässert werden, dann in einem Ofen auf etwa 300℃ erhitzt werden, wobei sich das in die Achatporen eindringende Eisennitrat in Hämatit verwandelt, oder der Achat kann in eine Eisenchloridlösung getaucht und dann zum Einweichen in Ammoniakwasser gelegt werden, und nachdem die beiden eine chemische Reaktion durchlaufen haben, wird er herausgenommen und erhitzt, wodurch die Ausfällung von Limonit erfolgt, wodurch roter Achat entsteht.

Um grünen Achat zu erhalten, kann man den Achat in Chromsäure (H2CrO4) oder Kaliumchromat (K2CrO4), dann herausnehmen und erhitzen, oder den Achat (weiß) in eine Lösung aus Kaliumdichromat, einer angemessenen Menge Eisensulfit und verdünnter Schwefelsäure einlegen, nach einiger Zeit herausnehmen und erhitzen, auch das kann grün ergeben.

Die Verwendung von zwei färbenden Elementen, Fe und Co, kann Achat blau färben. Wenn man Fe-Ionen zum Färben verwendet, kann man den weißen Achat zunächst in eine Lösung von Kaliumferrocyanid (Ⅱ)K4[Fe(CN)6bei einer Konzentration von 20% für 10-15 Tage, dann herausnehmen und mehrere Wochen lang in Eisensulfatlösung einweichen, um Preußischblau oder Turnbullblau K4[Fe(CN)6]3oder die Verwendung von Kobalt- oder Kupfersalzen mit Ammoniumsalzen kann ebenfalls blauen Achat ergeben.

Es gibt viele Methoden, um weißen Achat schwarz zu färben; eine gängige Methode besteht darin, den Achat mehrere Wochen lang in eine Zuckerlösung einzulegen, ihn dann herauszunehmen und in konzentrierte Schwefelsäure einzulegen, wobei er 30 Minuten bis 2 Stunden lang erhitzt wird, ihn dann herauszunehmen, abzuspülen und zu trocknen.

Gelber Achat wird mit Kaliumdichromat gefärbt (K2Cr2O7) und kann auch in Quecksilberchloridlösung und Kaliumjodidlösung getränkt werden, um sie zu bilden. Die Reaktion zwischen den beiden Lösungsmitteln kann zur Bildung einer Jodquelle führen (Hg2I) gelber Niederschlag.

② Färben mit Farbstoffen

Das Färben von Achat mit Farbstoffen hat eine jahrhundertelange Geschichte. Aufgrund des relativ einfachen Verfahrens ist gefärbter Achat häufig auf dem Markt zu finden. Zu den derzeit verwendeten Farbstoffen gehören Amine, Azoverbindungen oder sulfidische organische Farbstoffe. Vor dem Färben wird der Achat bestimmten chemischen Vorbehandlungen unterzogen, um ihn zu bleichen und von Verunreinigungen zu befreien, und dann wird er in die Farbstofflösung getaucht. Nach einer gewissen Zeit wird er herausgenommen und getrocknet, so dass sich der wasserlösliche Farbstoff an den Porenwänden des Achats niederschlägt und ihn färbt.

(3) Behandlung der Wassereinspritzung

Wenn Wasserchalcedon viele Risse hat oder bei der Verarbeitung Risse entstehen, fließt das Wasser im Inneren langsam ab, bis er austrocknet. Wenn Wasserchalcedon Feuchtigkeit verliert, verliert er seinen handwerklichen Wert und seinen wirtschaftlichen Wert. An diesem Punkt kann eine Wasserinjektionsbehandlung durchgeführt werden. Für die Wasserinjektionsbehandlung gibt es zwei Methoden.

① Wassergefüllter Achat: Weichen Sie den mit Wasser gefüllten Achat, der Feuchtigkeit verloren hat, in Wasser ein und nutzen Sie die Kapillarwirkung, um das Wasser wieder aufzufüllen, oder verwenden Sie Injektionsmethoden, um das Wasser aufzufüllen, und versiegeln Sie dann die kleinen Lücken mit Klebstoff oder anderen Materialien.

② Achat-Wassereinspritzung: Achat enthält ursprünglich kein Wasser (wassergefüllt). Um ihn in ein wassergefülltes Achatprodukt zu verwandeln, kann an einer unauffälligen Stelle des Achatprodukts ein kleiner Einschnitt gemacht werden, der das Innere aushöhlt, Wasser einspritzt und dann den Einschnitt mit Achatstücken abdeckt, so dass er dicht verschlossen werden kann.

(4) Verbesserung der Achatkontrolle

① Die Wärmebehandlung von Achat gilt als Optimierung und erfordert keine Prüfung.

② Gefärbter Achat ist relativ einfach zu erkennen. Die Farben der meisten blauen, grünen, gelben und schwarzen Achate kommen in natürlichem Achat nicht vor. Derzeit gibt es keine einfache und zuverlässige Nachweismethode für Achat, der durch chemische Ausfällung behandelt wurde, und sie ist oft unnötig. Manchmal kann ein Spektroskop feine Cr-Absorptionslinien am Ende des roten Bereichs in Cr-gefärbtem Achat aufzeigen; unter einem Farbfilter erscheint grüner Achat rot.

③ Wassergespritzter Achat kann auf Anzeichen einer künstlichen Behandlung an der Wasserkammerwand untersucht werden. An verdächtigen Stellen kann das Anritzen mit einer Nadelspitze Löcher oder Risse offenbaren, die mit gallertartigen oder wachsartigen Substanzen gefüllt sind.

Abschnitt VI Verbesserung von Opal

1. Mechanismus der Opalverbesserung

Der farbenfrohe und wunderschön gemusterte Opal, der als "Palette" der Edelsteine bekannt ist, ist weltweit für seinen einzigartigen Farbwechseleffekt bekannt.

(1) Opal-Zusammensetzung

Natürlicher Opal ist ein submikroskopisches Aggregat, das aus AG-Opal (SiO2 kugelförmige Partikel sind amorph) und/oder CT-opal (eine Mischung aus Quarz- und Feldspatschichten) und enthält unterschiedliche Mengen an Wasser (im Allgemeinen 4%-9%, bis maximal 20%). Seine chemische Formel lautet SiO2 - nH2O.

(2) Arten von Opal

Es gibt viele Opalarten, die sich grob in vier Kategorien einteilen lassen: schwarzer Opal, weißer Opal, Feueropal und "kristalliner" Opal.

2. Opal Verbesserungsprozess

Die künstliche Verbesserung von natürlichem Opal wird hauptsächlich aus zwei Blickwinkeln angegangen: erstens durch den Versuch, die Körperfarbe des Opals zu vertiefen, um den Farbspieleffekt hervorzuheben; zweitens durch das Einspritzen von Fremdstoffen, um die Hohlräume zu füllen und so den Farbspieleffekt zu erzeugen und zu verstärken.

(1) Färben

Natürlicher Opal besteht aus unzähligen kleinen Kugeln mit einem Durchmesser von 150 bis 400 nm und SiO2dicht gepackte Kugeln.

Zwischen den Partikeln befinden sich unzählige Hohlräume, die günstige Bedingungen für den Färbeprozess bieten. Durch das Färben kann die Körperfarbe des Opals vertieft werden, was den Farbspieleffekt verstärkt und das Aussehen des Opals lebendiger und bezaubernder macht. Es gibt verschiedene Färbemethoden, wie folgt:

- Zuckersäure-Behandlung

Ziel ist es, die Körperfarbe auf Schwarz zu erhöhen. Diese Methode wurde 1960 entwickelt. Bei diesem Verfahren wird der Opal zunächst gewaschen, dann bei einer niedrigen Temperatur unter 100℃ getrocknet und mehrere Tage lang in eine heiße Zuckerlösung getaucht; nach langsamer Abkühlung wird der überschüssige Zuckersaft schnell von der Opaloberfläche abgewischt und der Opal ein oder zwei Tage lang in heiße konzentrierte Schwefelsäure (100℃±) getaucht; nach dem Abkühlen wird er mehrmals gründlich gespült, dann schnell in Karbonatlösung gespült und schließlich sauber gespült. Dabei werden der Wasserstoff und der Sauerstoff des Zuckers entfernt, so dass Kohlenstoff in den Rissen und Hohlräumen des Opals zurückbleibt, wodurch ein dunkler Hintergrund entsteht.

- Rauchbehandlung

Der Zweck ist, den Opal schwarz zu färben, um schwarzen Opal zu imitieren. Bei der Rauchbehandlung wird der Opal in Papier eingewickelt und dann erhitzt, bis das Papier raucht. Nach der Räucherung erhält die Oberfläche des Opals einen schwarzen Hintergrund.

- Silbernitrat-Expositionsmethode

Der Zweck ist die Imitation von schwarzem Opal. Nachdem der Opal gereinigt und bei niedriger Temperatur getrocknet wurde, wird er in eine Silbernitratlösung getaucht, so dass die Silberlösung vollständig in die Poren und Risse des Opals eindringen kann; anschließend wird er zur Belichtung herausgenommen.

- Verfahren zum Anilinfärben

Der Zweck ist, schwarzen Opal zu imitieren. Weichen Sie den Opal in schwarzem Anilinfarbstoff ein, und sobald der Opal schwarz geworden ist, nehmen Sie ihn heraus und lassen ihn trocknen (oder backen ihn).

(2) Injektion einer fremden Substanz

Das Verfahren der Fremdstoffinjektion wird vor allem bei porösen Wasserproteinen und minderwertigen Proteinen (farblos, schwarz oder rot) eingesetzt, um einen Farbwechseleffekt zu erzielen, Fehler zu kaschieren und die Transparenz zu verbessern.

- Behandlung beim Spritzgießen

Der Opal wird zunächst getrocknet, das Wasser in den Poren wird entfernt, dann wird er in ein Vakuum gepumpt und dann in einen heißen (unter 100℃) Injektor getaucht, und das Injektionsmittel wird durch den äußeren atmosphärischen Druck in das tiefe Loch gepresst, um die Risse zu bedecken und dem Opal einen dunklen Hintergrund zu geben.

- Öleinspritzbehandlung

Bei dieser Methode werden die Risse minderwertiger Opale durch Öleinspritzung und Wachs überdeckt, wodurch das Aussehen des Edelsteins verbessert wird und er mit hochwertigen Opalen vergleichbar wird.

3. Verbesserung der Eigenschaften von Opal

(1) Gefärbter Opal

- Mit Zuckersäure behandelter Opal

Bei vergrößerter Betrachtung erscheinen die Farbflecken als zersplitterte kleine Stücke, die sich auf die Oberfläche des Opals beschränken und eine körnige Struktur aufweisen, und in den Zwischenräumen der Farbflocken oder -körnchen sind kleine schwarze, punktförmige Kohlenstofffarbstoffe zu erkennen.

- Rauchbehandelter Opal

Die schwarze Farbe ist auf die Oberfläche beschränkt, mit reduzierter Dichte (1,38-1,39g/cm3)

- Silbernitratbehandlung von Opal

Bei einer Vergrößerung ist in den Poren ein silber-schwarzer Niederschlag zu sehen; mit Aceton oder verdünnter Salzsäure lässt sich die Verfärbung abwischen, und bei einer chemischen Analyse kann Silber nachgewiesen werden.

- Anilin gefärbter Opal

Der Farbstoff setzt sich in den Poren oder Rissen ab und bildet gesprenkelte Pigmentcluster, die aussehen, als hätte man "Paprikapulver" gestreut.

(2) Fremdkörperinjektion Opal

- Spritzgegossener Opal

Leuchtende Farben, stabile Eigenschaften und hohe Transparenz. Bei Vergrößerung sind Blasen, Fließmuster und Grate zu erkennen; die Infrarotspektroskopie zeigt Absorptionslinien von Kunststoffen; ein Test mit einer heißen Nadel zeigt einen Geruch; Acetonwischungen führen zu einem Verblassen der Farbe; die Opaldichte nimmt ab, und der Brechungsindex verringert sich.

- Ölen (oder Wachsen) von Opal

Es kann ein fettiger oder wachsartiger Glanz auftreten, und bei der Prüfung mit einer heißen Nadel wird Öl oder Wachs extrahiert.

(3) Wärmebehandlung von Opal

Unabhängig davon, ob es sich um eine Färbebehandlung oder um die Injektion von Fremdstoffen handelt, muss der Opal gereinigt und erhitzt werden, um Verunreinigungen, Verfärbungen und adsorbiertes Wasser zu entfernen. Wenn die Erhitzungstemperatur relativ hoch ist (300℃), kann dem Opal der größte Teil der Feuchtigkeit entzogen werden, so dass der Farbstoff und die injizierten Stoffe die Feuchtigkeitsposition einnehmen können. Dies deutet darauf hin, dass beim Erhitzen des Opals auf 300℃ einige isolierte Wassermoleküle verloren gehen und das gesamte flüssige Wasser verloren geht. Daher sollte bei der Verbesserung von natürlichem Opal die Erhitzung bei einer stabilen niedrigen Temperatur erfolgen.

Abschnitt VII Verbesserung von Türkis

Der einzigartige himmelblaue Türkis besteht hauptsächlich aus wasserhaltigem Kupferaluminophosphat, das sich aus kryptokristallinen Aggregaten zusammensetzt, die häufig Eloit, Kaolinit, Quarz, Glimmer, Limonit, Phosphoaluminit und andere Symbiosen bilden. Diese symbiotischen Mineralien beeinflussen die Qualität des Türkises.

Die reine Farbe von Türkis wird durch das Vorhandensein von Cu2+ Ionen, die seine blaue Grundfarbe bestimmen, während das Vorhandensein von Eisen und der Verlust von Kupfer und Wasser seine Farb- und Strukturveränderungen beeinflussen.

Außerdem kann die türkise Farbe unter der Einwirkung von Alkohol, aromatischem Öl, Seifenwasser und einigen anderen organischen Lösungsmitteln verblassen.

Daher muss minderwertiger Türkis künstlich veredelt werden, um seinen ästhetischen und wirtschaftlichen Wert zu steigern und den Vorlieben und dem Verschleiß von Menschen aus der Antike und der Neuzeit sowie aus aller Welt gerecht zu werden.

1. Verbesserungsprozess

Da Türkis eine gewisse Porosität aufweist (insbesondere Schwammtürkis), können verschiedene Veredelungsmethoden einige Türkise, die ein schlechtes Aussehen, eine lockere Struktur und eine unerwünschte Farbe aufweisen, erheblich verbessern.

(1) Injektion von Fremdkörpern

- Öleinspritzung

Türkis wird in Flüssigkeiten wie Benzin getaucht, um seine Farbe und seinen Glanz zu verändern. Auf diese Weise getränkte Proben neigen jedoch zum Verblassen. Dies ist eine traditionelle Verbesserungsmethode, die heute nur noch selten angewandt wird.

- Wachsen

Das Kochen von Türkis in Paraffin (Insektenwachs, Sichuanwachs) kann die Farbe des Türkises vertiefen und feine Poren verschließen.

- Spritzgießen

Tränken Sie Türkis in farblosem oder gefärbtem Kunststoff zur Infusion, manchmal unter Zugabe von Farbstoffen. Sobald der Kunststoff vollständig in die Poren oder Risse eingedrungen ist, wird er entfernt und der überschüssige Kunststoff von der Oberfläche entfernt. Diese Methode kann die Stabilität von Türkis verbessern, die Oberflächenglätte erhöhen, die Lichtstreuung an der Oberfläche verringern und dem Türkis einen mittelblauen Farbton verleihen, was sein Aussehen verbessert.

- Wasserglas

Weichen Sie den Türkis in einem Wasserglas (Natriumsilikat) ein, damit das Wasserglas in die Poren oder Risse des Türkises eindringen kann, kondensiert und verfestigt, um die Stabilität des Türkises zu erhöhen und seine Transparenz zu verbessern.

(2) Färben

Die poröse Beschaffenheit des Türkis wird genutzt, um ihn in anorganische oder organische Farbstoffe zu tauchen und so helle oder fast weiße Türkise in der gewünschten Farbe zu färben. Nachdem die Färbeflüssigkeit in das Innere des Edelsteins eingedrungen ist, wird das Wasser erhitzt, um die Färbeflüssigkeit einer chemischen Reaktion zu unterziehen, so dass sich der blaue Farbstoff (oder das Pigment) in den Poren ablagert und dem Edelstein seine Farbe verleiht.

2. Verbesserung der Eigenschaften von Türkis

Im Vergleich zum Naturtürkis weist der verbesserte Türkis die folgenden Merkmale auf:

(1) Geöltes Türkis

Geölter Türkis ist sehr anfällig für das Verblassen und wird nur noch selten verwendet. Er raucht, wenn er verbrannt wird, und wenn er mit einer heißen Nadel angestochen wird, "schwitzt" er.

(2) Wachsimprägnierter Türkis

Wenn eine heiße Nadel es berührt, "schwitzt" es; es verblasst, wenn es Sonnenlicht oder Hitze ausgesetzt wird.

(3) Spritzgegossenes Türkis

Brechungsindex weniger als 1,61 Dichte weniger als 2,76g/cm3(Die Härte beträgt im Allgemeinen nur 3-4, die Oberfläche ist anfällig für Kratzer. Zoomen Sie hinein und sehen Sie Blasen. Hot Needle Test, es gibt einen speziellen würzigen Geruch, und es gibt Brandflecken. Im Infrarotspektrum gibt es eine starke Absorptionslinie, die durch Kunststoffe verursacht wird (1450-1500cm-1), und bei der neuen Injektionssorte gibt es eine starke Absorptionsbande bei 1725 cm-1. Röntgenbeugungsanalyse, gibt es einen Block von Phosphonamidit-Phase. (Abbildung 6-8).

(4) Wasserglas türkis

Die Dichte nimmt ab, normalerweise 2,40-2,70 g/cm3Bei vergrößerter Betrachtung sind Blasen zu erkennen.

(5) Gefärbter Türkis

Die Farbe ist unnatürlich, tief blaugrün oder tiefgrün, mit einer zu gleichmäßigen Verteilung; die Farbe verdunkelt sich an Rissen aufgrund von Farbstoffansammlungen; die Farbschicht ist sehr dünn, im Allgemeinen etwa 1 mm; an den Schälstellen auf der Oberfläche der Probe und in den dahinter liegenden Vertiefungen kann ein ungefärbter heller Kern freigelegt werden; das Abwischen mit einem in Ammoniak getränkten Wattebausch kann den Wattebausch blaugrün erscheinen lassen.

Abschnitt VIII Verbesserung von Bernstein

Bernstein ist ein organisches Gemisch, das durch geologische Prozesse aus dem Harz von Nadelbäumen aus dem Mesozoikum, insbesondere der Kreidezeit bis zum Känozoikum, entstanden ist. Es entsteht aus dem Harz von Nadelbäumen, die unter der Erde begraben sind und die Versteinerung und Diagenese durchlaufen haben. Es gibt ihn in verschiedenen Farben, darunter hellgelb und honiggelb (Honigwachs), rot (Blutbernstein), goldgelb (Goldbernstein), mit biologischen Überresten (Insektenbernstein), blau unter ultraviolettem Licht (Blauer Bernstein), stark versteinert und hart (Steinbernstein), duftend (Duftbernstein), usw.

Bernstein ist anfällig für Oxidation, was zu Farbveränderungen und Sprödigkeit führen kann, und er enthält oft Verunreinigungen wie Sand, Steine, Insekten und Gras, so dass er oft verbessert und aktualisiert werden muss. Gängige Arten sind gepresster Bernstein und beschichteter Bernstein.

1. Beschichteter Bernstein

In den letzten Jahren kann der häufig vorkommende beschichtete Bernstein in farblose und farbige Beschichtungen unterteilt werden, wobei die farbigen Beschichtungen weiter in Vollbeschichtung und Teilbeschichtung unterteilt werden.

Diese Beschichtungsmethoden erhöhen den Glanz des Bernsteins, verbessern teilweise seine Farbe und verstärken den dreidimensionalen Effekt des "Sonnenlichts" in hellem Bernstein, wodurch die Qualität des Bernsteins steigt.

(1) Farbloser beschichteter Bernstein

Aufgrund der geringen Härte von Bernstein ist er leicht zu schnitzen und schwer zu polieren. Heute sind etwa 99 % der auf dem Markt verkauften Bernsteinprodukte mit einem farblosen, transparenten Lichtfilm überzogen, um den Glanz und das Polieren zu verbessern und Kratzer zu vermeiden. Im Vergleich zu natürlichem Bernstein sind die Eigenschaften von farblos beschichtetem Bernstein wie folgt:

① Starker Glanz kann einen hellen Harzglanz erreichen.

② In der Folie befinden sich Blasen; wenn die Beschichtung dick ist, kann sich eine große Anzahl von Blasen in den Vertiefungen des Produkts festsetzen, und wenn man mit einer Nadel hineinsticht, löst sich die Folie in Blättern ab.

③ Beim Kratzen mit einer Nadel ist die Oberfläche meist konkav, fühlt sich klebrig und weich an, ist nicht leicht zu knacken und fühlt sich ähnlich an wie verkratzte Kunststoffprodukte.

Der Nachweis mittels Infrarotspektroskopie zeigt, dass die Zusammensetzung des farblosen Films komplex und vielfältig ist.

(2) Farbig beschichteter Bernstein

Der auf dem Markt häufig anzutreffende gefärbte beschichtete Bernstein wird hauptsächlich in zwei Varianten angeboten: Bei der einen wird eine farbige Folie auf die Unterseite des Bernsteinprodukts aufgetragen, um den dreidimensionalen Effekt der "zu starken Lichtabschirmung" bei hellem Bernstein zu verstärken; bei der anderen wird eine farbige Glanzfolie auf die Oberfläche des Bernsteinprodukts gesprüht, wodurch der Bernstein verschiedene Schattierungen von rotem Blutbernstein oder bräunlich-gelbem "altem Bienenwachs" aufweist.

Die Merkmale von farbig beschichtetem Bernstein können als Grundlage für die Identifizierung dienen.

① Merkmale von Bernstein mit einem farbigen Film auf dem Boden

- Unter Vergrößerung ist die Farbschicht des beschichteten Bernsteins flach, ohne Übergang und mit ungleichmäßiger Färbung.

- Auf der beschichteten Oberfläche bleiben oft Spuren des Sprühens zurück.

- Mit einer Nadel lässt sich die Folie manchmal blattweise abziehen.

- Anhand des Spektrums im roten Bereich lässt sich die Zusammensetzung des Films erkennen, die sich von der des Bernsteins unterscheidet.

② Eigenschaften von Bernstein mit einem farbigen Film auf der Oberfläche.

- Bei vergrößerter Betrachtung ist die Farbschicht des beschichteten Bernsteins oberflächlich, ohne Übergang und mit ungleichmäßiger Färbung.

- Aufgrund der großen Sprühmenge kann es manchmal zu einer Farbkonzentration in den vertieften Bereichen des beschichteten Bernsteins kommen.

- Durch ungleichmäßiges Sprühen kann es in den Vertiefungen des beschichteten Bernsteins manchmal zu ungefärbten Bereichen kommen.

- Nach dem Einstechen mit einer Nadel oder dem Eintauchen in Aceton kann sich der Film manchmal in Blättern ablösen.

- Die Infrarotspektroskopie kann in Bernstein Filmbestandteile nachweisen, die nicht vorhanden sein sollten.

Bei beschichtetem Bernstein ist nach der nationalen Norm (GB/T16552) die Definition eines Films "ein Film, der auf die Oberfläche von Edelsteinen durch Methoden wie Beschichtung, Plattierung oder Auskleidung aufgebracht wird, um den Glanz oder die Farbe zu verbessern oder besondere Effekte zu erzielen", was als eine Art "Behandlung" für Edelsteine eingestuft werden sollte und im Identifikationszertifikat vermerkt werden muss.

2. Wärmebehandlung von Bernstein

Um die Transparenz, Klarheit, Farbe und Größe des Bernsteins zu verbessern, werden häufig Ölkoch- und Rekonstruktionsverfahren zur Optimierung eingesetzt.

(1) Ölgekochter Bernstein

Trüber Bernstein wird in Pflanzenöl erhitzt und gekocht, um die Transparenz des Bernsteins zu erhöhen. Diese Art von wärmebehandeltem Bernstein hat oft blattartige Risse, die an "Seerosenblätter" und "Sonnenstrahlen" erinnern.

(2) Rekonstruierter Bernstein

Die Rekonstruktion von Bernstein wurde bereits im Kapitel über synthetische Edelsteine erörtert, aber während des Rekonstruktionsprozesses spielt die Wärmeenergie eine wichtige Rolle. Daher fällt rekonstruierter Bernstein bis zu einem gewissen Grad auch in die Kategorie der thermischen Energieprozesse.

Rekonstruierter Bernstein kann in drei Arten unterteilt werden: geschmolzener Bernstein, gepresster Bernstein und geformter Bernstein.

Komprimierter Bernstein ist eine Art rekonstruierter Bernstein, der aus natürlichem Bernstein als Rohmaterial hergestellt und durch Erhitzen bei mittlerer bis niedriger Temperatur und Druck zu einem organischen Edelstein geformt wird.

Gepresster Bernstein weist andere Merkmale auf als Naturbernstein und geschmolzener Bernstein, und die offensichtlichen Indikatoren zur Identifizierung sind:

① Dunkelrote faserige Körper

In dem gepressten Bernstein sind mit bloßem Auge dunkelrote Fäden, Wolken und gitterartige Blutlinien zu erkennen. Dabei handelt es sich um eine dünne rote Oxidschicht, die sich durch die Oxidation des gealterten Bernstein-Rohmaterials gebildet hat und die unter ultravioletter Fluoreszenz deutlicher zu sehen ist. Bei Naturbernstein bilden sich manchmal durch Temperatur-, Feuchtigkeits- und andere Einflüsse Risse, die ebenfalls rot oxidiert sind, aber nicht an den Rändern der Partikel, sondern entlang der Risse in dendritischer Form verteilt sind.

② Tierische und pflanzliche Einschlüsse

In gepresstem Bernstein sind keine vollständigen und intakten tierischen oder pflanzlichen Einschlüsse zu sehen, und es gibt auch keine Einbringung von Fremdstoffen.

③ Blasen

Komprimierter Bernstein enthält reichlich gasförmige Einschlüsse; diese Blasen stammen nicht nur aus dem ursprünglichen Naturbernstein, sondern bilden auch neue Blasen zwischen den Partikeln und sind beim Rühren unregelmäßig über den Bernstein verteilt und sehr klein. Sie können zwar beim Erhitzen platzen und "Bernsteinblüten" bilden, die an Seerosen erinnern, sind aber besonders klein und oft in Raumschichten angeordnet.

④ Strömungsstrukturen

Obwohl gepresster Bernstein manchmal offensichtliche oder nicht offensichtliche Fließstrukturen aufweist, ist er von undeutlichen Grenzen zwischen den Partikeln begleitet, die im Inneren sehr einheitlich erscheinen; diese Struktur ist jedoch auch in natürlichem Bernstein zu finden.

⑤ Lumineszenz

Unter ultraviolettem Fluoreszenzlicht weist gepresster Bernstein die lumineszierenden Eigenschaften des Naturbernsteins auf, wodurch häufig die Kanten und Konturen der Bernsteinpartikel sichtbar werden, so dass einzelne Verbindungen und die Form der Partikel deutlich zu erkennen sind. Bei Proben mit dunkelroten fadenförmigen Körpern sind die Grenzen der Partikel entlang der fadenförmigen Körper verteilt zu sehen.

(3) Gefärbter Bernstein

Das Färben von Bernstein hat eine lange Geschichte. Bei alten Methoden wurden natürliche Pflanzenfarbstoffe verwendet, um Bernstein in verschiedenen Schattierungen (rot, grün, violett usw.) zu färben, um die Eigenschaften von gealtertem Bernstein zu imitieren. In der modernen Färberei verwenden einige Schmuckhersteller auch organische Farbstoffe, da Bernstein ebenfalls aus organischen Stoffen besteht und die beiden leicht miteinander reagieren, so dass das Farbstoffchromophor in das Innere des Bernsteins eindringt, was zu verschiedenen Farben der Bernsteinfarbstoffe führt.

Abschnitt IX Verbesserung von Perlen

Perlen sind als die Königin der Edelsteine bekannt. Sie sind rund, haben sanfte Farben und ihr Glanz ist fesselnd. Sie sind rein und schön und werden von den Menschen sehr geschätzt. Perlen haben eine einzigartige Körperfarbe, begleitende Farben und eine Kombination aus Schillern, wodurch sie sich leicht von anderen Schmuckstücken oder Edelsteinen unterscheiden lassen.

Schöne Perlen werden einer Optimierungsbehandlung unterzogen, die ihre Farbe verbessert und ihren Handelswert erhöht. Die Methoden zur Verbesserung von Perlen werden in zwei Haupttypen unterteilt: Optimierung und Behandlung.

1. Optimierte Perlen

Der Optimierungsprozess von Perlen wird im Allgemeinen in Vorbehandlung, Reinigung, Bleichen, Aufhellen und Polieren unterteilt.

(1) Vorbehandlung

Die Qualität der Vorbehandlung von Perlen wirkt sich direkt auf die Wirksamkeit der nachfolgenden Prozesse aus. Die Vorbehandlung umfasst vor allem die Stufen Sortieren und Bohren.

① Sortieren

Grading of Cultured Pearls" erfolgt die Sortierung nach Größe, Form, Glanz, Farbe und Dicke der Perlenschicht, so dass sie getrennt behandelt werden können. Dies kommt nicht nur der wirtschaftlichen Verwertung zugute, sondern aufgrund der unterschiedlichen Dicke der Perlenschichten und der verschiedenen organischen Pigmentcluster und Verunreinigungen in den verschiedenen Perlentypen unterscheiden sich auch die verwendeten Reagenzien, die Dosierung, die Konzentration und die Zeitparameter, so dass die Sortierung für die Optimierung der Effekte von Vorteil ist.

② Bohren

Das Bohren der sortierten Perlen kann je nach Verarbeitungsanforderungen als Halb- oder Vollbohren erfolgen. Durch das Bohren können auch Oberflächenfehler, wie z. B. Grübchen auf den Perlen, verringert oder beseitigt und die Reinigung und Aufhellung der Perlen gefördert werden.

(2) Klärung

Bei der Reinigung wird die Oberfläche der Perlen mit Hilfe von Reinigungsmitteln von Schmutz und Feuchtigkeit befreit, was die folgenden Schritte umfasst:

① Erweiterung

Weichen Sie die Perlen in einer Mischung aus Benzol (C6H6) und Ammoniakwasser (NH4OH) bei niedriger Temperatur (35-50℃) für mehrere Stunden, dann nehmen Sie sie heraus und spülen sie mehrmals mit deionisiertem Wasser. Der Zweck des Quellens besteht hauptsächlich darin, die Vernetzung der Poren in der Perlenstruktur zu verbessern und sie ein wenig "lockerer" zu machen.

② Dehydrierung

Nach dem Aufquellen und Reinigen der Perlen erfolgt die Dehydrierung. Weichen Sie die Perlen eine Weile in einer Reinigungslösung ein, spülen Sie sie dann mehrmals mit klarem Wasser ab und lassen Sie sie trocknen; verwenden Sie wasserfreies Ethanol oder reines Glycerin als Trocknungsmittel, um das in den Poren und Rissen der Perlenstruktur adsorbierte Wasser zu entfernen.

③ Sonnenlicht

Nachdem die Perle gepufft und dehydriert wurde, wird sie der Sonne ausgesetzt und getrocknet.

(3) Perlenbleiche

Das 1924 begonnene Perlenbleichverfahren ist der wichtigste Teil der Perlenoptimierung, da Perlen aufgrund der Anwesenheit von organischen Pigmentclustern und Verunreinigungsionen oft unerwünschte Farben aufweisen, die die Farbqualität der Perlen beeinträchtigen. Das Bleichen von Perlen ist im Wesentlichen eine chemische Reaktion. Die Bleichlösung ist ein Gemisch aus Bleichmitteln (Wasserstoffperoxid), Lösungsmitteln (organische Lösungsmittel, Wasser), Tensiden (Alkohole, Ketone, Ether usw.) und pH-Stabilisatoren (Triethanolamin oder Natriumsilikat)]. Derzeit werden in der Schmuckindustrie hauptsächlich zwei Methoden angewandt: das Bleichen mit Wasserstoffperoxid und das Bleichen mit Chlor.

① Wasserstoffperoxid-Bleichverfahren

Die Perle wird in eine Lösung von Wasserstoffperoxid (H2O2) mit einer Konzentration von 2%-4%, die Temperatur wird auf 20-30℃ kontrolliert, der PH-Wert liegt zwischen 7-8, und es wird dem Sonnenlicht oder ultraviolettem Licht ausgesetzt, nach etwa 20 Tagen Bleichen wird die Perle grau oder silberweiß, und es ist am besten, rein weiß zu werden.

Dieser Prozess umfasst im Wesentlichen fünf Schritte: Einweichen, Waschen, Flüssigkeitswechsel, Perlenauswahl und Dekontamination. Die erforderliche Ausrüstung besteht hauptsächlich aus einem Licht- und Temperaturkontrollgerät, einem Bleichbehälter und einem Vakuumwaschgerät. Die Formel für die Bleichlösung ist geheim; ein japanisches Forschungsinstitut hat 1930 eine Formel vorgeschlagen: 3% von H2O2 1000 ml, 10 ml Benzol, 10 ml Ether, neutralisiert mit Ammoniakwasser, Zugabe einer geeigneten Menge PH-Stabilisator, Temperatur unter 30-50℃, wobei das Tensid Dioxan und der Stabilisator Triethanolamin ist.

② Chlorbleiche Methode

Das Bleichvermögen von Chlor ist stärker als das von Wasserstoffperoxid. Bei unsachgemäßer Anwendung können die Perlen spröde und zerbrechlich werden oder eine kreidige, pulverige Oberfläche hinterlassen. Daher wird diese Bleichmethode in der Regel nicht verwendet.

(4) Perlenaufhellung

Die Bleichmethode kann organische Pigmentcluster nicht vollständig entfernen, so dass die Perlen nicht vollständig weiß werden. Nach dem Bleichen ist die Grundfarbe der Perlen hauptsächlich weiß. Um das Weiß und den Glanz der Perlen zu verstärken, ist eine Fluoreszenzaufhellungsbehandlung erforderlich. Die Fluoreszenzaufhellungsmethode ist eine optische Aufhellungsmethode, die das Prinzip der Komplementärfarben in der Optik nutzt, um das Ziel zu erreichen, Gelb und Verfärbungen aus den Perlen zu entfernen und ihren Weißgrad zu erhöhen.

Handelt es sich bei dem Bleichmittel, das die Perlen weißer macht, um eine spezielle fluoreszierende Beschichtung? Es strahlt eine blaue Fluoreszenz aus, die komplementär zu gelb ist, wodurch die Perlen ein blau-weißes Aussehen erhalten. Zu den üblicherweise verwendeten Bleichmitteln gehören AT, DT, VBL, PBS, WG, RBS usw. mit einer typischen Dosierung von etwa 0,5-3%.

Es gibt zwei Arten von fluoreszierenden Bleichmitteln: Direktfarbstoffe (wasserlöslich) und Dispersionsfarbstoffe.

① Direkte Farbstoffaufhellungsmethode

Während des Bleichvorgangs kann das Bleichmittel gleichzeitig mit der Bleichlösung oder auch allein verwendet werden.

Bei alleiniger Verwendung sollten die Perlen vorher gereinigt und dann in der Bleichlösung eingeweicht werden. In der Bleichlösung befinden sich neben dem Bleichmittel auch Lösungsmittel (Wasser und organische Lösungsmittel) und Tenside als Hilfsstoffe. Diese Methode erfordert eine hohe Wasserqualität, frei von Metallionen wie Eisen und Kupfer, und erfordert im Allgemeinen eine Enthärtungsbehandlung.

② Dispersive Aufhellungsmethode

Die Verwendung von festem Pulver zur Aufhellung der Farbe von Perlen ist das derzeit in Japan angewandte Aufhellungsverfahren der dritten Generation. Der spezifische Prozess ist nicht detailliert beschrieben, aber es ist wahrscheinlich, dass eine Methode verwendet wird, um ein bestimmtes fluoreszierendes Bleichmittel in die innere Schicht der Perlen einzuschleusen.

(5) Polieren

Polieren, oder Schwabbeln. Auch das Polieren von Perlen ist ein sehr wichtiger Prozess. Ein gutes Polieren kann die Bleich- und Aufhellungseffekte verstärken. Zu den derzeit verwendeten Poliermitteln gehören kleine Bambusstücke, kleine Steine und Paraffin sowie Sägespäne, körniges Salz und Kieselgur.

Waschen Sie die Perle nach dem Polieren mit Spülmittel und lassen Sie sie in der Sonne trocknen.

2. Verarbeitung von Perlen

(1) Gefärbte Perlen

Derzeit sind die meisten farbigen Perlen (schwarz, silbergrau, rosa, rot, orange-gelb usw.) gefärbt, mit Ausnahme der weißen Perlen.

Das Färbeverfahren für Perlen ist dem Bleichverfahren ähnlich. Nach der Vorbehandlung und Reinigung werden die Perlen in eine Vakuumfiltrationsflasche gelegt und dann ein bis zwei Tage lang in die Färbelösung (bei einer Temperatur unter 30 〜40℃) getaucht, bis die gewünschte Farbe erreicht ist.

Die Farbstofflösung besteht aus Farbstoffen (meist organische Farbstoffe), Lösungsmitteln (reines Wasser, organische Lösungsmittel) und Penetrationsmitteln (Kaliumjodid oder Pyridin). Zu den häufig verwendeten Farbstoffen gehören Pfirsichrosa, Rosa und Magenta.

Das Färben von Perlen kann in zwei Methoden unterteilt werden: das chemische Färben und das Zentrumsfärben.

① Chemisches Färbeverfahren

Zum Färben werden die Perlen in bestimmte spezielle chemische Lösungsmittel getaucht. Bei Verwendung von verdünntem Silbernitrat und Ammoniaklösung als Farbstoff werden die Perlen schwarz, bei Verwendung von kaltem Kaliumpermanganat als Farbstoff werden sie braun.

② Zentrales Färbeverfahren

Nachdem die Perlen aufgequollen und von Verunreinigungen befreit wurden, werden zunächst spezielle Farbstoffe in die Poren und Löcher der Perlen gespritzt, damit sie Farbe annehmen.

Unabhängig von der Färbemethode ist ein gewisser Grad an Täuschung gegeben. Gefärbte Perlen haben leuchtende Farben und gleichmäßigen Glanz. Die Farbstoffe konzentrieren sich oft in den Poren und Rissen der Perlen.

(2) Bestrahlte Perlen

Die Bestrahlungsmethode ist ein Verfahren zur Perlenveredelung, das in den 1960er Jahren eingeführt wurde und heute weit verbreitet ist. Die verwendete Strahlungsquelle ist 60 Co , mit einer Intensität von 3,7 x 1013 Bq , einem Bestrahlungsabstand von 1 cm und einer Bestrahlungszeit von etwa 30 Minuten. Bestrahlte Perlen können blau-graue und schwarze Farben aufweisen, wobei Meerwasserperlen etwas dunkler sind. Darüber hinaus kann die Neutronenbestrahlung bestimmter Süßwasserperlen zu silbergrauen Farben führen.

Die Farbe von bestrahlten Perlen ist licht- und hitzebeständig und lässt sich leicht von der Silbernitratfärbung unterscheiden, aber die Bestrahlung kann Radioaktivität verursachen, und nicht alle Perlen können die Bestrahlung zur Farbänderung nutzen.

(3) Füllungsperlen

Die Oberfläche von Perlen weist oft kleine Risse und Beulen auf, die den Glanz und die Glätte der Perlen beeinträchtigen und die repariert und geheilt werden müssen. Es gibt zwei Behandlungsmethoden.

① Peeling und Glättung

Mit sehr feinen Werkzeugen wird die unansehnliche Oberflächenschicht der Perle vorsichtig abgezogen, um eine glatte und gleichmäßige Oberfläche zu erhalten, in der Hoffnung, dass darunter eine bessere Perlenschicht zum Vorschein kommt und das Ziel der Umwandlung in Jade erreicht wird.

② Füllen der Poren

Die kleinen Risse auf der Oberfläche der Perle oder die Spuren, die das Schälen und Polieren hinterlassen hat, müssen repariert und gefüllt werden. Die spezifische Methode besteht darin, die geschälten, polierten und gereinigten Perlen in heißem Olivenöl zu tränken. Durch das Eindringen des Öls werden die Risse und Wunden auf der Perlenoberfläche allmählich geheilt und repariert, so dass eine glatte, abgerundete Oberfläche mit einer leuchtenden Farbe entsteht. Wenn das Olivenöl auf 150℃ erhitzt wird, erscheint eine tiefbraune Farbe auf der Oberfläche der Perle.

3. Verbesserung der Perlenerkennung

Nach der oben erwähnten Optimierung oder Behandlung haben die Perlen eine helle Farbe, sind glatt und rund. Gefärbte Perlen zeichnen sich im Vergleich zu natürlichen Perlen durch die folgenden Merkmale aus:

(1) Farbmerkmale

① Gefärbte Perlen

Gefärbte schwarze Perlen haben eine einheitliche Farbe, aber in Bereichen mit Läsionen oder Rissen ist die Farbe tiefer, was zu einer ungleichmäßigen lokalen Farbverteilung führt. Bei gebohrten gefärbten Perlen gibt es oft eine Farbkonzentration und kleine Farbflecken in der Nähe des Lochs, auf Oberflächenrissen und an Schälstellen. Auf der Perlenkette sind Spuren des Farbverblassens zu sehen. Wischt man eine gefärbte schwarze Perle mit einem in verdünnter Salpetersäure getränkten Wattebausch ab, färbt sich der Wattebausch schwarz. Andere bunt gefärbte Perlen haben die gleiche Farbverteilung wie schwarz gefärbte Perlen; wenn sie aneinandergereiht werden, sind ihre Farbtöne und Schattierungen gleich.

② Kern

Die schwarz gefärbten Perlen mit Kern zeigen beim Blick durch das Bohrloch einen starken Farbunterschied zwischen dem weißen Kern und der schwarzen Perlmuttschicht; bei den andersfarbig gefärbten Perlen mit Kern sind sowohl der Kern als auch die Perlmuttschicht gefärbt, so dass ein schwarzer innerer Kern sichtbar wird. Perlenkerne, die durch Bestrahlung farblich verändert wurden, weisen einen schwarzen Kern auf, während die Perlmuttschicht nahezu farblos und transparent ist.

③ Begleitende Farben

Schwarze Perlen, die durch Bestrahlung farblich verändert wurden, weisen leuchtende Spektralfarben und einen metallischen Glanz auf, aber die Farbe ist einheitlich und weist nicht die Vielfalt der Begleitfarben auf, die man bei Zuchtperlen findet.

(2) Ultraviolette Fluoreszenz

Gefärbte Perlen sind oft emotional; Süßwasserperlen zeigen oft eine gelb-grüne Fluoreszenz, während Meerwasser-Zuchtperlen oft eine schwache blau-weiße Fluoreszenz aufweisen.

Außerdem haben gefärbte schwarze Perlen im Allgemeinen einen Durchmesser von mehr als 9 mm, während gefärbte oder bestrahlte Perlen meist weniger als 8 mm groß sind.

Abschnitt X Sonstige Verbesserungen für Edelsteine

Auf dem heutigen Schmuckmarkt können fast alle natürlichen Edelsteine veredelt werden, und sogar für synthetische Edelsteine gibt es Veredelungsprodukte.

Die Merkmale gängiger Edelsteinveredelungsprodukte sind in Tabelle 6-1 zusammengefasst. Weitere Einzelheiten finden Sie auf der Website https://sobling.jewelry/improving-gemstones-the-art-and-science-of-enhancing-jewels/.