Amorphe Edelsteine: Definitionen, optische und mechanische Eigenschaften kennenlernen

Gemmologische Grundlagen im Zusammenhang mit amorphen Festkörpern

Der Opal ist die erste Sorte amorpher Festkörper, die von den Menschen als Edelstein anerkannt wurde. Seit Jahrhunderten wird er bewundert und gesammelt, und unzählige Gedichte loben den Opal. Der römische Naturforscher Plinius beschrieb den Opal einmal treffend: Auf einem Stück Opal sieht man die Flammen der Rubine, das leuchtende Violett des Amethysts, das grüne Meer des Smaragds, bunt und harmonisch, atemberaubend schön. Die Schönheit der Farben des Opals ist nicht geringer als die einer Malerpalette und die der Flammen eines brennenden Schwefels. Shakespeare schrieb in seiner "Zwölften Nacht": "Dieses Wunderwerk ist die Königin der Edelsteine". In "Die Schätze von Malta" wird der Opal mit den klassischsten und kunstvollsten Formulierungen gepriesen. Die poetische Beschreibung des Dichters und Künstlers Du Ble ist die romantischste und passendste: "Wenn die Natur die Blumen schmückt, den Regenbogen färbt und die Federn der kleinen Vögel färbt, gießt sie die Farben, die von der Palette gefegt werden, in den Opal". Im Vergleich zum Opal wurden Glas und Kunststoff erst später erfunden und gelten seit langem als Symbole für Billigkeit und Nachahmung.

Inhaltsübersicht

Abschnitt I Der Begriff des amorphen Festkörpers und gängige Varietäten

1. Konzept der amorphen Festkörper

Amorphe Feststoffe sind Feststoffe, deren Moleküle (Atome, Ionen) keine räumlich regelmäßige periodische Anordnung aufweisen. Vor der Verarbeitung gehören amorphe Feststoffe zu den unregelmäßigen Formen, und nach der Verarbeitung ähneln die Farbe, die Transparenz und die Glanzeigenschaften amorpher Feststoffe denen von Kristallen wie Glas und Opal.

2. Gängige Sorten amorpher Edelsteine

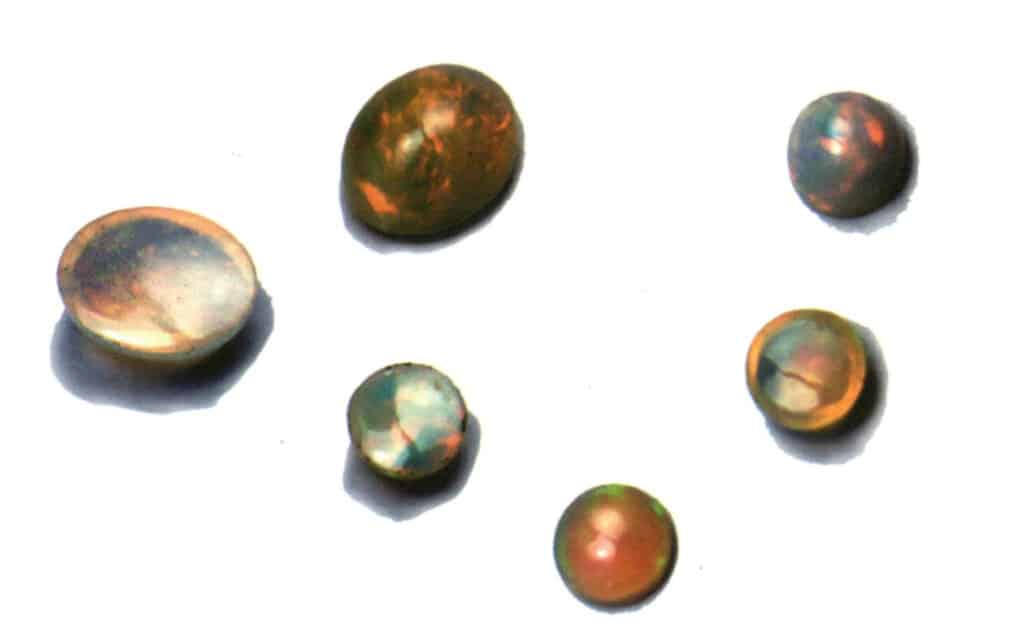

Zu den natürlichen Edelsteinarten gehören Opal (Abbildung 5-1-1) und natürliches Glas (Abbildung 5-1-2).

Abbildung 5-1-1 Opal

Abbildung 5-1-2 Natürliches Glas

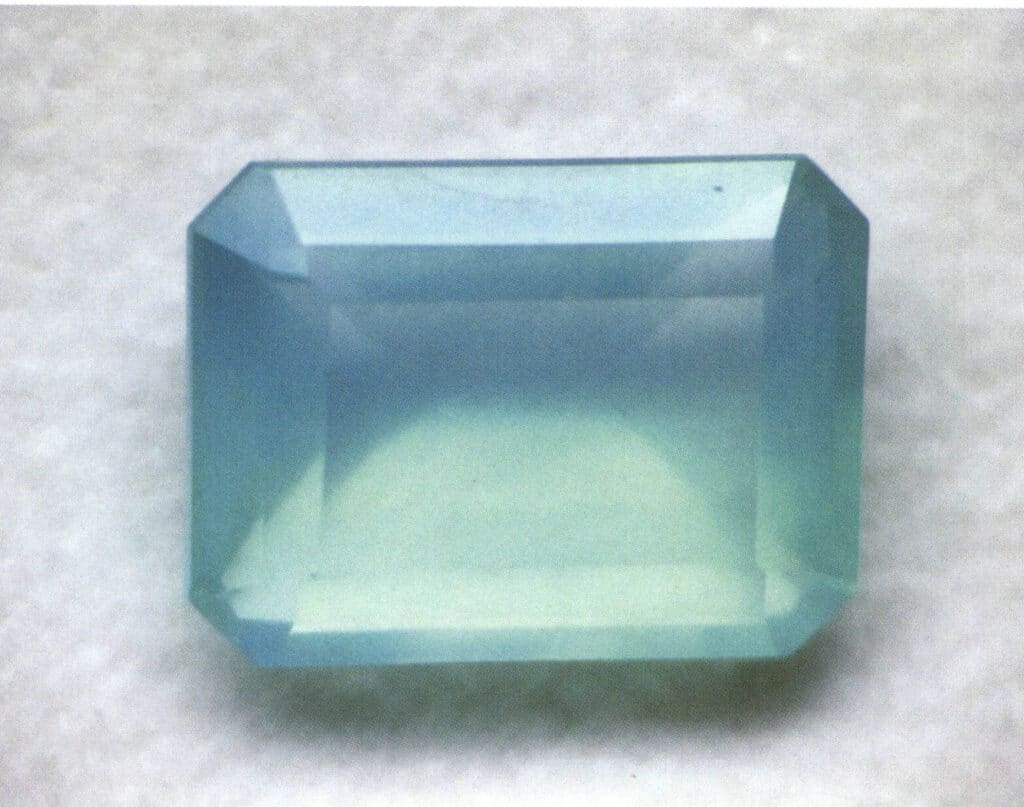

Zu den künstlichen Edelsteinen gehören Glas (Abbildungen 5-1-3 und 5-1-4), Kunststoff und Keramik.

Abbildung 5-1-3 Entglastes Glas

Abbildung 5-1-4 Glas, das zur Imitation von Jade verwendet wird

Abschnitt II Glas

Die Herstellung von Glasprodukten hat eine lange Geschichte. Ägypten stellte bereits im 16. Jahrhundert v. Chr. einfarbige Glasperlen her. Nach dem 10. Jahrhundert v. Chr. wurden eingelegte Perlen (Libellenaugen) sehr beliebt.

Glas war schon immer das am häufigsten verwendete Material für Edelsteinimitationen. Vor allem in der heutigen Zeit gibt es immer neue Glassorten, die fast jeden natürlichen Edelstein imitieren können, vor allem, wenn sie die meisten anorganischen Edelsteine nachahmen. Sie haben beträchtliche trügerische Qualitäten. Obwohl es nicht sehr hell ist, kann es Amethyst, Aquamarin und Olivin imitieren. Sie kann auch natürlich geformte Edelsteine wie Tigerauge, Opal, Koralle und Perlen imitieren. Die Glasschmelzschicht kann Achat, Malachit und Schildpatt imitieren.

Der Herstellungsprozess von Glas ist inzwischen recht ausgereift. Dennoch kann Glas als Edelsteinimitat nicht die chemische Stabilität, die physikalischen Indikatoren (Dichte, Brechungsindex, Härte, thermische Empfindlichkeit), die strukturellen Merkmale oder die Bruchmuster natürlicher Edelsteine erreichen; es kann nur eine Ähnlichkeit im Aussehen und in der Farbe erreichen und so weit wie möglich eine realistische Morphologie anstreben.

Im Allgemeinen werden gläserne Imitationen von transparenten Edelsteinen durch Schmelzen von herkömmlichem Glas und Zugabe geeigneter Materialien hergestellt. Das Schmelzen von Glas erfolgt in der Regel in keramischen Schmelztiegeln in gasbeheizten Öfen. Nach dem Schmelzen des Glases mit den entsprechenden Materialien kann die geschmolzene Flüssigkeit in Formen gegossen werden, auf die dann Druck ausgeübt wird, um die gewünschte Form zu erhalten. Während des Gießens können durch ungleichmäßige Schrumpfung Schrumpfungsgruben auf der Oberfläche entstehen. Auch die Fugen der Gussformen können Gussmarken hinterlassen.

1. Glasmaterialien zur Imitation von Edelsteinen

Die Eigenschaften der verschiedenen Glasarten hängen mit den zugesetzten besonderen Materialien zusammen. Hier stellen wir gängige Glassorten vor, die leicht mit natürlichen Edelsteinen verwechselt werden können: Bleiglas, mikrokristallines Glas und Katzenaugenglas.

1.1 Bleiglas

Bleiglas basiert auf Kristallglas mit hohem oder mittlerem Bleigehalt, dem verschiedene Farbstoffe aus seltenen Erden zugesetzt werden, um die Wirkung verschiedener Edelsteine zu erzielen.

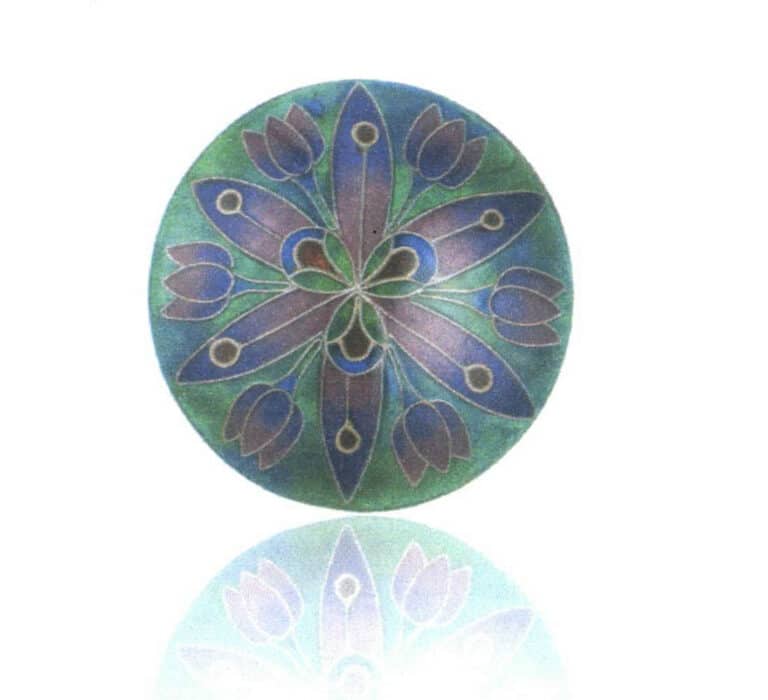

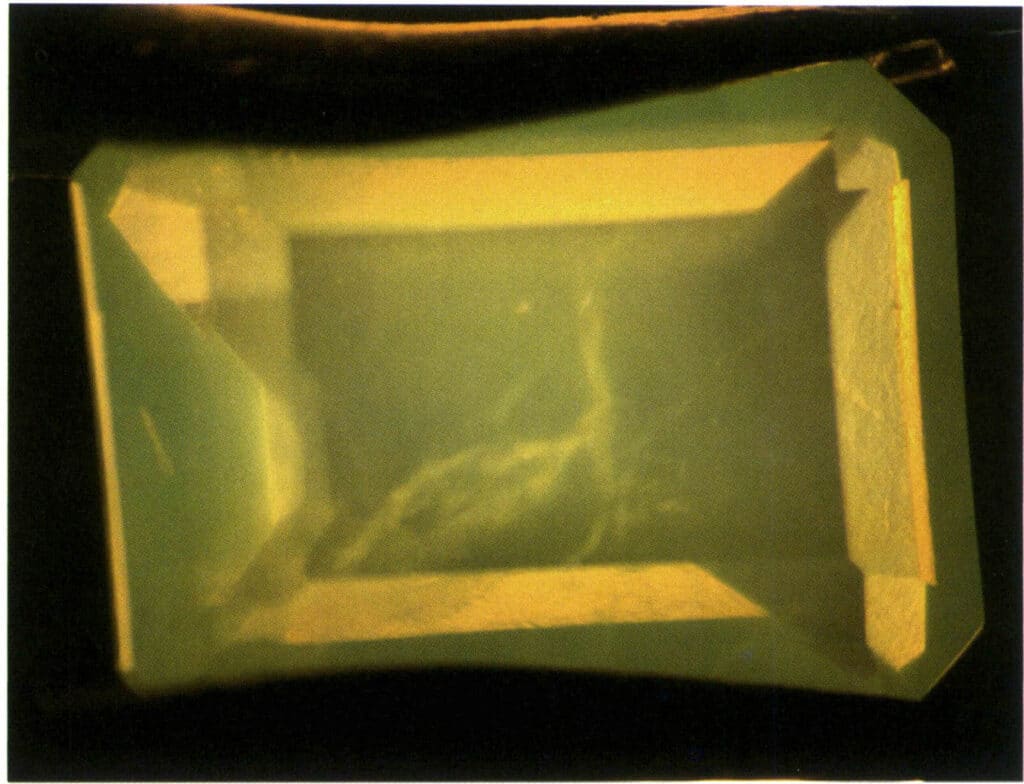

1.2 Glaskeramik

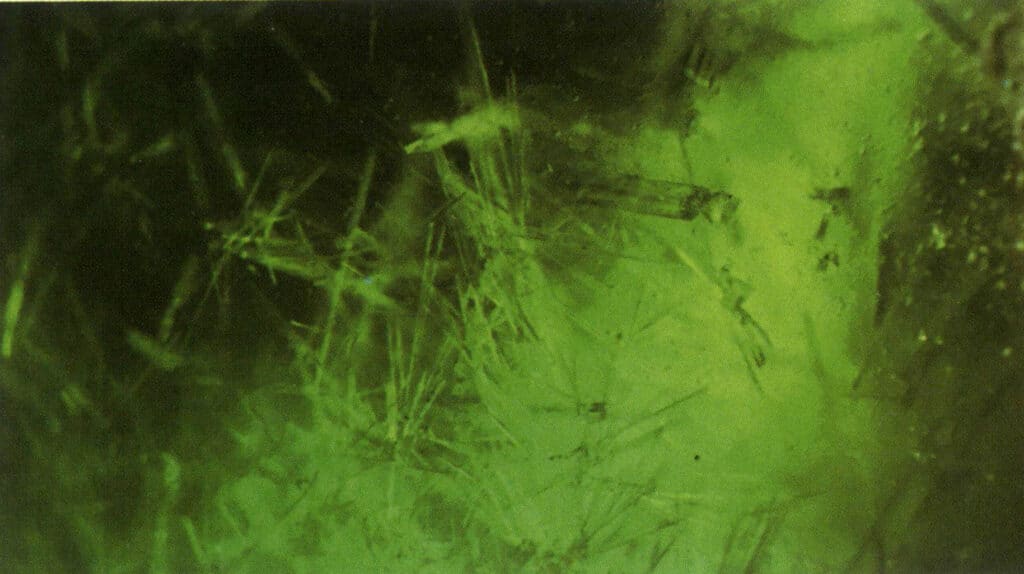

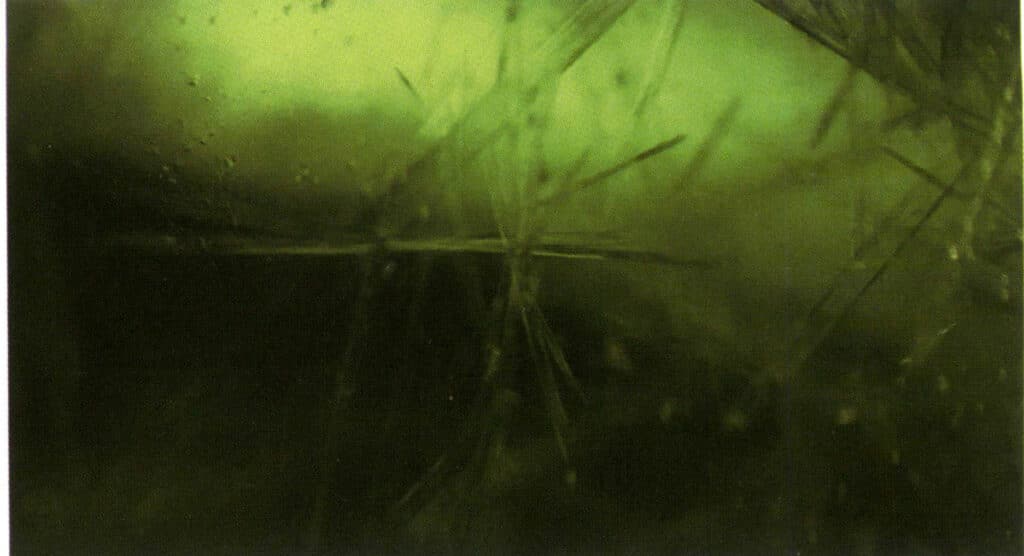

Glaskeramik, auch bekannt als Kristallblütenglas, mikrokristalline Jade oder Jadespat, kann aus verschiedenen industriellen Abfällen, Asche oder Schlacke gewonnen werden. Durch Zugabe spezifischer Keimbildner und Wärmebehandlungsverfahren kann das Wachstum der inneren Kristalle so gesteuert werden, dass sie keine offensichtliche Ausrichtung haben und radiale, nadelförmige oder verzweigte Sphärolithe bilden. Es ist kostengünstig und in leuchtenden Farben erhältlich. Mikrokristallines Glas besteht hauptsächlich aus kristallinen und glasartigen Phasen, wobei die Glasphase zwischen den Kristallen verbleibt und viele feinkörnige Kristalle vereint, die oft zur Imitation von Jade verwendet werden (Abbildungen 5-1-5 bis 5-1-8).

Abbildung 5-1-5 Entglastes Glas (Auflicht)

Abbildung 5-1-6 Entglastes Glas (Durchlicht)

Abbildung 5-1-7 Innere Kristalle von entglastem Glas (Dunkelfeld-Beleuchtungsmethode 40X)

Abbildung 5-1-8 Innere Kristalle von entglastem Glas (Dunkelfeld-Beleuchtungsmethode 40X)

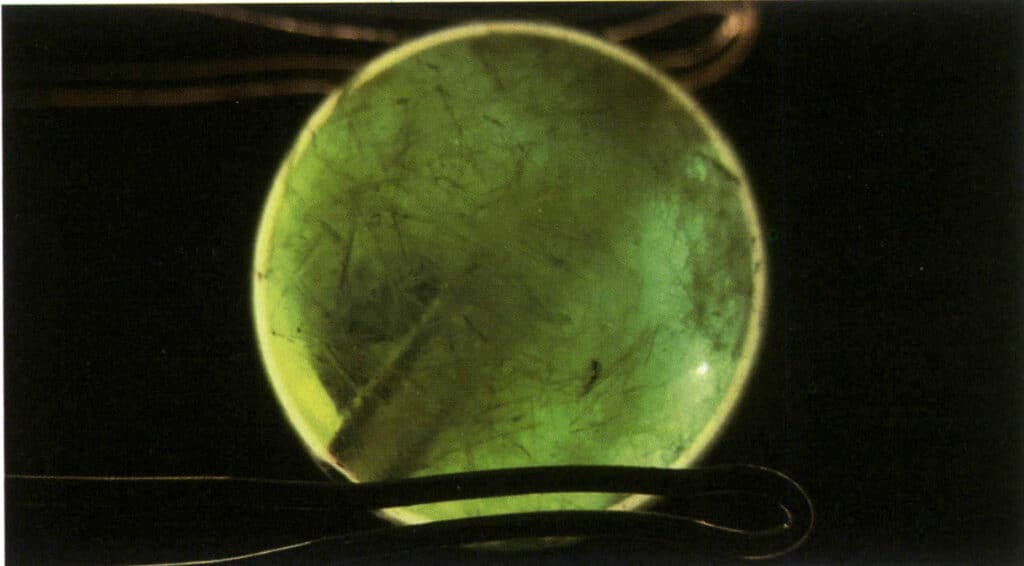

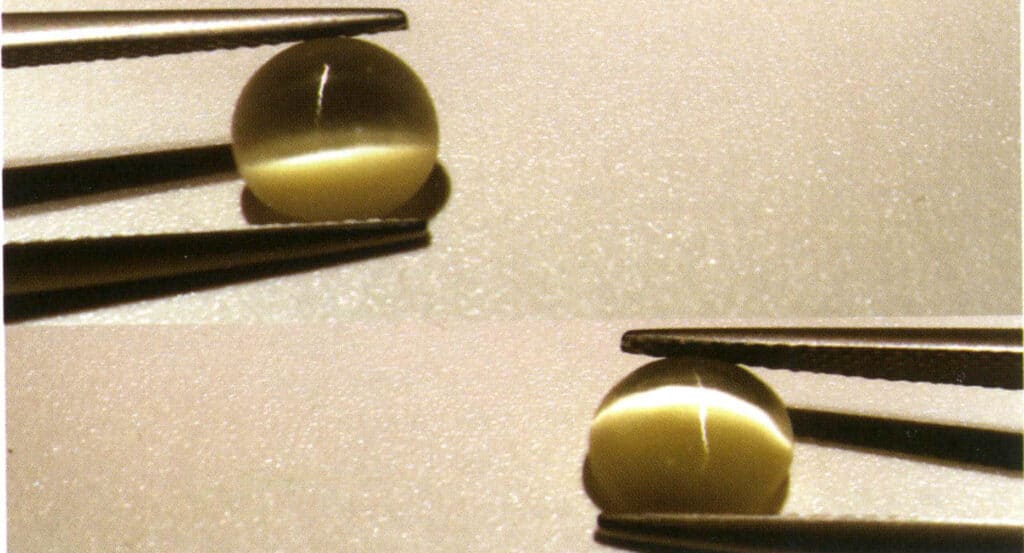

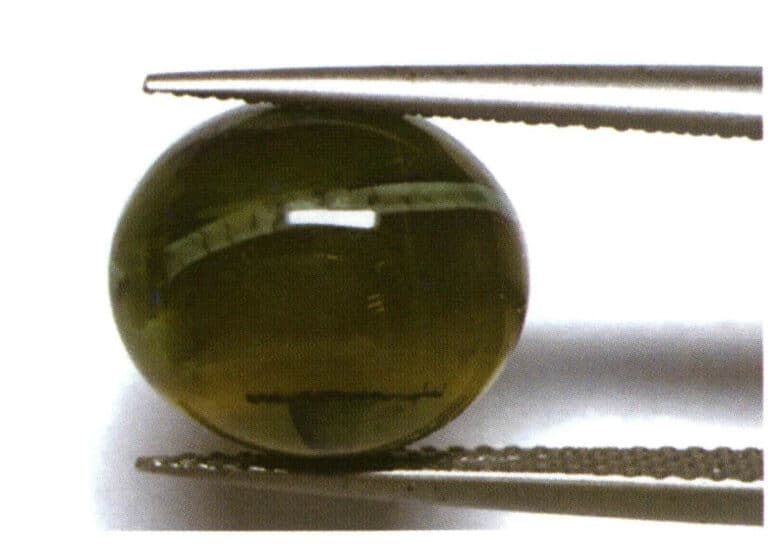

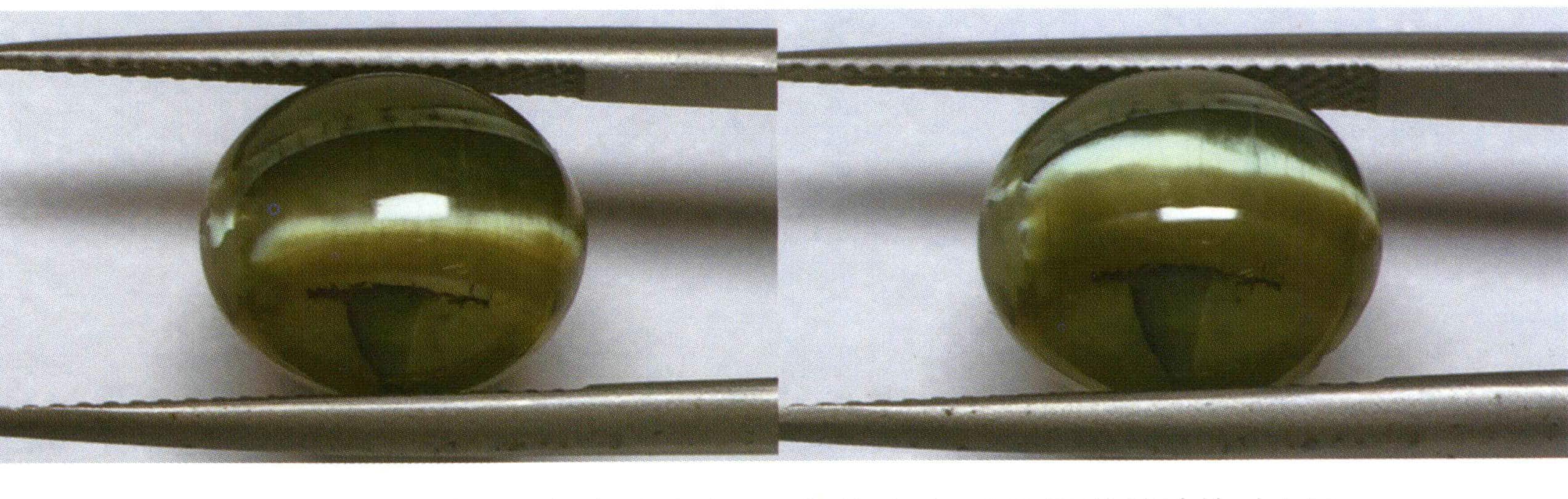

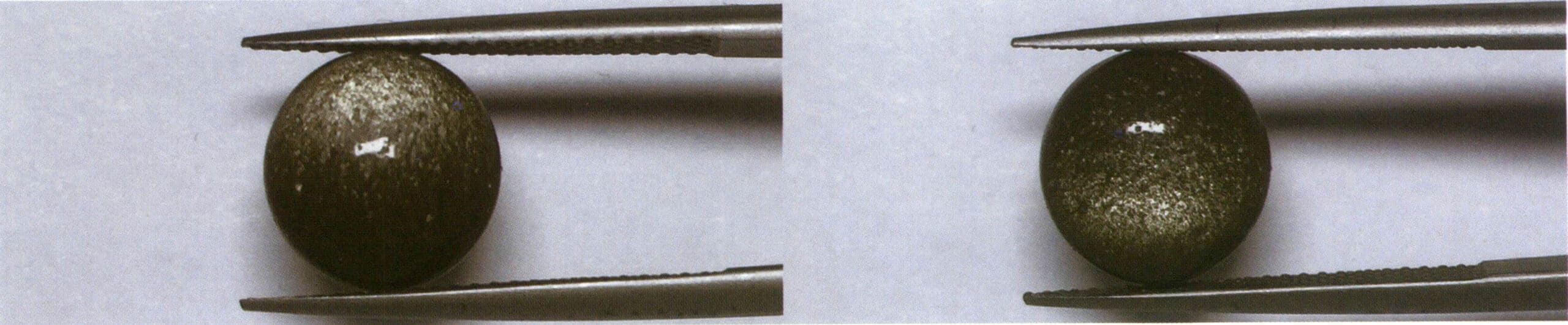

1.3 Katzenauge aus Glas

Ursprünglich von der amerikanischen Firma Cathay hergestellt, trägt es den Namen Cathay Cat's Eye und den englischen Namen Cathay Stone. Es entsteht durch die Anordnung und Verschmelzung von Glasfasern verschiedener Glastypen in kubischen oder sechseckigen Formen, die als "Glasfaserplatten" bezeichnet werden, mit 150.000 Glasfasern pro Quadratzentimeter, die einen hervorragenden Katzenaugeneffekt erzeugen können. Brechungsindex 1,8, spezifisches Gewicht 4,58, Mohs-Härte 6.

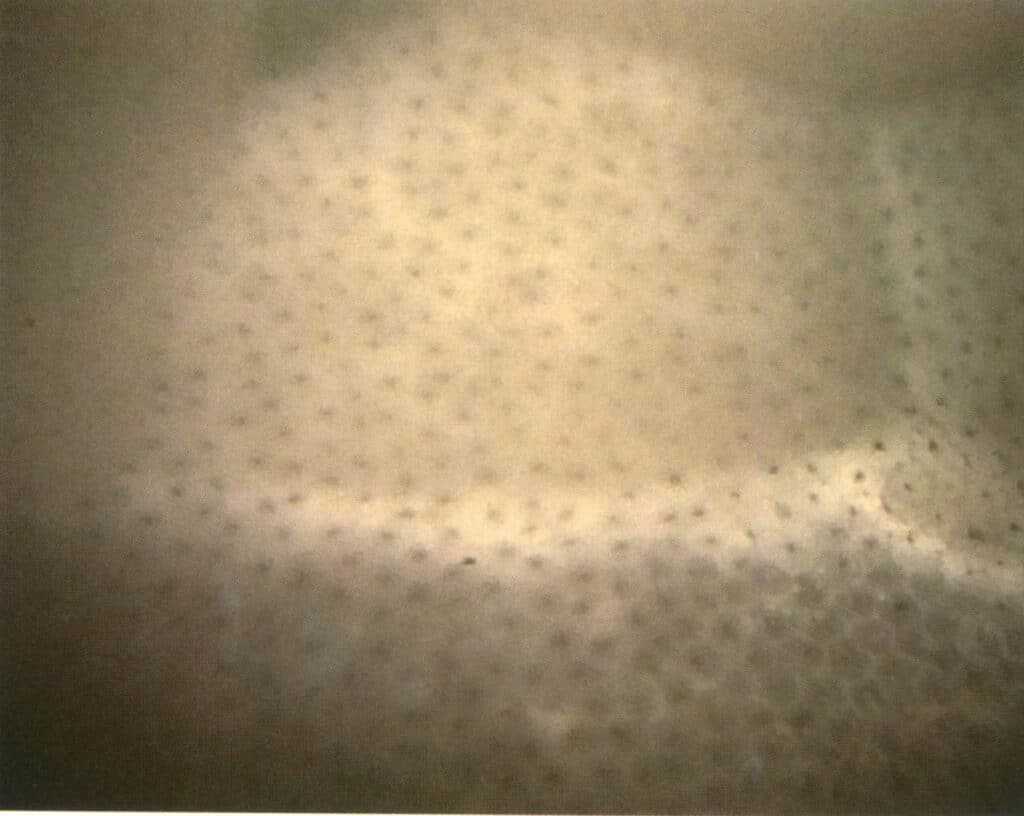

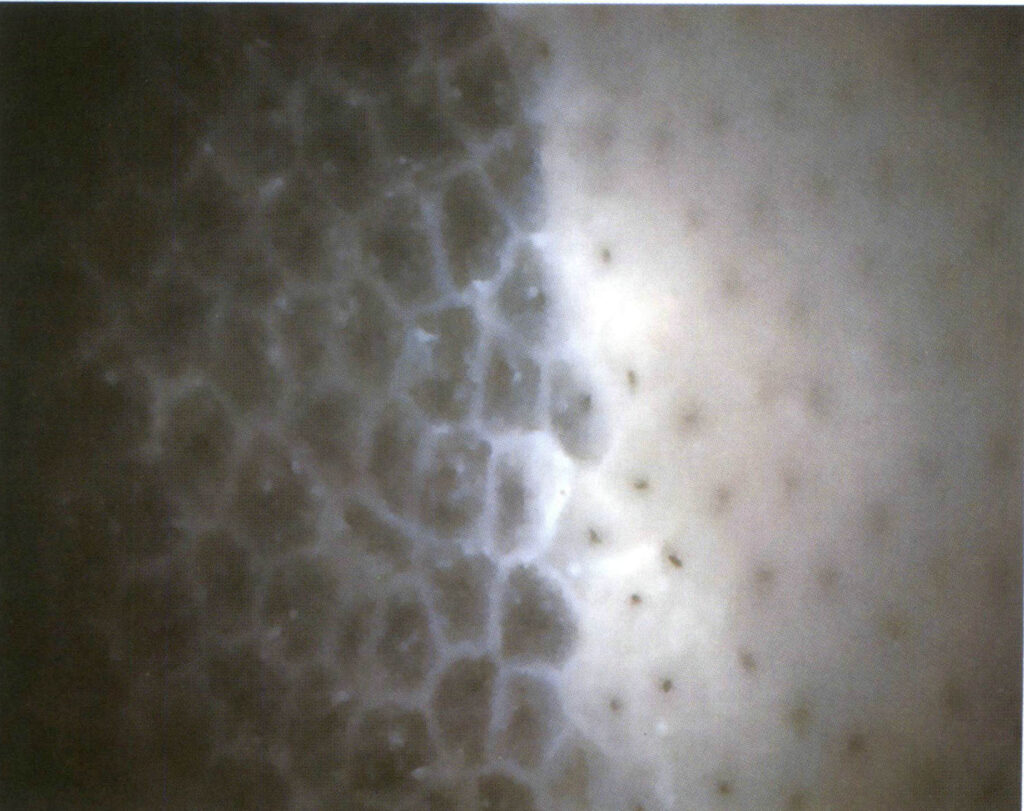

Dieses Material wird häufig für Dekorationsartikel verwendet und ist in fast allen Farben erhältlich. Die meisten sind leuchtend rot, grün, blau, gelb, orange, lila oder weiß. Die Farben, die sich völlig von denen natürlicher Katzenaugen-Edelsteine unterscheiden, können auf den ersten Blick Verdacht erregen. Die Farbe des bräunlich-gelben Glas-Katzenauges ist jedoch der des Chrysoberyll-Katzenauges und des Quarz-Katzenauges sehr ähnlich (Abbildungen 5-1-9, 5-1-10). Betrachtet man jedoch die hellen Bänder auf beiden Seiten mit einer Lupe, so erkennt man eine typische Wabenstruktur, ein diagnostisches Merkmal des Glaskatzenauges (Abbildungen 5-1-11, 5-1-12).

Abbildung 5-1-9 Katzenauge aus Glas (reflektiertes Licht)

Abbildung 5-1-10 Katzenauge aus Glas (Auflicht), rechtes Bild

Abbildung 5-2-11 Wabenstruktur des gläsernen Katzenauges (Dunkelfeld-Beleuchtungsmethode 25X)

Abbildung 5-2-12 Wabenstruktur des gläsernen Katzenauges (Dunkelfeld-Beleuchtungsmethode 25X)

2. Verbesserung des Glases in Edelsteinen

Die überwiegende Mehrheit der in der Natur vorkommenden Edelsteine hat eine schlechte Farbe, eine geringe Transparenz und viele Risse, die den Marktanforderungen nicht entsprechen. Daher werden Techniken zur Edelsteinveredelung in großem Umfang eingesetzt, um die Farbe, die Transparenz und andere optische Merkmale von Edelsteinen zu verbessern. Veredelung kann auch als Verbesserung bezeichnet werden, und die gängigsten Methoden zur Verbesserung von Edelsteinen werden derzeit bei Rubinen, Saphiren, Smaragden und Turmalinen angewendet. Wenn die Händler diese Behandlungen offenlegen, ist es für den normalen Verbraucher einfacher, sie zu erkennen.

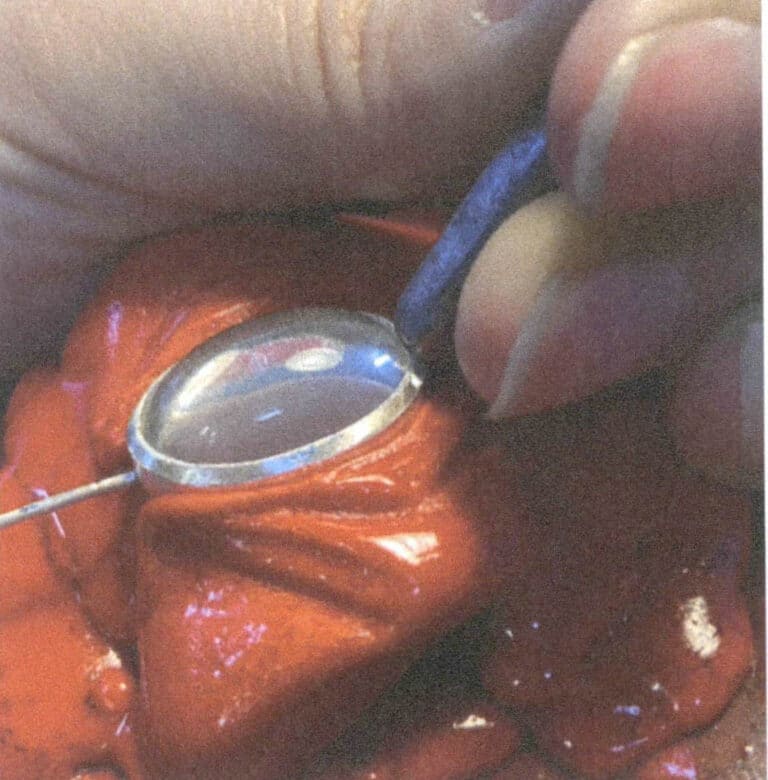

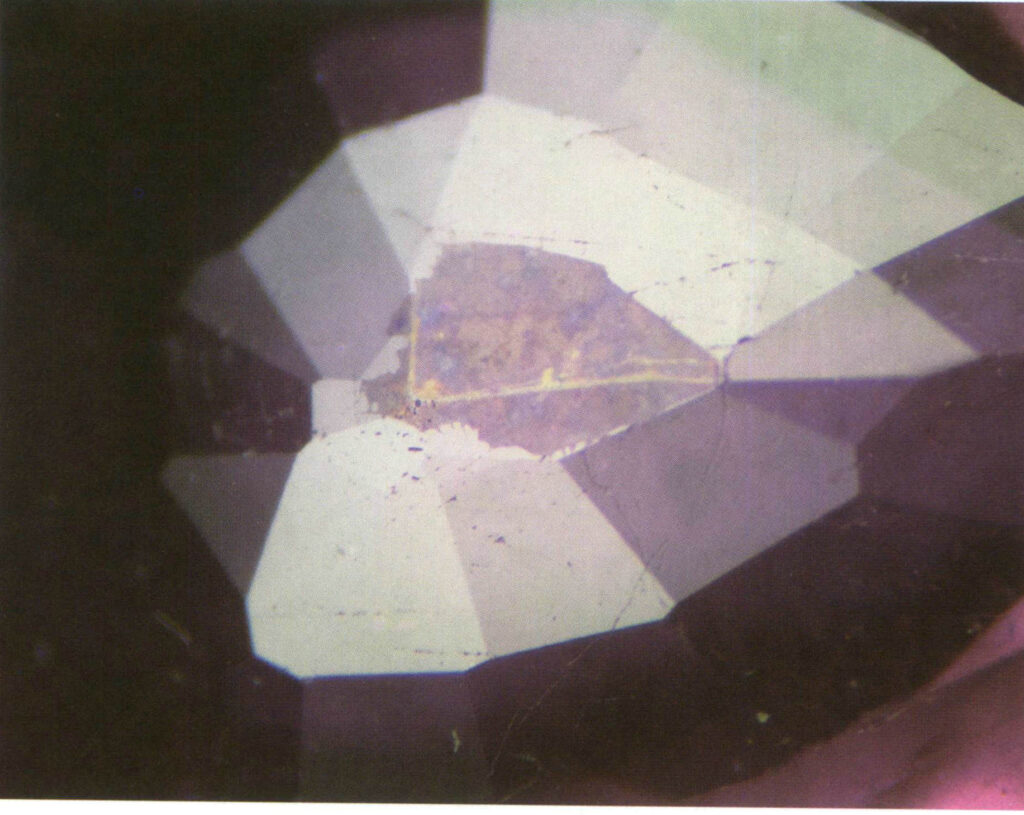

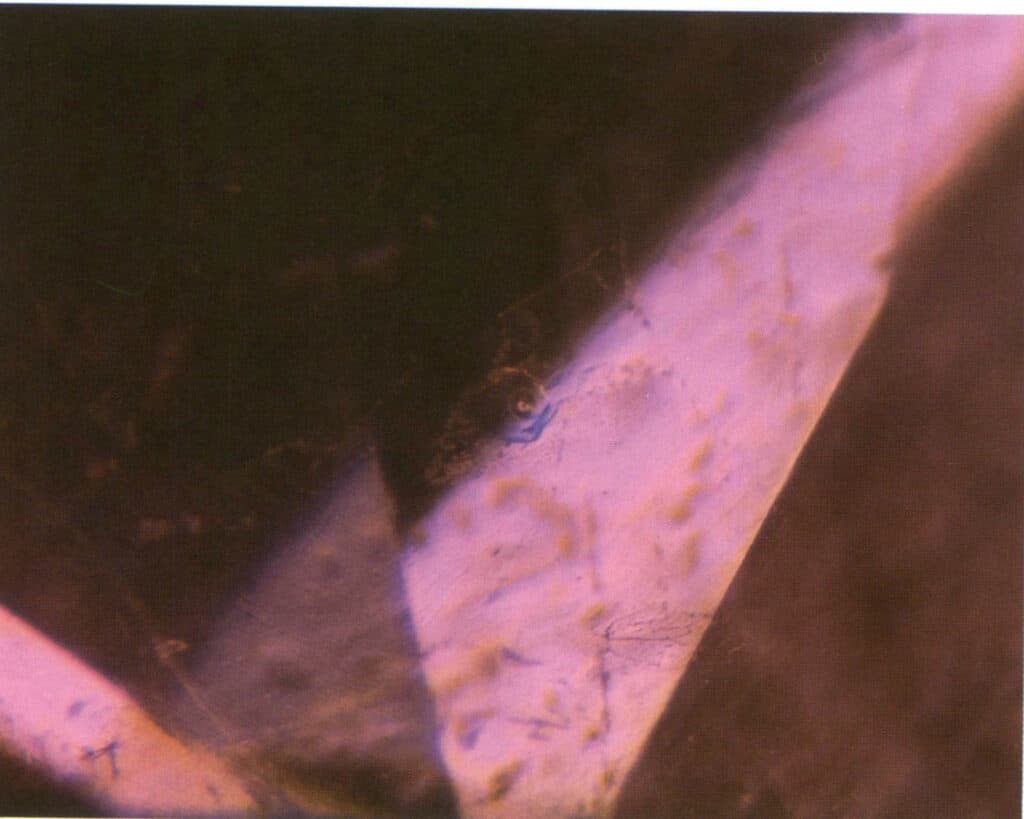

Im Zuge der Verbesserung von Edelsteinen erhielt Glas zu Beginn des 21. Jahrhunderts eine neue Identität - Rissfüllungen (Abbildungen 5-1-13 und 5-1-15). Im Jahr 2003 begannen mit Bleiglas gefüllte Rubine und Korunde auf dem Markt aufzutauchen, und seit März 2004, als der japanische Edelsteinverband (GAAJ) erstmals mit Bleiglas gefüllte Rubine entdeckte, sind auch renommierte Edelsteinlabors (AGTA, GIA) auf Rubine gestoßen, die auf diese Weise behandelt wurden. Die Raman-Spektroskopie-Analyse bestätigt, dass das Füllmaterial des Edelsteins einem Bleiboratglas sehr ähnlich ist.

Abbildung 5-1-13 Unterschied in der Oberflächenhäufung zwischen Glas und Rubin (vertikale Beleuchtungsmethode 20X)

Abbildung 5-1-14 Blitzeffekt von Glas in Rubinspalten (Dunkelfeld-Beleuchtungsmethode 20X)

Abbildung 5-1-15 Blauer Blitzeffekt und Blasen im Glas von Rubinspalten (Dunkelfeldbeleuchtungsmethode 20X)

Im Jahr 2007 kamen mit Bleiglas gefüllte blaue Saphire auf den Markt, und die ersten gefüllten Saphire hatten eine dunklere Farbe.

Im Jahr 2011 kamen zahlreiche mit kobaltblauem Bleiglas gefüllte Saphire auf den Markt, deren Farben denen von hochwertigen Saphiren nahekommen.

In den letzten Jahren sind immer mehr Rubine auf den Markt gekommen, die mit zu viel Glas gefüllt sind, so dass kleine Rubinfragmente mit Glas verklebt sind. Diese behandelte Edelsteinart kann als Glas-Rubin-Mischung bezeichnet werden. Es ist wichtig zu wissen, dass mit Glas gefüllte Edelsteine nicht nur natürliche, fertige Edelsteine sind; es gibt auch Berichte über Spuren von Glasfüllung, die in rohen Korundkristallen und bestimmten synthetischen Edelsteinen gefunden wurden.

Abschnitt III Definitionen von optischen Begriffen im Zusammenhang mit amorphen Festkörpern

Zu den optischen Eigenschaften von amorphen Edelsteinen gehören Farbe, Glanz, Transparenz, Lumineszenz und besondere optische Phänomene. Einige davon wurden bereits im zweiten Kapitel erläutert und sollen hier nicht wiederholt werden. In diesem Abschnitt wird kurz auf die Phänomene eingegangen, die bei der Betrachtung amorpher Festkörper unter Lichtbedingungen beobachtet werden, sowie auf die Fachterminologie, die zur Beschreibung dieser Phänomene verwendet wird. Besonders wichtig sind die Phänomene der unsichtbaren Dispersion, des Pleochroismus und der Doppelbrechung in amorphen Festkörpern.

1. Die Farbe von amorphen Festkörpern

Hier werden wir die Farbbeschreibung des Opals besprechen.

Aufgrund der Farbvielfalt, die durch den Farbenspiel-Effekt entsteht, wird die Farbe des Opals oft mit seiner Körperfarbe beschrieben.

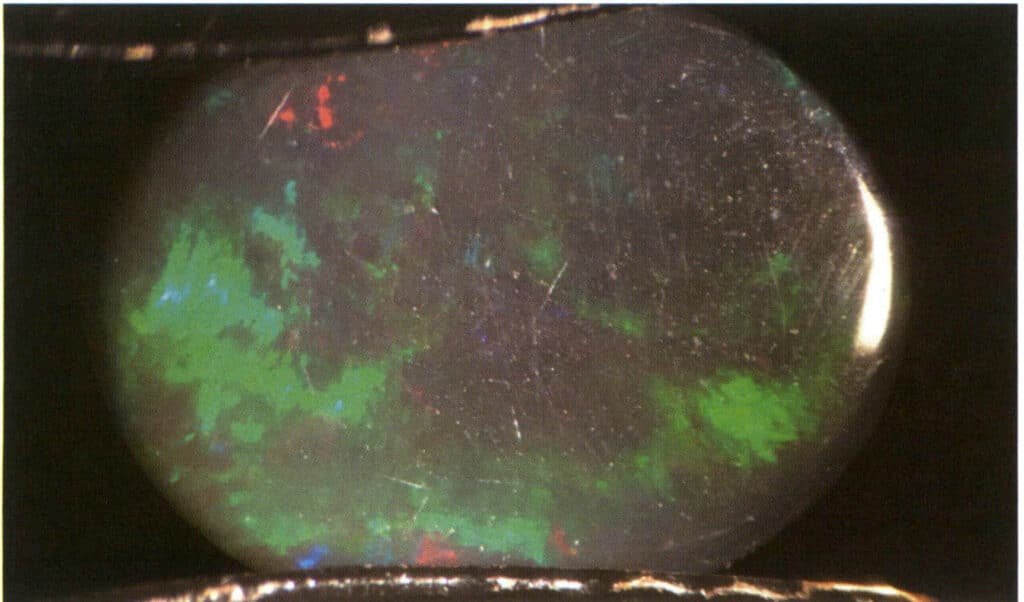

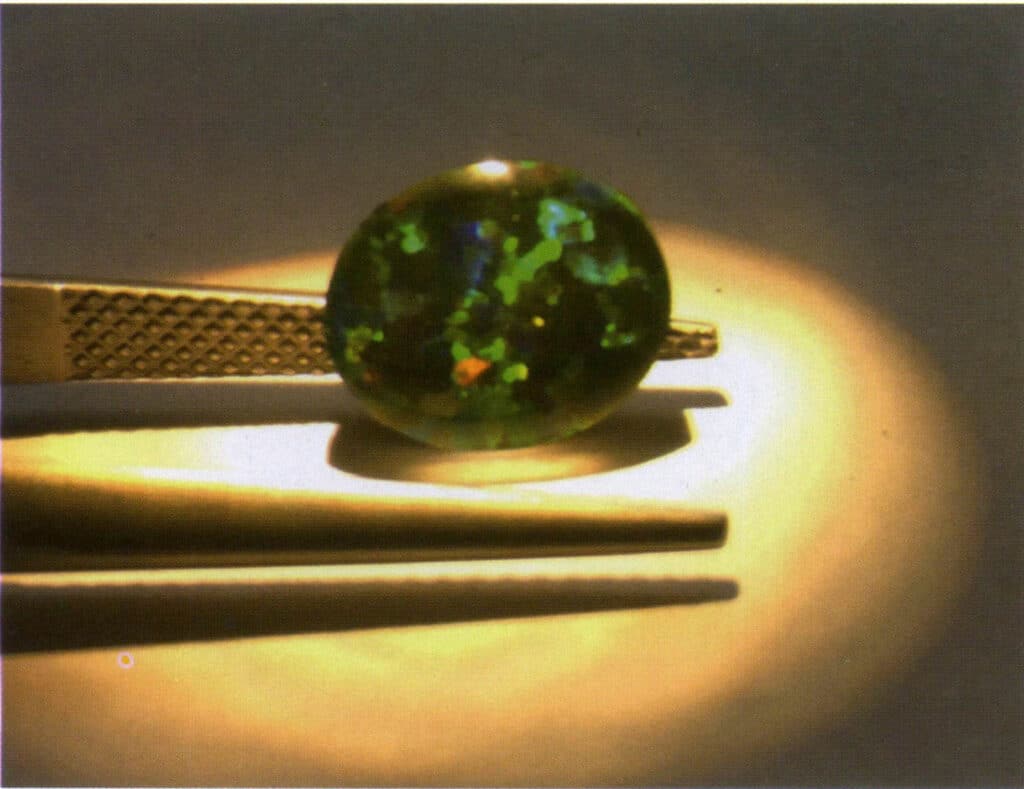

(1) Schwarzer Opal, mit Körperfarben wie tiefblau, tiefgrau, tiefgrün oder anderen dunklen Farben, oder schwarzer Opal (Abbildung 5-2-1)

(2) Weißer Opal mit weißer oder grauer Körperfarbe, transparenter bis halbtransparenter Opal (Abbildung 5-2-2).

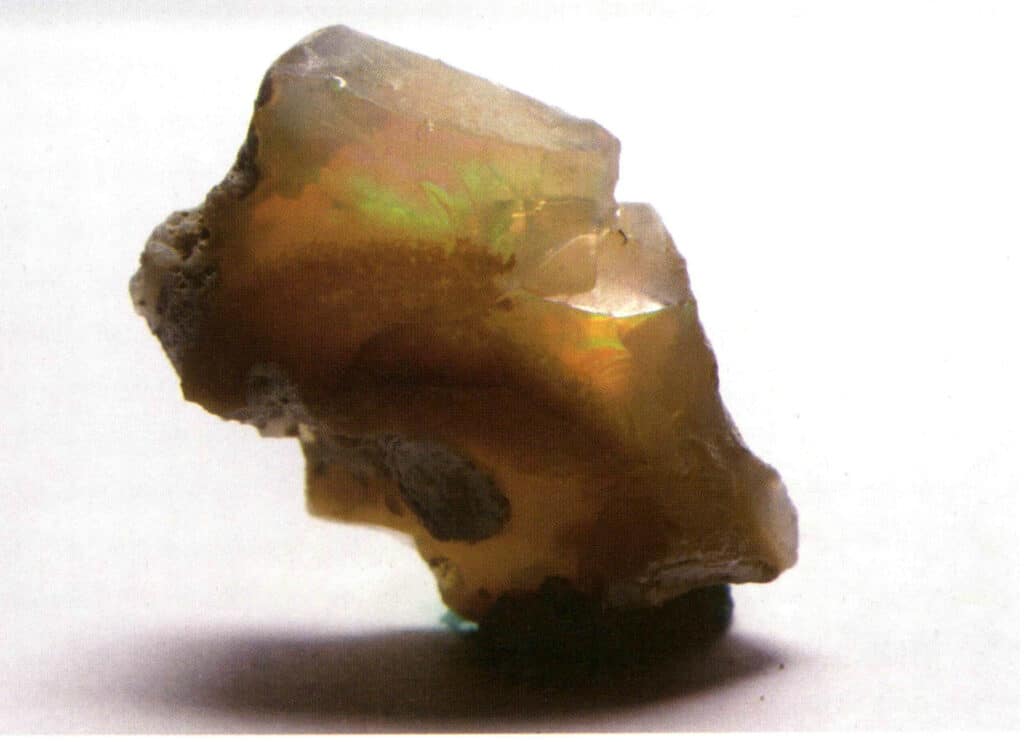

(3) Feueropal, hauptsächlich orangefarbener, transparenter bis halbtransparenter Opal (Abbildung 5-2-3).

(4) Kristallopal, farbloser, transparenter bis halbtransparenter Opal (Abbildung 5-2-4).

Abbildung 5-2-1 Schwarzer Opal

Abbildung 5-2-2 Weißer Opal

Abbildung 5-2-3 Feueropal

Abbildung 5-2-4 Kristallopal

2. Glanz von amorphen Stoffen

Wir haben acht Arten von Edelsteinglanz besprochen. In früheren Artikeln haben wir bereits die vier Arten besprochen, die üblicherweise in Kristallen vorkommen: Metallglanz, Adamantglanz, Glasglanz und Ölglanz. Wir haben über Fettglanz, Seidenglanz und Wachsglanz gesprochen und den Glanz von organischen Edelsteinen, einschließlich Perlglanz und Harzglanz, erörtert.

Der Glanzbegriff für amorphe Festkörper gehört zu den oben genannten Kategorien, wobei der spezifische Glanz von der konkreten Beobachtung abhängt.

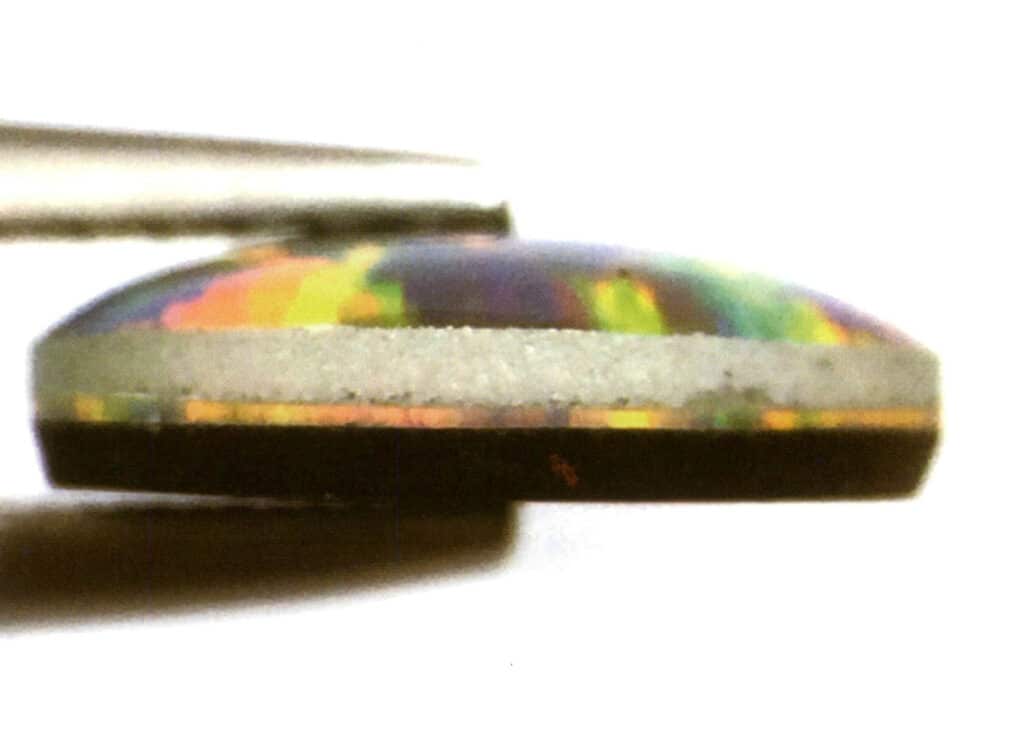

In der praktischen Betrachtung kann Opal, der aus einem bestimmten Winkel einen gemusterten Glanz zeigt, als zusammengesetzt identifiziert werden (Abbildung 5-2-5, Abbildung 5-2-6).

Abbildung 5-2-5 Zusammengebauter Opal

Abbildung 5-2-6 Zusammengesetzter Opal mit unterschiedlichem Seitenglanz

3. Transparenz von amorphen Festkörpern

Bei der Beschreibung der Transparenz amorpher Festkörper wird die gleiche Terminologie verwendet wie bei kristallinen Materialien, und die Beobachtungsmethoden sind einheitlich.

In diesem Abschnitt geht es speziell um gläserne Katzenaugen, die alle nahezu identische Eigenschaften aufweisen: Betrachtet man das gläserne Katzenauge in Richtung der vertikalen hellen Linie des Katzenaugeneffekts, so ist es durchscheinend (Abbildung 5-2-7), während es bei Betrachtung in Richtung der parallelen hellen Linie des gläsernen Katzenauges undurchsichtig ist (Abbildung 5-2-8), und bei sorgfältiger Betrachtung in Richtung der Durchsichtigkeit ist eine wabenförmige Struktur zu erkennen.

Abbildung 5-2-7 Die Richtung der hellen Linie beim vertikalen Katzenaugeneffekt wird vom gläsernen Katzenauge als durchscheinend wahrgenommen.

Abbildung 5-2-8 Betrachtet man die Richtung der hellen Linie des parallelen Glas-Katzenauges, so erscheint das Glas-Katzenauge durchscheinend.

4. Lumineszenz von amorphen Festkörpern

Abgesehen von Gläsern mit speziellen Bestandteilen, die eine Phosphoreszenz aufweisen, ist die Lumineszenz amorpher Festkörper im Allgemeinen mit bloßem Auge nicht zu erkennen.

5. Spezielle optische Phänomene bei amorphen Festkörpern

Dazu gehören die bei amorphen Festkörpern üblichen Effekte wie Halo-, Farbwechsel- und Goldsand-Effekte. Bei Opal treten nicht nur Farbwechseleffekte, sondern auch Katzenaugeneffekte auf (Abbildungen 5-2-9, 5-2-10). Der Halo-Effekt ist in natürlichem Glas weit verbreitet, der Goldsand-Effekt tritt gelegentlich auf (Abbildung 5-2-11). Aufgrund der verschiedenen Zusatzstoffe im Glas treten Katzenaugen- und Goldsandeffekte häufig auf. Andere besondere optische Erscheinungen sind in amorphen Festkörpern selten.

Copywrite @ Sobling.Jewelry - Hersteller von kundenspezifischem Schmuck, OEM- und ODM-Schmuckfabrik

5.1 Halo-Effekt

Der Halo-Effekt kann in eine enge und eine weite Definition unterteilt werden.

Die weit gefasste Definition des Halo-Effekts kann als allgemeiner Begriff für besondere optische Phänomene verstanden werden, die nicht dem Katzenaugeneffekt, dem Sternenlichteffekt und dem Farbwechseleffekt entsprechen, sondern auch Farbwechseleffekte, Mondlichteffekte, Sandgold-Effekte und andere umfassen.

Die enge Definition des Halo-Effekts kann als allgemeiner Begriff für spezielle optische Phänomene wie Katzenaugeneffekt, Sternenlichteffekt, Farbwechseleffekt, Farbvariationseffekt, Mondlichteffekt und Goldsandeffekt verstanden werden.

Der Halo-Effekt, von dem hier die Rede ist, bezieht sich auf die enge Definition des Halo-Effekts, wie er bei Obsidian üblich ist.

Es gibt zwei Quellen für natürliches Glas: extraterrestrische Besucher und Meteoriten. Die andere ist vulkanisches Glas, das leicht in erkaltetem Magma-Gestein zu finden ist und auch als Obsidian oder vulkanisches Glas bekannt ist. Wenn man Obsidian mit reflektiertem Licht betrachtet, kann man manchmal das Phänomen mehrerer konzentrischer Ringe sehen, die heller sind als der Edelsteinkörper; dieses Phänomen wird als Halo-Effekt bezeichnet (Abbildungen 5-2-12, 5-2-13).

Abbildung 5-2-12 Erscheinungsbild von Obsidian (vulkanisches Glas) bei normalem Auflicht

Abbildung 5-2-13 Der Halo-Effekt von Obsidian (vulkanisches Glas) unter hochintensivem reflektiertem Licht (die linke Seite zeigt konzentrische Ringe und die rechte Seite zeigt faserige Muster)

5.2 Farbwechsel-Effekt

Bei der Beleuchtung mit reflektiertem Licht zeigen Opal, synthetischer Opal und Opalimitation sowie andere amorphe Edelsteine wie farbwechselndes Glas und Kunststoff ein Phänomen, bei dem mehrere Farben zusätzlich zur Körperfarbe erscheinen, wenn die Lichtquelle und der beobachtete Edelstein sich relativ zueinander bewegen (Abbildung 5-2-14). Opal ohne den farbwechselnden Effekt wird als gewöhnlicher Opal bezeichnet (Abbildung 5-2-15).

Abbildung 5-2-14 Der farbverändernde Effekt von Opal

Abbildung 5-2-15 Rosa Opal

Es ist wichtig, den Unterschieden zwischen dem Farbwechseleffekt, dem Mondlichteffekt, dem Farbwechseleffekt und dem Multicolor-Effekt besondere Aufmerksamkeit zu schenken (Tabelle 1).

Tabelle 1: Beobachtungsmethoden und Eckpunkte für den Farbwechseleffekt, Mondlichteffekt, Farbwechseleffekt und Multicolor.

| Beobachtungsmethode | Beobachtung Ergebnis | |

|---|---|---|

| Farbwechsel-Effekt | Betrachten Sie den Edelstein mit reflektiertem Licht oder beobachten Sie die relative Bewegung der Lichtquelle | Es werden mehrere Farbblöcke im Edelstein beobachtet, und die Farbe an derselben Stelle ändert sich mit der relativen Bewegung des Edelsteins und der Lichtquelle (Abbildung 5-2--16) |

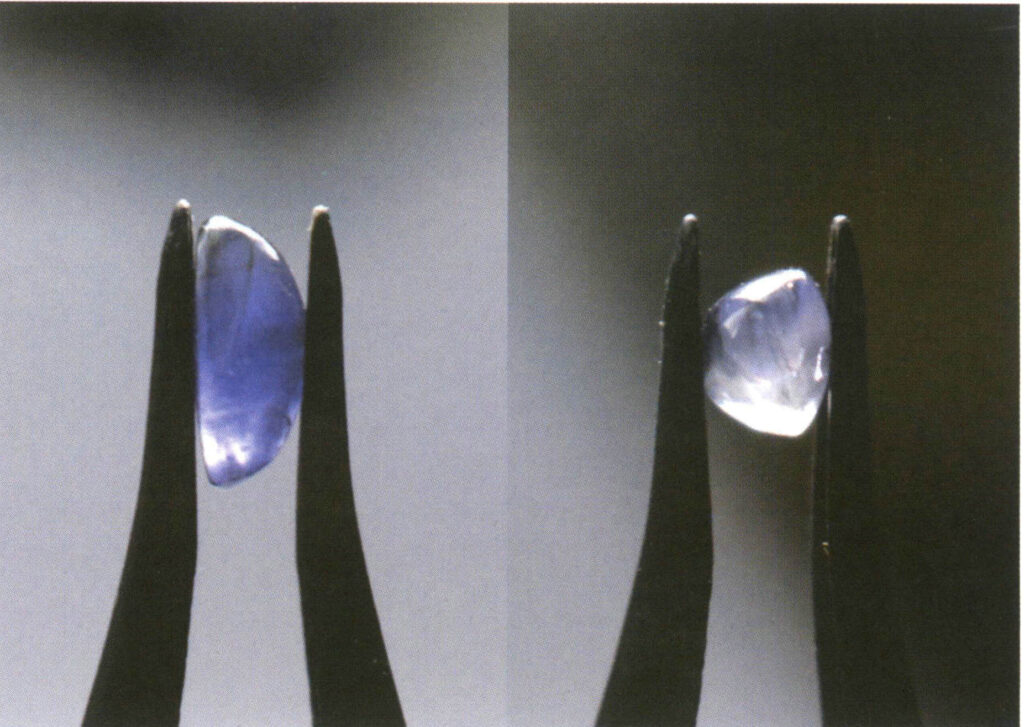

| Mondlicht-Effekt | Beobachtung von Edelsteinen oder der relativen Bewegung der Lichtquelle durch reflektiertes Licht. | Im Edelstein wird eine Blau- oder Orange-Gelb-Verschiebung beobachtet, und die Farbe ändert sich in demselben Bereich mit der relativen Bewegung des Edelsteins und der Lichtquelle (Abbildung 5-2-17) |

| Farbwechsel-Effekt | Betrachtung desselben Edelsteins unter verschiedenen Lichtquellen mit Hilfe von reflektiertem Licht. | Jede Art von Lichtquelle kann nur eine bestimmte Farbe des Edelsteins beobachten (Abbildung 5-218, Abbildung 5-2-19) |

| Pleochroismus | Betrachtung des Edelsteins unter der gleichen Lichtquelle aus mehreren Winkeln im Durchlicht. | Wenn man den Edelstein aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet, kann man verschiedene Farben erkennen (Abbildung 5-2-20). |

Abbildung 5-2-16 Opal mit Farbwechsel-Effekt

Abbildung 5-2-17 Vergleich des Farbwechseleffekts (links drei) und des Mondlichteffekts (rechts drei)

Abbildung 5-2-18 Alexandrit-Stein im Kerzenlicht bei Nacht

Abbildung 5-2-19 Alexandrit-Stein unter Sonnenlicht am Tag

Abbildung 5-2-20 Pleochroitischer Cordierit

5.3 Sand-Gold-Effekt

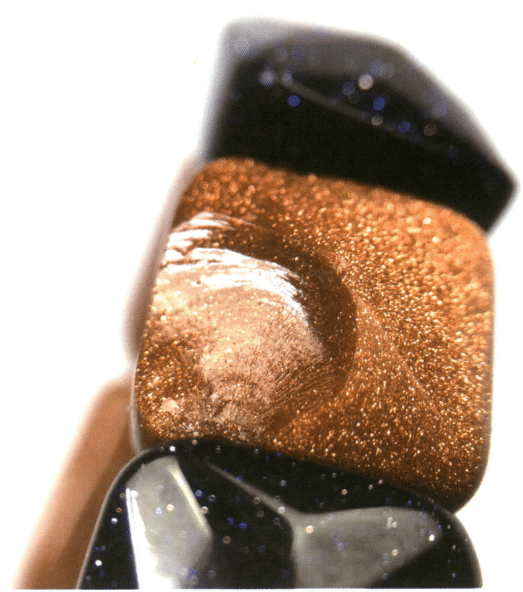

Eine Art bräunlich-gelbes Glas mit Sand-Gold-Effekt ist sehr häufig auf dem Markt, auch bekannt als Aventurin oder Sand-Gold-Stein (Abbildung 5-2-21, Abbildung 5-2-22)

Abbildung 5-2-21 Glas mit Sand-Gold-Effekt (blau)

Abbildung 5-2-22 Glas mit Goldsand-Effekt (tiefblau und braungelb)

Bei der Herstellung wird dem Glas Kupferoxid zugesetzt, das beim Abschrecken zu metallischem Kupfer reduziert wird. Das Kupferpulver weist kleine dreieckige Formen und sechseckige Kristalle auf.

Mit dieser Methode kann auch kobaltblaues, durchscheinendes Glas hergestellt werden, das metallische Kupferplatten enthält und zur Imitation von Lapislazuli mit Pyrit verwendet wird (Abbildung 5-2-23).

Abschnitt IV Opal

Das englische Wort für Opal ist Opal, abgeleitet von dem lateinischen Wort Opalus, was so viel bedeutet wie "die Schönheit der Edelsteine in einem". Der antike römische Naturforscher Plinius sagte einmal: "Auf einem Opalstein sieht man die Flammen von Rubinen, die Farbflecken von Amethysten, das grüne Meer von Smaragden, bunt und harmonisch, eine unvergleichliche Schönheit."

1. der Ursprung des Opals

Die Zusammensetzung von Opal ist hydratisiertes Siliziumdioxid.

Die Bildung von Opal erfordert ein stabiles geologisches Umfeld und eine angemessene Wachstumszeit. Der Opal in der alten verwitterten Kruste ist das Ergebnis von Verwitterung und Auslaugung, die durch die Verdunstung von kieselsäurereichen wässrigen Lösungen entstehen. Wenn die Umgebung stabil ist und das Wasser während einer angemessenen Zeitspanne mit konstanter Geschwindigkeit verdunstet, können sich während des Verdunstungsprozesses feste Kieselsäurekugeln von einheitlicher Größe und Form bilden. Diese Kugeln sind in geordneter Weise angeordnet und schließen das Wasser zwischen sich ein. Die regelmäßig angeordneten Siliziumdioxidkugeln können das Licht beugen, wodurch der einzigartige Farbspieleffekt des Edelopals entsteht. Bei instabilen Umgebungsbedingungen mit schwankenden Verdunstungsraten oder unzureichender Wachstumszeit bilden sich unregelmäßig große und geformte verfestigte Siliciumdioxidteilchen, was zu minderwertigem Opal oder sogar zu gewöhnlichem Opal führt. Umgekehrt kann die Kristallisation bei zu langer Wachstumszeit ihr Farbenspiel verlieren.

Solange die oben genannten geologischen Bedingungen erfüllt sind, kann Opal an vielen Orten gefunden werden, beispielsweise in Mexiko, Australien, Peru und Äthiopien.

1.1 Mexikanischer Opal

In Mexiko wird seit langem hochwertiger Opal produziert. Schon bevor Opal in Australien entdeckt wurde, war Mexiko ein berühmtes Opalfördergebiet. Die Opalvorkommen in Mexiko befinden sich hauptsächlich im Süden des Landes, etwa in Irgo, Jimaba und San Nicolas. Aufgrund von Faktoren wie geringer Produktion, abgelegenen Abbaugebieten und politischer Instabilität ist er jedoch nur selten auf dem Markt zu finden. Mexikanischer Opal wird in drei Kategorien eingeteilt: Feueropal, Opal und Matrixopal, wobei Feueropal und Kristallopal die bekanntesten sind. Vor der Entdeckung des äthiopischen Opals war Mexiko der einzige Ort, an dem Feueropal angebaut wurde.

1.2 Australischer Opal

Der in Australien hergestellte Opal wird auch als "Sedimentstein" bezeichnet, da er sich hauptsächlich in den Sedimentgesteinen des mesozoischen Großen Artesischen Beckens bildet und gewonnen wird.

Australischer Opal wurde Mitte bis Ende des 19. Jahrhunderts entdeckt. Die Vorkommen befinden sich hauptsächlich in den White Cliffs und Lightning Ridge in New South Wales im Südwesten Australiens, in Coober Pedy und Andamooka in Südaustralien sowie in Opalton und Helix in Queensland. Lightning Ridge in New South Wales ist berühmt für seinen schwarzen Opal, und dort wurden bedeutende Opale wie der "Australian Essence" mit einem Gewicht von 226 Karat und der "Century Light" mit 273 Karat gewonnen.

In Australien wird eine große Vielfalt an Opalen produziert, darunter schwarzer Opal, weißer Opal, Kristallopal und fossiler Opal, von denen der schwarze Opal der bekannteste ist.

1.3 Blauer peruanischer Opal

In den 1980er Jahren, als in Peru Kupferminen abgebaut wurden, wurde der blaue Opal entdeckt, aber erst im Frühjahr 2001 tauchte er auf der Tucson Gem Show in den Vereinigten Staaten auf.

Die Körperfarbe des peruanischen blauen Opals ist blau, grün und blau-grün (Abbildung 5-2-24). Die seltenste und wertvollste Farbe des blauen Opals ist Tiefblau, gefolgt von Seeblau. Peruanischer blauer Opal weist kein Farbspiel auf.

Der peruanische blaue Opal ist halbtransparent bis undurchsichtig. Er hat eine halbschalenartige Fraktur. Unter orthogonal polarisiertem Licht zeigt der blaue Opal eine allgemeine Auslöschung, wobei örtlich eine unregelmäßige Textur oder eine gebänderte Auslöschung beobachtet wird. Unter kurzwelligem ultraviolettem Licht zeigt er eine mittlere bis schwache grüne Fluoreszenz; unter langwelligem ultraviolettem Licht zeigt er eine schwache grüne Fluoreszenz.

Blauer Opal enthält oft moosförmige, flockige (Abbildung 5-2-25), gesprenkelte Eisenoxid- und Limoniteinschlüsse in fester Phase.

Abbildung 5-2-24 Blauer peruanischer Opal

Abbildung 5-2-25 Inneres flockiges Material von peruanischem Blauopal (Dunkelfeld-Beleuchtungsmethode 20X)

1.4 Äthiopischer Opal

Äthiopischer Opal wurde Berichten zufolge bereits 1994 in der Provinz Shewa entdeckt, war jedoch instabil, rissig und hatte eine geringe Marktakzeptanz. Als 2008 in der Region Welo in Äthiopien stabiler Opal, ähnlich dem aus Australien, abgebaut wurde, gewann der äthiopische Opal allmählich an Marktakzeptanz.

Äthiopischer Opal, auch Wasseropal genannt, wird im Englischen als hydrophaner Opal bezeichnet, wobei der Begriff hydrophan aus dem Griechischen stammt und "Anwesenheit von Wasser" bedeutet. Er beschreibt die Fähigkeit des Opals, Wasser zu absorbieren, und seine Eigenschaft, in Wasser von undurchsichtig zu halbtransparent oder von halbtransparent zu transparent zu werden. Einige Opale, die im trockenen Zustand keine lebhaften Farbveränderungen aufweisen, zeigen deutliche Farbveränderungen, wenn sie in Wasser getaucht werden.

Zu den in Äthiopien hergestellten Opalarten gehören weißer Opal, Kristallopal und Feueropal.

Im Vergleich zum australischen Opal zeichnet sich der äthiopische Opal durch vielfältigere Farbwechselmuster, schwammartige Austrocknung und Wasseraufnahme, ein Phänomen, das dem Mondlichteffekt ähnelt, sowie ein größeres Volumen aus.

1.5 Opal aus anderen Herkunftsländern

Im Virgin Valley in Nevada, USA, werden auch Feueropal und Schwarzopal gewonnen. Der größte bekannte Opal der Welt mit einem Gewicht von 2610 Karat stammt von hier (er befindet sich derzeit im Smithsonian Museum in Washington, D.C.). Der Nachteil des amerikanischen Opals ist jedoch sein hoher Wassergehalt, der dazu führen kann, dass er durch Austrocknung Risse bekommt, wenn er lange Zeit der Luft ausgesetzt ist. Schließlich zersplittert er vollständig.

In unserem Land wird Opal auch in Henan, Shaanxi, Yunnan, Anhui, Jiangsu und Heilongjiang produziert, aber qualitativ gehören sie nur zur Jade-Ebene. Opal in Edelsteinqualität wurde nur in der Gegend um Shangcheng, Henan, gefunden.

2. Der Farbwechsel-Effekt von Opal

Unabhängig von der Herkunft des Opals sind die Gründe für den Farbänderungseffekt einheitlich.

2.1 Die Ursachen und Einflussfaktoren des Opal-Farbwechseleffekts

Wenn man das Innere von Opal mit Farbwechseleffekten unter dem Rasterelektronenmikroskop betrachtet, stellt man fest, dass das Innere des Opals aus zahllosen nahezu kugelförmigen Siliziumdioxidkugeln besteht, die dicht gepackt sind. Diese Siliziumdioxidkugeln sind ähnlich groß, sauber angeordnet und liegen innerhalb eines bestimmten Bereichs; sie sind miteinander verbunden und stapeln sich in einfachen kubischen Anordnungen oder stapeln eine Schnur auf den Lücken einer anderen Schnur und bilden so eine kubisch-körperzentrierte Packung.

Wenn die Quarzkugeln ungleichmäßig groß und ungeordnet sind, sind auch die Lücken zwischen ihnen chaotisch und können kein Gitter bilden. Wenn Licht in diese Art von Opal eindringt, kann keine Beugung stattfinden, so dass der Farbwechseleffekt nicht erzeugt werden kann.

Darüber hinaus kann Opal geringe Mengen an inhomogenen mineralischen Mikrokristallen wie Quarz, Kaolin und Talk enthalten. Quarz entsteht bei der Kristallisation von amorphem Opal. Im Laufe der geologischen Zeit entwickeln sich amorpher Opal, schlecht kristalliner körniger monokliner Tridymit, gut kristalliner prismatischer monokliner Tridymit und gut kristalliner körniger Quarz. Der Grad der Kristallisation bestimmt die Stärke der Farbveränderung des Opals. Einschlägige Daten zeigen, dass Opale mit starker Farbveränderung keine Mikrokristalle und nur eine schwache Kristallinität aufweisen; Opale mit mäßiger Farbveränderung weisen Mikrokristalle aus körnigem monoklinen Tridymit mit unscharfen Konturen auf; Opale mit schwacher oder keiner Farbveränderung weisen nadelförmige monokline Tridymit-Mikrokristalle auf, was auf eine schwache Kristallisation hinweist. Mit anderen Worten: Mit zunehmendem Kristallisationsgrad nimmt der Grad der Farbveränderung im Opal entsprechend ab.

Die farbverändernde Wirkung von Opal hängt nicht nur mit den Siliziumdioxidkugeln und ihrer Homogenität zusammen, sondern wird auch durch äußere Bedingungen beeinflusst. Da der Farbwechseleffekt ein optischer Effekt ist und Licht lediglich eine Empfindung ist, die auf das menschliche Gehirn einwirkt, können auch die Position, die Zeit und die Beobachtungsmethode den Farbwechseleffekt beeinflussen. Ein und dasselbe Opalstück kann bei der Betrachtung in verschiedenen Breitengraden, zu verschiedenen Jahreszeiten, unter verschiedenen Witterungsbedingungen oder sogar zu verschiedenen Zeiten desselben Tages unterschiedlich starke Farbveränderungen oder Farbabweichungen aufweisen. Daher ist es am besten, sich bei der Betrachtung von Opal in Innenräumen bei natürlichem Licht vom Fenster wegzudrehen; bei der Betrachtung im Freien ist es ratsam, sich von der Sonne wegzudrehen und aus der entgegengesetzten Position zu beobachten. Bei künstlichem Licht sollte man das reflektierte Licht nutzen und die Stärke der Farbveränderung und die Vielfalt der Farben aus einer Entfernung von 15 〜20 cm vom Opal beobachten, was eine genauere Beschreibung und Bewertung ermöglicht.

2.2 Ursachen der Farbflecken beim Farbwechseleffekt von Opal

Durch die enge Anordnung der kleinen Siliziumdioxidkugeln im Inneren des Opals entstehen regelmäßige Lücken zwischen den Kugeln. Diese Lücken liegen nahe an der Wellenlänge des Lichts und bilden so ein dreidimensionales Gitter, an dem sich das Licht beugen kann. Wenn Licht in den Opal eintritt, trifft ein Teil des Lichts auf die Oberfläche der Siliziumdioxidkugeln und wird gebrochen, während ein anderer Teil des Lichts durch das dreidimensionale Gitter fällt, das durch die Lücken gebildet wird. Wenn der Unterschied in der Formation des Lichts einem ganzzahligen Vielfachen der Wellenlänge entspricht, kommt es zur Beugung. Newtons Prismenversuch

Licht kann in sieben Farben zerlegt werden. Wenn also natürliches Licht durch ein Gitter fällt, werden verschiedene Wellenlängen des monochromatischen Lichts gebeugt und in verschiedene Farben von Violett bis Rot zerlegt.

Die Farben des Opal-Farbspieleffekts hängen von der Größe der Lücken zwischen den Siliziumdioxidkugeln ab, die wiederum vom Durchmesser der Siliziumdioxidkugeln abhängt. Ist der Durchmesser der Siliziumdioxidkugeln groß, sind auch die Zwischenräume groß, so dass mehr monochromatisches Licht durchgelassen wird, was zu einem reicheren Farbspiel führt; umgekehrt wird das Farbspiel eintönig.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Opal, der den Farbspieleffekt hervorruft, die folgenden Bedingungen erfüllen muss: mäßige Korngröße, ähnliche Korngröße und geordnete Anordnung der Körner. Der wesentliche Unterschied zwischen Opal und gewöhnlichem Opal sowie zwischen hochwertigem Opal und minderwertigem Opal liegt in der inneren Mikrostruktur. Je gleichmäßiger die Korngröße, je mäßiger der Korndurchmesser und je geordneter die Anordnung der Körner, desto stärker ist das Farbspiel und desto höher ist die Qualität des Opals; sind dagegen die Korngrößen ungleich und die Anordnung ungeordnet, so entsteht gewöhnlicher Opal.

2.3 Ursachen für die Form der Farbflecken im Farbspieleffekt des Opals

Die Bildung von Farbflecken im Play-of-Color ist auf strukturelle Defekte in den Körnern zurückzuführen. In vielen gemmologischen Texten wird erwähnt, dass die geordnete Stapelung von Körnern mit gleichem Durchmesser den Opal bildet, der das Farbenspiel hervorbringt. Äquidiameter" und "geordnet" sind jedoch nur relative Begriffe. Rasterelektronenmikroskopische Aufnahmen zeigen, dass die Korngrößen innerhalb eines bestimmten Bereichs gleich groß sind und die Anordnung oder Stapelausrichtung der Körner nicht streng konsistent ist, sondern nur innerhalb eines bestimmten Bereichs eine geordnete Anordnung darstellt und somit eine Mosaikstruktur bildet. Diese Struktur ist darauf zurückzuführen, dass die geologischen Bedingungen während der Entstehung von Opal nicht absolut stabil sind und leichte Veränderungen Schwankungen in der Korngröße und Fehler in der Anordnung verursachen können. Diese Struktur ermöglicht es dem Opal, abwechselnde Farben von bunten Flecken, Fäden oder Punkten auf derselben Ebene zu zeigen, die sich wie ein Kaleidoskop mit leuchtenden Farben verändern. Würde ein ganzes Opalstück aus gleich großen und völlig gleichmäßig angeordneten Körnern bestehen, würde das beobachtete Farbenspiel nur einen regelmäßigen Wechsel der Farbe des gesamten Opalstücks zeigen, wobei zu jedem Zeitpunkt nur eine Farbe zu beobachten wäre. Bei der Identifizierung sollten daher Farbflecken, die ungleichmäßig groß sind und unscharfe Grenzen haben, als eines der Merkmale von natürlichem Opal angesehen werden.

Abschnitt V Erläuterung der mechanischen Eigenschaften amorpher Feststoffe

Hier werden wir die Brüche im Zusammenhang mit amorphen Festkörpern diskutieren.

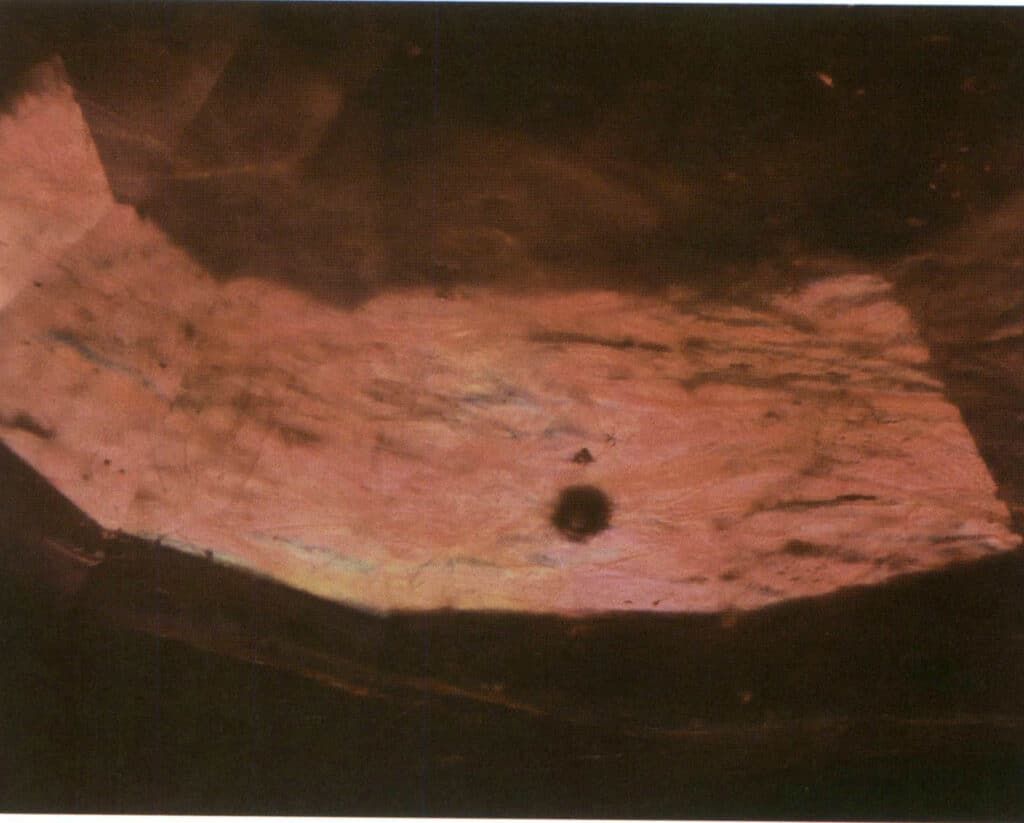

Häufige muschelige Brüche in amorphen Edelsteinen sind Glas (unabhängig von der Natürlichkeit), Kunststoff und Opal (Abbildungen 5-3-1 bis 5-3-3).

Abbildung 5-3-1 Muschelartiger Bruch von Glas (öliger Glanz)

Abbildung 5-3-2 Muscheliger Bruch von Glas (simulierter Sonnenstein)

Abbildung 5-3-3 Muscheliger Bruch von Glas (Jade-Imitat)

Abschnitt VI Kunststoffe

Kunststoff ist ein künstlich hergestelltes organisches Material, das in erster Linie aus langkettigen Kohlenstoff- und Wasserstoffatomen besteht, den Polymeren. Kunststoffe sind sehr formbar, können erhitzt oder in jede beliebige Form gebracht werden und lassen sich durch Zugabe von Farbstoffen in verschiedenen Farben herstellen. Die physikalischen Eigenschaften von Kunststoffen unterscheiden sich erheblich von denen der meisten anorganischen Edelsteine, so dass sie nur selten zur Imitation transparenter anorganischer Edelsteine außer Opal verwendet werden. Viele der optischen Eigenschaften von Kunststoff, wie Glanz, spezifisches Gewicht, Härte und Wärmeleitfähigkeit, ähneln jedoch denen organischer Edelsteine, so dass er häufig zur Imitation organischer Edelsteine verwendet wird und ein hohes Täuschungspotenzial aufweist, wie z. B. bei der Imitation von Perlen, Bernstein und Jet. Die meisten Kunststoffimitate werden mit Hilfe von Gussformen hergestellt. Kunststoff wird manchmal auch zur Verbesserung von Edelsteinen verwendet, z. B. zum Laminieren, Unterlegen und für Oberflächenbeschichtungen.

Kunststoff ist kein haltbares Imitationsmaterial, daher ist besondere Vorsicht geboten, um Schäden zu vermeiden.