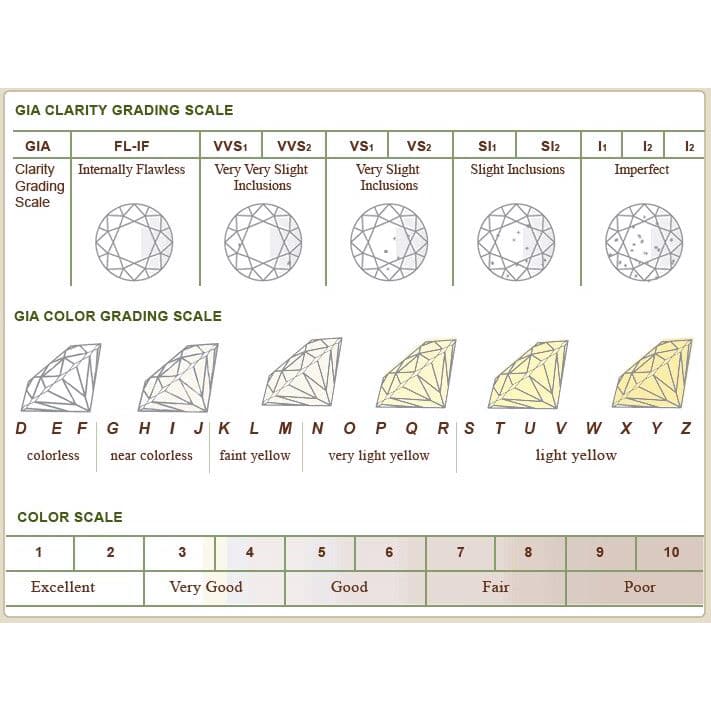

Edelstein-Aggregate: Definitionen, Optik und Mechanik - Eigenschaften verstehen

Gemmologische Grundlagen zu den Aggregaten

Aggregate gehörten zu den frühesten Materialien, die von Menschen als Werkzeuge verwendet wurden. Bereits in der prähistorischen Ära begannen die Menschen, geschliffenen Hornstein zum Schlachten von Wild und härtere Schleifmittel zum Polieren von Aggregaten in bestimmte Formen und Verzierungen zu verwenden, wodurch sie zu Symbolen von Status und Rang wurden. Später, mit der Entdeckung von Metallen und der Entwicklung von Metallschmelz- und -gusstechnologien, ersetzten Metalle allmählich die Gesteinskörner als wichtigstes Material für Werkzeuge, während die Gesteinskörner mehr dekorative Funktionen und symbolische Bedeutung erlangten.

Inhaltsübersicht

Abschnitt I Der Begriff und die Beschreibung von Aggregaten

1. Das Konzept der Aggregate

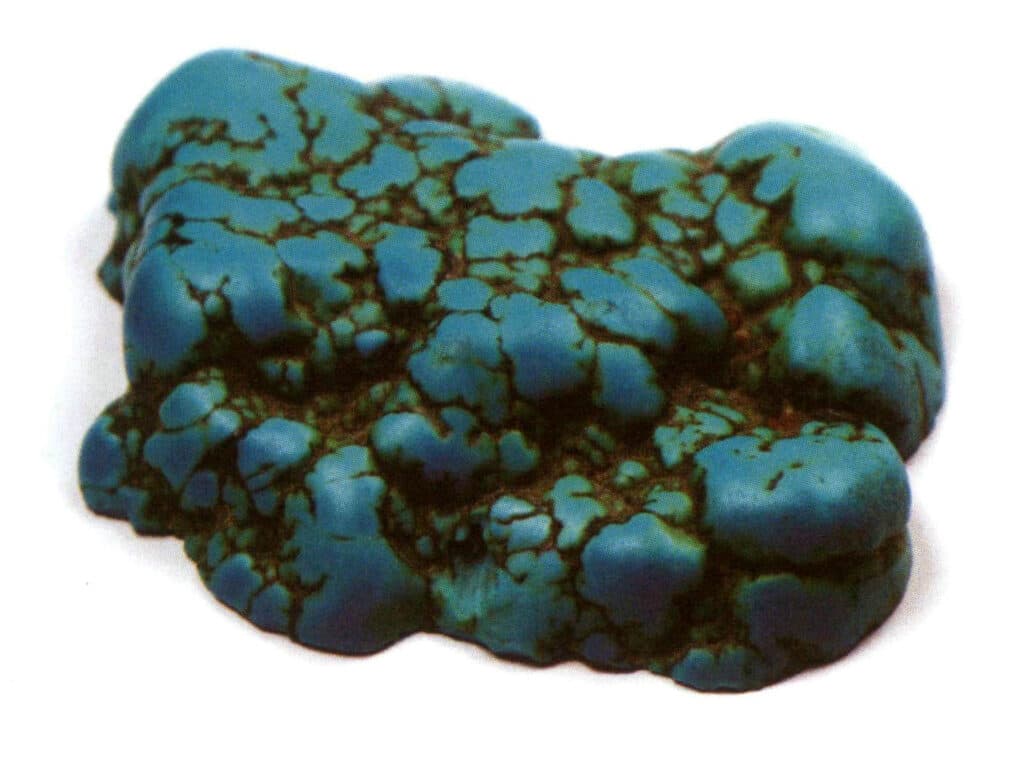

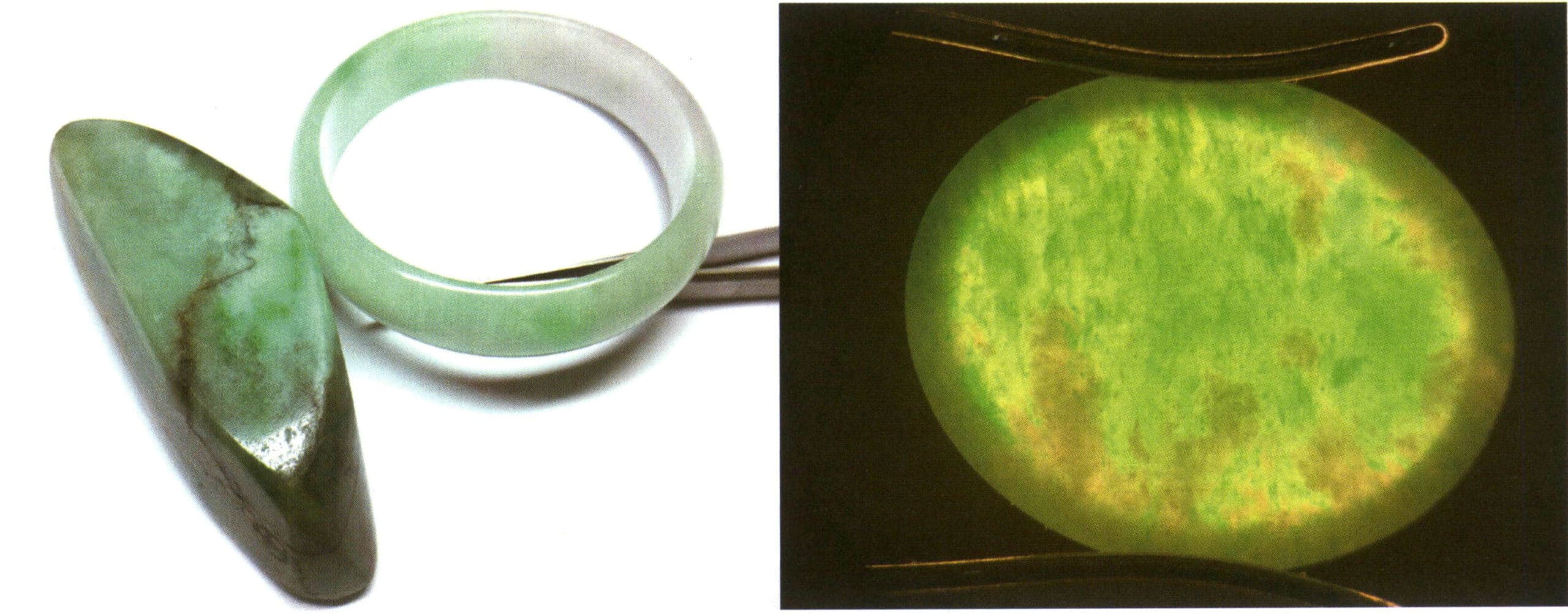

Aggregate sind natürlich vorkommende polykristalline Mineralaggregate mit einer bestimmten Struktur und Zusammensetzung (Abbildung 3-1-1). Es kann sich um Aggregate aus einer einzigen Mineralart oder um Aggregate aus mehreren Mineralarten handeln; es kann sich um Aggregate aus mittel- oder niedriggradigen Kristallfamilien (Abbildung 3-1-2) oder um Aggregate aus hochgradigen Kristallfamilien von Mineralen handeln.

Ein Aggregat ist ein polykristallines Mineralaggregat, das aus einer oder mehreren Arten von Kristallen mit unterschiedlicher chemischer Zusammensetzung und Kristallgröße besteht. Die Aggregationsmethode der Kristalle ist jedoch für ein und dieselbe Art von Aggregat festgelegt.

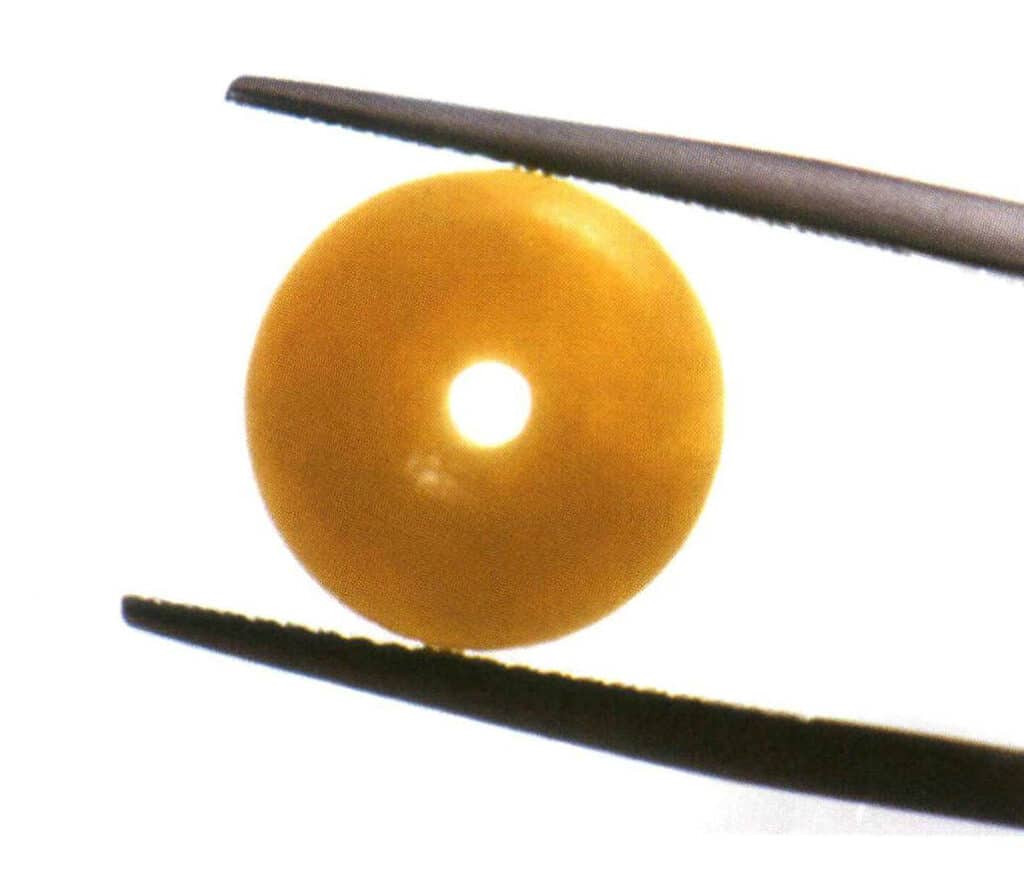

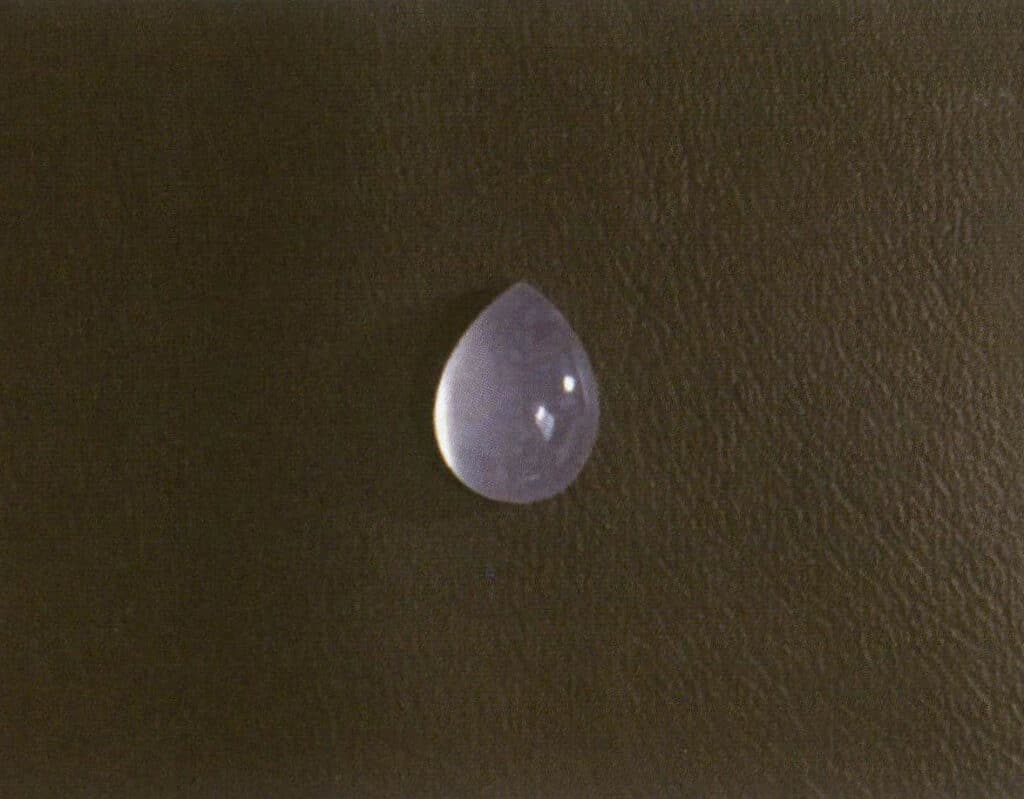

Abbildung 3-1-1 Morphologie der türkisfarbenen Aggregate

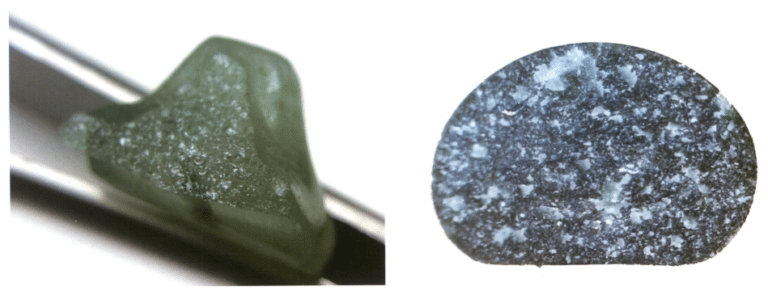

Abbildung 3-1-2 Rubin und Zoisit (der rote Teil ist ein Zwischenkristall der Rubinfamilie und der grüne Teil ist ein niedriger Kristall der Zoisitfamilie)

2. Beschreibung des Aggregats

Aufgrund der Vielfalt der Mineralien, aus denen die Gesteinskörnung besteht, gibt es viele Möglichkeiten, die Gesteinskörnung zu beschreiben, z. B. durch die Klassifizierung nach Größe und Form der einzelnen Mineralpartikel.

2.1 Beschreibung auf der Grundlage der Größe der Mineralien, aus denen sie bestehen

Auf der Grundlage der Größe der einzelnen Mineralpartikel, aus denen das Aggregat besteht, werden die Aggregate in drei Hauptkategorien unterteilt: Kristallisationsaggregate, kryptokristalline Aggregate und kolloidale Aggregate.

Kristallisationsaggregate sind solche, in denen einzelne Mineralkristalle mit bloßem Auge oder einer 10fachen Lupe beobachtet werden können.

Das kryptokristalline Aggregat ist eine Ansammlung einzelner Mineralkristalle, die nur unter dem Edelsteinmikroskop beobachtet werden können.

Das kolloidale Aggregat ist eine Ansammlung von Mineralkristallen, die selbst mit einem Edelsteinmikroskop nicht beobachtet werden können.

Das kryptokristalline Aggregat kann über lange geologische Zeiträume langsam kristallisieren und dabei radiale Strukturen bilden, wie z. B. die radiale Struktur im Querschnitt von Pyritknollen, die aus unzähligen winzigen, radial angeordneten nadelartigen Kristallen besteht. Dies ist auf die hohe Energie innerhalb des kryptokristallinen Aggregats zurückzuführen, das dazu neigt, sich spontan in einen kristallinen Zustand mit niedrigerer Energie umzuwandeln.

2.2 Beschreibung anhand der Form der einzelnen Mineralien

Auf der Grundlage der Partikelgröße der Minerale kann die Beschreibung der Form der einzelnen Minerale in zwei Hauptkategorien unterteilt werden: kristalline Aggregate und kryptokristalline kolloidale Aggregate.

(1) Beschreibung der kristallinen Aggregate

Kristalline Aggregate werden mit Begriffen wie "körnig", "flockig" und "säulenförmig" beschrieben, die sich auf die Form der sie bildenden Mineralien beziehen.

① Granulierte Aggregate.

Diese Art von Gesteinskörnung ist weit verbreitet und entsteht durch die Zusammenballung von mineralischen Einkristallpartikeln. Die Form der Partikel ist meist annähernd gleich groß. Je nach Größe der mineralischen Einzelpartikel lassen sie sich in drei Kategorien einteilen: Grobe Körner (Partikeldurchmesser größer als 5 mm), mittlere Körner (1-5 mm), feine Körner (weniger als 1 mm)

② Flockige Aggregate.

Die Mineralpartikel im Aggregat sind in zwei Richtungen länglich und haben unterschiedliche Größen und Dicken. Aus der Sicht des Aussehens der Gesteinskörnung können sie plattenförmige, schuppenförmige oder schuppenartige Aggregate bilden.

③ Säulenförmige Aggregate.

Sind die Teilchen in eine Richtung gestreckt, bilden sie säulenförmige, nadelartige, haarartige, faserige oder bündelartige und strahlenförmige Aggregate. Von einer Druse spricht man, wenn diese säulenförmigen Kristalle eine gemeinsame Basis haben und eine Gruppe von Kristallen desselben oder verschiedener Mineralien bilden. Die Bildung von Drusen erfolgt, weil die Kristalle maximal wachsen. Der Neigungswinkel zur Basis entwickelt sich am leichtesten. Gleichzeitig werden andere Kristalle nach und nach eliminiert, weil sie beim Wachstum behindert werden, ein Phänomen, das als geometrisches Eliminationsgesetz bekannt ist.

(2) Beschreibung des kryptokristallinen - kolloidalen Aggregats.

Das kryptokristalline kolloidale Aggregat ist mit bloßem Auge oder unter einer 10fachen Lupe aufgrund der Größe der Mineralpartikel nicht zu erkennen und kann nur anhand der Gesamtform des Aggregats klassifiziert und beschrieben werden. Zu den gebräuchlichen Bezeichnungen gehören Sekretionskörper, Knollenkörper, Stalaktitkörper und massiv.

① Sekretionskörper.

Sie werden auch als Kristalldrüsen bezeichnet und sind mineralische Aggregate, die in Gesteinshohlräumen mit kristallinem oder kolloidalem Material gefüllt sind. Diese Füllung beginnt an der Wand des Hohlraums und setzt sich allmählich zur Mitte hin ab. Ungefüllte Hohlraumwände sieht man häufig bei Drusen, wie Achat- und Chalcedon-Aggregaten.

Während des Sedimentationsprozesses kann sich die Zusammensetzung des Füllmaterials ändern, so dass der Sekretkörper konzentrische Schichtstrukturen aufweist. Sekretkörper mit einem Durchmesser von weniger als 1 cm werden auch als amygdaloide Körper bezeichnet. Die Poren von vulkanischem Ergussgestein sind oft mit Sekundärmineralen gefüllt, die dem Gestein eine mandelförmige Struktur verleihen.

② Knötchenkörper.

Ein kugelförmiger Körper, der sich allmählich ablagert und von innen nach außen um ein bestimmtes Zentrum (Sandkörner, biologische Trümmerblasen) wächst; der Sedimentationsprozess ist genau das Gegenteil von dem der Sekretionskörper. Knollen bilden sich in sedimentären Gesteinsschichten und bestehen in der Regel aus Bestandteilen wie Phosphorit und Pyrit. Das Innere der Knollen weist im Allgemeinen ebenfalls eine konzentrische Schichtstruktur auf.

Beträgt der Durchmesser eines Knöllchens weniger als 2 mm und bildet es ein Konglomerat aus vielen Formen und Größen, das an Fischeier erinnert, wird es als Oolith-Aggregat bezeichnet, z. B. Oolith-Hämatit. Aggregate, die wie Bohnen aussehen und einen Durchmesser von 2-5 mm haben, werden als bohnenförmige Aggregate bezeichnet. Aggregate mit einem Durchmesser von mehr als 5 mm werden als Knötchen bezeichnet, wie z. B. Pyritknötchen.

③ Stalaktitenkörper.

Bezieht sich auf ein mineralisches Aggregat, das durch die Verdampfung einer Lösung oder die Koagulation eines Kolloids gebildet wird, was zu einer schichtweisen Ansammlung von Sedimenten führt. In Kalksteinhöhlen findet man häufig Stalaktiten, Stalagmiten und Stalaktiten, die alle zur Kategorie der Stalaktiten gehören, wobei die Stalaktiten manchmal auch traubenförmig oder nierenförmig sind.

④ Blockiger Körper.

Manchmal sind die Mineralpartikel in der Gesteinskörnung zu fein, um die Grenzen zwischen ihnen mit bloßem Auge zu erkennen, und in Handprobenbeschreibungen kann dies als dicht blockig bezeichnet werden.

2.3 Beschreibung anhand der Eigenschaften der Mineralien, aus denen sie bestehen

Mineralien werden aus struktureller Sicht als kristalliner, amorpher Festkörper, isotroper Körper und aus optischer Sicht als inhomogener Körper klassifiziert. Nachdem die Eigenschaften der Mineralien bestätigt wurden, werden sie oft als isotrope Aggregate, inhomogene Aggregate oder amorphe Aggregate bezeichnet.

Abschnitt II Die Beziehung zwischen Jade und dem Aggregat

1. Das antike Verständnis von Jade

In der Antike wurden Edelsteine und Jade nicht unterschieden, wie z. B. Kristallquarz, Rubinjade, elfenbeinfarbene schwarze Jade und Achat, die alle auf Persisch als "Edelsteine" bezeichnet werden, wie z. B. Almandin.

Im Jahr 1863 bezeichnete Alex D'Amour Hetian-Jade als Nephrit und Feitsui als Jadeit.

2. Moderne Definitionen

Natürliche Jade bezieht sich auf mineralische Aggregate, die von der Natur produziert werden und sich durch Schönheit, Haltbarkeit, Seltenheit und handwerklichen Wert auszeichnen, wobei einige wenige amorphe Feststoffe sind. Jade ist eine besondere Art von Gestein.

Jadewaren bezeichnen aus Jade geschnitzte Gegenstände.

3. Die Beziehung zwischen Himmel, Aggregaten und Gestein

Aggregate und Felsen und Steine sind austauschbare Begriffe; allerdings sind Aggregate und Felsen im akademischen System Fachbegriffe, während Steine umgangssprachliche Ausdrücke sind.

Jade ist ein Teil des Aggregats; seine Merkmale sind Schönheit, Seltenheit, Haltbarkeit und handwerklicher Wert. Aggregate, die diese Eigenschaften nicht besitzen, können nicht als Jade bezeichnet werden.

Was die im Alltag oft diskutierte Beziehung zwischen Jade, Jadeit und Nephrit betrifft, so sind Jadeit und Nephrit aus disziplinärer Sicht Varianten der Jade. Wir bezeichnen sie als Jadeit und Nephrit, weil sie sich in ihrer Zusammensetzung unterscheiden. In ähnlicher Weise gehören viele speziell benannte Jadesorten zur Jade, können aber nicht alle Jadesorten repräsentieren.

Abschnitt III Definitionen von optischen Begriffen im Zusammenhang mit Aggregaten

Viele optische Eigenschaften von Aggregaten stimmen mit denen von Kristallen überein, aber es gibt auch einzigartige Aspekte. In diesem Abschnitt wird kurz auf die Phänomene eingegangen, die bei der Betrachtung von Aggregaten unter Beleuchtungsbedingungen beobachtet werden, sowie auf die Fachterminologie, die zur Beschreibung dieser Phänomene verwendet wird.

Es ist zu beachten, dass es in Aggregaten unsichtbare Dispersions-, Pleochroismus- und Doppelbrechungsphänomene gibt.

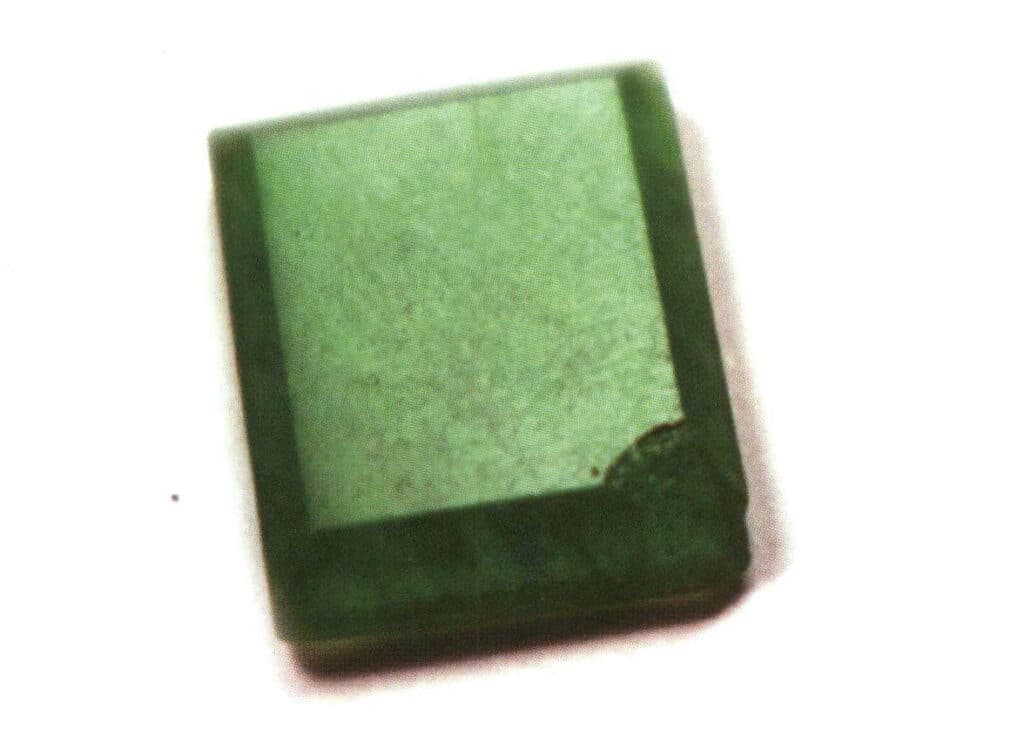

1. Die Farbe der Aggregate

Zu den Methoden zur Beschreibung der Farbe von Edelsteinen gehören die kolorimetrischen, binomischen und analogen Standardmethoden. Bei der Farbbeschreibung von Aggregaten wird häufig die analoge Methode angewandt, z. B. bei den Farbbeschreibungen von Jadeit wie Spinatgrün und Paprikagrün. Bei bestimmten Aggregaten mit ungleichmäßiger Farbverteilung ist es auch notwendig, auf das Phänomen der Farbungleichmäßigkeit hinzuweisen (Abbildungen 3-2-1, 3-2-2). Bei der Beschreibung von Jadeit kann auch der Begriff "Farbwurzel" verwendet werden (Abbildung 3-2-3).

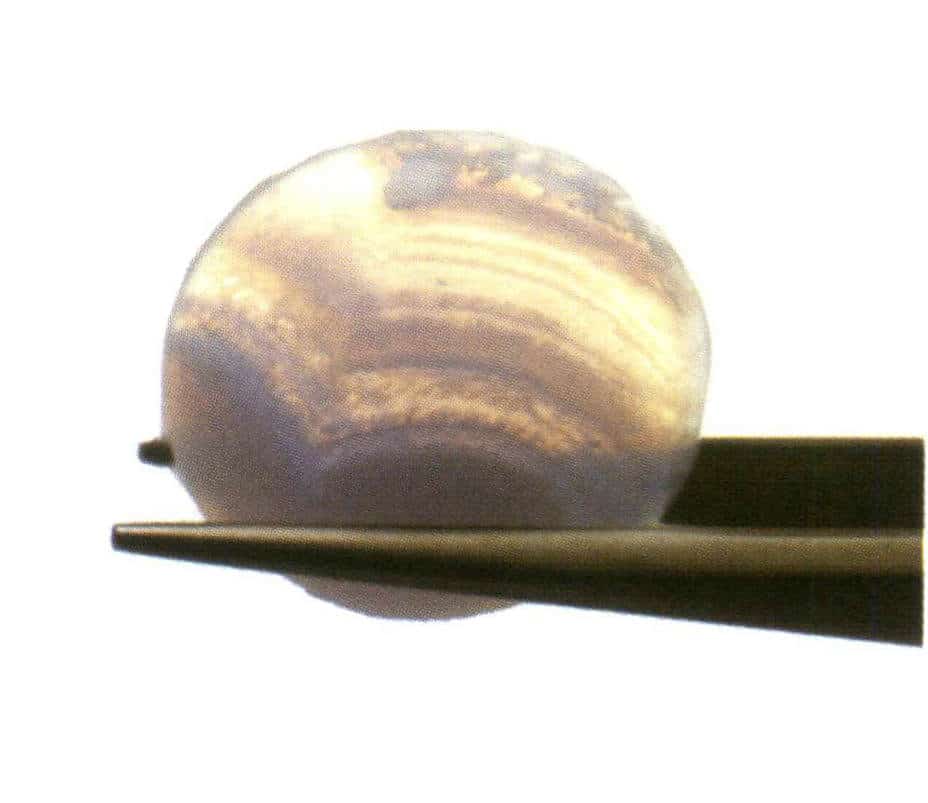

Abbildung 3-2-1 zeigt die ungleichmäßige Farbe von Rhodonit und Rhodochrosit (der linke Rhodonit wird als bräunlich-rot mit schwarz gebänderter und verklumpter ungleichmäßiger Verteilung beschrieben; der rechte Rhodochrosit wird als rosa mit weiß gebänderter ungleichmäßiger Verteilung beschrieben).

Abbildung 3-2-2 Farbenfroher Jadeit (Die einzelnen Jadeit-Perlen des Armbands weisen eine Vielzahl von Farben auf, darunter grau-violett, orange-gelb, ölig-grau-grün, blau-grün und gelb-grün. Die Farben auf jeder Perle sind ziemlich gleichmäßig).

2. Glanz der Aggregate

Wir haben bereits den Metallglanz erörtert, der häufig in Kristallen vorkommt, nämlich den diamantartigen Glanz, den Glasglanz und den öligen Glanz (der leicht an Stellen zu sehen ist, an denen der Kristall beschädigt ist). Neben dem Glasglanz gibt es mehrere Arten von Glanz, die häufig in Aggregaten vorkommen. Es handelt sich um öligen Glanz, Seidenglanz und Wachsglanz. Diese Arten von Glanz treten in Aggregaten aufgrund der Unterschiede in der Oberflächenglätte und den Aggregationsmethoden im Vergleich zu Einkristallen auf.

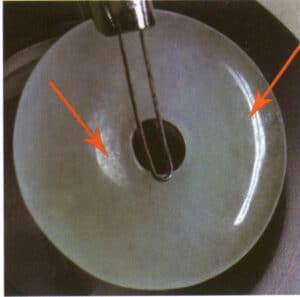

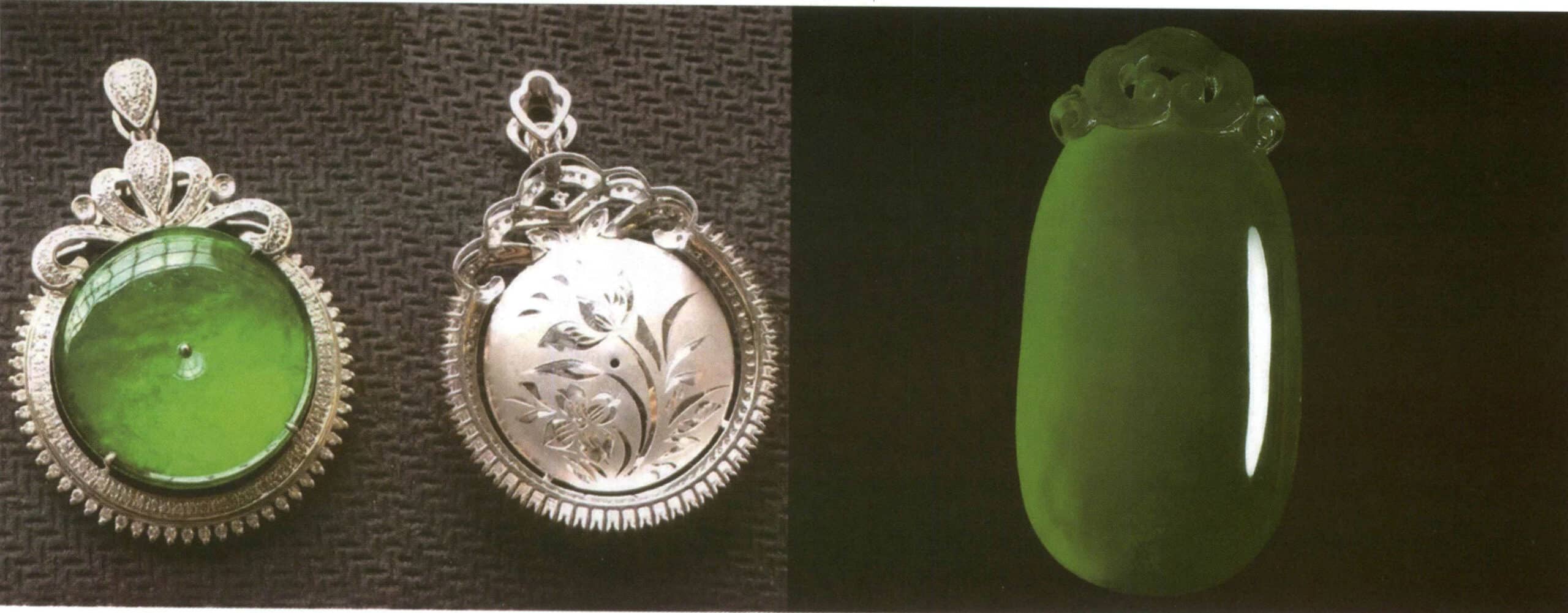

Wenn ein und dasselbe Aggregat nach dem Polieren einen unterschiedlichen Glanz aufweist, deutet dies häufig darauf hin, dass das Aggregat verbessert wurde (Abbildung 3-2-4). Der Unterschied im Glanz vor und nach der Bearbeitung kann je nach Beobachtung beträchtlich sein; Jadeit wird beispielsweise oft als glasig bis ölig beschrieben.

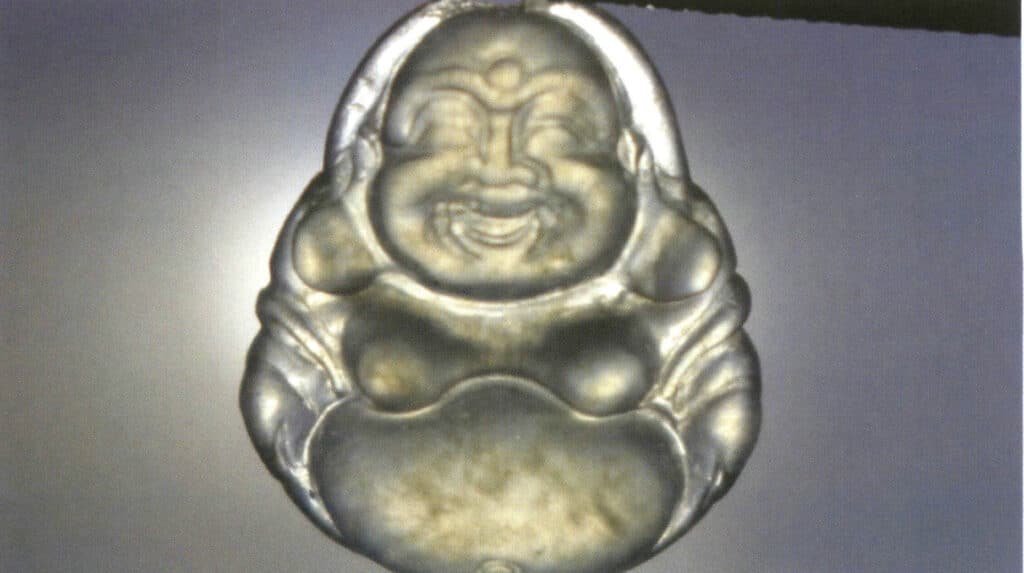

2.1 Öliges Glänzen

In Aggregaten ist bei Materialien wie Nephrit und einigen Jadeitarten ein fettiger Glanz zu beobachten, der dem Auftragen einer Ölschicht auf der Oberfläche der Jade ähnelt (Abbildung 3-2-5 bis Abbildung 3-2-7).

Abbildung 3-2-5 Öliger Glanz (Nephrit, Auflicht)

Abbildung 3-2-6 Glasiger und öliger Glanz (Jadeit, Auflicht)

Abbildung 3-2-7 Vergleich von Glasglanz (Kristall, Auflicht) und Glasölglanz (Jadeit, Auflicht)

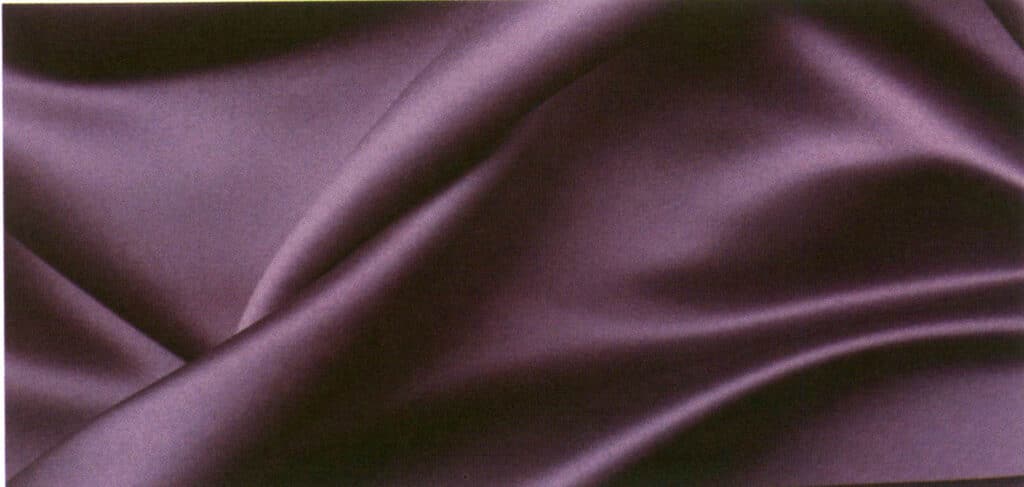

2.2 Seidenglanz

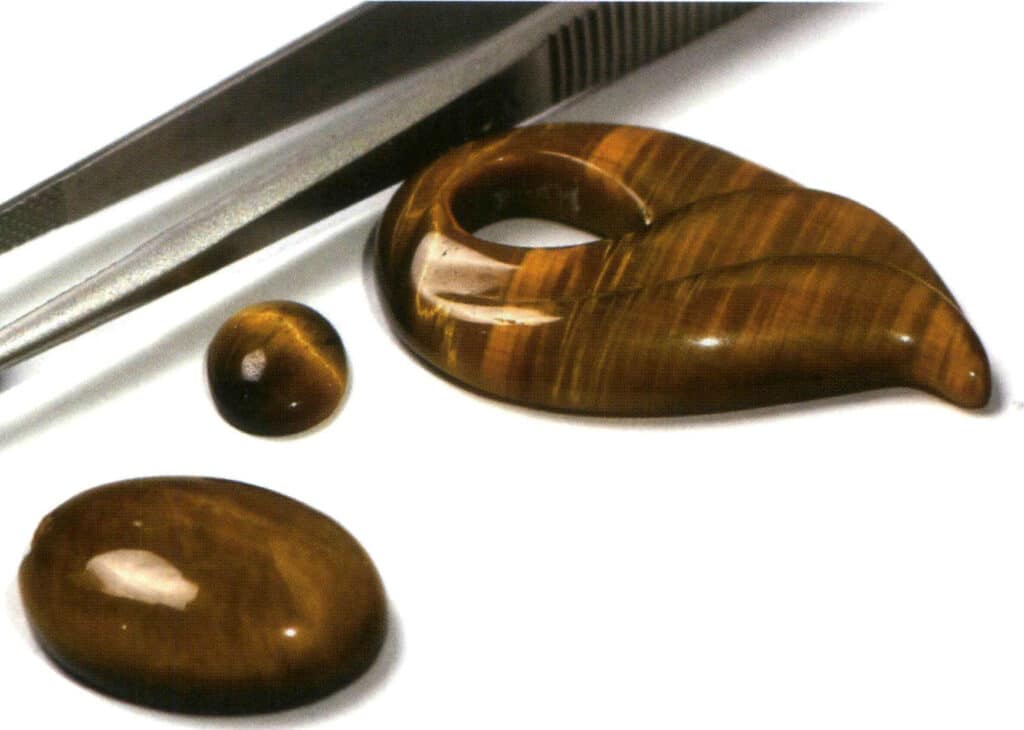

Die raue Oberfläche faseriger Aggregate weist oft einen Glanz auf, der an Seide oder Seidengewebe erinnert. Beispiele sind Gips, Asbest, Tigerauge, Malachit und Charoitperlen (Abbildung 3-2-8 bis Abbildung 3-2-10).

Abbildung 3-2-8 Glanz auf der Seidenoberfläche (Auflicht)

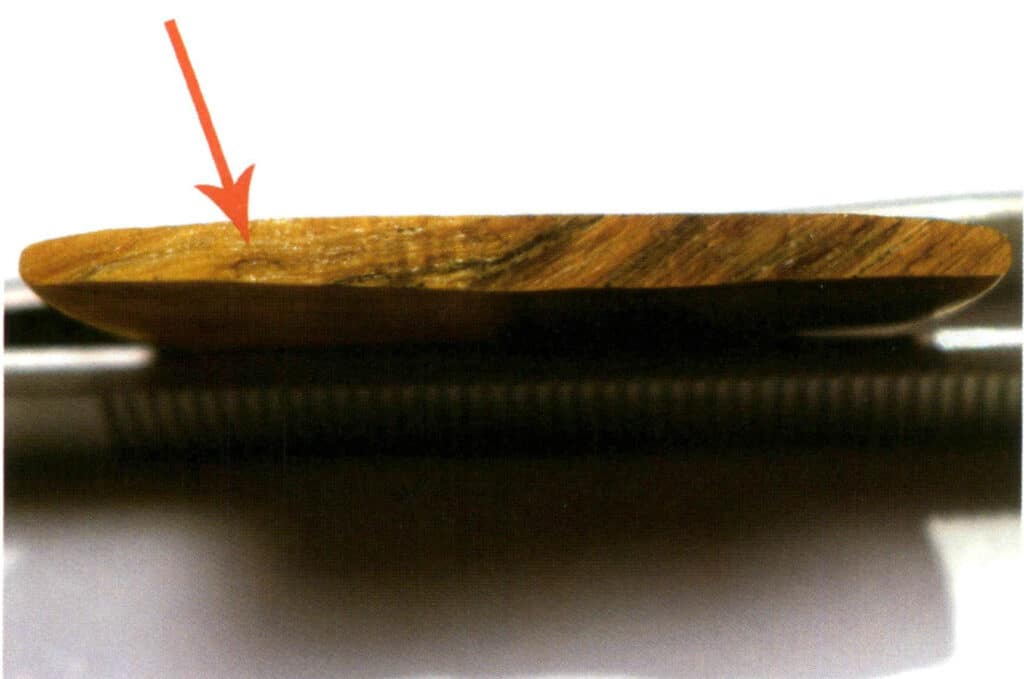

Abbildung 3-2-9 Seidiger Glanz (am Bruch des Tigerauges, Auflicht)

Abbildung 3-2-10 Glasartiger Glanz (Tigerauge poliert, reflektiertes Licht)

2.3 Wachsartiger Glanz

Einige transparente Minerale weisen auf ihren kryptokristallinen oder amorphen dichten Massen einen wachsartigen Glanz auf, wie z. B. massiver Pyrophyllit, Serpentin und rauer Chalcedon (Abbildungen 3-2-11 bis 3-2-13).

Abgesehen von den oben genannten Situationen können Aggregate aufgrund der Verschiedenartigkeit der sie bildenden Minerale oder des Einflusses von Einschlüssen zwei Cluster auf einer einzigen Ebene aufweisen (Abbildung 3-2-14).

Es gibt auch eine Art von Erdglanz, der bei Mineralien beschrieben wird (erdige, pulverförmige oder locker poröse Aggregate, die stumpf und glanzlos erscheinen, wie Erdklumpen. Beispiele sind massiver Kaolinit und Limonit). Derzeit gibt es keine Edelsteinminerale mit dieser Art von Glanz.

Abbildung 3-2-11 Wachsartiger Glanz (oben ist eine Kerze, unten links ist orientalischer Jaspis, unten rechts ist Türkis, Beobachtungsbedingung ist Auflicht)

Abbildung 3-2-12 Wachsartiger Glanz (Nephrit, Auflicht)

Abbildung 3-2-13 Vergleich von öligem Glanz und wachsartigem Glanz (links und links zwei sind öliger Glanz, rechts wachsartiger Glanz, die Beobachtungsbedingung ist Auflicht)

Abbildung 3-2-14 Im Auflicht zeigen die sternförmigen Metalleinschlüsse im Inneren des Aggregats einen Metallglanz. Im Gegensatz dazu zeigt das Aggregat einen anderen Glanz (links ist die wachsartige Hsiuyen-Jade, rechts der glasige Lapislazuli).

3. Transparenz der Aggregate

Je nach dem Grad der Lichtdurchlässigkeit von Edelsteinen wird die Transparenz in fünf Stufen unterteilt: transparent, halbtransparent, durchscheinend, mikro-transparent und undurchsichtig.

Die Terminologie zur Beschreibung der Transparenz von Aggregaten entspricht derjenigen der Kristalltransparenz, und sie wird im reflektierten Licht beobachtet; ist die Transparenz des Aggregats jedoch ungleichmäßig, so muss dies gesondert angegeben werden.

Die Transparenzstufen, die bei Aggregaten wie Kristallen üblich sind, haben ebenfalls fünf Stufen.

3.1 Transparent

Wenn der Edelstein im Durchlicht betrachtet wird, ist die Gesamthelligkeit des Edelsteins transparent. Verglichen mit dem hellen Hintergrund ist die Helligkeit des zentralen Teils des Edelsteins gleich oder etwas höher als die des Hintergrunds, und der Teil der Randkonturen ist dunkler. Zum Beispiel Jade in Glas, Albolith-Jade (auch als Wasserschaum bekannt) usw. (Abbildung 3-2-15. Abbildung 3-2-16). Ein sichtbareres Objekt auf der gleichen Seite wie das Durchlicht kann durch den Edelstein hindurch gesehen werden.

Abbildung 3-2-15 Albit-Jade (reflektiertes Licht)

Abbildung 3-2-16 Transparent (Albit Jade, Durchlicht)

3.2 Subtransparent

Bei der Betrachtung von Edelsteinen im Durchlicht erscheinen die Edelsteine insgesamt hell. Im Vergleich zum Hintergrund ist die Helligkeit des Edelsteins gleich der des Hintergrunds. Objekte, die auf der gleichen Seite wie das Durchlicht betrachtet werden, erscheinen unschärfer, als ob zwischen der Lichtquelle und dem transparenten Edelstein eine Schicht aus dichtem weißem Gaze eingefügt wurde. Diese Erscheinung tritt häufiger bei zusammengesetzten Edelsteinen auf und stellt die höchste Transparenz von zusammengesetzten Edelsteinen dar, wie z. B. die eisigen Arten Jadeit und farbloser Chalcedon (Abbildungen 3-2-17 bis 3-2-20).

Abbildung 3-2-17 Jadeit (reflektiertes Licht)

Abbildung 3-2-18 Subtransparent (Jade, Durchlicht)

Abbildung 3-2-19 Quarzit (reflektiertes Licht)

Abbildung 3-2-20 Subtransparent (Quarzit, Durchlicht)

3.3 Transluzent

Bei der Betrachtung des Edelsteins im Durchlicht erscheint er insgesamt relativ hell, aber seine Helligkeit ist schwächer als die des hellen Hintergrunds. Es ist offensichtlicher, dass sich auf der gleichen Seite wie das Durchlicht Objekte befinden, aber es ist unmöglich zu bestimmen, um welches Objekt es sich handelt; man kann nur wissen, dass es ein Objekt gibt (Abbildung 3-2-21 bis Abbildung 3-2-25).

3.4 Semi-transparent

Bei der Betrachtung im Durchlicht leuchtet der Edelstein als Ganzes, aber die Helligkeit ist deutlich dunkler, und einige Edelsteine sind in der Mitte dunkler und an den Rändern transparent im Vergleich zum hellen Hintergrund (Abbildung 3-2-26).

Abbildung 3-2-21 Quarzit (Auflicht)

Abbildung 3-2-22 Lichtdurchlässig (Quarzit, Durchlicht)

Abbildung 3-2-23 Transluzent (Nephrit, Durchlicht)

Abbildung 3-2-24 Chalcedon (Auflicht)

Abbildung 3-2-25 Subtransparent bis transluzent, ungleichmäßige Transparenz (Chalcedon, Durchlicht)

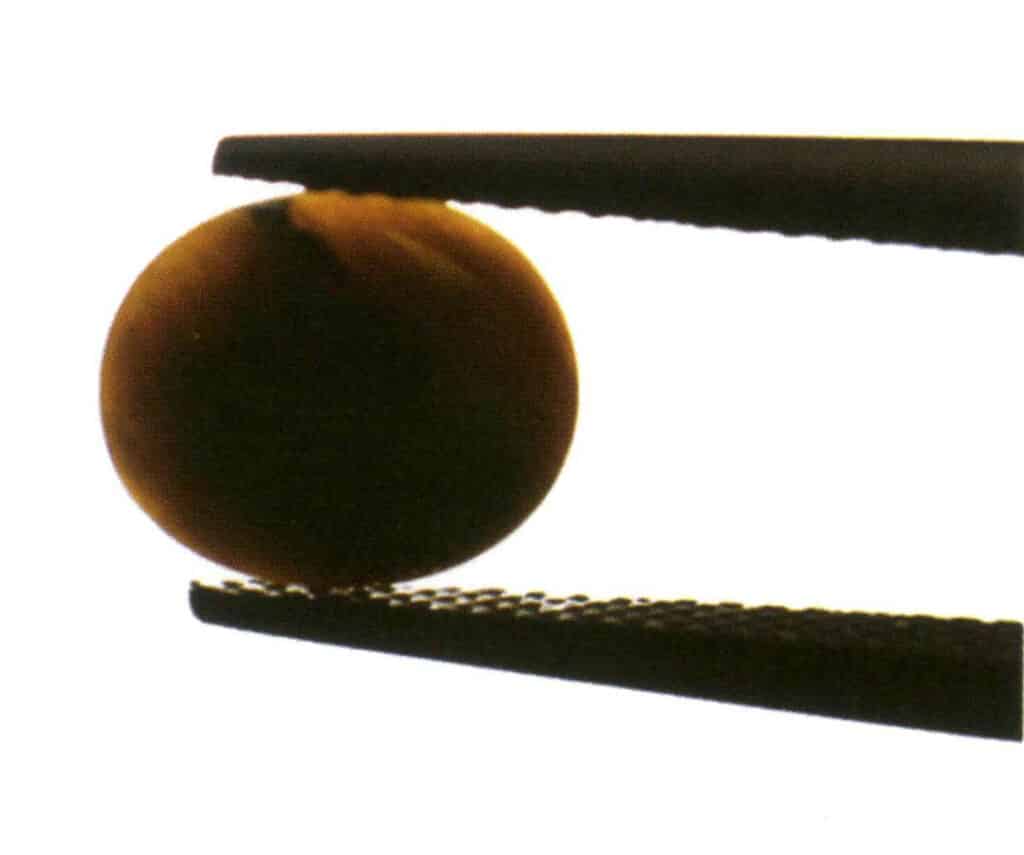

Abbildung 3-2-26 Schwach transparent (Tigerauge, Durchlicht)

3.5 Undurchsichtig

Bei der Betrachtung des Edelsteins im Durchlicht ist der Edelstein insgesamt undurchsichtig und erscheint relativ hell vor dem Hintergrund, wobei helle Kanten und andere Bereiche schwarz erscheinen oder kein Licht durchlassen (Abbildungen 3-2-27 bis 3-2-30).

Abbildung 3-2-27 Türkis (Auflicht)

Abbildung 3-2-28 Opak (türkis, Durchlicht)

Abbildung 3-2-29 Opak (Malachit, Durchlicht)

Abbildung 3-2-30 Undurchsichtig (Lapislazuli, Durchlicht)

Copywrite @ Sobling.Jewelry - Hersteller von kundenspezifischem Schmuck, OEM- und ODM-Schmuckfabrik

4. Lumineszenz von Aggregaten

Das Format für die Beschreibung der Lumineszenz von Edelsteinen, die mit bloßem Auge beobachtet werden, ist Intensität und Farbe, wobei die Intensität mit den folgenden Begriffen beschrieben werden kann: stark, mittel, schwach und keine. Zur Beschreibung der Farbe kann eine der kolorimetrischen Standardmethoden, die Binomialmethode oder die Analogiemethode verwendet werden.

Die Lumineszenz von Aggregaten ist im Allgemeinen mit bloßem Auge nicht zu erkennen. Wie bei Kristallen ist die Lumineszenz normalerweise unsichtbar, wenn das Aggregat Eisenelemente enthält (Abbildungen 3-2-31 bis 3-2-33). Besonders wichtig ist, dass bei der Beobachtung unter ultraviolettem Fluoreszenzlicht die Gleichmäßigkeit der Fluoreszenz beschrieben wird, da die Lumineszenz der einzelnen Mineralien, aus denen das Aggregat besteht, unterschiedlich sein kann (Abbildungen 3-2-34 bis 3-2-36).

Abbildung 3-2-31 Achat unter normaler Lichtquelle (mit Eisenelementen).

Abbildung 3-2-32 Achat zeigt keine Fluoreszenz unter langwelligem ultraviolettem Licht, das mit dem bloßen Auge nicht sichtbar ist.

Abbildung 3-2-33 Achat zeigt keine Fluoreszenz unter kurzwelligem ultraviolettem Licht, das mit dem bloßen Auge nicht sichtbar ist.

Abbildung 3-2-34 Lapislazuli bei normalem Licht.

Abbildung 3-2-35 Unter langwelligem ultraviolettem Fluoreszenzlicht ist die blaue Fluoreszenz (von Lapislazuli) mit dem bloßen Auge nicht sichtbar.

Abbildung 3-2-36 Unter kurzwelligem ultraviolettem Fluoreszenzlicht ist die ungleichmäßige kreidige Fluoreszenz (von Lapislazuli) mit bloßem Auge nicht sichtbar.

Im Folgenden werden wir kurz auf eine auf dem Markt verbreitete Art von Aggregaten eingehen, nämlich die Fluoreszenz von Jadeit.

Natürlicher Jadeit weist im Allgemeinen keine Fluoreszenz auf. Wenn Jadeit mit organischen Stoffen wie Epoxidharz gefüllt ist, können einige Jadeite unter starkem Licht sogar eine offensichtliche blau-weiße Fluoreszenz zeigen, ohne dass dazu ultraviolettes Licht erforderlich ist (Abbildungen 3-2-37, 3-2-38). Die genaue Erkennung dieses Phänomens kann uns helfen, einige gebleichte und gefüllte Jadeite auf dem Markt zu unterscheiden.

Bei den meisten Jadeitarten muss die Fluoreszenz mit ultraviolettem Licht beobachtet werden, aber die Fluoreszenz beweist nicht, dass der Jadeit gebleicht und gefüllt wurde. Im Allgemeinen erfordert die Fluoreszenz bei Jadeit den Ausschluss von violettem Jadeit, Jadeit mit grobkörniger Struktur und keine Anhaftung von organischen Stoffen (wie Kosmetika, Schweißflecken usw.), um die Bleich- und Füllbehandlung von Jadeit zu bestimmen.

In der Praxis kann ein Phänomen namens "Fluoreszenzreflexion" leicht mit Fluoreszenz verwechselt werden. Bei der Beleuchtung mit reflektiertem Licht zeigen einige fein strukturierte, transparente bis halbtransparente natürliche Jadeit einen weißen Lichthof in der Nähe des Randes des Hintergrunds auf der hoch aufragenden Bogenfläche des Jadeit. Dieses Phänomen wird als "Fluoreszenzreflexion" bezeichnet (Abbildung 3-2-39).

Der Grund für die "Fluoreszenz" liegt darin, dass das parallel einfallende Licht beim Durchgang durch die gekrümmte Oberfläche von Jadeit aufgrund von Brechung auf der oberen gekrümmten Oberfläche konvergiert und dann aufgrund von Reflexion auf der unteren gekrümmten Oberfläche wieder konvergiert. Wenn es durch Mineralpartikel im Inneren des Aggregats blockiert wird, kommt es zu einer Streuung bzw. diffusen Reflexion.

Auf dem Markt zeigt Jadeit mit eingebetteter Unterlage ein ähnliches Phänomen unter reflektiertem Licht (Abbildung 3-2-40).

Der "Fluoreszenzanstieg" und die Harzfluoreszenz bei Bleich- und Füllungsbehandlungen sind zwei unterschiedliche Phänomene (Tabelle 1). Es besteht kein notwendiger Zusammenhang zwischen "Fluoreszenzreflexion" und Fluoreszenz. Das Phänomen der "Fluoreszenz" steht in direktem Zusammenhang mit der Größe der Mineralpartikel, aus denen das Aggregat besteht. Wenn die Größe der Jadeteilchen 0,06-0,55 mm beträgt, ist die

Das Phänomen der "Fluoreszenz" kann bei Jadeit beobachtet werden. Aus der Perspektive der Jadepartikelgröße steht das "Fluoreszenz"-Phänomen von Jadeit in umgekehrter Beziehung zu seiner Transparenz, d. h., wenn das "Fluoreszenz"-Phänomen offensichtlich ist, ist die Transparenz nicht offensichtlich. Das "Fluoreszenz"-Phänomen ist nicht offensichtlich, wenn die Transparenz offensichtlich ist.

Tabelle 1: Unterschiede zwischen Jadeit-Fluoreszenz und "Fluoreszenz Reflexion".

| Analyse der Fluoreszenzursachen | Ort der Fluoreszenz | Beobachtungsmethode | |

|---|---|---|---|

| Der Jadeit mit Fluoreszenz | Jadeit, der an organisches Material gebunden ist, zeigt Fluoreszenz, unabhängig von Farbe, Form, Struktur usw. | Die Fluoreszenzstärke basiert auf den Beobachtungen, die für den gesamten Jadeit gemacht wurden. | Mit Ausnahme einiger gebleichter und gefüllter Behandlungen kann Jade unter stark durchscheinendem natürlichem Licht betrachtet werden; ansonsten muss sie unter ultraviolettem Licht betrachtet werden. |

| Nach dem Bleichen von Jadeit wird eine Harzbehandlung durchgeführt, um die Struktur zu verdichten, und einige können später auch einer Färbebehandlung unterzogen werden. | |||

| Gröberer Jadeit, bei dem einzelne Mineralpartikel ein Aggregat bilden. | Der gesamte Jadeit kann eine ungleichmäßige Fluoreszenz aufweisen, die auf die Mineralien zurückzuführen ist, aus denen der Jadeit besteht, wobei die Stärke der Fluoreszenz von der Beobachtung abhängt. | ||

| Violetter Jadeit | |||

| "Fluoreszenz-Reflexion" Jadeit | Die Struktur muss fein, transparent bis durchscheinend sein und eine gekrümmte Oberfläche aufweisen; alle drei Bedingungen sind unerlässlich. Dieses Phänomen kann bei Jadeit mit einer bestimmten Dicke oder bei dünnerem Jadeit mit einer Unterlage auftreten. Es kann auch bei anderen Steinen mit ähnlichen optischen Merkmalen auftreten, z. B. bei Prehnit (Abbildung 3-2-41), Chalcedon (Abbildung 3-2-42) und Albit-Jade (Abbildung 3-2-43). | Die "Fluoreszenzreflexion" tritt bei Jadeit mit einer bestimmten Dicke in den steileren, gekrümmten Oberflächenbereichen auf. Bei dünnerem Jadeit mit einer Unterlage erscheint die "Fluoreszenzreflexion" in den flacheren, sanfteren Bereichen des Jadeit. | Beobachten Sie unter reflektiertem Licht. Die Intensität der Farbe des Jadeit, der Zustand des Polierens und der Grad der Krümmung beeinflussen das Auftreten des Phänomens der "Fluoreszenzreflexion". |

Abbildung 3-2-41 Prehnit mit "Fluoreszenzreflexion" im Auflicht.

Abbildung 3-2-42 Chalcedon mit "Fluoreszenzreflexion" im Auflicht.

Abbildung 3-2-43 Albit-Jade mit "Fluoreszenzreflexion" im Auflicht.

5. Besondere optische Effekte von Aggregaten

Zu den besonderen optischen Effekten von Edelsteinen gehören der Katzenaugeneffekt, der Sterneffekt, der Farbwechseleffekt, der Goldsandeffekt, der Farbwechseleffekt, der Mondscheineffekt und der Halo-Effekt, insgesamt sieben Arten. In einigen Lehrbüchern werden der Farbwechseleffekt, der Mondscheineffekt und der Halo-Effekt als Halo-Effekt bezeichnet. Hier konzentrieren wir uns auf den Katzenaugeneffekt, den Goldsandeffekt und den Farbwechseleffekt in Aggregaten.

5.1 Katzenaugeneffekt

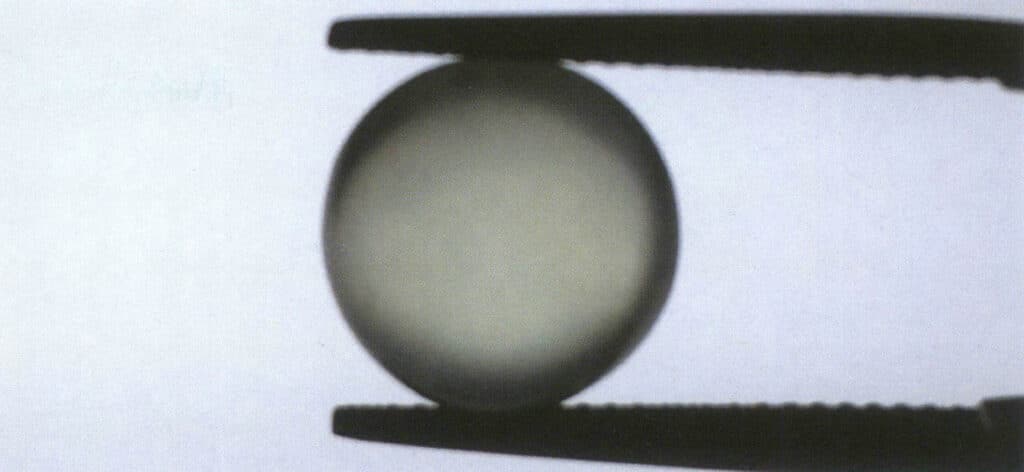

Gerichtet angeordnete gekrümmte feste Aggregate können nach gerichteten Schnitten auch den Katzenaugeneffekt aufweisen. Abbildung 3-2-44 vergleicht beispielsweise die Bewegung der Katzenaugenlinie bei Bewegung der Lichtquelle für das Quarzkatzenauge mit dem Katzenaugeneffekt und Jade (Abbildung 3-2-45) usw.

5.2 Goldstone-Effekt

Solange undurchsichtige und halbtransparente flockige feste Einschlüsse vorhanden sind, können Aggregate auch den Goldstein-Effekt aufweisen, wie z. B. Aventurin. (Abbildungen 3-2-46 und 3-2-47).

Es ist erwähnenswert, dass der Goldstein-Effekt und der ungleichmäßige Bruch zwei ähnliche Phänomene sind; beide zeigen sternförmige Blitze, aber der Goldstein-Effekt ist sowohl auf den rauen als auch auf den polierten Oberflächen des Aggregats vor und nach der Bearbeitung sichtbar, während der ungleichmäßige Bruch nur an den rauen Bruchstellen des Aggregats sichtbar ist.

Abbildung 3-2-46 Aventurin.

Abbildung 3-2-47 Sandgold-Effekt von Aventurin.

Abschnitt IV Interpretation der mechanischen Eigenschaften von Gesteinskörnungen

Die mechanischen Eigenschaften von Edelsteinen umfassen sieben Phänomene, die in vier Kategorien unterteilt sind: Spaltung, Teilung und Bruch gehören zu einer Kategorie, während die anderen drei Kategorien Härte, Dichte und Zähigkeit sind. Im Folgenden werden wir Spaltung, Bruch, Härte, relative Dichte und Zähigkeit im Zusammenhang mit Aggregaten diskutieren.

Spaltung und Bruch sind die Eigenschaften von Aggregaten und den Mineralien, aus denen die Aggregate bestehen, die unter äußerer Krafteinwirkung entstehen, und ihre Brucheigenschaften und -ursachen sind unterschiedlich. Sie sind eine der wichtigsten physikalischen Eigenschaften für die Identifizierung und Verarbeitung von Edelsteinen.

1. Spaltung von Aggregaten

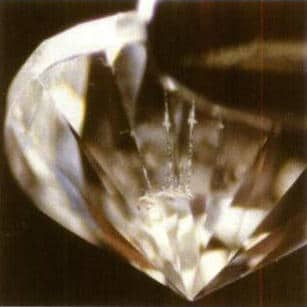

Wenn die einzelnen Mineralkristalle, aus denen sich das Aggregat zusammensetzt, spaltbar sind, können Spaltungserscheinungen im Aggregat beobachtet werden.

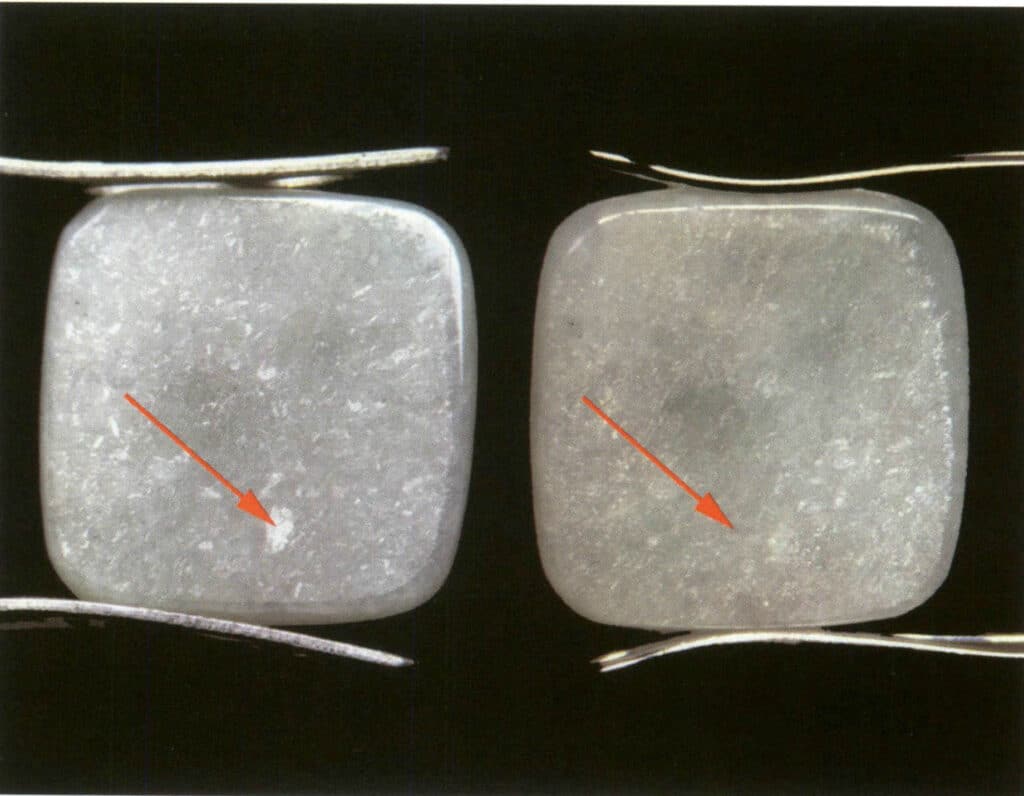

Die Beschreibung der Spaltbarkeit in Aggregaten ist viel einfacher als in Kristallen; es muss nur beschrieben werden, ob sie vorhanden ist oder nicht. Bei Jadeit werden auch Begriffe wie "Farbe" und "Fliegenflügel" verwendet, um die Spaltung im Jadeit zu beschreiben, aus dem die Jade besteht. Wenn die Jadeit-Partikel größer als 0,15 mm sind, ist die Farbe der Jade sichtbar; wenn sie größer als 0,55 mm sind, ist die Farbe sehr deutlich (Abbildungen 3-3-1 und 3-3-2).

Abbildung 3-3-1 Jade (Auflicht)

Abbildung 3-3-2 Betrachtet man Jade unter schrägem Auflicht, so wird das Phänomen der in eine Richtung blitzenden unregelmäßigen Konturen als "Farbe" bezeichnet (im rechten Bild verschwindet der durch den roten Pfeil angedeutete Blitz, nachdem die Jade gedreht wurde).

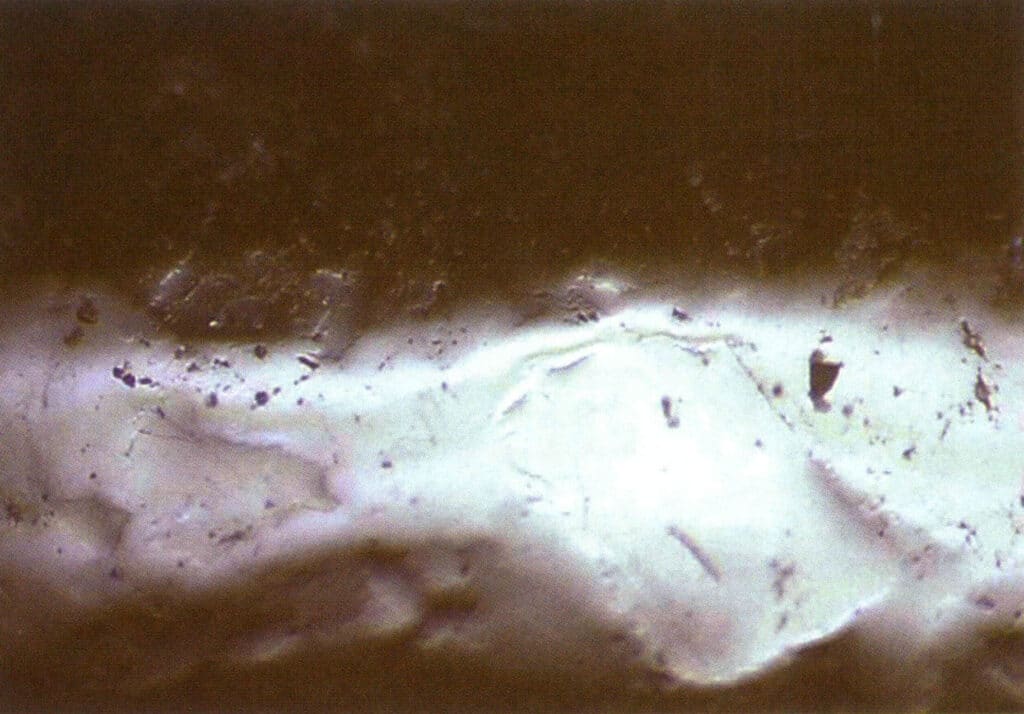

2. Bruch von Aggregaten

Bei der Beschreibung von Brüchen wird häufig auf Analogien zurückgegriffen, wobei man sich in der Regel auf alltägliche Phänomene stützt, um die Form des Bruchs zu beschreiben.

In der Baugruppe werden zwei Arten von Wörtern verwendet, zackige und flockige Fasern, und dieser Bruch ist in der Baugruppe vor der Verarbeitung leicht zu sehen, ebenso wie die Stelle, an der die Gravur und das Polieren der Baugruppe nach der Verarbeitung zu sehen sind.

Ein zerklüfteter Bruch bezieht sich auf eine unebene und raue Oberfläche. Zum Beispiel Aventurin, usw. (Abbildung 3-3-3).

Ein faseriger, mehrschichtiger Bruch hat verflochtene dünne Schichten, wie Nephrit, Jadeit usw. (Abbildung 3-3-4).

Bei der Identifizierung von Edelsteinen sollten Sie das Blitzmuster des Bruchs im reflektierten Licht beobachten. Wenn das Lichtblitzmuster typisch genug ist, kann festgestellt werden, ob das Aggregat eine körnige oder faserige, verwobene Struktur aufweist.

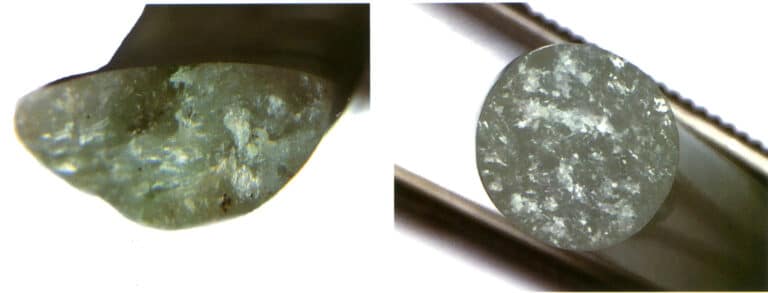

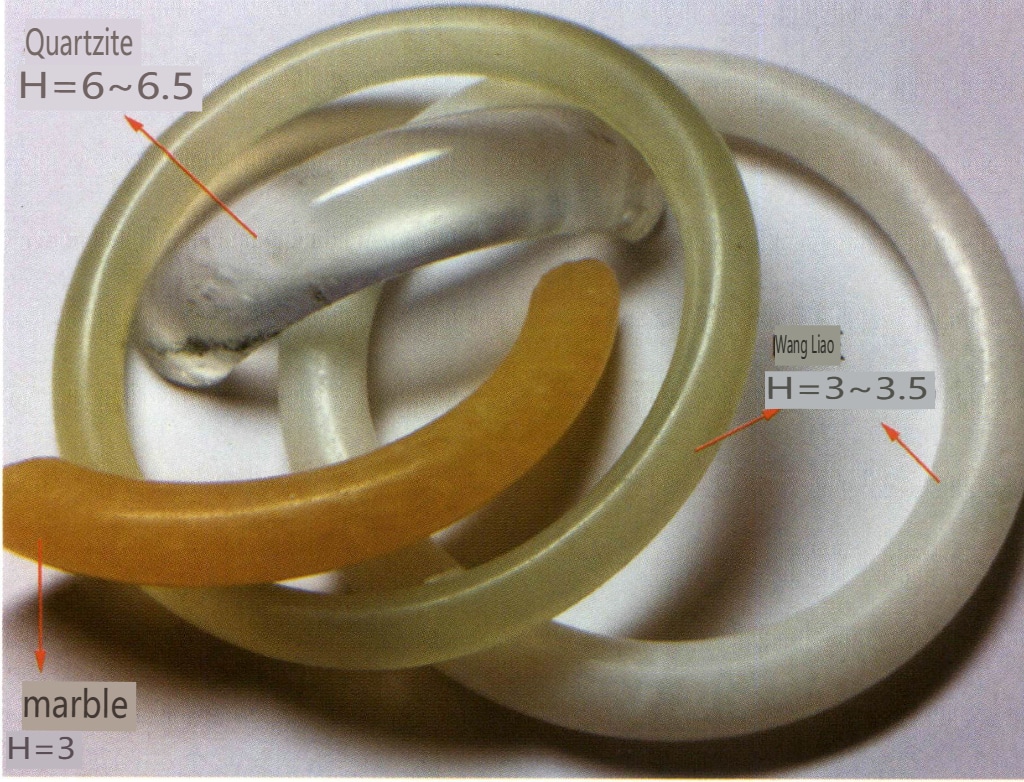

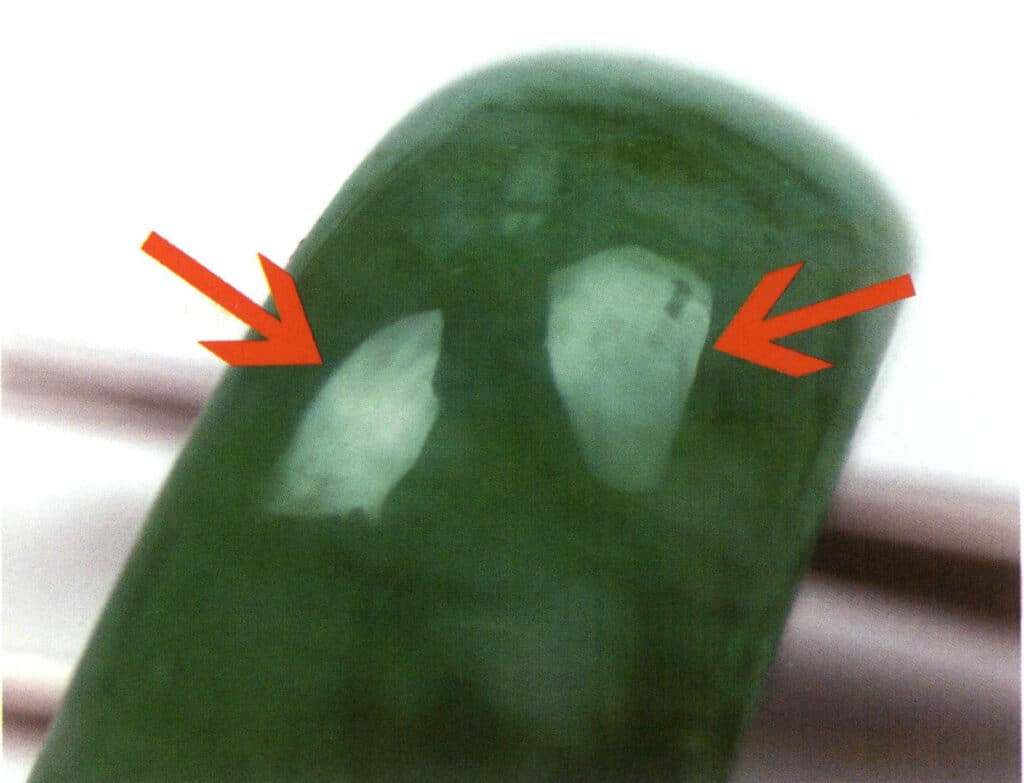

3. Härte der Gesteinskörnung

Die Härte von Aggregat-Edelsteinen liegt im Allgemeinen über 6, und das Aggregat mit einer Mohshärte von weniger als 6 wird durch Abnutzung stumpf und glanzlos erscheinen, wenn im späteren Verschleißprozess nicht auf Wartung und Pflege geachtet wird (Abbildung 3-3-5). Bei der Füllungsbehandlung von Jade ist aufgrund des Unterschieds zwischen der Härte der Füllung und der Jade leicht ein Phänomen zu beobachten, das als Säure-Ätz-Netz bezeichnet wird. Dieses Phänomen ist auch ein wichtiges visuelles Merkmal, das natürlichen Jadeit von Fülljadeit unterscheidet (Abbildung 3-3-6, Abbildung 3-3-7).

Abbildung 3-3-5 Unterschiedlicher Glanz der Gesteinskörnungen aufgrund der unterschiedlichen Härte der Mineralien, die sie bilden, bei gleichen Polierbedingungen

Abbildung 3-3-6 Natürliche Jade mit glatter Oberfläche

An dieser Stelle ist es wichtig, einen in Fachkreisen gebräuchlichen Begriff für Jade zu erwähnen: den Orangenschaleneffekt. Betrachtet man die Oberfläche der Jade mit reflektiertem Licht an der Grenze zwischen der Lichtquelle und der Jade selbst, so stellt man ein Phänomen fest, das der unebenen Oberfläche einer Orangenschale ähnelt und als Orangenschaleneffekt bezeichnet wird (Abbildungen 3-3-8, 3-3-9). Der Orangenschaleneffekt hängt mit dem Grad der Gleichmäßigkeit in der Anordnung der inhomogenen Partikel zusammen, aus denen die Jade besteht. Je ungleichmäßiger die inhomogenen Teilchen angeordnet sind, desto wahrscheinlicher ist es, dass beim Polieren unterschiedliche Glättegrade zu beobachten sind, und je größer der Härteunterschied ist, desto wahrscheinlicher ist der Orangenschaleneffekt (Abbildungen 3-3-10 und 3-3-11).

Abbildung 3-3-8 Jadeit mit deutlichem Orangenschaleneffekt

Abbildung 3-3-9 Orangenschaleneffekt von Jadeit bei 30-facher Vergrößerung unter dem Mikroskop

Abbildung 3-3-10 Jadeit mit einem unauffälligen Orangenschaleneffekt

Abbildung 3-3-11 Jadeit ohne Orangenschaleneffekt

4. Die relative Dichte der Aggregate

Die Dichte von Aggregaten unterscheidet sich von derjenigen von Kristallen; ihr Wert ist keine feste Zahl, sondern ein fester Bereich. Die Dichte von Aggregaten steht in engem Zusammenhang mit den Arten und Gehalten der sie bildenden Mineralien. Bei der Dushan-Jade beispielsweise sind die Hauptmineralbestandteile Plagioklas (Anorthit) und Zoisit, mit kleineren Mineralien wie grünem Chromglimmer, hellgrünem Pyroxen, gelb-grünem Amphibol, Biotit und einer kleinen Anzahl anderer Mineralbestandteile. Die Dichte von Dushan-Jade kann zwischen 2,70 g/cm³ und 3,09 g/cm³ liegen.

5. Zähigkeit der Aggregate

Das Phänomen, dass Edelsteine Brüchen (Abrieb, Dehnung, Eindrücken, Schneiden) widerstehen, wird als Zähigkeit bezeichnet.

Die Zähigkeit hat nichts mit den optischen Eigenschaften von Edelsteinen zu tun und auch nichts mit Spaltbarkeit, Teilung, Bruch, Härte, Dichte und anderen mechanischen Eigenschaften. Sie hängt eng mit der direkten Bindung zwischen Elementen und Mineralien zusammen. Im Allgemeinen ist die Zähigkeit von Aggregaten viel besser als die von Kristallen, weshalb schwarze Aggregatdiamanten zäher sind als gewöhnliche Kristalldiamanten und sogar zäher als Jade und Nephrit, was sie zu den zähesten aller Edelsteine macht.

Zu den gebräuchlichen Edelsteinen, die in der Reihenfolge von der stärksten zur schwächsten Zähigkeit geordnet sind, gehören schwarze Diamanten, Nephrit und Jadeit.

Abschnitt V Woher kommen die Edelsteine?

Weitere Tipps: Woher kommen die Edelsteine?

Die Erde, auf der wir leben, kann man sich als eine riesige Kugel vorstellen, die sich aus verschiedenen Gesteinen zusammensetzt, die aus kleinen Bruchstücken bestehen, die aus einem oder mehreren Stoffen gebildet werden, und bei diesen Stoffen handelt es sich um Mineralien, die durch die Wechselwirkung verschiedener chemischer Elemente entstehen.

Natürliche anorganische Edelsteine sind ein schöner, haltbarer, seltener und verarbeitbarer Teil von Mineralien und Gesteinen. Die meisten natürlichen Edelsteine entstehen auf die gleiche Weise wie Gesteinsminerale, während ein kleiner Teil der Edelsteine nicht mit der Erde verbunden ist, wie z. B. das Glas in Meteoriten.

Wo findet man also Edelsteine? Wo immer es Felsen gibt, kann es auch Edelsteine geben, da sich Edelsteine auf natürliche Weise in Felsen ansammeln. Orte mit einer großen Anzahl von Edelsteinen werden als Lagerstätten bezeichnet.

1. Felsen

Während der Abkühlung des Magmas von der Schmelze in den festen Zustand ordnen sich einige Elemente in einem regelmäßigen Muster an und bilden kristalline mineralische Feststoffe, und verschiedene Mineralien verbinden sich zu unterschiedlichen Gesteinsarten.

Gesteine sind natürliche Ansammlungen von Mineralien mit einer bestimmten Struktur und Zusammensetzung, die unter bestimmten geologischen Bedingungen entstanden sind. Mineralische Aggregate, die durch unterschiedliche geologische Prozesse entstanden sind, bilden verschiedene Gesteinsarten. Die Bildung und Umwandlung von Gesteinen steht in engem Zusammenhang mit Magmatismus, Sedimentation und Metamorphismus im Rahmen des geologischen Handlungssystems.

Zu den durch Magmatismus entstandenen Gesteinen gehören einzigartige Edelsteinsorten wie Diamanten, Obsidian und Achat. Rubine, Saphire, Kristalle und Granate sind auch in anderen geologischen Prozessen zu finden.

Zu den Sedimentgesteinen, die durch Ablagerung entstanden sind, gehören einzigartige Edelsteinsorten wie Türkis, Malachit und Jadeit. Die meisten Edelsteine sind in Sedimentgesteinen zu finden, die in der Regel weniger interne Brüche und eine bessere Qualität aufweisen.

Zu den metamorphen Gesteinen, die durch Metamorphose entstanden sind, gehören einzigartige Edelsteinsorten wie Jade, Nephrit, Serpentin, Andalusit und verkieseltes Holz.

2. Mineralvorkommen

Die Entstehung von Edelsteinen als Produkte geologischer Prozesse erfolgt unter sehr komplexen geologischen Bedingungen. Je nach Art der geologischen Prozesse und Energiequellen kann die Entstehung von Edelsteinlagerstätten in endogene Mineralisierung, exogene Mineralisierung und metamorphe Mineralisierung unterteilt werden.

2.1 Endogene Mineralisierung

Bezieht sich auf eine Reihe von Mineralisierungsprozessen im Zusammenhang mit Magmatismus und Vulkanausbrüchen.

Dazu gehören vor allem die magmatische Mineralisierung (zu den entstandenen Edelsteinen gehören Diamanten, Pyropen, Rubine, Saphire, Olivin, Mondstein usw.), die pegmatitische Mineralisierung (zu den entstandenen Edelsteinen gehören Rubine, Saphire, Granate, Kristalle, Spinell, Turmalin, Topas, Amazonit usw.), die hydrothermale Mineralisierung (zu den entstandenen Edelsteinen gehören Rubine, Saphire, Kristalle, Smaragde, Achate, Topas, Tansanit usw.) und die vulkanische Mineralisierung (zu den entstandenen Edelsteinen gehören Rubine, Saphire, Kristalle, Topas, Tansanit usw.).), hydrothermale Mineralisierung (zu den gebildeten Edelsteinen gehören Rubine, Saphire, Kristalle, Smaragde, Achate, Topas, Tansanit usw.) und vulkanische Mineralisierung (zu den gebildeten Edelsteinen gehört Obsidian usw.)

2.2 Exogene Mineralisierung

Dies bezieht sich auf Mineralisierungsprozesse, die in der Nähe der Erdoberfläche durch die Einwirkung von Sonne, Wasser, Wind, Luft und anderen Organismen entstehen.

Zu den Arten von Mineralvorkommen gehören vor allem Verwitterungskrusten, Sandgruben und Sedimentgesteine. Bei den Typen Verwitterungskruste und Sandgrube handelt es sich um sekundäre Lagerstätten, wie Opal, Chalcedon, Türkis, Malachit, Diamant, Rubin, Saphir, Jade, Nephrit, Beryll, Granat usw.

2.3 Metamorphe Mineralisierung

Bezieht sich auf die Bildung von Mineralgruppen (Gesteinen oder Erzlagerstätten) unter der Einwirkung interner Krustenspannungen (z. B. durch Temperatur, Druck, Magma, hydrothermale Prozesse usw.), die durch tektonische Bewegungen verursacht werden, so dass sich die Mineralzusammensetzung, die Mineralkombination, die Struktur und der Aufbau des Materials ändern und neue Mineralien, Gesteine oder Erzlagerstätten entstehen, wie z. B. Jade, Granat, Turmalin, Rubin, Saphir, verkieseltes Holz und Mondstein.