象牙と他の有機宝石の秘密:歴史、ケア、識別ガイド

倫理的な象牙と犀角の総合ガイド 亀甲、アンモライト、ジェット、ペトリファイドウッド、ヒスイサンゴ、ヘルメットサイチョウ

はじめに

私たちの包括的なガイドで象牙宝石の魅惑的な世界を探る!象牙工芸品の豊かな歴史、文化的意義、精巧な職人技について学びましょう。また、象牙のお手入れ方法やメンテナンス方法、本物の象牙と模造品の見分け方など、象牙の魅力に迫ります。ジュエリーショップ、デザイナー、愛好家など、象牙のことなら何でもお任せください。さらに、この美しくも論争の的となる素材を倫理的に調達し、使用する方法についてもご紹介しています。象牙の構造、光学的特性、機械的特性についての詳細な考察もお見逃しなく。象牙について知っておくべきことがこの一冊に詰まっています!

目次

セクションⅠ アイボリー

1.アプリケーションの歴史と文化

象牙は宝石として使われてきた長い歴史がある。象牙製品は多くの古代文明の遺跡や墓から発見されている。複雑な職人技で彫られた精巧な象牙製品は、世界中の古代宮廷で使用されていた。

図1-4-1から図1-4-10に、古代ヨーロッパとアフリカの象牙製品を示す。

図4-1-1 16世紀ヨーロッパの象牙製品(部分)

図4-1-2 17世紀ヨーロッパの象牙製品(局地的)(I)

図 4-1-3 17 世紀ヨーロッパの象牙製品(局地的)(II)

図4-1-4 18世紀ヨーロッパの象牙製品

図4-1-5 18世紀ロシアの象牙製品

図4-1-6 16世紀アフリカの象牙製品(部分)

図4-1-7 16世紀アフリカの象牙製品

図4-1-8 19世紀のアフリカ象牙製品

図 4-1-9 19 世紀アフリカの象牙製品(局地的)(I)

図4-1-10 19世紀アフリカの象牙製品(局地的)(II)

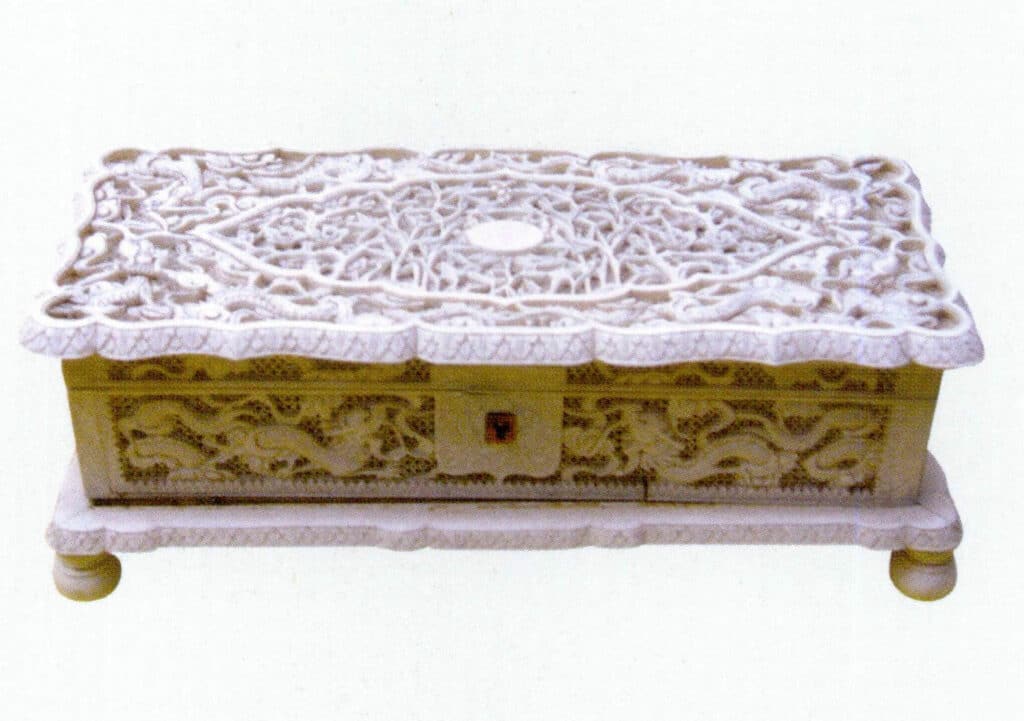

図4-1-11から図4-1-22に古代中国の象牙製品を示す。

図4-1-11 古代の宮廷から出土した象牙製品(I)

図4-1-12 古代の宮廷から出土した象牙製品(II)

図4-1-13 古代の宮廷から出土した象牙製品(III)

図4-1-14 古代の宮廷から出土した象牙製品(IV)

図4-1-15 古代の宮廷から出土した象牙製品(V)

図4-1-16 古代の宮廷から出土した象牙製品(VI)

図4-1-17 古代の宮廷から出土した象牙製品(VII)

図4-1-18 宮廷出土の象牙製品(VIII)

図4-1-19 古代の宮廷から出土した象牙製品(IX)

図4-1-20 古代の宮廷から出土した象牙製品(X)

図4-1-21 古代宮廷出土の象牙製品(XI)

図4-1-22 古代の宮廷から出土した象牙製品(XII)

長い間、象牙は宝石の装飾品やディスプレイ用の工芸品として使われてきた。しかし、今日では象牙のために多くのゾウが狩猟されており、ワシントン条約(絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約)のような象牙取引に対する厳しい規制や禁止措置がとられている。現在では象を保護するため、象牙取引はボイコットされ、国際的に禁止されている。

2.原因

象牙は主にゾウの牙を指し、切歯が変化したものである。象牙の長さは1メートルを超えることもあり、三日月状で、牙の長さの約1/3の部分に、根元から頂上に向かって円錐形の穴が開いている。

哺乳類の歯と牙は同じ素材でできている。歯は噛むために使われ、牙は唇からはみ出した歯である。歯から進化した牙は、防御用の武器として機能する。哺乳類の歯の構造は基本的に似ている。歯と牙の構造は同じで、歯髄の内側、歯髄腔、象牙質、セメント質またはエナメル質からなる。象牙質の内側にある非常に小さな管が、歯髄腔から放射状にセメント質へと伸びている。動物によって歯の管構造は異なり、直径は0.8~2.2µmで、マイクロチャンネルの立体構造も異なる。

3.宝石学的特徴

3.1 基本特性

象牙の基本特性を表4-3-1に示す。

表4-3-1 象牙の基本特性

| 主な構成鉱物 | アンテロープリン酸カルシウム | |

|---|---|---|

| 化学組成 | 主成分はリン酸カルシウム、コラーゲン、エラスチンである。マンモスの象牙は、リン酸カルシウム、コラーゲン、エラスチンを除き、部分的に石化したものから完全に石化したものまである。 | |

| 結晶状態 | 結晶性の異種凝集体 | |

| 構造 | 同心円状の層状成長構造 | |

| 光学特性 | カラー | 白~淡黄色、淡黄色 |

| 光沢 | 脂っぽい光沢からカエルのような光沢へ | |

| 透明性 | 半透明から不透明 | |

| 農業用紫外線ライト | 紫外線下では、弱から強い青白色蛍光または紫青色蛍光を示す。 | |

| 機械的特性 | モース硬度 | 2 ~ 3 |

| タフネス | 高い | |

| 相対密度 | 1.70 ~ 2.00 | |

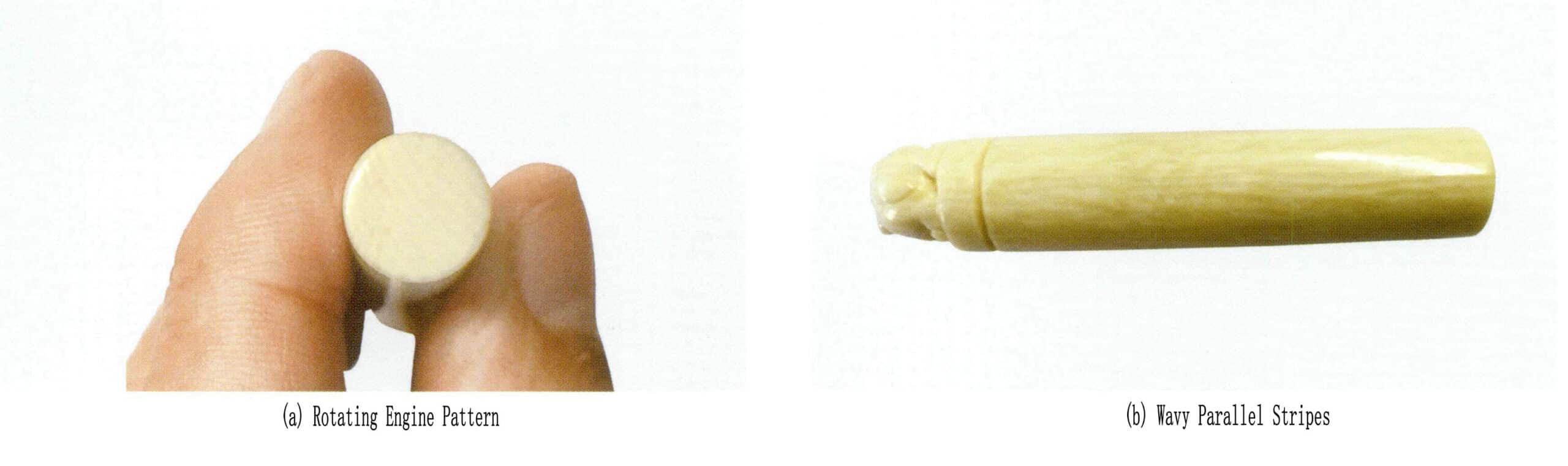

| 表面の特徴 | 象牙の長手方向の表面には波状の構造パターンがあり、断面にはエンジンのテクスチャー効果が見られる。 | |

| ファセット | ブレスレット、ビーズ、曲面、彫刻 | |

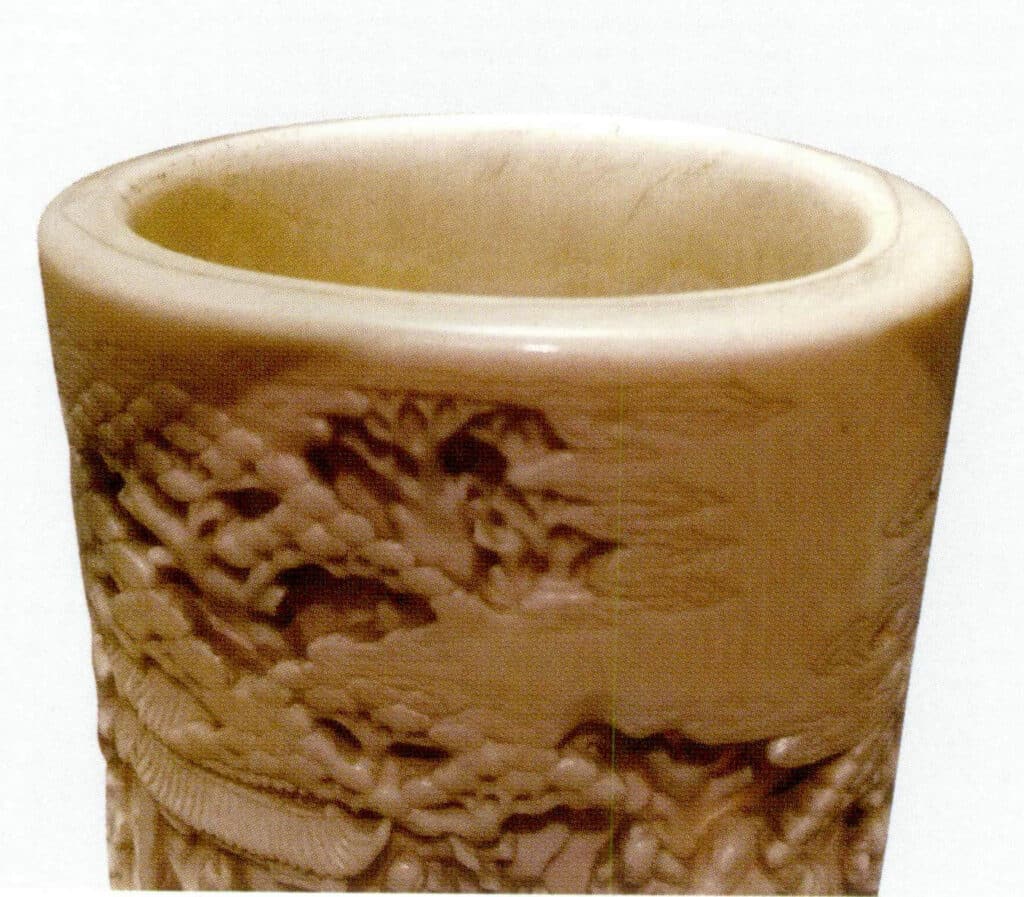

3.2 構造

ほとんどの種類の象牙は、白色から淡黄色で、半透明から不透明で、脂っぽい光沢から蝋のような光沢がある。成分的には、象牙はエナメル質、象牙質、歯髄腔、外からの歯髄で構成されています。

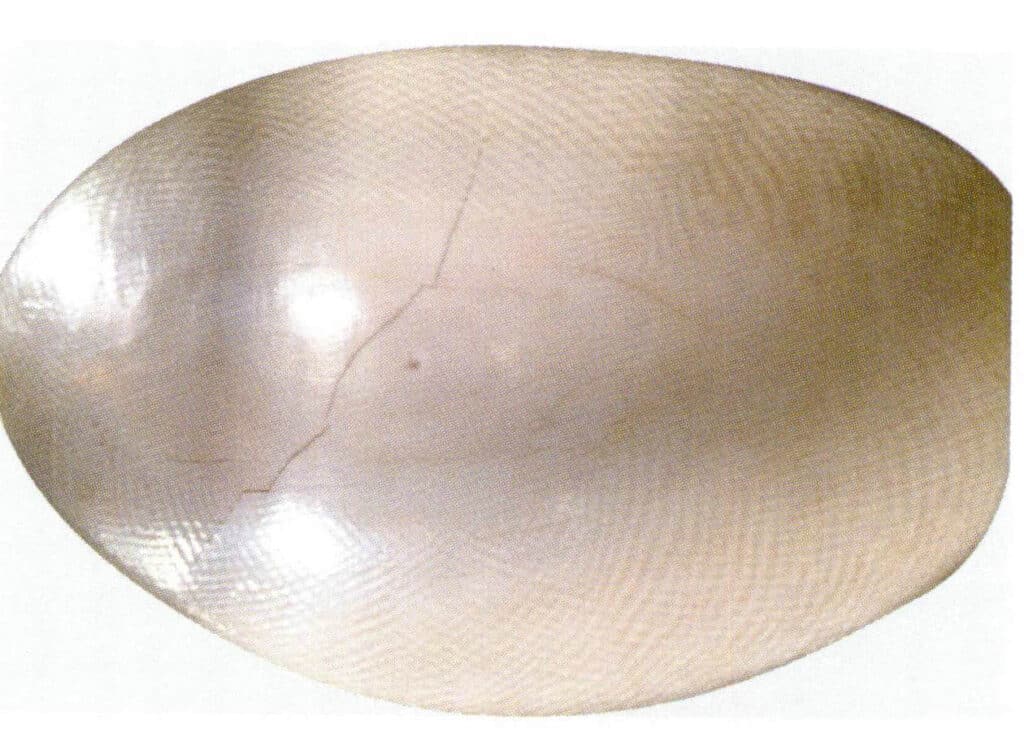

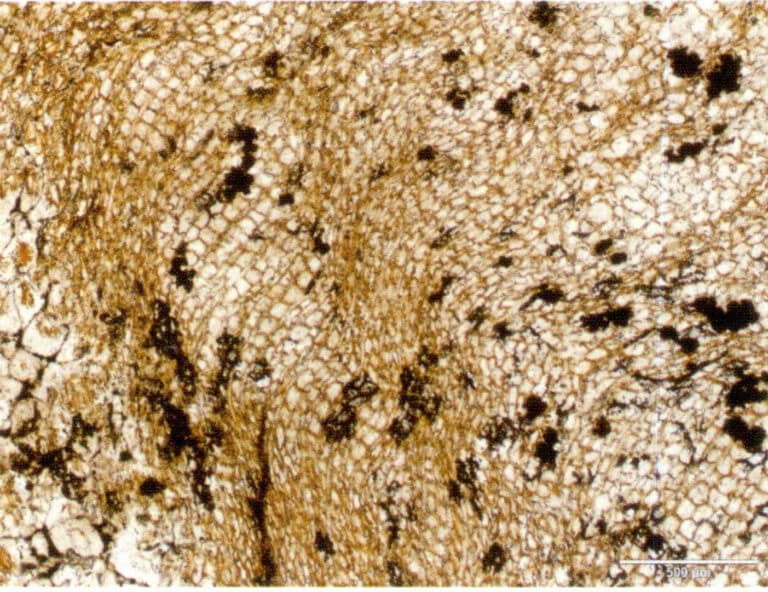

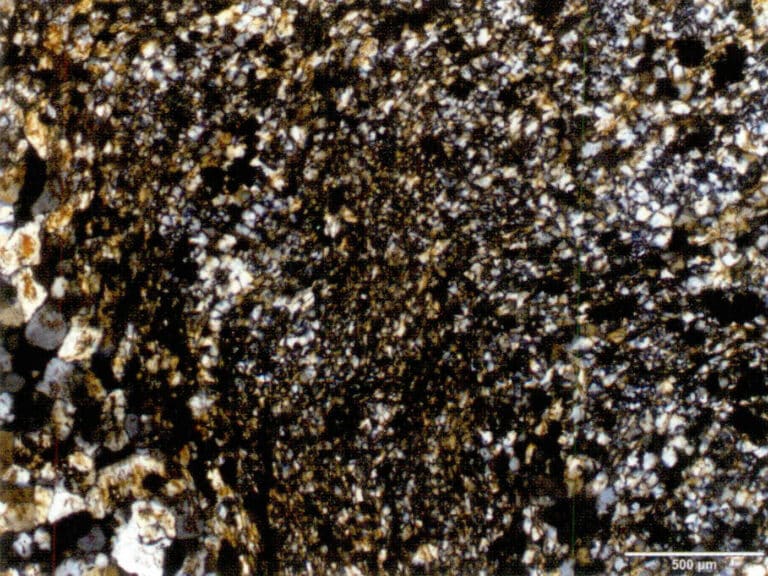

肉眼や顕微鏡で観察すると、象牙の断面は同心円状の層構造を示し、一般に外側から同心円状の筋層、粗い網目層、細かい網目層、細かい同心円状の筋層または空洞の4層に分けられる(図4-3-1、4-3-4参照)。

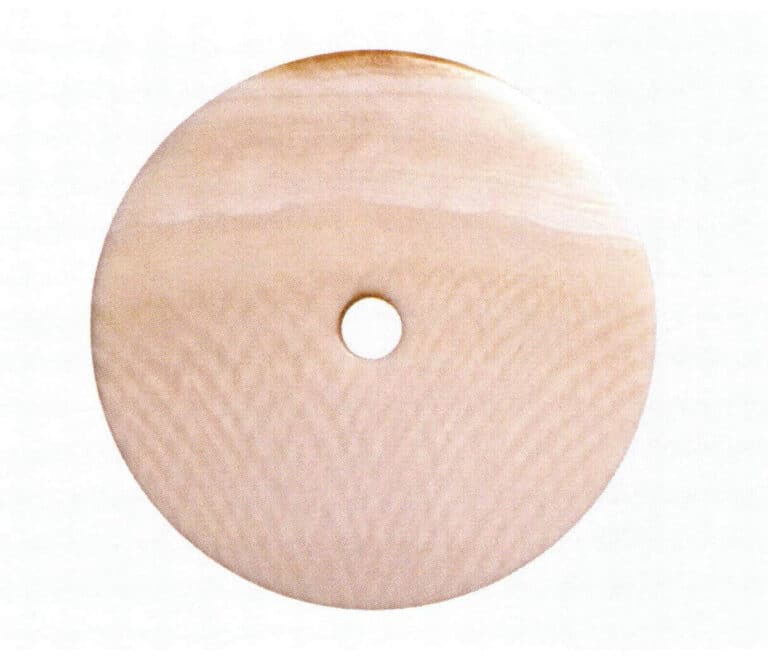

図4-3-1 象牙の構造(1)

図4-3-2 象牙の構造(2)

図4-3-3 象牙の構造(3)

図4-3-4 象牙の構造(4)

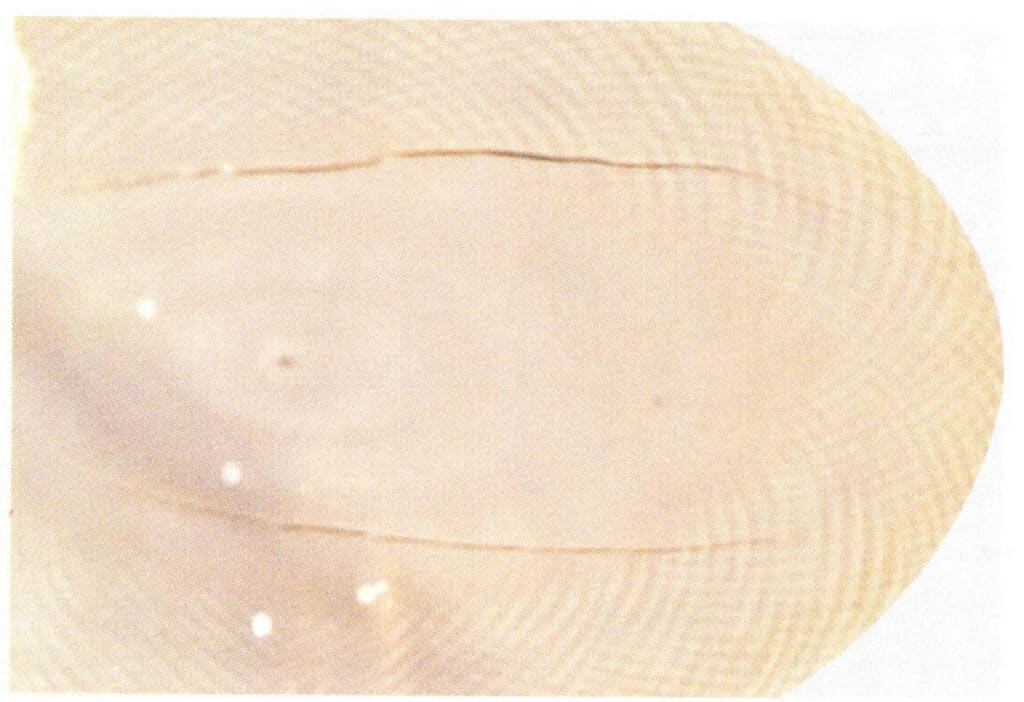

象牙象牙質の内層は、歯髄から放射状に伸びる硬いタンパク質でできた多数の細い管で構成されている。これらのチューブは、Retzius線(回転エンジン線または成長線とも呼ばれる)として知られる十字模様のテクスチャーを形成しています。この十字に曲がった構造パターンは、象牙とその製品を識別するための診断材料です。

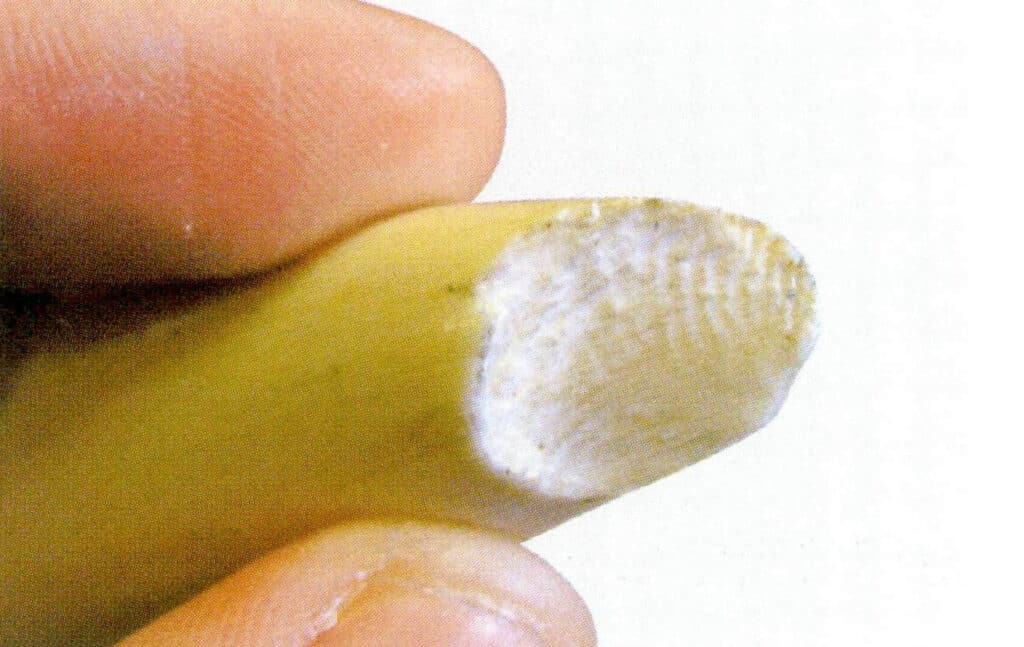

また、象牙の縦断面には波状のほぼ平行な縞模様が見られ、一本の長い牙から作られた大きなものでは長い牙の湾曲が観察できる。レツィウス線以外にも、同心円状の層構造や波状の平行縞が同じ象牙製品に共存することもある。象牙の識別上の特徴を図4-3-5~図4-3-12に示す。

図4-3-5 象牙の回転エンジン・パターン

図4-3-6 象牙の縦面に波状の平行な縞模様

図 4-3-7 象牙製品 (1)

図4-3-8 象牙製品(2)

図4-3-9 象牙のロータリーエンジンの木目と同心円状のラミネーション(1)

図4-3-10 象牙のロータリーエンジンの木目と同心円状の積層(2)

図4-3-11 象牙のロータリーエンジンの木目と波形の平行度(3)

図4-3-12 象牙のロータリーエンジンの木目と波形の平行度(4)

4.分類

4.1 アフリカ象牙

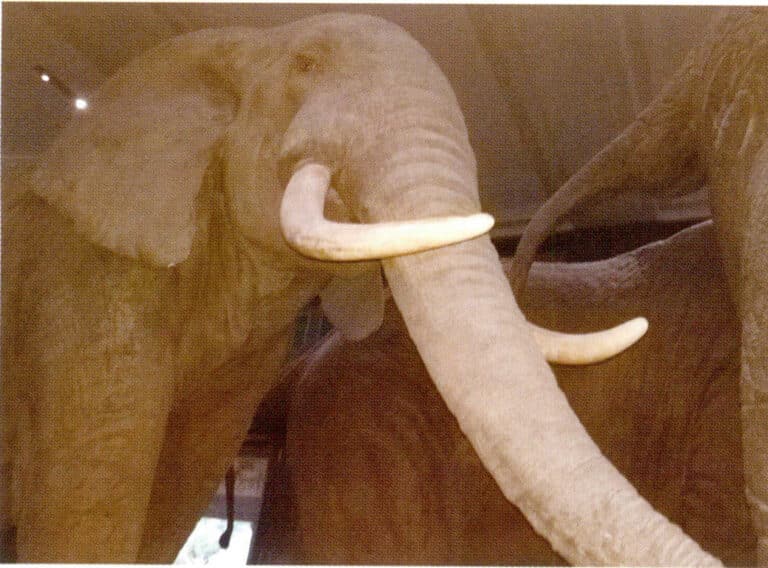

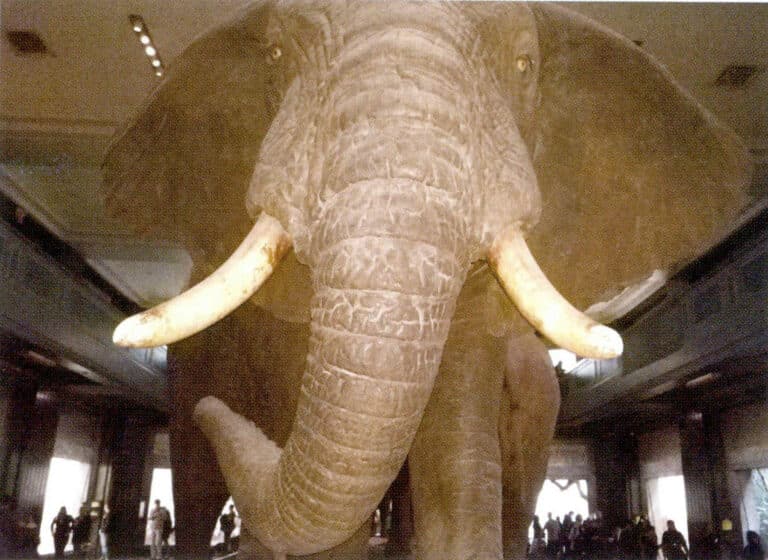

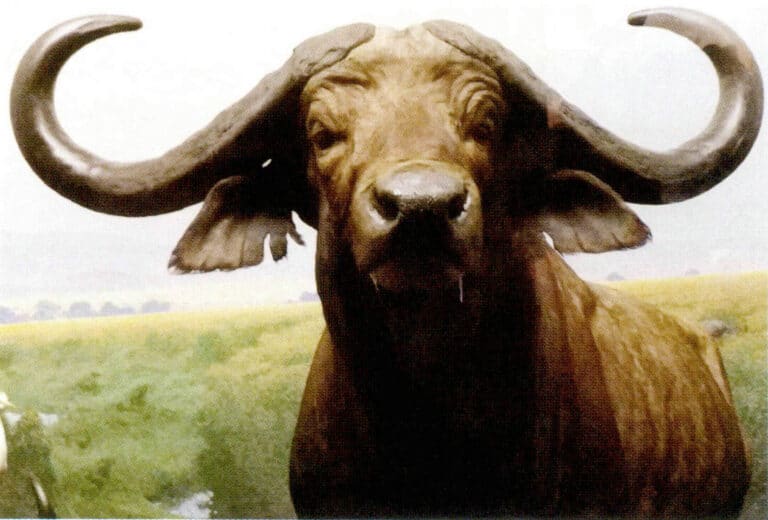

アフリカゾウは、現存する陸生哺乳類の中で最も大きく、アジアゾウよりわずかに大きい。アジアゾウとは、扇のように大きな耳で区別できる。

アフリカゾウは現生するゾウの仲間では最大であるため、牙も比較的大きく、オス・メスともに長い牙を持っている。その品質は産地によって若干異なる。

アフリカゾウの牙の中心を向いている2組のテクスチャーの間の角度は120°を超えることがあり、外層から内層への平均角度は(103.6±1.35)°である。

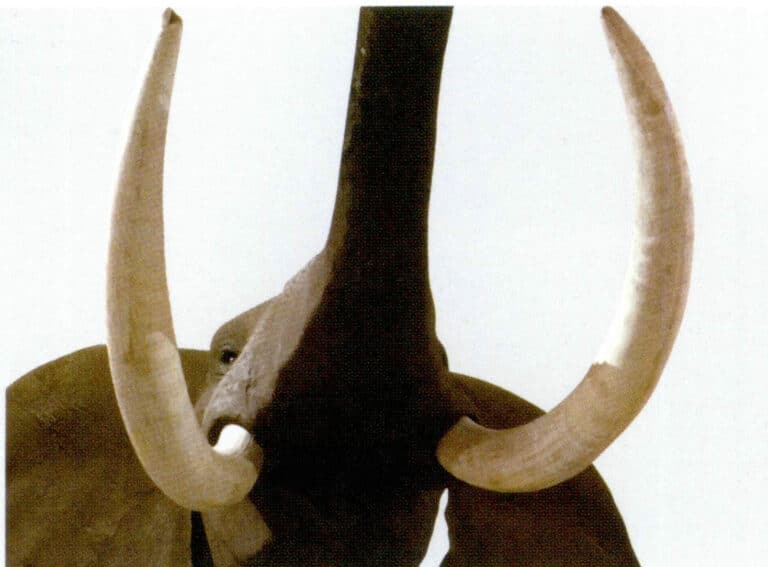

アフリカゾウと象牙は図4-4-1〜4-4-4に見られる。

図4-4-1 アフリカゾウ(1)

図4-4-2 アフリカゾウ(2)

図4-4-3 アイボリー(3)

図4-4-4 アイボリー(4)

4.2 アジアン・アイボリー

アジアの象牙は、インド、スリランカ、東南アジアのアジアゾウによって生産される。アジアゾウはアフリカゾウよりも小さく、メスのアジアゾウには牙がない。牙は一般的に小さく、大きいものでは1.5~1.8メートルに達する。一般に、比較的密度の高い白色として現れ、加工すると柔らかく、黄色く変色しやすい。

アジア象牙の中心を指す2つのテクスチャー・グループの角度は120°未満で、平均値は(91.1±0.70)°であった。

4.3 マンモス象牙

マンモスの象牙は、Mammuthus primigenius の牙である。象牙の取引が抵抗され禁止されているのとは異なり、マンモスの象牙の取引は合法とされている。

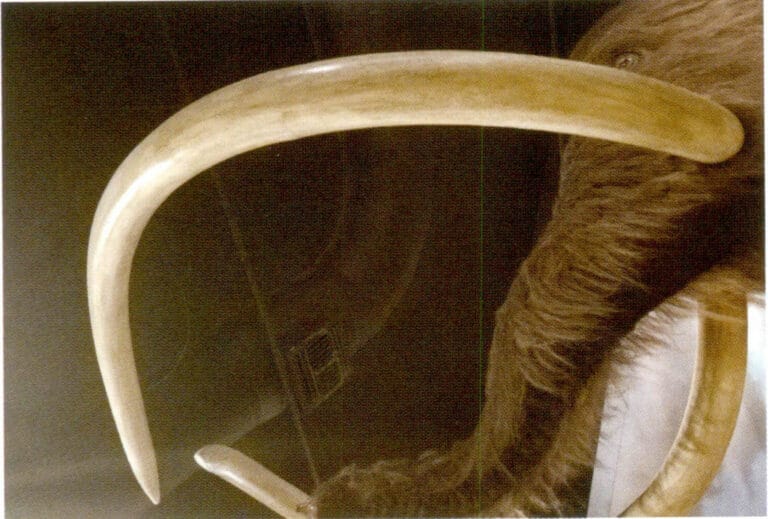

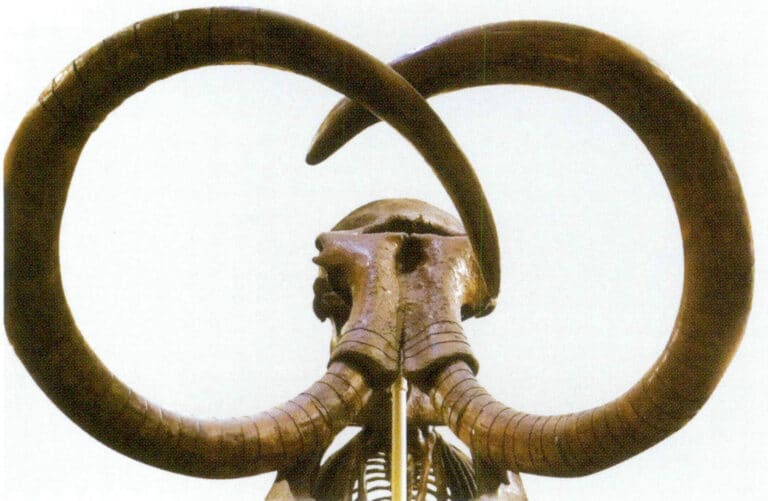

図4-4-5と4-4-6に見られるように、マンモス・プリミゲニウス(Mammuthus primigenius)は、ウーリー・マンモスとしても知られ、古代の脊椎動物の哺乳類に属し、寒冷な気候に適応している。かつては世界最大級のゾウであり、草原性マンモスの体重は12トンにも達し、地球上に生命が誕生して以来、陸上で生活し繁殖した有史以前の大型哺乳類のひとつであった。約500万年前に東アフリカと南アフリカに初めて現れ、その後ユーラシア大陸とアメリカ大陸に広がった。

図4-4-5 Mammuthus primigenius(1)

図4-4-6 Mammuthus primigenius(2)

マンモス・プリミゲニウス(Mammuthus primigenius)は、かつて更新世後期のユーラシア大陸北部と北アメリカ大陸北部のツンドラ地帯に生息していた。現在存在するマンモスの象牙は、ほとんどが半化石の状態です。現在、市場に出回っているマンモスの象牙製品のほとんどは、シベリア北部の永久凍土層から産出されたもので、マンモスの象牙は中国東北部などの地域でも発見されています。

これまでに発見されたマンモスの象牙のうち、彫刻に使用できるのはごく一部で、他の部分はすでに石灰化または石化しており、彫刻は困難である。マンモスは3700〜4000年前に絶滅したが、シベリアやアラスカなどに生息していたため、その牙のほとんどはシベリアやアラスカの永久凍土層に保存されている。前者は主に北極海に注ぐレナ川などの河川流域に、後者はかつてアラスカのユーコン川流域に生息していた。

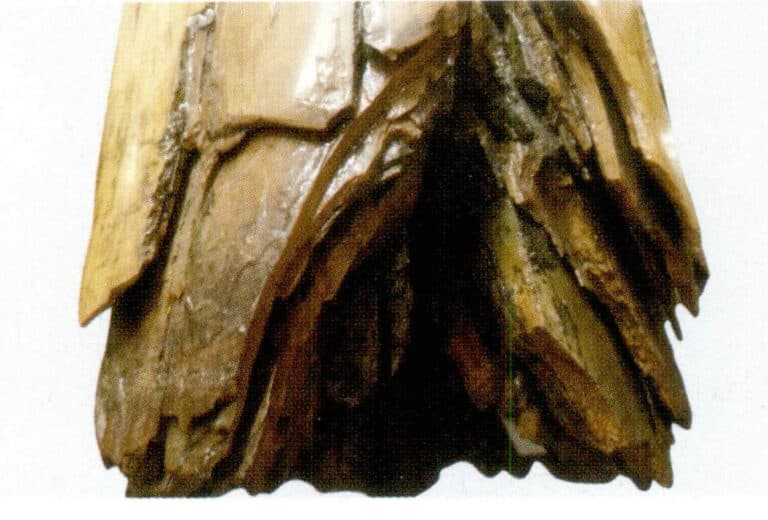

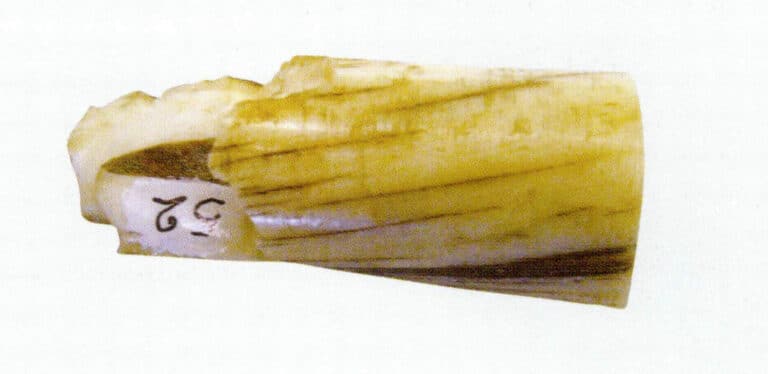

マンモスの象牙は同心円状の層構造を持ち、一般に外側から内側に向かって4つの層に分かれている:コラーゲン繊維の束または絹のような体とハイドロキシアパタイトの織り成す同心円層、コラーゲン繊維とハイドロキシアパタイトの交互の層によって形成され、牙の中心に向かって95°未満の角度で微小成長管が発達し、比較的ゆるい構造を持つ粗網状層(象牙質)、微細な網状層(移行層)、微細な同心円層または空洞(歯髄空洞)。マンモスの象牙の特徴を図4-4-7から図4-4-14に示す。

図4-4-7 マンモス象牙

図4-4-8 マンモス象牙断面の同心円構造(1)

図4-4-9 マンモス象牙断面の同心円構造(2)

図4-4-10 マンモス象牙断面の同心円構造(2I)

図4-4-11 マンモスの牙の同心円状の成長層と粗い細かい網目状の層(1つ)

図4-4-12 マンモスの牙の同心円状の層と粗く細かい網目状の層(2)

図4-4-13 マンモスの牙の同心成長層と網状層

図4-4-14 マンモスの牙の緩い構造と外皮

5.識別

象牙の識別とは、主に象牙とマンモスの象牙の区別、染色象牙と天然着色象牙の区別、象牙と模造品の区別を指す。

5.1 象牙とマンモスの象牙

マンモスの体は現代のゾウよりも大きく、その牙は現代のゾウ(アフリカゾウやアジアゾウなど)よりも長いだけでなく、2種類の牙の形にも大きな違いがあります。マンモスの牙はらせん状に湾曲しており、マンモスの牙はらせん状に長く湾曲しています。象牙とマンモスの象牙化石を図4-5-1と図4-5-2に示す。

図4-5-1 象牙

図4-5-2 マンモスの象牙の化石

(1) 宝石学の基本的性質

マンモスの牙は褐色で、地中で石化したためにざらざらしている。現代のゾウの牙は三日月型で、表面は乳白色からベージュ色できめが細かい。牙の外形の違いから、オリジナルの牙を識別するのは比較的容易である。

マンモスの象牙は、不規則な板状の物質で構成され、結合がより緩やかである。

高品質のマンモスの化石象牙と現代の象牙は、色、光沢、質感に大きな違いはありません。一般的に象牙の芯を指す2本の線の最大角度は、象牙の場合は120°以上、マンモスの場合は95°以下と考えられており、両者を明確に区別することができます。しかし、この方法は象牙内の試料の位置や切断角度などの要因に影響されます。同じ象牙でも、ルッツ線の角度は内層から外層にかけて異なり、外層の角度は内層より大きいのが普通である。マンモス象牙の線の角度は、アフリカ象牙、アジア象牙に関係なく、象牙のそれよりも小さいが、象牙の外層の角度はマンモス象牙の内層と中層の角度と重なっている。象牙とマンモス象牙の基本的な宝石学的特徴を表4-5-1に示す。

表4-5-1 象牙とマンモスの基本的な宝石学的特性

| 特徴 | アイボリー | マンモス象牙 | |

|---|---|---|---|

| 生き残りの時代 | コンテンポラリー | 第四紀後期、絶滅 | |

| 外観 | 三日月型 | スパイラルカーブ形状 | |

| 表面の色 | 乳白色からベージュ | 鉄イオンや銅イオンによる染色のため、皮膚は青、緑、茶色などの色になる。 | |

| 内部カラー | 乳白色 | 茶褐色、乳白色 | |

| 光沢 | 油性光沢 | ワックス状の光沢 | |

| テクスチャー | きめ細かくしっとり | 比較的乾燥し、ざらざらしており、わずかにひび割れがある。 | |

| タフネス | 高い | 低い | |

| 外側から内側への断面 | レイヤーI(粗い同心円状のラミネーション) | 同心円状に密集し、厚さは比較的薄い。 | 同心円状、厚みは比較的厚い |

| 第II層(粗いルッツ層) | テクスチャーラインの角度は大きく、約124°まで;ポイントから歯芯のテクスチャーの2つのグループの間の平均角度は110°;角度は根元から先端に向かって減少する。 | The incline Angle of the two groups of textures towards the tooth center is < 95°, and the incline Angle decreases from the root to the tip of the tooth. Relatively loose structure | |

| 第III層(シェラーツ層) | The average Angle of the two groups of textures pointing to the tooth center is < 90°, and the linear distance is about 0.1-0.5mm | The angle of the two sets of textures pointing to the dental center < 90° | |

| レイヤーIV(ファイン同心円積層) | 空洞(歯髄腔)を含む; 緻密または空洞 | 空洞(歯髄腔)を含む; 緻密または空洞 | |

| 縦断面 | ほぼ平行に断続的に分布するマイクロウェーブのような質感 | 電子レンジのような食感はあまり目立たない | |

| 紫外線 | 弱い青みがかった白色から強い青みがかった青色までの光沢がある。 | よく怠ける | |

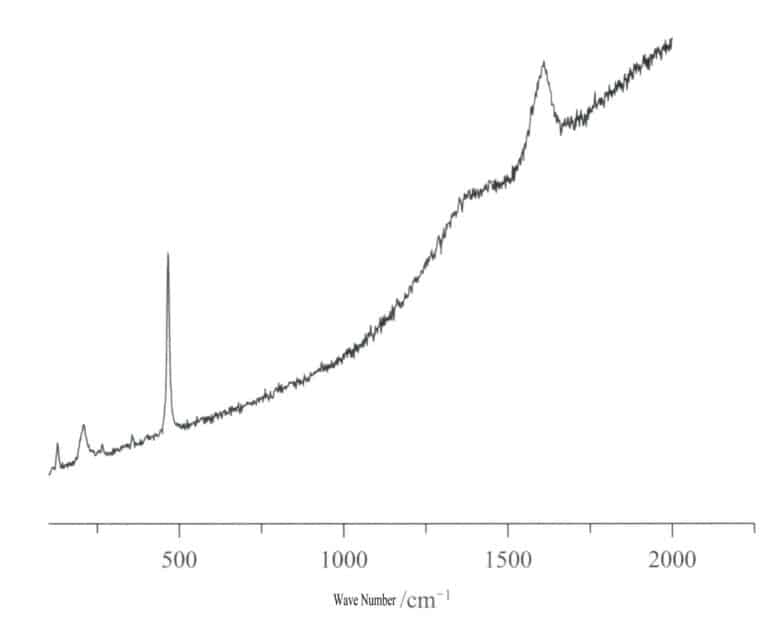

(2) 赤外線スペクトル特性

象牙とマンモスの象牙の主成分は同じで、主にハイドロキシアパタイトとコラーゲンであり、赤外スペクトルの振動帯域も同じです。赤外線スペクトル検査では、象牙とマンモス象牙の識別に一定の限界があります。

象牙とマンモス象牙の主な吸収ピークは 1000-3500 cm-1 以内である。N-Hの面内屈曲振動とC-Nの伸縮振動の赤外合成バンドは1240cm-1付近にある(アミドIIIバンド);アミド中のN-Hの面内屈曲振動とC-Nの伸縮振動(アミドIIバンド)の赤外振動バンドは1560cm-1付近にある;ヒドロキシリン酸カルシウムの[PO4]3-反対称伸縮振動バンドは1120-1030cm-1に位置する。コラーゲンのアミノ基と水酸基の振動は3400cm-1にある。

マンモスの象牙は石化が進み、コラーゲンに対応する振動バンドの強度が低下している。石化の過程で、埋蔵マンモス象牙のコラーゲン中のアミド結合は容易に破壊される。石化の進行が激しくなると、マンモス象牙のコラーゲンに特徴的な赤外吸収帯の強度は減少または消失する。外層から歯の中心部にかけての断面では、C-O伸縮振動(アミドIバンド)、C-H伸縮振動(アミドIIバンド)、N-Hの面内屈曲振動を伴うC-N伸縮振動(アミドIIIバンド)による吸収帯の強度が減少します。表4-5-2参照。

表4-5-2 象牙とマンモス象牙の赤外スペクトル

| 特性振動スペクトルバンド/cm-1 | 振動モード |

|---|---|

| 1660 | C-O伸縮振動(アミドIバンド) |

| 1560 | C-H伸縮振動とN-H面内屈曲振動(アミドIIバンド) |

| 1240 | C-N伸縮振動とN-H面内屈曲振動(アミドIIIバンド) |

| 1456 | C-H屈曲振動 |

| 1030 ~ 1120 | [PO4]3- 反対称伸縮振動 |

(3) 蛍光スペクトル特性

コラーゲン中のアミノ酸のコンフォメーションの違いや微妙な変化、例えばアミノ酸の質量分率や微小環境(アミノ酸残基周辺の他の有機基、無機基、イオンを指す)の違いが蛍光スペクトルに反映される。つまり、ペプチド鎖の構造の違い(アミノ酸配列の違い)も蛍光スペクトルに反映される。ペプチド鎖のアミノ酸配列が同じ場合、その特性は残基の微小環境の違いによっても影響を受け、同様に蛍光スペクトルに表される。

化石化により、マンモス象牙中のトリプトファンとチロシンは、質量分率と微小環境の点で象牙中のものとは大きく異なる、ある種の変化を受ける。化石の影響により、マンモス象牙中のコラーゲン成分は損傷を受けている。コラーゲンは象牙やマンモスの牙に含まれる重要な有機物成分で、3本のポリペプチド鎖からなり、それぞれが典型的なアミノ酸配列を持つ。タンパク質中の励起光で蛍光を発するアミノ酸は、トリプトファン、チロシン、フェニルアラニンである。側鎖の発色団が異なるため、蛍光の励起スペクトルと発光スペクトルも異なる。

マンモスの象牙では、化石化によりアミノ酸中のチロシンやトリプトファンの質量分率が象牙に比べて減少している。象牙の蛍光ピークは307nm、マンモスの蛍光ピークは315nmであり、象牙の蛍光強度は高い。

5.2 最適化処理

象牙の漂白とワックスがけは最適化に属し、容易に発見できるものではない。

染色された象牙製品は、構造的な模様に沿って色が集中したり、色の斑点が見られることがある。図4-5-3、4-5-4参照。

図4-5-3 染色象牙と天然着色象牙

図4-5-4 染められた象牙

5.3 模造品

一般的な象牙の模造品には、他の哺乳類の牙、骨、植物性象牙、プラスチックなどがある。

牙は非常に強く、成長し続ける歯で、哺乳類の上顎や下顎の骨から発達する。これらの歯は、これらの動物の顎をはるかに超えて伸びている。切歯の牙を持つ動物もいれば、犬歯を持つ動物もいる。象牙もそのひとつであるため、他の動物の歯は見た目が象牙に似やすい。しかし、動物によって歯の管構造は異なり、微小管の立体構造も異なる。さらに、歯の大きさにも大きな違いがある。

模造品には、象牙とその模造品を見分ける鍵となる、象牙独特の螺旋状のエンジンの模様がない。象牙の主な限界の特徴を表4-5-3に示す。

表4-5-3 象牙の主な制限の特徴

| 主な模造品 | 特徴 |

|---|---|

| 他の動物の牙 | 同心円状の層構造で、中心部にはしばしば穴や空洞があり、象牙質は比較的粗い。 |

| 骨 | 外観と物理的性質が歯に非常に似ている。断面では小さな穴のように見え、縦断面では線状に見える多数の小さなチューブを含む。 |

| 象牙 | 断面は不鮮明な同心円状、縦断面は平行線状で、透過光や反射光で観察すると点状や穴状の模様が見られる。 |

| プラスチック | 波状のほぼ平行な縞模様を示すことができる;縞模様の外観は規則的である;"回転警告 "模様は全くない。 |

(1) 一角クジラの牙

氷クジラ、一角クジラ、角クジラとも呼ばれるイッカクは、上あごから伸びる長い牙が特徴で、その長さは2メートルにも達するため、角と間違われることもある。オスのイッカクは上あごの左側から牙が出ることがあり、口から長い棒のように突き出ている。ごく少数の雄イッカクには2本の牙が生えることもある。ほとんどの雌イッカクの牙は、通常上あごの中に隠れていて、口の外には出ていない。

イッカクの長い牙は歯髄と神経で満たされており、人間の歯に似ている。牙の内部は空洞で、断面図を見ると、同心円状の成長線に囲まれた大きな中央空洞があり、最外層には螺旋状の溝を特徴とする象牙質の粗い層がある。イッカクの牙については図4-5-5を参照。

(2) クジラの象牙

クジラの象牙はマッコウクジラの歯である。下あごには20~26対の大きな円錐形の歯があり、上あごには歯ぐきの中に埋まっているか、ソケットしかない小さな歯がある。

クジラの象牙は15センチにもなり、ざらざらした質感がある。

(3) セイウチの牙

オドベヌス・ロズマルス(Odobenus rosmarus)は、主に北極圏または北極圏に近い温帯の海に生息する。セイウチの体は大きく、オスもメスも口角から下方に伸びる2本の長い牙を持ち、生涯成長し続ける。重さ約4kg、長さ90cmの一対の牙を図4-5-6に示す。

セイウチの牙は一般に25~38cmだが、もっと長いものもある。断面は楕円形で、中央には穴があり、粗い気泡のような、あるいは球状の物質でできている。 セイウチの象牙製品を図 4-5-7 に示す。

図4-5-6 セイウチ

図4-5-7 セイウチの牙

(4) イノシシの歯

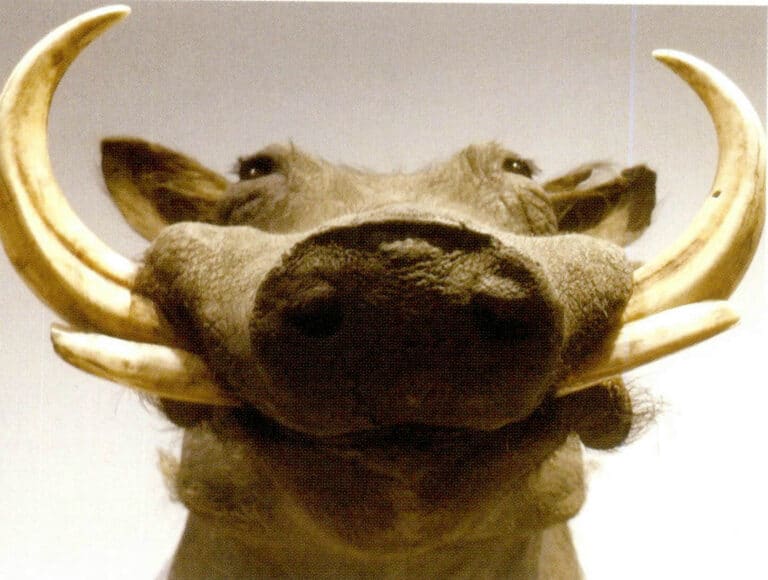

オスのイノシシの歯は鋭く発達しており、上顎の犬歯が露出して上を向いている。

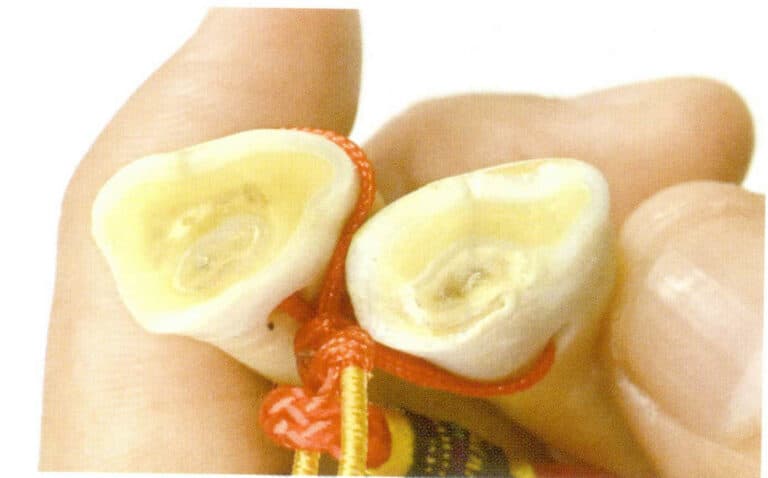

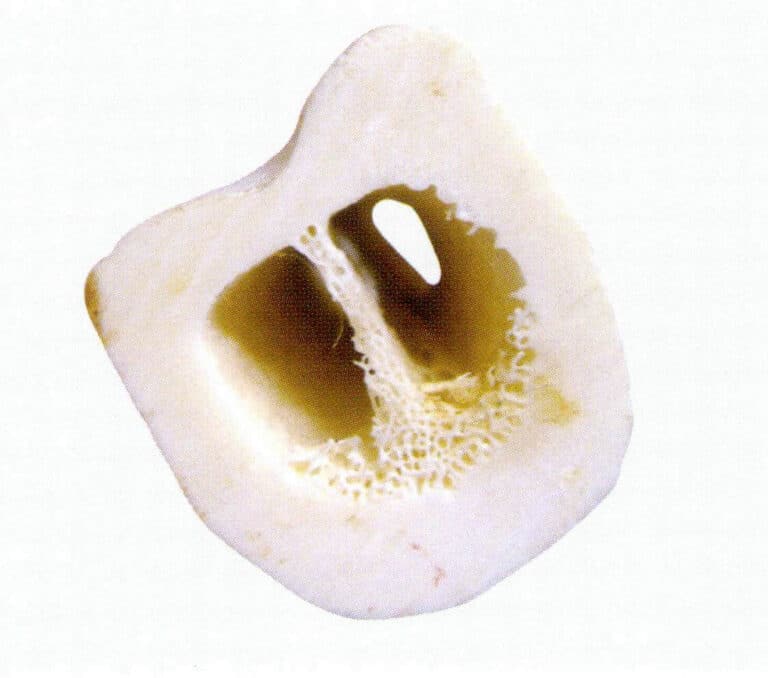

イノシシの歯の断面は三角形に近く、サイズが小さく、断面が同心円状になることもある。図4-5-8から4-5-15参照

図4-5-8 イノシシ

図 4-5-9 イノシシ 2

図4-5-10 イノシシ3

図4-5-11 イノシシの頭骨と歯

図4-5-12 イノシシの歯(1)

図4-5-13 イノシシの歯(2)

図4-5-14 イノシシの歯(2I)

図4-5-15 イノシシの歯の断面

(5) カバの歯

カバ(Hippopotamus amphibius)の切歯と犬歯は牙状で、攻撃のための主な武器となる。下の切歯はシャベルのように前方に平行に伸び、その長さは60~70cmにも達し、犬歯も75cmほどになる。

カバの歯の断面は、円形、正方形、三角形がある。厚いエナメル質の外層を持ち、小さな穴がある三角形の断面を持つカバの歯を除いて、他の歯は穴も中央の成長核もなく、堅固である。

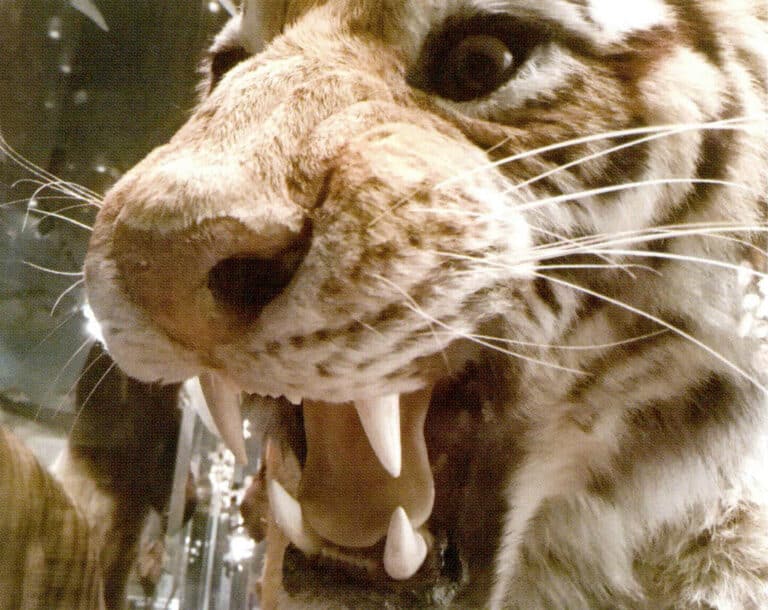

(6) その他の動物の歯

トラの歯、オオカミの歯、クマの歯など、他の動物の歯は物理的性質は象牙に似ているが、大きさや断面構造が大きく異なる。

図4-5-16 タイガー・トゥース

図4-5-17 ウルフ・トゥース

(7) 骨

骨は見た目も物理的性質も象牙に似ているが、構造的な違いがある。骨は多くの細い管からなり、断面では小さな点として、縦断面では線として見える。

骨にワックスやオイルが塗られている場合、研磨された骨の底面や側面でその構造が容易に観察できる。骨と骨製品を図4-5-18と図4-5-19に示す。

図4-5-18 骨

図4-5-18 骨の断面図

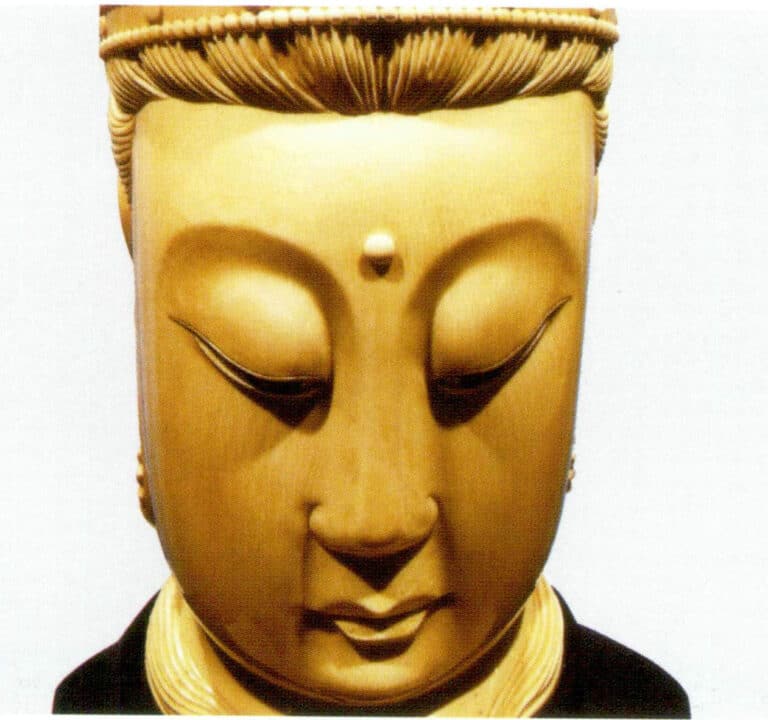

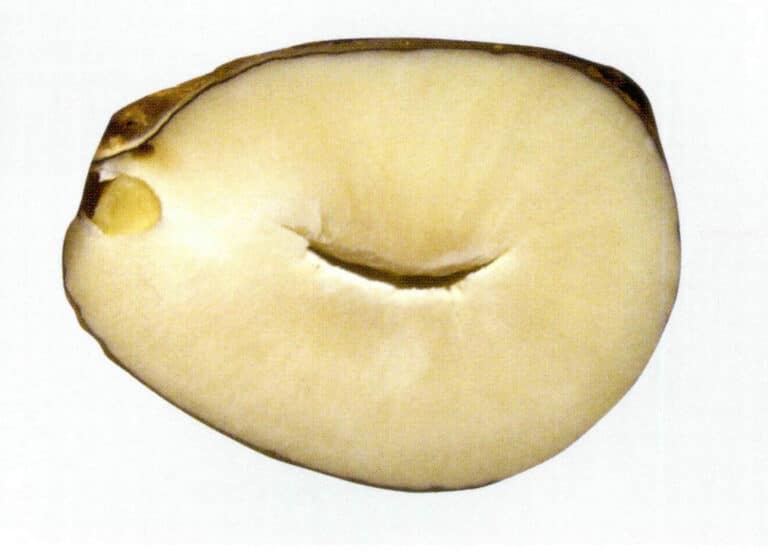

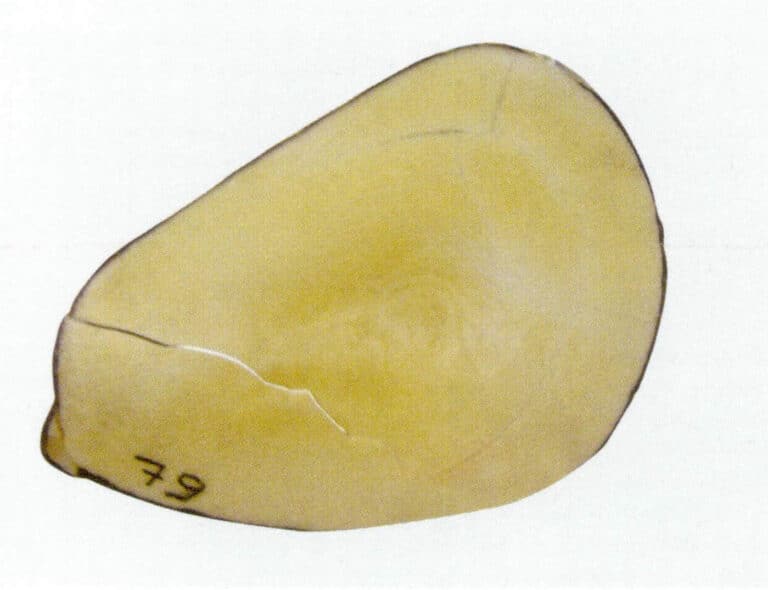

(8) 植物の象牙

植物の象牙とは、ある種のヤシの木の実を指す。象牙の果樹はココナッツの木に似ており、その胚乳はココナッツの果肉に似ている。胚乳は最初は液状で、成熟するにつれて硬くなり、動物の象牙に似た特徴を示し、年輪のような模様がある。その質感、硬さ、色は象牙に似ている。それゆえ、"植物の象牙 "または "象牙の果実 "と呼ばれる。

象牙の木の成長は非常に遅く、繊維に包まれた実をつけるまでに約15年、完全に成熟するまでに8年かかる。果実が完全に成熟し、自然に地面に落ちたとき、地元の人々によって収穫される。果実は熱帯の気候の中で天日干しされなければならない。

を3~4ヶ月間日光に当てて完全に熟成させ、象牙に似た白くて硬い物質に変化させる。硬い外皮を取り除き、完全に乾燥させた象牙の実は、彫刻の材料として使用したり、精巧な工業用日用小物製品に加工したり、様々な工芸品に彫り込んだりすることができる。

早くも19世紀には、ドイツの商人が南米で初めて植物象牙を発見し、主に衣服の装飾品としてヨーロッパ市場に導入した。その後、高級ファッション用のボタンにも加工されるようになった。

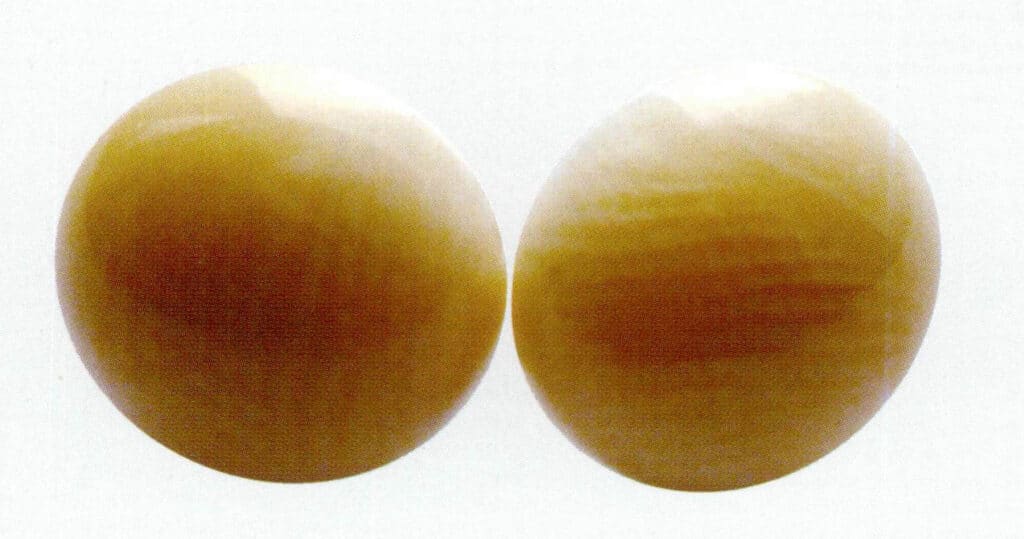

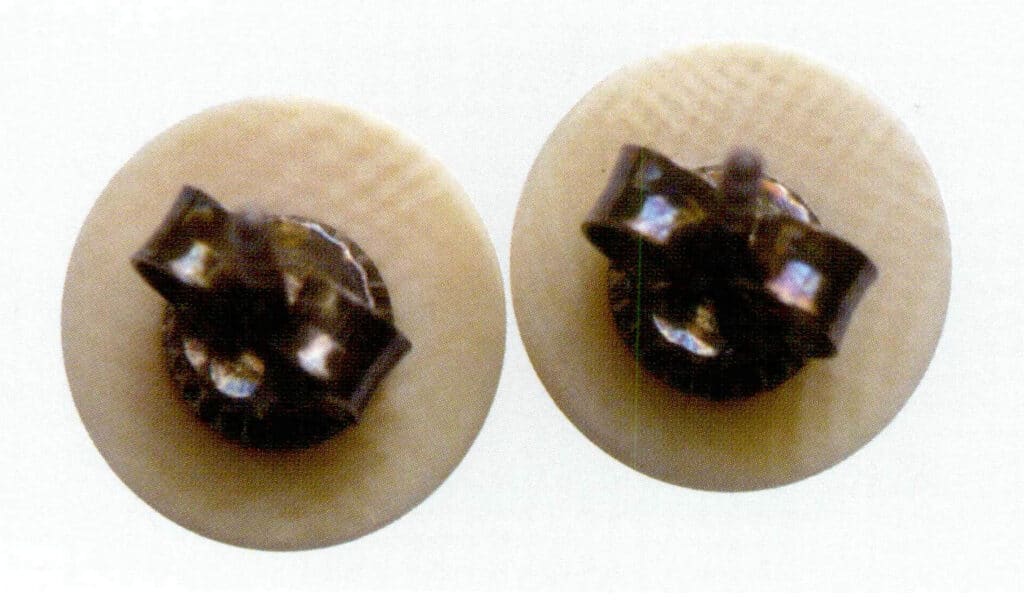

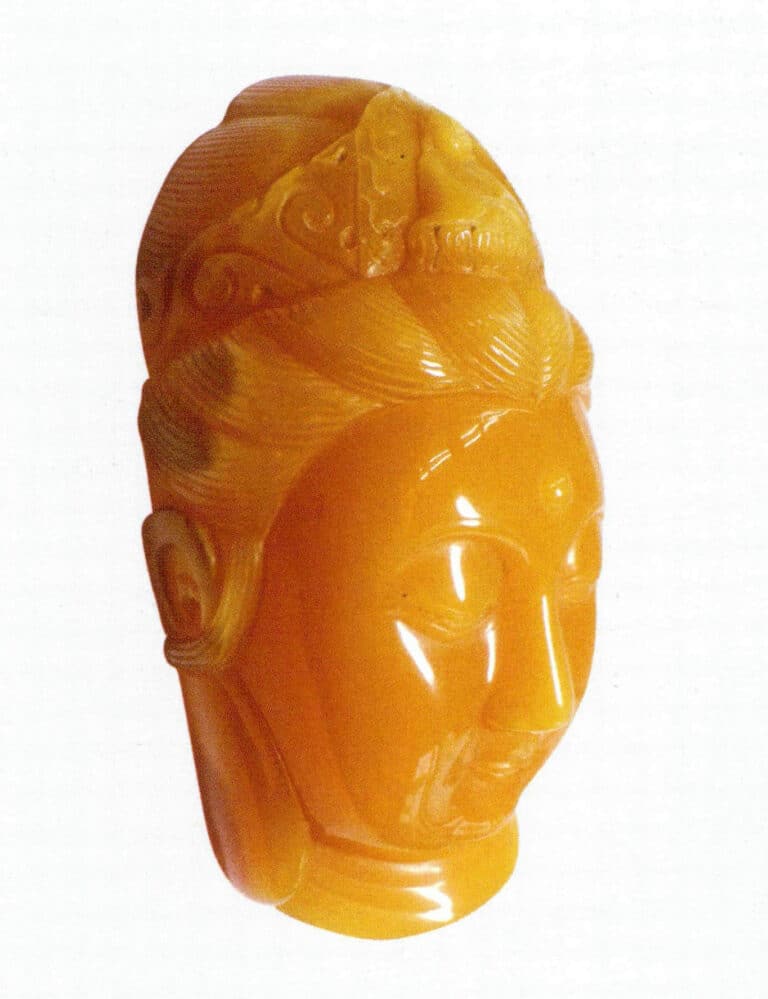

植物象牙の果実の大きさは2~3cmで、5cmに達するため、植物象牙から作られる製品は通常小さい。植物象牙を図4-5-20から図4-5-23に示す。

図4-5-20 植物象牙の果実

図4-5-21 植物象牙のスライス

図4-5-22 植物象牙の彫刻

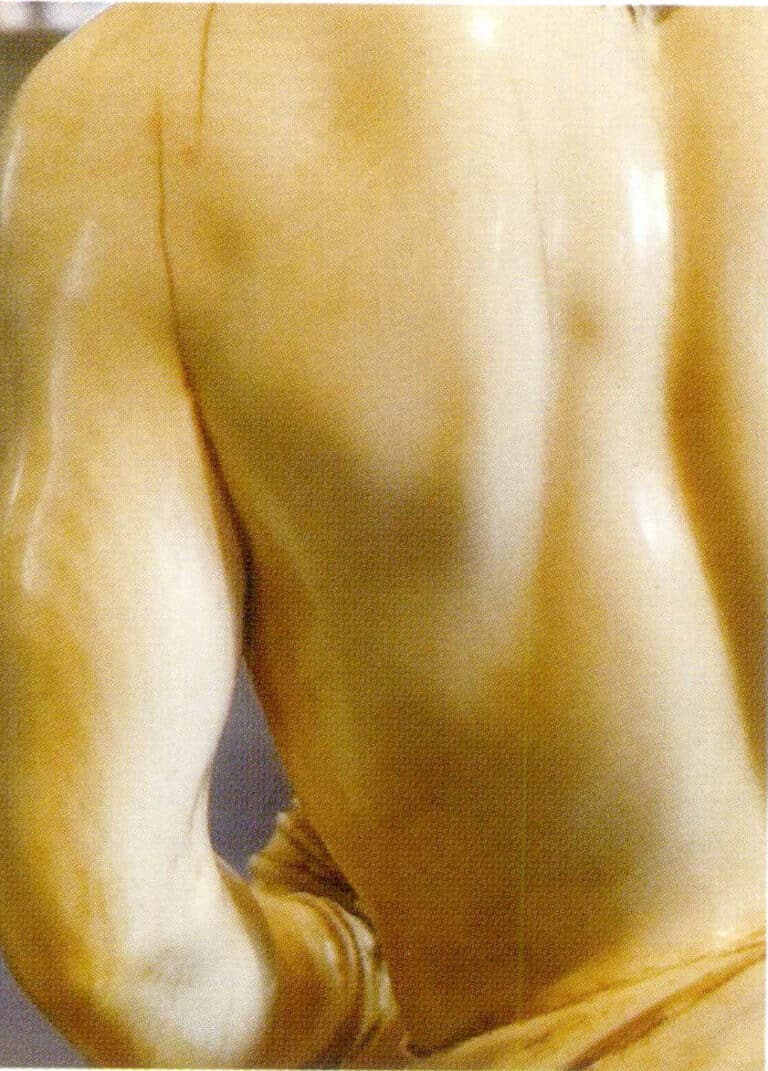

図4-5-23 植物象牙のストライプ

(9) プラスチック

最も一般的に使用されるプラスチックはセルロイドで、象牙の断面に見られる縞模様を模倣した層状のパターンを作ることができる。その縞模様はより規則正しく、"ロータリーエンジン "のようなスタイルはまったくない。

6.メンテナンス

日光に当たったり、空気中に長時間放置したりすると、象牙にひび割れが生じたり、汗などによる浸食で象牙が黄色く変色したりすることがある。

象牙製品の具体的なメンテナンス方法は、真珠や珊瑚と同じです。

セクション II その他の有機宝石

1.ヘルメットサイチョウ

宝石として使われるヘルメット・サイチョウ(Rhinoplax vigil)は、サイチョウの額にあるヘルメットのような角質の突起である。一般的な鳥の頭蓋骨は中が空洞で彫ることができないが、ヘルメットサイチョウのカスクは外側が赤く、内側が黄色いしっかりしたもので、きめが細かく彫りやすいため、装飾品やビーズチェーン、ペンダントなどさまざまな工芸品にすることができる。

1.1 アプリケーションの歴史と文化

サイチョウ目サイチョウ科サイチョウ属のサイチョウで、1988年にサイチョウ科サイチョウ属に分類されることが示唆された。

ヘルメットサイチョウはサイチョウの中で最も大きく、体長は110~120cm、体重は雄で3.1kg、雌で2.6~2.8kgに達する。頭部、頸部、背部、翼縁、胸部、上腹部の羽毛は暗褐色で金属光沢があり、翼縁と尾羽は白色で黒色の幅広い縞模様があり、下腹部は白色である。

ヘルメットサイチョウは通常ペアか小さな群れで生活し、他のサイチョウと同様に樹洞に営巣する。主に標高1500m以下の広葉常緑樹林の低山や山麓に生息し、一般に密林の奥深くの大木(密林の熱帯雨林など)を好む。主にイチジクなどの果実や種子を食べ、カタツムリ、ミミズ、昆虫、げっ歯類、ヘビなども食べる。生息地は主にビルマ南部、タイ南部、マレー半島、インドネシアなど。1950年代以前にはシンガポールにも生息していたが、現在は絶滅している!

近年、地域の農業、工業、林業の発展とともに森林火災の脅威により、ヘルメットサイチョウの生息地である森林植生が減少している。ヘルメットサイチョウの頭部や甲冑は工芸品や彫刻に、羽毛は装飾品に、成鳥はペットとして飼うことができるため、ヘルメットサイチョウはさまざまな狩猟に遭い、個体数が急速に減少している。現在、ヘルメットサイチョウは非常に絶滅の危機に瀕しており、国際自然保護連合のレッドリストでは準絶滅危惧種に分類され、ワシントン条約(絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約として知られるワシントン条約)の付属書[リストでは、その国際取引を禁止している。中国は1981年にワシントン条約に加盟した。関連法規によると、ヘルメットサイチョウは中国の国家レベルの重要野生生物保護基準に従って管理されている。

1.2 原因

ヘルメットをかぶったサイチョウは、突き出たくちばしの上にヘルメットが乗っているような形をしている。ヘルメットには頭蓋骨に関連した凹凸の変化がある。他のサイチョウと異なり、頭蓋骨の内部は堅固で、鳥の総重量の10%近くを占める。嘴と同じ黄色い角質の結合組織でできている。

成鳥になると、尾羽の付け根にある尾脂腺から尾脂を分泌し、カスクの表面を真っ赤にコーティングするが、額には黄色が残ることが多い。

1.3 宝石学的特徴

ヘルメット・サイチョウの宝石学的必須特性を表7-1-1、図7-1-1、図7-1-2に示す。

表7-1-1 宝石学的基本特性

| 主要コンポーネント | ケラチン、カロテノイド | |

|---|---|---|

| 構造 | 淡色部分は特徴的な "バブル状 "の構造を持ち、顕微鏡的には層状の鱗片成長構造を持ち、黄色のマトリックスには平行な帯状の成長構造が共通して発達し、赤色と黄色のマトリックスの間にはグラデーションの移行が見られる。 | |

| 光学特性 | カラー | ベースは白に淡黄色、黄金色から淡褐色で、トップからエッジまでのつなぎ目には色調の変化を伴う赤の層がある。 |

| 光沢 | 樹脂から油性の光沢。 | |

| 紫外線蛍光 | 紫外線下では青白色から白亜色。 | |

| 機械的特性 | モース硬度 | 2.5 ~ 3 |

| 骨折 | 不揃いな割れ目、鋸歯状、薄片状。 | |

| 相対密度 | 1.29 ~ 1.3 | |

| 特殊特性 | 熱針テスト(破壊的):焦げたタンパク質臭 | |

図7-1-1 「ヘルメット・サイチョウ」カービング(1)

図7-1-2 「ヘルメット・サイチョウ」カービング(2)

1.4 分光学的特徴

(1) 赤外線スペクトル

赤外スペクトルにはアミドに特徴的な吸収帯が見られ、ヘルメットサイシンはペプチド結合(-CONH-)の振動による赤外吸収スペクトル、すなわちアミドA、B、I、II、IIIバンドを示し、タンパク質の存在を明らかにしている。

(2) ラマン分光法

ヘルメットサイチョウのラマンスペクトルは、タンパク質とカロテノイドの特徴的なラマンピークを同時に示している。1270cmのラマンピーク-1 はアミドIIIバンドに起因する v (C-N)の伸縮振動によるもので、タンパク質の存在を示している。1517cm-1と1157cm-1はカロテノイドに起因し、赤色領域のピーク強度は黄色領域よりも強い。

(3) 紫外可視スペクトル

ヘルメット型サイチョウの黄色部分の紫外可視スペクトルは、青紫領域に3つの吸収ピークを示し、具体的には431nm、457nm、486nmに特徴的な吸収ピークを示す。青紫色領域の吸収により、ヘッドギアのベースは青紫色の補色を呈し、グースイエロー調となる。ヘルメットサイチョウの赤色部分はカロテノイドの含有量が多いため、580nm以下の領域で完全な吸収を示し、吸収が飽和する。水酸基の倍音振動により、910nmに弱い吸収ピークが生じることがある。

1.5 識別

(1) 模造品

模造品は主に合成樹脂製で、図7-1-3に示すように、黄色い下地と赤い部分に気泡が見える。

(2) スプライシング

黄色いヘルメットサイチョウと赤い人工樹脂を組み合わせた典型的なヘルメットサイチョウの工芸品。識別の特徴:拡大すると、黄色い部分と赤い部分の接合部には明確な境界があり、継ぎ目が見える。赤い部分には気泡が見える。

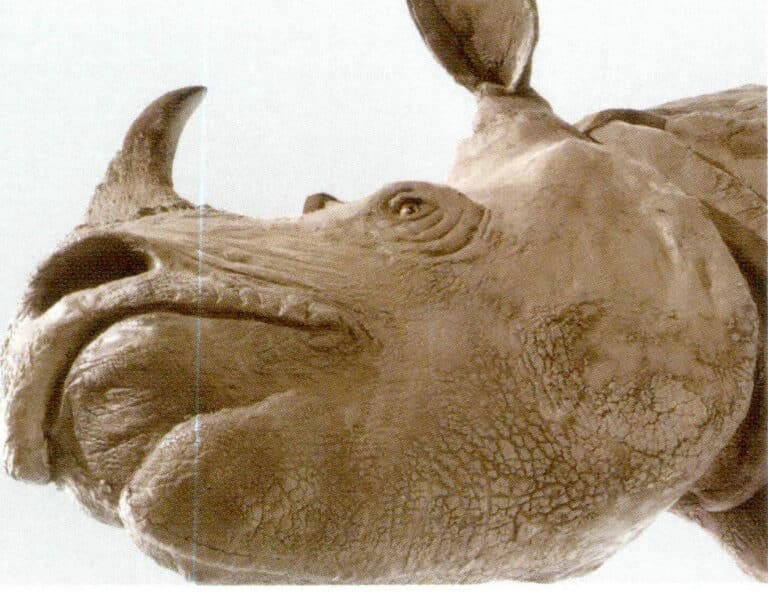

2.サイの角

サイの角は、サイ科の動物の角である。

2.1 アプリケーションの歴史と文化

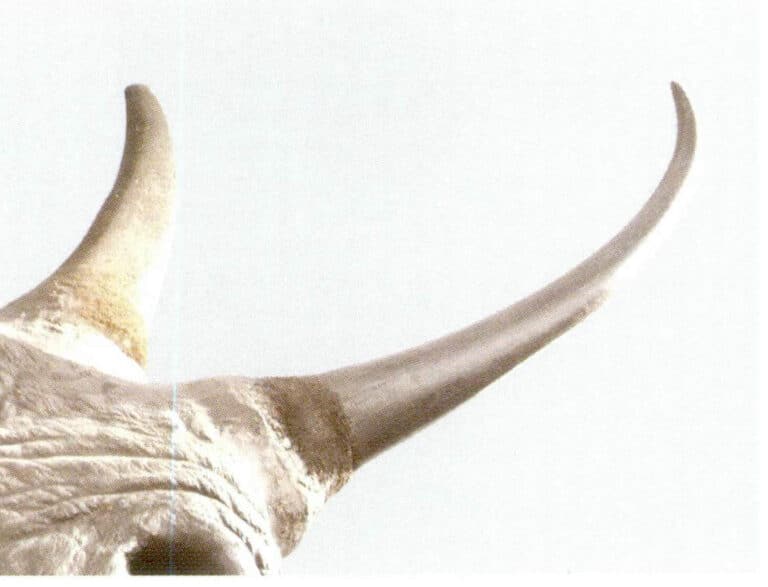

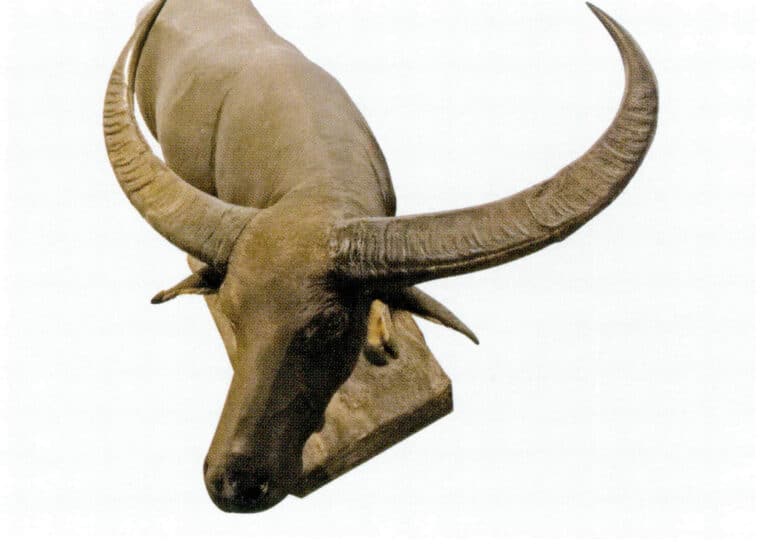

サイの角は、アフリカサイの角(ブロードホーンとも呼ばれる)とアジアサイの角(シャム角とも呼ばれる)に分けられる。広角はアフリカのクロサイとシロサイから取れる。クロサイはアフリカの二本角サイとしても知られ、アフリカ南東部のさまざまな国に生息している。シャム角はインドサイ、ジャワサイ、スマトラサイに由来し、犀角とも呼ばれ、輸入当時は蛇角と呼ばれていた。

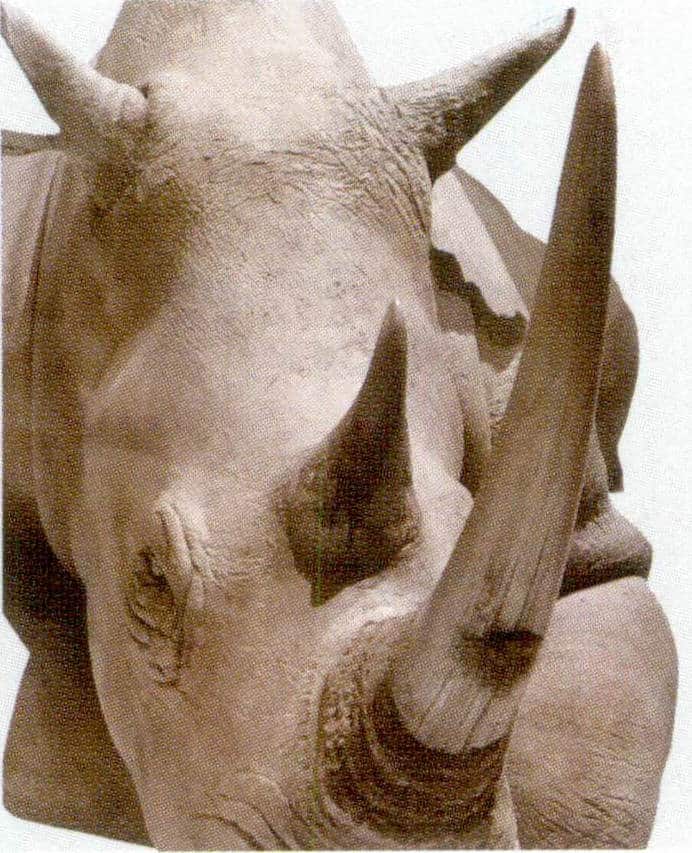

図7-2-1 サイ(1)

図7-2-2 サイ(2)

図7-2-3 サイ(3)

図7-2-4 サイ(4)

図7-2-5 サイ(5)

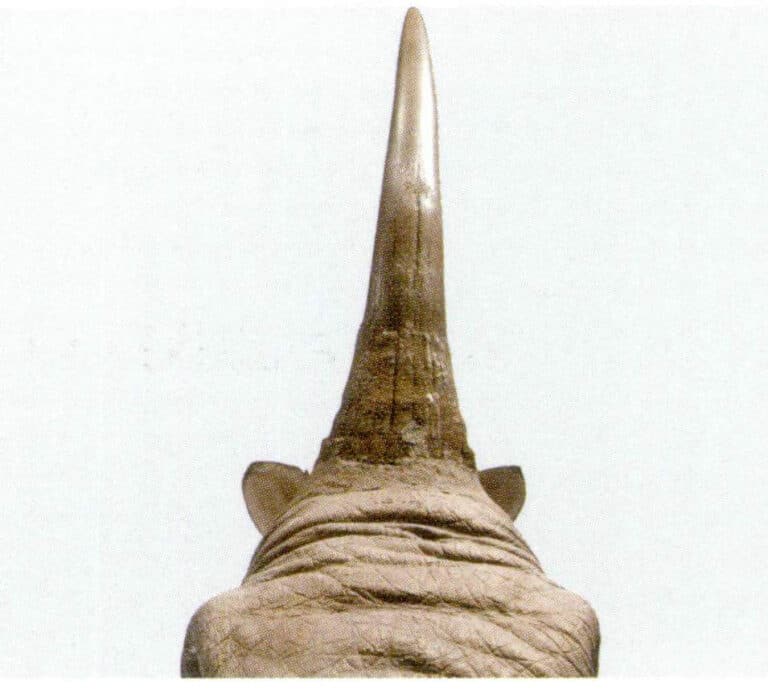

図7-2-6 サイの角(1)

図7-2-7 サイの角(2)

図7-2-8 サイの角(3)

図7-2-9 サイの角の根元

図7-2-10 サイの角の中央部

コピーライト @ Sobling.Jewelry - ジュエリー カスタムジュエリーメーカー、OEMおよびODMジュエリー工場

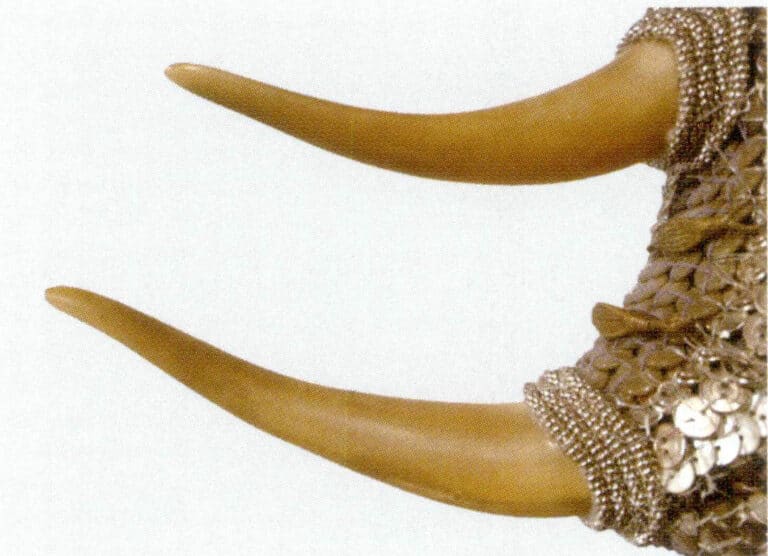

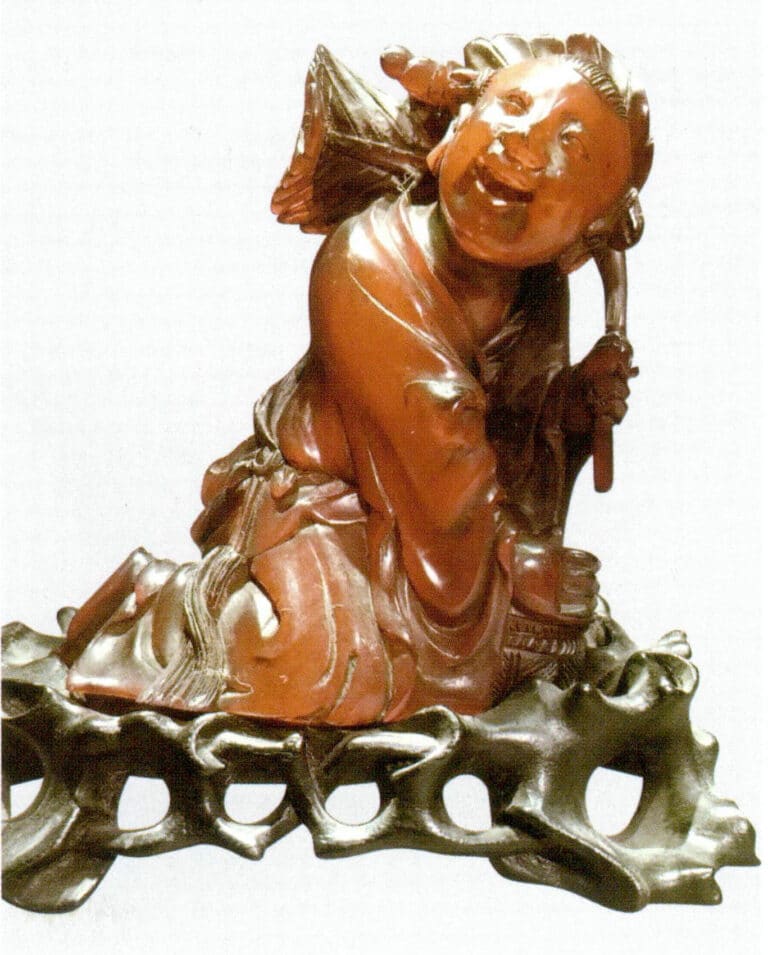

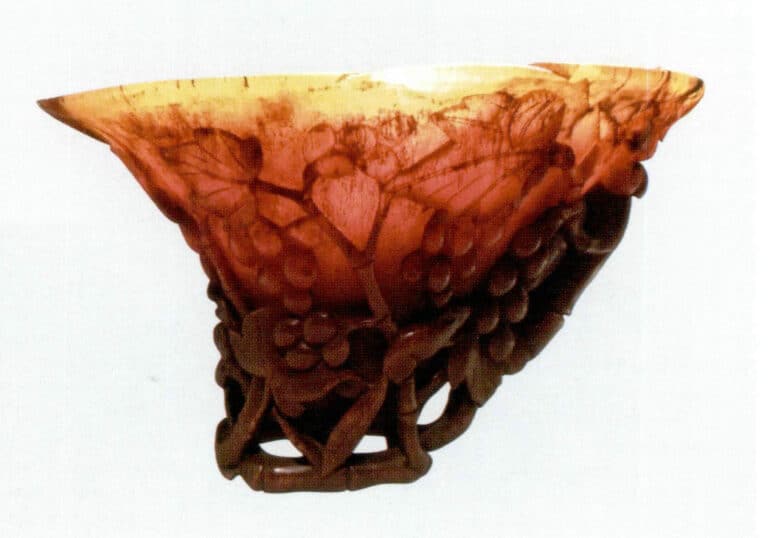

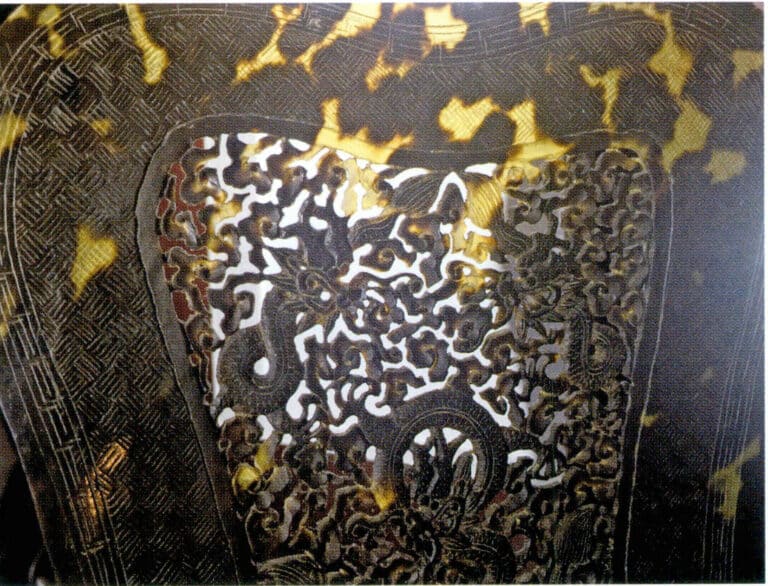

犀角は、中国では数千年前から伝統的な漢方薬や盃などの工芸品として使われてきた歴史がある。図7-2-11から図7-2-18に、古代中国の宮廷から出土した犀角工芸品を示す。

利益追求のため、サイは大量に狩られてきた。サイは現在、絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約)の付属書IとIIに記載されている。ワシントン条約付属書IIに記載されているシロサイを除き、サイ科の他の種はすべてワシントン条約付属書Iに記載されている。ワシントン条約の加盟国である中国は、1993年以降、サイの角の取引(識別可能な部品およびその成分を含む製品を含む)を禁止している。

図7-2-11 古代中国の宮殿における犀角製品(1)

図7-2-12 古代中国の宮殿における犀角製品(2)

図7-2-13 古代中国の宮殿における犀角製品(3)

図7-2-14 古代中国の宮殿における犀角製品(4)

図7-2-15 古代中国の宮殿における犀角製品(5)

図7-2-16 古代中国の宮殿における犀角製品(6)

図7-2-17 古代中国の宮殿における犀角製品 (7)

図7-2-18 古代中国の宮殿における犀角製品(8)

2.2 原因

犀の角は主にケラチンと呼ばれる動物性タンパク質の繊維から成り、内部は固形である。

2.3 宝石学的特徴

犀角の宝石学的特徴を表7-2-1、図7-2-19~7-2-30に示す。

表7-2-1 サイの角の宝石学的特徴

| 主要コンポーネント | ケラチン、コレステロールなど |

|---|---|

| 構造 | 「先端は固く、鼻や額に向かって空洞」、「同心円状のリング状」:断面が木の年輪に似ている。 |

| カラー | 黄色、褐色から赤褐色、黒色など。 |

| 光沢 | 樹脂から油性の光沢 |

| 透明性 | 半透明から不透明 |

| 識別機能 | 長手方向の表面には、互いにくっつくことのない平行な線状の束が、「竹絹」とも呼ばれる楕円形の円錐形に配向して湾曲している。断面を見ると、糸状の束がゴマや魚卵のように密に分布している。 |

図7-2-19 サイの角の長手方向の表面の縦線

図7-2-20 サイの角の断面図

図 7-2-21 サイ角製品の「竹絹模様」(1)

図 7-2-22 サイ角製品の「竹細工」(2)

図 7-2-23 サイホーン製品の「竹絹模様」(3)

図 7-2-24 サイホーン製品の「竹絹模様」(四つ)

図 7-2-25 サイの角のブレスレット

図7-2-26 サイ・ホーン・ブレスレットの外側は "竹絹模様"

図7-2-27 「竹絹模様」と「魚の卵」を示すサイ・ホーン・ブレスレット(反射光)

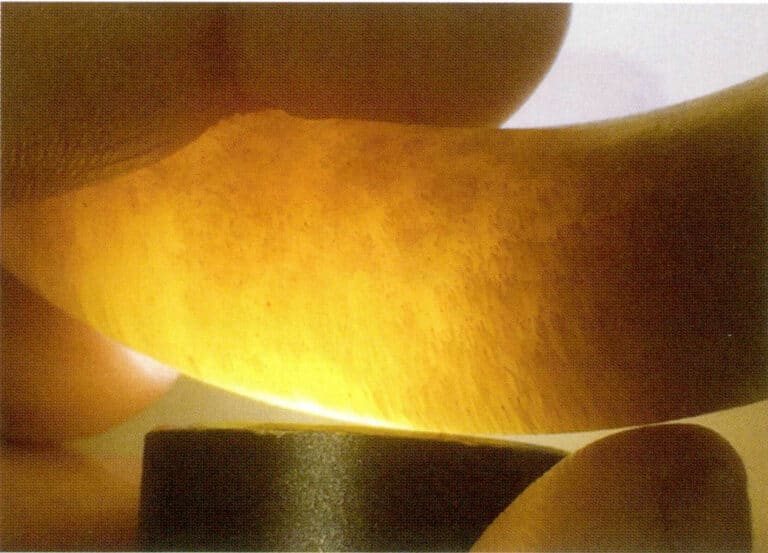

図7-2-28 サイ・ホーン・ブレスレットの外側に「竹絹模様」と「魚卵模様」(透過光)

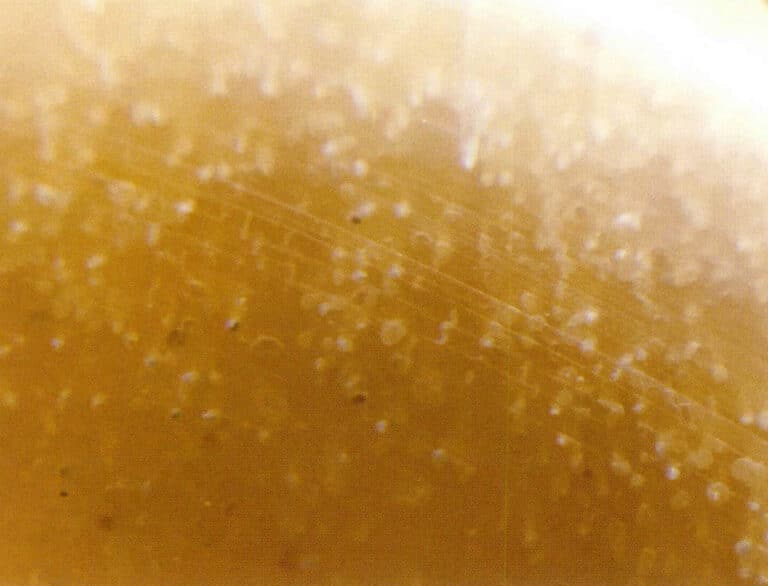

図7-2-29 サイの角のブレスレットの表面に「魚の卵」が見える (20×) (1点)

図7-2-30 サイの角のブレスレットの表面は「魚の卵」(20×)(2つ)

2.4 分光特性

サイ角の化学成分には、主にアミノ酸、コレステロール、タウリン、アミノヘキソース、リン脂質などがあり、赤外スペクトルのピークと振動モードは表7-2-2の通りである。

表 7-2-2 サイの角の赤外線スペクトル特性

| 特性振動帯域/cm-1 | 振動モード |

|---|---|

| 1450 | アミノ酸におけるC-Hの屈曲振動 |

| 1540 | アミノ酸v (C - N)とv (N-H)の伸縮振動と面内屈曲振動 |

| 1650 | アミノ酸の伸縮振動 v (C =O) |

| 2850 | アミノ酸の対称伸縮振動 v (C -H) |

| 2920 | アミノ酸の非対称伸縮振動 v (C -H) |

| 3050 | アミノ酸の伸縮振動 v ( N - H ) |

| 1040 | コレステロール n v (C -O) 伸縮振動 |

| 1380 | 曲げ振動 v (O -H) |

| 3270 | 伸縮振動 v (O -H) |

| 881 | タウリン v (S -O)伸縮振動 |

| 1116 | タウリン v (S -O)伸縮振動 |

| 3050 | タウリン v (N -H)伸縮振動 |

| 1733 | アミノヘキソースの伸縮振動 n v (C =O) |

| 3050 | アミノ糖の伸縮振動 v (N -H) |

| 1040 | リン脂質f v (P -O) 伸縮振動 |

| 1240 | リン脂質 v (P=O) 伸縮振動 |

| 1733 | リン脂質 v (C =O) 伸縮振動 |

| 2300, 2355 | リン脂質 v (P -H) 伸縮振動 |

2.5 模造品

一般的な水牛や牛の角は、犀の角の模造品や代用品である。水牛の角と犀の角の最も決定的な違いは、水牛の角は中実ではなく中空で、表面が平らで曲率が大きいことである。水牛と牛の角を図7-2-31〜7-2-38に示す。

図7-2-31 アフリカンバッファロー(1)

図7-2-32 アフリカンバッファロー(2)

図 7-2-33 バッファロー

図 7-2-34 バッファローホーン (1)

図 7-2-35 バッファローホーン (2)

図7-2-36 ホーンの断面(2)

図7-2-37 ホーンの断面(1)

図 7-2-38 ホーン・ブレスレット

3.亀の甲羅

亀の甲羅は、英語ではTortoise shellと略され、同名のウミガメ「タイマイ」の甲羅に由来する。宝石に使われる亀甲は、タイマイというウミガメの甲羅上部に由来する。 亀甲は主に熱帯・亜熱帯海域の水深15~18mの浅いラグーンに生息し、主にインド洋、太平洋、カリブ海などで見られる。

3.1 アプリケーションの歴史と文化

亀甲の美しい模様と強靭さから、ローマ時代から装飾品として広く使用され、なくてはならない有機宝石となった。1970年代に国際的に亀甲の取引が禁止されるまでは、洋の東西を問わず様々な国で一般的に使用されていました。

現在、カメの甲羅は絶滅危惧種であり、絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約)の第1級保護動物に分類されている。中国の国家重点保護野生動物である。

3.2 宝石学的特徴

亀甲の本質的な特徴を表7-3-1と図7-3-1~7-3-6に示す。

表7-3-1 亀の甲羅の基本的特徴

| 化学組成 | タンパク質とケラチンを含む有機物のみで構成され、主成分はC(55%)、O(20%)、N(16%)、H(6%)、S(2%)など。 | |

|---|---|---|

| クリスタルライン州 | アモルファス・ボディ | |

| 構造 | 典型的な層構造 | |

| 光学特性 | カラー | 典型的な黄色と茶色の模様で、黒や白が混じることもある。 |

| 光沢 | 脂性からワックス状の光沢 | |

| 屈折率 | 1.550(±0.010) | |

| 紫外線 | 長波と短波の下では、無色と黄色の部分が青白く見える。 | |

| 機械的特性 | モース硬度 | 2 ~ 3 |

| タフネス | グッド | |

| 骨折 | 不揃いから薄片状の破断面。 | |

| 相対密度 | 1.29 | |

| 特殊特性 | 硝酸には溶けるが、塩酸には反応しない。熱い針で亀の甲羅を溶かすと焦げた毛の臭いがし、熱湯で軟化し、高温下では色が濃くなる。 | |

| 顕微鏡観察 | つまり、カラースポットは小さな丸い顔料の点で構成されている。 | |

図7-3-1 べっ甲亀

図7-3-2 べっ甲 べっ甲(1)

図7-3-3 べっ甲(II)

図7-3-4 べっ甲 べっ甲(III)

図 7-3-5 べっ甲製品(I)

図 7-3-6 べっ甲製品(II)

3.3 模倣と作曲

(1) 模造品

亀の甲羅の模造品で最も一般的なものはプラスチックである。亀の甲羅の屈折率は1.550、密度は1.29g/cmである。3プラスチックの屈折率は一般に1.46~1.70、密度は一般に1.05~1.55g/cmである。3.両者の違いは微細構造などにある。屈折率の測定や熱針による検査は、被検試料を直接傷つけることがあるので注意が必要である。亀甲とプラスチックの違いを表7-3-2に示します。

表7-3-2 亀の甲羅とプラスチックの識別機能の比較。

| 識別機能 | 亀の甲羅 | プラスチック |

|---|---|---|

| 相対密度 | 1.29 | 1.05 ~ 1.55 |

| 屈折率 | 1.550 | 1.46- ~ 1.70 |

| 微細構造 | 茶色の小さな球状の粒子が多数集まったもので、色が濃いほど色の斑点も濃くなる。 | 内部に気泡とフローラインを表示し、外観はオレンジピール効果や丸みを帯びたファセット・エッジなどを特徴とする。 |

| ホットニードル検出 | タンパク質の焦げた匂い | スパイシーな風味 |

| 酸と反応する | 硝酸による侵食 | 酸と反応しない |

(2) 組み立て

亀甲の薄片をプラスチックの土台に接着して2層の複合石を作るか、2枚の薄片を同系色のプラスチックに接着して3層の複合石を作る。

2層と3層の亀甲の識別には、主に腰から接合部の痕跡を観察する。

3.4 品質評価

亀甲の品質は、表7-3-3に示すように、色、透明度、大きさ、厚さ、加工技術などから評価することができる。

表 7-3-3 亀甲の品質評価

| 評価要因 | 質の高い評価内容 |

|---|---|

| カラー | シミの色調、形、分布が美しくユニークであればあるほど、価値は高くなる。 |

| 透明性 | 透明度が高ければ高いほど、色や模様が際立ち、品質も良くなる。 |

| サイズと厚み。 | ダイヤモンドバックテラピンは、年齢が長いほど殻が大きく、甲羅が厚いほど品質が良い。 |

| 加工技術 | デザイン、加工スタイル、接着・研磨技術の質は、シェルの品質に直接影響する。 |

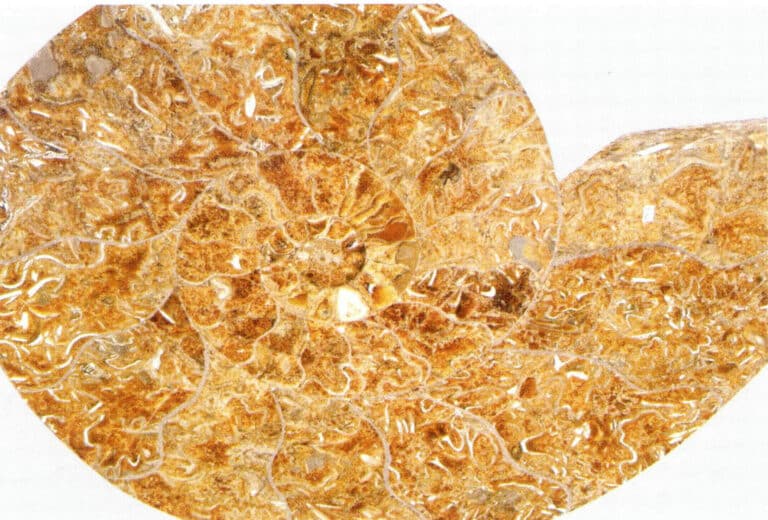

4.アンモライト

アンモライト/虹色アンモナイトは、真珠光沢効果を示すアンモナイト化石の一種である。

4.1 アプリケーションの歴史と文化

アンモナイトのらせん状の形が、古代エジプトの神アモンの頭にある雄羊の角に似ていることから、「雄羊の石」とも呼ばれ、英語名のアンモナイトはこれに由来する。

紀元前16世紀、エジプトのナイル川沿いの都市テーベで、ユピテル・アモンと呼ばれる支配者がエジプト、エチオピア、北アフリカのリビアを支配し、エルサレムを侵略したこともあった。後に彼のために神殿が建てられた。

頭にはヤギの角に似た一対の角が生えていた。アンモナイトの化石は中生代のヨーロッパに多く、多くの種類が雄羊の角によく似ている。古代ギリシャ人は、このユニークな形をした石がアモン神の頭の一対の角から変化したものだと信じていたため、この種の石をアモン神にちなんでアンモナイトと名付けた。

1981年、世界宝飾連合(CIBJO)はアンモライトを正式に宝石として登録した。

4.2 原因

アンモナイトは軟体動物門頭足綱の亜綱である。アンモナイトはオルドビス紀中期から白亜紀後期にかけて絶滅した海洋無脊椎動物である。約4億年前の古生代デボン紀初期に初めて出現し、約2億2,500万年前に繁栄し、三畳紀には中生代の海に広く分布した。白亜紀末の6,500万年前に絶滅したが、これは恐竜と同時期である。

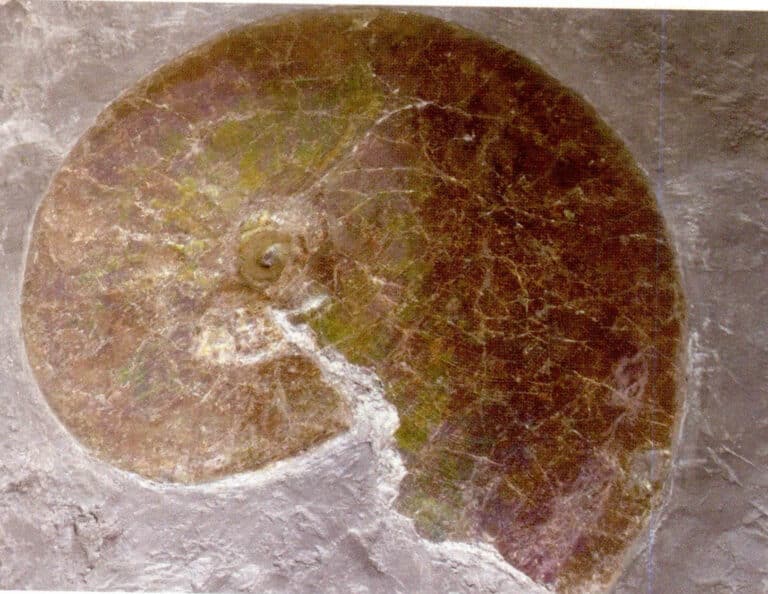

アンモナイトは通常、約9目、約80の上科、約280科、約2000属、多くの種と亜種に分類される。アンモナイトの形状はオウムガイに似ており、頭部の運動器官と外側の硬い殻が特徴である。アンモナイトの殻の大きさは千差万別で、一般的なものは数センチから数十センチだが、大きいものでは2メートルに達するものもある。アンモナイトの化石は図7-4-1から7-4-4で見ることができる。

図7-4-1 アンモナイトの化石

図7-4-2 アンモナイト化石の断面図

図7-4-3 アンモナイト化石の外観と断面(1)

図7-4-4 アンモナイト化石の外観と断面(2)

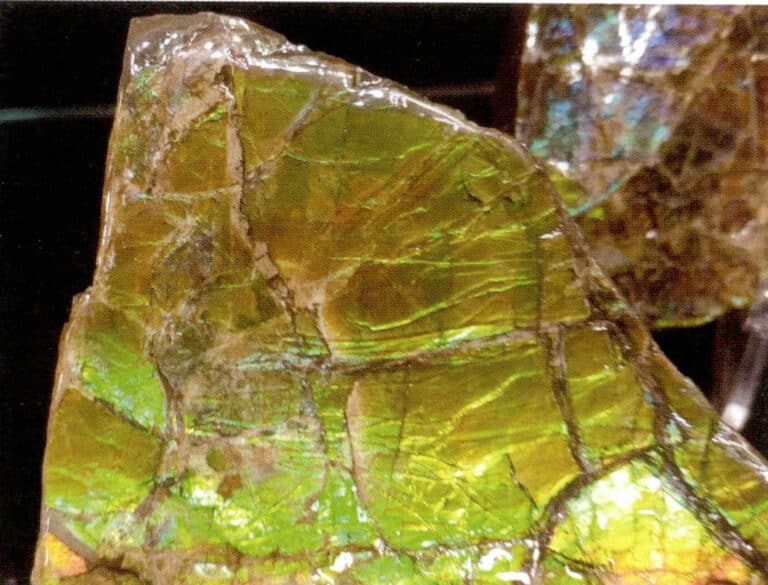

プレイ・オブ・カラーを持つオパールの輝きは、主にオパールの薄い層による光の反射と干渉によって形成されます。宝石質のオパールは、主にカナダの頁岩で発見され、しばしば鉄鉱石の結節を伴います。一般的には、アンモナイトが死んだ後、ベントナイトの泥に埋もれ、それが頁岩に変化したため、貝殻がよく保存されたと考えられています。鉄鉱石のような堆積物質と相まって、オパールの構造が保存され、オパールがアラゴナイトから方解石に変化するのを防いだのです。

4.3 宝石学的特徴

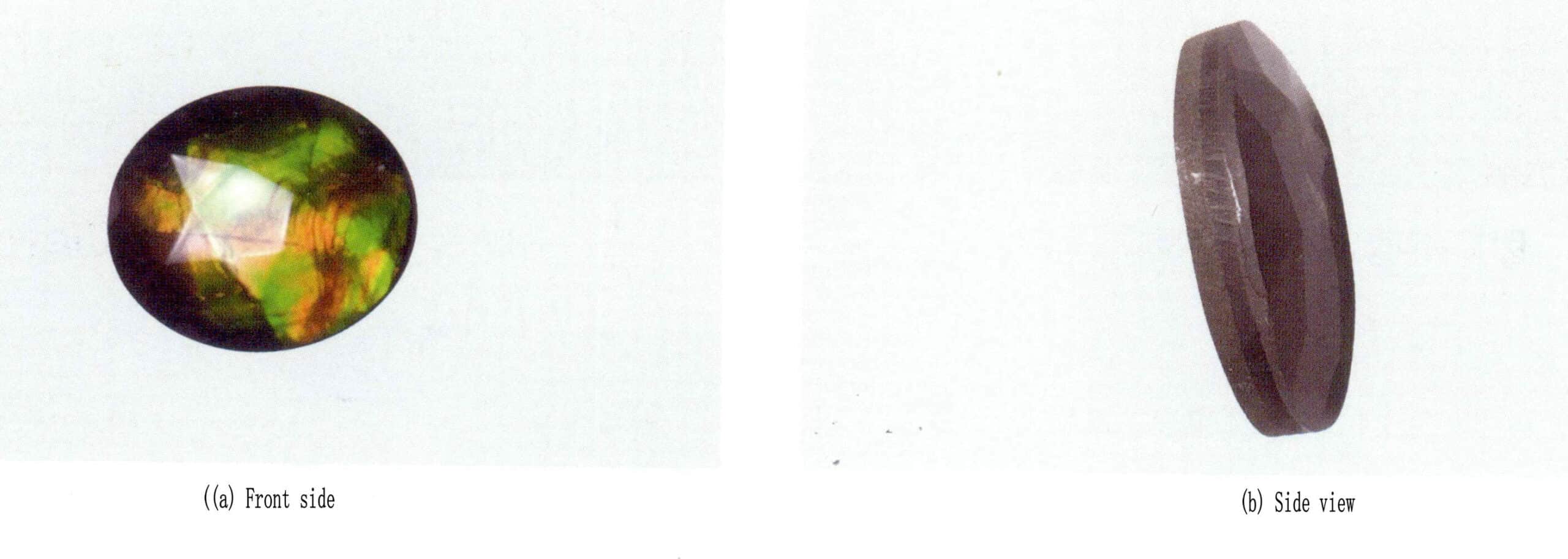

アンモナイトの美しさを特徴付けているのが、表7-4-1と図7-4-5~7-4-12に示す宝石学的特徴である。

表7-4-1 アンモナイトの宝石学的特徴

| 主な構成鉱物 | アラゴナイト、方解石、黄鉄鉱など。 | |

|---|---|---|

| 化学組成 | 無機成分:主にCaCO3、微量元素:微量元素:Al、Ba、Cr、Cu、Mg、Mn、Sr、Fe、Ti、Vなど。 | |

| 結晶状態 | 結晶性の異種凝集体 | |

| 構造 | 典型的な層構造 | |

| 光学特性 | カラー | 黄色、褐色から赤褐色、黒色など。 |

| 特殊光学効果 | プレー・オブ・カラー:主に赤と緑。 | |

| 光沢 | 脂っぽい光沢からガラス光沢へ | |

| 屈折率 | 1.52 ~ 1.68 | |

| 紫外線蛍光 | 一般的になし | |

| 機械的特性 | モース硬度 | 3.5 ~ 4.5 |

| タフネス | 方解石(CaCO)の3000倍と高い。3) | |

| 相対密度 | 2.60~2.85、一般的には2.70 | |

| 特殊特性 | 酸に触れると泡立つ | |

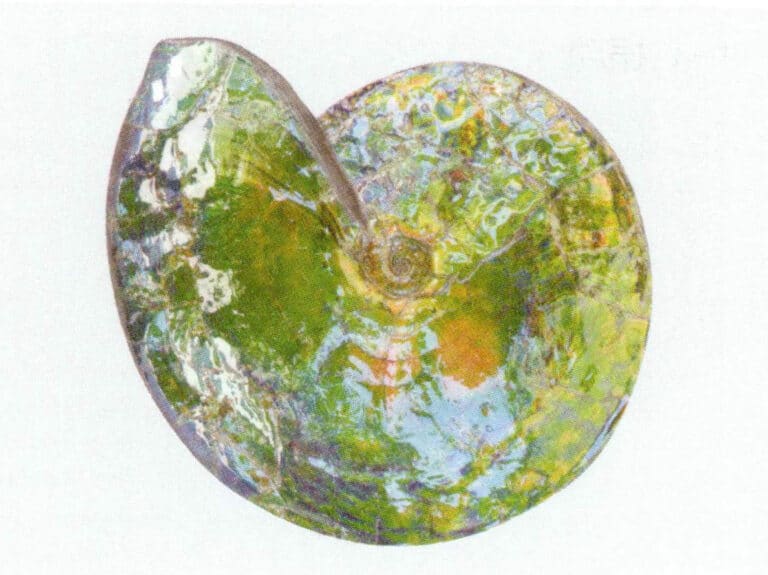

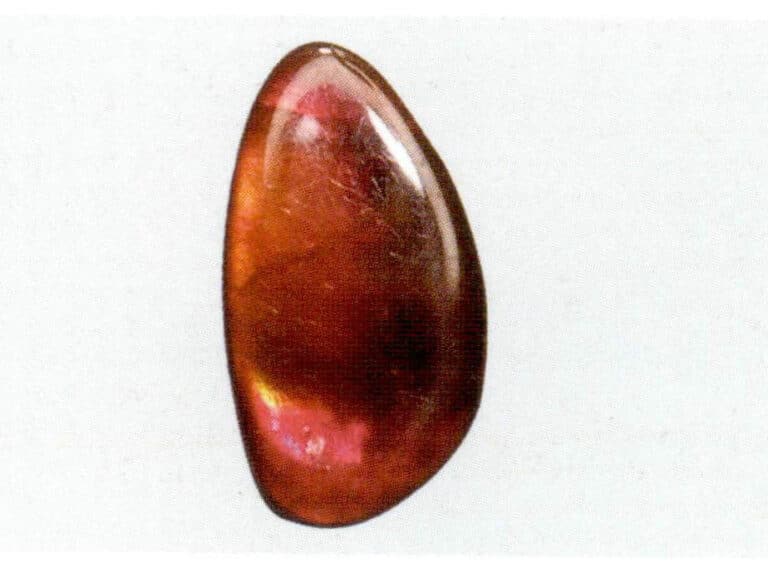

図7-4-5 アンモナイト原石(1)

図7-4-6 アンモナイト原石(3)

図7-4-7 アンモナイト原石(2)

図7-4-8 アンモナイト原石(4)

図7-4-9 アンモナイト原石(5)

図7-4-10 アンモナイト原石(6)

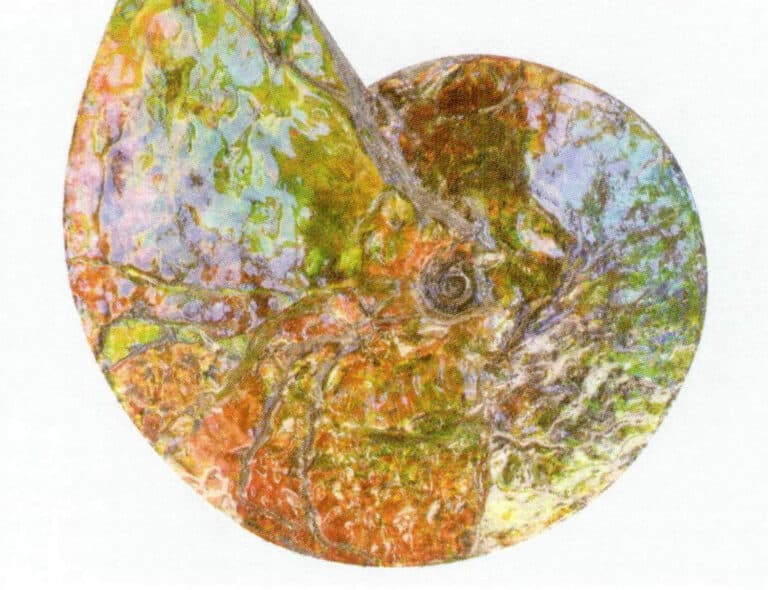

図7-4-11 アンモナイト製品(1)

図7-4-12 アンモナイト製品(2)

4.4 分光特性

カラフルなジャスパーの赤外スペクトルはアラゴナイトと有機物を主成分とし、そのスペクトルピークと振動モードは表7-4-2の通りである。

表7-4-2 アンモライトの赤外分光特性。

| 特徴的な振動スペクトルバンド/ cm-1 | 振動モード |

|---|---|

| 2800 ~ 3000 | 有機物の伸縮振動 v (C - H) |

| 3000 ~ 3300 | 振動v(O-H)と振動v(N-H) |

| 2518 ~ 2650 | CHのようなグループの振動2 アミノ酸 |

| 1472 | [CO3]2- で振動する。3 |

| 1083 | [CO3]2- で振動する。1 |

| 863 | [CO3]2- で振動する。2 |

| 712 | [CO3]2- で振動する。4 |

4.5 最適化処理とスプライシング

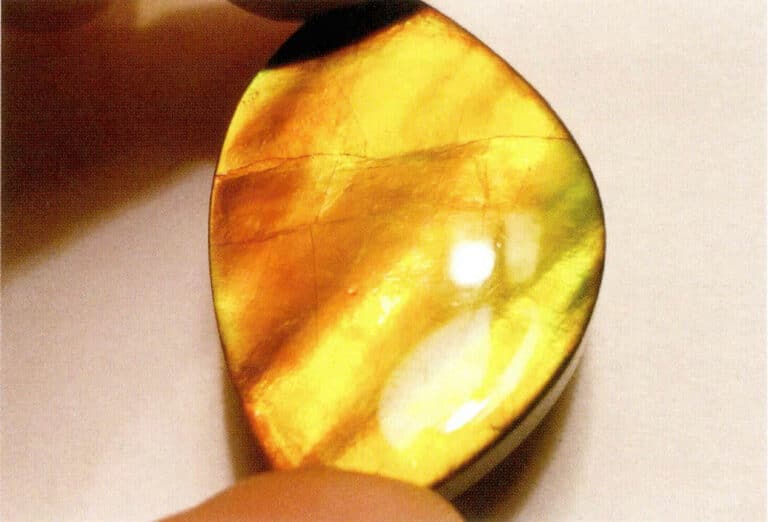

図7-4-13~図7-4-15参照。カラフルな斑点石は、表面にコーティングが施されていたり、複数のクラックによる継ぎ目があったりすることが多い。

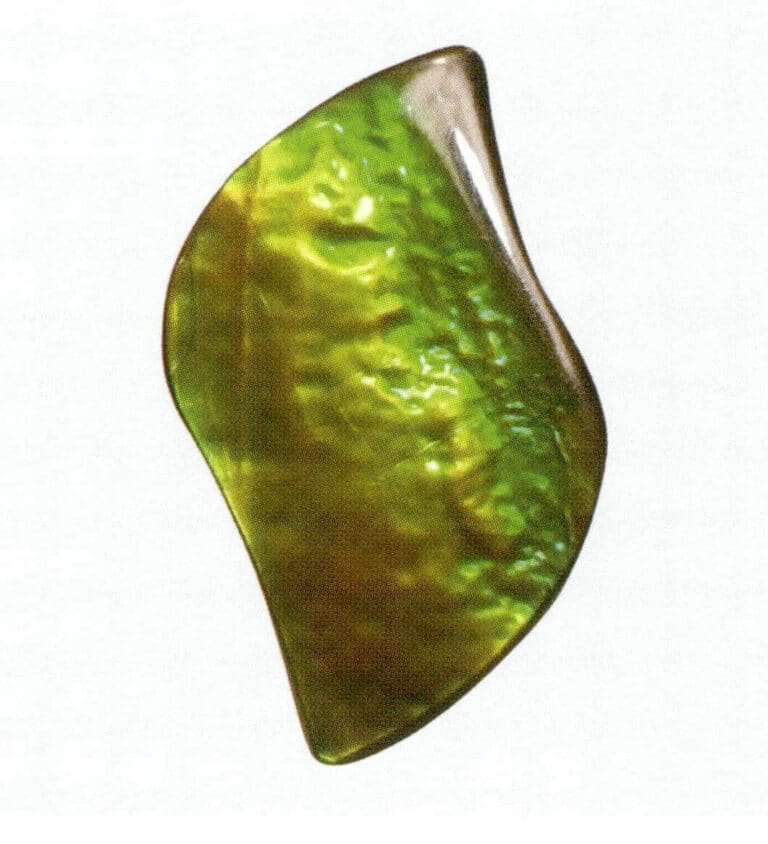

図7-4-13 カラー・クリソライトの重ね塗り

図7-4-14 アンモナイトのパッチワーク・ストーン

4.6 品質評価

表7-4-3、図7-4-16~図7-4-19を参照のこと。

表7-4-3 カラフル・ジャスパーの品質評価

| 評価要因 | 質の高い評価内容 |

|---|---|

| イリデッセンス効果 | 強い色遊びの効果、豊かで絶妙な色が最高です。 |

| ひび割れ | ひび割れは少ないほどよく、小片1枚にひび割れがないのが理想的である。 |

| 塊感 | ある程度のブロックが必要で、一般的にはブロックが大きいほど良い。 |

| 誠実さ | 原石鉱山基準では、アンモナイトの完全性を考慮する。 |

図7-4-16 弱くハレーションを起こしたアンモナイト原石

図7-4-17 中程度のハレーションを持つアンモナイト原石

図7-4-18 強いハロゲン化アンモナイト

図7-4-19 強いハローを持つ不規則なクリソプレーズ原石

4.7 原産地

アンモナイトの最も有名な産地はカナダで、次いでマダガスカルである。マダガスカル産のアンモナイト化石は原形をとどめていることが多いが、カナダ産に比べると虹色効果は弱い。マダガスカル産のアンモナイトを図7-4-20と図7-4-21に示す。

図7-4-20 マダガスカル産有色アンモナイト(I)

図7-4-21 マダガスカル産有色アンモナイト(II)

5.ジェット

ジェットは、有機物の集合体からなるユニークな種類の石炭である。ジェットの原料名は褐炭で、地下に埋もれた樹木から変化したものである。 ジェットは主に含炭層で産出され、通常の石炭と同様に燃焼することができる。

5.1 アプリケーションの歴史と文化

ジェットの英語名はjetで、これはラテン語のGagatesに由来し、古フランス語のjailから発展したものである。

古代ローマでは、ジェットは最も人気のある「黒い宝石」であり、特にヴィクトリア朝時代には、故人を偲ぶ喪の記念品として広く使われていた。

古代中国では、ジェットは主に石炭玉、炭素ジェット、炭素根と呼ばれ、"黒玉"、"李石"、"石炭根石"、"李ジェット石 "とも呼ばれた。

5.2 宝石学的特徴

ジェットの主成分は非晶質樹脂と腐植である。腐植は主にゲル、少量の構造性リグニン、および微量の無機破片からなる。石炭の本質的な宝石学的特性を表7-5-1、図7-5-1および図7-5-2に示す。

表7-5-1 ジェットの基本的な宝石学的特性

| 化学組成 | 主にC、一部HとO | |

|---|---|---|

| 結晶状態 | 非晶質体、しばしば凝集体として現れる | |

| 構造 | しばしば密集したブロック状の塊として現れる。 | |

| 光学特性 | カラー | 黒と茶色がかった黒、筋は茶色 |

| 光沢 | 研磨面は樹脂光沢からガラス光沢がある。 | |

| 屈折率 | 1.66 | |

| 紫外線蛍光 | 一般的になし | |

| 機械的特性 | モース硬度 | 2 ~ 4 |

| 谷間 | なし、貝殻のような割れ目あり | |

| タフネス | もろく、ナイフで切ると切り傷や粉が出ることがある。 | |

| 相対密度 | 1.32 | |

| 顕微鏡観察 | 縞状構造、層状、不規則な帯状、または細かい脈状、レンズ状などに見えることがあり、腐植質の充填物を含むこともある。 | |

| 電気的特性 | 摩擦により帯電する可能性がある | |

| 熱特性 | ジェットは可燃性で、燃焼後は石炭の煙の臭いがする。熱い針先で触れると、石炭の燃焼臭がする。 | |

| 酸可溶性 | 酸は表面を黒くする | |

図7-5-1 コールタール(1)

図7-5-1 コールタール(2)

5.3 類似製品

ジェットに最も似ているのは黒サンゴである。黒珊瑚の原料は枝状で、断面は同心円状の成長構造を示し、表面には吹き出物のような突起があることもある。製品に開けられた穴は、純粋な黒色ではなく、褐色を帯び、長い繊維状の構造を持つことが多い。ジェット製品に開けられた穴は、通常、貝殻のような割れ目を示す。また、ホットニードルテストでは髪の毛の焦げたような臭いが検出され、ジェット機をホットニードルテストすると石炭の煙のような臭いを発し、飛行機と見分けるのに十分である。

無煙炭と褐炭の外観もジェットによく似ている。無煙炭と褐炭の原石は、同心円状の放射状リング構造、結節状構造、不規則なリングバンド構造を呈することがあり、密度が低く、マイクロクラックが発達している。

5.4 品質評価

ジェットの品質は5つの側面から評価できる:表7-5-2に示すように、色、光沢、きめ、きず、かさの5つの側面から評価することができる。

表 7-5-2 ジェットの品質評価

| 評価要因 | 質の高い評価内容 |

|---|---|

| カラー | 純粋な黒がベストで、茶色に見える場合は品質が劣る。 |

| 光沢 | 明るい樹脂光沢またはガラス光沢は良い、光沢の弱い第二 |

| 構造 | 木の密度が高く、きめが細かく光沢のあるものほど上質で、光沢の弱いものは二次的な品質となる。 |

| 欠陥 | クラック、斑点、不純物のないミネラルが好まれる。 |

| 粒度 | ある程度の粒度が必要で、一般的には粒度が大きいほど良いとされている。 |

5.5 原産地

ジェットは主に石炭を含む地層で生産される。世界最高品質のジェットはイギリスのノース・ヨークシャーで作られている。その他の産地としては、アメリカ、スペイン、ドイツ、フランス、カナダなどがある。

中国におけるジェットの主産地は遼寧省撫順市で、第三紀炭鉱で生産され、次いで陝西省、山西省、山東省の炭鉱で生産されている。

6.石化した木

ペトリファイドウッド(石化木)は、木の化石とも呼ばれ、古代の樹木の残骸が化学元素の置換(具体的には珪化の過程を指す)という長い過程を経て形成されたものである。木質化した樹木の形をした植物は、長い間地球上に存在し、世界のあらゆる場所で発見され、6つの大陸すべてで発見することができる。その中でも針葉樹の石化木は最も一般的である。

6.1 フォーメーション

ペトリファイドウッドは世界的に広く分布しており、針葉樹時代から第四紀まで産出されている。

石化した木が形成されるための物質的条件とプロセスには、主に以下のようなものがある:

(1) 植物の生育に適した太古の気候と、豊富な樹木資源。

(2) 急速な埋没と無酸素状態。地殻変動、火山活動、洪水による堆積現象は、多くの樹木を急速に埋没させ、無酸素状態と無菌の還元環境を作り出す。このような環境は、樹体を完全に保存するのに適している。

(3) 高濃度の可溶性SiO2 ソリューションSiO2 溶液は通常、解離しないケイ酸(H4SiO2)の溶液への溶解度は非常に低い。適切な温度、圧力、pH条件下でのみ、SiO2 溶液中に大量に溶解する。

高濃度の可溶性SiO2 シリカの溶液は深部から浅部へと移動し、埋もれた木々や森林と交換し、そこでシリカはゲル状になって元の木材繊維の位置を急速に占め、長い地質学的対角化過程を経て最終的に石化した木材を形成する。

後期の激しい再結晶化、溶液の繰り返される相互作用、異なる顔料イオンの存在が、最終的に単色または多色の様々な種類と構造のペトリファイドウッドを形成する。

ペトリファイドウッドの形成は、完全な全身プロセスである。そのプロセスは、火山性堆積物から濾過されたシリカを多く含む酸性物質が幹に染み込み、その構造を固化させ、壮大な構造さえも保護すると説明されている。時間の経過とともに、ミネラルを豊富に含んだ液体が残りの組織や器官に浸透し、こうしてペトリファイドウッドが形成される。

シリカは一般的に3つの段階を経る:秩序なきアンモナイト、アンモナイトの秩序あるアンモナイト、アンモナイトの石英。この期間の変換速度は長く、温度、pH、不純物に依存する。

(4) 適切な地質変動。珪化の過程では、激しい地質変動によって、構造変化や輸送中に樹木が損傷を受けるようなことがあってはならない。

珪化が完了すると、地殻変動によってペトリファイドウッドは地表に浮き上がったり、地表近くに露出したりする。

6.2 宝石学的特徴

ペトリファイド・ウッドの宝石学的特徴については、表7-6-1、図7-6-1~7-6-10を参照のこと。

表7-6-1 ペトリファイド・ウッドの宝石学的基本特性

| 主な構成鉱物 | クォーツ・グループ | |

|---|---|---|

| 化学組成 | SiO2,H2Oと炭素質化合物 | |

| 結晶状態 | 結晶集合体からアモルファス体へ | |

| 構造 | しばしば繊維状の凝集塊を呈する | |

| 光学特性 | カラー | 典型的な黄色と斑模様、あるいは黒、白、灰色、赤など。 |

| 光沢 | ガラス光沢のあるポリッシュ仕上げの表面 | |

| 屈折率 | 1.54または1.53(ポイント測定) | |

| 紫外線蛍光 | 一般的になし | |

| 機械的特性 | モース硬度 | 7 |

| 相対密度 | 2.50 ~ 2.91 | |

| 顕微鏡観察 | 木のような層構造、木目 | |

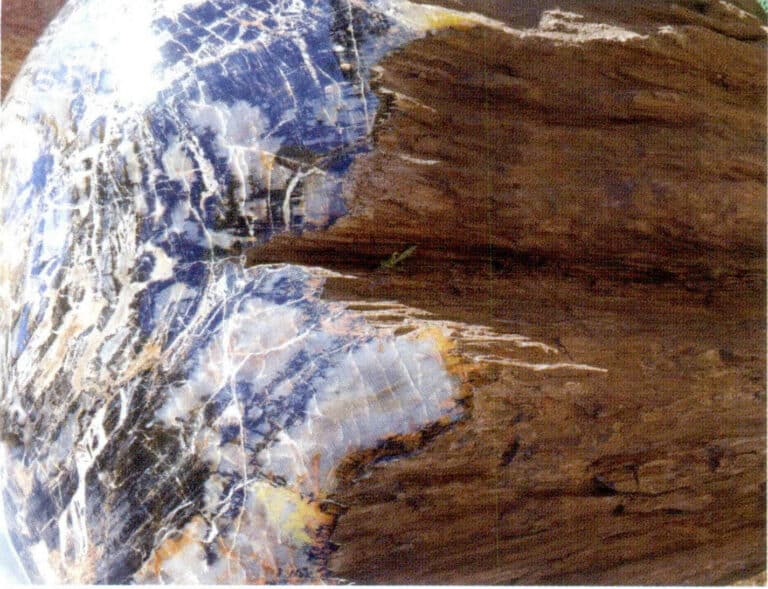

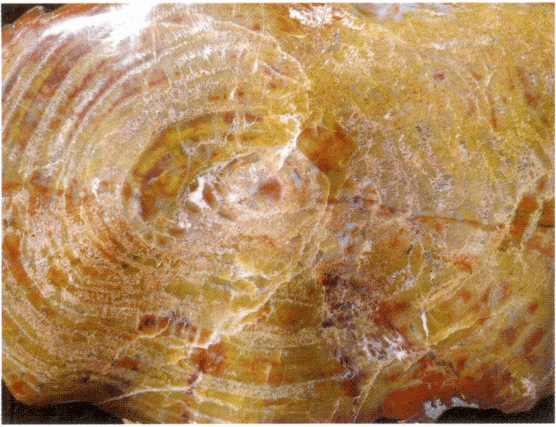

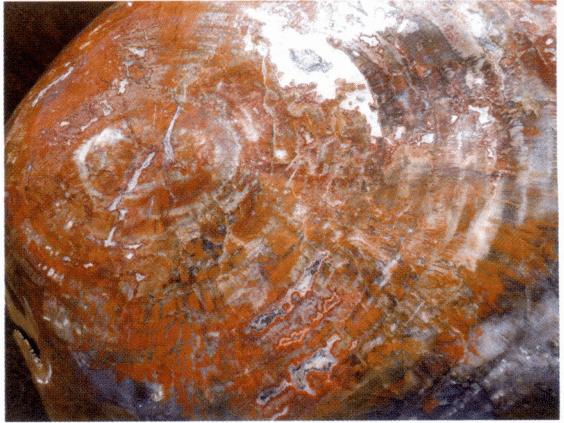

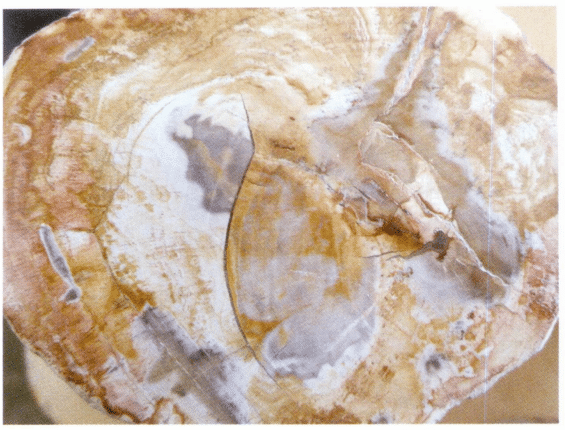

図7-6-1 ペトリファイド・ウッドの断面と縦断面

図7-6-2 ペトリファイド・ウッドの断面

図7-6-3 ペトリファイドウッドの色と構造(1)

図7-6-4 ペトリファイド・ウッドの色と構造(2)

図7-6-5 ペトリファイド・ウッドの色と構造(3)

図7-6-6 ペトリファイド・ウッドの色と構造(4)

図7-6-7 ペトリファイド・ウッドの色と構造(5)

図7-6-8 ペトリファイドウッドの色と構造(6)

図7-6-9 ペトリファイド・ウッドの色と構造(7)

図7-6-10 ペトリファイド・ウッドの色と構造 (8)

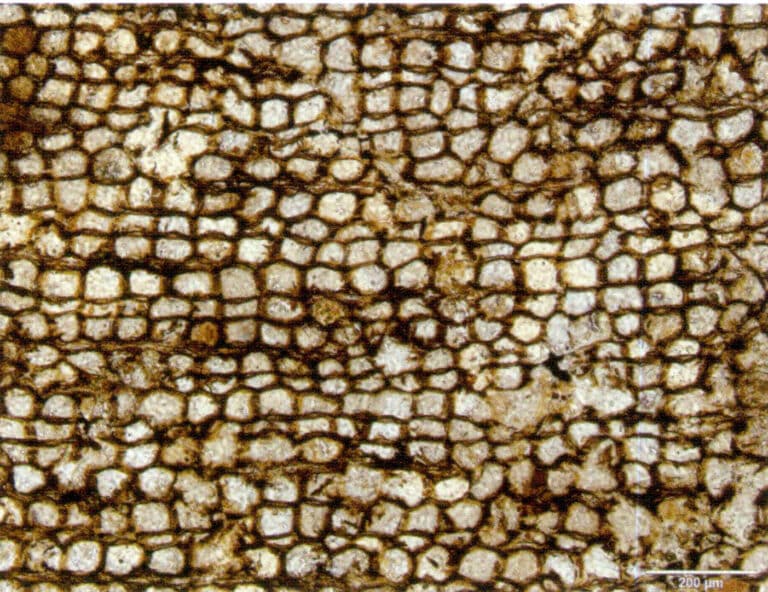

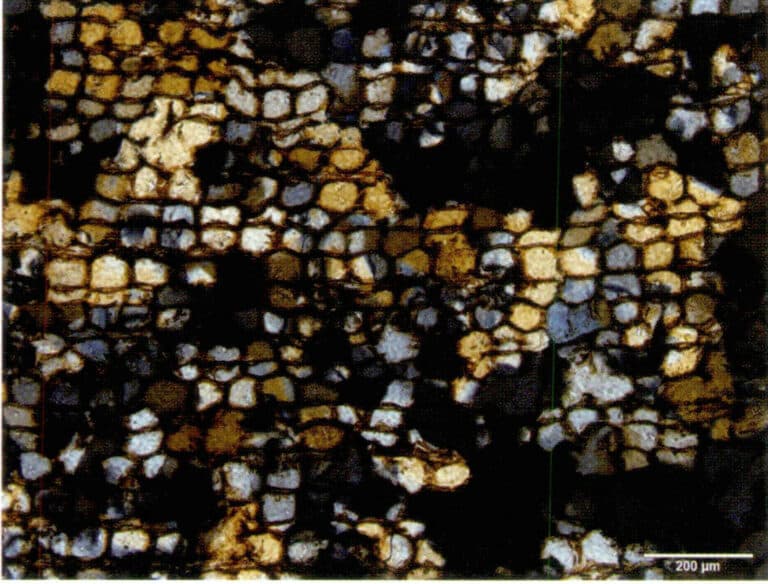

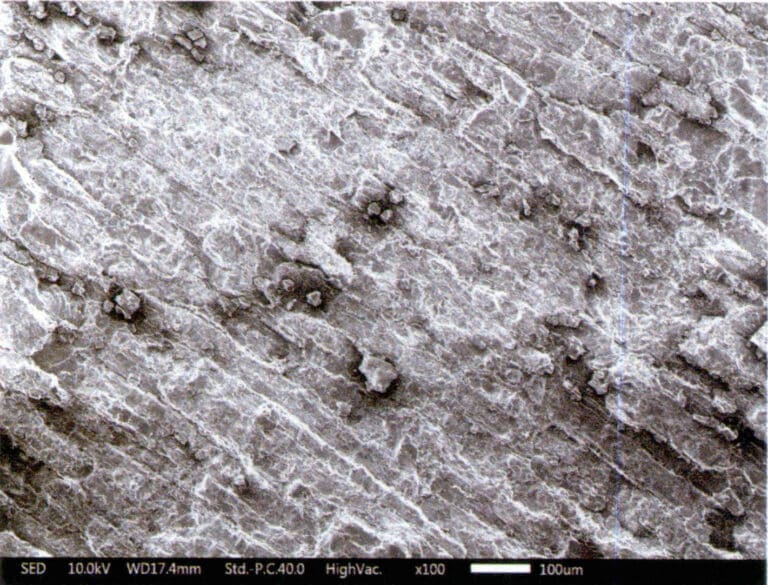

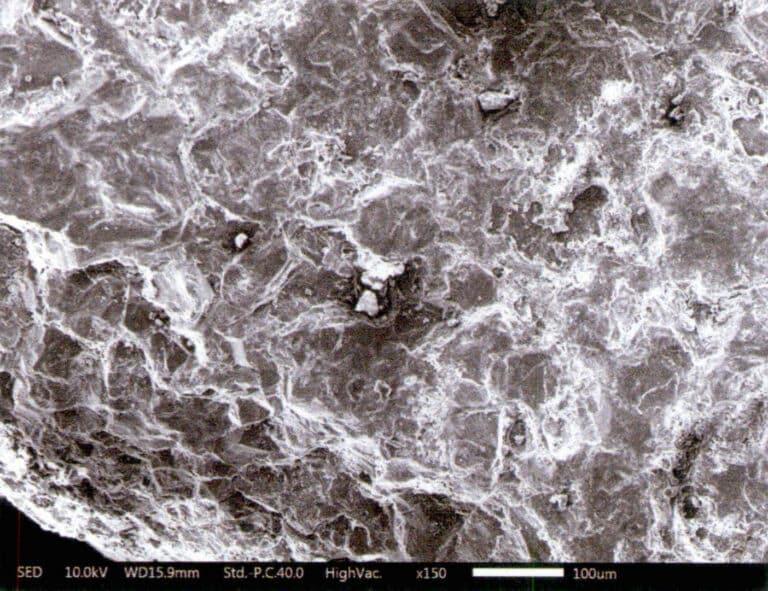

石化した木は、少なくとも2つの異なる無機物質で構成されている。石化した木材には、植物本来の細胞構造が保存されている。これらの保存された元の生物組織材料は、特定の場所、特に細胞壁に見られる。複雑な無機構造は、残存する有機ネットワークの上に重なっている。偏光顕微鏡による石化木材スライスの微細構造を図7-6-11から7-6-14に、走査型電子顕微鏡(SEM)による異なる方向の断面の微細構造を図7-6-15と76-16に示す。

図7-6-11 石化木材の葉状管細胞(5倍)

図7-6-12 石化木材の葉状管細胞中の石英粒子(5倍)

図7-6-13 石化木材の葉状管細胞(10倍)

図7-6-14 シリカウッドの平板セルと直管セル中の石英粒子(10倍)

図7-6-15 ペトリファイドウッドの異方性切片の微細構造SEM(-)(-)。

図7-6-16 ペトリファイドウッドの異方性切片の微細構造SEM)(II)

6.3 分光特性

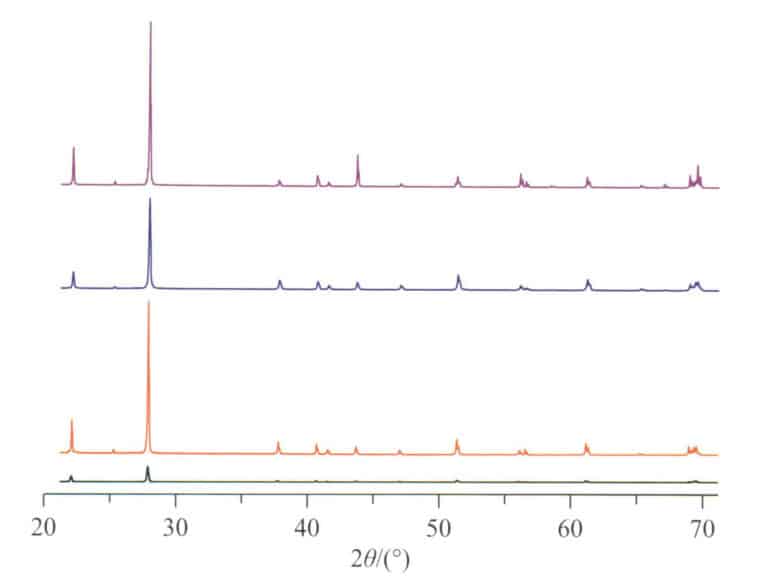

(1) XRD

石化木(北京燕青)の鉱物組成はą-SiO2 (石英)のXRD分析を図7-6-17に示す。

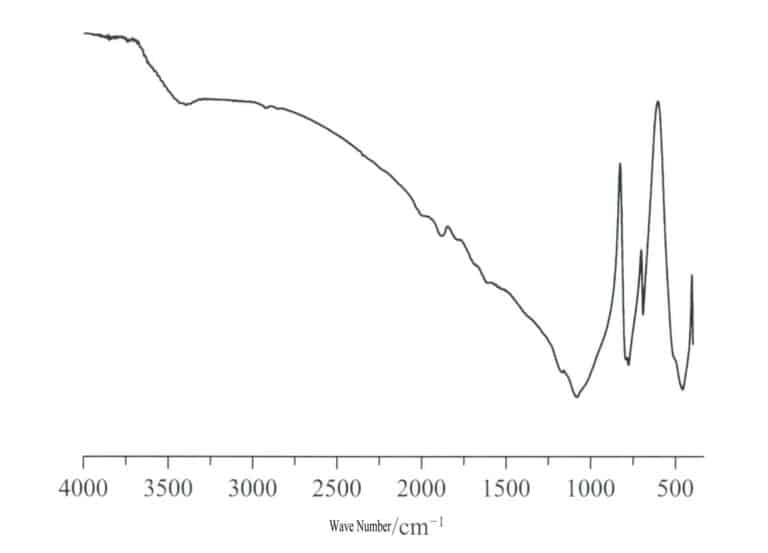

(2) 赤外線スペクトル

カラフルなジャスパーの赤外スペクトルはアラゴナイトと有機物を主成分とし、そのスペクトルピークと振動モードは図7-6-18と表7-6-2に示すとおりである。

表7-6-2 石化木材の赤外スペクトル特性

| 特性振動帯域/cm-1 | 振動モード |

|---|---|

| 3400, 1616 | v (H - 0 - H) 振動 |

| 2927, 2850 | 有機物 |

| 1089, 1093 | v (O-Si-O)非対称伸縮振動 振動 |

| 798, 777 | v (O-Si-O)対称伸縮振動 |

| 515, 460 | v (O-Si-O)曲げ振動 |

(3) ラマン分光法

石化木材のラマンスペクトルピークと振動モードを図7-6-19と表7-6-3に示す。

図 7-6-19 石化木材のラマンスペクトル(北京市延慶) 表 7-6-3 石化木材のラマンスペクトル特性

表7-6-3 珪化木材のラマンスペクトル特性

| 特性振動帯域/cm-1 | 振動モード |

|---|---|

| 1605 | v (C=C)振動 |

| 1360 | アモルファスC不規則六方格子構造の振動モード |

| 464, 356 | v (Si-O)曲げ振動 |

| 209, 263 | シリコ-酸素四面体の回転振動または並進振動 |

6.4 分類

ペトリファイドウッドは、原料の質感の違いから4つのカテゴリーに分けられる:水に浸されたペトリファイドウッド、乾燥したペトリファイドウッド、もろいペトリファイドウッド、水に洗われたペトリファイドウッド。

石化木は樹種によって分類することができる。ただし、この分類には樹木や低木といった大まかなカテゴリーが含まれる。ヒノキやマツなどの石化木も含まれ、その数は1000種を超える。そのため、一般的にはこの分類法は用いられない。

宝石学で一般的に用いられている分類法は、木質成分とシリカの存在状態に基づくもので、表7-6-4に示すように、一般石化木、カルセドニー石化木、アンモナイト石化木、石灰質石化木に大別される。

表7-6-4 石化した木の一般的な分類

| バラエティ | コンポーネント | 特徴 |

|---|---|---|

| 普通の石化した木 | 主に隠微晶質の石英 | 色は木材本来の色に近く、木材の内部構造は明確である。 |

| カルセドニー・ペトリファイドウッド | 主にカルセドニー | 緻密で繊細なテクスチャー。酸化鉄の染色が成長リングに付着し、外観はメノウに似ている。 |

| オパール・ペトリファイドウッド | 主にオパール。 | 色は一般に薄く、灰色、灰白色、明るいアース・イエローなどがある。 |

| 石灰質ペトリファイドウッド | 隠微晶質の石英を主成分とし、少量の方解石、ドロマイトなどを含む。 | 硬度は比較的低く、色は灰白色など。 |

6.5 品質評価

ペトリファイドウッドの品質評価は、主に色、珪化の程度、構造、光沢、大きさといった重要な要素に基づいて行われる。また、観賞用として不可欠な石であるため、観賞用石を評価する際には、形態や完全性といった要素も考慮し、総合的な評価を行う必要がある。さらに、地質科学における研究価値と有機的に結合させることができる。表7-6-5を参照。

表 7-6-5 石化木材の品質評価

| 評価要因 | 質の高い評価内容 |

|---|---|

| カラー | 色彩は鮮やかで変化に富み、明るくカラフルでソフトな光沢が最良で、くすんだ単調な色彩でグレーの光沢があるものは品質が劣る。 |

| テクスチャー | 緻密な質感、強い珪化、均一な粒状、翡翠のような独特の手触りは高品質の証であり、一般的にカルセドニー石化木材は他の石化木材よりも優れていると言われている。 |

| 形状 | 明確な木目、はっきりとした枝の感触、成長輪が見える断面など、完全で自然な形がベスト。 |

| ブロック | ある程度の粒度が必要で、一般的には粒度が大きいほど良いとされている。 |

| 科学性 | 地質調査の価値が高ければ高いほど良い。 |

6.6 原産地

7.翡翠珊瑚

ヒスイサンゴは、サンゴ化石や菊ヒスイとも呼ばれ、地質学的なプロセスによって石化したサンゴの古代の遺骸である石化サンゴ化石のことを指す。珊瑚そのものの形態や質感がそのまま保存されているものがほとんどですが、中には入れ替わりの過程でカルセドニー化したものもあります。

宝石として使用されるサンゴ化石の主成分はSiO2インドネシアや中国などで生産されている。

7.1 原因

玉珊瑚の形成は、主に次の2つの段階からなる:

(1)地殻の動きによって、サンゴ礁が海面より高くなる。

(2) 火山噴火は高温高圧を発生させ、サンゴ礁を瞬時に包み込み、サンゴの珪化プロセスを完了させる。

7.2 宝石学的特徴

玉珊瑚の宝石学的特徴を表7-7-1、図7-7-1~7-7-4に示す。

表7-7-1 ペトリファイド・ウッドの宝石学的基本特性

| 主な構成鉱物 | クォーツ・グループ | |

|---|---|---|

| 化学組成 | SiO2 H2Oと炭化水素 | |

| 結晶状態 | 結晶集合体からアモルファス体へ | |

| パターン・タイプ | スノーフレーク模様、スターポイント、スパイラル模様、粗い模様、細かい模様、昆虫の体、虎の皮、管状およびモノマー珊瑚など。 | |

| 光学特性 | カラー | 淡色から中程度の濃い褐色がかった黄色、赤色、灰色、白色など。 |

| 光沢 | ガラス光沢のあるポリッシュ仕上げの表面 | |

| 屈折率 | 1.54または1.53(ポイント測定) | |

| 紫外線 | 一般的になし | |

| 機械的特性 | モース硬度 | 7 |

| 相対密度 | 2.50 ~ 2.91 | |

| 顕微鏡観察 | 珊瑚の湖の同心円状の放射状の構造;気孔など。 | |

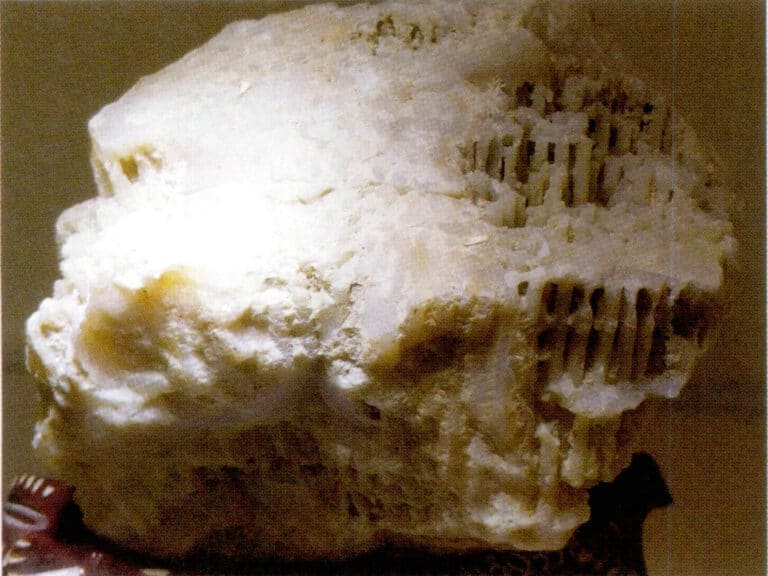

図7-7-1 コーラル・ジェイド原石(1)

図7-7-2 コーラル・ジェイド原石(2)

図7-7-3 コーラル・ジェイド・ペンダント

図7-7-4 コーラル・ジェイド・ペンダント

7.3 品質評価

玉珊瑚の品質評価項目は、表7-7-2に示すように、主に色、透明度、キメの細かさ、キズの数、模様のデザイン、かさ高さ、科学的価値などである。

表 7-7-2 玉珊瑚の品質評価

| 評価要因 | 質の高い評価内容 |

|---|---|

| カラー | カラフルで鮮やかな色、ソフトで明るい光沢があるほど良い。 |

| 透明性 | 透明であればあるほどいい。 |

| テクスチャー | 高品質は、緻密なテクスチャー、強い珪化、均一な粒、際立った翡翠のような感触を特徴とする。 |

| 欠点 | 穴や傷が少ないほど良い |

| パターン・デザイン | 虞美人草の模様が完全であればあるほど、そのデザインは美しく、価値は高くなる。 |

| ブロック | ある程度のブロックが必要で、一般的にはブロックが大きいほど良いとされている。 |

| 科学性 | 希少なサンゴほど研究価値が高く、品質も良い |